4 ч. назад

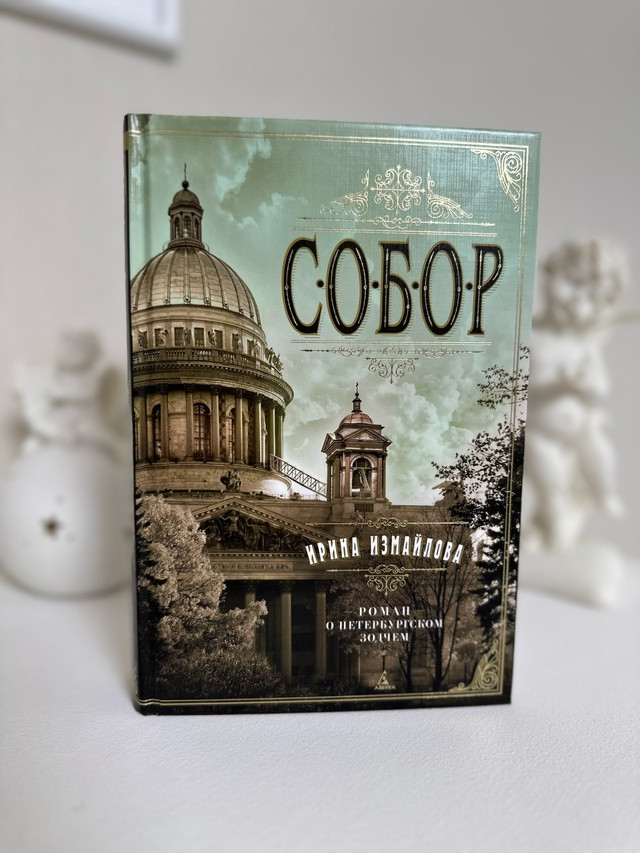

Невероятная книга!! 20 из 10!

Превзошла все мои ожидания! Столько эмоций при чтении: и умиление, и смех, и радость, и боль, переживания, и сострадание, и слезы…

Проживала, а не читала 🙏🏻❤️

Ранее никогда не слышала об авторе книги Ирине Измайловой. Почитала в интернете. Удивил тот факт, что писательница продает свои книги в электричках.

Рекомендую каждому прочесть это замечательное произведение, особенно жителям Санкт-Петербурга, да и всем россиянам и не только им.

Эта та книга, которую мне захочется еще раз перечитать 🙏🏻 В каждой строке, в каждом слове столько мудрости 🙏🏻

Доченька Света Козаченко , спасибо огромное за такой чудесный подарок ❤️❤️

#книги #собор #иссакиевскийсобор #питер #монферран #книжнаяполка

Превзошла все мои ожидания! Столько эмоций при чтении: и умиление, и смех, и радость, и боль, переживания, и сострадание, и слезы…

Проживала, а не читала 🙏🏻❤️

Ранее никогда не слышала об авторе книги Ирине Измайловой. Почитала в интернете. Удивил тот факт, что писательница продает свои книги в электричках.

Рекомендую каждому прочесть это замечательное произведение, особенно жителям Санкт-Петербурга, да и всем россиянам и не только им.

Эта та книга, которую мне захочется еще раз перечитать 🙏🏻 В каждой строке, в каждом слове столько мудрости 🙏🏻

Доченька Света Козаченко , спасибо огромное за такой чудесный подарок ❤️❤️

#книги #собор #иссакиевскийсобор #питер #монферран #книжнаяполка

Показать больше

6 мс. назад

Демидовы. От Нижнего Тагила до Сан-Донато.

В справочнике Греча 1851 года Большая Морская улица в I-ой Адмиралтейской части Петербурга по достоинству названа одной из великолепнейших и оживленных в столице. Название свое улица получила при основании Петербурга, когда на ней были построены мазанковые дома для морских офицеров и матросов; в 1736 году большая часть этих домов сгорела, а на их месте были возведены каменные.

В начале 1740-х одним из первых каменных домов на Большой Морской стал одноэтажный дом в 11 окон по фасаду на участке 43 по проекту неизвестного автора. За сотню лет дом неоднократно менял внешний вид и своих хозяев, пока генеральская семья Эссенов в феврале 1836 года уступила за 240 000 рублей здание с участком Павлу Николаевичу Демидову.

Павел Демидов, мыслящий категориями сибирских расстояний, незамедлительно выкупил у Огюста Монферрана и соседний 45 участок вместе со строением.

Павел Демидов — представитель VII колена знаменитого рода Демидовых, владелец Нижнетагильских заводов на Урале, статский советник, один из самых состоятельных людей России, не жалел средств для обустройства семейного гнезда для своей возлюбленной жены красавицы Авроры Карловны Шернваль. Дом, приобретенный Демидовым, был подвергнут кардинальной внешней перестройке и изменению интерьеров под руководством Монферрана. Здесь 9 октября 1839 года родился сына Демидова — Павел Павлович I-ый. После кончины Павла Николаевича 25 марта 1840 года дом перешел в собственность его сына — будущего князя Сан-Донато.

История с демидовским княжеством Сан-Донато весьма любопытна.

Один из представителей многочисленного рода Демидовых — тайный советник, действительный камергер, русский посланник Николай Никитич Демидов — в 1827 году будучи во Флоренции, купил у монахов владение Сан-Донато и с демидовским размахом начал строительство великолепной виллы, закончить которое не успел в связи с кончиной 22 апреля 1828 года.

Строительство виллы было завершено только в 1831 году его сыном Анатолием Демидовым. 21 октября 1841 года Анатолий женился на племяннице Наполеона I Матильде Бонапарт. Незадолго до свадьбы Демидов получил от великого герцога Тосканы Леопольда II титул Князя Сан-Донато, так как отец Матильды желал, чтобы она осталась принцессой. Однако княжеский титул Анатолия Демидова не признавался в России. Когда Николай I узнал о появлении новоиспеченного князя, то по легенде сказал: «Пусть он там только князем и остается». После смерти в 1870 году бездетного Анатолия Демидова его состояние и титул перешли по наследству его племяннику — Павлу Павловичу Демидову. Павел Павлович продал отцовский дом на Большой Морской княгине Н. Ф. Ливен и уехал в Италию, как оказалось навсегда. Павел Павлович скончался в Пратолино близ Флоренции 14 января 1885 года, перед смертью успев исхлопотать высочайшее разрешение для себя и супруги носить княжеский титул в России.

Николаю Никитичу Демидову поставлен памятник в Италии на площади, названной его именем Piazza Demidoff, а княжеский титул Сан-Донато и по сию пору носит одна из станций Нижнего Тагила, как бы напоминая нам о бывшем хозяине Нижнетагильского горного округа.

Дом Демидовых на Большой Морской при новой владелице княгине Ливен заметно преобразился. В 1870-х годах архитектор И. В. Штром установил в подвале калориферы, ликвидировал печное отопление, заменив его водяным, организовал водопровод и газоснабжение. В 1910 году здание было арендовано послом короля Италии (в связи с чем герб Демидовых подправили, чтобы он напоминал итальянский герб).

От демидовской роскоши, нынче к сожалению, не осталось и следа: исчезли очаровательные фонтанчики в нишах у ворот, украшенные фигурками купидонов, утрачено богатейшее внутреннее малахитовое убранство — колонны, пилястры, камин, а также мраморные скульптуры и наборный паркет.

О былом величии напоминает фасад первого этажа, украшенный рустами из белого итальянского мрамора, да цоколь, облицованный серым полированным сердобольским гранитом.

Невзирая на привычную питерскую непогоду, стойкие серо-беломраморные гермы с мужскими и женскими полутелами с завидным постоянством удерживают от падения на пешеходов мраморный балкон второго этажа, над которым крылатые фигуры группы «Слава» авторства Теодора Жака, из последних сил несут дворянский герб фамилии, вписавший такие славные страницы в историю Россию.

Автор: Александр Костерев

В справочнике Греча 1851 года Большая Морская улица в I-ой Адмиралтейской части Петербурга по достоинству названа одной из великолепнейших и оживленных в столице. Название свое улица получила при основании Петербурга, когда на ней были построены мазанковые дома для морских офицеров и матросов; в 1736 году большая часть этих домов сгорела, а на их месте были возведены каменные.

В начале 1740-х одним из первых каменных домов на Большой Морской стал одноэтажный дом в 11 окон по фасаду на участке 43 по проекту неизвестного автора. За сотню лет дом неоднократно менял внешний вид и своих хозяев, пока генеральская семья Эссенов в феврале 1836 года уступила за 240 000 рублей здание с участком Павлу Николаевичу Демидову.

Павел Демидов, мыслящий категориями сибирских расстояний, незамедлительно выкупил у Огюста Монферрана и соседний 45 участок вместе со строением.

Павел Демидов — представитель VII колена знаменитого рода Демидовых, владелец Нижнетагильских заводов на Урале, статский советник, один из самых состоятельных людей России, не жалел средств для обустройства семейного гнезда для своей возлюбленной жены красавицы Авроры Карловны Шернваль. Дом, приобретенный Демидовым, был подвергнут кардинальной внешней перестройке и изменению интерьеров под руководством Монферрана. Здесь 9 октября 1839 года родился сына Демидова — Павел Павлович I-ый. После кончины Павла Николаевича 25 марта 1840 года дом перешел в собственность его сына — будущего князя Сан-Донато.

История с демидовским княжеством Сан-Донато весьма любопытна.

Один из представителей многочисленного рода Демидовых — тайный советник, действительный камергер, русский посланник Николай Никитич Демидов — в 1827 году будучи во Флоренции, купил у монахов владение Сан-Донато и с демидовским размахом начал строительство великолепной виллы, закончить которое не успел в связи с кончиной 22 апреля 1828 года.

Строительство виллы было завершено только в 1831 году его сыном Анатолием Демидовым. 21 октября 1841 года Анатолий женился на племяннице Наполеона I Матильде Бонапарт. Незадолго до свадьбы Демидов получил от великого герцога Тосканы Леопольда II титул Князя Сан-Донато, так как отец Матильды желал, чтобы она осталась принцессой. Однако княжеский титул Анатолия Демидова не признавался в России. Когда Николай I узнал о появлении новоиспеченного князя, то по легенде сказал: «Пусть он там только князем и остается». После смерти в 1870 году бездетного Анатолия Демидова его состояние и титул перешли по наследству его племяннику — Павлу Павловичу Демидову. Павел Павлович продал отцовский дом на Большой Морской княгине Н. Ф. Ливен и уехал в Италию, как оказалось навсегда. Павел Павлович скончался в Пратолино близ Флоренции 14 января 1885 года, перед смертью успев исхлопотать высочайшее разрешение для себя и супруги носить княжеский титул в России.

Николаю Никитичу Демидову поставлен памятник в Италии на площади, названной его именем Piazza Demidoff, а княжеский титул Сан-Донато и по сию пору носит одна из станций Нижнего Тагила, как бы напоминая нам о бывшем хозяине Нижнетагильского горного округа.

Дом Демидовых на Большой Морской при новой владелице княгине Ливен заметно преобразился. В 1870-х годах архитектор И. В. Штром установил в подвале калориферы, ликвидировал печное отопление, заменив его водяным, организовал водопровод и газоснабжение. В 1910 году здание было арендовано послом короля Италии (в связи с чем герб Демидовых подправили, чтобы он напоминал итальянский герб).

От демидовской роскоши, нынче к сожалению, не осталось и следа: исчезли очаровательные фонтанчики в нишах у ворот, украшенные фигурками купидонов, утрачено богатейшее внутреннее малахитовое убранство — колонны, пилястры, камин, а также мраморные скульптуры и наборный паркет.

О былом величии напоминает фасад первого этажа, украшенный рустами из белого итальянского мрамора, да цоколь, облицованный серым полированным сердобольским гранитом.

Невзирая на привычную питерскую непогоду, стойкие серо-беломраморные гермы с мужскими и женскими полутелами с завидным постоянством удерживают от падения на пешеходов мраморный балкон второго этажа, над которым крылатые фигуры группы «Слава» авторства Теодора Жака, из последних сил несут дворянский герб фамилии, вписавший такие славные страницы в историю Россию.

Автор: Александр Костерев

Показать больше

1 год назад

Самые интересные башни Петербурга

Гидробашня Политехнического университета

Гидробашня с лабораториями: юго-восточнее главного здания.

Централизованное водоснабжение в Санкт-Петербурге берет свое начало с середины XIX века, но водопровод тогда прокладывался не в каждом районе. Для его строительства требовалось возведение водонапорной башни – высокой конструкции, в которой устанавливался огромный резервуар с водой для создания давления в системе. Такое строение в пик промышленной революции отражалось на жизни любого города и деревни, водонапорные башни считались чудом инженерной мысли. Одним из таких монументальных сооружений промышленной архитектуры является гидробашня Политехнического университета.

Адрес:

г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29 г

Ближайшее метро: Политехничекая

Башня Грифонов

Строение с жестяной крышей достигает 11 метров в высоту. Особенно обращает на себя внимание непосвященного туриста наличие цифр на каждом кирпичике — это подарок от художника Алексея Костромы, некогда установившего на вершине башни памятник в виде огромного яйца. Следуя мифу, раньше здесь жил аптекарь Вильгельм Пель, разводивший в трубе своего дома грифонов. Теперь в полнолуние эти невидимые мифические животные слетаются к своему гнезду.

Башня Городской думы

Башня Городской думы, построена в 1804 г., арх. Д. Феррари. Находится в С-Петербурге, на Думской ул. 3. Здание Городской Думы - памятник архитектуры. Оно построено в 1784-1787 годах (архитектор неизвестен).

По композиции повторяло здание Серебряных рядов, по адресу:Невский пр., 31, арх. Дж. Кваренги.

В 1799-1804 годах сооружена пятиугольная в плане пятиярусная башня, арх. Дж. Феррари, придавшая Думе сходство с западно-европейскими ратушами. В 1847-1852 годах трехэтажное здание было перестроено и модернизировано,арх. Н. Ефимов и Л. Бонштедт, а в 1913-1914 гг. надстроено еще двумя этажами,арх. А. Кенель в 1986 году верхний этаж разобран.

Водонапорная башня

История централизованного водоснабжения в городе Санкт-Петербург начиналась с водонапорной башни, построенной в первой половине прошлого века известными архитекторами И.А. Мерцем и Э.Г. Шуберским. Однако по прямому назначению она использовалась недолго - технический прогресс в начале ХХ века сделал ее функциональные возможности невостребованными. В 2001–2002 годах петербургским Водоканалом была осуществлена реставрация этого грандиозного сооружения с применением современных технологий, которые вдохнули в старинную башню новую жизнь. Работы проводились петербургским архитектурным бюро «Интерколумниум».

Архитекторами Евгением Захорошко, Евгением Подгорновым и Татьяной Шустовой было принято решение сохранить исторические интерьеры сооружения, а второй лифт и пожарную лестницу сделать основным акцентом реконструкции и вынести в отдельную пристройку. Дизайн-проект данной исторической экспозиции выполнил творческий коллектив «ИнтерСтиль», во главе с известным архитектором М.В. Дынайем. Интерьер музея отражает главный замысел его создателей – сохранить водонапорную башню как архитектурный памятник, сделав при этом ее максимально динамичной и современной.

Башни газгольдера

Близость Петербурга к передовым странам Европы позволила ему в XIX веке стать крупнейшим центром развития многих технологических новаций. Яркой страницей в истории города был период расцвета газовой промышленности. Тогда, в тридцатые годы, именно здесь создали первое в стране оборудование для выработки искусственного газа, применяемого для уличного освещения.

Историческая справка

Идея использовать газ для освещения улиц зародилась и воплотилась в Лондоне. Первые газовые фонари зажглись в начале десятых годов XIX века. Для этих целей использовали газ, получаемый методом сухой перегонки при сгорании угля, дерева или торфа.

Летучее сырье требовало специальное место для хранения. И через три года английский химик МОрдох сконструировал первое промышленное газохранилище – газгольдер. Это было огромное кирпичное сооружение с немногочисленными узкими окнами. Его перекрывал купол из металлической сетки. Внутри газгольдер был полым. Его назначением было не только хранить газ, но и подавать в трубопровод под давлением.

Мордох создал газгольдер с четко прямоугольными очертаниями. Четырьмя годами позже его коллега С. Клегг усовершенствовал газохранилище и придал резервуару цилиндрическую форму. К тому времени газовые фонари уже освещали улицы европейских столиц.

Первые уличные светильники подобного рода в Петербурге появились в 1816 году на Аптекарском острове. Чуть позже крупная газовая люстра вспыхнула в здании Главного штаба.

Развитие газового освещения в Петербурге

В середине тридцатых годов в России начинается этап газификации. Тогда, по инициативе иностранных предпринимателей, было сформировано предприятие «Общество освещения газом Санкт-Петербурга», владеющее правом заниматься промышленным производством и продажей светильного газа. В тот же год в районе старой Московской заставы открывается первый российский завод по выпуску светильного газа. Тогда же начались работы по созданию необходимой инфраструктуры.

Сырье для производства газа закупалось в уэльском городе Кардифф. Английский уголь, доставляемый морем, по стоимости обходился значительно дешевле. Также за границей закупались чугунные трубы для газопровода и все технологическое оборудование. Фонарные столбы и плафоны для светильников производились в Петербурге. Дизайн газовых фонарей разрабатывал архитектор ОгЮст МонферрАн.

Первая ветка газового освещения была установлена в центральной части города. В нее входили около 200 уличных фонарей, соединенных подземным газопроводом. Осветительный газ в сеть подавался из газгольдерной башни. Фонарщики каждый вечер обходили столбы и зажигали в них огонь. Жители не сразу привыкли к легкому потрескиванию и шипению газа в устройствах. Но данная проблема легко устранялась подкручиванием горелки.

В середине XIX века в Петербурге открыли второе предприятие по выпуску газа – «Общество столичного освещения», построившее свой завод на Обводном канале.

С появлением электричества закончилось производство светильного газа для освещения улиц, и с ХХ века газгольдеры остались не у дел. Многие из них впоследствии использовались в качестве складских помещений.

Интересные факты

Первые газопроводы для освещения улиц были проложены за четыре года. Они проходили по Большой Садовой улице, Дворцовой площади, Невскому проспекту, Малой и Большой Морской улице, Обуховскому и Царскосельскому проспекту.

Газовый трубопровод первого монополиста-газовщика начинался на противоположном берегу Обводного канала. Специально для него возвели трехпролетный мост, в конструкции которого были установлены металлические балки на деревянных опорах. В свое время он назывался «газовым».

С появлением газового освещения участились происшествия криминального характера. Достаточно часто в местной прессе освещались случаи отравления газом: то служанка накажет свою барыню-истязательницу, то вспыльчивый муж попытается отделаться от опостылевшей жены...

Сохранившиеся башни–газгольдеры

Первым заводом по выпуску осветительного газа было построено 8 башен–газгольдеров. Из них до наших дней сохранился только один. Его можно увидеть на Заозерной улице. Еще один из четырех газгольдеров второго завода находится на набережной Обводного канала.

Необычного вида газгольдер возвели на чугунолитейном и механическом заводе Сан-Галли. Шестигранное здание, похожее на гайку, было предназначено для технических и бытовых нужд предприятия. Газгольдер из красного кирпича с элементами неорусского стиля возвышается на Черняховской улице. С такой же целью использовался газгольдер спиртоочистительного завода, находящегося сегодня на набережной Екатерингофки.

Хорошо сохранившийся газгольдер французского газового завода был построен специально для этого предприятия. В нем хранили и перерабатывали природный газ для завода и освещения улиц. Башня–газгольдер находится и на Газовой улице.

Адрес:

г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, 74 Б

Гидробашня Политехнического университета

Гидробашня с лабораториями: юго-восточнее главного здания.

Централизованное водоснабжение в Санкт-Петербурге берет свое начало с середины XIX века, но водопровод тогда прокладывался не в каждом районе. Для его строительства требовалось возведение водонапорной башни – высокой конструкции, в которой устанавливался огромный резервуар с водой для создания давления в системе. Такое строение в пик промышленной революции отражалось на жизни любого города и деревни, водонапорные башни считались чудом инженерной мысли. Одним из таких монументальных сооружений промышленной архитектуры является гидробашня Политехнического университета.

Адрес:

г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29 г

Ближайшее метро: Политехничекая

Башня Грифонов

Строение с жестяной крышей достигает 11 метров в высоту. Особенно обращает на себя внимание непосвященного туриста наличие цифр на каждом кирпичике — это подарок от художника Алексея Костромы, некогда установившего на вершине башни памятник в виде огромного яйца. Следуя мифу, раньше здесь жил аптекарь Вильгельм Пель, разводивший в трубе своего дома грифонов. Теперь в полнолуние эти невидимые мифические животные слетаются к своему гнезду.

Башня Городской думы

Башня Городской думы, построена в 1804 г., арх. Д. Феррари. Находится в С-Петербурге, на Думской ул. 3. Здание Городской Думы - памятник архитектуры. Оно построено в 1784-1787 годах (архитектор неизвестен).

По композиции повторяло здание Серебряных рядов, по адресу:Невский пр., 31, арх. Дж. Кваренги.

В 1799-1804 годах сооружена пятиугольная в плане пятиярусная башня, арх. Дж. Феррари, придавшая Думе сходство с западно-европейскими ратушами. В 1847-1852 годах трехэтажное здание было перестроено и модернизировано,арх. Н. Ефимов и Л. Бонштедт, а в 1913-1914 гг. надстроено еще двумя этажами,арх. А. Кенель в 1986 году верхний этаж разобран.

Водонапорная башня

История централизованного водоснабжения в городе Санкт-Петербург начиналась с водонапорной башни, построенной в первой половине прошлого века известными архитекторами И.А. Мерцем и Э.Г. Шуберским. Однако по прямому назначению она использовалась недолго - технический прогресс в начале ХХ века сделал ее функциональные возможности невостребованными. В 2001–2002 годах петербургским Водоканалом была осуществлена реставрация этого грандиозного сооружения с применением современных технологий, которые вдохнули в старинную башню новую жизнь. Работы проводились петербургским архитектурным бюро «Интерколумниум».

Архитекторами Евгением Захорошко, Евгением Подгорновым и Татьяной Шустовой было принято решение сохранить исторические интерьеры сооружения, а второй лифт и пожарную лестницу сделать основным акцентом реконструкции и вынести в отдельную пристройку. Дизайн-проект данной исторической экспозиции выполнил творческий коллектив «ИнтерСтиль», во главе с известным архитектором М.В. Дынайем. Интерьер музея отражает главный замысел его создателей – сохранить водонапорную башню как архитектурный памятник, сделав при этом ее максимально динамичной и современной.

Башни газгольдера

Близость Петербурга к передовым странам Европы позволила ему в XIX веке стать крупнейшим центром развития многих технологических новаций. Яркой страницей в истории города был период расцвета газовой промышленности. Тогда, в тридцатые годы, именно здесь создали первое в стране оборудование для выработки искусственного газа, применяемого для уличного освещения.

Историческая справка

Идея использовать газ для освещения улиц зародилась и воплотилась в Лондоне. Первые газовые фонари зажглись в начале десятых годов XIX века. Для этих целей использовали газ, получаемый методом сухой перегонки при сгорании угля, дерева или торфа.

Летучее сырье требовало специальное место для хранения. И через три года английский химик МОрдох сконструировал первое промышленное газохранилище – газгольдер. Это было огромное кирпичное сооружение с немногочисленными узкими окнами. Его перекрывал купол из металлической сетки. Внутри газгольдер был полым. Его назначением было не только хранить газ, но и подавать в трубопровод под давлением.

Мордох создал газгольдер с четко прямоугольными очертаниями. Четырьмя годами позже его коллега С. Клегг усовершенствовал газохранилище и придал резервуару цилиндрическую форму. К тому времени газовые фонари уже освещали улицы европейских столиц.

Первые уличные светильники подобного рода в Петербурге появились в 1816 году на Аптекарском острове. Чуть позже крупная газовая люстра вспыхнула в здании Главного штаба.

Развитие газового освещения в Петербурге

В середине тридцатых годов в России начинается этап газификации. Тогда, по инициативе иностранных предпринимателей, было сформировано предприятие «Общество освещения газом Санкт-Петербурга», владеющее правом заниматься промышленным производством и продажей светильного газа. В тот же год в районе старой Московской заставы открывается первый российский завод по выпуску светильного газа. Тогда же начались работы по созданию необходимой инфраструктуры.

Сырье для производства газа закупалось в уэльском городе Кардифф. Английский уголь, доставляемый морем, по стоимости обходился значительно дешевле. Также за границей закупались чугунные трубы для газопровода и все технологическое оборудование. Фонарные столбы и плафоны для светильников производились в Петербурге. Дизайн газовых фонарей разрабатывал архитектор ОгЮст МонферрАн.

Первая ветка газового освещения была установлена в центральной части города. В нее входили около 200 уличных фонарей, соединенных подземным газопроводом. Осветительный газ в сеть подавался из газгольдерной башни. Фонарщики каждый вечер обходили столбы и зажигали в них огонь. Жители не сразу привыкли к легкому потрескиванию и шипению газа в устройствах. Но данная проблема легко устранялась подкручиванием горелки.

В середине XIX века в Петербурге открыли второе предприятие по выпуску газа – «Общество столичного освещения», построившее свой завод на Обводном канале.

С появлением электричества закончилось производство светильного газа для освещения улиц, и с ХХ века газгольдеры остались не у дел. Многие из них впоследствии использовались в качестве складских помещений.

Интересные факты

Первые газопроводы для освещения улиц были проложены за четыре года. Они проходили по Большой Садовой улице, Дворцовой площади, Невскому проспекту, Малой и Большой Морской улице, Обуховскому и Царскосельскому проспекту.

Газовый трубопровод первого монополиста-газовщика начинался на противоположном берегу Обводного канала. Специально для него возвели трехпролетный мост, в конструкции которого были установлены металлические балки на деревянных опорах. В свое время он назывался «газовым».

С появлением газового освещения участились происшествия криминального характера. Достаточно часто в местной прессе освещались случаи отравления газом: то служанка накажет свою барыню-истязательницу, то вспыльчивый муж попытается отделаться от опостылевшей жены...

Сохранившиеся башни–газгольдеры

Первым заводом по выпуску осветительного газа было построено 8 башен–газгольдеров. Из них до наших дней сохранился только один. Его можно увидеть на Заозерной улице. Еще один из четырех газгольдеров второго завода находится на набережной Обводного канала.

Необычного вида газгольдер возвели на чугунолитейном и механическом заводе Сан-Галли. Шестигранное здание, похожее на гайку, было предназначено для технических и бытовых нужд предприятия. Газгольдер из красного кирпича с элементами неорусского стиля возвышается на Черняховской улице. С такой же целью использовался газгольдер спиртоочистительного завода, находящегося сегодня на набережной Екатерингофки.

Хорошо сохранившийся газгольдер французского газового завода был построен специально для этого предприятия. В нем хранили и перерабатывали природный газ для завода и освещения улиц. Башня–газгольдер находится и на Газовой улице.

Адрес:

г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, 74 Б

Показать больше

1 год назад

Александровская колонна - самый опасный монумент в мире. Многие знают, что она ничем не закреплена, а удерживают ее особенности геометрической формы и вес. Но раньше многие боялись гулять около нее, а архитектор Огюст Монферран ежедневно прогуливался вокруг колонны, чтобы убедить людей в безопасности своего творения

Показать больше

2 годы назад

Санкт-Петербург. Исаакиевский собор – величественное творение Монферрана

Ранее на этом месте в начале XVIII века стояла церковь в честь Исаакия Далматского (в день его памяти родился Пётр I). Она перестраивалась, дважды горела и в итоге её было решено снести. Собор является четвертым зданием, ещё два последующих каменных не прижились из-за особенностей почвы из-за просадки грунта. Инициатором постройки последнего Исаакиевского собора – Александр I.

К удивлению всех государь выбрал проект молодого архитектора Огюста Монферрана. Интересным фактом является, что тот воевал против России в армии Наполеона Бонапарта в качестве капитана. Но в 1814 году, когда Александр I посетил Париж, Монферран добился встречи с императором. Он принёс с собой папку с проектами «Альбом разных архитектурных проектов, посвящённых Его Величеству Императору Всероссийскому Александру I». Государю все работы очень понравились и он пригласил французского специалиста в Россию. Вскоре тому удалось блеснуть своим талантом!

Исаакий строился 40 лет (1818-1858). По легенде, зодчему предсказали, что он умрёт, когда его творение будет готово и поэтому мастер всячески тянул сроки. Он действительно скончался буквально менее чем через месяц после его освящения, причина: подкожный гнойник.

Фото: Сергей Преображенский, текст: Ольга Аскарова

Ранее на этом месте в начале XVIII века стояла церковь в честь Исаакия Далматского (в день его памяти родился Пётр I). Она перестраивалась, дважды горела и в итоге её было решено снести. Собор является четвертым зданием, ещё два последующих каменных не прижились из-за особенностей почвы из-за просадки грунта. Инициатором постройки последнего Исаакиевского собора – Александр I.

К удивлению всех государь выбрал проект молодого архитектора Огюста Монферрана. Интересным фактом является, что тот воевал против России в армии Наполеона Бонапарта в качестве капитана. Но в 1814 году, когда Александр I посетил Париж, Монферран добился встречи с императором. Он принёс с собой папку с проектами «Альбом разных архитектурных проектов, посвящённых Его Величеству Императору Всероссийскому Александру I». Государю все работы очень понравились и он пригласил французского специалиста в Россию. Вскоре тому удалось блеснуть своим талантом!

Исаакий строился 40 лет (1818-1858). По легенде, зодчему предсказали, что он умрёт, когда его творение будет готово и поэтому мастер всячески тянул сроки. Он действительно скончался буквально менее чем через месяц после его освящения, причина: подкожный гнойник.

Фото: Сергей Преображенский, текст: Ольга Аскарова

Показать больше

При финансовой поддержке

Memes Admin

18 дн. назад