8 мс. назад

Самая известная дуэль в отечественной истории произошла 27 января (8 февраля) 1837 года на окраине Петербурга в районе Черной речки поблизости от Комендантской дачи. Тогда встали к барьеру камер-юнкер Александр Сергеевич Пушкин и поручик Кавалергардского полка Жорж Шарль де Геккерн Дантес. После обоюдных выстрелов оба получили ранения. Дантес вскоре оправился, а рана Пушкина оказалась смертельной и на второй день он скончался. Позднее эта дуэль и смерть поэта стали символом окончания «золотого века» русской поэзии – периода наивысшего развития поэтического искусства в нашей стране.

В сентябре 1833 году французский подданный Жорж Шарль Дантес с рядом рекомендательных писем прибыл в Петербург, где быстро был представлен императрице Александре Федоровне, а затем императору Николаю I. При встрече с императором Дантес испросил его позволение поступить на российскую военную службу и в феврале 1834 года после сдачи экзаменов его зачислили корнетом в Кавалергардский полк. В 1836 году он был повышен по службе и стал поручиком. В том же году Дантеса усыновил голландский посланник в России барон Луи Геккерн. Этим шагом Геккерн, будучи бездетным, преследовал цель передать свою фамилию по наследству. Пользуясь успехом в светском обществе, за время пребывания в Петербурге Дантес стал вхож в дома различных аристократических семей столицы, в том числе ближайших знакомых супружеской четы Пушкиных – Вяземских и Карамзиных. Так он познакомился с поэтом и его семейством.

Начиная со второй половины 1835 года, Дантес стал оказывать знаки внимания супруге поэта Наталье Николаевне Пушкиной: танцевал с ней на балах, присылал подарки. В столице стали распространяться слухи о возможной связи Натальи Николаевны и Дантеса. Пушкин перестал принимать поручика у себя в доме и при встречах относился к нему с пренебрежением и раздражительностью. Одни пытались их примирить, специально приглашая на общие вечера, чем еще более усиливали взаимную неприязнь. Другие, наоборот, подогревали их конфликт, провоцируя на совершение необдуманных действий.

4 (16) ноября 1836 года на фоне сплетен и в атмосфере двусторонней нетерпимости Пушкин и ряд его близких знакомых получили анонимное письмо «Диплом на звание рогоносца» следующего содержания: «Полные Кавалеры, Командоры и рыцари светлейшего Ордена всех Рогоносцев, собравшись в Великом Капитуле, под председательством достопочтенного Великого Магистра Ордена, Его Превосходительства Д.Л. Нарышкина, единодушно избрали г-на Александра Пушкина коадъютором [заместителем – прим. автора] Великого Магистра Ордена всех Рогоносцев и историографом Ордена». Пасквиль содержал явный намек на супружескую измену Пушкиной с Дантесом. А упоминание в письме Д.Л. Нарышкина,чья супруга Мария Четвертинская была многолетней любовницей Александра I, наталкивало на мысль о возможной связи Натальи Николаевны с императором Николаем I.

Пушкин посчитал автором этого письма старого барона Геккерна, руководившего поведением своего приемного сына, и, желая уничтожить причину слухов и интриг, направил Дантесу вызов на дуэль. Такой поворот событий не устраивал, в первую очередь, барона Геккерна, который в результате дуэльного скандала мог лишиться дипломатической карьеры в России. Это побудило круг знакомых Дантеса предпринять в течение следующей недели шаги по мирному разрешению конфликта. Повышенное внимание француза к семейству Пушкиных объясняли его влюбленностью в старшую сестру Натальи Николаевны Екатерину. Последовавшие встречи и признания завершились сватовством Дантеса к Екатерине, что вынудило Пушкина отозвать вызов на дуэль. Приготовления к свадьбе, осторожное поведение Дантеса, не решавшегося встречаться с невестой в доме Пушкиных, а также собственно сама свадьба внешне смягчили ситуацию, но примирения не было и в помине.

Пушкин всячески отвергал любое общение с баронами Геккерном и Дантесом: первого он считал беспринципным, второго – ровней первому. Показные попытки баронов и их окружения добиться примирения только усугубляли положение дел. Пушкин напрочь отказался принимать их у себя в доме. Получив очередное письмо, не распечатывая, он возвратил его Геккерну, в раздражении швырнув письмо ему в лицо. Это вконец уничтожило видимость порядочности в отношениях между ними. По столице с новой силой стали расползаться слухи о связи Дантеса с Натальей Николаевной. Пушкин уже не мог допустить повторения ситуации с отменой первой дуэли и написал Геккерну предельно резкое письмо, которое запустило механизм неминуемого поединка.

В этом письме, датированном 26 января (7 февраля) 1837 года, Пушкин подводил итог поведению Геккерна и его приемного сына: «Я вынужден признать, барон, что ваша собственная роль была не совсем прилична. Вы, представитель коронованной особы, вы отечески сводничали вашему сыну. По-видимому, всем его поведением (впрочем, в достаточной степени неловким) руководили вы. Это вы, вероятно, диктовали ему пошлости, которые он отпускал, и нелепости, которые он осмеливался писать. Подобно бесстыжей старухе, вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о любви вашего незаконнорожденного или так называемого сына; а когда, заболев сифилисом, он должен был сидеть дома, вы говорили, что он умирает от любви к ней; вы бормотали ей: верните мне моего сына».

Письмо заканчивалось ультиматумом, который нельзя было оставить без ответа: «Я не желаю, чтобы моя жена выслушивала впредь ваши отеческие увещания. Я не могу позволить, чтобы ваш сын, после своего мерзкого поведения, смел разговаривать с моей женой, и еще того менее — чтобы он отпускал ей казарменные каламбуры и разыгрывал преданность и несчастную любовь, тогда как он просто плут и подлец. Итак, я вынужден обратиться к вам, чтобы просить вас положить конец всем этим проискам, если вы хотите избежать нового скандала, перед которым, конечно, я не остановлюсь».

В тот же день Луи Геккерн направил Пушкину письмо, содержавшее от имени Дантеса вызов на дуэль. Пушкин быстро принял жесткие условия поединка. На следующий день 27 января (8 февраля) 1837 года в район Комендантской дачи за Черной речкой в пятом часу вечера съехались участники дуэли. Секундантом Пушкина выступил его лицейский товарищ подполковник Данзас. На стороне Дантеса за соблюдением правил следил секретарь французского посольства д’Аршиак. Согласно оговоренным условиям противники становились в двадцати шагах друг от друга и могли стрелять с любого расстояния при подходе к барьеру.

Первый выстрел прогремел из пистолета Дантеса. Пушкин упал, но нашел в себе силы приподняться и после замены пистолета из-за попадания в него снега выстрелил в стоявшего у барьера Дантеса. Пуля попала в правую руку и несколько контузила грудь француза, не причинив ему большого вреда. Ранение Пушкина было намного серьезнее: пуля пробила бедренную кость и застряла в брюшной полости. Через два дня поэт скончался в своих комнатах в доме на Мойке в окружении родных и близких.

Перенесение церемонии отпевания из одной церкви в другую не позволило в полной мере современникам проститься с первым русским поэтом, но даже при такой неразберихе народу собралось много. 3 (15) февраля 1837 года гроб с телом тихо и без траурных мероприятий был отправлен в Псковскую губернию в Святогорский монастырь, на территории которого в родовой усыпальнице Ганнибалов-Пушкиных поэт и был похоронен.

В сентябре 1833 году французский подданный Жорж Шарль Дантес с рядом рекомендательных писем прибыл в Петербург, где быстро был представлен императрице Александре Федоровне, а затем императору Николаю I. При встрече с императором Дантес испросил его позволение поступить на российскую военную службу и в феврале 1834 года после сдачи экзаменов его зачислили корнетом в Кавалергардский полк. В 1836 году он был повышен по службе и стал поручиком. В том же году Дантеса усыновил голландский посланник в России барон Луи Геккерн. Этим шагом Геккерн, будучи бездетным, преследовал цель передать свою фамилию по наследству. Пользуясь успехом в светском обществе, за время пребывания в Петербурге Дантес стал вхож в дома различных аристократических семей столицы, в том числе ближайших знакомых супружеской четы Пушкиных – Вяземских и Карамзиных. Так он познакомился с поэтом и его семейством.

Начиная со второй половины 1835 года, Дантес стал оказывать знаки внимания супруге поэта Наталье Николаевне Пушкиной: танцевал с ней на балах, присылал подарки. В столице стали распространяться слухи о возможной связи Натальи Николаевны и Дантеса. Пушкин перестал принимать поручика у себя в доме и при встречах относился к нему с пренебрежением и раздражительностью. Одни пытались их примирить, специально приглашая на общие вечера, чем еще более усиливали взаимную неприязнь. Другие, наоборот, подогревали их конфликт, провоцируя на совершение необдуманных действий.

4 (16) ноября 1836 года на фоне сплетен и в атмосфере двусторонней нетерпимости Пушкин и ряд его близких знакомых получили анонимное письмо «Диплом на звание рогоносца» следующего содержания: «Полные Кавалеры, Командоры и рыцари светлейшего Ордена всех Рогоносцев, собравшись в Великом Капитуле, под председательством достопочтенного Великого Магистра Ордена, Его Превосходительства Д.Л. Нарышкина, единодушно избрали г-на Александра Пушкина коадъютором [заместителем – прим. автора] Великого Магистра Ордена всех Рогоносцев и историографом Ордена». Пасквиль содержал явный намек на супружескую измену Пушкиной с Дантесом. А упоминание в письме Д.Л. Нарышкина,чья супруга Мария Четвертинская была многолетней любовницей Александра I, наталкивало на мысль о возможной связи Натальи Николаевны с императором Николаем I.

Пушкин посчитал автором этого письма старого барона Геккерна, руководившего поведением своего приемного сына, и, желая уничтожить причину слухов и интриг, направил Дантесу вызов на дуэль. Такой поворот событий не устраивал, в первую очередь, барона Геккерна, который в результате дуэльного скандала мог лишиться дипломатической карьеры в России. Это побудило круг знакомых Дантеса предпринять в течение следующей недели шаги по мирному разрешению конфликта. Повышенное внимание француза к семейству Пушкиных объясняли его влюбленностью в старшую сестру Натальи Николаевны Екатерину. Последовавшие встречи и признания завершились сватовством Дантеса к Екатерине, что вынудило Пушкина отозвать вызов на дуэль. Приготовления к свадьбе, осторожное поведение Дантеса, не решавшегося встречаться с невестой в доме Пушкиных, а также собственно сама свадьба внешне смягчили ситуацию, но примирения не было и в помине.

Пушкин всячески отвергал любое общение с баронами Геккерном и Дантесом: первого он считал беспринципным, второго – ровней первому. Показные попытки баронов и их окружения добиться примирения только усугубляли положение дел. Пушкин напрочь отказался принимать их у себя в доме. Получив очередное письмо, не распечатывая, он возвратил его Геккерну, в раздражении швырнув письмо ему в лицо. Это вконец уничтожило видимость порядочности в отношениях между ними. По столице с новой силой стали расползаться слухи о связи Дантеса с Натальей Николаевной. Пушкин уже не мог допустить повторения ситуации с отменой первой дуэли и написал Геккерну предельно резкое письмо, которое запустило механизм неминуемого поединка.

В этом письме, датированном 26 января (7 февраля) 1837 года, Пушкин подводил итог поведению Геккерна и его приемного сына: «Я вынужден признать, барон, что ваша собственная роль была не совсем прилична. Вы, представитель коронованной особы, вы отечески сводничали вашему сыну. По-видимому, всем его поведением (впрочем, в достаточной степени неловким) руководили вы. Это вы, вероятно, диктовали ему пошлости, которые он отпускал, и нелепости, которые он осмеливался писать. Подобно бесстыжей старухе, вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о любви вашего незаконнорожденного или так называемого сына; а когда, заболев сифилисом, он должен был сидеть дома, вы говорили, что он умирает от любви к ней; вы бормотали ей: верните мне моего сына».

Письмо заканчивалось ультиматумом, который нельзя было оставить без ответа: «Я не желаю, чтобы моя жена выслушивала впредь ваши отеческие увещания. Я не могу позволить, чтобы ваш сын, после своего мерзкого поведения, смел разговаривать с моей женой, и еще того менее — чтобы он отпускал ей казарменные каламбуры и разыгрывал преданность и несчастную любовь, тогда как он просто плут и подлец. Итак, я вынужден обратиться к вам, чтобы просить вас положить конец всем этим проискам, если вы хотите избежать нового скандала, перед которым, конечно, я не остановлюсь».

В тот же день Луи Геккерн направил Пушкину письмо, содержавшее от имени Дантеса вызов на дуэль. Пушкин быстро принял жесткие условия поединка. На следующий день 27 января (8 февраля) 1837 года в район Комендантской дачи за Черной речкой в пятом часу вечера съехались участники дуэли. Секундантом Пушкина выступил его лицейский товарищ подполковник Данзас. На стороне Дантеса за соблюдением правил следил секретарь французского посольства д’Аршиак. Согласно оговоренным условиям противники становились в двадцати шагах друг от друга и могли стрелять с любого расстояния при подходе к барьеру.

Первый выстрел прогремел из пистолета Дантеса. Пушкин упал, но нашел в себе силы приподняться и после замены пистолета из-за попадания в него снега выстрелил в стоявшего у барьера Дантеса. Пуля попала в правую руку и несколько контузила грудь француза, не причинив ему большого вреда. Ранение Пушкина было намного серьезнее: пуля пробила бедренную кость и застряла в брюшной полости. Через два дня поэт скончался в своих комнатах в доме на Мойке в окружении родных и близких.

Перенесение церемонии отпевания из одной церкви в другую не позволило в полной мере современникам проститься с первым русским поэтом, но даже при такой неразберихе народу собралось много. 3 (15) февраля 1837 года гроб с телом тихо и без траурных мероприятий был отправлен в Псковскую губернию в Святогорский монастырь, на территории которого в родовой усыпальнице Ганнибалов-Пушкиных поэт и был похоронен.

Показать больше

8 мс. назад

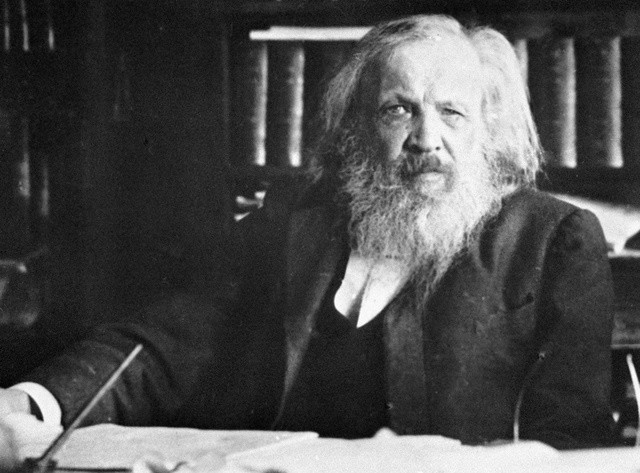

27 января [8 февраля] 1834 года в Тобольске в семье директора гимназии родился русский учёный-энциклопедист: химик, физикохимик, физик, метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, нефтяник, педагог, воздухоплаватель, приборостроитель Дмитрий Иванович Менделеев.

Профессор Императорского Санкт-Петербургского университета; член-корреспондент (по разряду «физический») Императорской Санкт-Петербургской Академии наук. Среди самых известных открытий — периодический закон химических элементов, один из фундаментальных законов мироздания, неотъемлемый для всего естествознания. Автор классического труда «Основы химии». Тайный советник.

Менделеев является автором фундаментальных исследований по химии, физике, метрологии, метеорологии, экономике, основополагающих трудов по воздухоплаванию, сельскому хозяйству, химической технологии, народному просвещению и других работ, тесно связанных с потребностями развития производительных сил России.

Менделеев написал 432 фундаментальные работы, из которых 40 — посвящены химии, 106 — физической химии, 99 — физике, 22 — географии, 99 — технике и промышленности, 37 — экономике и общественным вопросам, 29 — сельскому хозяйству, воспитанию, другим работам.

Профессор Императорского Санкт-Петербургского университета; член-корреспондент (по разряду «физический») Императорской Санкт-Петербургской Академии наук. Среди самых известных открытий — периодический закон химических элементов, один из фундаментальных законов мироздания, неотъемлемый для всего естествознания. Автор классического труда «Основы химии». Тайный советник.

Менделеев является автором фундаментальных исследований по химии, физике, метрологии, метеорологии, экономике, основополагающих трудов по воздухоплаванию, сельскому хозяйству, химической технологии, народному просвещению и других работ, тесно связанных с потребностями развития производительных сил России.

Менделеев написал 432 фундаментальные работы, из которых 40 — посвящены химии, 106 — физической химии, 99 — физике, 22 — географии, 99 — технике и промышленности, 37 — экономике и общественным вопросам, 29 — сельскому хозяйству, воспитанию, другим работам.

Показать больше

8 мс. назад

8 февраля в 1945 года из концентрационного лагеря на острове Узедом, где находилась испытательная площадка ракетного полигона Пенемюнде, десять военнопленных под руководством военного лётчика Михаила Девятаева совершили побег на захваченном у немцев самолёте.

Михаил Петрович Девятаев, лётчик истребительной авиации, был сбит 13 июля 1944 года. Выпрыгнул с парашютом над территорией, контролируемой немцами, попал в плен.

Разумеется, сама мысль о том, чтобы отправить лётчика в лагерь, где есть открытый доступ к самолетам, выглядит не самой здравой. Но немцы этого и не делали! Девятаеву удалось выдать себя за другого: немцы не знали, что имели дело с лётчиком. Это звучит невероятно, учитывая, что его взяли буквально около парашюта вместе с документами. Но вышло именно так.

Дело в том, что в лагере он попытался совершить побег, но подкоп обнаружили. Девятаев был приговорён к смерти и переведён в Заксенхаузен. Однако лагерное подполье сумело подменить жетоны, имевшиеся у каждого узника: ему достался жетон другого человека - недавно умершего украинского учителя Григория Никитенко. Именно под этим именем Девятаева, как не имеющего отношения к авиации, и перевели в лагерь на острове Узедом.

Увидев по прибытии самолеты, Девятаев сразу задумал побег.

В лагере он сблизился с другими заключенными: ему удалось найти единомышленников. К тому времени группа заключённых во главе с Иваном Кривоноговым и Владимиром Соколовым готовила побег с острова на лодке. Кривоногов был отправлен на Узедом после попытки побега, сопровождавшегося убийством конвоира, Соколов тоже пытался бежать дважды. Девятаев убедил группу отказаться от водного варианта побега в пользу воздушного.

Ситуация была сложная. Помимо собственно военнопленных, в лагере были и уголовники, отношения с которыми у Девятаева и его товарищей складывались плохие. Были и пленные, сотрудничавшие с лагерным начальством. Одного из потенциально опасных соседей - помощника бригадира - удалось убрать, инсценировав кражу, после чего его место занял один из "заговорщиков", Владимир Немченко. Это сыграло важную роль в дальнейших событиях.

Девятаев и Кривоногов попробовали сагитировать бежать с ними лояльно относящегося к заключенным немецкого солдата-зенитчика. На дворе был 45-й год, к чему дело идёт, всем было ясно, так что такая попытка вполне имела смысл. Тот отказался принять участие в побеге, однако и не выдал никого.

Во время работы Девятаев изучал приборную доску немецких самолетов "Хейнкель-111" по обломкам с местной свалки... Но заключённые от тяжёлого труда и недостатка пищи слабели с каждым днём, ухудшение здоровья единственного лётчика заставило ускорить подготовку.

8 февраля настало время претворить в жизнь всё задуманное. Все заговорщики были назначены на совместную работу благодаря новому помощнику бригадира - Немченко. Кривоногов по сигналу Девятаева убил конвоира, после чего беглецы проникли в кабину давно намеченного "хейнкеля-111", почему-то всё время стоявшего "на отшибе". Выяснилось, что с самолёта были сняты аккумуляторы. Их пришлось найти и доставить к "хейнкелю" (побег был осуществлён в обеденное время, так что аэродром был относительно свободен).

Лишь с большим трудом удалось поднять самолёт в воздух. Триммеры руля высоты стояли в "посадочном" положении, так что штурвал управления пришлось добирать физическим усилием. Уже после взлёта Девятаев смог понять, как управлять рулём высоты.

Сразу же поднялась тревога: следом за "хейнкелем" беглецов вылетел истребитель заслуженного аса Гюнтера Хобома. Но, так как он не знал курса Девятаева, то наткнуться на него он мог только случайно, поэтому погоня успеха не имела. Кроме того, всем самолётам в окрестностях было приказано перехватить и сбить одинокий "хейнкель", Но такая ориентировка была слишком неопределённой, да и великоват был риск завалить ни в чём не повинный случайный бомбардировщик.

Беглый самолёт был обнаружен полковником "Люфтваффе", заслуженным асом Вальтером Далем. Но он в это время возвращался на базу, топливо у него заканчивалось, да и боеприпасов почти не оставалось. Он выпустил вслед "хейнкелю" остатки боекомплекта - и не попал.

Выйдя за линию фронта, в ходе пересечения которой самолёт был повреждён огнём советской зенитной артиллерии, беглецы совершили посадку в расположении советских войск.

Советские специалисты изучили угнанный самолёт - и вот тут стало ясно, почему немцы так упорно за ним гнались.

Это был вовсе не обычный бомбардировщик! Это оказался особый "борт" - с кучей секретных приборов, отслеживавших запуски ракет "Фау-1" и "Фау-2". Просто царский подарок для советских ракетчиков! А вот для немецких - наоборот: программа по совершенствованию ракет "Фау" существенно замедлилась, Девятаев стал очередным "личным врагом Гитлера".

Координаты ракетных установок были переданы руководству 61-й армии. Выяснилось, что прежде авиационные удары наносились не туда: испытательные площадки были хорошо замаскированы, и бомбардировкам авиации союзников подвергались специально построенные немцами фальшивые аэродром и постройки.

Из десяти человек, выбравшихся из плена, семеро, не бывшие офицерами, после довольно беглой проверки и лечения уже в марте попали в действующую армию. Даже Немченко, лишившийся глаза, уговорил взять его санитаром. Они все были зачислены в одну часть, которой не очень повезло в конце войны. Только один из этих семерых дожил до победы.

Офицеры же - Девятаев, Кривоногов и Емец - в действующую армию попасть не успели. То есть с побегом из плена война для них закончилась.

С Михаилом Девятаевым очень хотел пообщаться глава советской ракетной программы - Сергей Королёв: они вместе работали в Пенемюнде в сентябре 45-го. Квалифицированный взгляд лётчика, длительное время присутствовавшего на полигоне, многое для него прояснил. Многие находки там были сделаны именно благодаря Девятаеву.

После войны Михаил Девятаев вернулся в родную Казань, работал в речном порту, сначала грузчиком, потом прошёл обучение, стал капитаном-механиком речных судов.

В 1957 году году получил звание Героя Советского Союза. Формально - за героический побег, неофициально - за вклад в ракетную программу. Впрочем, все остальные участники легендарного побега тогда же получили ордена, в том числе посмертно.

Девятаев стал испытателем "ракеты", первого советского корабля на подводных крыльях, а позже водил "метеоры" до конца трудовой деятельности. Написал две книги

Михаил Петрович Девятаев, лётчик истребительной авиации, был сбит 13 июля 1944 года. Выпрыгнул с парашютом над территорией, контролируемой немцами, попал в плен.

Разумеется, сама мысль о том, чтобы отправить лётчика в лагерь, где есть открытый доступ к самолетам, выглядит не самой здравой. Но немцы этого и не делали! Девятаеву удалось выдать себя за другого: немцы не знали, что имели дело с лётчиком. Это звучит невероятно, учитывая, что его взяли буквально около парашюта вместе с документами. Но вышло именно так.

Дело в том, что в лагере он попытался совершить побег, но подкоп обнаружили. Девятаев был приговорён к смерти и переведён в Заксенхаузен. Однако лагерное подполье сумело подменить жетоны, имевшиеся у каждого узника: ему достался жетон другого человека - недавно умершего украинского учителя Григория Никитенко. Именно под этим именем Девятаева, как не имеющего отношения к авиации, и перевели в лагерь на острове Узедом.

Увидев по прибытии самолеты, Девятаев сразу задумал побег.

В лагере он сблизился с другими заключенными: ему удалось найти единомышленников. К тому времени группа заключённых во главе с Иваном Кривоноговым и Владимиром Соколовым готовила побег с острова на лодке. Кривоногов был отправлен на Узедом после попытки побега, сопровождавшегося убийством конвоира, Соколов тоже пытался бежать дважды. Девятаев убедил группу отказаться от водного варианта побега в пользу воздушного.

Ситуация была сложная. Помимо собственно военнопленных, в лагере были и уголовники, отношения с которыми у Девятаева и его товарищей складывались плохие. Были и пленные, сотрудничавшие с лагерным начальством. Одного из потенциально опасных соседей - помощника бригадира - удалось убрать, инсценировав кражу, после чего его место занял один из "заговорщиков", Владимир Немченко. Это сыграло важную роль в дальнейших событиях.

Девятаев и Кривоногов попробовали сагитировать бежать с ними лояльно относящегося к заключенным немецкого солдата-зенитчика. На дворе был 45-й год, к чему дело идёт, всем было ясно, так что такая попытка вполне имела смысл. Тот отказался принять участие в побеге, однако и не выдал никого.

Во время работы Девятаев изучал приборную доску немецких самолетов "Хейнкель-111" по обломкам с местной свалки... Но заключённые от тяжёлого труда и недостатка пищи слабели с каждым днём, ухудшение здоровья единственного лётчика заставило ускорить подготовку.

8 февраля настало время претворить в жизнь всё задуманное. Все заговорщики были назначены на совместную работу благодаря новому помощнику бригадира - Немченко. Кривоногов по сигналу Девятаева убил конвоира, после чего беглецы проникли в кабину давно намеченного "хейнкеля-111", почему-то всё время стоявшего "на отшибе". Выяснилось, что с самолёта были сняты аккумуляторы. Их пришлось найти и доставить к "хейнкелю" (побег был осуществлён в обеденное время, так что аэродром был относительно свободен).

Лишь с большим трудом удалось поднять самолёт в воздух. Триммеры руля высоты стояли в "посадочном" положении, так что штурвал управления пришлось добирать физическим усилием. Уже после взлёта Девятаев смог понять, как управлять рулём высоты.

Сразу же поднялась тревога: следом за "хейнкелем" беглецов вылетел истребитель заслуженного аса Гюнтера Хобома. Но, так как он не знал курса Девятаева, то наткнуться на него он мог только случайно, поэтому погоня успеха не имела. Кроме того, всем самолётам в окрестностях было приказано перехватить и сбить одинокий "хейнкель", Но такая ориентировка была слишком неопределённой, да и великоват был риск завалить ни в чём не повинный случайный бомбардировщик.

Беглый самолёт был обнаружен полковником "Люфтваффе", заслуженным асом Вальтером Далем. Но он в это время возвращался на базу, топливо у него заканчивалось, да и боеприпасов почти не оставалось. Он выпустил вслед "хейнкелю" остатки боекомплекта - и не попал.

Выйдя за линию фронта, в ходе пересечения которой самолёт был повреждён огнём советской зенитной артиллерии, беглецы совершили посадку в расположении советских войск.

Советские специалисты изучили угнанный самолёт - и вот тут стало ясно, почему немцы так упорно за ним гнались.

Это был вовсе не обычный бомбардировщик! Это оказался особый "борт" - с кучей секретных приборов, отслеживавших запуски ракет "Фау-1" и "Фау-2". Просто царский подарок для советских ракетчиков! А вот для немецких - наоборот: программа по совершенствованию ракет "Фау" существенно замедлилась, Девятаев стал очередным "личным врагом Гитлера".

Координаты ракетных установок были переданы руководству 61-й армии. Выяснилось, что прежде авиационные удары наносились не туда: испытательные площадки были хорошо замаскированы, и бомбардировкам авиации союзников подвергались специально построенные немцами фальшивые аэродром и постройки.

Из десяти человек, выбравшихся из плена, семеро, не бывшие офицерами, после довольно беглой проверки и лечения уже в марте попали в действующую армию. Даже Немченко, лишившийся глаза, уговорил взять его санитаром. Они все были зачислены в одну часть, которой не очень повезло в конце войны. Только один из этих семерых дожил до победы.

Офицеры же - Девятаев, Кривоногов и Емец - в действующую армию попасть не успели. То есть с побегом из плена война для них закончилась.

С Михаилом Девятаевым очень хотел пообщаться глава советской ракетной программы - Сергей Королёв: они вместе работали в Пенемюнде в сентябре 45-го. Квалифицированный взгляд лётчика, длительное время присутствовавшего на полигоне, многое для него прояснил. Многие находки там были сделаны именно благодаря Девятаеву.

После войны Михаил Девятаев вернулся в родную Казань, работал в речном порту, сначала грузчиком, потом прошёл обучение, стал капитаном-механиком речных судов.

В 1957 году году получил звание Героя Советского Союза. Формально - за героический побег, неофициально - за вклад в ракетную программу. Впрочем, все остальные участники легендарного побега тогда же получили ордена, в том числе посмертно.

Девятаев стал испытателем "ракеты", первого советского корабля на подводных крыльях, а позже водил "метеоры" до конца трудовой деятельности. Написал две книги

Показать больше

8 мс. назад

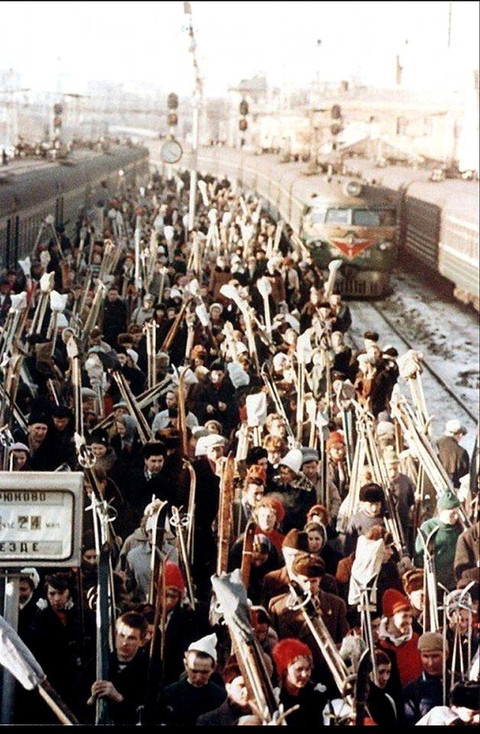

Зима 1963 года, Москва, Ленинградский вокзал. Время, когда в выходные дни были организованы т.н. поезда здоровья. Фото Льва Бородулина.

8 мс. назад

Канье Уэст назвал свои вчерашние скандальные публикации в соцсетях «социальным экспериментом», утверждая, что достиг своей цели, не потеряв ни аккаунта, ни своего состояния.

Он также заявил о желании возобновить дружбу с Гошей Рубчинским и вновь посетить Россию. Эти заявления вызвали недоумение у публики.

Он также заявил о желании возобновить дружбу с Гошей Рубчинским и вновь посетить Россию. Эти заявления вызвали недоумение у публики.

Показать больше

8 мс. назад

Благодаря невероятной популярности своего хита "Сигма Боя", юные исполнительницы Света (11 лет) и Маша (12 лет) уже заработали более 17 миллионов рублей.

Эта сумма — результат десятков миллионов прослушиваний на Spotify и российских стриминговых платформах, и она продолжает расти благодаря доходам от концертов (стоимость одного выступления — 1 миллион рублей) и рекламных контрактов.

Успех шуточной песни превратил двух девочек в миллионеров, что делает их историю поистине уникальной.

Эта сумма — результат десятков миллионов прослушиваний на Spotify и российских стриминговых платформах, и она продолжает расти благодаря доходам от концертов (стоимость одного выступления — 1 миллион рублей) и рекламных контрактов.

Успех шуточной песни превратил двух девочек в миллионеров, что делает их историю поистине уникальной.

Показать больше

При финансовой поддержке

Memes Admin

4 мс. назад