Брак испанской инфанты Марии и Людовика XIV заключен в июне 1660 года. Союз был одним из условий Пиренейского мира между Францией и Испанией.

Нравы и воспитание молодых наследников разительно отличались. Целомудренная и скромная Мария Терезия была в ужасе от свободных нравов французского двора. Откровенные наряды, разврат и распущенное поведение придворных и короля стали настоящим шоком для чопорной испанки. Но благодаря католическому воспитанию, королева воспринимала все со смирением и сдержанностью.

Двор не принял Марию Терезию. Слишком покорная, слишком скромная, слишком сдержанная со смешными строгими нарядами, любящая пить горячий шоколад и… совсем не француженка.

Несмотря на отсутствие страстных чувств, в браке Мария Терезия родила Людовику шестерых детей. В отцовстве которых король даже не сомневался. Материнство не принесло королеве ожидаемого утешения, так как пятеро детей супругов умерло. Одна из причин детской смертности была в том, что инфанта приходилось двоюродной сестрой Людовику, причём с обеих сторон. В те времена такое кровосмешение не считалось чем-то противоестественным.

Любвеобильный король и после брака не потерял интерес к слабому полу. Он даже не скрывал свои отношения на стороне. Напротив, мог взять в поездку двух фавориток и усадить их в карету к королеве. Ночевали любовницы прямо в покоях короля. Причем на кровати спала Мария Терезия, а на полу король предавался любовным утехам. Это поведение унижало королеву, но она смиренно молчала, что вызывало еще большие насмешки у всего двора.

От холодности и безразличия супруга Мария Терезия нашла утешение в азартных играх. В карты королева проигрывала большие суммы. Ещё одним увлечением был паж-мавр, которого подарил ее высочеству посол одной из африканских стран.

По слухам придворных, один из умерших детей королевы родился с чёрной кожей. Сразу после рождения необычной принцессы, лекарь объявил о её смерти:"...Выйдите все, ребенок...он...она не выжила". Дворец погрузился в траур по почившей. Но Людовик переживал не о смерти малышки, а о задетом самолюбии.

Придворные лекари пытались найти объяснение рождению у светлых родителей темнокожей девочки и успокоить короля: Мария Терезия ест очень много испанского шоколада, кожа малышей темнеет после судорог, в пращурах королевы были мавры. Но ни одна из версий не убедила Людовика. Зато молодой паж-мавр бесследно пропал из покоев королевы.

Историк Андре Кастело и герцог Сен-Симон утверждали, что темнокожая принцесса не умерла во время родов. Девочка выжила и была передана на воспитание в монастырь Морэ-сюр-Луан. В истории она упоминается как "мавританка из Морэ". Нельзя утверждать точно, тот ли это ребёнок. Но в октябре 1695 года девушка получила пожизненное содержание от короля. Если мавританка не имела отношения к королю, то почему содержание было назначено только ей, а не всем воспитанницам монастыря?

«Она была на редкость смуглая и к тому же походила на него (Людовика). Когда король отправил ее в монастырь, он сделал ей подарок, назначив содержание в двадцать тысяч экю. Бытовало мнение, будто она его дочь, что вызывало у нее чувство гордости...» - герцог Сен-Симон.

Девочку назвали Луиза Мария Тереза. В монастыре её часто навещала сама королева, дети и внуки Людовика XIV.

«К ней относились с куда большим вниманием, нежели к любой известной, выдающейся личности, и она гордилась тем, что к ней проявляют столько заботы, равно как и тайной, что окружала ее; хотя жила она скромно, чувствовалось, что за нею стоят могущественные покровители» - герцог Сен-Симон.

Нравы и воспитание молодых наследников разительно отличались. Целомудренная и скромная Мария Терезия была в ужасе от свободных нравов французского двора. Откровенные наряды, разврат и распущенное поведение придворных и короля стали настоящим шоком для чопорной испанки. Но благодаря католическому воспитанию, королева воспринимала все со смирением и сдержанностью.

Двор не принял Марию Терезию. Слишком покорная, слишком скромная, слишком сдержанная со смешными строгими нарядами, любящая пить горячий шоколад и… совсем не француженка.

Несмотря на отсутствие страстных чувств, в браке Мария Терезия родила Людовику шестерых детей. В отцовстве которых король даже не сомневался. Материнство не принесло королеве ожидаемого утешения, так как пятеро детей супругов умерло. Одна из причин детской смертности была в том, что инфанта приходилось двоюродной сестрой Людовику, причём с обеих сторон. В те времена такое кровосмешение не считалось чем-то противоестественным.

Любвеобильный король и после брака не потерял интерес к слабому полу. Он даже не скрывал свои отношения на стороне. Напротив, мог взять в поездку двух фавориток и усадить их в карету к королеве. Ночевали любовницы прямо в покоях короля. Причем на кровати спала Мария Терезия, а на полу король предавался любовным утехам. Это поведение унижало королеву, но она смиренно молчала, что вызывало еще большие насмешки у всего двора.

От холодности и безразличия супруга Мария Терезия нашла утешение в азартных играх. В карты королева проигрывала большие суммы. Ещё одним увлечением был паж-мавр, которого подарил ее высочеству посол одной из африканских стран.

По слухам придворных, один из умерших детей королевы родился с чёрной кожей. Сразу после рождения необычной принцессы, лекарь объявил о её смерти:"...Выйдите все, ребенок...он...она не выжила". Дворец погрузился в траур по почившей. Но Людовик переживал не о смерти малышки, а о задетом самолюбии.

Придворные лекари пытались найти объяснение рождению у светлых родителей темнокожей девочки и успокоить короля: Мария Терезия ест очень много испанского шоколада, кожа малышей темнеет после судорог, в пращурах королевы были мавры. Но ни одна из версий не убедила Людовика. Зато молодой паж-мавр бесследно пропал из покоев королевы.

Историк Андре Кастело и герцог Сен-Симон утверждали, что темнокожая принцесса не умерла во время родов. Девочка выжила и была передана на воспитание в монастырь Морэ-сюр-Луан. В истории она упоминается как "мавританка из Морэ". Нельзя утверждать точно, тот ли это ребёнок. Но в октябре 1695 года девушка получила пожизненное содержание от короля. Если мавританка не имела отношения к королю, то почему содержание было назначено только ей, а не всем воспитанницам монастыря?

«Она была на редкость смуглая и к тому же походила на него (Людовика). Когда король отправил ее в монастырь, он сделал ей подарок, назначив содержание в двадцать тысяч экю. Бытовало мнение, будто она его дочь, что вызывало у нее чувство гордости...» - герцог Сен-Симон.

Девочку назвали Луиза Мария Тереза. В монастыре её часто навещала сама королева, дети и внуки Людовика XIV.

«К ней относились с куда большим вниманием, нежели к любой известной, выдающейся личности, и она гордилась тем, что к ней проявляют столько заботы, равно как и тайной, что окружала ее; хотя жила она скромно, чувствовалось, что за нею стоят могущественные покровители» - герцог Сен-Симон.

Показать больше

9 мс. назад

9 мс. назад

Император Александр II на смертном одре через два дня после рокового покушения. Санкт-Петербург, 1881 г.

Автор фото : Сергей Левицкий.

Автор фото : Сергей Левицкий.

9 мс. назад

Элизабет Джейн Кокрейн, которую в семье нежно прозвали Пинк, с детства грезила о лаврах писательницы. Она родилась в 1864 году в маленьком городке в Пенсильвании, в семье бывшего судьи. У нее было 12 братьев и сестер, и она была младшей. Ее отец умер, когда Элизабет было всего 6 лет, и для семьи настали тяжелые времена. Мать вышла замуж второй раз, но вынуждена была развестись, так как муж нередко поднимал на нее руку.

Элизабет бросила школу, хотя всерьез собиралась стать учительницей, но денег на ее учебу не хватало, а для женщины образование не считалось большой ценностью — гораздо важнее было, чтобы она умела вести хозяйство.

К тому времени, когда Элизабет нашла свою первую работу, семейство перебралось в Питсбург. Элизабет было 18 лет, когда однажды, купив как-то газету «The Pittsburgh Dispatch», она наткнулась на статью о работающих женщинах — тех, кто зарабатывают деньги, а не только следят за домом. В статье говорилось, что это «уродство», что призвание настоящей женщины — вести хозяйство и воспитывать детей. Возмущенная заметкой, Элизабет написала в редакцию страстный ответ. Он так впечатлил главного редактора, что он предложил ей работу репортера за $5 в неделю. Так Элизабет взяла себе журналистский псевдоним Нелли Блай.

Женщины нередко писали в газеты, но обычно их материалы касались кулинарии, садоводства и моды. Но Нелли хотелось большего. Она публиковала заметки о потогонной системе завода в Питсбурге, где работали женщины. Позже она полгода прожила в Мексике, описывая жизнь в мексиканских трущобах и критикуя местное правительство. Но редактор продолжал настаивать, чтобы она занялась текстами, более подходящими ее полу. В конце концов Нелли пришлось покинуть газету и искать лучшей жизни вдали от Питсбурга.

Без гроша за душой, но с твердым намерением продолжать журналистскую карьеру Нелли стала искать работу в Нью-Йорке. Наконец, удача обернулась ей в лице Джозефа Пулитцера — того самого, в честь которого была названа знаменитая журналистская премия. Так Нелли Блай попала в «New York World». Первый же проект, который ей предложили, зажег ее глаза. Редактор хотел, чтобы она притворилась сумасшедшей и под прикрытием проникла в женский сумасшедший дом на озере Блэкуэлл. Об этом заведении ходили дурные слухи, и Нелли должна была выяснить, что же там происходит.

Нелли вспоминает: «Что за непростая задача! Мне предстояло появиться перед толпой людей и убедить их, что я безумна. Я никогда не видела прежде сумасшедших, у меня не было ни малейшего представления, как я должна была себя вести».

Но перед тем как познакомиться с врачами, она тщательно подготовилась к этой встрече: «Я подошла к зеркалу и взглянула на собственное лицо. Я вспоминала все, что читала о том, как ведут себя сумасшедшие. Вспомнила, что все они пучат глаза, так что я широко раскрыла собственные и уставилась немигающим взглядом на свое отражение. Уверяю вас, даже мне собственный взгляд показался жутковатым, особенно если увидеть его поздно ночью».

Артистизм Нелли убедил трех врачей в том, что она, безусловно, безумна и к тому же страдает амнезией, так как на приеме Нелли все время повторяла: «Я не помню, я не помню». Так Нелли отправилась на остров Блэкуэлл — в темное и мрачное место.

То, что Нелли увидела там, повергло ее в шок и ужас. Пациентов кормили жидкой кашей, испорченной говядиной, засохшим хлебом и поили грязной водой. Пациенты, которые считались опасными, были привязаны друг к другу веревками. Едва прикрытые от холода, больные целыми днями сидели на жестких скамьях. Повсюду бегали крысы, валялись пищевые отходы. Пациентов не мыли — им на головы просто выливали ледяную воду. Сестры кричали и били больных, которые не в состоянии были дать сдачи.

Самое интересное, что обнаружила Блай, было то, что многие пациенты были вполне в своем уме, а сюда попали по ошибке. «Что, кроме пыток, может спровоцировать безумие быстрее лечения? Есть женщины, которых отправили сюда на излечение. Опытные врачи, осуждающие меня за мои действия, могли взять совершенно здоровую женщину, запереть ее, заставить сидеть с 6 утра до 8 вечера на скамьях с прямыми спинками, запретить ей говорить и двигаться, не позволять ей читать и не позволять ей узнать что-либо о внешнем мире, плохо кормить ее — просто проверить, как много времени займет, чтобы свести ее с ума. Два таких месяца сломает ее психически и духовно».

Нелли писала: «Мои зубы стучат, мои конечности покрылись гусиной кожей и посинели от холода. Неожиданно мне вылили на голову три ведра ледяной воды — она попала мне в глаза, в уши, в нос и рот».

Выйдя из больницы спустя десять дней, она написала разгромную статью об условиях жизни в доме Блэкуэлл. Именно этот материал принес ей известность и прозвище Леди Сенсация.

Нелли не могла долго сидеть на месте. В 1888 году ей в голову пришла новая авантюра, которую она немедленно предложила главному редактору. Почему бы ей, подумала Нелли, не совершить кругосветное путешествие. И, как герои ее любимых романов, совершить это за 80 дней.

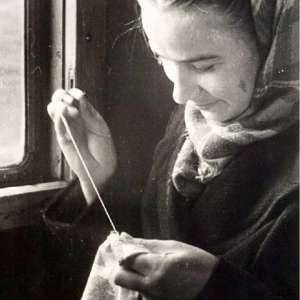

Спустя год, в ноябре 1889 года, Леди Сенсация взошла на борт «Августы Виктории». Из багажа при ней были теплое пальто, несколько смен белья и туалетные принадлежности. Навстречу ей отправилась ее конкурентка Элизабет Бислэнд.

Нелли проехала Англию, Францию (где она, кстати, познакомилась с самим Жюлем Верном!), Италию, Сингапур и Японию. Электрический телеграф позволял Блай отправлять короткие заметки о путешествии со всех уголков мира. Журналистка путешествовала на пароходах и поездах.

Нелли Блай завершила свое путешествие, на 8 дней обогнав Филеаса Фога и Паспарту. Когда она вернулась домой, сам писатель-фантаст написал: «Я нисколько не сомневался в успехе Нелли Блай. Она показала своё упорство. Ура в её честь! Жюль Верн».

У славы была оборотная сторона: Нелли стали повсюду узнавать, и работать под прикрытием она больше не могла. Покинув журналистику, Нелли вышла замуж за миллионера Роберта Симана. Ей был тогда 31 год, Роберту — 73. Родные Симана негативно восприняли этот брак, настаивая, что Блай вышла замуж исключительно из-за денег знаменитого фабриканта.

Они не прожили вместе и десяти лет, когда Роберта сбила карета и он погиб от полученных ран. Блай встала у руля его бизнеса, но из-за обмана работников быстро обанкротилась.

Тогда она поняла, что от судьбы не уйдешь, и вернулась в журналистику. Она писала о суфражистках и правах женщин, вела репортажи с фронта Первой мировой.

Умерла Нелли в 57 лет, от пневмонии. За свою жизнь Нелли Блай показала пример потомкам — настоящее мастерство профессии.

Элизабет бросила школу, хотя всерьез собиралась стать учительницей, но денег на ее учебу не хватало, а для женщины образование не считалось большой ценностью — гораздо важнее было, чтобы она умела вести хозяйство.

К тому времени, когда Элизабет нашла свою первую работу, семейство перебралось в Питсбург. Элизабет было 18 лет, когда однажды, купив как-то газету «The Pittsburgh Dispatch», она наткнулась на статью о работающих женщинах — тех, кто зарабатывают деньги, а не только следят за домом. В статье говорилось, что это «уродство», что призвание настоящей женщины — вести хозяйство и воспитывать детей. Возмущенная заметкой, Элизабет написала в редакцию страстный ответ. Он так впечатлил главного редактора, что он предложил ей работу репортера за $5 в неделю. Так Элизабет взяла себе журналистский псевдоним Нелли Блай.

Женщины нередко писали в газеты, но обычно их материалы касались кулинарии, садоводства и моды. Но Нелли хотелось большего. Она публиковала заметки о потогонной системе завода в Питсбурге, где работали женщины. Позже она полгода прожила в Мексике, описывая жизнь в мексиканских трущобах и критикуя местное правительство. Но редактор продолжал настаивать, чтобы она занялась текстами, более подходящими ее полу. В конце концов Нелли пришлось покинуть газету и искать лучшей жизни вдали от Питсбурга.

Без гроша за душой, но с твердым намерением продолжать журналистскую карьеру Нелли стала искать работу в Нью-Йорке. Наконец, удача обернулась ей в лице Джозефа Пулитцера — того самого, в честь которого была названа знаменитая журналистская премия. Так Нелли Блай попала в «New York World». Первый же проект, который ей предложили, зажег ее глаза. Редактор хотел, чтобы она притворилась сумасшедшей и под прикрытием проникла в женский сумасшедший дом на озере Блэкуэлл. Об этом заведении ходили дурные слухи, и Нелли должна была выяснить, что же там происходит.

Нелли вспоминает: «Что за непростая задача! Мне предстояло появиться перед толпой людей и убедить их, что я безумна. Я никогда не видела прежде сумасшедших, у меня не было ни малейшего представления, как я должна была себя вести».

Но перед тем как познакомиться с врачами, она тщательно подготовилась к этой встрече: «Я подошла к зеркалу и взглянула на собственное лицо. Я вспоминала все, что читала о том, как ведут себя сумасшедшие. Вспомнила, что все они пучат глаза, так что я широко раскрыла собственные и уставилась немигающим взглядом на свое отражение. Уверяю вас, даже мне собственный взгляд показался жутковатым, особенно если увидеть его поздно ночью».

Артистизм Нелли убедил трех врачей в том, что она, безусловно, безумна и к тому же страдает амнезией, так как на приеме Нелли все время повторяла: «Я не помню, я не помню». Так Нелли отправилась на остров Блэкуэлл — в темное и мрачное место.

То, что Нелли увидела там, повергло ее в шок и ужас. Пациентов кормили жидкой кашей, испорченной говядиной, засохшим хлебом и поили грязной водой. Пациенты, которые считались опасными, были привязаны друг к другу веревками. Едва прикрытые от холода, больные целыми днями сидели на жестких скамьях. Повсюду бегали крысы, валялись пищевые отходы. Пациентов не мыли — им на головы просто выливали ледяную воду. Сестры кричали и били больных, которые не в состоянии были дать сдачи.

Самое интересное, что обнаружила Блай, было то, что многие пациенты были вполне в своем уме, а сюда попали по ошибке. «Что, кроме пыток, может спровоцировать безумие быстрее лечения? Есть женщины, которых отправили сюда на излечение. Опытные врачи, осуждающие меня за мои действия, могли взять совершенно здоровую женщину, запереть ее, заставить сидеть с 6 утра до 8 вечера на скамьях с прямыми спинками, запретить ей говорить и двигаться, не позволять ей читать и не позволять ей узнать что-либо о внешнем мире, плохо кормить ее — просто проверить, как много времени займет, чтобы свести ее с ума. Два таких месяца сломает ее психически и духовно».

Нелли писала: «Мои зубы стучат, мои конечности покрылись гусиной кожей и посинели от холода. Неожиданно мне вылили на голову три ведра ледяной воды — она попала мне в глаза, в уши, в нос и рот».

Выйдя из больницы спустя десять дней, она написала разгромную статью об условиях жизни в доме Блэкуэлл. Именно этот материал принес ей известность и прозвище Леди Сенсация.

Нелли не могла долго сидеть на месте. В 1888 году ей в голову пришла новая авантюра, которую она немедленно предложила главному редактору. Почему бы ей, подумала Нелли, не совершить кругосветное путешествие. И, как герои ее любимых романов, совершить это за 80 дней.

Спустя год, в ноябре 1889 года, Леди Сенсация взошла на борт «Августы Виктории». Из багажа при ней были теплое пальто, несколько смен белья и туалетные принадлежности. Навстречу ей отправилась ее конкурентка Элизабет Бислэнд.

Нелли проехала Англию, Францию (где она, кстати, познакомилась с самим Жюлем Верном!), Италию, Сингапур и Японию. Электрический телеграф позволял Блай отправлять короткие заметки о путешествии со всех уголков мира. Журналистка путешествовала на пароходах и поездах.

Нелли Блай завершила свое путешествие, на 8 дней обогнав Филеаса Фога и Паспарту. Когда она вернулась домой, сам писатель-фантаст написал: «Я нисколько не сомневался в успехе Нелли Блай. Она показала своё упорство. Ура в её честь! Жюль Верн».

У славы была оборотная сторона: Нелли стали повсюду узнавать, и работать под прикрытием она больше не могла. Покинув журналистику, Нелли вышла замуж за миллионера Роберта Симана. Ей был тогда 31 год, Роберту — 73. Родные Симана негативно восприняли этот брак, настаивая, что Блай вышла замуж исключительно из-за денег знаменитого фабриканта.

Они не прожили вместе и десяти лет, когда Роберта сбила карета и он погиб от полученных ран. Блай встала у руля его бизнеса, но из-за обмана работников быстро обанкротилась.

Тогда она поняла, что от судьбы не уйдешь, и вернулась в журналистику. Она писала о суфражистках и правах женщин, вела репортажи с фронта Первой мировой.

Умерла Нелли в 57 лет, от пневмонии. За свою жизнь Нелли Блай показала пример потомкам — настоящее мастерство профессии.

Показать больше

9 мс. назад

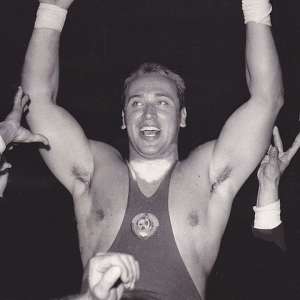

Юрий Петрович Власов родился в 1935 году в семье дипломата и разведчика Петра Власова. В начале войны Петр Парфенович уехал на службу в Китай, а Юра и его мама остались в Западной Сибири. Семья голодала, и мальчик к 8 годам облысел из-за постоянного недоедания. Правда, потом, когда с питанием все наладилось, волосы мальчика стали расти уже нормально.

К 15 годам Юрий весил 90 кг, но этот вес он набрал благодаря специальным тренировкам, так как рост парня к тому времени уже был 185 см. Он обожал спорт, катался на лыжах, коньках, плавал. Юра поступил в Саратовское военное училище, где стал усиленно заниматься спортом, даже просыпался раньше других на 30 минут, чтобы это время посвятить зарядке.

В течение 4 лет каждый день Юрий тренировался, и потому укрепил здоровье, и стал предельно выносливым. Правда, не любил поднятие штанги и гирь, говоря, что это «балаганное зрелище», и нет ничего хорошего в раскормленных телесах. И это при том, что потом Юрий Власов благодаря штанге получит известность самого сильного человека на планете.

Штангой Юрий стал заниматься в 1955 году. На это его сподвиг рекорд Пола Андерсона, который приезжал в Москву на соревнования и выжал 182.5 кг (142.5 в рывке, и 193 в толчке – в сумме 518.5 кг). И вскоре Власов побил этот рекорд. Юрий взял бронзу на Чемпионате СССР в 1958 году – тогда он суммарно показал 470 кг, а через год уже стал чемпионом мира и так ежегодно, вплоть до 1964-го. В 1960-м он показал мировой рекорд – 537 кг.

В 1964-м игры проходили в Токио – тогда все думали, что Власов снова подтвердить свои достижения. Но его соперник, спортсмен сборной СССР Леонид Жаботинский опередил Власова на 2.5 кг. Это было для Юрия настоящей трагедией.

Оказалось, что Юрий, который дополнительно стал еще и писать книги, очень сильно себя нагружал. Он ежедневно тренировался, а потом, почти до рассвета писал, и спал всего по 2-3 часа в сутки. В итоге организм надорвался... и Олимпиада была проиграна. После этого Юрий Власов покинул большой спорт.

Он вплотную занялся литературной деятельностью, писал рассказы, и в 1964 году вышел первый сборник Власова – «Себя преодолеть». Юрий увлекался чтением с самого детства – его мама работала в библиотеке, и сын часто проводил там свободное время. Юрий Власов – по сути, нетипичный тяжелоатлет с интеллигентной внешностью и очень развитым умом. Таких мало среди спортсменов.

После поражения у Юрия Власова начались проблемы со здоровьем: бессонница вследствие недосыпа, постоянные простуды, проблемы с иммунной системой и еще серьезная травма на позвоночнике, что получил спортсмен еще в 1957-м. Все это сильно подорвало самочувствие бывшего тяжелоатлета.

И к 1970-му году некогда самый сильный человек планеты сильно сдал, а ему ведь было всего 35. Он мучился одышкой, худел, мучили боли в суставах, мышцы стали дряблыми. Постоянно держалась повышенная температура тела и стала беспокоить печень. Врачи не давали хороших прогнозов.

Юрий же решил бороться за свое здоровье и за жизнь. Путь к восстановлению занял 15 лет. Что он делал – подробно описано в книге Власова «Стечение сложных обстоятельств». Однажды бывший спортсмен понял, что причины недуга – в его психологическом состоянии.

Юрий не сдавался, потихоньку возвращая свое здоровье: занимался гимнастикой, развивал силу воли и верил в свое выздоровление, разработал питание, следил за режимом дня. И постепенно его недуги прошли. В итоге он стал еще выносливее, чем был в молодости. А в 70 лет он лежа выжал штангу в 185 кг.

1961 год. Чемпионат мира в Вене. К Власову подошел худенький подросток и спросил, как добиться успеха. У Власова времени было в обрез, но все же он разъяснил мальчику, что нужно делать. Этот подросток был Арнольдом Шварценеггером, а Власов стал для него примером для подражания на всю жизнь.

Арнольд мечтал снова встретиться с русским спортсменом, показать, чего он добился. И когда проходили съемки «Красной жары», в 1988 году, Шварценеггер попросил найти Юрия Власова. И тот приехал – об этой встрече актер вспоминает до сих пор:

«Юрий Власов учил всех нас, что «невозможно» — это просто слово. Этот человек был не просто великим атлетом — он был великим мыслителем. Он говорил о поэзии и политике, как профессор, и прочел книг больше, чем носил тяжестей. Он был одним из самых сильных людей в мире и верил, что настоящая сила исходит от слов. Мне повезло знать его, и я буду очень скучать по нему»

13 февраля 2021 года Юрий Петрович скоропостижно скончался в Москве на 86-м году жизни. Причиной смерти мог стать тромб

К 15 годам Юрий весил 90 кг, но этот вес он набрал благодаря специальным тренировкам, так как рост парня к тому времени уже был 185 см. Он обожал спорт, катался на лыжах, коньках, плавал. Юра поступил в Саратовское военное училище, где стал усиленно заниматься спортом, даже просыпался раньше других на 30 минут, чтобы это время посвятить зарядке.

В течение 4 лет каждый день Юрий тренировался, и потому укрепил здоровье, и стал предельно выносливым. Правда, не любил поднятие штанги и гирь, говоря, что это «балаганное зрелище», и нет ничего хорошего в раскормленных телесах. И это при том, что потом Юрий Власов благодаря штанге получит известность самого сильного человека на планете.

Штангой Юрий стал заниматься в 1955 году. На это его сподвиг рекорд Пола Андерсона, который приезжал в Москву на соревнования и выжал 182.5 кг (142.5 в рывке, и 193 в толчке – в сумме 518.5 кг). И вскоре Власов побил этот рекорд. Юрий взял бронзу на Чемпионате СССР в 1958 году – тогда он суммарно показал 470 кг, а через год уже стал чемпионом мира и так ежегодно, вплоть до 1964-го. В 1960-м он показал мировой рекорд – 537 кг.

В 1964-м игры проходили в Токио – тогда все думали, что Власов снова подтвердить свои достижения. Но его соперник, спортсмен сборной СССР Леонид Жаботинский опередил Власова на 2.5 кг. Это было для Юрия настоящей трагедией.

Оказалось, что Юрий, который дополнительно стал еще и писать книги, очень сильно себя нагружал. Он ежедневно тренировался, а потом, почти до рассвета писал, и спал всего по 2-3 часа в сутки. В итоге организм надорвался... и Олимпиада была проиграна. После этого Юрий Власов покинул большой спорт.

Он вплотную занялся литературной деятельностью, писал рассказы, и в 1964 году вышел первый сборник Власова – «Себя преодолеть». Юрий увлекался чтением с самого детства – его мама работала в библиотеке, и сын часто проводил там свободное время. Юрий Власов – по сути, нетипичный тяжелоатлет с интеллигентной внешностью и очень развитым умом. Таких мало среди спортсменов.

После поражения у Юрия Власова начались проблемы со здоровьем: бессонница вследствие недосыпа, постоянные простуды, проблемы с иммунной системой и еще серьезная травма на позвоночнике, что получил спортсмен еще в 1957-м. Все это сильно подорвало самочувствие бывшего тяжелоатлета.

И к 1970-му году некогда самый сильный человек планеты сильно сдал, а ему ведь было всего 35. Он мучился одышкой, худел, мучили боли в суставах, мышцы стали дряблыми. Постоянно держалась повышенная температура тела и стала беспокоить печень. Врачи не давали хороших прогнозов.

Юрий же решил бороться за свое здоровье и за жизнь. Путь к восстановлению занял 15 лет. Что он делал – подробно описано в книге Власова «Стечение сложных обстоятельств». Однажды бывший спортсмен понял, что причины недуга – в его психологическом состоянии.

Юрий не сдавался, потихоньку возвращая свое здоровье: занимался гимнастикой, развивал силу воли и верил в свое выздоровление, разработал питание, следил за режимом дня. И постепенно его недуги прошли. В итоге он стал еще выносливее, чем был в молодости. А в 70 лет он лежа выжал штангу в 185 кг.

1961 год. Чемпионат мира в Вене. К Власову подошел худенький подросток и спросил, как добиться успеха. У Власова времени было в обрез, но все же он разъяснил мальчику, что нужно делать. Этот подросток был Арнольдом Шварценеггером, а Власов стал для него примером для подражания на всю жизнь.

Арнольд мечтал снова встретиться с русским спортсменом, показать, чего он добился. И когда проходили съемки «Красной жары», в 1988 году, Шварценеггер попросил найти Юрия Власова. И тот приехал – об этой встрече актер вспоминает до сих пор:

«Юрий Власов учил всех нас, что «невозможно» — это просто слово. Этот человек был не просто великим атлетом — он был великим мыслителем. Он говорил о поэзии и политике, как профессор, и прочел книг больше, чем носил тяжестей. Он был одним из самых сильных людей в мире и верил, что настоящая сила исходит от слов. Мне повезло знать его, и я буду очень скучать по нему»

13 февраля 2021 года Юрий Петрович скоропостижно скончался в Москве на 86-м году жизни. Причиной смерти мог стать тромб

Показать больше

9 мс. назад

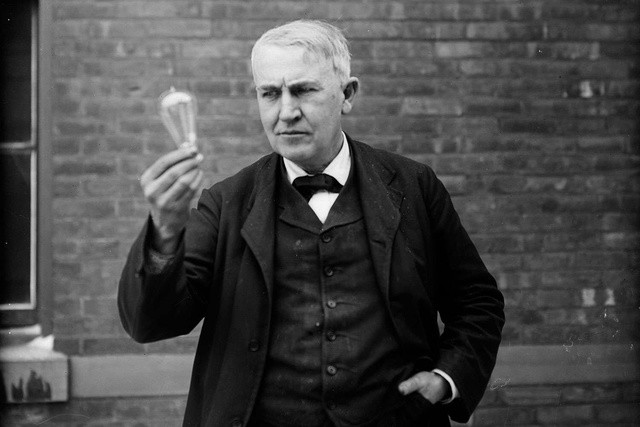

11 февраля 1847 года в Огайо, в семье выходца из Канады родился американский инженер, изобретатель и предприниматель Томас Алва Эдисон .

Создатель фонографа; усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру, разработал один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания. Получил в США 1093 патента и около 3 тысяч — в других странах мира.

Член Национальной академии наук США (1927), иностранный почётный член Академии наук СССР (1930).

Эдисон отличался удивительной целеустремлённостью и работоспособностью. Когда он вёл поиски подходящего материала для нити накаливания электрической лампы, он перебрал около 6 тысяч образцов материалов, пока не остановился на карбонизированном бамбуке. Проверяя характеристики угольной цепи лампы, он провёл в лаборатории около 45 часов без отдыха. Вплоть до самого преклонного возраста он работал по 16—19 часов в сутки.

Никола Тесла так отзывался о своём коллеге:

«Если бы Эдисону понадобилось найти иголку в стоге сена, он не стал бы терять времени на то, чтобы определить наиболее вероятное место её нахождения. Он немедленно с лихорадочным прилежанием пчелы начал бы осматривать соломинку за соломинкой, пока не нашёл бы предмета своих поисков. Его методы крайне неэффективны: он может затратить огромное количество времени и энергии и не достигнуть ничего, если только ему не поможет счастливая случайность. Вначале я с печалью наблюдал за его деятельностью, понимая, что небольшие теоретические знания и вычисления сэкономили бы ему тридцать процентов труда. Но он питал неподдельное презрение к книжному образованию и математическим знаниям, доверяясь всецело своему чутью изобретателя и здравому смыслу ».

Создатель фонографа; усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру, разработал один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания. Получил в США 1093 патента и около 3 тысяч — в других странах мира.

Член Национальной академии наук США (1927), иностранный почётный член Академии наук СССР (1930).

Эдисон отличался удивительной целеустремлённостью и работоспособностью. Когда он вёл поиски подходящего материала для нити накаливания электрической лампы, он перебрал около 6 тысяч образцов материалов, пока не остановился на карбонизированном бамбуке. Проверяя характеристики угольной цепи лампы, он провёл в лаборатории около 45 часов без отдыха. Вплоть до самого преклонного возраста он работал по 16—19 часов в сутки.

Никола Тесла так отзывался о своём коллеге:

«Если бы Эдисону понадобилось найти иголку в стоге сена, он не стал бы терять времени на то, чтобы определить наиболее вероятное место её нахождения. Он немедленно с лихорадочным прилежанием пчелы начал бы осматривать соломинку за соломинкой, пока не нашёл бы предмета своих поисков. Его методы крайне неэффективны: он может затратить огромное количество времени и энергии и не достигнуть ничего, если только ему не поможет счастливая случайность. Вначале я с печалью наблюдал за его деятельностью, понимая, что небольшие теоретические знания и вычисления сэкономили бы ему тридцать процентов труда. Но он питал неподдельное презрение к книжному образованию и математическим знаниям, доверяясь всецело своему чутью изобретателя и здравому смыслу ».

Показать больше

9 мс. назад

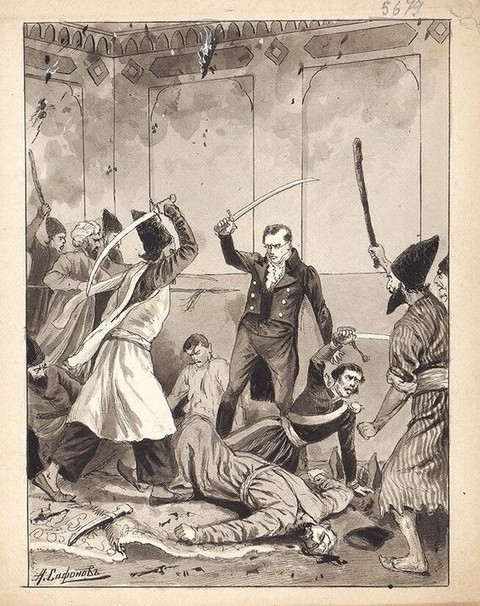

30 января ( 11 февраля )1829 года разъярённая толпа персидских фанатиков-исламистов ворвалась в здание русского посольства в Тегеране, персонал которого, несмотря на многократное превосходство в количестве нападавших, принял страшный бой. Во время этой резни, не побоюсь такого слова, погиб выдающийся поэт и драматург, служивший российским послом,Александр Грибоедов.

За первую четверть 19 века между Российской империей и Персией произошли две войны, обе завершившиеся серьёзной неудачей для персов. По итогам войны 1804-1813 годов персы вынуждены были признать вхождение в состав России территорий нынешних Грузии, Абхазии и части Азербайджана. Кроме того, российский военный флот получил право базироваться в Каспийском море.

Это поражение сильно подорвало традиционно сильные позиции Персии в Закавказье. Полтора десятилетия персы готовили реванш и выжидали удачный момент для ответного удара. После вступления на престол Николая I, резко ухудшились отношений с Османской империей. Турки разорвали все договорённости с Россией, выдворили её подданных за пределы своего государства и закрыли черноморские проливы для российских судов. Тогда-то персы и посчитали, что наступил наиболее удачный момент для начала войны. Император Николай осознавал, что положение тяжёлое и Россия, вероятно, не сможет надёжно прикрыть южный рубеж при вторжении крупной персидской армии. Он был настроен решить вопрос миром и даже уступить часть территории нынешнего Азербайджана в обмен на гарантированный нейтралитет. Но персы верили в свою победу и от дипломатического урегулирования отказались. Но ситуация сложилась для них не лучшим образом: вместо возврата былого влияния Персия потеряла и то, что имела. Россия получила Восточную Армению, а также подтверждение отказа от претензий на те земли, которые были получены ранее. Помимо этого персы выплачивали достаточно крупную контрибуцию в размере 20 миллионов рублей.

разработке этого мирного договора принимал непосредственное участие новый российский посланник в Персии Александр Грибоедов. Именно он занимался вопросом выплат контрибуции, что придало ему уважения в глазах правительства. Этот подающий огромные надежды литератор ещё в раннем возрасте знал три иностранных языка, а ко времени взросления знал практически все европейские языки. Позднее для работы он выучил ещё несколько восточных. Он окончил словесное и юридическое отделения Московского университета и был одним из образованнейших людей своей эпохи. Так что именно ему было доверены обязательства по доставке мирного договора в Петербург, за что он получил важное назначение. Грибоедов вполне мог оказаться в США, где было вакантно место сотрудника дипломатической миссии, но предпочёл отправиться в Персию, которая была значительно ближе к России. В конце 1828 года он прибыл в Тегеран.

Грибоедов успел побыть послом всего несколько месяцев. Обстановка, в которой ему пришлось работать, была слишком напряженной. Персия тяжело переживала военную неудачу. Ещё недавно влиятельная и могущественная держава ныне лишилась практически всего своего могущества на Кавказе, что сказывалось не только в дипломатической сфере, но и в отношении к русским среди местных жителей.

Персидские власти же всячески старались оттянуть момент выплат контрибуций, а также не хотели выдавать захваченных в плен грузин и армян. Большая часть из них к тому времени уже насильно стали евнухами и служили при персидском шахе. Однако сами пленные больше всего хотели вернуться домой, одним из них был армянин Мирза Якуб, который, став евнухом, заведовал шахской казной и знал многие скрытые вещи как о финансовом состоянии Персии, так и о личной жизни тегеранской власти. Так что отпустить его было бы чрезвычайно глупо со стороны персидского правительства. Грибоедов отказался выдавать пришедшего в посольство Якуба, несмотря на все ухищрения. Для шаха это стало унижением. Последней каплей стал побег женщины из его же гарема.

Считается, что главным вдохновителем резни был великий визирь Аллаяр-хан, чьи люди начали планомерную пропаганду против русских. Утверждалось, что сотрудники российского посольства якобы высмеивали персидские традиции гаремов и евнухов и будто бы издевались над ними.

Грибоедова предупреждали, что готовится нападение, но он был уверен, что местные жители не посмеют наброситься на дипломатическое представительство другой страны, поэтому отказался покидать здание.

И вот многотысячная толпа, разгорячённая очередными призывами покарать неверных, принёсших столько зла на персидскую землю, ворвалась в здание посольства. Его охраняли 35 казаков, которые вступили в неравный бой. Однако число нападавших было столь велико, что их практически сразу же смяли.

На самом деле персы нападали на посольство два раза. В первый они закололи укрывавшегося там Якуба и увели с собой сбежавшую из гарема женщину (имя ее так и осталось неизвестным). Во второй же раз нападавшие пришли, чтобы уничтожить российских дипломатов.

Обстоятельства гибели Грибоедова так и остались невыясненными по сей день. По одной версии, его убили в схватке у дверей, где он сражался вместе с казаками. По другой, он закрылся в своём кабинете и долго отстреливался из ружей. Нападавшие так и не смогли подобраться к нему через дверь, тогда они проломили крышу и ворвались в комнату через дыру в потолке. Погибших буквально растерзали, Грибоедова опознали только по шраму на руке (по другой версии — по его длинным ногтям, которые он отращивал по моде того времени).

Расследование гибели Грибоедова осложняет тот факт, что ни одного живого свидетеля расправы не осталось. Единственный выживший сотрудник посольства, секретарь Мальцов, утверждал, что во время нападения один из слуг помог ему спрятаться, завернув в ковёр, поэтому Мальцов не видел, что происходило в здании, и слышал только отдельные крики. Версия эта вызывает большие сомнения, ведь после резни все посольство подверглось почти полному разграблению, в том числе из здания унесли все ковры. Да и как его могли просто взять и не заметить? Сама по себе напрашивается мысль, что Мальцов был как-то связан с нападавшими, отчего остался в живых, но выяснить сейчас это, конечно, уже не представляется возможным. Ряд исследователей говорит, что он просто сбежал и спрятался в доме своего близкого знакомого, не пытаясь никаким образом помочь умиравшим в это время соотечественникам.

Этот же Мальцов позже утверждал, что сам Грибоедов спровоцировал нападение, якобы постоянно насмехаясь даже во время важных переговоров над персами, насмехаясь над ними и в грубой форме заставляя отправить захваченных пленников и пленниц, многие их которых к тому времени уже стали женами персидских богачей, назад на родину. Вскоре эта версия была опровергнута самими участвовавшими в переговорах персами.

Узнав о происшествии, персидский шах велел спрятать тела погибших. Он опасался ответственности за гибель дипломатической миссии и хотел представить ситуацию так, что толпа напала на посольство, но персоналу удалось бежать, поэтому их местонахождение неизвестно. Однако один из советников шаха смог переубедить его, объяснив, что в этом случае Россия заподозрит шаха в сокрытии инцидента и решит, что он был лично причастен к нему. Шах отправил в Петербург своего внука, которому было поручено объяснить, что произошло на самом деле, а также постараться между делом снизить сумму назначенных Персии контрибуций. В качестве подарков для императора он привез в числе прочих легендарный алмаз «Шах».

Император Николай не был настроен воинственно и дал понять, что в случае должным образом принесённых извинений Персия будет прощена. Россия тоже была заинтересована в том, чтобы замять эту неприятную историю. Ведь в условиях осложнения отношений с Турцией императору и правительству не хотелось ещё развязывать новую войну с Персией. Объём контрибуций русский царь, кстати, тоже снизил. Так что в какой-то степени российская сторона согласилась пожертвовать своими дипломатами для поддержания мирного сосуществования. И действительно, между государствами больше не было войн.

Грибоедову на момент смерти было всего 34 года.

За первую четверть 19 века между Российской империей и Персией произошли две войны, обе завершившиеся серьёзной неудачей для персов. По итогам войны 1804-1813 годов персы вынуждены были признать вхождение в состав России территорий нынешних Грузии, Абхазии и части Азербайджана. Кроме того, российский военный флот получил право базироваться в Каспийском море.

Это поражение сильно подорвало традиционно сильные позиции Персии в Закавказье. Полтора десятилетия персы готовили реванш и выжидали удачный момент для ответного удара. После вступления на престол Николая I, резко ухудшились отношений с Османской империей. Турки разорвали все договорённости с Россией, выдворили её подданных за пределы своего государства и закрыли черноморские проливы для российских судов. Тогда-то персы и посчитали, что наступил наиболее удачный момент для начала войны. Император Николай осознавал, что положение тяжёлое и Россия, вероятно, не сможет надёжно прикрыть южный рубеж при вторжении крупной персидской армии. Он был настроен решить вопрос миром и даже уступить часть территории нынешнего Азербайджана в обмен на гарантированный нейтралитет. Но персы верили в свою победу и от дипломатического урегулирования отказались. Но ситуация сложилась для них не лучшим образом: вместо возврата былого влияния Персия потеряла и то, что имела. Россия получила Восточную Армению, а также подтверждение отказа от претензий на те земли, которые были получены ранее. Помимо этого персы выплачивали достаточно крупную контрибуцию в размере 20 миллионов рублей.

разработке этого мирного договора принимал непосредственное участие новый российский посланник в Персии Александр Грибоедов. Именно он занимался вопросом выплат контрибуции, что придало ему уважения в глазах правительства. Этот подающий огромные надежды литератор ещё в раннем возрасте знал три иностранных языка, а ко времени взросления знал практически все европейские языки. Позднее для работы он выучил ещё несколько восточных. Он окончил словесное и юридическое отделения Московского университета и был одним из образованнейших людей своей эпохи. Так что именно ему было доверены обязательства по доставке мирного договора в Петербург, за что он получил важное назначение. Грибоедов вполне мог оказаться в США, где было вакантно место сотрудника дипломатической миссии, но предпочёл отправиться в Персию, которая была значительно ближе к России. В конце 1828 года он прибыл в Тегеран.

Грибоедов успел побыть послом всего несколько месяцев. Обстановка, в которой ему пришлось работать, была слишком напряженной. Персия тяжело переживала военную неудачу. Ещё недавно влиятельная и могущественная держава ныне лишилась практически всего своего могущества на Кавказе, что сказывалось не только в дипломатической сфере, но и в отношении к русским среди местных жителей.

Персидские власти же всячески старались оттянуть момент выплат контрибуций, а также не хотели выдавать захваченных в плен грузин и армян. Большая часть из них к тому времени уже насильно стали евнухами и служили при персидском шахе. Однако сами пленные больше всего хотели вернуться домой, одним из них был армянин Мирза Якуб, который, став евнухом, заведовал шахской казной и знал многие скрытые вещи как о финансовом состоянии Персии, так и о личной жизни тегеранской власти. Так что отпустить его было бы чрезвычайно глупо со стороны персидского правительства. Грибоедов отказался выдавать пришедшего в посольство Якуба, несмотря на все ухищрения. Для шаха это стало унижением. Последней каплей стал побег женщины из его же гарема.

Считается, что главным вдохновителем резни был великий визирь Аллаяр-хан, чьи люди начали планомерную пропаганду против русских. Утверждалось, что сотрудники российского посольства якобы высмеивали персидские традиции гаремов и евнухов и будто бы издевались над ними.

Грибоедова предупреждали, что готовится нападение, но он был уверен, что местные жители не посмеют наброситься на дипломатическое представительство другой страны, поэтому отказался покидать здание.

И вот многотысячная толпа, разгорячённая очередными призывами покарать неверных, принёсших столько зла на персидскую землю, ворвалась в здание посольства. Его охраняли 35 казаков, которые вступили в неравный бой. Однако число нападавших было столь велико, что их практически сразу же смяли.

На самом деле персы нападали на посольство два раза. В первый они закололи укрывавшегося там Якуба и увели с собой сбежавшую из гарема женщину (имя ее так и осталось неизвестным). Во второй же раз нападавшие пришли, чтобы уничтожить российских дипломатов.

Обстоятельства гибели Грибоедова так и остались невыясненными по сей день. По одной версии, его убили в схватке у дверей, где он сражался вместе с казаками. По другой, он закрылся в своём кабинете и долго отстреливался из ружей. Нападавшие так и не смогли подобраться к нему через дверь, тогда они проломили крышу и ворвались в комнату через дыру в потолке. Погибших буквально растерзали, Грибоедова опознали только по шраму на руке (по другой версии — по его длинным ногтям, которые он отращивал по моде того времени).

Расследование гибели Грибоедова осложняет тот факт, что ни одного живого свидетеля расправы не осталось. Единственный выживший сотрудник посольства, секретарь Мальцов, утверждал, что во время нападения один из слуг помог ему спрятаться, завернув в ковёр, поэтому Мальцов не видел, что происходило в здании, и слышал только отдельные крики. Версия эта вызывает большие сомнения, ведь после резни все посольство подверглось почти полному разграблению, в том числе из здания унесли все ковры. Да и как его могли просто взять и не заметить? Сама по себе напрашивается мысль, что Мальцов был как-то связан с нападавшими, отчего остался в живых, но выяснить сейчас это, конечно, уже не представляется возможным. Ряд исследователей говорит, что он просто сбежал и спрятался в доме своего близкого знакомого, не пытаясь никаким образом помочь умиравшим в это время соотечественникам.

Этот же Мальцов позже утверждал, что сам Грибоедов спровоцировал нападение, якобы постоянно насмехаясь даже во время важных переговоров над персами, насмехаясь над ними и в грубой форме заставляя отправить захваченных пленников и пленниц, многие их которых к тому времени уже стали женами персидских богачей, назад на родину. Вскоре эта версия была опровергнута самими участвовавшими в переговорах персами.

Узнав о происшествии, персидский шах велел спрятать тела погибших. Он опасался ответственности за гибель дипломатической миссии и хотел представить ситуацию так, что толпа напала на посольство, но персоналу удалось бежать, поэтому их местонахождение неизвестно. Однако один из советников шаха смог переубедить его, объяснив, что в этом случае Россия заподозрит шаха в сокрытии инцидента и решит, что он был лично причастен к нему. Шах отправил в Петербург своего внука, которому было поручено объяснить, что произошло на самом деле, а также постараться между делом снизить сумму назначенных Персии контрибуций. В качестве подарков для императора он привез в числе прочих легендарный алмаз «Шах».

Император Николай не был настроен воинственно и дал понять, что в случае должным образом принесённых извинений Персия будет прощена. Россия тоже была заинтересована в том, чтобы замять эту неприятную историю. Ведь в условиях осложнения отношений с Турцией императору и правительству не хотелось ещё развязывать новую войну с Персией. Объём контрибуций русский царь, кстати, тоже снизил. Так что в какой-то степени российская сторона согласилась пожертвовать своими дипломатами для поддержания мирного сосуществования. И действительно, между государствами больше не было войн.

Грибоедову на момент смерти было всего 34 года.

Показать больше

9 мс. назад

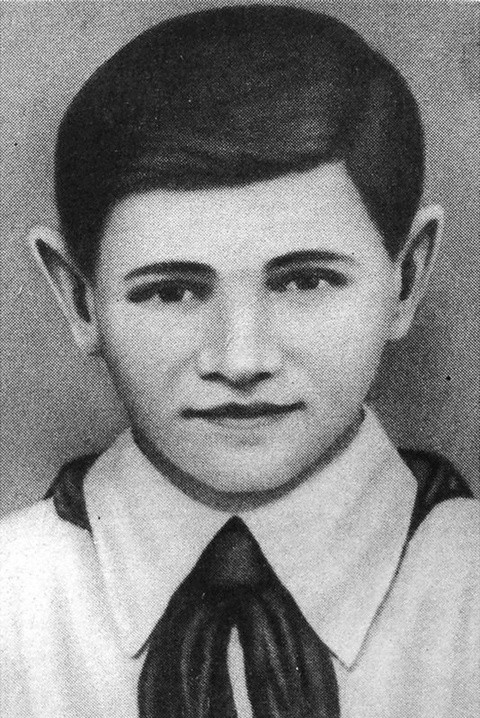

Валя Котик родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелевка Каменец-Подольской области, в семье колхозников . К моменту гитлеровского вторжения его семья жила в городе Шепетовка. Эвакуироваться они не успели и оказались на оккупированной территории.

Люди в этой ситуации вели себя по-разному — кто-то принимал новый режим, кто-то пытался затаиться. А 11-летний Валя объявил фашистам собственную войну.

Вместе с приятелями он стал собирать и припрятывать оружие, оставшееся на местах боёв. Потом мальчишки осмелели до того, что стали красть автоматы у зазевавшихся гитлеровцев.

Осенью 1941 года Валя провел настоящую боевую операцию: дождался у дороги машину полевой жандармерии нацистов и подорвал ее броском гранаты, убив нескольких немцев.

Диверсия переполошила не только оккупантов, но и взрослых подпольщиков. Стало ясно, что в районе действует кто-то отчаянный, о ком ничего неизвестно. Первыми до Котика сумели добраться партизаны. После беседы с ним стало ясно, что остановить Валю невозможно, а значит, остается взять его под контроль, поручая задания по возможностям паренька.

Котик стал выступать в качестве связного, разведчика и распространителя листовок. Немцы поначалу не обращали на него внимания, полагая, что для подпольщика он слишком мал.

Но к лету 1943 года над самим Валей и его семьей нависла угроза ареста. И тогда он вместе с матерью и братом ушёл в лес, став бойцом партизанского отряда имени Кармелюка.

Командование старалось сдерживать Валю, но это было сложно. А спустя несколько месяцев он фактически спас весь отряд.

В октябре 1943 года Котик, находившийся в партизанском дозоре, напоролся на карателей, готовившихся атаковать базу партизанского отряда. Мальчика скрутили, но, решив, что он не представляет угрозы и не может дать ценных разведданных, оставили под охраной здесь же, на опушке леса.

Каратели двинулись дальше, но Вале удалось вырваться, сорвать с пояса конвоира гранату и бросить её в сторону врагов. Взрыв убил на месте двоих карателей, а поднятый шум не дал застать партизан врасплох.

Раненый Валя добрался до своих и после выздоровления вернулся в строй.

Учетная карточка партизана Котика свидетельствует, что только одних вражеских эшелонов с его участием под откос было пущено шесть. А еще было множество операций, за которые он был отмечен орденом Отечественной войны I степени и медалью «Партизану Отечественной войны II степени».

11 февраля 1944 года ему исполнилось 14 лет. Шепетовка была освобождена, и старшие товарищи говорили: «Валя, ты уже сделал всё, что мог, пора же учиться...» Но пока отряд еще не был расформирован, Котик хотел оставаться в строю. В бою за Изяслав он получил ранение, ставшее для него роковым.

Валю первоначально похоронили в селе Хоровец. По просьбе его матери прах сына перенесли в город Шепетовку и перезахоронили в городском парке.

За проявленный героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1958 года Котику Валентину Александровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Люди в этой ситуации вели себя по-разному — кто-то принимал новый режим, кто-то пытался затаиться. А 11-летний Валя объявил фашистам собственную войну.

Вместе с приятелями он стал собирать и припрятывать оружие, оставшееся на местах боёв. Потом мальчишки осмелели до того, что стали красть автоматы у зазевавшихся гитлеровцев.

Осенью 1941 года Валя провел настоящую боевую операцию: дождался у дороги машину полевой жандармерии нацистов и подорвал ее броском гранаты, убив нескольких немцев.

Диверсия переполошила не только оккупантов, но и взрослых подпольщиков. Стало ясно, что в районе действует кто-то отчаянный, о ком ничего неизвестно. Первыми до Котика сумели добраться партизаны. После беседы с ним стало ясно, что остановить Валю невозможно, а значит, остается взять его под контроль, поручая задания по возможностям паренька.

Котик стал выступать в качестве связного, разведчика и распространителя листовок. Немцы поначалу не обращали на него внимания, полагая, что для подпольщика он слишком мал.

Но к лету 1943 года над самим Валей и его семьей нависла угроза ареста. И тогда он вместе с матерью и братом ушёл в лес, став бойцом партизанского отряда имени Кармелюка.

Командование старалось сдерживать Валю, но это было сложно. А спустя несколько месяцев он фактически спас весь отряд.

В октябре 1943 года Котик, находившийся в партизанском дозоре, напоролся на карателей, готовившихся атаковать базу партизанского отряда. Мальчика скрутили, но, решив, что он не представляет угрозы и не может дать ценных разведданных, оставили под охраной здесь же, на опушке леса.

Каратели двинулись дальше, но Вале удалось вырваться, сорвать с пояса конвоира гранату и бросить её в сторону врагов. Взрыв убил на месте двоих карателей, а поднятый шум не дал застать партизан врасплох.

Раненый Валя добрался до своих и после выздоровления вернулся в строй.

Учетная карточка партизана Котика свидетельствует, что только одних вражеских эшелонов с его участием под откос было пущено шесть. А еще было множество операций, за которые он был отмечен орденом Отечественной войны I степени и медалью «Партизану Отечественной войны II степени».

11 февраля 1944 года ему исполнилось 14 лет. Шепетовка была освобождена, и старшие товарищи говорили: «Валя, ты уже сделал всё, что мог, пора же учиться...» Но пока отряд еще не был расформирован, Котик хотел оставаться в строю. В бою за Изяслав он получил ранение, ставшее для него роковым.

Валю первоначально похоронили в селе Хоровец. По просьбе его матери прах сына перенесли в город Шепетовку и перезахоронили в городском парке.

За проявленный героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1958 года Котику Валентину Александровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Показать больше

При финансовой поддержке

Memes Admin

4 мс. назад