Михаил ( настоящее имя Ншан ) Галустян во время выступления за команду КВН « Утомленные Солнцем » Сочинского государственного университета туризма и курортного дела. Юрмала , 2003 г .

2 –≥–æ–¥—ã –Ω–∞–∑–∞–¥

2 –≥–æ–¥—ã –Ω–∞–∑–∞–¥

2 –∏—é–ª—è 2013 –≥–æ–¥–∞ –∞–º–µ—Ä–∏–∫–∞–Ω—Å–∫–∏–π –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã–π —Ñ–æ—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ –≤ –ê—Ñ–≥–∞–Ω–∏—Å—Ç–∞–Ω–µ –•–∏–ª—å–¥–∞ –ö–ª–∞–π—Ç–æ–Ω —Å–¥–µ–ª–∞–ª–∞ —Å–Ω–∏–º–æ–∫ –≤–∑—Ä—ã–≤–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —á–µ—Ä–µ–∑ –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω–∏–µ —É–±—å–µ—Ç –µ–µ –∏ –µ—â–µ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫.

2 –º–∞—è 2017 –≥–æ–¥–∞, —Å —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–µ–Ω–∏—è —Å–µ–º—å–∏ –∏ –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã—Ö, —ç—Ç–∞ —Ñ–æ—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏—è –±—ã–ª–∞ –æ–ø—É–±–ª–∏–∫–æ–≤–∞–Ω–∞.

22–летняя Клайтон из Аугусты (американский штат Джорджия) документировала учения, а также обучала стажера журналиста афганской армии. Из–за взрыва миномёта погибли 5 человек, включая двух фотографов

2 –º–∞—è 2017 –≥–æ–¥–∞, —Å —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–µ–Ω–∏—è —Å–µ–º—å–∏ –∏ –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã—Ö, —ç—Ç–∞ —Ñ–æ—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏—è –±—ã–ª–∞ –æ–ø—É–±–ª–∏–∫–æ–≤–∞–Ω–∞.

22–летняя Клайтон из Аугусты (американский штат Джорджия) документировала учения, а также обучала стажера журналиста афганской армии. Из–за взрыва миномёта погибли 5 человек, включая двух фотографов

–ü–æ–∫–∞–∑–∞—Ç—å –±–æ–ª—å—à–µ

2 –≥–æ–¥—ã –Ω–∞–∑–∞–¥

2 –≥–æ–¥—ã –Ω–∞–∑–∞–¥

–ö–æ—Ä–æ–Ω–∞ –≤–∏–∑–∞–Ω—Ç–∏–π—Å–∫–æ–≥–æ –∏–º–ø–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä–∞ –õ—å–≤–∞ VI –ú—É–¥—Ä–æ–≥–æ –∏–∑ –≥–æ—Ä–Ω–æ–≥–æ —Ö—Ä—É—Å—Ç–∞–ª—è , –∑–æ–ª–æ—Ç–∞ –∏ –∂–µ–º—á—É–≥–∞ , –Ω–∞—á–∞–ª–æ 10 –≤–µ–∫–∞ .

2 –≥–æ–¥—ã –Ω–∞–∑–∞–¥

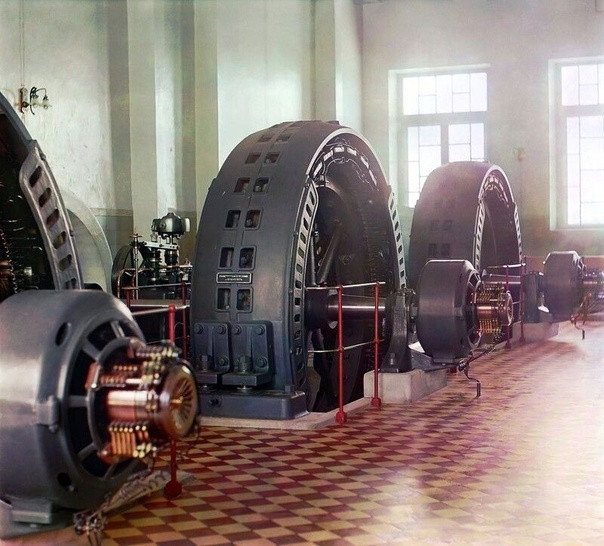

–ì–µ–Ω–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä—ã –ì–∏–Ω–¥—É–∫—É—à—Å–∫–æ–π –ì–≠–° –Ω–∞ —Ä–µ–∫–µ –ú—É—Ä–≥–∞–±. –ó–∞–∫–∞—Å–ø–∏–π—Å–∫–∞—è –æ–±–ª–∞—Å—Ç—å , 1911 –≥ .

–ê–≤—Ç–æ—Ä —Ñ–æ—Ç–æ : –°–µ—Ä–≥–µ–π –ü—Ä–æ–∫—É–¥–∏–Ω-–ì–æ—Ä—Å–∫–∏–π .

–°—Ç–∞–Ω—Ü–∏—è –Ω–∞—á–∞–ª–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å –≤ 1909 –∏, –∏–º–µ—è –º–æ—â–Ω–æ—Å—Ç—å 1.2 –ú–í—Ç, –∏ –±—ã–ª–∞ –Ω–∞ —Ç–æ—Ç –º–æ–º–µ–Ω—Ç –Ω–µ –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π, –Ω–æ —Å–∞–º–æ–π –º–æ—â–Ω–æ–π.

–ê–≤—Ç–æ—Ä —Ñ–æ—Ç–æ : –°–µ—Ä–≥–µ–π –ü—Ä–æ–∫—É–¥–∏–Ω-–ì–æ—Ä—Å–∫–∏–π .

–°—Ç–∞–Ω—Ü–∏—è –Ω–∞—á–∞–ª–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å –≤ 1909 –∏, –∏–º–µ—è –º–æ—â–Ω–æ—Å—Ç—å 1.2 –ú–í—Ç, –∏ –±—ã–ª–∞ –Ω–∞ —Ç–æ—Ç –º–æ–º–µ–Ω—Ç –Ω–µ –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π, –Ω–æ —Å–∞–º–æ–π –º–æ—â–Ω–æ–π.

–ü–æ–∫–∞–∑–∞—Ç—å –±–æ–ª—å—à–µ

2 –≥–æ–¥—ã –Ω–∞–∑–∞–¥

12 августа 2000 года стал днем самой страшной катастрофы в истории российского подводного флота – на учениях в Баренцевом море погибла атомная подводная лодка К-141 "Курск". Трагедия произошла в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров – по официальной версии, в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа погибли.

–Ý–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏–π –∞—Ç–æ–º–Ω—ã–π –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω—ã–π –∫—Ä–µ–π—Å–µ—Ä –±—ã–ª –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç –≤ —ç–∫—Å–ø–ª—É–∞—Ç–∞—Ü–∏—é 30 –¥–µ–∫–∞–±—Ä—è 1994 –≥–æ–¥–∞. –í —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–µ –°–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–≥–æ —Ñ–ª–æ—Ç–∞ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ "–ö—É—Ä—Å–∫" –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª—Å—è —Å 1995-–≥–æ, –ø—É–Ω–∫—Ç –µ–≥–æ –±–∞–∑–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏—è –±—ã–ª –≤ –ø–æ—Å–µ–ª–∫–µ –í–∏–¥—è–µ–≤–æ.

10 –∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞ 2000 –≥–æ–¥–∞ "–ö—É—Ä—Å–∫" –≤—ã—à–µ–ª –∏–∑ –≥—É–±—ã –ó–∞–ø–∞–¥–Ω–∞—è –õ–∏—Ü–∞ –≤ —Ä–∞–π–æ–Ω —É—á–µ–Ω–∏–π. –ù–∞ –±–æ—Ä—Ç—É –±—ã–ª–∏ –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —á–ª–µ–Ω—ã —ç–∫–∏–ø–∞–∂–∞, –Ω–æ –∏ –æ—Ñ–∏—Ü–µ—Ä—ã —à—Ç–∞–±–∞ –¥–∏–≤–∏–∑–∏–∏, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ –≤–æ–µ–Ω–ø—Ä–µ–¥ –∏ –∏–Ω–∂–µ–Ω–µ—Ä —Å –∑–∞–≤–æ–¥–∞ "–î–∞–≥–¥–∏–∑–µ–ª—å". –í—Å–µ–≥–æ 118 —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫. –ö–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª –∫–æ—Ä–∞–±–ª–µ–º –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω 1-–≥–æ —Ä–∞–Ω–≥–∞ –ì–µ–Ω–Ω–∞–¥–∏–π –õ—è—á–∏–Ω.

–ö—Ä–µ–π—Å–µ—Ä –∑–∞–≥—Ä—É–∑–∏–ª–∏ —à—Ç–∞—Ç–Ω—ã–º –≤–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–∏–µ–º: 24 —Ä–∞–∫–µ—Ç—ã "–ì—Ä–∞–Ω–∏—Ç", –¥–≤–µ –∏–∑ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –±—ã–ª–∏ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ (—Ç–æ –µ—Å—Ç—å —É—á–µ–±–Ω—ã–µ, –±–µ–∑ –±–æ–µ–≤–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏), 20 –±–æ–µ–≤—ã—Ö –∏ –æ–¥–Ω–∞ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∞—è —Ç–æ—Ä–ø–µ–¥–∞ –∫–∞–ª–∏–±—Ä–∞ 533 –º–∏–ª–ª–∏–º–µ—Ç—Ä–∞, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ –¥–≤–µ –±–æ–µ–≤—ã–µ –∏ –æ–¥–Ω–∞ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∞—è —Ç–æ—Ä–ø–µ–¥–∞ –∫–∞–ª–∏–±—Ä–∞ 650 –º–∏–ª–ª–∏–º–µ—Ç—Ä–æ–≤.

–ù–µ–æ–±—Ö–æ–¥–∏–º–æ –±—ã–ª–æ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ—Å—Ç–∏ –ø—É—Å–∫ –∫—Ä—ã–ª–∞—Ç–æ–π —Ä–∞–∫–µ—Ç—ã –∏ —É—á–µ–±–Ω—É—é —Ç–æ—Ä–ø–µ–¥–Ω—É—é —Å—Ç—Ä–µ–ª—å–±—É –ø–æ –æ—Ç—Ä—è–¥—É –±–æ–µ–≤—ã—Ö –∫–æ—Ä–∞–±–ª–µ–π. –£—Ç—Ä–æ–º 12 –∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞ –∫—Ä–µ–π—Å–µ—Ä —É—Å–ª–æ–≤–Ω–æ –∞—Ç–∞–∫–æ–≤–∞–ª –∫—Ä—ã–ª–∞—Ç–æ–π —Ä–∞–∫–µ—Ç–æ–π "–ì—Ä–∞–Ω–∏—Ç" —ç—Å–∫–∞–¥—Ä—É –≤–æ –≥–ª–∞–≤–µ —Å —Ç—è–∂–µ–ª—ã–º –∞–≤–∏–∞–Ω–µ—Å—É—â–∏–º –∫—Ä–µ–π—Å–µ—Ä–æ–º "–ê–¥–º–∏—Ä–∞–ª –ö—É–∑–Ω–µ—Ü–æ–≤" –∏ —Ñ–ª–∞–≥–º–∞–Ω–æ–º —Ñ–ª–æ—Ç–∞ –∞—Ç–æ–º–Ω—ã–º –∫—Ä–µ–π—Å–µ—Ä–æ–º "–ü–µ—Ç—Ä –í–µ–ª–∏–∫–∏–π". "–ö—É—Ä—Å–∫" –≤ 09:40 –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã–ª –Ω–∞—á–∞—Ç—å –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∫—É, –∞ —Å 11:40 –¥–æ 13:40 –ø—Ä–æ–≤–µ—Å—Ç–∏ —É—á–µ–±–Ω—É—é –∞—Ç–∞–∫—É –∞–≤–∏–∞–Ω–µ—Å—É—â–µ–π –≥—Ä—É–ø–ø—ã –∫–æ—Ä–∞–±–ª–µ–π. –ü–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–µ –∑–∞–ø–∏—Å–∏ –≤ –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∞—Ö –æ—Ç–º–µ—á–µ–Ω—ã 11 —á–∞—Å–∞–º–∏ 15 –º–∏–Ω—É—Ç–∞–º–∏.

–í 11:28 –≥–∏–¥—Ä–æ–∞–∫—É—Å—Ç–∏–∫ –Ω–∞ –∫—Ä–µ–π—Å–µ—Ä–µ "–ü–µ—Ç—Ä –í–µ–ª–∏–∫–∏–π" –∑–∞—Ñ–∏–∫—Å–∏—Ä–æ–≤–∞–ª –≤–∑—Ä—ã–≤, –ø–æ—Å–ª–µ —á–µ–≥–æ –∫–æ—Ä–∞–±–ª—å –æ—â—É—Ç–∏–º–æ —Ç—Ä—è—Ö–Ω—É–ª–æ. –ö–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä –∫—Ä–µ–π—Å–µ—Ä–∞, –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω 1-–≥–æ —Ä–∞–Ω–≥–∞ –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä –ö–∞—Å–∞—Ç–æ–Ω–æ–≤, –≤—ã—Å–ª—É—à–∞–≤ –¥–æ–∫–ª–∞–¥ –æ –≤–∑—Ä—ã–≤–µ, –Ω–µ –ø—Ä–∏–¥–∞–ª –µ–º—É –∑–Ω–∞—á–µ–Ω–∏—è. –ö–æ–º–∞–Ω–¥—É—é—â–∏–π –°–µ–≤–µ—Ä–Ω—ã–º —Ñ–ª–æ—Ç–æ–º –í—è—á–µ—Å–ª–∞–≤ –ü–æ–ø–æ–≤, —Ç–∞–∫–∂–µ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–≤—à–∏–π—Å—è –Ω–∞ –∫—Ä–µ–π—Å–µ—Ä–µ, –ø–æ–∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–≤–∞–ª—Å—è, —á—Ç–æ –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–ª–æ. –ï–º—É –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª–∏: "–í–∫–ª—é—á–∏–ª–∞—Å—å –∞–Ω—Ç–µ–Ω–Ω–∞ —Ä–∞–¥–∏–æ–ª–æ–∫–∞—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–π —Å—Ç–∞–Ω—Ü–∏–∏".

Наблюдатели в назначенное время торпедных атак не обнаружили. На командном пункте надводников всплытия атомохода не видели, доклада на ультракоротких волнах по результатам выполнения учебно-боевого упражнения не получали. В 14:50 корабли и вертолеты осмотрели район возможного нахождения "Курска". В установленное время – 17:30 – подлодка на связь не вышла. О катастрофе военному руководству стало известно вечером, когда в 23:00 командир подлодки Лячин повторно не вышел на связь. В 23:30 атомная подводная лодка "Курск" была объявлена "аварийной".

–£—Ç—Ä–æ–º —Å–ª–µ–¥—É—é—â–µ–≥–æ –¥–Ω—è, 13 –∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞, –≤ 04:51 "–ö—É—Ä—Å–∫" –±—ã–ª –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–µ–Ω –≥–∏–¥—Ä–æ–∞–∫—É—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –∞–ø–ø–∞—Ä–∞—Ç—É—Ä–æ–π –∫—Ä–µ–π—Å–µ—Ä–∞ "–ü–µ—Ç—Ä –í–µ–ª–∏–∫–∏–π" –ª–µ–∂–∞—â–∏–º –Ω–∞ –≥—Ä—É–Ω—Ç–µ –Ω–∞ –≥–ª—É–±–∏–Ω–µ 108 –º–µ—Ç—Ä–æ–≤.

–ü–æ –¥–∞–Ω–Ω—ã–º —Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏—è, 12 –∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞ –≤ 11 —á–∞—Å–æ–≤ 28 –º–∏–Ω—É—Ç –∏ 26,5 —Å–µ–∫—É–Ω–¥—ã –≤ –ø–µ—Ä–≤–æ–º –æ—Ç—Å–µ–∫–µ –∞—Ç–æ–º–Ω–æ–≥–æ –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω–æ–≥–æ —Ä–∞–∫–µ—Ç–æ–Ω–æ—Å–Ω–æ–≥–æ –∫—Ä–µ–π—Å–µ—Ä–∞ –ö-141 "–ö—É—Ä—Å–∫" –≤–∑–æ—Ä–≤–∞–ª–∞—Å—å –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∞—è —Ç–æ—Ä–ø–µ–¥–∞ –∫–∞–ª–∏–±—Ä–∞ 650 –º–∏–ª–ª–∏–º–µ—Ç—Ä–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –ø—Ä–∏–≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª–∏ –∫ —É—á–µ–±–Ω–æ–π —Å—Ç—Ä–µ–ª—å–±–µ –∏ –∑–∞–≥—Ä—É–∑–∏–ª–∏ –≤ —Ç–æ—Ä–ø–µ–¥–Ω—ã–π –∞–ø–ø–∞—Ä–∞—Ç ‚Ññ4. –¢—Ä–æ–µ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–≤—à–∏—Ö—Å—è –ø–æ–±–ª–∏–∑–æ—Å—Ç–∏ –º–æ—Ä—è–∫–æ–≤ –ø–æ–≥–∏–±–ª–∏ –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ.

Через пробоину в отсек под огромным давлением хлынула вода, и крейсер, который двигался на глубине 18 метров со скоростью 6 узлов (11,1 километра в час), пошел ко дну под углом 30 градусов. 154-метровая лодка врезалась в грунт и пропахала его носом, после чего замерла в почти горизонтальном положении. Через 35 секунд после остановки на грунте произошел второй взрыв, в 25 раз более мощный, чем первый, – сдетонировали около десяти боевых торпед. Этот взрыв мгновенно погубил всех, кто находился во втором и третьем отсеках, – две массивные межотсечные переборки сорвались с места и прошлись по ним, как пресс.

–ü—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ —á–µ—Ä–µ–∑ –¥–µ—Å—è—Ç—å –º–∏–Ω—É—Ç –ø–æ–≥–∏–±–ª–∏ –∏ —Ç–µ, –∫—Ç–æ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª—Å—è –≤ —á–µ—Ç–≤–µ—Ä—Ç–æ–º, –ø—è—Ç–æ–º –∏ –ø—è—Ç–æ–º-–±–∏—Å –æ—Ç—Å–µ–∫–∞—Ö. –í —ç—Ç–æ—Ç –º–æ–º–µ–Ω—Ç –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω-–ª–µ–π—Ç–µ–Ω–∞–Ω—Ç –Ý–∞—à–∏–¥ –ê—Ä—è–ø–æ–≤, –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä —à–µ—Å—Ç–æ–≥–æ —Ä–µ–∞–∫—Ç–æ—Ä–Ω–æ–≥–æ –æ—Ç—Å–µ–∫–∞, –Ω–∞–º–µ—Ä—Ç–≤–æ –∑–∞–¥—Ä–∞–∏–ª –ø–µ—Ä–µ–±–æ—Ä–∫—É –º–µ–∂–¥—É —à–µ—Å—Ç—ã–º –∏ —Å–æ—Å–µ–¥–Ω–∏–º –æ—Ç—Å–µ–∫–∞–º–∏, –ø—è—Ç—ã–º-–±–∏—Å.

–í—ã–∂–∏–≤—à–∏–µ —á–ª–µ–Ω—ã —ç–∫–∏–ø–∞–∂–∞, 23 –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω–∏–∫–∞, —Å–æ–±—Ä–∞–ª–∏—Å—å –≤ –¥–µ–≤—è—Ç–æ–º –∫–æ—Ä–º–æ–≤–æ–º –æ—Ç—Å–µ–∫–µ, —Å—Ç–∞–≤—à–µ–º –∏—Ö —É–±–µ–∂–∏—â–µ–º. –ò–º–µ–Ω–Ω–æ —Ç–∞–º –±—ã–ª –æ–±–æ—Ä—É–¥–æ–≤–∞–Ω —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã–π –∞–≤–∞—Ä–∏–π–Ω–æ-—Å–ø–∞—Å–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π —à–ª—é–∑ –¥–ª—è —ç–≤–∞–∫—É–∞—Ü–∏–∏.

–í –æ—Ñ–∏—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ–º –æ—Ç—á–µ—Ç–µ, –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ–º –≤ 2002 –≥–æ–¥—É –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–º –ø—Ä–æ–∫—É—Ä–æ—Ä–æ–º –£—Å—Ç–∏–Ω–æ–≤—ã–º, –ø—Ä–∏—á–∏–Ω–æ–π –≤–∑—Ä—ã–≤–∞ —Ç–æ—Ä–ø–µ–¥—ã 65-76–ê ("–ö–∏—Ç") –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∞ —É—Ç–µ—á–∫–∞ –∫–æ–º–ø–æ–Ω–µ–Ω—Ç–æ–≤ —Ç–æ–ø–ª–∏–≤–∞ —Ç–æ—Ä–ø–µ–¥—ã (–ø–µ—Ä–æ–∫—Å–∏–¥ –≤–æ–¥–æ—Ä–æ–¥–∞).

В зорвавшаяся торпеда была изготовлена в составе серии из десяти единиц, которую признали бракованной – в них текли сварные швы резервуаров. Торпеды отозвали на завод для устранения недостатков. Однако в предписании говорилось "отозвать боевые торпеды", тогда как одна из них числилась "учебной" и поэтому не была возвращена на завод. Позже она была подана на "Курск".

Спасательные работы силами Северного флота проходили с 13 по 21 августа. Пресс-служба Главного штаба ВМФ объясняла, что работы осложняются сильным подводным течением, низкой прозрачностью воды, волнением моря и большим креном "Курска" – примерно 60 градусов. Однако капитан 3-го ранга Андрей Шолохов, трижды погружавшийся на глубоководном аппарате "Приз", утверждал, что скорость подводного течения не более 0,7 узла, видимость допустима для спасательных работ и никакого крена нет.

–í—Å–µ –ø–æ–ø—ã—Ç–∫–∏ "–ø—Ä–∏—Å–æ—Å–∞—Ç—å—Å—è" –∫ –∫–æ–º–∏–Ω–≥—Å-–ø–ª–æ—â–∞–¥–∫–µ "–ö—É—Ä—Å–∫–∞" –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å –Ω–µ—É–¥–∞—á–Ω—ã–º–∏, –ø–æ—Å–∫–æ–ª—å–∫—É —Ç—Ä–µ—Å–Ω—É–ª–æ –º–µ—Ç–∞–ª–ª–∏—á–µ—Å–∫–æ–µ –∫–æ–ª—å—Ü–æ —à–ª—é–∑–∞.

20 –∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞ –∫ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–º –¥–æ–ø—É—Å—Ç–∏–ª–∏ –Ω–æ—Ä–≤–µ–∂—Å–∫–æ–µ —Å—É–¥–Ω–æ Seaway Eagle, –≤–æ–¥–æ–ª–∞–∑—ã –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ —Å–º–æ–≥–ª–∏ –≤—Å–∫—Ä—ã—Ç—å –∫–æ—Ä–º–æ–≤–æ–π –∞–≤–∞—Ä–∏–π–Ω–æ-—Å–ø–∞—Å–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –ª—é–∫ —Å—É–±–º–∞—Ä–∏–Ω—ã –Ω–∞ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π –¥–µ–Ω—å. –î–∞–ª—å—à–µ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ—è–ª–∞ —Ç—è–∂–µ–ª–∞—è –æ–ø–µ—Ä–∞—Ü–∏—è –ø–æ –ø–æ–¥—ä–µ–º—É —Ç–µ–ª –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω–∏–∫–æ–≤ –∏ —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–Ω—ã—Ö –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–æ–≤ –∑–∞—Ç–æ–Ω—É–≤—à–µ–π –ø–æ–¥–ª–æ–¥–∫–∏.

–ù–æ—Ä–≤–µ–∂—Å–∫–∏–µ –≤–æ–¥–æ–ª–∞–∑—ã —Å–¥–µ–ª–∞–ª–∏ —Ç–µ—Ö–Ω–æ–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –≤—ã—Ä–µ–∑—ã –≤ –ª–µ–≥–∫–æ–º –∏ –ø—Ä–æ—á–Ω–æ–º –∫–æ—Ä–ø—É—Å–∞—Ö –≤ —Ä–∞–π–æ–Ω–µ 8-–≥–æ, 3-–≥–æ –∏ 4-–≥–æ –æ—Ç—Å–µ–∫–æ–≤. –ó–∞—Ç–µ–º –≤–Ω—É—Ç—Ä–∏ "–ö—É—Ä—Å–∫–∞" –Ω–∞—á–∞–ª–∏ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∏ —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏–µ —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç—ã ‚Äì —Å—Ä–µ–¥–∏ –Ω–∏—Ö –±—ã–ª –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ì–æ—Ä–±—É–Ω–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –≤ –Ω–∞—á–∞–ª–µ 2000-—Ö –≥–æ–¥–æ–≤ –±—ã–ª —Å—Ç–∞—Ä—à–∏–º –±—ã–ª —Å—Ç–∞—Ä—à–∏–º —ç–∫—Å–ø–µ—Ä—Ç–æ–º-–∫—Ä–∏–º–∏–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç–æ–º 1082-–π —Å—É–¥–µ–±–Ω–æ-–º–µ–¥–∏—Ü–∏–Ω—Å–∫–æ–π –ª–∞–±–æ—Ä–∞—Ç–æ—Ä–∏–∏ –°–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–≥–æ —Ñ–ª–æ—Ç–∞. –° –µ–≥–æ —É—á–∞—Å—Ç–∏–µ–º –ø–æ–¥–Ω—è—Ç–æ 37 —Ç–µ–ª –ø–æ–≥–∏–±—à–∏—Ö –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω–∏–∫–æ–≤ —Å –ê–ü–Ý–ö "–ö—É—Ä—Å–∫".

–ü–µ—Ä–µ–¥ —ç–∫—Å–ø–µ—Ä—Ç–∞–º–∏ —Å—Ç–æ—è–ª–∞ —Å–ª–æ–∂–Ω–∞—è –∑–∞–¥–∞—á–∞: –ø–æ–Ω—è—Ç—å, –∫–∞–∫ –ø–æ–≥–∏–± —ç–∫–∏–ø–∞–∂ –∏ –∏–¥–µ–Ω—Ç–∏—Ñ–∏—Ü–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω–∏–∫–æ–≤. –í –∏–Ω—Ç–µ—Ä–≤—å—é –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç–∞–º –ì–æ—Ä–±—É–Ω–æ–≤ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–ª, —Å —á–µ–≥–æ –Ω–∞—á–∞–ª–∏ –∫—Ä–∏–º–∏–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç—ã:

"Первым делом запрашивали сведения из медучреждений, затем изучали и систематизировали поступившие документы – истории болезни, рентгеновские снимки, медицинские книжки, санаторно-курортные карты Это вроде базы данных. После — особое внимание к внешности. Здесь уже помогали близкие. На основе полученной информации составляли идентификационные карты. Кто-то помогал фотографиями из семейных архивов. У кого-то из погибших, например, имелись татуировки; мы уточняли, где на теле и какая именно. Это западало в память. Особенно если было не изображение группы крови, а, к примеру, акула или подводная лодка. Естественно, они в памяти откладывались. И потом, уже во время работы на самой лодке, естественно, я вспоминал, кто и что об этом герое-подводнике рассказывал. Можно представить, составлено около 100 протоколов допросов. Все это было нужно для опознания – никто ж не знал, в каком состоянии будут тела, когда их поднимут. Скажу сразу, с нами всегда дежурили медики скорой, которым часто приходилось помогать родственникам, – нелегко было рассказывать о детях и братьях, которых нет в живых".

–°–ø–µ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç—ã –Ω–∞—á–∞–ª–∏ —Å –¥–µ–≤—è—Ç–æ–≥–æ –æ—Ç—Å–µ–∫–∞. –¢–∞–º, –ø–æ —Å–ª–æ–≤–∞–º –ì–æ—Ä–±—É–Ω–æ–≤–∞, –±—ã–ª–∞ –≤–æ–¥–∞ —Å –ø–ª–µ–Ω–∫–æ–π –∏–∑ –º–∞–∑—É—Ç–∞ –∏ –≤—ã—Å–æ–∫–∞—è –∫–æ–Ω—Ü–µ–Ω—Ç—Ä–∞—Ü–∏—è —É–≥–∞—Ä–Ω–æ–≥–æ –≥–∞–∑–∞, —Ç–∞–∫ —á—Ç–æ —ç–∫—Å–ø–µ—Ä—Ç—ã —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∏ –≤ —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –∫–æ—Å—Ç—é–º–∞—Ö. –í —Å–∞–º–æ–π –ª–æ–¥–∫–µ –ø–æ–≤—Å—é–¥—É –±—ã–ª–∏ —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤–∞ —Ä–µ–≥–µ–Ω–µ—Ä–∞—Ü–∏–∏ –≤–æ–∑–¥—É—Ö–∞ –∏ —Å–ø–∞—Å–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–µ –≥–∏–¥—Ä–æ–∫–æ—Å—Ç—é–º—ã. –ù–∞ –ª–∏—Ü–∞—Ö –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω–∏–∫–æ–≤ –±—ã–ª–∏ –Ω–∞–¥–µ—Ç—ã –º–∞—Å–∫–∏ –ø–æ—Ä—Ç–∞—Ç–∏–≤–Ω—ã—Ö –¥—ã—Ö–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –∞–ø–ø–∞—Ä–∞—Ç–æ–≤.

"Мы обнаруживали тела даже в таких местах, куда пройти просто нереально. К некоторым, чтобы извлечь их в проход, приходилось проползать по-пластунски, и затем, практически в обнимку, выползать назад. В девятом отсеке я работал обычно вместе со следователем военной прокуратуры Северного флота Андреем Мезеновым. Одного из моряков мы поднимали почти пять часов. Но не всех, кого планировали найти, нашли сразу", – вспоминает Александр Горбунов.

Александр Горбунов признался, что работать было очень тяжело – и физически, и психологически:

"Там был настоящий хаос. Искать тела приходилось в огромных кучах обломков, настоящей каше из металла. Нельзя было фрагментировать тела – старались, как могли, их сохранить. Адский труд на самом деле. Копали по несколько часов – и это было нормально. Представьте, если следователей, которые работали непосредственно на "Курске", было около 40 человек, то экспертов всего четверо. Один из нас, экспертов, Шамиль Шамшутдинов, сутками не вылезал из подлодки. На самых сложных участках, где взрыв уничтожил почти все, находили только части тел. Здесь уже приходила на помощь та база данных, которую создали. И идентификационная карта – ее завели на каждого моряка. К концу марта 2002 года удалось обнаружить и опознать тела 115 погибших подводников. Двух матросов и главного специалиста "Дагдизеля" не нашли. Позже комиссия подтвердила: все находившиеся в девятом отсеке люди погибли от отравления угарным газом. В течение 7-8 часов после катастрофы".

–ë–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä—è –ø—Ä–µ–¥—Å–º–µ—Ä—Ç–Ω–æ–π –∑–∞–ø–∏—Å–∫–µ –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω-–ª–µ–π—Ç–µ–Ω–∞–Ω—Ç–∞ –í–ú–§ –î–º–∏—Ç—Ä–∏—è –ö–æ–ª–µ—Å–Ω–∏–∫–æ–≤–∞, –º–æ–∂–Ω–æ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, —á—Ç–æ 12 –∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞ –≤ 15:15 –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å —Ç—Ä–∏ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞ –Ω–∞ –±–æ—Ä—Ç—É –±—ã–ª–∏ –µ—â–µ –∂–∏–≤—ã.

–ö–æ–ª–µ—Å–Ω–∏–∫–æ–≤, –æ—Å—Ç–∞–≤—à–∏—Å—å –∑–∞ —Å—Ç–∞—Ä—à–µ–≥–æ –Ω–∞ —Ç–µ—Ä–ø—è—â–µ–π –∫—Ä—É—à–µ–Ω–∏–µ —Å—É–±–º–∞—Ä–∏–Ω–µ, –≤–µ–ª –±–æ—Ä—Ç–æ–≤–æ–π –∂—É—Ä–Ω–∞–ª –±–æ–µ–≤–æ–≥–æ —Å—É–¥–Ω–∞. –û—Ü–µ–Ω–∏–≤ —Å–≤–æ–∏ —à–∞–Ω—Å—ã, –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω-–ª–µ–π—Ç–µ–Ω–∞–Ω—Ç –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–ª –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Å—Ç—Ä–æ—á–µ–∫ –∏ —Å–≤–æ–µ–π –∂–µ–Ω–µ:

"–û–ª–µ—á–∫–∞, –ª—é–±–ª—é —Ç–µ–±—è –∏ –ø—Ä–æ—à—É —Å–∏–ª—å–Ω–æ –Ω–µ –ø–µ—Ä–µ–∂–∏–≤–∞—Ç—å. –ü–µ—Ä–µ–¥–∞–π –º–æ–∏–º –ø—Ä–∏–≤–µ—Ç. –ó–¥–µ—Å—å —Ç–µ–º–Ω–æ –ø–∏—Å–∞—Ç—å, –Ω–æ –Ω–∞–æ—â—É–ø—å –ø–æ–ø—Ä–æ–±—É—é. –®–∞–Ω—Å–æ–≤, –ø–æ—Ö–æ–∂–µ, –Ω–µ—Ç, –ø—Ä–æ—Ü–µ–Ω—Ç–æ–≤ 10-20. –ë—É–¥–µ–º –Ω–∞–¥–µ—è—Ç—å—Å—è, —á—Ç–æ —Ö–æ—Ç—å –∫—Ç–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å –ø—Ä–æ—á–∏—Ç–∞–µ—Ç. –ó–¥–µ—Å—å —Å–ø–∏—Å–æ–∫ –ª/—Å –æ—Ç—Å–µ–∫–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –Ω–∞—Ö–æ–¥—è—Ç—Å—è –≤ 9-–º, –∏ –±—É–¥—É—Ç —Å—Ç–∞—Ä–∞—Ç—å—Å—è –≤—ã–π—Ç–∏. –í—Å–µ–º –ø—Ä–∏–≤–µ—Ç, –æ—Ç—á–∞–∏–≤–∞—Ç—å—Å—è –Ω–µ –Ω–∞–¥–æ. –ö–æ–ª–µ—Å–Ω–∏–∫–æ–≤".

–ü–æ–∑–∂–µ —ç—Ç–∏ —Å—Ç—Ä–æ—á–∫–∏ –Ω–∞–∑–≤–∞–ª–∏ –ø–æ—Å–ª–∞–Ω–∏–µ–º –¥–ª—è –≤—Å–µ–π –Ý–æ—Å—Å–∏–∏. –°–∞–º–æ –∂–µ –ø–∏—Å—å–º–æ –Ω–∞—à–ª–∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤ –æ–∫—Ç—è–±—Ä–µ 2000 –≥–æ–¥–∞. –í–æ–¥–æ–ª–∞–∑—ã –¥–æ—Å—Ç–∞–ª–∏ –µ–≥–æ –∏–∑ –ª–µ–≤–æ–≥–æ –Ω–∞–≥—Ä—É–¥–Ω–æ–≥–æ –∫–∞—Ä–º–∞–Ω–∞ –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω–∏–∫–∞. –°–≤–µ—Ä–Ω—É—Ç—ã–µ –≤—á–µ—Ç–≤–µ—Ä–æ –¥–≤–∞ –ª–∏—Å—Ç–∞ –±—É–º–∞–≥–∏ –±—ã–ª–∏ –ø–æ–≤—Ä–µ–∂–¥–µ–Ω—ã –º–æ—Ä—Å–∫–æ–π –≤–æ–¥–æ–π, –Ω–æ –ø—Ä–æ—á–∏—Ç–∞—Ç—å —Ç–µ–∫—Å—Ç –≤—Å–µ –∂–µ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å.

"–ö—É—Ä—Å–∫" –ø–æ–¥–Ω—è–ª–∏ —Å–æ –¥–Ω–∞ –º–æ—Ä—è –≤ –æ–∫—Ç—è–±—Ä–µ 2001-–≥–æ. –§—Ä–∞–≥–º–µ–Ω—Ç —Ä—É–±–∫–∏ 15 –∏—é–Ω—è 2009 –≥–æ–¥–∞

–Ý–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏–π –∞—Ç–æ–º–Ω—ã–π –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω—ã–π –∫—Ä–µ–π—Å–µ—Ä –±—ã–ª –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç –≤ —ç–∫—Å–ø–ª—É–∞—Ç–∞—Ü–∏—é 30 –¥–µ–∫–∞–±—Ä—è 1994 –≥–æ–¥–∞. –í —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–µ –°–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–≥–æ —Ñ–ª–æ—Ç–∞ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ "–ö—É—Ä—Å–∫" –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª—Å—è —Å 1995-–≥–æ, –ø—É–Ω–∫—Ç –µ–≥–æ –±–∞–∑–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏—è –±—ã–ª –≤ –ø–æ—Å–µ–ª–∫–µ –í–∏–¥—è–µ–≤–æ.

10 –∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞ 2000 –≥–æ–¥–∞ "–ö—É—Ä—Å–∫" –≤—ã—à–µ–ª –∏–∑ –≥—É–±—ã –ó–∞–ø–∞–¥–Ω–∞—è –õ–∏—Ü–∞ –≤ —Ä–∞–π–æ–Ω —É—á–µ–Ω–∏–π. –ù–∞ –±–æ—Ä—Ç—É –±—ã–ª–∏ –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —á–ª–µ–Ω—ã —ç–∫–∏–ø–∞–∂–∞, –Ω–æ –∏ –æ—Ñ–∏—Ü–µ—Ä—ã —à—Ç–∞–±–∞ –¥–∏–≤–∏–∑–∏–∏, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ –≤–æ–µ–Ω–ø—Ä–µ–¥ –∏ –∏–Ω–∂–µ–Ω–µ—Ä —Å –∑–∞–≤–æ–¥–∞ "–î–∞–≥–¥–∏–∑–µ–ª—å". –í—Å–µ–≥–æ 118 —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫. –ö–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª –∫–æ—Ä–∞–±–ª–µ–º –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω 1-–≥–æ —Ä–∞–Ω–≥–∞ –ì–µ–Ω–Ω–∞–¥–∏–π –õ—è—á–∏–Ω.

–ö—Ä–µ–π—Å–µ—Ä –∑–∞–≥—Ä—É–∑–∏–ª–∏ —à—Ç–∞—Ç–Ω—ã–º –≤–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–∏–µ–º: 24 —Ä–∞–∫–µ—Ç—ã "–ì—Ä–∞–Ω–∏—Ç", –¥–≤–µ –∏–∑ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –±—ã–ª–∏ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ (—Ç–æ –µ—Å—Ç—å —É—á–µ–±–Ω—ã–µ, –±–µ–∑ –±–æ–µ–≤–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏), 20 –±–æ–µ–≤—ã—Ö –∏ –æ–¥–Ω–∞ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∞—è —Ç–æ—Ä–ø–µ–¥–∞ –∫–∞–ª–∏–±—Ä–∞ 533 –º–∏–ª–ª–∏–º–µ—Ç—Ä–∞, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ –¥–≤–µ –±–æ–µ–≤—ã–µ –∏ –æ–¥–Ω–∞ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∞—è —Ç–æ—Ä–ø–µ–¥–∞ –∫–∞–ª–∏–±—Ä–∞ 650 –º–∏–ª–ª–∏–º–µ—Ç—Ä–æ–≤.

–ù–µ–æ–±—Ö–æ–¥–∏–º–æ –±—ã–ª–æ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ—Å—Ç–∏ –ø—É—Å–∫ –∫—Ä—ã–ª–∞—Ç–æ–π —Ä–∞–∫–µ—Ç—ã –∏ —É—á–µ–±–Ω—É—é —Ç–æ—Ä–ø–µ–¥–Ω—É—é —Å—Ç—Ä–µ–ª—å–±—É –ø–æ –æ—Ç—Ä—è–¥—É –±–æ–µ–≤—ã—Ö –∫–æ—Ä–∞–±–ª–µ–π. –£—Ç—Ä–æ–º 12 –∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞ –∫—Ä–µ–π—Å–µ—Ä —É—Å–ª–æ–≤–Ω–æ –∞—Ç–∞–∫–æ–≤–∞–ª –∫—Ä—ã–ª–∞—Ç–æ–π —Ä–∞–∫–µ—Ç–æ–π "–ì—Ä–∞–Ω–∏—Ç" —ç—Å–∫–∞–¥—Ä—É –≤–æ –≥–ª–∞–≤–µ —Å —Ç—è–∂–µ–ª—ã–º –∞–≤–∏–∞–Ω–µ—Å—É—â–∏–º –∫—Ä–µ–π—Å–µ—Ä–æ–º "–ê–¥–º–∏—Ä–∞–ª –ö—É–∑–Ω–µ—Ü–æ–≤" –∏ —Ñ–ª–∞–≥–º–∞–Ω–æ–º —Ñ–ª–æ—Ç–∞ –∞—Ç–æ–º–Ω—ã–º –∫—Ä–µ–π—Å–µ—Ä–æ–º "–ü–µ—Ç—Ä –í–µ–ª–∏–∫–∏–π". "–ö—É—Ä—Å–∫" –≤ 09:40 –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã–ª –Ω–∞—á–∞—Ç—å –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∫—É, –∞ —Å 11:40 –¥–æ 13:40 –ø—Ä–æ–≤–µ—Å—Ç–∏ —É—á–µ–±–Ω—É—é –∞—Ç–∞–∫—É –∞–≤–∏–∞–Ω–µ—Å—É—â–µ–π –≥—Ä—É–ø–ø—ã –∫–æ—Ä–∞–±–ª–µ–π. –ü–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–µ –∑–∞–ø–∏—Å–∏ –≤ –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∞—Ö –æ—Ç–º–µ—á–µ–Ω—ã 11 —á–∞—Å–∞–º–∏ 15 –º–∏–Ω—É—Ç–∞–º–∏.

–í 11:28 –≥–∏–¥—Ä–æ–∞–∫—É—Å—Ç–∏–∫ –Ω–∞ –∫—Ä–µ–π—Å–µ—Ä–µ "–ü–µ—Ç—Ä –í–µ–ª–∏–∫–∏–π" –∑–∞—Ñ–∏–∫—Å–∏—Ä–æ–≤–∞–ª –≤–∑—Ä—ã–≤, –ø–æ—Å–ª–µ —á–µ–≥–æ –∫–æ—Ä–∞–±–ª—å –æ—â—É—Ç–∏–º–æ —Ç—Ä—è—Ö–Ω—É–ª–æ. –ö–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä –∫—Ä–µ–π—Å–µ—Ä–∞, –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω 1-–≥–æ —Ä–∞–Ω–≥–∞ –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä –ö–∞—Å–∞—Ç–æ–Ω–æ–≤, –≤—ã—Å–ª—É—à–∞–≤ –¥–æ–∫–ª–∞–¥ –æ –≤–∑—Ä—ã–≤–µ, –Ω–µ –ø—Ä–∏–¥–∞–ª –µ–º—É –∑–Ω–∞—á–µ–Ω–∏—è. –ö–æ–º–∞–Ω–¥—É—é—â–∏–π –°–µ–≤–µ—Ä–Ω—ã–º —Ñ–ª–æ—Ç–æ–º –í—è—á–µ—Å–ª–∞–≤ –ü–æ–ø–æ–≤, —Ç–∞–∫–∂–µ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–≤—à–∏–π—Å—è –Ω–∞ –∫—Ä–µ–π—Å–µ—Ä–µ, –ø–æ–∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–≤–∞–ª—Å—è, —á—Ç–æ –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–ª–æ. –ï–º—É –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª–∏: "–í–∫–ª—é—á–∏–ª–∞—Å—å –∞–Ω—Ç–µ–Ω–Ω–∞ —Ä–∞–¥–∏–æ–ª–æ–∫–∞—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–π —Å—Ç–∞–Ω—Ü–∏–∏".

Наблюдатели в назначенное время торпедных атак не обнаружили. На командном пункте надводников всплытия атомохода не видели, доклада на ультракоротких волнах по результатам выполнения учебно-боевого упражнения не получали. В 14:50 корабли и вертолеты осмотрели район возможного нахождения "Курска". В установленное время – 17:30 – подлодка на связь не вышла. О катастрофе военному руководству стало известно вечером, когда в 23:00 командир подлодки Лячин повторно не вышел на связь. В 23:30 атомная подводная лодка "Курск" была объявлена "аварийной".

–£—Ç—Ä–æ–º —Å–ª–µ–¥—É—é—â–µ–≥–æ –¥–Ω—è, 13 –∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞, –≤ 04:51 "–ö—É—Ä—Å–∫" –±—ã–ª –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–µ–Ω –≥–∏–¥—Ä–æ–∞–∫—É—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –∞–ø–ø–∞—Ä–∞—Ç—É—Ä–æ–π –∫—Ä–µ–π—Å–µ—Ä–∞ "–ü–µ—Ç—Ä –í–µ–ª–∏–∫–∏–π" –ª–µ–∂–∞—â–∏–º –Ω–∞ –≥—Ä—É–Ω—Ç–µ –Ω–∞ –≥–ª—É–±–∏–Ω–µ 108 –º–µ—Ç—Ä–æ–≤.

–ü–æ –¥–∞–Ω–Ω—ã–º —Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏—è, 12 –∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞ –≤ 11 —á–∞—Å–æ–≤ 28 –º–∏–Ω—É—Ç –∏ 26,5 —Å–µ–∫—É–Ω–¥—ã –≤ –ø–µ—Ä–≤–æ–º –æ—Ç—Å–µ–∫–µ –∞—Ç–æ–º–Ω–æ–≥–æ –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω–æ–≥–æ —Ä–∞–∫–µ—Ç–æ–Ω–æ—Å–Ω–æ–≥–æ –∫—Ä–µ–π—Å–µ—Ä–∞ –ö-141 "–ö—É—Ä—Å–∫" –≤–∑–æ—Ä–≤–∞–ª–∞—Å—å –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∞—è —Ç–æ—Ä–ø–µ–¥–∞ –∫–∞–ª–∏–±—Ä–∞ 650 –º–∏–ª–ª–∏–º–µ—Ç—Ä–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –ø—Ä–∏–≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª–∏ –∫ —É—á–µ–±–Ω–æ–π —Å—Ç—Ä–µ–ª—å–±–µ –∏ –∑–∞–≥—Ä—É–∑–∏–ª–∏ –≤ —Ç–æ—Ä–ø–µ–¥–Ω—ã–π –∞–ø–ø–∞—Ä–∞—Ç ‚Ññ4. –¢—Ä–æ–µ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–≤—à–∏—Ö—Å—è –ø–æ–±–ª–∏–∑–æ—Å—Ç–∏ –º–æ—Ä—è–∫–æ–≤ –ø–æ–≥–∏–±–ª–∏ –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ.

Через пробоину в отсек под огромным давлением хлынула вода, и крейсер, который двигался на глубине 18 метров со скоростью 6 узлов (11,1 километра в час), пошел ко дну под углом 30 градусов. 154-метровая лодка врезалась в грунт и пропахала его носом, после чего замерла в почти горизонтальном положении. Через 35 секунд после остановки на грунте произошел второй взрыв, в 25 раз более мощный, чем первый, – сдетонировали около десяти боевых торпед. Этот взрыв мгновенно погубил всех, кто находился во втором и третьем отсеках, – две массивные межотсечные переборки сорвались с места и прошлись по ним, как пресс.

–ü—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ —á–µ—Ä–µ–∑ –¥–µ—Å—è—Ç—å –º–∏–Ω—É—Ç –ø–æ–≥–∏–±–ª–∏ –∏ —Ç–µ, –∫—Ç–æ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª—Å—è –≤ —á–µ—Ç–≤–µ—Ä—Ç–æ–º, –ø—è—Ç–æ–º –∏ –ø—è—Ç–æ–º-–±–∏—Å –æ—Ç—Å–µ–∫–∞—Ö. –í —ç—Ç–æ—Ç –º–æ–º–µ–Ω—Ç –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω-–ª–µ–π—Ç–µ–Ω–∞–Ω—Ç –Ý–∞—à–∏–¥ –ê—Ä—è–ø–æ–≤, –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä —à–µ—Å—Ç–æ–≥–æ —Ä–µ–∞–∫—Ç–æ—Ä–Ω–æ–≥–æ –æ—Ç—Å–µ–∫–∞, –Ω–∞–º–µ—Ä—Ç–≤–æ –∑–∞–¥—Ä–∞–∏–ª –ø–µ—Ä–µ–±–æ—Ä–∫—É –º–µ–∂–¥—É —à–µ—Å—Ç—ã–º –∏ —Å–æ—Å–µ–¥–Ω–∏–º –æ—Ç—Å–µ–∫–∞–º–∏, –ø—è—Ç—ã–º-–±–∏—Å.

–í—ã–∂–∏–≤—à–∏–µ —á–ª–µ–Ω—ã —ç–∫–∏–ø–∞–∂–∞, 23 –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω–∏–∫–∞, —Å–æ–±—Ä–∞–ª–∏—Å—å –≤ –¥–µ–≤—è—Ç–æ–º –∫–æ—Ä–º–æ–≤–æ–º –æ—Ç—Å–µ–∫–µ, —Å—Ç–∞–≤—à–µ–º –∏—Ö —É–±–µ–∂–∏—â–µ–º. –ò–º–µ–Ω–Ω–æ —Ç–∞–º –±—ã–ª –æ–±–æ—Ä—É–¥–æ–≤–∞–Ω —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã–π –∞–≤–∞—Ä–∏–π–Ω–æ-—Å–ø–∞—Å–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π —à–ª—é–∑ –¥–ª—è —ç–≤–∞–∫—É–∞—Ü–∏–∏.

–í –æ—Ñ–∏—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ–º –æ—Ç—á–µ—Ç–µ, –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ–º –≤ 2002 –≥–æ–¥—É –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–º –ø—Ä–æ–∫—É—Ä–æ—Ä–æ–º –£—Å—Ç–∏–Ω–æ–≤—ã–º, –ø—Ä–∏—á–∏–Ω–æ–π –≤–∑—Ä—ã–≤–∞ —Ç–æ—Ä–ø–µ–¥—ã 65-76–ê ("–ö–∏—Ç") –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∞ —É—Ç–µ—á–∫–∞ –∫–æ–º–ø–æ–Ω–µ–Ω—Ç–æ–≤ —Ç–æ–ø–ª–∏–≤–∞ —Ç–æ—Ä–ø–µ–¥—ã (–ø–µ—Ä–æ–∫—Å–∏–¥ –≤–æ–¥–æ—Ä–æ–¥–∞).

В зорвавшаяся торпеда была изготовлена в составе серии из десяти единиц, которую признали бракованной – в них текли сварные швы резервуаров. Торпеды отозвали на завод для устранения недостатков. Однако в предписании говорилось "отозвать боевые торпеды", тогда как одна из них числилась "учебной" и поэтому не была возвращена на завод. Позже она была подана на "Курск".

Спасательные работы силами Северного флота проходили с 13 по 21 августа. Пресс-служба Главного штаба ВМФ объясняла, что работы осложняются сильным подводным течением, низкой прозрачностью воды, волнением моря и большим креном "Курска" – примерно 60 градусов. Однако капитан 3-го ранга Андрей Шолохов, трижды погружавшийся на глубоководном аппарате "Приз", утверждал, что скорость подводного течения не более 0,7 узла, видимость допустима для спасательных работ и никакого крена нет.

–í—Å–µ –ø–æ–ø—ã—Ç–∫–∏ "–ø—Ä–∏—Å–æ—Å–∞—Ç—å—Å—è" –∫ –∫–æ–º–∏–Ω–≥—Å-–ø–ª–æ—â–∞–¥–∫–µ "–ö—É—Ä—Å–∫–∞" –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å –Ω–µ—É–¥–∞—á–Ω—ã–º–∏, –ø–æ—Å–∫–æ–ª—å–∫—É —Ç—Ä–µ—Å–Ω—É–ª–æ –º–µ—Ç–∞–ª–ª–∏—á–µ—Å–∫–æ–µ –∫–æ–ª—å—Ü–æ —à–ª—é–∑–∞.

20 –∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞ –∫ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–º –¥–æ–ø—É—Å—Ç–∏–ª–∏ –Ω–æ—Ä–≤–µ–∂—Å–∫–æ–µ —Å—É–¥–Ω–æ Seaway Eagle, –≤–æ–¥–æ–ª–∞–∑—ã –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ —Å–º–æ–≥–ª–∏ –≤—Å–∫—Ä—ã—Ç—å –∫–æ—Ä–º–æ–≤–æ–π –∞–≤–∞—Ä–∏–π–Ω–æ-—Å–ø–∞—Å–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –ª—é–∫ —Å—É–±–º–∞—Ä–∏–Ω—ã –Ω–∞ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π –¥–µ–Ω—å. –î–∞–ª—å—à–µ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ—è–ª–∞ —Ç—è–∂–µ–ª–∞—è –æ–ø–µ—Ä–∞—Ü–∏—è –ø–æ –ø–æ–¥—ä–µ–º—É —Ç–µ–ª –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω–∏–∫–æ–≤ –∏ —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–Ω—ã—Ö –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–æ–≤ –∑–∞—Ç–æ–Ω—É–≤—à–µ–π –ø–æ–¥–ª–æ–¥–∫–∏.

–ù–æ—Ä–≤–µ–∂—Å–∫–∏–µ –≤–æ–¥–æ–ª–∞–∑—ã —Å–¥–µ–ª–∞–ª–∏ —Ç–µ—Ö–Ω–æ–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –≤—ã—Ä–µ–∑—ã –≤ –ª–µ–≥–∫–æ–º –∏ –ø—Ä–æ—á–Ω–æ–º –∫–æ—Ä–ø—É—Å–∞—Ö –≤ —Ä–∞–π–æ–Ω–µ 8-–≥–æ, 3-–≥–æ –∏ 4-–≥–æ –æ—Ç—Å–µ–∫–æ–≤. –ó–∞—Ç–µ–º –≤–Ω—É—Ç—Ä–∏ "–ö—É—Ä—Å–∫–∞" –Ω–∞—á–∞–ª–∏ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∏ —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏–µ —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç—ã ‚Äì —Å—Ä–µ–¥–∏ –Ω–∏—Ö –±—ã–ª –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ì–æ—Ä–±—É–Ω–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –≤ –Ω–∞—á–∞–ª–µ 2000-—Ö –≥–æ–¥–æ–≤ –±—ã–ª —Å—Ç–∞—Ä—à–∏–º –±—ã–ª —Å—Ç–∞—Ä—à–∏–º —ç–∫—Å–ø–µ—Ä—Ç–æ–º-–∫—Ä–∏–º–∏–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç–æ–º 1082-–π —Å—É–¥–µ–±–Ω–æ-–º–µ–¥–∏—Ü–∏–Ω—Å–∫–æ–π –ª–∞–±–æ—Ä–∞—Ç–æ—Ä–∏–∏ –°–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–≥–æ —Ñ–ª–æ—Ç–∞. –° –µ–≥–æ —É—á–∞—Å—Ç–∏–µ–º –ø–æ–¥–Ω—è—Ç–æ 37 —Ç–µ–ª –ø–æ–≥–∏–±—à–∏—Ö –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω–∏–∫–æ–≤ —Å –ê–ü–Ý–ö "–ö—É—Ä—Å–∫".

–ü–µ—Ä–µ–¥ —ç–∫—Å–ø–µ—Ä—Ç–∞–º–∏ —Å—Ç–æ—è–ª–∞ —Å–ª–æ–∂–Ω–∞—è –∑–∞–¥–∞—á–∞: –ø–æ–Ω—è—Ç—å, –∫–∞–∫ –ø–æ–≥–∏–± —ç–∫–∏–ø–∞–∂ –∏ –∏–¥–µ–Ω—Ç–∏—Ñ–∏—Ü–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω–∏–∫–æ–≤. –í –∏–Ω—Ç–µ—Ä–≤—å—é –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç–∞–º –ì–æ—Ä–±—É–Ω–æ–≤ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–ª, —Å —á–µ–≥–æ –Ω–∞—á–∞–ª–∏ –∫—Ä–∏–º–∏–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç—ã:

"Первым делом запрашивали сведения из медучреждений, затем изучали и систематизировали поступившие документы – истории болезни, рентгеновские снимки, медицинские книжки, санаторно-курортные карты Это вроде базы данных. После — особое внимание к внешности. Здесь уже помогали близкие. На основе полученной информации составляли идентификационные карты. Кто-то помогал фотографиями из семейных архивов. У кого-то из погибших, например, имелись татуировки; мы уточняли, где на теле и какая именно. Это западало в память. Особенно если было не изображение группы крови, а, к примеру, акула или подводная лодка. Естественно, они в памяти откладывались. И потом, уже во время работы на самой лодке, естественно, я вспоминал, кто и что об этом герое-подводнике рассказывал. Можно представить, составлено около 100 протоколов допросов. Все это было нужно для опознания – никто ж не знал, в каком состоянии будут тела, когда их поднимут. Скажу сразу, с нами всегда дежурили медики скорой, которым часто приходилось помогать родственникам, – нелегко было рассказывать о детях и братьях, которых нет в живых".

–°–ø–µ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç—ã –Ω–∞—á–∞–ª–∏ —Å –¥–µ–≤—è—Ç–æ–≥–æ –æ—Ç—Å–µ–∫–∞. –¢–∞–º, –ø–æ —Å–ª–æ–≤–∞–º –ì–æ—Ä–±—É–Ω–æ–≤–∞, –±—ã–ª–∞ –≤–æ–¥–∞ —Å –ø–ª–µ–Ω–∫–æ–π –∏–∑ –º–∞–∑—É—Ç–∞ –∏ –≤—ã—Å–æ–∫–∞—è –∫–æ–Ω—Ü–µ–Ω—Ç—Ä–∞—Ü–∏—è —É–≥–∞—Ä–Ω–æ–≥–æ –≥–∞–∑–∞, —Ç–∞–∫ —á—Ç–æ —ç–∫—Å–ø–µ—Ä—Ç—ã —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∏ –≤ —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –∫–æ—Å—Ç—é–º–∞—Ö. –í —Å–∞–º–æ–π –ª–æ–¥–∫–µ –ø–æ–≤—Å—é–¥—É –±—ã–ª–∏ —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤–∞ —Ä–µ–≥–µ–Ω–µ—Ä–∞—Ü–∏–∏ –≤–æ–∑–¥—É—Ö–∞ –∏ —Å–ø–∞—Å–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–µ –≥–∏–¥—Ä–æ–∫–æ—Å—Ç—é–º—ã. –ù–∞ –ª–∏—Ü–∞—Ö –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω–∏–∫–æ–≤ –±—ã–ª–∏ –Ω–∞–¥–µ—Ç—ã –º–∞—Å–∫–∏ –ø–æ—Ä—Ç–∞—Ç–∏–≤–Ω—ã—Ö –¥—ã—Ö–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –∞–ø–ø–∞—Ä–∞—Ç–æ–≤.

"Мы обнаруживали тела даже в таких местах, куда пройти просто нереально. К некоторым, чтобы извлечь их в проход, приходилось проползать по-пластунски, и затем, практически в обнимку, выползать назад. В девятом отсеке я работал обычно вместе со следователем военной прокуратуры Северного флота Андреем Мезеновым. Одного из моряков мы поднимали почти пять часов. Но не всех, кого планировали найти, нашли сразу", – вспоминает Александр Горбунов.

Александр Горбунов признался, что работать было очень тяжело – и физически, и психологически:

"Там был настоящий хаос. Искать тела приходилось в огромных кучах обломков, настоящей каше из металла. Нельзя было фрагментировать тела – старались, как могли, их сохранить. Адский труд на самом деле. Копали по несколько часов – и это было нормально. Представьте, если следователей, которые работали непосредственно на "Курске", было около 40 человек, то экспертов всего четверо. Один из нас, экспертов, Шамиль Шамшутдинов, сутками не вылезал из подлодки. На самых сложных участках, где взрыв уничтожил почти все, находили только части тел. Здесь уже приходила на помощь та база данных, которую создали. И идентификационная карта – ее завели на каждого моряка. К концу марта 2002 года удалось обнаружить и опознать тела 115 погибших подводников. Двух матросов и главного специалиста "Дагдизеля" не нашли. Позже комиссия подтвердила: все находившиеся в девятом отсеке люди погибли от отравления угарным газом. В течение 7-8 часов после катастрофы".

–ë–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä—è –ø—Ä–µ–¥—Å–º–µ—Ä—Ç–Ω–æ–π –∑–∞–ø–∏—Å–∫–µ –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω-–ª–µ–π—Ç–µ–Ω–∞–Ω—Ç–∞ –í–ú–§ –î–º–∏—Ç—Ä–∏—è –ö–æ–ª–µ—Å–Ω–∏–∫–æ–≤–∞, –º–æ–∂–Ω–æ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, —á—Ç–æ 12 –∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞ –≤ 15:15 –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å —Ç—Ä–∏ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞ –Ω–∞ –±–æ—Ä—Ç—É –±—ã–ª–∏ –µ—â–µ –∂–∏–≤—ã.

–ö–æ–ª–µ—Å–Ω–∏–∫–æ–≤, –æ—Å—Ç–∞–≤—à–∏—Å—å –∑–∞ —Å—Ç–∞—Ä—à–µ–≥–æ –Ω–∞ —Ç–µ—Ä–ø—è—â–µ–π –∫—Ä—É—à–µ–Ω–∏–µ —Å—É–±–º–∞—Ä–∏–Ω–µ, –≤–µ–ª –±–æ—Ä—Ç–æ–≤–æ–π –∂—É—Ä–Ω–∞–ª –±–æ–µ–≤–æ–≥–æ —Å—É–¥–Ω–∞. –û—Ü–µ–Ω–∏–≤ —Å–≤–æ–∏ —à–∞–Ω—Å—ã, –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω-–ª–µ–π—Ç–µ–Ω–∞–Ω—Ç –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–ª –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Å—Ç—Ä–æ—á–µ–∫ –∏ —Å–≤–æ–µ–π –∂–µ–Ω–µ:

"–û–ª–µ—á–∫–∞, –ª—é–±–ª—é —Ç–µ–±—è –∏ –ø—Ä–æ—à—É —Å–∏–ª—å–Ω–æ –Ω–µ –ø–µ—Ä–µ–∂–∏–≤–∞—Ç—å. –ü–µ—Ä–µ–¥–∞–π –º–æ–∏–º –ø—Ä–∏–≤–µ—Ç. –ó–¥–µ—Å—å —Ç–µ–º–Ω–æ –ø–∏—Å–∞—Ç—å, –Ω–æ –Ω–∞–æ—â—É–ø—å –ø–æ–ø—Ä–æ–±—É—é. –®–∞–Ω—Å–æ–≤, –ø–æ—Ö–æ–∂–µ, –Ω–µ—Ç, –ø—Ä–æ—Ü–µ–Ω—Ç–æ–≤ 10-20. –ë—É–¥–µ–º –Ω–∞–¥–µ—è—Ç—å—Å—è, —á—Ç–æ —Ö–æ—Ç—å –∫—Ç–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å –ø—Ä–æ—á–∏—Ç–∞–µ—Ç. –ó–¥–µ—Å—å —Å–ø–∏—Å–æ–∫ –ª/—Å –æ—Ç—Å–µ–∫–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –Ω–∞—Ö–æ–¥—è—Ç—Å—è –≤ 9-–º, –∏ –±—É–¥—É—Ç —Å—Ç–∞—Ä–∞—Ç—å—Å—è –≤—ã–π—Ç–∏. –í—Å–µ–º –ø—Ä–∏–≤–µ—Ç, –æ—Ç—á–∞–∏–≤–∞—Ç—å—Å—è –Ω–µ –Ω–∞–¥–æ. –ö–æ–ª–µ—Å–Ω–∏–∫–æ–≤".

–ü–æ–∑–∂–µ —ç—Ç–∏ —Å—Ç—Ä–æ—á–∫–∏ –Ω–∞–∑–≤–∞–ª–∏ –ø–æ—Å–ª–∞–Ω–∏–µ–º –¥–ª—è –≤—Å–µ–π –Ý–æ—Å—Å–∏–∏. –°–∞–º–æ –∂–µ –ø–∏—Å—å–º–æ –Ω–∞—à–ª–∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤ –æ–∫—Ç—è–±—Ä–µ 2000 –≥–æ–¥–∞. –í–æ–¥–æ–ª–∞–∑—ã –¥–æ—Å—Ç–∞–ª–∏ –µ–≥–æ –∏–∑ –ª–µ–≤–æ–≥–æ –Ω–∞–≥—Ä—É–¥–Ω–æ–≥–æ –∫–∞—Ä–º–∞–Ω–∞ –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω–∏–∫–∞. –°–≤–µ—Ä–Ω—É—Ç—ã–µ –≤—á–µ—Ç–≤–µ—Ä–æ –¥–≤–∞ –ª–∏—Å—Ç–∞ –±—É–º–∞–≥–∏ –±—ã–ª–∏ –ø–æ–≤—Ä–µ–∂–¥–µ–Ω—ã –º–æ—Ä—Å–∫–æ–π –≤–æ–¥–æ–π, –Ω–æ –ø—Ä–æ—á–∏—Ç–∞—Ç—å —Ç–µ–∫—Å—Ç –≤—Å–µ –∂–µ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å.

"–ö—É—Ä—Å–∫" –ø–æ–¥–Ω—è–ª–∏ —Å–æ –¥–Ω–∞ –º–æ—Ä—è –≤ –æ–∫—Ç—è–±—Ä–µ 2001-–≥–æ. –§—Ä–∞–≥–º–µ–Ω—Ç —Ä—É–±–∫–∏ 15 –∏—é–Ω—è 2009 –≥–æ–¥–∞

–ü–æ–∫–∞–∑–∞—Ç—å –±–æ–ª—å—à–µ

2 –≥–æ–¥—ã –Ω–∞–∑–∞–¥

12 –∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞ 1681 –≥–æ–¥–∞ –≤ –¥–∞—Ç—Å–∫–æ–º –≥–æ—Ä–æ–¥–µ –•–æ—Ä—Å–µ–Ω—Å —Ä–æ–¥–∏–ª—Å—è –í–∏—Ç—É—Å –ò–æ–Ω–∞—Å—Å–µ–Ω –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥, —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º—É —Å—É–∂–¥–µ–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Å—Ç–∞—Ç—å –æ–¥–Ω–∏–º –∏–∑ –≤–µ–ª–∏—á–∞–π—à–∏—Ö —Ä—É—Å—Å–∫–∏—Ö –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª–µ–π –∏ –ø–µ—Ä–≤–æ–æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞—Ç–µ–ª–µ–π.

–°—ã–Ω —Ç–∞–º–æ–∂–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Å–ª—É–∂–∞—â–µ–≥–æ, –í–∏—Ç—É—Å –ø–æ—Å–ª–µ –æ–∫–æ–Ω—á–∞–Ω–∏—è —à–∫–æ–ª—ã –ø–æ—Å—Ç—É–ø–∏–ª –≤ –ú–æ—Ä—Å–∫–æ–π –∫–∞–¥–µ—Ç—Å–∫–∏–π –∫–æ—Ä–ø—É—Å. –í–º–µ—Å—Ç–µ —Å –¥—Ä—É–∑—å—è–º–∏ —é–Ω–æ—à–∞ –≥—Ä–µ–∑–∏–ª –æ –¥–∞–ª—å–Ω–∏—Ö –ø–æ—Ö–æ–¥–∞—Ö –∏ —Å–ª–∞–≤–µ. –Ý–µ–∞–ª–∏–∑–æ–≤–∞—Ç—å —Å–≤–æ–∏ –º–µ—á—Ç—ã –≤ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–æ–π –î–∞–Ω–∏–∏ –±—ã–ª–æ —Å–ª–æ–∂–Ω–æ, –∏ –±—É–¥—É—â–∏–µ –º–æ—Ä—è–∫–∏ –¥—É–º–∞–ª–∏ –æ —Ç–æ–º, –∫—É–¥–∞ –ø–æ—Å—Ç—É–ø–∏—Ç—å –Ω–∞ —Å–ª—É–∂–±—É.

–Ý–æ—Å—Å–∏—è, –≥–¥–µ –Ω–∞ —Ç—Ä–æ–Ω –≤–∑–æ—à–µ–ª —ç–Ω–µ—Ä–≥–∏—á–Ω—ã–π —Ü–∞—Ä—å –ü–µ—Ç—Ä I, —à–∏—Ä–æ–∫–æ —Ä–∞—Å–∫—Ä—ã–≤–∞–ª–∞ –æ–±—ä—è—Ç—å—è –∏–Ω–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω—Ü–∞–º, —Å—É–ª—è –±–æ–ª—å—à–∏–µ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏ —â–µ–¥—Ä–æ–µ –∂–∞–ª–æ–≤–∞–Ω–∏–µ.

–í 1701-1703 –≥–æ–¥—É –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–∏–ª —Å–≤–æ–π –ø–µ—Ä–≤—ã–π –±–æ–ª—å—à–æ–π –ø–æ—Ö–æ–¥ –∫ –±–µ—Ä–µ–≥–∞–º –ò–Ω–¥–∏–∏, –ø–æ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–µ–Ω–∏–∏ –∏–∑ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª—Å—è —Å –≤–∏—Ü–µ-–∞–¥–º–∏—Ä–∞–ª–æ–º —Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ —Ñ–ª–æ—Ç–∞ –ö–æ—Ä–Ω–µ–ª–∏—É—Å–æ–º –ö—Ä—é–π—Å–æ–º.

–ö—Ä—é–π—Å, –Ω–æ—Ä–≤–µ–∂–µ—Ü –ø–æ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—é, –≤—ã–ø–æ–ª–Ω—è–ª –≤ –ï–≤—Ä–æ–ø–µ —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—É—é –º–∏—Å—Å–∏—é –ø–æ –ø–æ—Ä—É—á–µ–Ω–∏—é —Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ —Ü–∞—Ä—è. –£—Å—Ç—Ä–∞–∏–≤–∞—è —Ä—É—Å—Å–∫–∏—Ö —é–Ω–æ—à–µ–π –Ω–∞ —É—á–µ–±—É, –æ–Ω –æ–¥–Ω–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ –≤–µ—Ä–±–æ–≤–∞–ª –º–æ–ª–æ–¥—ã—Ö –≤—ã–ø—É—Å–∫–Ω–∏–∫–æ–≤ –µ–≤—Ä–æ–ø–µ–π—Å–∫–∏—Ö –º–æ—Ä—Å–∫–∏—Ö —É—á–∏–ª–∏—â –¥–ª—è —Å–ª—É–∂–±—ã –Ω–∞ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–º —Ñ–ª–æ—Ç–µ. –°—Ä–µ–¥–∏ —Ç–µ—Ö, –∫—Ç–æ –ø–æ–ø–∞–ª—Å—è –≤ —Å–µ—Ç–∏ –ö–æ—Ä–Ω–µ–ª–∏—è –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–∏—á–∞, –∫–∞–∫ –∑–≤–∞–ª–∏ –≤–∏—Ü–µ-–∞–¥–º–∏—Ä–∞–ª–∞ –Ω–∞ —Ä—É—Å—Å–∫–∏–π –ª–∞–¥, –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –∏ –í–∏—Ç—É—Å –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥.

–í 1703 –≥–æ–¥—É –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥ –Ω–∞—á–∞–ª —Å–ª—É–∂–±—É –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –≤ —á–∏–Ω–µ —É–Ω—Ç–µ—Ä-–ª–µ–π—Ç–µ–Ω–∞–Ω—Ç–∞. –ù–æ–≤–æ—è–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–π –ò–≤–∞–Ω –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–∏—á (—Ä—É—Å—Å–∫–æ–µ –∏–º—è –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥–∞) –∑–∞—Ä–µ–∫–æ–º–µ–Ω–¥–æ–≤–∞–ª —Å–µ–±—è —Å –ª—É—á—à–µ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã. –û–Ω —Å–ª—É–∂–∏–ª –Ω–∞ –ê–∑–æ–≤–µ –∏ –ë–∞–ª—Ç–∏–∫–µ, –∏ –≤—Å–∫–æ—Ä–µ –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –≤ —á–∏—Å–ª–µ —Ç–µ—Ö –æ—Ñ–∏—Ü–µ—Ä–æ–≤, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª —Å–∞–º —Ü–∞—Ä—å.

–ë–µ—Ä–∏–Ω–≥ –≤–æ—à–µ–ª –≤ —á–∏—Å–ª–æ –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä–æ–≤ —Å—É–¥–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –±—ã–ª–æ –¥–æ–≤–µ—Ä–µ–Ω–æ –≤–µ—Å—Ç–∏ –ø–µ—Ä–≤—ã–µ –∫–æ—Ä–∞–±–ª–∏ –ø–æ–¥ —Ä—É—Å—Å–∫–∏–º —Ñ–ª–∞–≥–æ–º –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –ï–≤—Ä–æ–ø—ã –∏–∑ –ø–æ—Ä—Ç–æ–≤ –ê–∑–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –º–æ—Ä—è –Ω–∞ –ë–∞–ª—Ç–∏–∫—É. –ó–∞—Ç–µ–º –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥ –±—ã–ª –Ω–∞–∑–Ω–∞—á–µ–Ω –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä–æ–º –∫—Ä—É–ø–Ω–µ–π—à–µ–≥–æ –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –±–æ–µ–≤–æ–≥–æ —Å—É–¥–Ω–∞ ‚Äî 90-–ø—É—à–µ—á–Ω–æ–≥–æ –ª–∏–Ω–∫–æ—Ä–∞ ¬´–õ–µ—Å–Ω–æ–π¬ª.

–ò–≤–∞–Ω –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–∏—á –æ–±–∑–∞–≤–µ–ª—Å—è —Å–µ–º—å–µ–π –∏ —Å –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π —É—à–µ–ª –≤ —Ä—É—Å—Å–∫—É—é –∂–∏–∑–Ω—å. –ü–æ–±—ã–≤–∞–≤ –≤ –î–∞–Ω–∏–∏ –≤ 1715 –≥–æ–¥—É, –æ–Ω –±–æ–ª–µ–µ –Ω–µ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–ª—Å—è —Ç—É–¥–∞. –ï–≥–æ –±–æ–ª–µ–µ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–≤–∞–ª–æ –∏–∑—É—á–µ–Ω–∏–µ –Ω–µ–æ–±—ä—è—Ç–Ω—ã—Ö –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏.

–ö –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –±—ã–ª–∞ –ø—Ä–∏—Å–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∞ –ö–∞–º—á–∞—Ç–∫–∞, –∏ –ø–æ —É–∫–∞–∑—É –ü–µ—Ç—Ä–∞ I –±—ã–ª–æ –Ω–∞–ª–∞–∂–µ–Ω–æ –º–æ—Ä—Å–∫–æ–µ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–µ –Ω–∞ –ª–∞–¥—å—è—Ö –º–µ–∂–¥—É –û—Ö–æ—Ç—Å–∫–æ–º –∏ –∑–∞–ø–∞–¥–Ω—ã–º –ø–æ–±–µ—Ä–µ–∂—å–µ–º –ö–∞–º—á–∞—Ç–∫–∏.

–û—Ñ–∏—Ü–µ—Ä —Ñ–ª–æ—Ç–∞ –í–∏—Ç—É—Å –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥ –º–µ—á—Ç–∞–ª –∑–∞–Ω—è—Ç—å—Å—è –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å—Å–∫–æ–π —Ä–∞–±–æ—Ç–æ–π, –≤ —á–∞—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏, —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–µ–Ω–∏–µ–º –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–∞ –æ —Ç–æ–º, –µ—Å—Ç—å –ª–∏ –ø–µ—Ä–µ—à–µ–µ–∫ –º–µ–∂–¥—É –ê–∑–∏–µ–π –∏ –ê–º–µ—Ä–∏–∫–æ–π.

–Ý—É—Å—Å–∫–∏–π –∏–º–ø–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä, –∑–¥–æ—Ä–æ–≤—å–µ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –±—ã–ª–æ —Å–µ—Ä—å–µ–∑–Ω–æ –ø–æ–¥–æ—Ä–≤–∞–Ω–æ, —Ç–µ–º –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ, —É–¥–µ–ª—è–ª –±–æ–ª—å—à–æ–µ –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–∞–º –∏–∑—É—á–µ–Ω–∏—è –æ—Ç–¥–∞–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö —Ä—É—Å—Å–∫–∏—Ö –∑–µ–º–µ–ª—å –∏ —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Å –Ω–∏–º–∏ –≥—Ä–∞–Ω–∏—á–∞—Ç.

Незадолго до смерти Петра Витус Беринг, получивший чин капитан-командора, назначается руководителем экспедиции на Дальний Восток. Предписание императора гласило — построить на Камчатке судна и на них «искать, где Азия сошлась с Америкой». Одновременно участникам экспедиции предстояло обследовать малоизученные территории Дальнего Востока.

–ü—É—Ç–µ—à–µ—Å—Ç–≤–∏–µ –∏–∑ –µ–≤—Ä–æ–ø–µ–π—Å–∫–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –Ω–∞ –î–∞–ª—å–Ω–∏–π –í–æ—Å—Ç–æ–∫ –≤ —Ç–µ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∞ –±—ã–ª–æ –Ω–µ–ø—Ä–æ—Å—Ç–æ–π –∑–∞–¥–∞—á–µ–π –∏ –±–µ–∑ –≤—Å—è–∫–∏—Ö –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å—Å–∫–∏—Ö —Ü–µ–ª–µ–π.

До Охотска участники Первой Камчатской экспедиции добирались два года, добравшись до стартовой точки маршрута лишь в январе 1727 года. После зимовки экспедиция переправила снаряжение на лодках и собачьих упряжках к устью реки Камчатка на восточном побережье полуострова, где к лету 1728 года было закончено строительство бота «Святой Гавриил».

В июле 1728 года «Святой Гавриил» взял курс на север, а затем на северо-восток, двигаясь вдоль побережья.

–î–æ —ç–∫—Å–ø–µ–¥–∏—Ü–∏–∏ –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥–∞ —ç—Ç–∏ –º–µ—Å—Ç–∞ –Ω–µ –∏–∑—É—á–∞–ª –Ω–∏–∫—Ç–æ. –ò–º –±—ã–ª–∏ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—ã –ö–∞—Ä–∞–≥–∏–Ω—Å–∫–∏–π –∑–∞–ª–∏–≤ —Å –æ—Å—Ç—Ä–æ–≤–æ–º, –∑–∞–ª–∏–≤ –ö—Ä–µ—Å—Ç–∞, –±—É—Ö—Ç–∞ –ü—Ä–æ–≤–∏–¥–µ–Ω–∏—è, –ê–Ω–∞–¥—ã—Ä—Å–∫–∏–π –∑–∞–ª–∏–≤ –∏ –æ—Å—Ç—Ä–æ–≤ –°–≤—è—Ç–æ–≥–æ –õ–∞–≤—Ä–µ–Ω—Ç–∏—è.

–û—Å—Ç—Ä–æ–≤ –°–≤—è—Ç–æ–≥–æ –õ–∞–≤—Ä–µ–Ω—Ç–∏—è, —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–Ω—ã–π –≤ 80 –∫–º –æ—Ç –ø–æ–ª—É–æ—Å—Ç—Ä–æ–≤–∞ –ß—É–∫–æ—Ç–∫–∞, –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç—Å—è –≤ –ø—Ä–æ–ª–∏–≤–µ, —Ä–∞–∑–¥–µ–ª—è—é—â–µ–º –ê–∑–∏—é –∏ –ê–º–µ—Ä–∏–∫—É. –°–∞–º –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥, –æ–¥–Ω–∞–∫–æ, —Å—Ä–∞–∑—É —ç—Ç–æ–≥–æ –Ω–µ –ø–æ–Ω—è–ª, –ø–æ—Å–∫–æ–ª—å–∫—É —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ —Å–º–æ–≥ –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏—Ç—å –ø–æ–±–µ—Ä–µ–∂—å–µ –ê–º–µ—Ä–∏–∫–∏.

«Святой Гавриил» продолжил плавание и вышел в Чукотское море. Достигнув широты 67° 18′, Беринг приказал лечь на обратный курс. Капитан-командор посчитал, что он прошел на север достаточно для того, чтобы объявить — перешейка между двумя материками нет, а есть пролив.

–í–ø–æ—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏–∏ —ç—Ç–æ—Ç –ø—Ä–æ–ª–∏–≤ –±—ã–ª –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω –≤ —á–µ—Å—Ç—å –í–∏—Ç—É—Å–∞ –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥–∞, –∏ —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–µ–Ω –Ω–∞–º –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥–æ–≤ –ø—Ä–æ–ª–∏–≤.

–í 1729 –≥–æ–¥—É —ç–∫—Å–ø–µ–¥–∏—Ü–∏—è –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥–∞ –æ–±–æ–≥–Ω—É–ª–∞ –ö–∞–º—á–∞—Ç–∫—É —Å —é–≥–∞, –≤—ã—è–≤–∏–≤ –ö–∞–º—á–∞—Ç—Å–∫–∏–π –∑–∞–ª–∏–≤ –∏ –ê–≤–∞—á–∏–Ω—Å–∫—É—é –≥—É–±—É, –ø–æ—Å–ª–µ —á–µ–≥–æ –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª–∏ –±–ª–∞–≥–æ–ø–æ–ª—É—á–Ω–æ –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏—Å—å –≤ –û—Ö–æ—Ç—Å–∫.

–í –º–∞—Ä—Ç–µ 1730 –≥–æ–¥–∞ –í–∏—Ç—É—Å –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥ –ø—Ä–∏–±—ã–ª –≤ –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥, –ø—Ä–∏–≤–µ–∑—è —Å —Å–æ–±–æ–π –æ–±—à–∏—Ä–Ω—ã–µ –æ—Ç—á–µ—Ç—ã –æ–± –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–Ω–∏—è –∏ –ø–æ–¥—Ä–æ–±–Ω—É—é –∫–∞—Ä—Ç—É –∏–∑—É—á–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∑–µ–º–µ–ª—å, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –∑–∞—Ç–µ–º –ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏–µ, –Ω–æ –∏ –≤—Å–µ –µ–≤—Ä–æ–ø–µ–π—Å–∫–∏–µ –∫–∞—Ä—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ—ã.

–í —Å–≤–æ–µ–º –æ—Ç—á–µ—Ç–µ –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥ —É–≤–µ—Ä–µ–Ω–Ω–æ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –ø–æ–±–µ—Ä–µ–∂—å–µ –ê–º–µ—Ä–∏–∫–∏ —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–æ –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –Ω–µ–¥–∞–ª–µ–∫–æ –æ—Ç –ö–∞–º—á–∞—Ç–∫–∏, –∏ –µ—Å—Ç—å –≤—Å–µ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –¥–ª—è —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—è —Ç–æ—Ä–≥–æ–≤—ã—Ö —Å–≤—è–∑–µ–π —Å –∂–∏—Ç–µ–ª—è–º–∏ –ê–º–µ—Ä–∏–∫–∏. –ö–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω-–∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ—Ä –ø—Ä–∏–∑—ã–≤–∞–ª –∑–∞–Ω—è—Ç—å—Å—è –±–æ–ª–µ–µ –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω—ã–º –∏–∑—É—á–µ–Ω–∏–µ–º –°–∏–±–∏—Ä–∏, –±–æ–≥–∞—Ç–æ–π –ø–æ–ª–µ–∑–Ω—ã–º–∏ –∏—Å–∫–æ–ø–∞–µ–º—ã–º–∏, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ –ø–µ—Ä—Å–ø–µ–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ–π —Å —Ç–æ—á–∫–∏ –∑—Ä–µ–Ω–∏—è —Å–µ–ª—å—Å–∫–æ–≥–æ —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–∞. –¢–∞–∫–∂–µ –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥ –ø–∏—Å–∞–ª –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –Ω–µ–æ–±—Ö–æ–¥–∏–º–æ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∏—Ç—å –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –î–∞–ª—å–Ω–µ–≥–æ –í–æ—Å—Ç–æ–∫–∞, –ø–æ—Å–ª–∞–≤ —Ç—É–¥–∞ –±–æ–ª–µ–µ –º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ —ç–∫—Å–ø–µ–¥–∏—Ü–∏–∏.

–ó–∞ —Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è, —á—Ç–æ –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥ –ø—É—Ç–µ—à–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –ø–æ –î–∞–ª—å–Ω–µ–º—É –í–æ—Å—Ç–æ–∫—É, –Ý–æ—Å—Å–∏—è –≤—Å—Ç—É–ø–∏–ª–∞ –≤ —Ç–∞–∫ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–µ–º—É—é ¬´—ç–ø–æ—Ö—É –¥–≤–æ—Ä—Ü–æ–≤—ã—Ö –ø–µ—Ä–µ–≤–æ—Ä–æ—Ç–æ–≤¬ª –∏, –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, –¥–æ –µ–≥–æ –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–Ω–∏–π –Ω–∏–∫–æ–º—É –Ω–µ—Ç –¥–µ–ª–∞.

–û–¥–Ω–∞–∫–æ –ò–≤–∞–Ω –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–∏—á —Å—É–º–µ–ª –∏ –≤ —ç—Ç–∏—Ö —É—Å–ª–æ–≤–∏—è—Ö –¥–æ–±–∏—Ç—å—Å—è —Å–≤–æ–µ–≥–æ. –í 1733 –≥–æ–¥—É –æ–Ω –Ω–∞–∑–Ω–∞—á–∞–µ—Ç—Å—è —Ä—É–∫–æ–≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–µ–º –í—Ç–æ—Ä–æ–π –ö–∞–º—á–∞—Ç—Å–∫–æ–π —ç–∫—Å–ø–µ–¥–∏—Ü–∏–∏. –í –µ–µ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤ –≤–æ—à–ª–∏ —Å—Ä–∞–∑—É –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –æ—Ç—Ä—è–¥–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ—è–ª–æ —Ä–µ—à–∞—Ç—å —Å–≤–æ—é —á–∞—Å—Ç—å –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å—Å–∫–∏—Ö –∑–∞–¥–∞—á.

–°–∞–º –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥, –ø–æ–º–∏–º–æ –æ–±—â–µ–≥–æ —Ä—É–∫–æ–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–∞, –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã–ª –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å–æ —Å–≤–æ–∏–º –ø–æ–º–æ—â–Ω–∏–∫–æ–º –ê–ª–µ–∫—Å–µ–µ–º –ß–∏—Ä–∏–∫–æ–≤—ã–º –ø–µ—Ä–µ—Å–µ—á—å –°–∏–±–∏—Ä—å –∏ –æ—Ç –ö–∞–º—á–∞—Ç–∫–∏ –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–∏—Ç—å—Å—è –∫ –°–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–π –ê–º–µ—Ä–∏–∫–µ –¥–ª—è –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–Ω–∏—è –µ—ë –ø–æ–±–µ—Ä–µ–∂—å—è.

Несмотря на то, что экспедиция имела поддержку на самом высоком уровне, Беринг испытывал трудности с самого начала. Через Тобольск он добрался до Якутска, где вынужден был остаться на целых три года. Все это время он решал организационные вопросы, занимался заготовкой продовольствия и снаряжения. Местные власти на усилия капитан-командора смотрели равнодушно, не оказывая ему никакой помощи. В 1737 году Беринг добрался до Охотска, но здесь ситуация была ничуть не лучше — казалось, что Вторая Камчатская экспедиция была не вопросом государственного значения, а личной причудой ее руководителя.

Только осенью 1740 года, потратив шесть лет на подготовку, отряд Беринга на кораблях «Святой Пётр» и «Святой Павел» двинулся к восточному побережью Камчатки.

–í —Ä–∞–π–æ–Ω–µ –ê–≤–∞—á–∏–Ω—Å–∫–æ–π –≥—É–±—ã –∫–æ—Ä–∞–±–ª–∏ –≤—Å—Ç–∞–ª–∏ –Ω–∞ –∑–∏–º–æ–≤–∫—É. –ë—É—Ö—Ç—É, –ø—Ä–∏—é—Ç–∏–≤—à—É—é —Å—É–¥–∞, –Ω–∞–∑–≤–∞–ª–∏ –ü–µ—Ç—Ä–æ–ø–∞–≤–ª–æ–≤—Å–∫–æ–π, –≤ —á–µ—Å—Ç—å —Å—Ä–∞–∑—É –¥–≤—É—Ö –∫–æ—Ä–∞–±–ª–µ–π. –≠–∫—Å–ø–µ–¥–∏—Ü–∏–µ–π –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥–∞ –±—ã–ª–æ –∑–∞–ª–æ–∂–µ–Ω–æ –ø–æ—Å–µ–ª–µ–Ω–∏–µ –ü–µ—Ç—Ä–æ–ø–∞–≤–ª–æ–≤—Å–∫–∏–π –æ—Å—Ç—Ä–æ–≥, –Ω—ã–Ω–µ —Å—Ç–∞–≤—à–µ–µ –≥–æ—Ä–æ–¥–æ–º –ü–µ—Ç—Ä–æ–ø–∞–≤–ª–æ–≤—Å–∫-–ö–∞–º—á–∞—Ç—Å–∫–∏–π.

После зимовки экспедиция, наконец, смогла приступить к решению главной задачи — поисков пути к берегам Америки. 4 июня 1741 года «Святой Петр и „Святой Павел“ вышли из Авачинской губы. 16 дней спустя, 20 июня, после сильнейшего шторма корабли потеряли друг друга. Поиски в течение нескольких дней не дали результата. Таким образом, „Святой Петр“ под командой Беринг и Святой Павел» под командой Чирикова стали действовать самостоятельно.

16 июля 1741 года «Святой Петр» достиг побережья Аляски в районе хребта, позже получившего название в честь Святого Ильи.

Это было настоящим триумфом исследователя, но на берег он не высадился — Беринг плохо себя чувствовал, и состояние его ухудшалось.

–ù–µ—Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ —ç—Ç–æ, —ç–∫—Å–ø–µ–¥–∏—Ü–∏—è –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª–∞—Å—å. –í —Ä–∞–π–æ–Ω–µ –æ—Å—Ç—Ä–æ–≤–∞ –ö–∞—è–∫ –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∞ —Å—Ç—É–ø–∏–ª–∞ –Ω–∞ –∞–º–µ—Ä–∏–∫–∞–Ω—Å–∫—É—é –∑–µ–º–ª—é, –ø–æ–ø–æ–ª–Ω–∏–ª–∞ –∑–∞–ø–∞—Å—ã –ø—Ä–µ—Å–Ω–æ–π –≤–æ–¥—ã, –∏ —Å—É–¥–Ω–æ —Å—Ç–∞–ª–æ –ø—Ä–æ–¥–≤–∏–≥–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ —é–≥–æ-–∑–∞–ø–∞–¥, –≤—Ä–µ–º—è –æ—Ç –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –æ—Ç–º–µ—á–∞—è –∫ —Å–µ–≤–µ—Ä—É –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—ã–µ –æ—Å—Ç—Ä–æ–≤–∞ –∏ –≥—Ä—É–ø–ø—ã –æ—Å—Ç—Ä–æ–≤–æ–≤.

Члены экспедиции заболевали цингой один за одним. В конце августа была зарегистрирована первая смерть от этой болезни — скончался моряк Никита Шумагин. Его похоронили на одном из открытых островов, который Беринг назвал в честь погибшего. Там же члены экспедиции впервые встретились с алеутами.

Пробыв на острове неделю, «Святой Петр» направился дальше, 6 сентября взяв курс на запад, к берегам Камчатки. Впрочем, курс был весьма условным, поскольку Беринг был тяжело болен, и фактически не управлял кораблем. Пережив серию штормов, измученная команда 4 ноября 1741 года увидела перед собой землю. Но это была не желанная Камчатка, а острова, которые потом назовут Командорскими.

«Святой Петр» бросил якорь недалеко от берега, но ударом волны его сорвало с якоря и перебросило через рифы в глубокую бухту у берега, где волнение не было таким сильным.

–≠–∫–∏–ø–∞–∂—É –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ—è–ª–∞ –∑–∏–º–æ–≤–∫–∞. –ü—Ä–æ–≤–∏–∑–∏—é –∏ —Å–Ω–∞—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–µ –ø–µ—Ä–µ–≤–µ–∑–ª–∏ –Ω–∞ –±–µ—Ä–µ–≥, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Å–æ—à–ª–∏ –∏ —Å–∞–º–∏.

–ó–¥–µ—Å—å –±—ã–ª–∞ —á–∏—Å—Ç–∞—è –ø—Ä–µ—Å–Ω–∞—è –≤–æ–¥–∞, –Ω–æ –≤ –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–º —É—Å–ª–æ–≤–∏—è –±—ã–ª–∏ –æ—á–µ–Ω—å —Ç—è–∂–µ–ª—ã–º–∏. –ó–∏–º–æ–≤–∞–ª–∏ –≤ –∑–µ–º–ª—è–Ω–∫–∞—Ö, –Ω–∞–∫—Ä—ã—Ç—ã—Ö –±—Ä–µ–∑–µ–Ω—Ç–æ–º.

–ö–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω-–∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ—Ä—É –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥—É –∏—Å–ø–æ–ª–Ω–∏–ª–æ—Å—å 60 –ª–µ—Ç, –µ–≥–æ –∑–¥–æ—Ä–æ–≤—å–µ –±—ã–ª–æ –ø–æ–¥–æ—Ä–≤–∞–Ω–æ –∏ —à–∞–Ω—Å–æ–≤ –ø–µ—Ä–µ–∂–∏—Ç—å –∑–∏–º–æ–≤–∫—É –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –û–Ω —É–º–µ—Ä —á–µ—Ä–µ–∑ –º–µ—Å—è—Ü, –≤ –¥–µ–∫–∞–±—Ä–µ 1741 –≥–æ–¥–∞.

–ö –≤–µ—Å–Ω–µ 1742 –≥–æ–¥–∞ –∏–∑ 75 —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫, –≤—Ö–æ–¥–∏–≤—à–∏—Ö –≤ –æ—Ç—Ä—è–¥ –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥–∞, –≤ –∂–∏–≤—ã—Ö –æ—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—å 46. –ü–æ–¥ –∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–Ω–∏–µ–º —à—Ç—É—Ä–º–∞–Ω–∞ –°–≤–µ–Ω–∞ –í–∞–∫—Å—Å–µ–ª—è –Ω–∞ –ø–µ—Ä–µ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–Ω–æ–º —Å—É–¥–Ω–µ –≤ –∞–≤–≥—É—Å—Ç–µ 1742 –≥–æ–¥–∞ –æ–Ω–∏ —Å—É–º–µ–ª–∏ –¥–æ—Å—Ç–∏—á—å –ê–≤–∞—á–∏–Ω—Å–∫–æ–π –≥—É–±—ã.

Алексей Чириков на «Святом Павле» также достиг берегов Америки, перенес немало лишений, гибель части экипажа, но сумел вернуться на Камчатку осенью 1741 года. Весной 1742 года он отправлялся на поиски отряда Беринга, но результата не достиг. Уцелевшие соратники Беринга вернулись на Камчатку самостоятельно.

–ó–∞—Å–ª—É–≥–∏ –í–∏—Ç—É—Å–∞ –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥–∞ –±—ã–ª–∏ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–Ω—ã –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ–∑–¥–Ω–µ–µ, –≤ —Ç–æ–º —á–∏—Å–ª–µ, –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä—è –∏–Ω–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω—ã–º –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—è–º. –í—ã—Å–æ–∫–æ –æ—Ü–µ–Ω–∏–≤–∞–ª –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω-–∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ—Ä–∞ –ª–µ–≥–µ–Ω–¥–∞—Ä–Ω—ã–π –î–∂–µ–π–º—Å –ö—É–∫, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –∏ –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–∏–ª –∏–º–µ–Ω–æ–≤–∞—Ç—å –ø—Ä–æ–ª–∏–≤ –º–µ–∂–¥—É –ê–∑–∏–µ–π –∏ –ê–º–µ—Ä–∏–∫–æ–π –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥–æ–≤—ã–º.

–ö—Ä–æ–º–µ —Ç–æ–≥–æ, –≤ –µ–≥–æ —á–µ—Å—Ç—å –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω—ã –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥–æ–≤–æ –º–æ—Ä–µ, –ú—ã—Å –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥–∞ –∏ –æ—Å—Ç—Ä–æ–≤, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∞ –º–æ–≥–∏–ª–∞ –ø–µ—Ä–≤–æ–æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞—Ç–µ–ª—è.

–ò–∑ 60 –ª–µ—Ç —Å–≤–æ–µ–π –∂–∏–∑–Ω–∏ –í–∏—Ç—É—Å –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥ 38 —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª –Ω–∞ —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–π —Å–ª—É–∂–±–µ. –ò–∑ —ç—Ç–∏—Ö 38 –ª–µ—Ç –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞ –¥–µ—Å—è—Ç–∏–ª–µ—Ç–∏—è –ø—Ä–∏—à–ª–∏—Å—å –Ω–∞ –ö–∞–º—á–∞—Ç—Å–∫–∏–µ —ç–∫—Å–ø–µ–¥–∏—Ü–∏–∏.

–°—ã–Ω —Ç–∞–º–æ–∂–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Å–ª—É–∂–∞—â–µ–≥–æ, –í–∏—Ç—É—Å –ø–æ—Å–ª–µ –æ–∫–æ–Ω—á–∞–Ω–∏—è —à–∫–æ–ª—ã –ø–æ—Å—Ç—É–ø–∏–ª –≤ –ú–æ—Ä—Å–∫–æ–π –∫–∞–¥–µ—Ç—Å–∫–∏–π –∫–æ—Ä–ø—É—Å. –í–º–µ—Å—Ç–µ —Å –¥—Ä—É–∑—å—è–º–∏ —é–Ω–æ—à–∞ –≥—Ä–µ–∑–∏–ª –æ –¥–∞–ª—å–Ω–∏—Ö –ø–æ—Ö–æ–¥–∞—Ö –∏ —Å–ª–∞–≤–µ. –Ý–µ–∞–ª–∏–∑–æ–≤–∞—Ç—å —Å–≤–æ–∏ –º–µ—á—Ç—ã –≤ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–æ–π –î–∞–Ω–∏–∏ –±—ã–ª–æ —Å–ª–æ–∂–Ω–æ, –∏ –±—É–¥—É—â–∏–µ –º–æ—Ä—è–∫–∏ –¥—É–º–∞–ª–∏ –æ —Ç–æ–º, –∫—É–¥–∞ –ø–æ—Å—Ç—É–ø–∏—Ç—å –Ω–∞ —Å–ª—É–∂–±—É.

–Ý–æ—Å—Å–∏—è, –≥–¥–µ –Ω–∞ —Ç—Ä–æ–Ω –≤–∑–æ—à–µ–ª —ç–Ω–µ—Ä–≥–∏—á–Ω—ã–π —Ü–∞—Ä—å –ü–µ—Ç—Ä I, —à–∏—Ä–æ–∫–æ —Ä–∞—Å–∫—Ä—ã–≤–∞–ª–∞ –æ–±—ä—è—Ç—å—è –∏–Ω–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω—Ü–∞–º, —Å—É–ª—è –±–æ–ª—å—à–∏–µ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏ —â–µ–¥—Ä–æ–µ –∂–∞–ª–æ–≤–∞–Ω–∏–µ.

–í 1701-1703 –≥–æ–¥—É –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–∏–ª —Å–≤–æ–π –ø–µ—Ä–≤—ã–π –±–æ–ª—å—à–æ–π –ø–æ—Ö–æ–¥ –∫ –±–µ—Ä–µ–≥–∞–º –ò–Ω–¥–∏–∏, –ø–æ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–µ–Ω–∏–∏ –∏–∑ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª—Å—è —Å –≤–∏—Ü–µ-–∞–¥–º–∏—Ä–∞–ª–æ–º —Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ —Ñ–ª–æ—Ç–∞ –ö–æ—Ä–Ω–µ–ª–∏—É—Å–æ–º –ö—Ä—é–π—Å–æ–º.

–ö—Ä—é–π—Å, –Ω–æ—Ä–≤–µ–∂–µ—Ü –ø–æ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—é, –≤—ã–ø–æ–ª–Ω—è–ª –≤ –ï–≤—Ä–æ–ø–µ —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—É—é –º–∏—Å—Å–∏—é –ø–æ –ø–æ—Ä—É—á–µ–Ω–∏—é —Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ —Ü–∞—Ä—è. –£—Å—Ç—Ä–∞–∏–≤–∞—è —Ä—É—Å—Å–∫–∏—Ö —é–Ω–æ—à–µ–π –Ω–∞ —É—á–µ–±—É, –æ–Ω –æ–¥–Ω–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ –≤–µ—Ä–±–æ–≤–∞–ª –º–æ–ª–æ–¥—ã—Ö –≤—ã–ø—É—Å–∫–Ω–∏–∫–æ–≤ –µ–≤—Ä–æ–ø–µ–π—Å–∫–∏—Ö –º–æ—Ä—Å–∫–∏—Ö —É—á–∏–ª–∏—â –¥–ª—è —Å–ª—É–∂–±—ã –Ω–∞ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–º —Ñ–ª–æ—Ç–µ. –°—Ä–µ–¥–∏ —Ç–µ—Ö, –∫—Ç–æ –ø–æ–ø–∞–ª—Å—è –≤ —Å–µ—Ç–∏ –ö–æ—Ä–Ω–µ–ª–∏—è –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–∏—á–∞, –∫–∞–∫ –∑–≤–∞–ª–∏ –≤–∏—Ü–µ-–∞–¥–º–∏—Ä–∞–ª–∞ –Ω–∞ —Ä—É—Å—Å–∫–∏–π –ª–∞–¥, –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –∏ –í–∏—Ç—É—Å –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥.

–í 1703 –≥–æ–¥—É –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥ –Ω–∞—á–∞–ª —Å–ª—É–∂–±—É –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –≤ —á–∏–Ω–µ —É–Ω—Ç–µ—Ä-–ª–µ–π—Ç–µ–Ω–∞–Ω—Ç–∞. –ù–æ–≤–æ—è–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–π –ò–≤–∞–Ω –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–∏—á (—Ä—É—Å—Å–∫–æ–µ –∏–º—è –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥–∞) –∑–∞—Ä–µ–∫–æ–º–µ–Ω–¥–æ–≤–∞–ª —Å–µ–±—è —Å –ª—É—á—à–µ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã. –û–Ω —Å–ª—É–∂–∏–ª –Ω–∞ –ê–∑–æ–≤–µ –∏ –ë–∞–ª—Ç–∏–∫–µ, –∏ –≤—Å–∫–æ—Ä–µ –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –≤ —á–∏—Å–ª–µ —Ç–µ—Ö –æ—Ñ–∏—Ü–µ—Ä–æ–≤, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª —Å–∞–º —Ü–∞—Ä—å.

–ë–µ—Ä–∏–Ω–≥ –≤–æ—à–µ–ª –≤ —á–∏—Å–ª–æ –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä–æ–≤ —Å—É–¥–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –±—ã–ª–æ –¥–æ–≤–µ—Ä–µ–Ω–æ –≤–µ—Å—Ç–∏ –ø–µ—Ä–≤—ã–µ –∫–æ—Ä–∞–±–ª–∏ –ø–æ–¥ —Ä—É—Å—Å–∫–∏–º —Ñ–ª–∞–≥–æ–º –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –ï–≤—Ä–æ–ø—ã –∏–∑ –ø–æ—Ä—Ç–æ–≤ –ê–∑–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –º–æ—Ä—è –Ω–∞ –ë–∞–ª—Ç–∏–∫—É. –ó–∞—Ç–µ–º –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥ –±—ã–ª –Ω–∞–∑–Ω–∞—á–µ–Ω –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä–æ–º –∫—Ä—É–ø–Ω–µ–π—à–µ–≥–æ –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –±–æ–µ–≤–æ–≥–æ —Å—É–¥–Ω–∞ ‚Äî 90-–ø—É—à–µ—á–Ω–æ–≥–æ –ª–∏–Ω–∫–æ—Ä–∞ ¬´–õ–µ—Å–Ω–æ–π¬ª.

–ò–≤–∞–Ω –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–∏—á –æ–±–∑–∞–≤–µ–ª—Å—è —Å–µ–º—å–µ–π –∏ —Å –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π —É—à–µ–ª –≤ —Ä—É—Å—Å–∫—É—é –∂–∏–∑–Ω—å. –ü–æ–±—ã–≤–∞–≤ –≤ –î–∞–Ω–∏–∏ –≤ 1715 –≥–æ–¥—É, –æ–Ω –±–æ–ª–µ–µ –Ω–µ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–ª—Å—è —Ç—É–¥–∞. –ï–≥–æ –±–æ–ª–µ–µ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–≤–∞–ª–æ –∏–∑—É—á–µ–Ω–∏–µ –Ω–µ–æ–±—ä—è—Ç–Ω—ã—Ö –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏.

–ö –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –±—ã–ª–∞ –ø—Ä–∏—Å–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∞ –ö–∞–º—á–∞—Ç–∫–∞, –∏ –ø–æ —É–∫–∞–∑—É –ü–µ—Ç—Ä–∞ I –±—ã–ª–æ –Ω–∞–ª–∞–∂–µ–Ω–æ –º–æ—Ä—Å–∫–æ–µ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–µ –Ω–∞ –ª–∞–¥—å—è—Ö –º–µ–∂–¥—É –û—Ö–æ—Ç—Å–∫–æ–º –∏ –∑–∞–ø–∞–¥–Ω—ã–º –ø–æ–±–µ—Ä–µ–∂—å–µ–º –ö–∞–º—á–∞—Ç–∫–∏.

–û—Ñ–∏—Ü–µ—Ä —Ñ–ª–æ—Ç–∞ –í–∏—Ç—É—Å –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥ –º–µ—á—Ç–∞–ª –∑–∞–Ω—è—Ç—å—Å—è –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å—Å–∫–æ–π —Ä–∞–±–æ—Ç–æ–π, –≤ —á–∞—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏, —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–µ–Ω–∏–µ–º –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–∞ –æ —Ç–æ–º, –µ—Å—Ç—å –ª–∏ –ø–µ—Ä–µ—à–µ–µ–∫ –º–µ–∂–¥—É –ê–∑–∏–µ–π –∏ –ê–º–µ—Ä–∏–∫–æ–π.

–Ý—É—Å—Å–∫–∏–π –∏–º–ø–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä, –∑–¥–æ—Ä–æ–≤—å–µ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –±—ã–ª–æ —Å–µ—Ä—å–µ–∑–Ω–æ –ø–æ–¥–æ—Ä–≤–∞–Ω–æ, —Ç–µ–º –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ, —É–¥–µ–ª—è–ª –±–æ–ª—å—à–æ–µ –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–∞–º –∏–∑—É—á–µ–Ω–∏—è –æ—Ç–¥–∞–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö —Ä—É—Å—Å–∫–∏—Ö –∑–µ–º–µ–ª—å –∏ —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Å –Ω–∏–º–∏ –≥—Ä–∞–Ω–∏—á–∞—Ç.

Незадолго до смерти Петра Витус Беринг, получивший чин капитан-командора, назначается руководителем экспедиции на Дальний Восток. Предписание императора гласило — построить на Камчатке судна и на них «искать, где Азия сошлась с Америкой». Одновременно участникам экспедиции предстояло обследовать малоизученные территории Дальнего Востока.

–ü—É—Ç–µ—à–µ—Å—Ç–≤–∏–µ –∏–∑ –µ–≤—Ä–æ–ø–µ–π—Å–∫–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –Ω–∞ –î–∞–ª—å–Ω–∏–π –í–æ—Å—Ç–æ–∫ –≤ —Ç–µ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∞ –±—ã–ª–æ –Ω–µ–ø—Ä–æ—Å—Ç–æ–π –∑–∞–¥–∞—á–µ–π –∏ –±–µ–∑ –≤—Å—è–∫–∏—Ö –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å—Å–∫–∏—Ö —Ü–µ–ª–µ–π.

До Охотска участники Первой Камчатской экспедиции добирались два года, добравшись до стартовой точки маршрута лишь в январе 1727 года. После зимовки экспедиция переправила снаряжение на лодках и собачьих упряжках к устью реки Камчатка на восточном побережье полуострова, где к лету 1728 года было закончено строительство бота «Святой Гавриил».

В июле 1728 года «Святой Гавриил» взял курс на север, а затем на северо-восток, двигаясь вдоль побережья.

–î–æ —ç–∫—Å–ø–µ–¥–∏—Ü–∏–∏ –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥–∞ —ç—Ç–∏ –º–µ—Å—Ç–∞ –Ω–µ –∏–∑—É—á–∞–ª –Ω–∏–∫—Ç–æ. –ò–º –±—ã–ª–∏ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—ã –ö–∞—Ä–∞–≥–∏–Ω—Å–∫–∏–π –∑–∞–ª–∏–≤ —Å –æ—Å—Ç—Ä–æ–≤–æ–º, –∑–∞–ª–∏–≤ –ö—Ä–µ—Å—Ç–∞, –±—É—Ö—Ç–∞ –ü—Ä–æ–≤–∏–¥–µ–Ω–∏—è, –ê–Ω–∞–¥—ã—Ä—Å–∫–∏–π –∑–∞–ª–∏–≤ –∏ –æ—Å—Ç—Ä–æ–≤ –°–≤—è—Ç–æ–≥–æ –õ–∞–≤—Ä–µ–Ω—Ç–∏—è.

–û—Å—Ç—Ä–æ–≤ –°–≤—è—Ç–æ–≥–æ –õ–∞–≤—Ä–µ–Ω—Ç–∏—è, —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–Ω—ã–π –≤ 80 –∫–º –æ—Ç –ø–æ–ª—É–æ—Å—Ç—Ä–æ–≤–∞ –ß—É–∫–æ—Ç–∫–∞, –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç—Å—è –≤ –ø—Ä–æ–ª–∏–≤–µ, —Ä–∞–∑–¥–µ–ª—è—é—â–µ–º –ê–∑–∏—é –∏ –ê–º–µ—Ä–∏–∫—É. –°–∞–º –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥, –æ–¥–Ω–∞–∫–æ, —Å—Ä–∞–∑—É —ç—Ç–æ–≥–æ –Ω–µ –ø–æ–Ω—è–ª, –ø–æ—Å–∫–æ–ª—å–∫—É —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ —Å–º–æ–≥ –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏—Ç—å –ø–æ–±–µ—Ä–µ–∂—å–µ –ê–º–µ—Ä–∏–∫–∏.

«Святой Гавриил» продолжил плавание и вышел в Чукотское море. Достигнув широты 67° 18′, Беринг приказал лечь на обратный курс. Капитан-командор посчитал, что он прошел на север достаточно для того, чтобы объявить — перешейка между двумя материками нет, а есть пролив.

–í–ø–æ—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏–∏ —ç—Ç–æ—Ç –ø—Ä–æ–ª–∏–≤ –±—ã–ª –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω –≤ —á–µ—Å—Ç—å –í–∏—Ç—É—Å–∞ –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥–∞, –∏ —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–µ–Ω –Ω–∞–º –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥–æ–≤ –ø—Ä–æ–ª–∏–≤.

–í 1729 –≥–æ–¥—É —ç–∫—Å–ø–µ–¥–∏—Ü–∏—è –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥–∞ –æ–±–æ–≥–Ω—É–ª–∞ –ö–∞–º—á–∞—Ç–∫—É —Å —é–≥–∞, –≤—ã—è–≤–∏–≤ –ö–∞–º—á–∞—Ç—Å–∫–∏–π –∑–∞–ª–∏–≤ –∏ –ê–≤–∞—á–∏–Ω—Å–∫—É—é –≥—É–±—É, –ø–æ—Å–ª–µ —á–µ–≥–æ –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª–∏ –±–ª–∞–≥–æ–ø–æ–ª—É—á–Ω–æ –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏—Å—å –≤ –û—Ö–æ—Ç—Å–∫.

–í –º–∞—Ä—Ç–µ 1730 –≥–æ–¥–∞ –í–∏—Ç—É—Å –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥ –ø—Ä–∏–±—ã–ª –≤ –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥, –ø—Ä–∏–≤–µ–∑—è —Å —Å–æ–±–æ–π –æ–±—à–∏—Ä–Ω—ã–µ –æ—Ç—á–µ—Ç—ã –æ–± –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–Ω–∏—è –∏ –ø–æ–¥—Ä–æ–±–Ω—É—é –∫–∞—Ä—Ç—É –∏–∑—É—á–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∑–µ–º–µ–ª—å, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –∑–∞—Ç–µ–º –ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏–µ, –Ω–æ –∏ –≤—Å–µ –µ–≤—Ä–æ–ø–µ–π—Å–∫–∏–µ –∫–∞—Ä—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ—ã.

–í —Å–≤–æ–µ–º –æ—Ç—á–µ—Ç–µ –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥ —É–≤–µ—Ä–µ–Ω–Ω–æ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –ø–æ–±–µ—Ä–µ–∂—å–µ –ê–º–µ—Ä–∏–∫–∏ —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–æ –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –Ω–µ–¥–∞–ª–µ–∫–æ –æ—Ç –ö–∞–º—á–∞—Ç–∫–∏, –∏ –µ—Å—Ç—å –≤—Å–µ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –¥–ª—è —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—è —Ç–æ—Ä–≥–æ–≤—ã—Ö —Å–≤—è–∑–µ–π —Å –∂–∏—Ç–µ–ª—è–º–∏ –ê–º–µ—Ä–∏–∫–∏. –ö–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω-–∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ—Ä –ø—Ä–∏–∑—ã–≤–∞–ª –∑–∞–Ω—è—Ç—å—Å—è –±–æ–ª–µ–µ –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω—ã–º –∏–∑—É—á–µ–Ω–∏–µ–º –°–∏–±–∏—Ä–∏, –±–æ–≥–∞—Ç–æ–π –ø–æ–ª–µ–∑–Ω—ã–º–∏ –∏—Å–∫–æ–ø–∞–µ–º—ã–º–∏, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ –ø–µ—Ä—Å–ø–µ–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ–π —Å —Ç–æ—á–∫–∏ –∑—Ä–µ–Ω–∏—è —Å–µ–ª—å—Å–∫–æ–≥–æ —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–∞. –¢–∞–∫–∂–µ –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥ –ø–∏—Å–∞–ª –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –Ω–µ–æ–±—Ö–æ–¥–∏–º–æ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∏—Ç—å –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –î–∞–ª—å–Ω–µ–≥–æ –í–æ—Å—Ç–æ–∫–∞, –ø–æ—Å–ª–∞–≤ —Ç—É–¥–∞ –±–æ–ª–µ–µ –º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ —ç–∫—Å–ø–µ–¥–∏—Ü–∏–∏.

–ó–∞ —Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è, —á—Ç–æ –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥ –ø—É—Ç–µ—à–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –ø–æ –î–∞–ª—å–Ω–µ–º—É –í–æ—Å—Ç–æ–∫—É, –Ý–æ—Å—Å–∏—è –≤—Å—Ç—É–ø–∏–ª–∞ –≤ —Ç–∞–∫ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–µ–º—É—é ¬´—ç–ø–æ—Ö—É –¥–≤–æ—Ä—Ü–æ–≤—ã—Ö –ø–µ—Ä–µ–≤–æ—Ä–æ—Ç–æ–≤¬ª –∏, –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, –¥–æ –µ–≥–æ –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–Ω–∏–π –Ω–∏–∫–æ–º—É –Ω–µ—Ç –¥–µ–ª–∞.

–û–¥–Ω–∞–∫–æ –ò–≤–∞–Ω –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–∏—á —Å—É–º–µ–ª –∏ –≤ —ç—Ç–∏—Ö —É—Å–ª–æ–≤–∏—è—Ö –¥–æ–±–∏—Ç—å—Å—è —Å–≤–æ–µ–≥–æ. –í 1733 –≥–æ–¥—É –æ–Ω –Ω–∞–∑–Ω–∞—á–∞–µ—Ç—Å—è —Ä—É–∫–æ–≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–µ–º –í—Ç–æ—Ä–æ–π –ö–∞–º—á–∞—Ç—Å–∫–æ–π —ç–∫—Å–ø–µ–¥–∏—Ü–∏–∏. –í –µ–µ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤ –≤–æ—à–ª–∏ —Å—Ä–∞–∑—É –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –æ—Ç—Ä—è–¥–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ—è–ª–æ —Ä–µ—à–∞—Ç—å —Å–≤–æ—é —á–∞—Å—Ç—å –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å—Å–∫–∏—Ö –∑–∞–¥–∞—á.

–°–∞–º –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥, –ø–æ–º–∏–º–æ –æ–±—â–µ–≥–æ —Ä—É–∫–æ–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–∞, –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã–ª –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å–æ —Å–≤–æ–∏–º –ø–æ–º–æ—â–Ω–∏–∫–æ–º –ê–ª–µ–∫—Å–µ–µ–º –ß–∏—Ä–∏–∫–æ–≤—ã–º –ø–µ—Ä–µ—Å–µ—á—å –°–∏–±–∏—Ä—å –∏ –æ—Ç –ö–∞–º—á–∞—Ç–∫–∏ –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–∏—Ç—å—Å—è –∫ –°–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–π –ê–º–µ—Ä–∏–∫–µ –¥–ª—è –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–Ω–∏—è –µ—ë –ø–æ–±–µ—Ä–µ–∂—å—è.

Несмотря на то, что экспедиция имела поддержку на самом высоком уровне, Беринг испытывал трудности с самого начала. Через Тобольск он добрался до Якутска, где вынужден был остаться на целых три года. Все это время он решал организационные вопросы, занимался заготовкой продовольствия и снаряжения. Местные власти на усилия капитан-командора смотрели равнодушно, не оказывая ему никакой помощи. В 1737 году Беринг добрался до Охотска, но здесь ситуация была ничуть не лучше — казалось, что Вторая Камчатская экспедиция была не вопросом государственного значения, а личной причудой ее руководителя.

Только осенью 1740 года, потратив шесть лет на подготовку, отряд Беринга на кораблях «Святой Пётр» и «Святой Павел» двинулся к восточному побережью Камчатки.

–í —Ä–∞–π–æ–Ω–µ –ê–≤–∞—á–∏–Ω—Å–∫–æ–π –≥—É–±—ã –∫–æ—Ä–∞–±–ª–∏ –≤—Å—Ç–∞–ª–∏ –Ω–∞ –∑–∏–º–æ–≤–∫—É. –ë—É—Ö—Ç—É, –ø—Ä–∏—é—Ç–∏–≤—à—É—é —Å—É–¥–∞, –Ω–∞–∑–≤–∞–ª–∏ –ü–µ—Ç—Ä–æ–ø–∞–≤–ª–æ–≤—Å–∫–æ–π, –≤ —á–µ—Å—Ç—å —Å—Ä–∞–∑—É –¥–≤—É—Ö –∫–æ—Ä–∞–±–ª–µ–π. –≠–∫—Å–ø–µ–¥–∏—Ü–∏–µ–π –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥–∞ –±—ã–ª–æ –∑–∞–ª–æ–∂–µ–Ω–æ –ø–æ—Å–µ–ª–µ–Ω–∏–µ –ü–µ—Ç—Ä–æ–ø–∞–≤–ª–æ–≤—Å–∫–∏–π –æ—Å—Ç—Ä–æ–≥, –Ω—ã–Ω–µ —Å—Ç–∞–≤—à–µ–µ –≥–æ—Ä–æ–¥–æ–º –ü–µ—Ç—Ä–æ–ø–∞–≤–ª–æ–≤—Å–∫-–ö–∞–º—á–∞—Ç—Å–∫–∏–π.

После зимовки экспедиция, наконец, смогла приступить к решению главной задачи — поисков пути к берегам Америки. 4 июня 1741 года «Святой Петр и „Святой Павел“ вышли из Авачинской губы. 16 дней спустя, 20 июня, после сильнейшего шторма корабли потеряли друг друга. Поиски в течение нескольких дней не дали результата. Таким образом, „Святой Петр“ под командой Беринг и Святой Павел» под командой Чирикова стали действовать самостоятельно.

16 июля 1741 года «Святой Петр» достиг побережья Аляски в районе хребта, позже получившего название в честь Святого Ильи.

Это было настоящим триумфом исследователя, но на берег он не высадился — Беринг плохо себя чувствовал, и состояние его ухудшалось.

–ù–µ—Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ —ç—Ç–æ, —ç–∫—Å–ø–µ–¥–∏—Ü–∏—è –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª–∞—Å—å. –í —Ä–∞–π–æ–Ω–µ –æ—Å—Ç—Ä–æ–≤–∞ –ö–∞—è–∫ –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∞ —Å—Ç—É–ø–∏–ª–∞ –Ω–∞ –∞–º–µ—Ä–∏–∫–∞–Ω—Å–∫—É—é –∑–µ–º–ª—é, –ø–æ–ø–æ–ª–Ω–∏–ª–∞ –∑–∞–ø–∞—Å—ã –ø—Ä–µ—Å–Ω–æ–π –≤–æ–¥—ã, –∏ —Å—É–¥–Ω–æ —Å—Ç–∞–ª–æ –ø—Ä–æ–¥–≤–∏–≥–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ —é–≥–æ-–∑–∞–ø–∞–¥, –≤—Ä–µ–º—è –æ—Ç –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –æ—Ç–º–µ—á–∞—è –∫ —Å–µ–≤–µ—Ä—É –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—ã–µ –æ—Å—Ç—Ä–æ–≤–∞ –∏ –≥—Ä—É–ø–ø—ã –æ—Å—Ç—Ä–æ–≤–æ–≤.

Члены экспедиции заболевали цингой один за одним. В конце августа была зарегистрирована первая смерть от этой болезни — скончался моряк Никита Шумагин. Его похоронили на одном из открытых островов, который Беринг назвал в честь погибшего. Там же члены экспедиции впервые встретились с алеутами.

Пробыв на острове неделю, «Святой Петр» направился дальше, 6 сентября взяв курс на запад, к берегам Камчатки. Впрочем, курс был весьма условным, поскольку Беринг был тяжело болен, и фактически не управлял кораблем. Пережив серию штормов, измученная команда 4 ноября 1741 года увидела перед собой землю. Но это была не желанная Камчатка, а острова, которые потом назовут Командорскими.

«Святой Петр» бросил якорь недалеко от берега, но ударом волны его сорвало с якоря и перебросило через рифы в глубокую бухту у берега, где волнение не было таким сильным.

–≠–∫–∏–ø–∞–∂—É –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ—è–ª–∞ –∑–∏–º–æ–≤–∫–∞. –ü—Ä–æ–≤–∏–∑–∏—é –∏ —Å–Ω–∞—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–µ –ø–µ—Ä–µ–≤–µ–∑–ª–∏ –Ω–∞ –±–µ—Ä–µ–≥, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Å–æ—à–ª–∏ –∏ —Å–∞–º–∏.

–ó–¥–µ—Å—å –±—ã–ª–∞ —á–∏—Å—Ç–∞—è –ø—Ä–µ—Å–Ω–∞—è –≤–æ–¥–∞, –Ω–æ –≤ –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–º —É—Å–ª–æ–≤–∏—è –±—ã–ª–∏ –æ—á–µ–Ω—å —Ç—è–∂–µ–ª—ã–º–∏. –ó–∏–º–æ–≤–∞–ª–∏ –≤ –∑–µ–º–ª—è–Ω–∫–∞—Ö, –Ω–∞–∫—Ä—ã—Ç—ã—Ö –±—Ä–µ–∑–µ–Ω—Ç–æ–º.

–ö–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω-–∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ—Ä—É –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥—É –∏—Å–ø–æ–ª–Ω–∏–ª–æ—Å—å 60 –ª–µ—Ç, –µ–≥–æ –∑–¥–æ—Ä–æ–≤—å–µ –±—ã–ª–æ –ø–æ–¥–æ—Ä–≤–∞–Ω–æ –∏ —à–∞–Ω—Å–æ–≤ –ø–µ—Ä–µ–∂–∏—Ç—å –∑–∏–º–æ–≤–∫—É –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –û–Ω —É–º–µ—Ä —á–µ—Ä–µ–∑ –º–µ—Å—è—Ü, –≤ –¥–µ–∫–∞–±—Ä–µ 1741 –≥–æ–¥–∞.

–ö –≤–µ—Å–Ω–µ 1742 –≥–æ–¥–∞ –∏–∑ 75 —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫, –≤—Ö–æ–¥–∏–≤—à–∏—Ö –≤ –æ—Ç—Ä—è–¥ –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥–∞, –≤ –∂–∏–≤—ã—Ö –æ—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—å 46. –ü–æ–¥ –∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–Ω–∏–µ–º —à—Ç—É—Ä–º–∞–Ω–∞ –°–≤–µ–Ω–∞ –í–∞–∫—Å—Å–µ–ª—è –Ω–∞ –ø–µ—Ä–µ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–Ω–æ–º —Å—É–¥–Ω–µ –≤ –∞–≤–≥—É—Å—Ç–µ 1742 –≥–æ–¥–∞ –æ–Ω–∏ —Å—É–º–µ–ª–∏ –¥–æ—Å—Ç–∏—á—å –ê–≤–∞—á–∏–Ω—Å–∫–æ–π –≥—É–±—ã.

Алексей Чириков на «Святом Павле» также достиг берегов Америки, перенес немало лишений, гибель части экипажа, но сумел вернуться на Камчатку осенью 1741 года. Весной 1742 года он отправлялся на поиски отряда Беринга, но результата не достиг. Уцелевшие соратники Беринга вернулись на Камчатку самостоятельно.

–ó–∞—Å–ª—É–≥–∏ –í–∏—Ç—É—Å–∞ –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥–∞ –±—ã–ª–∏ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–Ω—ã –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ–∑–¥–Ω–µ–µ, –≤ —Ç–æ–º —á–∏—Å–ª–µ, –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä—è –∏–Ω–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω—ã–º –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—è–º. –í—ã—Å–æ–∫–æ –æ—Ü–µ–Ω–∏–≤–∞–ª –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω-–∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ—Ä–∞ –ª–µ–≥–µ–Ω–¥–∞—Ä–Ω—ã–π –î–∂–µ–π–º—Å –ö—É–∫, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –∏ –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–∏–ª –∏–º–µ–Ω–æ–≤–∞—Ç—å –ø—Ä–æ–ª–∏–≤ –º–µ–∂–¥—É –ê–∑–∏–µ–π –∏ –ê–º–µ—Ä–∏–∫–æ–π –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥–æ–≤—ã–º.

–ö—Ä–æ–º–µ —Ç–æ–≥–æ, –≤ –µ–≥–æ —á–µ—Å—Ç—å –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω—ã –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥–æ–≤–æ –º–æ—Ä–µ, –ú—ã—Å –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥–∞ –∏ –æ—Å—Ç—Ä–æ–≤, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∞ –º–æ–≥–∏–ª–∞ –ø–µ—Ä–≤–æ–æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞—Ç–µ–ª—è.

–ò–∑ 60 –ª–µ—Ç —Å–≤–æ–µ–π –∂–∏–∑–Ω–∏ –í–∏—Ç—É—Å –ë–µ—Ä–∏–Ω–≥ 38 —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª –Ω–∞ —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–π —Å–ª—É–∂–±–µ. –ò–∑ —ç—Ç–∏—Ö 38 –ª–µ—Ç –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞ –¥–µ—Å—è—Ç–∏–ª–µ—Ç–∏—è –ø—Ä–∏—à–ª–∏—Å—å –Ω–∞ –ö–∞–º—á–∞—Ç—Å–∫–∏–µ —ç–∫—Å–ø–µ–¥–∏—Ü–∏–∏.

–ü–æ–∫–∞–∑–∞—Ç—å –±–æ–ª—å—à–µ

2 –≥–æ–¥—ã –Ω–∞–∑–∞–¥

12 –∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞ 1953 –≥–æ–¥–∞ –≤ 7.30 —É—Ç—Ä–∞ –Ω–∞ –°–µ–º–∏–ø–∞–ª–∞—Ç–∏–Ω—Å–∫–æ–º –ø–æ–ª–∏–≥–æ–Ω–µ –±—ã–ª–∞ –∏—Å–ø—ã—Ç–∞–Ω–∞ –ø–µ—Ä–≤–∞—è —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∞—è –≤–æ–¥–æ—Ä–æ–¥–Ω–∞—è –±–æ–º–±–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –∏–º–µ–ª–∞ —Å–ª—É–∂–µ–±–Ω–æ–µ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ "–ò–∑–¥–µ–ª–∏–µ –Ý–î–°‚Äë6c". –≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ —á–µ—Ç–≤–µ—Ä—Ç–æ–µ –ø–æ —Å—á–µ—Ç—É —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–µ –∏—Å–ø—ã—Ç–∞–Ω–∏–µ —è–¥–µ—Ä–Ω–æ–≥–æ –æ—Ä—É–∂–∏—è.

–ù–∞—á–∞–ª–æ –ø–µ—Ä–≤—ã—Ö —Ä–∞–±–æ—Ç –ø–æ —Ç–µ—Ä–º–æ—è–¥–µ—Ä–Ω–æ–π –ø—Ä–æ–≥—Ä–∞–º–º–µ –≤ –°–°–°–Ý –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç—Å—è –µ—â—ë –∫ 1945 –≥–æ–¥—É. –¢–æ–≥–¥–∞ –±—ã–ª–∞ –ø–æ–ª—É—á–µ–Ω–∞ –∏–Ω—Ñ–æ—Ä–º–∞—Ü–∏—è –æ–± –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–Ω–∏—è—Ö, –≤–µ–¥—É—â–∏—Ö—Å—è –≤ –°–®–ê –Ω–∞–¥ —Ç–µ—Ä–º–æ—è–¥–µ—Ä–Ω–æ–π –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º–æ–π. –û–Ω–∏ –±—ã–ª–∏ –Ω–∞—á–∞—Ç—ã –ø–æ –∏–Ω–∏—Ü–∏–∞—Ç–∏–≤–µ –∞–º–µ—Ä–∏–∫–∞–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Ñ–∏–∑–∏–∫–∞ –≠–¥–≤–∞—Ä–¥–∞ –¢–µ–ª–ª–µ—Ä–∞ –≤ 1942 –≥–æ–¥—É. –ó–∞ –æ—Å–Ω–æ–≤—É –±—ã–ª–∞ –≤–∑—è—Ç–∞ —Ç–µ–ª–ª–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–∞—è –∫–æ–Ω—Ü–µ–ø—Ü–∏—è —Ç–µ—Ä–º–æ—è–¥–µ—Ä–Ω–æ–≥–æ –æ—Ä—É–∂–∏—è, –ø–æ–ª—É—á–∏–≤—à–∞—è –≤ –∫—Ä—É–≥–∞—Ö —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∏—Ö —É—á–µ–Ω—ã—Ö‚Äë—è–¥–µ—Ä—â–∏–∫–æ–≤ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ "—Ç—Ä—É–±–∞" ‚Äë —Ü–∏–ª–∏–Ω–¥—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –∫–æ–Ω—Ç–µ–π–Ω–µ—Ä —Å –∂–∏–¥–∫–∏–º –¥–µ–π—Ç–µ—Ä–∏–µ–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã–ª –Ω–∞–≥—Ä–µ–≤–∞—Ç—å—Å—è –æ—Ç –≤–∑—Ä—ã–≤–∞ –∏–Ω–∏—Ü–∏–∏—Ä—É—é—â–µ–≥–æ —É—Å—Ç—Ä–æ–π—Å—Ç–≤–∞ —Ç–∏–ø–∞ –æ–±—ã—á–Ω–æ–π –∞—Ç–æ–º–Ω–æ–π –±–æ–º–±—ã. –¢–æ–ª—å–∫–æ –≤ 1950 –≥–æ–¥—É –∞–º–µ—Ä–∏–∫–∞–Ω—Ü—ã —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏, —á—Ç–æ "—Ç—Ä—É–±–∞" –±–µ—Å–ø–µ—Ä—Å–ø–µ–∫—Ç–∏–≤–Ω–∞, –∏ –æ–Ω–∏ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∏–ª–∏ —Ä–∞–∑—Ä–∞–±–æ—Ç–∫—É –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –∫–æ–Ω—Å—Ç—Ä—É–∫—Ü–∏–π. –ù–æ –∫ —ç—Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∏–º–∏ —Ñ–∏–∑–∏–∫–∞–º–∏ —É–∂–µ –±—ã–ª–∞ —Å–∞–º–æ—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Ä–∞–∑—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–Ω–∞ –¥—Ä—É–≥–∞—è –∫–æ–Ω—Ü–µ–ø—Ü–∏—è —Ç–µ—Ä–º–æ—è–¥–µ—Ä–Ω–æ–≥–æ –æ—Ä—É–∂–∏—è, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –≤—Å–∫–æ—Ä–µ ‚Äë –≤ 1953 –≥–æ–¥—É ‚Äë –ø—Ä–∏–≤–µ–ª–∞ –∫ —É—Å–ø–µ—Ö—É.

–ê–ª—å—Ç–µ—Ä–Ω–∞—Ç–∏–≤–Ω—É—é —Å—Ö–µ–º—É –≤–æ–¥–æ—Ä–æ–¥–Ω–æ–π –±–æ–º–±—ã –ø—Ä–∏–¥—É–º–∞–ª –ê–Ω–¥—Ä–µ–π –°–∞—Ö–∞—Ä–æ–≤. –í –æ—Å–Ω–æ–≤—É –±–æ–º–±—ã –∏–º –±—ã–ª–∞ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∞ –∏–¥–µ—è "—Å–ª–æ–π–∫–∏" –∏ –ø—Ä–∏–º–µ–Ω–µ–Ω–∏—è –¥–µ–π—Ç–µ—Ä–∏–¥–∞ –ª–∏—Ç–∏—è‚Äë6. –Ý–∞–∑—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–Ω–Ω—ã–π –≤ –ö–ë‚Äë11 (—Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è —ç—Ç–æ –≥–æ—Ä–æ–¥ –°–∞—Ä–æ–≤, –±—ã–≤—à–∏–π –ê—Ä–∑–∞–º–∞—Å‚Äë16, –ù–∏–∂–µ–≥–æ—Ä–æ–¥—Å–∫–∞—è –æ–±–ª–∞—Å—Ç—å) —Ç–µ—Ä–º–æ—è–¥–µ—Ä–Ω—ã–π –∑–∞—Ä—è–¥ –Ý–î–°‚Äë6—Å –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª —Å–æ–±–æ–π —Å—Ñ–µ—Ä–∏—á–µ—Å–∫—É—é —Å–∏—Å—Ç–µ–º—É –∏–∑ —Å–ª–æ–µ–≤ —É—Ä–∞–Ω–∞ –∏ —Ç–µ—Ä–º–æ—è–¥–µ—Ä–Ω–æ–≥–æ –≥–æ—Ä—é—á–µ–≥–æ, –æ–∫—Ä—É–∂–µ–Ω–Ω—ã—Ö —Ö–∏–º–∏—á–µ—Å–∫–∏–º –≤–∑—Ä—ã–≤—á–∞—Ç—ã–º –≤–µ—â–µ—Å—Ç–≤–æ–º.

Для увеличения энерговыделения заряда в его конструкции был использован тритий. Основная задача при создании подобного оружия заключалась в том, чтобы с помощью энергии, выделенной при взрыве атомной бомбы, нагреть и поджечь тяжелый водород — дейтерий, осуществить термоядерные реакции с выделением энергии, способные сами себя поддерживать. Для увеличения доли "сгоревшего" дейтерия Сахаров предложил окружить дейтерий оболочкой из обычного природного урана, который должен был замедлить разлет и, главное, существенно повысить плотность дейтерия. Явление ионизационного сжатия термоядерного горючего, ставшее основой первой советской водородной бомбы, до сих пор называют "сахаризацией".

–ü–æ —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç–∞–º —Ä–∞–±–æ—Ç –Ω–∞–¥ –ø–µ—Ä–≤–æ–π –≤–æ–¥–æ—Ä–æ–¥–Ω–æ–π –±–æ–º–±–æ–π –ê–Ω–¥—Ä–µ–π –°–∞—Ö–∞—Ä–æ–≤ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª –∑–≤–∞–Ω–∏–µ –ì–µ—Ä–æ—è –°–æ—Ü—Ç—Ä—É–¥–∞ –∏ –ª–∞—É—Ä–µ–∞—Ç–∞ –°—Ç–∞–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–π –ø—Ä–µ–º–∏–∏.

"–ò–∑–¥–µ–ª–∏–µ –Ý–î–°‚Äë6—Å" –±—ã–ª–æ –≤—ã–ø–æ–ª–Ω–µ–Ω–æ –≤ –≤–∏–¥–µ —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–∞–±–µ–ª—å–Ω–æ–π –±–æ–º–±—ã –≤–µ—Å–æ–º 7 —Ç–æ–Ω–Ω, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –ø–æ–º–µ—â–∞–ª–∞—Å—å –≤ –±–æ–º–±–æ–≤–æ–º –ª—é–∫–µ –±–æ–º–±–∞—Ä–¥–∏—Ä–æ–≤—â–∏–∫–∞ –¢—É‚Äë16. –î–ª—è —Å—Ä–∞–≤–Ω–µ–Ω–∏—è ‚Äî –±–æ–º–±–∞, —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–Ω–∞—è –∞–º–µ—Ä–∏–∫–∞–Ω—Ü–∞–º–∏, –≤–µ—Å–∏–ª–∞ 54 —Ç–æ–Ω–Ω –∏ –±—ã–ª–∞ —Ä–∞–∑–º–µ—Ä–æ–º —Å —Ç—Ä–µ—Ö—ç—Ç–∞–∂–Ω—ã–π –¥–æ–º.

–ß—Ç–æ–±—ã –æ—Ü–µ–Ω–∏—Ç—å —Ä–∞–∑—Ä—É—à–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–µ –≤–æ–∑–¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—è –Ω–æ–≤–æ–π –±–æ–º–±—ã, –Ω–∞ –°–µ–º–∏–ø–∞–ª–∞—Ç–∏–Ω—Å–∫–æ–º –ø–æ–ª–∏–≥–æ–Ω–µ –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–∏–ª–∏ –≥–æ—Ä–æ–¥ –∏–∑ –ø—Ä–æ–º—ã—à–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∏ –∞–¥–º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä–∞—Ç–∏–≤–Ω—ã—Ö –∑–¥–∞–Ω–∏–π. –í –æ–±—â–µ–π —Å–ª–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –Ω–∞ –ø–æ–ª–µ –∏–º–µ–ª–æ—Å—å 190 —Ä–∞–∑–ª–∏—á–Ω—ã—Ö —Å–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–∏–π. –í —ç—Ç–æ–º –∏—Å–ø—ã—Ç–∞–Ω–∏–∏ –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ –±—ã–ª–∏ –ø—Ä–∏–º–µ–Ω–µ–Ω—ã –≤–∞–∫—É—É–º–Ω—ã–µ –∑–∞–±–æ—Ä–Ω–∏–∫–∏ —Ä–∞–¥–∏–æ—Ö–∏–º–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –ø—Ä–æ–±, –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞–≤—à–∏–µ—Å—è –ø–æ–¥ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏–µ–º —É–¥–∞—Ä–Ω–æ–π –≤–æ–ª–Ω—ã. –í—Å–µ–≥–æ –∫ –∏—Å–ø—ã—Ç–∞–Ω–∏—è–º –Ý–î–°‚Äë6—Å –±—ã–ª–æ –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–ª–µ–Ω–æ 500 —Ä–∞–∑–ª–∏—á–Ω—ã—Ö –∏–∑–º–µ—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö, —Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä—É—é—â–∏—Ö –∏ –∫–∏–Ω–æ—Å—ä–µ–º–æ—á–Ω—ã—Ö –ø—Ä–∏–±–æ—Ä–æ–≤, —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö –≤ –ø–æ–¥–∑–µ–º–Ω—ã—Ö –∫–∞–∑–µ–º–∞—Ç–∞—Ö –∏ –ø—Ä–æ—á–Ω—ã—Ö –Ω–∞–∑–µ–º–Ω—ã—Ö —Å–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–∏—è—Ö. –ê–≤–∏–∞—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ‚Äë—Ç–µ—Ö–Ω–∏—á–µ—Å–∫–æ–µ –æ–±–µ—Å–ø–µ—á–µ–Ω–∏–µ –∏—Å–ø—ã—Ç–∞–Ω–∏–π ‚Äî –∏–∑–º–µ—Ä–µ–Ω–∏–µ –¥–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è —É–¥–∞—Ä–Ω–æ–π –≤–æ–ª–Ω—ã –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–ª–µ—Ç, –Ω–∞—Ö–æ–¥—è—â–∏–π—Å—è –≤ –≤–æ–∑–¥—É—Ö–µ –≤ –º–æ–º–µ–Ω—Ç –≤–∑—Ä—ã–≤–∞ –∏–∑–¥–µ–ª–∏—è, –∑–∞–±–æ—Ä –ø—Ä–æ–± –≤–æ–∑–¥—É—Ö–∞ –∏–∑ —Ä–∞–¥–∏–æ–∞–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ–≥–æ –æ–±–ª–∞–∫–∞, –∞—ç—Ä–æ—Ñ–æ—Ç–æ—Å—ä–µ–º–∫–∞ —Ä–∞–π–æ–Ω–∞ –æ—Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–ª—è–ª–æ—Å—å —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ–π –ª–µ—Ç–Ω–æ–π —á–∞—Å—Ç—å—é. –ü–æ–¥—Ä—ã–≤ –±–æ–º–±—ã –æ—Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–ª—è–ª—Å—è –¥–∏—Å—Ç–∞–Ω—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ, –ø–æ–¥–∞—á–µ–π —Å–∏–≥–Ω–∞–ª–∞ —Å –ø—É–ª—å—Ç–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª—Å—è –≤ –±—É–Ω–∫–µ—Ä–µ.

–ë—ã–ª–æ —Ä–µ—à–µ–Ω–æ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ—Å—Ç–∏ –≤–∑—Ä—ã–≤ –Ω–∞ —Å—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–π –±–∞—à–Ω–µ –≤—ã—Å–æ—Ç–æ–π 40 –º–µ—Ç—Ä–æ–≤, –∑–∞—Ä—è–¥ –±—ã–ª —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω –Ω–∞ –≤—ã—Å–æ—Ç–µ 30 –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –Ý–∞–¥–∏–æ–∞–∫—Ç–∏–≤–Ω—ã–π –≥—Ä—É–Ω—Ç –æ—Ç –ø—Ä–æ—à–ª—ã—Ö –∏—Å–ø—ã—Ç–∞–Ω–∏–π –±—ã–ª —É–¥–∞–ª–µ–Ω –Ω–∞ –±–µ–∑–æ–ø–∞—Å–Ω–æ–µ —Ä–∞—Å—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ, —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã–µ —Å–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–∏—è –±—ã–ª–∏ –æ—Ç—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω—ã –Ω–∞ —Å–≤–æ–∏—Ö –∂–µ –º–µ—Å—Ç–∞—Ö –Ω–∞ —Å—Ç–∞—Ä—ã—Ö —Ñ—É–Ω–¥–∞–º–µ–Ω—Ç–∞—Ö, –≤ 5 –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –æ—Ç –±–∞—à–Ω–∏ –±—ã–ª —Å–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω –±—É–Ω–∫–µ—Ä –¥–ª—è —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫–∏ —Ä–∞–∑—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–Ω–Ω–æ–π –≤ –ò–•–§ –ê–ù –°–°–°–Ý –∞–ø–ø–∞—Ä–∞—Ç—É—Ä—ã, —Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä—É—é—â–µ–π —Ç–µ—Ä–º–æ—è–¥–µ—Ä–Ω—ã–µ –ø—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å—ã.

–ù–∞ –ø–æ–ª–µ —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏ –≤–æ–µ–Ω–Ω—É—é —Ç–µ—Ö–Ω–∏–∫—É –≤—Å–µ—Ö —Ä–æ–¥–æ–≤ –≤–æ–π—Å–∫. –í —Ö–æ–¥–µ –∏—Å–ø—ã—Ç–∞–Ω–∏–π –±—ã–ª–∏ —É–Ω–∏—á—Ç–æ–∂–µ–Ω—ã –≤—Å–µ –æ–ø—ã—Ç–Ω—ã–µ —Å–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–∏—è –≤ —Ä–∞–¥–∏—É—Å–µ –¥–æ —á–µ—Ç—ã—Ä–µ—Ö –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –í–∑—Ä—ã–≤ –≤–æ–¥–æ—Ä–æ–¥–Ω–æ–π –±–æ–º–±—ã –º–æ–≥ –±—ã –ø–æ–ª–Ω–æ—Å—Ç—å—é —Ä–∞–∑—Ä—É—à–∏—Ç—å –≥–æ—Ä–æ–¥ –≤ 8 –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –≤ –ø–æ–ø–µ—Ä–µ—á–Ω–∏–∫–µ. –≠–∫–æ–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –ø–æ—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏—è –≤–∑—Ä—ã–≤–∞ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å —É–∂–∞—Å–∞—é—â–∏–º–∏: –Ω–∞ –¥–æ–ª—é –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ –≤–∑—Ä—ã–≤–∞ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏—Ç—Å—è 82% —Å—Ç—Ä–æ–Ω—Ü–∏—è‚Äë90 –∏ 75% —Ü–µ–∑–∏—è‚Äë137.

–ú–æ—â–Ω–æ—Å—Ç—å –±–æ–º–±—ã –¥–æ—Å—Ç–∏–≥–ª–∞ 400 –∫–∏–ª–æ—Ç–æ–Ω–Ω, –≤ 20 —Ä–∞–∑ –±–æ–ª—å—à–µ –ø–µ—Ä–≤—ã—Ö –∞—Ç–æ–º–Ω—ã—Ö –±–æ–º–± –≤ –°–®–ê –∏ –°–°–°–Ý.

–Ý–∞–±–æ—Ç–∞ –ø–æ —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∏—é –≤–æ–¥–æ—Ä–æ–¥–Ω–æ–π –±–æ–º–±—ã —Å—Ç–∞–ª–∞ –ø–µ—Ä–≤–æ–π –≤ –º–∏—Ä–µ –∏–Ω—Ç–µ–ª–ª–µ–∫—Ç—É–∞–ª—å–Ω–æ–π "–±–∏—Ç–≤–æ–π —É–º–æ–≤" –ø–æ–∏—Å—Ç–∏–Ω–µ –º–∏—Ä–æ–≤–æ–≥–æ –º–∞—Å—à—Ç–∞–±–∞. –°–æ–∑–¥–∞–Ω–∏–µ –≤–æ–¥–æ—Ä–æ–¥–Ω–æ–π –±–æ–º–±—ã –∏–Ω–∏—Ü–∏–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–æ –ø–æ—è–≤–ª–µ–Ω–∏–µ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –Ω–æ–≤—ã—Ö –Ω–∞—É—á–Ω—ã—Ö –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–π ‚Äî —Ñ–∏–∑–∏–∫–∏ –≤—ã—Å–æ–∫–æ—Ç–µ–º–ø–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω–æ–π –ø–ª–∞–∑–º—ã, —Ñ–∏–∑–∏–∫–∏ —Å–≤–µ—Ä—Ö–≤—ã—Å–æ–∫–∏—Ö –ø–ª–æ—Ç–Ω–æ—Å—Ç–µ–π —ç–Ω–µ—Ä–≥–∏–∏, —Ñ–∏–∑–∏–∫–∏ –∞–Ω–æ–º–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –¥–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–π. –í–ø–µ—Ä–≤—ã–µ –≤ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å—Ç–≤–∞ –±—ã–ª–æ –º–∞—Å—à—Ç–∞–±–Ω–æ –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–Ω–æ –º–∞—Ç–µ–º–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–µ –º–æ–¥–µ–ª–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏–µ.

–Ý–∞–±–æ—Ç—ã –ø–æ "–∏–∑–¥–µ–ª–∏—é –Ý–î–°‚Äë6—Å" —Å–æ–∑–¥–∞–ª–∏ –Ω–∞—É—á–Ω–æ‚Äë—Ç–µ—Ö–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –∑–∞–¥–µ–ª, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –∑–∞—Ç–µ–º –±—ã–ª –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–Ω –≤ —Ä–∞–∑—Ä–∞–±–æ—Ç–∫–µ –Ω–µ—Å—Ä–∞–≤–Ω–∏–º–æ –±–æ–ª–µ–µ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ–π –≤–æ–¥–æ—Ä–æ–¥–Ω–æ–π –±–æ–º–±—ã –ø—Ä–∏–Ω—Ü–∏–ø–∏–∞–ª—å–Ω–æ –Ω–æ–≤–æ–≥–æ —Ç–∏–ø–∞ ‚Äî –≤–æ–¥–æ—Ä–æ–¥–Ω–æ–π –±–æ–º–±—ã –¥–≤—É—Ö—Å—Ç–∞–¥–∏–π–Ω–æ–π –∫–æ–Ω—Å—Ç—Ä—É–∫—Ü–∏–∏.

–í–æ–¥–æ—Ä–æ–¥–Ω–∞—è –±–æ–º–±–∞ —Å–∞—Ö–∞—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–π –∫–æ–Ω—Å—Ç—Ä—É–∫—Ü–∏–∏ –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å—Ç–∞–ª–∞ —Å–µ—Ä—å–µ–∑–Ω—ã–º –∫–æ–Ω—Ç—Ä–∞—Ä–≥—É–º–µ–Ω—Ç–æ–º –≤ –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–º –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–∏ –º–µ–∂–¥—É –°–®–ê –∏ –°–°–°–Ý, –Ω–æ –∏ –ø–æ—Å–ª—É–∂–∏–ª–∞ –ø—Ä–∏—á–∏–Ω–æ–π –±—É—Ä–Ω–æ–≥–æ —Ä–∞–∑–≤–∏—Ç–∏—è —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π –∫–æ—Å–º–æ–Ω–∞–≤—Ç–∏–∫–∏ —Ç–µ—Ö –ª–µ—Ç. –ò–º–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ—Å–ª–µ —É—Å–ø–µ—à–Ω—ã—Ö —è–¥–µ—Ä–Ω—ã—Ö –∏—Å–ø—ã—Ç–∞–Ω–∏–π –û–ö–ë –ö–æ—Ä–æ–ª–µ–≤–∞ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–æ –≤–∞–∂–Ω–æ–µ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ –∑–∞–¥–∞–Ω–∏–µ —Ä–∞–∑—Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å –º–µ–∂–∫–æ–Ω—Ç–∏–Ω–µ–Ω—Ç–∞–ª—å–Ω—É—é –±–∞–ª–ª–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫—É—é —Ä–∞–∫–µ—Ç—É –¥–ª—è –¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∫–∏ –∫ —Ü–µ–ª–∏ —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ –∑–∞—Ä—è–¥–∞. –í –¥–∞–ª—å–Ω–µ–π—à–µ–º —Ä–∞–∫–µ—Ç–∞, –ø–æ–ª—É—á–∏–≤—à–∞—è –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ "—Å–µ–º–µ—Ä–∫–∞", –≤—ã–≤–µ–ª–∞ –≤ –∫–æ—Å–º–æ—Å –ø–µ—Ä–≤—ã–π –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π —Å–ø—É—Ç–Ω–∏–∫ –ó–µ–º–ª–∏, –∏ –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –Ω–∞ –Ω–µ–π —Å—Ç–∞—Ä—Ç–æ–≤–∞–ª –ø–µ—Ä–≤—ã–π –∫–æ—Å–º–æ–Ω–∞–≤—Ç –ø–ª–∞–Ω–µ—Ç—ã –Æ—Ä–∏–π –ì–∞–≥–∞—Ä–∏–Ω.

–ù–∞—á–∞–ª–æ –ø–µ—Ä–≤—ã—Ö —Ä–∞–±–æ—Ç –ø–æ —Ç–µ—Ä–º–æ—è–¥–µ—Ä–Ω–æ–π –ø—Ä–æ–≥—Ä–∞–º–º–µ –≤ –°–°–°–Ý –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç—Å—è –µ—â—ë –∫ 1945 –≥–æ–¥—É. –¢–æ–≥–¥–∞ –±—ã–ª–∞ –ø–æ–ª—É—á–µ–Ω–∞ –∏–Ω—Ñ–æ—Ä–º–∞—Ü–∏—è –æ–± –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–Ω–∏—è—Ö, –≤–µ–¥—É—â–∏—Ö—Å—è –≤ –°–®–ê –Ω–∞–¥ —Ç–µ—Ä–º–æ—è–¥–µ—Ä–Ω–æ–π –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º–æ–π. –û–Ω–∏ –±—ã–ª–∏ –Ω–∞—á–∞—Ç—ã –ø–æ –∏–Ω–∏—Ü–∏–∞—Ç–∏–≤–µ –∞–º–µ—Ä–∏–∫–∞–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Ñ–∏–∑–∏–∫–∞ –≠–¥–≤–∞—Ä–¥–∞ –¢–µ–ª–ª–µ—Ä–∞ –≤ 1942 –≥–æ–¥—É. –ó–∞ –æ—Å–Ω–æ–≤—É –±—ã–ª–∞ –≤–∑—è—Ç–∞ —Ç–µ–ª–ª–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–∞—è –∫–æ–Ω—Ü–µ–ø—Ü–∏—è —Ç–µ—Ä–º–æ—è–¥–µ—Ä–Ω–æ–≥–æ –æ—Ä—É–∂–∏—è, –ø–æ–ª—É—á–∏–≤—à–∞—è –≤ –∫—Ä—É–≥–∞—Ö —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∏—Ö —É—á–µ–Ω—ã—Ö‚Äë—è–¥–µ—Ä—â–∏–∫–æ–≤ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ "—Ç—Ä—É–±–∞" ‚Äë —Ü–∏–ª–∏–Ω–¥—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –∫–æ–Ω—Ç–µ–π–Ω–µ—Ä —Å –∂–∏–¥–∫–∏–º –¥–µ–π—Ç–µ—Ä–∏–µ–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã–ª –Ω–∞–≥—Ä–µ–≤–∞—Ç—å—Å—è –æ—Ç –≤–∑—Ä—ã–≤–∞ –∏–Ω–∏—Ü–∏–∏—Ä—É—é—â–µ–≥–æ —É—Å—Ç—Ä–æ–π—Å—Ç–≤–∞ —Ç–∏–ø–∞ –æ–±—ã—á–Ω–æ–π –∞—Ç–æ–º–Ω–æ–π –±–æ–º–±—ã. –¢–æ–ª—å–∫–æ –≤ 1950 –≥–æ–¥—É –∞–º–µ—Ä–∏–∫–∞–Ω—Ü—ã —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏, —á—Ç–æ "—Ç—Ä—É–±–∞" –±–µ—Å–ø–µ—Ä—Å–ø–µ–∫—Ç–∏–≤–Ω–∞, –∏ –æ–Ω–∏ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∏–ª–∏ —Ä–∞–∑—Ä–∞–±–æ—Ç–∫—É –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –∫–æ–Ω—Å—Ç—Ä—É–∫—Ü–∏–π. –ù–æ –∫ —ç—Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∏–º–∏ —Ñ–∏–∑–∏–∫–∞–º–∏ —É–∂–µ –±—ã–ª–∞ —Å–∞–º–æ—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Ä–∞–∑—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–Ω–∞ –¥—Ä—É–≥–∞—è –∫–æ–Ω—Ü–µ–ø—Ü–∏—è —Ç–µ—Ä–º–æ—è–¥–µ—Ä–Ω–æ–≥–æ –æ—Ä—É–∂–∏—è, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –≤—Å–∫–æ—Ä–µ ‚Äë –≤ 1953 –≥–æ–¥—É ‚Äë –ø—Ä–∏–≤–µ–ª–∞ –∫ —É—Å–ø–µ—Ö—É.

–ê–ª—å—Ç–µ—Ä–Ω–∞—Ç–∏–≤–Ω—É—é —Å—Ö–µ–º—É –≤–æ–¥–æ—Ä–æ–¥–Ω–æ–π –±–æ–º–±—ã –ø—Ä–∏–¥—É–º–∞–ª –ê–Ω–¥—Ä–µ–π –°–∞—Ö–∞—Ä–æ–≤. –í –æ—Å–Ω–æ–≤—É –±–æ–º–±—ã –∏–º –±—ã–ª–∞ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∞ –∏–¥–µ—è "—Å–ª–æ–π–∫–∏" –∏ –ø—Ä–∏–º–µ–Ω–µ–Ω–∏—è –¥–µ–π—Ç–µ—Ä–∏–¥–∞ –ª–∏—Ç–∏—è‚Äë6. –Ý–∞–∑—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–Ω–Ω—ã–π –≤ –ö–ë‚Äë11 (—Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è —ç—Ç–æ –≥–æ—Ä–æ–¥ –°–∞—Ä–æ–≤, –±—ã–≤—à–∏–π –ê—Ä–∑–∞–º–∞—Å‚Äë16, –ù–∏–∂–µ–≥–æ—Ä–æ–¥—Å–∫–∞—è –æ–±–ª–∞—Å—Ç—å) —Ç–µ—Ä–º–æ—è–¥–µ—Ä–Ω—ã–π –∑–∞—Ä—è–¥ –Ý–î–°‚Äë6—Å –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª —Å–æ–±–æ–π —Å—Ñ–µ—Ä–∏—á–µ—Å–∫—É—é —Å–∏—Å—Ç–µ–º—É –∏–∑ —Å–ª–æ–µ–≤ —É—Ä–∞–Ω–∞ –∏ —Ç–µ—Ä–º–æ—è–¥–µ—Ä–Ω–æ–≥–æ –≥–æ—Ä—é—á–µ–≥–æ, –æ–∫—Ä—É–∂–µ–Ω–Ω—ã—Ö —Ö–∏–º–∏—á–µ—Å–∫–∏–º –≤–∑—Ä—ã–≤—á–∞—Ç—ã–º –≤–µ—â–µ—Å—Ç–≤–æ–º.

Для увеличения энерговыделения заряда в его конструкции был использован тритий. Основная задача при создании подобного оружия заключалась в том, чтобы с помощью энергии, выделенной при взрыве атомной бомбы, нагреть и поджечь тяжелый водород — дейтерий, осуществить термоядерные реакции с выделением энергии, способные сами себя поддерживать. Для увеличения доли "сгоревшего" дейтерия Сахаров предложил окружить дейтерий оболочкой из обычного природного урана, который должен был замедлить разлет и, главное, существенно повысить плотность дейтерия. Явление ионизационного сжатия термоядерного горючего, ставшее основой первой советской водородной бомбы, до сих пор называют "сахаризацией".

–ü–æ —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç–∞–º —Ä–∞–±–æ—Ç –Ω–∞–¥ –ø–µ—Ä–≤–æ–π –≤–æ–¥–æ—Ä–æ–¥–Ω–æ–π –±–æ–º–±–æ–π –ê–Ω–¥—Ä–µ–π –°–∞—Ö–∞—Ä–æ–≤ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª –∑–≤–∞–Ω–∏–µ –ì–µ—Ä–æ—è –°–æ—Ü—Ç—Ä—É–¥–∞ –∏ –ª–∞—É—Ä–µ–∞—Ç–∞ –°—Ç–∞–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–π –ø—Ä–µ–º–∏–∏.

"–ò–∑–¥–µ–ª–∏–µ –Ý–î–°‚Äë6—Å" –±—ã–ª–æ –≤—ã–ø–æ–ª–Ω–µ–Ω–æ –≤ –≤–∏–¥–µ —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–∞–±–µ–ª—å–Ω–æ–π –±–æ–º–±—ã –≤–µ—Å–æ–º 7 —Ç–æ–Ω–Ω, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –ø–æ–º–µ—â–∞–ª–∞—Å—å –≤ –±–æ–º–±–æ–≤–æ–º –ª—é–∫–µ –±–æ–º–±–∞—Ä–¥–∏—Ä–æ–≤—â–∏–∫–∞ –¢—É‚Äë16. –î–ª—è —Å—Ä–∞–≤–Ω–µ–Ω–∏—è ‚Äî –±–æ–º–±–∞, —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–Ω–∞—è –∞–º–µ—Ä–∏–∫–∞–Ω—Ü–∞–º–∏, –≤–µ—Å–∏–ª–∞ 54 —Ç–æ–Ω–Ω –∏ –±—ã–ª–∞ —Ä–∞–∑–º–µ—Ä–æ–º —Å —Ç—Ä–µ—Ö—ç—Ç–∞–∂–Ω—ã–π –¥–æ–º.

–ß—Ç–æ–±—ã –æ—Ü–µ–Ω–∏—Ç—å —Ä–∞–∑—Ä—É—à–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–µ –≤–æ–∑–¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—è –Ω–æ–≤–æ–π –±–æ–º–±—ã, –Ω–∞ –°–µ–º–∏–ø–∞–ª–∞—Ç–∏–Ω—Å–∫–æ–º –ø–æ–ª–∏–≥–æ–Ω–µ –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–∏–ª–∏ –≥–æ—Ä–æ–¥ –∏–∑ –ø—Ä–æ–º—ã—à–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∏ –∞–¥–º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä–∞—Ç–∏–≤–Ω—ã—Ö –∑–¥–∞–Ω–∏–π. –í –æ–±—â–µ–π —Å–ª–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –Ω–∞ –ø–æ–ª–µ –∏–º–µ–ª–æ—Å—å 190 —Ä–∞–∑–ª–∏—á–Ω—ã—Ö —Å–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–∏–π. –í —ç—Ç–æ–º –∏—Å–ø—ã—Ç–∞–Ω–∏–∏ –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ –±—ã–ª–∏ –ø—Ä–∏–º–µ–Ω–µ–Ω—ã –≤–∞–∫—É—É–º–Ω—ã–µ –∑–∞–±–æ—Ä–Ω–∏–∫–∏ —Ä–∞–¥–∏–æ—Ö–∏–º–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –ø—Ä–æ–±, –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞–≤—à–∏–µ—Å—è –ø–æ–¥ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏–µ–º —É–¥–∞—Ä–Ω–æ–π –≤–æ–ª–Ω—ã. –í—Å–µ–≥–æ –∫ –∏—Å–ø—ã—Ç–∞–Ω–∏—è–º –Ý–î–°‚Äë6—Å –±—ã–ª–æ –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–ª–µ–Ω–æ 500 —Ä–∞–∑–ª–∏—á–Ω—ã—Ö –∏–∑–º–µ—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö, —Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä—É—é—â–∏—Ö –∏ –∫–∏–Ω–æ—Å—ä–µ–º–æ—á–Ω—ã—Ö –ø—Ä–∏–±–æ—Ä–æ–≤, —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö –≤ –ø–æ–¥–∑–µ–º–Ω—ã—Ö –∫–∞–∑–µ–º–∞—Ç–∞—Ö –∏ –ø—Ä–æ—á–Ω—ã—Ö –Ω–∞–∑–µ–º–Ω—ã—Ö —Å–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–∏—è—Ö. –ê–≤–∏–∞—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ‚Äë—Ç–µ—Ö–Ω–∏—á–µ—Å–∫–æ–µ –æ–±–µ—Å–ø–µ—á–µ–Ω–∏–µ –∏—Å–ø—ã—Ç–∞–Ω–∏–π ‚Äî –∏–∑–º–µ—Ä–µ–Ω–∏–µ –¥–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è —É–¥–∞—Ä–Ω–æ–π –≤–æ–ª–Ω—ã –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–ª–µ—Ç, –Ω–∞—Ö–æ–¥—è—â–∏–π—Å—è –≤ –≤–æ–∑–¥—É—Ö–µ –≤ –º–æ–º–µ–Ω—Ç –≤–∑—Ä—ã–≤–∞ –∏–∑–¥–µ–ª–∏—è, –∑–∞–±–æ—Ä –ø—Ä–æ–± –≤–æ–∑–¥—É—Ö–∞ –∏–∑ —Ä–∞–¥–∏–æ–∞–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ–≥–æ –æ–±–ª–∞–∫–∞, –∞—ç—Ä–æ—Ñ–æ—Ç–æ—Å—ä–µ–º–∫–∞ —Ä–∞–π–æ–Ω–∞ –æ—Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–ª—è–ª–æ—Å—å —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ–π –ª–µ—Ç–Ω–æ–π —á–∞—Å—Ç—å—é. –ü–æ–¥—Ä—ã–≤ –±–æ–º–±—ã –æ—Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–ª—è–ª—Å—è –¥–∏—Å—Ç–∞–Ω—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ, –ø–æ–¥–∞—á–µ–π —Å–∏–≥–Ω–∞–ª–∞ —Å –ø—É–ª—å—Ç–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª—Å—è –≤ –±—É–Ω–∫–µ—Ä–µ.

–ë—ã–ª–æ —Ä–µ—à–µ–Ω–æ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ—Å—Ç–∏ –≤–∑—Ä—ã–≤ –Ω–∞ —Å—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–π –±–∞—à–Ω–µ –≤—ã—Å–æ—Ç–æ–π 40 –º–µ—Ç—Ä–æ–≤, –∑–∞—Ä—è–¥ –±—ã–ª —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω –Ω–∞ –≤—ã—Å–æ—Ç–µ 30 –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –Ý–∞–¥–∏–æ–∞–∫—Ç–∏–≤–Ω—ã–π –≥—Ä—É–Ω—Ç –æ—Ç –ø—Ä–æ—à–ª—ã—Ö –∏—Å–ø—ã—Ç–∞–Ω–∏–π –±—ã–ª —É–¥–∞–ª–µ–Ω –Ω–∞ –±–µ–∑–æ–ø–∞—Å–Ω–æ–µ —Ä–∞—Å—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ, —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã–µ —Å–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–∏—è –±—ã–ª–∏ –æ—Ç—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω—ã –Ω–∞ —Å–≤–æ–∏—Ö –∂–µ –º–µ—Å—Ç–∞—Ö –Ω–∞ —Å—Ç–∞—Ä—ã—Ö —Ñ—É–Ω–¥–∞–º–µ–Ω—Ç–∞—Ö, –≤ 5 –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –æ—Ç –±–∞—à–Ω–∏ –±—ã–ª —Å–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω –±—É–Ω–∫–µ—Ä –¥–ª—è —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫–∏ —Ä–∞–∑—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–Ω–Ω–æ–π –≤ –ò–•–§ –ê–ù –°–°–°–Ý –∞–ø–ø–∞—Ä–∞—Ç—É—Ä—ã, —Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä—É—é—â–µ–π —Ç–µ—Ä–º–æ—è–¥–µ—Ä–Ω—ã–µ –ø—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å—ã.

–ù–∞ –ø–æ–ª–µ —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏ –≤–æ–µ–Ω–Ω—É—é —Ç–µ—Ö–Ω–∏–∫—É –≤—Å–µ—Ö —Ä–æ–¥–æ–≤ –≤–æ–π—Å–∫. –í —Ö–æ–¥–µ –∏—Å–ø—ã—Ç–∞–Ω–∏–π –±—ã–ª–∏ —É–Ω–∏—á—Ç–æ–∂–µ–Ω—ã –≤—Å–µ –æ–ø—ã—Ç–Ω—ã–µ —Å–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–∏—è –≤ —Ä–∞–¥–∏—É—Å–µ –¥–æ —á–µ—Ç—ã—Ä–µ—Ö –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –í–∑—Ä—ã–≤ –≤–æ–¥–æ—Ä–æ–¥–Ω–æ–π –±–æ–º–±—ã –º–æ–≥ –±—ã –ø–æ–ª–Ω–æ—Å—Ç—å—é —Ä–∞–∑—Ä—É—à–∏—Ç—å –≥–æ—Ä–æ–¥ –≤ 8 –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –≤ –ø–æ–ø–µ—Ä–µ—á–Ω–∏–∫–µ. –≠–∫–æ–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –ø–æ—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏—è –≤–∑—Ä—ã–≤–∞ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å —É–∂–∞—Å–∞—é—â–∏–º–∏: –Ω–∞ –¥–æ–ª—é –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ –≤–∑—Ä—ã–≤–∞ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏—Ç—Å—è 82% —Å—Ç—Ä–æ–Ω—Ü–∏—è‚Äë90 –∏ 75% —Ü–µ–∑–∏—è‚Äë137.

–ú–æ—â–Ω–æ—Å—Ç—å –±–æ–º–±—ã –¥–æ—Å—Ç–∏–≥–ª–∞ 400 –∫–∏–ª–æ—Ç–æ–Ω–Ω, –≤ 20 —Ä–∞–∑ –±–æ–ª—å—à–µ –ø–µ—Ä–≤—ã—Ö –∞—Ç–æ–º–Ω—ã—Ö –±–æ–º–± –≤ –°–®–ê –∏ –°–°–°–Ý.

–Ý–∞–±–æ—Ç–∞ –ø–æ —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∏—é –≤–æ–¥–æ—Ä–æ–¥–Ω–æ–π –±–æ–º–±—ã —Å—Ç–∞–ª–∞ –ø–µ—Ä–≤–æ–π –≤ –º–∏—Ä–µ –∏–Ω—Ç–µ–ª–ª–µ–∫—Ç—É–∞–ª—å–Ω–æ–π "–±–∏—Ç–≤–æ–π —É–º–æ–≤" –ø–æ–∏—Å—Ç–∏–Ω–µ –º–∏—Ä–æ–≤–æ–≥–æ –º–∞—Å—à—Ç–∞–±–∞. –°–æ–∑–¥–∞–Ω–∏–µ –≤–æ–¥–æ—Ä–æ–¥–Ω–æ–π –±–æ–º–±—ã –∏–Ω–∏—Ü–∏–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–æ –ø–æ—è–≤–ª–µ–Ω–∏–µ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –Ω–æ–≤—ã—Ö –Ω–∞—É—á–Ω—ã—Ö –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–π ‚Äî —Ñ–∏–∑–∏–∫–∏ –≤—ã—Å–æ–∫–æ—Ç–µ–º–ø–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω–æ–π –ø–ª–∞–∑–º—ã, —Ñ–∏–∑–∏–∫–∏ —Å–≤–µ—Ä—Ö–≤—ã—Å–æ–∫–∏—Ö –ø–ª–æ—Ç–Ω–æ—Å—Ç–µ–π —ç–Ω–µ—Ä–≥–∏–∏, —Ñ–∏–∑–∏–∫–∏ –∞–Ω–æ–º–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –¥–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–π. –í–ø–µ—Ä–≤—ã–µ –≤ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å—Ç–≤–∞ –±—ã–ª–æ –º–∞—Å—à—Ç–∞–±–Ω–æ –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–Ω–æ –º–∞—Ç–µ–º–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–µ –º–æ–¥–µ–ª–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏–µ.

–Ý–∞–±–æ—Ç—ã –ø–æ "–∏–∑–¥–µ–ª–∏—é –Ý–î–°‚Äë6—Å" —Å–æ–∑–¥–∞–ª–∏ –Ω–∞—É—á–Ω–æ‚Äë—Ç–µ—Ö–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –∑–∞–¥–µ–ª, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –∑–∞—Ç–µ–º –±—ã–ª –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–Ω –≤ —Ä–∞–∑—Ä–∞–±–æ—Ç–∫–µ –Ω–µ—Å—Ä–∞–≤–Ω–∏–º–æ –±–æ–ª–µ–µ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ–π –≤–æ–¥–æ—Ä–æ–¥–Ω–æ–π –±–æ–º–±—ã –ø—Ä–∏–Ω—Ü–∏–ø–∏–∞–ª—å–Ω–æ –Ω–æ–≤–æ–≥–æ —Ç–∏–ø–∞ ‚Äî –≤–æ–¥–æ—Ä–æ–¥–Ω–æ–π –±–æ–º–±—ã –¥–≤—É—Ö—Å—Ç–∞–¥–∏–π–Ω–æ–π –∫–æ–Ω—Å—Ç—Ä—É–∫—Ü–∏–∏.

–í–æ–¥–æ—Ä–æ–¥–Ω–∞—è –±–æ–º–±–∞ —Å–∞—Ö–∞—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–π –∫–æ–Ω—Å—Ç—Ä—É–∫—Ü–∏–∏ –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å—Ç–∞–ª–∞ —Å–µ—Ä—å–µ–∑–Ω—ã–º –∫–æ–Ω—Ç—Ä–∞—Ä–≥—É–º–µ–Ω—Ç–æ–º –≤ –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–º –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–∏ –º–µ–∂–¥—É –°–®–ê –∏ –°–°–°–Ý, –Ω–æ –∏ –ø–æ—Å–ª—É–∂–∏–ª–∞ –ø—Ä–∏—á–∏–Ω–æ–π –±—É—Ä–Ω–æ–≥–æ —Ä–∞–∑–≤–∏—Ç–∏—è —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π –∫–æ—Å–º–æ–Ω–∞–≤—Ç–∏–∫–∏ —Ç–µ—Ö –ª–µ—Ç. –ò–º–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ—Å–ª–µ —É—Å–ø–µ—à–Ω—ã—Ö —è–¥–µ—Ä–Ω—ã—Ö –∏—Å–ø—ã—Ç–∞–Ω–∏–π –û–ö–ë –ö–æ—Ä–æ–ª–µ–≤–∞ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–æ –≤–∞–∂–Ω–æ–µ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ –∑–∞–¥–∞–Ω–∏–µ —Ä–∞–∑—Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å –º–µ–∂–∫–æ–Ω—Ç–∏–Ω–µ–Ω—Ç–∞–ª—å–Ω—É—é –±–∞–ª–ª–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫—É—é —Ä–∞–∫–µ—Ç—É –¥–ª—è –¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∫–∏ –∫ —Ü–µ–ª–∏ —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ –∑–∞—Ä—è–¥–∞. –í –¥–∞–ª—å–Ω–µ–π—à–µ–º —Ä–∞–∫–µ—Ç–∞, –ø–æ–ª—É—á–∏–≤—à–∞—è –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ "—Å–µ–º–µ—Ä–∫–∞", –≤—ã–≤–µ–ª–∞ –≤ –∫–æ—Å–º–æ—Å –ø–µ—Ä–≤—ã–π –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π —Å–ø—É—Ç–Ω–∏–∫ –ó–µ–º–ª–∏, –∏ –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –Ω–∞ –Ω–µ–π —Å—Ç–∞—Ä—Ç–æ–≤–∞–ª –ø–µ—Ä–≤—ã–π –∫–æ—Å–º–æ–Ω–∞–≤—Ç –ø–ª–∞–Ω–µ—Ç—ã –Æ—Ä–∏–π –ì–∞–≥–∞—Ä–∏–Ω.

–ü–æ–∫–∞–∑–∞—Ç—å –±–æ–ª—å—à–µ

2 –≥–æ–¥—ã –Ω–∞–∑–∞–¥

–ü—Ä–∏ —Ñ–∏–Ω–∞–Ω—Å–æ–≤–æ–π –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∫–µ

Memes Admin

4 –º—Å. –Ω–∞–∑–∞–¥