Добрый день!

Меня зовут Ермакова Анжелика, работала фельдшером скорой помощи. Но однажды моя жизнь изменилась. В сентябре 2022 года я попала в страшную аварию — водитель не справился с управлением. Меня зажало в машине, и я оказалась в тяжелейшем состоянии. Закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы, травматический шок, сепсис... Моя жизнь висела на волоске. Мне давали 1% на выживание.

Я пролежала в коме месяц, меня кормили через зонд. Каждый день был борьбой, я не могла двигаться, даже говорить не могла. Мама каждый день приходила в реанимацию с надеждой, что я пришла в себя, но врачи не давали никаких шансов на спасение. Но я смогла выкарабкаться.

Когда я пришла в себя, моё тело не слушалось. Правая рука была приговорена — мне сказали, что я не смогу ею работать. Тогда я твёрдо решила, что буду бороться.

После долгих месяцев в Донецке, где не было возможности для реабилитации, мы решили ехать в Россию. Мама нашла человека, который согласился перевезти меня в Волгоград. Я выехала из реанимации 29 ноября. Было так холодно, и я чувствовала, как мои истощённые кости болят от каждого поворота дороги. Я была вся в железе, не могла повернуться, но я была жива. И это самое главное.

В Волгограде меня снова начали лечить, но каждый день был тяжёлым испытанием. Я пыталась сидеть, стоять, но моё тело подводило меня. Я не могла даже выговорить слово, но потом, после долгих попыток, я сказала «мама». Это была моя маленькая победа. Помню, как мама прослезилась от радости тогда.

Сегодня я могу делать уже намного больше: есть левой рукой, умываться, одеваться. Но мне нужно продолжить реабилитацию, чтобы вернуть себе жизнь. Моя семья уже потратила все средства на лечение, и без вашей помощи я не смогу продолжить этот путь.

Пожалуйста, помогите мне! Я не хочу сдаваться. Я хочу вернуться к учебе, вернуться к работе на скорой помощи, чтобы снова помогать людям. Но для этого мне нужно пройти ещё долгий путь восстановления. Любая помощь, любая сумма, отправленная в поддержку, поможет быстрее собрать нужную сумму. И я смогу вернуть себе жизнь.

С любовью и благодарностью, Анжелика Руслановна Ермакова.

Отправить помощь можно здесь: https://pomogi-cheloveku.r...

Меня зовут Ермакова Анжелика, работала фельдшером скорой помощи. Но однажды моя жизнь изменилась. В сентябре 2022 года я попала в страшную аварию — водитель не справился с управлением. Меня зажало в машине, и я оказалась в тяжелейшем состоянии. Закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы, травматический шок, сепсис... Моя жизнь висела на волоске. Мне давали 1% на выживание.

Я пролежала в коме месяц, меня кормили через зонд. Каждый день был борьбой, я не могла двигаться, даже говорить не могла. Мама каждый день приходила в реанимацию с надеждой, что я пришла в себя, но врачи не давали никаких шансов на спасение. Но я смогла выкарабкаться.

Когда я пришла в себя, моё тело не слушалось. Правая рука была приговорена — мне сказали, что я не смогу ею работать. Тогда я твёрдо решила, что буду бороться.

После долгих месяцев в Донецке, где не было возможности для реабилитации, мы решили ехать в Россию. Мама нашла человека, который согласился перевезти меня в Волгоград. Я выехала из реанимации 29 ноября. Было так холодно, и я чувствовала, как мои истощённые кости болят от каждого поворота дороги. Я была вся в железе, не могла повернуться, но я была жива. И это самое главное.

В Волгограде меня снова начали лечить, но каждый день был тяжёлым испытанием. Я пыталась сидеть, стоять, но моё тело подводило меня. Я не могла даже выговорить слово, но потом, после долгих попыток, я сказала «мама». Это была моя маленькая победа. Помню, как мама прослезилась от радости тогда.

Сегодня я могу делать уже намного больше: есть левой рукой, умываться, одеваться. Но мне нужно продолжить реабилитацию, чтобы вернуть себе жизнь. Моя семья уже потратила все средства на лечение, и без вашей помощи я не смогу продолжить этот путь.

Пожалуйста, помогите мне! Я не хочу сдаваться. Я хочу вернуться к учебе, вернуться к работе на скорой помощи, чтобы снова помогать людям. Но для этого мне нужно пройти ещё долгий путь восстановления. Любая помощь, любая сумма, отправленная в поддержку, поможет быстрее собрать нужную сумму. И я смогу вернуть себе жизнь.

С любовью и благодарностью, Анжелика Руслановна Ермакова.

Отправить помощь можно здесь: https://pomogi-cheloveku.r...

Показать больше

8 мс. назад

8 мс. назад

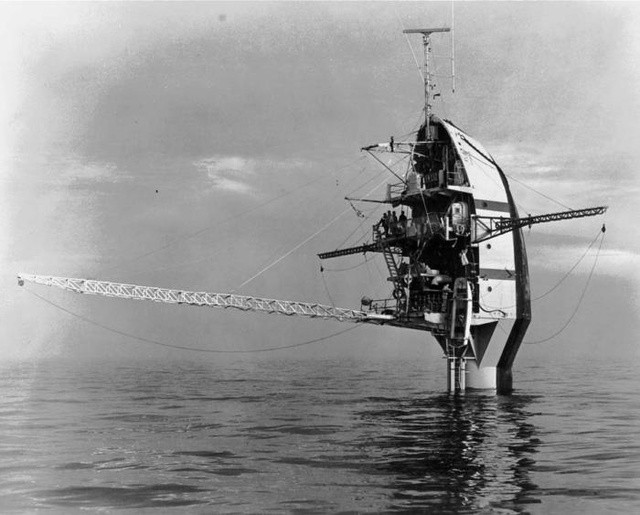

Flip — океанографическое исследовательское судно–платформа в вертикальном положении, побережье США, 1960–е.

Flip (Floating Instrument Platform) — несамоходное cудно, представляет собой 108–метровый «буй», который можно перевернуть из горизонтального в вертикальное положение, закачав морскую воду в отсеки судна, затопляя его и поднимая жилую часть (17 метров носовой оконечности) из воды.

Переход от горизонтального к вертикальному положению занимает около 30 минут, после чего большая часть судна погружается под воду, поддерживая постоянную массу 700 тонн, обеспечивая стабильную платформу для исследований.

FLIP был спроектирован докторами Фредом Фишером и Фредом Шпиессом и изготовлен в 1962 году. Поскольку судно мало подвержено волновому движению, это позволяет ученым проводить целый ряд исследований: распространения сейсмических волн в океане; взаимодействия разных слоёв воды; теплообмена между толщей воды и поверхностью; метеорологию; геофизику, физическую океанографию; исследование морских млекопитающих. Одно из последних исследований включало в себя составление трёхмерного отображения океанического шума.

Для удобства команды судна, состоящей из 11 исследователей и 5 членов экипажа, которой приходится жить и работать в двух положениях судна, многие элементы кают продублированы — туалеты, раковины, души и двери. Научное оборудование и кухня при перевороте поворачивается вместе с судном.

Flip (Floating Instrument Platform) — несамоходное cудно, представляет собой 108–метровый «буй», который можно перевернуть из горизонтального в вертикальное положение, закачав морскую воду в отсеки судна, затопляя его и поднимая жилую часть (17 метров носовой оконечности) из воды.

Переход от горизонтального к вертикальному положению занимает около 30 минут, после чего большая часть судна погружается под воду, поддерживая постоянную массу 700 тонн, обеспечивая стабильную платформу для исследований.

FLIP был спроектирован докторами Фредом Фишером и Фредом Шпиессом и изготовлен в 1962 году. Поскольку судно мало подвержено волновому движению, это позволяет ученым проводить целый ряд исследований: распространения сейсмических волн в океане; взаимодействия разных слоёв воды; теплообмена между толщей воды и поверхностью; метеорологию; геофизику, физическую океанографию; исследование морских млекопитающих. Одно из последних исследований включало в себя составление трёхмерного отображения океанического шума.

Для удобства команды судна, состоящей из 11 исследователей и 5 членов экипажа, которой приходится жить и работать в двух положениях судна, многие элементы кают продублированы — туалеты, раковины, души и двери. Научное оборудование и кухня при перевороте поворачивается вместе с судном.

Показать больше

8 мс. назад

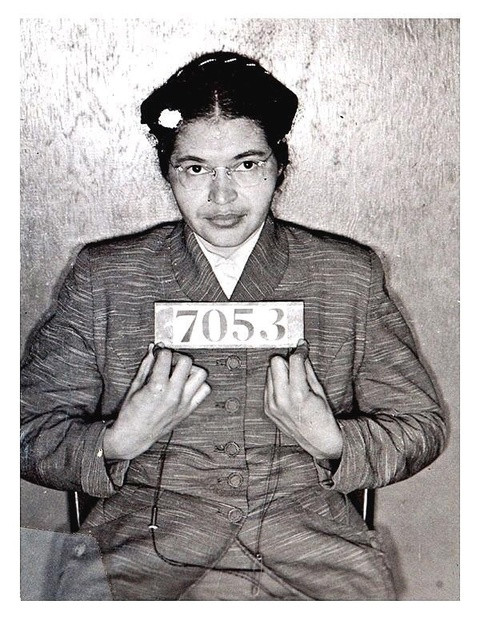

Роза Паркс, 1 декабря 1955 года.

История Розы Паркс проста и потрясающа, как миф или апокриф. Коротко ее можно изложить буквально в двух предложениях. Чернокожей американке, возвращавшейся с работы автобусом, было велено встать со своего места, чтобы уступить его белому мужчине. Ее отказ подчиниться привел к отмене расовой сегрегации на Юге Соединенных Штатов и ознаменовал начало новой эры в борьбе за гражданские права.

Чтобы разобраться, почему и как это произошло, надо вспомнить не такую уж давнюю историю США. Гражданская война (1861 — 1865) покончила с рабством, но побежденные южане вовсе не перестали относиться к неграм, как к недочеловекам. В результате на смену рабству пришла сегрегация, выразившаяся в группе законодательных актов на уровне отдельных штатов, получивших общее название «законы Джима Кроу» — по имени знаменитого в те времена чернокожего комедийного персонажа. Несмотря на неоднократные попытки доказательства их неконституционности, законы, обязывающие устраивать отдельные школы, кафе, рестораны, общественные туалеты, вагоны поездов и даже скамейки в парках для людей с белой и небелой кожей, продержались в южных штатах вплоть до 60-х годов прошлого века. Единственной сферой, в которой сегрегация обеспечивалась с трудом, являлся городской транспорт — ни одна компания не могла потянуть содержание отдельных автобусов для белых и черных. Граница между «белой» и «черной» зоной автобусного салона регулировалась с помощью переносного знака.

Когда Роза Паркс 1 декабря 1955 года вошла в автобус на своей обычной остановке возле универмага, где она работала швеей, свободным оказалось только одно место возле прохода в первом ряду «черной зоны». Вскоре «белая зона» тоже заполнилась, и водитель пошел передвигать разделительный знак. Сосед Розы, сидевший у окна, встал. Она пропустила его, но затем передвинулась к окну и опять села. Вызванный водителем полицейский увел нарушительницу в участок. Тем же вечером ее отпустили домой под залог. Этой же ночью активисты напечатали 35 тысяч экземпляров листовок с обращением ко всем чернокожим жителям Монтгомери, призывающим их не пользоваться автобусом в следующий понедельник — день, на который был назначен суд над Розой Паркс, обвиненной в нарушении общественного порядка.

В результате суда, длившегося 30 минут, миссис Паркс была признана виновной по всем пунктам обвинения. В качестве наказания она заплатила штраф в 10 долларов, а также оплатила судебные издержки — еще четыре доллара. День суда выдался дождливым, тем не менее практически все 40-тысячное черное население Монтгомери игнорировало автобусы. Люди шли пешком или брали такси с черными водителями, которые, поддерживая бойкот, брали за проезд стандартную цену автобусного билета — 10 центов.

В этот же день была создана новая общественная организация для борьбы с сегрегацией, руководителем которой решили выбрать только что прибывшего в город молодого и никому не известного священника баптистской церкви Мартина Лютера Кинга. Вечером, обращаясь к прихожанам, Кинг произнес ставшие знаменитыми слова: «Пришло время, когда люди просто устали...». Роза Паркс, стоявшая рядом, не сказала ни слова, но само ее присутствие рядом с Кингом было более чем красноречиво.

Автобусный бойкот, запланированный сначала только на понедельник, продлился 381 день — до тех пор, пока Верховный суд США не признал дискриминационные автобусные правила, действовавшие в Монтгомери, не соответствующими Конституции. Знаменитая фотография, изображающая Розу Паркс сидящей в автобусе, была сделана 21 декабря 1956 года — в день, когда сегрегация в общественном транспорте Монтгомери была официально отменена. Образ Розы Паркс — благообразной, опрятной женщины в очках и темном платье — стал символом тихого, но стойкого человеческого достоинства перед лицом всесильной и несправедливой власти.

После этих событий их героиня еще десять лет продолжала заниматься шитьем, пока в 1965 году чернокожий конгрессмен Джон Коньерс не пригласил ее для работы в приемной своего офиса. После смерти мужа и в его честь в 1977 году миссис Паркс основала Институт саморазвития, в котором молодежь изучает историю борьбы за гражданские права. В 1992 году она опубликовала автобиографическую книгу «Роза Паркс: Моя история». Еще при жизни она была удостоена многих наград, включая, в частности, шведскую Премию мира ее собственного имени (Rosa Parks Peace Prize), а после смерти в возрасте 92-х лет, случившейся 25 октября 2005 года, стала первой женщиной, церемония прощания с которой прошла в ротонде Капитолия — честь, которой до сих пор удостаивались только президенты, конгрессмены и военачальники.

...Поступок «матери правозащитного движения» был замечен, поднят на щит, повлиял на судьбу страны и явился примером для миллионов. Ее заслуги были оценены премиями и почестями, а имя никогда не будет забыто. Нельзя, однако, оставить за скобками и некоторые детали, делающие более реалистичным этот несколько плакатный сюжет. Во-первых, Роза Паркс была не первой жительницей Монтгомери, отказавшейся подчиниться унизительному требованию уступить свое место белому, однако предыдущая женщина по некоторым личностным параметрам (слишком молодая, слишком несдержанная, слишком уязвимая с моральной точки зрения — забеременела в 15 лет вне брака...) «не потянула» на символ борьбы с несправедливостью. Во-вторых, к этому времени чернокожее население городка имело сильную правозащитную организацию и вполне «созрело» для цивилизованных массовых протестов. В-третьих, без организованной информационной кампании о поступке Розы узнали бы десятки, но отнюдь не тысячи людей, что не возымело бы такого мощного воздействия на массы. Да и сама Роза, будучи активисткой движения за права чернокожих (секретарь местного отделения Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения, или NAACP), хорошо знала, что делать, а главное — чего не делать при задержании: не сопротивляться, но и не подчиняться, не вступать в перепалку, не хмуриться и не платить штраф на месте... Впрочем, все эти детали нисколько не умаляют мужества ее личного выбора, ведь строгость и неукоснительность соблюдения правил сегрегации регулярно подкреплялись акциями и маршами куклуксклановцев, практически всегда остававшихся безнаказанными.

В течение веков предметом дискуссии о роли личности в истории были деяния полководцев, лидеров и вождей, чьи руки, как правило, были обагрены кровью. С развитием демократии в центре поворотных исторических событий все чаще оказываются рядовые граждане, отстаивающие свои права и свое человеческое достоинство. Но, отдавая должное Розе Паркс, нельзя забывать о тех, кто, проявляя личное мужество «по месту жительства и по месту работы», никогда не станет общенациональным героем, не напишет историю своей жизни, не будет удостоен международных премий, но без личного вклада которых ничего бы не получилось... В случае с Розой это тысячи ее сограждан, которые в течение 381 дня стойко и последовательно поддерживали массовую акцию протеста.

Но и наша собственная история дает богатую пищу для размышлений на эту тему. И тут невозможно не вспомнить наше недавнее советское прошлое. Вопрос о том, как могла развалиться огромная империя (имевшая не только спецслужбы, но и целую армию сексотов), долго будет будоражить умы историков и простых людей. Один из вариантов ответа таков: мощная и казавшаяся вечной тоталитарная машина была разрушена миллионами простых граждан, способных на Поступок. И не столь важно, в чем тот состоял — в смелости публично высказать свое мнение, в несогласии подписать клеймящее очередного «врага» письмо, в перепечатанном ночью самиздатовском тексте, в «крамольном» выступлении на собрании… За этими личными протестами нередко следовали искалеченные судьбы, рушившиеся карьеры, распавшиеся семьи. И практически никаких шансов, что кто-то вспомнит, оценит, запишет, расскажет потомкам — история несправедлива и капризна, и в ней нет места простому человеку, его страданиям, сомнениям, бессонным ночам, приведшим к маленькому в масштабах страны, но гигантскому в рамках отдельной судьбы протесту.

Сколько их было — способных на благородный Поступок, направленный на борьбу за свои права? Большинство из них тоталитарная система отторгала, унижала, уничтожала. Ведь они играли не по правилам, не вписывались в систему, не мирились с ней. Психологи могли бы это называть социальной дезадаптацией, психиатры — синдромом правдоискательства, а обыватель — обыкновенной глупостью: «Им что, больше всех нужно, лучше бы о детях подумали». И никто не поставит наряду с памятником неизвестному солдату памятник неизвестным борцам с тоталитарной системой. Нет, не жертвам, а именно борцам!

Мы слишком часто употребляем слово «жертва», но редко задумываемся об относительности этого понятия. К жертвам советской власти следует причислять не только тех, кому она искалечила, а то и отняла жизнь, но и тех, кто добровольно продал ей душу. И таких жертв тоталитаризма много, гораздо больше, чем хотелось бы думать. Это и бабушка, из последних сил бредущая на коммунистический митинг; и бывший сексот, вздрагивающий при слове «люстрация»; и недавний комсомольский деятель, органично вписавшийся в ударный труд по добыче денег, и рядовой гражданин, униженно прогибающийся перед «большим начальником». Тяжело признавать, но все мы в какой-то мере жертвы советской власти. Выжив и приспособившись, мы стали особой породой, выведенной путем «неестественного отбора». Нам бесконечно трудно решиться на высокий протестный Поступок. Как большинству чернокожих жителей Монтгомери сорок лет назад, нам важно, чтобы кто-то подал нам пример, начал первым — и тогда уж будет наплевать на «генетический» страх, ибо общечеловеческое стремление к свободе сильнее любой «приобретенной наследственности»!

Первым всегда трудно — они порой на десятилетия опережают свое время и нередко теряются в массе тех, кто последовал их примеру. Невозможно не вспомнить в этой связи о правозащитниках 60—70-х годов, на которых «по полной программе» отыг

История Розы Паркс проста и потрясающа, как миф или апокриф. Коротко ее можно изложить буквально в двух предложениях. Чернокожей американке, возвращавшейся с работы автобусом, было велено встать со своего места, чтобы уступить его белому мужчине. Ее отказ подчиниться привел к отмене расовой сегрегации на Юге Соединенных Штатов и ознаменовал начало новой эры в борьбе за гражданские права.

Чтобы разобраться, почему и как это произошло, надо вспомнить не такую уж давнюю историю США. Гражданская война (1861 — 1865) покончила с рабством, но побежденные южане вовсе не перестали относиться к неграм, как к недочеловекам. В результате на смену рабству пришла сегрегация, выразившаяся в группе законодательных актов на уровне отдельных штатов, получивших общее название «законы Джима Кроу» — по имени знаменитого в те времена чернокожего комедийного персонажа. Несмотря на неоднократные попытки доказательства их неконституционности, законы, обязывающие устраивать отдельные школы, кафе, рестораны, общественные туалеты, вагоны поездов и даже скамейки в парках для людей с белой и небелой кожей, продержались в южных штатах вплоть до 60-х годов прошлого века. Единственной сферой, в которой сегрегация обеспечивалась с трудом, являлся городской транспорт — ни одна компания не могла потянуть содержание отдельных автобусов для белых и черных. Граница между «белой» и «черной» зоной автобусного салона регулировалась с помощью переносного знака.

Когда Роза Паркс 1 декабря 1955 года вошла в автобус на своей обычной остановке возле универмага, где она работала швеей, свободным оказалось только одно место возле прохода в первом ряду «черной зоны». Вскоре «белая зона» тоже заполнилась, и водитель пошел передвигать разделительный знак. Сосед Розы, сидевший у окна, встал. Она пропустила его, но затем передвинулась к окну и опять села. Вызванный водителем полицейский увел нарушительницу в участок. Тем же вечером ее отпустили домой под залог. Этой же ночью активисты напечатали 35 тысяч экземпляров листовок с обращением ко всем чернокожим жителям Монтгомери, призывающим их не пользоваться автобусом в следующий понедельник — день, на который был назначен суд над Розой Паркс, обвиненной в нарушении общественного порядка.

В результате суда, длившегося 30 минут, миссис Паркс была признана виновной по всем пунктам обвинения. В качестве наказания она заплатила штраф в 10 долларов, а также оплатила судебные издержки — еще четыре доллара. День суда выдался дождливым, тем не менее практически все 40-тысячное черное население Монтгомери игнорировало автобусы. Люди шли пешком или брали такси с черными водителями, которые, поддерживая бойкот, брали за проезд стандартную цену автобусного билета — 10 центов.

В этот же день была создана новая общественная организация для борьбы с сегрегацией, руководителем которой решили выбрать только что прибывшего в город молодого и никому не известного священника баптистской церкви Мартина Лютера Кинга. Вечером, обращаясь к прихожанам, Кинг произнес ставшие знаменитыми слова: «Пришло время, когда люди просто устали...». Роза Паркс, стоявшая рядом, не сказала ни слова, но само ее присутствие рядом с Кингом было более чем красноречиво.

Автобусный бойкот, запланированный сначала только на понедельник, продлился 381 день — до тех пор, пока Верховный суд США не признал дискриминационные автобусные правила, действовавшие в Монтгомери, не соответствующими Конституции. Знаменитая фотография, изображающая Розу Паркс сидящей в автобусе, была сделана 21 декабря 1956 года — в день, когда сегрегация в общественном транспорте Монтгомери была официально отменена. Образ Розы Паркс — благообразной, опрятной женщины в очках и темном платье — стал символом тихого, но стойкого человеческого достоинства перед лицом всесильной и несправедливой власти.

После этих событий их героиня еще десять лет продолжала заниматься шитьем, пока в 1965 году чернокожий конгрессмен Джон Коньерс не пригласил ее для работы в приемной своего офиса. После смерти мужа и в его честь в 1977 году миссис Паркс основала Институт саморазвития, в котором молодежь изучает историю борьбы за гражданские права. В 1992 году она опубликовала автобиографическую книгу «Роза Паркс: Моя история». Еще при жизни она была удостоена многих наград, включая, в частности, шведскую Премию мира ее собственного имени (Rosa Parks Peace Prize), а после смерти в возрасте 92-х лет, случившейся 25 октября 2005 года, стала первой женщиной, церемония прощания с которой прошла в ротонде Капитолия — честь, которой до сих пор удостаивались только президенты, конгрессмены и военачальники.

...Поступок «матери правозащитного движения» был замечен, поднят на щит, повлиял на судьбу страны и явился примером для миллионов. Ее заслуги были оценены премиями и почестями, а имя никогда не будет забыто. Нельзя, однако, оставить за скобками и некоторые детали, делающие более реалистичным этот несколько плакатный сюжет. Во-первых, Роза Паркс была не первой жительницей Монтгомери, отказавшейся подчиниться унизительному требованию уступить свое место белому, однако предыдущая женщина по некоторым личностным параметрам (слишком молодая, слишком несдержанная, слишком уязвимая с моральной точки зрения — забеременела в 15 лет вне брака...) «не потянула» на символ борьбы с несправедливостью. Во-вторых, к этому времени чернокожее население городка имело сильную правозащитную организацию и вполне «созрело» для цивилизованных массовых протестов. В-третьих, без организованной информационной кампании о поступке Розы узнали бы десятки, но отнюдь не тысячи людей, что не возымело бы такого мощного воздействия на массы. Да и сама Роза, будучи активисткой движения за права чернокожих (секретарь местного отделения Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения, или NAACP), хорошо знала, что делать, а главное — чего не делать при задержании: не сопротивляться, но и не подчиняться, не вступать в перепалку, не хмуриться и не платить штраф на месте... Впрочем, все эти детали нисколько не умаляют мужества ее личного выбора, ведь строгость и неукоснительность соблюдения правил сегрегации регулярно подкреплялись акциями и маршами куклуксклановцев, практически всегда остававшихся безнаказанными.

В течение веков предметом дискуссии о роли личности в истории были деяния полководцев, лидеров и вождей, чьи руки, как правило, были обагрены кровью. С развитием демократии в центре поворотных исторических событий все чаще оказываются рядовые граждане, отстаивающие свои права и свое человеческое достоинство. Но, отдавая должное Розе Паркс, нельзя забывать о тех, кто, проявляя личное мужество «по месту жительства и по месту работы», никогда не станет общенациональным героем, не напишет историю своей жизни, не будет удостоен международных премий, но без личного вклада которых ничего бы не получилось... В случае с Розой это тысячи ее сограждан, которые в течение 381 дня стойко и последовательно поддерживали массовую акцию протеста.

Но и наша собственная история дает богатую пищу для размышлений на эту тему. И тут невозможно не вспомнить наше недавнее советское прошлое. Вопрос о том, как могла развалиться огромная империя (имевшая не только спецслужбы, но и целую армию сексотов), долго будет будоражить умы историков и простых людей. Один из вариантов ответа таков: мощная и казавшаяся вечной тоталитарная машина была разрушена миллионами простых граждан, способных на Поступок. И не столь важно, в чем тот состоял — в смелости публично высказать свое мнение, в несогласии подписать клеймящее очередного «врага» письмо, в перепечатанном ночью самиздатовском тексте, в «крамольном» выступлении на собрании… За этими личными протестами нередко следовали искалеченные судьбы, рушившиеся карьеры, распавшиеся семьи. И практически никаких шансов, что кто-то вспомнит, оценит, запишет, расскажет потомкам — история несправедлива и капризна, и в ней нет места простому человеку, его страданиям, сомнениям, бессонным ночам, приведшим к маленькому в масштабах страны, но гигантскому в рамках отдельной судьбы протесту.

Сколько их было — способных на благородный Поступок, направленный на борьбу за свои права? Большинство из них тоталитарная система отторгала, унижала, уничтожала. Ведь они играли не по правилам, не вписывались в систему, не мирились с ней. Психологи могли бы это называть социальной дезадаптацией, психиатры — синдромом правдоискательства, а обыватель — обыкновенной глупостью: «Им что, больше всех нужно, лучше бы о детях подумали». И никто не поставит наряду с памятником неизвестному солдату памятник неизвестным борцам с тоталитарной системой. Нет, не жертвам, а именно борцам!

Мы слишком часто употребляем слово «жертва», но редко задумываемся об относительности этого понятия. К жертвам советской власти следует причислять не только тех, кому она искалечила, а то и отняла жизнь, но и тех, кто добровольно продал ей душу. И таких жертв тоталитаризма много, гораздо больше, чем хотелось бы думать. Это и бабушка, из последних сил бредущая на коммунистический митинг; и бывший сексот, вздрагивающий при слове «люстрация»; и недавний комсомольский деятель, органично вписавшийся в ударный труд по добыче денег, и рядовой гражданин, униженно прогибающийся перед «большим начальником». Тяжело признавать, но все мы в какой-то мере жертвы советской власти. Выжив и приспособившись, мы стали особой породой, выведенной путем «неестественного отбора». Нам бесконечно трудно решиться на высокий протестный Поступок. Как большинству чернокожих жителей Монтгомери сорок лет назад, нам важно, чтобы кто-то подал нам пример, начал первым — и тогда уж будет наплевать на «генетический» страх, ибо общечеловеческое стремление к свободе сильнее любой «приобретенной наследственности»!

Первым всегда трудно — они порой на десятилетия опережают свое время и нередко теряются в массе тех, кто последовал их примеру. Невозможно не вспомнить в этой связи о правозащитниках 60—70-х годов, на которых «по полной программе» отыг

Показать больше

8 мс. назад

Рукопожатие Эдварда Рыдз–Смиглы и Богислава фон Штудница на параде, Варшава, 11 ноября 1938 года.

До нападения Германии на Польшу и официального начала 2–й мировой войны остается 11 месяцев. Фотография примечательная тем, что парад "дня независимости" привязывался к захвату Польшей в союзе с Вермахтом Тешинской области Чехословакии.

До нападения Германии на Польшу и официального начала 2–й мировой войны остается 11 месяцев. Фотография примечательная тем, что парад "дня независимости" привязывался к захвату Польшей в союзе с Вермахтом Тешинской области Чехословакии.

Показать больше

При финансовой поддержке

Memes Admin

4 мс. назад