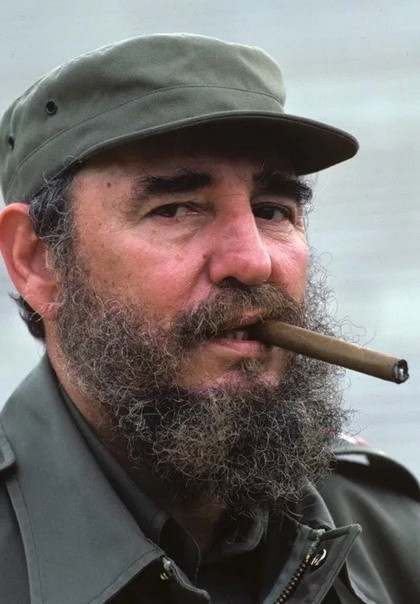

13 августа 1926 года в деревне Биран , в семье владельца крупной сахарной плантации родился кубинский революционер, государственный, политический и партийный деятель, руководивший Кубой с 1959 до 2008 года Фидель Алехандро Кастро Руис .

На государственном уровне занимал посты Премьер-министра (1959—1976) и Председателя Совета министров (1976—2008), Председателя Государственного совета Кубы (1976—2008). Был руководителем Движения 26 июля, основной силы кубинской революции, которое впоследствии преобразовалось в Коммунистическую партию Кубы (КПК). Занимал пост первого секретаря КПК до 2011 года. Под его руководством Куба была преобразована в однопартийное социалистическое государство, промышленность и частная собственность национализированы, проведены масштабные реформы. На международном уровне он являлся Генеральным секретарём Движения неприсоединения в 1979—1983 и 2006—2009 годах.

Сын крупного землевладельца, Кастро приобрёл левые антиимпериалистические взгляды во время учёбы на юридическом факультете Гаванского университета. После участия в мятежах против правых правительств Доминиканской Республики и Колумбии он попытался осуществить свержение военной хунты президента Фульхенсио Батисты, осуществив неудачное нападение на военный городок Монкада в 1953 году. Спустя год, после выхода на свободу, он направился в Мексику, где совместно с Эрнесто Че Геварой и своим братом Раулем организовал революционное Движение 26 июля. Вернувшись на Кубу, он возглавил партизанскую войну против режима Батисты, начавшуюся с высадки на побережье и перехода в горы Сьерра-Маэстра. По мере ухудшения положения Батисты Кастро постепенно приобрёл авторитет вождя кубинской революции, которая в 1959 году привела к свержению Батисты и приходу к власти революционеров.

Администрация США, встревоженная дружескими отношениями Кастро с СССР, организовала ряд неудачных покушений на него и ввела экономическое эмбарго против Кубы. Пиком противостояния стала организованная ЦРУ неудачная военная операция по его свержению в 1961 году. Стремясь противостоять этим угрозам, Кастро вступил в военный и экономический союз с СССР, разрешив последнему разместить ядерные ракеты на Кубе, что способствовало развитию Карибского кризиса 1962 года.

В 1961 году Кастро провозгласил кубинскую социалистическую революцию. Куба в результате стала однопартийным государством под руководством компартии, первым в Западном полушарии. Была заявлена марксистско-ленинская модель развития, проведены реформы социалистического характера, насаждена экономика под централизованным контролем, приняты меры по развитию образования и здравоохранения, которые, вместе с тем, сопровождались установлением идеологического контроля над СМИ и подавлением инакомыслия. Фидель Кастро придерживался идей агрессивного экспорта революции и поддерживал левые революционные организации за рубежом и правительства социалистической ориентации в Чили, Никарагуа и Гренаде, отправлял кубинские экспедиционные войска на эфиопо-сомалийскую войну и гражданскую войну в Анголе. Эти меры, в сочетании с деятельностью в рамках Движения неприсоединения, привели к лидерству Кубы среди развивающихся стран. После распада СССР и СЭВ экономика Кубы оказалась в серьёзном кризисе и был введён так называемый «особый период» , сопровождающийся ограниченным внедрением рыночных механизмов в экономику, а на международной арене установлены прочные отношения с рядом левых латиноамериканских лидеров, например Уго Чавесом. Куба, наряду с Венесуэлой, стала страной-соучредителем АЛБА.

31 июля 2006 года Кастро по состоянию здоровья передал исполнение обязанностей на всех своих ключевых должностях своему брату Раулю. 24 февраля 2008 года он покинул все государственные должности, а 19 апреля 2011 года ушёл и с поста главы правящей партии.

Кастро является спорной фигурой. Его сторонники высоко оценили его социалистическую, антиимпериалистическую и гуманистическую политику, приверженность охране окружающей среды и независимости Кубы от американского влияния. В то же время он рассматривается критиками как диктатор, чей режим нарушал права человека и чья политика привела к отъезду более чем миллиона человек с Кубы и к обнищанию населения страны. Благодаря своим действиям и работам он значительно повлиял на различные организации и политиков по всему миру.

На государственном уровне занимал посты Премьер-министра (1959—1976) и Председателя Совета министров (1976—2008), Председателя Государственного совета Кубы (1976—2008). Был руководителем Движения 26 июля, основной силы кубинской революции, которое впоследствии преобразовалось в Коммунистическую партию Кубы (КПК). Занимал пост первого секретаря КПК до 2011 года. Под его руководством Куба была преобразована в однопартийное социалистическое государство, промышленность и частная собственность национализированы, проведены масштабные реформы. На международном уровне он являлся Генеральным секретарём Движения неприсоединения в 1979—1983 и 2006—2009 годах.

Сын крупного землевладельца, Кастро приобрёл левые антиимпериалистические взгляды во время учёбы на юридическом факультете Гаванского университета. После участия в мятежах против правых правительств Доминиканской Республики и Колумбии он попытался осуществить свержение военной хунты президента Фульхенсио Батисты, осуществив неудачное нападение на военный городок Монкада в 1953 году. Спустя год, после выхода на свободу, он направился в Мексику, где совместно с Эрнесто Че Геварой и своим братом Раулем организовал революционное Движение 26 июля. Вернувшись на Кубу, он возглавил партизанскую войну против режима Батисты, начавшуюся с высадки на побережье и перехода в горы Сьерра-Маэстра. По мере ухудшения положения Батисты Кастро постепенно приобрёл авторитет вождя кубинской революции, которая в 1959 году привела к свержению Батисты и приходу к власти революционеров.

Администрация США, встревоженная дружескими отношениями Кастро с СССР, организовала ряд неудачных покушений на него и ввела экономическое эмбарго против Кубы. Пиком противостояния стала организованная ЦРУ неудачная военная операция по его свержению в 1961 году. Стремясь противостоять этим угрозам, Кастро вступил в военный и экономический союз с СССР, разрешив последнему разместить ядерные ракеты на Кубе, что способствовало развитию Карибского кризиса 1962 года.

В 1961 году Кастро провозгласил кубинскую социалистическую революцию. Куба в результате стала однопартийным государством под руководством компартии, первым в Западном полушарии. Была заявлена марксистско-ленинская модель развития, проведены реформы социалистического характера, насаждена экономика под централизованным контролем, приняты меры по развитию образования и здравоохранения, которые, вместе с тем, сопровождались установлением идеологического контроля над СМИ и подавлением инакомыслия. Фидель Кастро придерживался идей агрессивного экспорта революции и поддерживал левые революционные организации за рубежом и правительства социалистической ориентации в Чили, Никарагуа и Гренаде, отправлял кубинские экспедиционные войска на эфиопо-сомалийскую войну и гражданскую войну в Анголе. Эти меры, в сочетании с деятельностью в рамках Движения неприсоединения, привели к лидерству Кубы среди развивающихся стран. После распада СССР и СЭВ экономика Кубы оказалась в серьёзном кризисе и был введён так называемый «особый период» , сопровождающийся ограниченным внедрением рыночных механизмов в экономику, а на международной арене установлены прочные отношения с рядом левых латиноамериканских лидеров, например Уго Чавесом. Куба, наряду с Венесуэлой, стала страной-соучредителем АЛБА.

31 июля 2006 года Кастро по состоянию здоровья передал исполнение обязанностей на всех своих ключевых должностях своему брату Раулю. 24 февраля 2008 года он покинул все государственные должности, а 19 апреля 2011 года ушёл и с поста главы правящей партии.

Кастро является спорной фигурой. Его сторонники высоко оценили его социалистическую, антиимпериалистическую и гуманистическую политику, приверженность охране окружающей среды и независимости Кубы от американского влияния. В то же время он рассматривается критиками как диктатор, чей режим нарушал права человека и чья политика привела к отъезду более чем миллиона человек с Кубы и к обнищанию населения страны. Благодаря своим действиям и работам он значительно повлиял на различные организации и политиков по всему миру.

Показать больше

2 годы назад

2 годы назад

Варшавская битва, которую также называют «Чудом на Висле», продолжавшаяся с 13 по 25 августа 1920 года, стала решающей битвой советско-польской войны 1920 года. Поражение в ней предопределило проигрыш Красной Армией советско-польской войны. После того, как в мае — июне 1920 года Красная Армия перешла в наступление и стала теснить поляков, глава военного ведомства Лев Троцкий, лучше других представлявший истинное состояние Красной Армии, предлагал остановиться на линии Керзона — предлагаемой Антантой этнографической границе Польши и заключить мир.

В мемуарах он писал: «Были горячие надежды на восстание польских рабочих... У Ленина сложился твердый план: довести дело до конца, т.е. вступить в Варшаву, чтобы помочь польским рабочим массам опрокинуть пра- вительство Пилсудского и захватить власть... Я застал в центре очень твердое настроение в пользу доведения войны «до конца». Я решитель- но воспротивился этому. Поляки уже просили мира. Я считал, что мы достигли кульминационного пункта успехов, и если, не рассчитав сил, пройдем дальше, то можем пройти мимо уже одержанной победы — к поражению. После колоссального напряжения, которое позволило 4-й армии в пять недель пройти 650 километров, она могла двигаться вперед уже только силой инерции. Все висело на нервах, а это слишком тонкие нити. Одного крепкого толчка было достаточно, чтоб потрясти наш фронт и превратить совершенно неслыханный и беспримерный... наступательный порыв в катастрофическое отступление».

Однако Ленин и почти все члены Политбюро отклонили предложение Троцкого о немедленном заключении мира. Западный фронт М.Н. Тухачевского продолжал наступление на Варшаву, а Юго-Западный, возглавляемый А.И. Егоровым, — на Львов.

Польская армия получила значительные военные поставки из Франции. Правительство немедленно провело аграрную реформу, объявив о перераспределении земли в пользу мелких землевладельцев (в России на такую меру не решились ни Колчак, ни Деникин).

Вторжение Красной Армии рассматривалось польской общественностью как попытка присоединить Польшу к Советской России, как покушение на только что обретенную независимость, о которой мечтали многие поколения поляков.

5 июля 1920 года Пилсудский издал приказ по армии:

«Сражаясь за свободу, свою и чужую, мы ныне сражаемся не с русским народом, а с порядком, который, признав законом террор, уничтожил все свободы и довел свою страну до голода и разорения».

В тот же день в воззвании польского Совета Государственной обороны утверждалось:

«Не русский народ тот враг, который бросает все новые силы в бой, этот враг — большевизм, наложивший на русский народ иго новой, страшной тирании. Он хочет теперь и нашей земле навязать свою власть крови и мрака».

В армию вступали десятки тысяч добровольцев, почти прекратилось уклонение от мобилизации. Пилсудскому удалось быстро и скрытно снять основные силы с Юго-Западного фронта и, вместе с подошедшими подкреплениями, сосредоточить их против открытого левого фланга Тухачевского.

16 августа 1920 года ударная группировка поляков под личным руководством Пилсудского внезапно перешла в контрнаступление во фланг Западного фронта.

В тот момент соотношение сил было примерно равным. Польский главнокомандующий Юзеф Пилсуд- ский полагал, что в Красной Армии процент бойцов по отношению к общему числу едоков, из-за более жестких дисциплинарных мер против дезертиров и уклоняющихся от участия в бою, был существенно выше, и оценивал его до 25 %. Поскольку в составе Западного фронта в августе 1920 года числилось 795 тыс. человек, то на период Варшавского сражения Пилсудский оценивал силы Тухачевского в 130—150 тыс. бойцов, а противостоявшие им польские войска — в 120—180 тыс. План Пилсудского заключался в том, что польская ударная группа последовательно громила красных по частям, оказываясь в каждый данный момент сильнее противостоявших ей войск:сначала Мозырской группы, а потом — разрозненно вступавших в бой дивизий 16-й армии.

Войска, наступавшие с рубежа реки Вепш, были лучшими в польской армии. 1-ю и 3-ю дивизии развернули из бригад легионеров, сформированных Пилсудским в составе австрийской армии в начале Первой мировой войны. Их костяк составляли закаленные бойцы с большим боевым опытом. Две другие дивизии, 14-я Познанская и 16-я Поморская, в значительной степени были укомплектованы кадровыми унтер-офицерами и солдатами германской армии, также прошедшими войну.

Как отмечал польский военный историк капитан генерального штаба Адам Боркевич, «обе эти дивизии... характеризовало воспитание на немецкой тактической доктрине, а именно: сплоченность в бою, обеспечение себе условий и средств боя...»

Теми же качествами обладали и легионерские дивизии. Кроме того, польские войска были охвачены патриотическим подъемом и на Красную Ар- мию смотрели как на наследницу царизма, стремящуюся поработить Польшу.

Советские войска были разгромлены. Как писал позднее Пилсудский, «в бешеном галопе сражения еще недавно победоносные армии противника в панике бежали, раскалываясь одна за другой как орехи...» .

Тухачевский полностью потерял управление войсками, часть которых оказалась в польском плену, а 4-я армия, часть сил 15-й и кавалерийский корпус Г. Гая вынуждены были уйти в Восточную Пруссию, где их интернировали немцы. В польском плену в ходе войны оказалось не менее 110 тыс. красноармейцев, в том числе около 50 тыс. захваченных в боях за Варшаву с начала августа и до 10 сентября 1920 года, 40 тыс. — в период с 11 сентября по 18 октября 1920 года, в ходе Неманского сражения, и еще 15—20 тыс. человек, взятых в плен в период с февраля 1919 года по июль 1920 года. Кроме того, более 40 тыс. красноармейцев находились в лагерях для интернированных в Восточной Пруссии. Польские потери в собственно битве за Варшаву оцениваются в 4500 убитых, 22 тыс. раненых и до 10 тыс. пропавших без вести, большинство из которых пленные и дезертиры.

Красная Армия потеряла, по разным оценкам, от 15 до 25 тыс. убитыми и неизвестное число раненых. В качестве трофеев поляки захватили 231 орудие и 1026 пулеметов, а также много иного имущества.

Это было самое катастрофическое поражение Красной Армии в Гражданскую войну.

Сказалась усталость, многие красноармейцы старших возрастов, вынесшие еще Первую мировую, в обстановке военного поражения предпочитали сдаваться в плен, а не продолжать борьбу. Западный фронт как организованная сила перестал существовать.

Юго-Западный фронт с большими потерями отступил на восток, но сохранился как единое целое.

Еще в августе 1920 года возникла легенда, будто если бы не было промедления в несколько дней при передаче 1-й Конной армии Западному фронту, исход сражения за Варшаву мог бы быть совсем иным.

Действительно, руководство Юго-Западного фронта — командующий А.И. Егоров и член Реввоенсовета И.В. Сталин первоначально отказались выполнить директиву главкома С.С. Каменева, бывшего полковника, о передаче основных сил, включая Конную армию, в распоряжение Тухачевского для действий против Варшавы. Но эта версия рассыпается, если принять во внимание расчет времени и сил и средств сторон. Вот что уже после окончания войны писал бывший командующий Юго-Западным фронтом Егоров по поводу передачи Первой Конной армии Западному фронту:

«От района местонахождения 1 Конной армии 10 августа (район Радзивилов — Топоров) до района сосредоточения польской ударной 4 армии (на р. Вепш — на линии Коцк — Ивангород) по воздушной линии около 240—250 км. Даже при условии движения без боев просто походным порядком 1 Конная армия могла пройти это расстояние, учитывая утомленность ее предшествующими боями, в лучшем случае не меньше, чем в 8—9 дней (3 перехода по 40—45 км, дневка и т.д.), т.е. могла выйти на линию р. Вепш лишь к 19—20 августа.

И то этот расчет грешит преувеличением для данного частного случая. При этом в него необходимо внести еще и поправку за счет сопротивления противника. Возьмем за основание ту среднюю скорость движения, которую показала именно в такой обстановке конная армия в 20-х числах августа при своем движении от Львова на Замостье, т.е. 100 км за 4 дня. Исходя из этих цифр, надо думать, что раньше 21—23 августа Конная армия линии р. Вепш достигнуть никогда не сумела бы.

Совершенно очевидно, что она безнадежно запаздывала и даже тылу польской ударной группы угрозой быть никак не могла. Это не значит, конечно, что сведения о движении 1 Конной армии 11 августа на Сокаль — Замостье не повлияли бы на мероприятия польского командования. Но очень трудно допустить, чтобы одним из этих мероприятий оказалась бы отмена наступления 4 армии. По пути своего движения 1 Конная армия встречала бы, помимо польской конницы, 3 дивизию легионеров на линии Замостья, у Люблина — отличную во всех отношениях 1 дивизию легионеров, следовавшую к месту сосредоточения у Седлице по железной дороге. Польское командование могло без труда переадресовать и бросить на Буденного 18 пехотную дивизию, также перевозившуюся в эти дни по железной дороге из-под Львова через Люблин к Варшаве… Не забудем, что к вечеру 16-го противник мог сосредоточить в Ивангороде в резерве всю 2-ю дивизию легионеров. Кроме того, надо же учесть и прочие части 3 польской армии, обеспечивавшей сосредоточение 4 армии юго-восточнее Люблина. В Красноставе к 15 августа сосредоточи- валась 6 украинская дивизия, у Холма — 7-я. Короче говоря, очень трудно, почти совершенно невозможно допустить, чтобы польское командование, игнорируя расчет времени, пространства и свои воз- можности, панически отказалось от развития контрудара, решавшего, как последняя ставка, судьбу Варшавы, только под влиянием слухов о движении Конной армии в северо-западном направлении. Надо думать, что не пострадала бы особенно даже сама сила контрудара, ибо его начали бы непосредственно три дивизии (14-я, 16-я и 21-я) вместо четырех, как было на самом деле (если отбросить 1-ю дивизию легионеров). Это ничего существенно не изменило бы, поскольку дивизии польской ударной группы, как писал Пилсудский, с началом наступления “двигались почти без соприкосновения с

В мемуарах он писал: «Были горячие надежды на восстание польских рабочих... У Ленина сложился твердый план: довести дело до конца, т.е. вступить в Варшаву, чтобы помочь польским рабочим массам опрокинуть пра- вительство Пилсудского и захватить власть... Я застал в центре очень твердое настроение в пользу доведения войны «до конца». Я решитель- но воспротивился этому. Поляки уже просили мира. Я считал, что мы достигли кульминационного пункта успехов, и если, не рассчитав сил, пройдем дальше, то можем пройти мимо уже одержанной победы — к поражению. После колоссального напряжения, которое позволило 4-й армии в пять недель пройти 650 километров, она могла двигаться вперед уже только силой инерции. Все висело на нервах, а это слишком тонкие нити. Одного крепкого толчка было достаточно, чтоб потрясти наш фронт и превратить совершенно неслыханный и беспримерный... наступательный порыв в катастрофическое отступление».

Однако Ленин и почти все члены Политбюро отклонили предложение Троцкого о немедленном заключении мира. Западный фронт М.Н. Тухачевского продолжал наступление на Варшаву, а Юго-Западный, возглавляемый А.И. Егоровым, — на Львов.

Польская армия получила значительные военные поставки из Франции. Правительство немедленно провело аграрную реформу, объявив о перераспределении земли в пользу мелких землевладельцев (в России на такую меру не решились ни Колчак, ни Деникин).

Вторжение Красной Армии рассматривалось польской общественностью как попытка присоединить Польшу к Советской России, как покушение на только что обретенную независимость, о которой мечтали многие поколения поляков.

5 июля 1920 года Пилсудский издал приказ по армии:

«Сражаясь за свободу, свою и чужую, мы ныне сражаемся не с русским народом, а с порядком, который, признав законом террор, уничтожил все свободы и довел свою страну до голода и разорения».

В тот же день в воззвании польского Совета Государственной обороны утверждалось:

«Не русский народ тот враг, который бросает все новые силы в бой, этот враг — большевизм, наложивший на русский народ иго новой, страшной тирании. Он хочет теперь и нашей земле навязать свою власть крови и мрака».

В армию вступали десятки тысяч добровольцев, почти прекратилось уклонение от мобилизации. Пилсудскому удалось быстро и скрытно снять основные силы с Юго-Западного фронта и, вместе с подошедшими подкреплениями, сосредоточить их против открытого левого фланга Тухачевского.

16 августа 1920 года ударная группировка поляков под личным руководством Пилсудского внезапно перешла в контрнаступление во фланг Западного фронта.

В тот момент соотношение сил было примерно равным. Польский главнокомандующий Юзеф Пилсуд- ский полагал, что в Красной Армии процент бойцов по отношению к общему числу едоков, из-за более жестких дисциплинарных мер против дезертиров и уклоняющихся от участия в бою, был существенно выше, и оценивал его до 25 %. Поскольку в составе Западного фронта в августе 1920 года числилось 795 тыс. человек, то на период Варшавского сражения Пилсудский оценивал силы Тухачевского в 130—150 тыс. бойцов, а противостоявшие им польские войска — в 120—180 тыс. План Пилсудского заключался в том, что польская ударная группа последовательно громила красных по частям, оказываясь в каждый данный момент сильнее противостоявших ей войск:сначала Мозырской группы, а потом — разрозненно вступавших в бой дивизий 16-й армии.

Войска, наступавшие с рубежа реки Вепш, были лучшими в польской армии. 1-ю и 3-ю дивизии развернули из бригад легионеров, сформированных Пилсудским в составе австрийской армии в начале Первой мировой войны. Их костяк составляли закаленные бойцы с большим боевым опытом. Две другие дивизии, 14-я Познанская и 16-я Поморская, в значительной степени были укомплектованы кадровыми унтер-офицерами и солдатами германской армии, также прошедшими войну.

Как отмечал польский военный историк капитан генерального штаба Адам Боркевич, «обе эти дивизии... характеризовало воспитание на немецкой тактической доктрине, а именно: сплоченность в бою, обеспечение себе условий и средств боя...»

Теми же качествами обладали и легионерские дивизии. Кроме того, польские войска были охвачены патриотическим подъемом и на Красную Ар- мию смотрели как на наследницу царизма, стремящуюся поработить Польшу.

Советские войска были разгромлены. Как писал позднее Пилсудский, «в бешеном галопе сражения еще недавно победоносные армии противника в панике бежали, раскалываясь одна за другой как орехи...» .

Тухачевский полностью потерял управление войсками, часть которых оказалась в польском плену, а 4-я армия, часть сил 15-й и кавалерийский корпус Г. Гая вынуждены были уйти в Восточную Пруссию, где их интернировали немцы. В польском плену в ходе войны оказалось не менее 110 тыс. красноармейцев, в том числе около 50 тыс. захваченных в боях за Варшаву с начала августа и до 10 сентября 1920 года, 40 тыс. — в период с 11 сентября по 18 октября 1920 года, в ходе Неманского сражения, и еще 15—20 тыс. человек, взятых в плен в период с февраля 1919 года по июль 1920 года. Кроме того, более 40 тыс. красноармейцев находились в лагерях для интернированных в Восточной Пруссии. Польские потери в собственно битве за Варшаву оцениваются в 4500 убитых, 22 тыс. раненых и до 10 тыс. пропавших без вести, большинство из которых пленные и дезертиры.

Красная Армия потеряла, по разным оценкам, от 15 до 25 тыс. убитыми и неизвестное число раненых. В качестве трофеев поляки захватили 231 орудие и 1026 пулеметов, а также много иного имущества.

Это было самое катастрофическое поражение Красной Армии в Гражданскую войну.

Сказалась усталость, многие красноармейцы старших возрастов, вынесшие еще Первую мировую, в обстановке военного поражения предпочитали сдаваться в плен, а не продолжать борьбу. Западный фронт как организованная сила перестал существовать.

Юго-Западный фронт с большими потерями отступил на восток, но сохранился как единое целое.

Еще в августе 1920 года возникла легенда, будто если бы не было промедления в несколько дней при передаче 1-й Конной армии Западному фронту, исход сражения за Варшаву мог бы быть совсем иным.

Действительно, руководство Юго-Западного фронта — командующий А.И. Егоров и член Реввоенсовета И.В. Сталин первоначально отказались выполнить директиву главкома С.С. Каменева, бывшего полковника, о передаче основных сил, включая Конную армию, в распоряжение Тухачевского для действий против Варшавы. Но эта версия рассыпается, если принять во внимание расчет времени и сил и средств сторон. Вот что уже после окончания войны писал бывший командующий Юго-Западным фронтом Егоров по поводу передачи Первой Конной армии Западному фронту:

«От района местонахождения 1 Конной армии 10 августа (район Радзивилов — Топоров) до района сосредоточения польской ударной 4 армии (на р. Вепш — на линии Коцк — Ивангород) по воздушной линии около 240—250 км. Даже при условии движения без боев просто походным порядком 1 Конная армия могла пройти это расстояние, учитывая утомленность ее предшествующими боями, в лучшем случае не меньше, чем в 8—9 дней (3 перехода по 40—45 км, дневка и т.д.), т.е. могла выйти на линию р. Вепш лишь к 19—20 августа.

И то этот расчет грешит преувеличением для данного частного случая. При этом в него необходимо внести еще и поправку за счет сопротивления противника. Возьмем за основание ту среднюю скорость движения, которую показала именно в такой обстановке конная армия в 20-х числах августа при своем движении от Львова на Замостье, т.е. 100 км за 4 дня. Исходя из этих цифр, надо думать, что раньше 21—23 августа Конная армия линии р. Вепш достигнуть никогда не сумела бы.

Совершенно очевидно, что она безнадежно запаздывала и даже тылу польской ударной группы угрозой быть никак не могла. Это не значит, конечно, что сведения о движении 1 Конной армии 11 августа на Сокаль — Замостье не повлияли бы на мероприятия польского командования. Но очень трудно допустить, чтобы одним из этих мероприятий оказалась бы отмена наступления 4 армии. По пути своего движения 1 Конная армия встречала бы, помимо польской конницы, 3 дивизию легионеров на линии Замостья, у Люблина — отличную во всех отношениях 1 дивизию легионеров, следовавшую к месту сосредоточения у Седлице по железной дороге. Польское командование могло без труда переадресовать и бросить на Буденного 18 пехотную дивизию, также перевозившуюся в эти дни по железной дороге из-под Львова через Люблин к Варшаве… Не забудем, что к вечеру 16-го противник мог сосредоточить в Ивангороде в резерве всю 2-ю дивизию легионеров. Кроме того, надо же учесть и прочие части 3 польской армии, обеспечивавшей сосредоточение 4 армии юго-восточнее Люблина. В Красноставе к 15 августа сосредоточи- валась 6 украинская дивизия, у Холма — 7-я. Короче говоря, очень трудно, почти совершенно невозможно допустить, чтобы польское командование, игнорируя расчет времени, пространства и свои воз- можности, панически отказалось от развития контрудара, решавшего, как последняя ставка, судьбу Варшавы, только под влиянием слухов о движении Конной армии в северо-западном направлении. Надо думать, что не пострадала бы особенно даже сама сила контрудара, ибо его начали бы непосредственно три дивизии (14-я, 16-я и 21-я) вместо четырех, как было на самом деле (если отбросить 1-ю дивизию легионеров). Это ничего существенно не изменило бы, поскольку дивизии польской ударной группы, как писал Пилсудский, с началом наступления “двигались почти без соприкосновения с

Показать больше

2 годы назад

Ночной вид на Музей развалин ворот Интяньмэнь на территории государственного археологического парка династий Суй (581-618 гг.) и Тан (618-907 гг.) в городском округе Лоян в провинции Хэнань.

2 годы назад

Россиянке выплатят 2 млн рублей компенсации за рак, который не выявили во время беременности

Решение суда по делу женщины, ставшей жертвой некачественной медицинской помощи, было оглашено. В период беременности ей была недостаточно правильно оказана медицинская помощь, в результате чего злокачественная опухоль не была обнаружена вовремя. Медицинские ошибки при диагностике стали источником возможного риска для ее здоровья.

"Результаты судебно-медицинской экспертизы, касающейся качества медицинской помощи, выявили недостатки в медицинском наблюдении за женщиной во время беременности и после родов. Это привело к задержке в диагностике злокачественной опухоли и, соответственно, к позднему началу лечения, что создало риск прогрессирования заболевания", - информируют в Тюменской областной прокуратуре.

Суд признал обоснованными претензии женщины. Теперь Областной больнице № 4 предстоит выплатить 2 миллиона рублей в качестве компенсации за несвоевременно необнаруженный рак.

(С) Женское отделение - новостное агентство.

Решение суда по делу женщины, ставшей жертвой некачественной медицинской помощи, было оглашено. В период беременности ей была недостаточно правильно оказана медицинская помощь, в результате чего злокачественная опухоль не была обнаружена вовремя. Медицинские ошибки при диагностике стали источником возможного риска для ее здоровья.

"Результаты судебно-медицинской экспертизы, касающейся качества медицинской помощи, выявили недостатки в медицинском наблюдении за женщиной во время беременности и после родов. Это привело к задержке в диагностике злокачественной опухоли и, соответственно, к позднему началу лечения, что создало риск прогрессирования заболевания", - информируют в Тюменской областной прокуратуре.

Суд признал обоснованными претензии женщины. Теперь Областной больнице № 4 предстоит выплатить 2 миллиона рублей в качестве компенсации за несвоевременно необнаруженный рак.

(С) Женское отделение - новостное агентство.

Показать больше

При финансовой поддержке

Memes Admin

5 мс. назад