Немецкий солдат, который воевал под Сталинградом, попал в плен, а в 1953-м, здоровый и счастливый, вернулся домой.

Потом в Западной Германии был издан его дневник. Он пишет:

«1 октября 1942. Наш штурмовой батальон вышел к Волге. Точнее, до Волги еще метров 500. Завтра мы будем на том берегу и война закончена».

«3 октября. Очень сильное огневое сопротивление, не можем преодолеть эти 500 метров. Стоим на границе какого-то хлебного элеватора».

«6 октября. Чёртов элеватор. К нему невозможно подойти. Наши потери превысили 30%».

«10 октября. Откуда берутся эти русские? Элеватора уже нет, но каждый раз, когда мы к нему приближаемся, оттуда раздается огонь из-под земли».

«15 октября. Ура, мы преодолели элеватор. От нашего батальона осталось 100 человек».

А дальше...

Читать целиком...

Потом в Западной Германии был издан его дневник. Он пишет:

«1 октября 1942. Наш штурмовой батальон вышел к Волге. Точнее, до Волги еще метров 500. Завтра мы будем на том берегу и война закончена».

«3 октября. Очень сильное огневое сопротивление, не можем преодолеть эти 500 метров. Стоим на границе какого-то хлебного элеватора».

«6 октября. Чёртов элеватор. К нему невозможно подойти. Наши потери превысили 30%».

«10 октября. Откуда берутся эти русские? Элеватора уже нет, но каждый раз, когда мы к нему приближаемся, оттуда раздается огонь из-под земли».

«15 октября. Ура, мы преодолели элеватор. От нашего батальона осталось 100 человек».

А дальше...

Читать целиком...

Показать больше

2 годы назад

2 годы назад

14 августа 1942 года девушки-снайперы МАША ПОЛИВАНОВА (19 лет) и НАТАША КОВШОВА (21 год) , добровольцы из московского народного ополчения, подорвали себя гранатами в окружении врагов. «Девушки молча поцеловались и приготовили гранаты» (наградной лист).

Высший пилотах снайперского мастерства – дуэли с такими же снайперами противника. Наталья и Мария не раз выходили победительницами из таких сражений.

Наташа, отправляя письма родным и друзьям, просила писать и Маше, чтобы подруге было веселее воевать. У Марии Поливановой к тому времени война уже отобрала двух братьев, и в каждом бою она мстила фашистам за них.

Счет времени на фронте идет совершенно иначе. К весне 1942 года девушки-снайперы были не просто опытными бойцами – они обучали новобранцев. Их ученики тоже очень быстро пополняли личный счет уничтоженных солдат и офицеров противника.

По некоторым сведениям, Наталья Венедиктовна Ковшова лично уничтожила 167 солдат и офицеров вермахта, Мария Семёновна Поливанова – около 140. Ряд историков считают эти данные преувеличенными, но нет сомнений, что девушки нанесли гитлеровцам серьезный урон.

13 августа 1942 года приказом по войскам Северо-Западного фронта красноармейцы Наталья Ковшова и Мария Поливанова были награждены орденами Красной Звезды. Но получить заслуженные награды девушки не успели.

14 августа 1942 года 528-й стрелковый полк вел наступление севернее реки Робья. Немцы отвечали яростными контратаками. Особо ожесточенный бой развернулся у деревни Сутоки Парфинского района Новгородской области. Здесь на один из опасных участков была выдвинута снайперская группа, которой было приказано своим огнем помешать продвижению немцев.

Снайперы хорошо справлялись со своей задачей, но противник подтянул резервы. По позициям снайперской группы заработали минометы.

Во время очередной атаки немцев в живых осталось лишь трое бойцов – Ковшова, Поливанова и Новиков. Последний был настолько тяжело ранен, что вести огонь уже не мог. Ему было суждено стать свидетелем дальнейших событий.

Девушки продолжали вести огонь, пока у них не кончились патроны. Потом они бросили две гранаты в напирающих немцев. А потом наступила тишина.

Гитлеровцы осторожно подходили к позиции, которую обороняли Наташа и Маша. Когда немцы подошли вплотную, прогремели два взрыва, слившиеся в один.

Новикова фашисты приняли за мертвого. Когда в очередной атаке 528-му полку удалось вернуть потерянные позиции, он рассказал о том, как погибли подруги.

Марию Поливанову и Наталью Ковшову похоронили на кладбище Коровитчино, где нашли последний приют около 4000 советских воинов. Обе зачислены навечно в списки личного состава 130-й стрелковой дивизии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1943 года красноармейцу Поливановой Марии Семеновне и красноармейцу Ковшовой Наталье Венедиктовне за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Высший пилотах снайперского мастерства – дуэли с такими же снайперами противника. Наталья и Мария не раз выходили победительницами из таких сражений.

Наташа, отправляя письма родным и друзьям, просила писать и Маше, чтобы подруге было веселее воевать. У Марии Поливановой к тому времени война уже отобрала двух братьев, и в каждом бою она мстила фашистам за них.

Счет времени на фронте идет совершенно иначе. К весне 1942 года девушки-снайперы были не просто опытными бойцами – они обучали новобранцев. Их ученики тоже очень быстро пополняли личный счет уничтоженных солдат и офицеров противника.

По некоторым сведениям, Наталья Венедиктовна Ковшова лично уничтожила 167 солдат и офицеров вермахта, Мария Семёновна Поливанова – около 140. Ряд историков считают эти данные преувеличенными, но нет сомнений, что девушки нанесли гитлеровцам серьезный урон.

13 августа 1942 года приказом по войскам Северо-Западного фронта красноармейцы Наталья Ковшова и Мария Поливанова были награждены орденами Красной Звезды. Но получить заслуженные награды девушки не успели.

14 августа 1942 года 528-й стрелковый полк вел наступление севернее реки Робья. Немцы отвечали яростными контратаками. Особо ожесточенный бой развернулся у деревни Сутоки Парфинского района Новгородской области. Здесь на один из опасных участков была выдвинута снайперская группа, которой было приказано своим огнем помешать продвижению немцев.

Снайперы хорошо справлялись со своей задачей, но противник подтянул резервы. По позициям снайперской группы заработали минометы.

Во время очередной атаки немцев в живых осталось лишь трое бойцов – Ковшова, Поливанова и Новиков. Последний был настолько тяжело ранен, что вести огонь уже не мог. Ему было суждено стать свидетелем дальнейших событий.

Девушки продолжали вести огонь, пока у них не кончились патроны. Потом они бросили две гранаты в напирающих немцев. А потом наступила тишина.

Гитлеровцы осторожно подходили к позиции, которую обороняли Наташа и Маша. Когда немцы подошли вплотную, прогремели два взрыва, слившиеся в один.

Новикова фашисты приняли за мертвого. Когда в очередной атаке 528-му полку удалось вернуть потерянные позиции, он рассказал о том, как погибли подруги.

Марию Поливанову и Наталью Ковшову похоронили на кладбище Коровитчино, где нашли последний приют около 4000 советских воинов. Обе зачислены навечно в списки личного состава 130-й стрелковой дивизии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1943 года красноармейцу Поливановой Марии Семеновне и красноармейцу Ковшовой Наталье Венедиктовне за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Показать больше

2 годы назад

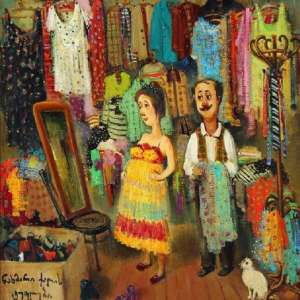

#Картины_с_историей

Камиль Писсарро. «Площадь французского театра. Туман.». 1898 г. Масло, холст. Частная коллекция.

Камиль Писсарро. «Площадь французского театра. Туман.». 1898 г. Масло, холст. Частная коллекция.

2 годы назад

2 годы назад

#Картины_с_историей

Воскресение Христово!

А как Вы отмечаете этот Великий Праздник ?

(Все желающие могут отвечать в комментариях)

Воскресение Христово!

А как Вы отмечаете этот Великий Праздник ?

(Все желающие могут отвечать в комментариях)

Показать больше

2 годы назад

#Картины_с_историей

Суриков Василий Иванович - Боярыня Морозова (1887)

После поездки из-за границы Суриков начал картину "Боярыня Морозова", над которой работал много лет. В процессе написания художник дважды увеличивал размеры полотна, добиваясь впечатления движенияя саней с Морозовой.

Сюжет картины относится к эпохе царя Алексея Михайловича. Патриарх Никон тогда провел церковные реформы, которые привели к расколу в церкви. По приказу царя Никон велел исправить тексты церковных книг по греческим образцам и заново их перепечатать. Реформа вызвала возмущение - в ней видели измену старине, покушение на национальный характер религии. Церковь раскололась. Поборники старой церкви - раскольники, старообрядцы, как их называли, считали величайшим грехом креститься по-новому - тремя перстами - и признавали только "двуеперстный крест". Они не соглашались по чужеземному образцу стричь усы и бороды; считали, что крестный ход должен ходить только "по солонь" - по ходу солнца и т.д. Раскольников стали преследовать. Их предавали анафеме - церковному проклятию, ссылали, сжигали на кострах. Они убегали на окраины России, скрывались в глухих лесах, в болотах. Но твердо стояли на своем - защищали старые обряды, не принимали ничего нового, иноземного, по их понятиям.

Во главе раскола стоял неистовый протопоп Аввакум, фанатик, которого потом сожгли на костре.

Боярыня Федосья Прокопьевна Морозова была ярой последовательницей протопопа Аввакума. Дочь знатного боярина, она семнадцати лет была выдана замуж за Морозова, человека, близкого к царскому двору, и сама была "в чести у царицы". С детства Федосья Прокопьевна была набожна и придерживалась старой веры. Рано овдовев, она превратила свой дом в тайный монастырь, где собирались раскольники, где одно время жил и протопоп Аввакум. Вскоре боярыня тайно приняла монашеский постриг. Когда об этом стало известно царю, ог приказал послать к ней "увещателей". "Како крестишься и како молитву творишь?" - допрашивали ее "увещатели".

А боярыня Федосья Прокопьевна и сестра ее, княгиня Урусова, которую она тоже увлекла за собой, нерушимо стояли на своем. Тогда заковали их в цепи, бросили на простые дровни (сани) и повезли на пытку. Федосья Прокопьевна, когда ее пытали, говорила так:" Вот что для меня велико и поистине дивно, если сподоблюсь сожжению огнем в срубе на болоте! Это мне преславно, ибо этой чести никогда еще не испытала".

Но боярыню Морозову не сожгли, а вместе с сестрой сослали в дальний Боровский острог и посадили в земляную тюрьму - в яму. "...Сидят они в яме, цепями прикованные. В холоде, в голоде, в язвах и паразитах, рубищами прикрытые. А возле ямы страж ходит. Вот боярыня и просит его:"Миленький! дай хоть корочку, не мне - сестре, видишь - помирает!" Страж, глядючи на нее, сам-то плачет да и отвечает:"Не приказано, боярыня-матушка! " Страж-то корку-то бросить боится - царь не велел их кормить. Вот она посмотрела на стража из ямы-то, сама вся белая, а глазищи-то большие, из темноты так страшно блистают, и говорит:"Спасибо тебе, батюшка, что ты веру нашу и терпение укрепляешь..." - так рассказывала Сурикову в детстве его тетка Ольга Матвеевна.

Боярыня Морозова и ее сестра умерли в Боровской земляной тюрьме от голода. Сила боярыни Морозовой была в том, что она слепо верила в свой путь, в свою правду и бесстрашно принимала муки и гибель за эту веру.

В картине Суриков изобразил провоз боярыни Морозовой по улице города. Толпа запрудила улицу. Народ глубоко потрясен происходящим. Подвиг боярыни находит живой отклик в сердцах людей. Конечно, есть здесь и противники Морозовой, ничтожные и низменные в своем злорадстве и мелочном удовлетворении. Это попик в шубе с лисьим воротником, оскаливший редкие зубы в издевательски-ехидном смехе, и стоящий рядом богатый купец, откинувшийся в приступе торжествующего хохота.

В центре композиции сама боярыня Морозова, сидящая в санях. Ее черный силуэт отчетливо рисуется на фоне снега, саней, пестрых одежд, краски которых приглушены легкой дымкой голубого морозного воздуха. С вдохновенной страстностью и исступлением бросает боярыня в толпу призыв постоять за старую веру. Неподвижный взгляд Морозовой устремлен в пространство, охватывая толпу. Ее поднятая рука с двумя перстами - символом веры - высоко парит над головами людей.

Лица за спиной Морозовой слегка отодвинуты в глубину, чтобы чуть приглушить толпу, а образ боярыни был ярче.Самые яркие образы из толпы находятся справа, у края картины. Вот богатырского сложения юродивый с глубоко запавшими, по-детски наивными глазами, сидит прямо на снегу в одной дырявой рубахе и благословляющий боярыню на подвиг. Вот нищенка, соболезнующая страданиям Морозовой, преклонила перед ней колени. А вот горестно задумалась старуха в узорном платке. Боярышня со скрещенными руками потрясена чувством жалости к раскольнице. Другая боярышня в голубой шубке с печальным и строгим лицом низко кланяется Морозовой. Судорожно порывается стащить с головы шапку при виде несчастной страдалицы истовый старик. В глубокое, трудное раздумье погрузился странник - все они живут одними мыслями и чувствами с Морозовой, прощаются с ней, поклоняясь ее подвигу.

Суриков изобразил на фоне заснеженной улицы пеструю, красочную толпу, яркую одежду людей. Картина похожа на пестрый, многоцветный, радостный ковер народных мастеров. И в эту звучную, радужную игру красок резким противоречием врывается черный цвет в одежде боярыни. Это противоречие подчеркивает трагическое звучание образа Морозовой, привносит ноту глухой тревоги и скорби в это полотно.

Как и в прошлых картинах, все образы здесь написаны с натуры. Некоторые получились сразу, а некоторых художник искал долго, переписывал и снова искал. Иногда персонаж находился случайно. На толкучке нашел юродивого. Еле уговорил позировать, сидя на снегу. Почти все женские типы для своей картины нашел на Преображенском старообрядческом кладбище. Но никак не удавался главный образ - самой боярыни. Все получалось не то, не так. И совершенно случайно приехала с Урала начетчица Анастасия Михайловна. Суриков глянул на нее и понял, что сейчас все получится. И получилось именно то, что он хотел.

И снова картина Сурикова произвела фурор в обществе. П.М. Третьяков купил и это полотно Сурикова, и так был этому рад, что решил открыть в своей галерее суриковский зал.

Суриков Василий Иванович - Боярыня Морозова (1887)

После поездки из-за границы Суриков начал картину "Боярыня Морозова", над которой работал много лет. В процессе написания художник дважды увеличивал размеры полотна, добиваясь впечатления движенияя саней с Морозовой.

Сюжет картины относится к эпохе царя Алексея Михайловича. Патриарх Никон тогда провел церковные реформы, которые привели к расколу в церкви. По приказу царя Никон велел исправить тексты церковных книг по греческим образцам и заново их перепечатать. Реформа вызвала возмущение - в ней видели измену старине, покушение на национальный характер религии. Церковь раскололась. Поборники старой церкви - раскольники, старообрядцы, как их называли, считали величайшим грехом креститься по-новому - тремя перстами - и признавали только "двуеперстный крест". Они не соглашались по чужеземному образцу стричь усы и бороды; считали, что крестный ход должен ходить только "по солонь" - по ходу солнца и т.д. Раскольников стали преследовать. Их предавали анафеме - церковному проклятию, ссылали, сжигали на кострах. Они убегали на окраины России, скрывались в глухих лесах, в болотах. Но твердо стояли на своем - защищали старые обряды, не принимали ничего нового, иноземного, по их понятиям.

Во главе раскола стоял неистовый протопоп Аввакум, фанатик, которого потом сожгли на костре.

Боярыня Федосья Прокопьевна Морозова была ярой последовательницей протопопа Аввакума. Дочь знатного боярина, она семнадцати лет была выдана замуж за Морозова, человека, близкого к царскому двору, и сама была "в чести у царицы". С детства Федосья Прокопьевна была набожна и придерживалась старой веры. Рано овдовев, она превратила свой дом в тайный монастырь, где собирались раскольники, где одно время жил и протопоп Аввакум. Вскоре боярыня тайно приняла монашеский постриг. Когда об этом стало известно царю, ог приказал послать к ней "увещателей". "Како крестишься и како молитву творишь?" - допрашивали ее "увещатели".

А боярыня Федосья Прокопьевна и сестра ее, княгиня Урусова, которую она тоже увлекла за собой, нерушимо стояли на своем. Тогда заковали их в цепи, бросили на простые дровни (сани) и повезли на пытку. Федосья Прокопьевна, когда ее пытали, говорила так:" Вот что для меня велико и поистине дивно, если сподоблюсь сожжению огнем в срубе на болоте! Это мне преславно, ибо этой чести никогда еще не испытала".

Но боярыню Морозову не сожгли, а вместе с сестрой сослали в дальний Боровский острог и посадили в земляную тюрьму - в яму. "...Сидят они в яме, цепями прикованные. В холоде, в голоде, в язвах и паразитах, рубищами прикрытые. А возле ямы страж ходит. Вот боярыня и просит его:"Миленький! дай хоть корочку, не мне - сестре, видишь - помирает!" Страж, глядючи на нее, сам-то плачет да и отвечает:"Не приказано, боярыня-матушка! " Страж-то корку-то бросить боится - царь не велел их кормить. Вот она посмотрела на стража из ямы-то, сама вся белая, а глазищи-то большие, из темноты так страшно блистают, и говорит:"Спасибо тебе, батюшка, что ты веру нашу и терпение укрепляешь..." - так рассказывала Сурикову в детстве его тетка Ольга Матвеевна.

Боярыня Морозова и ее сестра умерли в Боровской земляной тюрьме от голода. Сила боярыни Морозовой была в том, что она слепо верила в свой путь, в свою правду и бесстрашно принимала муки и гибель за эту веру.

В картине Суриков изобразил провоз боярыни Морозовой по улице города. Толпа запрудила улицу. Народ глубоко потрясен происходящим. Подвиг боярыни находит живой отклик в сердцах людей. Конечно, есть здесь и противники Морозовой, ничтожные и низменные в своем злорадстве и мелочном удовлетворении. Это попик в шубе с лисьим воротником, оскаливший редкие зубы в издевательски-ехидном смехе, и стоящий рядом богатый купец, откинувшийся в приступе торжествующего хохота.

В центре композиции сама боярыня Морозова, сидящая в санях. Ее черный силуэт отчетливо рисуется на фоне снега, саней, пестрых одежд, краски которых приглушены легкой дымкой голубого морозного воздуха. С вдохновенной страстностью и исступлением бросает боярыня в толпу призыв постоять за старую веру. Неподвижный взгляд Морозовой устремлен в пространство, охватывая толпу. Ее поднятая рука с двумя перстами - символом веры - высоко парит над головами людей.

Лица за спиной Морозовой слегка отодвинуты в глубину, чтобы чуть приглушить толпу, а образ боярыни был ярче.Самые яркие образы из толпы находятся справа, у края картины. Вот богатырского сложения юродивый с глубоко запавшими, по-детски наивными глазами, сидит прямо на снегу в одной дырявой рубахе и благословляющий боярыню на подвиг. Вот нищенка, соболезнующая страданиям Морозовой, преклонила перед ней колени. А вот горестно задумалась старуха в узорном платке. Боярышня со скрещенными руками потрясена чувством жалости к раскольнице. Другая боярышня в голубой шубке с печальным и строгим лицом низко кланяется Морозовой. Судорожно порывается стащить с головы шапку при виде несчастной страдалицы истовый старик. В глубокое, трудное раздумье погрузился странник - все они живут одними мыслями и чувствами с Морозовой, прощаются с ней, поклоняясь ее подвигу.

Суриков изобразил на фоне заснеженной улицы пеструю, красочную толпу, яркую одежду людей. Картина похожа на пестрый, многоцветный, радостный ковер народных мастеров. И в эту звучную, радужную игру красок резким противоречием врывается черный цвет в одежде боярыни. Это противоречие подчеркивает трагическое звучание образа Морозовой, привносит ноту глухой тревоги и скорби в это полотно.

Как и в прошлых картинах, все образы здесь написаны с натуры. Некоторые получились сразу, а некоторых художник искал долго, переписывал и снова искал. Иногда персонаж находился случайно. На толкучке нашел юродивого. Еле уговорил позировать, сидя на снегу. Почти все женские типы для своей картины нашел на Преображенском старообрядческом кладбище. Но никак не удавался главный образ - самой боярыни. Все получалось не то, не так. И совершенно случайно приехала с Урала начетчица Анастасия Михайловна. Суриков глянул на нее и понял, что сейчас все получится. И получилось именно то, что он хотел.

И снова картина Сурикова произвела фурор в обществе. П.М. Третьяков купил и это полотно Сурикова, и так был этому рад, что решил открыть в своей галерее суриковский зал.

Показать больше

При финансовой поддержке

Memes Admin

5 мс. назад