«Если бы мы опоздали с атомной бомбой на один-полтора года, то наверное "попробовали" бы её на себе»: испытания РДС-1

29 августа 1949 года на Семипалатинском ядерном полигоне была испытана первая советская атомная бомба РДС-1.

После того, как в 1945 году американцы бомбардировали Хиросиму и Нагасаки, руководство СССР приняло решение максимально ускорить создание отечественной бомбы. Руководили работой Игорь Курчатов и Юлий Харитон.

Конструкция РДС-1 во многом опиралась на американского «Толстяка». Длина бомбы — 3,7 метра, диаметр — 1,5 метра, вес — 4,7 тонны.

Для испытаний в 170 километрах от Семипалатинска построили специальный полигон. Зону испытаний разделили на 14 секторов, чтобы посмотреть, какими будут последствия ядерного взрыва для гражданских объектов, инфраструктуры, военной техники и живых существ. В центре полигона поместили металлическую башню, на которую во время испытаний и установили РДС-1.

21 августа на полигон доставили плутониевый заряд и четыре нейтронных запала. К 26 августа вся подготовительная работа на полигоне была завершена. Взорвали РДС-1 утром 29 августа.

Мощность бомбы составила более 20 килотонн. Участник испытаний сотрудник КБ-11 Виктор Жучихин рассказывал:

«Мы увидели страшную картину... На том месте, где была башня, поднимался в облака огромный пылегазовый столб. Ослепительные лучи солнца падали на землю через огромных размеров отверстие — взрыв отбросил плотный слой облаков далеко в стороны».

Как потом вспоминал Игорь Курчатов, на одном из торжеств по поводу успешного испытания РДС-1 Сталин заметил: «Если бы мы опоздали с атомной бомбой на один-полтора года, то наверное "попробовали" бы ее на себе».

29 августа 1949 года на Семипалатинском ядерном полигоне была испытана первая советская атомная бомба РДС-1.

После того, как в 1945 году американцы бомбардировали Хиросиму и Нагасаки, руководство СССР приняло решение максимально ускорить создание отечественной бомбы. Руководили работой Игорь Курчатов и Юлий Харитон.

Конструкция РДС-1 во многом опиралась на американского «Толстяка». Длина бомбы — 3,7 метра, диаметр — 1,5 метра, вес — 4,7 тонны.

Для испытаний в 170 километрах от Семипалатинска построили специальный полигон. Зону испытаний разделили на 14 секторов, чтобы посмотреть, какими будут последствия ядерного взрыва для гражданских объектов, инфраструктуры, военной техники и живых существ. В центре полигона поместили металлическую башню, на которую во время испытаний и установили РДС-1.

21 августа на полигон доставили плутониевый заряд и четыре нейтронных запала. К 26 августа вся подготовительная работа на полигоне была завершена. Взорвали РДС-1 утром 29 августа.

Мощность бомбы составила более 20 килотонн. Участник испытаний сотрудник КБ-11 Виктор Жучихин рассказывал:

«Мы увидели страшную картину... На том месте, где была башня, поднимался в облака огромный пылегазовый столб. Ослепительные лучи солнца падали на землю через огромных размеров отверстие — взрыв отбросил плотный слой облаков далеко в стороны».

Как потом вспоминал Игорь Курчатов, на одном из торжеств по поводу успешного испытания РДС-1 Сталин заметил: «Если бы мы опоздали с атомной бомбой на один-полтора года, то наверное "попробовали" бы ее на себе».

Показать больше

2 мс. назад

2 мс. назад

Пётр Первый заключил пакт с дьяволом?

Нет, это не конспирология на «Цифровой истории». Императора и правда подозревали в связях с нечистой силой. Откуда пошли эти обвинения, а, главное, кто посмел предъявить их Петру завтра расскажет Ксения Чепикова на лекции-экскурсии «Охота на ведьм в Петербурге».

Гуляя по Васильевскому острову, мы погрузимся в колдовскую атмосферу Северной столицы, познакомимся с самыми популярными местными колдунами и их клиентами, выясним петербургские расценки на привороты, порчу, заговоры и другую магию в XVIII веке и многое другое.

Места ещё есть!

📍Встречаемся 30 августа в 16:00 у памятника архитектору Трезини (Университетская набережная 21б).

Записаться можно у Лады в личных сообщениях.

ТГ для связи: radoradosan

До встречи на #экскурсииЦИ !

Нет, это не конспирология на «Цифровой истории». Императора и правда подозревали в связях с нечистой силой. Откуда пошли эти обвинения, а, главное, кто посмел предъявить их Петру завтра расскажет Ксения Чепикова на лекции-экскурсии «Охота на ведьм в Петербурге».

Гуляя по Васильевскому острову, мы погрузимся в колдовскую атмосферу Северной столицы, познакомимся с самыми популярными местными колдунами и их клиентами, выясним петербургские расценки на привороты, порчу, заговоры и другую магию в XVIII веке и многое другое.

Места ещё есть!

📍Встречаемся 30 августа в 16:00 у памятника архитектору Трезини (Университетская набережная 21б).

Записаться можно у Лады в личных сообщениях.

ТГ для связи: radoradosan

До встречи на #экскурсииЦИ !

Показать больше

2 мс. назад

«Забытые главкомы». Эпизод 2. «Ладожский фронт»

В предыдущей части мы начали рассказ о жизни генерала Дмитрия Козлова – солдата Первой Мировой войны, молодого красного командира стремительных лет Гражданской, образцового комдива предвоенных 30-х… Впереди его ждала новая война и экзамен на звание полководца!

Читайте новую часть цикла «Забытые главкомы» от Сергея Кремнева – «Ладожский фронт».

Ещё с 1938 года советское правительство вело напряженные переговоры и предлагало властям Финляндии произвести обмен территориями в целях обеспечения безопасности Ленинграда.

Маршал Советского Союза Кирилл Афанасьевич Мерецков, в то время командующий Ленинградским военным округом, так описывал свою инспекцию приграничных районов на Карельском перешейке:

«Я, конечно, хорошо знал, что граница проходит в 32 километрах от Ленинграда. Но одно дело думать, и совсем другое дело – своими глазами убедиться, что дальнобойная артиллерия закордонного соседа может прямо со своей территории стрелять по улицам города Ленина!» Переговоры, однако, не имели успеха и в дальнейшем события развивались с нарастающей скоростью.

В сентябре 1939 года Дмитрий Тимофеевич вновь возвращается на курсы «Выстрел» – на этот раз в качестве начальника. Вскоре началась советско-финская война. 29 декабря 1939 года комдив Козлов принял командование 1-м стрелковым корпусом 8-ой армии на фронте севернее Ладожского озера.

Поэтичное название «Край тысячи озер» как нельзя лучше подходило для эти мест… Заснеженные леса, болота, труднопроходимые дороги, которые противник искусно заминировал, финские снайперы («кукушки»!) – всё это стало тяжелым уроком для частей РККА, далеко не всегда имевших нужную подготовку.

До прихода Козлова стрелковый корпус в составе трёх дивизий вёл наступление в районе Толвоярви. Успеха не было. Корпус, понеся ощутимые потери, в людях, и, особенно, в технике, вынужден был отойти. Следствием этого стала замена командования – как на уровне корпуса, так и армии. В воюющую армию приходили молодые командиры, вооруженные свежим боевым опытом, получившие основательную подготовку. Характерно, что на должность начальника штаба корпуса пришёл молодой выпускник Академии имени Фрунзе подполковник Семён Павлович Иванов, ученик Дмитрия Тимофеевича.

Из воспоминаний генерала армии Иванова, начальника штаба 1-го стрелкового корпуса в 1939 году:

«С прибытием нового командующего армией Г.М. Штерна и нового командира корпуса Д.Т. Козлова – эрудированных, опытных, боевых военачальников – части стали пополняться и сколачиваться, росла их боеспособность, упорядочилась разведка. От Дмитрия Тимофеевича я перенял практические навыки руководства боем. Я не только глубоко уважал, но и полюбил первого моего боевого командира».

Под командованием Козлова корпусу удалось стабилизировать ситуацию и удержать фронт. Провели серьёзную подготовку, получили пополнение – в частности, подразделения, действующие на лыжах, формировавшиеся в том числе из добровольцев. Успех не заставил ждать: уже в феврале 1940 года корпус, наступая в районе Лоймола, разбил финские части и вышел на новые позиции, готовясь к дальнейшему наступлению.

После окончания боевых действий, в мае 1940 года Дмитрия Тимофеевича наградили орденом Ленина. Ему присвоили высокое для того времени звание генерал-лейтенанта. Хочется особо отметить, что многие командиры корпусов, прошедшие суровую закалку советско-финской войны, впоследствии стали командующими армиями и даже фронтами во время Великой Отечественной Войны. Эти герои – Фёдор Кузнецов, Павел Батов, Павел Курочкин, Прокофий Романенко, Макар Терёхин.

Генерал-лейтенант Козлов ответственно подходил к осмыслению опыта боевых действий и учил этому своих подчинённых – в первую очередь командиров штаба.

Из воспоминаний генерала армии Иванова, начальника штаба 1-го стрелкового корпуса в 1939 году:

«Прежде всего – говорил он с необходимо тщательно разобраться в полученном боевом опыте, выделить специфику боевых действий именно в данном случае. Другое дело – увидеть общие черты современной войны: маневренность, широкое применение автоматического оружия, прочность оборонительных сооружений, сложную систему и взаимодополняемость всех видов огня. Короче, не абсолютизируйте приобретенный опыт. Я в свое время убедился, насколько особенности боевых действий против Колчака в зауральских и сибирских просторах отличались от характера борьбы с басмачеством в Туркестане».

В мае 1940 года 1-й стрелковый корпус согласно Пакту о взаимопомощи между СССР и Эстонией передислоцировался в Тарту. Уже в июне в республике провозгласили Народное правительство и вскоре Эстония вошла с состав Советского Союза.

В это время Дмитрия Тимофеевича повысили в должности и назначили заместителем командующего Одесским военным округом. Позже он участвовал в освободительном походе Красной Армии в Бессарабию, в 1918 году оккупированную Румынией. Части румынской королевской армии не смогли оказать Красной Армии сопротивления – и Бессарабия вошла в состав СССР.

Так появилась советская Молдавия. В те солнечные дни население с радостью встречало наших воинов – цветами, хлебом, кувшинами с вином!

Скоро дороги войны уведут нашего героя от долин Днестра и Прута к раскаленным предгорьям Кавказа… Об этом читайте в следующей части – «Тегеран 41», а также не забывайте делиться впечатлениями в комментариях.

#СергейКремнев_ЦИ #Забытыеглавкомы_ЦИ

В предыдущей части мы начали рассказ о жизни генерала Дмитрия Козлова – солдата Первой Мировой войны, молодого красного командира стремительных лет Гражданской, образцового комдива предвоенных 30-х… Впереди его ждала новая война и экзамен на звание полководца!

Читайте новую часть цикла «Забытые главкомы» от Сергея Кремнева – «Ладожский фронт».

Ещё с 1938 года советское правительство вело напряженные переговоры и предлагало властям Финляндии произвести обмен территориями в целях обеспечения безопасности Ленинграда.

Маршал Советского Союза Кирилл Афанасьевич Мерецков, в то время командующий Ленинградским военным округом, так описывал свою инспекцию приграничных районов на Карельском перешейке:

«Я, конечно, хорошо знал, что граница проходит в 32 километрах от Ленинграда. Но одно дело думать, и совсем другое дело – своими глазами убедиться, что дальнобойная артиллерия закордонного соседа может прямо со своей территории стрелять по улицам города Ленина!» Переговоры, однако, не имели успеха и в дальнейшем события развивались с нарастающей скоростью.

В сентябре 1939 года Дмитрий Тимофеевич вновь возвращается на курсы «Выстрел» – на этот раз в качестве начальника. Вскоре началась советско-финская война. 29 декабря 1939 года комдив Козлов принял командование 1-м стрелковым корпусом 8-ой армии на фронте севернее Ладожского озера.

Поэтичное название «Край тысячи озер» как нельзя лучше подходило для эти мест… Заснеженные леса, болота, труднопроходимые дороги, которые противник искусно заминировал, финские снайперы («кукушки»!) – всё это стало тяжелым уроком для частей РККА, далеко не всегда имевших нужную подготовку.

До прихода Козлова стрелковый корпус в составе трёх дивизий вёл наступление в районе Толвоярви. Успеха не было. Корпус, понеся ощутимые потери, в людях, и, особенно, в технике, вынужден был отойти. Следствием этого стала замена командования – как на уровне корпуса, так и армии. В воюющую армию приходили молодые командиры, вооруженные свежим боевым опытом, получившие основательную подготовку. Характерно, что на должность начальника штаба корпуса пришёл молодой выпускник Академии имени Фрунзе подполковник Семён Павлович Иванов, ученик Дмитрия Тимофеевича.

Из воспоминаний генерала армии Иванова, начальника штаба 1-го стрелкового корпуса в 1939 году:

«С прибытием нового командующего армией Г.М. Штерна и нового командира корпуса Д.Т. Козлова – эрудированных, опытных, боевых военачальников – части стали пополняться и сколачиваться, росла их боеспособность, упорядочилась разведка. От Дмитрия Тимофеевича я перенял практические навыки руководства боем. Я не только глубоко уважал, но и полюбил первого моего боевого командира».

Под командованием Козлова корпусу удалось стабилизировать ситуацию и удержать фронт. Провели серьёзную подготовку, получили пополнение – в частности, подразделения, действующие на лыжах, формировавшиеся в том числе из добровольцев. Успех не заставил ждать: уже в феврале 1940 года корпус, наступая в районе Лоймола, разбил финские части и вышел на новые позиции, готовясь к дальнейшему наступлению.

После окончания боевых действий, в мае 1940 года Дмитрия Тимофеевича наградили орденом Ленина. Ему присвоили высокое для того времени звание генерал-лейтенанта. Хочется особо отметить, что многие командиры корпусов, прошедшие суровую закалку советско-финской войны, впоследствии стали командующими армиями и даже фронтами во время Великой Отечественной Войны. Эти герои – Фёдор Кузнецов, Павел Батов, Павел Курочкин, Прокофий Романенко, Макар Терёхин.

Генерал-лейтенант Козлов ответственно подходил к осмыслению опыта боевых действий и учил этому своих подчинённых – в первую очередь командиров штаба.

Из воспоминаний генерала армии Иванова, начальника штаба 1-го стрелкового корпуса в 1939 году:

«Прежде всего – говорил он с необходимо тщательно разобраться в полученном боевом опыте, выделить специфику боевых действий именно в данном случае. Другое дело – увидеть общие черты современной войны: маневренность, широкое применение автоматического оружия, прочность оборонительных сооружений, сложную систему и взаимодополняемость всех видов огня. Короче, не абсолютизируйте приобретенный опыт. Я в свое время убедился, насколько особенности боевых действий против Колчака в зауральских и сибирских просторах отличались от характера борьбы с басмачеством в Туркестане».

В мае 1940 года 1-й стрелковый корпус согласно Пакту о взаимопомощи между СССР и Эстонией передислоцировался в Тарту. Уже в июне в республике провозгласили Народное правительство и вскоре Эстония вошла с состав Советского Союза.

В это время Дмитрия Тимофеевича повысили в должности и назначили заместителем командующего Одесским военным округом. Позже он участвовал в освободительном походе Красной Армии в Бессарабию, в 1918 году оккупированную Румынией. Части румынской королевской армии не смогли оказать Красной Армии сопротивления – и Бессарабия вошла в состав СССР.

Так появилась советская Молдавия. В те солнечные дни население с радостью встречало наших воинов – цветами, хлебом, кувшинами с вином!

Скоро дороги войны уведут нашего героя от долин Днестра и Прута к раскаленным предгорьям Кавказа… Об этом читайте в следующей части – «Тегеран 41», а также не забывайте делиться впечатлениями в комментариях.

#СергейКремнев_ЦИ #Забытыеглавкомы_ЦИ

Показать больше

2 мс. назад

Конец Первой Опиумной войны

29 августа 1842 года Нанкинским договором увенчалась Первая Опиумная война. Китай был вынужден открыть Британии свои порты для торговли, сдал Гонконг, а также выплатил контрибуцию. Началась эпоха катастрофического ослабления Китая и тяжелейших испытаний для его народа. Впереди были невиданных масштабов распространение наркомании из-за вынужденно свободной торговли опиумом, тяжелая зависимость от колонизаторов и грандиозная затяжная гражданская смута.

29 августа 1842 года Нанкинским договором увенчалась Первая Опиумная война. Китай был вынужден открыть Британии свои порты для торговли, сдал Гонконг, а также выплатил контрибуцию. Началась эпоха катастрофического ослабления Китая и тяжелейших испытаний для его народа. Впереди были невиданных масштабов распространение наркомании из-за вынужденно свободной торговли опиумом, тяжелая зависимость от колонизаторов и грандиозная затяжная гражданская смута.

Показать больше

2 мс. назад

❗️ 30 августа на улицах Таранченко, Декабристов, Софьи Перовской и Петровской набережной будет полный стоп для транспорта

Так решили, чтобы обезопасить фестиваль «Русское лето».

Будьте готовы к перекрытиям и планируйте маршрут заранее!

Так решили, чтобы обезопасить фестиваль «Русское лето».

Будьте готовы к перекрытиям и планируйте маршрут заранее!

Показать больше

2 мс. назад

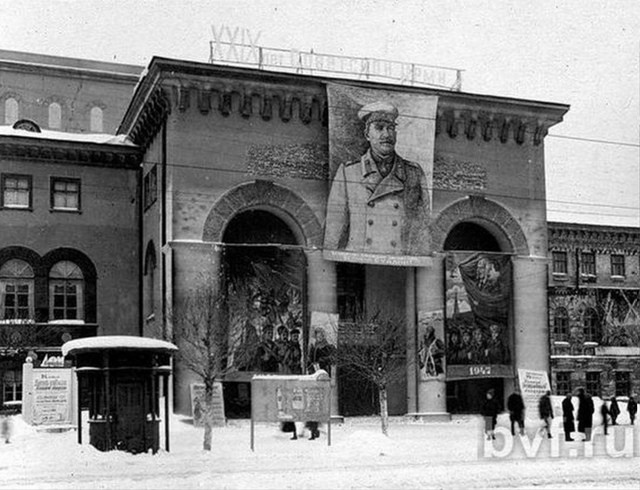

⚡️Вот как после Великой Отечественной выглядел обновленный Дом офицеров на проспекте Революции

А сейчас губернатор Александр Гусев задумал превратить это место в Центр патриотического воспитания.

Будет круто, если такое историческое здание станет местом, где воспитывают настоящих патриотов!

А сейчас губернатор Александр Гусев задумал превратить это место в Центр патриотического воспитания.

Будет круто, если такое историческое здание станет местом, где воспитывают настоящих патриотов!

Показать больше

2 мс. назад

⭐️ Праздничному салюту в День города быть!

20 сентября будет фейерверк минимум на 12 минут — целых 4 580 залпов с дамбы Чернавского моста.

На это потратили 5 миллионов рублей!

20 сентября будет фейерверк минимум на 12 минут — целых 4 580 залпов с дамбы Чернавского моста.

На это потратили 5 миллионов рублей!

2 мс. назад

Ⓜ️Пользователям MAX наконец-то стали доступны видеокружки!

Но не ждите, что кружочки от админов моментально появятся в каналах — эта фича там пока не пашет.

Так что терпите и ждите апдейт!

Но не ждите, что кружочки от админов моментально появятся в каналах — эта фича там пока не пашет.

Так что терпите и ждите апдейт!

2 мс. назад

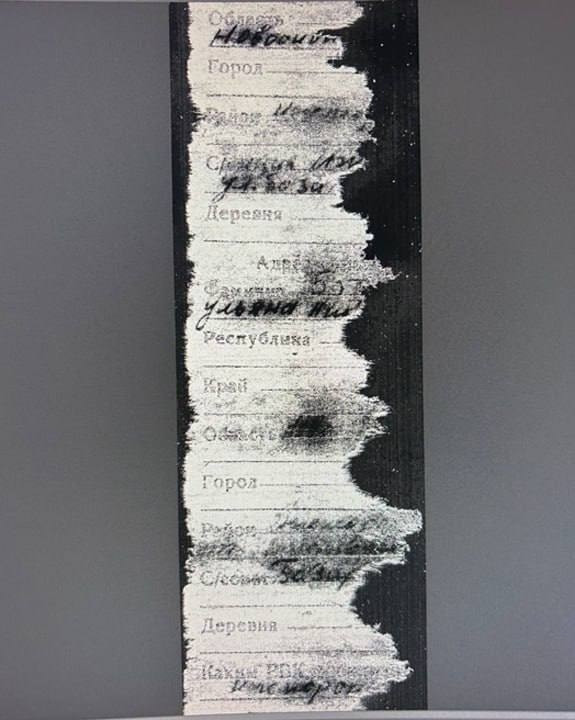

⚡️В процессе стройки у Воронежского водохранилища наткнулись на человеческий череп

Волонтёр поискового отряда «Патриот» Сергей рассказал, что это — останки красноармейца. На место сразу приехали добровольцы.

Они нашли останки ещё двоих солдат времён Второй мировой. У одного был солдатский медальон.

Сейчас волонтёры пытаются выяснить имена погибших.

Волонтёр поискового отряда «Патриот» Сергей рассказал, что это — останки красноармейца. На место сразу приехали добровольцы.

Они нашли останки ещё двоих солдат времён Второй мировой. У одного был солдатский медальон.

Сейчас волонтёры пытаются выяснить имена погибших.

Показать больше

При финансовой поддержке

Memes Admin

4 мс. назад