Клуб распродаж Чики Рики! Присоединяйтесь, чтобы покупать классные вещи с выгодой.

К распродаже: https://chikiriki.ru/actio...

К распродаже: https://chikiriki.ru/actio...

Показать больше

2 годы назад

2 годы назад

В 1975 году на одном из туристических маршрутов через Кавказские горы произошла ужасная трагедия унёсшая 21 жизнь. Общественность поразила не столько количество жертв, а обстоятельства случившегося.

Туристические походы в СССР были очень частым явлением, которое поощрялось на всех уровнях. Ведь это не просто отдых, а активный, можно сказать спорт, который поддерживал граждан советского государства в хорошей форме. Были разработаны сотни, даже тысячи, маршрутов различной сложности. От самых простых, где участниками похода могли стать даже самые юные активные туристы, и до самых сложных, которые могли пройти только очень опытные спортсмены. Причём такие маршруты были во всех уголках Союза, начиная от ближнего Подмосковья и заканчивая вулканами Камчатки.

Сегодня речь пойдёт о маршруте, который был в таблице Всесоюзных маршрутов под номером 30, который был разработан ещё в 30-х, а назывался он очень красиво и романтично "Через горы к морю".

Трагедия произошла в 1975 году. 9 сентября три группы туристов, общей численностью в 53 человека, разбили на две подгруппы и они, получив провизию и воду, вышли на маршрут из турбазы "Кавказ". Группы получили выходной номер 93. Их предупредили, что бы они как можно быстрее перешли горы, что бы не попасть под возможный ураган. Но кроме непогоды случилась ещё одна неприятность: вместо положенных трёх инструкторов на маршрут вышли только двое. Причём это были студенты Донецкого сельскохозяйственного института Алексей Сафононов и Ольга Ковалёва, которые только первый год были инструкторами. Вообще изначально вести группу должен был опытный инструктор Алексей Агеев, но он работал учителем в школе и был вынужден в последний момент всё-таки уехать, в связи с началом учебного года.

Первой точкой маршрута был приют "Тепляк". На современных картах его нет, потому что после 1975 года он был упрощён и маршрут перестал через него проходить. Под вечер туристы остановились на ночёвку в этом приюте. А какой отдых без праздника? Из рюкзаков появился алкоголь и закуски, достали гитару, разожгли большой общий костёр. Начались шуточные игры. Сыграли свадьбу, отпраздновали медовый месяц. Среди людей царила беспечность. Из-за этого все улеглись только буквально под утро. А следовательно был произведён поздний подъём и пока все позавтракали, были потеряны драгоценные утренние часы, когда было бы комфортно двигаться по маршруту. Но инструкторы решили вести группу дальше, хотя многие были не готовы, после бурной ночи. Из-за этого группа растянулась длинной цепочкой вдоль горы Гузерипль, начали появляться первые отстающие.

Чем туристы поднимались выше, тем становилось всё холоднее. Начала появляться снежная крупа, которая начала быстро усиливаться. Были все погодные признаки приближавшегося урагана. Вскоре началась настоящая метель. Видимость стала критически малая, где-то 2-3 метра. Туристы рассредоточились на тропе маршрута. Инструкторам удалось собрать только часть людей в одну группу. Начали советоваться, как поступить. Ковалёва предлагала пройти на следующую остановку, до приюта "Фишт". Сафонов предлагал спуститься назад, до приюта "Тепляк". Туристы поняли, что инструктора не контролируют ситуацию и начала нарастать паника. В итоге мнения разделились окончательно. Кто-то был за подъём дальше, до следующего приюта, кто-то хотел спуститься до "Тепляка", было ещё и третье мнение: некоторые предлагали спуститься со склона горы в ближайший лес и там переждать непогоду.

А между тем непогода только усиливалась. Метель стала настолько сильной, что сбивала с ног, секла открытые руки и лицо, ориентиров, которые были на маршруте не было видно. Молодые инструктора всё-таки сошлись на том, что необходимо спускаться, но среди туристов были крепкие, здоровые мужчины с большим военным и походным опытом, поэтому люди начали прислушиваться к ним. Т.е. молоденькие студенты не имели авторитета в группе и к их мнению не прислушались. А авторитеты решили, что лучшим вариантом будет спуститься в лес, который находился в полукилометре от тропы маршрута и часть последовала за ними. Студенты потребовали туристов вернуться на тропу и продолжить идти по ней. Но их не послушали, считая неопытными и ещё зелёными юнцами. Тогда Ковалёва собрала часть оставшихся туристов и повела их к пастушьему балаган, который находился вверх по тропе.

Сафронов пошёл с остатками вниз, пытаясь собрать отставших. А теперь представьте эту картину. Пурга такой силы, что ничего увидеть нельзя, ветер воет так, что ничего не слышно. Все двигаются не пойми куда. И началась настоящая паника, ужас заставил людей поступать опрометчиво, кидая свои рюкзаки. Многие кричали, пытаясь хоть кого-то найти в снегу, что бы им кто-нибудь помог.

В итоге Ковалёва смогла добраться до балагана, но от колющей пурги ослепла. Там группа Ковалёвой встретили двух пастухов, которые сразу же пошли вниз, пытаясь спасти других. А Сафронов спустился с найденными туристами вниз к лесу, где разжёг огонь. У него в группе были только мужчины, он предложил вернуться и поискать девчонок, но никто не согласился помочь, тогда он приказал им поддерживать костёр и ушёл спасать девушек. Через час он вернулся с несколькими девушками и увидел удручающую картину. Мужчины не поддерживали костёр, а только прижались к друг к другу и медленно замерзали. Тогда он не выдержал, накричал на них, заставил их идти искать хворост для костра. Но когда огонь был разожжён снова, мужчины столпились вокруг него, не давая девушкам приблизиться и погреться. Победили здесь самые сильные.

А тем временем пастухи спасли нескольких человек и попросили мужчин спуститься вниз и найти девушек, которые укрылись под большой пихтой. Но туристы вышли на несколько десятков метров вперёд, затерялись в пурге, постояли так с полчаса и вернулись обратно, сказав, что никого не нашли. А те, кто так и остался на склоне были обречены.

На следующий день к пастушьему балагану вышла группа под выходным номером 94, но узнав о том, что группа 93 рассеяна и дезорганизована не предприняла никаких мер для их спасения. В итоге 21 турист так и остался лежать в снегу.

13 сентября началась спасательная операция с применением авиации. Был задействован вертолёт для поиска и вывоза выживших туристов.

Много можно говорить, почему столько людей погибло на казалось бы не самом сложном туристическом маршруте. Из всего сказанного можно выделить несколько самых важных причин:

Во-первых, на маршрут не вышел опытный инструктор Агеев Алексей, а возглавили подгруппы студенты, которые не имели должного авторитета среди туристов.

Во-вторых, не оценили всю опасность надвигающейся непогоды и не приняли своевременно решение о возвращении.

В третьих, отсутствие необходимой экипировки у туристов, а у инструкторов не было радиостанций, что бы запросить помощь, к тому же сама тропа была не готова к эксплуатации в холодное время года.

А в-четвёртых, наверное, самая главная причина трагедии, это алкоголь, который употреблялся бесконтрольно. Люди вместо необходимой экипировки для маршрута взяли с собой бутылки с водкой, которые впоследствии нашли в рюкзаках погибших.

Туристические походы в СССР были очень частым явлением, которое поощрялось на всех уровнях. Ведь это не просто отдых, а активный, можно сказать спорт, который поддерживал граждан советского государства в хорошей форме. Были разработаны сотни, даже тысячи, маршрутов различной сложности. От самых простых, где участниками похода могли стать даже самые юные активные туристы, и до самых сложных, которые могли пройти только очень опытные спортсмены. Причём такие маршруты были во всех уголках Союза, начиная от ближнего Подмосковья и заканчивая вулканами Камчатки.

Сегодня речь пойдёт о маршруте, который был в таблице Всесоюзных маршрутов под номером 30, который был разработан ещё в 30-х, а назывался он очень красиво и романтично "Через горы к морю".

Трагедия произошла в 1975 году. 9 сентября три группы туристов, общей численностью в 53 человека, разбили на две подгруппы и они, получив провизию и воду, вышли на маршрут из турбазы "Кавказ". Группы получили выходной номер 93. Их предупредили, что бы они как можно быстрее перешли горы, что бы не попасть под возможный ураган. Но кроме непогоды случилась ещё одна неприятность: вместо положенных трёх инструкторов на маршрут вышли только двое. Причём это были студенты Донецкого сельскохозяйственного института Алексей Сафононов и Ольга Ковалёва, которые только первый год были инструкторами. Вообще изначально вести группу должен был опытный инструктор Алексей Агеев, но он работал учителем в школе и был вынужден в последний момент всё-таки уехать, в связи с началом учебного года.

Первой точкой маршрута был приют "Тепляк". На современных картах его нет, потому что после 1975 года он был упрощён и маршрут перестал через него проходить. Под вечер туристы остановились на ночёвку в этом приюте. А какой отдых без праздника? Из рюкзаков появился алкоголь и закуски, достали гитару, разожгли большой общий костёр. Начались шуточные игры. Сыграли свадьбу, отпраздновали медовый месяц. Среди людей царила беспечность. Из-за этого все улеглись только буквально под утро. А следовательно был произведён поздний подъём и пока все позавтракали, были потеряны драгоценные утренние часы, когда было бы комфортно двигаться по маршруту. Но инструкторы решили вести группу дальше, хотя многие были не готовы, после бурной ночи. Из-за этого группа растянулась длинной цепочкой вдоль горы Гузерипль, начали появляться первые отстающие.

Чем туристы поднимались выше, тем становилось всё холоднее. Начала появляться снежная крупа, которая начала быстро усиливаться. Были все погодные признаки приближавшегося урагана. Вскоре началась настоящая метель. Видимость стала критически малая, где-то 2-3 метра. Туристы рассредоточились на тропе маршрута. Инструкторам удалось собрать только часть людей в одну группу. Начали советоваться, как поступить. Ковалёва предлагала пройти на следующую остановку, до приюта "Фишт". Сафонов предлагал спуститься назад, до приюта "Тепляк". Туристы поняли, что инструктора не контролируют ситуацию и начала нарастать паника. В итоге мнения разделились окончательно. Кто-то был за подъём дальше, до следующего приюта, кто-то хотел спуститься до "Тепляка", было ещё и третье мнение: некоторые предлагали спуститься со склона горы в ближайший лес и там переждать непогоду.

А между тем непогода только усиливалась. Метель стала настолько сильной, что сбивала с ног, секла открытые руки и лицо, ориентиров, которые были на маршруте не было видно. Молодые инструктора всё-таки сошлись на том, что необходимо спускаться, но среди туристов были крепкие, здоровые мужчины с большим военным и походным опытом, поэтому люди начали прислушиваться к ним. Т.е. молоденькие студенты не имели авторитета в группе и к их мнению не прислушались. А авторитеты решили, что лучшим вариантом будет спуститься в лес, который находился в полукилометре от тропы маршрута и часть последовала за ними. Студенты потребовали туристов вернуться на тропу и продолжить идти по ней. Но их не послушали, считая неопытными и ещё зелёными юнцами. Тогда Ковалёва собрала часть оставшихся туристов и повела их к пастушьему балаган, который находился вверх по тропе.

Сафронов пошёл с остатками вниз, пытаясь собрать отставших. А теперь представьте эту картину. Пурга такой силы, что ничего увидеть нельзя, ветер воет так, что ничего не слышно. Все двигаются не пойми куда. И началась настоящая паника, ужас заставил людей поступать опрометчиво, кидая свои рюкзаки. Многие кричали, пытаясь хоть кого-то найти в снегу, что бы им кто-нибудь помог.

В итоге Ковалёва смогла добраться до балагана, но от колющей пурги ослепла. Там группа Ковалёвой встретили двух пастухов, которые сразу же пошли вниз, пытаясь спасти других. А Сафронов спустился с найденными туристами вниз к лесу, где разжёг огонь. У него в группе были только мужчины, он предложил вернуться и поискать девчонок, но никто не согласился помочь, тогда он приказал им поддерживать костёр и ушёл спасать девушек. Через час он вернулся с несколькими девушками и увидел удручающую картину. Мужчины не поддерживали костёр, а только прижались к друг к другу и медленно замерзали. Тогда он не выдержал, накричал на них, заставил их идти искать хворост для костра. Но когда огонь был разожжён снова, мужчины столпились вокруг него, не давая девушкам приблизиться и погреться. Победили здесь самые сильные.

А тем временем пастухи спасли нескольких человек и попросили мужчин спуститься вниз и найти девушек, которые укрылись под большой пихтой. Но туристы вышли на несколько десятков метров вперёд, затерялись в пурге, постояли так с полчаса и вернулись обратно, сказав, что никого не нашли. А те, кто так и остался на склоне были обречены.

На следующий день к пастушьему балагану вышла группа под выходным номером 94, но узнав о том, что группа 93 рассеяна и дезорганизована не предприняла никаких мер для их спасения. В итоге 21 турист так и остался лежать в снегу.

13 сентября началась спасательная операция с применением авиации. Был задействован вертолёт для поиска и вывоза выживших туристов.

Много можно говорить, почему столько людей погибло на казалось бы не самом сложном туристическом маршруте. Из всего сказанного можно выделить несколько самых важных причин:

Во-первых, на маршрут не вышел опытный инструктор Агеев Алексей, а возглавили подгруппы студенты, которые не имели должного авторитета среди туристов.

Во-вторых, не оценили всю опасность надвигающейся непогоды и не приняли своевременно решение о возвращении.

В третьих, отсутствие необходимой экипировки у туристов, а у инструкторов не было радиостанций, что бы запросить помощь, к тому же сама тропа была не готова к эксплуатации в холодное время года.

А в-четвёртых, наверное, самая главная причина трагедии, это алкоголь, который употреблялся бесконтрольно. Люди вместо необходимой экипировки для маршрута взяли с собой бутылки с водкой, которые впоследствии нашли в рюкзаках погибших.

Показать больше

2 годы назад

Такой термоэлектрический генератор прекрасно помнят те, кто застал советские совхозы и колхозы.

Говорят, в войну немцы не могли понять, как партизаны могут подолгу вести радиопередачи из осажденного леса.

Говорят, в войну немцы не могли понять, как партизаны могут подолгу вести радиопередачи из осажденного леса.

2 годы назад

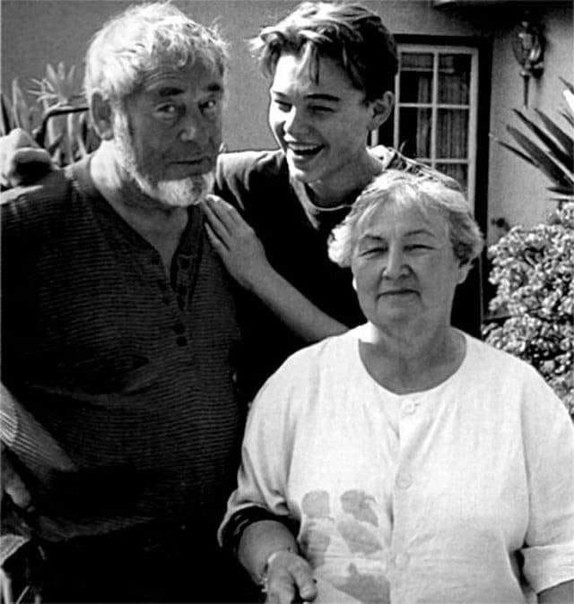

Леонардо Ди Каприо с бабушкой Еленой Степановной Смирновой и дедушкой Вильгельмом Инденбиркеном, 1994 год.

2 годы назад

Чукчи, о которых большая часть населения России имеет понятие лишь на уровне анекдотов, на самом деле еще в середине прошлого века были воинственным народом, едва не сыгравшим роковую роль в истории взаимоотношений СССР и США.

Сами себя чукчи называют «луораветланы», что в переводе значит – «настоящие люди». Прозвание «чукчи» этому народу дали их соседи – якуты и эвенки, и означает оно «богатые оленями». Так стали называть этот народ и русские казаки, впервые появившиеся на Чукотке в XVII веке.

Первые русские, оказавшиеся на Чукотке, описывали чукчей, как весьма воинственный народ. Например, капитан Павлуцкий, в XVIII веке занимавшийся освоением Чукотки, писал о них так: «Чукчи — народ сильный, рослый, смелый, плечистый, рассудительный, справедливый, воинственный, любящий свободу и не терпящий обмана, мстительный, а во время войны, будучи в опасном положении, себя убивают».

Мужественные и суровые северные воины, чукчи прекрасно владели боевыми приемами, умело обращаясь с копьем и луком. Они делали настолько прочные доспехи из кости и моржовой кожи, что даже огнестрельное оружие не всегда их пробивало. Мальчиков чукчи начинали воспитывать как воинов с 6 лет. Они должны были уметь быстро бегать, метко стрелять из лука, чутко спать и мгновенно просыпаться в случае опасности. Говорят, что юные воины умели даже уворачиваться от летящих стрел. Скорость реакции, зоркость, тонкий слух, выносливость – эти качества оттачивались и играми детей. До сих пор любимая забава чукотских мальчишек – футбол.

Впрочем, воинственностью отличались не только мужчины. У каждой женщины при себе всегда был нож, чтобы в случае опасности защитить себя и своих детей.

Характер чукчей отличается взрывным темпераментом. Сказки и легенды, а также наблюдения путешественников и этнографов рисуют нам образ чукчи, как человека, легко впадающего в исступление и ярость.

Для культуры этого народа характерно очень спокойное отношение к смерти. Воины не боялись умереть в бою, ведь она сулила им прекрасную жизнь в ином мире. Самоубийство не было редкостью. Воин мог покончить с сбой в случае поражения или бесчестья, старики просили убить их или делали это сами, чтобы не быть обузой близким.

В общем, неудивительно, что люди такого склада были весьма воинственны. Старинными соперниками и врагами чукчей были эскимосы, обитавшие на американском берегу Берингова пролива. По крайней мере с XVII века чукчи регулярно снаряжали боевые экспедиции на Аляску. Иногда десант состоял из сотен байдар, а количество нападающих насчитывало до 1000 человек. С эскимосами, жившими на азиатском берегу, чукчи жили вполне дружно.

По чукотскому преданию, войны с эскимосами начались с того, что однажды жители американской стороны нехорошо поступили с двумя чукчами, которые оказались в бурю на льдине и были прибиты к берегу ветром. Одного они убили, а второго взяли в рабство. Но пленник был шаманом, и в рабстве пробыл недолго, ему помогли сбежать моржи. Вернувшись к своим, шаман все рассказал сородичам, и было принято решение мстить.

Походы на Аляску на байдарах чукчи совершали регулярно, привозя с собой разную добычу. Благо, расстояние до американского берега невелико, всего 80 километров. Самым желанным трофеем были женщины. Жена-эскимоска была показателем статуса мужчины и демонстрацией его воинской доблести.

Эти многовековые брачные связи стали причиной того, что чукчи с эскимосами не только воевали, но и торговали, и в мирное время частенько по-родственному навещали друг друга.

С установлением Советской власти образ жизни чукчей мало изменился. Они по-прежнему пасли оленей и охотились на морского зверя, и по-прежнему общались с «тем берегом».

Вторая Мировая война принесла изменения в жизнь этого удаленного региона. Американцы создавали военные базы и вооружали боевые подразделения, сформированные из аборигенов для защиты от вторжения врага – японцев, а затем и СССР. Наша страна, в свою очередь, так же позаботилась об укреплении этого региона, стянув туда и войска, и боевую технику.

Но граница по-прежнему оставалась фактически открытой и коренное население свободно перемещалось через пролив в обоих направлениях.

В октябре 1947 года группа чукчей из СССР высадилась на Аляске, в районе города Уэйлс. Чукчи совершили то, что совершали на протяжении столетий: напали на эскимосов, устроили резню и грабеж. После чего скрылись на своих байдарах.

Строго говоря, фактически это можно было рассматривать, как агрессию СССР против США. Атмосфера была так накалена, в регионы стянуто столько войск, что достаточно было малейшего повода для развязывания боевых действий. И чукотский разбойничий рейд вполне мог стать таким поводом.

Однако, обе державы, к счастью, были не готовы к началу новой войны. И советское, и американское правительства позаботились о том, чтобы замять этот инцидент. Граница отныне была надежно заперта, посещение родных разрешалось строго по спискам, и ни о каких разбойничьих рейдах речи больше не шло.

Сами себя чукчи называют «луораветланы», что в переводе значит – «настоящие люди». Прозвание «чукчи» этому народу дали их соседи – якуты и эвенки, и означает оно «богатые оленями». Так стали называть этот народ и русские казаки, впервые появившиеся на Чукотке в XVII веке.

Первые русские, оказавшиеся на Чукотке, описывали чукчей, как весьма воинственный народ. Например, капитан Павлуцкий, в XVIII веке занимавшийся освоением Чукотки, писал о них так: «Чукчи — народ сильный, рослый, смелый, плечистый, рассудительный, справедливый, воинственный, любящий свободу и не терпящий обмана, мстительный, а во время войны, будучи в опасном положении, себя убивают».

Мужественные и суровые северные воины, чукчи прекрасно владели боевыми приемами, умело обращаясь с копьем и луком. Они делали настолько прочные доспехи из кости и моржовой кожи, что даже огнестрельное оружие не всегда их пробивало. Мальчиков чукчи начинали воспитывать как воинов с 6 лет. Они должны были уметь быстро бегать, метко стрелять из лука, чутко спать и мгновенно просыпаться в случае опасности. Говорят, что юные воины умели даже уворачиваться от летящих стрел. Скорость реакции, зоркость, тонкий слух, выносливость – эти качества оттачивались и играми детей. До сих пор любимая забава чукотских мальчишек – футбол.

Впрочем, воинственностью отличались не только мужчины. У каждой женщины при себе всегда был нож, чтобы в случае опасности защитить себя и своих детей.

Характер чукчей отличается взрывным темпераментом. Сказки и легенды, а также наблюдения путешественников и этнографов рисуют нам образ чукчи, как человека, легко впадающего в исступление и ярость.

Для культуры этого народа характерно очень спокойное отношение к смерти. Воины не боялись умереть в бою, ведь она сулила им прекрасную жизнь в ином мире. Самоубийство не было редкостью. Воин мог покончить с сбой в случае поражения или бесчестья, старики просили убить их или делали это сами, чтобы не быть обузой близким.

В общем, неудивительно, что люди такого склада были весьма воинственны. Старинными соперниками и врагами чукчей были эскимосы, обитавшие на американском берегу Берингова пролива. По крайней мере с XVII века чукчи регулярно снаряжали боевые экспедиции на Аляску. Иногда десант состоял из сотен байдар, а количество нападающих насчитывало до 1000 человек. С эскимосами, жившими на азиатском берегу, чукчи жили вполне дружно.

По чукотскому преданию, войны с эскимосами начались с того, что однажды жители американской стороны нехорошо поступили с двумя чукчами, которые оказались в бурю на льдине и были прибиты к берегу ветром. Одного они убили, а второго взяли в рабство. Но пленник был шаманом, и в рабстве пробыл недолго, ему помогли сбежать моржи. Вернувшись к своим, шаман все рассказал сородичам, и было принято решение мстить.

Походы на Аляску на байдарах чукчи совершали регулярно, привозя с собой разную добычу. Благо, расстояние до американского берега невелико, всего 80 километров. Самым желанным трофеем были женщины. Жена-эскимоска была показателем статуса мужчины и демонстрацией его воинской доблести.

Эти многовековые брачные связи стали причиной того, что чукчи с эскимосами не только воевали, но и торговали, и в мирное время частенько по-родственному навещали друг друга.

С установлением Советской власти образ жизни чукчей мало изменился. Они по-прежнему пасли оленей и охотились на морского зверя, и по-прежнему общались с «тем берегом».

Вторая Мировая война принесла изменения в жизнь этого удаленного региона. Американцы создавали военные базы и вооружали боевые подразделения, сформированные из аборигенов для защиты от вторжения врага – японцев, а затем и СССР. Наша страна, в свою очередь, так же позаботилась об укреплении этого региона, стянув туда и войска, и боевую технику.

Но граница по-прежнему оставалась фактически открытой и коренное население свободно перемещалось через пролив в обоих направлениях.

В октябре 1947 года группа чукчей из СССР высадилась на Аляске, в районе города Уэйлс. Чукчи совершили то, что совершали на протяжении столетий: напали на эскимосов, устроили резню и грабеж. После чего скрылись на своих байдарах.

Строго говоря, фактически это можно было рассматривать, как агрессию СССР против США. Атмосфера была так накалена, в регионы стянуто столько войск, что достаточно было малейшего повода для развязывания боевых действий. И чукотский разбойничий рейд вполне мог стать таким поводом.

Однако, обе державы, к счастью, были не готовы к началу новой войны. И советское, и американское правительства позаботились о том, чтобы замять этот инцидент. Граница отныне была надежно заперта, посещение родных разрешалось строго по спискам, и ни о каких разбойничьих рейдах речи больше не шло.

Показать больше

2 годы назад

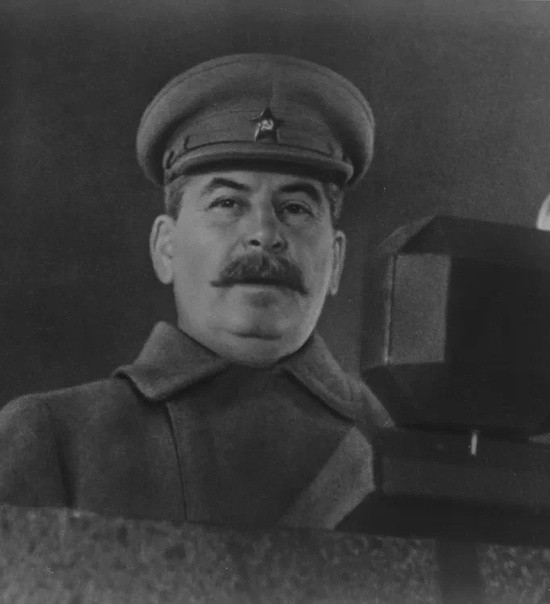

16 августа 1941 года появился знаменитый приказ № 270 Ставки Верховного Главного Командования «О случаях трусости и сдачи в плен и мерах по пресечению таких действий», разъясняющий, кто из военнослужащих Красной армии должен считаться дезертиром и предателем. Приказ был подписан Сталиным, Молотовым, Буденным, Ворошиловым, Тимошенко, Шапошниковым и Жуковым. В прессе он, как и последующие приказы такого рода, до смерти Сталина не публиковался, однако его следовало «прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах и штабах».

Заканчивался второй месяц Великой Отечественной войны, и страна находилась на краю гибели. Войска вермахта продвинулись на сотни километров вглубь советской территории, захватили Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, значительную часть Украины. После долгой паузы Сталин все же смог 3 июля найти в себе силы обратиться к народу по радио, это обращение всех удивило и даже растрогало: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!».

Тем не менее сразу вслед за этим обращением последовали жесткие меры , а также расстрелы некоторых генералов. Все это объяснялось требованиями военного времени.

Во вступлении к документу перечислены примеры героического сопротивления гитлеровскому наступлению и, наоборот, примеры трусости, сдачи в плен, а также потери оружия, что объявлено «дезертирством».

«Дезертирами» в этом приказе назначались генерал-лейтенант Владимир Качалов и генерал-майоры Павел Понеделин и Николай Кириллов, позже расстрелянные после освобождения союзниками из плена, все они реабилитированы после смерти Сталина.

Особенно незаслуженно пострадал герой гражданской войны Владимир Качалов и его семья. Еще при жизни Сталина, в 1952-1953 годы было проведено расследование и твердо установлено, что Качалов не «дезертировал», а героически погиб в танковом бою 4 августа 1941 года у деревни Старинки Стодолищинского района Смоленской области.

Нашлись свидетели его похорон в общую могилу, труп генерала эксгумировали, личность установили. Тем не менее его жена не только полностью отбыла свой первый срок, но и была повторно арестована 6 августа 1952 года за «антисоветскую агитацию», а теща еще в войну умерла в лагере.

Далее шли по пунктам требования расстреливать на месте дезертиров, пусть даже из числа высшего командования, и драться до последнего патрона в окружении. Семьи «злостных дезертиров» из числа командиров подлежали аресту, а семьи попавших в плен бойцов лишались пособия и помощи, и, по всей видимости, им тоже грозили репрессии.

«1. Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших свою Родину дезертиров. Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных дезертиров из начсостава.

2. Попавшим в окружение врага частям и подразделениям самоотверженно сражаться до последней возможности, беречь материальную часть, как зеницу ока, пробиваться к своим по тылам вражеских войск, нанося поражение фашистским собакам. Обязать каждого военнослужащего, независимо от его служебного положения, потребовать от вышестоящего начальника, если часть его находится в окружении, драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим, и если такой начальник или часть красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут сдаться в плен, — уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственного пособия и помощи.

3. Обязать командиров и комиссаров дивизий немедля смещать с постов командиров батальонов и полков, прячущихся в щелях во время боя и боящихся руководить ходом боя на поле сражения, снижать их по должности как самозванцев, переводить в рядовые, а при необходимости расстреливать их на месте, выдвигая на их место смелых и мужественных людей из младшего начсостава или из рядов отличившихся красноармейцев».

В качестве обобщения этого приказа Сталину часто приписывают фразу «У нас пленных нет, есть только предатели», и хотя ни в одном из официальных источников его времени эта фраза не фигурирует. Сталин не отдавал письменного приказа считать всех военнопленных предателями.

Почти пятая часть вернувшихся из плена советских воинов была осуждена за сотрудничество с немцами, миллионы прошли через фильтрационные лагеря.

До 1990-х в любой серьезной анкете непременно содержался пункт «проживал ли сам или твои близкие родственники на оккупированных территориях». И на этот вопрос положительно вынужден был отвечать даже Юрий Гагарин.

Заканчивался второй месяц Великой Отечественной войны, и страна находилась на краю гибели. Войска вермахта продвинулись на сотни километров вглубь советской территории, захватили Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, значительную часть Украины. После долгой паузы Сталин все же смог 3 июля найти в себе силы обратиться к народу по радио, это обращение всех удивило и даже растрогало: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!».

Тем не менее сразу вслед за этим обращением последовали жесткие меры , а также расстрелы некоторых генералов. Все это объяснялось требованиями военного времени.

Во вступлении к документу перечислены примеры героического сопротивления гитлеровскому наступлению и, наоборот, примеры трусости, сдачи в плен, а также потери оружия, что объявлено «дезертирством».

«Дезертирами» в этом приказе назначались генерал-лейтенант Владимир Качалов и генерал-майоры Павел Понеделин и Николай Кириллов, позже расстрелянные после освобождения союзниками из плена, все они реабилитированы после смерти Сталина.

Особенно незаслуженно пострадал герой гражданской войны Владимир Качалов и его семья. Еще при жизни Сталина, в 1952-1953 годы было проведено расследование и твердо установлено, что Качалов не «дезертировал», а героически погиб в танковом бою 4 августа 1941 года у деревни Старинки Стодолищинского района Смоленской области.

Нашлись свидетели его похорон в общую могилу, труп генерала эксгумировали, личность установили. Тем не менее его жена не только полностью отбыла свой первый срок, но и была повторно арестована 6 августа 1952 года за «антисоветскую агитацию», а теща еще в войну умерла в лагере.

Далее шли по пунктам требования расстреливать на месте дезертиров, пусть даже из числа высшего командования, и драться до последнего патрона в окружении. Семьи «злостных дезертиров» из числа командиров подлежали аресту, а семьи попавших в плен бойцов лишались пособия и помощи, и, по всей видимости, им тоже грозили репрессии.

«1. Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших свою Родину дезертиров. Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных дезертиров из начсостава.

2. Попавшим в окружение врага частям и подразделениям самоотверженно сражаться до последней возможности, беречь материальную часть, как зеницу ока, пробиваться к своим по тылам вражеских войск, нанося поражение фашистским собакам. Обязать каждого военнослужащего, независимо от его служебного положения, потребовать от вышестоящего начальника, если часть его находится в окружении, драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим, и если такой начальник или часть красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут сдаться в плен, — уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственного пособия и помощи.

3. Обязать командиров и комиссаров дивизий немедля смещать с постов командиров батальонов и полков, прячущихся в щелях во время боя и боящихся руководить ходом боя на поле сражения, снижать их по должности как самозванцев, переводить в рядовые, а при необходимости расстреливать их на месте, выдвигая на их место смелых и мужественных людей из младшего начсостава или из рядов отличившихся красноармейцев».

В качестве обобщения этого приказа Сталину часто приписывают фразу «У нас пленных нет, есть только предатели», и хотя ни в одном из официальных источников его времени эта фраза не фигурирует. Сталин не отдавал письменного приказа считать всех военнопленных предателями.

Почти пятая часть вернувшихся из плена советских воинов была осуждена за сотрудничество с немцами, миллионы прошли через фильтрационные лагеря.

До 1990-х в любой серьезной анкете непременно содержался пункт «проживал ли сам или твои близкие родственники на оккупированных территориях». И на этот вопрос положительно вынужден был отвечать даже Юрий Гагарин.

Показать больше

2 годы назад

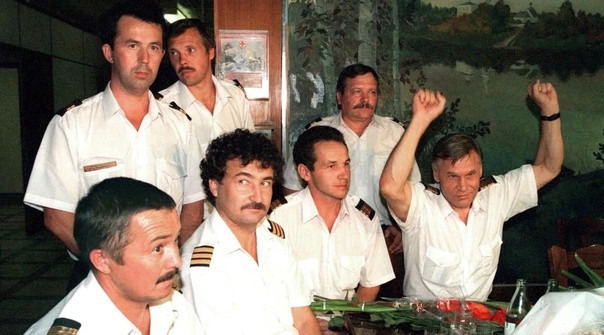

Середина 1990-х, вслед за рухнувшим Советским Союзом по швам трещит и Российская Федерация. В Чечне полыхает война, на остальных просторах страны процветает криминал на фоне полного обнищания населения.

Люди не столько живут, сколько выживают, полностью разуверившись в государстве как таковом. Но на родной земле все-таки проще. А каково было тем, кто в это время оказался в плену на чужбине?

Некогда могучая советская авиация в «лихие девяностые» выживала как могла. Разбившись на мелкие компании, авиаторы хватались за любую работу. Мощные советские транспортники Ил-76 пользовались спросом на международных линиях. Заказ в ту пору оценивался по щедрости оплаты, а не по опасности тех или иных перевозок.

В первых числах август 1995 года самолёт Ил-76ТД борт RA-76842, принадлежавший казанской компании «Аэростан», выполнял рейс по маршруту Тирана (Албания) — Кабул (Афганистан). В Тиране командир экипажа спросил: «Что везем?»

«Ящики, 1200 штук», — ответил менеджер.

Командир самолета Владимир Шарпатов был человеком опытным. По его собственному признанию, после развала Союза приходилось возить даже «самоходки», не говоря уже о военных грузах попроще. На этом фоне ящики с обычными патронами казались сущей мелочью. Тем более что поставки эти вполне официально осуществлялись в интересах кабульского правительства.

О том, что так называемый «Северный Альянс» воюет с движением «Талибан» (организация, запрещенная на территории РФ), экипаж Ил-76, конечно, знал. Более того, до рейсов с патронами в Кандагар к талибам они возили продукты питания, воду, народно-хозяйственные грузы, поэтому знали и диспетчеров в Кандагаре, и даже летчиков, состоявших на службе у «Талибана».

Первые два рейса с «ящиками» прошли нормально, а вот в начале августа в районе Кандагара от них потребовали посадки для досмотра. На хвост Ил-76 сел старенький МиГ-21, и талибы пригрозили в случае отказа сбить транспортник. Шарпатов был готов побороться, но под давлением экипажа решил садиться.

А дальше была проверка ящиков, в ходе которой нашли единственную коробку с мелкокалиберными снарядами, запрещенным к перевозке на гражданских самолетах грузом. Экипажу грозили шариатским судом и смертной казнью. До этого, правда, не дошло: командиры талибов понимали, что русский самолет с экипажем может быть использован как предмет торга.

Для Шарпатова, второго пилота Газинура Хайруллина, штурмана Александра Здора, бортинженера Асхата Аббязова, бортрадиста Юрия Вшивцева, инженеров Сергея Бутузова и Виктора Рязанова начались тяжелые дни плена.

Переговоры шли очень трудно. От прежнего влияния нашей страны в мире не осталось и следа. О том, чтобы надавить на талибов, речь даже не шла. Худо-бедно удавалось привозить к пленникам врачей, воду, продовольствие. Но состояние экипажа, прежде всего моральное, постепенно ухудшалось. Талибы давили, предлагали сменить веру, поступить к ним на службу. С родины никаких обнадеживающих новостей не приходило. Так проходил месяц за месяцем...

В самом начале Шарпатову удалось убедить талибов в том, что Ил-76 нуждается в техническом обслуживании, иначе он быстро превратится в груду металлолома. Талибы понимали, что речь о машине ценой в миллионы долларов, поэтому пошли навстречу. Правда, на аэродром к самолету одновременно вывозили не больше четырех членов экипажа.

Шарпатов помнил историю советского летчика Михаила Девятаева, на вражеском самолете совершившего дерзкий побег из вражеского плена. А здесь свой, родной «Ильюшин», проверенный труженик, почему не рискнуть?

Когда провалилась попытка президента Татарстана Шаймиева обменять летчиков на запчасти для вертолетов «Талибана», пленники стали всерьез продумывать план побега. Помогло и то, что сами талибы расслабились, решив, что «шурави» смирились со своей судьбой.

10 июля 1996 года на очередное техобслуживание экипаж отправился в полном составе. Талибы не обратили на это внимания. В тот день летчики сумели «для профилактики» погонять самолет по летному полю. Охрана зорко следила за их действиями, но Шарпатов и не собирался идти на риск в этот день. Для начала нужно было прикинуть шансы на взлет, на уход от преследования. В тот день командир Ил-76 окончательно понял: побег остается единственной возможностью для освобождения.

Во время маневров по летному полю у самолета лопнуло одно колесо. ЧП стало поводом вновь попросить охрану вывезти экипаж к Ил-76 в полном составе.

Произошло это только через месяц, 16 августа. Между этими двумя выездами исполнился год с момента пленения летчиков.

Шарпатов и его товарищи решили, что побег состоится именно в этот день. Была пятница, и талибы как ревностные мусульмане сосредоточились на молитве. Даже на аэродроме, когда работы затянулись, большая часть охраны отправилась совершать обряд. У самолета остались только три охранника, которые, спасаясь от жары, забрались внутрь салона.

Летчики запустили двигатели, радист Юрий Вшивцев предупредил диспетчера, что экипаж сделает контрольный круг по полосе. Ответа не последовало: как оказалось, диспетчер тоже ушел на молитву.

Хватились охранники только тогда, когда самолет начал выруливать на взлет. Наперерез понеслась машина с автоматчиками. Скорости не хватало, но опытнейший командир экипажа оторвал транспортник от земли буквально в последний момент. Но на борту еще оставались трое боевиков. Им стали объяснять, что это просто тренировочный круг вокруг аэродрома. Когда же те все-таки поняли, что их дурят, члены экипажа бросились на них с заранее приготовленными веревками. После ожесточенной рукопашной охранники сами превратились в пленных.

Чтобы сбить с толку талибов, Ил-76 шел на предельно малой высоте и не в сторону России, как можно было подумать, а в направлении Ирана. Трюк сработал: отправленный в погоню МиГ беглецов не нашел.

Через два часа самолет приземлился в Объединенных Арабских Эмиратах, в Шардже. И здесь Шарпатова едва не задержали вместе со связанными талибами: из-за отпущенной в плену бороды его поначалу приняли за боевика. К счастью, быстро разобрались.

За четверть века побег летчиков из Афганистана оброс множеством мифов и легенд. В частности, по одной из версий, коридор для побега обеспечил Виктор Бут. Также говорят, что часть талибов была подкуплена. Как бы то ни было, решающим в этой истории все равно было личное мужество летчиков, не павших духом после 378 дней в плену.

22 августа 2016 года был подписан указ о присвоении Владимиру Шарпатову и Газинуру Хайруллину звания Героя Российской Федерации. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

Люди не столько живут, сколько выживают, полностью разуверившись в государстве как таковом. Но на родной земле все-таки проще. А каково было тем, кто в это время оказался в плену на чужбине?

Некогда могучая советская авиация в «лихие девяностые» выживала как могла. Разбившись на мелкие компании, авиаторы хватались за любую работу. Мощные советские транспортники Ил-76 пользовались спросом на международных линиях. Заказ в ту пору оценивался по щедрости оплаты, а не по опасности тех или иных перевозок.

В первых числах август 1995 года самолёт Ил-76ТД борт RA-76842, принадлежавший казанской компании «Аэростан», выполнял рейс по маршруту Тирана (Албания) — Кабул (Афганистан). В Тиране командир экипажа спросил: «Что везем?»

«Ящики, 1200 штук», — ответил менеджер.

Командир самолета Владимир Шарпатов был человеком опытным. По его собственному признанию, после развала Союза приходилось возить даже «самоходки», не говоря уже о военных грузах попроще. На этом фоне ящики с обычными патронами казались сущей мелочью. Тем более что поставки эти вполне официально осуществлялись в интересах кабульского правительства.

О том, что так называемый «Северный Альянс» воюет с движением «Талибан» (организация, запрещенная на территории РФ), экипаж Ил-76, конечно, знал. Более того, до рейсов с патронами в Кандагар к талибам они возили продукты питания, воду, народно-хозяйственные грузы, поэтому знали и диспетчеров в Кандагаре, и даже летчиков, состоявших на службе у «Талибана».

Первые два рейса с «ящиками» прошли нормально, а вот в начале августа в районе Кандагара от них потребовали посадки для досмотра. На хвост Ил-76 сел старенький МиГ-21, и талибы пригрозили в случае отказа сбить транспортник. Шарпатов был готов побороться, но под давлением экипажа решил садиться.

А дальше была проверка ящиков, в ходе которой нашли единственную коробку с мелкокалиберными снарядами, запрещенным к перевозке на гражданских самолетах грузом. Экипажу грозили шариатским судом и смертной казнью. До этого, правда, не дошло: командиры талибов понимали, что русский самолет с экипажем может быть использован как предмет торга.

Для Шарпатова, второго пилота Газинура Хайруллина, штурмана Александра Здора, бортинженера Асхата Аббязова, бортрадиста Юрия Вшивцева, инженеров Сергея Бутузова и Виктора Рязанова начались тяжелые дни плена.

Переговоры шли очень трудно. От прежнего влияния нашей страны в мире не осталось и следа. О том, чтобы надавить на талибов, речь даже не шла. Худо-бедно удавалось привозить к пленникам врачей, воду, продовольствие. Но состояние экипажа, прежде всего моральное, постепенно ухудшалось. Талибы давили, предлагали сменить веру, поступить к ним на службу. С родины никаких обнадеживающих новостей не приходило. Так проходил месяц за месяцем...

В самом начале Шарпатову удалось убедить талибов в том, что Ил-76 нуждается в техническом обслуживании, иначе он быстро превратится в груду металлолома. Талибы понимали, что речь о машине ценой в миллионы долларов, поэтому пошли навстречу. Правда, на аэродром к самолету одновременно вывозили не больше четырех членов экипажа.

Шарпатов помнил историю советского летчика Михаила Девятаева, на вражеском самолете совершившего дерзкий побег из вражеского плена. А здесь свой, родной «Ильюшин», проверенный труженик, почему не рискнуть?

Когда провалилась попытка президента Татарстана Шаймиева обменять летчиков на запчасти для вертолетов «Талибана», пленники стали всерьез продумывать план побега. Помогло и то, что сами талибы расслабились, решив, что «шурави» смирились со своей судьбой.

10 июля 1996 года на очередное техобслуживание экипаж отправился в полном составе. Талибы не обратили на это внимания. В тот день летчики сумели «для профилактики» погонять самолет по летному полю. Охрана зорко следила за их действиями, но Шарпатов и не собирался идти на риск в этот день. Для начала нужно было прикинуть шансы на взлет, на уход от преследования. В тот день командир Ил-76 окончательно понял: побег остается единственной возможностью для освобождения.

Во время маневров по летному полю у самолета лопнуло одно колесо. ЧП стало поводом вновь попросить охрану вывезти экипаж к Ил-76 в полном составе.

Произошло это только через месяц, 16 августа. Между этими двумя выездами исполнился год с момента пленения летчиков.

Шарпатов и его товарищи решили, что побег состоится именно в этот день. Была пятница, и талибы как ревностные мусульмане сосредоточились на молитве. Даже на аэродроме, когда работы затянулись, большая часть охраны отправилась совершать обряд. У самолета остались только три охранника, которые, спасаясь от жары, забрались внутрь салона.

Летчики запустили двигатели, радист Юрий Вшивцев предупредил диспетчера, что экипаж сделает контрольный круг по полосе. Ответа не последовало: как оказалось, диспетчер тоже ушел на молитву.

Хватились охранники только тогда, когда самолет начал выруливать на взлет. Наперерез понеслась машина с автоматчиками. Скорости не хватало, но опытнейший командир экипажа оторвал транспортник от земли буквально в последний момент. Но на борту еще оставались трое боевиков. Им стали объяснять, что это просто тренировочный круг вокруг аэродрома. Когда же те все-таки поняли, что их дурят, члены экипажа бросились на них с заранее приготовленными веревками. После ожесточенной рукопашной охранники сами превратились в пленных.

Чтобы сбить с толку талибов, Ил-76 шел на предельно малой высоте и не в сторону России, как можно было подумать, а в направлении Ирана. Трюк сработал: отправленный в погоню МиГ беглецов не нашел.

Через два часа самолет приземлился в Объединенных Арабских Эмиратах, в Шардже. И здесь Шарпатова едва не задержали вместе со связанными талибами: из-за отпущенной в плену бороды его поначалу приняли за боевика. К счастью, быстро разобрались.

За четверть века побег летчиков из Афганистана оброс множеством мифов и легенд. В частности, по одной из версий, коридор для побега обеспечил Виктор Бут. Также говорят, что часть талибов была подкуплена. Как бы то ни было, решающим в этой истории все равно было личное мужество летчиков, не павших духом после 378 дней в плену.

22 августа 2016 года был подписан указ о присвоении Владимиру Шарпатову и Газинуру Хайруллину звания Героя Российской Федерации. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

Показать больше

2 годы назад

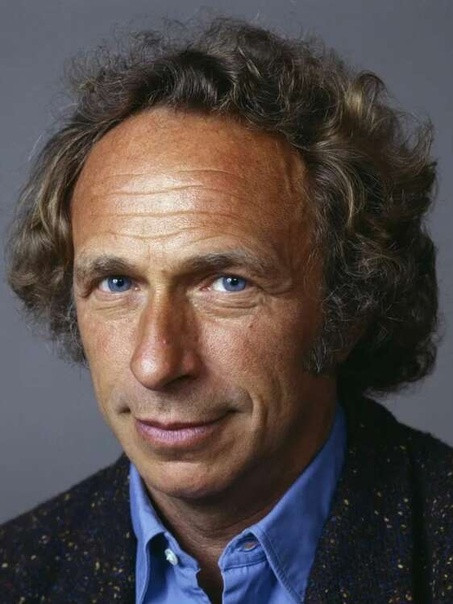

Одним из самых любимых киногероев позднего советского времени был обаятельный растяпа Пьера Ришара, герой "Высокого блондина в черном ботинке" и "Возвращения высокого блондина", снятых Ивом Робером.

Он стал такой же приметой эпохи, как обходившиеся в месячную зарплату джинсы, шутки о Брежневе и семейные телепросмотры военных парадов. Эпоха давно умерла, а Ришар по-прежнему с нами.

16 августа Пьеру Ришару исполнится 89 лет.

На самом деле Пьера Ришара зовут по-другому. Это лишь часть имени, полностью же оно звучит так: Пьер Ришар Морис Шарль Леопольд Дефе. Его дедушка Дефе владел текстильной фабрикой и большим замком с прилегающим к нему парком - он происходил из старой, слившейся с аристократией буржуазии и окончил Политехническую школу, французский аналог Гарварда. Второй дедушка, Аргимиро, был итальянским иммигрантом, в молодости таскавшим на своей спине рельсы: строительный бизнес он начал на копившиеся годами медяки. Итальянец Аргимиро разбогател и купил небольшой замок, но при этом остался простолюдином.

Пьер Ришар рос между двумя мирами: в одном шофер возил его в школу на "Роллс-Ройсе" и снимал каскетку, распахивая дверь машины, во втором вся семья ела из одного блюда политые растопленным колбасным жиром спагетти. Отец Ришара, молодой человек из семейства Дефе, бросил его мать (позже он пустил по ветру все семейное состояние), так что детство будущего мсье Перрена безоблачным не было.

Особенно туго приходилось ему в закрытых пансионатах: там мальчика безжалостно лупили, и, чтобы отделаться от обидчиков, он научился их смешить. Учиться он не любил и не собирался этим заниматься: чтобы дедушка Дефе от него отстал, мальчик талантливо изображал дурачка. Так рождалась маска, которая позже принесла ему славу. Большим ударом для мальчика стал визит посетивших деда учителей из его католического пансиона, аббатов, видавших и не таких хитрецов. К своему величайшему изумлению, дедушка Дефе узнал, что у его внука острый ум. Учиться ему все-таки пришлось, бакалавром он стал, но надежды аристократических родственников Пьер Ришар все равно растоптал.

К славе он шел медленно, поднимаясь к ней с самого дна профессии - из кабаре, театров-кафе, со сцен мюзик-холлов. Вместо того чтобы поступить в университет, Ришар пошел на драматические курсы, после них начал работать в театре Жана Вилара - Национальный Народный театр был чрезвычайно серьезным учреждением культуры, настоящим храмом Мельпомены, но там у него не задалось.

У Вилара он не получал больших ролей, а ему хотелось быть первым актером в серьезном классическом репертуаре. В дальнейшем нереализованное юношеское желание изменило его судьбу, но пока что все вело Пьера Ришара в другую сторону - где его ждали деньги и слава. Пластичный и сильный, великолепный танцор (ему прочили балетную карьеру), Ришар во многом походил на своего Перрена - он был таким же растяпой и временами оказывался также нелеп. Получив роль солдата в "Макбете", он прекрасно умер - согнулся и упал в конвульсиях так, что ему поаплодировали. А затем уснул на сцене и проспал смену декораций - в следующей сцене убитый солдат оказался в спальне леди Макбет, зрители обнаружили его из-за сильного храпа. Самым ужасным оказалось то, что Ришара никак не удавалось растолкать.

Позже, в пору успеха, поднявшись на свой этаж в отеле, Ришар увидел человека в одних трусах. Решив, что на этаже есть бассейн, он вышел из номера в плавках и с полотенцем через плечо - тут-то его и схватили. Охрана разыскивала разгуливавшего по этажам эксгибициониста, Ришара приняли за его сообщника.

При этом Ришар оставался цепким и хватким деловым человеком, видимо, складывались гены обоих дедушек. Тайминг и расход пленки он контролировал лучше помрежей, позже он основал собственную кинокомпанию. И при этом мог пролить томатный соус на костюм сидевшего рядом с ним на банкете, не ждавшего такого подвоха Жерара Депардье - с этого и началась их многолетняя дружба.

С Перреном Пьера Ришара роднило еще одно важное свойство. Этому недотепе феноменально везло с женщинами. Ришар говорил журналистам, что постельная гимнастика лучший способ сохранить бодрость и физическую силу. Женился он в 1970 году на балерине Гранд-опера Даниэль Миназзоли, тогда ему было 36. Она родила ему двоих сыновей, и через 12 лет они мирно разошлись. После этого Ришар жил с актрисой Мюриэль Дюбрюль, потом с марокканкой Айшей, которая была моложе него на 34 года. Вторая жена, бразильянка Сеула Ласерда, моложе Ришара на 30 лет. До знакомства с ним европейского кино она не смотрела и понятия не имела, кто за ней ухаживает. Но это ничему не помешало.

Как прекрасна судьба состоявшегося человека, который может не думать о том, что ему надо казаться успешным! Ришар жил, как хотел, - не в квартире, а на пришвартованной к набережной Сены барже. После того как у него украли "Порше" (видимо, тут вновь сказались гены его Перрена), ездил на стареньком "Ситроене". Гонял по проселочным дорогам на дребезжащем от древности мотоцикле. Носил купленную в незапамятные времена одежду.

Ришар был нонконформистом и не хотел идти проторенными дорогами, повторять путь де Фюнеса, игравшего одни и те же роли до тех пор, пока он намертво не слился со своей маской. Он искал новое - порой за этим следовала удача, иногда все было по-другому. Фильмы Франсиса Вебера "Игрушка", "Невезучие", "Папаши", "Беглецы" принесли ему новый успех (но кассовым он был далеко не всегда). Потом Вебер уехал в Голливуд, и Ришар остался без своего режиссера. Он по-прежнему много снимался, иногда по несколько раз в год, искал новое, разочаровывая полюбивших Перрена зрителей, и от него медленно, но верно ускользал статус "звезды" первой величины. Что ж, не беда - Пьер Ришар вернулся на театральную сцену и много играл. В 1996-м он снялся в Грузии в фильме Наны Джорджадзе "Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара". Ришар получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале в Карловых Варах, но прежний успех это не вернуло.

Он стал такой же приметой эпохи, как обходившиеся в месячную зарплату джинсы, шутки о Брежневе и семейные телепросмотры военных парадов. Эпоха давно умерла, а Ришар по-прежнему с нами.

16 августа Пьеру Ришару исполнится 89 лет.

На самом деле Пьера Ришара зовут по-другому. Это лишь часть имени, полностью же оно звучит так: Пьер Ришар Морис Шарль Леопольд Дефе. Его дедушка Дефе владел текстильной фабрикой и большим замком с прилегающим к нему парком - он происходил из старой, слившейся с аристократией буржуазии и окончил Политехническую школу, французский аналог Гарварда. Второй дедушка, Аргимиро, был итальянским иммигрантом, в молодости таскавшим на своей спине рельсы: строительный бизнес он начал на копившиеся годами медяки. Итальянец Аргимиро разбогател и купил небольшой замок, но при этом остался простолюдином.

Пьер Ришар рос между двумя мирами: в одном шофер возил его в школу на "Роллс-Ройсе" и снимал каскетку, распахивая дверь машины, во втором вся семья ела из одного блюда политые растопленным колбасным жиром спагетти. Отец Ришара, молодой человек из семейства Дефе, бросил его мать (позже он пустил по ветру все семейное состояние), так что детство будущего мсье Перрена безоблачным не было.

Особенно туго приходилось ему в закрытых пансионатах: там мальчика безжалостно лупили, и, чтобы отделаться от обидчиков, он научился их смешить. Учиться он не любил и не собирался этим заниматься: чтобы дедушка Дефе от него отстал, мальчик талантливо изображал дурачка. Так рождалась маска, которая позже принесла ему славу. Большим ударом для мальчика стал визит посетивших деда учителей из его католического пансиона, аббатов, видавших и не таких хитрецов. К своему величайшему изумлению, дедушка Дефе узнал, что у его внука острый ум. Учиться ему все-таки пришлось, бакалавром он стал, но надежды аристократических родственников Пьер Ришар все равно растоптал.

К славе он шел медленно, поднимаясь к ней с самого дна профессии - из кабаре, театров-кафе, со сцен мюзик-холлов. Вместо того чтобы поступить в университет, Ришар пошел на драматические курсы, после них начал работать в театре Жана Вилара - Национальный Народный театр был чрезвычайно серьезным учреждением культуры, настоящим храмом Мельпомены, но там у него не задалось.

У Вилара он не получал больших ролей, а ему хотелось быть первым актером в серьезном классическом репертуаре. В дальнейшем нереализованное юношеское желание изменило его судьбу, но пока что все вело Пьера Ришара в другую сторону - где его ждали деньги и слава. Пластичный и сильный, великолепный танцор (ему прочили балетную карьеру), Ришар во многом походил на своего Перрена - он был таким же растяпой и временами оказывался также нелеп. Получив роль солдата в "Макбете", он прекрасно умер - согнулся и упал в конвульсиях так, что ему поаплодировали. А затем уснул на сцене и проспал смену декораций - в следующей сцене убитый солдат оказался в спальне леди Макбет, зрители обнаружили его из-за сильного храпа. Самым ужасным оказалось то, что Ришара никак не удавалось растолкать.

Позже, в пору успеха, поднявшись на свой этаж в отеле, Ришар увидел человека в одних трусах. Решив, что на этаже есть бассейн, он вышел из номера в плавках и с полотенцем через плечо - тут-то его и схватили. Охрана разыскивала разгуливавшего по этажам эксгибициониста, Ришара приняли за его сообщника.

При этом Ришар оставался цепким и хватким деловым человеком, видимо, складывались гены обоих дедушек. Тайминг и расход пленки он контролировал лучше помрежей, позже он основал собственную кинокомпанию. И при этом мог пролить томатный соус на костюм сидевшего рядом с ним на банкете, не ждавшего такого подвоха Жерара Депардье - с этого и началась их многолетняя дружба.

С Перреном Пьера Ришара роднило еще одно важное свойство. Этому недотепе феноменально везло с женщинами. Ришар говорил журналистам, что постельная гимнастика лучший способ сохранить бодрость и физическую силу. Женился он в 1970 году на балерине Гранд-опера Даниэль Миназзоли, тогда ему было 36. Она родила ему двоих сыновей, и через 12 лет они мирно разошлись. После этого Ришар жил с актрисой Мюриэль Дюбрюль, потом с марокканкой Айшей, которая была моложе него на 34 года. Вторая жена, бразильянка Сеула Ласерда, моложе Ришара на 30 лет. До знакомства с ним европейского кино она не смотрела и понятия не имела, кто за ней ухаживает. Но это ничему не помешало.

Как прекрасна судьба состоявшегося человека, который может не думать о том, что ему надо казаться успешным! Ришар жил, как хотел, - не в квартире, а на пришвартованной к набережной Сены барже. После того как у него украли "Порше" (видимо, тут вновь сказались гены его Перрена), ездил на стареньком "Ситроене". Гонял по проселочным дорогам на дребезжащем от древности мотоцикле. Носил купленную в незапамятные времена одежду.

Ришар был нонконформистом и не хотел идти проторенными дорогами, повторять путь де Фюнеса, игравшего одни и те же роли до тех пор, пока он намертво не слился со своей маской. Он искал новое - порой за этим следовала удача, иногда все было по-другому. Фильмы Франсиса Вебера "Игрушка", "Невезучие", "Папаши", "Беглецы" принесли ему новый успех (но кассовым он был далеко не всегда). Потом Вебер уехал в Голливуд, и Ришар остался без своего режиссера. Он по-прежнему много снимался, иногда по несколько раз в год, искал новое, разочаровывая полюбивших Перрена зрителей, и от него медленно, но верно ускользал статус "звезды" первой величины. Что ж, не беда - Пьер Ришар вернулся на театральную сцену и много играл. В 1996-м он снялся в Грузии в фильме Наны Джорджадзе "Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара". Ришар получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале в Карловых Варах, но прежний успех это не вернуло.

Показать больше

2 годы назад

16 августа 1990 года указом президента СССР Михаила Горбачёва Александру Солженицыну было возвращено гражданство, в сентябре "Комсомольская правда" опубликовала программную статью писателя "Как нам обустроить Россию".

В 1994 году Солженицын вместе с женой вернулся в СССР .

Он был удостоен Государственной премии РСФСР в 1990 году за "Архипелаг ГУЛАГ", награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного в 1998 году, однако от наград отказался.

В 1994 году Солженицын вместе с женой вернулся в СССР .

Он был удостоен Государственной премии РСФСР в 1990 году за "Архипелаг ГУЛАГ", награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного в 1998 году, однако от наград отказался.

Показать больше

2 годы назад

Обнови свой гардероб модельками из новой коллекции!

Полный ассортимент здесь: vk.com/market-107740900

Полный ассортимент здесь: vk.com/market-107740900

При финансовой поддержке

Memes Admin

4 мс. назад