Деревни-призраки недалеко от Петербурга

Сидозеро

Заброшенная деревня расположилась в живописном месте на берегу озера. В Сидозере сохранилась деревянная церковь Святого Елисея Угодника 1899 года. Церковь не вошла ни в какие высокие списки (и путеводители), а сейчас полностью заброшена, пришла в аварийное состояние.

Где: Ленинградская область, Подпорожский район

«Русская Америка»

В 30-е годы прошлого века в окрестностях Назии Кировского района Ленинградской области поселились американские специалисты, чтобы добывать торф. Деревню стали называть «Русская Америка». Однако развитию прибыльной добычи торфа помешала Великая Отечественная война. Сегодня обитаемой остается исключительно деревня Назия, население которой едва ли превышает пару сотен человек. Поселения же «Русской Америки» практически заброшены.

Где: Ленинградская область, Кировский район, окрестности деревни Назия

Фабричный городок Красного Села

Поселение для сотрудников писчебумажной фабрики на берегах реки Дудергофки. В 1904-1905 годах по проекту инженера-архитектора П. М. Горбунова построили первые дома, затем появилось Училище Товарищества, под крышей которого на втором этаже располагалась домовая церковь Константина Ярославского и Варвары. В 90-00-х годах часть этих домов покинули жильцы, а заповедник деревянного зодчества начали разрушать и разворовывать.

Где: Красное Село

Пегрема

Десяток типичных образчиков деревянного зодчества Заонежья, часовня Хутынского монастыря — это все, чем сейчас наполнена старинная деревня на западном берегу Уницкой губы Онежского озера. Хотя люди селились в окрестностях Пегремы еще с древних времен, вот уже более трех десятков лет она практически заброшена. Постоянные жители оставили свои дома в 1970-х.

Где: Карелия, Медвежьегорский район

Деревня «Печи»

Неподалеку от деревни Глумицы находится настоящий призрак ужасов Второй мировой войны. От деревни остались только печи, потому жители окрестностей так и называют эту деревню-призрак — Печи. Есть мнение, что деревню фашисты сожгли дотла за связь местных с партизанами. После войны строиться на этой земле запретили, рядом воздвигли мемориал, а печи подштукатурили и выкрасили белой краской.

Где: Ленинградская область, Волосовский район, деревня Большое Заречье

Сидозеро

Заброшенная деревня расположилась в живописном месте на берегу озера. В Сидозере сохранилась деревянная церковь Святого Елисея Угодника 1899 года. Церковь не вошла ни в какие высокие списки (и путеводители), а сейчас полностью заброшена, пришла в аварийное состояние.

Где: Ленинградская область, Подпорожский район

«Русская Америка»

В 30-е годы прошлого века в окрестностях Назии Кировского района Ленинградской области поселились американские специалисты, чтобы добывать торф. Деревню стали называть «Русская Америка». Однако развитию прибыльной добычи торфа помешала Великая Отечественная война. Сегодня обитаемой остается исключительно деревня Назия, население которой едва ли превышает пару сотен человек. Поселения же «Русской Америки» практически заброшены.

Где: Ленинградская область, Кировский район, окрестности деревни Назия

Фабричный городок Красного Села

Поселение для сотрудников писчебумажной фабрики на берегах реки Дудергофки. В 1904-1905 годах по проекту инженера-архитектора П. М. Горбунова построили первые дома, затем появилось Училище Товарищества, под крышей которого на втором этаже располагалась домовая церковь Константина Ярославского и Варвары. В 90-00-х годах часть этих домов покинули жильцы, а заповедник деревянного зодчества начали разрушать и разворовывать.

Где: Красное Село

Пегрема

Десяток типичных образчиков деревянного зодчества Заонежья, часовня Хутынского монастыря — это все, чем сейчас наполнена старинная деревня на западном берегу Уницкой губы Онежского озера. Хотя люди селились в окрестностях Пегремы еще с древних времен, вот уже более трех десятков лет она практически заброшена. Постоянные жители оставили свои дома в 1970-х.

Где: Карелия, Медвежьегорский район

Деревня «Печи»

Неподалеку от деревни Глумицы находится настоящий призрак ужасов Второй мировой войны. От деревни остались только печи, потому жители окрестностей так и называют эту деревню-призрак — Печи. Есть мнение, что деревню фашисты сожгли дотла за связь местных с партизанами. После войны строиться на этой земле запретили, рядом воздвигли мемориал, а печи подштукатурили и выкрасили белой краской.

Где: Ленинградская область, Волосовский район, деревня Большое Заречье

Показать больше

2 годы назад

2 годы назад

2 годы назад

Если я сама тебе напишу ты обещаешь со мной пойти на встречу, пройти прогуляться или просто выпить кофе а там уже как получиться?

2 годы назад

2 годы назад

2 годы назад

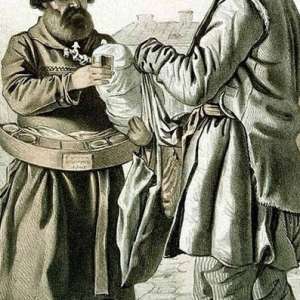

Профессии старого Петербурга

Трубочисты, люди-будильники, кучера, сейчас все эти профессии уже канули в лету и совсем не востребованы и почти забыты. Сегодня наиболее популярные профессии лежат в плоскости супертехнологий, а как было 100-300 лет назад?

Хлебники и булочники

Русский стол без хлеба немыслим. Беднейшие слои населения самостоятельно выпекали «главу стола». В эпоху Павла I появились «хлебные дома» – торговые заведения, которые обслуживали купечество, знать, военные чины и ремесленников. В рядах первых пекарей присутствовали иностранцы.

Производство было преимущественно кустарным, использовался ручной труд и примитивное оборудование (корыто, лопата для подсадки, жаровая печь). Булочные мастера имели свой имидж и постоянно конкурировали между собой.

Трубочисты

Профессия старинная и легендарная, но повседневная и обыденная. Чумазый, неунывающий человек стал прототипом не одного героя художественных произведений. Должность «печного чистильщика» утвердили в Петербурге 24 апреля 1721 года.

Пока не появилось центральное отопление, трубочисты так и бегали от дома к дому. Одевались они в брезентовые костюмы, на плече размещалась лесенка и метелочка с шарами, на широком ременном поясе висела специальная ложка для выгребания сажи. По большим праздникам они поздравляли хозяев квартир и домов, получая «праздничные».

Фонарщики

До эры электричества большинство городских улиц освещалось газом. Обслуживание требовало штата фонарщиков. С наступлением темноты эти работники, вооружившись лестницей, зажигали фонари тлеющим фитилем и двигались дальше. На каждый участок отводилось определенное время, поэтому быстрота движений была максимальной. Утром приборы тушились автоматически. Позже инвентарь усовершенствовали: в качестве замены лестнице стали использовать шест. Нововведение облегчало задачу.

Шарманщики

Представить старый Петербург без музыкального ящика невозможно. Плохо одетые пожилые люди в широкополых шляпах ходили по дворам и заводили свои заунывные мелодии. Репертуар был столь драматичным, что нагонял тоску и вызывал жалость.

Грусть шарманки имела своих поклонников. Основной круг слушателей составляли женщины: прислуга, кухарки, модистки, портнихи и др. Они угадывали в звучании свою трагическую судьбу. Шарманщики пользовались простодушием своих «фанатов» и предлагали «билетики счастья». Предсказания были напечатаны на цветных бумажках и вселяли туманные надежды на более удачное будущее.

Рядом с музыкантом иногда ходил мальчишка, который показывал акробатические этюды. Грязный, лохматый ребенок вызывал еще больше сострадания и монеты рекой текли в маленькую кепку. Второстепенную роль могла играть и обезьянка, такая же замученная и жалкая.

Безусловно, на улицах можно было встретить извозчиков, гребцов на яликах, торговцев разных мастей, девушек легкого поведения, цыган, жандармов, старьевщиков и других колоритных персонажей. В разное время разные люди создавали яркий облик города особых традиций и нравов…

Трубочисты, люди-будильники, кучера, сейчас все эти профессии уже канули в лету и совсем не востребованы и почти забыты. Сегодня наиболее популярные профессии лежат в плоскости супертехнологий, а как было 100-300 лет назад?

Хлебники и булочники

Русский стол без хлеба немыслим. Беднейшие слои населения самостоятельно выпекали «главу стола». В эпоху Павла I появились «хлебные дома» – торговые заведения, которые обслуживали купечество, знать, военные чины и ремесленников. В рядах первых пекарей присутствовали иностранцы.

Производство было преимущественно кустарным, использовался ручной труд и примитивное оборудование (корыто, лопата для подсадки, жаровая печь). Булочные мастера имели свой имидж и постоянно конкурировали между собой.

Трубочисты

Профессия старинная и легендарная, но повседневная и обыденная. Чумазый, неунывающий человек стал прототипом не одного героя художественных произведений. Должность «печного чистильщика» утвердили в Петербурге 24 апреля 1721 года.

Пока не появилось центральное отопление, трубочисты так и бегали от дома к дому. Одевались они в брезентовые костюмы, на плече размещалась лесенка и метелочка с шарами, на широком ременном поясе висела специальная ложка для выгребания сажи. По большим праздникам они поздравляли хозяев квартир и домов, получая «праздничные».

Фонарщики

До эры электричества большинство городских улиц освещалось газом. Обслуживание требовало штата фонарщиков. С наступлением темноты эти работники, вооружившись лестницей, зажигали фонари тлеющим фитилем и двигались дальше. На каждый участок отводилось определенное время, поэтому быстрота движений была максимальной. Утром приборы тушились автоматически. Позже инвентарь усовершенствовали: в качестве замены лестнице стали использовать шест. Нововведение облегчало задачу.

Шарманщики

Представить старый Петербург без музыкального ящика невозможно. Плохо одетые пожилые люди в широкополых шляпах ходили по дворам и заводили свои заунывные мелодии. Репертуар был столь драматичным, что нагонял тоску и вызывал жалость.

Грусть шарманки имела своих поклонников. Основной круг слушателей составляли женщины: прислуга, кухарки, модистки, портнихи и др. Они угадывали в звучании свою трагическую судьбу. Шарманщики пользовались простодушием своих «фанатов» и предлагали «билетики счастья». Предсказания были напечатаны на цветных бумажках и вселяли туманные надежды на более удачное будущее.

Рядом с музыкантом иногда ходил мальчишка, который показывал акробатические этюды. Грязный, лохматый ребенок вызывал еще больше сострадания и монеты рекой текли в маленькую кепку. Второстепенную роль могла играть и обезьянка, такая же замученная и жалкая.

Безусловно, на улицах можно было встретить извозчиков, гребцов на яликах, торговцев разных мастей, девушек легкого поведения, цыган, жандармов, старьевщиков и других колоритных персонажей. В разное время разные люди создавали яркий облик города особых традиций и нравов…

Показать больше

При финансовой поддержке

Memes Admin

4 мс. назад