❗ПОЛУЧИВ РАНЕНИЕ, ПРОДОЛЖАЛ ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЕ КОМАНДОВАНИЯ

Техник узла связи мичман Олег Кудинов занимался обеспечением бесперебойной связи в интересах командования Черноморского флота. Во время наступления ВСУ он получил ранение, однако не прекратил выполнение своих задач под огнем противника.

Личное мужество, отвага и самоотверженность мичмана Кудинова позволили обеспечить устойчивую связь и оперативно координировать взаимодействие подразделений.

Техник узла связи мичман Олег Кудинов занимался обеспечением бесперебойной связи в интересах командования Черноморского флота. Во время наступления ВСУ он получил ранение, однако не прекратил выполнение своих задач под огнем противника.

Личное мужество, отвага и самоотверженность мичмана Кудинова позволили обеспечить устойчивую связь и оперативно координировать взаимодействие подразделений.

Показать больше

2 годы назад

2 годы назад

2 годы назад

Если я сама тебе напишу ты обещаешь со мной пойти на встречу, пройти прогуляться или просто выпить кофе а там уже как получиться?

2 годы назад

2 годы назад

2 годы назад

13 ноября 1883 года родился выдающийся советский металлург, Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской премии и двух Сталинских премий первой степени ИВАН ПАВЛОВИЧ БАРДИН.

Начальное и среднее образование получил в ремесленном и земледельческом училищах. После окончания земледельческого училища в 1902 году по настоянию родных (тёти Александры Михайловны Бородачёвой и её мужа Бориса Медведева), мечтавших, чтобы он стал агрономом, поступил в Ново-Александрийский институт сельского хозяйства и лесоводства, но был исключён за участие в революционном студенческом движении 1905 года.

В 1906 году поступил в Киевский политехнический институт, сначала на агрономическое, а затем на химическое отделение, которое и окончил в 1910 году, специализировавшись по металлургии чугуна и стали под руководством профессора Василия Ижевского, привившего ему глубокий интерес к чёрной металлургии.

Работал на заводах в США (1910—1911) простым рабочим по 12—14 часов и до тонкостей узнал производство.

В 1912 году встретился с замечательным русским доменщиком Михаилом Курако на Юзовском заводе. Эта встреча окончательно определила жизненный путь Ивана Павловича. Бардин работал на следующих металлургических заводах: Юзовском (1911—1915), Енакиевском (1915—1923) начальником цеха затем главным инженером, «Югосталь» (1923—1924), Макеевском (1924—1925), имени Ф. Э. Дзержинского в Каменском (1925—1929).

Представитель Сибирского филиала Государственного института проектирования металлургических заводов (Гипромез), Тельбесбюро, встретился с Бардиным пригласил работать его на строительстве нового завода за любую зарплату, на что Иван Бардин согласился. Одной из причин согласия Ивана Павловича была возможность воплотить заветную мечту энтузиаста доменной дела М. К. Курако — построить на базе коксующегося каменного угля высокого качества металлургический завод с большими доменными печами, неизвестными в то время в Европе.

Завод, который раннее планировали строить на базе Тельбеского месторождения, в конце концов было решено перенести на промышленную площадку в районе Кузнецка. Соответственно, Тельбесстрой был переименован в Кузнецкстрой.

В 1929—1937 годах являлся главным инженером Кузнецкстроя, Бардин является одним из руководителей строительства КМК имени И. В. Сталина. Огромное по масштабам строительство было осуществлено в рекордно короткие сроки — за три года. Бардин добился значительно расширения промплощадки предприятия-гиганта и увеличения выпуска продукции с 400 тысяч тонн в год до почти 1,5 миллионов. Бардин является также основателем выставки, а позднее музея истории комбината.

В 1932 году за технические разработки и внедрение новых принципов в строительных технологиях удостоен звания академика без учёта опубликованных научных трудов.

С 1937 года находился на руководящих постах в чёрной металлургии (главный инженер главка, председатель Технического совета наркомата, заместитель НКЧМ СССР и др.), активно участвуя в разработке важнейших вопросов технической политики.

С 1939 по 1960 годы — директор ИМетАН.

В АН СССР являлся заместителем председателя Совета по координации научной деятельности АН союзных республик и филиалов АН СССР.

В 1940—1946 годах был во главе коллектива учёных, разрабатывавших проект строительства ЧМЗ.

С 1942 по 1960 годы — вице-президент АН СССР.

В годы Великой Отечественной войны руководил работами академии, возглавлял Уральский филиал Академии наук СССР, был основателем нескольких свердловских НИИ, направленными на мобилизацию ресурсов восточных районов СССР для нужд обороны.

В 1943—1958 годах преподавал в МИС имени И. В. Сталина, до 1960 года руководил кафедрой экономики и организации металлургического производства.

С 1944 по 1960 годы — директор ЦНИИчермет, носящего с 1960 года его имя.

С 1955 года — председатель советского комитета по проведению Международного геофизического года.

Был членом главной редакции 2-го издания Большой советской энциклопедии.

Депутат Совета Союза ВС СССР 1—5-го созывов (от Новосибирской области, Татарской АССР, Кемеровской области; 1937—1960).

7 января 1960 года на заседании в Госплане СССР у Бардина после доклада внезапно остановилось сердце. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Усыновил 11 детей своих репрессированных коллег.

Начальное и среднее образование получил в ремесленном и земледельческом училищах. После окончания земледельческого училища в 1902 году по настоянию родных (тёти Александры Михайловны Бородачёвой и её мужа Бориса Медведева), мечтавших, чтобы он стал агрономом, поступил в Ново-Александрийский институт сельского хозяйства и лесоводства, но был исключён за участие в революционном студенческом движении 1905 года.

В 1906 году поступил в Киевский политехнический институт, сначала на агрономическое, а затем на химическое отделение, которое и окончил в 1910 году, специализировавшись по металлургии чугуна и стали под руководством профессора Василия Ижевского, привившего ему глубокий интерес к чёрной металлургии.

Работал на заводах в США (1910—1911) простым рабочим по 12—14 часов и до тонкостей узнал производство.

В 1912 году встретился с замечательным русским доменщиком Михаилом Курако на Юзовском заводе. Эта встреча окончательно определила жизненный путь Ивана Павловича. Бардин работал на следующих металлургических заводах: Юзовском (1911—1915), Енакиевском (1915—1923) начальником цеха затем главным инженером, «Югосталь» (1923—1924), Макеевском (1924—1925), имени Ф. Э. Дзержинского в Каменском (1925—1929).

Представитель Сибирского филиала Государственного института проектирования металлургических заводов (Гипромез), Тельбесбюро, встретился с Бардиным пригласил работать его на строительстве нового завода за любую зарплату, на что Иван Бардин согласился. Одной из причин согласия Ивана Павловича была возможность воплотить заветную мечту энтузиаста доменной дела М. К. Курако — построить на базе коксующегося каменного угля высокого качества металлургический завод с большими доменными печами, неизвестными в то время в Европе.

Завод, который раннее планировали строить на базе Тельбеского месторождения, в конце концов было решено перенести на промышленную площадку в районе Кузнецка. Соответственно, Тельбесстрой был переименован в Кузнецкстрой.

В 1929—1937 годах являлся главным инженером Кузнецкстроя, Бардин является одним из руководителей строительства КМК имени И. В. Сталина. Огромное по масштабам строительство было осуществлено в рекордно короткие сроки — за три года. Бардин добился значительно расширения промплощадки предприятия-гиганта и увеличения выпуска продукции с 400 тысяч тонн в год до почти 1,5 миллионов. Бардин является также основателем выставки, а позднее музея истории комбината.

В 1932 году за технические разработки и внедрение новых принципов в строительных технологиях удостоен звания академика без учёта опубликованных научных трудов.

С 1937 года находился на руководящих постах в чёрной металлургии (главный инженер главка, председатель Технического совета наркомата, заместитель НКЧМ СССР и др.), активно участвуя в разработке важнейших вопросов технической политики.

С 1939 по 1960 годы — директор ИМетАН.

В АН СССР являлся заместителем председателя Совета по координации научной деятельности АН союзных республик и филиалов АН СССР.

В 1940—1946 годах был во главе коллектива учёных, разрабатывавших проект строительства ЧМЗ.

С 1942 по 1960 годы — вице-президент АН СССР.

В годы Великой Отечественной войны руководил работами академии, возглавлял Уральский филиал Академии наук СССР, был основателем нескольких свердловских НИИ, направленными на мобилизацию ресурсов восточных районов СССР для нужд обороны.

В 1943—1958 годах преподавал в МИС имени И. В. Сталина, до 1960 года руководил кафедрой экономики и организации металлургического производства.

С 1944 по 1960 годы — директор ЦНИИчермет, носящего с 1960 года его имя.

С 1955 года — председатель советского комитета по проведению Международного геофизического года.

Был членом главной редакции 2-го издания Большой советской энциклопедии.

Депутат Совета Союза ВС СССР 1—5-го созывов (от Новосибирской области, Татарской АССР, Кемеровской области; 1937—1960).

7 января 1960 года на заседании в Госплане СССР у Бардина после доклада внезапно остановилось сердце. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Усыновил 11 детей своих репрессированных коллег.

Показать больше

2 годы назад

"Нам нечего кушать, пожалуйста, помогите!"

Сегодня количество пожилых людей, которые по разным причинам остались на жить на конфликтной территории, превышает тысячи. Поскольку на эти территории доставка продуктов ограничена, бедные бабушки и дедушки часто не знают, что им покушать. У некоторых огород какой-никакой, кому-то родственники иногда привозят помощь. А есть старики совершенно неспособные по состоянию здоровья обеспечить себя пропитанием. Друзья, скажем честно: никто не заслуживает такого на старости лет.

Мы решились хоть как-то повлиять на сложившуюся ситуацию. Вывезти всех оттуда мы, к сожалению, не можем, а вот привезти продукты - да! Специально для голодающих мы собираем наборы горячего питания и отправляем их в зону конфликта. Когда бабушки и дедушки получают такую помощь, их глаза наполняются слезами благодарности! Вот ради чего стоит помогать. Благодарность всегда вернется к вам!

Если вы хотите присоединиться к нам и помочь накормить стариков, то это можно сделать любым удобным способом на нашем сайте.

Хочу помогать: https://help-dnr.ru/?utm_s...

Сегодня количество пожилых людей, которые по разным причинам остались на жить на конфликтной территории, превышает тысячи. Поскольку на эти территории доставка продуктов ограничена, бедные бабушки и дедушки часто не знают, что им покушать. У некоторых огород какой-никакой, кому-то родственники иногда привозят помощь. А есть старики совершенно неспособные по состоянию здоровья обеспечить себя пропитанием. Друзья, скажем честно: никто не заслуживает такого на старости лет.

Мы решились хоть как-то повлиять на сложившуюся ситуацию. Вывезти всех оттуда мы, к сожалению, не можем, а вот привезти продукты - да! Специально для голодающих мы собираем наборы горячего питания и отправляем их в зону конфликта. Когда бабушки и дедушки получают такую помощь, их глаза наполняются слезами благодарности! Вот ради чего стоит помогать. Благодарность всегда вернется к вам!

Если вы хотите присоединиться к нам и помочь накормить стариков, то это можно сделать любым удобным способом на нашем сайте.

Хочу помогать: https://help-dnr.ru/?utm_s...

Показать больше

2 годы назад

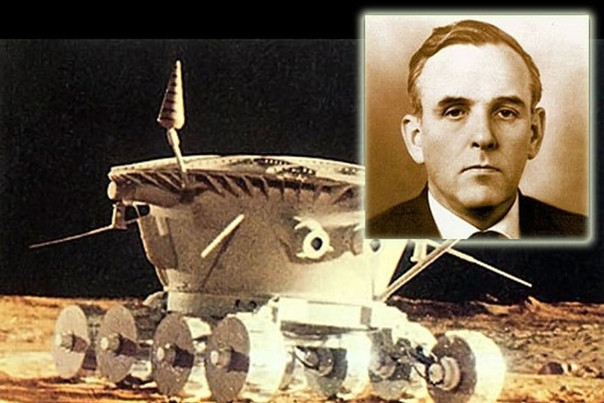

13 ноября 1914 года родился великий советский учёный, инженер, разработчик космической техники, Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской премии ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ БАБАКИН.

Начал свою карьеру с радиотехники, стартовав с рабочих позиций в Московской телефонной компании в 1930 году, работая в городской радиосети.

С 1943 по 1949 годы работал над радиолокационными системами ориентации в Институте автоматики (Институт автоматики при ВСНИТО), где он был заведующим лабораторией, затем начальником КБ и главным конструктором.

Участвовал в советской ракетной программе с 1949 года, работая в отделе Бориса Чертока в НИИ-88 с системами «земля-воздух» и системами наведения. В 1952 году с группой коллег был переведён в конструкторское бюро С. А. Лавочкина для работы над межконтинентальной крылатой ракетой «Буря» и зенитно-ракетным комплексом В-300.

В 1960 году С. А. Лавочкин умер во время испытания ракеты на полигоне (в буквальном смысле на руках Бабакина), и бюро вошло в структуру предприятий, возглавляемых Владимиром Челомеем. Компания вновь обрела независимость в 1965 году с Бабакиным в качестве главного конструктора. С. П. Королёв передал ему работы по беспилотным лунным и планетным зондам.

Обновлённое НПО имени С. А. Лавочкина (Химки, Московская область) под руководством Бабакина работало над совершенствованием техники, систем тестирования и управления, добившись целого ряда успехов там, где у КБ Королёва не получилось — первая мягкая посадка на Луну аппарата Луна-9, первый в мире планетоход Луноход-1, первый зонд Венера-4 в атмосфере Венеры.

Умер от сердечного приступа, вскоре после завершения разработки и запуска космических аппаратов Марс-2 и Марс-3. Его бюро продолжает серию впечатляющих успехов: первый и второй Луноходы, посадка на Венеру и возвращение образцов лунной породы, собранных роботами. Научно-испытательный центр в НПО Лавочкина назван именем Бабакина, фирма продолжает разрабатывать и строить автоматические космические станции.

Начал свою карьеру с радиотехники, стартовав с рабочих позиций в Московской телефонной компании в 1930 году, работая в городской радиосети.

С 1943 по 1949 годы работал над радиолокационными системами ориентации в Институте автоматики (Институт автоматики при ВСНИТО), где он был заведующим лабораторией, затем начальником КБ и главным конструктором.

Участвовал в советской ракетной программе с 1949 года, работая в отделе Бориса Чертока в НИИ-88 с системами «земля-воздух» и системами наведения. В 1952 году с группой коллег был переведён в конструкторское бюро С. А. Лавочкина для работы над межконтинентальной крылатой ракетой «Буря» и зенитно-ракетным комплексом В-300.

В 1960 году С. А. Лавочкин умер во время испытания ракеты на полигоне (в буквальном смысле на руках Бабакина), и бюро вошло в структуру предприятий, возглавляемых Владимиром Челомеем. Компания вновь обрела независимость в 1965 году с Бабакиным в качестве главного конструктора. С. П. Королёв передал ему работы по беспилотным лунным и планетным зондам.

Обновлённое НПО имени С. А. Лавочкина (Химки, Московская область) под руководством Бабакина работало над совершенствованием техники, систем тестирования и управления, добившись целого ряда успехов там, где у КБ Королёва не получилось — первая мягкая посадка на Луну аппарата Луна-9, первый в мире планетоход Луноход-1, первый зонд Венера-4 в атмосфере Венеры.

Умер от сердечного приступа, вскоре после завершения разработки и запуска космических аппаратов Марс-2 и Марс-3. Его бюро продолжает серию впечатляющих успехов: первый и второй Луноходы, посадка на Венеру и возвращение образцов лунной породы, собранных роботами. Научно-испытательный центр в НПО Лавочкина назван именем Бабакина, фирма продолжает разрабатывать и строить автоматические космические станции.

Показать больше

2 годы назад

13 ноября 1943 года подпольщик КОНСТАНТИН ЧЕХОВИЧ самостоятельно подготовил и осуществил взрыв в кинотеатре Порхова во время собрания немецких солдат и офицеров. Погибло до 700 оккупантов, в т.ч. 2 генерала и свыше 40 офицеров.

_______________________________________________________________________________

Константин Александрович Чехович, одессит, Ворошиловским райвоенкоматом призван в Красную Армию. С сентября 1939 года служил в 94-м Отдельном стрелковом батальоне 10-й стрелковой дивизии в местечке Годутишки в Западной Белоруссии, с ноября 1940 года – в 62-м стрелковом полку 10-й стрелковой дивизии в должности командира взвода сапёров, который дислоцировался в городе Кретинга Литовской ССР. В начале 1941 года Константин Чехович стал кандидатом в члены ВКП(б).

В начале августа 1941 года Константин Чехович в составе диверсионной группы из пяти человек направлен в тыл врага, но она попала в засаду фашистов при переходе через линию фронта. 11 августа Чехович, контуженный, попал в плен и направлен в лагерь для военнопленных, откуда сбежал 23 августа. Он тайно вышел на связь с партизанами 7-й Ленинградской бригады, получил задание внедриться в Порхове к немцам для диверсионной работы.

В Порхове познакомился с Евдокией Васильевой, у которой снимал комнату, вскоре она стала женой Константина. У них родился сын – Олег. Чехович подрабатывал починкой часов и, выполняя задание партизанского командования, добился того, что немцы приняли его электриком на местную электростанцию. Позже он устроился администратором в кинотеатр.

Партизаны активно действовали на территории Порховского, Дедовичского, Дновского, Новоржевского районов. Но Константин Чехович пребывал в глубокой конспирации: его готовили для очень серьёзной операции. Командование 7-й Ленинградской бригады планировало взорвать в Порхове электростанцию или железнодорожный мост. Исполнителем был назначен Константин Чехович. Чехович предложил заместителю начальника особого отдела 7-й Ленинградской партизанской бригады Михаилу Малахову и бригадному комиссару Александру Майорову, с которыми встретился в доме своей тёщи в деревне Радилово, взорвать кинотеатр. Константину удалось скрытно пронести в здание 64 килограмма взрывчатки (тола), в этом ему помогала юная Евгения Михайлова, устроившаяся в кинотеатр уборщицей.

13 ноября 1943 года в 20 часов взрыв был произведён, обрушились крыша и все три этажа кинотеатра в Порхове, при этом погибло около 700 немецких солдат 40 офицеров и два генерала. Невинные люди не пострадали.

Старший лейтенант Константин Чехович был представлен к званию Героя Советского Союза, но по каким-то причинам это награждение не состоялось. В 7-й Ленинградской партизанской бригаде коммуниста Чеховича вскоре назначают начальником штаба 2-го партизанского отряда, который за несколько месяцев пустил под откос 49 эшелонов, взорвал 4 железнодорожных и 9 шоссейных мостов, уничтожил до 40 км связи противника и до 3500 гитлеровцев. После соединения в марте 1944 года с частями РККА его отряд был направлен в Ленинград.

После войны Константин Чехович работал в Управлении строительно-восстановительных работ Октябрьской железной дороги.

_______________________________________________________________________________

Константин Александрович Чехович, одессит, Ворошиловским райвоенкоматом призван в Красную Армию. С сентября 1939 года служил в 94-м Отдельном стрелковом батальоне 10-й стрелковой дивизии в местечке Годутишки в Западной Белоруссии, с ноября 1940 года – в 62-м стрелковом полку 10-й стрелковой дивизии в должности командира взвода сапёров, который дислоцировался в городе Кретинга Литовской ССР. В начале 1941 года Константин Чехович стал кандидатом в члены ВКП(б).

В начале августа 1941 года Константин Чехович в составе диверсионной группы из пяти человек направлен в тыл врага, но она попала в засаду фашистов при переходе через линию фронта. 11 августа Чехович, контуженный, попал в плен и направлен в лагерь для военнопленных, откуда сбежал 23 августа. Он тайно вышел на связь с партизанами 7-й Ленинградской бригады, получил задание внедриться в Порхове к немцам для диверсионной работы.

В Порхове познакомился с Евдокией Васильевой, у которой снимал комнату, вскоре она стала женой Константина. У них родился сын – Олег. Чехович подрабатывал починкой часов и, выполняя задание партизанского командования, добился того, что немцы приняли его электриком на местную электростанцию. Позже он устроился администратором в кинотеатр.

Партизаны активно действовали на территории Порховского, Дедовичского, Дновского, Новоржевского районов. Но Константин Чехович пребывал в глубокой конспирации: его готовили для очень серьёзной операции. Командование 7-й Ленинградской бригады планировало взорвать в Порхове электростанцию или железнодорожный мост. Исполнителем был назначен Константин Чехович. Чехович предложил заместителю начальника особого отдела 7-й Ленинградской партизанской бригады Михаилу Малахову и бригадному комиссару Александру Майорову, с которыми встретился в доме своей тёщи в деревне Радилово, взорвать кинотеатр. Константину удалось скрытно пронести в здание 64 килограмма взрывчатки (тола), в этом ему помогала юная Евгения Михайлова, устроившаяся в кинотеатр уборщицей.

13 ноября 1943 года в 20 часов взрыв был произведён, обрушились крыша и все три этажа кинотеатра в Порхове, при этом погибло около 700 немецких солдат 40 офицеров и два генерала. Невинные люди не пострадали.

Старший лейтенант Константин Чехович был представлен к званию Героя Советского Союза, но по каким-то причинам это награждение не состоялось. В 7-й Ленинградской партизанской бригаде коммуниста Чеховича вскоре назначают начальником штаба 2-го партизанского отряда, который за несколько месяцев пустил под откос 49 эшелонов, взорвал 4 железнодорожных и 9 шоссейных мостов, уничтожил до 40 км связи противника и до 3500 гитлеровцев. После соединения в марте 1944 года с частями РККА его отряд был направлен в Ленинград.

После войны Константин Чехович работал в Управлении строительно-восстановительных работ Октябрьской железной дороги.

Показать больше

2 годы назад

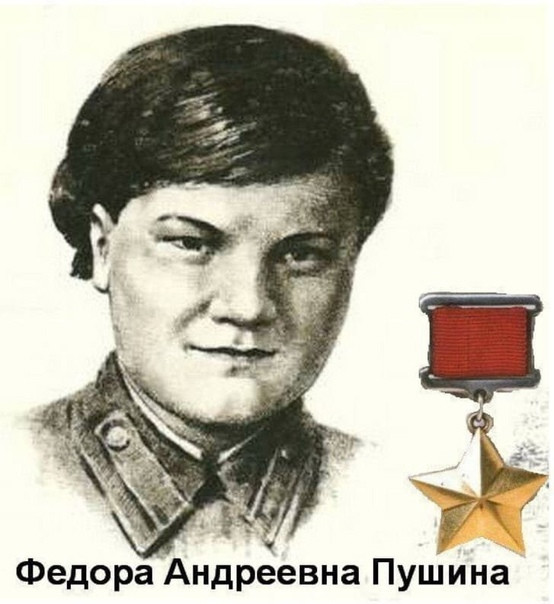

13 ноября 1923 года родилась военфельдшер, лейтенант медицинской службы Герой Советского Союза ФЁДОРА АНДРЕЕВНА ПУШИНА.

В 1939 году Федора (Феодора) Андреевна Пушина поступила в фельдшерско-акушерскую школу в Ижевске. После окончания учёбы Феодору распределили в Кекоранский фельдшерско-акушерский пункт (в селе Кекоран), где она приступила к работе с января 1942 года. Её работа заключалась в приёме больных, проверке санитарного состояния школы и фермы, а также в проведении бесед с населением. Феодора одновременно была хирургом, терапевтом, акушером и детским врачом.

Вступила в комсомол.

В Красную Армию была призвана в апреле 1942 года.

На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1942 года. Служила военфельдшером 520-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии РККА. Фронтовые друзья звали её Фаиной.

7 февраля 1943 года фельдшер санитарной роты 520-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта военфельдшер Ф.А. Пушина вывела 45 раненых бойцов из-под артиллерийско-миномётного огня в районе деревни Прилепы Мантуровского района Курской области. 11 февраля находилась на передовом медицинском пункте в деревне Пузачи, где оказала медицинскую помощь 57 раненым бойцам и командирам. При отходе советских частей из деревни Пузачи вынесла все перевязочные материалы и медикаменты. За этот эпизод 14 марта 1943 года была представлена командиром 520-го стрелкового полка майором Придача к медали «За боевые заслуги», однако по решению командира 167-й стрелковой дивизии генерал-майора И.И. Мельникова была награждена орденом Красной Звезды (15 апреля 1943).

В ноябре 1943 года полк под командованием полковника П.Г. Акулова вёл тяжелые наступательные бои в Киеве, отвлекая на себя значительные силы противника. В связи с этим медчасть полка находилась в киевском пригороде Святошино.

Утром 6 ноября 1943 группа бомбардировщиков противника нанесла бомбовый удар по селу. Одна из бомб попала прямо в здание, в котором был размещён полевой госпиталь, и оно загорелось. Командир санитарной роты Николай Копытёнков и Феня Пушина бросились спасать раненых. Из огня она вынесла тридцать тяжелораненых, и когда бросилась за последним, начал рушиться дом. Николай Копытёнков в последний момент, перед самым обрушением здания, вынес её из огня. Феня была в бессознательном состоянии, с сильным повреждением головы, со сплошными ожогами тела. Она сумела открыть глаза, пошевелить губами и скончалась на руках у товарищей.

Звание Героя Советского Союза было присвоено лейтенанту медицинской службы Ф.А. Пушиной 10 января 1944 года посмертно.

В 1939 году Федора (Феодора) Андреевна Пушина поступила в фельдшерско-акушерскую школу в Ижевске. После окончания учёбы Феодору распределили в Кекоранский фельдшерско-акушерский пункт (в селе Кекоран), где она приступила к работе с января 1942 года. Её работа заключалась в приёме больных, проверке санитарного состояния школы и фермы, а также в проведении бесед с населением. Феодора одновременно была хирургом, терапевтом, акушером и детским врачом.

Вступила в комсомол.

В Красную Армию была призвана в апреле 1942 года.

На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1942 года. Служила военфельдшером 520-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии РККА. Фронтовые друзья звали её Фаиной.

7 февраля 1943 года фельдшер санитарной роты 520-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта военфельдшер Ф.А. Пушина вывела 45 раненых бойцов из-под артиллерийско-миномётного огня в районе деревни Прилепы Мантуровского района Курской области. 11 февраля находилась на передовом медицинском пункте в деревне Пузачи, где оказала медицинскую помощь 57 раненым бойцам и командирам. При отходе советских частей из деревни Пузачи вынесла все перевязочные материалы и медикаменты. За этот эпизод 14 марта 1943 года была представлена командиром 520-го стрелкового полка майором Придача к медали «За боевые заслуги», однако по решению командира 167-й стрелковой дивизии генерал-майора И.И. Мельникова была награждена орденом Красной Звезды (15 апреля 1943).

В ноябре 1943 года полк под командованием полковника П.Г. Акулова вёл тяжелые наступательные бои в Киеве, отвлекая на себя значительные силы противника. В связи с этим медчасть полка находилась в киевском пригороде Святошино.

Утром 6 ноября 1943 группа бомбардировщиков противника нанесла бомбовый удар по селу. Одна из бомб попала прямо в здание, в котором был размещён полевой госпиталь, и оно загорелось. Командир санитарной роты Николай Копытёнков и Феня Пушина бросились спасать раненых. Из огня она вынесла тридцать тяжелораненых, и когда бросилась за последним, начал рушиться дом. Николай Копытёнков в последний момент, перед самым обрушением здания, вынес её из огня. Феня была в бессознательном состоянии, с сильным повреждением головы, со сплошными ожогами тела. Она сумела открыть глаза, пошевелить губами и скончалась на руках у товарищей.

Звание Героя Советского Союза было присвоено лейтенанту медицинской службы Ф.А. Пушиной 10 января 1944 года посмертно.

Показать больше

При финансовой поддержке

Memes Admin

4 мс. назад