2 годы назад

2 годы назад

2 годы назад

Если я сама тебе напишу ты обещаешь со мной пойти на встречу, пройти прогуляться или просто выпить кофе а там уже как получиться?

2 годы назад

2 годы назад

2 годы назад

«Заначку» из 100 000 древних монет нашли в Японии. Вот это я понимаю, клад!

Итак, в японской провинции Гунма, в районе Соджамачи, где планировалось построить завод, копали котлован… и нашли клад небывалых размеров: 100 тысяч монет, некоторым из которых более 2000 лет. Монеты связаны между собой в стопочки с помощью соломенной верёвки, пропущенной через квадратное центральное отверстие.

Пока что ученым удалось проанализировать лишь небольшую часть находок – 334 монеты. Выяснилось, что многие из них китайского происхождения. Самая старая датируется 175 годом до н.э. и относится к первым монетам, отчеканенным в объединенном Китае. Самая поздняя монета выпущена в 1265 году нашей эры. Всего выявлено не менее 44 типов монет.

Место, где сделана находка, располагалось рядом с резиденциями высокопоставленных лиц средневековой Японии. Полагают, что монеты поспешно припрятали «на чёрный день» в ожидании надвигающейся войны. Но почему-то за заначкой никто не пришёл.

Площадь, на которой размещены монеты – 60 см х 100 см. В каждой стопке около 100 монет, и таких стопок выкопано 1060. Судя по обнаруженным остаткам соломы, перед захоронением монеты заворачивали в соломенные циновки.

Вероятно, клад был закопан в период Камакура (1185-1333 годы), однако это предварительная оценка – по датировке самой поздней монеты

Итак, в японской провинции Гунма, в районе Соджамачи, где планировалось построить завод, копали котлован… и нашли клад небывалых размеров: 100 тысяч монет, некоторым из которых более 2000 лет. Монеты связаны между собой в стопочки с помощью соломенной верёвки, пропущенной через квадратное центральное отверстие.

Пока что ученым удалось проанализировать лишь небольшую часть находок – 334 монеты. Выяснилось, что многие из них китайского происхождения. Самая старая датируется 175 годом до н.э. и относится к первым монетам, отчеканенным в объединенном Китае. Самая поздняя монета выпущена в 1265 году нашей эры. Всего выявлено не менее 44 типов монет.

Место, где сделана находка, располагалось рядом с резиденциями высокопоставленных лиц средневековой Японии. Полагают, что монеты поспешно припрятали «на чёрный день» в ожидании надвигающейся войны. Но почему-то за заначкой никто не пришёл.

Площадь, на которой размещены монеты – 60 см х 100 см. В каждой стопке около 100 монет, и таких стопок выкопано 1060. Судя по обнаруженным остаткам соломы, перед захоронением монеты заворачивали в соломенные циновки.

Вероятно, клад был закопан в период Камакура (1185-1333 годы), однако это предварительная оценка – по датировке самой поздней монеты

Показать больше

2 годы назад

20 ноября исполняется 78 лет со дня начала Нюрнбергского процесса.

Это судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников. Нередко его называют "Судом истории". Проходил в Нюрнберге (Германия) с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале.

Вскоре после завершения войны страны-победительницы СССР, США, Великобритания и Франция в ходе лондонской конференции утвердили Соглашение о создании международного военного трибунала и его устава, принципы которого Генеральная Ассамблея ООН утвердила как общепризнанные в борьбе с преступлениями против человечества. 29 августа 1945 г. был опубликован список главных военных преступников, включавший 24 видных нациста.

В первоначальный список обвиняемых вошли:

1. Герман Вильгельм Геринг, рейхсмаршал, главнокомандующий военно‑воздушными силами Германии.

2. Рудольф Гесс, заместитель Гитлера по руководству нацистской партией.

3. Иоахим фон Риббентроп, министр иностранных дел нацистской Германии.

4. Роберт Лей, глава Трудового фронта.

5. Вильгельм Кейтель, начальник штаба Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии.

6. Эрнст Кальтенбруннер, руководитель РСХА.

7. Альфред Розенберг, один из главных идеологов нацизма, рейхсминистр по делам Восточных территорий.

8. Ганс Франк, глава окуппированных польских земель.

9. Вильгельм Фрик, министр внутренних дел Рейха.

10. Юлиус Штрейхер, гауляйтер, главный редактор антисемитской газеты "Штурмовик".

11. Яльмар Шахт, имперский министр экономики перед войной.

12. Вальтер Функ, министр экономики после Шахта.

13. Густав Крупп фон Болен унд Гальбах, глава концерна "Фридрих Крупп".

14. Карл Дениц, адмирал флота Третьего Рейха.

15. Эрих Редер, главнокомандующий ВМФ.

16. Бальдур фон Ширах, глава Гитлерюгенда, гауляйтер Вены.

17. Фриц Заукель, руководитель принудительными депортациями в рейх рабочей силы с оккупированных территорий.

18. Альфред Йодль, начальник штаба оперативного руководства ОКВ.

19. Франц фон Папен, канцлер Германии до Гитлера, затем посол в Австрии и Турции.

20. Артур Зейсс‑Инкварт, канцлер Австрии, затем имперский комиссар оккупированной Голландии.

21. Альберт Шпеер, имперский министр вооружений.

22. Константин фон Нейрат, в первые годы правления Гитлера министр иностранных дел, затем наместник в протекторате Богемии и Моравии.

23. Ганс Фриче, руководитель отдела печати и радиовещания в министерстве пропаганды.

24. Мартин Борман, глава партийной канцелярии, обвинялся заочно.

Подсудимым было предъявлено обвинение в планировании, подготовке, развязывании или ведении агрессивной войны в целях установления мирового господства германского империализма, т.е. в преступлениях против мира; в убийствах и истязаниях военнопленных и мирных жителей оккупированных стран, угоне гражданского населения в Германию для принудительных работ, убийствах заложников, разграблении общественной и частной собственности, бесцельном разрушении городов и деревень, в разорении, не оправданном военной необходимостью, т.е. в военных преступлениях; в истреблении, порабощении, ссылках и других жестокостях, совершенных в отношении гражданского населения по политическим, расовым или религиозным мотивам, т.е. в преступлениях против человечности.

Был также поставлен вопрос о признании преступными таких организаций фашистской Германии, как руководящий состав Национал-социалистской партии, штурмовые (СА) и охранные отряды Национал-социалистской партии (СС), служба безопасности (СД), государственная тайная полиция (гестапо), правительственный кабинет и генштаб.

18 октября 1945 г. обвинительное заключение поступило в Международный военный трибунал и за месяц до начала процесса вручено каждому из обвиняемых на немецком языке.

25 ноября 1945 г., после ознакомления с обвинительным заключением, покончил жизнь самоубийством Роберт Лей, а Густав Крупп был признан медицинской комиссией неизлечимо больным, и дело в отношении него было прекращено до суда.

Остальные обвиняемые предстали перед судом.

В соответствии с Лондонским соглашением Международный военный трибунал был сформирован на паритетных началах из представителей четырех стран. Главным судьей был назначен представитель Великобритании лорд Джеффри Лоренс. От других стран членами трибунала были утверждены:

- от СССР: заместитель председателя Верховного Суда Советского Союза генерал-майор юстиции Иона Никитченко;

- от США: бывший генеральный прокурор страны Фрэнсис Биддл;

- от Франции: профессор уголовного права Анри Доннедье де Вабр.

Каждая из четырех стран направила на процесс своих главных обвинителей, их заместителей и помощников:

- от СССР: генеральный прокурор УССР Роман Руденко;

- от США: член федерального верховного суда Роберт Джексон;

- от Великобритании: Хартли Шоукросс;

- от Франции: Франсуа де Ментон, который в первые дни процесса отсутствовал, и его заменял Шарль Дюбост, а затем вместо де Ментона был назначен Шампентье де Риб.

В ходе процесса состоялось 403 открытых судебных заседания, было допрошено 116 свидетелей, рассмотрены многочисленные письменные показания и документальные доказательства (в основном официальные документы германским министерств и ведомств, генштаба, военных концернов и банков).

Из-за беспрецедентной тяжести преступлений, совершенных подсудимыми, возникали сомнения - соблюдать ли по отношению к ним демократические нормы судопроизводства. Например, представители обвинения от Великобритании и США предлагали не давать подсудимым последнего слова. Однако французская и советская стороны настояли на обратном.

Процесс проходил напряженно не только в силу необычности самого трибунала и выдвинутых против подсудимых обвинений. Сказывалось также послевоенное обострение отношений между СССР и Западом после известной Фултонской речи Черчилля и подсудимые, чувствуя сложившуюся политическую ситуацию, умело тянули время и рассчитывали уйти от заслуженного наказания. В такой непростой ситуации ключевую роль сыграли жесткие и профессиональные действия советского обвинения. Окончательно переломил ход процесса фильм о концлагерях, снятый фронтовыми кинооператорами. Жуткие картины Майданека, Заксенхаузена, Освенцима полностью сняли сомнения трибунала.

30 сентября - 1 октября 1946 г. был оглашен приговор.

Международный военный трибунал приговорил:

- К смертной казни через повешение: Геринга, Риббентропа, Кейтеля, Кальтенбруннера, Розенберга, Франка, Фрика, Штрейхера, Заукеля, Зейсс‑Инкварта, Бормана (заочно), Йодля (был посмертно оправдан при пересмотре дела мюнхенским судом в 1953 г.).

- К пожизненному заключению: Гесса, Функа, Редера.

- К 20 годам тюремного заключения: Шираха, Шпеера.

- К 15 годам тюремного заключения: Нейрата.

- К 10 годам тюремного заключения: Деница.

- Оправданы: Фриче, Папен, Шахт.

Трибунал признал преступными организации СС, СД, СА, Гестапо и руководящий состав нацистской партии и не признал таковыми правительственный кабинет нацистской Германии, генеральный штаб и верховное командование вермахта. Член Трибунала от СССР заявил в особом мнении о несогласии с решением о непризнании преступными этих организаций, с оправданием Шахта, Папена, Фриче и не заслуженно мягким приговором Гессу.

Большинство осужденных подали прошения о помиловании; Редер - о замене пожизненного заключения смертной казнью; Геринг, Йодль и Кейтель - о замене повешения расстрелом, если просьбу о помиловании не удовлетворят. Все эти ходатайства были отклонены.

Смертные казни были приведены в исполнение в ночь на 16 октября 1946 г. в здании Нюрнбергской тюрьмы. Геринг отравился в тюрьме незадолго до казни.

Приговор в исполнение приводил американский сержант Джон Вуд.

Приговоренные к пожизненному заключению Функ и Редер были помилованы в 1957 г. После того, как в 1966 г. на свободу вышли Шпеер и Ширах, в тюрьме остался один Гесс. Правые силы Германии неоднократно требовали помиловать его, но державы-победительницы отказались смягчить приговор. 17 августа 1987 г. Гесс был найден повешенным в своей камере.

Нюрнбергский трибунал, создав прецедент подсудности высших государственных чиновников международному суду, опроверг средневековый принцип "Короли подсудны только Богу". Именно с Нюрнбергского процесса началась история международного уголовного права.

Принципы международного права, содержащиеся в Уставе трибунала и выраженные в приговоре, были подтверждены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 г.

Нюрнбергский процесс юридически закрепил окончательный разгром фашизма.

Это судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников. Нередко его называют "Судом истории". Проходил в Нюрнберге (Германия) с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале.

Вскоре после завершения войны страны-победительницы СССР, США, Великобритания и Франция в ходе лондонской конференции утвердили Соглашение о создании международного военного трибунала и его устава, принципы которого Генеральная Ассамблея ООН утвердила как общепризнанные в борьбе с преступлениями против человечества. 29 августа 1945 г. был опубликован список главных военных преступников, включавший 24 видных нациста.

В первоначальный список обвиняемых вошли:

1. Герман Вильгельм Геринг, рейхсмаршал, главнокомандующий военно‑воздушными силами Германии.

2. Рудольф Гесс, заместитель Гитлера по руководству нацистской партией.

3. Иоахим фон Риббентроп, министр иностранных дел нацистской Германии.

4. Роберт Лей, глава Трудового фронта.

5. Вильгельм Кейтель, начальник штаба Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии.

6. Эрнст Кальтенбруннер, руководитель РСХА.

7. Альфред Розенберг, один из главных идеологов нацизма, рейхсминистр по делам Восточных территорий.

8. Ганс Франк, глава окуппированных польских земель.

9. Вильгельм Фрик, министр внутренних дел Рейха.

10. Юлиус Штрейхер, гауляйтер, главный редактор антисемитской газеты "Штурмовик".

11. Яльмар Шахт, имперский министр экономики перед войной.

12. Вальтер Функ, министр экономики после Шахта.

13. Густав Крупп фон Болен унд Гальбах, глава концерна "Фридрих Крупп".

14. Карл Дениц, адмирал флота Третьего Рейха.

15. Эрих Редер, главнокомандующий ВМФ.

16. Бальдур фон Ширах, глава Гитлерюгенда, гауляйтер Вены.

17. Фриц Заукель, руководитель принудительными депортациями в рейх рабочей силы с оккупированных территорий.

18. Альфред Йодль, начальник штаба оперативного руководства ОКВ.

19. Франц фон Папен, канцлер Германии до Гитлера, затем посол в Австрии и Турции.

20. Артур Зейсс‑Инкварт, канцлер Австрии, затем имперский комиссар оккупированной Голландии.

21. Альберт Шпеер, имперский министр вооружений.

22. Константин фон Нейрат, в первые годы правления Гитлера министр иностранных дел, затем наместник в протекторате Богемии и Моравии.

23. Ганс Фриче, руководитель отдела печати и радиовещания в министерстве пропаганды.

24. Мартин Борман, глава партийной канцелярии, обвинялся заочно.

Подсудимым было предъявлено обвинение в планировании, подготовке, развязывании или ведении агрессивной войны в целях установления мирового господства германского империализма, т.е. в преступлениях против мира; в убийствах и истязаниях военнопленных и мирных жителей оккупированных стран, угоне гражданского населения в Германию для принудительных работ, убийствах заложников, разграблении общественной и частной собственности, бесцельном разрушении городов и деревень, в разорении, не оправданном военной необходимостью, т.е. в военных преступлениях; в истреблении, порабощении, ссылках и других жестокостях, совершенных в отношении гражданского населения по политическим, расовым или религиозным мотивам, т.е. в преступлениях против человечности.

Был также поставлен вопрос о признании преступными таких организаций фашистской Германии, как руководящий состав Национал-социалистской партии, штурмовые (СА) и охранные отряды Национал-социалистской партии (СС), служба безопасности (СД), государственная тайная полиция (гестапо), правительственный кабинет и генштаб.

18 октября 1945 г. обвинительное заключение поступило в Международный военный трибунал и за месяц до начала процесса вручено каждому из обвиняемых на немецком языке.

25 ноября 1945 г., после ознакомления с обвинительным заключением, покончил жизнь самоубийством Роберт Лей, а Густав Крупп был признан медицинской комиссией неизлечимо больным, и дело в отношении него было прекращено до суда.

Остальные обвиняемые предстали перед судом.

В соответствии с Лондонским соглашением Международный военный трибунал был сформирован на паритетных началах из представителей четырех стран. Главным судьей был назначен представитель Великобритании лорд Джеффри Лоренс. От других стран членами трибунала были утверждены:

- от СССР: заместитель председателя Верховного Суда Советского Союза генерал-майор юстиции Иона Никитченко;

- от США: бывший генеральный прокурор страны Фрэнсис Биддл;

- от Франции: профессор уголовного права Анри Доннедье де Вабр.

Каждая из четырех стран направила на процесс своих главных обвинителей, их заместителей и помощников:

- от СССР: генеральный прокурор УССР Роман Руденко;

- от США: член федерального верховного суда Роберт Джексон;

- от Великобритании: Хартли Шоукросс;

- от Франции: Франсуа де Ментон, который в первые дни процесса отсутствовал, и его заменял Шарль Дюбост, а затем вместо де Ментона был назначен Шампентье де Риб.

В ходе процесса состоялось 403 открытых судебных заседания, было допрошено 116 свидетелей, рассмотрены многочисленные письменные показания и документальные доказательства (в основном официальные документы германским министерств и ведомств, генштаба, военных концернов и банков).

Из-за беспрецедентной тяжести преступлений, совершенных подсудимыми, возникали сомнения - соблюдать ли по отношению к ним демократические нормы судопроизводства. Например, представители обвинения от Великобритании и США предлагали не давать подсудимым последнего слова. Однако французская и советская стороны настояли на обратном.

Процесс проходил напряженно не только в силу необычности самого трибунала и выдвинутых против подсудимых обвинений. Сказывалось также послевоенное обострение отношений между СССР и Западом после известной Фултонской речи Черчилля и подсудимые, чувствуя сложившуюся политическую ситуацию, умело тянули время и рассчитывали уйти от заслуженного наказания. В такой непростой ситуации ключевую роль сыграли жесткие и профессиональные действия советского обвинения. Окончательно переломил ход процесса фильм о концлагерях, снятый фронтовыми кинооператорами. Жуткие картины Майданека, Заксенхаузена, Освенцима полностью сняли сомнения трибунала.

30 сентября - 1 октября 1946 г. был оглашен приговор.

Международный военный трибунал приговорил:

- К смертной казни через повешение: Геринга, Риббентропа, Кейтеля, Кальтенбруннера, Розенберга, Франка, Фрика, Штрейхера, Заукеля, Зейсс‑Инкварта, Бормана (заочно), Йодля (был посмертно оправдан при пересмотре дела мюнхенским судом в 1953 г.).

- К пожизненному заключению: Гесса, Функа, Редера.

- К 20 годам тюремного заключения: Шираха, Шпеера.

- К 15 годам тюремного заключения: Нейрата.

- К 10 годам тюремного заключения: Деница.

- Оправданы: Фриче, Папен, Шахт.

Трибунал признал преступными организации СС, СД, СА, Гестапо и руководящий состав нацистской партии и не признал таковыми правительственный кабинет нацистской Германии, генеральный штаб и верховное командование вермахта. Член Трибунала от СССР заявил в особом мнении о несогласии с решением о непризнании преступными этих организаций, с оправданием Шахта, Папена, Фриче и не заслуженно мягким приговором Гессу.

Большинство осужденных подали прошения о помиловании; Редер - о замене пожизненного заключения смертной казнью; Геринг, Йодль и Кейтель - о замене повешения расстрелом, если просьбу о помиловании не удовлетворят. Все эти ходатайства были отклонены.

Смертные казни были приведены в исполнение в ночь на 16 октября 1946 г. в здании Нюрнбергской тюрьмы. Геринг отравился в тюрьме незадолго до казни.

Приговор в исполнение приводил американский сержант Джон Вуд.

Приговоренные к пожизненному заключению Функ и Редер были помилованы в 1957 г. После того, как в 1966 г. на свободу вышли Шпеер и Ширах, в тюрьме остался один Гесс. Правые силы Германии неоднократно требовали помиловать его, но державы-победительницы отказались смягчить приговор. 17 августа 1987 г. Гесс был найден повешенным в своей камере.

Нюрнбергский трибунал, создав прецедент подсудности высших государственных чиновников международному суду, опроверг средневековый принцип "Короли подсудны только Богу". Именно с Нюрнбергского процесса началась история международного уголовного права.

Принципы международного права, содержащиеся в Уставе трибунала и выраженные в приговоре, были подтверждены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 г.

Нюрнбергский процесс юридически закрепил окончательный разгром фашизма.

Показать больше

2 годы назад

2 годы назад

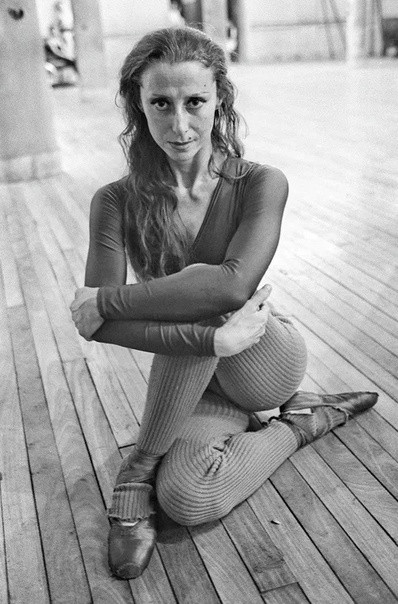

Будущая блистательная балерина Майя Михайловна Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в Москве ,в еврейской семье . С детства она обожала танцевать. Совсем крошкой Майя вставала на носочки, воображая, что это пуанты, и устраивала представление.

По всей видимости на девочку повлияли ее тетя и дядя Суламифь и Асаф Мессерер, которые были известны в балетном мире, как яркие танцовщики и педагоги.

Балерине не нужно было часами стоять у станка. Она обладала природным талантом и все схватывала на лету. В любой постановке она выгодно выделялась даже среди более опытных коллег, вызывая зрительские восторги.

Она танцевала как дышала, легко, непринужденно и грациозно. Очень быстро Майя стала солисткой Большого театра. А за свою жизнь Плисецкая станцевала практически весь существующий классический репертуар.

В начале карьеры Плисецкую не выпускали за границу. Власти опасались, что балерина останется на западе.

Ситуацию смог изменить брак с Родионом Щедриным. Это была и большая любовь и выгодное партнерство. Член Союза композиторов Родион Щедрин создавал для любимой балеты. Он хлопотал за нее перед чиновниками.

Балерину стали отпускать на гастроли в другие страны, где она вмиг стала популярной и востребованной. А Майя часто из всех возможных вариантов постановок выбирала балеты мужа. Благодаря ей произведения Щедрина стали известны по всему миру.

Вопреки представлениям о том, что балерины всегда сидят на диетах, Майя была совершенно неприхотлива в еде. Дорогим и изысканным блюдам она предпочитала хлеб с маслом и селедку. А не набирать лишний вес ей помогал любимый балет.

Плисецкая любила все, что так часто любят женщины. Она обожала прогулки по магазинам и сам процесс покупки новых нарядов. Ее любимым модельером был Пьер Карден. Он создавал балерине наряды для сцены и повседневной жизни.

Звезда сцены носила обувь исключительно на каблуках. Даже на прогулку в горы она умудрялась выходить в туфлях на шпильках.

Работа балерины очень тяжела физически. Ее сравнивают порой с каторжным трудом. Но для Майи Плесецкой балет стал настоящей любовью и делом, без которого невозможно жить.

Когда в 63 года ее отправили на пенсию в Большом театре, танцовщица очень обиделась. И уехала в Испанию, где руководила национальным балетом и танцевала.

Легенда балета совершенно искренне признавалась, что не видит в старости ничего приятного и красивого. Она всячески боролась с признаками старения. И постоянно стремилась поддерживать себя в идеальной форме.

Практически до последних дней жизни она танцевала. Плисецкая готовилась выступать на своем 90-летнем юбилее. Но не дожила до него совсем немного. У звезды балета случился инфаркт.

В честь Майи Плисецкой назвали астероид. Когда он приближается к земле, то оставляет на небе яркий след. Такой же, какой оставила танцовщица в сердцах поклонников балета по всему миру.

По всей видимости на девочку повлияли ее тетя и дядя Суламифь и Асаф Мессерер, которые были известны в балетном мире, как яркие танцовщики и педагоги.

Балерине не нужно было часами стоять у станка. Она обладала природным талантом и все схватывала на лету. В любой постановке она выгодно выделялась даже среди более опытных коллег, вызывая зрительские восторги.

Она танцевала как дышала, легко, непринужденно и грациозно. Очень быстро Майя стала солисткой Большого театра. А за свою жизнь Плисецкая станцевала практически весь существующий классический репертуар.

В начале карьеры Плисецкую не выпускали за границу. Власти опасались, что балерина останется на западе.

Ситуацию смог изменить брак с Родионом Щедриным. Это была и большая любовь и выгодное партнерство. Член Союза композиторов Родион Щедрин создавал для любимой балеты. Он хлопотал за нее перед чиновниками.

Балерину стали отпускать на гастроли в другие страны, где она вмиг стала популярной и востребованной. А Майя часто из всех возможных вариантов постановок выбирала балеты мужа. Благодаря ей произведения Щедрина стали известны по всему миру.

Вопреки представлениям о том, что балерины всегда сидят на диетах, Майя была совершенно неприхотлива в еде. Дорогим и изысканным блюдам она предпочитала хлеб с маслом и селедку. А не набирать лишний вес ей помогал любимый балет.

Плисецкая любила все, что так часто любят женщины. Она обожала прогулки по магазинам и сам процесс покупки новых нарядов. Ее любимым модельером был Пьер Карден. Он создавал балерине наряды для сцены и повседневной жизни.

Звезда сцены носила обувь исключительно на каблуках. Даже на прогулку в горы она умудрялась выходить в туфлях на шпильках.

Работа балерины очень тяжела физически. Ее сравнивают порой с каторжным трудом. Но для Майи Плесецкой балет стал настоящей любовью и делом, без которого невозможно жить.

Когда в 63 года ее отправили на пенсию в Большом театре, танцовщица очень обиделась. И уехала в Испанию, где руководила национальным балетом и танцевала.

Легенда балета совершенно искренне признавалась, что не видит в старости ничего приятного и красивого. Она всячески боролась с признаками старения. И постоянно стремилась поддерживать себя в идеальной форме.

Практически до последних дней жизни она танцевала. Плисецкая готовилась выступать на своем 90-летнем юбилее. Но не дожила до него совсем немного. У звезды балета случился инфаркт.

В честь Майи Плисецкой назвали астероид. Когда он приближается к земле, то оставляет на небе яркий след. Такой же, какой оставила танцовщица в сердцах поклонников балета по всему миру.

Показать больше

2 годы назад

«Мурка» — одна из самых популярных песен 20 века, которую принято считать, чуть ли не гимном криминального мира.

На самом деле, она не что иное, как рассказ о секретной операции ЧК.

На фото — знаменитая «Мурка», Маруся Климова, сотрудница ЧК, врач, внедренная в банду для устранения вора «Бриллианта». Этот план предложил Дзержинскому Федор Мартынов (устранивший вора Яшку Кошелька, который ограбил и угнал у Ленина автомобиль).

Кстати, слова в песне «прибыла в Одессу» ошибочно понимают, как «банда из Амура», тогда как смысл этих слов «банда из–за МУРа».

Автор этой песни — Яков Давыдов, который также написал песни «Гоп со смыком», «Цыпленок жареный» и «Бублички». Мотив мелодии взят из еврейской песни «Шурка».

Заехавшая в Одессу под видом гастролеров от Батьки Махно, группа чекистов смогла внедрить Климову к Бриллианту, который был слаб на женский пол.

Но вскоре Климова вошла в роль воровки, перестала выходить на связь и начала свою игру, результатом которой стала крупная заваруха. Она замутила с другим вором - Чревенем, и Бриллиант начал перестрелку из ревности, когда он с друзьями зашел в кабак («раз пошли на дело, выпить захотелось»).

««Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая, Здравствуй, моя Мурка и прощай» означало три пули, которые она получила от Бриллианта — в грудь, голову и руку («Маруся Климова, прости любимого»).

Но она выжила. Есть версия, что девушка всё устроила нарочно - свела в одном месте представителей двух банд, чтобы они перестреляли друг друга.

На месте перестрелки двух банд нашли 20 трупов.

Сама Мурка исчезла. Из архивов МВД СССР следует, что уроженка г. Великий Устюг, капитан запаса Мария Прокофьевна Климова, 1897 г.р., исключена из органов в 1952 году. То есть вышла на пенсию в возрасте примерно лет 55. Сама учетная карточка датирована примерно 1962 годом. Возможно, тогда легендарная Мурка и ушла из жизни.

Так что песню про себя, Мурка слышала не раз. Такая вот история.

На самом деле, она не что иное, как рассказ о секретной операции ЧК.

На фото — знаменитая «Мурка», Маруся Климова, сотрудница ЧК, врач, внедренная в банду для устранения вора «Бриллианта». Этот план предложил Дзержинскому Федор Мартынов (устранивший вора Яшку Кошелька, который ограбил и угнал у Ленина автомобиль).

Кстати, слова в песне «прибыла в Одессу» ошибочно понимают, как «банда из Амура», тогда как смысл этих слов «банда из–за МУРа».

Автор этой песни — Яков Давыдов, который также написал песни «Гоп со смыком», «Цыпленок жареный» и «Бублички». Мотив мелодии взят из еврейской песни «Шурка».

Заехавшая в Одессу под видом гастролеров от Батьки Махно, группа чекистов смогла внедрить Климову к Бриллианту, который был слаб на женский пол.

Но вскоре Климова вошла в роль воровки, перестала выходить на связь и начала свою игру, результатом которой стала крупная заваруха. Она замутила с другим вором - Чревенем, и Бриллиант начал перестрелку из ревности, когда он с друзьями зашел в кабак («раз пошли на дело, выпить захотелось»).

««Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая, Здравствуй, моя Мурка и прощай» означало три пули, которые она получила от Бриллианта — в грудь, голову и руку («Маруся Климова, прости любимого»).

Но она выжила. Есть версия, что девушка всё устроила нарочно - свела в одном месте представителей двух банд, чтобы они перестреляли друг друга.

На месте перестрелки двух банд нашли 20 трупов.

Сама Мурка исчезла. Из архивов МВД СССР следует, что уроженка г. Великий Устюг, капитан запаса Мария Прокофьевна Климова, 1897 г.р., исключена из органов в 1952 году. То есть вышла на пенсию в возрасте примерно лет 55. Сама учетная карточка датирована примерно 1962 годом. Возможно, тогда легендарная Мурка и ушла из жизни.

Так что песню про себя, Мурка слышала не раз. Такая вот история.

Показать больше

При финансовой поддержке

Memes Admin

4 мс. назад