1 мс. назад

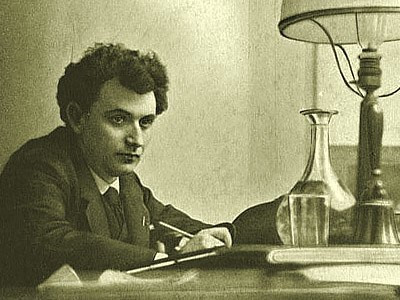

"Кровавый Гришка" — Гершен Аронович Апфельбаум (Григорий Зиновьев).

Один из многочисленных жертв сталинских репрессий на самом деле был типичным палачом и садистом, попавшим в ту мясорубку, которую он сам вместе с товарищами и создал. Соратник Ленина (они вместе провели много лет в Европе, время от времени встречаясь в знаменитом шалаше в Разливе) Григорий Зиновьев уже 13 ноября 1917 года был избран председателем петроградского Совета. Таким образом, он получил полный контроль над городом. Если в первые месяцы революции Зиновьев старался вести себя относительно прилично, то после того, как 27 августа 1918 года его чуть не застрелили в гостинице «Астория», он словно обезумел.

Зиновьев дал распоряжение «разрешить всем революционерам уничтожать интеллигенцию и несогласных по-своему, прямо на улице». Для выявления «контрреволюционных элементов» создавались специальные «тройки» по районам. За несколько дней работы по новой системе ПетроЧК расстреляла более пятисот человек, выглядевших как интеллигенты. Только в сентябре 1918 года в Петрограде казнили около 800 человек интеллигентного вида и арестовали свыше 6000. Это только официальные данные, без учета расправ, устроенных районными «органами безопасности» и рабочими отрядами.

Когда возник вопрос, чем кормить зверей в зоопарке, Гершен Аронович приказал кормить их трупами расстрелянных.

С началом наступления Николая Юденича осенью 1919 года террор в Петрограде усилился еще больше. Зиновьев отдал приказ уничтожить тысячи заключенных и заложников — интеллигенцию, дворян, офицеров, женщин и детей. На призыв вождя к массовому террору Зиновьев ответил вовремя: «Буржуазия убивает отдельных революционеров, а мы уничтожаем целые классы». Именно он одним из первых начал практиковать уничтожение людей по принадлежности к опальным классам. В Петрограде его прозвали «кровавым Гришкой».

Первое время в голодном городе Зиновьеву, с его гурманскими привычками, жилось сравнительно тяжело. Он считал себя культурным человеком; проживая в Европе, он избаловался и, скучая по французской кухне, восклицал: «Революция, интернационал — все это, конечно, великие вещи. Но я заплачу, если они коснутся Парижа!»

Однако вскоре Зиновьев освоился. Георгий Соломона, который в 1920-х годах был торговым представителем России в Эстонии, вспоминал:

«Однажды ко мне пришел личный представитель вождя Коминтерна, некто Сливкин, с поручением приобрести по специальному списку товары, якобы необходимые Коминтерну. По приказу Зиновьева мне было поручено выделить 200 тысяч марок на эти цели. Товары были закуплены, и Сливкин потребовал два вагона для срочной отправки. Я спросил коллегу, отвечавшего за отправку вагонов, что это за срочный груз, который должен быть отправлен вне очереди, в то время как так необходимы народно-хозяйственные грузы. Вот его ответ: «Все эти предметы предназначены для стола и тела "товарища" Зиновьева… У Зиновьева, этого паршивого Гришки, царскому повару (по слухам, Зиновьев принял на службу царского повара) не хватает различных деликатесов, трюфелей и еще неизвестно чего для стола своего барина… Ананасы, мандарины, бананы, разные фрукты в сахаре, сардины… А народ голодает… А мы должны потакать толстому брюху, разжиревшему на советском хлебе Зиновьеву…»

Один из многочисленных жертв сталинских репрессий на самом деле был типичным палачом и садистом, попавшим в ту мясорубку, которую он сам вместе с товарищами и создал. Соратник Ленина (они вместе провели много лет в Европе, время от времени встречаясь в знаменитом шалаше в Разливе) Григорий Зиновьев уже 13 ноября 1917 года был избран председателем петроградского Совета. Таким образом, он получил полный контроль над городом. Если в первые месяцы революции Зиновьев старался вести себя относительно прилично, то после того, как 27 августа 1918 года его чуть не застрелили в гостинице «Астория», он словно обезумел.

Зиновьев дал распоряжение «разрешить всем революционерам уничтожать интеллигенцию и несогласных по-своему, прямо на улице». Для выявления «контрреволюционных элементов» создавались специальные «тройки» по районам. За несколько дней работы по новой системе ПетроЧК расстреляла более пятисот человек, выглядевших как интеллигенты. Только в сентябре 1918 года в Петрограде казнили около 800 человек интеллигентного вида и арестовали свыше 6000. Это только официальные данные, без учета расправ, устроенных районными «органами безопасности» и рабочими отрядами.

Когда возник вопрос, чем кормить зверей в зоопарке, Гершен Аронович приказал кормить их трупами расстрелянных.

С началом наступления Николая Юденича осенью 1919 года террор в Петрограде усилился еще больше. Зиновьев отдал приказ уничтожить тысячи заключенных и заложников — интеллигенцию, дворян, офицеров, женщин и детей. На призыв вождя к массовому террору Зиновьев ответил вовремя: «Буржуазия убивает отдельных революционеров, а мы уничтожаем целые классы». Именно он одним из первых начал практиковать уничтожение людей по принадлежности к опальным классам. В Петрограде его прозвали «кровавым Гришкой».

Первое время в голодном городе Зиновьеву, с его гурманскими привычками, жилось сравнительно тяжело. Он считал себя культурным человеком; проживая в Европе, он избаловался и, скучая по французской кухне, восклицал: «Революция, интернационал — все это, конечно, великие вещи. Но я заплачу, если они коснутся Парижа!»

Однако вскоре Зиновьев освоился. Георгий Соломона, который в 1920-х годах был торговым представителем России в Эстонии, вспоминал:

«Однажды ко мне пришел личный представитель вождя Коминтерна, некто Сливкин, с поручением приобрести по специальному списку товары, якобы необходимые Коминтерну. По приказу Зиновьева мне было поручено выделить 200 тысяч марок на эти цели. Товары были закуплены, и Сливкин потребовал два вагона для срочной отправки. Я спросил коллегу, отвечавшего за отправку вагонов, что это за срочный груз, который должен быть отправлен вне очереди, в то время как так необходимы народно-хозяйственные грузы. Вот его ответ: «Все эти предметы предназначены для стола и тела "товарища" Зиновьева… У Зиновьева, этого паршивого Гришки, царскому повару (по слухам, Зиновьев принял на службу царского повара) не хватает различных деликатесов, трюфелей и еще неизвестно чего для стола своего барина… Ананасы, мандарины, бананы, разные фрукты в сахаре, сардины… А народ голодает… А мы должны потакать толстому брюху, разжиревшему на советском хлебе Зиновьеву…»

Показать больше

1 мс. назад

Семья ГолЫх возле своего дома. Саамы с Кольского полуострова, Мурманская область, примерно 1908 год. На снимке изображено жилище — вежа. Это традиционное жилище саамов, обычно стационарное, представляющее собой четырёхугольную пирамиду с усечённой верхушкой. Фотограф: В. А. Плотников.

Показать больше

1 мс. назад

Мы нарисуем твою малышку в образе мультяшки на холсте!

Ты даешь нам её фото, а мы создаем шедевр! Покажи своей малышке, что видишь в ней настоящую принцессу, достойную только королевских подарков. И, по-настоящему честная гарантия: обещаем вау-эффект или вернем деньги!

Отправляй фотографии по ссылке и смотри, что мы умеем:

https://vk.me/portret.love...

Ты даешь нам её фото, а мы создаем шедевр! Покажи своей малышке, что видишь в ней настоящую принцессу, достойную только королевских подарков. И, по-настоящему честная гарантия: обещаем вау-эффект или вернем деньги!

Отправляй фотографии по ссылке и смотри, что мы умеем:

https://vk.me/portret.love...

Показать больше

1 мс. назад

"Выручайте!

У нас есть ребята из детских домов. Сами понимаете — у них нет мамы с папой, некому подсказать, поддержать… Но мы нашли для них выход: создали футбольный клуб.

Для детей сирот это не просто игра. На поле они впервые чувствуют: "Я нужен. Я часть команды. Я могу". И это дорогого стоит.

Но есть серьёзная проблема — проект держится только на пожертвованиях. Нужно оплачивать аренду, покупать форму, обувь… а детки растут быстро, и всё приходится менять. Честно говоря, самим тяжело всё тянуть. Боимся, что всё в один момент просто рухнет.

Поэтому обращаемся к вам, людям со светлой душой и добрым сердцем. Помогите! Даже 50 рублей — это уже реальная помощь для ребят. Для кого-то, может, и мелочь, но для ребёнка — это шанс выйти на поле в кроссовках по размеру и почувствовать себя сильным. Нужным. Значимым.

Если у вас есть желание и возможность — поддержите детей, лишённых родительской заботы."

Сделать это можно прямо на сайте: https://krilyazhizni.ru/ne...

"Мы верим, вместе мы можем подарить сиротам будущее! Спасибо, что вы рядом!"

У нас есть ребята из детских домов. Сами понимаете — у них нет мамы с папой, некому подсказать, поддержать… Но мы нашли для них выход: создали футбольный клуб.

Для детей сирот это не просто игра. На поле они впервые чувствуют: "Я нужен. Я часть команды. Я могу". И это дорогого стоит.

Но есть серьёзная проблема — проект держится только на пожертвованиях. Нужно оплачивать аренду, покупать форму, обувь… а детки растут быстро, и всё приходится менять. Честно говоря, самим тяжело всё тянуть. Боимся, что всё в один момент просто рухнет.

Поэтому обращаемся к вам, людям со светлой душой и добрым сердцем. Помогите! Даже 50 рублей — это уже реальная помощь для ребят. Для кого-то, может, и мелочь, но для ребёнка — это шанс выйти на поле в кроссовках по размеру и почувствовать себя сильным. Нужным. Значимым.

Если у вас есть желание и возможность — поддержите детей, лишённых родительской заботы."

Сделать это можно прямо на сайте: https://krilyazhizni.ru/ne...

"Мы верим, вместе мы можем подарить сиротам будущее! Спасибо, что вы рядом!"

Показать больше

1 мс. назад

Самое загадочное строение Кронштадта. Недалеко от Кронштадта возвышаются бесшумные стены форта «Император Александр I». Его также называют «Чумным». История этого сооружения, в котором сто лет назад располагалась загадочная лаборатория, до сих пор вызывает интерес у жителей Петербурга. В 1894 году в Гонконге и Кантоне началась эпидемия чумы. Постепенно болезнь стала распространяться в другие страны. К 1896 году чума дошла до прикаспийских степей. Укрепление, изолированное от внешнего мира, идеально подходило для проведения опасных работ, и здесь разместилась Комочум — первая в России противочумная лаборатория. Трудно переоценить значимость работы всех, кто трудился на «Чумном форту» и сумел спасти миллионы жизней. Сегодня форт переживает печальную участь многих кронштадтских крепостных сооружений: он разрушается и ветшает. Однако в форте еще можно увидеть уникальные чугунные лестницы, механизмы и стены. Место: Форт «Император Александр I», в 4 км от Кронштадта.

Показать больше

1 мс. назад

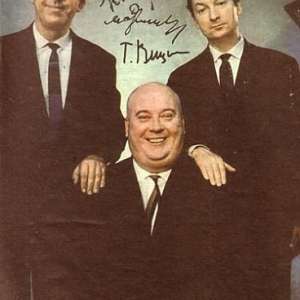

Самый известный русский поручик — Ржевский.

В семье Ржевских было, как в сказке: «Старший умный, средний — так себе, а младший совсем…». Стоит отметить: Сергей Ржевский, младший из трёх сыновей Семена Ржевского, был «не такой, как все», он бросал вызов общественному мнению! Старший стал дипломатом, средний сделал карьеру в армии, а из младшего «получился позорный гвардеец»!

В Венёвском уезде Тульской губернии в середине XIX века жил дворянин подпоручик Сергей Семёнович Ржевский, который «бесчинствовал без меры», часто весьма непристойно, и его шутки нередко шокировали дворянское общество. О приключениях «венёвского безобразника» писала московская бульварная пресса. В армии он прослужил всего год и три месяца, после чего был уволен со службы.

Вот некоторые реальные случаи из жизни поручика Ржевского, попавшие в газеты:

«Однажды на маскарад Ржевский пришёл в костюме печки. Он просунул голову в трубу, внизу печки были отверстия для ног. Он разделся догола и голым залез в картонную печку. Спереди был затоп, сзади — отдушник. Вокруг обоих отверстий были крупные надписи: „Не открывайте печку, в ней угар“. На маскараде все вели себя очень раскованно, а такая надпись побуждала всех открыть печку и заглянуть внутрь. Каждый видел голые мужские половые органы, спереди и сзади. Одни плевались, другие смеялись, но весь зал загудел, и стали собираться толпы. Сергей Семёнович именно этого и добивался. Пришла полиция, и его с триумфом вывели», и так далее.

На фото — тот самый поручик Ржевский в компании...

В семье Ржевских было, как в сказке: «Старший умный, средний — так себе, а младший совсем…». Стоит отметить: Сергей Ржевский, младший из трёх сыновей Семена Ржевского, был «не такой, как все», он бросал вызов общественному мнению! Старший стал дипломатом, средний сделал карьеру в армии, а из младшего «получился позорный гвардеец»!

В Венёвском уезде Тульской губернии в середине XIX века жил дворянин подпоручик Сергей Семёнович Ржевский, который «бесчинствовал без меры», часто весьма непристойно, и его шутки нередко шокировали дворянское общество. О приключениях «венёвского безобразника» писала московская бульварная пресса. В армии он прослужил всего год и три месяца, после чего был уволен со службы.

Вот некоторые реальные случаи из жизни поручика Ржевского, попавшие в газеты:

«Однажды на маскарад Ржевский пришёл в костюме печки. Он просунул голову в трубу, внизу печки были отверстия для ног. Он разделся догола и голым залез в картонную печку. Спереди был затоп, сзади — отдушник. Вокруг обоих отверстий были крупные надписи: „Не открывайте печку, в ней угар“. На маскараде все вели себя очень раскованно, а такая надпись побуждала всех открыть печку и заглянуть внутрь. Каждый видел голые мужские половые органы, спереди и сзади. Одни плевались, другие смеялись, но весь зал загудел, и стали собираться толпы. Сергей Семёнович именно этого и добивался. Пришла полиция, и его с триумфом вывели», и так далее.

На фото — тот самый поручик Ржевский в компании...

Показать больше

1 мс. назад

Портрет любимой в модном мультяшном стиле!

Оригинальный подарок, который тронет сердце и вызовет улыбку.

- Скидка 30% новичкам

- Бесплатные правки

- Более 15 000 довольных заказчиков

Жми и узнавай цену: https://vk.me/portret.love...

Оригинальный подарок, который тронет сердце и вызовет улыбку.

- Скидка 30% новичкам

- Бесплатные правки

- Более 15 000 довольных заказчиков

Жми и узнавай цену: https://vk.me/portret.love...

Показать больше

1 мс. назад

Она больше не видит этот мир. Но всё ещё может чувствовать тепло вашего сердца.

Любочке всего 3 месяца. Её нашли рядом с бездыханной сестричкой, от которой она не отходила. Ослепшая, напуганная, кроха прижималась к тому единственному, что ей было родным. Не зная, что сестры больше нет.

Гной забил кошечке оба глаза, крошечное тельце боролось с инфекцией и паразитами. Когда её принесли в Центр, врачи сразу поняли: зрение не спасти. Но шанс на жизнь был. И ради него стоило побороться.

Начались капельницы, тёплые пелёнки, корм из шприца. Тогда крошка упрямо цеплялась за каждую каплю заботы, а сегодня уже учится жить по-новому: идёт на звук, тянется носиком к знакомым рукам и играет с двумя взрослыми хвостатыми "наставниками", которые помогают ей освоиться в темноте.

Но её путь только начался. Тяжёлое прошлое не отпускает сразу. Котёнку оно оставило инфекции, сильную слабость и хрупкий организм, которому нужно долгое восстановление.

Любаша — имя, которое само по себе про любовь. Сейчас ей нужна именно она: терпеливая, бережная, с витаминами, лекарствами, специальным поддерживающим питанием, капельницами и тёплым пледом, что подарит ощущение безопасности.

Таких малышей в нашем Центре очень много, поэтому мы не сможем спасти Любочку в одиночку. Ей нужен ты! Не с огромными суммами, а посильной поддержкой.

Каждые 100 ₽ это порция лекарства или тарелка лечебного корма. Каждые 300 ₽ — день безопасности, когда боль отступает.

Пожалуйста, стань теми глазами, которых у неё уже нет. Твоя поддержка подарит этому ослепшему, но не сломленному котёнку, новую жизнь.

Поддержать ослепшего котёнка: https://beriginya-bf.ru/pe...

Любочке всего 3 месяца. Её нашли рядом с бездыханной сестричкой, от которой она не отходила. Ослепшая, напуганная, кроха прижималась к тому единственному, что ей было родным. Не зная, что сестры больше нет.

Гной забил кошечке оба глаза, крошечное тельце боролось с инфекцией и паразитами. Когда её принесли в Центр, врачи сразу поняли: зрение не спасти. Но шанс на жизнь был. И ради него стоило побороться.

Начались капельницы, тёплые пелёнки, корм из шприца. Тогда крошка упрямо цеплялась за каждую каплю заботы, а сегодня уже учится жить по-новому: идёт на звук, тянется носиком к знакомым рукам и играет с двумя взрослыми хвостатыми "наставниками", которые помогают ей освоиться в темноте.

Но её путь только начался. Тяжёлое прошлое не отпускает сразу. Котёнку оно оставило инфекции, сильную слабость и хрупкий организм, которому нужно долгое восстановление.

Любаша — имя, которое само по себе про любовь. Сейчас ей нужна именно она: терпеливая, бережная, с витаминами, лекарствами, специальным поддерживающим питанием, капельницами и тёплым пледом, что подарит ощущение безопасности.

Таких малышей в нашем Центре очень много, поэтому мы не сможем спасти Любочку в одиночку. Ей нужен ты! Не с огромными суммами, а посильной поддержкой.

Каждые 100 ₽ это порция лекарства или тарелка лечебного корма. Каждые 300 ₽ — день безопасности, когда боль отступает.

Пожалуйста, стань теми глазами, которых у неё уже нет. Твоя поддержка подарит этому ослепшему, но не сломленному котёнку, новую жизнь.

Поддержать ослепшего котёнка: https://beriginya-bf.ru/pe...

Показать больше

1 мс. назад

Замок Святого Ангела — это архитектурный памятник в Риме, который также называют Мавзолеем Адриана. Это высокое цилиндрическое сооружение находится в парке Адриана на берегу реки Тибр. Его построили в 139 году.

1 мс. назад

Унижение Карла III.

Дональд Трамп решил, что он приехал не к королю, а к гвардейцу и показал, что ему интереснее общаться с ним оставив Карла плестись позади словно придворному пажу.

Дональд Трамп решил, что он приехал не к королю, а к гвардейцу и показал, что ему интереснее общаться с ним оставив Карла плестись позади словно придворному пажу.

2 мс. назад

Цыганские миграции представляют собой одну из самых необычных и сложных историй этнических переселений в Европе и Азии. Этот процесс длился столетиями и оставил след практически в каждой стране. Современные лингвистические и генетические исследования подтверждают, что цыгане (рома) происходят из северо-западных районов Индии, в частности из штатов Раджастхан и Пенджаб. Массовое движение на запад началось примерно в IX–XI веках, вероятно, под влиянием военных конфликтов, социального давления и стремления к лучшим условиям.

Из Индии цыганские племена направились в Персию и Армению в IX–XI веках. Они пересекли Иранское плато и адаптировались к местным культурам. Затем, через Византию, они проникли на Балканы в период с XI по XIV века. Византия стала первым крупным регионом их оседлости. В источниках XIV века впервые встречаются упоминания о "атсингах" — от этого слова произошли названия "цыгане" и "zingari". Многие цыгане занимались ремёслами, кузнечным делом и музыкой.

В период с XIV по XVI века цыгане распространились по Европе. Через Балканы некоторые группы дошли до Венгрии, Польши и Чехии, а другие — через Грецию и Италию — в Испанию и Францию. В 1417 году их впервые официально зарегистрировали в Священной Римской империи. В XVII–XIX веках цыгане в Европе часто подвергались преследованиям и изгнаниям, что заставляло их постоянно менять место жительства. Часть из них направилась на север — в Россию и Скандинавию, другая часть — на запад к Атлантическому океану, а затем в Америку, начиная с XVI века через Испанию и Португалию. В XIX веке небольшие группы цыган оказались даже в Южной Америке и Австралии.

В XX–XXI веках цыгане образовали глобальную диаспору. В настоящее время они проживают почти во всех странах мира — от США до Узбекистана, от России до Бразилии. Самые крупные общины находятся в Румынии, Болгарии, Венгрии, Испании и Турции. Цыгане редко мигрировали централизованно: чаще всего небольшие группы и семьи переходили из одной страны в другую. Обычно они пересекали границы в составе торговых или военных караванов, маскируясь под паломников или странствующих ремесленников. Благодаря кочевому образу жизни, способности быстро адаптироваться в языке и ремёслам — ковке, гаданию, музыке — они находили временное убежище практически везде. История цыганской миграции — это тысячелетний путь от Индии через Европу и дальше по всему миру. Эта история показывает, как маленький народ сумел расселиться на всех континентах, сохранив при этом уникальную культуру, язык и традиции, несмотря на постоянные преследования.

Из Индии цыганские племена направились в Персию и Армению в IX–XI веках. Они пересекли Иранское плато и адаптировались к местным культурам. Затем, через Византию, они проникли на Балканы в период с XI по XIV века. Византия стала первым крупным регионом их оседлости. В источниках XIV века впервые встречаются упоминания о "атсингах" — от этого слова произошли названия "цыгане" и "zingari". Многие цыгане занимались ремёслами, кузнечным делом и музыкой.

В период с XIV по XVI века цыгане распространились по Европе. Через Балканы некоторые группы дошли до Венгрии, Польши и Чехии, а другие — через Грецию и Италию — в Испанию и Францию. В 1417 году их впервые официально зарегистрировали в Священной Римской империи. В XVII–XIX веках цыгане в Европе часто подвергались преследованиям и изгнаниям, что заставляло их постоянно менять место жительства. Часть из них направилась на север — в Россию и Скандинавию, другая часть — на запад к Атлантическому океану, а затем в Америку, начиная с XVI века через Испанию и Португалию. В XIX веке небольшие группы цыган оказались даже в Южной Америке и Австралии.

В XX–XXI веках цыгане образовали глобальную диаспору. В настоящее время они проживают почти во всех странах мира — от США до Узбекистана, от России до Бразилии. Самые крупные общины находятся в Румынии, Болгарии, Венгрии, Испании и Турции. Цыгане редко мигрировали централизованно: чаще всего небольшие группы и семьи переходили из одной страны в другую. Обычно они пересекали границы в составе торговых или военных караванов, маскируясь под паломников или странствующих ремесленников. Благодаря кочевому образу жизни, способности быстро адаптироваться в языке и ремёслам — ковке, гаданию, музыке — они находили временное убежище практически везде. История цыганской миграции — это тысячелетний путь от Индии через Европу и дальше по всему миру. Эта история показывает, как маленький народ сумел расселиться на всех континентах, сохранив при этом уникальную культуру, язык и традиции, несмотря на постоянные преследования.

Показать больше

2 мс. назад

И ведь таких тысячи во всех бывших республиках СССР...

Народный поэт Таджикистана Гулрухсор Сафиева. Член КПСС с 1968 по 1991 годы, народный депутат СССР, председатель фонда культуры Таджикистана и секретарь союза писателей Таджикистана.

Во время Гражданской войны в Таджикистане была одной из главных подстрекательниц к насилию против "северных варваров" и выступала за изгнание русских из Таджикистана. Сафиева на митингах выступала с крайне русофобских позиций. Её главными лозунгами тогда были: "поруганная северными варварами, моя прекрасная темноокая родина желает мести!" "Пора смыть русскую накипь!" "Свобода превыше всего!"

Однако когда мечты поэтессы начали сбываться, к ней пришли исламисты с праведными претензиями о ее советском коллаборационистском прошлом.

По словам Сафиевой, когда ее пришли убивать, она успела воскликнуть: "как вы можете убить меня, если в школе учили наизусть мои стихи?!!"

Один из исламских боевиков узнал Сафиеву по портрету в учебнике родной речи. Это тогда и спасло ей жизнь.

После чего борец с русскими решила поскорее сбежать из "прекрасной темноокой родины". Как и многие таджикские беженцы, Сафиева перебралась в Россию. Из Таджикистана ее вывезли российские военные. А сама поэтесса поселилась в Москве, где до сих пор и проживает став гражданкой России.

Народный поэт Таджикистана Гулрухсор Сафиева. Член КПСС с 1968 по 1991 годы, народный депутат СССР, председатель фонда культуры Таджикистана и секретарь союза писателей Таджикистана.

Во время Гражданской войны в Таджикистане была одной из главных подстрекательниц к насилию против "северных варваров" и выступала за изгнание русских из Таджикистана. Сафиева на митингах выступала с крайне русофобских позиций. Её главными лозунгами тогда были: "поруганная северными варварами, моя прекрасная темноокая родина желает мести!" "Пора смыть русскую накипь!" "Свобода превыше всего!"

Однако когда мечты поэтессы начали сбываться, к ней пришли исламисты с праведными претензиями о ее советском коллаборационистском прошлом.

По словам Сафиевой, когда ее пришли убивать, она успела воскликнуть: "как вы можете убить меня, если в школе учили наизусть мои стихи?!!"

Один из исламских боевиков узнал Сафиеву по портрету в учебнике родной речи. Это тогда и спасло ей жизнь.

После чего борец с русскими решила поскорее сбежать из "прекрасной темноокой родины". Как и многие таджикские беженцы, Сафиева перебралась в Россию. Из Таджикистана ее вывезли российские военные. А сама поэтесса поселилась в Москве, где до сих пор и проживает став гражданкой России.

Показать больше

2 мс. назад

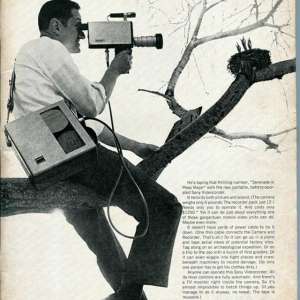

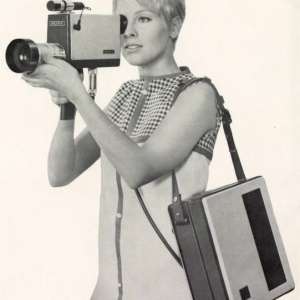

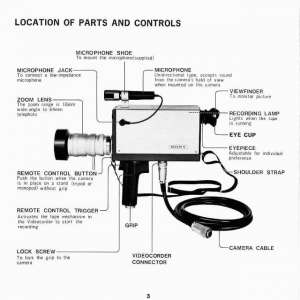

24 января 1969 года Ринго хвастался своей видеокамерой Sony DV-2400 Portapak, которую, как он говорил, приобрёл полгода назад. Пол и остальные с интересом рассматривали камеру, а Джону было всё равно — он играл на гитаре.

Набор Sony DV-2400 Portapak, включающий чёрно-белую видеокамеру и катушечный рекордер, был выпущен в 1967 году и тогда стоил 1500 долларов (примерно 12-13 тысяч по современным меркам).

Появление видеокамеры Portapak сильно повлияло на развитие видеоарта, любительского телевидения и активистских движений. Такие видеогруппы, как TVTV и Videofreex, применяли эту технологию для съёмок контркультурных инициатив, обходя три главных телеканала США. Portapak стала важным инструментом и для Raindance Foundation — объединения художников, учёных и теоретиков, вдохновлённых возможностями портативного видео и его потенциалом в качестве альтернативного средства коммуникации. Благодаря доступности и возможности быстро просматривать записанный материал, эта техника открыла новые возможности для художников, экспериментаторов и социальных критиков, позволяя им создавать и распространять видеоработы без участия крупных студий с большими бюджетами.

Целое поколение, выросшее под влиянием телевещания, внезапно получило инструмент для выражения своих телевизионных идей. Portapak была сравнительно недорогой, лёгкой, надёжной, простой в использовании и обеспечивала достаточно хорошее чёрно-белое изображение с приемлемым звуком. Плёнка была многоразовой и недорогой. Именно это устройство дало старт мощному движению, связавшему видео с социальными переменами.

Американская художница Гермина Фрид в своей книге писала: «Казалось, что Portapak была создана специально для художников — именно в тот период, когда формализм окончательно устарел; когда стало политически неудобно создавать материальные объекты, но игнорировать форму было бессмысленно; когда перформанс стал основным художественным выражением, но не было ни сцен, ни способов его зафиксировать; когда всё чаще звучал знаменитый берклианский вопрос: „Если ты построил скульптуру в пустыне и никто её не увидел, существует ли она?“; когда стало понятно, что телевидение передаёт информацию большему количеству людей, чем любая галерея с белыми стенами; когда стало ясно, что для осмысления пространства нужно работать со временем; когда в разных дисциплинах рушились старые догмы и возникали новые модели мышления — именно в этот момент Portapak оказалась в руках художников».

Набор Sony DV-2400 Portapak, включающий чёрно-белую видеокамеру и катушечный рекордер, был выпущен в 1967 году и тогда стоил 1500 долларов (примерно 12-13 тысяч по современным меркам).

Появление видеокамеры Portapak сильно повлияло на развитие видеоарта, любительского телевидения и активистских движений. Такие видеогруппы, как TVTV и Videofreex, применяли эту технологию для съёмок контркультурных инициатив, обходя три главных телеканала США. Portapak стала важным инструментом и для Raindance Foundation — объединения художников, учёных и теоретиков, вдохновлённых возможностями портативного видео и его потенциалом в качестве альтернативного средства коммуникации. Благодаря доступности и возможности быстро просматривать записанный материал, эта техника открыла новые возможности для художников, экспериментаторов и социальных критиков, позволяя им создавать и распространять видеоработы без участия крупных студий с большими бюджетами.

Целое поколение, выросшее под влиянием телевещания, внезапно получило инструмент для выражения своих телевизионных идей. Portapak была сравнительно недорогой, лёгкой, надёжной, простой в использовании и обеспечивала достаточно хорошее чёрно-белое изображение с приемлемым звуком. Плёнка была многоразовой и недорогой. Именно это устройство дало старт мощному движению, связавшему видео с социальными переменами.

Американская художница Гермина Фрид в своей книге писала: «Казалось, что Portapak была создана специально для художников — именно в тот период, когда формализм окончательно устарел; когда стало политически неудобно создавать материальные объекты, но игнорировать форму было бессмысленно; когда перформанс стал основным художественным выражением, но не было ни сцен, ни способов его зафиксировать; когда всё чаще звучал знаменитый берклианский вопрос: „Если ты построил скульптуру в пустыне и никто её не увидел, существует ли она?“; когда стало понятно, что телевидение передаёт информацию большему количеству людей, чем любая галерея с белыми стенами; когда стало ясно, что для осмысления пространства нужно работать со временем; когда в разных дисциплинах рушились старые догмы и возникали новые модели мышления — именно в этот момент Portapak оказалась в руках художников».

Показать больше

2 мс. назад

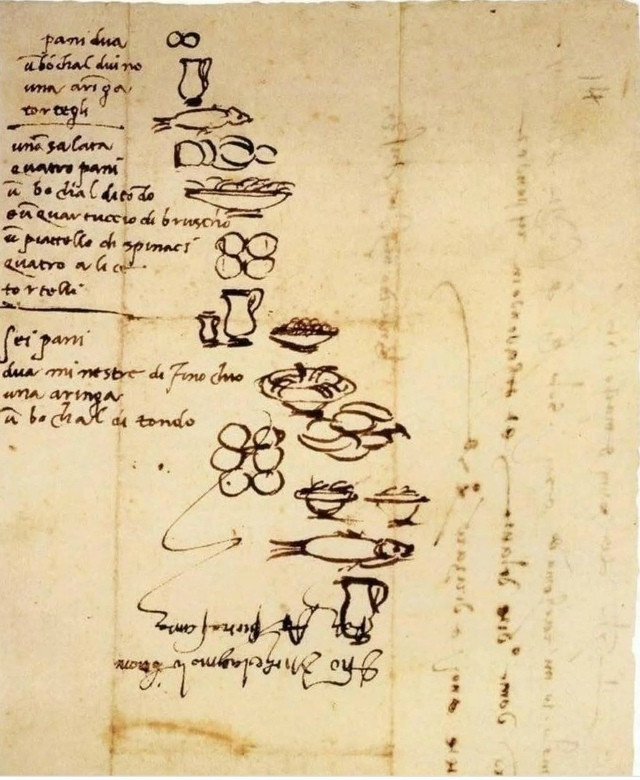

В 1518 году Микеланджело создал проиллюстрированный перечень покупок для своего слуги, который не умел читать и писать. В этот список входили простые продукты: хлеб, вино, сельдь, паста (тортелли), салаты, шпинат, анчоусы и суп из фенхеля. Список был нарисован на обратной стороне письма и демонстрирует, что Микеланджело использовал визуальные способы общения из-за неграмотности слуги, что отражает социальные особенности того времени. Рукопись с этим списком покупок хранится в музее Casa Buonarroti во Флоренции.

Показать больше

2 мс. назад

«Мне восемьдесят четвёртый год… Да… Как-то совсем неожиданно подкрался этот срок и дал о себе знать кашлем, одышкой, одутловатостью и болью в суставах… Но главное, главное! Пониманием отчетливым очень малого срока, отпущенного мне до ухода туда… куда-то… до расставания со всем любимым, спрятанным где-то глубоко-глубоко. Неужели больше никогда я вместе с мамой не буду возвращаться в поздних сумерках из глухого леса в свою хотьковскую избу?.. Неужели с папой больше никогда!!! Никогда не буду я сидеть на западной трибуне московского стадиона «Динамо» на матче ЦДК-«Динамо», и папа говорит: «Впечатление такое, что цэдэковцев больше на поле, чем динамовцев…» И не раздастся радостный, заливистый звонок моего взрослого велосипеда, а бабушка из нашего кухонного окна на четвёртом этаже не крикнет: «Эй, номер двадцать два шестьдесят четыре (это был номер моего велосипеда), идите обедать!» Неужели никогда не замрёт мое сердце, и не двинется мягко в разные стороны оливково-серый с белоснежной чайкой среди тусклых золотых завитков мхатовский занавес, и не зальёт светом и счастьем гостиную с колоннами, с тёплым майским садом за дверьми и тремя сёстрами на авансцене?.. Да нет, не зальёт.

Неужели я до конца дней обречён смотреть одну концептуалистическую дребедень с ее мнимой сложностью, которой пытаются заменить подлинность пьесы «на смыслы». Да, все так, только так.

Ну, хорошо. А Тарховка, наши ночи счастливые с жарко натопленной печью среди белоснежных снегов… Господи?

Ну что ты несёшь, дурень? Ну, конечно, нет… Но ведь было, было… счастье прошлых лет…

А ты нерадиво отнёсся к той бриллиантовой россыпи тысяч (восемьдесят четыре на триста шестьдесят пять), около сорока тысяч дней, которые тебе были даны, нерадиво.

Вот он, девятый десяток!

Вот они — восемьдесят четыре года. Совершенно неожиданно. Все было как-то нормально… и, казалось бы…

Ан нет! «Снаряды ложатся все ближе и ближе! Ещё один — и здравствуйте, Константин Сергеевич!» — как говорил артист Московского Художественного театра Борис Николаевич Ливанов…

— Ну что ж! И там неплохая команда собирается — не так скучно будет, как на этом свете! — утешал себя один знакомый артист.

Так-то оно так…

«А вы, молодой человек, что хотите играть?» — спросят Константин Сергеевич, Евгений Багратионович, Олег Николаевич, Георгий Александрович, Юрий Петрович — да их там целая толпа, выбирай — не хочу!

«Я-то? Ну что ж, вот не сыграл я Федю Протасова — его хотел бы. Или царя Фёдора Иоанновича — тоже неплохо… А Иванов Чехова? У меня ведь и трактовка интересная есть! А?! Или Юлий Цезарь Шекспира?! Могу!»

«Э-э-э, не-е-ет, — скажут вышеупомянутые мэтры, сидя рядышком на садовой лавочке под кипарисами и лаврами, потягивая лимонад „Буратино“. — Не-е-ет, молодой человек! Нет. На эти роли есть у нас Качалов, Москвин, Смоктуновский, Симонов, Меркурьев, Ливанов, Болдуман… Вот они в очереди за талонами стоят. Да и поменьше роли все разобраны — вон вторая очередь, подлиннее, там и Борисов, и Богатырёв, и Евстигнеев, и Стржельчик, и Трофимов, и Грибов, и Масальский… Яковлев, Папанов… Стоят, толкаются, интриги плетут… Так что вы уж давайте начните с малого: „К вам Александр Андреич Чацкий!“ — и все! А что? Роль-то и крохотная, но добротная, можете и дикцию подработать — ведь у нас плоховато с этим делом…»

Вот и лежу под капельницами, дышу кислородом, глотаю сотни таблеток — и все для того, чтобы оттянуть неотвратимость этого разговора … На этом свете хоть каким-то уважением пользуюсь — вон, отдельную палату дали с телевизором, хоть и шипит, — а там что? Заново все начинать?!

Да, конечно, плоховато я распорядился бриллиантовой россыпью тысяч дней (восемьдесят четыре умножить на триста шестьдесят пять равняется…).

Телефон-то с калькулятором не работает, а сосчитать так…

Ладно, потом сосчитаю, в общем, плоховато.

Вот, собственно говоря, и все. Вечер в больнице — самое дохлое время. За окном тьма и тоска. Днём можно любоваться Маркизовой лужей. Сейчас ничего не видно. Чёрная ночь, холодное мокрое стекло. Ветер бросает в стекло пригоршни дождя со снегом, выбивает тревожную дробь. В такие вечера невольно лезут в голову ненужные мысли, в основном — тревожно-грустные…

Но разве я одинок? Да нет, конечно. Жена, девочки, внуки. Вроде все хорошо… Ан нет, тоска гложет. Каждый умирает в одиночку. Так назван роман Фаллады. И назван точно.

И в Москве в бытность мою депутатом… вроде не один. Много новых друзей, нужное, хоть и трудное дело…

Но вот сижу я один в нашей коммунальной квартире на Покровке, в квартире, в которой я родился, в квартире, в которой прожил детство и юность. Раньше она была полна народом: дедушка, бабушка, мама, папа, Жора, я, Ася, Агаша, Костя, Марисаковна — жили семьей…

Иногда поругивались, мирились. Помогали друг другу. Ася гуляла со мной маленьким на Чистых прудах…

Пережили войну… Керосинка, примусы, керогазы… печки…

Карточки… Наши венские стулья, для крепости перевязанные Асиными телефонными шнурами… Аптека на первом этаже, наш двор, пропахший валерьянкой

… Кот Барсик…

И вот стали тихонько, один за другим, уходить из квартиры ее жители… Дедушка… Агаша… Я перебрался в Ленинград, и оставшиеся — Ася, Костя, папа, мама, бабушка — радостно встречали меня пирогами, чаем… Рассказы, разговоры…

Но время брало своё, пустела квартира, ушла и бабушка, ушли и мама, и папа, и Костя…

Последней была Ася… Потом и она ушла. Пусто и тихо. Новыми жильцами почему-то долго не заселяли.

Остались столы, стулья, кастрюли, ножи, вилки — все, все для жизни, а жить уже некому. Тишина. Пусто. И я в пустоте. И только теперь, в этой пустоте, я впервые почувствовал, какой драгоценностью была та жизнь и что уже не вернёшь ничего.

В ледяной тишине квартиры я, шаркая ногами в тапочках, стараюсь шаркать так же, как папа… И эхо пустой квартиры отвечает мне папиной близостью…

Или крикнешь громко в чёрную пустоту: «Мама! Чай будешь пить? — и на долю секунды воскресает наш круглый обеденный стол, покрытый лысой, потертой клеенкой, алюминиевый чайник с подгоревшей деревянной ручкой и грелкой-«купчихой»…

И вновь тишина и смерть.

Быстро прошла жизнь!

Школа, рисование, футбол, первая любовь, телефон-автомат на Покровке.

К-7-55-63… Лиду можно?

Зачем эта гулкая пустота в квартире? И я один смотрю в кухонное окно на белый снежный двор, на голые чёрные деревья, слушаю воронье карканье…

Вот собаки — бездомная дворовая стая — мои друзья… Их глава, его звали Бимом, — здоровенный чёрный дворняга — был сдержан, но приветлив. Его жена — вертлявая Бэлла — смотрела заискивающе и ласково. И много их разновозрастных детей. Жили они в подвале соседнего полуразрушенного дома.

Во время съездов и съёмок неделями я жил в Москве, в нашей пустой и тревожно-грустной квартире.

Никогда не ласкал собак, не почесывал Бима за ухом, да он бы и не позволил подобной фамильярности. Отношения были чисто мужские, сдержанные.

Подкармливал их, чем мог.

В бывшем магазине «Центросоюз» иногда выбрасывали ужасные котлеты — больше ничего не было на прилавках, а эти котлеты — человек съесть их просто не мог, серо-зелёные какие-то… Из чего они были сделаны? Но на абсолютно пустом прилавке лежали только они, я брал штук десять-двадцать и давал собакам. Они привыкли ко мне и всегда приветствовали, подбегая и махая дурацкими своими хвостами. Так продолжалось два года.

И вот съезд был распущен, съемки закончены, и я прощался с Москвой, с квартирой, звенящей и гулкой от пустоты…

Понимал, что уезжаю надолго и что этот период зыбкой близости с прошлым закончен навсегда.

Пошёл к мяснику в магазин.

За две пол-литры, которые удалось достать случайно, он продал мне два кило вырезки из своих секретных запасов. Нарезал вырезку из много-много кусков.

Уезжая, я взял вещи, запер двери и вышел во двор. Собаки подошли.

Я протянул Биму ладонь, на которой лежал кусок вырезки граммов сто. Бим понюхал. Отошёл и вопросительно посмотрел на меня. «Ешь, Бим, ешь!» он осторожно взял с ладони мясо. Не глотал. Держал в зубах и глядел на свою стаю. На Беллу. Я протянул и Бэлле кусок. И щенкам. Бэлла и дети стали есть.

Тогда и Бим проглотил невиданное лакомство.

Я ещё и ещё давал ему мясо. И Бэлле, и щенкам. Наконец мясо кончилось. Бим посмотрел вопросительно. Я показал Биму пустые ладони. Бим постоял, потом подошёл и ткнулся мягким своим носом мне в колено и постоял так минуты две.

Оглядел я мой остывший, холодный двор, вдохнул родной аптечный запах.

Посмотрел вверх, на голый пустой балкон чёрной лестницы, с которого мама когда-то, провожая меня, махала мне рукой… Посмотрел на Бима… на собак… Они вильнули хвостами…

Я сказал им: «Пока!» — и пошёл на вокзал.

Больше я их никогда не видел».

© О. Басилашвили, фрагмент книги «Палата 26», 2018

Неужели я до конца дней обречён смотреть одну концептуалистическую дребедень с ее мнимой сложностью, которой пытаются заменить подлинность пьесы «на смыслы». Да, все так, только так.

Ну, хорошо. А Тарховка, наши ночи счастливые с жарко натопленной печью среди белоснежных снегов… Господи?

Ну что ты несёшь, дурень? Ну, конечно, нет… Но ведь было, было… счастье прошлых лет…

А ты нерадиво отнёсся к той бриллиантовой россыпи тысяч (восемьдесят четыре на триста шестьдесят пять), около сорока тысяч дней, которые тебе были даны, нерадиво.

Вот он, девятый десяток!

Вот они — восемьдесят четыре года. Совершенно неожиданно. Все было как-то нормально… и, казалось бы…

Ан нет! «Снаряды ложатся все ближе и ближе! Ещё один — и здравствуйте, Константин Сергеевич!» — как говорил артист Московского Художественного театра Борис Николаевич Ливанов…

— Ну что ж! И там неплохая команда собирается — не так скучно будет, как на этом свете! — утешал себя один знакомый артист.

Так-то оно так…

«А вы, молодой человек, что хотите играть?» — спросят Константин Сергеевич, Евгений Багратионович, Олег Николаевич, Георгий Александрович, Юрий Петрович — да их там целая толпа, выбирай — не хочу!

«Я-то? Ну что ж, вот не сыграл я Федю Протасова — его хотел бы. Или царя Фёдора Иоанновича — тоже неплохо… А Иванов Чехова? У меня ведь и трактовка интересная есть! А?! Или Юлий Цезарь Шекспира?! Могу!»

«Э-э-э, не-е-ет, — скажут вышеупомянутые мэтры, сидя рядышком на садовой лавочке под кипарисами и лаврами, потягивая лимонад „Буратино“. — Не-е-ет, молодой человек! Нет. На эти роли есть у нас Качалов, Москвин, Смоктуновский, Симонов, Меркурьев, Ливанов, Болдуман… Вот они в очереди за талонами стоят. Да и поменьше роли все разобраны — вон вторая очередь, подлиннее, там и Борисов, и Богатырёв, и Евстигнеев, и Стржельчик, и Трофимов, и Грибов, и Масальский… Яковлев, Папанов… Стоят, толкаются, интриги плетут… Так что вы уж давайте начните с малого: „К вам Александр Андреич Чацкий!“ — и все! А что? Роль-то и крохотная, но добротная, можете и дикцию подработать — ведь у нас плоховато с этим делом…»

Вот и лежу под капельницами, дышу кислородом, глотаю сотни таблеток — и все для того, чтобы оттянуть неотвратимость этого разговора … На этом свете хоть каким-то уважением пользуюсь — вон, отдельную палату дали с телевизором, хоть и шипит, — а там что? Заново все начинать?!

Да, конечно, плоховато я распорядился бриллиантовой россыпью тысяч дней (восемьдесят четыре умножить на триста шестьдесят пять равняется…).

Телефон-то с калькулятором не работает, а сосчитать так…

Ладно, потом сосчитаю, в общем, плоховато.

Вот, собственно говоря, и все. Вечер в больнице — самое дохлое время. За окном тьма и тоска. Днём можно любоваться Маркизовой лужей. Сейчас ничего не видно. Чёрная ночь, холодное мокрое стекло. Ветер бросает в стекло пригоршни дождя со снегом, выбивает тревожную дробь. В такие вечера невольно лезут в голову ненужные мысли, в основном — тревожно-грустные…

Но разве я одинок? Да нет, конечно. Жена, девочки, внуки. Вроде все хорошо… Ан нет, тоска гложет. Каждый умирает в одиночку. Так назван роман Фаллады. И назван точно.

И в Москве в бытность мою депутатом… вроде не один. Много новых друзей, нужное, хоть и трудное дело…

Но вот сижу я один в нашей коммунальной квартире на Покровке, в квартире, в которой я родился, в квартире, в которой прожил детство и юность. Раньше она была полна народом: дедушка, бабушка, мама, папа, Жора, я, Ася, Агаша, Костя, Марисаковна — жили семьей…

Иногда поругивались, мирились. Помогали друг другу. Ася гуляла со мной маленьким на Чистых прудах…

Пережили войну… Керосинка, примусы, керогазы… печки…

Карточки… Наши венские стулья, для крепости перевязанные Асиными телефонными шнурами… Аптека на первом этаже, наш двор, пропахший валерьянкой

… Кот Барсик…

И вот стали тихонько, один за другим, уходить из квартиры ее жители… Дедушка… Агаша… Я перебрался в Ленинград, и оставшиеся — Ася, Костя, папа, мама, бабушка — радостно встречали меня пирогами, чаем… Рассказы, разговоры…

Но время брало своё, пустела квартира, ушла и бабушка, ушли и мама, и папа, и Костя…

Последней была Ася… Потом и она ушла. Пусто и тихо. Новыми жильцами почему-то долго не заселяли.

Остались столы, стулья, кастрюли, ножи, вилки — все, все для жизни, а жить уже некому. Тишина. Пусто. И я в пустоте. И только теперь, в этой пустоте, я впервые почувствовал, какой драгоценностью была та жизнь и что уже не вернёшь ничего.

В ледяной тишине квартиры я, шаркая ногами в тапочках, стараюсь шаркать так же, как папа… И эхо пустой квартиры отвечает мне папиной близостью…

Или крикнешь громко в чёрную пустоту: «Мама! Чай будешь пить? — и на долю секунды воскресает наш круглый обеденный стол, покрытый лысой, потертой клеенкой, алюминиевый чайник с подгоревшей деревянной ручкой и грелкой-«купчихой»…

И вновь тишина и смерть.

Быстро прошла жизнь!

Школа, рисование, футбол, первая любовь, телефон-автомат на Покровке.

К-7-55-63… Лиду можно?

Зачем эта гулкая пустота в квартире? И я один смотрю в кухонное окно на белый снежный двор, на голые чёрные деревья, слушаю воронье карканье…

Вот собаки — бездомная дворовая стая — мои друзья… Их глава, его звали Бимом, — здоровенный чёрный дворняга — был сдержан, но приветлив. Его жена — вертлявая Бэлла — смотрела заискивающе и ласково. И много их разновозрастных детей. Жили они в подвале соседнего полуразрушенного дома.

Во время съездов и съёмок неделями я жил в Москве, в нашей пустой и тревожно-грустной квартире.

Никогда не ласкал собак, не почесывал Бима за ухом, да он бы и не позволил подобной фамильярности. Отношения были чисто мужские, сдержанные.

Подкармливал их, чем мог.

В бывшем магазине «Центросоюз» иногда выбрасывали ужасные котлеты — больше ничего не было на прилавках, а эти котлеты — человек съесть их просто не мог, серо-зелёные какие-то… Из чего они были сделаны? Но на абсолютно пустом прилавке лежали только они, я брал штук десять-двадцать и давал собакам. Они привыкли ко мне и всегда приветствовали, подбегая и махая дурацкими своими хвостами. Так продолжалось два года.

И вот съезд был распущен, съемки закончены, и я прощался с Москвой, с квартирой, звенящей и гулкой от пустоты…

Понимал, что уезжаю надолго и что этот период зыбкой близости с прошлым закончен навсегда.

Пошёл к мяснику в магазин.

За две пол-литры, которые удалось достать случайно, он продал мне два кило вырезки из своих секретных запасов. Нарезал вырезку из много-много кусков.

Уезжая, я взял вещи, запер двери и вышел во двор. Собаки подошли.

Я протянул Биму ладонь, на которой лежал кусок вырезки граммов сто. Бим понюхал. Отошёл и вопросительно посмотрел на меня. «Ешь, Бим, ешь!» он осторожно взял с ладони мясо. Не глотал. Держал в зубах и глядел на свою стаю. На Беллу. Я протянул и Бэлле кусок. И щенкам. Бэлла и дети стали есть.

Тогда и Бим проглотил невиданное лакомство.

Я ещё и ещё давал ему мясо. И Бэлле, и щенкам. Наконец мясо кончилось. Бим посмотрел вопросительно. Я показал Биму пустые ладони. Бим постоял, потом подошёл и ткнулся мягким своим носом мне в колено и постоял так минуты две.

Оглядел я мой остывший, холодный двор, вдохнул родной аптечный запах.

Посмотрел вверх, на голый пустой балкон чёрной лестницы, с которого мама когда-то, провожая меня, махала мне рукой… Посмотрел на Бима… на собак… Они вильнули хвостами…

Я сказал им: «Пока!» — и пошёл на вокзал.

Больше я их никогда не видел».

© О. Басилашвили, фрагмент книги «Палата 26», 2018

Показать больше

2 мс. назад

Солдаты 2-й пехотной дивизии США развлекаются с немецкими военнопленными в городе Лейпциг. 18 апреля 1945 года.

2 мс. назад

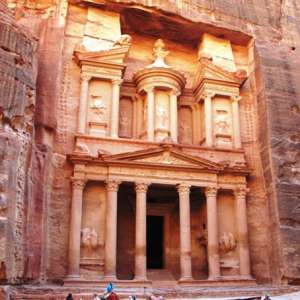

Скрытый в глубине песчаниковых каньонов Иордании древний город Петра является вечным свидетельством изобретательности набатеев — народа, который превратил бесплодную пустыню в один из самых необычных городских центров древности.

Набатеи, изначально кочевые арабские торговцы, обосновались в этих суровых краях около IV века до н. э. Их отличительной чертой было непревзойденное мастерство в области гидротехники. В регионе, где ежегодно выпадало менее 15 см осадков, они создали сложную сеть плотин, цистерн и керамических трубопроводов, которые собирали, хранили и распределяли каждую каплю. Эти системы минимизировали испарение, отфильтровывали осадок и обеспечивали население численностью почти 30 000 человек, а также способствовали выращиванию пышных садов в самом сердце пустыни.

Самые известные памятники Петры — розовые фасады, такие как Сокровищница (Эль-Хазне), — были высечены прямо в высоких скалах. Эти богато украшенные фасады скрывали обширные внутренние помещения, и многие из них были ориентированы так, чтобы использовать солнечный свет во время солнцестояний и равноденствий, что указывает на астрономические познания набатеев.

Благодаря своему стратегическому расположению на пересечении основных торговых путей, Петра стала центром торговли благовониями и пряностями. Вместо того чтобы расширяться путём завоеваний, набатеи добивались богатства и независимости дипломатическим путём, платя дань могущественным соседям и сохраняя при этом свою независимость.

Захваченная Римом в 106 году н. э., Петра некоторое время процветала, пока изменение торговых путей и землетрясения не привели к постепенному упадку. На протяжении столетий Петра была утрачена для большей части мира, но в 1812 году была возвращена западному миру швейцарским исследователем Иоганном Людвигом Буркхардтом, что обеспечило сохранение наследия искусства и инженерного искусства набатеев.

Набатеи, изначально кочевые арабские торговцы, обосновались в этих суровых краях около IV века до н. э. Их отличительной чертой было непревзойденное мастерство в области гидротехники. В регионе, где ежегодно выпадало менее 15 см осадков, они создали сложную сеть плотин, цистерн и керамических трубопроводов, которые собирали, хранили и распределяли каждую каплю. Эти системы минимизировали испарение, отфильтровывали осадок и обеспечивали население численностью почти 30 000 человек, а также способствовали выращиванию пышных садов в самом сердце пустыни.

Самые известные памятники Петры — розовые фасады, такие как Сокровищница (Эль-Хазне), — были высечены прямо в высоких скалах. Эти богато украшенные фасады скрывали обширные внутренние помещения, и многие из них были ориентированы так, чтобы использовать солнечный свет во время солнцестояний и равноденствий, что указывает на астрономические познания набатеев.

Благодаря своему стратегическому расположению на пересечении основных торговых путей, Петра стала центром торговли благовониями и пряностями. Вместо того чтобы расширяться путём завоеваний, набатеи добивались богатства и независимости дипломатическим путём, платя дань могущественным соседям и сохраняя при этом свою независимость.

Захваченная Римом в 106 году н. э., Петра некоторое время процветала, пока изменение торговых путей и землетрясения не привели к постепенному упадку. На протяжении столетий Петра была утрачена для большей части мира, но в 1812 году была возвращена западному миру швейцарским исследователем Иоганном Людвигом Буркхардтом, что обеспечило сохранение наследия искусства и инженерного искусства набатеев.

Показать больше

2 мс. назад

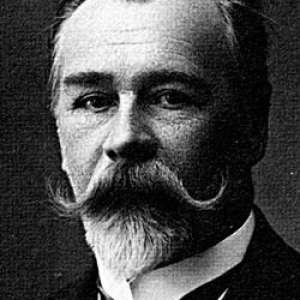

«Не будет у России, и никогда ещё не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобождёнными.

Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь, повторяю, именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство их свободе, и хоть в концерте европейских держав будет и Россия, — но они именно в защиту от России это и сделают.

Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшею благодарностью.

Может быть, целое столетие или ещё более, они будут беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России; они будут заискивать и пресмыкаться перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на неё и интриговать против неё.

О, я не говорю про отдельные лица: будут такие, которые поймут, что значила, значит и будет значить Россия...»

© Фёдор Достоевский

Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь, повторяю, именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство их свободе, и хоть в концерте европейских держав будет и Россия, — но они именно в защиту от России это и сделают.

Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшею благодарностью.

Может быть, целое столетие или ещё более, они будут беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России; они будут заискивать и пресмыкаться перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на неё и интриговать против неё.

О, я не говорю про отдельные лица: будут такие, которые поймут, что значила, значит и будет значить Россия...»

© Фёдор Достоевский

Показать больше

2 мс. назад

🚀 Семейные истории начинаются здесь!

Присоединяйтесь к новому сезону конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей»!

Что вас ждет?

✨ Удивительные открытия, создание семейных традиций, гордость за свою семью.

✨ Новые друзья из разных уголков страны.

✨ Шанс показать сплоченность вашей семьи!

✨ Возможность выиграть главные призы проекта: сертификат на 5 000 000 рублей на улучшение жилищных условий или большое семейное путешествие. А еще много интересных заданий и подарков от партнеров для самых активных участников!

Почему это нужно вам?

✅ Сближение поколений: бабушки, дедушки, родители и дети – вместе вы станете настоящей командой!

✅ Уникальный опыт: вы точно будете делать вместе то, чего не делали никогда!

✅ Крутые призы: сертификаты, семейные путешествия, подарки от партнеров и море эмоций!

Как участвовать?

1️⃣ Соберите команду из четырех человек – трех поколений семьи (обязательно участие ребенка 5–17 лет).

2️⃣ Создайте семейный аккаунт и заполните анкеты на сайте https://vk.cc/cPawld

3️⃣ Творите, побеждайте, создавайте свою историю!

Внесите свой вклад в сохранение семейных ценностей на сайте: https://vk.cc/cPawld

#ЭтоУНасСемейное #РоссияСтранаВозможностей

Сроки проведения конкурса 27.05.2025–08.07.2026. Информация об организаторе конкурса, о порядке и правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам конкурса, а также о сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте https://vk.cc/cPawld

Присоединяйтесь к новому сезону конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей»!

Что вас ждет?

✨ Удивительные открытия, создание семейных традиций, гордость за свою семью.

✨ Новые друзья из разных уголков страны.

✨ Шанс показать сплоченность вашей семьи!

✨ Возможность выиграть главные призы проекта: сертификат на 5 000 000 рублей на улучшение жилищных условий или большое семейное путешествие. А еще много интересных заданий и подарков от партнеров для самых активных участников!

Почему это нужно вам?

✅ Сближение поколений: бабушки, дедушки, родители и дети – вместе вы станете настоящей командой!

✅ Уникальный опыт: вы точно будете делать вместе то, чего не делали никогда!

✅ Крутые призы: сертификаты, семейные путешествия, подарки от партнеров и море эмоций!

Как участвовать?

1️⃣ Соберите команду из четырех человек – трех поколений семьи (обязательно участие ребенка 5–17 лет).

2️⃣ Создайте семейный аккаунт и заполните анкеты на сайте https://vk.cc/cPawld

3️⃣ Творите, побеждайте, создавайте свою историю!

Внесите свой вклад в сохранение семейных ценностей на сайте: https://vk.cc/cPawld

#ЭтоУНасСемейное #РоссияСтранаВозможностей

Сроки проведения конкурса 27.05.2025–08.07.2026. Информация об организаторе конкурса, о порядке и правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам конкурса, а также о сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте https://vk.cc/cPawld

Показать больше

2 мс. назад

Что можно попросить у мужчины, который отправился в Париж? Конечно, не сыр и не брелок с изображением Эйфелевой башни. Лиля Брик составила идеальный список для Владимира Маяковского, который ехал во Францию:

1. Розовые рейтузы — 3 пары.

2. Черные рейтузы — 3 пары.

3. Дорогие чулки, иначе они быстро порвутся.

4. Духи Rue de la Paix.

5. Пудра Hubigant и вообще разные другие, которые посоветует Эля.

6. Бусы, если они еще в моде, зеленые.

7. Пестрое, красивое платье из крепжоржета.

8. Еще одно платье, можно с большим вырезом для встречи Нового года.

А на сладкое Лиля попросила автомобильчик Рено. И Маяковский ей его купил. Так что не бойтесь высказывать свои желания, дамы.

1. Розовые рейтузы — 3 пары.

2. Черные рейтузы — 3 пары.

3. Дорогие чулки, иначе они быстро порвутся.

4. Духи Rue de la Paix.

5. Пудра Hubigant и вообще разные другие, которые посоветует Эля.

6. Бусы, если они еще в моде, зеленые.

7. Пестрое, красивое платье из крепжоржета.

8. Еще одно платье, можно с большим вырезом для встречи Нового года.

А на сладкое Лиля попросила автомобильчик Рено. И Маяковский ей его купил. Так что не бойтесь высказывать свои желания, дамы.

Показать больше

2 мс. назад

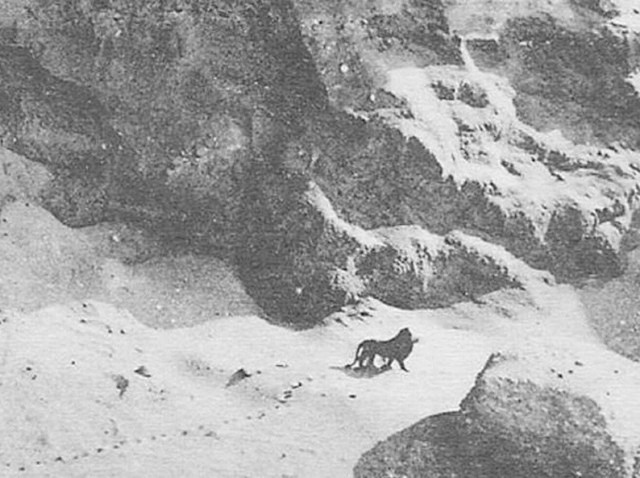

Последний берберийский лев. За час до исчезновения всего подвида.

На фотографии изображён последний берберийский лев. Он гордо идёт по ущелью, не подозревая, какая судьба ему уготована.

Сейчас этих львов в природе нет, их считают вымершими. Этот подвид был очень значим в истории человечества. Его высоко ценили древние римляне, а известный учёный и биолог Карл Линней использовал берберийских львов для описания вида львов в целом.

Берберийский лев — это крупный подвид современного льва. Его масса достигала до 270 кг, что на 30 % больше, чем у современных львов. Ещё одна особенность — густая тёмная грива, которая почти касалась земли. Бонифаций из известного советского мультфильма — это хорошо подстриженный берберийский лев!

Берберийские львы обитали в Северной Африке, римляне привозили их на арены для гладиаторских боёв. Их часто ставили в пару с гладиаторами или с тиграми.

В XVIII веке численность этих львов начала резко сокращаться. Виной тому, к сожалению, был человек. Львов начали массово отстреливать. Восстановление популяции крупных животных очень сложно, так как требует много времени и ресурсов для вынашивания потомства.

Последнего льва — того, что на фотографии — запечатлел знаменитый военный фотограф Марселин Флэндрин. Однако вскоре этого льва убили охотники в Марокко.

С тех пор чистокровных берберийских львов не осталось. Но часть их генетики сохранилась благодаря смешению с другими подвидами. Если вы вдруг увидите льва в зоопарке с тёмной гривой, значит, в его крови есть доля берберийских львов.

На фотографии изображён последний берберийский лев. Он гордо идёт по ущелью, не подозревая, какая судьба ему уготована.

Сейчас этих львов в природе нет, их считают вымершими. Этот подвид был очень значим в истории человечества. Его высоко ценили древние римляне, а известный учёный и биолог Карл Линней использовал берберийских львов для описания вида львов в целом.

Берберийский лев — это крупный подвид современного льва. Его масса достигала до 270 кг, что на 30 % больше, чем у современных львов. Ещё одна особенность — густая тёмная грива, которая почти касалась земли. Бонифаций из известного советского мультфильма — это хорошо подстриженный берберийский лев!

Берберийские львы обитали в Северной Африке, римляне привозили их на арены для гладиаторских боёв. Их часто ставили в пару с гладиаторами или с тиграми.

В XVIII веке численность этих львов начала резко сокращаться. Виной тому, к сожалению, был человек. Львов начали массово отстреливать. Восстановление популяции крупных животных очень сложно, так как требует много времени и ресурсов для вынашивания потомства.

Последнего льва — того, что на фотографии — запечатлел знаменитый военный фотограф Марселин Флэндрин. Однако вскоре этого льва убили охотники в Марокко.

С тех пор чистокровных берберийских львов не осталось. Но часть их генетики сохранилась благодаря смешению с другими подвидами. Если вы вдруг увидите льва в зоопарке с тёмной гривой, значит, в его крови есть доля берберийских львов.

Показать больше

2 мс. назад

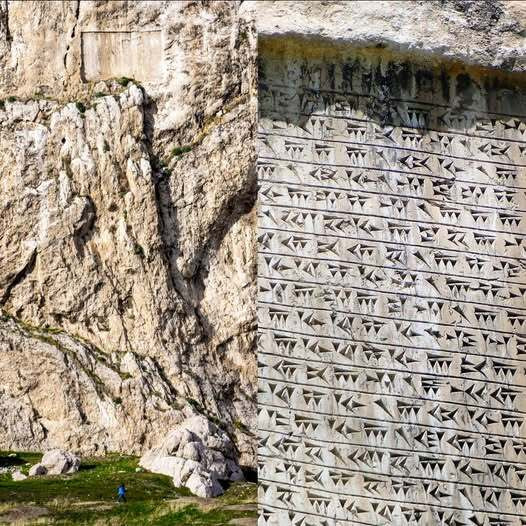

На скалистых склонах замка Ван, расположенного в восточной Турции, вырсечена древняя надпись — монументальная реликвия, имеющая около 14 метров в ширину и 25 метров в высоту. Эта надпись, датируемая периодом правления персидского царя Ксеркса I (примерно 516–465 годы до н. э.), представляет собой увлекательное свидетельство амбиций и достижений той эпохи. Надпись выполнена на древнеперсидском, эламском и аккадском языках и повествует о масштабном проекте царя Ксеркса — строительстве обширной системы каналов, направленной на развитие сельского хозяйства и улучшение коммуникаций в регионе. Этот исторический артефакт не только демонстрирует технологическое превосходство Персидской империи, но и предоставляет ценную информацию о социально-политической обстановке древней Месопотамии.

Показать больше

2 мс. назад

В середине XX века британские инженеры приступили к одному из самых необычных экспериментов в авиационной истории. Их задача заключалась в преодолении главного врага пилотов реактивных самолётов — перегрузок. В результате появился проект Gloster Meteor F8 «Prone Pilot», способный изменить представление о том, как должен располагаться человек в кабине самолёта.

Показать больше

2 мс. назад

Портрет любимой в модном мультяшном стиле!

Оригинальный подарок, который тронет сердце и вызовет улыбку.

- Скидка 30% новичкам

- Бесплатные правки

- Более 15 000 довольных заказчиков

Жми и узнавай цену!

https://vk.me/portret.mary...

Оригинальный подарок, который тронет сердце и вызовет улыбку.

- Скидка 30% новичкам

- Бесплатные правки

- Более 15 000 довольных заказчиков

Жми и узнавай цену!

https://vk.me/portret.mary...

Показать больше

2 мс. назад

Это могила бывшего всесильного олигарха Бориса Березовского. И не взял он с собой ни копейки, ни цента...

При финансовой поддержке

Memes Admin

4 мс. назад