28 дн. назад

История повседневности

1970 год, Москва, Магазин "Грибы".

Сейчас такой специализации довольно крупного магазина уже не встретишь...

1970 год, Москва, Магазин "Грибы".

Сейчас такой специализации довольно крупного магазина уже не встретишь...

28 дн. назад

История на фотографиях

1940 г., военные учения в Турции

Многие полагали, что турецкая армия может прийти на помощь Германии в войне против Советского Союза и захватить Кавказ. Но турки так и не решились (возможно помешала победа Красной армии под Сталинградом) #avo

1940 г., военные учения в Турции

Многие полагали, что турецкая армия может прийти на помощь Германии в войне против Советского Союза и захватить Кавказ. Но турки так и не решились (возможно помешала победа Красной армии под Сталинградом) #avo

Показать больше

28 дн. назад

113 лет назад

5 (18) сентября 1912 г., в Киеве на Майдане незалежности... (ладно, пошутили, тогда Майдан назывался Думской площадью) в торжественной обстановке был открыт ПАМЯТНИК ПЕТРУ СТОЛЫПИНУ.

Столыпин был изображён говорящим речь, на камне высечены сказанные им слова: "Вам нужны великие потрясения — нам нужна Великая Россия", а на передней стороне пьедестала памятника была надпись: "Петру Аркадьевичу Столыпину — русские люди". Столыпин также был объявлен почетным гражданином Киева.

Памятник был снесён 29 марта 1917 года, вскоре после Февральской революции

К 100-ЛЕТИЮ СМЕРТИ ПЕТРА СТОЛЫПИНА в 2011 году в Киеве была установлена памятная табличка на доме, где он умер.

Адрес - улица Гончара, 33. В период 1911 - 1917 гг. эта улица называлась "Столыпинская".

В июле 2013 табличку сняли неизвестные (аккуратно выкрутили, без повреждений стены), что вызвало ноту российского посольства. Воров и табличку не нашли, но вскоре поставили новую.

Насколько известно автору, табличка сохранялась до последнего времени. Если кто-то имеет информацию о том сохраняется ли она в 2025 г. - напишите в комментах.

5 (18) сентября 1912 г., в Киеве на Майдане незалежности... (ладно, пошутили, тогда Майдан назывался Думской площадью) в торжественной обстановке был открыт ПАМЯТНИК ПЕТРУ СТОЛЫПИНУ.

Столыпин был изображён говорящим речь, на камне высечены сказанные им слова: "Вам нужны великие потрясения — нам нужна Великая Россия", а на передней стороне пьедестала памятника была надпись: "Петру Аркадьевичу Столыпину — русские люди". Столыпин также был объявлен почетным гражданином Киева.

Памятник был снесён 29 марта 1917 года, вскоре после Февральской революции

К 100-ЛЕТИЮ СМЕРТИ ПЕТРА СТОЛЫПИНА в 2011 году в Киеве была установлена памятная табличка на доме, где он умер.

Адрес - улица Гончара, 33. В период 1911 - 1917 гг. эта улица называлась "Столыпинская".

В июле 2013 табличку сняли неизвестные (аккуратно выкрутили, без повреждений стены), что вызвало ноту российского посольства. Воров и табличку не нашли, но вскоре поставили новую.

Насколько известно автору, табличка сохранялась до последнего времени. Если кто-то имеет информацию о том сохраняется ли она в 2025 г. - напишите в комментах.

Показать больше

28 дн. назад

86 лет назад

18 сентября 1939 года

"ПРАВДА" опубликовала полный текст ноты, накануне врученной Вячеславом Молотовым польскому послу

"Чрезвычайному и полномочному послу Польши г. Гжибовскому

Польское посольство, Москва

Господин посол,

Польско-германская война выявила внутреннюю несостоятельность Польского государства. В течение десяти дней военных операций Польша потеряла все свои промышленные районы и культурные центры. Варшава как столица Польши не существует больше. Польское правительство распалось и не проявляет признаков жизни. Это значит, что Польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили свое действие договора, заключенные между СССР и Польшей. Предоставленная самой себе и оставленная без руководства, Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Поэтому, будучи доселе нейтральным, советское правительство не может более нейтрально относиться к этим фактам.

Советское правительство не может также безразлично относиться к тому, чтобы единокровные украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, остались беззащитными. Ввиду такой обстановки советское правительство отдало распоряжение Главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии.

Одновременно советское правительство намерено принять все меры к тому, чтобы вызволить польский народ из злополучной войны, куда он был ввергнут его неразумными руководителями, и дать ему возможность зажить мирной жизнью.

Примите, господин посол, уверения в совершенном к Вам почтении.

Народный комиссар иностранных дел СССР

В. Молотов" #avo

18 сентября 1939 года

"ПРАВДА" опубликовала полный текст ноты, накануне врученной Вячеславом Молотовым польскому послу

"Чрезвычайному и полномочному послу Польши г. Гжибовскому

Польское посольство, Москва

Господин посол,

Польско-германская война выявила внутреннюю несостоятельность Польского государства. В течение десяти дней военных операций Польша потеряла все свои промышленные районы и культурные центры. Варшава как столица Польши не существует больше. Польское правительство распалось и не проявляет признаков жизни. Это значит, что Польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили свое действие договора, заключенные между СССР и Польшей. Предоставленная самой себе и оставленная без руководства, Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Поэтому, будучи доселе нейтральным, советское правительство не может более нейтрально относиться к этим фактам.

Советское правительство не может также безразлично относиться к тому, чтобы единокровные украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, остались беззащитными. Ввиду такой обстановки советское правительство отдало распоряжение Главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии.

Одновременно советское правительство намерено принять все меры к тому, чтобы вызволить польский народ из злополучной войны, куда он был ввергнут его неразумными руководителями, и дать ему возможность зажить мирной жизнью.

Примите, господин посол, уверения в совершенном к Вам почтении.

Народный комиссар иностранных дел СССР

В. Молотов" #avo

Показать больше

28 дн. назад

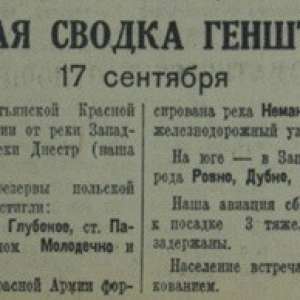

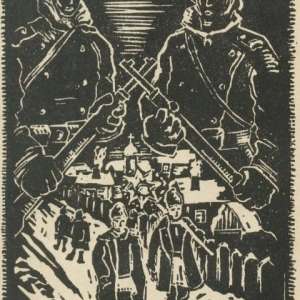

Итак, 85 лет назад 17 сентября 1939 года Красная армия перешла границы Польши. Появились первые сводки от Генштаба РККА и первые рисунки в газетах... #avo

Показать больше

28 дн. назад

Если бы кто-то тогда, в августе, сказал, что этот вечер изменит всё… никто бы не поверил.

29 августа 2023 года Дарья пошла на концерт со своими маленькими дочками. Было весело, громко, они смеялись и пели вместе с толпой. И вдруг... резкая боль в голове, темнота перед глазами. Она упала. Люди вызвали скорую, но, придя в себя, Даша отказалась от госпитализации. «Наверное, просто устала», — сказала она.

Через несколько дней врачи озвучили диагноз: «гигантская аневризма головного мозга». Было решено срочно оперировать, ведь любое промедление могло стоить жизни. 11 октября профессор сообщил родным, что всё прошло успешно… Но через несколько часов неожиданно произошло обширное кровоизлияние в мозг. У Даши случился отёк, она впала в кому. Её подключили к ИВЛ. Потом — пневмония, менингит. Шансов почти не было.

Но Даша выкарабкалась. Она настоящий боец! Когда её впервые привезли в центр «Три сестры», она не могла ни сидеть, ни глотать, ни говорить. Сегодня — после четырёх курсов реабилитации — она уже ест сама, говорит, учится писать и потихоньку ходит с ходунками. Врачи называют это настоящим чудом и умоляют не останавливаться.

Дашины дочки верят, что мама однажды сможет обнять их крепко, как раньше. Шансы есть, причём очень даже реальные. Но семья девушки не в силах оплатить дальнейшее лечение: муж — единственный кормилец, мама — пенсионерка. Им ни за что не собрать такую сумму, ведь все сбережения уже были потрачены.

Сейчас всё зависит от тех, кто готов помочь. Даша может вернуться к жизни, сможет обнять дочек и прочесть им сказку на ночь, но ей нужно немного помочь. Пожалуйста, не отвернитесь от чужого горя! Помогите собрать нужную сумму!

Сбор ведёт благотворительный фонд на официальной странице: https://pomogi-cheloveku.r...

29 августа 2023 года Дарья пошла на концерт со своими маленькими дочками. Было весело, громко, они смеялись и пели вместе с толпой. И вдруг... резкая боль в голове, темнота перед глазами. Она упала. Люди вызвали скорую, но, придя в себя, Даша отказалась от госпитализации. «Наверное, просто устала», — сказала она.

Через несколько дней врачи озвучили диагноз: «гигантская аневризма головного мозга». Было решено срочно оперировать, ведь любое промедление могло стоить жизни. 11 октября профессор сообщил родным, что всё прошло успешно… Но через несколько часов неожиданно произошло обширное кровоизлияние в мозг. У Даши случился отёк, она впала в кому. Её подключили к ИВЛ. Потом — пневмония, менингит. Шансов почти не было.

Но Даша выкарабкалась. Она настоящий боец! Когда её впервые привезли в центр «Три сестры», она не могла ни сидеть, ни глотать, ни говорить. Сегодня — после четырёх курсов реабилитации — она уже ест сама, говорит, учится писать и потихоньку ходит с ходунками. Врачи называют это настоящим чудом и умоляют не останавливаться.

Дашины дочки верят, что мама однажды сможет обнять их крепко, как раньше. Шансы есть, причём очень даже реальные. Но семья девушки не в силах оплатить дальнейшее лечение: муж — единственный кормилец, мама — пенсионерка. Им ни за что не собрать такую сумму, ведь все сбережения уже были потрачены.

Сейчас всё зависит от тех, кто готов помочь. Даша может вернуться к жизни, сможет обнять дочек и прочесть им сказку на ночь, но ей нужно немного помочь. Пожалуйста, не отвернитесь от чужого горя! Помогите собрать нужную сумму!

Сбор ведёт благотворительный фонд на официальной странице: https://pomogi-cheloveku.r...

Показать больше

28 дн. назад

84 года назад

18 сентября 1941 года

БЫЛА ВОССТАНОВЛЕНА ГВАРДИЯ.

После Революции понятие "гвардия" прочно ассоциировалось с царским режимом, находилось в одном ряду со словами и понятиями "офицер", "генерал", "погон"...

Но постепенно происходила реабилитация старых слов...

18 сентября 1941 г. Приказом Народного Комиссара Обороны Союза ССР № 308 четыре особо отличившихся дивизии Красной армии стали ГВАРДЕЙСКИМИ. В подписанном Сталиным приказе говорилось:

"В многочисленных боях за нашу Советскую Родину против гитлеровских орд фашистской Германии 100, 127, 153 и 161 стрелковые дивизии показали образцы мужества, отваги, дисциплины и организованности. В трудных условиях борьбы эти дивизии неоднократно наносили жестокие поражения немецко-фашистским войскам, обращали их в бегство, наводили на них ужас... Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

1. За боевые подвиги, организованность, дисциплину и примерный порядок указанные дивизии переименовать в гвардейские дивизии, а именно:

100 стрелковую дивизию – в 1-ю гвардейскую дивизию. Командир дивизии генерал-майор Руссиянов.

127 стрелковую дивизию – во 2-ю гвардейскую дивизию. Командир дивизии полковник Акименко.

153 стрелковую дивизию – в 3-ю гвардейскую дивизию. Командир дивизии полковник Гаген.

161 стрелковую дивизию – в 4-ю гвардейскую дивизию. Командир дивизии полковник Москвитин.

2. В соответствии с Постановлением Верховного Совета Союза ССР указанным дивизиям вручить особые гвардейские знамена.

3. Всему начальствующему (высшему, старшему, среднему и младшему) составу с сентября с.г. во всех четырех гвардейских дивизиях установить полуторный, а бойцам двойной оклад содержания.

4. Начальнику тыла Красной Армии разработать и к 30 сентября представить проект особой формы одежды для гвардейских дивизий.

5. Настоящий приказ объявить в действующей армии и в округах во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях и командах" #avo

18 сентября 1941 года

БЫЛА ВОССТАНОВЛЕНА ГВАРДИЯ.

После Революции понятие "гвардия" прочно ассоциировалось с царским режимом, находилось в одном ряду со словами и понятиями "офицер", "генерал", "погон"...

Но постепенно происходила реабилитация старых слов...

18 сентября 1941 г. Приказом Народного Комиссара Обороны Союза ССР № 308 четыре особо отличившихся дивизии Красной армии стали ГВАРДЕЙСКИМИ. В подписанном Сталиным приказе говорилось:

"В многочисленных боях за нашу Советскую Родину против гитлеровских орд фашистской Германии 100, 127, 153 и 161 стрелковые дивизии показали образцы мужества, отваги, дисциплины и организованности. В трудных условиях борьбы эти дивизии неоднократно наносили жестокие поражения немецко-фашистским войскам, обращали их в бегство, наводили на них ужас... Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

1. За боевые подвиги, организованность, дисциплину и примерный порядок указанные дивизии переименовать в гвардейские дивизии, а именно:

100 стрелковую дивизию – в 1-ю гвардейскую дивизию. Командир дивизии генерал-майор Руссиянов.

127 стрелковую дивизию – во 2-ю гвардейскую дивизию. Командир дивизии полковник Акименко.

153 стрелковую дивизию – в 3-ю гвардейскую дивизию. Командир дивизии полковник Гаген.

161 стрелковую дивизию – в 4-ю гвардейскую дивизию. Командир дивизии полковник Москвитин.

2. В соответствии с Постановлением Верховного Совета Союза ССР указанным дивизиям вручить особые гвардейские знамена.

3. Всему начальствующему (высшему, старшему, среднему и младшему) составу с сентября с.г. во всех четырех гвардейских дивизиях установить полуторный, а бойцам двойной оклад содержания.

4. Начальнику тыла Красной Армии разработать и к 30 сентября представить проект особой формы одежды для гвардейских дивизий.

5. Настоящий приказ объявить в действующей армии и в округах во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях и командах" #avo

Показать больше

28 дн. назад

СЕГОДНЯШНИЙ ОГРОМНЫЙ ДУБ ЭТО ВЧЕРАШНИЙ ЖЁЛУДЬ, НАСТОЯВШИЙ НА СВОЁМ

Цитаты известные и малоизвестные

ДЭВИД АЙК, английский писатель, спортивный комментатор, уфолог, конспиролог и борец с вакцинированием от Ковида-19 #avo

Цитаты известные и малоизвестные

ДЭВИД АЙК, английский писатель, спортивный комментатор, уфолог, конспиролог и борец с вакцинированием от Ковида-19 #avo

Показать больше

28 дн. назад

84 года назад

19 сентября 1941 года

НЕМЕЦКИЕ ВОЙСКА ВЗЯЛИ КИЕВ - СТОЛИЦУ УССР И ТРЕТИЙ ПО ЧИСЛУ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОД СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Взятию города предшествовала серьезная и очень острая полемика среди высших военных руководителей Германии. Решение Гитлера отложить наступление на Москву ради разгрома Киевской группировки советских войск не поддерживалось рядом немецких военначальников в августе-сентябре 1941 и резко критиковалось ПОСЛЕ поражения Германии.

Немецкий генерал КУРТ ФОН ТИППЕЛЬСКИРХ писал:

"С плацдарма, созданного еще раньше 17-й армией в районе Кременчуга, 1-я танковая группа вместе с 17-й армией 10 сентября внезапно начала наступление и 16 сентября в районе Лохвица соединилась с 2-й танковой группой. Осенняя распутица значительно задержала продвижение обеих танковых групп, 17-я армия для прикрытия восточного фланга наступающих войск начала своим правым флангом продвижение на Полтаву, но затем крупными силами повернула на северо-запад. В результате этого наступления, одновременного удара 6-й армии через Днепр по обе стороны Киева, который 19 сентября был обойден и взят, и дальнейшего продвижения 2-й армии с севера русские силы, находившиеся в треугольнике Киев, Черкассы, Лохвица, были сжаты со всех сторон. В это время танковые группы в ожесточенных боях отбивали попытки противника деблокировать свои войска с востока и, кроме того, крупными силами вклинились в окруженные русские армии и раскололи их. 4-й и 2-й воздушные флоты, действуя последовательными волнами, непрерывно поддерживали сухопутные войска. Прошло еще две недели, пока необычно крупные силы противника, сжатые в котле и расчлененные на отдельные части, были уничтожены или взяты в плен. 26 сентября сражение закончилось. В сводке германского верховного командования сообщалось о взятии в плен 665 тыс. человек, захвате 3718 орудий и 884 танков. Величина успеха говорила за то, что Гитлер был прав. Но только исход всей войны мог показать, насколько достигнутая тактическая победа оправдывала потерю времени, необходимого для продолжения операций. Если цель войны не будет достигнута, то русские хотя и проиграли это сражение, но выиграли войну" #avo

19 сентября 1941 года

НЕМЕЦКИЕ ВОЙСКА ВЗЯЛИ КИЕВ - СТОЛИЦУ УССР И ТРЕТИЙ ПО ЧИСЛУ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОД СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Взятию города предшествовала серьезная и очень острая полемика среди высших военных руководителей Германии. Решение Гитлера отложить наступление на Москву ради разгрома Киевской группировки советских войск не поддерживалось рядом немецких военначальников в августе-сентябре 1941 и резко критиковалось ПОСЛЕ поражения Германии.

Немецкий генерал КУРТ ФОН ТИППЕЛЬСКИРХ писал:

"С плацдарма, созданного еще раньше 17-й армией в районе Кременчуга, 1-я танковая группа вместе с 17-й армией 10 сентября внезапно начала наступление и 16 сентября в районе Лохвица соединилась с 2-й танковой группой. Осенняя распутица значительно задержала продвижение обеих танковых групп, 17-я армия для прикрытия восточного фланга наступающих войск начала своим правым флангом продвижение на Полтаву, но затем крупными силами повернула на северо-запад. В результате этого наступления, одновременного удара 6-й армии через Днепр по обе стороны Киева, который 19 сентября был обойден и взят, и дальнейшего продвижения 2-й армии с севера русские силы, находившиеся в треугольнике Киев, Черкассы, Лохвица, были сжаты со всех сторон. В это время танковые группы в ожесточенных боях отбивали попытки противника деблокировать свои войска с востока и, кроме того, крупными силами вклинились в окруженные русские армии и раскололи их. 4-й и 2-й воздушные флоты, действуя последовательными волнами, непрерывно поддерживали сухопутные войска. Прошло еще две недели, пока необычно крупные силы противника, сжатые в котле и расчлененные на отдельные части, были уничтожены или взяты в плен. 26 сентября сражение закончилось. В сводке германского верховного командования сообщалось о взятии в плен 665 тыс. человек, захвате 3718 орудий и 884 танков. Величина успеха говорила за то, что Гитлер был прав. Но только исход всей войны мог показать, насколько достигнутая тактическая победа оправдывала потерю времени, необходимого для продолжения операций. Если цель войны не будет достигнута, то русские хотя и проиграли это сражение, но выиграли войну" #avo

Показать больше

1 мс. назад

История на фотографиях

1967 год, СССР, Москва.

Клаудия Кардинале на Красной площади.

В 50-е - 60-е годы прошлого века среди звезд европейского кино считалось практически обязательным побывать в столице "закрытого гос-ва"

1967 год, СССР, Москва.

Клаудия Кардинале на Красной площади.

В 50-е - 60-е годы прошлого века среди звезд европейского кино считалось практически обязательным побывать в столице "закрытого гос-ва"

Показать больше

1 мс. назад

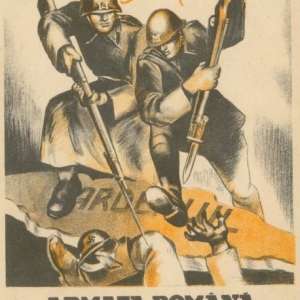

ИЗ ИСТОРИИ ВОЕННОЙ ПРОПАГАНДЫ (к 81-й годовщине заключения советско-румынского перемирия - 12 сентября 1944 года)

Одним из вернейших союзников Германии в годы Второй мировой войны была Румыния. Румынские войска воевали вместе с немцами на огромных пространствах от Дуная до Волги 1 (и, кстати, не всегда плохо). За это немцы Румынию одарили изрядной толикой советских земель, включая Одессу (правда перед этим Румынии пришлось сделать территориальные уступки в пользу Венгрии и Болгарии).

На первом из двух плакатов надпись:

"РУМЫНИЯ И ГЕРМАНИЯ — ТОВАРИЩИ СЕГОДНЯ И НАВСЕГДА"

Но ситуация изменилась. 23 августа, в результате тяжелейших военных поражений король Михай сверг фактического руководителя гос-ва ("кондуктора"), пронемецкого маршала Иона Антонеску. На втором плакате совсем другая надпись:

"АРМИЯ РУМЫНИИ ВМЕСТЕ СО СЛАВНОЙ КРАСНОЙ АРМИЕЙ УНИЧТОЖАЮТ ГИТЛЕРОВСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ"

Кстати, в современных румынских учебниках истории почти ничего нет про "вместе". Продвигается тезис о том, что румынский народ самостоятельно пришел к необходимости бороться с нацизмом и что румыны почти самостоятельно (при незначительной помощи Красной армии) разбили германские армии, находившиеся в Румынии, а потом сыграли важную роль в общей победе над Германией. #avo

Одним из вернейших союзников Германии в годы Второй мировой войны была Румыния. Румынские войска воевали вместе с немцами на огромных пространствах от Дуная до Волги 1 (и, кстати, не всегда плохо). За это немцы Румынию одарили изрядной толикой советских земель, включая Одессу (правда перед этим Румынии пришлось сделать территориальные уступки в пользу Венгрии и Болгарии).

На первом из двух плакатов надпись:

"РУМЫНИЯ И ГЕРМАНИЯ — ТОВАРИЩИ СЕГОДНЯ И НАВСЕГДА"

Но ситуация изменилась. 23 августа, в результате тяжелейших военных поражений король Михай сверг фактического руководителя гос-ва ("кондуктора"), пронемецкого маршала Иона Антонеску. На втором плакате совсем другая надпись:

"АРМИЯ РУМЫНИИ ВМЕСТЕ СО СЛАВНОЙ КРАСНОЙ АРМИЕЙ УНИЧТОЖАЮТ ГИТЛЕРОВСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ"

Кстати, в современных румынских учебниках истории почти ничего нет про "вместе". Продвигается тезис о том, что румынский народ самостоятельно пришел к необходимости бороться с нацизмом и что румыны почти самостоятельно (при незначительной помощи Красной армии) разбили германские армии, находившиеся в Румынии, а потом сыграли важную роль в общей победе над Германией. #avo

Показать больше

1 мс. назад

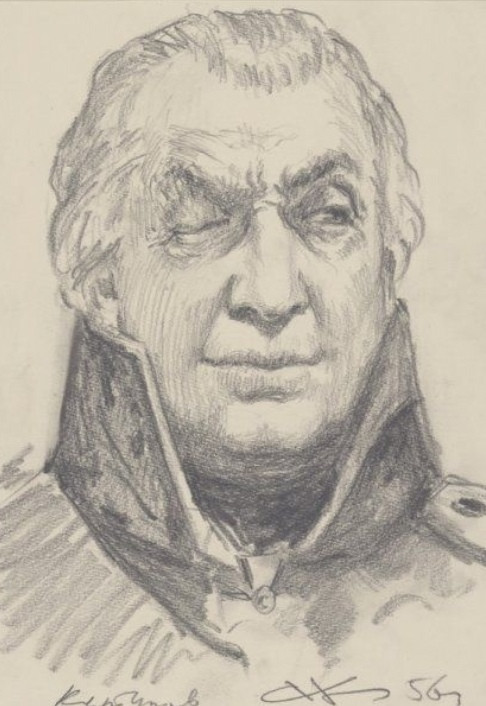

ИЗ МАТЕРИАЛОВ РУССКОЙ ПРЕССЫ

213 лет назад

12 сентября 1812 года (накануне исторического совета в деревне Фили)

столичная (нет, не московская, а санкт-петербургская) газета "СЕВЕРНАЯ ПОЧТА" проинформировала обывателей о БОРОДИНСКОЙ БИТВЕ, напечатав ФРАГМЕНТ ПЕРВОЙ РЕЛЯЦИИ КУТУЗОВА (от 8 сентября, была еще 2-я - от 10-го)

"Главнокомандующий всеми действующими армиями, Генерал от Инфантерии Князь Голенищев-Кутузов из главной квартиры при селе Бородине от 27 Августа доносит ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ следующее:

"... Сражение было общее, и продолжалось до самой ночи: потеря с обеих сторон велика; урон неприятельский, судя по упорным атакам на нашу укрепленную позицию, должен весьма нашу превосходить. Войска ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА сражались с неимоверною храбростью: батареи переходили из рук в руки и кончилось тем, что неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли с превосходными своими силами. Ночевав на месте сражения и собрав расстроенные баталиею войска, освежа мою артиллерию и укрепив себя ополчением Московским, в теплом уповании на помощь Всевышнего и на оказанную неимоверную храбрость наших войск, увижу я, что могу предпринять противу неприятеля. К сожалению Князь Петр Иванович Багратион ранен пулею в левую ногу; Генерал-Лейтенанты: Тучков, Князь Горчаков; Генерал-Майоры: Бахметьевы, Граф Воронцов и Кретов, ранены. У неприятеля взяты пленные и пушки, и один бригадный Генерал. Теперь ночь, я не мог еще собрать подробных сведений."

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, в воздаяние знаменитых заслуг Генерала от Инфантерии, Князя Голенищева-Кутузова, Всемилостивейше произвел его в Генерал-Фельдмаршалы, и пожаловал ему 100 000 рублей; всем же войскам, бывшим в сем достопамятном сражении, по 5 рублей на человека" #avo

213 лет назад

12 сентября 1812 года (накануне исторического совета в деревне Фили)

столичная (нет, не московская, а санкт-петербургская) газета "СЕВЕРНАЯ ПОЧТА" проинформировала обывателей о БОРОДИНСКОЙ БИТВЕ, напечатав ФРАГМЕНТ ПЕРВОЙ РЕЛЯЦИИ КУТУЗОВА (от 8 сентября, была еще 2-я - от 10-го)

"Главнокомандующий всеми действующими армиями, Генерал от Инфантерии Князь Голенищев-Кутузов из главной квартиры при селе Бородине от 27 Августа доносит ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ следующее:

"... Сражение было общее, и продолжалось до самой ночи: потеря с обеих сторон велика; урон неприятельский, судя по упорным атакам на нашу укрепленную позицию, должен весьма нашу превосходить. Войска ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА сражались с неимоверною храбростью: батареи переходили из рук в руки и кончилось тем, что неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли с превосходными своими силами. Ночевав на месте сражения и собрав расстроенные баталиею войска, освежа мою артиллерию и укрепив себя ополчением Московским, в теплом уповании на помощь Всевышнего и на оказанную неимоверную храбрость наших войск, увижу я, что могу предпринять противу неприятеля. К сожалению Князь Петр Иванович Багратион ранен пулею в левую ногу; Генерал-Лейтенанты: Тучков, Князь Горчаков; Генерал-Майоры: Бахметьевы, Граф Воронцов и Кретов, ранены. У неприятеля взяты пленные и пушки, и один бригадный Генерал. Теперь ночь, я не мог еще собрать подробных сведений."

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, в воздаяние знаменитых заслуг Генерала от Инфантерии, Князя Голенищева-Кутузова, Всемилостивейше произвел его в Генерал-Фельдмаршалы, и пожаловал ему 100 000 рублей; всем же войскам, бывшим в сем достопамятном сражении, по 5 рублей на человека" #avo

Показать больше

1 мс. назад

102 года назад

12 сентября 1923 года

в Женеве была принята МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ "О ПРЕСЕЧЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ ПОРНОГРАФИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ И ТОРГОВЛИ ИМИ". Принята по предложению Лиги наций. Страны присоедняющие к Конвенции соглашались ввести уголовную ответственность за изготовление или хранение в целях продажи, распространения или публичного выставления; ввоз, вывоз, торговлю, распространение или прокат, рекламирование: порнографических сочинений, рисунков, гравюр, картин, печатных изданий, изображений, афиш, эмблем, фотографий, кинематографических фильмов или любых других порнографических предметов.

На данный момент в соглашении участвуют 56 стран.

СССР первое время игнорировал подобные инициативы, но в 1935 году официально присоединился к Конвенции.

17 октября 1935 ЦИК СНК СССР принял постановление "Об ответственности за изготовление, хранение и рекламирование порнографических изданий, изображений или торговлю ими", которое привело к дополнению УК всех союзных республик статьей: "Изготовление, распространение и рекламирование порнографических сочинений, печатных изданий, изображений и иных предметов, а также торговля ими и хранение с целью продажи или распространения их".

Наказание предусматривалось в виде лишения свободы на срок до пяти лет с обязательной конфискацией порнографических предметов и средств их производства. В УК РСФСР 1960 года максимальная санкция была снижена до 3 лет.

В настоящий момент действует ст. 242 "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов" (в свое время пионер российской порнухи Сергей Прянишников объяснял, что его компания "SP Company SPb" ЗАКОННО производит фильмы и потому никак под статью не попадает). #avo

12 сентября 1923 года

в Женеве была принята МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ "О ПРЕСЕЧЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ ПОРНОГРАФИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ И ТОРГОВЛИ ИМИ". Принята по предложению Лиги наций. Страны присоедняющие к Конвенции соглашались ввести уголовную ответственность за изготовление или хранение в целях продажи, распространения или публичного выставления; ввоз, вывоз, торговлю, распространение или прокат, рекламирование: порнографических сочинений, рисунков, гравюр, картин, печатных изданий, изображений, афиш, эмблем, фотографий, кинематографических фильмов или любых других порнографических предметов.

На данный момент в соглашении участвуют 56 стран.

СССР первое время игнорировал подобные инициативы, но в 1935 году официально присоединился к Конвенции.

17 октября 1935 ЦИК СНК СССР принял постановление "Об ответственности за изготовление, хранение и рекламирование порнографических изданий, изображений или торговлю ими", которое привело к дополнению УК всех союзных республик статьей: "Изготовление, распространение и рекламирование порнографических сочинений, печатных изданий, изображений и иных предметов, а также торговля ими и хранение с целью продажи или распространения их".

Наказание предусматривалось в виде лишения свободы на срок до пяти лет с обязательной конфискацией порнографических предметов и средств их производства. В УК РСФСР 1960 года максимальная санкция была снижена до 3 лет.

В настоящий момент действует ст. 242 "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов" (в свое время пионер российской порнухи Сергей Прянишников объяснял, что его компания "SP Company SPb" ЗАКОННО производит фильмы и потому никак под статью не попадает). #avo

Показать больше

1 мс. назад

Я НЕ ДИКТАТОР. ПРОСТО У МЕНЯ ТАКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЦА

Цитаты известные и малоизвестные

АУГУСТО ПИНОЧЕТ, чилийский военный и государственный деятель, организатор государственного переворота, диктатор

(к 52-й годовщине переворота в Чили) #avo

Цитаты известные и малоизвестные

АУГУСТО ПИНОЧЕТ, чилийский военный и государственный деятель, организатор государственного переворота, диктатор

(к 52-й годовщине переворота в Чили) #avo

Показать больше

1 мс. назад

История на фотографиях

114 лет назад

30 августа (12 сентября) 1911 года, Российская империя

Император Николай Второй приехал в Киев и участвует в открытии памятника своему деду Александру Второму

Открытие монумента состоялось в день памяти святого князя Александра Невского (Александр Второй назван в его честь). Открывали памятник в присутствии собственно императора, премьер-министра Петра Столыпина, обер-прокурора Святейшего Синода Владимира Саблера, шефа жандармов Курлова, министра просвещения Кассо, сына и наследника болгарского царя Фердинанда, мелких чиновников, представителей австро-шведского и швейцарского консульств. Горожанам во время торжеств раздавали открытки с фоторепродукцией памятника и его частей.

Киевский памятник Александру Второму (работа скульптора Этторе Ксименеса и архитектора Ипполита Николаева) был не единственным памятником императору, но крупнейшим. Он стоял на Царской площади - одной из центральных в городе. После установления на Украине советской власти в ноябре 1920 года был демонтирован.

Царская площадь в дальнейшем многократно переименовывалась. В советские годы носила названия:

— площадь III Интернационала

— площадь Сталина

— площадь Ленинского Комсомола.

Современное название - Европейская площадь.

114 лет назад

30 августа (12 сентября) 1911 года, Российская империя

Император Николай Второй приехал в Киев и участвует в открытии памятника своему деду Александру Второму

Открытие монумента состоялось в день памяти святого князя Александра Невского (Александр Второй назван в его честь). Открывали памятник в присутствии собственно императора, премьер-министра Петра Столыпина, обер-прокурора Святейшего Синода Владимира Саблера, шефа жандармов Курлова, министра просвещения Кассо, сына и наследника болгарского царя Фердинанда, мелких чиновников, представителей австро-шведского и швейцарского консульств. Горожанам во время торжеств раздавали открытки с фоторепродукцией памятника и его частей.

Киевский памятник Александру Второму (работа скульптора Этторе Ксименеса и архитектора Ипполита Николаева) был не единственным памятником императору, но крупнейшим. Он стоял на Царской площади - одной из центральных в городе. После установления на Украине советской власти в ноябре 1920 года был демонтирован.

Царская площадь в дальнейшем многократно переименовывалась. В советские годы носила названия:

— площадь III Интернационала

— площадь Сталина

— площадь Ленинского Комсомола.

Современное название - Европейская площадь.

Показать больше

1 мс. назад

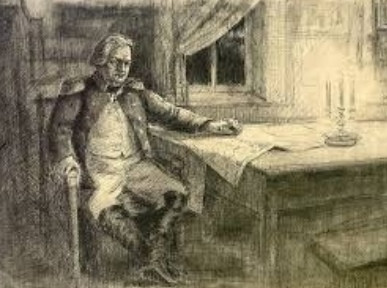

213 лет назад

1 (13) сентября 1812 года

КОМАНДОВАНИЕ РУССКОЙ АРМИИ ПРОВЕЛО ВОЕННЫЙ СОВЕТ В ДЕРЕВНИ ФИЛИ. РЕШАЛСЯ И БЫЛ РЕШЕН ВОПРОС "СДАВАТЬ ЛИ НАПОЛЕОНУ МОСКВУ?".

Совет проходил в избе крестьянина Михаила Фролова (в некоторых источниках его ошибочно называли Андреем Севастьяновичем Фроловым, а Лев Толстой и вовсе назвал в своем романе "Андреем Севастьяновым").

Изба пережила войну, сгорела в 1868 году, была восстановлена в 1887 (первоначальный облик избы известен благодаря ряду этюдам, выполненным в 1860-е гг. А. К. Саврасовым), с 1962 года в ней находится филиал музея "Бородинская панорама".

На совете кроме главнокомандующего присутствовали генералы:

- М. Б. Барклай-де-Толли

- Л. Л. Бенигсен

- Д. С. Дохтуров

- А. П. Ермолов

- П. П. Коновницын

- А. И. Остерман-Толстой

- Н. Н. Раевский

- К. Ф. Толь (генерал-квартирмейстер главной армии, он бы был единственный кто не имел генеральского чина, и лишь перед войной был произведен в полковники)

- Ф. П. Уваров

- П. С. Кайсаров

К сожалению протокола не велось. Данные известны нам из воспоминаний участников. Ниже приведем фрагмент того как виделся совет генералу АЛЕКСЕЮ ЕРМОЛОВУ

"Военный министр начал объяснение настоящего положения дел следующим образом: "Позиция весьма невыгодна, дождаться в ней неприятеля весьма опасно; превозмочь его, располагающего превосходными силами, более нежели сомнительно. Если бы после сражения могли мы удержать место, но такой же потерпели урон, как при Бородине, то не будем в состоянии защищать столько обширного города. Потеря Москвы будет чувствительною для государя, но не будет внезапным для него происшествием, к окончанию войны его не наклонит и решительная воля его продолжать ее с твердостию. Сохранив Москву, Россия не сохраняется от войны жестокой, разорительной; но сберегши армию, еще не уничтожаются надежды отечества".

Военный министр предпочитал взять направление на город Владимир в намерении сохранить сообщение с Петербургом, где находилась царская фамилия.

Князь Кутузов приказал мне, начиная с младшего в чине, по прежнему порядку, объявить мое мнение. Совершенно убежденный в основательности предложения военного министра, я осмелился заметить одно направление на Владимир, не согласующееся с обстоятельствами. Царская фамилия, оставя Петербург, могла назначить пребывание свое во многих местах, совершенно от опасности удобных, не порабощая армию невыгодному ей направлению, которое нарушало связь нашу с полуденными областями.

Не решился я, как офицер, не довольно еще известный, страшась обвинения соотечественников, дать согласие на оставление Москвы и, не защищая мнения моего, вполне не основательного, предложил атаковать неприятеля. Девятьсот верст беспрерывного отступления не располагают его к ожиданию подобного со стороны нашей предприятия; что внезапность сия, при переходе войск его в оборонительное состояние, без сомнения произведет между ними большое замешательство, которым его светлости как искусному полководцу предлежит воспользоваться, и что это может произвести большой оборот в наших делах.

С неудовольствием князь Кутузов сказал мне, что такое мнение я даю потому, что не на мне лежит ответственность. Слишком поспешно изъявил он свое негодование, ибо не мог сомневаться, что многих мнения будут гораздо благоразумнейшие, на которые мог опираться.

Генерал-лейтенант Уваров дал одним словом согласие на отступление.

Генерал-лейтенант Коновницын был мнения атаковать. Оно принадлежало ему как офицеру предприимчивому и неустрашимому, но не была испытана способность его обнимать обширные и многосложные соображения.

Генерал Дохтуров говорил, что хорошо бы идти навстречу неприятелю, но после потери в Бородинском сражении многих из частных начальников, на места которых поступившие другие, мало известные, будучи по необходимости исполнителями распоряжений, не представляют достаточного ручательства в успехе их, и потому предлагает отступать.

Генерал барон Беннингсен, известный знанием военного искусства, более всех современников испытанный в войне против Наполеона, дал мнение атаковать, подтверждающее изложенное мною. Уверенный, что он основал его на вернейших расчетах правдоподобия в успехе, или по крайней мере на возможности не быть подавленными в сопротивлении, много я был ободрен им, но конечно были удивленные предложением. Генерал-лейтенант граф Остерман был согласен отступить, но, опровергая предложение действовать наступательно, спросил барона Беннингсена, может ли он удостоверить в успехе? С непоколебимою холодностию его, едва обратясь к нему, Беннингсен отвечал: "Если бы не подвергался сомнению предлагаемый суждению предмет, не было бы нужды сзывать совет, а еще менее надобно было бы его мнение".

Приехавшему после всех генерал-лейтенанту Раевскому приказано мне было пересказать рассуждение военного министра и мнение каждого из членов совета. Он изъявил согласие на отступление. Всем одинакового мнения служило руководством предложение военного министра, без всякого со стороны их объяснения причин, и конечно не могло быть места более основательному рассуждению.

Разделяя его вполне, князь Кутузов приказал сделать диспозицию к отступлению. С приличным достоинством и важностию, выслушивая мнения генералов, не мог он скрыть удовольствия, что оставление Москвы было требованием, не дающим места его воле, хотя по наружности желал он казаться готовым принять сражение" #avo

1 (13) сентября 1812 года

КОМАНДОВАНИЕ РУССКОЙ АРМИИ ПРОВЕЛО ВОЕННЫЙ СОВЕТ В ДЕРЕВНИ ФИЛИ. РЕШАЛСЯ И БЫЛ РЕШЕН ВОПРОС "СДАВАТЬ ЛИ НАПОЛЕОНУ МОСКВУ?".

Совет проходил в избе крестьянина Михаила Фролова (в некоторых источниках его ошибочно называли Андреем Севастьяновичем Фроловым, а Лев Толстой и вовсе назвал в своем романе "Андреем Севастьяновым").

Изба пережила войну, сгорела в 1868 году, была восстановлена в 1887 (первоначальный облик избы известен благодаря ряду этюдам, выполненным в 1860-е гг. А. К. Саврасовым), с 1962 года в ней находится филиал музея "Бородинская панорама".

На совете кроме главнокомандующего присутствовали генералы:

- М. Б. Барклай-де-Толли

- Л. Л. Бенигсен

- Д. С. Дохтуров

- А. П. Ермолов

- П. П. Коновницын

- А. И. Остерман-Толстой

- Н. Н. Раевский

- К. Ф. Толь (генерал-квартирмейстер главной армии, он бы был единственный кто не имел генеральского чина, и лишь перед войной был произведен в полковники)

- Ф. П. Уваров

- П. С. Кайсаров

К сожалению протокола не велось. Данные известны нам из воспоминаний участников. Ниже приведем фрагмент того как виделся совет генералу АЛЕКСЕЮ ЕРМОЛОВУ

"Военный министр начал объяснение настоящего положения дел следующим образом: "Позиция весьма невыгодна, дождаться в ней неприятеля весьма опасно; превозмочь его, располагающего превосходными силами, более нежели сомнительно. Если бы после сражения могли мы удержать место, но такой же потерпели урон, как при Бородине, то не будем в состоянии защищать столько обширного города. Потеря Москвы будет чувствительною для государя, но не будет внезапным для него происшествием, к окончанию войны его не наклонит и решительная воля его продолжать ее с твердостию. Сохранив Москву, Россия не сохраняется от войны жестокой, разорительной; но сберегши армию, еще не уничтожаются надежды отечества".

Военный министр предпочитал взять направление на город Владимир в намерении сохранить сообщение с Петербургом, где находилась царская фамилия.

Князь Кутузов приказал мне, начиная с младшего в чине, по прежнему порядку, объявить мое мнение. Совершенно убежденный в основательности предложения военного министра, я осмелился заметить одно направление на Владимир, не согласующееся с обстоятельствами. Царская фамилия, оставя Петербург, могла назначить пребывание свое во многих местах, совершенно от опасности удобных, не порабощая армию невыгодному ей направлению, которое нарушало связь нашу с полуденными областями.

Не решился я, как офицер, не довольно еще известный, страшась обвинения соотечественников, дать согласие на оставление Москвы и, не защищая мнения моего, вполне не основательного, предложил атаковать неприятеля. Девятьсот верст беспрерывного отступления не располагают его к ожиданию подобного со стороны нашей предприятия; что внезапность сия, при переходе войск его в оборонительное состояние, без сомнения произведет между ними большое замешательство, которым его светлости как искусному полководцу предлежит воспользоваться, и что это может произвести большой оборот в наших делах.

С неудовольствием князь Кутузов сказал мне, что такое мнение я даю потому, что не на мне лежит ответственность. Слишком поспешно изъявил он свое негодование, ибо не мог сомневаться, что многих мнения будут гораздо благоразумнейшие, на которые мог опираться.

Генерал-лейтенант Уваров дал одним словом согласие на отступление.

Генерал-лейтенант Коновницын был мнения атаковать. Оно принадлежало ему как офицеру предприимчивому и неустрашимому, но не была испытана способность его обнимать обширные и многосложные соображения.

Генерал Дохтуров говорил, что хорошо бы идти навстречу неприятелю, но после потери в Бородинском сражении многих из частных начальников, на места которых поступившие другие, мало известные, будучи по необходимости исполнителями распоряжений, не представляют достаточного ручательства в успехе их, и потому предлагает отступать.

Генерал барон Беннингсен, известный знанием военного искусства, более всех современников испытанный в войне против Наполеона, дал мнение атаковать, подтверждающее изложенное мною. Уверенный, что он основал его на вернейших расчетах правдоподобия в успехе, или по крайней мере на возможности не быть подавленными в сопротивлении, много я был ободрен им, но конечно были удивленные предложением. Генерал-лейтенант граф Остерман был согласен отступить, но, опровергая предложение действовать наступательно, спросил барона Беннингсена, может ли он удостоверить в успехе? С непоколебимою холодностию его, едва обратясь к нему, Беннингсен отвечал: "Если бы не подвергался сомнению предлагаемый суждению предмет, не было бы нужды сзывать совет, а еще менее надобно было бы его мнение".

Приехавшему после всех генерал-лейтенанту Раевскому приказано мне было пересказать рассуждение военного министра и мнение каждого из членов совета. Он изъявил согласие на отступление. Всем одинакового мнения служило руководством предложение военного министра, без всякого со стороны их объяснения причин, и конечно не могло быть места более основательному рассуждению.

Разделяя его вполне, князь Кутузов приказал сделать диспозицию к отступлению. С приличным достоинством и важностию, выслушивая мнения генералов, не мог он скрыть удовольствия, что оставление Москвы было требованием, не дающим места его воле, хотя по наружности желал он казаться готовым принять сражение" #avo

Показать больше

1 мс. назад

Сегодня исполнился бы 102 года ЗОЕ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ.

Она родилась 13 сентября 1923 года в селе Осинов Гай в Тамбовской губернии семье школьного учителя (по отцовской линии ее предки были потомственными священниками)

Зоя стала самой известной советской диверсанткой, исполнявшей приказ о сожжении занятых немцами населённых пунктов.

Изначально предупреждали что большинство ушедших на задание будут убиты. Поджог трех занятых немцами домов в деревне Петрищево, плен, жестокие пытки, повешение, и короткая пламенная речь перед местными крестьянами (стоя на эшафоте). Героизация уже во время Великой Отечественной, и после Победы. Период забвения, потом и очернения. Впрочем, сейчас Зоя вернулась в пантеон героев Отечества...

Она родилась 13 сентября 1923 года в селе Осинов Гай в Тамбовской губернии семье школьного учителя (по отцовской линии ее предки были потомственными священниками)

Зоя стала самой известной советской диверсанткой, исполнявшей приказ о сожжении занятых немцами населённых пунктов.

Изначально предупреждали что большинство ушедших на задание будут убиты. Поджог трех занятых немцами домов в деревне Петрищево, плен, жестокие пытки, повешение, и короткая пламенная речь перед местными крестьянами (стоя на эшафоте). Героизация уже во время Великой Отечественной, и после Победы. Период забвения, потом и очернения. Впрочем, сейчас Зоя вернулась в пантеон героев Отечества...

Показать больше

1 мс. назад

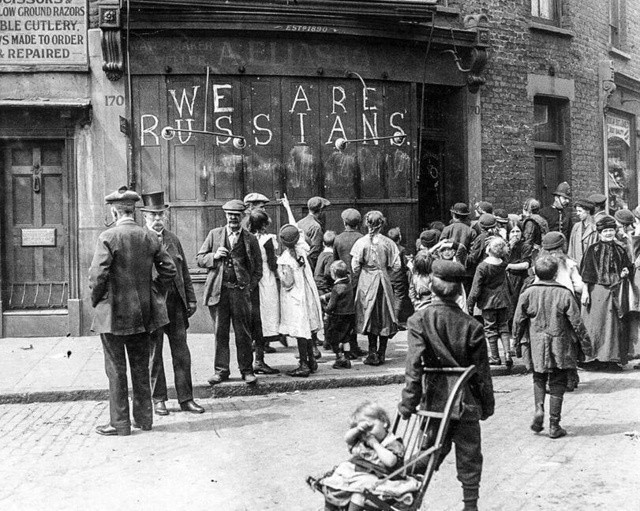

"Мы русские"

История на фотографиях

Сентябрь 1914 года, Англия, Лондон

После начала Первой мировой войны по городу прокатилась череда немецких погромов. Под раздачу рисковали попасть и те российские подданные, которые имели немецкую или немецкообразную фамилию. Вот хозяин магазина и написал "мы русские" с целью унять толпу...

111 лет спустя в Лондонграде это может и не прокатить #avo

История на фотографиях

Сентябрь 1914 года, Англия, Лондон

После начала Первой мировой войны по городу прокатилась череда немецких погромов. Под раздачу рисковали попасть и те российские подданные, которые имели немецкую или немецкообразную фамилию. Вот хозяин магазина и написал "мы русские" с целью унять толпу...

111 лет спустя в Лондонграде это может и не прокатить #avo

Показать больше

1 мс. назад

63 года назад

7 сентября 1962 года

на экраны вышел фильм "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" (премьера была приурочена к 150-летию Бородинской битвы, хотя самого сражения там и не показано).

За полгода проката его посмотрело 49 млн. зрителей, фильм вошел в золотой фонд отечественного кинематографа, а образ главного героя до сих пор используется в многочисленных анекдотах

Но все могло и сорваться. ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ вспоминал:

"Мы гнали картину к юбилею Бородинской битвы. Но накануне премьеры мне сообщают, что фильм не понравился министру культуры Екатерине Фурцевой... Ее возмутило, что на роль Кутузова я пригласил комедийного актера Игоря Ильинского.

- "Как вы могли совершить такую трагическую ошибку? Этим поступком вы оскорбили память светлейшего князя и великого русского полководца! Вы же знаете: стоит Ильинскому появиться на экране, как зал начинает хохотать. Я очень его люблю, но в роли Кутузова он не годится! Переснимите!"

Я опешил. Как переснять?! Когда?! Конец августа. А фильм надо показать 7 сентября. Переснять большинство сцен невозможно еще и потому, что на экране должна быть зима, а за окном - позднее лето. Я был в отчаянии.

И вдруг 2 сентября - звонок из «Известий». Тогдашний главред, зять Хрущева Алексей Аджубей, попросил показать «Гусарскую балладу». На просмотр Аджубей пришел с 8-летним сыном. Свет погас, мотор - и вдруг в зале раздается детский крик: «Папа, я не хочу это смотреть!» Это был приговор!.. Как же я удивился, когда через два дня появилась заметка: «...кинокомедия «Гусарская баллада» - замечательная, и главное ее украшение - Игорь Ильинский в роли Кутузова». Наутро 7 сентября на фасаде московского кинотеатра «Россия» висели плакаты с портретами Ларисы Голубкиной и других героев. На премьере зал был полон, в президиуме сидел Игорь Ильинский, который даже не подозревал, что «оскорбил» память великого русского полководца" #avo

7 сентября 1962 года

на экраны вышел фильм "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" (премьера была приурочена к 150-летию Бородинской битвы, хотя самого сражения там и не показано).

За полгода проката его посмотрело 49 млн. зрителей, фильм вошел в золотой фонд отечественного кинематографа, а образ главного героя до сих пор используется в многочисленных анекдотах

Но все могло и сорваться. ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ вспоминал:

"Мы гнали картину к юбилею Бородинской битвы. Но накануне премьеры мне сообщают, что фильм не понравился министру культуры Екатерине Фурцевой... Ее возмутило, что на роль Кутузова я пригласил комедийного актера Игоря Ильинского.

- "Как вы могли совершить такую трагическую ошибку? Этим поступком вы оскорбили память светлейшего князя и великого русского полководца! Вы же знаете: стоит Ильинскому появиться на экране, как зал начинает хохотать. Я очень его люблю, но в роли Кутузова он не годится! Переснимите!"

Я опешил. Как переснять?! Когда?! Конец августа. А фильм надо показать 7 сентября. Переснять большинство сцен невозможно еще и потому, что на экране должна быть зима, а за окном - позднее лето. Я был в отчаянии.

И вдруг 2 сентября - звонок из «Известий». Тогдашний главред, зять Хрущева Алексей Аджубей, попросил показать «Гусарскую балладу». На просмотр Аджубей пришел с 8-летним сыном. Свет погас, мотор - и вдруг в зале раздается детский крик: «Папа, я не хочу это смотреть!» Это был приговор!.. Как же я удивился, когда через два дня появилась заметка: «...кинокомедия «Гусарская баллада» - замечательная, и главное ее украшение - Игорь Ильинский в роли Кутузова». Наутро 7 сентября на фасаде московского кинотеатра «Россия» висели плакаты с портретами Ларисы Голубкиной и других героев. На премьере зал был полон, в президиуме сидел Игорь Ильинский, который даже не подозревал, что «оскорбил» память великого русского полководца" #avo

Показать больше

1 мс. назад

Если бы кто-то тогда, в августе, сказал, что этот вечер изменит всё… никто бы не поверил.

29 августа 2023 года Дарья пошла на концерт со своими маленькими дочками. Было весело, громко, они смеялись и пели вместе с толпой. И вдруг... резкая боль в голове, темнота перед глазами. Она упала. Люди вызвали скорую, но, придя в себя, Даша отказалась от госпитализации. «Наверное, просто устала», — сказала она.

Через несколько дней врачи озвучили диагноз: «гигантская аневризма головного мозга». Было решено срочно оперировать, ведь любое промедление могло стоить жизни. 11 октября профессор сообщил родным, что всё прошло успешно… Но через несколько часов неожиданно произошло обширное кровоизлияние в мозг. У Даши случился отёк, она впала в кому. Её подключили к ИВЛ. Потом — пневмония, менингит. Шансов почти не было.

Но Даша выкарабкалась. Она настоящий боец! Когда её впервые привезли в центр «Три сестры», она не могла ни сидеть, ни глотать, ни говорить. Сегодня — после четырёх курсов реабилитации — она уже ест сама, говорит, учится писать и потихоньку ходит с ходунками. Врачи называют это настоящим чудом и умоляют не останавливаться.

Дашины дочки верят, что мама однажды сможет обнять их крепко, как раньше. Шансы есть, причём очень даже реальные. Но семья девушки не в силах оплатить дальнейшее лечение: муж — единственный кормилец, мама — пенсионерка. Им ни за что не собрать такую сумму, ведь все сбережения уже были потрачены.

Сейчас всё зависит от тех, кто готов помочь. Даша может вернуться к жизни, сможет обнять дочек и прочесть им сказку на ночь, но ей нужно немного помочь. Пожалуйста, не отвернитесь от чужого горя! Помогите собрать нужную сумму!

Сбор ведёт благотворительный фонд на официальной странице: https://pomogi-cheloveku.r...

29 августа 2023 года Дарья пошла на концерт со своими маленькими дочками. Было весело, громко, они смеялись и пели вместе с толпой. И вдруг... резкая боль в голове, темнота перед глазами. Она упала. Люди вызвали скорую, но, придя в себя, Даша отказалась от госпитализации. «Наверное, просто устала», — сказала она.

Через несколько дней врачи озвучили диагноз: «гигантская аневризма головного мозга». Было решено срочно оперировать, ведь любое промедление могло стоить жизни. 11 октября профессор сообщил родным, что всё прошло успешно… Но через несколько часов неожиданно произошло обширное кровоизлияние в мозг. У Даши случился отёк, она впала в кому. Её подключили к ИВЛ. Потом — пневмония, менингит. Шансов почти не было.

Но Даша выкарабкалась. Она настоящий боец! Когда её впервые привезли в центр «Три сестры», она не могла ни сидеть, ни глотать, ни говорить. Сегодня — после четырёх курсов реабилитации — она уже ест сама, говорит, учится писать и потихоньку ходит с ходунками. Врачи называют это настоящим чудом и умоляют не останавливаться.

Дашины дочки верят, что мама однажды сможет обнять их крепко, как раньше. Шансы есть, причём очень даже реальные. Но семья девушки не в силах оплатить дальнейшее лечение: муж — единственный кормилец, мама — пенсионерка. Им ни за что не собрать такую сумму, ведь все сбережения уже были потрачены.

Сейчас всё зависит от тех, кто готов помочь. Даша может вернуться к жизни, сможет обнять дочек и прочесть им сказку на ночь, но ей нужно немного помочь. Пожалуйста, не отвернитесь от чужого горя! Помогите собрать нужную сумму!

Сбор ведёт благотворительный фонд на официальной странице: https://pomogi-cheloveku.r...

Показать больше

1 мс. назад

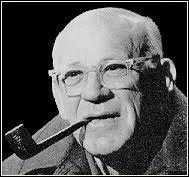

Цитаты известные и малоизвестные

"Поиски счастья - основной источник несчастья"

Эрик Хоффер, американский философ #avo

"Поиски счастья - основной источник несчастья"

Эрик Хоффер, американский философ #avo

1 мс. назад

- МОЕЙ КРОВЬЮ, МОЕЙ ЧЕСТЬЮ И БОГОМ Я СДЕЛАЮ БРАЗИЛИЮ СВОБОДНОЙ. НАСТАЛ ЧАС! НЕЗАВИСИМОСТЬ ИЛИ СМЕРТЬ!

203 года назад

7 сентября 1822 года

БРАЗИЛИЯ СТАЛА НЕЗАВИСИМОЙ

Выше приведены пафосные слова ДОНА ПЕДРУ.

А кто был этим пламенным бразильским сепаратистом ? Кто так страстно жаждал независимости своей Родины ?

Это был не просто Педру (которых как известно в Бразилии очень много), но ПЕДРУ - сын португальского короля и законный наследник португальского престола. Естественно уроженец Португалии. И даже БУДУЩИЙ КОРОЛЬ ПОРТУГАЛИИ.

Оставленный отцом в Бразилии (с напутствием: "Если Бразилия решит стать независимой, то пусть это произойдёт под твоим руководством, а не под предводительством кого-либо из этих авантюристов") он... возглавил сепаратистов и добился независимости.

Благодаря таким заявам Педру, отделение Бразилии получилось хотя и не совсем мирным, но и не сверхкровавым. Португальские генералы сомневались - стоит ли стрелять по мятежникам, которых возглавил наследный принц, а возможно будущий король.

Что интересно, бразильцы провозгласили Педру императором Педру 1, а португальцы принца-сепаратиста права на престол не лишили. В 1826 г. он стал еще и португальским королем Педру 4. После этого был совсем не против снова объединить бывшую колонию с бывшей метрополией. К сожалению для Педру бразильцы не только не пожелали объединяться, но и призывали его выбирать между двумя коронами. Он не торопился, но через два года (1828) все-таки уступил Португалию своей дочери Марии.

Кстати, 200 лет назад в Бразилии проживало 5 млн. жителей (сейчас 210 млн.), а в Португалии - 3 млн. (сейчас 10 млн.) #avo

203 года назад

7 сентября 1822 года

БРАЗИЛИЯ СТАЛА НЕЗАВИСИМОЙ

Выше приведены пафосные слова ДОНА ПЕДРУ.

А кто был этим пламенным бразильским сепаратистом ? Кто так страстно жаждал независимости своей Родины ?

Это был не просто Педру (которых как известно в Бразилии очень много), но ПЕДРУ - сын португальского короля и законный наследник португальского престола. Естественно уроженец Португалии. И даже БУДУЩИЙ КОРОЛЬ ПОРТУГАЛИИ.

Оставленный отцом в Бразилии (с напутствием: "Если Бразилия решит стать независимой, то пусть это произойдёт под твоим руководством, а не под предводительством кого-либо из этих авантюристов") он... возглавил сепаратистов и добился независимости.

Благодаря таким заявам Педру, отделение Бразилии получилось хотя и не совсем мирным, но и не сверхкровавым. Португальские генералы сомневались - стоит ли стрелять по мятежникам, которых возглавил наследный принц, а возможно будущий король.

Что интересно, бразильцы провозгласили Педру императором Педру 1, а португальцы принца-сепаратиста права на престол не лишили. В 1826 г. он стал еще и португальским королем Педру 4. После этого был совсем не против снова объединить бывшую колонию с бывшей метрополией. К сожалению для Педру бразильцы не только не пожелали объединяться, но и призывали его выбирать между двумя коронами. Он не торопился, но через два года (1828) все-таки уступил Португалию своей дочери Марии.

Кстати, 200 лет назад в Бразилии проживало 5 млн. жителей (сейчас 210 млн.), а в Португалии - 3 млн. (сейчас 10 млн.) #avo

Показать больше

1 мс. назад

История на фотографиях

1945 год, Тихий океан, район Соломоновых островов

Американские военнослужащие-медсестры отдыхают...

Любопытный момент. Дипломированная американская медсестра (не путать с санитарками) в армии обычно сразу получала офицерское звание лейтенанта. Это при том, что в целом в американских войсках чинами не разбрасывались.

И какой-нибудь бравый капрал или сержант, командир отделения, "большой человек" в своем батальоне, попадая к медсестре на процедуры, ухаживая за ней, все время этот момент помнил. Если же забывал, то медсестричка не стеснялась и напомнить - "эй, перед тобой офицер, а ну смирно!"...

Впрочем, многие солдатики сходились на том, что "трахать старшего по званию это круто, добавляет кайфа"...

1945 год, Тихий океан, район Соломоновых островов

Американские военнослужащие-медсестры отдыхают...

Любопытный момент. Дипломированная американская медсестра (не путать с санитарками) в армии обычно сразу получала офицерское звание лейтенанта. Это при том, что в целом в американских войсках чинами не разбрасывались.

И какой-нибудь бравый капрал или сержант, командир отделения, "большой человек" в своем батальоне, попадая к медсестре на процедуры, ухаживая за ней, все время этот момент помнил. Если же забывал, то медсестричка не стеснялась и напомнить - "эй, перед тобой офицер, а ну смирно!"...

Впрочем, многие солдатики сходились на том, что "трахать старшего по званию это круто, добавляет кайфа"...

Показать больше

1 мс. назад

645 лет назад

8 сентября 1380 года

ПРОИЗОШЛА КУЛИКОВСКАЯ БИТВА - ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ БИТВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

Соединенное войско большинства русских князей во главе с московским князем ДМИТРИЕМ ИВАНОВИЧЕМ (после битвы получил прозвище "ДОНСКОЙ") наголову разгромило войска ЗОЛОТОЙ ОРДЫ, которые привел на Куликово поле фактический правитель Орды, темник МАМАЙ.

Значение победы не ограничивалось военными аспектами. Вскоре Мамая свергнет законный хан ТОХТАМЫШ, которому даже удастся на короткое время взять Москву.

Эффект был морально-психологический. Во-первых, это была первая большая победа над ОРДОЙ (за пару лет до Куликовской битвы удалось побить одного из военначальников Мамая на р. Воже, что затем воспринималось как предтеча Куликовской битвы). Во-вторых, это был опыт организации Москвой ОБЩЕРУССКОГО ВОЙСКА. Князь Московский постепенно стал превращаться в сознании большинства жителей Северо-Восточной Руси в Государя. #avo

8 сентября 1380 года

ПРОИЗОШЛА КУЛИКОВСКАЯ БИТВА - ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ БИТВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

Соединенное войско большинства русских князей во главе с московским князем ДМИТРИЕМ ИВАНОВИЧЕМ (после битвы получил прозвище "ДОНСКОЙ") наголову разгромило войска ЗОЛОТОЙ ОРДЫ, которые привел на Куликово поле фактический правитель Орды, темник МАМАЙ.

Значение победы не ограничивалось военными аспектами. Вскоре Мамая свергнет законный хан ТОХТАМЫШ, которому даже удастся на короткое время взять Москву.

Эффект был морально-психологический. Во-первых, это была первая большая победа над ОРДОЙ (за пару лет до Куликовской битвы удалось побить одного из военначальников Мамая на р. Воже, что затем воспринималось как предтеча Куликовской битвы). Во-вторых, это был опыт организации Москвой ОБЩЕРУССКОГО ВОЙСКА. Князь Московский постепенно стал превращаться в сознании большинства жителей Северо-Восточной Руси в Государя. #avo

Показать больше

1 мс. назад

Мы помним!

Александр Белявский родился 6 мая 1932 года в Москве. После школы он поступил в Московский институт цветных металлов и золота и стал геологом. Белявский принимал участие в геологических экспедициях и проработал по специальности 3 года. А потом любительские постановки в театре, в которых он постоянно участвовал, так его увлекли, что он задумался о смене профессии. Актер был официально женат дважды. Личная жизнь у Александра сложилась непростая: он потерял двоих сыновей, а в последний раз стал отцом за три месяца до своего инсульта.

За свою творческую жизнь Белявский сыграл более сотни ролей. Роль Евгения Фокса в пятисерийном фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» - одна из главных ролей актёра. Также помнят его героев в фильмах «Спасите наши души»,«Июльский дождь», «Четыре танкиста и собака», «Иду на грозу», «Крах инженера Гарина», «Ирония судьба, или С легким паром!», телесериале «Бригада». Он был первый ведущий знаменитого "Кабачка 13 стульев".Его голосом говорили Пьер Ришар, Луи де Фюнес, Жан-Поль Бельмондо, Бенни Хилл и другие.

Поклонницы Александра буквально толпами ходили по пятам: высокий, стройный красавец с необычным, приятным голосом и ослепительной улыбкой был просто неотразим! Но, 8 сентября 2012 года случилась большая трагедия, когда измученный болезнью человек решил совершить суицид, выбросившись из окна, ему было 80 лет. По версии следствия, Белявский совершил самоубийство, по другой версии, актёр выпал из окна подъезда пятого этажа из-за проблем с сердцем. Трость актёра была найдена на пятом этаже, хотя сам он жил на третьем..

Александр Белявский родился 6 мая 1932 года в Москве. После школы он поступил в Московский институт цветных металлов и золота и стал геологом. Белявский принимал участие в геологических экспедициях и проработал по специальности 3 года. А потом любительские постановки в театре, в которых он постоянно участвовал, так его увлекли, что он задумался о смене профессии. Актер был официально женат дважды. Личная жизнь у Александра сложилась непростая: он потерял двоих сыновей, а в последний раз стал отцом за три месяца до своего инсульта.

За свою творческую жизнь Белявский сыграл более сотни ролей. Роль Евгения Фокса в пятисерийном фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» - одна из главных ролей актёра. Также помнят его героев в фильмах «Спасите наши души»,«Июльский дождь», «Четыре танкиста и собака», «Иду на грозу», «Крах инженера Гарина», «Ирония судьба, или С легким паром!», телесериале «Бригада». Он был первый ведущий знаменитого "Кабачка 13 стульев".Его голосом говорили Пьер Ришар, Луи де Фюнес, Жан-Поль Бельмондо, Бенни Хилл и другие.

Поклонницы Александра буквально толпами ходили по пятам: высокий, стройный красавец с необычным, приятным голосом и ослепительной улыбкой был просто неотразим! Но, 8 сентября 2012 года случилась большая трагедия, когда измученный болезнью человек решил совершить суицид, выбросившись из окна, ему было 80 лет. По версии следствия, Белявский совершил самоубийство, по другой версии, актёр выпал из окна подъезда пятого этажа из-за проблем с сердцем. Трость актёра была найдена на пятом этаже, хотя сам он жил на третьем..

Показать больше

1 мс. назад

3 года назад

8 сентября 2022 года

на 97-м году жизни

СКОНЧАЛАСЬ "ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО ЕЛИЗАВЕТА ВТОРАЯ, Божией милостью Королева Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных своих царств и владений, Глава Содружества, защитница веры".

Она царствовала 70 лет и 7 месяцев (вступила на престол 6 февраля 1952, еще в молодости, но не ребенком).

Елизавета уверенно установила новый рекорд Англии по пребыванию монарха на престоле (до нее дольше всех в Англии правила королева Виктория - 63 с половиной года). И скажем прямо, побить его в ближайшей перспективе будет не просто.

Все же до мирового рекорда королева не дотянула. Король Франции Людовик 14 был на престоле 72 года и 3 месяца (1643 - 1715). Правда это с учетом детских лет короля (когда о фактическом правлении конечно не было речи).

За эти 70 лет и 7 месяцев в Англии сменилось 15 премьер-министров (в 1952 г. премьером был Уинстон Черчилль). Королева была замужем (незадолго до смерти овдовела), но ее муж носил титул принца-консорта.

Елизавета стала символом, дорогим сердцу большинства ее подданных. Скрепляла нацию. В тоже время есть сомнения, что новый монарх сумеет стать таким же символом. #avo

8 сентября 2022 года

на 97-м году жизни

СКОНЧАЛАСЬ "ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО ЕЛИЗАВЕТА ВТОРАЯ, Божией милостью Королева Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных своих царств и владений, Глава Содружества, защитница веры".

Она царствовала 70 лет и 7 месяцев (вступила на престол 6 февраля 1952, еще в молодости, но не ребенком).

Елизавета уверенно установила новый рекорд Англии по пребыванию монарха на престоле (до нее дольше всех в Англии правила королева Виктория - 63 с половиной года). И скажем прямо, побить его в ближайшей перспективе будет не просто.

Все же до мирового рекорда королева не дотянула. Король Франции Людовик 14 был на престоле 72 года и 3 месяца (1643 - 1715). Правда это с учетом детских лет короля (когда о фактическом правлении конечно не было речи).

За эти 70 лет и 7 месяцев в Англии сменилось 15 премьер-министров (в 1952 г. премьером был Уинстон Черчилль). Королева была замужем (незадолго до смерти овдовела), но ее муж носил титул принца-консорта.

Елизавета стала символом, дорогим сердцу большинства ее подданных. Скрепляла нацию. В тоже время есть сомнения, что новый монарх сумеет стать таким же символом. #avo

Показать больше

1 мс. назад

Le Roi est mort, vive le Roi! - "Король умер. Да здравствует король!"

2 года назад

8 сентября 2022 года

НА ПРЕСТОЛ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВСТУПИЛ КАРЛ ТРЕТИЙ

Принц Чарльз родился 14 ноября 1948 года и уже в 3 года (6 февраля 1952) стал наследником британского престола. Вряд ли он себя помнит в те времена когда не был наследником.

А вот ждать трон ему пришлось долго. Очень долго. Рекордно долго, и притом не только по-английским меркам. Ни один наследник престола в мире (из известных случаев) не ожидал своего наследства так долго - аж 70 лет и 7 месяцев. Но все-таки он дождался.

В русской традиции английских Чарльзов, французских Шарлей, испанских Карлосов, если они вступают на престол, на немецкий манер называют Карлами. Потому он теперь по-русски именуется КАРЛ ТРЕТИЙ.

ПС

В России дольше всех императорский престол ждал Павел Первый. 34 года ждал (с некоторого времени очень нетерпеливо) когда покинет этот мир Екатерина Вторая (знал бы он, что Чарльз будет 70 лет ждать - может быть не так нервничал). Кстати, иногда для жизни полезнее, если правит мама. #avo

2 года назад

8 сентября 2022 года

НА ПРЕСТОЛ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВСТУПИЛ КАРЛ ТРЕТИЙ

Принц Чарльз родился 14 ноября 1948 года и уже в 3 года (6 февраля 1952) стал наследником британского престола. Вряд ли он себя помнит в те времена когда не был наследником.

А вот ждать трон ему пришлось долго. Очень долго. Рекордно долго, и притом не только по-английским меркам. Ни один наследник престола в мире (из известных случаев) не ожидал своего наследства так долго - аж 70 лет и 7 месяцев. Но все-таки он дождался.

В русской традиции английских Чарльзов, французских Шарлей, испанских Карлосов, если они вступают на престол, на немецкий манер называют Карлами. Потому он теперь по-русски именуется КАРЛ ТРЕТИЙ.

ПС

В России дольше всех императорский престол ждал Павел Первый. 34 года ждал (с некоторого времени очень нетерпеливо) когда покинет этот мир Екатерина Вторая (знал бы он, что Чарльз будет 70 лет ждать - может быть не так нервничал). Кстати, иногда для жизни полезнее, если правит мама. #avo

Показать больше

1 мс. назад

Красота - страшная сила

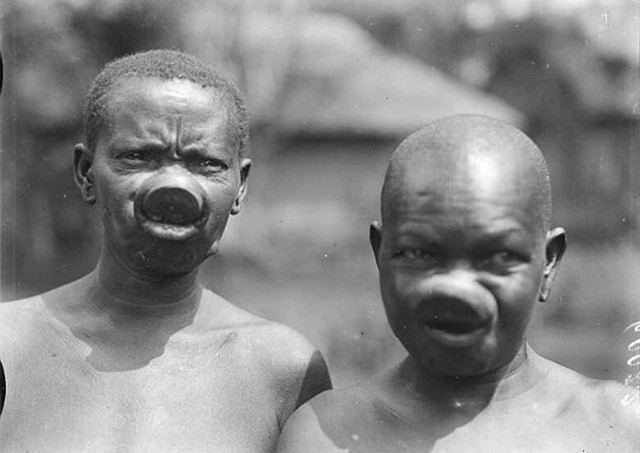

101 год назад (1924 год), Бельгийское Конго.

Девушки одного из местных племен с вывороченной верхней губой. Считалось, что подобная манипуляция делает девушку особенно красивой и привлекательной для местных мужчин (возможно подкачка губ россиянками - путь в том же направлении)

101 год назад (1924 год), Бельгийское Конго.

Девушки одного из местных племен с вывороченной верхней губой. Считалось, что подобная манипуляция делает девушку особенно красивой и привлекательной для местных мужчин (возможно подкачка губ россиянками - путь в том же направлении)

Показать больше

1 мс. назад

История повседневности

Начало ХХ века, Российская империя. Что-то вроде социальной рекламы, которой находилось место на страницах популярных журналов

Начало ХХ века, Российская империя. Что-то вроде социальной рекламы, которой находилось место на страницах популярных журналов

1 мс. назад

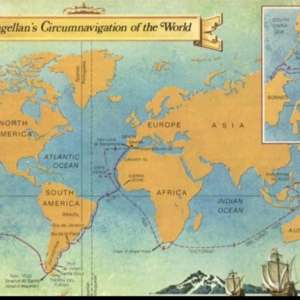

503 года назад

ровно через 30 лет после отплытия Колумба из последнего европейского порта

6 сентября 1522 года

В БУХТУ СЕВИЛЬИ ЗАШЕЛ КОРАБЛЬ "ВИКТОРИЯ". ЭТО БЫЛ ЕДИНСТВЕННЫЙ УЦЕЛЕВШИЙ ИЗ 5 КОРАБЛЕЙ ЭКСПЕДИЦИИ МАГЕЛЛАНА, ДОБРАВШИЙСЯ ДО ИСПАНИИ.

В экспедицию отправились 265 человек. На "Виктории" вернулось только 18 под командованием Хуана Себастьяна Элькано. Собственно Магеллан кругосветного плавания не совершил - он погиб на Филиппинах.

В дальнейшем в Европу возвратились еще 12 моряков с "Виктории" (и 13-й - индонезиец) и 5 с "Тринидада" взятые в плен португальцами.

Благодаря экспедиции испанцы открыли западный путь к Азии и Островам Пряностей. Совершив первое в истории кругосветное плавание они доказали правильность гипотезы о шарообразности Земли и нераздельности океанов, омывающих сушу.

Кстати, экспедиция была не научной, а коммерческой, первоначально Магеллан собирался возвращаться тем же путем, которым и искал Острова Пряностей. #avo

ровно через 30 лет после отплытия Колумба из последнего европейского порта

6 сентября 1522 года

В БУХТУ СЕВИЛЬИ ЗАШЕЛ КОРАБЛЬ "ВИКТОРИЯ". ЭТО БЫЛ ЕДИНСТВЕННЫЙ УЦЕЛЕВШИЙ ИЗ 5 КОРАБЛЕЙ ЭКСПЕДИЦИИ МАГЕЛЛАНА, ДОБРАВШИЙСЯ ДО ИСПАНИИ.

В экспедицию отправились 265 человек. На "Виктории" вернулось только 18 под командованием Хуана Себастьяна Элькано. Собственно Магеллан кругосветного плавания не совершил - он погиб на Филиппинах.

В дальнейшем в Европу возвратились еще 12 моряков с "Виктории" (и 13-й - индонезиец) и 5 с "Тринидада" взятые в плен португальцами.

Благодаря экспедиции испанцы открыли западный путь к Азии и Островам Пряностей. Совершив первое в истории кругосветное плавание они доказали правильность гипотезы о шарообразности Земли и нераздельности океанов, омывающих сушу.

Кстати, экспедиция была не научной, а коммерческой, первоначально Магеллан собирался возвращаться тем же путем, которым и искал Острова Пряностей. #avo

Показать больше

При финансовой поддержке

Memes Admin

4 мс. назад