Русские невольницы: почему они ценились больше всего

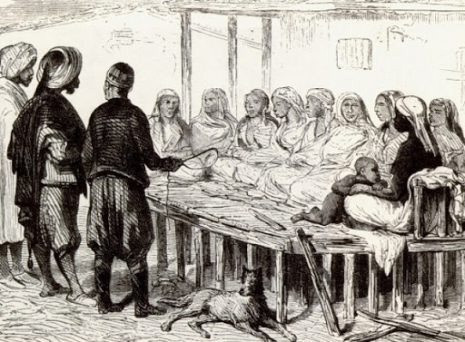

Как известно, еще в раннем средневековье кочевые племена, постоянно совершавшие набеги на русские княжества, помимо материальных ценностей в виде серебра, провизии и оружия захватывали и огромное количество пленных. Такое количество «полона» самим кочевникам было не нужно, зато рабы становились ценным товаром на невольничьих рынках.

История показывает, что среди общего числа разношерстных пленников особенно ценились рабыни-славянки. Особенно популярны они были в ближайших к нам восточных странах, Персии и Турции.

Известны случаи, когда русские невольницы даже приобретали высокий придворный статус. Самым ярким примером является Хюррем Хасеки-султан, более известная как Роксолана – славянская девушка, ставшая женой султана Сулеймана Великолепного. Что касается христианской Европы, где многоженство было под запретом, невольницы там тоже пользовались высоким спросом как служанки и тайные любовницы..

Крым и Италия – центры работорговли

Живые трофеи, награбленные на Руси и в Восточной Европе, уходили на продажу. Конечно же, сами татары и печенеги не ездили в Италию или Францию, ведя за собой караваны рабов, как и генуэзцы не совершали набеги на деревни. Ключевыми точками, через которые невольники отправлялись на юг и запад, являлись города Кафа (ныне Феодосия) и Венеция.

Историк Алексей Лобин указывает, что крупнейшим венецианским рынком являлась набережная Скьявони, одна из нынешних достопримечательностей города. Свое название, по одной из версий, набережная получила в IX веке как раз из-за торговли славянскими рабами, которых далее перепродавали сарацинам в Тунис.

В Крыму же после рокового Четвертого крестового похода в XII веке обосновались не менее известные итальянские негоцианты — генуэзцы. В XIV-XV веках поставки русских наложниц европейским богачам приобрели регулярный характер.

Цена вопроса

Историк Иван Лучицкий, опираясь на французские источники из Руссильона, приводит данные по расценкам. Захваченные в Африке чернокожие женщины шли в Европу на треть дешевле славянок из далекой Руси – 40 ливров против 60. И это по самым скромным оценкам.

Поскольку рынок рабов действовал как аукцион, а сохранение «товарного вида» требовало больших затрат и от самих торговцев, фиксированные цены на русских девушек могли достигать и двух тысяч ливров.

Для сравнения, в известном произведении Александра Дюма «Три мушкетера» Д’Артаньян купил у Арамиса прекрасную мушкетерскую лошадь за восемьсот ливров.

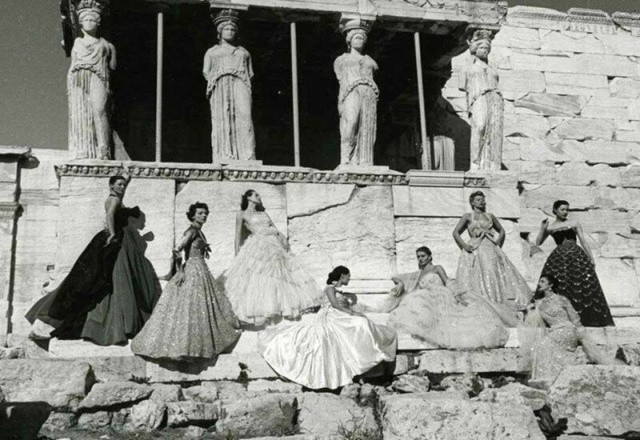

Ценились славянские рабыни в первую очередь за выдающуюся красоту, которая была одновременно и непривычной европейскому глазу, но и не настолько экзотической, как у мавританок. Кроме того, они отличались крепким здоровьем, присущим северным народам.

Также, и это можно отметить даже в наше время, русские девушки обладают развитой фигурой, впечатлявшей знатных вельмож из Италии, Испании, Франции, да и падких на женскую красоту арабских и турецких властителей.

Падение рынка рабов

В 1783 году, благодаря завоевательным походам Екатерины Великой, Крым стал частью Российской империи. К началу XIX века русский флот стал доминировать в Черном море, пресекая также и попытки кавказских горцев торговать с Европой.

К сожалению, торговля людьми полностью не исчезла и по сей день. Но того размаха, который она имела в Средние века, больше никогда, к счастью, не приобретет.

Как известно, еще в раннем средневековье кочевые племена, постоянно совершавшие набеги на русские княжества, помимо материальных ценностей в виде серебра, провизии и оружия захватывали и огромное количество пленных. Такое количество «полона» самим кочевникам было не нужно, зато рабы становились ценным товаром на невольничьих рынках.

История показывает, что среди общего числа разношерстных пленников особенно ценились рабыни-славянки. Особенно популярны они были в ближайших к нам восточных странах, Персии и Турции.

Известны случаи, когда русские невольницы даже приобретали высокий придворный статус. Самым ярким примером является Хюррем Хасеки-султан, более известная как Роксолана – славянская девушка, ставшая женой султана Сулеймана Великолепного. Что касается христианской Европы, где многоженство было под запретом, невольницы там тоже пользовались высоким спросом как служанки и тайные любовницы..

Крым и Италия – центры работорговли

Живые трофеи, награбленные на Руси и в Восточной Европе, уходили на продажу. Конечно же, сами татары и печенеги не ездили в Италию или Францию, ведя за собой караваны рабов, как и генуэзцы не совершали набеги на деревни. Ключевыми точками, через которые невольники отправлялись на юг и запад, являлись города Кафа (ныне Феодосия) и Венеция.

Историк Алексей Лобин указывает, что крупнейшим венецианским рынком являлась набережная Скьявони, одна из нынешних достопримечательностей города. Свое название, по одной из версий, набережная получила в IX веке как раз из-за торговли славянскими рабами, которых далее перепродавали сарацинам в Тунис.

В Крыму же после рокового Четвертого крестового похода в XII веке обосновались не менее известные итальянские негоцианты — генуэзцы. В XIV-XV веках поставки русских наложниц европейским богачам приобрели регулярный характер.

Цена вопроса

Историк Иван Лучицкий, опираясь на французские источники из Руссильона, приводит данные по расценкам. Захваченные в Африке чернокожие женщины шли в Европу на треть дешевле славянок из далекой Руси – 40 ливров против 60. И это по самым скромным оценкам.

Поскольку рынок рабов действовал как аукцион, а сохранение «товарного вида» требовало больших затрат и от самих торговцев, фиксированные цены на русских девушек могли достигать и двух тысяч ливров.

Для сравнения, в известном произведении Александра Дюма «Три мушкетера» Д’Артаньян купил у Арамиса прекрасную мушкетерскую лошадь за восемьсот ливров.

Ценились славянские рабыни в первую очередь за выдающуюся красоту, которая была одновременно и непривычной европейскому глазу, но и не настолько экзотической, как у мавританок. Кроме того, они отличались крепким здоровьем, присущим северным народам.

Также, и это можно отметить даже в наше время, русские девушки обладают развитой фигурой, впечатлявшей знатных вельмож из Италии, Испании, Франции, да и падких на женскую красоту арабских и турецких властителей.

Падение рынка рабов

В 1783 году, благодаря завоевательным походам Екатерины Великой, Крым стал частью Российской империи. К началу XIX века русский флот стал доминировать в Черном море, пресекая также и попытки кавказских горцев торговать с Европой.

К сожалению, торговля людьми полностью не исчезла и по сей день. Но того размаха, который она имела в Средние века, больше никогда, к счастью, не приобретет.

Показать больше

3 мс. назад

3 мс. назад

Сегодня у нас можно поймать две ночи в Сочи Парк Отеле за 990 рублей: https://vk.cc/cMzuKL.

Там территория размером со стадион: пять бассейнов, спа, теннисные корты, картинг и много всего для детей. И прямо там же, в отеле — аптека, банкомат и точки с едой.

А за забором всё то, чего вы ждёте именно от Сириуса: Олимпийский парк с велопрокатом, проверенные рестораны, набережная и пальмы. Самый современный район здесь всё-таки!

Там территория размером со стадион: пять бассейнов, спа, теннисные корты, картинг и много всего для детей. И прямо там же, в отеле — аптека, банкомат и точки с едой.

А за забором всё то, чего вы ждёте именно от Сириуса: Олимпийский парк с велопрокатом, проверенные рестораны, набережная и пальмы. Самый современный район здесь всё-таки!

Показать больше

3 мс. назад

Портрет твоей малышки в образе мультяшки на холсте!

Клиент предоставляет фото, а команда создает шедевр! Пусть любимой малышке будет видно, что она настоящая принцесса, достойная королевских подарков. И, по-настоящему честная гарантия: вау-эффект или возврат средств!

Отправляйте фотографии по ссылке и смотрите, что получится:

https://vk.me/portret.mary...

Клиент предоставляет фото, а команда создает шедевр! Пусть любимой малышке будет видно, что она настоящая принцесса, достойная королевских подарков. И, по-настоящему честная гарантия: вау-эффект или возврат средств!

Отправляйте фотографии по ссылке и смотрите, что получится:

https://vk.me/portret.mary...

Показать больше

3 мс. назад

Баня для невесты: главные секреты русского ритуала перед свадьбой

На Руси подготовка к свадьбе считалась не менее важным периодом в жизни будущих супругов, чем само бракосочетание (венчание). Как утверждает А.В. Шевцов, автор издания «История государства российского», подготовка к свадьбе начиналась с устройства постели для новобрачных.

Опочивальню устраивали в сеннике. Постель собирали из сорока снопов, ковров и перин. В головах постели ставили кадь с житом и венчальные свечи. Здесь же нередко размещали кружки с медом, калачи, а также приносили две нагольные шубы. Во всех углах комнаты вешали стрелы и собольи шкурки. Иконы, расположенные в головах постели, закрывали.

Примечательно, что, по словам Аллы Соколовой, автора книги «Традиции русской народной свадьбы», белье для брачного ложа молодых готовили члены семьи невесты. А вот некоторыми другими предметами девушку должен был обеспечить жених.

Так, перед свадьбой невеста мылась в бане мылом, присланным суженым. Что интересно, особенную роль в свадебных обрядах играло именно это мыло. Невеста, помывшись мылом, которое ей подарил жених, бросала его через плечо вместе с веником и лентой из косы, и та подружка, которой удавалось поймать один из этих предметов, согласно поверьям, должна была в скором времени тоже выйти замуж.

Обязательная процедура

Вообще баня была обязательной процедурой перед свадьбой. Однако походу в баню тоже предшествовала подготовка. Ольга Щербакова, автор труда «Фольклорно-этнографические и песенные традиции русских Алтая», утверждает, что именно тогда совершался обряд расплетания косы. Подруги невесты (либо она сама) с причитаниями просили поочередно отца, мать, братьев и сестер расплести косу.

Отец, подойдя к дочери, расплетал немного. Потом следовало обращение к матери, братьям и сестрам. Каждый из них делал то же самое. Оставшуюся часть косы расплетали девушки. Затем невесту брали под руки, накрывали платком и отправлялись в баню.

Как пишет Н.А. Юдина в своей «Энциклопедии русских обычаев», баню специально топили для невесты накануне торжества. Во время мытья невесту и ее подружек охраняли караульщики, в роли которых выступали друзья жениха или родственники невесты.

А вот топил баню брат невесты, воду же носила ее сестра. При этом, по словам Натальи Колпаковой, автора книги «Лирика русской свадьбы», воду для бани невесты запрещено было брать из реки, на берегу которой сидели солдатские жены или матери.

Считалось, что такая вода может принести несчастье молодым. Возможно, эта примета связана с тем, что раньше в армии служили по 25 лет, поэтому проводы солдата нередко становились последним разом, когда его видели в живых.

Третья струя

С умыванием речной водой на Руси было связано множество свадебных ритуалов. Например, если верить Н.И. Толстому и Т.А. Агапкиной, авторам этнолингвистического словаря «Славянские древности», у русских устраивалось умывание гостей (умои, умывки). Воду для умывания молодых и гостей приносила невеста. Молодые же чаще всего сами шли умываться к реке.

При этом, по утверждению Натальи Колпаковой, автора книги «Лирика русской свадьбы», подойдя к реке невеста не умывалась первой и второй струей пробегающей мимо нее речной воды. В этих струях могли умываться и отравить воду ее недруги. Будущая жена умывалась только третьей струей.

Кроме того, как указано в издании «Из истории русской культуры» (Урсула Вуйчицка), русские невесты, умывшись (в одиночестве или вместе с женихом) на реке, набирали воду в сосуд и окропляли ею дома женихов, иногда коров и лошадей.

Ритуал совершался обыкновенно рано утром. Кстати, мылу, о котором упоминалось ранее, также приписывали некие магические свойства. Как отмечает Федор Сороколетов в «Словаре русских народных говоров», мыло, которым умывалась невеста перед венчанием, она везла с собой в церковь.

Впоследствии это мыло использовали для купания детей или, к примеру, для промывания больных глаз, что, согласно поверьям, способствовало выздоровлению.

На Руси подготовка к свадьбе считалась не менее важным периодом в жизни будущих супругов, чем само бракосочетание (венчание). Как утверждает А.В. Шевцов, автор издания «История государства российского», подготовка к свадьбе начиналась с устройства постели для новобрачных.

Опочивальню устраивали в сеннике. Постель собирали из сорока снопов, ковров и перин. В головах постели ставили кадь с житом и венчальные свечи. Здесь же нередко размещали кружки с медом, калачи, а также приносили две нагольные шубы. Во всех углах комнаты вешали стрелы и собольи шкурки. Иконы, расположенные в головах постели, закрывали.

Примечательно, что, по словам Аллы Соколовой, автора книги «Традиции русской народной свадьбы», белье для брачного ложа молодых готовили члены семьи невесты. А вот некоторыми другими предметами девушку должен был обеспечить жених.

Так, перед свадьбой невеста мылась в бане мылом, присланным суженым. Что интересно, особенную роль в свадебных обрядах играло именно это мыло. Невеста, помывшись мылом, которое ей подарил жених, бросала его через плечо вместе с веником и лентой из косы, и та подружка, которой удавалось поймать один из этих предметов, согласно поверьям, должна была в скором времени тоже выйти замуж.

Обязательная процедура

Вообще баня была обязательной процедурой перед свадьбой. Однако походу в баню тоже предшествовала подготовка. Ольга Щербакова, автор труда «Фольклорно-этнографические и песенные традиции русских Алтая», утверждает, что именно тогда совершался обряд расплетания косы. Подруги невесты (либо она сама) с причитаниями просили поочередно отца, мать, братьев и сестер расплести косу.

Отец, подойдя к дочери, расплетал немного. Потом следовало обращение к матери, братьям и сестрам. Каждый из них делал то же самое. Оставшуюся часть косы расплетали девушки. Затем невесту брали под руки, накрывали платком и отправлялись в баню.

Как пишет Н.А. Юдина в своей «Энциклопедии русских обычаев», баню специально топили для невесты накануне торжества. Во время мытья невесту и ее подружек охраняли караульщики, в роли которых выступали друзья жениха или родственники невесты.

А вот топил баню брат невесты, воду же носила ее сестра. При этом, по словам Натальи Колпаковой, автора книги «Лирика русской свадьбы», воду для бани невесты запрещено было брать из реки, на берегу которой сидели солдатские жены или матери.

Считалось, что такая вода может принести несчастье молодым. Возможно, эта примета связана с тем, что раньше в армии служили по 25 лет, поэтому проводы солдата нередко становились последним разом, когда его видели в живых.

Третья струя

С умыванием речной водой на Руси было связано множество свадебных ритуалов. Например, если верить Н.И. Толстому и Т.А. Агапкиной, авторам этнолингвистического словаря «Славянские древности», у русских устраивалось умывание гостей (умои, умывки). Воду для умывания молодых и гостей приносила невеста. Молодые же чаще всего сами шли умываться к реке.

При этом, по утверждению Натальи Колпаковой, автора книги «Лирика русской свадьбы», подойдя к реке невеста не умывалась первой и второй струей пробегающей мимо нее речной воды. В этих струях могли умываться и отравить воду ее недруги. Будущая жена умывалась только третьей струей.

Кроме того, как указано в издании «Из истории русской культуры» (Урсула Вуйчицка), русские невесты, умывшись (в одиночестве или вместе с женихом) на реке, набирали воду в сосуд и окропляли ею дома женихов, иногда коров и лошадей.

Ритуал совершался обыкновенно рано утром. Кстати, мылу, о котором упоминалось ранее, также приписывали некие магические свойства. Как отмечает Федор Сороколетов в «Словаре русских народных говоров», мыло, которым умывалась невеста перед венчанием, она везла с собой в церковь.

Впоследствии это мыло использовали для купания детей или, к примеру, для промывания больных глаз, что, согласно поверьям, способствовало выздоровлению.

Показать больше

3 мс. назад

Древнеегипетский браслет из лазурита и золота, 940 г. до н.э., 22 династия.

Хранится в Британском музее.

Хранится в Британском музее.

3 мс. назад

3 мс. назад

3 мс. назад

Самый старый действующий православный храм Европы

Церковь Иоанна Предтечи, расположенная в Керчи, Крым, является старейшим действующим православным храмом Европы. Построенная в IX веке на фундаменте более древнего сооружения, она пережила множество исторических событий, включая землетрясения и войны.

По преданию, первый храм на этом месте мог быть основан апостолом Андреем Первозванным в 65 году нашей эры, когда он проповедовал в Причерноморье. Однако исторические доказательства этого путешествия остаются спорными. Тем не менее, возраст самой церкви не вызывает сомнений.

За свою долгую историю храм претерпевал изменения: некоторое время он использовался как мечеть, а его уникальные фрески были утрачены. В 1917 году исчез камень с отпечатком стопы, который связывали с апостолом Андреем. Несмотря на утраты, храм сохранил свою архитектурную целостность благодаря особой конструкции стен.

Церковь Иоанна Предтечи, расположенная в Керчи, Крым, является старейшим действующим православным храмом Европы. Построенная в IX веке на фундаменте более древнего сооружения, она пережила множество исторических событий, включая землетрясения и войны.

По преданию, первый храм на этом месте мог быть основан апостолом Андреем Первозванным в 65 году нашей эры, когда он проповедовал в Причерноморье. Однако исторические доказательства этого путешествия остаются спорными. Тем не менее, возраст самой церкви не вызывает сомнений.

За свою долгую историю храм претерпевал изменения: некоторое время он использовался как мечеть, а его уникальные фрески были утрачены. В 1917 году исчез камень с отпечатком стопы, который связывали с апостолом Андреем. Несмотря на утраты, храм сохранил свою архитектурную целостность благодаря особой конструкции стен.

Показать больше

3 мс. назад

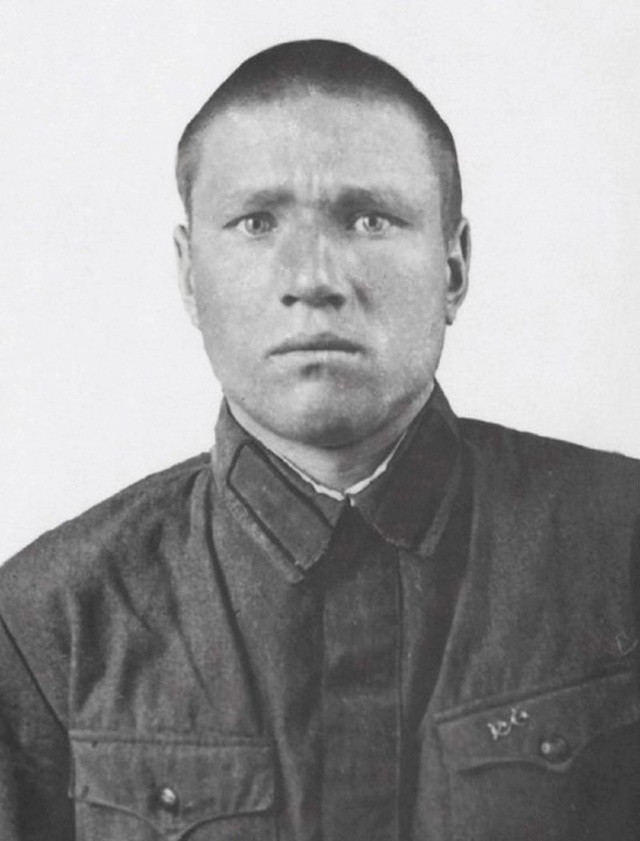

Саперная лопата и зубы вместо оружия

18 октября 1944 года старший сержант Василий Васильевич Огурцов (1917 - 1944 гг.) с двумя другими бойцами находился в разведывательном дозоре. На дороге они обнаружили двигавшуюся автоколонну из 30 машин, сопровождавшую три самоходные артиллерийские установки (САУ).

Вооружённые автоматами кавалеристы атаковали колонну. Большая часть немцев, не зная численности советских солдат, бежала с поля боя.

Экипажи самоходок вступили в перестрелку. Василий Огурцов с бойцами сумели забросать гранатами две САУ и вывести их из строя. С экипажами САУ они схватились в жестокой рукопашной схватке.

Сначала Василий Васильевич орудовал прикладом автомата, пока тот не сломался. Тогда он стал биться сапёрной лопаткой, а одному из противников, как отдельно отмечено в наградном листе, перегрыз горло зубами.

На подмогу колонне приехал немецкий танк, однако Герою удалось забросать его гранатами, укрывшись за одной из САУ. Экипаж подбитого танка также был уничтожен.

В представлении к званию Героя Советского Союза указано, что Василий Огурцов лично уничтожил 8 солдат противника и подбил танк. Трофеями трёх кавалеристов стали 30 автомобилей, перевозивших продовольствие и боеприпасы, а также три САУ и подбитый танк.

К сожалению, сам Василий Васильевич Огурцов до награждения так и не дожил. 25 декабря 1944 года он погиб на станции Кечкед под Будапештом в очередной рукопашной схватке. Звезду Героя он получил уже посмертно.

18 октября 1944 года старший сержант Василий Васильевич Огурцов (1917 - 1944 гг.) с двумя другими бойцами находился в разведывательном дозоре. На дороге они обнаружили двигавшуюся автоколонну из 30 машин, сопровождавшую три самоходные артиллерийские установки (САУ).

Вооружённые автоматами кавалеристы атаковали колонну. Большая часть немцев, не зная численности советских солдат, бежала с поля боя.

Экипажи самоходок вступили в перестрелку. Василий Огурцов с бойцами сумели забросать гранатами две САУ и вывести их из строя. С экипажами САУ они схватились в жестокой рукопашной схватке.

Сначала Василий Васильевич орудовал прикладом автомата, пока тот не сломался. Тогда он стал биться сапёрной лопаткой, а одному из противников, как отдельно отмечено в наградном листе, перегрыз горло зубами.

На подмогу колонне приехал немецкий танк, однако Герою удалось забросать его гранатами, укрывшись за одной из САУ. Экипаж подбитого танка также был уничтожен.

В представлении к званию Героя Советского Союза указано, что Василий Огурцов лично уничтожил 8 солдат противника и подбил танк. Трофеями трёх кавалеристов стали 30 автомобилей, перевозивших продовольствие и боеприпасы, а также три САУ и подбитый танк.

К сожалению, сам Василий Васильевич Огурцов до награждения так и не дожил. 25 декабря 1944 года он погиб на станции Кечкед под Будапештом в очередной рукопашной схватке. Звезду Героя он получил уже посмертно.

Показать больше

3 мс. назад

Это свадебное фото, сделанное в 1850 году.

Но невеста на нём мертва. После смерти прошло несколько часов, поэтому решили оставить о ней память в виде этого фото. Дама застыла в неестественной позе, её руки удерживаются при помощи веревочек, глаза держатся открытыми при помощи палочек. Жизни и эмоций на её лице нет, хотя у вдовца они считываются, особенно в глазах.

Но невеста на нём мертва. После смерти прошло несколько часов, поэтому решили оставить о ней память в виде этого фото. Дама застыла в неестественной позе, её руки удерживаются при помощи веревочек, глаза держатся открытыми при помощи палочек. Жизни и эмоций на её лице нет, хотя у вдовца они считываются, особенно в глазах.

Показать больше

При финансовой поддержке

Memes Admin

4 мс. назад