29 дн. назад

Христиане и мусульмане молятся вместе в церкви Святого Георгия, Аддис-Абеба, Эфиопия (1930)

В 1930 году в столице Эфиопии представители разных религий собрались на совместную молитву. 😊 Церковь Святого Георгия — одна из старейших в Аддис-Абебе, символ веротерпимости в регионе.

Такие моменты подчеркивают многовековые традиции мирного сосуществования христианства и ислама в Эфиопии. 🙏

В 1930 году в столице Эфиопии представители разных религий собрались на совместную молитву. 😊 Церковь Святого Георгия — одна из старейших в Аддис-Абебе, символ веротерпимости в регионе.

Такие моменты подчеркивают многовековые традиции мирного сосуществования христианства и ислама в Эфиопии. 🙏

Показать больше

29 дн. назад

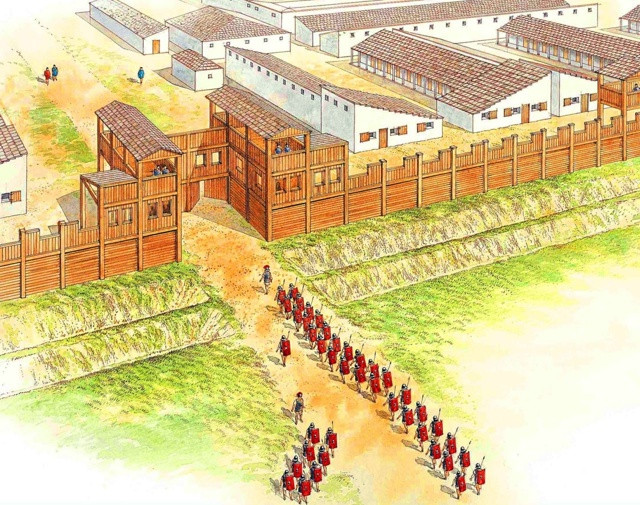

Главные ворота в римский лагерь в Марктбрайте (Германия) с высоты птичьего полета. Он занимал площадь 37 га и был рассчитан, вероятно, на два легиона. Крепость была обитаема примерно в период с 12 г. до н.э. по 9 год до н.э.

Показать больше

29 дн. назад

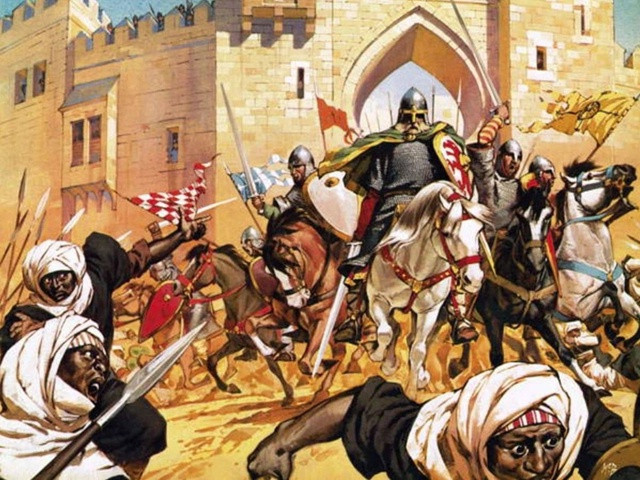

Бессмертный рыцарь

Культовая фигура в истории Испании, герой Реконкисты и просто храбрый рыцарь - Родриго Диас де Вивар, известный как Эль Сид Кампеадор. О доблестных поступках которого в свое время писали даже мусульманские хронисты. Что говорить, если про него, человека не королевских кровей из XI столетия, сохранилось больше информации, чем о правителях того же периода.

О личности такого масштаба легенды сочинялись уже при жизни. Впрочем, куда больше их возникло после смерти, настигшей Эль Сида в Валенсии в 1099 году. И одна из самых популярных легенд гласит, что на этом история его похождений не закончилась.Химена Диас(жена), решила, что смерть - недостаточно веский повод завязывать с подвигами. Поэтому она велела окружению водрузить тело супруга на коня,закрепить его в седле и отправить в таком виде в атаку во главе рыцарей. Осаждающие мавры были в шоке, завидев великого воина в бою. В итоге атака "ожившего" Эль Сида переломила ход сражения и спасла Валенсию.

Культовая фигура в истории Испании, герой Реконкисты и просто храбрый рыцарь - Родриго Диас де Вивар, известный как Эль Сид Кампеадор. О доблестных поступках которого в свое время писали даже мусульманские хронисты. Что говорить, если про него, человека не королевских кровей из XI столетия, сохранилось больше информации, чем о правителях того же периода.

О личности такого масштаба легенды сочинялись уже при жизни. Впрочем, куда больше их возникло после смерти, настигшей Эль Сида в Валенсии в 1099 году. И одна из самых популярных легенд гласит, что на этом история его похождений не закончилась.Химена Диас(жена), решила, что смерть - недостаточно веский повод завязывать с подвигами. Поэтому она велела окружению водрузить тело супруга на коня,закрепить его в седле и отправить в таком виде в атаку во главе рыцарей. Осаждающие мавры были в шоке, завидев великого воина в бою. В итоге атака "ожившего" Эль Сида переломила ход сражения и спасла Валенсию.

Показать больше

29 дн. назад

В каких случаях вассал мог нарушить клятву, данную сеньору?

Карл Великий дал подробные указания относительно того, в каких (исключительных) случаях вассалу позволительно преступить клятву: если сеньор попытался убить или ранить его, похитить или соблазнить его жену или дочь, отнять часть его земли, обратить его в крепостного и, наконец, если сеньор не смог его защитить. Сеньор не имел абсолютной власти над вассалом; если сеньор обвинял последнего в каких-либо правонарушениях, то был обязан провести открытое разбирательство, причем вассала судил суд равных.

Карл Великий дал подробные указания относительно того, в каких (исключительных) случаях вассалу позволительно преступить клятву: если сеньор попытался убить или ранить его, похитить или соблазнить его жену или дочь, отнять часть его земли, обратить его в крепостного и, наконец, если сеньор не смог его защитить. Сеньор не имел абсолютной власти над вассалом; если сеньор обвинял последнего в каких-либо правонарушениях, то был обязан провести открытое разбирательство, причем вассала судил суд равных.

Показать больше

29 дн. назад

29 дн. назад

Снайпер 3-й Ударной армии гвардии старшина Ольга Николаевна Быкова (1922 г.р., уничтожила не менее 42 врагов). 1945 г.

29 дн. назад

История одного завода

Нижняя Синячиха в виде небольшой деревеньки появилась в 1680-е годы. Здесь проходила дорога из Верхотурья в Ирбит. А вскоре тут появился и завод.

Нижнесинячихинский завод на реке Синячихе был передельным, сопутствующим Алапаевскому заводу. Дело в том, что казенный (государственный) Алапаевский завод не справлялся с переработкой чугуна в железо.

При осмотре завода в 1723 году начальник Уральских горных заводов Вильгельм де Геннин распорядился построить дополнительный завод.

Нижнесинячихинский завод начали строить 14 апреля 1724 года, а в 1726 году уже выдали первое железо.

Первое время заводу не очень везло. В 1730 году прорвало плотину пруда. Затем все повторилось через три года.

В 1759 году завод вместе с Алапаевским передали из казны в частное управление к гвардии секунд-майору Александру Гурьеву. Так его наградили за участие в дворцовом перевороте.

11 сентября 1766 года Гурьев продал предприятие Савве Яковлеву, который организовал на Урале целую промышленную империю, обогнав Демидовых. Начинавший с уличной торговли, Савва Яковлев (Собакин) стал одним из богатейших людей России.

Во время пугачевского восстания 1773-75 годов крестьяне и рабочие завода не поддержали повстанцев, поскольку получали неплохое жалование, и поводов для бунта у них не было.

Нижнесинячихинский завод закрылся в 1828 году. К нашему времени от него ничего не осталось, кроме дома заводоуправления, пруда и дамбы реконструированной плотины.

Да и плотина пруда, прорвавшаяся во время паводка 1926 года, была восстановлена только в 1992 году.

На заставке группа рабочей молодежи пос. Нижняя Синячиха.

Екатеринбургская губерния. 1914-1915 гг.

Нижняя Синячиха в виде небольшой деревеньки появилась в 1680-е годы. Здесь проходила дорога из Верхотурья в Ирбит. А вскоре тут появился и завод.

Нижнесинячихинский завод на реке Синячихе был передельным, сопутствующим Алапаевскому заводу. Дело в том, что казенный (государственный) Алапаевский завод не справлялся с переработкой чугуна в железо.

При осмотре завода в 1723 году начальник Уральских горных заводов Вильгельм де Геннин распорядился построить дополнительный завод.

Нижнесинячихинский завод начали строить 14 апреля 1724 года, а в 1726 году уже выдали первое железо.

Первое время заводу не очень везло. В 1730 году прорвало плотину пруда. Затем все повторилось через три года.

В 1759 году завод вместе с Алапаевским передали из казны в частное управление к гвардии секунд-майору Александру Гурьеву. Так его наградили за участие в дворцовом перевороте.

11 сентября 1766 года Гурьев продал предприятие Савве Яковлеву, который организовал на Урале целую промышленную империю, обогнав Демидовых. Начинавший с уличной торговли, Савва Яковлев (Собакин) стал одним из богатейших людей России.

Во время пугачевского восстания 1773-75 годов крестьяне и рабочие завода не поддержали повстанцев, поскольку получали неплохое жалование, и поводов для бунта у них не было.

Нижнесинячихинский завод закрылся в 1828 году. К нашему времени от него ничего не осталось, кроме дома заводоуправления, пруда и дамбы реконструированной плотины.

Да и плотина пруда, прорвавшаяся во время паводка 1926 года, была восстановлена только в 1992 году.

На заставке группа рабочей молодежи пос. Нижняя Синячиха.

Екатеринбургская губерния. 1914-1915 гг.

Показать больше

29 дн. назад

Какие обязанности имел вассал перед сеньором?

Вассал брал на себя пассивные и активные обязательства. Пассивные состояли в том, чтобы воздерживаться от причинения какого-либо ущерба сеньору (сдавать замки врагам, наносить урон его землям и другой собственности). Активные заключались в «помощи и совете».

Под «помощью» подразумевалось не только несение военной службы, обычно сорокадневной, когда вассал являлся в полном вооружении, один или с рыцарями. Речь шла также о менее обременительной обязанности – шевоше (chevauchée); под этим подразумевались небольшие вылазки или попросту сопровождение сеньора верхом, например во время поездки из одного замка в другой.

Часто к этому прибавлялись дозорная служба в замке сеньора и необходимость предоставлять свой замок в распоряжение сеньора, когда тот пожелает его посетить.

Вассалы оказывали также услуги особого характера. Так, например, главные вассалы парижского епископа обязаны были нести его на плечах после рукоположения, во время торжественного входа в Нотр-Дам; одному из мелких кентских землевладельцев полагалось «держать голову короля, будучи в лодке», когда монарх пересекал неспокойный Ла-Манш.

Вассал брал на себя пассивные и активные обязательства. Пассивные состояли в том, чтобы воздерживаться от причинения какого-либо ущерба сеньору (сдавать замки врагам, наносить урон его землям и другой собственности). Активные заключались в «помощи и совете».

Под «помощью» подразумевалось не только несение военной службы, обычно сорокадневной, когда вассал являлся в полном вооружении, один или с рыцарями. Речь шла также о менее обременительной обязанности – шевоше (chevauchée); под этим подразумевались небольшие вылазки или попросту сопровождение сеньора верхом, например во время поездки из одного замка в другой.

Часто к этому прибавлялись дозорная служба в замке сеньора и необходимость предоставлять свой замок в распоряжение сеньора, когда тот пожелает его посетить.

Вассалы оказывали также услуги особого характера. Так, например, главные вассалы парижского епископа обязаны были нести его на плечах после рукоположения, во время торжественного входа в Нотр-Дам; одному из мелких кентских землевладельцев полагалось «держать голову короля, будучи в лодке», когда монарх пересекал неспокойный Ла-Манш.

Показать больше

29 дн. назад

Самая большая колонна (Colonna di Marco Aurelio) в Риме, достигает 42 м в высоту.

Была сооружена в честь победы над взбунтовавшимися племенами германцев и сарматов (Маркоманская война). Колонну венчала бронзовая статуя Марка Аврелия, в 1588 г. замененная статуей апостола Павла. Внутри колонны находится лестница из двухсот ступеней, ведущая к отличной смотровой площадке на ее вершине.

Была сооружена в честь победы над взбунтовавшимися племенами германцев и сарматов (Маркоманская война). Колонну венчала бронзовая статуя Марка Аврелия, в 1588 г. замененная статуей апостола Павла. Внутри колонны находится лестница из двухсот ступеней, ведущая к отличной смотровой площадке на ее вершине.

Показать больше

1 мс. назад

Сражение при Гастингсе между англосаксонской армией короля Гарольда Годвинсона и войсками нормандского герцога Вильгельма, 1066 год.

1 мс. назад

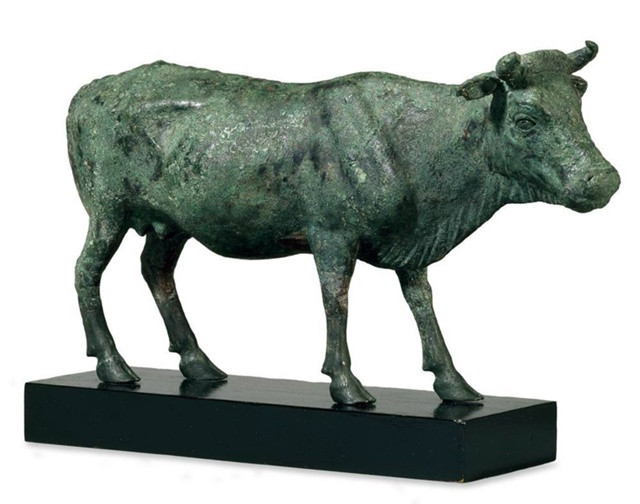

Слово вакцина происходит от латинского "vacca" что означает "корова".

Эдвард Дженнер впервые использовал для защиты от оспы человека прививку из более слабой, коровьей оспы.

Эдвард Дженнер впервые использовал для защиты от оспы человека прививку из более слабой, коровьей оспы.

1 мс. назад

1 мс. назад

Легионы великого римского императора Траяна громят даков в кровавой битве при Сармизегетузе, 106 год н.э.

Художник: Джузеппе Рава.

Художник: Джузеппе Рава.

1 мс. назад

Что большевики сделали с телом Колчака

Гибель адмирала Александра Колчака, Верховного правителя России, окутана легендами. Официальная версия о его расстреле на льду реки Ушаковки стала хрестоматийной. Но что, если последние минуты жизни адмирала были совсем иными, а его могила до сих пор находится в забвении на территории старой иркутской тюрьмы?

Официальная легенда

Согласно канонической версии, после предательства союзников Колчак был передан иркутским большевикам. Почти месяц его допрашивала Чрезвычайная следственная комиссия, а в ночь на 7 февраля 1920 года адмирала и его премьер-министра Виктора Пепеляева вывели на берег реки Ушаковки.

Эта картина стала классической: ледяная прорубь, последняя папироса, которую спокойно курит непоколебимый адмирал перед лицом смерти, и жестокость его палачей. Именно этот образ увековечен в кино и литературе. В память об этом событии у ворот Знаменского монастыря в Иркутске сегодня стоит единственный в России памятник Колчаку. Но так ли было на самом деле?

Свидетельство Бурсака

Сам недавний заключенный иркутской тюрьмы, ставший комендантом города, революционер Иван Николаевич Бурсак, командовавший расстрелянной командой, вспоминал, что события того вечера разворачивались так: во втором часу ночи он вместе с председателем Губчека, Самуилом Чудновским, и с председателем Военно-революционного комитета Иркутска, Александром Александровичем Ширямовым, прибыл в тюрьму. Колчака застали уже одетым – в шубе и шапке; зачитали ему приказ о расстреле, затем пошли к Пепеляеву, который якобы от страха упал на колени.

Забрали обоих арестантов, пошли в контору; около четырех часов утра вывели приговоренных на берег Ушаковки. Колчак был спокоен, а Пепеляева трясло, как в лихорадке. На берегу реки белых расстреляли, погрузили тела на подводы, спустили на реку и бросили в прорубь.

Повествованию противоречит одна деталь: шуба Колчака так и осталась в камере.

Подозрения множатся

Советский историк, Генрих Зиновьевич Йоффе, в монографии 1983 года указал причины поспешного расстрела Верховного правителя большевиками: с запада в Иркутск рвались каппелевцы – белогвардейцы генерала Владимира Оскаровича Каппеля; в городе активно готовилось антибольшевистское восстание: по Иркутску разбрасывали портреты Колчака, при обысках то и дело находили схроны с оружием.

Военно-революционный комитет 6 февраля 1920 года издал «Постановление № 27», в котором приказывал расстрелять Колчака и Пепеляева в связи с угрозой освобождения. Приказ подписан председателем ВРК М. Левенсоном и членами ВРК Ширямовым, Сноскаревым и Обориным.

Второй причиной, побудившей ВРК к расстрелу, стала телеграмма Ленина, в которой он давал иркутянам указания дать отчет в Кремль, что, мол, поступили так и так «в связи с угрозой каппелевцев и военного переворота».

Убийство Колчака было предрешено еще 18 января, когда председатель Сибревкома, Иван Никитич Смирнов, направил в сибирские города телеграмму, в которой Реввоенсовет Пятой армии объявлял Колчака вне закона и приказывал взять его «живого или мертвого», «не останавливаясь ни перед чем».

Телеграмма заканчивалась так: «Каждый гражданин Советской России обязан все силы употребить для задержания Колчака и в случае его бегства обязан его убить».

То есть военная обстановка под Иркутском складывалась для большевиков неблагоприятно: с запада подступали каппелевцы , с востока из-за Байкала могли подойти казаки атамана Семенова или японцы, а внутри города назревало восстание. При этом большевистские вожди недвусмысленно приказывали убить адмирала во что бы то ни стало, не останавливаясь даже перед подрывом железной дороги, – так говорилось в телеграмме Смирнова. В такой обстановке выводить адмирала с территории неприступной губернской тюрьмы, больше напоминавшей замок, вести его по темноте 300 метров до Ушаковки было неразумно. куда проще было бы расстрелять адмирала в тюрьме.

Могила в СИЗО

Именно об этом пишет в своей работе «Где могила адмирала?» историк А. Д. Силаев. Он приводит в работе текст доклада атаману Семенову генерал-майора Сергея Николаевича Войцеховского, в котором упоминается очевидец, который был свидетелем расстрела Верховного правителя. Этот человек собственными глазами видел, как 7 февраля 1920 года в тюремный замок Иркутска около 17:00 в сопровождении красноармейцев прибыли председатель ВРК Михаил Абрамович Левенсон и Ширямов.

Прибывшие направились в камеру, где содержался Пепеляев и зачитали ему приговор. Пепеляев выслушал его и сказал: «Я такого не заслужил и думал, что судьба будет ко мне справедлива». После чего ему приказали следовать за красноармейцами, а комиссары отправились к Колчаку. Колчак, увидев их и Пепеляева, догадался о цели прихода. Выслушав приговор из уст Ширямова, он ответил, что никуда из камеры не пойдет и требует суда, после чего его выволокли из камеры

Колчака и Пепеляева вывели во двор тюрьмы и тут же расстреляли. По воспоминаниям очевидца Пепеляев был сражен наповал, а Колчак был смертельно ранен и мучился еще около восьми минут, после чего Левенсон вытащил револьвер и застрелил его. Тела были закопаны здесь же.

На следующий день по всему Иркутску были развешаны листовки. в которых сообщалось о том, что приговор был приведен в исполнение накануне 7 февраля в 17:30.

Таким образом вопрос о месте захоронения адмирала остается открытым. Скорее всего, его следует искать на территории СИЗО №1 Иркутска, которое теперь находится о этому адресу.

В тюремном замке Иркутска в 2006 году был открыт музей, под который выделили три камеры, коридор и лестницу. Среди камер есть и камера №5, в которой содержался Колчак. В музее размещена экспозиция орудий пыток, коллекция кандалов и предметов, принадлежавших заключенным XVII-XIX вв., исторические документы и фотографии стражников и преступников, а в камере Колчака воспроизведена обстановка той поры и установлена восковая фигура адмирала.

Гибель адмирала Александра Колчака, Верховного правителя России, окутана легендами. Официальная версия о его расстреле на льду реки Ушаковки стала хрестоматийной. Но что, если последние минуты жизни адмирала были совсем иными, а его могила до сих пор находится в забвении на территории старой иркутской тюрьмы?

Официальная легенда

Согласно канонической версии, после предательства союзников Колчак был передан иркутским большевикам. Почти месяц его допрашивала Чрезвычайная следственная комиссия, а в ночь на 7 февраля 1920 года адмирала и его премьер-министра Виктора Пепеляева вывели на берег реки Ушаковки.

Эта картина стала классической: ледяная прорубь, последняя папироса, которую спокойно курит непоколебимый адмирал перед лицом смерти, и жестокость его палачей. Именно этот образ увековечен в кино и литературе. В память об этом событии у ворот Знаменского монастыря в Иркутске сегодня стоит единственный в России памятник Колчаку. Но так ли было на самом деле?

Свидетельство Бурсака

Сам недавний заключенный иркутской тюрьмы, ставший комендантом города, революционер Иван Николаевич Бурсак, командовавший расстрелянной командой, вспоминал, что события того вечера разворачивались так: во втором часу ночи он вместе с председателем Губчека, Самуилом Чудновским, и с председателем Военно-революционного комитета Иркутска, Александром Александровичем Ширямовым, прибыл в тюрьму. Колчака застали уже одетым – в шубе и шапке; зачитали ему приказ о расстреле, затем пошли к Пепеляеву, который якобы от страха упал на колени.

Забрали обоих арестантов, пошли в контору; около четырех часов утра вывели приговоренных на берег Ушаковки. Колчак был спокоен, а Пепеляева трясло, как в лихорадке. На берегу реки белых расстреляли, погрузили тела на подводы, спустили на реку и бросили в прорубь.

Повествованию противоречит одна деталь: шуба Колчака так и осталась в камере.

Подозрения множатся

Советский историк, Генрих Зиновьевич Йоффе, в монографии 1983 года указал причины поспешного расстрела Верховного правителя большевиками: с запада в Иркутск рвались каппелевцы – белогвардейцы генерала Владимира Оскаровича Каппеля; в городе активно готовилось антибольшевистское восстание: по Иркутску разбрасывали портреты Колчака, при обысках то и дело находили схроны с оружием.

Военно-революционный комитет 6 февраля 1920 года издал «Постановление № 27», в котором приказывал расстрелять Колчака и Пепеляева в связи с угрозой освобождения. Приказ подписан председателем ВРК М. Левенсоном и членами ВРК Ширямовым, Сноскаревым и Обориным.

Второй причиной, побудившей ВРК к расстрелу, стала телеграмма Ленина, в которой он давал иркутянам указания дать отчет в Кремль, что, мол, поступили так и так «в связи с угрозой каппелевцев и военного переворота».

Убийство Колчака было предрешено еще 18 января, когда председатель Сибревкома, Иван Никитич Смирнов, направил в сибирские города телеграмму, в которой Реввоенсовет Пятой армии объявлял Колчака вне закона и приказывал взять его «живого или мертвого», «не останавливаясь ни перед чем».

Телеграмма заканчивалась так: «Каждый гражданин Советской России обязан все силы употребить для задержания Колчака и в случае его бегства обязан его убить».

То есть военная обстановка под Иркутском складывалась для большевиков неблагоприятно: с запада подступали каппелевцы , с востока из-за Байкала могли подойти казаки атамана Семенова или японцы, а внутри города назревало восстание. При этом большевистские вожди недвусмысленно приказывали убить адмирала во что бы то ни стало, не останавливаясь даже перед подрывом железной дороги, – так говорилось в телеграмме Смирнова. В такой обстановке выводить адмирала с территории неприступной губернской тюрьмы, больше напоминавшей замок, вести его по темноте 300 метров до Ушаковки было неразумно. куда проще было бы расстрелять адмирала в тюрьме.

Могила в СИЗО

Именно об этом пишет в своей работе «Где могила адмирала?» историк А. Д. Силаев. Он приводит в работе текст доклада атаману Семенову генерал-майора Сергея Николаевича Войцеховского, в котором упоминается очевидец, который был свидетелем расстрела Верховного правителя. Этот человек собственными глазами видел, как 7 февраля 1920 года в тюремный замок Иркутска около 17:00 в сопровождении красноармейцев прибыли председатель ВРК Михаил Абрамович Левенсон и Ширямов.

Прибывшие направились в камеру, где содержался Пепеляев и зачитали ему приговор. Пепеляев выслушал его и сказал: «Я такого не заслужил и думал, что судьба будет ко мне справедлива». После чего ему приказали следовать за красноармейцами, а комиссары отправились к Колчаку. Колчак, увидев их и Пепеляева, догадался о цели прихода. Выслушав приговор из уст Ширямова, он ответил, что никуда из камеры не пойдет и требует суда, после чего его выволокли из камеры

Колчака и Пепеляева вывели во двор тюрьмы и тут же расстреляли. По воспоминаниям очевидца Пепеляев был сражен наповал, а Колчак был смертельно ранен и мучился еще около восьми минут, после чего Левенсон вытащил револьвер и застрелил его. Тела были закопаны здесь же.

На следующий день по всему Иркутску были развешаны листовки. в которых сообщалось о том, что приговор был приведен в исполнение накануне 7 февраля в 17:30.

Таким образом вопрос о месте захоронения адмирала остается открытым. Скорее всего, его следует искать на территории СИЗО №1 Иркутска, которое теперь находится о этому адресу.

В тюремном замке Иркутска в 2006 году был открыт музей, под который выделили три камеры, коридор и лестницу. Среди камер есть и камера №5, в которой содержался Колчак. В музее размещена экспозиция орудий пыток, коллекция кандалов и предметов, принадлежавших заключенным XVII-XIX вв., исторические документы и фотографии стражников и преступников, а в камере Колчака воспроизведена обстановка той поры и установлена восковая фигура адмирала.

Показать больше

1 мс. назад

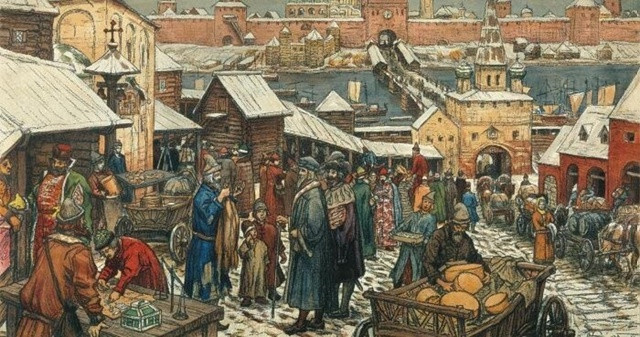

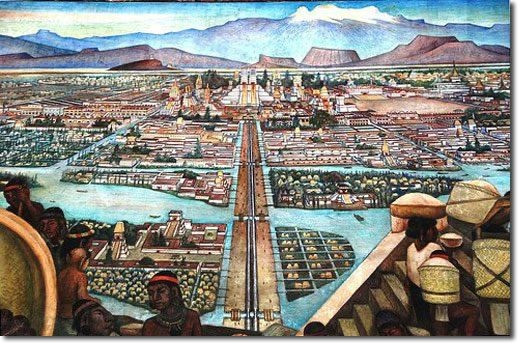

На каком языке разговаривали Великом Новгороде

Благодаря уникальной археологической находке — берестяным грамотам — мы можем услышать живой голос Древней Руси. В отличие от торжественных летописей, эти надписи донесли до нас повседневную речь, бытовые записки и деловые поручения обычных людей. Именно они позволили лингвистам реконструировать древненовгородский диалект — один из ключей к пониманию нашего общего прошлого.

Лингвистическая машина времени

Берестяные грамоты — это больше чем исторический источник. Это возможность услышать разговорный язык, на котором общались на улицах Великого Новгорода и Пскова тысячу лет назад. Его изучение, наравне с археологией и генетикой, позволяет заглянуть вглубь веков и проследить пути расселения славянских племён.

Древненовгородский диалект, вместе с древнепсковским, формировал так называемую новгородско-псковскую группу говоров. Её ареал охватывал бассейны рек Волхов и Великая, окрестности озёр Ильмень и Псковского.

Эта территория была своеобразным славянским «островом», окружённым: финно-угорскими племенами, балтскими племенами, славянами-кривичами.

Происхождение

Лингвисты отмечают особую архаичность древненовгородского диалекта. Возможно, его особенности восходят не к правосточнославянскому языку, который является предком современных восточнославянских языков, а еще древнее – к праславянскому языку, из которого возникли языки всех современных славянских народов.

Очень близок древненовгородский диалект к языку кривичей. Это племя - один из предков современного белорусского народа. Такая близость дает основания некоторым современным лингвистам считать древненовгородский диалект одним из говоров древнекривичского языка наряду со смоленским, верхневолжским и полоцким диалектами.

Миграция

Изучение языка новгородских берестяных грамот дает возможность выяснить и пути миграции предков ильменских словен, приведших их с далекой прародины на берега реки Волхов.

Выглядело это как постепенное проникновение

восточнославянских племен с территории между Западным Бугом, Припятью и Днепром в VI-VII веках через среднее течение Днепра на восток, а оттуда через Двину и Неман в бассейны Псковского озера и озера Ильмень. Эту теорию высказал еще в начале прошлого века историк К. Герке, и данные лингвистики ее в целом подтверждают.

Берестяные грамоты – против политических спекуляций

Сегодня вопросы происхождения и родства славянских народов утратили свое исключительно академическое значение и превращаются подчас в инструмент для политических спекуляций. Даже и в этих спорах берестяные грамоты и древненовгородский диалект, на котором они написаны, могут служить аргументом.

Академик А. Зализняк, один из крупнейших современных лингвистов и специалистов по языку берестяных грамот, отмечает, что в период становления древнерусского государства с центром в Киеве не существовало деления на три восточнославянских языка, которые мы знаем теперь: украинский, белорусский и русский. Общий для этих территорий древнерусский язык делился на два больших диалекта.

Одним из них был древненовгородский диалект (северо-западный), а другой – диалект южных и центральных территорий, включающих в себя Киев, Чернигов, Владимир, Суздаль, Рязань и другие княжества южной, центральной и восточной Руси. Говор Новгорода и Пскова сильно отличался от языка, на котором говорили в Киеве и Владимире. А диалект Владимира и Киева был один. Современный русский язык возник из смешения новгородского диалекта и диалекта центральных регионов уже после того, как возникло Литовское государство, в состав которого вошли земли, в будущем ставшие Украиной и Белоруссией.

И в нашей современной речи мы до сих пор храним архаичные новгородские черты. К их числу Зализняк относит такие формы, как, например «руке», «ноге». В древности жители Владимира и Киева говорили «руце», «нозе». В украинском языке и сейчас говорят и пишут «руци», «нози». А мы переняли древненовгородский вариант произношения, восходящий к тем временам, когда не было не только современных споров о происхождении языков, но даже и письменности.

Благодаря уникальной археологической находке — берестяным грамотам — мы можем услышать живой голос Древней Руси. В отличие от торжественных летописей, эти надписи донесли до нас повседневную речь, бытовые записки и деловые поручения обычных людей. Именно они позволили лингвистам реконструировать древненовгородский диалект — один из ключей к пониманию нашего общего прошлого.

Лингвистическая машина времени

Берестяные грамоты — это больше чем исторический источник. Это возможность услышать разговорный язык, на котором общались на улицах Великого Новгорода и Пскова тысячу лет назад. Его изучение, наравне с археологией и генетикой, позволяет заглянуть вглубь веков и проследить пути расселения славянских племён.

Древненовгородский диалект, вместе с древнепсковским, формировал так называемую новгородско-псковскую группу говоров. Её ареал охватывал бассейны рек Волхов и Великая, окрестности озёр Ильмень и Псковского.

Эта территория была своеобразным славянским «островом», окружённым: финно-угорскими племенами, балтскими племенами, славянами-кривичами.

Происхождение

Лингвисты отмечают особую архаичность древненовгородского диалекта. Возможно, его особенности восходят не к правосточнославянскому языку, который является предком современных восточнославянских языков, а еще древнее – к праславянскому языку, из которого возникли языки всех современных славянских народов.

Очень близок древненовгородский диалект к языку кривичей. Это племя - один из предков современного белорусского народа. Такая близость дает основания некоторым современным лингвистам считать древненовгородский диалект одним из говоров древнекривичского языка наряду со смоленским, верхневолжским и полоцким диалектами.

Миграция

Изучение языка новгородских берестяных грамот дает возможность выяснить и пути миграции предков ильменских словен, приведших их с далекой прародины на берега реки Волхов.

Выглядело это как постепенное проникновение

восточнославянских племен с территории между Западным Бугом, Припятью и Днепром в VI-VII веках через среднее течение Днепра на восток, а оттуда через Двину и Неман в бассейны Псковского озера и озера Ильмень. Эту теорию высказал еще в начале прошлого века историк К. Герке, и данные лингвистики ее в целом подтверждают.

Берестяные грамоты – против политических спекуляций

Сегодня вопросы происхождения и родства славянских народов утратили свое исключительно академическое значение и превращаются подчас в инструмент для политических спекуляций. Даже и в этих спорах берестяные грамоты и древненовгородский диалект, на котором они написаны, могут служить аргументом.

Академик А. Зализняк, один из крупнейших современных лингвистов и специалистов по языку берестяных грамот, отмечает, что в период становления древнерусского государства с центром в Киеве не существовало деления на три восточнославянских языка, которые мы знаем теперь: украинский, белорусский и русский. Общий для этих территорий древнерусский язык делился на два больших диалекта.

Одним из них был древненовгородский диалект (северо-западный), а другой – диалект южных и центральных территорий, включающих в себя Киев, Чернигов, Владимир, Суздаль, Рязань и другие княжества южной, центральной и восточной Руси. Говор Новгорода и Пскова сильно отличался от языка, на котором говорили в Киеве и Владимире. А диалект Владимира и Киева был один. Современный русский язык возник из смешения новгородского диалекта и диалекта центральных регионов уже после того, как возникло Литовское государство, в состав которого вошли земли, в будущем ставшие Украиной и Белоруссией.

И в нашей современной речи мы до сих пор храним архаичные новгородские черты. К их числу Зализняк относит такие формы, как, например «руке», «ноге». В древности жители Владимира и Киева говорили «руце», «нозе». В украинском языке и сейчас говорят и пишут «руци», «нози». А мы переняли древненовгородский вариант произношения, восходящий к тем временам, когда не было не только современных споров о происхождении языков, но даже и письменности.

Показать больше

1 мс. назад

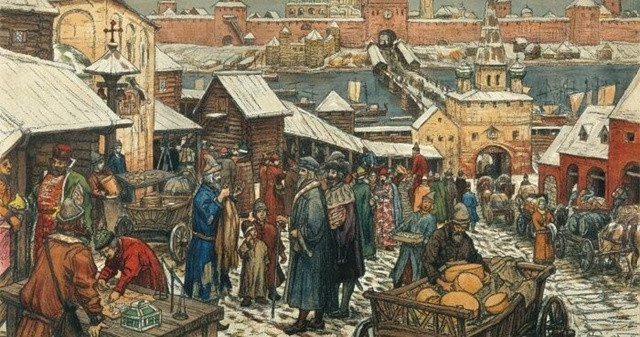

Почему русских считали ленивыми

Уверенность в том, что «лень – главная черта русского характера», — один из самых устойчивых западных стереотипов. Он кочует из travelogues XVI века в современные медиа. Но насколько это представление соответствует действительности? Разберёмся, откуда растут корни у этого мифа и почему он так живуч.

Что писали иностранцы о Руси

Первые систематические описания России принадлежали иностранным дипломатам и наёмникам, чьи впечатления часто были поверхностными и предвзятыми. Англичанин Джилс Флетчер (1591 г.): В книге «О Государстве Русском» писал, что народ «предается лени и пьянству, не заботясь ни о чем более, кроме дневного пропитания». Француз Жак Маржерет (начало XVII в.): Офицер на службе у Бориса Годунова утверждал в своих записках, что простой народ «весьма ленив, работы не любит и так предан пьянству, как нельзя боле».

Эти работы надолго стали для Европы главным источником знаний о России, закрепив в массовом сознании образ ленивого и пьяного московита.

Различия западного и восточного менталитета

Немецкий социолог XX века, философ, историк и политический экономист, профессор Эмиль Максимилиан Вебер в своей работе «Протестантская этика и дух капитализма» объясняет различие между западным (протестантским) и восточным (православным) мировоззрениями. Суть заключается в том, что трудолюбие и получение выгоды в протестантизме имеет весомое одобрение. Бог любит тружеников, которые своими руками добиваются лучшей жизни. Потому западные народы – ориентированы на обогащение и трудолюбивы.

Христианская ортодоксальная церковь, которая в России называется православной, исповедует, что главное — страдание: «Христос терпел и нам велел». Поэтому любой труд бесперспективен, ведь вознаграждение за свою добродетель христианин получит в только в загробной жизни. А если мотивации к труду нет, значит и обогащения не будет.

Вебер считал, что славянская этика больна, поскольку нет ни в православной религии, ни в народном сознании тяги к ответственному созидательному труду. Поэтому в России веками и процветает повальная нищета и пьянство. Вот только эта доктрина идет вразрез с некоторыми фактами.

О русском труде и богатстве

Знаменитый русский литературный памятник «Домострой» датируется XVI веком, при этом его автор повествует, что составил сей канон православной жизни, позаимствовав поучения из более ранних славянских источников: «Измарагд», «Златоуст», «Златая цепь» и другие.

И всегда в русской жизни правильным было: «…И стару и малу всякое дело начати или рукоделничати, или ести или пити или ества варити или печи што и всякие приспехи дела-ти и всякое рукоделие и всякое мастерьство (...) да молитву Исусову проговоря (…) тому Божия милость поспешествует. Ангели невидимо помогают. (…) А людей (...) держати чтобы были рукоделны, кто чему достоин и какому рукоделию учен...»

То есть в православии с древних времен проповедуется, что труд всегда награждается милостью Божьей.

А вот ещё одно наблюдение о русской жизни, которое датировано XVII веком и принадлежит хорватскому просветителю Юрию Крижаничу, состоявшему, в то же время на русской службе: «...Люди даже низшего сословия подбивают соболями целые шапки и целые шубы, а что можно выдумать нелепее того, что даже черные люди и крестьяне носят рубахи, шитые золотом и жемчугом? (...) Такого безобразия нет нигде в Европе. Наигоршие черные люди носят шелковые платья. Их жен не отличить от первейших боярынь...»

Однако если русские повально подвержены лени и не работают, то откуда в стране и у народа богатства?

«Экстремальный» русский труд

При внимательном отношении к русскому мировоззрению, иностранцы не учли и не увидели массу факторов, из-за чего миф о русской лени до сих пор на Западе считается аксиомой. Суровые природные условия жизни и история, насыщенная частыми событиями, приучила русский народ, трудолюбивый по своей сути, к «стихийной» работе. Отсюда известная русская пословица: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». У славянских народов во все века существует «горячая пора»: уборка урожая, сенокос, посев озимых, которые нужно осуществить как можно скорее, пока не ударил мороз.

У русских не бывает распланированных задач и даже если их назначить, такой запрограммированный труд все равно будет неэффективен, потому что в России все всегда происходит по «воле Божьей». И сегодня каждый русский знает, что «хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Но в стране и ранее и сейчас производятся колоссальные богатства, создаются культурные ценности, и все потому, что «русские медленно запрягают, но быстро ездят».

Уверенность в том, что «лень – главная черта русского характера», — один из самых устойчивых западных стереотипов. Он кочует из travelogues XVI века в современные медиа. Но насколько это представление соответствует действительности? Разберёмся, откуда растут корни у этого мифа и почему он так живуч.

Что писали иностранцы о Руси

Первые систематические описания России принадлежали иностранным дипломатам и наёмникам, чьи впечатления часто были поверхностными и предвзятыми. Англичанин Джилс Флетчер (1591 г.): В книге «О Государстве Русском» писал, что народ «предается лени и пьянству, не заботясь ни о чем более, кроме дневного пропитания». Француз Жак Маржерет (начало XVII в.): Офицер на службе у Бориса Годунова утверждал в своих записках, что простой народ «весьма ленив, работы не любит и так предан пьянству, как нельзя боле».

Эти работы надолго стали для Европы главным источником знаний о России, закрепив в массовом сознании образ ленивого и пьяного московита.

Различия западного и восточного менталитета

Немецкий социолог XX века, философ, историк и политический экономист, профессор Эмиль Максимилиан Вебер в своей работе «Протестантская этика и дух капитализма» объясняет различие между западным (протестантским) и восточным (православным) мировоззрениями. Суть заключается в том, что трудолюбие и получение выгоды в протестантизме имеет весомое одобрение. Бог любит тружеников, которые своими руками добиваются лучшей жизни. Потому западные народы – ориентированы на обогащение и трудолюбивы.

Христианская ортодоксальная церковь, которая в России называется православной, исповедует, что главное — страдание: «Христос терпел и нам велел». Поэтому любой труд бесперспективен, ведь вознаграждение за свою добродетель христианин получит в только в загробной жизни. А если мотивации к труду нет, значит и обогащения не будет.

Вебер считал, что славянская этика больна, поскольку нет ни в православной религии, ни в народном сознании тяги к ответственному созидательному труду. Поэтому в России веками и процветает повальная нищета и пьянство. Вот только эта доктрина идет вразрез с некоторыми фактами.

О русском труде и богатстве

Знаменитый русский литературный памятник «Домострой» датируется XVI веком, при этом его автор повествует, что составил сей канон православной жизни, позаимствовав поучения из более ранних славянских источников: «Измарагд», «Златоуст», «Златая цепь» и другие.

И всегда в русской жизни правильным было: «…И стару и малу всякое дело начати или рукоделничати, или ести или пити или ества варити или печи што и всякие приспехи дела-ти и всякое рукоделие и всякое мастерьство (...) да молитву Исусову проговоря (…) тому Божия милость поспешествует. Ангели невидимо помогают. (…) А людей (...) держати чтобы были рукоделны, кто чему достоин и какому рукоделию учен...»

То есть в православии с древних времен проповедуется, что труд всегда награждается милостью Божьей.

А вот ещё одно наблюдение о русской жизни, которое датировано XVII веком и принадлежит хорватскому просветителю Юрию Крижаничу, состоявшему, в то же время на русской службе: «...Люди даже низшего сословия подбивают соболями целые шапки и целые шубы, а что можно выдумать нелепее того, что даже черные люди и крестьяне носят рубахи, шитые золотом и жемчугом? (...) Такого безобразия нет нигде в Европе. Наигоршие черные люди носят шелковые платья. Их жен не отличить от первейших боярынь...»

Однако если русские повально подвержены лени и не работают, то откуда в стране и у народа богатства?

«Экстремальный» русский труд

При внимательном отношении к русскому мировоззрению, иностранцы не учли и не увидели массу факторов, из-за чего миф о русской лени до сих пор на Западе считается аксиомой. Суровые природные условия жизни и история, насыщенная частыми событиями, приучила русский народ, трудолюбивый по своей сути, к «стихийной» работе. Отсюда известная русская пословица: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». У славянских народов во все века существует «горячая пора»: уборка урожая, сенокос, посев озимых, которые нужно осуществить как можно скорее, пока не ударил мороз.

У русских не бывает распланированных задач и даже если их назначить, такой запрограммированный труд все равно будет неэффективен, потому что в России все всегда происходит по «воле Божьей». И сегодня каждый русский знает, что «хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Но в стране и ранее и сейчас производятся колоссальные богатства, создаются культурные ценности, и все потому, что «русские медленно запрягают, но быстро ездят».

Показать больше

1 мс. назад

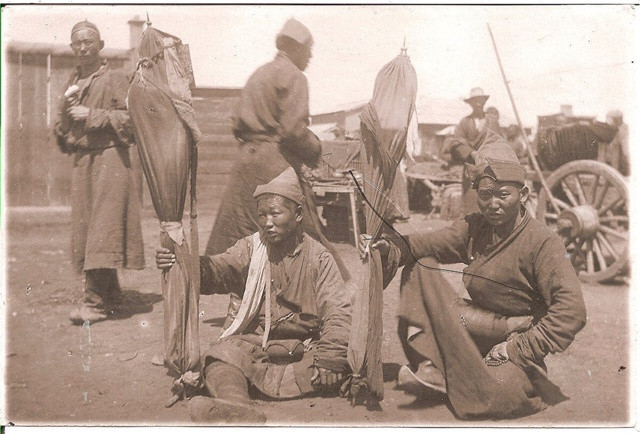

Какие гигиенические привычки русские переняли у монголо-татар

Вчера

История учит нас: когда народы живут бок о бок веками, их культуры неизбежно начинают диалог. Мы незаметно заимствуем у соседей слова, рецепты, технологии и даже повседневные привычки, если они кажутся нам разумными и полезными. И как показывают новейшие исследования, в этот обмен порой вовлечено и то, что мы считаем исконно своим — включая базовые нормы гигиены.

Позаимствовали немало

Как отмечает доктор исторических наук Вадим Долгов в своей работе «Потаенная жизнь Древней Руси», открытость и восприимчивость к лучшим достижениям соседей были характерны для русской культуры с самого начала ее становления. Русь XIII-XVI веков активно синтезировала самые разнообразные культурные влияния.

Результаты этого синтеза окружают нас до сих пор. Многие слова в нашем языке — тюркского происхождения. Отдельные восточные мотивы в декоре православных храмов, которые часто списывают на византийское влияние, могли быть заимствованы русскими мастерами с предметов прикладного искусства, привезенных из Орды. Даже традиционный костюм — кафтаны, сарафаны, меховые шапки-треухи — несет на себе отпечаток степной моды. Даже на поле боя тяжелые мечи постепенно уступили место более эффективным в конной схватке саблям.

Чистить зубы

Новость о найденной сравнительно недавно зубной щетке, которой в XIV веке пользовался некий житель золотоордынского города Азак (ныне – Азов), не удивила историков и археологов, но стала сенсацией для общественности. Об этом журналист Николай Грищенко написал в «Российской газете». Его статья «Азовские археологи нашли 500-летнюю зубную щетку» была опубликована 11 июня 2015 года.

Костяная рукоять с дырочками, в которые вставлялись щетинки, обнаруженная учеными, предположительно принадлежала монгольскому воину. То есть, русские могли перенять привычку ухаживать за полостью рта у жителей Золотой Орды.

Заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника, Андрей Масловский, рассказал: «Есть мнение, что зубные щетки появились только в XV веке, и то в Китае. На самом деле, щетки известны благодаря раскопкам городов, расположенных на территории древней Монголии и датируются они Х-ХII веками. Эта находка указывает, что в западном районе золотоордынского города Азак проживало население с нетривиальными по тому времени культурными привычками».

Окуривать дымом от инфекций

Как известно, целью гигиенических процедур является не только физическая чистота, но и защита человека от микробов. Во многих странах Азии с древнейших времен существовал обычай окуривать людей, их одежду и жилища дымом, чтобы спастись от инфекций. Не зная, как распространяются болезни, и не имея антибиотиков, люди именовали микробов «злыми духами».

Монголы неукоснительно соблюдали обычай: перед визитом к высокопоставленному лицу каждый человек был обязан пройти между двумя дымящимися кострами, чтобы подтвердить тем самым свою благонадежность. Разумеется, такая мера предосторожности не могла полностью гарантировать защиту правителя от инфекций, но риск заражения все-таки снижался.

Русские князья удивлялись требованию пройти между двух костров перед посещением хана Золотой Орды, считая такую защиту от «злых духов» проявлением язычества.

Как написал известный историк Дмитрий Володихин в своей книге «Рюриковичи» (Москва, 2013 год издания), Михаил Всеволодович Черниговский мог быть казнен ханом Батыем в 1246 году по этой причине. Дело в том, что «…от князя потребовали поклониться языческим идолам и пройти меж двух зажженных костров – поступить так, как поступало большинство русских князей, являвшихся в Орду. Михаил счел подобное поклонение несовместимым с христианской верой».

Поскольку князей не только удивляло, но и возмущало требование пройти сквозь дым двух горящих костров, можно сделать вывод, что в домонгольский период на Руси не применяли такой способ борьбы с инфекциями. А сейчас окуривание больного человека дымом целебных трав – один из методов русской народной медицины.

Эффективность такой меры при борьбе с инфекциями подтверждают и современные специалисты, в том числе японский целитель Кацудзо Ниши – автор популярной книги «Дыхательные практики» (Санкт-Петербург, 2010 г., перевод Веры Марковой).

«Наши предки широко использовали лечение дымом. Такое лечение хорошо помогало при насморке и простудных заболеваниях, при ревматизме и для лечения от инфекций», – отметил специалист по альтернативной медицине.

Брить голову

Известный востоковед Евгений Кычанов в своей книге «Великий Чингис-хан. "Кара Господня" или "человек тысячелетия"?» (Москва, 2013 г.) упомянул и о том, какие прически традиционно носили монгольские воины. Как и представители многих других азиатских народов, они брили большую часть головы.

Обычно воины оставляли три чуба: спереди и по бокам. Причем, передний чуб подстригали, а боковые пряди волос были достаточно длинными, так что они свисали на плечи. Бритье головы было обязательным. Необходимость борьбы с паразитами при кочевом образе жизни заметно возрастала, так, что даже мужская мода была продиктована гигиеническими соображениями.

Вскоре эта прическа была заимствована жителями юга Руси. Претерпев некоторые изменения, она прочно закрепилась у запорожских казаков. Все помнят их знаменитые длинные чубы по многочисленным картинам, а также по литературным описаниям.

После принятия ислама

Большое влияние на ежедневные гигиенические привычки жителей Золотой Орды оказало принятие ислама в качестве государственной религии.

Александр Ханников – автор книги «Энциклопедия ислама» (издатель И.В. Мельников, 2012 г.) – указал, что это событие произошло во времена правления хана Узбека в 1312-1342 годах. С этого момента жизнь Золотой Орды начала претерпевать изменения.

Мусульманская религия унифицировала ежедневные гигиенические процедуры монголо-татар, введя их в строгую систему. Верующий человек должен был регулярно мыться, тщательно следить за гигиеной полости рта, подстригать ногти, избавляться от волос на лобке и в подмышках, а также подмываться после каждого похода в туалет. Поэтому правоверные жители Золотой Орды посещали отхожие места, прихватив с собой кумган (небольшой кувшин с высоким горлом и ручкой).

Не исключено, что некоторые русские, живущие по соседству, могли обратить внимание на подобные гигиенические процедуры и кое-что перенять.

Вчера

История учит нас: когда народы живут бок о бок веками, их культуры неизбежно начинают диалог. Мы незаметно заимствуем у соседей слова, рецепты, технологии и даже повседневные привычки, если они кажутся нам разумными и полезными. И как показывают новейшие исследования, в этот обмен порой вовлечено и то, что мы считаем исконно своим — включая базовые нормы гигиены.

Позаимствовали немало

Как отмечает доктор исторических наук Вадим Долгов в своей работе «Потаенная жизнь Древней Руси», открытость и восприимчивость к лучшим достижениям соседей были характерны для русской культуры с самого начала ее становления. Русь XIII-XVI веков активно синтезировала самые разнообразные культурные влияния.

Результаты этого синтеза окружают нас до сих пор. Многие слова в нашем языке — тюркского происхождения. Отдельные восточные мотивы в декоре православных храмов, которые часто списывают на византийское влияние, могли быть заимствованы русскими мастерами с предметов прикладного искусства, привезенных из Орды. Даже традиционный костюм — кафтаны, сарафаны, меховые шапки-треухи — несет на себе отпечаток степной моды. Даже на поле боя тяжелые мечи постепенно уступили место более эффективным в конной схватке саблям.

Чистить зубы

Новость о найденной сравнительно недавно зубной щетке, которой в XIV веке пользовался некий житель золотоордынского города Азак (ныне – Азов), не удивила историков и археологов, но стала сенсацией для общественности. Об этом журналист Николай Грищенко написал в «Российской газете». Его статья «Азовские археологи нашли 500-летнюю зубную щетку» была опубликована 11 июня 2015 года.

Костяная рукоять с дырочками, в которые вставлялись щетинки, обнаруженная учеными, предположительно принадлежала монгольскому воину. То есть, русские могли перенять привычку ухаживать за полостью рта у жителей Золотой Орды.

Заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника, Андрей Масловский, рассказал: «Есть мнение, что зубные щетки появились только в XV веке, и то в Китае. На самом деле, щетки известны благодаря раскопкам городов, расположенных на территории древней Монголии и датируются они Х-ХII веками. Эта находка указывает, что в западном районе золотоордынского города Азак проживало население с нетривиальными по тому времени культурными привычками».

Окуривать дымом от инфекций

Как известно, целью гигиенических процедур является не только физическая чистота, но и защита человека от микробов. Во многих странах Азии с древнейших времен существовал обычай окуривать людей, их одежду и жилища дымом, чтобы спастись от инфекций. Не зная, как распространяются болезни, и не имея антибиотиков, люди именовали микробов «злыми духами».

Монголы неукоснительно соблюдали обычай: перед визитом к высокопоставленному лицу каждый человек был обязан пройти между двумя дымящимися кострами, чтобы подтвердить тем самым свою благонадежность. Разумеется, такая мера предосторожности не могла полностью гарантировать защиту правителя от инфекций, но риск заражения все-таки снижался.

Русские князья удивлялись требованию пройти между двух костров перед посещением хана Золотой Орды, считая такую защиту от «злых духов» проявлением язычества.

Как написал известный историк Дмитрий Володихин в своей книге «Рюриковичи» (Москва, 2013 год издания), Михаил Всеволодович Черниговский мог быть казнен ханом Батыем в 1246 году по этой причине. Дело в том, что «…от князя потребовали поклониться языческим идолам и пройти меж двух зажженных костров – поступить так, как поступало большинство русских князей, являвшихся в Орду. Михаил счел подобное поклонение несовместимым с христианской верой».

Поскольку князей не только удивляло, но и возмущало требование пройти сквозь дым двух горящих костров, можно сделать вывод, что в домонгольский период на Руси не применяли такой способ борьбы с инфекциями. А сейчас окуривание больного человека дымом целебных трав – один из методов русской народной медицины.

Эффективность такой меры при борьбе с инфекциями подтверждают и современные специалисты, в том числе японский целитель Кацудзо Ниши – автор популярной книги «Дыхательные практики» (Санкт-Петербург, 2010 г., перевод Веры Марковой).

«Наши предки широко использовали лечение дымом. Такое лечение хорошо помогало при насморке и простудных заболеваниях, при ревматизме и для лечения от инфекций», – отметил специалист по альтернативной медицине.

Брить голову

Известный востоковед Евгений Кычанов в своей книге «Великий Чингис-хан. "Кара Господня" или "человек тысячелетия"?» (Москва, 2013 г.) упомянул и о том, какие прически традиционно носили монгольские воины. Как и представители многих других азиатских народов, они брили большую часть головы.

Обычно воины оставляли три чуба: спереди и по бокам. Причем, передний чуб подстригали, а боковые пряди волос были достаточно длинными, так что они свисали на плечи. Бритье головы было обязательным. Необходимость борьбы с паразитами при кочевом образе жизни заметно возрастала, так, что даже мужская мода была продиктована гигиеническими соображениями.

Вскоре эта прическа была заимствована жителями юга Руси. Претерпев некоторые изменения, она прочно закрепилась у запорожских казаков. Все помнят их знаменитые длинные чубы по многочисленным картинам, а также по литературным описаниям.

После принятия ислама

Большое влияние на ежедневные гигиенические привычки жителей Золотой Орды оказало принятие ислама в качестве государственной религии.

Александр Ханников – автор книги «Энциклопедия ислама» (издатель И.В. Мельников, 2012 г.) – указал, что это событие произошло во времена правления хана Узбека в 1312-1342 годах. С этого момента жизнь Золотой Орды начала претерпевать изменения.

Мусульманская религия унифицировала ежедневные гигиенические процедуры монголо-татар, введя их в строгую систему. Верующий человек должен был регулярно мыться, тщательно следить за гигиеной полости рта, подстригать ногти, избавляться от волос на лобке и в подмышках, а также подмываться после каждого похода в туалет. Поэтому правоверные жители Золотой Орды посещали отхожие места, прихватив с собой кумган (небольшой кувшин с высоким горлом и ручкой).

Не исключено, что некоторые русские, живущие по соседству, могли обратить внимание на подобные гигиенические процедуры и кое-что перенять.

Показать больше

1 мс. назад

«Передайте герцогу Энгиенскому, что мы от души его благодарим. Но это испанская пехота.» - помните фразу из отличного фильма "Капитан Алатристе"?

Испанские терции - это эффективное сочетание пикинеров, мушкетеров, аркебузиров и мечников со щитами. Причем их соотношение и тактика менялись в зависимости от развития военного дела. Как результат - больше ста лет побед на полях сражений по всей Европе.

Испанские терции - это эффективное сочетание пикинеров, мушкетеров, аркебузиров и мечников со щитами. Причем их соотношение и тактика менялись в зависимости от развития военного дела. Как результат - больше ста лет побед на полях сражений по всей Европе.

Показать больше

1 мс. назад

Кем был отец Владимира Высоцкого

Владимира Высоцкого знает каждый, но куда меньше известно о человеке, который подарил ему имя и фамилию. Его отец, Семен Высоцкий, прошел путь от киевского юноши до боевого полковника, прошагавшего пол-Европы и оставившего свой след в истории не только как родитель гения, но и как настоящий герой войны.

Начало пути

Семен Владимирович Высоцкий родился 17 июля 1915 года в Киеве, в еврейской семье. После революции семья перебралась в Москву, где юноша окончил политехнический техникум и курсы вневойсковой подготовки. Именно в студенческие годы он встретил свою первую любовь — Нину Максимовну Серегину, которая работала переводчицей в гостинице «Интурист».

Их свадьба состоялась в 1937 году, а год спустя, 25 января 1938 года, у них родился сын. Предвидя, что может не успеть к родам из-за работы, Семен заранее попросил назвать мальчика Владимиром — в честь своего собственного отца. Так и случилось: пока Семен был в командировке, на свет появился будущий поэт, а из роддома Нину с малышом встречал брат Семена, Алексей. Он и стал первым, кто взял на руки маленького Володю.

Молодая семья ютилась в большой коммунальной квартире на Первой Мещанской улице (ныне проспект Мира), где на 38 комнат приходилась всего одна уборная.

Испытание войной

Спустя три года после рождения сына грянула война. Семен Высоцкий получил повестку одним из первых и ушел на фронт практически сразу после нападения Германии на СССР. Нина с маленьким Волдей были эвакуированы на Урал.

Война круто изменила личную жизнь Семена. В 1942 году, служа в Главном управлении связи Красной армии, он встретил свою вторую любовь — Евгению Степановну Лихалатову. Брак с Ниной Максимовной распался, хотя они сохранили нормальные отношения ради сына.

Почему Ленину после покушения долго не вызывали врача

Семен Владимирович прошел всю войну. Он был непосредственным участником ключевых операций: освобождал Донбасс, брал Львов и Лодзь, участвовал в штурме Праги и дошел до самого Берлина. Его боевые заслуги были отмечены более чем 20 орденами и медалями СССР и Чехословакии.

После Великой Победы Семен Высоцкий не снял погоны. Он решил связать жизнь с армией и дослужился до звания полковника. На пенсию он ушел уже в мирное время, по выслуге лет.

Несмотря на развод родителей, Владимир Высоцкий всегда с большим уважением и теплотой относился к отцу.

Владимира Высоцкого знает каждый, но куда меньше известно о человеке, который подарил ему имя и фамилию. Его отец, Семен Высоцкий, прошел путь от киевского юноши до боевого полковника, прошагавшего пол-Европы и оставившего свой след в истории не только как родитель гения, но и как настоящий герой войны.

Начало пути

Семен Владимирович Высоцкий родился 17 июля 1915 года в Киеве, в еврейской семье. После революции семья перебралась в Москву, где юноша окончил политехнический техникум и курсы вневойсковой подготовки. Именно в студенческие годы он встретил свою первую любовь — Нину Максимовну Серегину, которая работала переводчицей в гостинице «Интурист».

Их свадьба состоялась в 1937 году, а год спустя, 25 января 1938 года, у них родился сын. Предвидя, что может не успеть к родам из-за работы, Семен заранее попросил назвать мальчика Владимиром — в честь своего собственного отца. Так и случилось: пока Семен был в командировке, на свет появился будущий поэт, а из роддома Нину с малышом встречал брат Семена, Алексей. Он и стал первым, кто взял на руки маленького Володю.

Молодая семья ютилась в большой коммунальной квартире на Первой Мещанской улице (ныне проспект Мира), где на 38 комнат приходилась всего одна уборная.

Испытание войной

Спустя три года после рождения сына грянула война. Семен Высоцкий получил повестку одним из первых и ушел на фронт практически сразу после нападения Германии на СССР. Нина с маленьким Волдей были эвакуированы на Урал.

Война круто изменила личную жизнь Семена. В 1942 году, служа в Главном управлении связи Красной армии, он встретил свою вторую любовь — Евгению Степановну Лихалатову. Брак с Ниной Максимовной распался, хотя они сохранили нормальные отношения ради сына.

Почему Ленину после покушения долго не вызывали врача

Семен Владимирович прошел всю войну. Он был непосредственным участником ключевых операций: освобождал Донбасс, брал Львов и Лодзь, участвовал в штурме Праги и дошел до самого Берлина. Его боевые заслуги были отмечены более чем 20 орденами и медалями СССР и Чехословакии.

После Великой Победы Семен Высоцкий не снял погоны. Он решил связать жизнь с армией и дослужился до звания полковника. На пенсию он ушел уже в мирное время, по выслуге лет.

Несмотря на развод родителей, Владимир Высоцкий всегда с большим уважением и теплотой относился к отцу.

Показать больше

1 мс. назад

Вещий Олег и княгиня Ольга: кем они на самом деле были по национальности

Один из главных аргументов норманнской теории — скандинавское происхождение имен первых русских князей. Вещий Олег и княгиня Ольга, если верить этой версии, были норманнами по имени Хельги. Но так ли это на самом деле? Обратимся к летописям и топонимике, чтобы разобраться в этом многовековом споре.

Князь Олег

«Повесть временных лет» однозначно называет Олега русским князем, не оставляя сомнений в его происхождении. Он предстает как опекун малолетнего Игоря, мудрый правитель и объединитель земель.

Однако Иоакимовская летопись добавляет интриги, называя Олега шурином Рюрика — братом его жены Ефанды, дочери «князя Урманского». Норманнисты спешат объявить Урманию Скандинавией. Но так ли это?

Историк Лидия Грот в своей работе «О летописных урманах» приводит убедительные доводы: «урман» — это не норманн, а указание на земли густых хвойных лесов (от древнего слова «урман»). На картах Причерноморья до сих пор встречаются такие топонимы. В VIII-IX веках на территории современной Польши и Пруссии существовало славянское княжество Вармия (Урмия, Ormland), правители которого и носили титул «урманских».

Таким образом, Олег и его сестра Ефанда были не скандинавами, а западными славянами. А упоминание летописца о его русском происхождении прекрасно согласуется с концепцией Балтийской Руси — обширного региона, населенного славянскими племенами.

Княгиня Ольга

Согласно "Повести временных лет" Ольга была уроженкой Пскова, а житие святой уточняло, что она появилась на свет в селении Выбуты под Псковом. Житие упоминает, что Ольга была незнатного варяжского рода, то есть из славян-ободричей или из руси.

Иоакимовская же летопись сообщает, что Ольга была знатного славянского рода. Звали ее в девичестве Прекрасой, просто позже Олег, выбрав ее в невесты Игорю, дал ей свое имя.

Таким образом, мы видим, что ни Вещий Олег, ни княгиня Ольга никакого отношения к норманнам не имели, а по происхождению были славянами – русью или варгами (варягами). И версия об их якобы норманнских корнях зиждется исключительно на том, что их имена - Олег и Ольга - вроде бы восходят к скандинавскому Хельги. Но было ли такое имя у шведов или норвегов?

Все началось с Хельги. А началось ли?

Вернемся к работам Лидии Грот, которая, будучи гражданкой Швеции, тщательно изучила памятники того времени. Выводы своего исследования она опубликовала в статье «Об имени Хельги: с него все началось».

Грот выяснила, что единственный литературный памятник с упоминанием данного имени – это могильный камень с рунами в Смоланде (Ноббельсхольм). Он представляет собой гранитный столбик, на котором высечена надпись: «Гуннкель установил этот камень в память своего отца Гуннара, сына Роде. Хельги, его брат сделал для него саркофаг и похоронил его по христианскому обряду в Англии, в Бате». Камень украшен христианским крестом и стоит на границе трех поселений. Шведский ученый Рагнар Кинандер полагает, что он имеет отношение к саркофагу, который был найден в XIX веке в соборе Св. Петра в Лондоне и в котором покоится викинг Гуннар. Кинандер датирует саркофаг серединой XI века, а камень – второй половиной XI века.

Это подтверждают шведские именословы – имя Гуннар фиксируется в рунических надписях только с XI века. Есть предположение, что камень появился еще позже – в XII веке. В пользу этого говорит тот факт, что устанавливал его христианин, а распространение христианства в Швеции связывают с походом короля Норвегии Сигурда Крестоносца в 1123 году. И то весьма немногие в те годы соглашались креститься.

Как же тогда могут происходить языческие имена русских князей Олега (который в 879 году сел на княжение) и Ольги (которая родилась около 893 года) от имени христианина-викинга, жившего в XI – XII веках?

Олег и Ольга – русские имена

О том что имена Олег и Ольга были истинно русскими, свидетельствует тот факт, что в летописях есть множество их вариантов. Например: Олъгъ, Олегъ, Олгъ, формы падежей - Олгомь и Олгови; Ольгá (Хронограф XVII века) и Ельга; Вольга, Волья, Волгъ, есть и такие как Легъ, Лга, Лжичи, Олжичи, Ольжичи.

Имена Олег и Ольга в разных вариантах встречаются в топонимике всей Руси. Это Волга – великая русская река, текущая с севера в Каспий, это Вологда и Волхов (города и реки), река Воложка – приток Вятки, река Волгарица с притоком Малая Волгарица. В XVI веке в Каргапольском уезде в озеро Лача впадали реки Волга и Воложка. Под Москвой в реку Нудоль впадает река Вельга. В Прионежье имеются сразу несколько рек Вилга.

По России течет множество рек с названиями Ольшанка, Елшанка, Ильшанка. Есть и реки, носящие имя Елга, – это притоки Цильни, Стерли и Вятки. Ипатьевская летопись упоминает реку Олег. А под Курском расположен город Льгов.

В бассейне реки Лабы (Чехия) имеется река Влга. И наконец, однокоренным с именами Вольгá/Олег и Вóльга/Ольга является имя древнего языческого божества славян Волоса/Велеса. Таким образом, очевидно, что имена князя Олега и княгини Ольги появились на Русской равнине в древние времена и являются истинно русскими.

Один из главных аргументов норманнской теории — скандинавское происхождение имен первых русских князей. Вещий Олег и княгиня Ольга, если верить этой версии, были норманнами по имени Хельги. Но так ли это на самом деле? Обратимся к летописям и топонимике, чтобы разобраться в этом многовековом споре.

Князь Олег

«Повесть временных лет» однозначно называет Олега русским князем, не оставляя сомнений в его происхождении. Он предстает как опекун малолетнего Игоря, мудрый правитель и объединитель земель.

Однако Иоакимовская летопись добавляет интриги, называя Олега шурином Рюрика — братом его жены Ефанды, дочери «князя Урманского». Норманнисты спешат объявить Урманию Скандинавией. Но так ли это?

Историк Лидия Грот в своей работе «О летописных урманах» приводит убедительные доводы: «урман» — это не норманн, а указание на земли густых хвойных лесов (от древнего слова «урман»). На картах Причерноморья до сих пор встречаются такие топонимы. В VIII-IX веках на территории современной Польши и Пруссии существовало славянское княжество Вармия (Урмия, Ormland), правители которого и носили титул «урманских».

Таким образом, Олег и его сестра Ефанда были не скандинавами, а западными славянами. А упоминание летописца о его русском происхождении прекрасно согласуется с концепцией Балтийской Руси — обширного региона, населенного славянскими племенами.

Княгиня Ольга

Согласно "Повести временных лет" Ольга была уроженкой Пскова, а житие святой уточняло, что она появилась на свет в селении Выбуты под Псковом. Житие упоминает, что Ольга была незнатного варяжского рода, то есть из славян-ободричей или из руси.

Иоакимовская же летопись сообщает, что Ольга была знатного славянского рода. Звали ее в девичестве Прекрасой, просто позже Олег, выбрав ее в невесты Игорю, дал ей свое имя.

Таким образом, мы видим, что ни Вещий Олег, ни княгиня Ольга никакого отношения к норманнам не имели, а по происхождению были славянами – русью или варгами (варягами). И версия об их якобы норманнских корнях зиждется исключительно на том, что их имена - Олег и Ольга - вроде бы восходят к скандинавскому Хельги. Но было ли такое имя у шведов или норвегов?

Все началось с Хельги. А началось ли?

Вернемся к работам Лидии Грот, которая, будучи гражданкой Швеции, тщательно изучила памятники того времени. Выводы своего исследования она опубликовала в статье «Об имени Хельги: с него все началось».

Грот выяснила, что единственный литературный памятник с упоминанием данного имени – это могильный камень с рунами в Смоланде (Ноббельсхольм). Он представляет собой гранитный столбик, на котором высечена надпись: «Гуннкель установил этот камень в память своего отца Гуннара, сына Роде. Хельги, его брат сделал для него саркофаг и похоронил его по христианскому обряду в Англии, в Бате». Камень украшен христианским крестом и стоит на границе трех поселений. Шведский ученый Рагнар Кинандер полагает, что он имеет отношение к саркофагу, который был найден в XIX веке в соборе Св. Петра в Лондоне и в котором покоится викинг Гуннар. Кинандер датирует саркофаг серединой XI века, а камень – второй половиной XI века.

Это подтверждают шведские именословы – имя Гуннар фиксируется в рунических надписях только с XI века. Есть предположение, что камень появился еще позже – в XII веке. В пользу этого говорит тот факт, что устанавливал его христианин, а распространение христианства в Швеции связывают с походом короля Норвегии Сигурда Крестоносца в 1123 году. И то весьма немногие в те годы соглашались креститься.

Как же тогда могут происходить языческие имена русских князей Олега (который в 879 году сел на княжение) и Ольги (которая родилась около 893 года) от имени христианина-викинга, жившего в XI – XII веках?

Олег и Ольга – русские имена

О том что имена Олег и Ольга были истинно русскими, свидетельствует тот факт, что в летописях есть множество их вариантов. Например: Олъгъ, Олегъ, Олгъ, формы падежей - Олгомь и Олгови; Ольгá (Хронограф XVII века) и Ельга; Вольга, Волья, Волгъ, есть и такие как Легъ, Лга, Лжичи, Олжичи, Ольжичи.

Имена Олег и Ольга в разных вариантах встречаются в топонимике всей Руси. Это Волга – великая русская река, текущая с севера в Каспий, это Вологда и Волхов (города и реки), река Воложка – приток Вятки, река Волгарица с притоком Малая Волгарица. В XVI веке в Каргапольском уезде в озеро Лача впадали реки Волга и Воложка. Под Москвой в реку Нудоль впадает река Вельга. В Прионежье имеются сразу несколько рек Вилга.

По России течет множество рек с названиями Ольшанка, Елшанка, Ильшанка. Есть и реки, носящие имя Елга, – это притоки Цильни, Стерли и Вятки. Ипатьевская летопись упоминает реку Олег. А под Курском расположен город Льгов.

В бассейне реки Лабы (Чехия) имеется река Влга. И наконец, однокоренным с именами Вольгá/Олег и Вóльга/Ольга является имя древнего языческого божества славян Волоса/Велеса. Таким образом, очевидно, что имена князя Олега и княгини Ольги появились на Русской равнине в древние времена и являются истинно русскими.

Показать больше

1 мс. назад

Образ в легендах

В массовой культуре самурай предстает готовым совершить сеппуку за малейший проступок, что усилилось в западных и японских романтизированных описаниях.

Историческая практика

В действительности кодексы бусидо менялись со временем, а сеппуку применялось в особых случаях — для сохранения чести или по приказу властей.

Разница мифа и факта

Самоубийство не было автоматическим «рефлексом» в жизни воина, а лишь одним из элементов сложной системы чести феодальной Японии.

В массовой культуре самурай предстает готовым совершить сеппуку за малейший проступок, что усилилось в западных и японских романтизированных описаниях.

Историческая практика

В действительности кодексы бусидо менялись со временем, а сеппуку применялось в особых случаях — для сохранения чести или по приказу властей.

Разница мифа и факта

Самоубийство не было автоматическим «рефлексом» в жизни воина, а лишь одним из элементов сложной системы чести феодальной Японии.

Показать больше

1 мс. назад

Испанский замысел

В 1588 году король Испании Филипп II отправил «Непобедимую армаду» для вторжения в Англию и свержения Елизаветы I, рассчитывая на морское превосходство.

Схватка у берегов

Английский флот, используя манёвренность и дальнобойные орудия, нанёс испанцам урон. Штормы в Северном море добили уцелевшие корабли.

Поворот в войне

Поражение Армады стало символом упадка испанского могущества и укрепления Англии как новой морской державы.

В 1588 году король Испании Филипп II отправил «Непобедимую армаду» для вторжения в Англию и свержения Елизаветы I, рассчитывая на морское превосходство.

Схватка у берегов

Английский флот, используя манёвренность и дальнобойные орудия, нанёс испанцам урон. Штормы в Северном море добили уцелевшие корабли.

Поворот в войне

Поражение Армады стало символом упадка испанского могущества и укрепления Англии как новой морской державы.

Показать больше

1 мс. назад

Испанский замысел

В 1588 году король Испании Филипп II отправил «Непобедимую армаду» для вторжения в Англию и свержения Елизаветы I, рассчитывая на морское превосходство.

Схватка у берегов

Английский флот, используя манёвренность и дальнобойные орудия, нанёс испанцам урон. Штормы в Северном море добили уцелевшие корабли.

Поворот в войне

Поражение Армады стало символом упадка испанского могущества и укрепления Англии как новой морской державы.

В 1588 году король Испании Филипп II отправил «Непобедимую армаду» для вторжения в Англию и свержения Елизаветы I, рассчитывая на морское превосходство.

Схватка у берегов

Английский флот, используя манёвренность и дальнобойные орудия, нанёс испанцам урон. Штормы в Северном море добили уцелевшие корабли.

Поворот в войне

Поражение Армады стало символом упадка испанского могущества и укрепления Англии как новой морской державы.

Показать больше

1 мс. назад

Пророчество Фригии

В IV веке до н.э. в Гордионе хранили колесницу царя Гордиаса, привязанную сложнейшим узлом, который, по преданию, должен был развязать будущий владыка Азии.

Ход Александра

В 333 до н.э. Александр Македонский, вместо долгих попыток, разрубил узел мечом, заявив, что пророчество исполнено.

Сила жеста

Поступок стал символом решительных действий и умелого пиара, укрепив авторитет Александра среди войска и союзников.

В IV веке до н.э. в Гордионе хранили колесницу царя Гордиаса, привязанную сложнейшим узлом, который, по преданию, должен был развязать будущий владыка Азии.

Ход Александра

В 333 до н.э. Александр Македонский, вместо долгих попыток, разрубил узел мечом, заявив, что пророчество исполнено.

Сила жеста

Поступок стал символом решительных действий и умелого пиара, укрепив авторитет Александра среди войска и союзников.

Показать больше

1 мс. назад

Жители Берлина бесплатно получают картошку от Советской военной администрации. Германия, май 1945 года

Интересен факт, что после капитуляции Германии, советские солдаты общались с жителями Берлина больше, чем этого можно было ожидать. На углах улиц можно было видеть наших солдат, разговаривающих с немецкими мужчинами и женщинами. Наиболее общительными были немецкие мальчики и пожилые немки. Мальчишки выпрашивали у советских воинов продукты питания и сигареты, а пожилые женщины проявляли своего рода материнскую фамильярность.

В мае 1945 года Красная Армия спасла Берлин от голода.

С середины мая все жители Берлина начали получать в день по 300 гр. картофеля, но нормы выдачи других продуктов сильно менялись в зависимости от категории: хлеб - от 600 до 300 гр., мяса - от 80 до 20 гр., сахар - от 30 до 15 гр. Часть продовольствия даже приходилось доставлять из Советского Союза.

Интересен факт, что после капитуляции Германии, советские солдаты общались с жителями Берлина больше, чем этого можно было ожидать. На углах улиц можно было видеть наших солдат, разговаривающих с немецкими мужчинами и женщинами. Наиболее общительными были немецкие мальчики и пожилые немки. Мальчишки выпрашивали у советских воинов продукты питания и сигареты, а пожилые женщины проявляли своего рода материнскую фамильярность.

В мае 1945 года Красная Армия спасла Берлин от голода.

С середины мая все жители Берлина начали получать в день по 300 гр. картофеля, но нормы выдачи других продуктов сильно менялись в зависимости от категории: хлеб - от 600 до 300 гр., мяса - от 80 до 20 гр., сахар - от 30 до 15 гр. Часть продовольствия даже приходилось доставлять из Советского Союза.

Показать больше

1 мс. назад

«От отца Шульги — сыну Кисенко»

– так назывался танк Т-34-85, который был куплен на собственные сбережения председателем колхоза из Днепропетровской области Яковом Шульгой и передан своему приемному сыну – лейтенанту Ивану Кисенко.

Танк был вручен экипажу на заводе «Красное Сормово». Затем, в составе 4-го Гвардейского механизированного корпуса, принимал участие в освобождении Покровского, - родного села Шульги. Позже эта машина участвовала в боях на территории Югославии и Венгрии.

– так назывался танк Т-34-85, который был куплен на собственные сбережения председателем колхоза из Днепропетровской области Яковом Шульгой и передан своему приемному сыну – лейтенанту Ивану Кисенко.

Танк был вручен экипажу на заводе «Красное Сормово». Затем, в составе 4-го Гвардейского механизированного корпуса, принимал участие в освобождении Покровского, - родного села Шульги. Позже эта машина участвовала в боях на территории Югославии и Венгрии.

Показать больше

1 мс. назад

Подземелья Кремля: на какую глубину уходят тайные ходы

Москва — один из самых изученных городов мира, но её главные тайны до сих пор спрятаны под землёй. Легенды о подземном городе, царских сокровищах и потерянной библиотеке Ивана Грозного веками будоражат умы историков, археологов и искателей приключений. Что же на самом деле находится beneath the surface Первопрестольной?

Исследователь подземелий Игнатий Стеллецкий

Основатель российского диггерского движения, историк Игнатий Стеллецкий (1878–1949) посвятил жизнь исследованию московских недр. Несмотря на противодействие властей, ссылавшихся на соображения безопасности, он смог составить детальную карту подземной Москвы. По его данным, под городом существует как минимум 12 уровней подземных сооружений, а исторический центр изрыт тоннелями, как головка сыра.

Стеллецкий предупреждал: многие тоннели находятся в аварийном состоянии и угрожают обрушением таких знаковых объектов, как Библиотека имени Ленина, Большой театр и Исторический музей. Его исследования часто пресекались советскими спецслужбами — возможно, из-за того, что учёный мог раскрыть не только древние тайны, но и секреты более поздних времён, например, легендарного «Метро-2».

Подземный город

Итак, под столицей находится огромное архитектурное сооружение, в состав которого входят: просторные каменные галереи, обширные залы, подземные коридоры, настоящие хранилища древностей, длинные лестницы, почти бездонные колодцы, тайники, горы обрушившихся камней, затопленные переходы, замурованные двери и многое другое. Большая часть этого тайного города была построена из белого камня и кирпичей.

Игнатий Стеллецкий представил собственный «План подземной Москвы» в 1912 году на заседании общества выпускников Археологического института. Он заявил, что практически все здания XVI-XVII веков, расположенные в центре столицы, соединены с Кремлем целой сетью подземных ходов, больше напоминающих лабиринт.

По мнению ученого, подземный город был построен в XV веке по проекту итальянского архитектора Аристотеля Фиораванти (Ridolfo Aristotele Fioravanti). А дала ему такое указание великая княгиня Софья Палеолог (около 1455-1503 гг.), которая считала необходимым позаботиться о безопасности государственной казны и другого ценного имущества, что должно храниться подальше от посторонних. Кроме того, правительница Московского княжества, происходившая из древнего рода византийских императоров, прекрасно понимала важность сохранности государственных тайн. А где лучше всего скрывать секретные переговоры или личные интриги?

Затем подземная Москва расширялась, углублялась и достраивалась на протяжении поколений, оставаясь закрытым объектом, о существовании которого ходили лишь смутные слухи.

По мнению исследователей, даже представители династии Романовых не обладали полными сведениями о тайном городе, а многие туннели и ходы были впоследствии намеренно кем-то разрушены.

Что там нашли

«План подземной Москвы» И. Я. Стеллецкий составил, основываясь на сведениях о 350 тайных объектах: ходах, лестницах, колоннах, помещениях с высокими сводами, арках, колодцах и т. п. Приведем наиболее интересные и значительные примеры.