2 ч. назад

Историческая загадка 🎓

На фото группа грузчиков на парижском вокзале, 1920-е.

Как думаете, кем были эти мужчины в прошлой жизни?

На фото группа грузчиков на парижском вокзале, 1920-е.

Как думаете, кем были эти мужчины в прошлой жизни?

2 ч. назад

Старший военфельдшер 14-й танковой бригады Евгения Лаврентьевна Солтановская (1922 - 2008 ггю) перевязывает раненого красноармейца в здании во время боев за Воронеж, июль 1942 года

2 ч. назад

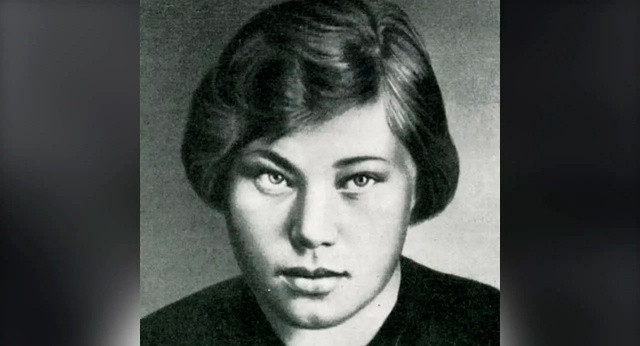

Александра Григорьевна Самусенко (1922 - 1944 гг.)

— стала единственной в мире женщиной-командиром танкового батальона во времена Второй мировой войны.

С октября 1941 года воевала на Брянском, Западном и Воронежском фронтах. Трижды ранена, в том числе один раз — тяжело. Офицер связи 97-й танковой бригады гвардии старший лейтенант Александра Самусенко принимала участие в Курской битве. За проявленную смелость и решительность в период с 19 по 28 июля 1943 года награждена орденом Красной Звезды

3 марта 1945 года ее танк ворвался в город Лобез (Польша). В танк Александры попал снаряд. Она выскочила оттуда, выбросила офицерский планшет с документами в пылающую машину и до последнего отстреливалась от врага. Отважная девушка скончалась от многочисленных полученных ранений.

— стала единственной в мире женщиной-командиром танкового батальона во времена Второй мировой войны.

С октября 1941 года воевала на Брянском, Западном и Воронежском фронтах. Трижды ранена, в том числе один раз — тяжело. Офицер связи 97-й танковой бригады гвардии старший лейтенант Александра Самусенко принимала участие в Курской битве. За проявленную смелость и решительность в период с 19 по 28 июля 1943 года награждена орденом Красной Звезды

3 марта 1945 года ее танк ворвался в город Лобез (Польша). В танк Александры попал снаряд. Она выскочила оттуда, выбросила офицерский планшет с документами в пылающую машину и до последнего отстреливалась от врага. Отважная девушка скончалась от многочисленных полученных ранений.

Показать больше

2 ч. назад

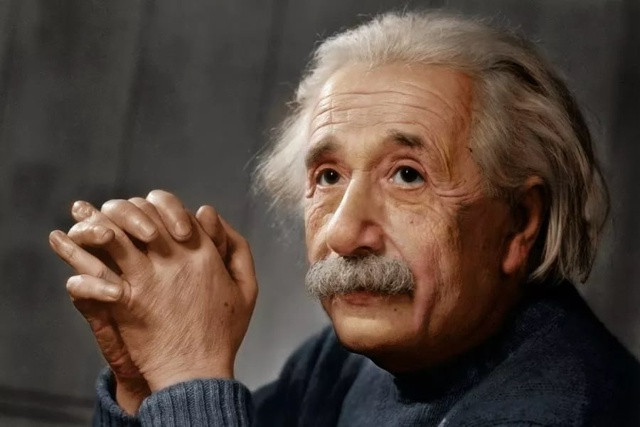

Теория относительности в одном абзаце

Если сидеть два часа рядом с девушкой, кажется, это прошла минута. Если же посидеть минуту на горячей плите, покажется, что прошло два часа. Это и есть относительность.

Альберт Эйнштейн

Если сидеть два часа рядом с девушкой, кажется, это прошла минута. Если же посидеть минуту на горячей плите, покажется, что прошло два часа. Это и есть относительность.

Альберт Эйнштейн

Показать больше

2 ч. назад

История скифского гребня

Российская земля скрывает в себе множество тайн и загадок, которые постепенно раскрываются благодаря находкам археологов. Одной из таких удивительных находок является золотой гребень, обнаруженный в кургане Солоха расположенном рядом с городом Каменка-Днепровска на береге Днепра. В период с 1912 по 1913 год эти места изучала группа археологов под руководством Н.И. Веселовского. Курган в диаметре достигал 100 метров и возвышался на 19 метров в высоту.

В кургане была обнаружена могила скифского вождя, его слуг и пяти коней. Возле останков предполагаемого вождя нашли бронзовый шлем, пластинчатые браслеты и золотой гребень. По мнению экспертов, все артефакты были созданы греческими мастерами в V-IV вв до н.э.

Ученые предполагают, что изображение на гребне несет в себе определенный сюжет, возможно, отражающий реальные события или мифические легенды. Одна из версий связывает изображение на гребне с историей о трех сыновьях первочеловека Таргитая, между которыми вспыхнул конфликт.

По мнению исследователей, в кургане покоился царь Октамасад, чье правление пришлось на вторую половину V в до н.э. Он был одним из трех сыновей Ариапифа. Его брат Скил придерживался нетипичных взглядов и в отличие от соплеменников регулярно совершал жертвоприношения. Все это привело к восстанию и последующему бегству Скила на территорию, которой правил Ситалк. Октамасад выступил с войском с расчетом вернуть изменника силой, но в результате переговоров вожди договорились о мирном обмене.

Эта история прекрасно ложится на сюжет золотого гребня. Воин справа – это Скил, оставшийся без лошади и готовый защищаться. В роли всадника легко представить Октамасада, а сзади бежит ему на помощь третий брат Орик. Археолог А.Ю. Алексеева считает, что артефакт был создан спустя некоторое время после описанных событий. Они происходили в реальности, но через одно-два поколения начали обрастать мифами и превратились в настоящие предания.

Российская земля скрывает в себе множество тайн и загадок, которые постепенно раскрываются благодаря находкам археологов. Одной из таких удивительных находок является золотой гребень, обнаруженный в кургане Солоха расположенном рядом с городом Каменка-Днепровска на береге Днепра. В период с 1912 по 1913 год эти места изучала группа археологов под руководством Н.И. Веселовского. Курган в диаметре достигал 100 метров и возвышался на 19 метров в высоту.

В кургане была обнаружена могила скифского вождя, его слуг и пяти коней. Возле останков предполагаемого вождя нашли бронзовый шлем, пластинчатые браслеты и золотой гребень. По мнению экспертов, все артефакты были созданы греческими мастерами в V-IV вв до н.э.

Ученые предполагают, что изображение на гребне несет в себе определенный сюжет, возможно, отражающий реальные события или мифические легенды. Одна из версий связывает изображение на гребне с историей о трех сыновьях первочеловека Таргитая, между которыми вспыхнул конфликт.

По мнению исследователей, в кургане покоился царь Октамасад, чье правление пришлось на вторую половину V в до н.э. Он был одним из трех сыновей Ариапифа. Его брат Скил придерживался нетипичных взглядов и в отличие от соплеменников регулярно совершал жертвоприношения. Все это привело к восстанию и последующему бегству Скила на территорию, которой правил Ситалк. Октамасад выступил с войском с расчетом вернуть изменника силой, но в результате переговоров вожди договорились о мирном обмене.

Эта история прекрасно ложится на сюжет золотого гребня. Воин справа – это Скил, оставшийся без лошади и готовый защищаться. В роли всадника легко представить Октамасада, а сзади бежит ему на помощь третий брат Орик. Археолог А.Ю. Алексеева считает, что артефакт был создан спустя некоторое время после описанных событий. Они происходили в реальности, но через одно-два поколения начали обрастать мифами и превратились в настоящие предания.

Показать больше

2 ч. назад

Искусство древнего Египта: мастерство скульпторов или утраченные технологии

Древние египтяне, владея лишь медными зубилами, создавали удивительные произведения искусства из диорита - одного из самых твердых материалов. Современные историки до сих пор удивляются искусству и мастерству древних ремесленников, которые с такой точностью вырезали из камня статуи с венами на ногах и кутикулой на пальцах.

Твердость диорита, превышающая 8 баллов по шкале Мооса, делает его обработку сложным и трудоемким процессом. Однако древние мастера смогли преодолеть все трудности и создать из этого камня произведения искусства, которые поражают своей реалистичностью и детализацией.

На заставке скульптурная группа во главе с фараоном Древнего Египта Микерином, правившим в 2514 - 2486 годах до н. э.; из IV династии, строителем третьей пирамиды среди великих пирамид Гизы.

Древние египтяне, владея лишь медными зубилами, создавали удивительные произведения искусства из диорита - одного из самых твердых материалов. Современные историки до сих пор удивляются искусству и мастерству древних ремесленников, которые с такой точностью вырезали из камня статуи с венами на ногах и кутикулой на пальцах.

Твердость диорита, превышающая 8 баллов по шкале Мооса, делает его обработку сложным и трудоемким процессом. Однако древние мастера смогли преодолеть все трудности и создать из этого камня произведения искусства, которые поражают своей реалистичностью и детализацией.

На заставке скульптурная группа во главе с фараоном Древнего Египта Микерином, правившим в 2514 - 2486 годах до н. э.; из IV династии, строителем третьей пирамиды среди великих пирамид Гизы.

Показать больше

2 дн. назад

Тет-а-тет: Американская мебель, 1850 – 1860 гг. Розовое дерево, ясень, сосна, орех.

Особой популярностью этот предмет пользовался в домах викторианской элиты, в официальных гостиных и больших вестибюлях. Свидания в ту эпоху были лишены приватности: за молодыми парами на каждом этапе ухаживаний присматривали сопровождающие. Кресло тет-а-тет позволяло парам сидеть близко, но чинно, и иметь хоть какую-то степень кулуарности, незаметно перешептываясь или обмениваясь многозначительными взглядами.

© Metropolitan Museum of Art

Особой популярностью этот предмет пользовался в домах викторианской элиты, в официальных гостиных и больших вестибюлях. Свидания в ту эпоху были лишены приватности: за молодыми парами на каждом этапе ухаживаний присматривали сопровождающие. Кресло тет-а-тет позволяло парам сидеть близко, но чинно, и иметь хоть какую-то степень кулуарности, незаметно перешептываясь или обмениваясь многозначительными взглядами.

© Metropolitan Museum of Art

Показать больше

2 дн. назад

Древнеримский складной нож и его современная реплика, Провинция Британия, конец II — начало III века н.э.

2 дн. назад

2 дн. назад

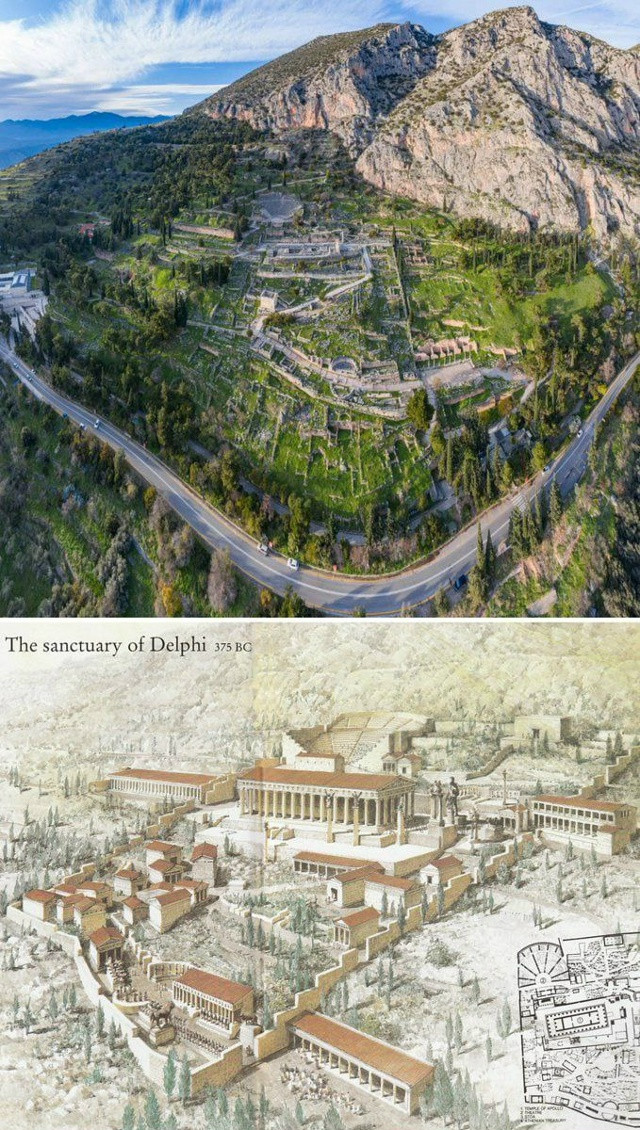

Вид на археологические раскопки в Дельфах с высоты птичьего полета и реконструкция древнегреческого города.

2 дн. назад

Встреча Эдипа со сфинксом

Эдип должен был разгадать загадку Сфинкса, чтобы пройти. Неудача означала для него смерть и гибель осаждённых фиванцев. Загадка заключалась в следующем: «Кто ходит на четырёх ногах утром, на двух днём и на трёх вечером?». Эдип ответил: «Человек: в младенчестве он ползает на четвереньках; во взрослом возрасте ходит на двух ногах, а в старости использует посох».

Эдип был первым, кто разгадал эту загадку, и, услышав ответ Эдипа, Сфинкс покончил с собой, бросившись в море. Эдип тем самым завоевал свободу фиванцам, получил власть в этом городе и жену Иокасту, которая, как выяснилось позднее, была его матерью.

Эдип должен был разгадать загадку Сфинкса, чтобы пройти. Неудача означала для него смерть и гибель осаждённых фиванцев. Загадка заключалась в следующем: «Кто ходит на четырёх ногах утром, на двух днём и на трёх вечером?». Эдип ответил: «Человек: в младенчестве он ползает на четвереньках; во взрослом возрасте ходит на двух ногах, а в старости использует посох».

Эдип был первым, кто разгадал эту загадку, и, услышав ответ Эдипа, Сфинкс покончил с собой, бросившись в море. Эдип тем самым завоевал свободу фиванцам, получил власть в этом городе и жену Иокасту, которая, как выяснилось позднее, была его матерью.

Показать больше

3 дн. назад

Мелентьева Мария Владимировна (25.03.1924 - 02.07.1943 гг.)

— партизанка, которая выполняла задание в августе 1942 года совместно с Анной Лисицыной, погибшей при переправе через реку Свирь. Мария Мелентьева, переплыв реку, доставила важную информацию. Осенью того же года Мелентьева была вновь направлена в тыл врага с группой разведчиков.

В ноябре 1942 года, примерно в двадцати километрах к востоку от деревни Топорная гора, через озеро Сегозеро на лодке переправилась группа из десяти партизан. Финские войска, охранявшие берег, заметили лодку партизан и открыли огонь. Лодка попыталась вернуться на берег, но перевернулась, в результате чего двое мужчин утонули. Вместе с ними на дно ушли рюкзаки, два радиопередатчика и часть оружия. Оставшиеся восемь партизан добрались до берега и скрылись в лесу.

Несколько дней спустя, 4 ноября, к западу от горы Юухиваара были захвачены двое красноармейцев, которые заявили, что принадлежат к той самой группе с лодки. Затем, на следующий день, группа колонны 36-го саперного батальона, расположенного в деревне Топорная гора, заметила шесть незнакомцев, пытавшихся войти в один из домов деревни. Поднялся шум, и незнакомцы сбежали.

Поздно вечером, вызванное на помощь подразделение обнаружило троих из этих людей. Двое из них были одеты в финскую военную форму, говорили по-фински и оказались восточнокарельскими партизанами, один из которых был младшим сержантом. Третьей была женщина из Пряжи, одетая в гражданскую одежду и говорившая по-фински (Мария Мелентьева).

Все они принадлежали к упомянутой группе партизан, их задачей было создать разведывательную ячейку на западном и северо-западном берегах Сегозеро. Женщина должна была выполнять роль радистки в деревне Паданы. После часового допроса партизаны были расстреляны.

Поиск и преследование еще трех партизан начались сразу же. Позже все они были уничтожены.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1943 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении ответственных заданий, Мелентьева Мария Владимировна была посмертно удостоена звания Героя Советского Союза.

— партизанка, которая выполняла задание в августе 1942 года совместно с Анной Лисицыной, погибшей при переправе через реку Свирь. Мария Мелентьева, переплыв реку, доставила важную информацию. Осенью того же года Мелентьева была вновь направлена в тыл врага с группой разведчиков.

В ноябре 1942 года, примерно в двадцати километрах к востоку от деревни Топорная гора, через озеро Сегозеро на лодке переправилась группа из десяти партизан. Финские войска, охранявшие берег, заметили лодку партизан и открыли огонь. Лодка попыталась вернуться на берег, но перевернулась, в результате чего двое мужчин утонули. Вместе с ними на дно ушли рюкзаки, два радиопередатчика и часть оружия. Оставшиеся восемь партизан добрались до берега и скрылись в лесу.

Несколько дней спустя, 4 ноября, к западу от горы Юухиваара были захвачены двое красноармейцев, которые заявили, что принадлежат к той самой группе с лодки. Затем, на следующий день, группа колонны 36-го саперного батальона, расположенного в деревне Топорная гора, заметила шесть незнакомцев, пытавшихся войти в один из домов деревни. Поднялся шум, и незнакомцы сбежали.

Поздно вечером, вызванное на помощь подразделение обнаружило троих из этих людей. Двое из них были одеты в финскую военную форму, говорили по-фински и оказались восточнокарельскими партизанами, один из которых был младшим сержантом. Третьей была женщина из Пряжи, одетая в гражданскую одежду и говорившая по-фински (Мария Мелентьева).

Все они принадлежали к упомянутой группе партизан, их задачей было создать разведывательную ячейку на западном и северо-западном берегах Сегозеро. Женщина должна была выполнять роль радистки в деревне Паданы. После часового допроса партизаны были расстреляны.

Поиск и преследование еще трех партизан начались сразу же. Позже все они были уничтожены.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1943 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении ответственных заданий, Мелентьева Мария Владимировна была посмертно удостоена звания Героя Советского Союза.

Показать больше

3 дн. назад

Как американский солдат воевал на советской стороне?

Единственным американским солдатом, воевавшим на советской стороне во Второй мировой войне, был Джозеф Ви́льямович Байерли (1923 - 2004 гг.).

Он служил в 101-й воздушно-десантной дивизии армии США. Во время боев в Бельгии он был ранен и взят в плен немецкими войсками. После побега из плена он встретил советских солдат и попросил присоединиться к ним, чтобы продолжить борьбу с нацистами.

Батальон, в котором воевал Байерли, в конце января освободил тот самый концлагерь, из которого он сбежал. В начале февраля он получил тяжёлое ранение и был отправлен в советский госпиталь в Ладсберге. В госпиталь приехал маршал Георгий Жуков и, узнав об американском десантнике, захотел с ним познакомиться.

Байерли попросил маршала помочь ему вернуться домой. По приказу Жукова Байерли дали официальное письмо, которое он предъявлял при проверке документов по пути в Москву, так как все его документы остались у немцев. В феврале 1945 года он добрался до американского посольства в Москве.

После войны Джозеф Байерли вернулся в США и до конца жизни хранил память о своем опыте на советской стороне. Его сын, Джон Байерли, был послом США в России в период с 2008 по 2012 год.

Единственным американским солдатом, воевавшим на советской стороне во Второй мировой войне, был Джозеф Ви́льямович Байерли (1923 - 2004 гг.).

Он служил в 101-й воздушно-десантной дивизии армии США. Во время боев в Бельгии он был ранен и взят в плен немецкими войсками. После побега из плена он встретил советских солдат и попросил присоединиться к ним, чтобы продолжить борьбу с нацистами.

Батальон, в котором воевал Байерли, в конце января освободил тот самый концлагерь, из которого он сбежал. В начале февраля он получил тяжёлое ранение и был отправлен в советский госпиталь в Ладсберге. В госпиталь приехал маршал Георгий Жуков и, узнав об американском десантнике, захотел с ним познакомиться.

Байерли попросил маршала помочь ему вернуться домой. По приказу Жукова Байерли дали официальное письмо, которое он предъявлял при проверке документов по пути в Москву, так как все его документы остались у немцев. В феврале 1945 года он добрался до американского посольства в Москве.

После войны Джозеф Байерли вернулся в США и до конца жизни хранил память о своем опыте на советской стороне. Его сын, Джон Байерли, был послом США в России в период с 2008 по 2012 год.

Показать больше

3 дн. назад

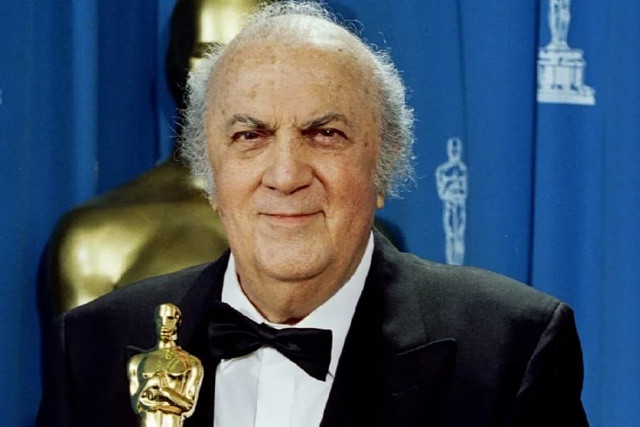

Как Федерико Феллини проиграл пари

В мире киноискусства часто возникают необычные споры, вызовы, пари, которые порой приводят к неожиданным открытиям. Один из таких случаев произошёл между знаменитыми итальянскими кинематографистами Федерико Феллини и Тонино Гуэррой. Феллини, известный своим нестандартным подходом к кино, однажды заявил, что невозможно создать полноценный фильм всего за 10 секунд. Гуэрра, сценарист и поэт, принял этот вызов.

Спустя несколько дней Гуэрра представил Феллини свою идею на листке бумаги. В центре сюжета — женщина, смотрящая телевизор. На экране идёт трансляция старта ракеты, сопровождаемая обратным отсчётом. Лицо женщины передаёт целую гамму эмоций, от волнения до надежды.

Идёт обратный отсчёт:

10…9…8… Мы видим её лицо, на котором отражается буря переживаний. На последних секундах она берёт телефон, набирает номер, 7…6…5…4…3…2…1… и со стартом ракеты произносит в трубку: «Приезжай, он улетел!».

В мире киноискусства часто возникают необычные споры, вызовы, пари, которые порой приводят к неожиданным открытиям. Один из таких случаев произошёл между знаменитыми итальянскими кинематографистами Федерико Феллини и Тонино Гуэррой. Феллини, известный своим нестандартным подходом к кино, однажды заявил, что невозможно создать полноценный фильм всего за 10 секунд. Гуэрра, сценарист и поэт, принял этот вызов.

Спустя несколько дней Гуэрра представил Феллини свою идею на листке бумаги. В центре сюжета — женщина, смотрящая телевизор. На экране идёт трансляция старта ракеты, сопровождаемая обратным отсчётом. Лицо женщины передаёт целую гамму эмоций, от волнения до надежды.

Идёт обратный отсчёт:

10…9…8… Мы видим её лицо, на котором отражается буря переживаний. На последних секундах она берёт телефон, набирает номер, 7…6…5…4…3…2…1… и со стартом ракеты произносит в трубку: «Приезжай, он улетел!».

Показать больше

3 дн. назад

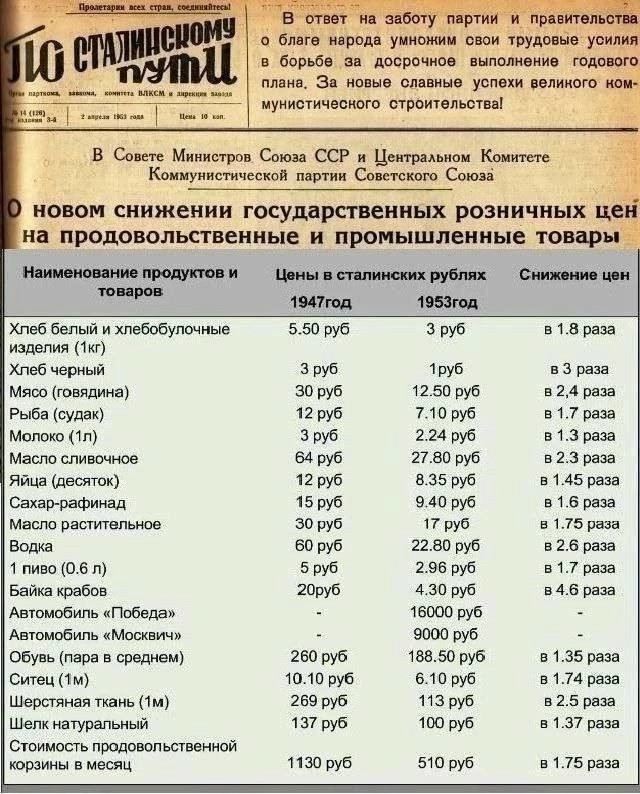

Было время - и цены снижали...

Весной 1953 г. произошло последнее значительное снижение цен в СССР. Это была не разовая акция, а плановое мероприятие, проводившееся 6 лет подряд.

Такая политика руководства была направлена на увеличение поступлений в бюджет от налога с оборота. Снижение цен способствовало росту оборота и повышало покупательную способность рубля.

Весной 1953 г. произошло последнее значительное снижение цен в СССР. Это была не разовая акция, а плановое мероприятие, проводившееся 6 лет подряд.

Такая политика руководства была направлена на увеличение поступлений в бюджет от налога с оборота. Снижение цен способствовало росту оборота и повышало покупательную способность рубля.

Показать больше

3 дн. назад

Гражданская война, Махно и тачанка

В Гражданской войне тачанка использовалась как для передвижения, так и (реже) для нанесения ударов непосредственно на поле боя. Особой популярностью тачанки пользовались у махновцев. Последние использовали тачанки не только в бою, но и для перевозки пехоты. При этом общая скорость движения отряда соответствовала скорости идущей на рысях кавалерии. Отряды Махно легко проходили до 100 км в день несколько дней подряд.

По словам Исаака Бабеля, служившего политруком у Семена Буденного:

«Поповская, заседательская ординарнейшая бричка сделалась грозным и подвижным боевым средством, создала новую стратегию и новую тактику, исказила привычное лицо войны, родила героев и гениев от тачанки. Таков Махно, сделавший тачанку осью своей таинственной и лукавой стратегии, упразднивший пехоту, артиллерию и даже конницу и взамен этих неуклюжих громад привинтивший к бричкам триста пулеметов. Таков Махно, многообразный, как природа. Возы с сеном, построившись в боевом порядке, овладевают городами. Свадебный кортеж, подъезжая к волостному исполкому, открывает сосредоточенный огонь, и чахлый попик, развеяв над собою черное знамя анархии, требует от властей выдачи буржуев, выдачи пролетариев, вина и музыки.»

На заставке кадры из фильма «9 жизней Нестора Махно, 2006 г. и ото реального батьки Махно

В Гражданской войне тачанка использовалась как для передвижения, так и (реже) для нанесения ударов непосредственно на поле боя. Особой популярностью тачанки пользовались у махновцев. Последние использовали тачанки не только в бою, но и для перевозки пехоты. При этом общая скорость движения отряда соответствовала скорости идущей на рысях кавалерии. Отряды Махно легко проходили до 100 км в день несколько дней подряд.

По словам Исаака Бабеля, служившего политруком у Семена Буденного:

«Поповская, заседательская ординарнейшая бричка сделалась грозным и подвижным боевым средством, создала новую стратегию и новую тактику, исказила привычное лицо войны, родила героев и гениев от тачанки. Таков Махно, сделавший тачанку осью своей таинственной и лукавой стратегии, упразднивший пехоту, артиллерию и даже конницу и взамен этих неуклюжих громад привинтивший к бричкам триста пулеметов. Таков Махно, многообразный, как природа. Возы с сеном, построившись в боевом порядке, овладевают городами. Свадебный кортеж, подъезжая к волостному исполкому, открывает сосредоточенный огонь, и чахлый попик, развеяв над собою черное знамя анархии, требует от властей выдачи буржуев, выдачи пролетариев, вина и музыки.»

На заставке кадры из фильма «9 жизней Нестора Махно, 2006 г. и ото реального батьки Махно

Показать больше

4 дн. назад

Как-то Юрий Никулин по пути на работу стал свидетелем страшной трагедии – женщину с 6-летним сыном сбила машина

Мать скончалась на месте, но мальчик чудом нe пострадал.

Юрий Владимирович снял свой пиджак и накрыл им тело женщины, чтобы мальчик не видел изувеченную мать.

Приехала милиция и "скорая", собралась огромная толпа зевак. Все они охали и обсуждали произошедшее. Плачущий мальчишка, сидевший на обочине, остался без внимания. Никулин вышел из толпы и сел рядом с мальчиком. Успокоил как мог, подарил свой красный галстук, и увез на такси к бабушке.

В этот день у актёра была серьёзная встреча с японской делегацией в его цирке на Цветном. Юрий Владимирович опоздал на полтора часа, к тому же вошёл в кабинет без пиджака и галстука, в рубашке с закатанными до локтя рукавами. Директор токийской делегации посчитал внешний вид и опоздание Никулина оскорблением и демонстративно покинул цирк.

Спустя несколько лет он узнал истинную причину опоздания. Никулина пригласили в Токио, где его встретили 78 поклонившихся японцев без пиджаков, без галстуков и в рубахах, закатанных до локтя....

Мать скончалась на месте, но мальчик чудом нe пострадал.

Юрий Владимирович снял свой пиджак и накрыл им тело женщины, чтобы мальчик не видел изувеченную мать.

Приехала милиция и "скорая", собралась огромная толпа зевак. Все они охали и обсуждали произошедшее. Плачущий мальчишка, сидевший на обочине, остался без внимания. Никулин вышел из толпы и сел рядом с мальчиком. Успокоил как мог, подарил свой красный галстук, и увез на такси к бабушке.

В этот день у актёра была серьёзная встреча с японской делегацией в его цирке на Цветном. Юрий Владимирович опоздал на полтора часа, к тому же вошёл в кабинет без пиджака и галстука, в рубашке с закатанными до локтя рукавами. Директор токийской делегации посчитал внешний вид и опоздание Никулина оскорблением и демонстративно покинул цирк.

Спустя несколько лет он узнал истинную причину опоздания. Никулина пригласили в Токио, где его встретили 78 поклонившихся японцев без пиджаков, без галстуков и в рубахах, закатанных до локтя....

Показать больше

4 дн. назад

Берлин в апреле 1945 года

30 апреля 1945 года, день, когда на рейхстаге появились первые Красные Знамена. Большие и маленькие, официальные и самодельные… Все они олицетворяли собой завершение последнего рывка, финальную битву, долгожданную Победу.

30 апреля 1945 года, день, когда на рейхстаге появились первые Красные Знамена. Большие и маленькие, официальные и самодельные… Все они олицетворяли собой завершение последнего рывка, финальную битву, долгожданную Победу.

Показать больше

4 дн. назад

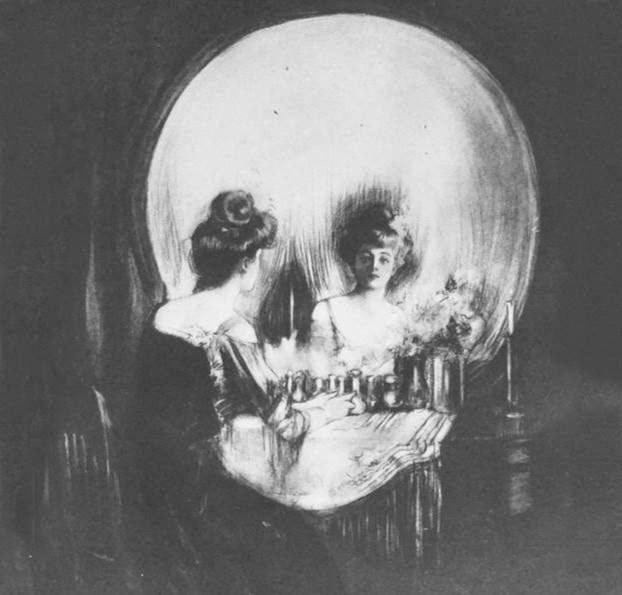

В 1892 году, когда Чарльзу Алану Гилберту было всего 18 лет, он создал самую знаменитую оптическую иллюзию “Всё суета”, которой до сих пор подражают многие художники и фотографы.

4 дн. назад

Ворота - самая уязвимая часть средневекового замка

Самым ранним способом защиты ворот было их расположение между двумя прямоугольными башнями. Хорошим образцом данного типа защиты является устройство ворот в сохранившемся до наших дней Эксетерском замке XI века. В XIII веке квадратные надвратные башни уступают место главной надвратной башне, которая представляет собой слияние двух прежних с надстроенными над ними дополнительными этажами.

В XII веке более распространенным способом защиты ворот было строительство двух башен с обеих сторон от въезда в замок, и только в XIII веке появляются надвратные башни в их законченном виде. Две фланкирующие башни теперь соединяются в одну над створом ворот, становясь массивным и мощным фортификационным сооружением и одной из самых главных частей замка.

Ворота и въезд превращаются отныне в длинный и узкий проход, блокированный с каждого конца портикулами. Это были вертикально скользившие вдоль вырубленных в камне желобов створки, выполненные в виде больших решеток из толстого бруса, нижние концы вертикальных брусьев были заострены и окованы железом, таким образом, нижняя кромка портикулы представляла собой ряд заостренных железных кольев.

Такие решетчатые ворота открывали и закрывали с помощью толстых канатов и лебедки, расположенной в специальной камере в стене над проходом. В «кровавой башне» лондонского Тауэра и сегодня можно видеть портикулу с действующим подъемным механизмом. Позднее вход стали защищать с помощью «мертьер», смертоносных отверстий, просверленных в сводчатом потолке прохода. Через эти отверстия на всякого, кто пытался силой прорваться к воротам, сыпались и лились обычные в такой ситуации предметы и вещества – стрелы, камни, кипяток и горячее масло.

Однако более правдоподобным представляется другое объяснение – через отверстия лили воду в случае, если противник пытался поджечь деревянные ворота, так как самым лучшим способом проникнуть в замок было набить проход соломой, поленьями, хорошенько пропитать смесь горючим маслом и поджечь; убивали сразу двух зайцев – сжигали решетчатые ворота и поджаривали защитников замка в надвратных помещениях.

В стенах прохода находились маленькие помещения, оборудованные стрелковыми щелями, сквозь которые защитники замка могли из луков поражать с близкого расстояния плотную массу нападавших, стремившихся ворваться в замок.

Самым ранним способом защиты ворот было их расположение между двумя прямоугольными башнями. Хорошим образцом данного типа защиты является устройство ворот в сохранившемся до наших дней Эксетерском замке XI века. В XIII веке квадратные надвратные башни уступают место главной надвратной башне, которая представляет собой слияние двух прежних с надстроенными над ними дополнительными этажами.

В XII веке более распространенным способом защиты ворот было строительство двух башен с обеих сторон от въезда в замок, и только в XIII веке появляются надвратные башни в их законченном виде. Две фланкирующие башни теперь соединяются в одну над створом ворот, становясь массивным и мощным фортификационным сооружением и одной из самых главных частей замка.

Ворота и въезд превращаются отныне в длинный и узкий проход, блокированный с каждого конца портикулами. Это были вертикально скользившие вдоль вырубленных в камне желобов створки, выполненные в виде больших решеток из толстого бруса, нижние концы вертикальных брусьев были заострены и окованы железом, таким образом, нижняя кромка портикулы представляла собой ряд заостренных железных кольев.

Такие решетчатые ворота открывали и закрывали с помощью толстых канатов и лебедки, расположенной в специальной камере в стене над проходом. В «кровавой башне» лондонского Тауэра и сегодня можно видеть портикулу с действующим подъемным механизмом. Позднее вход стали защищать с помощью «мертьер», смертоносных отверстий, просверленных в сводчатом потолке прохода. Через эти отверстия на всякого, кто пытался силой прорваться к воротам, сыпались и лились обычные в такой ситуации предметы и вещества – стрелы, камни, кипяток и горячее масло.

Однако более правдоподобным представляется другое объяснение – через отверстия лили воду в случае, если противник пытался поджечь деревянные ворота, так как самым лучшим способом проникнуть в замок было набить проход соломой, поленьями, хорошенько пропитать смесь горючим маслом и поджечь; убивали сразу двух зайцев – сжигали решетчатые ворота и поджаривали защитников замка в надвратных помещениях.

В стенах прохода находились маленькие помещения, оборудованные стрелковыми щелями, сквозь которые защитники замка могли из луков поражать с близкого расстояния плотную массу нападавших, стремившихся ворваться в замок.

Показать больше

4 дн. назад

4 дн. назад

Иллюстрация «Павший легион»

Кельты любили приносить в жертву пленных римлян через повешение в своих священных рощах. Таким образом они задабривали своего бога Эзуса, имя которого с индоевропейского переводится как «добрый бог».

Кельты любили приносить в жертву пленных римлян через повешение в своих священных рощах. Таким образом они задабривали своего бога Эзуса, имя которого с индоевропейского переводится как «добрый бог».

Показать больше

4 дн. назад

Битва при Гидаспе, 326 год до н.э.

Бой со слонами, с высоты птичьего полета. Как обычно, "танки" без пехотного прикрытия уязвимы.

Художник - Marco Capparoni.

Бой со слонами, с высоты птичьего полета. Как обычно, "танки" без пехотного прикрытия уязвимы.

Художник - Marco Capparoni.

10 дн. назад

10 дн. назад

Как Чернышевский разрешил жене жить с любовником

Ольга Сократовна Васильева, супруга Николая Чернышевского, оказалась объектом общественного внимания и критики из-за своего необычного образа жизни и слухов о романтических отношениях с другими мужчинами.

Еще до заключения брака Чернышевский выражал свое отношение к возможной измене жены в своем дневнике, говоря о том, что в случае появления у нее серьезной страсти он будет рад за нее, если предметом этой страсти будет человек достойный. Эти идеи, по-видимому, были во многом результатом влияния романов Жорж Санд и проповедуемого в них принципа "свободы сердца".

Интересно, что содержание романа "Жак", в котором муж кончает самоубийством, чтобы освободить жену для нового брака, Чернышевский пересказал своей невесте перед свадьбой.

Историк Юлия Сафронова отмечает, что дальнейшая судьба Ольги Сократовны напоминает самосбывающееся пророчество. По слухам, у нее был серьезный роман, о котором свидетельствует воспоминания ее двоюродной сестры Евгении Николаевны Пыпиной.

«Я слышала от Ольги Сократовны, что один из товарищей и хороших знакомых Николая Гавриловича в Петербурге просил ее с ним поселиться, и у них по этому поводу было совещание втроем, один убедительно просит, другой колеблется, а третий говорит: „Если хочешь — ступай, я в претензии не буду. В этих делах человек должен быть свободен“. И вот колеблющаяся сторона осталась по-старому» .

Однако Ольга Сократовна осталась женой Чернышевского, несмотря на то, что большую часть их супружеской жизни они провели раздельно из-за каторжных работ и ссылки Николая Гавриловича.

Ольга Сократовна Васильева, супруга Николая Чернышевского, оказалась объектом общественного внимания и критики из-за своего необычного образа жизни и слухов о романтических отношениях с другими мужчинами.

Еще до заключения брака Чернышевский выражал свое отношение к возможной измене жены в своем дневнике, говоря о том, что в случае появления у нее серьезной страсти он будет рад за нее, если предметом этой страсти будет человек достойный. Эти идеи, по-видимому, были во многом результатом влияния романов Жорж Санд и проповедуемого в них принципа "свободы сердца".

Интересно, что содержание романа "Жак", в котором муж кончает самоубийством, чтобы освободить жену для нового брака, Чернышевский пересказал своей невесте перед свадьбой.

Историк Юлия Сафронова отмечает, что дальнейшая судьба Ольги Сократовны напоминает самосбывающееся пророчество. По слухам, у нее был серьезный роман, о котором свидетельствует воспоминания ее двоюродной сестры Евгении Николаевны Пыпиной.

«Я слышала от Ольги Сократовны, что один из товарищей и хороших знакомых Николая Гавриловича в Петербурге просил ее с ним поселиться, и у них по этому поводу было совещание втроем, один убедительно просит, другой колеблется, а третий говорит: „Если хочешь — ступай, я в претензии не буду. В этих делах человек должен быть свободен“. И вот колеблющаяся сторона осталась по-старому» .

Однако Ольга Сократовна осталась женой Чернышевского, несмотря на то, что большую часть их супружеской жизни они провели раздельно из-за каторжных работ и ссылки Николая Гавриловича.

Показать больше

При финансовой поддержке

Memes Admin

2 мс. назад