3 мс. назад

Роковая дуэль: 184 года назад 27 июля 1841 года погиб гений русской литературы – Михаил Юрьевич Лермонтов

Михаил Лермонтов был не просто поэтом — он был человеком с характером. Добродушный с друзьями, но заносчивый с остальными, он не боялся говорить то, что думал. И эта черта в итоге стоила ему жизни.

1841 год, Пятигорск. Лермонтов находился на пике своего таланта. Его «Герой нашего времени» уже стал классикой, а стихи знали наизусть по всей России. Но его острый язык нажил ему немало врагов.

Со своим будущим убийцей Николаем Мартыновым поэт познакомился ещё в школе гвардейских подпрапорщиков. Некоторое время они довольно тесно общались, Лермонтов был вхож в дом его родителей в Москве, были слухи что литератор пытался «подкатить» к сестре Мартынова, но получил отказ.

Все бы ничего, но к 1841 году Михаил Юрьевич окончательно распоясался, и начал открыто высмеивать тягу Мартынова к кавказской культуре, выражавшуюся в характерной одежде, манере носить усы и прочих моментах. Не было ни вечера, когда поэт не высказал бы колкую шутку в адрес своего оппонента, а в ответ на замечания, просьбы «успокоиться» и начать вести себя прилично призывал «шутить в ответ».

Мартынову это надоело и он прислал к Лермонтову секунданта с вызовом на дуэль.

Место выбрали у подножия горы Машук. Условия были жёсткими: Противники должны были стоять на краю обрыва, стрелять можно было на ходу, а расстояние до барьера — несколько шагов.

Михаил Юрьевич, вероятно, решил пойти на мировую уже после начала поединка. Чтобы показать противнику свой «дружелюбный» настрой, он выстрелил в воздух. Мартынов же не стал церемониться его пуля попала точно в грудь. Лермонтов упал, не успев даже вскрикнуть.

Реакция общества была неоднозначной. Кто-то жалел погибшего, кто-то злорадствовал. Император Николай I произнёс свою знаменитую фразу: «Собаке — собачья смерть». Но позже признал потерю для русской литературы.

Лермонтов погиб в возрасте 26 лет. За это время он успел:

Создать бессмертные произведения

Пройти военную службу

Повоевать на Кавказе

Стать легендой при жизни

Дуэль до сих пор остаётся одной из самых трагических страниц в истории русской культуры. Ирония судьбы в том, что человек, писавший о чести и достоинстве, погиб из-за вопроса чести на дуэли.

Так закончилась жизнь писателя, который мог бы создать ещё множество произведений. Но история не знает сослагательного наклонения.

Михаил Лермонтов был не просто поэтом — он был человеком с характером. Добродушный с друзьями, но заносчивый с остальными, он не боялся говорить то, что думал. И эта черта в итоге стоила ему жизни.

1841 год, Пятигорск. Лермонтов находился на пике своего таланта. Его «Герой нашего времени» уже стал классикой, а стихи знали наизусть по всей России. Но его острый язык нажил ему немало врагов.

Со своим будущим убийцей Николаем Мартыновым поэт познакомился ещё в школе гвардейских подпрапорщиков. Некоторое время они довольно тесно общались, Лермонтов был вхож в дом его родителей в Москве, были слухи что литератор пытался «подкатить» к сестре Мартынова, но получил отказ.

Все бы ничего, но к 1841 году Михаил Юрьевич окончательно распоясался, и начал открыто высмеивать тягу Мартынова к кавказской культуре, выражавшуюся в характерной одежде, манере носить усы и прочих моментах. Не было ни вечера, когда поэт не высказал бы колкую шутку в адрес своего оппонента, а в ответ на замечания, просьбы «успокоиться» и начать вести себя прилично призывал «шутить в ответ».

Мартынову это надоело и он прислал к Лермонтову секунданта с вызовом на дуэль.

Место выбрали у подножия горы Машук. Условия были жёсткими: Противники должны были стоять на краю обрыва, стрелять можно было на ходу, а расстояние до барьера — несколько шагов.

Михаил Юрьевич, вероятно, решил пойти на мировую уже после начала поединка. Чтобы показать противнику свой «дружелюбный» настрой, он выстрелил в воздух. Мартынов же не стал церемониться его пуля попала точно в грудь. Лермонтов упал, не успев даже вскрикнуть.

Реакция общества была неоднозначной. Кто-то жалел погибшего, кто-то злорадствовал. Император Николай I произнёс свою знаменитую фразу: «Собаке — собачья смерть». Но позже признал потерю для русской литературы.

Лермонтов погиб в возрасте 26 лет. За это время он успел:

Создать бессмертные произведения

Пройти военную службу

Повоевать на Кавказе

Стать легендой при жизни

Дуэль до сих пор остаётся одной из самых трагических страниц в истории русской культуры. Ирония судьбы в том, что человек, писавший о чести и достоинстве, погиб из-за вопроса чести на дуэли.

Так закончилась жизнь писателя, который мог бы создать ещё множество произведений. Но история не знает сослагательного наклонения.

Показать больше

3 мс. назад

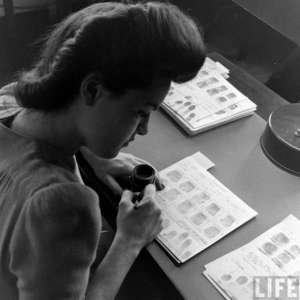

Помощница ди-джея радиостанции в США, 1944 год

До появлeния компьютерной техники песни, которые заказывали слушатели, приходилось искать только так.

Напоминаем, что нас можно читать теперь и в Telegram. Подписывайтесь!

t.me/history_0101

t.me/history_0101

t.me/history_0101

До появлeния компьютерной техники песни, которые заказывали слушатели, приходилось искать только так.

Напоминаем, что нас можно читать теперь и в Telegram. Подписывайтесь!

t.me/history_0101

t.me/history_0101

t.me/history_0101

Показать больше

3 мс. назад

Сможете узнать артистку в образе без подсказок?

-

-

-

-

-

Алла Пугачева в образе Джокера Арлекина, 1975 год

История создания хита «Арлекино» началась с болгарской песни 1960-х годов. Композитор Эмил Димитров написал мелодию, а поэт Васил Андреев — текст о деревянной кукле-Арлекине, которая сгорает от пламени своего сердца. Песня стала знаменитой, когда попала в руки Аллы Пугачёвой.

В 1975 году на фестивале «Золотой Орфей» в Болгарии Пугачёва оказалась в непростой ситуации — нужно было срочно найти песню для выступления. Всё началось с случайной встречи в полутёмном зале фестиваля. Кто-то протянул Пугачёвой ноты песни «Арлекино».

Павел Слободкин, руководитель «Весёлых ребят», взялся за аранжировку. Но текст требовал переработки. На помощь пришёл молодой поэт Борис Баркас, который всего за 15 минут создал новый вариант слов.

Именно Слободкин придумал сценический образ, а Пугачёва добавила свой фирменный элемент — гомерический хохот на записи. Песня превратилась в драматическую историю о клоуне, который скрывает свои настоящие чувства за маской веселья.

Композиция принесла Пугачёвой всесоюзную известность. Открыв новую ступень в её карьере.

-

-

-

-

-

Алла Пугачева в образе Джокера Арлекина, 1975 год

История создания хита «Арлекино» началась с болгарской песни 1960-х годов. Композитор Эмил Димитров написал мелодию, а поэт Васил Андреев — текст о деревянной кукле-Арлекине, которая сгорает от пламени своего сердца. Песня стала знаменитой, когда попала в руки Аллы Пугачёвой.

В 1975 году на фестивале «Золотой Орфей» в Болгарии Пугачёва оказалась в непростой ситуации — нужно было срочно найти песню для выступления. Всё началось с случайной встречи в полутёмном зале фестиваля. Кто-то протянул Пугачёвой ноты песни «Арлекино».

Павел Слободкин, руководитель «Весёлых ребят», взялся за аранжировку. Но текст требовал переработки. На помощь пришёл молодой поэт Борис Баркас, который всего за 15 минут создал новый вариант слов.

Именно Слободкин придумал сценический образ, а Пугачёва добавила свой фирменный элемент — гомерический хохот на записи. Песня превратилась в драматическую историю о клоуне, который скрывает свои настоящие чувства за маской веселья.

Композиция принесла Пугачёвой всесоюзную известность. Открыв новую ступень в её карьере.

Показать больше

3 мс. назад

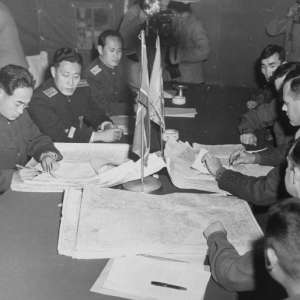

27 июля 1953 года конец Корейской войны: как 72 года назад было подписано перемирие

Корейская война стала одним из самых кровопролитных конфликтов XX века. Начавшаяся 25 июня 1950 года, она разделила не только корейский народ, но и весь мир на противоборствующие лагеря. Противостояние двух идеологий — коммунизма и капитализма — вылилось в масштабный вооружённый конфликт на Корейском полуострове.

Переговоры о перемирии начались ещё в июле 1951 года в Кэсоне, а затем были перенесены в Пханмунджом. Обе стороны понимали, что продолжение войны не принесёт желаемого результата. К 1953 году линия фронта стабилизировалась вдоль 38-й параллели, и ни одна из сторон не могла добиться решающего преимущества.

Поворотным моментом стало решение советского руководства в марте 1953 года о необходимости прекращения войны. После смерти Сталина новое руководство СССР поддержало идею мирного урегулирования. Лидер КНДР Ким Ир Сен также согласился с этим курсом.

27 июля 1953 года в Пханмунджоме было подписано историческое соглашение о перемирии. Документ подписали представители КНДР (Ким Ир Сен), Китая (Пэн Дэхуай) и командования войск ООН (генерал М. Кларк). Примечательно, что южнокорейский генерал Чхве Док Син отказался поставить свою подпись, выдвинув ряд жёстких условий.

Соглашение о перемирии установило новую демаркационную линию с демилитаризованной зоной шириной 4 км по обе стороны. Фактически война завершилась на тех же рубежах, где и началась.

Человеческие потери были колоссальными: от 3 до 5,5 миллионов человек погибли, были ранены или пропали без вести. Около 10 миллионов человек оказались разлучены с семьями, оказавшимися по разные стороны границы, 5 миллионов стали беженцами. Материальный ущерб превысил 3,7 миллиарда долларов.

Корейский конфликт закрепил разделение полуострова на два противоборствующих государства с различными социально-политическими системами. Несмотря на подписание перемирия, мирный договор так и не был заключён, и технически Корейский полуостров до сих пор находится в состоянии войны.

Разделение Корейского полуострова привели к глобальной тенденции противопоставления двух государств в черно-белых тонах. Соревнование идёт, например, по тому, кого считать счастливее, свободнее, богаче.

Закрытая Северная Корея в мире ассоциируется с культом личности, изоляцией от внешнего мира, цензурой и дефицитом продуктов. В противовес Южная Корея выступает мировым лидером в области цифровизации.

Так в начале 2025 года в Республике Корея насчитывалось 50,4 млн пользователей в Сети, а распространение интернета составляло 97,4%, в то время как в КНДР более 99% населения остается неподключенным к интернету. Кроме того, популярность южнокорейской культуры среди прочего обеспечивается благодаря феномену K-Pop музыки.

Корейская война стала одним из самых кровопролитных конфликтов XX века. Начавшаяся 25 июня 1950 года, она разделила не только корейский народ, но и весь мир на противоборствующие лагеря. Противостояние двух идеологий — коммунизма и капитализма — вылилось в масштабный вооружённый конфликт на Корейском полуострове.

Переговоры о перемирии начались ещё в июле 1951 года в Кэсоне, а затем были перенесены в Пханмунджом. Обе стороны понимали, что продолжение войны не принесёт желаемого результата. К 1953 году линия фронта стабилизировалась вдоль 38-й параллели, и ни одна из сторон не могла добиться решающего преимущества.

Поворотным моментом стало решение советского руководства в марте 1953 года о необходимости прекращения войны. После смерти Сталина новое руководство СССР поддержало идею мирного урегулирования. Лидер КНДР Ким Ир Сен также согласился с этим курсом.

27 июля 1953 года в Пханмунджоме было подписано историческое соглашение о перемирии. Документ подписали представители КНДР (Ким Ир Сен), Китая (Пэн Дэхуай) и командования войск ООН (генерал М. Кларк). Примечательно, что южнокорейский генерал Чхве Док Син отказался поставить свою подпись, выдвинув ряд жёстких условий.

Соглашение о перемирии установило новую демаркационную линию с демилитаризованной зоной шириной 4 км по обе стороны. Фактически война завершилась на тех же рубежах, где и началась.

Человеческие потери были колоссальными: от 3 до 5,5 миллионов человек погибли, были ранены или пропали без вести. Около 10 миллионов человек оказались разлучены с семьями, оказавшимися по разные стороны границы, 5 миллионов стали беженцами. Материальный ущерб превысил 3,7 миллиарда долларов.

Корейский конфликт закрепил разделение полуострова на два противоборствующих государства с различными социально-политическими системами. Несмотря на подписание перемирия, мирный договор так и не был заключён, и технически Корейский полуостров до сих пор находится в состоянии войны.

Разделение Корейского полуострова привели к глобальной тенденции противопоставления двух государств в черно-белых тонах. Соревнование идёт, например, по тому, кого считать счастливее, свободнее, богаче.

Закрытая Северная Корея в мире ассоциируется с культом личности, изоляцией от внешнего мира, цензурой и дефицитом продуктов. В противовес Южная Корея выступает мировым лидером в области цифровизации.

Так в начале 2025 года в Республике Корея насчитывалось 50,4 млн пользователей в Сети, а распространение интернета составляло 97,4%, в то время как в КНДР более 99% населения остается неподключенным к интернету. Кроме того, популярность южнокорейской культуры среди прочего обеспечивается благодаря феномену K-Pop музыки.

Показать больше

3 мс. назад

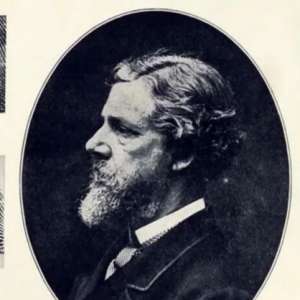

Уильям Гершель и отпечатки пальцев: как Британия начала контролировать заключённых в Индии

Сегодня отпечатки пальцев — привычный и надежный способ идентификации личности. Мы ставим палец на экран смартфона, чтобы разблокировать устройство, а полиция использует этот метод для раскрытия преступлений. Но знаете ли вы, что всё началось с далёкой Индии и одного британского чиновника?

Уильям Джеймс Гершель был британским чиновником, который в 1850-х служил в Индии, тогда части Британской империи.

Он столкнулся с серьёзной проблемой: местные жители часто выдавали себя за других, одни что бы избежать ответственности, другие что бы получить деньги.

28 июля 1858 Гершель впервые применил практику использования отпечатков пальцев для регистрации заключённых в районе Бенгалии. Вместо подписей или письменных описаний он начал собирать отпечатки пальцев, понимая уникальность каждого узора.

В Индии тот момент было много наёмных работников, слуг и заключённых, которые легко могли подделать документы или скрыть свою личность. Традиционные методы идентификации оказались ненадёжными.

Гершель нашёл решение: отпечатки пальцев сложно сфальсифицировать, и они дают высокую точность. К тому же, собирать их было легко и дешево — с помощью чернил и бумажных карточек.

Со временем идея распространилась по всему миру, став основой современной криминалистики. А в XXI веке отпечатки мы используем повсеместно — от паспортного контроля до телефонов.

Так, благодаря здравому смыслу и наблюдательности Уильяма Гершеля в далёкой колониальной Индии, мир получил один из самых надежных способов контроля личности.

Сегодня отпечатки пальцев — привычный и надежный способ идентификации личности. Мы ставим палец на экран смартфона, чтобы разблокировать устройство, а полиция использует этот метод для раскрытия преступлений. Но знаете ли вы, что всё началось с далёкой Индии и одного британского чиновника?

Уильям Джеймс Гершель был британским чиновником, который в 1850-х служил в Индии, тогда части Британской империи.

Он столкнулся с серьёзной проблемой: местные жители часто выдавали себя за других, одни что бы избежать ответственности, другие что бы получить деньги.

28 июля 1858 Гершель впервые применил практику использования отпечатков пальцев для регистрации заключённых в районе Бенгалии. Вместо подписей или письменных описаний он начал собирать отпечатки пальцев, понимая уникальность каждого узора.

В Индии тот момент было много наёмных работников, слуг и заключённых, которые легко могли подделать документы или скрыть свою личность. Традиционные методы идентификации оказались ненадёжными.

Гершель нашёл решение: отпечатки пальцев сложно сфальсифицировать, и они дают высокую точность. К тому же, собирать их было легко и дешево — с помощью чернил и бумажных карточек.

Со временем идея распространилась по всему миру, став основой современной криминалистики. А в XXI веке отпечатки мы используем повсеместно — от паспортного контроля до телефонов.

Так, благодаря здравому смыслу и наблюдательности Уильяма Гершеля в далёкой колониальной Индии, мир получил один из самых надежных способов контроля личности.

Показать больше

3 мс. назад

Ультиматум Австро-Венгрии: как началась Первая мировая война

28 июля 1914 года стало поворотным моментом в истории человечества. В этот день Австро-Венгрия официально объявила войну Сербии, что положило начало одной из самых разрушительных и масштабных войн ХХ века — Первой мировой.

После убийства эрцгерцога Франца Фердинанда 28 июня 1914 года в Сараево, которое совершил сербский националист Гаврило Принцип, Австро-Венгрия подготовила жёсткий ультиматум к Сербии. 23 июля документ был вручен сербскому правительству.

Требования были беспрецедентными:

🔶Запрет любой антиавстрийской пропаганды в СМИ и образовании

🔶Закрытие всех патриотических организаций, включая «Народную оборону»

🔶Увольнение чиновников и офицеров, причастных к антиавстрийской деятельности

🔶Допуск австрийских спецслужб на территорию Сербии

🔶Полное расследование сараевского убийства с участием австрийских следователей

🔶Арест конкретных сербских офицеров, причастных к заговору

🔶Борьба с контрабандой оружия на границе

Практически невозможно было дать такой ультиматум без потери суверенитета. Австро-Венгрия требовала фактического вмешательства в внутренние дела Сербии.

28 июля министр иностранных дел Австро-Венгрии граф Берхтольд отправил телеграмму в Белград о начале войны. Уже на следующий день австрийская артиллерия начала обстрел сербских территорий.

Сербия была тесно связана с Россией, которая взяла на себя обязанность защищать славянские народы. Германия поддержала союзника — Австро-Венгрию.

Франция и Великобритания участвовать вынуждены были по своим обязательствам.

Всего за несколько недель мир раскололся: в бой вступили миллионы солдат из Европы, Азии и колоний. Началась первая мировая война.

Для миллионов мужчин по всему эта война стала испытанием на прочность. Сотни тысяч солдат стояли в окопах месяцами под дождём и грязью. Артиллерийские дуэли, химическое оружие, танки — всё это впервые ворвалось в жизнь поколения.

Первая мировая война стала одним из самых кровопролитных конфликтов в истории человечества. По различным оценкам, общее число жертв только среди военнослужащих составило от 15 до 22 миллионов человек.

Сегодня оглядываясь назад, важно помнить о дипломатии и избегания конфликтов, цена войны — всегда слишком высока.

28 июля 1914 года стало поворотным моментом в истории человечества. В этот день Австро-Венгрия официально объявила войну Сербии, что положило начало одной из самых разрушительных и масштабных войн ХХ века — Первой мировой.

После убийства эрцгерцога Франца Фердинанда 28 июня 1914 года в Сараево, которое совершил сербский националист Гаврило Принцип, Австро-Венгрия подготовила жёсткий ультиматум к Сербии. 23 июля документ был вручен сербскому правительству.

Требования были беспрецедентными:

🔶Запрет любой антиавстрийской пропаганды в СМИ и образовании

🔶Закрытие всех патриотических организаций, включая «Народную оборону»

🔶Увольнение чиновников и офицеров, причастных к антиавстрийской деятельности

🔶Допуск австрийских спецслужб на территорию Сербии

🔶Полное расследование сараевского убийства с участием австрийских следователей

🔶Арест конкретных сербских офицеров, причастных к заговору

🔶Борьба с контрабандой оружия на границе

Практически невозможно было дать такой ультиматум без потери суверенитета. Австро-Венгрия требовала фактического вмешательства в внутренние дела Сербии.

28 июля министр иностранных дел Австро-Венгрии граф Берхтольд отправил телеграмму в Белград о начале войны. Уже на следующий день австрийская артиллерия начала обстрел сербских территорий.

Сербия была тесно связана с Россией, которая взяла на себя обязанность защищать славянские народы. Германия поддержала союзника — Австро-Венгрию.

Франция и Великобритания участвовать вынуждены были по своим обязательствам.

Всего за несколько недель мир раскололся: в бой вступили миллионы солдат из Европы, Азии и колоний. Началась первая мировая война.

Для миллионов мужчин по всему эта война стала испытанием на прочность. Сотни тысяч солдат стояли в окопах месяцами под дождём и грязью. Артиллерийские дуэли, химическое оружие, танки — всё это впервые ворвалось в жизнь поколения.

Первая мировая война стала одним из самых кровопролитных конфликтов в истории человечества. По различным оценкам, общее число жертв только среди военнослужащих составило от 15 до 22 миллионов человек.

Сегодня оглядываясь назад, важно помнить о дипломатии и избегания конфликтов, цена войны — всегда слишком высока.

Показать больше

3 мс. назад

На Спитакском кладбище среди сотен могил с одинаковой датой смерти — 7 декабря 1988 года — есть одна без креста, звезды или фотографии. На памятнике только имя: Жужа.

Чем отличилась жужа? Читайте в нашем телеграм канале

t.me/history_0101

t.me/history_0101

t.me/history_0101

Чем отличилась жужа? Читайте в нашем телеграм канале

t.me/history_0101

t.me/history_0101

t.me/history_0101

Показать больше

3 мс. назад

Корабли союзников ведут зенитный огонь во время ночного налета люфтваффе в районе французского города Шербур, 1944 год

Корабельные зенитные орудия — во время второй мировой заметно отличались от сухопутные собратьев. Морские условия, вибрации от волн, необходимость покрывать 360 градусов обзора и быстро реагировать на скоростные самолёты создавали особые требования.

Например, американская 40-мм Bofors могла стрелять до 120 выстрелов в минуту на ствол, что при установке в батареи давало плотный огневой купол.

Стоит отметить, что в последние годы войны японские самолёты камикадзе представляли огромную угрозу. Зенитки которые использовали союзники, в том числе 40 мм Bofors и 20 мм Oerlikon, показали себя незаменимыми в борьбе с этими атаками — плотный огонь заставлял пилотов камикадзе разбиваться ещё до точки прицеливания.

Корабельные зенитные орудия — во время второй мировой заметно отличались от сухопутные собратьев. Морские условия, вибрации от волн, необходимость покрывать 360 градусов обзора и быстро реагировать на скоростные самолёты создавали особые требования.

Например, американская 40-мм Bofors могла стрелять до 120 выстрелов в минуту на ствол, что при установке в батареи давало плотный огневой купол.

Стоит отметить, что в последние годы войны японские самолёты камикадзе представляли огромную угрозу. Зенитки которые использовали союзники, в том числе 40 мм Bofors и 20 мм Oerlikon, показали себя незаменимыми в борьбе с этими атаками — плотный огонь заставлял пилотов камикадзе разбиваться ещё до точки прицеливания.

Показать больше

3 мс. назад

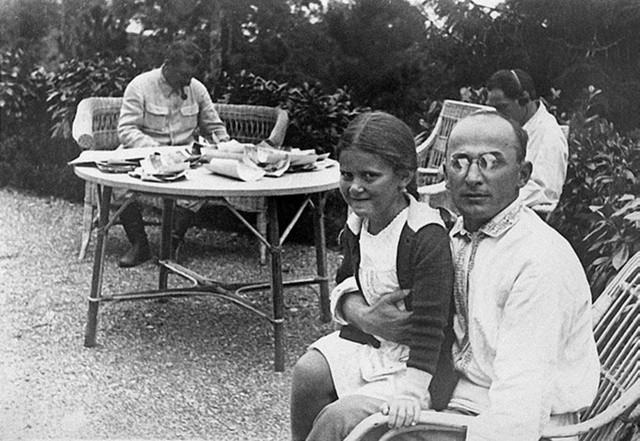

Сталин, Берия и дочь вождя Светлана на юге. 1933 год. Лаврентий Павлович в те годы, руководитель Закавказья, делает решающие шаги в своей карьере ближайшего соратника Сталина.

При финансовой поддержке

Memes Admin

4 мс. назад