1 мс. назад

Молодой Сергей Зверев в советской армии 1980-е годы

Мало кто знает, что за образом известного стилиста и шоумена скрывается человек с серьёзным армейским прошлым. В 1980-х годах молодой Сергей Зверев отправился служить в ряды Вооружённых сил СССР. Путь Сергея начался в войсках противовоздушной обороны, дислоцированных на территории Польши.

По словам самого Зверева, служба проходила в крайне суровых условиях. Особенно тяжёлыми были зимние месяцы, когда температура опускалась до −30°C — аномально низкая отметка для Польши. Несмотря на сильные морозы, солдаты ежедневно выполняли физические упражнения. Военнослужащие бегали кроссы в стандартной форме: гимнастёрках, брюках и сапогах с портянками вместо носков. После тренировок приходилось мыться в холодной воде, так как горячей воды в части не было.

Несмотря на все трудности, молодой солдат проявил себя с лучшей стороны. Сергей дослужился до звания старшего сержанта, и занял ответственную должность заместителя командира взвода. Зверев возглавил комсомольскую организацию части.

Самым интересным фактом стало то, что именно в армии зародилась его страсть к моде. Благодаря доступу к западному телевидению (70 каналов), молодой сержант мог наблюдать за модными показами и концертами мировых звёзд. Эти знания позже стали фундаментом его успешной карьеры в индустрии красоты.

Сегодня стилист часто говорит, что армейский опыт стал важным этапом в его жизни, который помог сформировать характер и мировоззрение.

Мало кто знает, что за образом известного стилиста и шоумена скрывается человек с серьёзным армейским прошлым. В 1980-х годах молодой Сергей Зверев отправился служить в ряды Вооружённых сил СССР. Путь Сергея начался в войсках противовоздушной обороны, дислоцированных на территории Польши.

По словам самого Зверева, служба проходила в крайне суровых условиях. Особенно тяжёлыми были зимние месяцы, когда температура опускалась до −30°C — аномально низкая отметка для Польши. Несмотря на сильные морозы, солдаты ежедневно выполняли физические упражнения. Военнослужащие бегали кроссы в стандартной форме: гимнастёрках, брюках и сапогах с портянками вместо носков. После тренировок приходилось мыться в холодной воде, так как горячей воды в части не было.

Несмотря на все трудности, молодой солдат проявил себя с лучшей стороны. Сергей дослужился до звания старшего сержанта, и занял ответственную должность заместителя командира взвода. Зверев возглавил комсомольскую организацию части.

Самым интересным фактом стало то, что именно в армии зародилась его страсть к моде. Благодаря доступу к западному телевидению (70 каналов), молодой сержант мог наблюдать за модными показами и концертами мировых звёзд. Эти знания позже стали фундаментом его успешной карьеры в индустрии красоты.

Сегодня стилист часто говорит, что армейский опыт стал важным этапом в его жизни, который помог сформировать характер и мировоззрение.

Показать больше

1 мс. назад

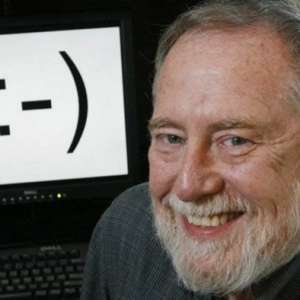

Скотт Фалман — американский учёный, который 19 сентября 1982 года предложил использовать смайлики в качестве способа выражения эмоций при общении в сети.

Представьте себе мир, где каждое ваше сообщение может быть истолковано неверно. Где тонкий юмор теряется в строчках текста, а искренняя забота воспринимается как сарказм. Именно в такой мир попал профессор Скотт Фалман в 1982 году. И именно он стал тем человеком, который подарил нам возможность выражать эмоции в цифровом пространстве.

В стенах престижного университета Карнеги-Меллон, где зарождался современный интернет, Фалман столкнулся с проблемой, знакомой каждому современному пользователю: как передать тон сообщения через текст? Его решение было гениально в своей простоте — комбинация символов :–). Этот простой набор знаков положил начало революции в общении.

Текстовые смайлики быстро завоевали популярность. Они стали универсальным языком, понятным пользователям разных культур и языков. Со временем простые комбинации символов эволюционировали в современные эмодзи, которые сегодня являются неотъемлемой частью цифрового общения.

Современные исследования показывают, что правильно подобранный эмодзи может изменить восприятие целого сообщения, сделать его более дружелюбным и открытым.

Идея Фалмана показала, что даже в самом холодном цифровом общении есть место человеческим эмоциям.

А вы пользуетесь смайликами?

Представьте себе мир, где каждое ваше сообщение может быть истолковано неверно. Где тонкий юмор теряется в строчках текста, а искренняя забота воспринимается как сарказм. Именно в такой мир попал профессор Скотт Фалман в 1982 году. И именно он стал тем человеком, который подарил нам возможность выражать эмоции в цифровом пространстве.

В стенах престижного университета Карнеги-Меллон, где зарождался современный интернет, Фалман столкнулся с проблемой, знакомой каждому современному пользователю: как передать тон сообщения через текст? Его решение было гениально в своей простоте — комбинация символов :–). Этот простой набор знаков положил начало революции в общении.

Текстовые смайлики быстро завоевали популярность. Они стали универсальным языком, понятным пользователям разных культур и языков. Со временем простые комбинации символов эволюционировали в современные эмодзи, которые сегодня являются неотъемлемой частью цифрового общения.

Современные исследования показывают, что правильно подобранный эмодзи может изменить восприятие целого сообщения, сделать его более дружелюбным и открытым.

Идея Фалмана показала, что даже в самом холодном цифровом общении есть место человеческим эмоциям.

А вы пользуетесь смайликами?

Показать больше

1 мс. назад

«Бунтовщик хуже Пугачёва»: история опального писателя

Александр Радищев родился в дворянской семье и прошёл классический путь придворного чиновника. После обучения в Лейпцигском университете, где он познакомился с трудами европейских просветителей, он вернулся в Россию и сделал успешную карьеру, дослужившись до поста начальника Петербургской таможни.

В 1789 году Радищев создал своё главное произведение — «Путешествие из Петербурга в Москву». Книга, написанная в форме путевых заметок, стала настоящим взрывом в российском обществе. Автор смело критиковал самодержавие и крепостное право, описывая тяготы крестьянского быта.

Интересно, что книга прошла цензуру благодаря хитрой уловке — цензор, взглянув на названия почтовых станций, счёл её обычным путеводителем. Однако когда экземпляр попал к Екатерине II, судьба писателя была предрешена.

30 июня 1790 года Радищева арестовали. Его поместили в Петропавловскую крепость, а 24 июля суд вынес суровый приговор — смертная казнь. Но 19 сентября Екатерина II, «по милосердию и для всеобщей радости», заменила её на 10-летнюю ссылку в Илимский острог.

В ссылке Радищев не сдался. Он вёл подробные путевые заметки, работал над философскими трудами, изучал географию и этнографию края

Павел I в 1796 году вернул писателя из ссылки. При следующем царе Александре I Радищев получил свободу и даже участвовал в законотворческой деятельности. Однако 24 сентября 1802 года его жизнь трагически оборвалась — по одной версии, это было самоубийство, по другой — несчастный случай.

Радищев стал первым русским писателем, открыто выступившим против самодержавия. Его книга, несмотря на запрет, распространялась в списках и оказала огромное влияние на развитие русской общественной мысли. Владимир Ленин позже назвал Радищева «первым русским революционером», а Анатолий Луначарский — «пророком революции».

Александр Радищев родился в дворянской семье и прошёл классический путь придворного чиновника. После обучения в Лейпцигском университете, где он познакомился с трудами европейских просветителей, он вернулся в Россию и сделал успешную карьеру, дослужившись до поста начальника Петербургской таможни.

В 1789 году Радищев создал своё главное произведение — «Путешествие из Петербурга в Москву». Книга, написанная в форме путевых заметок, стала настоящим взрывом в российском обществе. Автор смело критиковал самодержавие и крепостное право, описывая тяготы крестьянского быта.

Интересно, что книга прошла цензуру благодаря хитрой уловке — цензор, взглянув на названия почтовых станций, счёл её обычным путеводителем. Однако когда экземпляр попал к Екатерине II, судьба писателя была предрешена.

30 июня 1790 года Радищева арестовали. Его поместили в Петропавловскую крепость, а 24 июля суд вынес суровый приговор — смертная казнь. Но 19 сентября Екатерина II, «по милосердию и для всеобщей радости», заменила её на 10-летнюю ссылку в Илимский острог.

В ссылке Радищев не сдался. Он вёл подробные путевые заметки, работал над философскими трудами, изучал географию и этнографию края

Павел I в 1796 году вернул писателя из ссылки. При следующем царе Александре I Радищев получил свободу и даже участвовал в законотворческой деятельности. Однако 24 сентября 1802 года его жизнь трагически оборвалась — по одной версии, это было самоубийство, по другой — несчастный случай.

Радищев стал первым русским писателем, открыто выступившим против самодержавия. Его книга, несмотря на запрет, распространялась в списках и оказала огромное влияние на развитие русской общественной мысли. Владимир Ленин позже назвал Радищева «первым русским революционером», а Анатолий Луначарский — «пророком революции».

Показать больше

1 мс. назад

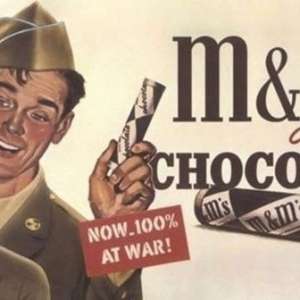

От военного пайка до всемирной популярности: история M&M's

История легендарных конфет M&M's началась в 1941 году, когда Форрест Марс и Брюс Мюрри запустили производство уникального продукта для американской армии. Идея создания конфет, устойчивых к таянию, пришла Марсу во время Гражданской войны в Испании, где он увидел солдатские пайки с шоколадными шариками в карамельной оболочке.

Армия США быстро оценила преимущества нового продукта: конфеты не только не таяли при транспортировке, но и обладали высокой калорийностью, что было важно для питания военнослужащих. В период Второй мировой войны M&M's производились исключительно для военных нужд и продавались в специальных цилиндрических упаковках, обеспечивающих удобство использования в полевых условиях.

После окончания войны конфеты стали доступны широкой публике, быстро завоевав любовь потребителей по всему миру. Интересно, что название бренда отражает партнёрство основателей — первые буквы фамилий Марса и Мюрри. Сегодня M&M's — это не просто конфеты, а настоящий культурный феномен, покоривший сердца миллионов людей разных поколений.

Ирония судьбы в том, что продукт, созданный для выживания в суровых военных условиях, стал символом радости и удовольствия в мирной жизни.

История легендарных конфет M&M's началась в 1941 году, когда Форрест Марс и Брюс Мюрри запустили производство уникального продукта для американской армии. Идея создания конфет, устойчивых к таянию, пришла Марсу во время Гражданской войны в Испании, где он увидел солдатские пайки с шоколадными шариками в карамельной оболочке.

Армия США быстро оценила преимущества нового продукта: конфеты не только не таяли при транспортировке, но и обладали высокой калорийностью, что было важно для питания военнослужащих. В период Второй мировой войны M&M's производились исключительно для военных нужд и продавались в специальных цилиндрических упаковках, обеспечивающих удобство использования в полевых условиях.

После окончания войны конфеты стали доступны широкой публике, быстро завоевав любовь потребителей по всему миру. Интересно, что название бренда отражает партнёрство основателей — первые буквы фамилий Марса и Мюрри. Сегодня M&M's — это не просто конфеты, а настоящий культурный феномен, покоривший сердца миллионов людей разных поколений.

Ирония судьбы в том, что продукт, созданный для выживания в суровых военных условиях, стал символом радости и удовольствия в мирной жизни.

Показать больше

1 мс. назад

Судьба советского авианосца: от «Риги» до «Ляонина»

История корабля началась в 1985 году, когда в СССР был разработан проект тяжёлого авианесущего крейсера. Первоначально судно получило название «Рига» и было заложено на Черноморском судостроительном заводе. Через три года корпус спустили на воду, а в 1990 году корабль переименовали в «Варяг»

(Интересно почему?)

После распада Советского Союза судно перешло в собственность Украины. Из-за нехватки финансирования работы над авианосцем были прекращены в 1992 году, хотя готовность корабля составляла более 65%.

В 1998 году произошла знаковая сделка: китайская компания «Chong Lot Travel Agency Ltd» приобрела недостроенный авианосец за 20 миллионов долларов. Транспортировка судна в Китай оказалась непростой задачей — из-за отсутствия двигателей корабль пришлось вести сложным маршрутом через Гибралтар и вокруг Африки. Путешествие длилось четыре месяца, и в итоге корабль оказался в провинции Ляонин.

После прибытия в Китай началась масштабная модернизация. В 2011 году работы были завершены, и в 2012 году корабль, получивший имя «Ляонин», вошёл в состав военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Примечательно, что история этого авианосца демонстрирует, как военно-морские амбиции одной державы могут быть продолжены другой. Для Китая приобретение и модернизация «Риги» стало важным шагом в развитии своего военно-морского флота и его авианосной составляющей.

История корабля началась в 1985 году, когда в СССР был разработан проект тяжёлого авианесущего крейсера. Первоначально судно получило название «Рига» и было заложено на Черноморском судостроительном заводе. Через три года корпус спустили на воду, а в 1990 году корабль переименовали в «Варяг»

(Интересно почему?)

После распада Советского Союза судно перешло в собственность Украины. Из-за нехватки финансирования работы над авианосцем были прекращены в 1992 году, хотя готовность корабля составляла более 65%.

В 1998 году произошла знаковая сделка: китайская компания «Chong Lot Travel Agency Ltd» приобрела недостроенный авианосец за 20 миллионов долларов. Транспортировка судна в Китай оказалась непростой задачей — из-за отсутствия двигателей корабль пришлось вести сложным маршрутом через Гибралтар и вокруг Африки. Путешествие длилось четыре месяца, и в итоге корабль оказался в провинции Ляонин.

После прибытия в Китай началась масштабная модернизация. В 2011 году работы были завершены, и в 2012 году корабль, получивший имя «Ляонин», вошёл в состав военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Примечательно, что история этого авианосца демонстрирует, как военно-морские амбиции одной державы могут быть продолжены другой. Для Китая приобретение и модернизация «Риги» стало важным шагом в развитии своего военно-морского флота и его авианосной составляющей.

Показать больше

1 мс. назад

Трагедия в Кармадонском ущелье: память о Сергее Бодрове

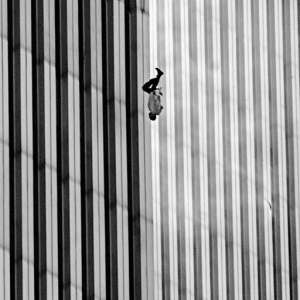

20 сентября 2002 года оборвалась жизнь выдающегося российского актёра и режиссёра Сергея Бодрова-младшего. Вместе с командой кинематографистов он попал в страшную природную катастрофу в Северной Осетии.

В тот роковой год Бодров работал над своим вторым полнометражным проектом — фильмом «Связной». Картина задумывалась как глубокая философская история о дружбе и сверхъестественных способностях. 19 сентября съёмочная группа начала работу во владикавказской колонии, а на следующий день отправилась в горы.

В 20:08 по местному времени громадная ледяная глыба, сорвавалась с высоты более 4000 метров, и спровоцировала ледово-каменный поток, который достигал скорости 150–200 км/ч. Поток устремился вниз по долине реки Геналдон. Объём движущейся массы составил 125–130 миллионов кубометров, а высота завалов местами достигала 250 метров.

Спасательная операция длилась более полутора лет. Родственники погибших организовали постоянный лагерь в ущелье. Была предпринята попытка найти группу через систему скважин в тоннеле. Только с двадцатой попытки удалось достичь тоннеля, который оказался затопленным.

В результате трагедии погибло 125 человек, среди которых было 42 члена съёмочной группы, включая участников конного театра «Нарты».

Сергей Бодров остался в сердцах миллионов как талантливый артист и режиссёр, чья жизнь оборвалась на взлёте. Его последний проект так и остался незавершённым, а обстоятельства последних часов до сих пор окутаны тайной.

20 сентября 2002 года оборвалась жизнь выдающегося российского актёра и режиссёра Сергея Бодрова-младшего. Вместе с командой кинематографистов он попал в страшную природную катастрофу в Северной Осетии.

В тот роковой год Бодров работал над своим вторым полнометражным проектом — фильмом «Связной». Картина задумывалась как глубокая философская история о дружбе и сверхъестественных способностях. 19 сентября съёмочная группа начала работу во владикавказской колонии, а на следующий день отправилась в горы.

В 20:08 по местному времени громадная ледяная глыба, сорвавалась с высоты более 4000 метров, и спровоцировала ледово-каменный поток, который достигал скорости 150–200 км/ч. Поток устремился вниз по долине реки Геналдон. Объём движущейся массы составил 125–130 миллионов кубометров, а высота завалов местами достигала 250 метров.

Спасательная операция длилась более полутора лет. Родственники погибших организовали постоянный лагерь в ущелье. Была предпринята попытка найти группу через систему скважин в тоннеле. Только с двадцатой попытки удалось достичь тоннеля, который оказался затопленным.

В результате трагедии погибло 125 человек, среди которых было 42 члена съёмочной группы, включая участников конного театра «Нарты».

Сергей Бодров остался в сердцах миллионов как талантливый артист и режиссёр, чья жизнь оборвалась на взлёте. Его последний проект так и остался незавершённым, а обстоятельства последних часов до сих пор окутаны тайной.

Показать больше

1 мс. назад

В начале 2012 года два легендарных актёра — Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне — оказались в одной больничной палате.

Шварценеггер пострадал во время работы над фильмом «Неудержимые 2», а Сталлоне — на съёмках картины «Последняя битва». Несмотря на почтенный возраст (65 и 66 лет соответственно), актёры продолжали самостоятельно выполнять сложные трюки, что и привело к травмам. Примечательно, что Шварценеггер сам сообщил об этом курьёзном совпадении в своём микроблоге, опубликовав совместное фото с соседом по палате и пошутив о том, что успел опередить Сталлоне в очереди на операцию.

Даже после полученных травм актёры не собирались сбавлять обороты. Они готовились к съёмкам нового проекта «Могила», где должны были сыграть двух заключённых супертюрьмы в Манхэттене. Интересно, что на главную роль изначально рассматривался и Брюс Уиллис.

Даже в почтенном возрасте звёзды экшена готовы рисковать здоровьем ради качественного кино, что заслуживает уважения.

Источник https://www.rbc.ru/society...

Шварценеггер пострадал во время работы над фильмом «Неудержимые 2», а Сталлоне — на съёмках картины «Последняя битва». Несмотря на почтенный возраст (65 и 66 лет соответственно), актёры продолжали самостоятельно выполнять сложные трюки, что и привело к травмам. Примечательно, что Шварценеггер сам сообщил об этом курьёзном совпадении в своём микроблоге, опубликовав совместное фото с соседом по палате и пошутив о том, что успел опередить Сталлоне в очереди на операцию.

Даже после полученных травм актёры не собирались сбавлять обороты. Они готовились к съёмкам нового проекта «Могила», где должны были сыграть двух заключённых супертюрьмы в Манхэттене. Интересно, что на главную роль изначально рассматривался и Брюс Уиллис.

Даже в почтенном возрасте звёзды экшена готовы рисковать здоровьем ради качественного кино, что заслуживает уважения.

Источник https://www.rbc.ru/society...

Показать больше

1 мс. назад

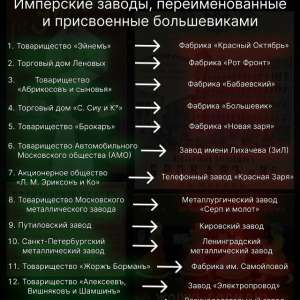

Искажая реальность: как советская власть переписывала промышленную историю страны

Переименования в эпоху советской власти затронули не только топонимы — улицы и города получали новые названия в честь партийных деятелей. Подобная участь постигла и многие промышленные предприятия, которые ранее славились своими дореволюционными историческими именами.

Новое руководство стремилось максимально исказить историческую правду. Переименовывая заводы, создавалась иллюзия того, что всё существующее было создано при советской власти. Таким способом новая власть старалась закрепить свои позиции в общественном сознании.

Несмотря на значительные перемены после распада СССР, большинство промышленных объектов до сих пор сохраняют свои советские названия. Историческая память, по сути, была частично утрачена, а многие современные люди даже не подозревают о прежней истории этих предприятий.

Переименования в эпоху советской власти затронули не только топонимы — улицы и города получали новые названия в честь партийных деятелей. Подобная участь постигла и многие промышленные предприятия, которые ранее славились своими дореволюционными историческими именами.

Новое руководство стремилось максимально исказить историческую правду. Переименовывая заводы, создавалась иллюзия того, что всё существующее было создано при советской власти. Таким способом новая власть старалась закрепить свои позиции в общественном сознании.

Несмотря на значительные перемены после распада СССР, большинство промышленных объектов до сих пор сохраняют свои советские названия. Историческая память, по сути, была частично утрачена, а многие современные люди даже не подозревают о прежней истории этих предприятий.

Показать больше

1 мс. назад

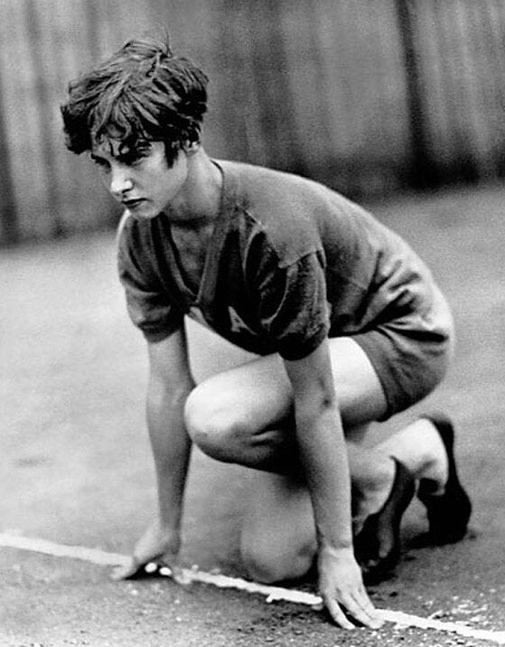

Бетти Робинсон — легендарная американская бегунья на короткие дистанции, чья жизнь превратилась в настоящую борьбу за выживание и триумф воли.

В возрасте 20 лет её судьба сделала резкий поворот: во время полёта на биплане недалеко от Чикаго произошла страшная авиакатастрофа. Нашедшие её люди сочли девушку погибшей и отвезли к гробовщику. Однако Бетти оказалась сильнее смерти.

Тяжёлые травмы — серьёзное повреждение головы, переломы руки и ноги — приковали спортсменку к больничной койке на 11 недель, из которых 7 она провела в коме. Для спасения ноги врачи установили в неё серебряную спицу. Четыре месяца Робинсон могла передвигаться только на костылях или в инвалидном кресле, а её пострадавшая конечность стала короче на полдюйма. Два года ушли на то, чтобы научиться ходить.

Но даже после такого Бетти не сдалась. Возвращение в спорт далось нелегко: три с половиной года она не участвовала в соревнованиях, а на старте вынуждена была использовать только высокий старт из-за невозможности встать на колено. Однако её упорство было вознаграждено: в 1936 году Робинсон вошла в состав американской сборной на Олимпийских играх в Берлине и завоевала золото в эстафете 4×100 метров.

После завершения карьеры бегуньи Бетти осталась в спорте. Она посвятила себя тренерской работе и судейству легкоатлетических соревнований, продолжая вдохновлять новые поколения спортсменов своим примером несгибаемой воли к победе.

В возрасте 20 лет её судьба сделала резкий поворот: во время полёта на биплане недалеко от Чикаго произошла страшная авиакатастрофа. Нашедшие её люди сочли девушку погибшей и отвезли к гробовщику. Однако Бетти оказалась сильнее смерти.

Тяжёлые травмы — серьёзное повреждение головы, переломы руки и ноги — приковали спортсменку к больничной койке на 11 недель, из которых 7 она провела в коме. Для спасения ноги врачи установили в неё серебряную спицу. Четыре месяца Робинсон могла передвигаться только на костылях или в инвалидном кресле, а её пострадавшая конечность стала короче на полдюйма. Два года ушли на то, чтобы научиться ходить.

Но даже после такого Бетти не сдалась. Возвращение в спорт далось нелегко: три с половиной года она не участвовала в соревнованиях, а на старте вынуждена была использовать только высокий старт из-за невозможности встать на колено. Однако её упорство было вознаграждено: в 1936 году Робинсон вошла в состав американской сборной на Олимпийских играх в Берлине и завоевала золото в эстафете 4×100 метров.

После завершения карьеры бегуньи Бетти осталась в спорте. Она посвятила себя тренерской работе и судейству легкоатлетических соревнований, продолжая вдохновлять новые поколения спортсменов своим примером несгибаемой воли к победе.

Показать больше

1 мс. назад

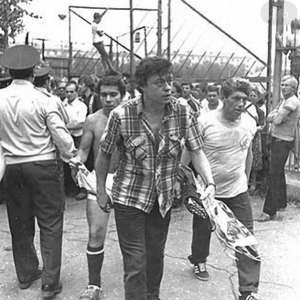

Мужчина пытается набрать в стакан самогона, выливаемого из окна федеральным агентом в эпоху сухого закона, США, 1925 год.

В конце XIX и начале XX века в США развернулось мощное движение за полный запрет алкоголя. Его активисты были убеждены, что запрет спиртных напитков поможет решить множество социальных проблем: снизить преступность, улучшить здоровье нации и укрепить семейные устои.

Результат оказался прямо противоположным ожиданиям. Вместо искоренения пьянства запрет породил невиданный расцвет организованной преступности. Производство и сбыт алкоголя стали сверхприбыльным бизнесом для бутлегеров, а многие местные власти не могли эффективно контролировать соблюдение закона из-за нехватки ресурсов и распространённой коррупции.

На федеральном уровне запрет на производство, продажу и транспортировку алкоголя был введён в 1920 году и просуществовал до 1933 года. За эти 13 лет страна пережила настоящую трансформацию: подпольный рынок спиртного породил могущественные преступные синдикаты, а попытки контролировать запрет привели к массовым нарушениям закона как со стороны граждан, так и представителей власти.

Запреты хоть когда нибудь помогали?

В конце XIX и начале XX века в США развернулось мощное движение за полный запрет алкоголя. Его активисты были убеждены, что запрет спиртных напитков поможет решить множество социальных проблем: снизить преступность, улучшить здоровье нации и укрепить семейные устои.

Результат оказался прямо противоположным ожиданиям. Вместо искоренения пьянства запрет породил невиданный расцвет организованной преступности. Производство и сбыт алкоголя стали сверхприбыльным бизнесом для бутлегеров, а многие местные власти не могли эффективно контролировать соблюдение закона из-за нехватки ресурсов и распространённой коррупции.

На федеральном уровне запрет на производство, продажу и транспортировку алкоголя был введён в 1920 году и просуществовал до 1933 года. За эти 13 лет страна пережила настоящую трансформацию: подпольный рынок спиртного породил могущественные преступные синдикаты, а попытки контролировать запрет привели к массовым нарушениям закона как со стороны граждан, так и представителей власти.

Запреты хоть когда нибудь помогали?

Показать больше

1 мс. назад

Всероссийский день трезвости: почему его отмечают 11 сентября?

11 сентября в России отмечается Всероссийский день трезвости — не просто символическая дата, а явление с глубокими историческими и духовными корнями. Его начало положено в 1913 году по инициативе Святейшего Синода Русской православной церкви, который связал этот день с церковным праздником — Усечением главы святого Иоанна Предтечи. В православной традиции это одно из самых скорбных событий, напоминающее о цене духовной чистоты и морального выбора. Именно в этот день в дореволюционной России временно закрывались казённые винные лавки — государственные пункты продажи алкоголя, что делало день трезвости одновременно и православным постом, и элементом государственной политики. Это была редкая попытка синтеза церковного учения и социальной ответственности, направленная на борьбу с пьянством, охватившим значительную часть граждан.

После 1917 года традиция была прервана: в советское время религиозные праздники не поощрялись, а алкогольная политика строилась по иным принципам. День трезвости исчез из общественного сознания на почти век. Однако в 2005 году, на волне возрождения духовных и культурных традиций, праздник был возвращён — по инициативе Русской православной церкви и общественных организаций. Сегодня 11 сентября в городах и сёлах проходят просветительские акции, лекции о вреде алкоголизма, выставки, молебны и благотворительные мероприятия. Особое внимание уделяется молодёжи и семьям, ведь проблема пьянства остаётся актуальной и в XXI веке.

11 сентября в России отмечается Всероссийский день трезвости — не просто символическая дата, а явление с глубокими историческими и духовными корнями. Его начало положено в 1913 году по инициативе Святейшего Синода Русской православной церкви, который связал этот день с церковным праздником — Усечением главы святого Иоанна Предтечи. В православной традиции это одно из самых скорбных событий, напоминающее о цене духовной чистоты и морального выбора. Именно в этот день в дореволюционной России временно закрывались казённые винные лавки — государственные пункты продажи алкоголя, что делало день трезвости одновременно и православным постом, и элементом государственной политики. Это была редкая попытка синтеза церковного учения и социальной ответственности, направленная на борьбу с пьянством, охватившим значительную часть граждан.

После 1917 года традиция была прервана: в советское время религиозные праздники не поощрялись, а алкогольная политика строилась по иным принципам. День трезвости исчез из общественного сознания на почти век. Однако в 2005 году, на волне возрождения духовных и культурных традиций, праздник был возвращён — по инициативе Русской православной церкви и общественных организаций. Сегодня 11 сентября в городах и сёлах проходят просветительские акции, лекции о вреде алкоголизма, выставки, молебны и благотворительные мероприятия. Особое внимание уделяется молодёжи и семьям, ведь проблема пьянства остаётся актуальной и в XXI веке.

Показать больше

1 мс. назад

10 000 BTC за две пиццы

22 мая 2010 года вошло в историю криптовалют как «День пиццы» — символическое рождение практического применения биткоина. Американский программист Ласло Хейниц (Laszlo Hanyecz) опубликовал сообщение на форуме BitcoinTalk: он предложил 10 000 BTC за две большие пиццы из «Papa John’s». Через несколько дней житель Флориды Джереми Стёрлинг согласился приготовить и доставить пиццу в обмен на криптовалюту. Сделка стала первой в мире покупкой товара за биткоин, доказав, что цифровые монеты могут быть средством обмена, а не просто экспериментом. С тех пор 22 мая отммечается криптоэнтузиастами как праздник — Bitcoin Pizza Day.

Сегодня, в 2025 году, при курсе биткоина около $110 000 за единицу, 10 000 BTC эквивалентны $1,1 миллиарда. Это делает покупку одной из самых дорогих пицц в истории — не в денежном, а в историческом смысле. Хотя Ласло позже признавал, что не ожидал такого роста, он не жалеет: «Я просто хотел поесть пиццы, и это было весело».

22 мая 2010 года вошло в историю криптовалют как «День пиццы» — символическое рождение практического применения биткоина. Американский программист Ласло Хейниц (Laszlo Hanyecz) опубликовал сообщение на форуме BitcoinTalk: он предложил 10 000 BTC за две большие пиццы из «Papa John’s». Через несколько дней житель Флориды Джереми Стёрлинг согласился приготовить и доставить пиццу в обмен на криптовалюту. Сделка стала первой в мире покупкой товара за биткоин, доказав, что цифровые монеты могут быть средством обмена, а не просто экспериментом. С тех пор 22 мая отммечается криптоэнтузиастами как праздник — Bitcoin Pizza Day.

Сегодня, в 2025 году, при курсе биткоина около $110 000 за единицу, 10 000 BTC эквивалентны $1,1 миллиарда. Это делает покупку одной из самых дорогих пицц в истории — не в денежном, а в историческом смысле. Хотя Ласло позже признавал, что не ожидал такого роста, он не жалеет: «Я просто хотел поесть пиццы, и это было весело».

Показать больше

1 мс. назад

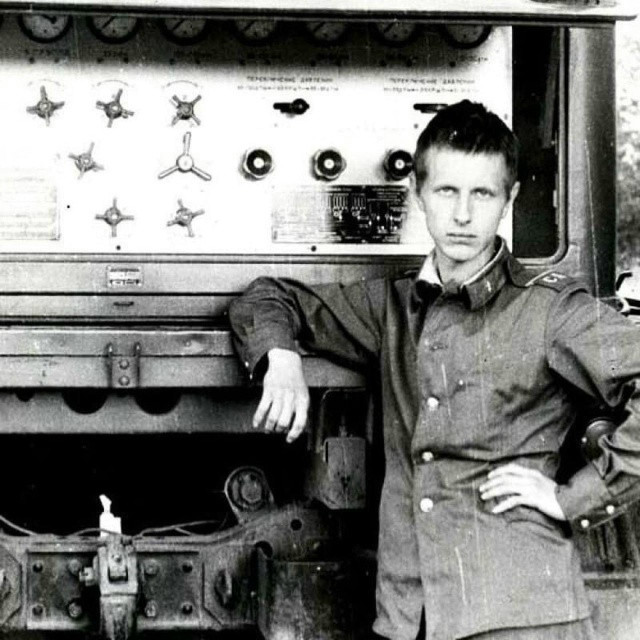

Водитель воздухозаправщика военно-транспортной авиации советской армии, ефрейтор Дмитрий Пучков (Гоблин). Московская область, 1982 год.

Пучков стал писателем, публицистом, закадровым переводчиком множества зарубежных фильмов и компьютерных игр в 1990-е и 2000-е годы. Своё знаменитое прозвище «Гоблин» он получил во время службы в милиции.

Интересно почему?

Пучков стал писателем, публицистом, закадровым переводчиком множества зарубежных фильмов и компьютерных игр в 1990-е и 2000-е годы. Своё знаменитое прозвище «Гоблин» он получил во время службы в милиции.

Интересно почему?

Показать больше

1 мс. назад

#юмор

В 1929 году Лев Троцкий был изгнан из СССР. А уже в 1930-м в США открылся первый ресторан KFC — но, как выясняется, это была не просто сеть быстрого питания, а скрытая империя бывшего революционера. Расшифровка названия? K for Communist — «К» значит «Коммунист».

Всё началось в 1913 году, когда члены Социалистической партии США вручили Троцкому американский паспорт на имя Харланда Сандерса — в знак солидарности. После встречи с агентами ФБР было достигнуто секретное соглашение: Троцкий получал право жить в Америке при условии полного отказа от политики. Чтобы прикрыть следы, он оформил вид на жительство в Мексике и периодически «показывался» там — писал мемуары, критиковал Сталина, раздавал интервью. Но основная его жизнь теперь проходила в США.

Там Лев Давидович открыл скромное заведение — жарил курицу. Готовить он умел только её. Вдохновившись он решил применить марксистско-ленинские принципы к бизнесу. Идея была проста: построить сеть, подобную партийным ячейкам, — с франшизами, централизованным управлением и строгой идеологией.

Каждый ресторан стал «партийной ячейкой». Работники носили единую форму, участвовали в ежедневных «партсобраниях», а лучшего сотрудника месяца награждали грамотой и вывешивали его фото на «стену труда». На кухнях висели плакаты:

«Обжарка должна быть такой же горячей, как революция»

«Никакого капиталистического жульничества в расчётах»

Логотип? Конечно, его собственный портрет — в духе советских традиций. Фирменный цвет — красный. А название — KFC, чтобы подчеркнуть: это не просто курица, это Коммунистическая Фрид-Чикен империя.

Для мира же всё выглядело иначе: управлял сетью добродушный полковник Сандерс — звание он получил от губернатора-секретного левака. Никто не подозревал, что за улыбчивым стариком с усами скрывается один из главных вождей Октября.

В 1940 году, после неудачного покушения (которое сначала Троцкий принял за бизнес-разборки с конкурентами), он договорился с Рамоном Меркадером — агентом НКВД. За 50 тысяч долларов тот инсценировал убийство: 21 августа 1940-го газеты сообщили о смерти Троцкого от ледоруба. На самом деле — это был конец его публичного образа. С этого дня жил только полковник Сандерс.

Троцкий полностью погрузился в развитие франшизы. Открывал новые точки, масштабировал систему, внедрял стандартизацию — как когда-то в Красной армии. Благодаря его усилиям, KFC стала одной из самых успешных сетей фастфуда в мире.

Он искренне сочувствовал афроамериканцам, страдавшим от расовой дискриминации, и регулярно устраивал бесплатные раздачи курицы в черных кварталах. Именно поэтому KFC до сих пор остаётся культовой маркой в афроамериканской среде.

В 1964 году, в возрасте 85 лет, он ушёл на покой, продав бизнес за сотни миллионов. Жил в тишине, окружённый семьёй, и ушёл из жизни в 1980 году — в возрасте 102 лет, оставив после себя не только курицу, но и легенду.

История, конечно, вымышленная — но можем же мы пофантазировать?

В 1929 году Лев Троцкий был изгнан из СССР. А уже в 1930-м в США открылся первый ресторан KFC — но, как выясняется, это была не просто сеть быстрого питания, а скрытая империя бывшего революционера. Расшифровка названия? K for Communist — «К» значит «Коммунист».

Всё началось в 1913 году, когда члены Социалистической партии США вручили Троцкому американский паспорт на имя Харланда Сандерса — в знак солидарности. После встречи с агентами ФБР было достигнуто секретное соглашение: Троцкий получал право жить в Америке при условии полного отказа от политики. Чтобы прикрыть следы, он оформил вид на жительство в Мексике и периодически «показывался» там — писал мемуары, критиковал Сталина, раздавал интервью. Но основная его жизнь теперь проходила в США.

Там Лев Давидович открыл скромное заведение — жарил курицу. Готовить он умел только её. Вдохновившись он решил применить марксистско-ленинские принципы к бизнесу. Идея была проста: построить сеть, подобную партийным ячейкам, — с франшизами, централизованным управлением и строгой идеологией.

Каждый ресторан стал «партийной ячейкой». Работники носили единую форму, участвовали в ежедневных «партсобраниях», а лучшего сотрудника месяца награждали грамотой и вывешивали его фото на «стену труда». На кухнях висели плакаты:

«Обжарка должна быть такой же горячей, как революция»

«Никакого капиталистического жульничества в расчётах»

Логотип? Конечно, его собственный портрет — в духе советских традиций. Фирменный цвет — красный. А название — KFC, чтобы подчеркнуть: это не просто курица, это Коммунистическая Фрид-Чикен империя.

Для мира же всё выглядело иначе: управлял сетью добродушный полковник Сандерс — звание он получил от губернатора-секретного левака. Никто не подозревал, что за улыбчивым стариком с усами скрывается один из главных вождей Октября.

В 1940 году, после неудачного покушения (которое сначала Троцкий принял за бизнес-разборки с конкурентами), он договорился с Рамоном Меркадером — агентом НКВД. За 50 тысяч долларов тот инсценировал убийство: 21 августа 1940-го газеты сообщили о смерти Троцкого от ледоруба. На самом деле — это был конец его публичного образа. С этого дня жил только полковник Сандерс.

Троцкий полностью погрузился в развитие франшизы. Открывал новые точки, масштабировал систему, внедрял стандартизацию — как когда-то в Красной армии. Благодаря его усилиям, KFC стала одной из самых успешных сетей фастфуда в мире.

Он искренне сочувствовал афроамериканцам, страдавшим от расовой дискриминации, и регулярно устраивал бесплатные раздачи курицы в черных кварталах. Именно поэтому KFC до сих пор остаётся культовой маркой в афроамериканской среде.

В 1964 году, в возрасте 85 лет, он ушёл на покой, продав бизнес за сотни миллионов. Жил в тишине, окружённый семьёй, и ушёл из жизни в 1980 году — в возрасте 102 лет, оставив после себя не только курицу, но и легенду.

История, конечно, вымышленная — но можем же мы пофантазировать?

Показать больше

1 мс. назад

Государственная программа: «Бункер для каждой семьи»

В 1967 году лидер социалистической Албании Энвер Ходжа запустил проект по массовому строительству бетонных бункеров — ответ на полную международную изоляцию страны. После разрыва отношений с Западом, СССР, Китаем и Югославией режим начал готовиться к возможному вторжению, объявив, что «враг может прийти отовсюду».

За 20 лет по всей стране, сравнимой по размеру с Владимирской областью, было возведено около 170 000 бункеров. При населении в 2 миллиона человек это означало, что на каждое укрытие приходилось в среднем по 11 человек — фактически, бункер на каждую семью.

Наиболее распространённым был пулемётный дот — куполообразная бетонная конструкция диаметром 3 метра с бойницей, устойчивая к рикошетам. Крупные командные бункеры достигали 8 метров в диаметре и весили до 400 тонн. Внутри — никаких удобств: только место под оружие и боеприпасы.

Строительство велось в экстремальных условиях: ежегодно гибли десятки рабочих. Зато кадры не заканчивались — всех граждан, не служивших в армии, мобилизовали в отряды гражданской обороны.

Бункеры ставили везде: в горах, на улицах городов, даже на кладбищах. Тирану окружили 50 концентрическими кольцами обороны. На побережье укрепления группировали по три, соединяя тоннелями.

Проект свернули в 1986 году, после смерти Ходжи. Сегодня бывшие укрытия нашли новую жизнь: в них устраивают жильё, кафе, склады, а иногда — тайные свидания подростков. Эти серые купола стали символом паранойи прошлого и креативного переосмысления настоящего.

В 1967 году лидер социалистической Албании Энвер Ходжа запустил проект по массовому строительству бетонных бункеров — ответ на полную международную изоляцию страны. После разрыва отношений с Западом, СССР, Китаем и Югославией режим начал готовиться к возможному вторжению, объявив, что «враг может прийти отовсюду».

За 20 лет по всей стране, сравнимой по размеру с Владимирской областью, было возведено около 170 000 бункеров. При населении в 2 миллиона человек это означало, что на каждое укрытие приходилось в среднем по 11 человек — фактически, бункер на каждую семью.

Наиболее распространённым был пулемётный дот — куполообразная бетонная конструкция диаметром 3 метра с бойницей, устойчивая к рикошетам. Крупные командные бункеры достигали 8 метров в диаметре и весили до 400 тонн. Внутри — никаких удобств: только место под оружие и боеприпасы.

Строительство велось в экстремальных условиях: ежегодно гибли десятки рабочих. Зато кадры не заканчивались — всех граждан, не служивших в армии, мобилизовали в отряды гражданской обороны.

Бункеры ставили везде: в горах, на улицах городов, даже на кладбищах. Тирану окружили 50 концентрическими кольцами обороны. На побережье укрепления группировали по три, соединяя тоннелями.

Проект свернули в 1986 году, после смерти Ходжи. Сегодня бывшие укрытия нашли новую жизнь: в них устраивают жильё, кафе, склады, а иногда — тайные свидания подростков. Эти серые купола стали символом паранойи прошлого и креативного переосмысления настоящего.

Показать больше

1 мс. назад

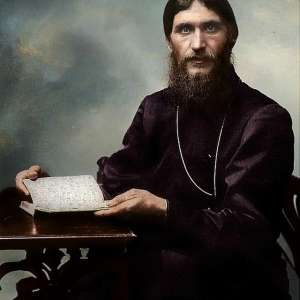

Григорий Ефимович Распутин: таинственный друг императорской семьи, кто он?

Григорий Распутин, сибирский крестьянин из Тобольской губернии, стал одной из самых загадочных фигур в истории Российской империи начала XX века. Его влияние на царскую семью и роль в политической жизни того времени до сих пор вызывают споры среди историков.

Распутин родился в семье крестьянина Ефима Распутина. В молодости много болел, что привело его к религии. После паломничества по святым местам России, включая Верхотурский монастырь, гору Афон и Иерусалим, он приобрел репутацию "божьего человека". В 1903 году Распутин прибыл в Петербург, где познакомился с представителями высшего общества через инспектора духовной академии архимандрита Феофана.

Первая встреча с императорской семьей произошла в 1905 году. Ключевым моментом стало знакомство с дочерьми черногорского князя Милицей и Анастасией, которые представили его императрице Александре Федоровне.

Особое влияние на отношения с Романовыми оказала способность Распутина помогать наследнику престола Алексею в борьбе с гемофилией – болезнью, перед которой была бессильна медицина того времени.

К 1904 году Распутин приобрел известность в великосветском обществе как "старец" и "божий человек". Его мнение стало важным для императрицы при назначении государственных деятелей. В период Первой мировой войны он выступал против участия России в конфликте и призывал к миру с Германией.

Интересный факт:

Дата рождения Распутина точно была установлена относительно недавно тюменскими краеведами - 21 января 1869 года. При переезде в Петербург, Григорий прибавил себе 5 лет для солидности, хотя на момент, когда его считали старцем, ему было всего 34 года. Что весьма странно, сам Николай ll был на год старше Распутина.

Одни считали его красивым, другие - безобразным. Особенно много разногласий было по поводу его зубов - современники отмечали черные корешки во рту. Он умел мастерски менять внешность: мог мгновенно превратиться из неопрятного мужика в мудрого старца.

В 1912 году бывший иеромонах Илиодор начал распространять через СМИ письма Александры Фёдоровны к Распутину провокационного характера, что породило слух о связи «старца» с царицей. Подлинных доказательств этому нет, и многие историки сходятся во мнении, что письма были подделкой.

30 декабря 1916 года Григорий Распутин был убит в Петрограде группой заговорщиков, в которую входили князь Феликс Юсупов, депутат Владимир Пуришкевич, великий князь Дмитрий Павлович и другие.

Личность "старца" до сих пор вызывает противоречивые оценки. С одной стороны, его считали целителем и прозорливцем, с другой – критиковали за влияние на государственные дела. Его дружба с императорской семьей стала одним из самых обсуждаемых аспектов истории последних лет Российской империи.

Григорий Распутин, сибирский крестьянин из Тобольской губернии, стал одной из самых загадочных фигур в истории Российской империи начала XX века. Его влияние на царскую семью и роль в политической жизни того времени до сих пор вызывают споры среди историков.

Распутин родился в семье крестьянина Ефима Распутина. В молодости много болел, что привело его к религии. После паломничества по святым местам России, включая Верхотурский монастырь, гору Афон и Иерусалим, он приобрел репутацию "божьего человека". В 1903 году Распутин прибыл в Петербург, где познакомился с представителями высшего общества через инспектора духовной академии архимандрита Феофана.

Первая встреча с императорской семьей произошла в 1905 году. Ключевым моментом стало знакомство с дочерьми черногорского князя Милицей и Анастасией, которые представили его императрице Александре Федоровне.

Особое влияние на отношения с Романовыми оказала способность Распутина помогать наследнику престола Алексею в борьбе с гемофилией – болезнью, перед которой была бессильна медицина того времени.

К 1904 году Распутин приобрел известность в великосветском обществе как "старец" и "божий человек". Его мнение стало важным для императрицы при назначении государственных деятелей. В период Первой мировой войны он выступал против участия России в конфликте и призывал к миру с Германией.

Интересный факт:

Дата рождения Распутина точно была установлена относительно недавно тюменскими краеведами - 21 января 1869 года. При переезде в Петербург, Григорий прибавил себе 5 лет для солидности, хотя на момент, когда его считали старцем, ему было всего 34 года. Что весьма странно, сам Николай ll был на год старше Распутина.

Одни считали его красивым, другие - безобразным. Особенно много разногласий было по поводу его зубов - современники отмечали черные корешки во рту. Он умел мастерски менять внешность: мог мгновенно превратиться из неопрятного мужика в мудрого старца.

В 1912 году бывший иеромонах Илиодор начал распространять через СМИ письма Александры Фёдоровны к Распутину провокационного характера, что породило слух о связи «старца» с царицей. Подлинных доказательств этому нет, и многие историки сходятся во мнении, что письма были подделкой.

30 декабря 1916 года Григорий Распутин был убит в Петрограде группой заговорщиков, в которую входили князь Феликс Юсупов, депутат Владимир Пуришкевич, великий князь Дмитрий Павлович и другие.

Личность "старца" до сих пор вызывает противоречивые оценки. С одной стороны, его считали целителем и прозорливцем, с другой – критиковали за влияние на государственные дела. Его дружба с императорской семьей стала одним из самых обсуждаемых аспектов истории последних лет Российской империи.

Показать больше

1 мс. назад

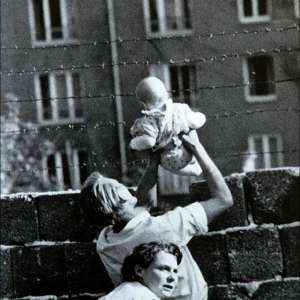

Берлинская стена, возведённая 13 августа 1961 года, стала драматичным символом ХХ века. Она не просто разделила город — она разделила судьбы, разлучила тысячи семей, лишила близких людей возможности обняться.

К 1989 году стена достигала 3,7 метра в высоту и превратилась в непреодолимый барьер. Родители с Запада не могли увидеть родных детей на Востоке, а внуки — обнять бабушек и дедушек. Многие пробовали преодолеть границу любой ценой: кто-то лез через колючую проволоку, другие рыли туннели под охраняемыми участками, а отважные — улетали на самодельных воздушных шарах или даже примитивных летательных аппаратах. К сожалению, сотни людей погибли, они так и не смогли добраться до свободы.

Общение между родственниками было жёстко ограничено. Встречи проходили через стекло на контрольно-пропускных пунктах, разговоры — по телефону, а иногда — в рамках краткосрочных свиданий, где люди показывали друг другу новорождённых внуков, не имея возможности прикоснуться.

9 ноября 1989 года стена пала. Этот день стал символом свободы, воссоединения и надежды. Семьи, годами жившие в ожидании, наконец обнялись. Люди плакали, смеялись, не веря, что разделение закончилось. И с тех пор они больше не расставались.

К 1989 году стена достигала 3,7 метра в высоту и превратилась в непреодолимый барьер. Родители с Запада не могли увидеть родных детей на Востоке, а внуки — обнять бабушек и дедушек. Многие пробовали преодолеть границу любой ценой: кто-то лез через колючую проволоку, другие рыли туннели под охраняемыми участками, а отважные — улетали на самодельных воздушных шарах или даже примитивных летательных аппаратах. К сожалению, сотни людей погибли, они так и не смогли добраться до свободы.

Общение между родственниками было жёстко ограничено. Встречи проходили через стекло на контрольно-пропускных пунктах, разговоры — по телефону, а иногда — в рамках краткосрочных свиданий, где люди показывали друг другу новорождённых внуков, не имея возможности прикоснуться.

9 ноября 1989 года стена пала. Этот день стал символом свободы, воссоединения и надежды. Семьи, годами жившие в ожидании, наконец обнялись. Люди плакали, смеялись, не веря, что разделение закончилось. И с тех пор они больше не расставались.

Показать больше

1 мс. назад

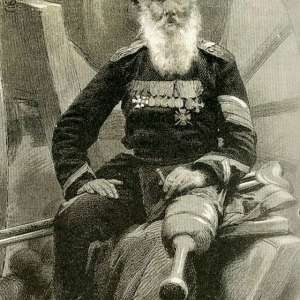

Василий Кочетков: Солдат трёх императоров

Необыкновенная история русского солдата Василия Николаевича Кочеткова началась в 1785 году в селе Спасское Симбирской губернии. С детства он был приписан к военному ведомству, ведь его отец служил в армии. Уже в юном возрасте Василий играл с деревенскими мальчишками «в солдаты», маршируя по улицам родного села.

Военная карьера Кочеткова стартовала в 1811 году, когда его определили в лейб-гвардию гренадерского полка. Судьба свела его с величайшими событиями эпохи – в 1812 году он оказался в самом пекле Бородинского сражения, защищая левый фланг русской армии на Утицком кургане.

За свою жизнь Василий Николаевич участвовал в десяти военных кампаниях, побывал в самых горячих точках того времени:

Завоевал Париж в составе русской армии

Сражался на Кавказе, где попал в плен и совершил побег

Защищал Севастополь в Крымской войне

Воевал на Балканах в Русско-турецкой войне

Прошёл через Турцию, Венгрию и славянские земли

Не раз смерть заглядывала ему в лицо. На Кавказе Кочетков получил серьёзное ранение – перебило коленный сустав. После пленения ему пришлось ампутировать ногу, но даже с деревянным протезом он не оставил службу. В Севастополе его контузило при взрыве бомбы, однако это не сломило боевого духа ветерана.

В 92 года Кочетков добровольцем отправился на фронт Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Даже после окончательного ухода со службы в 1892 году в возрасте 107 лет, он продолжал служить Отечеству – охранял Зимний дворец.

На мундире ветерана едва помещались 23 Георгиевских креста и множество других наград. Его называли «Солдатом трёх императоров», ведь он служил при Александре I, Николае I и Александре III. До конца своих дней он оставался подтянутым, статным и верным своему долгу.

Василий Николаевич Кочетков стал живым воплощением верности воинскому долгу и любви к Родине, проведя в строю более 80 лет своей жизни. Его история – это не просто рассказ о военном ветеране, а подлинная легенда о человеке, посвятившем жизнь служению Отечеству.

Необыкновенная история русского солдата Василия Николаевича Кочеткова началась в 1785 году в селе Спасское Симбирской губернии. С детства он был приписан к военному ведомству, ведь его отец служил в армии. Уже в юном возрасте Василий играл с деревенскими мальчишками «в солдаты», маршируя по улицам родного села.

Военная карьера Кочеткова стартовала в 1811 году, когда его определили в лейб-гвардию гренадерского полка. Судьба свела его с величайшими событиями эпохи – в 1812 году он оказался в самом пекле Бородинского сражения, защищая левый фланг русской армии на Утицком кургане.

За свою жизнь Василий Николаевич участвовал в десяти военных кампаниях, побывал в самых горячих точках того времени:

Завоевал Париж в составе русской армии

Сражался на Кавказе, где попал в плен и совершил побег

Защищал Севастополь в Крымской войне

Воевал на Балканах в Русско-турецкой войне

Прошёл через Турцию, Венгрию и славянские земли

Не раз смерть заглядывала ему в лицо. На Кавказе Кочетков получил серьёзное ранение – перебило коленный сустав. После пленения ему пришлось ампутировать ногу, но даже с деревянным протезом он не оставил службу. В Севастополе его контузило при взрыве бомбы, однако это не сломило боевого духа ветерана.

В 92 года Кочетков добровольцем отправился на фронт Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Даже после окончательного ухода со службы в 1892 году в возрасте 107 лет, он продолжал служить Отечеству – охранял Зимний дворец.

На мундире ветерана едва помещались 23 Георгиевских креста и множество других наград. Его называли «Солдатом трёх императоров», ведь он служил при Александре I, Николае I и Александре III. До конца своих дней он оставался подтянутым, статным и верным своему долгу.

Василий Николаевич Кочетков стал живым воплощением верности воинскому долгу и любви к Родине, проведя в строю более 80 лет своей жизни. Его история – это не просто рассказ о военном ветеране, а подлинная легенда о человеке, посвятившем жизнь служению Отечеству.

Показать больше

1 мс. назад

Советский КрАЗ-256Б захваченный аргентинцами у англичан, во Фолклендской войне: Правда или миф?

На первый взгляд, абсурд: как советская машина могла быть «захвачена аргентинцами у англичан»? Дело в том, что в конце 1970-х годов Великобритания закупала тяжёлые самосвалы советского производства — не для армии, а для гражданских нужд, в частности, для горнодобывающей промышленности и строительства. Из-за высокой проходимости, надёжности и относительно низкой стоимости КрАЗ-256Б (который производился в Кременчуге, УССР) оказался востребован и за пределами социалистического лагеря. Экспорт осуществлялся через советское внешнеторговое объединение «Машинопромэкспорт», а в ряде случаев техника поставлялась под маркой «БелАЗ», что вводило западных покупателей в лёгкое заблуждение относительно её происхождения.

Однако ни одного КрАЗа на британских военных базах на Фолклендах (Мальвинских островах) не было — и уж тем более они не могли быть захвачены аргентинскими войсками. Англия использовала свои собственные грузовики, в основном модели Bedford и Leyland. Миф о «захваченном КрАЗе» возник, вероятно, из-за путаницы с гражданской техникой, которая могла находиться на островах до начала конфликта, или как ироничный слух, распространявшийся в прессе. В реальности, ни армия Великобритании, ни армия Аргентины не применяли советские самосвалы в боевых действиях. Тем не менее, сам факт, что 450 единиц советской тяжёлой техники оказались в Великобритании — стране-лидере НАТО — в разгар холодной войны, говорит о глобализации экономики даже в условиях идеологического противостояния.

Это напоминание о том, что в реальной жизни политика часто уступает место прагматизму: даже враги могут покупать друг у друга то, что работает.

На первый взгляд, абсурд: как советская машина могла быть «захвачена аргентинцами у англичан»? Дело в том, что в конце 1970-х годов Великобритания закупала тяжёлые самосвалы советского производства — не для армии, а для гражданских нужд, в частности, для горнодобывающей промышленности и строительства. Из-за высокой проходимости, надёжности и относительно низкой стоимости КрАЗ-256Б (который производился в Кременчуге, УССР) оказался востребован и за пределами социалистического лагеря. Экспорт осуществлялся через советское внешнеторговое объединение «Машинопромэкспорт», а в ряде случаев техника поставлялась под маркой «БелАЗ», что вводило западных покупателей в лёгкое заблуждение относительно её происхождения.

Однако ни одного КрАЗа на британских военных базах на Фолклендах (Мальвинских островах) не было — и уж тем более они не могли быть захвачены аргентинскими войсками. Англия использовала свои собственные грузовики, в основном модели Bedford и Leyland. Миф о «захваченном КрАЗе» возник, вероятно, из-за путаницы с гражданской техникой, которая могла находиться на островах до начала конфликта, или как ироничный слух, распространявшийся в прессе. В реальности, ни армия Великобритании, ни армия Аргентины не применяли советские самосвалы в боевых действиях. Тем не менее, сам факт, что 450 единиц советской тяжёлой техники оказались в Великобритании — стране-лидере НАТО — в разгар холодной войны, говорит о глобализации экономики даже в условиях идеологического противостояния.

Это напоминание о том, что в реальной жизни политика часто уступает место прагматизму: даже враги могут покупать друг у друга то, что работает.

Показать больше

1 мс. назад

Hooters Air

Мало кто знает, что в 2003 году американская сеть закусочных, где тебя обслуживают полуголые модели, запустила свою авиакомпанию «Hooters Air».

По замыслу владельцев сети в самолётах должно было быть все тоже самое, что и в ресторанах. Вместо строгой формы бортпроводницы должны были быть в бикини. Ну и подходить под определенные стандарты красоты. Собственно, все так и было: ты садишься в кресло, а ремень безопасности тебе пристегивает модель. Курицу или рыбу тоже приносит она, или ее подружка.

Самолеты «Hooters Air» бороздили американское пространство 3 года. В 2006-ом лавочку свернули из-за убытков в 40 млн долларов. Проект не выдержал конкуренции с гигантами авиа-бизнеса.

В 2003 году сеть американских закусочных Hooters, что официантки там работают в бикини, решилась запустила собственную авиакомпанию под названием Hooters Air.

Идея казалась простой: перенести атмосферу ресторана в небо. Бортпроводницы, как и в заведениях сети, должны были соответствовать строгим стандартам внешности и работать в откровенной форме — вместо привычной униформы они носили бикини и оранжевые шорты. Пассажиры могли заказать куриные крылышки, а подавала их улыбающаяся стюардесса — та самая, что помогала пристегнуться перед взлётом.

Полёты продолжались три года — с 2003 по 2006. Но из-за высоких расходов и жёсткой конкуренции с крупными авиаперевозчиками компания понесла убытки в размере 40 миллионов долларов и была вынуждена прекратить существование.

Hooters Air так и остался ярким, но недолговечным экспериментом — примером того, как поп-культура столкнулась с суровой реальностью авиабизнеса.

Победа или Хутерс Авиа?

Мало кто знает, что в 2003 году американская сеть закусочных, где тебя обслуживают полуголые модели, запустила свою авиакомпанию «Hooters Air».

По замыслу владельцев сети в самолётах должно было быть все тоже самое, что и в ресторанах. Вместо строгой формы бортпроводницы должны были быть в бикини. Ну и подходить под определенные стандарты красоты. Собственно, все так и было: ты садишься в кресло, а ремень безопасности тебе пристегивает модель. Курицу или рыбу тоже приносит она, или ее подружка.

Самолеты «Hooters Air» бороздили американское пространство 3 года. В 2006-ом лавочку свернули из-за убытков в 40 млн долларов. Проект не выдержал конкуренции с гигантами авиа-бизнеса.

В 2003 году сеть американских закусочных Hooters, что официантки там работают в бикини, решилась запустила собственную авиакомпанию под названием Hooters Air.

Идея казалась простой: перенести атмосферу ресторана в небо. Бортпроводницы, как и в заведениях сети, должны были соответствовать строгим стандартам внешности и работать в откровенной форме — вместо привычной униформы они носили бикини и оранжевые шорты. Пассажиры могли заказать куриные крылышки, а подавала их улыбающаяся стюардесса — та самая, что помогала пристегнуться перед взлётом.

Полёты продолжались три года — с 2003 по 2006. Но из-за высоких расходов и жёсткой конкуренции с крупными авиаперевозчиками компания понесла убытки в размере 40 миллионов долларов и была вынуждена прекратить существование.

Hooters Air так и остался ярким, но недолговечным экспериментом — примером того, как поп-культура столкнулась с суровой реальностью авиабизнеса.

Победа или Хутерс Авиа?

Показать больше

1 мс. назад

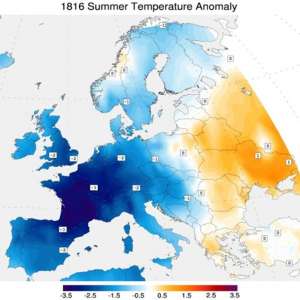

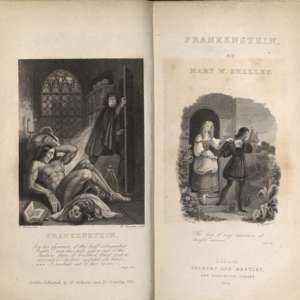

Год без лета: климатическая катастрофа XIX века

1816 год вошёл в историю как «год без лета» — время невероятной климатической аномалии, оставившей глубокий след в жизни целых континентов. Причиной стало извержение вулкана Тамбора на острове Сумбава (Индонезия) в апреле 1815 года. Это было одно из самых мощных извержений за всю зарегистрированную историю, унёсшее жизни около 71 тысячи человек.

В атмосферу попало большое количество пепла и сернистых соединений, которые образовали плотный экран, отражающий солнечный свет. В результате средняя температура на планете снизилась на 0,4–0,7 °C, а в некоторых регионах — ещё сильнее.

Лето 1816 года в Европе и Северной Америке напоминало зиму: снег выпадал в июне и июле, а заморозки уничтожали посевы. Неурожай привёл к голоду, росту цен и массовым беспорядкам. Особенно тяжёлой оказалась ситуация в Новой Англии и Канаде — многие семьи вынуждены были покинуть свои дома и отправиться на запад, что ускорило освоение новых земель.

Интересно, что катастрофа оставила след и в культуре. Из-за ужасной погоды группа английских писателей — среди них Мэри Шелли и лорд Байрон — провела лето в уединении на берегу Женевского озера. Именно тогда, в атмосфере мрачных вечеров и бесконечного дождя, Мэри Шелли начала писать свой знаменитый роман «Франкенштейн, или Современный Прометей».

1816 год вошёл в историю как «год без лета» — время невероятной климатической аномалии, оставившей глубокий след в жизни целых континентов. Причиной стало извержение вулкана Тамбора на острове Сумбава (Индонезия) в апреле 1815 года. Это было одно из самых мощных извержений за всю зарегистрированную историю, унёсшее жизни около 71 тысячи человек.

В атмосферу попало большое количество пепла и сернистых соединений, которые образовали плотный экран, отражающий солнечный свет. В результате средняя температура на планете снизилась на 0,4–0,7 °C, а в некоторых регионах — ещё сильнее.

Лето 1816 года в Европе и Северной Америке напоминало зиму: снег выпадал в июне и июле, а заморозки уничтожали посевы. Неурожай привёл к голоду, росту цен и массовым беспорядкам. Особенно тяжёлой оказалась ситуация в Новой Англии и Канаде — многие семьи вынуждены были покинуть свои дома и отправиться на запад, что ускорило освоение новых земель.

Интересно, что катастрофа оставила след и в культуре. Из-за ужасной погоды группа английских писателей — среди них Мэри Шелли и лорд Байрон — провела лето в уединении на берегу Женевского озера. Именно тогда, в атмосфере мрачных вечеров и бесконечного дождя, Мэри Шелли начала писать свой знаменитый роман «Франкенштейн, или Современный Прометей».

Показать больше

1 мс. назад

В 1993 году, когда телевидение в России только начинало выходить из советской тени и искать новые форматы, на экранах появилась неожиданная звезда — юная, яркая, с дерзким взглядом и совершенно непохожая на всех других женщина. Её звали Дана Борисова, а программа, в которой она впервые по-настоящему засияла, называлась «Армейский магазин». Как девушка из Норильска вдруг оказалась на Первом канале, ведущей военной передачи?

Дана Борисова поступила на факультет журналистики МГУ, но, по её собственным словам, в вузе почти не училась — слишком плотный график на телевидении. Уже на первом курсе, в 1993 году, она попала на кастинг новой музыкальной программы. Точнее — не на тот, на который рассчитывала.

По воспоминаниям Борисовой, она пришла на пробы, думая, что это шоу о поп-музыке. Прочитала текст перед камерой — а в нём оказались строчки про солдат, казармы и армейскую службу. «Я тогда уже начала сомневаться, куда попала», — признавалась она в интервью. Через две недели ей позвонили и сообщили: вы приняты. Новая программа называется «Армейский магазин», и вы будете ездить по воинским частям, брать интервью у солдат и рассказывать о жизни в армии.

Сама Борисова признавалась, что о военной службе у неё были «самые смутные представления». Но именно в этом и была её сила — как сказали продюсеры, «ваша наивность и внешность — то, что нужно». Девушка с длинными ногами и улыбкой, приезжающая в часть на иномарке, стала символом чего-то недоступного, желанного. Солдаты, по её словам, «всегда стеснялись, не смотрели в глаза».

«Я не встречала ни одного солдата, который бы увидел во мне «свою в доску» девушку. Они же видят, что я приезжаю на съемки на дорогой иномарке, одетая соответственно», — рассказывала Борисова в одном из интервью.

С 1993 года «Армейский магазин» выходил сначала на ТВ-6, а с января 1994-го — на ОРТ (ныне Первый канал). Программа быстро стала популярной: в ней смешивались военные новости, рассказы о новом вооружении, интервью с артистами, служившими в армии, и, конечно, образ самой Борисовой — нового типа телеведущей, сочетающей интеллект, сексуальность и дерзость.

А уже в феврале 1997 года Дана Борисова появилась на обложке российского Playboy. По словам создателя «Армейского магазина» Александра Ильина, после этого на программу посыпались «мешки писем» от поклонников. Борисова стала одной из самых узнаваемых женщин на российском ТВ.

«В конце 90-х она была самой молодой телеведущей на отечественном ТВ и мегапопулярной», — вспоминал Ильин.

Борисова проработала в «Армейском магазине» почти десять лет, уйдя в начале 2000-х. Позже она вела «Город женщин» на Первом канале, появлялась в шоу Андрея Малахова, снималась в кино, писала книгу и даже заявляла, что готова ехать военным корреспондентом в зону боевых действий.

Но именно «Армейский магазин» стал её пропуском в большую телевизионную жизнь. Программа, задуманная как развлекательно-просветительский проект о службе в армии, благодаря харизме Борисовой превратилась в феномен массовой культуры девяностых и нулевых.

Дана Борисова поступила на факультет журналистики МГУ, но, по её собственным словам, в вузе почти не училась — слишком плотный график на телевидении. Уже на первом курсе, в 1993 году, она попала на кастинг новой музыкальной программы. Точнее — не на тот, на который рассчитывала.

По воспоминаниям Борисовой, она пришла на пробы, думая, что это шоу о поп-музыке. Прочитала текст перед камерой — а в нём оказались строчки про солдат, казармы и армейскую службу. «Я тогда уже начала сомневаться, куда попала», — признавалась она в интервью. Через две недели ей позвонили и сообщили: вы приняты. Новая программа называется «Армейский магазин», и вы будете ездить по воинским частям, брать интервью у солдат и рассказывать о жизни в армии.

Сама Борисова признавалась, что о военной службе у неё были «самые смутные представления». Но именно в этом и была её сила — как сказали продюсеры, «ваша наивность и внешность — то, что нужно». Девушка с длинными ногами и улыбкой, приезжающая в часть на иномарке, стала символом чего-то недоступного, желанного. Солдаты, по её словам, «всегда стеснялись, не смотрели в глаза».

«Я не встречала ни одного солдата, который бы увидел во мне «свою в доску» девушку. Они же видят, что я приезжаю на съемки на дорогой иномарке, одетая соответственно», — рассказывала Борисова в одном из интервью.

С 1993 года «Армейский магазин» выходил сначала на ТВ-6, а с января 1994-го — на ОРТ (ныне Первый канал). Программа быстро стала популярной: в ней смешивались военные новости, рассказы о новом вооружении, интервью с артистами, служившими в армии, и, конечно, образ самой Борисовой — нового типа телеведущей, сочетающей интеллект, сексуальность и дерзость.

А уже в феврале 1997 года Дана Борисова появилась на обложке российского Playboy. По словам создателя «Армейского магазина» Александра Ильина, после этого на программу посыпались «мешки писем» от поклонников. Борисова стала одной из самых узнаваемых женщин на российском ТВ.

«В конце 90-х она была самой молодой телеведущей на отечественном ТВ и мегапопулярной», — вспоминал Ильин.

Борисова проработала в «Армейском магазине» почти десять лет, уйдя в начале 2000-х. Позже она вела «Город женщин» на Первом канале, появлялась в шоу Андрея Малахова, снималась в кино, писала книгу и даже заявляла, что готова ехать военным корреспондентом в зону боевых действий.

Но именно «Армейский магазин» стал её пропуском в большую телевизионную жизнь. Программа, задуманная как развлекательно-просветительский проект о службе в армии, благодаря харизме Борисовой превратилась в феномен массовой культуры девяностых и нулевых.

Показать больше

1 мс. назад

Бесстрашная журналистка, которая проникла в Нормандию

6 июня 1944 года в операции по высадке в Нормандии участвовали около 150 тысяч солдат. Почти все они были мужчинами — кроме одной женщины: Марты Геллхорн.

Как военный корреспондент журнала Collier’s, Марта хотела освещать высадку союзников. Но аккредитацию получил не она, а её муж — знаменитый писатель Эрнест Хемингуэй. Женщинам-журналистам доступ на пляжи был закрыт.

Это не остановило Геллхорн. Она разработала дерзкий план: тайком пробралась на госпитальное судно, которое направлялось во Францию, и стала единственной женщиной-репортёром, оказавшейся на пляже Омаха в день Д.

Узнав, что раненые до сих пор лежат под обстрелом, Марта не растерялась. Она запрыгнула в амфибийный грузовик, пересекла холодный Ла-Манш и помогала спасать солдат — переносила раненых, оказывала первую помощь на выброшенных на берег кораблях и LST.

За своё смелое вторжение без разрешения военная полиция арестовала её по возвращении в Лондон. Но Марта не жалела. Её репортажи, написанные с холодной ясностью и глубокой человечностью, потрясли читателей. Она писала не о стратегии, а о людях: о страхе, боли, мужестве простых солдат и мирных жителей.

6 июня 1944 года в операции по высадке в Нормандии участвовали около 150 тысяч солдат. Почти все они были мужчинами — кроме одной женщины: Марты Геллхорн.

Как военный корреспондент журнала Collier’s, Марта хотела освещать высадку союзников. Но аккредитацию получил не она, а её муж — знаменитый писатель Эрнест Хемингуэй. Женщинам-журналистам доступ на пляжи был закрыт.

Это не остановило Геллхорн. Она разработала дерзкий план: тайком пробралась на госпитальное судно, которое направлялось во Францию, и стала единственной женщиной-репортёром, оказавшейся на пляже Омаха в день Д.

Узнав, что раненые до сих пор лежат под обстрелом, Марта не растерялась. Она запрыгнула в амфибийный грузовик, пересекла холодный Ла-Манш и помогала спасать солдат — переносила раненых, оказывала первую помощь на выброшенных на берег кораблях и LST.

За своё смелое вторжение без разрешения военная полиция арестовала её по возвращении в Лондон. Но Марта не жалела. Её репортажи, написанные с холодной ясностью и глубокой человечностью, потрясли читателей. Она писала не о стратегии, а о людях: о страхе, боли, мужестве простых солдат и мирных жителей.

Показать больше

1 мс. назад

Кредитка для генсека: как в СССР впервые выдали карту VISA

В 1989 году Сбербанк СССР стал участником международной платёжной системы VISA — это стало важным шагом к интеграции советской банковской системы в мировое финансовое пространство. Целью было создание такой системы пластиковых карт, которая была бы совместима с международными стандартами: отечественные карты должны были работать за рубежом, а внутри страны использоваться в национальной сети без выхода на внешние каналы.

Конец 1990 года ознаменовался торжественной презентацией первой советской кредитной карты VISA, выпущенной Сбербанком СССР. В рамках пилотного проекта было выдано всего 144 карты. Их получили высшие руководители страны — члены ЦК КПСС, Совета Министров, а также топ-менеджеры Сбербанка и Госбанка СССР. Часть карт досталась сотрудникам банков для тестирования системы.

Для обслуживания карт в Москве, в Дзержинском отделении Сбербанка, установили первые POS-терминалы. Одновременно в столицу из Франции завезли несколько банкоматов, а также выпустили несколько сотен пробных карт для работников московских подразделений Сбербанка — всё это было направлено на отладку технологий безналичных расчётов.

Однако массовым инструментом банковские карты на постсоветском пространстве стали лишь спустя годы. В начале 1990-х они оставались редкостью и воспринимались как признак особого статуса — не менее престижного, чем владение мобильным телефоном в ту эпоху.

В 1989 году Сбербанк СССР стал участником международной платёжной системы VISA — это стало важным шагом к интеграции советской банковской системы в мировое финансовое пространство. Целью было создание такой системы пластиковых карт, которая была бы совместима с международными стандартами: отечественные карты должны были работать за рубежом, а внутри страны использоваться в национальной сети без выхода на внешние каналы.

Конец 1990 года ознаменовался торжественной презентацией первой советской кредитной карты VISA, выпущенной Сбербанком СССР. В рамках пилотного проекта было выдано всего 144 карты. Их получили высшие руководители страны — члены ЦК КПСС, Совета Министров, а также топ-менеджеры Сбербанка и Госбанка СССР. Часть карт досталась сотрудникам банков для тестирования системы.

Для обслуживания карт в Москве, в Дзержинском отделении Сбербанка, установили первые POS-терминалы. Одновременно в столицу из Франции завезли несколько банкоматов, а также выпустили несколько сотен пробных карт для работников московских подразделений Сбербанка — всё это было направлено на отладку технологий безналичных расчётов.

Однако массовым инструментом банковские карты на постсоветском пространстве стали лишь спустя годы. В начале 1990-х они оставались редкостью и воспринимались как признак особого статуса — не менее престижного, чем владение мобильным телефоном в ту эпоху.

Показать больше

1 мс. назад

Александр Абдулов после футбольного матча команды Ленкома «Авось», Куйбышев (Самара) 1984 год

В конце июня 1984 года труппа театра имени Ленинского комсомола приехала с гастролями в Куйбышев. Город посетили настоящие звёзды советской сцены — Олег Янковский, Николай Караченцов, Александр Абдулов, Евгений Леонов и Татьяна Пельтцер. На протяжении недели артисты были в центре внимания: шли спектакли, проходили творческие встречи, а одним из самых неожиданных событий стал футбольный матч.

Идея игры возникла, по одним данным, в бане на базе ФК «Крылья Советов», где после совместной встречи артисты и тренеры клуба обсуждали футбол. По другой версии, инициатором выступил куйбышевский энтузиаст спорта Владимир Дранч, узнавший, что у актёров есть своя команда под названием «Авось», и предложивший провести товарищескую встречу с местными любителями.

Сначала планировали сыграть в Тольятти, но местные власти забеспокоились, что работники АвтоВАЗа массово покинут конвейер ради матча, и сорвут планы выпуска автомобилей. Тогда решение перенесли в Куйбышев — игру назначили на стадион «Локомотив». Матч состоялся 28 июня в 11:00, и несмотря на рабочее время, на трибунах собралось около 20 тысяч зрителей.

За «Ленком» выступал в полной мере только Александр Абдулов, ставший душой команды. Николай Караченцов из-за травмы не смог выйти на поле и занял место комментатора. Евгений Леонов попробовал себя в воротах, но уже через пять минут сдал позицию, признав, что не в форме, и присоединился к зрителям. Олег Янковский тоже остался на трибуне, но наблюдал за игрой как тренер. Первый удар по мячу выполнила 73-летняя Татьяна Пельтцер — с символическим стартом матча.

По воспоминаниям Сергея Волкова, капитана команды куйбышевских журналистов, «ленкомовцы» забили два гола буквально за первые две минуты. В этом им помогал оркестр: когда местная команда атаковала, звучал похоронный марш, а при атаках артистов — бодрые, весёлые мелодии. В итоге матч завершился со счётом 6:5 в пользу актёров.

На память о встрече журналисты вручили гостям авоськи с продуктами — в шутку обыграв название команды «Авось» — и книгу от Куйбышевского дома печати. А в подарок от корреспондентов также были большие пироги с капустой.

Полноценная видеозапись матча сохранилась — её снял спортивный журналист Владимир Кейлин, который в тот день одновременно исполнял обязанности главного арбитра. Этот необычный матч стал легендарным эпизодом в истории городского спорта и культуры.

Напоминаем что нас можно читать теперь и в Telegram, там будут выходить уникальные посты, которые вы в ВК не всегда увидите. Подписывайтесь!

t.me/history_0101

t.me/history_0101

t.me/history_0101

В конце июня 1984 года труппа театра имени Ленинского комсомола приехала с гастролями в Куйбышев. Город посетили настоящие звёзды советской сцены — Олег Янковский, Николай Караченцов, Александр Абдулов, Евгений Леонов и Татьяна Пельтцер. На протяжении недели артисты были в центре внимания: шли спектакли, проходили творческие встречи, а одним из самых неожиданных событий стал футбольный матч.

Идея игры возникла, по одним данным, в бане на базе ФК «Крылья Советов», где после совместной встречи артисты и тренеры клуба обсуждали футбол. По другой версии, инициатором выступил куйбышевский энтузиаст спорта Владимир Дранч, узнавший, что у актёров есть своя команда под названием «Авось», и предложивший провести товарищескую встречу с местными любителями.

Сначала планировали сыграть в Тольятти, но местные власти забеспокоились, что работники АвтоВАЗа массово покинут конвейер ради матча, и сорвут планы выпуска автомобилей. Тогда решение перенесли в Куйбышев — игру назначили на стадион «Локомотив». Матч состоялся 28 июня в 11:00, и несмотря на рабочее время, на трибунах собралось около 20 тысяч зрителей.

За «Ленком» выступал в полной мере только Александр Абдулов, ставший душой команды. Николай Караченцов из-за травмы не смог выйти на поле и занял место комментатора. Евгений Леонов попробовал себя в воротах, но уже через пять минут сдал позицию, признав, что не в форме, и присоединился к зрителям. Олег Янковский тоже остался на трибуне, но наблюдал за игрой как тренер. Первый удар по мячу выполнила 73-летняя Татьяна Пельтцер — с символическим стартом матча.

По воспоминаниям Сергея Волкова, капитана команды куйбышевских журналистов, «ленкомовцы» забили два гола буквально за первые две минуты. В этом им помогал оркестр: когда местная команда атаковала, звучал похоронный марш, а при атаках артистов — бодрые, весёлые мелодии. В итоге матч завершился со счётом 6:5 в пользу актёров.

На память о встрече журналисты вручили гостям авоськи с продуктами — в шутку обыграв название команды «Авось» — и книгу от Куйбышевского дома печати. А в подарок от корреспондентов также были большие пироги с капустой.

Полноценная видеозапись матча сохранилась — её снял спортивный журналист Владимир Кейлин, который в тот день одновременно исполнял обязанности главного арбитра. Этот необычный матч стал легендарным эпизодом в истории городского спорта и культуры.

Напоминаем что нас можно читать теперь и в Telegram, там будут выходить уникальные посты, которые вы в ВК не всегда увидите. Подписывайтесь!

t.me/history_0101

t.me/history_0101

t.me/history_0101

Показать больше

1 мс. назад

Один камень на двоих