3 мс. назад

M&M’s выпустил новые конфеты из белого шоколада с клубникой

Популярный бренд шоколадных сладостей M&M’s выпустил новую серию конфет White Chocolate Strawberries & Creme. Сладкие драже приготовлены из нежного белого шоколада с тонким вкусом клубники со сливками и покрыты сахарной глазурью ярко-красного и розового цвета. Они идеально подходят для празднования Дня всех Влюбленных или просто в качестве сладкого угощения для себя любимой. Стоимость упаковки конфет весом 210 грамм 5,99 долларов. Лимитированная серия конфет White Chocolate Strawberries & Creme доступна во всех розничных магазинах.

Популярный бренд шоколадных сладостей M&M’s выпустил новую серию конфет White Chocolate Strawberries & Creme. Сладкие драже приготовлены из нежного белого шоколада с тонким вкусом клубники со сливками и покрыты сахарной глазурью ярко-красного и розового цвета. Они идеально подходят для празднования Дня всех Влюбленных или просто в качестве сладкого угощения для себя любимой. Стоимость упаковки конфет весом 210 грамм 5,99 долларов. Лимитированная серия конфет White Chocolate Strawberries & Creme доступна во всех розничных магазинах.

Показать больше

3 мс. назад

Польза и вред продуктов питания: Авокадо #Питание

Экзотические фрукты с каждым годом все больше входят в популярность и все чаще появляются на нашем столе. Не исключением стал и фрукт под названием «авокадо». Авокадо - плод вечнозеленого растения семейства Лавровые. Имеет грушевидную форму, а цвет варьируется от желтоватого до темно-зеленого цвета. На вкус авокадо достаточно своеобразен - незрелый плод напоминает несладкую грушу и имеет твердую мякоть. У зрелого плода все наоборот - мякоть имеет нежную, пастообразную структуру, и вкус уже больше напоминает сливочное масло с ореховым привкусом.

Вопрос о пользе и вреде авокадо волнует многих любителей этого фрукта. Сейчас мы рассмотрим, какие полезные свойства несет в себе авокадо, есть ли возможные противопоказания при употреблении в пищу, как лучше всего использовать авокадо в кулинарии и как выбрать самый вкусный плод авокадо.

Экзотические фрукты с каждым годом все больше входят в популярность и все чаще появляются на нашем столе. Не исключением стал и фрукт под названием «авокадо». Авокадо - плод вечнозеленого растения семейства Лавровые. Имеет грушевидную форму, а цвет варьируется от желтоватого до темно-зеленого цвета. На вкус авокадо достаточно своеобразен - незрелый плод напоминает несладкую грушу и имеет твердую мякоть. У зрелого плода все наоборот - мякоть имеет нежную, пастообразную структуру, и вкус уже больше напоминает сливочное масло с ореховым привкусом.

Вопрос о пользе и вреде авокадо волнует многих любителей этого фрукта. Сейчас мы рассмотрим, какие полезные свойства несет в себе авокадо, есть ли возможные противопоказания при употреблении в пищу, как лучше всего использовать авокадо в кулинарии и как выбрать самый вкусный плод авокадо.

Показать больше

3 мс. назад

Банк Тинькофф ищет сотрудников для разъездной и домашней работы!

📝 Оставить анкету 👉🏻 vk.cc/cKQEaB

🚗 Региональный представитель

⭐Задача: Доставлять банковские продукты, подписывать документы при передаче и консультировать клиентов.

⭐Мы всему научим сами, опыт работы не требуется.

❗Доход: в среднем 70 000 ₽

📝 Оставить анкету 👉🏻 vk.cc/cKQEaB

📞 Оператор Call-Центра

⭐Задача: Консультировать клиентов Тинькофф банка по телефону или в чате.

⭐Возможность работать из дома и самостоятельно планировать свой день.

❗Доход: в среднем 70 000 ₽

📝 Оставить анкету 👉🏻 vk.cc/cKQEaB

А так же другие валидные вакансии можно посмотреть тут 👉🏻 vk.cc/cKQEaB

📝 Оставить анкету 👉🏻 vk.cc/cKQEaB

🚗 Региональный представитель

⭐Задача: Доставлять банковские продукты, подписывать документы при передаче и консультировать клиентов.

⭐Мы всему научим сами, опыт работы не требуется.

❗Доход: в среднем 70 000 ₽

📝 Оставить анкету 👉🏻 vk.cc/cKQEaB

📞 Оператор Call-Центра

⭐Задача: Консультировать клиентов Тинькофф банка по телефону или в чате.

⭐Возможность работать из дома и самостоятельно планировать свой день.

❗Доход: в среднем 70 000 ₽

📝 Оставить анкету 👉🏻 vk.cc/cKQEaB

А так же другие валидные вакансии можно посмотреть тут 👉🏻 vk.cc/cKQEaB

Показать больше

3 мс. назад

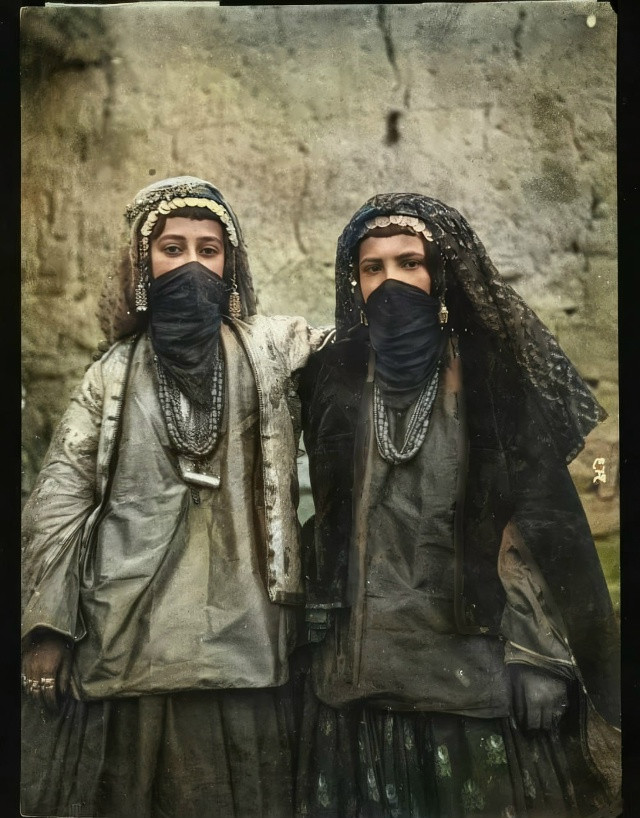

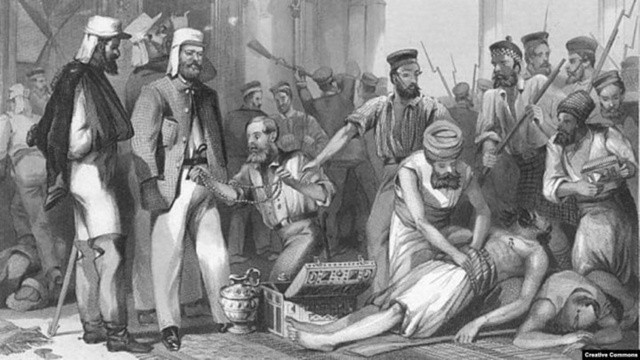

Генрих Люшков: История одного из самых загадочных перебежчиков советской эпохи

Генрих Самуилович Люшков – фигура, которая до сих пор вызывает интерес историков, исследователей и любителей тайн XX века. Его жизнь представляет собой сложный сплав авантюризма, политической интуиции и трагедии. Люшков прошел путь от комиссара Красной Армии до высокопоставленного сотрудника НКВД, а затем стал одним из самых известных перебежчиков в истории Советского Союза.

Генрих Люшков родился в 1900 году в Одессе, городе, который в начале XX века был известен своей бурной жизнью и многонациональной культурой. С ранних лет он проявлял смекалку и стремление к лидерству. В 1917 году, в разгар революционных событий, Люшков присоединился к большевикам, угадав направление политического ветра. Уже в 20 лет он стал комиссаром бригады и получил орден Красного Знамени за участие в Гражданской войне.

После окончания боевых действий Люшков не растерялся, как многие демобилизованные военные, а нашел свое место в новой системе – вступил в ЧК, предшественницу НКВД. Его карьерный рост был стремительным: он зарекомендовал себя как умный, работоспособный и незаменимый сотрудник. Люшков работал в различных подразделениях, включая заграничные миссии, где занимался разведывательной деятельностью в Германии.

Ключевым этапом карьеры Люшкова стало сотрудничество с Генрихом Ягодой, наркомом внутренних дел СССР. Под его покровительством Люшков достиг значительных высот. Он участвовал в расследовании громких дел, таких как убийство Сергея Кирова, а также вел допросы известных советских деятелей – Григория Зиновьева и Льва Каменева. Однако политическая атмосфера 1930-х годов была крайне нестабильной, и даже самые высокопоставленные сотрудники НКВД не могли чувствовать себя в безопасности.

Когда Ягода пал жертвой сталинских чисток, Люшков сумел вовремя переориентироваться и найти поддержку у нового наркома – Николая Ежова. В 1937 году он был назначен полномочным представителем НКВД на Дальнем Востоке – ключевом регионе с точки зрения национальной безопасности СССР. Здесь Люшков проявил себя как жесткий исполнитель: по его собственным словам, он организовал аресты около 200 тысяч человек, 7 тысяч из которых были расстреляны.

Неизвестно каким образом он, находясь в нескольких тысячах километров от московской банки с пауками, унюхал опасность раньше своего покровителя Ежова, но в июне 1938 года Люшков совершил трюк доселе небывалый. Получив срочный вызов в столицу «на ответственную работу в центральном аппарате», товарищ комиссар госбезопасности 3 ранга ответил энтузиастическим согласием, но отлично понял, что пришла пора укатываться и от дедушки. У него, впрочем, уже всё было спланировано.

Жена повезла больную дочку лечиться в Польшу. Люшков в своем Хабаровске дождался телеграммы с условным текстом «Шлю свои поцелуи» и провел отличную операцию по уходу через границу. Явился на заставу при всех регалиях, сказал, что у него встреча с секретным агентом на нейтральной полосе, – и скоро оказался у японцев. Те прямо не поверили своему счастью: чекист такого уровня, три ромба, то есть по-ихнему генерал-лейтенант!

Семью, правда, ему спасти не удалось. Несмотря на условленную телеграмму, жену успели снять с поезда. Долго мордовали в тюрьме, потом расстреляли. Дочка сгинула в спецприемнике. Уничтожили и всех остальных родственников перебежчика.

Однако Люшков долго не горевал и преотлично жил в Дайрэне с японской любовницей, которую ему подсунула контрразведка. Кажется, все были друг другом довольны. Закончилось всё очень интересно.

Летом 1945 года, когда Япония оказалась на грани поражения во Второй мировой войне, судьба Люшкова вновь изменилась. Советские войска начали наступление на Маньчжурию, и японцы решили избавиться от компрометирующего перебежчика. Согласно официальной версии, Люшков был убит по приказу начальника японской военной миссии Такэоки: ему предложили застрелиться, но после отказа он был ликвидирован, а тело сожжено.

Генрих Самуилович Люшков – фигура, которая до сих пор вызывает интерес историков, исследователей и любителей тайн XX века. Его жизнь представляет собой сложный сплав авантюризма, политической интуиции и трагедии. Люшков прошел путь от комиссара Красной Армии до высокопоставленного сотрудника НКВД, а затем стал одним из самых известных перебежчиков в истории Советского Союза.

Генрих Люшков родился в 1900 году в Одессе, городе, который в начале XX века был известен своей бурной жизнью и многонациональной культурой. С ранних лет он проявлял смекалку и стремление к лидерству. В 1917 году, в разгар революционных событий, Люшков присоединился к большевикам, угадав направление политического ветра. Уже в 20 лет он стал комиссаром бригады и получил орден Красного Знамени за участие в Гражданской войне.

После окончания боевых действий Люшков не растерялся, как многие демобилизованные военные, а нашел свое место в новой системе – вступил в ЧК, предшественницу НКВД. Его карьерный рост был стремительным: он зарекомендовал себя как умный, работоспособный и незаменимый сотрудник. Люшков работал в различных подразделениях, включая заграничные миссии, где занимался разведывательной деятельностью в Германии.

Ключевым этапом карьеры Люшкова стало сотрудничество с Генрихом Ягодой, наркомом внутренних дел СССР. Под его покровительством Люшков достиг значительных высот. Он участвовал в расследовании громких дел, таких как убийство Сергея Кирова, а также вел допросы известных советских деятелей – Григория Зиновьева и Льва Каменева. Однако политическая атмосфера 1930-х годов была крайне нестабильной, и даже самые высокопоставленные сотрудники НКВД не могли чувствовать себя в безопасности.

Когда Ягода пал жертвой сталинских чисток, Люшков сумел вовремя переориентироваться и найти поддержку у нового наркома – Николая Ежова. В 1937 году он был назначен полномочным представителем НКВД на Дальнем Востоке – ключевом регионе с точки зрения национальной безопасности СССР. Здесь Люшков проявил себя как жесткий исполнитель: по его собственным словам, он организовал аресты около 200 тысяч человек, 7 тысяч из которых были расстреляны.

Неизвестно каким образом он, находясь в нескольких тысячах километров от московской банки с пауками, унюхал опасность раньше своего покровителя Ежова, но в июне 1938 года Люшков совершил трюк доселе небывалый. Получив срочный вызов в столицу «на ответственную работу в центральном аппарате», товарищ комиссар госбезопасности 3 ранга ответил энтузиастическим согласием, но отлично понял, что пришла пора укатываться и от дедушки. У него, впрочем, уже всё было спланировано.

Жена повезла больную дочку лечиться в Польшу. Люшков в своем Хабаровске дождался телеграммы с условным текстом «Шлю свои поцелуи» и провел отличную операцию по уходу через границу. Явился на заставу при всех регалиях, сказал, что у него встреча с секретным агентом на нейтральной полосе, – и скоро оказался у японцев. Те прямо не поверили своему счастью: чекист такого уровня, три ромба, то есть по-ихнему генерал-лейтенант!

Семью, правда, ему спасти не удалось. Несмотря на условленную телеграмму, жену успели снять с поезда. Долго мордовали в тюрьме, потом расстреляли. Дочка сгинула в спецприемнике. Уничтожили и всех остальных родственников перебежчика.

Однако Люшков долго не горевал и преотлично жил в Дайрэне с японской любовницей, которую ему подсунула контрразведка. Кажется, все были друг другом довольны. Закончилось всё очень интересно.

Летом 1945 года, когда Япония оказалась на грани поражения во Второй мировой войне, судьба Люшкова вновь изменилась. Советские войска начали наступление на Маньчжурию, и японцы решили избавиться от компрометирующего перебежчика. Согласно официальной версии, Люшков был убит по приказу начальника японской военной миссии Такэоки: ему предложили застрелиться, но после отказа он был ликвидирован, а тело сожжено.

Показать больше

3 мс. назад

Николай II и великие княжны Ольга и Татьяна Николаевны с офицерами 148-го пехотного Каспийского великой княжны Анастасии Николаевны полка. Царское село. 1914 г.

3 мс. назад

Как Россия номинально имела колонию в Вест-Индии

Многие наверняка помнят ещё из школы или из фильма «Михайло Ломоносов» («царица курляндская» – как назвал один из персонажей фильма императрицу Анну Иоанновну), что герцогство Курляндское в 18 столетии сыграло заметную роль в истории России. А это же герцогство Курляндское в то же время имело колонию на другой стороне Атлантического океана!

Российское господство в Курляндии

Сначала о том, в каких отношениях находились Курляндия и Россия.

Автономное герцогство Курляндское возникло на развалинах Ливонского ордена в 1561 году, когда сей Орден был разгромлен русскими войсками царя Ивана Грозного. Курляндия сразу приняла протекторат Речи Посполитой и формально являлась вассалом польской короны вплоть до ликвидации последней, то есть до 1795 года.

Ранее, в начале 18 века, во время Великой Северной войны, Курляндия превратилась в театр военных действий между русской и шведской армиями. Каждая из сторон поддерживала своего претендента на польский престол. Родичи несовершеннолетнего герцога Фридриха III Вильгельма ориентировалось на союзника России, Августа II, вследствие чего им пришлось временно бежать из Курляндии. Они смогли вернуться на родину в 1710 году, когда русские войска, после победы под Полтавой, вынудили шведов оставить Прибалтику. Тогда же подросший Фридрих Вильгельм женился на племяннице Петра Великого Анне Ивановне (Иоанновне).

Брак оказался недолгим, так как по пути на родину герцог заболел и скончался. Вдовствующая герцогиня Анна Иоанновна, таким образом, сделалась регентшей. Фактически же в Курляндии от её имени распоряжались официальные русские резиденты. В 1730 году Анну Иоанновну призвали царствовать в Россию, но российское влияние в этом небольшом прибалтийском герцогстве ещё усилилось с тех пор, как в 1737 году герцогом был провозглашён фаворит Анны, барон Эрнст Иоганн Бирон. Бирон управлял Курляндией из Петербурга.

Таким образом, три десятилетия – 1710—1740 гг. (до ареста Бирона) – стали временем фактического владычества России в Курляндии. Протекторат Польши над нею был только номинальным, тем более, что сама Польша в тот период стала лишь бледной тенью самой себя и сильно зависела от России. Влияние России в Курляндии практически не ослабевало и в последующие полвека, вплоть до ликвидации Речи Посполитой.

Итак, хотя Курляндия формально не принадлежала России до 1795 года, фактически почти весь 18 век это была территория, зависевшая от Российской империи.

Новая Курляндия на острове Тобаго

Теперь – о курляндской заокеанской колонии.

Ещё в середине 17 века просвещённый и энергичный курляндский герцог Якоб Кетлер решил заняться колониальной экспансией. В 1651 году он попытался устроить укрепление у берегов Западной Африки, в устье реки Гамбии, на острове Святого Андрея (ныне остров Джеймс). Кетлер полагал, что это будет хорошей перевалочной базой для работорговли: рабов тогда закупали у туземных африканских царьков и продавали на плантации в Америку.

Но курляндское присутствие у побережья Африки продлилось всего десять лет – много было конкурентов. В 1661 году остров Святого Андрея захватили англичане. О важности острова для колониальной торговли свидетельствует то, что впоследствии он ещё несколько раз переходил из рук в руки, принадлежа то Англии, то Франции.

Более драматичной оказалась история курляндской колонии в Вест-Индии. Ещё в 1639 году дядя Якоба – герцог Фридрих I – попытался организовать сельскохозяйственное поселение на острове Тобаго у берегов Южной Америки, между Атлантическим океаном и Карибским морем, но все колонисты погибли. Якоб продолжил эксперимент и в 1642 году набрал для колонизации Тобаго голландских поселенцев, но и эта затея закончилась провалом – в 1650 году выжившие колонисты сбежали в Нидерландскую Гвиану (Суринам).

Якоба Кетлера это не остановило, и в 1654 году на Тобаго высадились 80 семей латышских крестьян в сопровождении 124 солдат. 20 мая 1654 года было объявлено о создании Новой Курляндии.

В том же году на Тобаго возникла голландская колония, более многочисленная. А в 1655 году в самой Курляндии начались грандиозные события. Польша стала добычей одновременно России и Швеции, поведших из-за неё войну. В 1658 году сам Якоб попал в плен к шведам, а в следующем году голландцы захватили Новую Курляндию и присоединили её к своим владениям.

В 1660 году был подписан мир между Польшей и Швецией, и герцогу Якобу возвратили свободу. Он решил отвоевать своё заморское владение, что ему в итоге и удалось сделать в 1680 году, далеко не с первой попытки. До этого времени за остров боролись с переменным успехом голландцы, французы и англичане. Однако упорство герцога оказалось тщетным. Его сын и преемник Фридрих II продал англичанам остров Тобаго в 1690 году.

Российская империя и пиратская республика на Тобаго

Любопытно, однако, что Курляндия номинально не отказалась от своих «суверенных прав», и должность «губернатора Новой Курляндии» продолжала существовать при митавском дворе вплоть до 1795 года! Очевидно, никто из исследователей не придавал значения этому курьёзу, но было бы интересно знать, назначала ли Анна Иоанновна или Бирон кого-нибудь на эту синекуру. В любом случае, Россия как фактическая распорядительница в Курляндии с 1710 по 1795 год может рассматриваться и как претендент на владение островом Тобаго в этот период.

Ведь неясно, на каких правах островом в это время владела Великобритания, так как с 1704 по 1763 год Тобаго считался в отношениях между державами нейтральной территорией. Более того, из-за этого нейтрального статуса на острове даже возникла пиратская республика! Можно считать, что в этот период Россия упустила шанс прибрать себе к рукам этот бесхозный остров под благовидным предлогом борьбы с пиратством.

Но и впоследствии, когда титул «князя Курляндского» вошёл в полный титул императоров всероссийских, вопрос о статусе Тобаго мог быть рассмотрен, если бы, конечно, Петербург интересовался подобными вопросами.

Многие наверняка помнят ещё из школы или из фильма «Михайло Ломоносов» («царица курляндская» – как назвал один из персонажей фильма императрицу Анну Иоанновну), что герцогство Курляндское в 18 столетии сыграло заметную роль в истории России. А это же герцогство Курляндское в то же время имело колонию на другой стороне Атлантического океана!

Российское господство в Курляндии

Сначала о том, в каких отношениях находились Курляндия и Россия.

Автономное герцогство Курляндское возникло на развалинах Ливонского ордена в 1561 году, когда сей Орден был разгромлен русскими войсками царя Ивана Грозного. Курляндия сразу приняла протекторат Речи Посполитой и формально являлась вассалом польской короны вплоть до ликвидации последней, то есть до 1795 года.

Ранее, в начале 18 века, во время Великой Северной войны, Курляндия превратилась в театр военных действий между русской и шведской армиями. Каждая из сторон поддерживала своего претендента на польский престол. Родичи несовершеннолетнего герцога Фридриха III Вильгельма ориентировалось на союзника России, Августа II, вследствие чего им пришлось временно бежать из Курляндии. Они смогли вернуться на родину в 1710 году, когда русские войска, после победы под Полтавой, вынудили шведов оставить Прибалтику. Тогда же подросший Фридрих Вильгельм женился на племяннице Петра Великого Анне Ивановне (Иоанновне).

Брак оказался недолгим, так как по пути на родину герцог заболел и скончался. Вдовствующая герцогиня Анна Иоанновна, таким образом, сделалась регентшей. Фактически же в Курляндии от её имени распоряжались официальные русские резиденты. В 1730 году Анну Иоанновну призвали царствовать в Россию, но российское влияние в этом небольшом прибалтийском герцогстве ещё усилилось с тех пор, как в 1737 году герцогом был провозглашён фаворит Анны, барон Эрнст Иоганн Бирон. Бирон управлял Курляндией из Петербурга.

Таким образом, три десятилетия – 1710—1740 гг. (до ареста Бирона) – стали временем фактического владычества России в Курляндии. Протекторат Польши над нею был только номинальным, тем более, что сама Польша в тот период стала лишь бледной тенью самой себя и сильно зависела от России. Влияние России в Курляндии практически не ослабевало и в последующие полвека, вплоть до ликвидации Речи Посполитой.

Итак, хотя Курляндия формально не принадлежала России до 1795 года, фактически почти весь 18 век это была территория, зависевшая от Российской империи.

Новая Курляндия на острове Тобаго

Теперь – о курляндской заокеанской колонии.

Ещё в середине 17 века просвещённый и энергичный курляндский герцог Якоб Кетлер решил заняться колониальной экспансией. В 1651 году он попытался устроить укрепление у берегов Западной Африки, в устье реки Гамбии, на острове Святого Андрея (ныне остров Джеймс). Кетлер полагал, что это будет хорошей перевалочной базой для работорговли: рабов тогда закупали у туземных африканских царьков и продавали на плантации в Америку.

Но курляндское присутствие у побережья Африки продлилось всего десять лет – много было конкурентов. В 1661 году остров Святого Андрея захватили англичане. О важности острова для колониальной торговли свидетельствует то, что впоследствии он ещё несколько раз переходил из рук в руки, принадлежа то Англии, то Франции.

Более драматичной оказалась история курляндской колонии в Вест-Индии. Ещё в 1639 году дядя Якоба – герцог Фридрих I – попытался организовать сельскохозяйственное поселение на острове Тобаго у берегов Южной Америки, между Атлантическим океаном и Карибским морем, но все колонисты погибли. Якоб продолжил эксперимент и в 1642 году набрал для колонизации Тобаго голландских поселенцев, но и эта затея закончилась провалом – в 1650 году выжившие колонисты сбежали в Нидерландскую Гвиану (Суринам).

Якоба Кетлера это не остановило, и в 1654 году на Тобаго высадились 80 семей латышских крестьян в сопровождении 124 солдат. 20 мая 1654 года было объявлено о создании Новой Курляндии.

В том же году на Тобаго возникла голландская колония, более многочисленная. А в 1655 году в самой Курляндии начались грандиозные события. Польша стала добычей одновременно России и Швеции, поведших из-за неё войну. В 1658 году сам Якоб попал в плен к шведам, а в следующем году голландцы захватили Новую Курляндию и присоединили её к своим владениям.

В 1660 году был подписан мир между Польшей и Швецией, и герцогу Якобу возвратили свободу. Он решил отвоевать своё заморское владение, что ему в итоге и удалось сделать в 1680 году, далеко не с первой попытки. До этого времени за остров боролись с переменным успехом голландцы, французы и англичане. Однако упорство герцога оказалось тщетным. Его сын и преемник Фридрих II продал англичанам остров Тобаго в 1690 году.

Российская империя и пиратская республика на Тобаго

Любопытно, однако, что Курляндия номинально не отказалась от своих «суверенных прав», и должность «губернатора Новой Курляндии» продолжала существовать при митавском дворе вплоть до 1795 года! Очевидно, никто из исследователей не придавал значения этому курьёзу, но было бы интересно знать, назначала ли Анна Иоанновна или Бирон кого-нибудь на эту синекуру. В любом случае, Россия как фактическая распорядительница в Курляндии с 1710 по 1795 год может рассматриваться и как претендент на владение островом Тобаго в этот период.

Ведь неясно, на каких правах островом в это время владела Великобритания, так как с 1704 по 1763 год Тобаго считался в отношениях между державами нейтральной территорией. Более того, из-за этого нейтрального статуса на острове даже возникла пиратская республика! Можно считать, что в этот период Россия упустила шанс прибрать себе к рукам этот бесхозный остров под благовидным предлогом борьбы с пиратством.

Но и впоследствии, когда титул «князя Курляндского» вошёл в полный титул императоров всероссийских, вопрос о статусе Тобаго мог быть рассмотрен, если бы, конечно, Петербург интересовался подобными вопросами.

Показать больше

3 мс. назад

Главные преступления перед русским языком: от Ломоносова до наших дней

Русский язык, которым в наши дни владеют приблизительно 260 миллионов человек в разных уголках планеты, за свою историю претерпел несколько значительных преобразований. Каждая реформа, преследуя благие намерения, всё же не обходилась без негативных последствий, и имела как защитников, так и ярых противников.

Ломоносовский слог

Первые серьёзные изменения в норму литературного русского языка и системы стихосложения внёс учёный Михаил Ломоносов. Стремясь упорядочить основы письменного языка и придать ему завершённую форму, он пытался выпестовать новое из симбиоза народной речи и уходившего в прошлое церковно-славянского языка, богатого абстрактным интеллектуальным лексиконом.

Отказавшись от заграничных схем стихосложения, Ломоносов, тем не менее, ввёл в российский оборот множество слов германского происхождения. Его монографии по горной промышленности пестрят названиями металлов и профессиональными терминами, взятыми из немецкого языка.

Оттуда же, кстати, были переняты им основы для составления синтаксиса русского литературного языка с непривычным для него расположением глагола-сказуемого в конце предложения: «Благополучна Россия, что единым языком едину веру исповедует, и единою благочестивейшею самодержицею управляется...»

Михаил Ломоносов в сочинении «Рассуждение о пользе книг церковных в российском языке» разработал теорию трех штилей (стилей). Согласно этой концепции к «высокому» стилю относились слова с одинаковым успехом употребляемые как в церковно-славянской, так и в простонародной речи, к «посредственному» стилю - слова малоупотребительные в обыденности, но знакомые каждому грамотному человеку, а к «низкому» стилю – лексемы, присутствующие только в народной речи.

Первым стилем он советовал писать оды и ораторские речи, трагедии и героические эпосы, вторым – дружеские сочинения, сатирические произведения, драмы и элегии, а третьим – только комедийные работы от басен до скоморошных спектаклей.

Однако не все одобряли деятельность Ломоносова на лингвистическом поприще. В частности избавителя русской речи от тяжёлых архаизмов церковного языка, серьёзно критиковал Александр Пушкин, упрекая Михаила Васильевича в излишней высокопарности и надутости слога, намеренном отстранении от народности и порче русской словесности.

Выброшенные буквы

Спустя год после Октябрьской революции власти советской страны решили провести языковую реформу и приняли декрет «О введении новой орфографии», отменявший старорежимные правила написания и произношения определённого пласта слов. Согласно нововведению из русского алфавита были исключены три буквы Ѣ (ять), Ѳ (фита), І («и десятеричное»), которые уступили своё место литерам Е, Ф и И.

Бороться против присутствия этих букв в печатных изданиях большевики стали радикальными методами, помимо оповещения людей о том, что эти знаки вышли из обращения, они ещё практиковали визиты в типографии, где попросту изымали запрещённые литеры.

К слову в этой схватке против букв невинной жертвой стал твёрдый знак, в старину именовавшийся «ер». В результате орфографической реформы литера Ъ перестала красоваться в конце каждого слова, заканчивавшегося на согласную, однако продолжала своё существование как разделительный знак. Но когда борцы за чистоту языка занялись конфискацией ненужных больше букв под раздачу попал и Ъ, который в некоторых печатных изданиях какое-то время заменялся апострофом.

Автор «Орфографического словаря» Владимир Лопатин отмечал, что хотя в общественном сознании прочно закрепилось мнение, что большевики провели эту реформу орфографии, желая хоть как-то модифицировать алфавит, применявшийся при царской власти, на самом деле модернизация письменности была задумана задолго до их прихода к власти.

Впервые избавиться от ятя хотел в XVIII веке поэт Василий Тредиаковский, который не видел существенной разницы между ней и буквой Е. Потом к этой теме обращался император Николай I, но дальше всех пошёл Николай II, при чьём правлении был составлен проект орфографической реформы, которая способствовала бы упрощению русского языка и повышению уровня грамотности среди населения.

Претворив жизнь императорскую идею, большевики одномоментно убили сразу нескольких зайцев: смену власти подкрепили нововведениями в алфавите, а параллельно с этим предали забвению огромный пласт литературы написанной на церковно-славянском языке, таким образом, разрывая связи с царским прошлым.

Взяв в руки старую книгу, пестрящую символами старого строя Ѣ, Ѳ, І, среднестатистический пролетарий с большим трудом мог распознать написанный текст, в то время как все пропагандистские издания выходили в печать в «нормальном, современном» формате.

Противники данной лингвистической реформы заявляли, что она привела к примитивизации русского языка. Философ Иван Ильин иронично обзывал советское правописание «кривописанием», а будущий академик Дмитрий Лихачёв отсидел 5 лет на Соловках, за то, что осмелился раскритиковать нововведения, приведшие, по его мнению, к культурному дефолту.

Аббревиатуры

Филолог Лидия Малыгина считала преступным явлением засорение русского языка аббревиатурами и всевозможными сокращениями, произошедшее в советскую эпоху.

Стремительный темп развития коммунистического государства, отражался и на русском языке, который помимо серии новых слов, появившихся вместе с запуском новых сфер деятельности, «обогатился» массой сложносокращенных слов.

Аббревиатуры стали символом быстрых изменений, при их написании и произношении экономилось время, при этом они звучали кратко, энергично и резко. Негативное отношение к засилью аббревиатур выражал глашатай революции Владимир Маяковский, который писал в стихотворении «Прозаседавшиеся»: «Пришел товарищ Иван Ваныч?» — «На заседании А-бе-ве-ге-де-е-жезе-кома».

Переименование

В послереволюционный период русский язык, ставший официальным языком СССР, охватила волна переименований – подавляющее число «монархических понятий» были заменены на пролетарские аналоги.

По мнению лингвиста Льва Скворцова, это делалось из желания стереть связь с прошлым и создать иллюзию постоянного развития нового строя, по этой причине губернии превращались в области, коллегии — в совнаркомы, а полицейские — в милиционеров. Совсем иной смысл в русской лексике приобрело слово «красный», которое стало символом цвета знамени революции, и практически перестало ассоциироваться с прежним понятием «красивый».

Заимствования

Учёные Лев Щерба и Лев Якубинский считали, что революция нанесла русскому языку серьёзную рану: «Язык стал крайне небрежен, неряшлив и стал пестрить иностранными словами и оборотами больше, чем это было раньше».

В то же время филолог Владимир Пахомов отмечал, что заимствованные слова всегда проникали в русский язык, их всплеск приходился на периоды принятия христианства и ордынского захвата, на времена петровских реформ и увлечения Францией, на эпохи Мировых воин XX века и развития интернет-коммуникации XXI века.

Русский язык, которым в наши дни владеют приблизительно 260 миллионов человек в разных уголках планеты, за свою историю претерпел несколько значительных преобразований. Каждая реформа, преследуя благие намерения, всё же не обходилась без негативных последствий, и имела как защитников, так и ярых противников.

Ломоносовский слог

Первые серьёзные изменения в норму литературного русского языка и системы стихосложения внёс учёный Михаил Ломоносов. Стремясь упорядочить основы письменного языка и придать ему завершённую форму, он пытался выпестовать новое из симбиоза народной речи и уходившего в прошлое церковно-славянского языка, богатого абстрактным интеллектуальным лексиконом.

Отказавшись от заграничных схем стихосложения, Ломоносов, тем не менее, ввёл в российский оборот множество слов германского происхождения. Его монографии по горной промышленности пестрят названиями металлов и профессиональными терминами, взятыми из немецкого языка.

Оттуда же, кстати, были переняты им основы для составления синтаксиса русского литературного языка с непривычным для него расположением глагола-сказуемого в конце предложения: «Благополучна Россия, что единым языком едину веру исповедует, и единою благочестивейшею самодержицею управляется...»

Михаил Ломоносов в сочинении «Рассуждение о пользе книг церковных в российском языке» разработал теорию трех штилей (стилей). Согласно этой концепции к «высокому» стилю относились слова с одинаковым успехом употребляемые как в церковно-славянской, так и в простонародной речи, к «посредственному» стилю - слова малоупотребительные в обыденности, но знакомые каждому грамотному человеку, а к «низкому» стилю – лексемы, присутствующие только в народной речи.

Первым стилем он советовал писать оды и ораторские речи, трагедии и героические эпосы, вторым – дружеские сочинения, сатирические произведения, драмы и элегии, а третьим – только комедийные работы от басен до скоморошных спектаклей.

Однако не все одобряли деятельность Ломоносова на лингвистическом поприще. В частности избавителя русской речи от тяжёлых архаизмов церковного языка, серьёзно критиковал Александр Пушкин, упрекая Михаила Васильевича в излишней высокопарности и надутости слога, намеренном отстранении от народности и порче русской словесности.

Выброшенные буквы

Спустя год после Октябрьской революции власти советской страны решили провести языковую реформу и приняли декрет «О введении новой орфографии», отменявший старорежимные правила написания и произношения определённого пласта слов. Согласно нововведению из русского алфавита были исключены три буквы Ѣ (ять), Ѳ (фита), І («и десятеричное»), которые уступили своё место литерам Е, Ф и И.

Бороться против присутствия этих букв в печатных изданиях большевики стали радикальными методами, помимо оповещения людей о том, что эти знаки вышли из обращения, они ещё практиковали визиты в типографии, где попросту изымали запрещённые литеры.

К слову в этой схватке против букв невинной жертвой стал твёрдый знак, в старину именовавшийся «ер». В результате орфографической реформы литера Ъ перестала красоваться в конце каждого слова, заканчивавшегося на согласную, однако продолжала своё существование как разделительный знак. Но когда борцы за чистоту языка занялись конфискацией ненужных больше букв под раздачу попал и Ъ, который в некоторых печатных изданиях какое-то время заменялся апострофом.

Автор «Орфографического словаря» Владимир Лопатин отмечал, что хотя в общественном сознании прочно закрепилось мнение, что большевики провели эту реформу орфографии, желая хоть как-то модифицировать алфавит, применявшийся при царской власти, на самом деле модернизация письменности была задумана задолго до их прихода к власти.

Впервые избавиться от ятя хотел в XVIII веке поэт Василий Тредиаковский, который не видел существенной разницы между ней и буквой Е. Потом к этой теме обращался император Николай I, но дальше всех пошёл Николай II, при чьём правлении был составлен проект орфографической реформы, которая способствовала бы упрощению русского языка и повышению уровня грамотности среди населения.

Претворив жизнь императорскую идею, большевики одномоментно убили сразу нескольких зайцев: смену власти подкрепили нововведениями в алфавите, а параллельно с этим предали забвению огромный пласт литературы написанной на церковно-славянском языке, таким образом, разрывая связи с царским прошлым.

Взяв в руки старую книгу, пестрящую символами старого строя Ѣ, Ѳ, І, среднестатистический пролетарий с большим трудом мог распознать написанный текст, в то время как все пропагандистские издания выходили в печать в «нормальном, современном» формате.

Противники данной лингвистической реформы заявляли, что она привела к примитивизации русского языка. Философ Иван Ильин иронично обзывал советское правописание «кривописанием», а будущий академик Дмитрий Лихачёв отсидел 5 лет на Соловках, за то, что осмелился раскритиковать нововведения, приведшие, по его мнению, к культурному дефолту.

Аббревиатуры

Филолог Лидия Малыгина считала преступным явлением засорение русского языка аббревиатурами и всевозможными сокращениями, произошедшее в советскую эпоху.

Стремительный темп развития коммунистического государства, отражался и на русском языке, который помимо серии новых слов, появившихся вместе с запуском новых сфер деятельности, «обогатился» массой сложносокращенных слов.

Аббревиатуры стали символом быстрых изменений, при их написании и произношении экономилось время, при этом они звучали кратко, энергично и резко. Негативное отношение к засилью аббревиатур выражал глашатай революции Владимир Маяковский, который писал в стихотворении «Прозаседавшиеся»: «Пришел товарищ Иван Ваныч?» — «На заседании А-бе-ве-ге-де-е-жезе-кома».

Переименование

В послереволюционный период русский язык, ставший официальным языком СССР, охватила волна переименований – подавляющее число «монархических понятий» были заменены на пролетарские аналоги.

По мнению лингвиста Льва Скворцова, это делалось из желания стереть связь с прошлым и создать иллюзию постоянного развития нового строя, по этой причине губернии превращались в области, коллегии — в совнаркомы, а полицейские — в милиционеров. Совсем иной смысл в русской лексике приобрело слово «красный», которое стало символом цвета знамени революции, и практически перестало ассоциироваться с прежним понятием «красивый».

Заимствования

Учёные Лев Щерба и Лев Якубинский считали, что революция нанесла русскому языку серьёзную рану: «Язык стал крайне небрежен, неряшлив и стал пестрить иностранными словами и оборотами больше, чем это было раньше».

В то же время филолог Владимир Пахомов отмечал, что заимствованные слова всегда проникали в русский язык, их всплеск приходился на периоды принятия христианства и ордынского захвата, на времена петровских реформ и увлечения Францией, на эпохи Мировых воин XX века и развития интернет-коммуникации XXI века.

Показать больше

При финансовой поддержке

Memes Admin

4 мс. назад