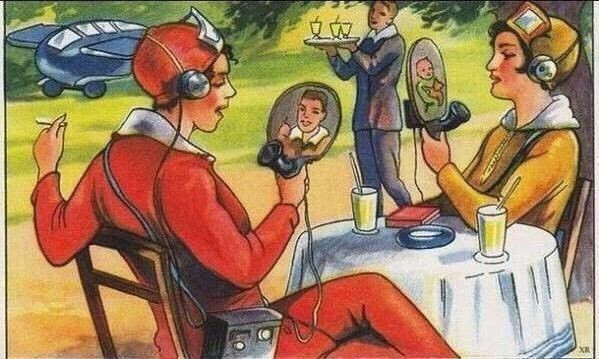

Иллюстрация журнала 1924 года. Скайп глазами фантастов того времени. Обратите внимание на левый верхний угол.

Предсказали будущее задолго до Симпсонов

Нас можно читать теперь и в Telegram. Подписывайтесь!

t.me/history_0101

t.me/history_0101

t.me/history_0101

Предсказали будущее задолго до Симпсонов

Нас можно читать теперь и в Telegram. Подписывайтесь!

t.me/history_0101

t.me/history_0101

t.me/history_0101

Показать больше

3 мс. назад

3 мс. назад

Протесты против переименования Ленинграда. СССР, 1991 год

12 июня 1991 года стал днём, разделившим ленинградское общество на два лагеря. Референдум о возвращении городу исторического имени привёл к неожиданным результатам: 54,8% проголосовали «за», но почти 42% горожан выступили категорически против.

Главным аргументом противников переименования стала память о блокаде. Ветераны и общественные организации опасались, что смена названия может привести к забвению подвига защитников города. Их тревога была понятна и обоснованна — имя Ленинград стало символом несгибаемой воли и героизма.

ЦК КПСС квалифицировал инициативу как попытку «вытравить из памяти советского народа легендарное прошлое города-героя». Первый секретарь Ленинградского обкома Борис Гидаспов был уверен в неизбежном провале переименования.

В ходе дискуссии звучали самые разные предложения: Петроград, Невоград, Свято-Петроград, даже Питер-город. Однако эти варианты не нашли широкой поддержки и часто становились объектом иронии.

При явке около 65% решение было принято. 7 сентября 1991 года город вновь стал Санкт-Петербургом. Примечательно, что даже будущий мэр Анатолий Собчак, изначально выступавший против переименования, в итоге поддержал это решение.

Важно отметить, что смена названия города стало третьим в истории города. Первое произошло в 1914 году, когда Петербург стал Петроградом, а второе – в 1924 году, когда город получил имя Ленинград. Фактически в 1991 городу вернули историческое название, которое было дано ещё при Петре I

А какое название города вам ближе?

12 июня 1991 года стал днём, разделившим ленинградское общество на два лагеря. Референдум о возвращении городу исторического имени привёл к неожиданным результатам: 54,8% проголосовали «за», но почти 42% горожан выступили категорически против.

Главным аргументом противников переименования стала память о блокаде. Ветераны и общественные организации опасались, что смена названия может привести к забвению подвига защитников города. Их тревога была понятна и обоснованна — имя Ленинград стало символом несгибаемой воли и героизма.

ЦК КПСС квалифицировал инициативу как попытку «вытравить из памяти советского народа легендарное прошлое города-героя». Первый секретарь Ленинградского обкома Борис Гидаспов был уверен в неизбежном провале переименования.

В ходе дискуссии звучали самые разные предложения: Петроград, Невоград, Свято-Петроград, даже Питер-город. Однако эти варианты не нашли широкой поддержки и часто становились объектом иронии.

При явке около 65% решение было принято. 7 сентября 1991 года город вновь стал Санкт-Петербургом. Примечательно, что даже будущий мэр Анатолий Собчак, изначально выступавший против переименования, в итоге поддержал это решение.

Важно отметить, что смена названия города стало третьим в истории города. Первое произошло в 1914 году, когда Петербург стал Петроградом, а второе – в 1924 году, когда город получил имя Ленинград. Фактически в 1991 городу вернули историческое название, которое было дано ещё при Петре I

А какое название города вам ближе?

Показать больше

3 мс. назад

Тайны средневековых лестниц: почему замки строили с хитростью

В архитектуре средневековых замков есть одна любопытная деталь, о которой мало кто задумывается. Винтовые лестницы в оборонительных башнях почти всегда закручивались по часовой стрелке. На первый взгляд, это может показаться случайным архитектурным решением, но на самом деле за ним скрывается гениальная военная хитрость.

Такая конструкция давала защитникам замка колоссальное преимущество в ближнем бою. Нападающие вынуждены подниматься вверх по лестнице, а защитники встречают их сверху. Правая рука — основное оружие любого воина — при таком расположении лестницы оказывается в крайне невыгодном положении для атакующих. Защитник же, напротив, мог наносить мощные удары справа налево, используя весь свой вес и инерцию движения.

Такая архитектурная особенность была настолько эффективной, что стала стандартом при строительстве оборонительных сооружений. И лишь одно исключение подтверждает правило — крепость Валленштейнов. В этом случае архитекторы пошли против традиции, создав лестницу с левой закруткой. Причина проста: род Валленштейнов славился большим количеством левшей среди своих представителей, и стандартная конструкция не давала бы им преимущества в бою.

Об удобстве левшей начали думать ещё в средневековье, хоть и с нюансами.

В архитектуре средневековых замков есть одна любопытная деталь, о которой мало кто задумывается. Винтовые лестницы в оборонительных башнях почти всегда закручивались по часовой стрелке. На первый взгляд, это может показаться случайным архитектурным решением, но на самом деле за ним скрывается гениальная военная хитрость.

Такая конструкция давала защитникам замка колоссальное преимущество в ближнем бою. Нападающие вынуждены подниматься вверх по лестнице, а защитники встречают их сверху. Правая рука — основное оружие любого воина — при таком расположении лестницы оказывается в крайне невыгодном положении для атакующих. Защитник же, напротив, мог наносить мощные удары справа налево, используя весь свой вес и инерцию движения.

Такая архитектурная особенность была настолько эффективной, что стала стандартом при строительстве оборонительных сооружений. И лишь одно исключение подтверждает правило — крепость Валленштейнов. В этом случае архитекторы пошли против традиции, создав лестницу с левой закруткой. Причина проста: род Валленштейнов славился большим количеством левшей среди своих представителей, и стандартная конструкция не давала бы им преимущества в бою.

Об удобстве левшей начали думать ещё в средневековье, хоть и с нюансами.

Показать больше

3 мс. назад

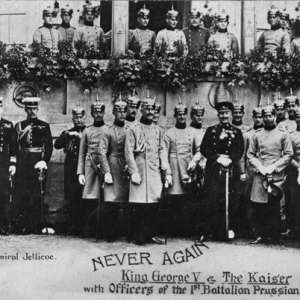

Последний бал монархов: как Европа прощалась с «дядей Европы»

20 мая 1910 года Виндзорский замок стал свидетелем печального события — похорон короля Эдуарда VII. Это была не просто церемония прощания, а последняя встреча европейских монархов перед грядущей великой войной.

Эдуард VII заслужил прозвище «дядя Европы» не зря. Его родственные связи охватывали практически все правящие династии континента. Он приходился дядей российскому императору Николаю II и германскому кайзеру Вильгельму II, а его племянницей была российская императрица Александра Фёдоровна.

На похоронах собрались двенадцать коронованных особ и сорок семь членов королевских семей. Уникальная фотография запечатлела девять монархов, собравшихся вместе в последний раз:

1) Король Норвегии Хокон VII в 1940 году был вынужден покинуть страну на время оккупации Германией и правил Норвегией из Лондона.

2) Царь Болгарии Фердинанд I выступил в Первой мировой войне на стороне Германии и после поражения отрёкся от престола.

3) Король Португалии Мануэль всего через пять месяцев был свергнут революцией и выслан из страны.

4) Кайзер Германской империи Вильгельм II в результате ноябрьской революции 1918 года был свергнут и, согласно Версальскому мирному договору, объявлен военным преступником и главным виновником мировой войны.

5) Король эллинов Георг I (Греция) через три года, во время войны с Турцией, был застрелен анархистом.

6) Король бельгийцев Альберт I после войны стал национальным героем Бельгии, отвоевав и восстановив страну; погиб в 1934 году, сорвавшись со скалы.

7) Король Испании Альфонсо XIII сохранил нейтралитет во время войны, но позднее был свергнут и изгнан из страны революцией 1931 года.

8) Король Великобритании Георг V, сын Эдуарда VII, был коронован через год; вынужденно подписал билль о парламенте, существенно ограничивавший власть палаты лордов; умер от бронхита в 1936 году.

9) Король Дании Фредерик VIII умер через два года от паралича.

Примечательно, что российский император Николай II стал единственным крупным монархом, не посетившим церемонию. Он отправил вместо себя мать и брата, что выглядело довольно странно на фоне общей сплочённости европейских династий.

Меньше чем через пять лет большинство этих правителей станут врагами. Из девяти монархов, запечатлённых на фото:

Четверо будут свергнуты, один погибнет от пули, и только пять монархий доживут до середины 20 века.

В Европе часто династические браки заключались ради укрепления союзов, но даже кровное родство не всегда могло предотвратить конфликты. Монархи были заложниками своей власти — они должны были защищать интересы своих стран, даже если это означало противостояние близким родственникам.

Особенно трагично выглядит эта ситуация в контексте Первой мировой войны, где погибли миллионы молодых людей. Жизни простых граждан были принесены в жертву политическим амбициям правителей, которые, несмотря на родственные связи, не смогли или не захотели найти мирный путь решения конфликтов.

20 мая 1910 года Виндзорский замок стал свидетелем печального события — похорон короля Эдуарда VII. Это была не просто церемония прощания, а последняя встреча европейских монархов перед грядущей великой войной.

Эдуард VII заслужил прозвище «дядя Европы» не зря. Его родственные связи охватывали практически все правящие династии континента. Он приходился дядей российскому императору Николаю II и германскому кайзеру Вильгельму II, а его племянницей была российская императрица Александра Фёдоровна.

На похоронах собрались двенадцать коронованных особ и сорок семь членов королевских семей. Уникальная фотография запечатлела девять монархов, собравшихся вместе в последний раз:

1) Король Норвегии Хокон VII в 1940 году был вынужден покинуть страну на время оккупации Германией и правил Норвегией из Лондона.

2) Царь Болгарии Фердинанд I выступил в Первой мировой войне на стороне Германии и после поражения отрёкся от престола.

3) Король Португалии Мануэль всего через пять месяцев был свергнут революцией и выслан из страны.

4) Кайзер Германской империи Вильгельм II в результате ноябрьской революции 1918 года был свергнут и, согласно Версальскому мирному договору, объявлен военным преступником и главным виновником мировой войны.

5) Король эллинов Георг I (Греция) через три года, во время войны с Турцией, был застрелен анархистом.

6) Король бельгийцев Альберт I после войны стал национальным героем Бельгии, отвоевав и восстановив страну; погиб в 1934 году, сорвавшись со скалы.

7) Король Испании Альфонсо XIII сохранил нейтралитет во время войны, но позднее был свергнут и изгнан из страны революцией 1931 года.

8) Король Великобритании Георг V, сын Эдуарда VII, был коронован через год; вынужденно подписал билль о парламенте, существенно ограничивавший власть палаты лордов; умер от бронхита в 1936 году.

9) Король Дании Фредерик VIII умер через два года от паралича.

Примечательно, что российский император Николай II стал единственным крупным монархом, не посетившим церемонию. Он отправил вместо себя мать и брата, что выглядело довольно странно на фоне общей сплочённости европейских династий.

Меньше чем через пять лет большинство этих правителей станут врагами. Из девяти монархов, запечатлённых на фото:

Четверо будут свергнуты, один погибнет от пули, и только пять монархий доживут до середины 20 века.

В Европе часто династические браки заключались ради укрепления союзов, но даже кровное родство не всегда могло предотвратить конфликты. Монархи были заложниками своей власти — они должны были защищать интересы своих стран, даже если это означало противостояние близким родственникам.

Особенно трагично выглядит эта ситуация в контексте Первой мировой войны, где погибли миллионы молодых людей. Жизни простых граждан были принесены в жертву политическим амбициям правителей, которые, несмотря на родственные связи, не смогли или не захотели найти мирный путь решения конфликтов.

Показать больше

3 мс. назад

Чугунная медаль «За пьянство»: необычный метод борьбы с алкоголизмом в эпоху Петра I

Именно тогда, вдохновлённый опытом уральского промышленника Никиты Демидова, Пётр I учредил необычную меру борьбы с алкоголизмом — чугунную медаль «За пьянство».

Медаль представляла собой массивную восьмиконечную звезду весом от 6,5 до 14 килограммов. На ней была выгравирована надпись «За пьянство. 1714 г.». К звезде крепились цепь и металлический обод, напоминающий ошейник.

Сама "медаль" внешне имитировала престижный орден Святого Андрея Первозванного, что делало наказание ещё более унизительным для носителя.

Сам же процесс «награждения» проходил в полицейском участке. Медаль надевалась на шею провинившегося и запиралась на замок. Снять её самостоятельно было невозможно. Ходить с такой наградой человеку приходилось не менее недели, иногда и дольше.

Как правило подобной «чести» удостаивались преимущественно представители низших сословий — рабочие и матросы. Дворян, бояр и купцов было не принято так называть.

Медаль стала одним из самых суровых наказаний эпохи Петра I. Её цель заключалась не только в физическом наказании, но и в публичном унижении провинившегося. Тяжесть медали причиняла серьёзные неудобства: от неё болели шея и спина, было трудно ходить прямо.

Ношение такой «награды» превращалось в настоящее испытание, заставляя носителя не только терпеть физические неудобства, но и становиться объектом насмешек окружающих.

Пётр I подошёл к методу больбы с алкоголизмом оригинально, но врядли такое наказание могло вылечить больного алкоголизмом человека.

Нас можно читать теперь и в Telegram. Подписывайтесь!

t.me/history_0101

t.me/history_0101

t.me/history_0101

Именно тогда, вдохновлённый опытом уральского промышленника Никиты Демидова, Пётр I учредил необычную меру борьбы с алкоголизмом — чугунную медаль «За пьянство».

Медаль представляла собой массивную восьмиконечную звезду весом от 6,5 до 14 килограммов. На ней была выгравирована надпись «За пьянство. 1714 г.». К звезде крепились цепь и металлический обод, напоминающий ошейник.

Сама "медаль" внешне имитировала престижный орден Святого Андрея Первозванного, что делало наказание ещё более унизительным для носителя.

Сам же процесс «награждения» проходил в полицейском участке. Медаль надевалась на шею провинившегося и запиралась на замок. Снять её самостоятельно было невозможно. Ходить с такой наградой человеку приходилось не менее недели, иногда и дольше.

Как правило подобной «чести» удостаивались преимущественно представители низших сословий — рабочие и матросы. Дворян, бояр и купцов было не принято так называть.

Медаль стала одним из самых суровых наказаний эпохи Петра I. Её цель заключалась не только в физическом наказании, но и в публичном унижении провинившегося. Тяжесть медали причиняла серьёзные неудобства: от неё болели шея и спина, было трудно ходить прямо.

Ношение такой «награды» превращалось в настоящее испытание, заставляя носителя не только терпеть физические неудобства, но и становиться объектом насмешек окружающих.

Пётр I подошёл к методу больбы с алкоголизмом оригинально, но врядли такое наказание могло вылечить больного алкоголизмом человека.

Нас можно читать теперь и в Telegram. Подписывайтесь!

t.me/history_0101

t.me/history_0101

t.me/history_0101

Показать больше

3 мс. назад

Как Чехословакия и БССР одевали советских модниц: история колготок в СССР

В конце 1950-х — начале 1960-х годов в СССР произошло настоящее модное событие — появились колготки. Первыми были импортные модели из Чехословакии, которые моментально превратились в предмет роскоши. Их стоимость составляла от 5 до 15 рублей при средней зарплате в 130–160 рублей.

Одним из первых советских производителей стал Брестский чулочный комбинат. Здесь начали выпускать так называемые «чулочные рейтузы». Первые советские модели были исключительно бежевыми и изготавливались из эластика. Технологические ограничения не позволяли создавать узоры или декоративные элементы.

Советским женщинам приходилось проявлять удивительную изобретательность. Они самостоятельно окрашивали колготки. Вываривали в хлорке для получения белого цвета или использовали тушь для черчения, чтобы сделать их чёрными.

Правда, такие эксперименты часто приводили к тому, что цвет смывался под первым же дождём.

В годы застоя наступил настоящий «колготочный бум». Появились чёрные модели с антистатической обработкой. Постепенно ассортимент расширился, появились простые узоры (ромбики и кружочки), а сами колготки можно было отремонтировать в ателье.

Уже 1980-м годам ассортимент значительно расширился: появились цветные модели, на Брестском комбинате установили итальянское оборудование, где начали производить модели из лайкры, модные тонкие колготки с ажурными узорами.

Только в 1990-х годах, после открытия границ, российские женщины получили доступ к современным европейским моделям.

Наши бабушки и мамы несмотря на дефицит и технологические ограничения, проявляли находчивость и смекалку что бы не отставать от моды, и это в эпоху отсутствия интернета.

В конце 1950-х — начале 1960-х годов в СССР произошло настоящее модное событие — появились колготки. Первыми были импортные модели из Чехословакии, которые моментально превратились в предмет роскоши. Их стоимость составляла от 5 до 15 рублей при средней зарплате в 130–160 рублей.

Одним из первых советских производителей стал Брестский чулочный комбинат. Здесь начали выпускать так называемые «чулочные рейтузы». Первые советские модели были исключительно бежевыми и изготавливались из эластика. Технологические ограничения не позволяли создавать узоры или декоративные элементы.

Советским женщинам приходилось проявлять удивительную изобретательность. Они самостоятельно окрашивали колготки. Вываривали в хлорке для получения белого цвета или использовали тушь для черчения, чтобы сделать их чёрными.

Правда, такие эксперименты часто приводили к тому, что цвет смывался под первым же дождём.

В годы застоя наступил настоящий «колготочный бум». Появились чёрные модели с антистатической обработкой. Постепенно ассортимент расширился, появились простые узоры (ромбики и кружочки), а сами колготки можно было отремонтировать в ателье.

Уже 1980-м годам ассортимент значительно расширился: появились цветные модели, на Брестском комбинате установили итальянское оборудование, где начали производить модели из лайкры, модные тонкие колготки с ажурными узорами.

Только в 1990-х годах, после открытия границ, российские женщины получили доступ к современным европейским моделям.

Наши бабушки и мамы несмотря на дефицит и технологические ограничения, проявляли находчивость и смекалку что бы не отставать от моды, и это в эпоху отсутствия интернета.

Показать больше

3 мс. назад

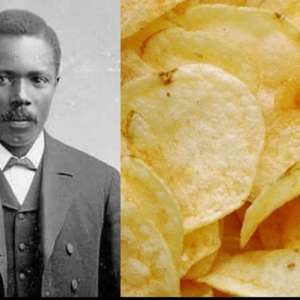

От кулинарного бунта до массового продукта: кто и как придумал чипсы?

24 августа 1853 года в ресторане Moon’s Lake House произошла забавная история. Шеф-повар Джордж Крам, человек с необычной биографией (самбо — потомок афроамериканца и индианки), столкнулся с требовательным клиентом — железнодорожным магнатом Корнелиусом Вандербильтом.

История началась с обычного жареного картофеля. Вандербильт несколько раз отправлял блюдо обратно на кухню, жалуясь на слишком толстые ломтики. В порыве раздражения Крам решил проучить привередливого богача. Он нарезал картофель тончайшими пластинками, едва ли не прозрачными, и обжарил их до хруста.

К удивлению повара, эксперимент удался. Саратогские чипсы (Saratoga Chips) стали фирменным блюдом ресторана, а Вандербильт превратился в постоянного клиента, жаждущего отведать новое блюдо.

Осознав перспективу своего изобретения, через несколько лет, Крам открыл собственный ресторан, где чипсы подавались как изысканная закуска. Они быстро стали символом богатства и подавались в самых престижных заведениях, например в отеле «Кадиллак» их сервировали с куриным салатом, а на лайнере «Беренгария» — с жареным фазаном

1890-е годы Уильям Тэппенден придумал как продвинуть закуску в массы, он начал продавать чипсы в бумажных пакетах прямо с улицы. А в 1930-х Лора Скаддер совершила революцию в упаковке, предложив герметичные пакеты из вощёной бумаги.

В СССР чипсы массово начали производить в 1963 под названием «Хрустящий картофель Московский в ломтиках», продукт быстро завоевал популярность среди советских школьников и подростков.

Даже в наше время чипсы остаются популярным лакомством для перекуса. То что в конце 19 века подавалось как элитное блюдо, сейчас доступно каждому.

24 августа 1853 года в ресторане Moon’s Lake House произошла забавная история. Шеф-повар Джордж Крам, человек с необычной биографией (самбо — потомок афроамериканца и индианки), столкнулся с требовательным клиентом — железнодорожным магнатом Корнелиусом Вандербильтом.

История началась с обычного жареного картофеля. Вандербильт несколько раз отправлял блюдо обратно на кухню, жалуясь на слишком толстые ломтики. В порыве раздражения Крам решил проучить привередливого богача. Он нарезал картофель тончайшими пластинками, едва ли не прозрачными, и обжарил их до хруста.

К удивлению повара, эксперимент удался. Саратогские чипсы (Saratoga Chips) стали фирменным блюдом ресторана, а Вандербильт превратился в постоянного клиента, жаждущего отведать новое блюдо.

Осознав перспективу своего изобретения, через несколько лет, Крам открыл собственный ресторан, где чипсы подавались как изысканная закуска. Они быстро стали символом богатства и подавались в самых престижных заведениях, например в отеле «Кадиллак» их сервировали с куриным салатом, а на лайнере «Беренгария» — с жареным фазаном

1890-е годы Уильям Тэппенден придумал как продвинуть закуску в массы, он начал продавать чипсы в бумажных пакетах прямо с улицы. А в 1930-х Лора Скаддер совершила революцию в упаковке, предложив герметичные пакеты из вощёной бумаги.

В СССР чипсы массово начали производить в 1963 под названием «Хрустящий картофель Московский в ломтиках», продукт быстро завоевал популярность среди советских школьников и подростков.

Даже в наше время чипсы остаются популярным лакомством для перекуса. То что в конце 19 века подавалось как элитное блюдо, сейчас доступно каждому.

Показать больше

3 мс. назад

В ленте «Кавказская пленница», наполненной множеством трюков и комических моментов, всегда находилось место для свежей шутки.

Во время съёмок Леонид Гайдай создал особый «Фонд шампанского». За каждую оригинальную и удачную идею, связанную с трюками или юмористическими сценами, актёры получали бутылку шампанского.

По итогам съёмок распределение «призового фонда» сложилось следующим образом:

Юрий Никулин получил 24 бутылки шампанского.

Евгений Моргунов заработал 18 бутылок.

Георгий Вицин получил всего одну бутылку, хотя предложил режиссёру множество отличных идей. Актёр принципиально не употреблял спиртное и отказывался от вознаграждения, несмотря на свою богатую фантазию.

Среди идей, предложенных Вициным, были такие яркие сцены, как эпизод с конвульсиями на дороге, фраза «Поберегись!» при выбрасывании из окна, а также идея с качающимся шприцем при знаменитой сцене укола. Эти моменты до сих пор остаются одними из самых запоминающихся в фильме.

Нас можно читать теперь и в Telegram, там будут выходить уникальные посты, которые вы в ВК не всегда увидите. Подписывайтесь!

t.me/history_0101

t.me/history_0101

t.me/history_0101

Во время съёмок Леонид Гайдай создал особый «Фонд шампанского». За каждую оригинальную и удачную идею, связанную с трюками или юмористическими сценами, актёры получали бутылку шампанского.

По итогам съёмок распределение «призового фонда» сложилось следующим образом:

Юрий Никулин получил 24 бутылки шампанского.

Евгений Моргунов заработал 18 бутылок.

Георгий Вицин получил всего одну бутылку, хотя предложил режиссёру множество отличных идей. Актёр принципиально не употреблял спиртное и отказывался от вознаграждения, несмотря на свою богатую фантазию.

Среди идей, предложенных Вициным, были такие яркие сцены, как эпизод с конвульсиями на дороге, фраза «Поберегись!» при выбрасывании из окна, а также идея с качающимся шприцем при знаменитой сцене укола. Эти моменты до сих пор остаются одними из самых запоминающихся в фильме.

Нас можно читать теперь и в Telegram, там будут выходить уникальные посты, которые вы в ВК не всегда увидите. Подписывайтесь!

t.me/history_0101

t.me/history_0101

t.me/history_0101

Показать больше

3 мс. назад

#Приключения #Драма #Фэнтези #Полнометражный

Смотреть на БУСТИ boosty.to/buddaanime

ПЛЕЙЛИСТ https://vkvideo.ru/playlis...

Озвучка: [СтудийнаяБанда]

t.me/BuddaAnime - информация о залитых видео

Смотреть на БУСТИ boosty.to/buddaanime

ПЛЕЙЛИСТ https://vkvideo.ru/playlis...

Озвучка: [СтудийнаяБанда]

t.me/BuddaAnime - информация о залитых видео

Показать больше

3 мс. назад

#Экшен #БоевыеИскусства #Приключения #Фантастика #Китай #3D

Смотреть на БУСТИ boosty.to/buddaanime

Или в Небожители (1000+ Китайских 3D и 2D марафонов, вход платный) обращаться в личные сообщения группы Budda Anime

t.me/BuddaAnime - информация о залитых видео

Смотреть на БУСТИ boosty.to/buddaanime

Или в Небожители (1000+ Китайских 3D и 2D марафонов, вход платный) обращаться в личные сообщения группы Budda Anime

t.me/BuddaAnime - информация о залитых видео

Показать больше

При финансовой поддержке

Memes Admin

4 мс. назад