2 мс. назад

Выстрел в будущее: как убийство Столыпина изменило судьбу России

Вечер 14 сентября 1911 года в Киеве был наполнен парадностью и символикой. В городе, украшенном флагами и гирляндами, проходили торжества в честь 50-летия отмены крепостного права — события, которое должно было стать точкой отсчёта новой, более справедливой России. В центре внимания — император Николай II, его дочери и, рядом, человек, чья фигура становилась всё более значимой: председатель Совета министров Пётр Аркадьевич Столыпин. Его реформы — выделение земли крестьянам, паспортизация, военно-полевые суды — вызывали споры, но никто не мог отрицать: он пытался спасти империю от хаоса. И именно в этот вечер, в зале Киевского городского театра, под аплодисменты и музыку, прозвучали два выстрела, изменившие ход истории.

Спектакль «Сказка о царе Салтане» шёл вовсю, когда во втором антракте Столыпин остался в зале, а царь с дочерьми вышел в фойе. Премьер-министр стоял у рампы, разговаривал с приближёнными — открытый, уверенный, как всегда. В этот момент из рядов вышел молодой человек в строгом фраке — Дмитрий Богров. Он прошёл мимо охраны, как будто имел право быть рядом. На расстоянии вытянутой руки он достал револьвер и дважды выстрелил. Первая пуля, предназначенная в сердце, ударилась в золотой крест ордена Святого Владимира, изменила траекторию и вошла в живот. Вторая пуля, пролетевшая навылет через руку Столыпина, ранила скрипача оркестра Антона Берглера. Позже тот будет утверждать, что стреляли именно в него — и вступит в затяжную переписку с властями, пытаясь доказать, что стал «жертвой заговора». Богров не скрывался — его схватили прямо в зале. Всё произошло на глазах у высшей элиты, при полном провале охраны.

Расследование вскрыло шокирующую правду: убийца был не просто революционером. Дмитрий Богров — выпускник юридического факультета Киевского университета — с 1907 года работал агентом Охранного отделения под псевдонимом «Аленский». Он передавал сведения о революционных кругах, вёл двойную игру. Многие задавались вопросом: как агент охранки оказался на таком расстоянии от одного из главных людей в стране? Был ли это промах системы? Или — хладнокровное устранение слишком сильного реформатора, чья власть и популярность начинали вызывать тревогу и в Кремле, и в революционных лагерях? Реформатор, ещё до поездки в Киев, говорил: «Меня убьют. И убьют те, кто должен меня охранять».

Столыпина был одним из немногих, кто видел Россию не через призму насилия или идеологии, а как организм, требующий постепенных, но решительных перемен. Его знаменитое обещание — «дать России 20 спокойных лет» — звучало как вызов эпохе. Но общество не дождалось этих лет. Вместо реформ — революция, вместо стабильности — гражданская война, а вместо крестьянских усадеб — коллективизация.

Вечер 14 сентября 1911 года в Киеве был наполнен парадностью и символикой. В городе, украшенном флагами и гирляндами, проходили торжества в честь 50-летия отмены крепостного права — события, которое должно было стать точкой отсчёта новой, более справедливой России. В центре внимания — император Николай II, его дочери и, рядом, человек, чья фигура становилась всё более значимой: председатель Совета министров Пётр Аркадьевич Столыпин. Его реформы — выделение земли крестьянам, паспортизация, военно-полевые суды — вызывали споры, но никто не мог отрицать: он пытался спасти империю от хаоса. И именно в этот вечер, в зале Киевского городского театра, под аплодисменты и музыку, прозвучали два выстрела, изменившие ход истории.

Спектакль «Сказка о царе Салтане» шёл вовсю, когда во втором антракте Столыпин остался в зале, а царь с дочерьми вышел в фойе. Премьер-министр стоял у рампы, разговаривал с приближёнными — открытый, уверенный, как всегда. В этот момент из рядов вышел молодой человек в строгом фраке — Дмитрий Богров. Он прошёл мимо охраны, как будто имел право быть рядом. На расстоянии вытянутой руки он достал револьвер и дважды выстрелил. Первая пуля, предназначенная в сердце, ударилась в золотой крест ордена Святого Владимира, изменила траекторию и вошла в живот. Вторая пуля, пролетевшая навылет через руку Столыпина, ранила скрипача оркестра Антона Берглера. Позже тот будет утверждать, что стреляли именно в него — и вступит в затяжную переписку с властями, пытаясь доказать, что стал «жертвой заговора». Богров не скрывался — его схватили прямо в зале. Всё произошло на глазах у высшей элиты, при полном провале охраны.

Расследование вскрыло шокирующую правду: убийца был не просто революционером. Дмитрий Богров — выпускник юридического факультета Киевского университета — с 1907 года работал агентом Охранного отделения под псевдонимом «Аленский». Он передавал сведения о революционных кругах, вёл двойную игру. Многие задавались вопросом: как агент охранки оказался на таком расстоянии от одного из главных людей в стране? Был ли это промах системы? Или — хладнокровное устранение слишком сильного реформатора, чья власть и популярность начинали вызывать тревогу и в Кремле, и в революционных лагерях? Реформатор, ещё до поездки в Киев, говорил: «Меня убьют. И убьют те, кто должен меня охранять».

Столыпина был одним из немногих, кто видел Россию не через призму насилия или идеологии, а как организм, требующий постепенных, но решительных перемен. Его знаменитое обещание — «дать России 20 спокойных лет» — звучало как вызов эпохе. Но общество не дождалось этих лет. Вместо реформ — революция, вместо стабильности — гражданская война, а вместо крестьянских усадеб — коллективизация.

Показать больше

2 мс. назад

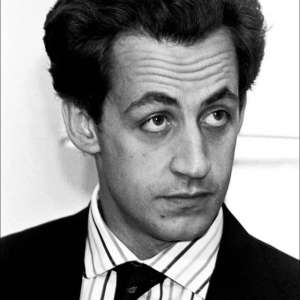

Мэр Парижа Жак Ширак и молодой Николя Саркози, который возглавляет молодёжный комитет по поддержке Жака Ширака на президентских выборах. Франция, 1981 год

В 1981 году Франция стояла на пороге политической перезагрузки. Эпоха Валери Жискара д’Эстена подходила к концу, а левый фронт во главе с Франсуа Миттераном набирал силу. В этой напряжённой атмосфере президент Жак Ширак, бывший премьер-министром при Жискаре, готовился к своей первой попытке взять высший пост. Ключевым игроком в его кампании стал не соратник с десятилетним стажем, а 26-летний юрист по имени Николя Саркози — энергичный, амбициозный и уже тогда не боявшийся идти наперекор установившимся правилам. Именно он возглавил молодёжный комитет в поддержку Ширака, став лицом нового поколения консервативной политики и заложив фундамент своей будущей карьеры.

Саркози, сын венгерского эмигранта и французской аристократки, с юности демонстрировал необычайную политическую хватку. Уже в 19 лет он вступил в «Союз демократов в поддержку республики» — партию, близкую к галлизму, и быстро привлёк внимание Ширака и его соратника Шарля Паскуа. К 1981 году он не был просто активистом — он был организатором, оратором, стратегом. Его молодёжный комитет стал неофициальным предвыборным штабом Ширака: он запускал агитацию в университетах, организовывал митинги, писал лозунги и умел говорить на языке молодёжи, не теряя консервативного посыла.

Интересно, что несмотря на поражение Ширака в 1981 году, Саркози не проиграл. Напротив — его энергия, харизма и способность мобилизовать людей сделали его заметной фигурой в партийных кругах. Уже через два года он станет мэром Нёйи-сюр-Сен, а позже — одним из самых влиятельных министров Франции. Но именно кампания 1981 года стала его первым настоящим испытанием и первым шагом к президентскому креслу, которое он займёт спустя 26 лет.

В 1981 году Франция стояла на пороге политической перезагрузки. Эпоха Валери Жискара д’Эстена подходила к концу, а левый фронт во главе с Франсуа Миттераном набирал силу. В этой напряжённой атмосфере президент Жак Ширак, бывший премьер-министром при Жискаре, готовился к своей первой попытке взять высший пост. Ключевым игроком в его кампании стал не соратник с десятилетним стажем, а 26-летний юрист по имени Николя Саркози — энергичный, амбициозный и уже тогда не боявшийся идти наперекор установившимся правилам. Именно он возглавил молодёжный комитет в поддержку Ширака, став лицом нового поколения консервативной политики и заложив фундамент своей будущей карьеры.

Саркози, сын венгерского эмигранта и французской аристократки, с юности демонстрировал необычайную политическую хватку. Уже в 19 лет он вступил в «Союз демократов в поддержку республики» — партию, близкую к галлизму, и быстро привлёк внимание Ширака и его соратника Шарля Паскуа. К 1981 году он не был просто активистом — он был организатором, оратором, стратегом. Его молодёжный комитет стал неофициальным предвыборным штабом Ширака: он запускал агитацию в университетах, организовывал митинги, писал лозунги и умел говорить на языке молодёжи, не теряя консервативного посыла.

Интересно, что несмотря на поражение Ширака в 1981 году, Саркози не проиграл. Напротив — его энергия, харизма и способность мобилизовать людей сделали его заметной фигурой в партийных кругах. Уже через два года он станет мэром Нёйи-сюр-Сен, а позже — одним из самых влиятельных министров Франции. Но именно кампания 1981 года стала его первым настоящим испытанием и первым шагом к президентскому креслу, которое он займёт спустя 26 лет.

Показать больше

2 мс. назад

«Мыльная опера»: как реклама мыла породила эпоху драмы

24 августа 1938 года в американской газете The Christian Century появилось слово, которое впоследствии станет нарицательным: «мыльная опера» (soap opera). Это не было названием нового жанра — на тот момент радио-драмы уже несколько лет выходили в эфир. Но именно в этот день термин впервые был зафиксирован в печати, обозначив целую культурную эпоху.

В 1930-е годы радио стало главным развлечением в американских домах. Днём, когда мужчины уходили на работу, женщины оставались одни — с детьми, уборкой и тишиной. Радиостанции быстро поняли, что эта аудитория — золотое дно для рекламы. И вот тут в игру вступили производители бытовой химии — в первую очередь, компании, выпускающие мыло. Такие бренды, как «Procter & Gamble», «Colgate» и «Ivory», начали финансировать драматические радиосериалы, ориентированные на женщин. Истории кружились вокруг любовных треугольников, скрытых рождений, внезапных наследств, сумасшедших родственников и таинственных прошлых жизней. Главные героини — молодые женщины, сталкивающиеся с моральными выборами, изменами, болезнями, потерями. Эпизоды заканчивались на пике напряжения — чтобы слушательница обязательно включила радио на следующий день.

Название «мыльная опера» возникло не случайно. Журналист «The Christian Century» использовал его с иронией, подчеркивая, что эти драмы — не искусство, а коммерческий продукт, «опера» для масс, продвигаемая через рекламу мыла. Со временем термин прижился. Позже, с приходом телевидения, жанр перекочевал на экран: появились такие гиганты, как «Отчаянные домохозяйки», и «Санта-Барбара». Но суть осталась прежней — бесконечный поток эмоций, растянутый на годы, десятилетия, иногда — на поколения. Интересно, что «Procter & Gamble» не просто спонсировала эти передачи — она фактически управляла производством, определяя сюжеты, персонажей и даже финалы.

Эти сериалы стали первым массовым пространством, где женские переживания, пусть и в утрированной форме, получили голос. Да, они манипулировали чувствами, продавали мыло и укрепляли стереотипы. Но они же давали женщинам возможность чувствовать — переживать чужую боль, радоваться чужому счастью, мечтать о другом. Сегодня, когда мы смотрим на потоковые сервисы с их «умными» сериалами, легко забыть: всё началось с рекламы мыла и радиоприёмника на кухне. А может, и не так уж много изменилось — просто мыло стало шампунем, а эфир — стримингом.

24 августа 1938 года в американской газете The Christian Century появилось слово, которое впоследствии станет нарицательным: «мыльная опера» (soap opera). Это не было названием нового жанра — на тот момент радио-драмы уже несколько лет выходили в эфир. Но именно в этот день термин впервые был зафиксирован в печати, обозначив целую культурную эпоху.

В 1930-е годы радио стало главным развлечением в американских домах. Днём, когда мужчины уходили на работу, женщины оставались одни — с детьми, уборкой и тишиной. Радиостанции быстро поняли, что эта аудитория — золотое дно для рекламы. И вот тут в игру вступили производители бытовой химии — в первую очередь, компании, выпускающие мыло. Такие бренды, как «Procter & Gamble», «Colgate» и «Ivory», начали финансировать драматические радиосериалы, ориентированные на женщин. Истории кружились вокруг любовных треугольников, скрытых рождений, внезапных наследств, сумасшедших родственников и таинственных прошлых жизней. Главные героини — молодые женщины, сталкивающиеся с моральными выборами, изменами, болезнями, потерями. Эпизоды заканчивались на пике напряжения — чтобы слушательница обязательно включила радио на следующий день.

Название «мыльная опера» возникло не случайно. Журналист «The Christian Century» использовал его с иронией, подчеркивая, что эти драмы — не искусство, а коммерческий продукт, «опера» для масс, продвигаемая через рекламу мыла. Со временем термин прижился. Позже, с приходом телевидения, жанр перекочевал на экран: появились такие гиганты, как «Отчаянные домохозяйки», и «Санта-Барбара». Но суть осталась прежней — бесконечный поток эмоций, растянутый на годы, десятилетия, иногда — на поколения. Интересно, что «Procter & Gamble» не просто спонсировала эти передачи — она фактически управляла производством, определяя сюжеты, персонажей и даже финалы.

Эти сериалы стали первым массовым пространством, где женские переживания, пусть и в утрированной форме, получили голос. Да, они манипулировали чувствами, продавали мыло и укрепляли стереотипы. Но они же давали женщинам возможность чувствовать — переживать чужую боль, радоваться чужому счастью, мечтать о другом. Сегодня, когда мы смотрим на потоковые сервисы с их «умными» сериалами, легко забыть: всё началось с рекламы мыла и радиоприёмника на кухне. А может, и не так уж много изменилось — просто мыло стало шампунем, а эфир — стримингом.

Показать больше

2 мс. назад

Екатерина Пешкова: женщина, которая спасала тысячи, не поднимая меча

Когда мы вспоминаем Максима Горького, перед глазами встаёт образ писателя-революционера, бунтаря, чьи строки будоражили умы. Но за этим громким именем — тень, ставшая опорой целой эпохи. Екатерина Пешкова — не просто супруга великого писателя, а личность, чья жизнь была пропитана болью, стойкостью и безмолвным героизмом. Её история — это не романтическая биография, а испытание на прочность: потеря любви, смерть ребёнка, предательство судьбы. И всё же она не сломалась. Наоборот — из глубины горя выросла «железная дама», которой боялись даже в Кремле. Это история женщины, чья сила не измерялась властью, а проявлялась в умении вытирать слёзы тем, кого забыл весь мир.

Родившись в дворянской семье, Екатерина Волжина росла в атмосфере культуры и утончённости. В девятнадцать лет она устроилась корректором в газету — редкость для женщины того времени. Именно там она встретила Алексея Пешкова, будущего Максима Горького. Он был полной противоположностью её мечтам: грубоватый, с прошлым бродяги, с характером, как у шторма. Родители Екатерины воспротивились браку, но после смерти отца она вышла замуж. В Нижнем Новгороде у них родились сын Максим и дочь Екатерина. Но Горький, увлечённый литературой и собственной славой, постепенно отдалился от семьи. А в 1906 году произошло несчастье: их дочь умерла от менингита. В этот момент Горький был в Америке — с другой женщиной. Он прислал лишь короткое письмо. Екатерина осталась одна. В горе она расписала гроб дочери цветами — как прощальный аккорд любви, которую не успели выразить.

Этот удар стал переломным. Вместо того чтобы замкнуться в боли, она уехала в Европу — учиться, жить, помогать. В Париже она посещала лекции в Сорбонне, но главное её призвание обрело форму позже. Вернувшись в Россию, она возглавила Политический Красный Крест, а затем создала организацию «Помполит» — помощь политзаключённым. С Кузнецкого моста, 24, начинался последний луч надежды для тысяч семей. Туда приносили посылки, деньги, письма. Туда приходили люди, потерявшие близких в лагерях. Екатерина Пешкова лично ездила в тюрьмы, вела переписку с властями, добивалась освобождения невиновных. Говорят, что даже Сталин, узнав о её визите, приказывал: «Пешкову пропустить». Генрих Ягода однажды спросил её: «Когда вы закроете эту лавочку?» — на что она ответила: «Как только вы закроете свою». Её не трогали — слишком высок был её статус, слишком сильна — её совесть.

Секрет силы Екатерины Пешковой — не в гневе, а в сострадании. Она не боролась за власть, не писала манифесты, не стояла на трибунах. Она просто не позволяла миру стать бездушным. Каждое письмо, каждый посылочный ящик, каждый визит в тюрьму — это был акт сопротивления жестокости. Когда у неё умер сын, потом — муж, она могла бы сложить руки. Но она продолжала идти. Не ради славы, не ради признания, а потому что знала: если она остановится, кто-то останется без голоса. В наше время, когда героизм часто ассоциируется с громкими именами и экранами, её история напоминает: настоящая сила — в тихой, упорной доброте. Та, что не сдаётся.

Когда мы вспоминаем Максима Горького, перед глазами встаёт образ писателя-революционера, бунтаря, чьи строки будоражили умы. Но за этим громким именем — тень, ставшая опорой целой эпохи. Екатерина Пешкова — не просто супруга великого писателя, а личность, чья жизнь была пропитана болью, стойкостью и безмолвным героизмом. Её история — это не романтическая биография, а испытание на прочность: потеря любви, смерть ребёнка, предательство судьбы. И всё же она не сломалась. Наоборот — из глубины горя выросла «железная дама», которой боялись даже в Кремле. Это история женщины, чья сила не измерялась властью, а проявлялась в умении вытирать слёзы тем, кого забыл весь мир.

Родившись в дворянской семье, Екатерина Волжина росла в атмосфере культуры и утончённости. В девятнадцать лет она устроилась корректором в газету — редкость для женщины того времени. Именно там она встретила Алексея Пешкова, будущего Максима Горького. Он был полной противоположностью её мечтам: грубоватый, с прошлым бродяги, с характером, как у шторма. Родители Екатерины воспротивились браку, но после смерти отца она вышла замуж. В Нижнем Новгороде у них родились сын Максим и дочь Екатерина. Но Горький, увлечённый литературой и собственной славой, постепенно отдалился от семьи. А в 1906 году произошло несчастье: их дочь умерла от менингита. В этот момент Горький был в Америке — с другой женщиной. Он прислал лишь короткое письмо. Екатерина осталась одна. В горе она расписала гроб дочери цветами — как прощальный аккорд любви, которую не успели выразить.

Этот удар стал переломным. Вместо того чтобы замкнуться в боли, она уехала в Европу — учиться, жить, помогать. В Париже она посещала лекции в Сорбонне, но главное её призвание обрело форму позже. Вернувшись в Россию, она возглавила Политический Красный Крест, а затем создала организацию «Помполит» — помощь политзаключённым. С Кузнецкого моста, 24, начинался последний луч надежды для тысяч семей. Туда приносили посылки, деньги, письма. Туда приходили люди, потерявшие близких в лагерях. Екатерина Пешкова лично ездила в тюрьмы, вела переписку с властями, добивалась освобождения невиновных. Говорят, что даже Сталин, узнав о её визите, приказывал: «Пешкову пропустить». Генрих Ягода однажды спросил её: «Когда вы закроете эту лавочку?» — на что она ответила: «Как только вы закроете свою». Её не трогали — слишком высок был её статус, слишком сильна — её совесть.

Секрет силы Екатерины Пешковой — не в гневе, а в сострадании. Она не боролась за власть, не писала манифесты, не стояла на трибунах. Она просто не позволяла миру стать бездушным. Каждое письмо, каждый посылочный ящик, каждый визит в тюрьму — это был акт сопротивления жестокости. Когда у неё умер сын, потом — муж, она могла бы сложить руки. Но она продолжала идти. Не ради славы, не ради признания, а потому что знала: если она остановится, кто-то останется без голоса. В наше время, когда героизм часто ассоциируется с громкими именами и экранами, её история напоминает: настоящая сила — в тихой, упорной доброте. Та, что не сдаётся.

Показать больше

2 мс. назад

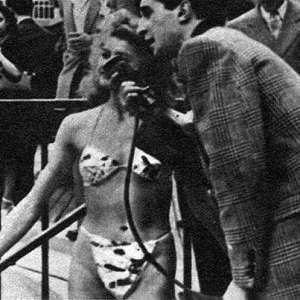

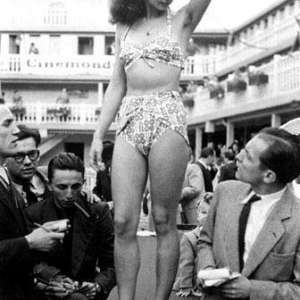

«Пупок, потрясший мир»: как бикини покорило Париж

В 1946 году Париж ещё оправлялся от войны, а мода всё так же держалась за скромность и закрытые силуэты. В этот момент французский инженер и дизайнер Луи Рейар (Louis Réard) бросил вызов общественному вкусу, представив купальник, который едва прикрывал тело. Он назвал своё изобретение «бикини» — в честь атолла Бикини в Тихом океане, где вскоре после этого прошли испытания атомной бомбы. Намёк был прямым: как взрыв потряс мир, так и этот купальник должен был стать сенсацией.

Однако найти модель, готовую продемонстрировать столь смелое творение, оказалось непросто. Ни одна профессиональная манекенщица не рискнула выйти на подиум в наряде, обнажавшем живот. Тогда Рейар обратился в парижское казино и нанял Мишель Бернардини — 19-летнюю стриптиз-танцовщицу. Для неё публичное обнажение не было табу, и она согласилась стать лицом революции в моде.

Презентация прошла в одном из парижских бассейнов. Зрители были в шоке: впервые в истории моды пупок оказался на виду. Это стало главным скандалом и главным символом нового времени. Пресса взорвалась заголовками, церковь осудила, а женщины — начали мечтать о таком купальнике. Мишель получила более 50 000 писем от восхищённых поклонников, став первой «иконой бикини».

Сегодня бикини — неотъемлемая часть пляжной культуры, символ свободы и уверенности. Но его путь к признанию начался с отчаянного шага инженера и смелости женщины, которой не было стыдно быть собой.

В 1946 году Париж ещё оправлялся от войны, а мода всё так же держалась за скромность и закрытые силуэты. В этот момент французский инженер и дизайнер Луи Рейар (Louis Réard) бросил вызов общественному вкусу, представив купальник, который едва прикрывал тело. Он назвал своё изобретение «бикини» — в честь атолла Бикини в Тихом океане, где вскоре после этого прошли испытания атомной бомбы. Намёк был прямым: как взрыв потряс мир, так и этот купальник должен был стать сенсацией.

Однако найти модель, готовую продемонстрировать столь смелое творение, оказалось непросто. Ни одна профессиональная манекенщица не рискнула выйти на подиум в наряде, обнажавшем живот. Тогда Рейар обратился в парижское казино и нанял Мишель Бернардини — 19-летнюю стриптиз-танцовщицу. Для неё публичное обнажение не было табу, и она согласилась стать лицом революции в моде.

Презентация прошла в одном из парижских бассейнов. Зрители были в шоке: впервые в истории моды пупок оказался на виду. Это стало главным скандалом и главным символом нового времени. Пресса взорвалась заголовками, церковь осудила, а женщины — начали мечтать о таком купальнике. Мишель получила более 50 000 писем от восхищённых поклонников, став первой «иконой бикини».

Сегодня бикини — неотъемлемая часть пляжной культуры, символ свободы и уверенности. Но его путь к признанию начался с отчаянного шага инженера и смелости женщины, которой не было стыдно быть собой.

Показать больше

2 мс. назад

На фотографии 1910 года — крепкие люди из сибирского села Енисейской губернии.

Все одеты по-праздничному: шинели, сапоги, аккуратные стрижки — видно, что перед съёмкой готовились основательно. Кто-то гордо держит ружьё — символ защиты и промысла, другой — балалайку, намекая, что жизнь здесь не только труд, но и музыка, праздник, семейные посиделки. На заднем плане — добротный деревянный дом, свидетельствующий о достатке и устроенности быта. Это не бедные батраки, а, скорее всего, зажиточная крестьянская семья, живущая в ладу с природой, традициями и своими возможностями.

По России было множество таких сибирских селении, где люди строили свою жизнь с оружием для охоты и балалайкой для души.

Все одеты по-праздничному: шинели, сапоги, аккуратные стрижки — видно, что перед съёмкой готовились основательно. Кто-то гордо держит ружьё — символ защиты и промысла, другой — балалайку, намекая, что жизнь здесь не только труд, но и музыка, праздник, семейные посиделки. На заднем плане — добротный деревянный дом, свидетельствующий о достатке и устроенности быта. Это не бедные батраки, а, скорее всего, зажиточная крестьянская семья, живущая в ладу с природой, традициями и своими возможностями.

По России было множество таких сибирских селении, где люди строили свою жизнь с оружием для охоты и балалайкой для души.

Показать больше

2 мс. назад

Когда в конце XVIII века фабричные трубы начали подниматься над британскими городами, а грохот станков стал саундтреком нового времени, никто не задумывался, чьи руки на самом деле крутят эти механизмы. За стремительным ростом производства стояли не только изобретения и капитал, но и сотни тысяч детей — мальчики и девочки, которых с шести-семи лет отправляли на работу. Их труд был не побочным явлением, а ключевым элементом индустриального роста. Дешёвые, послушные, легко управляемые, они становились идеальной рабочей силой в условиях жёсткой конкуренции и отсутствия социальных норм.

Фабриканты сознательно предпочитали детей взрослым: платить им нужно было в разы меньше, а контролировать — проще. Многие семьи, оказавшись на грани выживания после отмены приходской помощи и массового переселения из сёл в города, вынуждены были посылать своих детей на заработки. Ребёнок в шахте или на фабрике приносил хотя бы несколько пенсов в неделю — этого хватало, чтобы не умереть с голоду. Условия труда были ужасающими: 14–16 часов в день, в душных, шумных помещениях, без перерывов, при искусственном освещении и в опасной близости от движущихся механизмов. В угольных шахтах дети ползли по узким штрекам с лампами в руках, закрывая вентиляционные двери — по несколько часов в полной темноте, в одиночестве, в холоде.

Особенно высокая концентрация детского труда была в текстильной промышленности. В Ланкашире и Йоркшире до 50% рабочих на хлопчатобумажных фабриках составляли дети. Девочки-«мальчики» лазили под работающими станками, чтобы заправлять нити, рискуя жизнью при малейшей ошибке. Многие теряли пальцы, волосы, а порой и сознание от усталости. Из-за постоянного напряжения, недостатка солнечного света и питания у детей замедлялось физическое развитие: они вырастали искривлёнными, слабыми, с хроническими болезнями.

Первые попытки регулирования труда появились лишь в 1833 году — Закон о фабриках запрещал труд детям младше 9 лет в хлопковой промышленности и ограничивал рабочий день для подростков. Но надзор был слаб, а штрафы — незначительны, поэтому нарушения продолжались повсеместно.

Постепенно общество начало просыпаться. Благодаря усилиям реформаторов, таких как лорд Шафтсбери, и писателей, вроде Чарльза Диккенса, чьи произведения вскрывали социальные проблемы, публика всё чаще задавалась вопросом: ценой чьей боли строится богатство государства? Диккенс в «Оливере Твисте» показал не просто сироту, а символ поколения, брошенного на произвол судьбы. Пресса начала публиковать шокирующие отчёты инспекторов, а свидетельства бывших детских рабочих вызывали сочувствие и гнев. Это привело к ужесточению законов: к 1870-м годам обязательное школьное образование стало реальностью, а детский труд — исключением, а не правилом.

Смотря назад, невозможно не задаться вопросом: сколько жизней было сломано ради того, чтобы мир стал «современным»? Промышленная революция показала, что прогресс не всегда идёт рука об руку с гуманностью. Дети тех лет стали невольными двигателями перемен — их страдания свормировали современные представления о правах человека, труде и детстве. И хотя в Европе и Северной Америке подобная практика сегодня почти исчезла, в некоторых странах дети до сих пор работают на полях, в шахтах, на улицах.

Фабриканты сознательно предпочитали детей взрослым: платить им нужно было в разы меньше, а контролировать — проще. Многие семьи, оказавшись на грани выживания после отмены приходской помощи и массового переселения из сёл в города, вынуждены были посылать своих детей на заработки. Ребёнок в шахте или на фабрике приносил хотя бы несколько пенсов в неделю — этого хватало, чтобы не умереть с голоду. Условия труда были ужасающими: 14–16 часов в день, в душных, шумных помещениях, без перерывов, при искусственном освещении и в опасной близости от движущихся механизмов. В угольных шахтах дети ползли по узким штрекам с лампами в руках, закрывая вентиляционные двери — по несколько часов в полной темноте, в одиночестве, в холоде.

Особенно высокая концентрация детского труда была в текстильной промышленности. В Ланкашире и Йоркшире до 50% рабочих на хлопчатобумажных фабриках составляли дети. Девочки-«мальчики» лазили под работающими станками, чтобы заправлять нити, рискуя жизнью при малейшей ошибке. Многие теряли пальцы, волосы, а порой и сознание от усталости. Из-за постоянного напряжения, недостатка солнечного света и питания у детей замедлялось физическое развитие: они вырастали искривлёнными, слабыми, с хроническими болезнями.

Первые попытки регулирования труда появились лишь в 1833 году — Закон о фабриках запрещал труд детям младше 9 лет в хлопковой промышленности и ограничивал рабочий день для подростков. Но надзор был слаб, а штрафы — незначительны, поэтому нарушения продолжались повсеместно.

Постепенно общество начало просыпаться. Благодаря усилиям реформаторов, таких как лорд Шафтсбери, и писателей, вроде Чарльза Диккенса, чьи произведения вскрывали социальные проблемы, публика всё чаще задавалась вопросом: ценой чьей боли строится богатство государства? Диккенс в «Оливере Твисте» показал не просто сироту, а символ поколения, брошенного на произвол судьбы. Пресса начала публиковать шокирующие отчёты инспекторов, а свидетельства бывших детских рабочих вызывали сочувствие и гнев. Это привело к ужесточению законов: к 1870-м годам обязательное школьное образование стало реальностью, а детский труд — исключением, а не правилом.

Смотря назад, невозможно не задаться вопросом: сколько жизней было сломано ради того, чтобы мир стал «современным»? Промышленная революция показала, что прогресс не всегда идёт рука об руку с гуманностью. Дети тех лет стали невольными двигателями перемен — их страдания свормировали современные представления о правах человека, труде и детстве. И хотя в Европе и Северной Америке подобная практика сегодня почти исчезла, в некоторых странах дети до сих пор работают на полях, в шахтах, на улицах.

Показать больше

2 мс. назад

Как один фермер уменьшил площадь Франции на 2 метра

В 2018 году на тихой сельской окраине между Бельгией и Францией разыгралась история, в которую с трудом верится: местный фермер, не подозревая о последствиях, сдвинул двухсотлетний пограничный камень — и на несколько дней фактически изменил международную границу.

Жан-Пьер Эрман, владелец небольшого участка в бельгийской деревне Флерин, наткнулся на старинный камень, мешавший вспашке поля. Решив, что это просто булыжник, он откатил его на 1,8 метра в сторону Франции. Однако этот камень оказался одним из официальных маркеров, установленных в 1819 году после Венского конгресса — символом, закреплённым международным договором. Его смещение формально перенесло границу, увеличив бельгийскую территорию и уменьшив французскую.

Реакция властей удивила всех: вместо протестов и юридических разбирательств последовали шутки. «Бельгия, наконец, решила расширяться?» — прозвучало из Парижа. Брюссель ответил с достоинством, но с улыбкой: «Это был не захват, а ошибка сельхозтехники». Тем не менее, обе страны подтвердили: границы, установленные веками, не подлежат корректировке по настроению. Бельгийские чиновники вежливо попросили фермера вернуть камень на место, напомнив, что даже два метра могут повлечь споры о собственности, юрисдикции и нарушении международного права.

Камень был восстановлен с участием геодезистов и зафиксирован по GPS. Сегодня он стоит на своём законном месте. Фермер Эрман, ставший непреднамеренным участником дипломатического эпизода, теперь, как до сих пор говорят, обходит камень стороной — и проверяет, на месте ли он, каждый раз перед вспашкой.

В 2018 году на тихой сельской окраине между Бельгией и Францией разыгралась история, в которую с трудом верится: местный фермер, не подозревая о последствиях, сдвинул двухсотлетний пограничный камень — и на несколько дней фактически изменил международную границу.

Жан-Пьер Эрман, владелец небольшого участка в бельгийской деревне Флерин, наткнулся на старинный камень, мешавший вспашке поля. Решив, что это просто булыжник, он откатил его на 1,8 метра в сторону Франции. Однако этот камень оказался одним из официальных маркеров, установленных в 1819 году после Венского конгресса — символом, закреплённым международным договором. Его смещение формально перенесло границу, увеличив бельгийскую территорию и уменьшив французскую.

Реакция властей удивила всех: вместо протестов и юридических разбирательств последовали шутки. «Бельгия, наконец, решила расширяться?» — прозвучало из Парижа. Брюссель ответил с достоинством, но с улыбкой: «Это был не захват, а ошибка сельхозтехники». Тем не менее, обе страны подтвердили: границы, установленные веками, не подлежат корректировке по настроению. Бельгийские чиновники вежливо попросили фермера вернуть камень на место, напомнив, что даже два метра могут повлечь споры о собственности, юрисдикции и нарушении международного права.

Камень был восстановлен с участием геодезистов и зафиксирован по GPS. Сегодня он стоит на своём законном месте. Фермер Эрман, ставший непреднамеренным участником дипломатического эпизода, теперь, как до сих пор говорят, обходит камень стороной — и проверяет, на месте ли он, каждый раз перед вспашкой.

Показать больше

2 мс. назад

👹Валентина Матвиенко раскритиковала Лабубу и призвала Российских умельцев создавать подобные мировые тренды.

"Весь мир заболел этой куклой. Все носят эту куклу на сумках, это модно, это стильно. Где наши вот такие продвинутые, новые, креативные товары, которые бы у нас в стране пользовались спросом и которые можно было бы сделать модным трендом в мире? У нас столько талантливых людей, творческих! Их надо чуть-чуть поддержать."

Капитализация компании, производящей Лабубу, за несколько месяцев превзошла стоимость "Газпрома". 41 миллиард против 38.

"Весь мир заболел этой куклой. Все носят эту куклу на сумках, это модно, это стильно. Где наши вот такие продвинутые, новые, креативные товары, которые бы у нас в стране пользовались спросом и которые можно было бы сделать модным трендом в мире? У нас столько талантливых людей, творческих! Их надо чуть-чуть поддержать."

Капитализация компании, производящей Лабубу, за несколько месяцев превзошла стоимость "Газпрома". 41 миллиард против 38.

Показать больше

При финансовой поддержке

Memes Admin

4 мс. назад