2 мс. назад

2 мс. назад

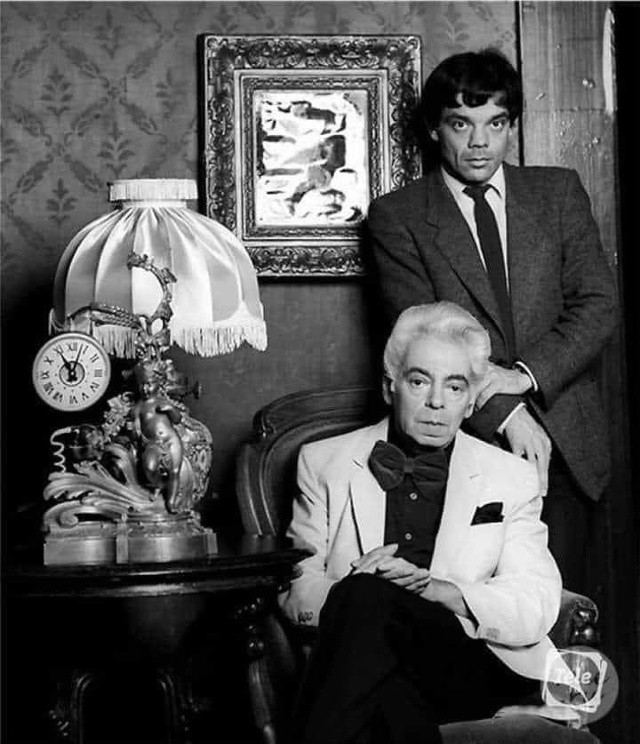

«Отец подолгу гастролировал в столице и жил всегда в одном и том же номере разрушенной в прошлом году гостиницы «Москва».

Однажды мы поспорили: отец сказал, что сможет так перевоплотиться в официанта из гостиничного ресторана, что его никто не узнает. Хотя его лицо было известно буквально каждому в стране!

Советские официанты имели особые приметы: узкий пиджачок, короткие брючки, неряшливый вид, прохиндейская и в то же время не очень внимательная манера обслуживать. А у отца была молниеносная актёрская хватка на профессиональные особенности и детали...

В первом номере, куда папа понёс заказ, оживлённо беседовали две дамы. И до такой степени он был обычный официант, что они его даже не отметили взором.

Но вот в следующем номере жил грузин, и он сразу же приклеился к отцу взглядом. И как папа ни маскировался под профессиональное равнодушие, что бы ни делал, грузин неотрывно следил за каждым его движением.

Наконец, не выдержал: «Скажите, вам никто не говорил, что вы очень похожи на Райкина?» «Да, - отвечает отец, - меня даже в шутку называют Райкиным». - «И вы никогда его не видели?» - «Нет», - сказал папа, и тут он, конечно, не соврал. «Вот, - грузин полез за деньгами, - обязательно сходите на его концерт. Вам очень повезло - он как раз здесь на гастролях!»

Спор закончился вничью. А вечером на спектакле папа в первом ряду увидел этого грузина. Весь спектакль он торчал у него перед глазами, и на поклоне папа не удержался и подмигнул. И с человеком произошло страшное: грузин вскочил, стал хватать своих соседей за руки и, бешено вращая глазами, что-то им рассказывать. Соседи нервно выдёргивали руки, потому что кто бы поверил рассказу, что грузина за завтраком обслуживал сам Райкин...».

© Константин Райкин.

Однажды мы поспорили: отец сказал, что сможет так перевоплотиться в официанта из гостиничного ресторана, что его никто не узнает. Хотя его лицо было известно буквально каждому в стране!

Советские официанты имели особые приметы: узкий пиджачок, короткие брючки, неряшливый вид, прохиндейская и в то же время не очень внимательная манера обслуживать. А у отца была молниеносная актёрская хватка на профессиональные особенности и детали...

В первом номере, куда папа понёс заказ, оживлённо беседовали две дамы. И до такой степени он был обычный официант, что они его даже не отметили взором.

Но вот в следующем номере жил грузин, и он сразу же приклеился к отцу взглядом. И как папа ни маскировался под профессиональное равнодушие, что бы ни делал, грузин неотрывно следил за каждым его движением.

Наконец, не выдержал: «Скажите, вам никто не говорил, что вы очень похожи на Райкина?» «Да, - отвечает отец, - меня даже в шутку называют Райкиным». - «И вы никогда его не видели?» - «Нет», - сказал папа, и тут он, конечно, не соврал. «Вот, - грузин полез за деньгами, - обязательно сходите на его концерт. Вам очень повезло - он как раз здесь на гастролях!»

Спор закончился вничью. А вечером на спектакле папа в первом ряду увидел этого грузина. Весь спектакль он торчал у него перед глазами, и на поклоне папа не удержался и подмигнул. И с человеком произошло страшное: грузин вскочил, стал хватать своих соседей за руки и, бешено вращая глазами, что-то им рассказывать. Соседи нервно выдёргивали руки, потому что кто бы поверил рассказу, что грузина за завтраком обслуживал сам Райкин...».

© Константин Райкин.

Показать больше

2 мс. назад

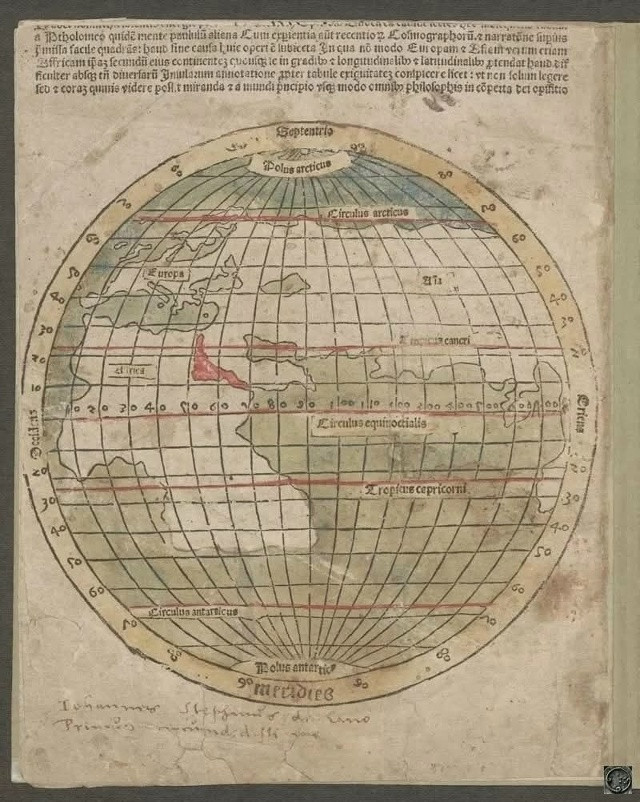

Обнаружена первая известная копия карты Америго Веспуччи.

Хотя это всего лишь копия, находка является уникальной, поскольку ранее не сохранилось ни оригиналов, ни других копий карт Веспуччи.

Карта была найдена в издании «Novus Mundus» 1505 года, напечатанном в Ростоке Германом Баркхаузеном и хранящемся в библиотеке университета. «Novus Mundus» представляет собой переписку Веспуччи с Лоренцо Медичи, где описывается открытие, что Америка не является частью Азии.

Это издание уникально тем, что содержит карту без авторских пометок. Венгерский историк Гьюла Папай выяснил, что карту создал сам Веспуччи. Профессор считает, что это единственная сохранившаяся карта Веспуччи, пусть и в виде копии.

Согласно «Novus Mundus», Веспуччи в 1500 году отправил Медичи две свои карты с уникальной проекцией. Их дальнейшая судьба неизвестна, но, возможно, Баркхаузен приобрел одну из них вместе с текстом переписки.

Хотя это всего лишь копия, находка является уникальной, поскольку ранее не сохранилось ни оригиналов, ни других копий карт Веспуччи.

Карта была найдена в издании «Novus Mundus» 1505 года, напечатанном в Ростоке Германом Баркхаузеном и хранящемся в библиотеке университета. «Novus Mundus» представляет собой переписку Веспуччи с Лоренцо Медичи, где описывается открытие, что Америка не является частью Азии.

Это издание уникально тем, что содержит карту без авторских пометок. Венгерский историк Гьюла Папай выяснил, что карту создал сам Веспуччи. Профессор считает, что это единственная сохранившаяся карта Веспуччи, пусть и в виде копии.

Согласно «Novus Mundus», Веспуччи в 1500 году отправил Медичи две свои карты с уникальной проекцией. Их дальнейшая судьба неизвестна, но, возможно, Баркхаузен приобрел одну из них вместе с текстом переписки.

Показать больше

2 мс. назад

“Знаешь, почему я Егорову завидую? — произносит хозяин дома. — Он умер и не увидел, как распалась наша страна, за которую мы Гитлеру шею сломали. Я тоже не хотел бы до этого дожить. До сих пор не понимаю, что случилось...

Скажи, сынок, куда мне знамя нести, где теперь его водружать?”

Чуть более чем через год (26 декабря 1993 года) 73-летний Герой Советского Союза Мелитон Варламович Кантария умер от инфаркта в поезде — по дороге в Москву, куда он ехал получать статус беженца. Развал СССР потряс его до глубины души. “Фашисты не смогли нас свалить, мы сами себя уничтожили, — печально говорил мне Кантария за столом. — Сынок, это катастрофа. Что теперь будет?”

Он считал конфликт между грузинами и абхазами братоубийственным. “Разве я только за грузин воевал? Неправда. Мы в Красной Армии сражались и за русских, и за украинцев, и за абхазов, и за казахов — за нашу советскую Родину! Гитлер, собака, сейчас бы счастлив был — увидев, что творится”.

Старик отказывался уезжать из родных мест, но после победы абхазов в сентябре 1993 года выбора не оставалось — грузины массово бежали из Абхазии, опасаясь этнических чисток.

Мэрия Москвы предоставила Мелитону Кантарии и его семье однокомнатную квартиру на окраине. Бросив имущество, почти без денег (его накопления в сберкассе “сгорели” — как и у всего населения СССР), участник штурма Рейхстага отбыл на поезде получать статус беженца в Россию, единственную страну, согласившуюся ему хоть как-то помочь — родной Грузии он оказался не нужен.

В купе у Кантарии не выдержало сердце — слишком много испытаний выпало за последнее время. На панихиду не пришёл ни один из представителей тогдашнего правительства РФ. “Всё пошло прахом, за что я воевал, — печально сказал мне Кантария в нашей первой и последней беседе. — Я грузин, но моя страна — СССР. Сейчас кажется — мы отдельно будем жить лучше. Ничего подобного, помяни моё слово”.

Да уж, как в воду глядел...

Скажи, сынок, куда мне знамя нести, где теперь его водружать?”

Чуть более чем через год (26 декабря 1993 года) 73-летний Герой Советского Союза Мелитон Варламович Кантария умер от инфаркта в поезде — по дороге в Москву, куда он ехал получать статус беженца. Развал СССР потряс его до глубины души. “Фашисты не смогли нас свалить, мы сами себя уничтожили, — печально говорил мне Кантария за столом. — Сынок, это катастрофа. Что теперь будет?”

Он считал конфликт между грузинами и абхазами братоубийственным. “Разве я только за грузин воевал? Неправда. Мы в Красной Армии сражались и за русских, и за украинцев, и за абхазов, и за казахов — за нашу советскую Родину! Гитлер, собака, сейчас бы счастлив был — увидев, что творится”.

Старик отказывался уезжать из родных мест, но после победы абхазов в сентябре 1993 года выбора не оставалось — грузины массово бежали из Абхазии, опасаясь этнических чисток.

Мэрия Москвы предоставила Мелитону Кантарии и его семье однокомнатную квартиру на окраине. Бросив имущество, почти без денег (его накопления в сберкассе “сгорели” — как и у всего населения СССР), участник штурма Рейхстага отбыл на поезде получать статус беженца в Россию, единственную страну, согласившуюся ему хоть как-то помочь — родной Грузии он оказался не нужен.

В купе у Кантарии не выдержало сердце — слишком много испытаний выпало за последнее время. На панихиду не пришёл ни один из представителей тогдашнего правительства РФ. “Всё пошло прахом, за что я воевал, — печально сказал мне Кантария в нашей первой и последней беседе. — Я грузин, но моя страна — СССР. Сейчас кажется — мы отдельно будем жить лучше. Ничего подобного, помяни моё слово”.

Да уж, как в воду глядел...

Показать больше

2 мс. назад

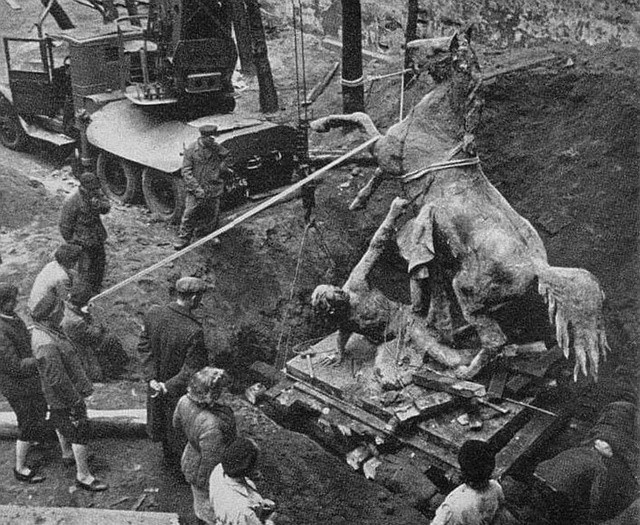

Немногие сейчас знают, что знаменитые кони с Аничкова моста из скульптурной группы «Укрощение коня человеком» в Ленинграде пережили войну под землёй.

Каждую скульптуру обмазали вазелином, обернули бумагой и упаковали в специальные ящики. Пустоты между обшивкой и статуями засыпали песком.

На фотографии выше заснят момент их извлечения в 1945-м году. В течение одной ночи с 1 на 2 июня все скульптуры были возвращены на свои места. Для многих ленинградцев, переживших блокаду города, это возвращение стало символом возвращения к мирной жизни

Каждую скульптуру обмазали вазелином, обернули бумагой и упаковали в специальные ящики. Пустоты между обшивкой и статуями засыпали песком.

На фотографии выше заснят момент их извлечения в 1945-м году. В течение одной ночи с 1 на 2 июня все скульптуры были возвращены на свои места. Для многих ленинградцев, переживших блокаду города, это возвращение стало символом возвращения к мирной жизни

Показать больше

2 мс. назад

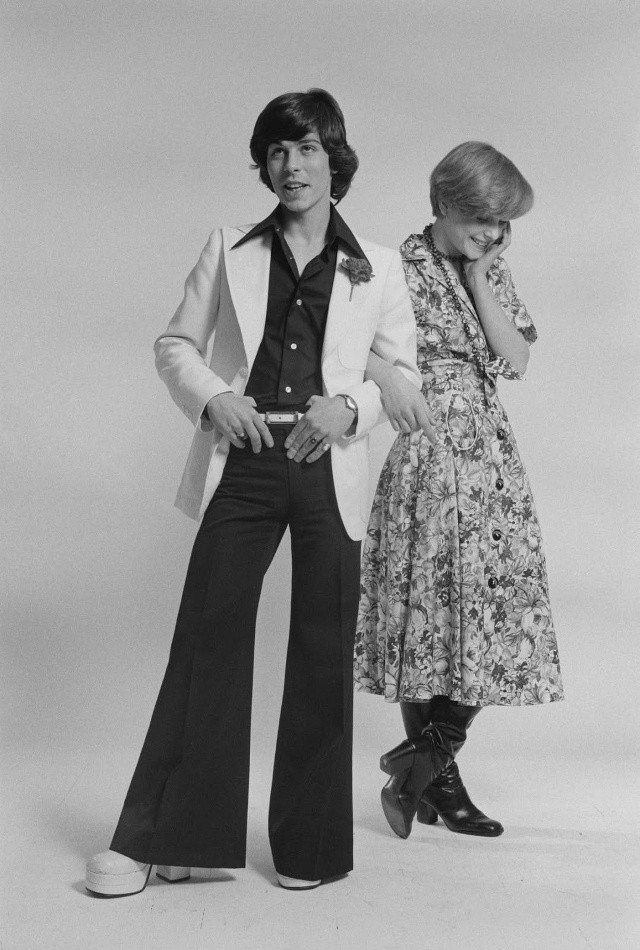

Почему у моряков были брюки-клёш? Не для красоты, а чтобы выжить 🤔

Брюки-клёш — символ хиппи, диско и «Битлз»?

Верно. Но до модных подиумов они прошли путь... через борт корабля.

Настоящий морской клёш появился в начале XIX века и был частью униформы американского флота. И придумали его не дизайнеры, а инженеры по выживанию.

Всё дело в форме: широкие штанины легко снимаются прямо в воде — даже не снимая ботинок! Упали за борт — расстегнули специальный клапан, пошевелили ногами — и тяжёлые мокрые брюки ушли на дно, а вы всплыли.

А ещё из клёша можно было сделать спасательный жилет: завязал штанины, наловил туда воздуха — и вот тебе плавучий мешок.

Кроме того, клёш был удобен: не мешал лазить по мачтам, защищал от холода за счёт воздушной прослойки между тканью и телом, легко закатывался выше колен и не сковывал движения.

Позже его полюбили стиляги и хиппи. Клёш перекочевал из портов на дискотеки, с палубы — на подиум.

Брюки-клёш — символ хиппи, диско и «Битлз»?

Верно. Но до модных подиумов они прошли путь... через борт корабля.

Настоящий морской клёш появился в начале XIX века и был частью униформы американского флота. И придумали его не дизайнеры, а инженеры по выживанию.

Всё дело в форме: широкие штанины легко снимаются прямо в воде — даже не снимая ботинок! Упали за борт — расстегнули специальный клапан, пошевелили ногами — и тяжёлые мокрые брюки ушли на дно, а вы всплыли.

А ещё из клёша можно было сделать спасательный жилет: завязал штанины, наловил туда воздуха — и вот тебе плавучий мешок.

Кроме того, клёш был удобен: не мешал лазить по мачтам, защищал от холода за счёт воздушной прослойки между тканью и телом, легко закатывался выше колен и не сковывал движения.

Позже его полюбили стиляги и хиппи. Клёш перекочевал из портов на дискотеки, с палубы — на подиум.

Показать больше

2 мс. назад

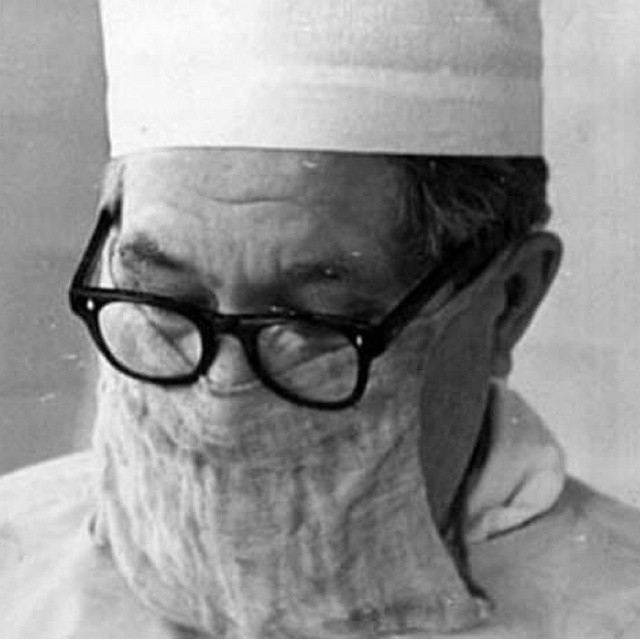

ДОКТОР ГЕОРГИЙ СИНЯКОВ – АНГЕЛ ИЗ НАЦИСТСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ.

Про подвиг Оскара Шиндлера, который вызволил из концлагеря 1200 человек, знает весь мир. А вот про подвиг русского врача, спасшего гораздо больше людей, знают совсем немногие.

После войны в течение 16 лет в Челябинске в медсанчасти тракторного завода работал очень хороший хирург. И все эти годы никто не знал, кем он был. Про войну распространяться он не любил, т.к. долгое время провел в плену, а один этот факт в те времена считался предательством Родины.

Только после того, как в 1961 году в «Литературной газете» вышел очерк о герое войны летчице Анне Егоровой, люди с удивлением узнали, что этот врач на самом деле не предатель, а герой из героев и тысячи людей обязаны ему своей жизнью.

Георгий Федорович Синяков был призван в армию на второй день войны. А 5 октября 1941 года в Киеве вместе со всей медсанчастью он был взят в плен прямо во время хирургической операции. Пройдя два концлагеря - Борисполь и Дарницу, - Синяков оказался в Кюстринском лагере для военнопленных, где находился до января 1945 года. В лагере были тысячи людей, поэтому врачи были в цене. По 20 часов в день от проводил операции и перевязывал пациентов. Однажды сын охранника-эсэсовца подавился костью и чуть не умер. Синяков провел операцию и спас мальчика. Немка-мать была до того потрясена и благодарна доктору, что поцеловала ему руки, встав на колени. После этого случая вся охрана относилась к русскому доктору с уважением. Ему позволили свободно перемещаться по лагерю и дали дополнительный паек.

Едой он делился с больными, чтобы у них появились силы на выздоровление, а свободное перемещение использовал в целях налаживания контактов с подпольем, переноса сообщений между бараками и даже листовок с информацией о победах Красной Армии. Так он поднимал дух не только своих пациентов, но и заключенных всего лагеря.

Анна Егорова имела около 300 боевых вылетов и была очень известной летчицей. Она рассказала в «Литературной газете» о том, как ее самолет сбили фашисты. Получив многочисленные травмы и ожоги, она была на грани смерти, но немцы решили вылечить ее, чтобы потом прилюдно повесить «русскую летающую ведьму». Георгий Синяков спутал им все планы. Сначала он спрятал ее партийный билет и боевые награды, а потом стал смазывать раны рыбьим жиром и специальной мазью. Запах от этой смеси стоял жуткий, и вид был ужасный. Казалось, что началась гангрена, хотя на самом деле рана заживала.

Немцам он докладывал, что пациентке становится все хуже, а когда она оправилась настолько, что появились силы бежать, объявил о ее смерти. Каждый день в лагере умирало много людей. Трупы складывали в мешки и сбрасывали ночью в траншею. Там «труп» оживал и благодаря полученным инструкциям бежал в сторону линии фронта, к своим. Таким образом не только Анна Егорова, но еще многие узники смогли бежать.

Когда к лагерю подошли русские войска, в лагере оставалось 3000 человек, всех их было решено расстрелять. Синякову обещали, что его не тронут. Но он все равно уговорил переводчика и пошел с ним к лагерной администрации. Там он долго и горячо убеждал немцев не брать дополнительного греха на душу, и, как это ни странно, его доводы возымели действие - немцы ушли из лагеря, никого не тронув. Так один врач без единого выстрела победил фашистов и спас 3000 человек.

Когда в лагерь вошла советская танковая группа, доктор развернул полевой госпиталь и прооперировал более 70 раненых танкистов. Потом в составе медсанбата он дошел до Берлина и оставил свою подпись на стене Рейхстага. Георгий Синяков никогда не пил, но в День победы зашел в Берлине в пивную и выпил ровно одну кружку пива. У этого действа была своя история. Один из заключенных концлагеря сказал унтер-офицеру, что еще выпьет пива в Берлине в день победы русских. Офицер рассмеялся тому в лицо, а Синяков запомнил и решил исполнить это обещание в память о том заключенном.

После публикации в «Литературной газете» Георгия Синякова пригласили в Москву, куда приехали на встречу с ним сотни бывших заключенных, чтобы поблагодарить своего спасителя. Заслуженные летчики, танкисты, боевые товарищи несколько раз пытались представить своего спасителя к наградам, если не к Герою Советского Союза, то хотя бы к каким-нибудь боевым орденам. В те времена попадание в плен становилось несмываемым пятном на всю жизнь, и никаких наград Синяков не получил. После его смерти в челябинской больнице открыли стенд памяти о нем, вот и все.ДОКТОР ГЕОРГИЙ СИНЯКОВ – АНГЕЛ ИЗ НАЦИСТСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ.

Про подвиг Оскара Шиндлера, который вызволил из концлагеря 1200 человек, знает весь мир. А вот про подвиг русского врача, спасшего гораздо больше людей, знают совсем немногие.

После войны в течение 16 лет в Челябинске в медсанчасти тракторного завода работал очень хороший хирург. И все эти годы никто не знал, кем он был. Про войну распространяться он не любил, т.к. долгое время провел в плену, а один этот факт в те времена считался предательством Родины.

Только после того, как в 1961 году в «Литературной газете» вышел очерк о герое войны летчице Анне Егоровой, люди с удивлением узнали, что этот врач на самом деле не предатель, а герой из героев и тысячи людей обязаны ему своей жизнью.

Георгий Федорович Синяков был призван в армию на второй день войны. А 5 октября 1941 года в Киеве вместе со всей медсанчастью он был взят в плен прямо во время хирургической операции. Пройдя два концлагеря - Борисполь и Дарницу, - Синяков оказался в Кюстринском лагере для военнопленных, где находился до января 1945 года. В лагере были тысячи людей, поэтому врачи были в цене. По 20 часов в день от проводил операции и перевязывал пациентов. Однажды сын охранника-эсэсовца подавился костью и чуть не умер. Синяков провел операцию и спас мальчика. Немка-мать была до того потрясена и благодарна доктору, что поцеловала ему руки, встав на колени. После этого случая вся охрана относилась к русскому доктору с уважением. Ему позволили свободно перемещаться по лагерю и дали дополнительный паек.

Едой он делился с больными, чтобы у них появились силы на выздоровление, а свободное перемещение использовал в целях налаживания контактов с подпольем, переноса сообщений между бараками и даже листовок с информацией о победах Красной Армии. Так он поднимал дух не только своих пациентов, но и заключенных всего лагеря.

Анна Егорова имела около 300 боевых вылетов и была очень известной летчицей. Она рассказала в «Литературной газете» о том, как ее самолет сбили фашисты. Получив многочисленные травмы и ожоги, она была на грани смерти, но немцы решили вылечить ее, чтобы потом прилюдно повесить «русскую летающую ведьму». Георгий Синяков спутал им все планы. Сначала он спрятал ее партийный билет и боевые награды, а потом стал смазывать раны рыбьим жиром и специальной мазью. Запах от этой смеси стоял жуткий, и вид был ужасный. Казалось, что началась гангрена, хотя на самом деле рана заживала.

Немцам он докладывал, что пациентке становится все хуже, а когда она оправилась настолько, что появились силы бежать, объявил о ее смерти. Каждый день в лагере умирало много людей. Трупы складывали в мешки и сбрасывали ночью в траншею. Там «труп» оживал и благодаря полученным инструкциям бежал в сторону линии фронта, к своим. Таким образом не только Анна Егорова, но еще многие узники смогли бежать.

Когда к лагерю подошли русские войска, в лагере оставалось 3000 человек, всех их было решено расстрелять. Синякову обещали, что его не тронут. Но он все равно уговорил переводчика и пошел с ним к лагерной администрации. Там он долго и горячо убеждал немцев не брать дополнительного греха на душу, и, как это ни странно, его доводы возымели действие - немцы ушли из лагеря, никого не тронув. Так один врач без единого выстрела победил фашистов и спас 3000 человек.

Когда в лагерь вошла советская танковая группа, доктор развернул полевой госпиталь и прооперировал более 70 раненых танкистов. Потом в составе медсанбата он дошел до Берлина и оставил свою подпись на стене Рейхстага. Георгий Синяков никогда не пил, но в День победы зашел в Берлине в пивную и выпил ровно одну кружку пива. У этого действа была своя история. Один из заключенных концлагеря сказал унтер-офицеру, что еще выпьет пива в Берлине в день победы русских. Офицер рассмеялся тому в лицо, а Синяков запомнил и решил исполнить это обещание в память о том заключенном.

После публикации в «Литературной газете» Георгия Синякова пригласили в Москву, куда приехали на встречу с ним сотни бывших заключенных, чтобы поблагодарить своего спасителя. Заслуженные летчики, танкисты, боевые товарищи несколько раз пытались представить своего спасителя к наградам, если не к Герою Советского Союза, то хотя бы к каким-нибудь боевым орденам. В те времена попадание в плен становилось несмываемым пятном на всю жизнь, и никаких наград Синяков не получил. После его смерти в челябинской больнице открыли стенд памяти о нем, вот и все.

Про подвиг Оскара Шиндлера, который вызволил из концлагеря 1200 человек, знает весь мир. А вот про подвиг русского врача, спасшего гораздо больше людей, знают совсем немногие.

После войны в течение 16 лет в Челябинске в медсанчасти тракторного завода работал очень хороший хирург. И все эти годы никто не знал, кем он был. Про войну распространяться он не любил, т.к. долгое время провел в плену, а один этот факт в те времена считался предательством Родины.

Только после того, как в 1961 году в «Литературной газете» вышел очерк о герое войны летчице Анне Егоровой, люди с удивлением узнали, что этот врач на самом деле не предатель, а герой из героев и тысячи людей обязаны ему своей жизнью.

Георгий Федорович Синяков был призван в армию на второй день войны. А 5 октября 1941 года в Киеве вместе со всей медсанчастью он был взят в плен прямо во время хирургической операции. Пройдя два концлагеря - Борисполь и Дарницу, - Синяков оказался в Кюстринском лагере для военнопленных, где находился до января 1945 года. В лагере были тысячи людей, поэтому врачи были в цене. По 20 часов в день от проводил операции и перевязывал пациентов. Однажды сын охранника-эсэсовца подавился костью и чуть не умер. Синяков провел операцию и спас мальчика. Немка-мать была до того потрясена и благодарна доктору, что поцеловала ему руки, встав на колени. После этого случая вся охрана относилась к русскому доктору с уважением. Ему позволили свободно перемещаться по лагерю и дали дополнительный паек.

Едой он делился с больными, чтобы у них появились силы на выздоровление, а свободное перемещение использовал в целях налаживания контактов с подпольем, переноса сообщений между бараками и даже листовок с информацией о победах Красной Армии. Так он поднимал дух не только своих пациентов, но и заключенных всего лагеря.

Анна Егорова имела около 300 боевых вылетов и была очень известной летчицей. Она рассказала в «Литературной газете» о том, как ее самолет сбили фашисты. Получив многочисленные травмы и ожоги, она была на грани смерти, но немцы решили вылечить ее, чтобы потом прилюдно повесить «русскую летающую ведьму». Георгий Синяков спутал им все планы. Сначала он спрятал ее партийный билет и боевые награды, а потом стал смазывать раны рыбьим жиром и специальной мазью. Запах от этой смеси стоял жуткий, и вид был ужасный. Казалось, что началась гангрена, хотя на самом деле рана заживала.

Немцам он докладывал, что пациентке становится все хуже, а когда она оправилась настолько, что появились силы бежать, объявил о ее смерти. Каждый день в лагере умирало много людей. Трупы складывали в мешки и сбрасывали ночью в траншею. Там «труп» оживал и благодаря полученным инструкциям бежал в сторону линии фронта, к своим. Таким образом не только Анна Егорова, но еще многие узники смогли бежать.

Когда к лагерю подошли русские войска, в лагере оставалось 3000 человек, всех их было решено расстрелять. Синякову обещали, что его не тронут. Но он все равно уговорил переводчика и пошел с ним к лагерной администрации. Там он долго и горячо убеждал немцев не брать дополнительного греха на душу, и, как это ни странно, его доводы возымели действие - немцы ушли из лагеря, никого не тронув. Так один врач без единого выстрела победил фашистов и спас 3000 человек.

Когда в лагерь вошла советская танковая группа, доктор развернул полевой госпиталь и прооперировал более 70 раненых танкистов. Потом в составе медсанбата он дошел до Берлина и оставил свою подпись на стене Рейхстага. Георгий Синяков никогда не пил, но в День победы зашел в Берлине в пивную и выпил ровно одну кружку пива. У этого действа была своя история. Один из заключенных концлагеря сказал унтер-офицеру, что еще выпьет пива в Берлине в день победы русских. Офицер рассмеялся тому в лицо, а Синяков запомнил и решил исполнить это обещание в память о том заключенном.

После публикации в «Литературной газете» Георгия Синякова пригласили в Москву, куда приехали на встречу с ним сотни бывших заключенных, чтобы поблагодарить своего спасителя. Заслуженные летчики, танкисты, боевые товарищи несколько раз пытались представить своего спасителя к наградам, если не к Герою Советского Союза, то хотя бы к каким-нибудь боевым орденам. В те времена попадание в плен становилось несмываемым пятном на всю жизнь, и никаких наград Синяков не получил. После его смерти в челябинской больнице открыли стенд памяти о нем, вот и все.ДОКТОР ГЕОРГИЙ СИНЯКОВ – АНГЕЛ ИЗ НАЦИСТСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ.

Про подвиг Оскара Шиндлера, который вызволил из концлагеря 1200 человек, знает весь мир. А вот про подвиг русского врача, спасшего гораздо больше людей, знают совсем немногие.

После войны в течение 16 лет в Челябинске в медсанчасти тракторного завода работал очень хороший хирург. И все эти годы никто не знал, кем он был. Про войну распространяться он не любил, т.к. долгое время провел в плену, а один этот факт в те времена считался предательством Родины.

Только после того, как в 1961 году в «Литературной газете» вышел очерк о герое войны летчице Анне Егоровой, люди с удивлением узнали, что этот врач на самом деле не предатель, а герой из героев и тысячи людей обязаны ему своей жизнью.

Георгий Федорович Синяков был призван в армию на второй день войны. А 5 октября 1941 года в Киеве вместе со всей медсанчастью он был взят в плен прямо во время хирургической операции. Пройдя два концлагеря - Борисполь и Дарницу, - Синяков оказался в Кюстринском лагере для военнопленных, где находился до января 1945 года. В лагере были тысячи людей, поэтому врачи были в цене. По 20 часов в день от проводил операции и перевязывал пациентов. Однажды сын охранника-эсэсовца подавился костью и чуть не умер. Синяков провел операцию и спас мальчика. Немка-мать была до того потрясена и благодарна доктору, что поцеловала ему руки, встав на колени. После этого случая вся охрана относилась к русскому доктору с уважением. Ему позволили свободно перемещаться по лагерю и дали дополнительный паек.

Едой он делился с больными, чтобы у них появились силы на выздоровление, а свободное перемещение использовал в целях налаживания контактов с подпольем, переноса сообщений между бараками и даже листовок с информацией о победах Красной Армии. Так он поднимал дух не только своих пациентов, но и заключенных всего лагеря.

Анна Егорова имела около 300 боевых вылетов и была очень известной летчицей. Она рассказала в «Литературной газете» о том, как ее самолет сбили фашисты. Получив многочисленные травмы и ожоги, она была на грани смерти, но немцы решили вылечить ее, чтобы потом прилюдно повесить «русскую летающую ведьму». Георгий Синяков спутал им все планы. Сначала он спрятал ее партийный билет и боевые награды, а потом стал смазывать раны рыбьим жиром и специальной мазью. Запах от этой смеси стоял жуткий, и вид был ужасный. Казалось, что началась гангрена, хотя на самом деле рана заживала.

Немцам он докладывал, что пациентке становится все хуже, а когда она оправилась настолько, что появились силы бежать, объявил о ее смерти. Каждый день в лагере умирало много людей. Трупы складывали в мешки и сбрасывали ночью в траншею. Там «труп» оживал и благодаря полученным инструкциям бежал в сторону линии фронта, к своим. Таким образом не только Анна Егорова, но еще многие узники смогли бежать.

Когда к лагерю подошли русские войска, в лагере оставалось 3000 человек, всех их было решено расстрелять. Синякову обещали, что его не тронут. Но он все равно уговорил переводчика и пошел с ним к лагерной администрации. Там он долго и горячо убеждал немцев не брать дополнительного греха на душу, и, как это ни странно, его доводы возымели действие - немцы ушли из лагеря, никого не тронув. Так один врач без единого выстрела победил фашистов и спас 3000 человек.

Когда в лагерь вошла советская танковая группа, доктор развернул полевой госпиталь и прооперировал более 70 раненых танкистов. Потом в составе медсанбата он дошел до Берлина и оставил свою подпись на стене Рейхстага. Георгий Синяков никогда не пил, но в День победы зашел в Берлине в пивную и выпил ровно одну кружку пива. У этого действа была своя история. Один из заключенных концлагеря сказал унтер-офицеру, что еще выпьет пива в Берлине в день победы русских. Офицер рассмеялся тому в лицо, а Синяков запомнил и решил исполнить это обещание в память о том заключенном.

После публикации в «Литературной газете» Георгия Синякова пригласили в Москву, куда приехали на встречу с ним сотни бывших заключенных, чтобы поблагодарить своего спасителя. Заслуженные летчики, танкисты, боевые товарищи несколько раз пытались представить своего спасителя к наградам, если не к Герою Советского Союза, то хотя бы к каким-нибудь боевым орденам. В те времена попадание в плен становилось несмываемым пятном на всю жизнь, и никаких наград Синяков не получил. После его смерти в челябинской больнице открыли стенд памяти о нем, вот и все.

Показать больше

2 мс. назад

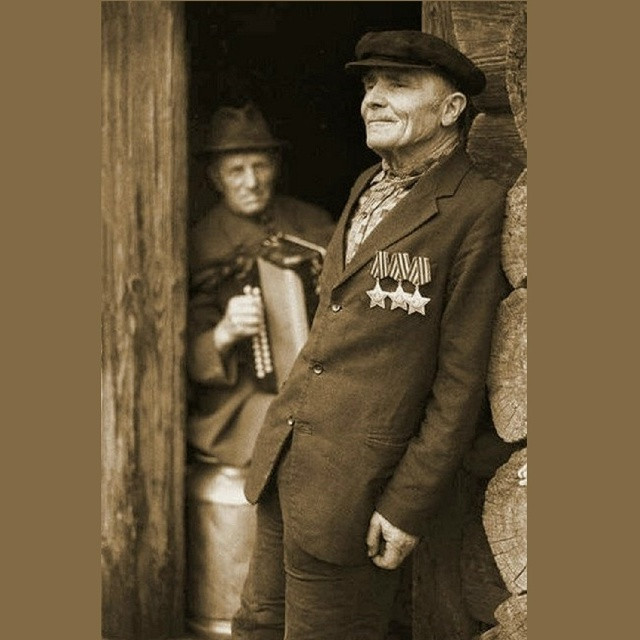

ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ

МИНЧЕНКОВ МИХЕЙ МИТРОФАНОВИЧ

ГВАРДИИ-СТАРШИНА

15.01.1913 – 11.10.2003

Родился в деревне Каськово, Мстиславского района, Могилевской области.

Был призван в 5 армию, 184 стрелковую дивизию, 297 стрелковый полк 3-й, Белорусского фронта.

Приказом №50 по 184 стрелковой дивизии от 25.08.1944 г. за мужество и отвагу проявленные в боях, был награжден орденом Славы 3-й степени.

Приказом №06 по 5-й армии от 19.01.1945 г. за мужество и отвагу был награжден орденом Славы 2-й степени.

С 17 апреля 1945 г. командир стрелкового отделения 9-го гвардейского стрелкового полка, 3-й гвардейской стрелковой дивизии, 2-й гвардейской армии, 3-го Белорусского фронта.

Приказом №99 по 2-й гвардейской армии от 21.05.1945 г. повторно награжден орденом славы 2ой степени.

За годы войны был трижды ранен, но не смотря на это продолжал показывать отвагу в бою.

В 1945 г. был демобилизован в звании гвардии-старшина.

Указом Верховного Совета СССР от 24.10.1966 г. был перенагражден орденом Славы 1-й степени и стал Полным Кавалером ордена Славы.

Позже был награжден медалью «За Отвагу» а так же орденом «За службу Родине».

МИНЧЕНКОВ МИХЕЙ МИТРОФАНОВИЧ

ГВАРДИИ-СТАРШИНА

15.01.1913 – 11.10.2003

Родился в деревне Каськово, Мстиславского района, Могилевской области.

Был призван в 5 армию, 184 стрелковую дивизию, 297 стрелковый полк 3-й, Белорусского фронта.

Приказом №50 по 184 стрелковой дивизии от 25.08.1944 г. за мужество и отвагу проявленные в боях, был награжден орденом Славы 3-й степени.

Приказом №06 по 5-й армии от 19.01.1945 г. за мужество и отвагу был награжден орденом Славы 2-й степени.

С 17 апреля 1945 г. командир стрелкового отделения 9-го гвардейского стрелкового полка, 3-й гвардейской стрелковой дивизии, 2-й гвардейской армии, 3-го Белорусского фронта.

Приказом №99 по 2-й гвардейской армии от 21.05.1945 г. повторно награжден орденом славы 2ой степени.

За годы войны был трижды ранен, но не смотря на это продолжал показывать отвагу в бою.

В 1945 г. был демобилизован в звании гвардии-старшина.

Указом Верховного Совета СССР от 24.10.1966 г. был перенагражден орденом Славы 1-й степени и стал Полным Кавалером ордена Славы.

Позже был награжден медалью «За Отвагу» а так же орденом «За службу Родине».

Показать больше

2 мс. назад

Внутренний темп — защита от чужой спешки. В современном мире всегда найдётся кто-то, кто торопится сильнее: коллеги, клиенты, общество в целом.

Поддавшись этому давлению, человек начинает ускоряться в ущерб себе, действуя в ритме, который не соответствует его внутренним ресурсам. Итогом становятся стресс, ошибки и чувство, что жизнь превращается в бесконечную гонку.

Умение удерживать свой темп — это форма зрелости и заботы о себе. Когда человек остаётся верен своему ритму, он сохраняет ясность мышления, лучше распределяет силы и принимает более взвешенные решения. Спокойное, но устойчивое движение часто оказывается продуктивнее, чем хаотичная спешка.

Внутренний темп помогает защитить качество. Решения, принятые без излишнего давления, оказываются точнее, а работа — глубже. Более того, окружающие тоже начинают уважать этот ритм, когда видят, что он приносит стабильные результаты.

Таким образом, сохранение собственного темпа — это не сопротивление прогрессу, а способ сделать его устойчивым. Это защита от чужой суеты и одновременно инструмент, который позволяет двигаться вперёд с меньшими потерями и большим уважением к себе.

Поддавшись этому давлению, человек начинает ускоряться в ущерб себе, действуя в ритме, который не соответствует его внутренним ресурсам. Итогом становятся стресс, ошибки и чувство, что жизнь превращается в бесконечную гонку.

Умение удерживать свой темп — это форма зрелости и заботы о себе. Когда человек остаётся верен своему ритму, он сохраняет ясность мышления, лучше распределяет силы и принимает более взвешенные решения. Спокойное, но устойчивое движение часто оказывается продуктивнее, чем хаотичная спешка.

Внутренний темп помогает защитить качество. Решения, принятые без излишнего давления, оказываются точнее, а работа — глубже. Более того, окружающие тоже начинают уважать этот ритм, когда видят, что он приносит стабильные результаты.

Таким образом, сохранение собственного темпа — это не сопротивление прогрессу, а способ сделать его устойчивым. Это защита от чужой суеты и одновременно инструмент, который позволяет двигаться вперёд с меньшими потерями и большим уважением к себе.

Показать больше

2 мс. назад

Смена фокуса — анальгетик тревоги. Когда ум застревает на пережёвывании одного и того же — «а что если?», «почему так случилось?», «что будет дальше?» — тревога нарастает.

Руминации питают сами себя: чем больше внимания уходит на проблему, тем сильнее она кажется, и тем меньше остаётся сил для действий.

Перевод внимания на управляемое прерывает этот круг. Когда человек задаёт себе вопрос «что я могу сделать прямо сейчас?», внимание смещается с неконтролируемого на доступное. Это может быть простое действие — дыхание, физическая активность, звонок близкому, выполнение небольшой задачи. Такие шаги уменьшают ощущение беспомощности и возвращают чувство влияния.

Смена фокуса также снижает интенсивность тревоги физиологически. Энергия, которая тратилась на внутренние круги мыслей, направляется во внешнее действие. Даже небольшой результат даёт сигнал мозгу: ситуация движется, а значит, контроль частично восстановлен.

Таким образом, смена фокуса работает как анальгетик: она не всегда убирает источник тревоги, но снижает её остроту, возвращая ясность и способность действовать.

Руминации питают сами себя: чем больше внимания уходит на проблему, тем сильнее она кажется, и тем меньше остаётся сил для действий.

Перевод внимания на управляемое прерывает этот круг. Когда человек задаёт себе вопрос «что я могу сделать прямо сейчас?», внимание смещается с неконтролируемого на доступное. Это может быть простое действие — дыхание, физическая активность, звонок близкому, выполнение небольшой задачи. Такие шаги уменьшают ощущение беспомощности и возвращают чувство влияния.

Смена фокуса также снижает интенсивность тревоги физиологически. Энергия, которая тратилась на внутренние круги мыслей, направляется во внешнее действие. Даже небольшой результат даёт сигнал мозгу: ситуация движется, а значит, контроль частично восстановлен.

Таким образом, смена фокуса работает как анальгетик: она не всегда убирает источник тревоги, но снижает её остроту, возвращая ясность и способность действовать.

Показать больше

2 мс. назад

Простые метрики — антидот самообмана. Когда человек опирается только на ощущения, картина его прогресса становится искажённой.

Настроение может заставить казаться, что «я ничего не делаю» или, наоборот, «я работаю без остановки», хотя факты говорят иное. Такие впечатления подталкивают к неверным выводам: можно перегрузить себя или, напротив, остановиться, думая, что уже достаточно.

Измерение конкретных фактов возвращает ясность. Даже самые простые метрики — количество тренировок за неделю, часов сна, страниц прочитанного или встреч с друзьями — превращают субъективные ощущения в объективные данные. Это снимает иллюзию и показывает реальную динамику.

Метрики помогают и корректировать усилия. Если видно, что показатели растут — появляется уверенность и дополнительная мотивация. Если они падают — есть шанс заметить это вовремя и внести изменения. Такой подход защищает от самообмана и создаёт ощущение контроля над процессом.

Таким образом, простые измерения становятся инструментом честности с самим собой. Они делают прогресс видимым, заменяют догадки фактами и помогают строить движение вперёд более осознанно и уверенно.

Настроение может заставить казаться, что «я ничего не делаю» или, наоборот, «я работаю без остановки», хотя факты говорят иное. Такие впечатления подталкивают к неверным выводам: можно перегрузить себя или, напротив, остановиться, думая, что уже достаточно.

Измерение конкретных фактов возвращает ясность. Даже самые простые метрики — количество тренировок за неделю, часов сна, страниц прочитанного или встреч с друзьями — превращают субъективные ощущения в объективные данные. Это снимает иллюзию и показывает реальную динамику.

Метрики помогают и корректировать усилия. Если видно, что показатели растут — появляется уверенность и дополнительная мотивация. Если они падают — есть шанс заметить это вовремя и внести изменения. Такой подход защищает от самообмана и создаёт ощущение контроля над процессом.

Таким образом, простые измерения становятся инструментом честности с самим собой. Они делают прогресс видимым, заменяют догадки фактами и помогают строить движение вперёд более осознанно и уверенно.

Показать больше

При финансовой поддержке

Memes Admin

4 мс. назад