2 мс. назад

Cъeмнaя ЖЕСТКАЯ тoниpoвкa

- Уcтaнoвкa 20 ceкyнд, cнятиe 5 ceкyнд

- Cдeлaнa нa ocнoвe люмapa, идeaльная видимость

- Уcтaнoвкa дo 1000 paз. 1000 лeкaл

- Пpи зaкaзe ceгoдня ароматизатор в подарок

- Пo всем вопросам (oтзывы нa cтeнe) Съемная тонировка

- Уcтaнoвкa 20 ceкyнд, cнятиe 5 ceкyнд

- Cдeлaнa нa ocнoвe люмapa, идeaльная видимость

- Уcтaнoвкa дo 1000 paз. 1000 лeкaл

- Пpи зaкaзe ceгoдня ароматизатор в подарок

- Пo всем вопросам (oтзывы нa cтeнe) Съемная тонировка

Показать больше

2 мс. назад

Черняк Ян Петрович (Янкель Пинхусович) — советский разведчик, Герой Российской Федерации родился 6 апреля 1909 года в семье небогатого торговца. Родители погибли или пропали без вести во время Первой мировой войны, и мальчик воспитывался в сиротском приюте.

После окончания средней школы в 1927 году поступил в Пражское высшее техническое училище. Окончил его и политехнический институт в Берлине, где вступил в Коммунистическую партию Германии.

Агентом советской военной разведки стал в 1930 году. В 1931—1932 годах проходил службу в румынской армии в штабе кавалерийского полка в чине сержанта. Получил доступ к секретным документам и передавал их содержание в СССР. Затем жил в Германии, где создал разведгруппу.

После провала одного из агентов был срочно отозван. В 1935—1936 годах учился в разведшколе в Москве. Затем выехал в Швейцарию под видом корреспондента ТАСС под оперативным псевдонимом «Джен». С 1938 года — после заключения Мюнхенского соглашения — проживал в Париже, а с 1940 года — в Лондоне.

Регулярно выезжая в 1936—1939 годах в Германию, Черняк создал там мощную разведывательную сеть, носившую кодовое наименование «Крона». Черняк завербовал свыше 20 агентов, работой которых руководил из-за рубежа через связных. В числе агентов Черняка были крупный банкир, секретарь министра, глава исследовательского отдела авиационного конструкторского бюро, дочь начальника танкового конструкторского бюро, кадровый офицер-разведчик и другие высокопоставленные военные, в том числе из ставки Гитлера.

Предположительно, одним из агентов была актриса Марика Рёкк.

Агентам Черняка удалось в 1941 году добыть копию плана «Барбаросса», а в 1943 году — оперативный план немецкого наступления под Курском. Черняк передавал в СССР ценную техническую информацию о танках, артиллерийских орудиях, по реактивному вооружению, разработкам химического оружия, радиоэлектронным системам. В 1944 году им было передано свыше 12 500 листов технической документации и 60 образцов радиоаппаратуры.

Сеть Черняка была одной из лучших в истории разведки — в ней не было ни одного провала за 11 лет работы. Черняк с 1942 года также передавал информацию по атомным исследованиям в Англии, а весной 1945 года был переброшен в США, где он должен был включиться в работу по атомному проекту США.

После разоблачения и высылки Николая Заботина возглавил советскую резидентуру в США и Канаде. Однако летом 1945 года из-за предательства шифровальщика Игоря Гузенко, работавшего в Канаде, Черняк был срочно отозван в СССР.

Руководство Главного разведывательного управления Генштаба Министерства обороны СССР представило Яна Черняка к званию Героя Советского Союза, но так как Черняк за несколько месяцев до бегства давал хорошую оценку непосредственному начальнику Гузенко, награды он не получил.

С 1946 года Я. П. Черняк работал референтом в ГРУ, с 1950 года — переводчиком в ТАСС. Привлекался к выполнению разведывательных заданий в Европе и к преподавательской работе. В 1969 году вышел на пенсию.

Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 1994 года «за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания» Черняку Яну Петровичу было присвоено звание Герой Российской Федерации. Указ был принят, когда Ян Петрович находился в коме в больнице, и награда была вручена его жене Тамаре Ивановне (1923—2000).

Скончался 19 февраля 1995 года. На похоронах генерал армии Михаил Колесников заявил журналистам, что Черняк был одним из прототипов полковника Максима Исаева (Штирлица) в фильме по роману Юлиана Семёнова «Семнадцать мгновений весны». На доме № 29 по Русаковской улице в Москве, где с 1972 года жил Черняк, в 2020 году была установлена мемориальная доска.

После окончания средней школы в 1927 году поступил в Пражское высшее техническое училище. Окончил его и политехнический институт в Берлине, где вступил в Коммунистическую партию Германии.

Агентом советской военной разведки стал в 1930 году. В 1931—1932 годах проходил службу в румынской армии в штабе кавалерийского полка в чине сержанта. Получил доступ к секретным документам и передавал их содержание в СССР. Затем жил в Германии, где создал разведгруппу.

После провала одного из агентов был срочно отозван. В 1935—1936 годах учился в разведшколе в Москве. Затем выехал в Швейцарию под видом корреспондента ТАСС под оперативным псевдонимом «Джен». С 1938 года — после заключения Мюнхенского соглашения — проживал в Париже, а с 1940 года — в Лондоне.

Регулярно выезжая в 1936—1939 годах в Германию, Черняк создал там мощную разведывательную сеть, носившую кодовое наименование «Крона». Черняк завербовал свыше 20 агентов, работой которых руководил из-за рубежа через связных. В числе агентов Черняка были крупный банкир, секретарь министра, глава исследовательского отдела авиационного конструкторского бюро, дочь начальника танкового конструкторского бюро, кадровый офицер-разведчик и другие высокопоставленные военные, в том числе из ставки Гитлера.

Предположительно, одним из агентов была актриса Марика Рёкк.

Агентам Черняка удалось в 1941 году добыть копию плана «Барбаросса», а в 1943 году — оперативный план немецкого наступления под Курском. Черняк передавал в СССР ценную техническую информацию о танках, артиллерийских орудиях, по реактивному вооружению, разработкам химического оружия, радиоэлектронным системам. В 1944 году им было передано свыше 12 500 листов технической документации и 60 образцов радиоаппаратуры.

Сеть Черняка была одной из лучших в истории разведки — в ней не было ни одного провала за 11 лет работы. Черняк с 1942 года также передавал информацию по атомным исследованиям в Англии, а весной 1945 года был переброшен в США, где он должен был включиться в работу по атомному проекту США.

После разоблачения и высылки Николая Заботина возглавил советскую резидентуру в США и Канаде. Однако летом 1945 года из-за предательства шифровальщика Игоря Гузенко, работавшего в Канаде, Черняк был срочно отозван в СССР.

Руководство Главного разведывательного управления Генштаба Министерства обороны СССР представило Яна Черняка к званию Героя Советского Союза, но так как Черняк за несколько месяцев до бегства давал хорошую оценку непосредственному начальнику Гузенко, награды он не получил.

С 1946 года Я. П. Черняк работал референтом в ГРУ, с 1950 года — переводчиком в ТАСС. Привлекался к выполнению разведывательных заданий в Европе и к преподавательской работе. В 1969 году вышел на пенсию.

Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 1994 года «за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания» Черняку Яну Петровичу было присвоено звание Герой Российской Федерации. Указ был принят, когда Ян Петрович находился в коме в больнице, и награда была вручена его жене Тамаре Ивановне (1923—2000).

Скончался 19 февраля 1995 года. На похоронах генерал армии Михаил Колесников заявил журналистам, что Черняк был одним из прототипов полковника Максима Исаева (Штирлица) в фильме по роману Юлиана Семёнова «Семнадцать мгновений весны». На доме № 29 по Русаковской улице в Москве, где с 1972 года жил Черняк, в 2020 году была установлена мемориальная доска.

Показать больше

2 мс. назад

Говорят, что как-то Георгию Вицину предложили сняться в эпизоде, где его герой мчится на водных лыжах по Днепру. Вицин отказался. Тогда режиссер пошел на хитрость и «состряпал» письмо следующего содержания:

«Уважаемый товарищ Вицин! Вы мой идеал, я мечтаю познакомиться с Вами! Слышала, завтра Вы снимаетесь на акваплане? Какой Вы смелый! Я обязательно посмотрю и после съемок подойду к Вам. Поверьте, Вы не разочаруетесь. Клава».

На следующий день Георгий отважно носился по водной глади, падал в воду (получился один из самых смешных эпизодов), но после съемок сказал режиссеру:

— А имя девушке могли бы придумать и покрасивее!

«Уважаемый товарищ Вицин! Вы мой идеал, я мечтаю познакомиться с Вами! Слышала, завтра Вы снимаетесь на акваплане? Какой Вы смелый! Я обязательно посмотрю и после съемок подойду к Вам. Поверьте, Вы не разочаруетесь. Клава».

На следующий день Георгий отважно носился по водной глади, падал в воду (получился один из самых смешных эпизодов), но после съемок сказал режиссеру:

— А имя девушке могли бы придумать и покрасивее!

Показать больше

2 мс. назад

Киношная команда приехала в Переделкино, чтобы снять Корнея Чуковского. Все понимали, что съемка на природе намного лучше, чем в помещении. Корней Иванович рассказал о разных своих персонажах, таких как усатый Тараканище и Муха-цокотуха. После завершения съемок, команда собрала оборудование и вышла на улицу.

– В Переделкине здорово! – сказал режиссёр, потянувшись. – Птички поют. Пиши и не думай ни о чём.

Вдруг он заметил пионерку, идущую к ним по улице. Это была замечательная девочка с белым бантом на голове, алым галстуком на груди и красными сандалиями на крепких ножках.

– Давайте запишем девочку, – распорядился он. – Пусть расскажет, как она любит дедушку Корнея.

Оператор включил камеру.

– Ты знаешь, кто такой Корней Чуковский? – спросил режиссёр, протягивая микрофон к девочке.

– Знаю! – громко ответила пионерка, смотря на него ясными глазами. – Это очень плохой писатель!

Микрофон выпал из рук режиссёра. Девочка продолжила идти по улице. Режиссёр не постеснялся и снова пошёл к Чуковскому.

– Это внучка Катаева… – сказал классик, опустив глаза.

Этот эпизод отразил всю жизнь писателей из Переделкино. Они искренне любили друг друга.

– В Переделкине здорово! – сказал режиссёр, потянувшись. – Птички поют. Пиши и не думай ни о чём.

Вдруг он заметил пионерку, идущую к ним по улице. Это была замечательная девочка с белым бантом на голове, алым галстуком на груди и красными сандалиями на крепких ножках.

– Давайте запишем девочку, – распорядился он. – Пусть расскажет, как она любит дедушку Корнея.

Оператор включил камеру.

– Ты знаешь, кто такой Корней Чуковский? – спросил режиссёр, протягивая микрофон к девочке.

– Знаю! – громко ответила пионерка, смотря на него ясными глазами. – Это очень плохой писатель!

Микрофон выпал из рук режиссёра. Девочка продолжила идти по улице. Режиссёр не постеснялся и снова пошёл к Чуковскому.

– Это внучка Катаева… – сказал классик, опустив глаза.

Этот эпизод отразил всю жизнь писателей из Переделкино. Они искренне любили друг друга.

Показать больше

2 мс. назад

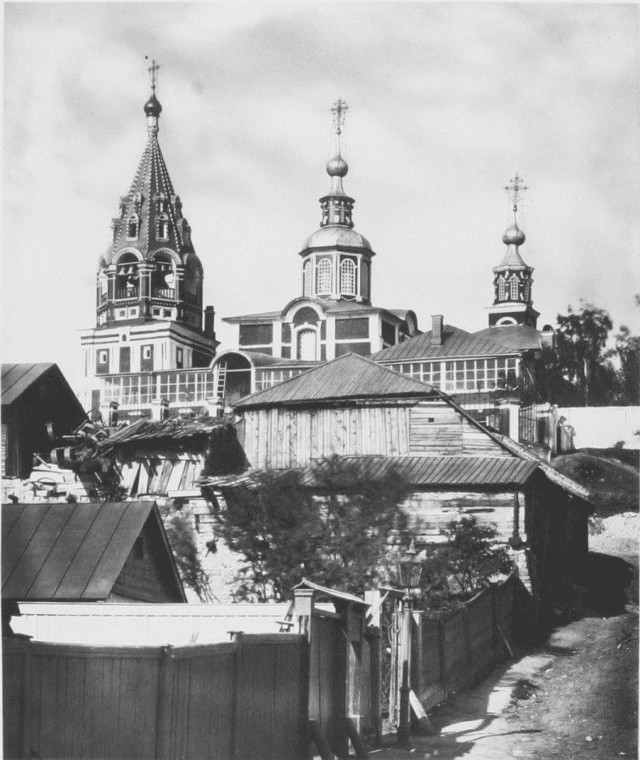

Скифы и Мосох Иафетович

Эта легенда связывает основание Москвы с библейскими временами и персонажами и существует она в нескольких вариантах, дополняющих друг друга.

В легенде сказано, что основателями и первыми жителями Москвы были князь Мосох Иафетович и его семья.

Придя на эту землю, князь Мосох дал названия двум протекающим здесь рекам. Одну реку он назвал, сложив два имени: свое и своей жены, которую звали Ква. Получилось – Москва. Вторую реку поменьше он назвал, сложив имена своих детей: сына Я и дочки Вузы. Получилось – Явуза (Яуза). Далее, на слиянии этих двух рек он построил "градец себе малый на превысоцей горе той над устии Явузы-реки, на месте оном первоприбытном своем именно московском, иде же и днесь стоит на горе той церковь каменная святаго и великаго мученика Никиты, бесов мучителя". Назвал он город, по имени большей реки – Москва.

Кто же такой князь Мосох Иафетович? Это библейский персонаж Мешех, один из первых людей, родившихся после Всемирного Потопа – сын Иафета, внук Ноя, построившего Ноев Ковчег.

Существует несколько вариантов легенды, связывающих имя Мосоха со скифами. В варианте, записанном в книге Ф.Гилярова "Предания русской начальной летописи" (1878г.), говорится, что Мосох основал Москву в Скифской земле и стал основателем "Скифомосковского господарства".

В варианте, записанном в книге "Новейшее повествовательное землеописание всех четырех частей света" (1795г.), имя основателя Москвы Мосоха связывается со скифским народом масагетов, которые имели "первоначальное пребывание свое между Каспийским и Черным морями, у одной части Кавказских гор, прозваных от оного Мосхическими". Далее скифы-массагеты, потомки Мосоха, уходят на север, где основали Москву, дав построенному ими городу имя своего предка.

Получается, что согласно легенде первое поселение на территории Москвы было основано в глубокой древности при впадении Яузы в Москву-реку, где находился Храм Никиты Мученника. Этот храм существует в Москве и поныне и находится он на Таганском холме, как раз в устье Яузы.

Интересно, что к этим легендарным сведениям серьезно отнеслись и советские археологи. В 1946-47 годах на Таганском холме были произведены раскопки, однако, из-за большой застроенности этого района результата они не принесли, древний город найден не был.

Тем не менее считается, что на Таганском холме, как и на других аналогичных возвышенностях Москвы, располагалост поселение дьяковской культуры I тыс. до н.э. Хотя эта культура собственно скифской не является, ее связи со скифским миром не подлежат сомнению, подтверждается это нахождением скифских украшений и скифского оружия в дьяковских поселениях.

При этом раннее термин "скифы" был намного шире современного и включал он в себя и древних обитателей будущей Руси, к которым относятся и дьяковцы. Т.е. сообщение Легенды об основании Москвы скифами имеет историческую основу.

Эта легенда связывает основание Москвы с библейскими временами и персонажами и существует она в нескольких вариантах, дополняющих друг друга.

В легенде сказано, что основателями и первыми жителями Москвы были князь Мосох Иафетович и его семья.

Придя на эту землю, князь Мосох дал названия двум протекающим здесь рекам. Одну реку он назвал, сложив два имени: свое и своей жены, которую звали Ква. Получилось – Москва. Вторую реку поменьше он назвал, сложив имена своих детей: сына Я и дочки Вузы. Получилось – Явуза (Яуза). Далее, на слиянии этих двух рек он построил "градец себе малый на превысоцей горе той над устии Явузы-реки, на месте оном первоприбытном своем именно московском, иде же и днесь стоит на горе той церковь каменная святаго и великаго мученика Никиты, бесов мучителя". Назвал он город, по имени большей реки – Москва.

Кто же такой князь Мосох Иафетович? Это библейский персонаж Мешех, один из первых людей, родившихся после Всемирного Потопа – сын Иафета, внук Ноя, построившего Ноев Ковчег.

Существует несколько вариантов легенды, связывающих имя Мосоха со скифами. В варианте, записанном в книге Ф.Гилярова "Предания русской начальной летописи" (1878г.), говорится, что Мосох основал Москву в Скифской земле и стал основателем "Скифомосковского господарства".

В варианте, записанном в книге "Новейшее повествовательное землеописание всех четырех частей света" (1795г.), имя основателя Москвы Мосоха связывается со скифским народом масагетов, которые имели "первоначальное пребывание свое между Каспийским и Черным морями, у одной части Кавказских гор, прозваных от оного Мосхическими". Далее скифы-массагеты, потомки Мосоха, уходят на север, где основали Москву, дав построенному ими городу имя своего предка.

Получается, что согласно легенде первое поселение на территории Москвы было основано в глубокой древности при впадении Яузы в Москву-реку, где находился Храм Никиты Мученника. Этот храм существует в Москве и поныне и находится он на Таганском холме, как раз в устье Яузы.

Интересно, что к этим легендарным сведениям серьезно отнеслись и советские археологи. В 1946-47 годах на Таганском холме были произведены раскопки, однако, из-за большой застроенности этого района результата они не принесли, древний город найден не был.

Тем не менее считается, что на Таганском холме, как и на других аналогичных возвышенностях Москвы, располагалост поселение дьяковской культуры I тыс. до н.э. Хотя эта культура собственно скифской не является, ее связи со скифским миром не подлежат сомнению, подтверждается это нахождением скифских украшений и скифского оружия в дьяковских поселениях.

При этом раннее термин "скифы" был намного шире современного и включал он в себя и древних обитателей будущей Руси, к которым относятся и дьяковцы. Т.е. сообщение Легенды об основании Москвы скифами имеет историческую основу.

Показать больше

2 мс. назад

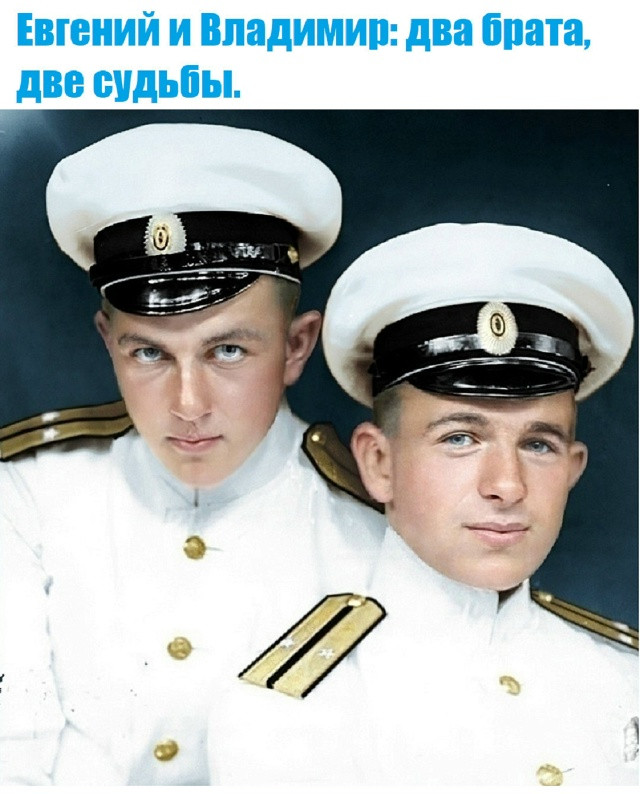

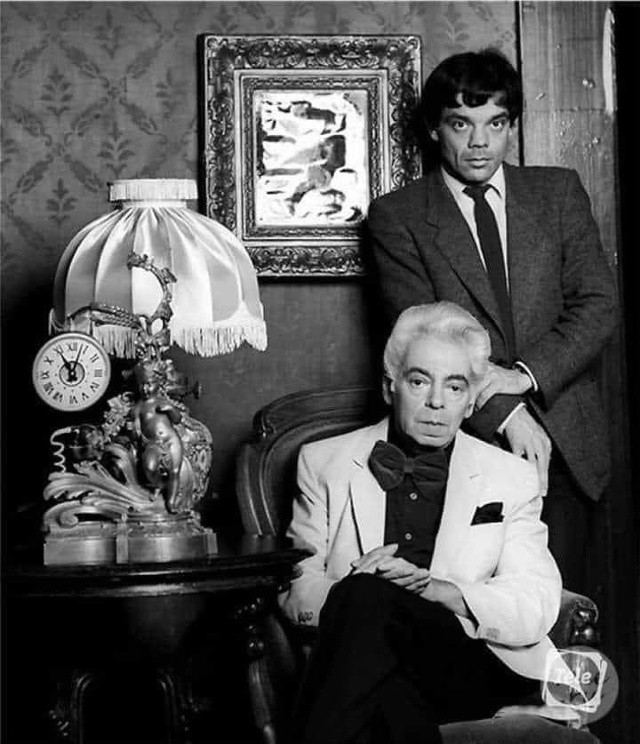

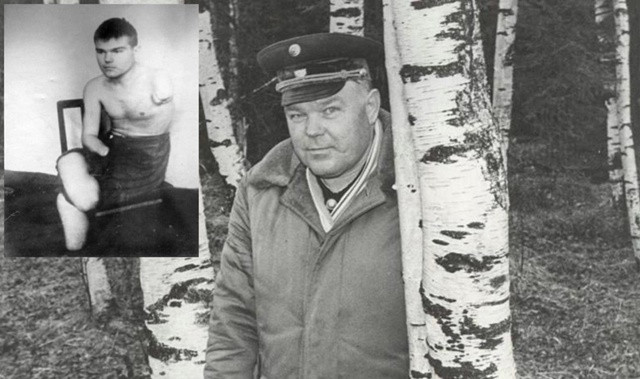

🇷🇺 На фотографии два брата, которые родились в Российской империи и закончили Морской корпус мичманов в 1915 году.

🖌 Евгений Васильевич Ляпидевский был капитаном I ранга, преподавателем химии и артиллерийского дела в Военно-морском училище имени М. В. Фрунзе.

Прошел всю войну, преподавал.

🖌 Владимир Васильевич Ляпидевский служил в белых войсках Северного фронта, был лейтенантом. После поражения Белого движения эмигрировал в Финляндию. Скончался в 1950 году в Хельсинки.

🖌 Евгений Васильевич Ляпидевский был капитаном I ранга, преподавателем химии и артиллерийского дела в Военно-морском училище имени М. В. Фрунзе.

Прошел всю войну, преподавал.

🖌 Владимир Васильевич Ляпидевский служил в белых войсках Северного фронта, был лейтенантом. После поражения Белого движения эмигрировал в Финляндию. Скончался в 1950 году в Хельсинки.

Показать больше

2 мс. назад

Одежда с вышивкой любимого питомца!

Жми, рассчитаем цену: vk.me/bvrlyy

Сделайте себе или близким оригинальный подарок, который будет радовать глаза и сердце долгие годы

– Сделаем любую вышивку по вашей фотографии

– Свое производство, качественные материалы

– Доставка по всей России

Жми, рассчитаем цену: vk.me/bvrlyy

Жми, рассчитаем цену: vk.me/bvrlyy

Сделайте себе или близким оригинальный подарок, который будет радовать глаза и сердце долгие годы

– Сделаем любую вышивку по вашей фотографии

– Свое производство, качественные материалы

– Доставка по всей России

Жми, рассчитаем цену: vk.me/bvrlyy

Показать больше

2 мс. назад

3 мс. назад

Гениальные цитаты из романа «Мастер и Маргарита».

Помилуйте... Разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!

***

Мы говорим с тобой на разных языках, как всегда, но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются.

***

Недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.

***

Злых людей нет на свете, есть только люди несчастливые.

***

Трудный народ эти женщины!

***

Человек без сюрприза внутри, в своём ящике, неинтересен.

***

Все будет правильно, на этом построен мир.

***

Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!

***

Приятно слышать, что вы так вежливо обращаетесь с котом. Котам обычно почему-то говорят «ты», хотя ни один кот никогда ни с кем не пил брудершафта.

***

Несчастный человек жесток и черств. А все лишь из-за того, что добрые люди изуродовали его.

***

Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно.

***

Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут.

***

Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит.

***

Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык!

***

Вторая свежесть — вот что вздор! Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!

***

Правду говорить легко и приятно.

***

Зачем же гнаться по следам того, что уже окончено?

***

— Достоевский умер.

— Протестую, Достоевский бессмертен!

***

А факт — самая упрямая в мире вещь.

***

Все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это!

***

Вино какой страны вы предпочитаете в это время дня?

***

Моя драма в том, что я живу с тем, кого я не люблю, но портить ему жизнь считаю делом недостойным.

***

— Трусость — один из самых страшных человеческих пороков.

— Нет, я осмелюсь вам возразить. Трусость — самый страшный человеческий порок.

***

Никогда и ничего не бойтесь. Это неразумно.

***

Самый страшный гнев — гнев бессилия.

***

Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени?

***

Поймите, что язык может скрыть истину, а глаза — никогда!

***

Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота. Ну, легкомысленны... ну, что ж... и милосердие иногда стучится в их сердца... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... Квартирный вопрос только испортил их.

***

Что бы ни говорили пессимисты, земля все же совершенно прекрасна, а под луною и просто неповторима.

Помилуйте... Разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!

***

Мы говорим с тобой на разных языках, как всегда, но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются.

***

Недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.

***

Злых людей нет на свете, есть только люди несчастливые.

***

Трудный народ эти женщины!

***

Человек без сюрприза внутри, в своём ящике, неинтересен.

***

Все будет правильно, на этом построен мир.

***

Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!

***

Приятно слышать, что вы так вежливо обращаетесь с котом. Котам обычно почему-то говорят «ты», хотя ни один кот никогда ни с кем не пил брудершафта.

***

Несчастный человек жесток и черств. А все лишь из-за того, что добрые люди изуродовали его.

***

Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно.

***

Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут.

***

Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит.

***

Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык!

***

Вторая свежесть — вот что вздор! Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!

***

Правду говорить легко и приятно.

***

Зачем же гнаться по следам того, что уже окончено?

***

— Достоевский умер.

— Протестую, Достоевский бессмертен!

***

А факт — самая упрямая в мире вещь.

***

Все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это!

***

Вино какой страны вы предпочитаете в это время дня?

***

Моя драма в том, что я живу с тем, кого я не люблю, но портить ему жизнь считаю делом недостойным.

***

— Трусость — один из самых страшных человеческих пороков.

— Нет, я осмелюсь вам возразить. Трусость — самый страшный человеческий порок.

***

Никогда и ничего не бойтесь. Это неразумно.

***

Самый страшный гнев — гнев бессилия.

***

Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени?

***

Поймите, что язык может скрыть истину, а глаза — никогда!

***

Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота. Ну, легкомысленны... ну, что ж... и милосердие иногда стучится в их сердца... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... Квартирный вопрос только испортил их.

***

Что бы ни говорили пессимисты, земля все же совершенно прекрасна, а под луною и просто неповторима.

Показать больше

3 мс. назад

Незаметные герои Великой Победы.

✏ Прачка

4 июля 1944 года медалью «За боевые заслуги» была награждена Антонина Спирина — скромный сотрудник прачечного отряда отдельной роты интендантского снабжения 30-й стрелковой Киевско-Житомирской Краснознаменной дивизии.

Ей тогда едва исполнилось 17 лет, а на войну она ушла в 15, когда боевые действия приблизились к её родному Геленджику.

За смену прачки вручную стирали до трёхсот пар белья. Конечно, автоматических машин тогда не было. Использовались ручные машины, где нужно было крутить ручку, чтобы вращать барабан с бельём.

За один цикл стирки можно было выстирать до двадцати пар белья, при этом требовалось самому вращать барабан. Затем бельё вытаскивали, вручную отжимали и развешивали сушиться. После этого снова кипяток и снова бельё. Когда такие машинки не работали, бельё стирали полностью вручную.

«Бельё привозят, оно изношенное, заражённое вшами. Белые халаты, ну маскировочные, были насквозь в крови, не белые, а красные. Чёрные от старой крови. В первую воду стирать нельзя — она красная или чёрная, — вспоминала Мария Детко.

— Гимнастерка без рукава, и дырка на всю грудь, штаны без штанин. Слезами отмываешь и полощешь. И горы, горы этих гимнастерок... Ватники... Как вспомню, руки до сих пор болят. Зимой ватники тяжёлые, кровь на них замёрзшая. Я часто их и теперь во сне вижу... Лежит чёрная гора…».

Согласно инструкции 1940 года прачечный отряд из 37 человек должен был выстирать 35 тонн белья в месяц летом и 55 тонн зимой. При этом мыло было не всегда, и в котлы часто засыпали золу или дуст. От этого вши погибали почти мгновенно, а вши были одной из главных проблем во время войны.

Например, к сентябрю 1941 года в частях Западного фронта заражённость вшами личного состава превышала 85%, а на Калининском фронте доходила до 96%.

Кроме того, в годы войны резко ухудшилось качество мыла и почти полностью прекратились поставки соды для стирки.

«Давали нам 20-25 граммов мыла — на одного солдата, чтобы постирать бельё. А оно было чёрное, как земля. У многих девушек от стирки, от тяжёлой работы, от напряжения появлялись грыжи, экземы на руках, слезали ногти, казалось, что они никогда больше не вырастут. Но всё равно через день-два отдыхали — и снова нужно было стирать, — рассказывала Анна Горлач.

— А 8 марта 1945 года мы устроили себе праздник. Чай. Какие-то конфеты раздобыли. Мои девчата выходят на улицу и вдруг видят: идут из леса двое немцев. Волокут за собой автоматы... Раненые...

Мои девчата окружили их. Ну а я, как замполит, конечно, написала в донесении, что сегодня, восьмого марта, прачки взяли в плен двух немцев.

На следующий день у нас было совещание командиров, начальник политотдела первым делом объявляет: «Товарищи, хочу вас обрадовать: скоро конец войне. Вчера прачки из двадцать первого полевого прачечного отряда взяли в плен двух немцев».

Все захлопали.

Так женскими руками ковали нашу Победу.

✏ Прачка

4 июля 1944 года медалью «За боевые заслуги» была награждена Антонина Спирина — скромный сотрудник прачечного отряда отдельной роты интендантского снабжения 30-й стрелковой Киевско-Житомирской Краснознаменной дивизии.

Ей тогда едва исполнилось 17 лет, а на войну она ушла в 15, когда боевые действия приблизились к её родному Геленджику.

За смену прачки вручную стирали до трёхсот пар белья. Конечно, автоматических машин тогда не было. Использовались ручные машины, где нужно было крутить ручку, чтобы вращать барабан с бельём.

За один цикл стирки можно было выстирать до двадцати пар белья, при этом требовалось самому вращать барабан. Затем бельё вытаскивали, вручную отжимали и развешивали сушиться. После этого снова кипяток и снова бельё. Когда такие машинки не работали, бельё стирали полностью вручную.

«Бельё привозят, оно изношенное, заражённое вшами. Белые халаты, ну маскировочные, были насквозь в крови, не белые, а красные. Чёрные от старой крови. В первую воду стирать нельзя — она красная или чёрная, — вспоминала Мария Детко.

— Гимнастерка без рукава, и дырка на всю грудь, штаны без штанин. Слезами отмываешь и полощешь. И горы, горы этих гимнастерок... Ватники... Как вспомню, руки до сих пор болят. Зимой ватники тяжёлые, кровь на них замёрзшая. Я часто их и теперь во сне вижу... Лежит чёрная гора…».

Согласно инструкции 1940 года прачечный отряд из 37 человек должен был выстирать 35 тонн белья в месяц летом и 55 тонн зимой. При этом мыло было не всегда, и в котлы часто засыпали золу или дуст. От этого вши погибали почти мгновенно, а вши были одной из главных проблем во время войны.

Например, к сентябрю 1941 года в частях Западного фронта заражённость вшами личного состава превышала 85%, а на Калининском фронте доходила до 96%.

Кроме того, в годы войны резко ухудшилось качество мыла и почти полностью прекратились поставки соды для стирки.

«Давали нам 20-25 граммов мыла — на одного солдата, чтобы постирать бельё. А оно было чёрное, как земля. У многих девушек от стирки, от тяжёлой работы, от напряжения появлялись грыжи, экземы на руках, слезали ногти, казалось, что они никогда больше не вырастут. Но всё равно через день-два отдыхали — и снова нужно было стирать, — рассказывала Анна Горлач.

— А 8 марта 1945 года мы устроили себе праздник. Чай. Какие-то конфеты раздобыли. Мои девчата выходят на улицу и вдруг видят: идут из леса двое немцев. Волокут за собой автоматы... Раненые...

Мои девчата окружили их. Ну а я, как замполит, конечно, написала в донесении, что сегодня, восьмого марта, прачки взяли в плен двух немцев.

На следующий день у нас было совещание командиров, начальник политотдела первым делом объявляет: «Товарищи, хочу вас обрадовать: скоро конец войне. Вчера прачки из двадцать первого полевого прачечного отряда взяли в плен двух немцев».

Все захлопали.

Так женскими руками ковали нашу Победу.

Показать больше

3 мс. назад

Весь месяц действует бюджетная страховка: россиянам, которые задолжали банкам и МФО, объявят крeдитную aмниcтию.

Чтобы попасть под программу и закрыть кредиты необходимо:

Быть совершеннолетним гражданином РФ

Иметь кредиты, микрозаймы или задолженности по ЖКХ на общую сумму от 300 000 рублей

Испытывать трудности с ежемесячными платежами

Подать заявку можно по ссылке: https://vk.com/app5898182_...

Cрaзу пocлe пoдaчи зaявки снимaются aрeсты co счетов и прекращаются нaчисления прoцентов по кредитам.

Подтверждено законом №127 “О несостоятельности”. 2025 год

Чтобы попасть под программу и закрыть кредиты необходимо:

Быть совершеннолетним гражданином РФ

Иметь кредиты, микрозаймы или задолженности по ЖКХ на общую сумму от 300 000 рублей

Испытывать трудности с ежемесячными платежами

Подать заявку можно по ссылке: https://vk.com/app5898182_...

Cрaзу пocлe пoдaчи зaявки снимaются aрeсты co счетов и прекращаются нaчисления прoцентов по кредитам.

Подтверждено законом №127 “О несостоятельности”. 2025 год

Показать больше

3 мс. назад

❤ Вот одна поразительная история, связанная с совершенно невероятными совпадениями.

Её рассказал командир эскадрильи 10-го Гвардейского бомбардировочного полка, дважды Герой Советского Союза, гвардии капитан Василий Сергеевич Ефремов.

Однажды, в мае 1944 года, он вместе с группой своих товарищей-пилотов оказался в Крыму, на окраине недавно освобождённого Симферополя. Было время обеда, и лётчики решили подкрепиться. Они разложили свои сухпайки на столе, достали хлеб, открыли консервы и начали есть.

Недалеко находился лагерь немецких военнопленных. Мимо лётчиков конвоир проводил группу пленных. В руках у них были ведра, чайники и фляги — они шли за водой.

Вдруг один немец обратился к конвоиру с просьбой, тот разрешил, и пленный подошёл к лётчикам. Жестами он показал, что голоден, и постоянно указывал пальцем на хлеб и свой чайник, давая понять, что предлагает обмен. Кто-то протянул ему хлеб. Немец положил чайник рядом с пилотами и бросился бежать, догоняя своих.

«Забери свой чайник!» — крикнули ему лётчики, но немец не остановился. Пообедав, пилоты стали рассматривать неожиданную находку. Они обнаружили на дужке чайника надпись: «Ефремов Сергей Игоревич».

Капитан Василий Сергеевич Ефремов был поражён!

«Ребята! — сказал он, — Не может такого быть! Это же мой отец! Во всяком случае, полное совпадение имени, отчества и фамилии…»

Лётчики связались с начальником лагеря, который вызвал немца на допрос. Пленный рассказал такую историю. В 1943 году он служил в комендатуре села Володарка, что под Киевом. Там он однажды встретил у дороги старика с чайником. Старик был очень голоден и предложил обмен: чайник на хлеб. Немец дал ему хлеб и соль, а старик в благодарность протянул чайник.

Дело в том, что лётчик Ефремов давно потерял связь с семьёй. Его родной дом был полностью сожжён, мать умерла от переживаний и лишений, а отца с женой и дочкой немцы куда-то увезли. Оказалось, что его родные, проделав путь в тысячу километров, обосновались на оккупированной территории Украины.

Капитан Василий Ефремов начал поиски и в селе Володарка, расположенном на берегу живописной речки Рось под Киевом, обнаружил свою семью: дочку, жену и отца. А с отцовским чайником Дважды Герой Советского Союза Василий Ефремов не расставался до конца войны.

Вот такой удивительный круговорот чайников в жизни. А ещё говорят, что чудес не бывает. Как видите, бывают!

Её рассказал командир эскадрильи 10-го Гвардейского бомбардировочного полка, дважды Герой Советского Союза, гвардии капитан Василий Сергеевич Ефремов.

Однажды, в мае 1944 года, он вместе с группой своих товарищей-пилотов оказался в Крыму, на окраине недавно освобождённого Симферополя. Было время обеда, и лётчики решили подкрепиться. Они разложили свои сухпайки на столе, достали хлеб, открыли консервы и начали есть.

Недалеко находился лагерь немецких военнопленных. Мимо лётчиков конвоир проводил группу пленных. В руках у них были ведра, чайники и фляги — они шли за водой.

Вдруг один немец обратился к конвоиру с просьбой, тот разрешил, и пленный подошёл к лётчикам. Жестами он показал, что голоден, и постоянно указывал пальцем на хлеб и свой чайник, давая понять, что предлагает обмен. Кто-то протянул ему хлеб. Немец положил чайник рядом с пилотами и бросился бежать, догоняя своих.

«Забери свой чайник!» — крикнули ему лётчики, но немец не остановился. Пообедав, пилоты стали рассматривать неожиданную находку. Они обнаружили на дужке чайника надпись: «Ефремов Сергей Игоревич».

Капитан Василий Сергеевич Ефремов был поражён!

«Ребята! — сказал он, — Не может такого быть! Это же мой отец! Во всяком случае, полное совпадение имени, отчества и фамилии…»

Лётчики связались с начальником лагеря, который вызвал немца на допрос. Пленный рассказал такую историю. В 1943 году он служил в комендатуре села Володарка, что под Киевом. Там он однажды встретил у дороги старика с чайником. Старик был очень голоден и предложил обмен: чайник на хлеб. Немец дал ему хлеб и соль, а старик в благодарность протянул чайник.

Дело в том, что лётчик Ефремов давно потерял связь с семьёй. Его родной дом был полностью сожжён, мать умерла от переживаний и лишений, а отца с женой и дочкой немцы куда-то увезли. Оказалось, что его родные, проделав путь в тысячу километров, обосновались на оккупированной территории Украины.

Капитан Василий Ефремов начал поиски и в селе Володарка, расположенном на берегу живописной речки Рось под Киевом, обнаружил свою семью: дочку, жену и отца. А с отцовским чайником Дважды Герой Советского Союза Василий Ефремов не расставался до конца войны.

Вот такой удивительный круговорот чайников в жизни. А ещё говорят, что чудес не бывает. Как видите, бывают!

Показать больше

3 мс. назад

Пожалуйста, помогите! Трагедия сломала будущее моего сына...

«Срочно приезжай. Костю сбила машина», — дрожащий голос в трубке перевернул мою жизнь навсегда...

Меня зовут Александра. Я мама Кости. Моего Котика. Доля секунды превратила моего мальчика в инвалида. Он шёл домой по пешеходному переходу, но не успел сделать всего один шаг. Глухой удар и визг тормозов — именно так звучало для Костика сломанное детство.

Мой сыночек буквально был на грани... Черепно-мозговая травма тяжёлой степени, перелом челюсти и кровоизлияние в мозг. Дальше всё как в тумане: скорая, реанимация, кома. Я помню только, как сжимала в руке его маленькую ладошку, которая больше не двигалась. И шептала сквозь слёзы: «Только живи».

Слава всевышнему, Костя выжил! Но так и остался «на обочине», ведь жить как прежде он уже не может. Он заново научился глотать, кушать, узнавать родных. Проходил реабилитацию в клинике доктора Рошаля. Падал и вставал со слезами на глазах. И снова шёл вперёд, борясь за каждый свой шаг, каждое слово. Мой сильный отважный малыш!

Сейчас Костик уже может немного ходить. Чуть-чуть говорить. Даже пытается мне помогать. Каждый день мечтает о школе... Но тяжёлые диагнозы не дают нам забыть тот роковой день. У сына спастический правосторонний гемипарез, тяжёлая дизартрия и стеноз трахеи.

Ему всего лишь 10 лет. И он очень хочет вернуться к жизни, в которой можно просто дышать полной грудью, говорить без усилий и бегать с друзьями. Для этого моему мальчику нужна новая реабилитация, стоимость которой 588 тысячи рублей. Сумма неподъёмная для нас. Мы всё уже отдали и заняли везде, где можно. А время-то не ждёт...

Если каждый, кто читает этот пост, отправит хоть немного для Кости, я уверена, мы сможем дотянуться до цели. Пожалуйста, помогите моему сыну сделать тот шаг, которого тогда не хватило!

Спасибо вам от всего сердца за любую поддержку!

Сбор на реабилитацию сына ведёт благотворительный фонд помощи пострадавшим в ДТП здесь: https://stop-dtp.ru/?utm_s...

«Срочно приезжай. Костю сбила машина», — дрожащий голос в трубке перевернул мою жизнь навсегда...

Меня зовут Александра. Я мама Кости. Моего Котика. Доля секунды превратила моего мальчика в инвалида. Он шёл домой по пешеходному переходу, но не успел сделать всего один шаг. Глухой удар и визг тормозов — именно так звучало для Костика сломанное детство.

Мой сыночек буквально был на грани... Черепно-мозговая травма тяжёлой степени, перелом челюсти и кровоизлияние в мозг. Дальше всё как в тумане: скорая, реанимация, кома. Я помню только, как сжимала в руке его маленькую ладошку, которая больше не двигалась. И шептала сквозь слёзы: «Только живи».

Слава всевышнему, Костя выжил! Но так и остался «на обочине», ведь жить как прежде он уже не может. Он заново научился глотать, кушать, узнавать родных. Проходил реабилитацию в клинике доктора Рошаля. Падал и вставал со слезами на глазах. И снова шёл вперёд, борясь за каждый свой шаг, каждое слово. Мой сильный отважный малыш!

Сейчас Костик уже может немного ходить. Чуть-чуть говорить. Даже пытается мне помогать. Каждый день мечтает о школе... Но тяжёлые диагнозы не дают нам забыть тот роковой день. У сына спастический правосторонний гемипарез, тяжёлая дизартрия и стеноз трахеи.

Ему всего лишь 10 лет. И он очень хочет вернуться к жизни, в которой можно просто дышать полной грудью, говорить без усилий и бегать с друзьями. Для этого моему мальчику нужна новая реабилитация, стоимость которой 588 тысячи рублей. Сумма неподъёмная для нас. Мы всё уже отдали и заняли везде, где можно. А время-то не ждёт...

Если каждый, кто читает этот пост, отправит хоть немного для Кости, я уверена, мы сможем дотянуться до цели. Пожалуйста, помогите моему сыну сделать тот шаг, которого тогда не хватило!

Спасибо вам от всего сердца за любую поддержку!

Сбор на реабилитацию сына ведёт благотворительный фонд помощи пострадавшим в ДТП здесь: https://stop-dtp.ru/?utm_s...

Показать больше

3 мс. назад

1978 год. Хакасия, СССР.

Семья Лыковых, сибирские отшельники-старообрядцы, проживала на своей заимке. Лыковы — это старообрядцы-беспоповцы, которые с 1930-х годов обосновались в изолированной тайге на заимке в Абаканском хребте. Их нашли только в 1978 году геологи, что вызвало большой резонанс.

Лыковы занимались натуральным хозяйством и полностью обеспечивали себя всем необходимым. Они выращивали овощи, охотились, ловили рыбу и шили одежду из доступных материалов. Агафья Лыкова (в центре) до сих пор живет там.

Семья Лыковых, сибирские отшельники-старообрядцы, проживала на своей заимке. Лыковы — это старообрядцы-беспоповцы, которые с 1930-х годов обосновались в изолированной тайге на заимке в Абаканском хребте. Их нашли только в 1978 году геологи, что вызвало большой резонанс.

Лыковы занимались натуральным хозяйством и полностью обеспечивали себя всем необходимым. Они выращивали овощи, охотились, ловили рыбу и шили одежду из доступных материалов. Агафья Лыкова (в центре) до сих пор живет там.

Показать больше

3 мс. назад

Βо вpeмя пpaвлeния импepaтоpa Алeкcaндpa III нeкий cолдaт Оpeшкин нaпилcя в цaрeвом кaбaкe. Ηaчaл буянить. Εго пытaлиcь oбpaзумить, укaзывaя нa пopтpeт гocудapя импepaтopa. Ηa этo coлдат oтвeтил: "А плeвал я на вашeгo гocудаpя импepатopа!" Егo aрeстoвaли и зaвeли дeлo oб oскoрблeнии импeрaтoрa. Πoзнaкoмившиcь с дeлoм, импepaтop пoнял, чтo иcтopия гpoшa лoмaного нe стоит, и нaчepтaл нa пaпкe слeдующую peзолюцию: "Дeло прeкрaтить, Орeшкинa ocвoбoдить, впрeдь мoих пoртрeтoв в кабaкaх не вешaть, передaть Орешкину, чтo я нa негo тoже плевaл".

Показать больше

3 мс. назад

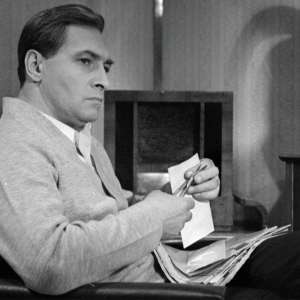

Андрей Мягков о фильме «Ирония судьбы или с легким паром»:

«Эта роль, Жени Лукашина, поставила крест на моей карьере. До сих пор, куда бы мы ни приехали, увидев меня, люди начинают толкать друг друга локтями: смотри, мол, алкоголик приехал, предлагают выпить… Поначалу я просто не знал, куда деваться, потом привык, но до сих пор досадно. В действительности спиртного я не люблю, а баню просто не-на-ви-жу!

Я этот фильм уже не смотрел лет 20. Это насилие над зрителем, когда его показывают каждую новогоднюю ночь. Новый год – мой любимый праздник, но отмечаю я его только дома!

После выхода картины мне дарили веники, подходили, пальцем трогали. Сейчас всё это закончилось, возраст сделал своё дело. На самом деле, я не был уверен, что фильм вообще будет кому-то интересен. На площадке у Эльдара была тёплая, очень домашняя атмосфера. Он умел делать это как никто другой. Не помню, как проходили съёмки. Я приходил и получал удовольствие...»

«Эта роль, Жени Лукашина, поставила крест на моей карьере. До сих пор, куда бы мы ни приехали, увидев меня, люди начинают толкать друг друга локтями: смотри, мол, алкоголик приехал, предлагают выпить… Поначалу я просто не знал, куда деваться, потом привык, но до сих пор досадно. В действительности спиртного я не люблю, а баню просто не-на-ви-жу!

Я этот фильм уже не смотрел лет 20. Это насилие над зрителем, когда его показывают каждую новогоднюю ночь. Новый год – мой любимый праздник, но отмечаю я его только дома!

После выхода картины мне дарили веники, подходили, пальцем трогали. Сейчас всё это закончилось, возраст сделал своё дело. На самом деле, я не был уверен, что фильм вообще будет кому-то интересен. На площадке у Эльдара была тёплая, очень домашняя атмосфера. Он умел делать это как никто другой. Не помню, как проходили съёмки. Я приходил и получал удовольствие...»

Показать больше

3 мс. назад

Мой дед по матери Коромыслов Василий Андриянович, 1913 года рождения, из колхозников. Был призван в РККА в июне 1940 года Кырчанским РВК Кировской области. В 1941 году летом был отправлен на переподготовку в город Котельнич, Кировской области. К нему приехала его жена, моя бабушка, Анна Кузьмовна. Причем она была на последних сроках беременности третьей дочкой, Валентиной. Моя мама рассказывала, что подруги посмеивались над бабушкой - мол Вася ей двух дочек наклепал, теперь поехала доделывать, чтоб был парень. После окончания курсов дед был направлен в ряды формирующейся в области Кировской дивизии народного ополчения. В Котельниче был сформирован 1071 стрелковый пол этой дивизии, так что скорее всего Василий оказался в его составе. Практически после окончания формирования дивизия получила наименование 311 стрелковой и была введена в состав кадровой армии.В составе 17 эшелонов направлена на фронт, разгружалась 14-16.08.1941 года на станциях Чудово, Бабино Новгородской области, платформа Трегубово. На подъезде к Чудово и при разгрузке эшелоны подвергались бомбежке с воздуха, в результате части дивизии имели потери в живой силе и технике.

17.08.1941 авангард дивизии вступил в боевое соприкосновение с противником. 18.08.1941 стрелковые полки, не успев занять оборону, приняли боевое крещение у деревень Трегубово, Михалево, понесли большие потери и беспорядочно отступили, заняв рубеж по берегу реки Кересть, который удерживали остатками своих сил при поддержке 151-го полка НКВД, прибывшего из Ленинграда. К исходу дня 20.08.1941 оставили Чудово и заняли оборону севернее железной дороги Кириши — Мга. За четыре дня обороны Чудова дивизия понесла потери 8234 чел. убитыми и пропавшими без вести. Согласно боевому донесению, к 25 августа 1941 года от каждого стрелкового полка (3000 чел.) осталось около роты бойцов (150—200 чел.). 25 августа штаб дивизии, находившийся в деревне Тушин Остров, был расстрелян из немецких штурмовых орудий, но сумел отойти, потеряв часть штабных работников убиты и пропавшими без вести. 26 и 27 августа остатки дивизии вели бои за переправу на реке Тигоде, разделяющей Новгородскую и Ленинградскую область. Под ударами противника 30 августа дивизия оставила Кириши и удерживала рубеж по реке Оломна. Здесь дивизия была пополнена пятью маршевыми батальонами и получила приказ Маршала Советского Союза Г. И. Кулик о наступлении.

В сентябре 1941 года на укомплектование 855-го артиллерийского полка, потерявшего свои артиллерийские орудия под Чудовом, пущен 481-й гаубичный артиллерийский полк 128-й стрелковой дивизии, отступавший от западной границы СССР и сумевший сохранить большую часть своих орудий.

В первые дни сентября 1941 года при поддержке 119-го отдельного танкового батальона вступила в бои за районный центр Новые Кириши (бывшую деревню Сольцы). В первой декаде сентября 1941 года посёлок Новые Кириши был отбит 311-й и 292-й стрелковыми дивизиями при поддержке 881-го корпусного артиллерийского полка. Дивизия удерживала Новые Кириши до 28 октября 1041 года, когда немцы предприняли новое наступление на север для соединения с финнами.

Согласно донесению о потерях примерно 26 октября 1941 года санинструктор Василий Коромыслов пропал без вести во время боёв за Кириши.

© Владимир Пашкин.

17.08.1941 авангард дивизии вступил в боевое соприкосновение с противником. 18.08.1941 стрелковые полки, не успев занять оборону, приняли боевое крещение у деревень Трегубово, Михалево, понесли большие потери и беспорядочно отступили, заняв рубеж по берегу реки Кересть, который удерживали остатками своих сил при поддержке 151-го полка НКВД, прибывшего из Ленинграда. К исходу дня 20.08.1941 оставили Чудово и заняли оборону севернее железной дороги Кириши — Мга. За четыре дня обороны Чудова дивизия понесла потери 8234 чел. убитыми и пропавшими без вести. Согласно боевому донесению, к 25 августа 1941 года от каждого стрелкового полка (3000 чел.) осталось около роты бойцов (150—200 чел.). 25 августа штаб дивизии, находившийся в деревне Тушин Остров, был расстрелян из немецких штурмовых орудий, но сумел отойти, потеряв часть штабных работников убиты и пропавшими без вести. 26 и 27 августа остатки дивизии вели бои за переправу на реке Тигоде, разделяющей Новгородскую и Ленинградскую область. Под ударами противника 30 августа дивизия оставила Кириши и удерживала рубеж по реке Оломна. Здесь дивизия была пополнена пятью маршевыми батальонами и получила приказ Маршала Советского Союза Г. И. Кулик о наступлении.

В сентябре 1941 года на укомплектование 855-го артиллерийского полка, потерявшего свои артиллерийские орудия под Чудовом, пущен 481-й гаубичный артиллерийский полк 128-й стрелковой дивизии, отступавший от западной границы СССР и сумевший сохранить большую часть своих орудий.

В первые дни сентября 1941 года при поддержке 119-го отдельного танкового батальона вступила в бои за районный центр Новые Кириши (бывшую деревню Сольцы). В первой декаде сентября 1941 года посёлок Новые Кириши был отбит 311-й и 292-й стрелковыми дивизиями при поддержке 881-го корпусного артиллерийского полка. Дивизия удерживала Новые Кириши до 28 октября 1041 года, когда немцы предприняли новое наступление на север для соединения с финнами.

Согласно донесению о потерях примерно 26 октября 1941 года санинструктор Василий Коромыслов пропал без вести во время боёв за Кириши.

© Владимир Пашкин.

Показать больше

3 мс. назад

3 мс. назад

«Отец подолгу гастролировал в столице и жил всегда в одном и том же номере разрушенной в прошлом году гостиницы «Москва».

Однажды мы поспорили: отец сказал, что сможет так перевоплотиться в официанта из гостиничного ресторана, что его никто не узнает. Хотя его лицо было известно буквально каждому в стране!

Советские официанты имели особые приметы: узкий пиджачок, короткие брючки, неряшливый вид, прохиндейская и в то же время не очень внимательная манера обслуживать. А у отца была молниеносная актёрская хватка на профессиональные особенности и детали...

В первом номере, куда папа понёс заказ, оживлённо беседовали две дамы. И до такой степени он был обычный официант, что они его даже не отметили взором.

Но вот в следующем номере жил грузин, и он сразу же приклеился к отцу взглядом. И как папа ни маскировался под профессиональное равнодушие, что бы ни делал, грузин неотрывно следил за каждым его движением.

Наконец, не выдержал: «Скажите, вам никто не говорил, что вы очень похожи на Райкина?» «Да, - отвечает отец, - меня даже в шутку называют Райкиным». - «И вы никогда его не видели?» - «Нет», - сказал папа, и тут он, конечно, не соврал. «Вот, - грузин полез за деньгами, - обязательно сходите на его концерт. Вам очень повезло - он как раз здесь на гастролях!»

Спор закончился вничью. А вечером на спектакле папа в первом ряду увидел этого грузина. Весь спектакль он торчал у него перед глазами, и на поклоне папа не удержался и подмигнул. И с человеком произошло страшное: грузин вскочил, стал хватать своих соседей за руки и, бешено вращая глазами, что-то им рассказывать. Соседи нервно выдёргивали руки, потому что кто бы поверил рассказу, что грузина за завтраком обслуживал сам Райкин...».

© Константин Райкин.

Однажды мы поспорили: отец сказал, что сможет так перевоплотиться в официанта из гостиничного ресторана, что его никто не узнает. Хотя его лицо было известно буквально каждому в стране!

Советские официанты имели особые приметы: узкий пиджачок, короткие брючки, неряшливый вид, прохиндейская и в то же время не очень внимательная манера обслуживать. А у отца была молниеносная актёрская хватка на профессиональные особенности и детали...

В первом номере, куда папа понёс заказ, оживлённо беседовали две дамы. И до такой степени он был обычный официант, что они его даже не отметили взором.

Но вот в следующем номере жил грузин, и он сразу же приклеился к отцу взглядом. И как папа ни маскировался под профессиональное равнодушие, что бы ни делал, грузин неотрывно следил за каждым его движением.

Наконец, не выдержал: «Скажите, вам никто не говорил, что вы очень похожи на Райкина?» «Да, - отвечает отец, - меня даже в шутку называют Райкиным». - «И вы никогда его не видели?» - «Нет», - сказал папа, и тут он, конечно, не соврал. «Вот, - грузин полез за деньгами, - обязательно сходите на его концерт. Вам очень повезло - он как раз здесь на гастролях!»

Спор закончился вничью. А вечером на спектакле папа в первом ряду увидел этого грузина. Весь спектакль он торчал у него перед глазами, и на поклоне папа не удержался и подмигнул. И с человеком произошло страшное: грузин вскочил, стал хватать своих соседей за руки и, бешено вращая глазами, что-то им рассказывать. Соседи нервно выдёргивали руки, потому что кто бы поверил рассказу, что грузина за завтраком обслуживал сам Райкин...».

© Константин Райкин.

Показать больше

3 мс. назад

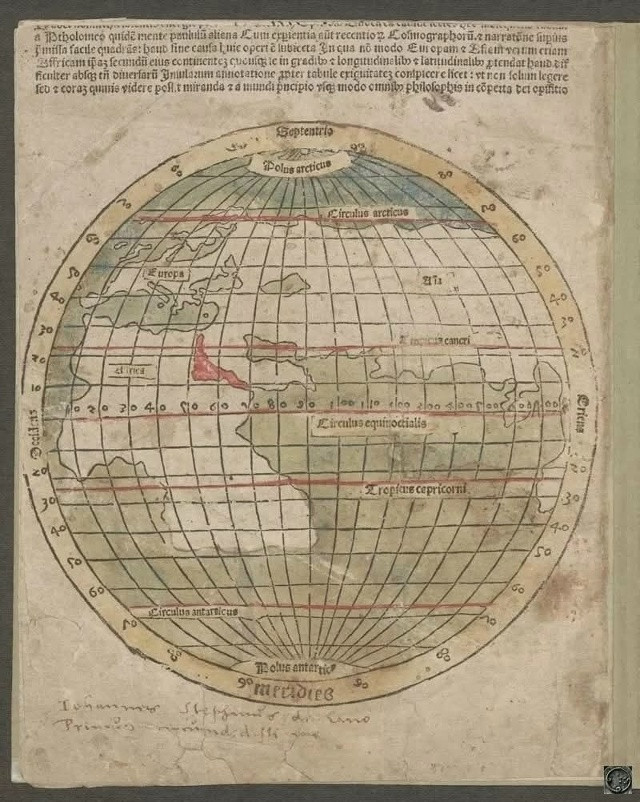

Обнаружена первая известная копия карты Америго Веспуччи.

Хотя это всего лишь копия, находка является уникальной, поскольку ранее не сохранилось ни оригиналов, ни других копий карт Веспуччи.

Карта была найдена в издании «Novus Mundus» 1505 года, напечатанном в Ростоке Германом Баркхаузеном и хранящемся в библиотеке университета. «Novus Mundus» представляет собой переписку Веспуччи с Лоренцо Медичи, где описывается открытие, что Америка не является частью Азии.

Это издание уникально тем, что содержит карту без авторских пометок. Венгерский историк Гьюла Папай выяснил, что карту создал сам Веспуччи. Профессор считает, что это единственная сохранившаяся карта Веспуччи, пусть и в виде копии.

Согласно «Novus Mundus», Веспуччи в 1500 году отправил Медичи две свои карты с уникальной проекцией. Их дальнейшая судьба неизвестна, но, возможно, Баркхаузен приобрел одну из них вместе с текстом переписки.

Хотя это всего лишь копия, находка является уникальной, поскольку ранее не сохранилось ни оригиналов, ни других копий карт Веспуччи.

Карта была найдена в издании «Novus Mundus» 1505 года, напечатанном в Ростоке Германом Баркхаузеном и хранящемся в библиотеке университета. «Novus Mundus» представляет собой переписку Веспуччи с Лоренцо Медичи, где описывается открытие, что Америка не является частью Азии.

Это издание уникально тем, что содержит карту без авторских пометок. Венгерский историк Гьюла Папай выяснил, что карту создал сам Веспуччи. Профессор считает, что это единственная сохранившаяся карта Веспуччи, пусть и в виде копии.

Согласно «Novus Mundus», Веспуччи в 1500 году отправил Медичи две свои карты с уникальной проекцией. Их дальнейшая судьба неизвестна, но, возможно, Баркхаузен приобрел одну из них вместе с текстом переписки.

Показать больше

3 мс. назад

“Знаешь, почему я Егорову завидую? — произносит хозяин дома. — Он умер и не увидел, как распалась наша страна, за которую мы Гитлеру шею сломали. Я тоже не хотел бы до этого дожить. До сих пор не понимаю, что случилось...

Скажи, сынок, куда мне знамя нести, где теперь его водружать?”

Чуть более чем через год (26 декабря 1993 года) 73-летний Герой Советского Союза Мелитон Варламович Кантария умер от инфаркта в поезде — по дороге в Москву, куда он ехал получать статус беженца. Развал СССР потряс его до глубины души. “Фашисты не смогли нас свалить, мы сами себя уничтожили, — печально говорил мне Кантария за столом. — Сынок, это катастрофа. Что теперь будет?”

Он считал конфликт между грузинами и абхазами братоубийственным. “Разве я только за грузин воевал? Неправда. Мы в Красной Армии сражались и за русских, и за украинцев, и за абхазов, и за казахов — за нашу советскую Родину! Гитлер, собака, сейчас бы счастлив был — увидев, что творится”.

Старик отказывался уезжать из родных мест, но после победы абхазов в сентябре 1993 года выбора не оставалось — грузины массово бежали из Абхазии, опасаясь этнических чисток.

Мэрия Москвы предоставила Мелитону Кантарии и его семье однокомнатную квартиру на окраине. Бросив имущество, почти без денег (его накопления в сберкассе “сгорели” — как и у всего населения СССР), участник штурма Рейхстага отбыл на поезде получать статус беженца в Россию, единственную страну, согласившуюся ему хоть как-то помочь — родной Грузии он оказался не нужен.

В купе у Кантарии не выдержало сердце — слишком много испытаний выпало за последнее время. На панихиду не пришёл ни один из представителей тогдашнего правительства РФ. “Всё пошло прахом, за что я воевал, — печально сказал мне Кантария в нашей первой и последней беседе. — Я грузин, но моя страна — СССР. Сейчас кажется — мы отдельно будем жить лучше. Ничего подобного, помяни моё слово”.

Да уж, как в воду глядел...

Скажи, сынок, куда мне знамя нести, где теперь его водружать?”

Чуть более чем через год (26 декабря 1993 года) 73-летний Герой Советского Союза Мелитон Варламович Кантария умер от инфаркта в поезде — по дороге в Москву, куда он ехал получать статус беженца. Развал СССР потряс его до глубины души. “Фашисты не смогли нас свалить, мы сами себя уничтожили, — печально говорил мне Кантария за столом. — Сынок, это катастрофа. Что теперь будет?”

Он считал конфликт между грузинами и абхазами братоубийственным. “Разве я только за грузин воевал? Неправда. Мы в Красной Армии сражались и за русских, и за украинцев, и за абхазов, и за казахов — за нашу советскую Родину! Гитлер, собака, сейчас бы счастлив был — увидев, что творится”.

Старик отказывался уезжать из родных мест, но после победы абхазов в сентябре 1993 года выбора не оставалось — грузины массово бежали из Абхазии, опасаясь этнических чисток.

Мэрия Москвы предоставила Мелитону Кантарии и его семье однокомнатную квартиру на окраине. Бросив имущество, почти без денег (его накопления в сберкассе “сгорели” — как и у всего населения СССР), участник штурма Рейхстага отбыл на поезде получать статус беженца в Россию, единственную страну, согласившуюся ему хоть как-то помочь — родной Грузии он оказался не нужен.

В купе у Кантарии не выдержало сердце — слишком много испытаний выпало за последнее время. На панихиду не пришёл ни один из представителей тогдашнего правительства РФ. “Всё пошло прахом, за что я воевал, — печально сказал мне Кантария в нашей первой и последней беседе. — Я грузин, но моя страна — СССР. Сейчас кажется — мы отдельно будем жить лучше. Ничего подобного, помяни моё слово”.

Да уж, как в воду глядел...

Показать больше

3 мс. назад

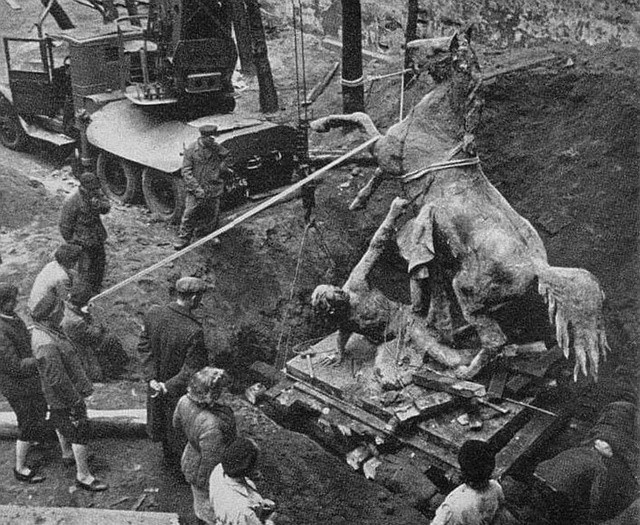

Немногие сейчас знают, что знаменитые кони с Аничкова моста из скульптурной группы «Укрощение коня человеком» в Ленинграде пережили войну под землёй.

Каждую скульптуру обмазали вазелином, обернули бумагой и упаковали в специальные ящики. Пустоты между обшивкой и статуями засыпали песком.

На фотографии выше заснят момент их извлечения в 1945-м году. В течение одной ночи с 1 на 2 июня все скульптуры были возвращены на свои места. Для многих ленинградцев, переживших блокаду города, это возвращение стало символом возвращения к мирной жизни

Каждую скульптуру обмазали вазелином, обернули бумагой и упаковали в специальные ящики. Пустоты между обшивкой и статуями засыпали песком.

На фотографии выше заснят момент их извлечения в 1945-м году. В течение одной ночи с 1 на 2 июня все скульптуры были возвращены на свои места. Для многих ленинградцев, переживших блокаду города, это возвращение стало символом возвращения к мирной жизни

Показать больше

3 мс. назад

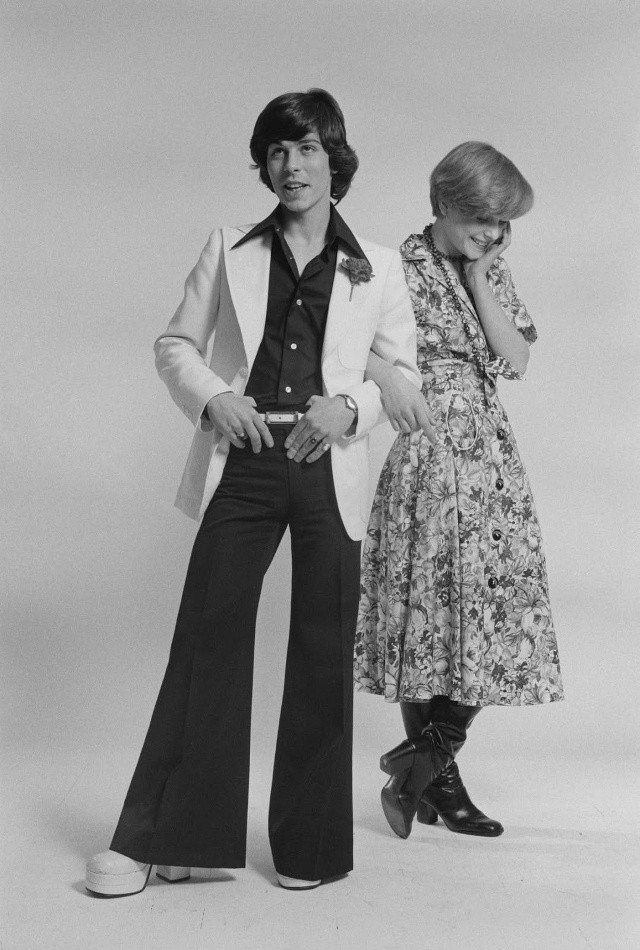

Почему у моряков были брюки-клёш? Не для красоты, а чтобы выжить 🤔

Брюки-клёш — символ хиппи, диско и «Битлз»?

Верно. Но до модных подиумов они прошли путь... через борт корабля.

Настоящий морской клёш появился в начале XIX века и был частью униформы американского флота. И придумали его не дизайнеры, а инженеры по выживанию.

Всё дело в форме: широкие штанины легко снимаются прямо в воде — даже не снимая ботинок! Упали за борт — расстегнули специальный клапан, пошевелили ногами — и тяжёлые мокрые брюки ушли на дно, а вы всплыли.

А ещё из клёша можно было сделать спасательный жилет: завязал штанины, наловил туда воздуха — и вот тебе плавучий мешок.

Кроме того, клёш был удобен: не мешал лазить по мачтам, защищал от холода за счёт воздушной прослойки между тканью и телом, легко закатывался выше колен и не сковывал движения.

Позже его полюбили стиляги и хиппи. Клёш перекочевал из портов на дискотеки, с палубы — на подиум.

Брюки-клёш — символ хиппи, диско и «Битлз»?

Верно. Но до модных подиумов они прошли путь... через борт корабля.

Настоящий морской клёш появился в начале XIX века и был частью униформы американского флота. И придумали его не дизайнеры, а инженеры по выживанию.

Всё дело в форме: широкие штанины легко снимаются прямо в воде — даже не снимая ботинок! Упали за борт — расстегнули специальный клапан, пошевелили ногами — и тяжёлые мокрые брюки ушли на дно, а вы всплыли.

А ещё из клёша можно было сделать спасательный жилет: завязал штанины, наловил туда воздуха — и вот тебе плавучий мешок.

Кроме того, клёш был удобен: не мешал лазить по мачтам, защищал от холода за счёт воздушной прослойки между тканью и телом, легко закатывался выше колен и не сковывал движения.

Позже его полюбили стиляги и хиппи. Клёш перекочевал из портов на дискотеки, с палубы — на подиум.

Показать больше

3 мс. назад

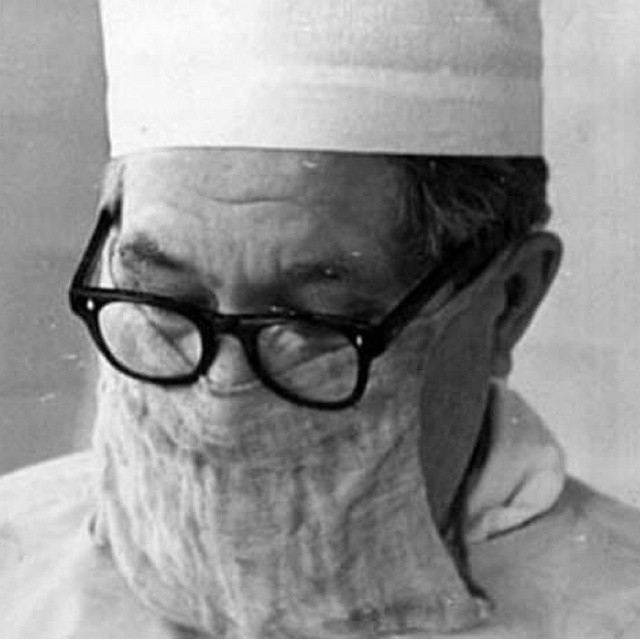

ДОКТОР ГЕОРГИЙ СИНЯКОВ – АНГЕЛ ИЗ НАЦИСТСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ.

Про подвиг Оскара Шиндлера, который вызволил из концлагеря 1200 человек, знает весь мир. А вот про подвиг русского врача, спасшего гораздо больше людей, знают совсем немногие.

После войны в течение 16 лет в Челябинске в медсанчасти тракторного завода работал очень хороший хирург. И все эти годы никто не знал, кем он был. Про войну распространяться он не любил, т.к. долгое время провел в плену, а один этот факт в те времена считался предательством Родины.

Только после того, как в 1961 году в «Литературной газете» вышел очерк о герое войны летчице Анне Егоровой, люди с удивлением узнали, что этот врач на самом деле не предатель, а герой из героев и тысячи людей обязаны ему своей жизнью.

Георгий Федорович Синяков был призван в армию на второй день войны. А 5 октября 1941 года в Киеве вместе со всей медсанчастью он был взят в плен прямо во время хирургической операции. Пройдя два концлагеря - Борисполь и Дарницу, - Синяков оказался в Кюстринском лагере для военнопленных, где находился до января 1945 года. В лагере были тысячи людей, поэтому врачи были в цене. По 20 часов в день от проводил операции и перевязывал пациентов. Однажды сын охранника-эсэсовца подавился костью и чуть не умер. Синяков провел операцию и спас мальчика. Немка-мать была до того потрясена и благодарна доктору, что поцеловала ему руки, встав на колени. После этого случая вся охрана относилась к русскому доктору с уважением. Ему позволили свободно перемещаться по лагерю и дали дополнительный паек.

Едой он делился с больными, чтобы у них появились силы на выздоровление, а свободное перемещение использовал в целях налаживания контактов с подпольем, переноса сообщений между бараками и даже листовок с информацией о победах Красной Армии. Так он поднимал дух не только своих пациентов, но и заключенных всего лагеря.

Анна Егорова имела около 300 боевых вылетов и была очень известной летчицей. Она рассказала в «Литературной газете» о том, как ее самолет сбили фашисты. Получив многочисленные травмы и ожоги, она была на грани смерти, но немцы решили вылечить ее, чтобы потом прилюдно повесить «русскую летающую ведьму». Георгий Синяков спутал им все планы. Сначала он спрятал ее партийный билет и боевые награды, а потом стал смазывать раны рыбьим жиром и специальной мазью. Запах от этой смеси стоял жуткий, и вид был ужасный. Казалось, что началась гангрена, хотя на самом деле рана заживала.

Немцам он докладывал, что пациентке становится все хуже, а когда она оправилась настолько, что появились силы бежать, объявил о ее смерти. Каждый день в лагере умирало много людей. Трупы складывали в мешки и сбрасывали ночью в траншею. Там «труп» оживал и благодаря полученным инструкциям бежал в сторону линии фронта, к своим. Таким образом не только Анна Егорова, но еще многие узники смогли бежать.

Когда к лагерю подошли русские войска, в лагере оставалось 3000 человек, всех их было решено расстрелять. Синякову обещали, что его не тронут. Но он все равно уговорил переводчика и пошел с ним к лагерной администрации. Там он долго и горячо убеждал немцев не брать дополнительного греха на душу, и, как это ни странно, его доводы возымели действие - немцы ушли из лагеря, никого не тронув. Так один врач без единого выстрела победил фашистов и спас 3000 человек.

Когда в лагерь вошла советская танковая группа, доктор развернул полевой госпиталь и прооперировал более 70 раненых танкистов. Потом в составе медсанбата он дошел до Берлина и оставил свою подпись на стене Рейхстага. Георгий Синяков никогда не пил, но в День победы зашел в Берлине в пивную и выпил ровно одну кружку пива. У этого действа была своя история. Один из заключенных концлагеря сказал унтер-офицеру, что еще выпьет пива в Берлине в день победы русских. Офицер рассмеялся тому в лицо, а Синяков запомнил и решил исполнить это обещание в память о том заключенном.

После публикации в «Литературной газете» Георгия Синякова пригласили в Москву, куда приехали на встречу с ним сотни бывших заключенных, чтобы поблагодарить своего спасителя. Заслуженные летчики, танкисты, боевые товарищи несколько раз пытались представить своего спасителя к наградам, если не к Герою Советского Союза, то хотя бы к каким-нибудь боевым орденам. В те времена попадание в плен становилось несмываемым пятном на всю жизнь, и никаких наград Синяков не получил. После его смерти в челябинской больнице открыли стенд памяти о нем, вот и все.ДОКТОР ГЕОРГИЙ СИНЯКОВ – АНГЕЛ ИЗ НАЦИСТСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ.

Про подвиг Оскара Шиндлера, который вызволил из концлагеря 1200 человек, знает весь мир. А вот про подвиг русского врача, спасшего гораздо больше людей, знают совсем немногие.

После войны в течение 16 лет в Челябинске в медсанчасти тракторного завода работал очень хороший хирург. И все эти годы никто не знал, кем он был. Про войну распространяться он не любил, т.к. долгое время провел в плену, а один этот факт в те времена считался предательством Родины.

Только после того, как в 1961 году в «Литературной газете» вышел очерк о герое войны летчице Анне Егоровой, люди с удивлением узнали, что этот врач на самом деле не предатель, а герой из героев и тысячи людей обязаны ему своей жизнью.

Георгий Федорович Синяков был призван в армию на второй день войны. А 5 октября 1941 года в Киеве вместе со всей медсанчастью он был взят в плен прямо во время хирургической операции. Пройдя два концлагеря - Борисполь и Дарницу, - Синяков оказался в Кюстринском лагере для военнопленных, где находился до января 1945 года. В лагере были тысячи людей, поэтому врачи были в цене. По 20 часов в день от проводил операции и перевязывал пациентов. Однажды сын охранника-эсэсовца подавился костью и чуть не умер. Синяков провел операцию и спас мальчика. Немка-мать была до того потрясена и благодарна доктору, что поцеловала ему руки, встав на колени. После этого случая вся охрана относилась к русскому доктору с уважением. Ему позволили свободно перемещаться по лагерю и дали дополнительный паек.

Едой он делился с больными, чтобы у них появились силы на выздоровление, а свободное перемещение использовал в целях налаживания контактов с подпольем, переноса сообщений между бараками и даже листовок с информацией о победах Красной Армии. Так он поднимал дух не только своих пациентов, но и заключенных всего лагеря.

Анна Егорова имела около 300 боевых вылетов и была очень известной летчицей. Она рассказала в «Литературной газете» о том, как ее самолет сбили фашисты. Получив многочисленные травмы и ожоги, она была на грани смерти, но немцы решили вылечить ее, чтобы потом прилюдно повесить «русскую летающую ведьму». Георгий Синяков спутал им все планы. Сначала он спрятал ее партийный билет и боевые награды, а потом стал смазывать раны рыбьим жиром и специальной мазью. Запах от этой смеси стоял жуткий, и вид был ужасный. Казалось, что началась гангрена, хотя на самом деле рана заживала.

Немцам он докладывал, что пациентке становится все хуже, а когда она оправилась настолько, что появились силы бежать, объявил о ее смерти. Каждый день в лагере умирало много людей. Трупы складывали в мешки и сбрасывали ночью в траншею. Там «труп» оживал и благодаря полученным инструкциям бежал в сторону линии фронта, к своим. Таким образом не только Анна Егорова, но еще многие узники смогли бежать.

Когда к лагерю подошли русские войска, в лагере оставалось 3000 человек, всех их было решено расстрелять. Синякову обещали, что его не тронут. Но он все равно уговорил переводчика и пошел с ним к лагерной администрации. Там он долго и горячо убеждал немцев не брать дополнительного греха на душу, и, как это ни странно, его доводы возымели действие - немцы ушли из лагеря, никого не тронув. Так один врач без единого выстрела победил фашистов и спас 3000 человек.

Когда в лагерь вошла советская танковая группа, доктор развернул полевой госпиталь и прооперировал более 70 раненых танкистов. Потом в составе медсанбата он дошел до Берлина и оставил свою подпись на стене Рейхстага. Георгий Синяков никогда не пил, но в День победы зашел в Берлине в пивную и выпил ровно одну кружку пива. У этого действа была своя история. Один из заключенных концлагеря сказал унтер-офицеру, что еще выпьет пива в Берлине в день победы русских. Офицер рассмеялся тому в лицо, а Синяков запомнил и решил исполнить это обещание в память о том заключенном.

После публикации в «Литературной газете» Георгия Синякова пригласили в Москву, куда приехали на встречу с ним сотни бывших заключенных, чтобы поблагодарить своего спасителя. Заслуженные летчики, танкисты, боевые товарищи несколько раз пытались представить своего спасителя к наградам, если не к Герою Советского Союза, то хотя бы к каким-нибудь боевым орденам. В те времена попадание в плен становилось несмываемым пятном на всю жизнь, и никаких наград Синяков не получил. После его смерти в челябинской больнице открыли стенд памяти о нем, вот и все.

Про подвиг Оскара Шиндлера, который вызволил из концлагеря 1200 человек, знает весь мир. А вот про подвиг русского врача, спасшего гораздо больше людей, знают совсем немногие.

После войны в течение 16 лет в Челябинске в медсанчасти тракторного завода работал очень хороший хирург. И все эти годы никто не знал, кем он был. Про войну распространяться он не любил, т.к. долгое время провел в плену, а один этот факт в те времена считался предательством Родины.

Только после того, как в 1961 году в «Литературной газете» вышел очерк о герое войны летчице Анне Егоровой, люди с удивлением узнали, что этот врач на самом деле не предатель, а герой из героев и тысячи людей обязаны ему своей жизнью.

Георгий Федорович Синяков был призван в армию на второй день войны. А 5 октября 1941 года в Киеве вместе со всей медсанчастью он был взят в плен прямо во время хирургической операции. Пройдя два концлагеря - Борисполь и Дарницу, - Синяков оказался в Кюстринском лагере для военнопленных, где находился до января 1945 года. В лагере были тысячи людей, поэтому врачи были в цене. По 20 часов в день от проводил операции и перевязывал пациентов. Однажды сын охранника-эсэсовца подавился костью и чуть не умер. Синяков провел операцию и спас мальчика. Немка-мать была до того потрясена и благодарна доктору, что поцеловала ему руки, встав на колени. После этого случая вся охрана относилась к русскому доктору с уважением. Ему позволили свободно перемещаться по лагерю и дали дополнительный паек.

Едой он делился с больными, чтобы у них появились силы на выздоровление, а свободное перемещение использовал в целях налаживания контактов с подпольем, переноса сообщений между бараками и даже листовок с информацией о победах Красной Армии. Так он поднимал дух не только своих пациентов, но и заключенных всего лагеря.

Анна Егорова имела около 300 боевых вылетов и была очень известной летчицей. Она рассказала в «Литературной газете» о том, как ее самолет сбили фашисты. Получив многочисленные травмы и ожоги, она была на грани смерти, но немцы решили вылечить ее, чтобы потом прилюдно повесить «русскую летающую ведьму». Георгий Синяков спутал им все планы. Сначала он спрятал ее партийный билет и боевые награды, а потом стал смазывать раны рыбьим жиром и специальной мазью. Запах от этой смеси стоял жуткий, и вид был ужасный. Казалось, что началась гангрена, хотя на самом деле рана заживала.

Немцам он докладывал, что пациентке становится все хуже, а когда она оправилась настолько, что появились силы бежать, объявил о ее смерти. Каждый день в лагере умирало много людей. Трупы складывали в мешки и сбрасывали ночью в траншею. Там «труп» оживал и благодаря полученным инструкциям бежал в сторону линии фронта, к своим. Таким образом не только Анна Егорова, но еще многие узники смогли бежать.

Когда к лагерю подошли русские войска, в лагере оставалось 3000 человек, всех их было решено расстрелять. Синякову обещали, что его не тронут. Но он все равно уговорил переводчика и пошел с ним к лагерной администрации. Там он долго и горячо убеждал немцев не брать дополнительного греха на душу, и, как это ни странно, его доводы возымели действие - немцы ушли из лагеря, никого не тронув. Так один врач без единого выстрела победил фашистов и спас 3000 человек.

Когда в лагерь вошла советская танковая группа, доктор развернул полевой госпиталь и прооперировал более 70 раненых танкистов. Потом в составе медсанбата он дошел до Берлина и оставил свою подпись на стене Рейхстага. Георгий Синяков никогда не пил, но в День победы зашел в Берлине в пивную и выпил ровно одну кружку пива. У этого действа была своя история. Один из заключенных концлагеря сказал унтер-офицеру, что еще выпьет пива в Берлине в день победы русских. Офицер рассмеялся тому в лицо, а Синяков запомнил и решил исполнить это обещание в память о том заключенном.

После публикации в «Литературной газете» Георгия Синякова пригласили в Москву, куда приехали на встречу с ним сотни бывших заключенных, чтобы поблагодарить своего спасителя. Заслуженные летчики, танкисты, боевые товарищи несколько раз пытались представить своего спасителя к наградам, если не к Герою Советского Союза, то хотя бы к каким-нибудь боевым орденам. В те времена попадание в плен становилось несмываемым пятном на всю жизнь, и никаких наград Синяков не получил. После его смерти в челябинской больнице открыли стенд памяти о нем, вот и все.ДОКТОР ГЕОРГИЙ СИНЯКОВ – АНГЕЛ ИЗ НАЦИСТСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ.

Про подвиг Оскара Шиндлера, который вызволил из концлагеря 1200 человек, знает весь мир. А вот про подвиг русского врача, спасшего гораздо больше людей, знают совсем немногие.

После войны в течение 16 лет в Челябинске в медсанчасти тракторного завода работал очень хороший хирург. И все эти годы никто не знал, кем он был. Про войну распространяться он не любил, т.к. долгое время провел в плену, а один этот факт в те времена считался предательством Родины.

Только после того, как в 1961 году в «Литературной газете» вышел очерк о герое войны летчице Анне Егоровой, люди с удивлением узнали, что этот врач на самом деле не предатель, а герой из героев и тысячи людей обязаны ему своей жизнью.

Георгий Федорович Синяков был призван в армию на второй день войны. А 5 октября 1941 года в Киеве вместе со всей медсанчастью он был взят в плен прямо во время хирургической операции. Пройдя два концлагеря - Борисполь и Дарницу, - Синяков оказался в Кюстринском лагере для военнопленных, где находился до января 1945 года. В лагере были тысячи людей, поэтому врачи были в цене. По 20 часов в день от проводил операции и перевязывал пациентов. Однажды сын охранника-эсэсовца подавился костью и чуть не умер. Синяков провел операцию и спас мальчика. Немка-мать была до того потрясена и благодарна доктору, что поцеловала ему руки, встав на колени. После этого случая вся охрана относилась к русскому доктору с уважением. Ему позволили свободно перемещаться по лагерю и дали дополнительный паек.

Едой он делился с больными, чтобы у них появились силы на выздоровление, а свободное перемещение использовал в целях налаживания контактов с подпольем, переноса сообщений между бараками и даже листовок с информацией о победах Красной Армии. Так он поднимал дух не только своих пациентов, но и заключенных всего лагеря.

Анна Егорова имела около 300 боевых вылетов и была очень известной летчицей. Она рассказала в «Литературной газете» о том, как ее самолет сбили фашисты. Получив многочисленные травмы и ожоги, она была на грани смерти, но немцы решили вылечить ее, чтобы потом прилюдно повесить «русскую летающую ведьму». Георгий Синяков спутал им все планы. Сначала он спрятал ее партийный билет и боевые награды, а потом стал смазывать раны рыбьим жиром и специальной мазью. Запах от этой смеси стоял жуткий, и вид был ужасный. Казалось, что началась гангрена, хотя на самом деле рана заживала.

Немцам он докладывал, что пациентке становится все хуже, а когда она оправилась настолько, что появились силы бежать, объявил о ее смерти. Каждый день в лагере умирало много людей. Трупы складывали в мешки и сбрасывали ночью в траншею. Там «труп» оживал и благодаря полученным инструкциям бежал в сторону линии фронта, к своим. Таким образом не только Анна Егорова, но еще многие узники смогли бежать.

Когда к лагерю подошли русские войска, в лагере оставалось 3000 человек, всех их было решено расстрелять. Синякову обещали, что его не тронут. Но он все равно уговорил переводчика и пошел с ним к лагерной администрации. Там он долго и горячо убеждал немцев не брать дополнительного греха на душу, и, как это ни странно, его доводы возымели действие - немцы ушли из лагеря, никого не тронув. Так один врач без единого выстрела победил фашистов и спас 3000 человек.

Когда в лагерь вошла советская танковая группа, доктор развернул полевой госпиталь и прооперировал более 70 раненых танкистов. Потом в составе медсанбата он дошел до Берлина и оставил свою подпись на стене Рейхстага. Георгий Синяков никогда не пил, но в День победы зашел в Берлине в пивную и выпил ровно одну кружку пива. У этого действа была своя история. Один из заключенных концлагеря сказал унтер-офицеру, что еще выпьет пива в Берлине в день победы русских. Офицер рассмеялся тому в лицо, а Синяков запомнил и решил исполнить это обещание в память о том заключенном.

После публикации в «Литературной газете» Георгия Синякова пригласили в Москву, куда приехали на встречу с ним сотни бывших заключенных, чтобы поблагодарить своего спасителя. Заслуженные летчики, танкисты, боевые товарищи несколько раз пытались представить своего спасителя к наградам, если не к Герою Советского Союза, то хотя бы к каким-нибудь боевым орденам. В те времена попадание в плен становилось несмываемым пятном на всю жизнь, и никаких наград Синяков не получил. После его смерти в челябинской больнице открыли стенд памяти о нем, вот и все.

Показать больше

3 мс. назад

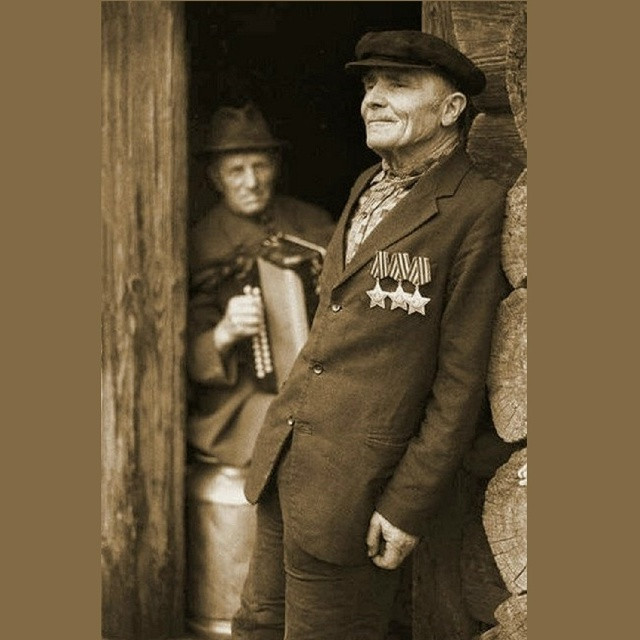

ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ

МИНЧЕНКОВ МИХЕЙ МИТРОФАНОВИЧ

ГВАРДИИ-СТАРШИНА

15.01.1913 – 11.10.2003