2 мс. назад

Подземелья Кремля: на какую глубину уходят тайные ходы

Москва — один из самых изученных городов мира, но её главные тайны до сих пор спрятаны под землёй. Легенды о подземном городе, царских сокровищах и потерянной библиотеке Ивана Грозного веками будоражат умы историков, археологов и искателей приключений. Что же на самом деле находится beneath the surface Первопрестольной?

Исследователь подземелий Игнатий Стеллецкий

Основатель российского диггерского движения, историк Игнатий Стеллецкий (1878–1949) посвятил жизнь исследованию московских недр. Несмотря на противодействие властей, ссылавшихся на соображения безопасности, он смог составить детальную карту подземной Москвы. По его данным, под городом существует как минимум 12 уровней подземных сооружений, а исторический центр изрыт тоннелями, как головка сыра.

Стеллецкий предупреждал: многие тоннели находятся в аварийном состоянии и угрожают обрушением таких знаковых объектов, как Библиотека имени Ленина, Большой театр и Исторический музей. Его исследования часто пресекались советскими спецслужбами — возможно, из-за того, что учёный мог раскрыть не только древние тайны, но и секреты более поздних времён, например, легендарного «Метро-2».

Подземный город

Итак, под столицей находится огромное архитектурное сооружение, в состав которого входят: просторные каменные галереи, обширные залы, подземные коридоры, настоящие хранилища древностей, длинные лестницы, почти бездонные колодцы, тайники, горы обрушившихся камней, затопленные переходы, замурованные двери и многое другое. Большая часть этого тайного города была построена из белого камня и кирпичей.

Игнатий Стеллецкий представил собственный «План подземной Москвы» в 1912 году на заседании общества выпускников Археологического института. Он заявил, что практически все здания XVI-XVII веков, расположенные в центре столицы, соединены с Кремлем целой сетью подземных ходов, больше напоминающих лабиринт.

По мнению ученого, подземный город был построен в XV веке по проекту итальянского архитектора Аристотеля Фиораванти (Ridolfo Aristotele Fioravanti). А дала ему такое указание великая княгиня Софья Палеолог (около 1455-1503 гг.), которая считала необходимым позаботиться о безопасности государственной казны и другого ценного имущества, что должно храниться подальше от посторонних. Кроме того, правительница Московского княжества, происходившая из древнего рода византийских императоров, прекрасно понимала важность сохранности государственных тайн. А где лучше всего скрывать секретные переговоры или личные интриги?

Затем подземная Москва расширялась, углублялась и достраивалась на протяжении поколений, оставаясь закрытым объектом, о существовании которого ходили лишь смутные слухи.

По мнению исследователей, даже представители династии Романовых не обладали полными сведениями о тайном городе, а многие туннели и ходы были впоследствии намеренно кем-то разрушены.

Что там нашли

«План подземной Москвы» И. Я. Стеллецкий составил, основываясь на сведениях о 350 тайных объектах: ходах, лестницах, колоннах, помещениях с высокими сводами, арках, колодцах и т. п. Приведем наиболее интересные и значительные примеры.

В подвале бывшего дворца Эрнста Иоганна Бирона (сейчас-здание Кригскомиссариата), фаворита императрицы Анны Иоанновны, имелся тайный ход до Воробьевых гор, выводящий на другой берег реки Москвы. Сейчас на месте этого замка находится Котельническая набережная.

Во дворе Доме Пашкова, который ныне принадлежит Российской государственной библиотеке, находился старинный флигель, где обнаружен колодец диаметром 5 метров, стены которого выложены белокаменными блоками. Он был засыпан землей и щебнем, но И. Я. Стеллецкий предположил, что этот колодец служил своеобразной развилкой, где сходились несколько подземных ходов.

Люк в мостовой у ризницы Благовещенского собора закрывал вход на каменную лестницу, уводящую далеко вниз. Подземные туннели с потайными помещениями вели оттуда в Грановитую палату Кремля и в Архангельский собор.

Новодевичий монастырь был соединен с фабрикой ситцевой мануфактуры Альберта Гюбнера, располагавшейся в Хамовниках.

Тайные ходы пролегали под Донским и Симоновым монастырями, под Нескучным садом, под благотворительной Голицынской больницей, под Юсуповским дворцом в Большом Харитоньевском переулке и многими другими объектами культурного наследия.

Ступени каменной лестницы, уводящей вниз, были обнаружены и в подвале усадьбы Стрешневых на Большой Никитской улице. И. Я. Стеллецкий принялся за расчистку ступеней, но ночью некто неизвестный намеренно повредил подвал и сорвал, тем самым, начатые работы.

Каким бы энтузиастом ни был Игнатий Яковлевич, он не мог расчистить все обнаруженные им завалы, которых в подземельях Москвы оказалось великое множество. Это наводит на мысли, что на протяжении многих веков столичная знать предпринимала попытки скрыть свои тайны и сокровища в недрах Первопрестольной.

Порой любопытство ученого наталкивалось на массивные дубовые двери, запертые амбарными замками.

Тайны Кремля

Никто не станет спорить с тем, что Московский Кремль – это уникальное место, где на протяжении многих веков принимались решения, влияющие на ход мировой истории. Но и секретов в его недрах похоронено немало.

Как указывал И. Я. Стеллецкий, возведение наземного Кремля началось только после того, как Аристотель Фиораванти закончил подземную часть этого архитектурного шедевра. Затем он занялся строительством Тайницкой башни, а дальше эстафету принял другой итальянский зодчий – Пьетро Антонио Солари (известный в Москве под именем Петр Фрязин).

Большая часть подземного Кремля осталась не исследованной, потому что во все времена доступ в этот особо охраняемый объект культурного наследия был ограничен. Но Игнатию Стеллецкому удалось побывать в подземельях Кутафьей, Арсенальной, Боровицкой башен. Ученого поразили огромные размеры этих помещений, ведь в некоторых местах высота подвалов достигала 6-9 метров. Это были настоящие каменные галереи, из которых выводили по нескольку подземных ходов.

Интересно, что в шахте возле Кутафьей башни исследователь обнаружил гроб с рыцарем в кольчуге. Не исключено, что И. Я. Стеллецкий видел и другие объекты исторической ценности, но не стал о них рассказывать в своей книге. Не этим ли объясняется интерес к его архиву со стороны частных лиц, коллекционеров?

Подземные ходы соединяют все башни Кремля и далее ведут во все стороны, в том числе проходят и под Москвой-рекой. Не исключено, что систему туннелей создали на случай длительной осады резиденции правителя. По тайным ходам могли свободно проскакать конные отряды, проехать телеги с провизией, а в случае опасности обитатели царских палат имели возможность покинуть захваченный врагами Кремль. Такого не случилось, конечно, но предосторожность никогда не бывает лишней.

Поскольку Петр I перенес свою резиденцию в Санкт-Петербург, последующие представители династии Романовых не интересовались подземной частью Московского Кремля. Сведения о тайных ходах и помещениях были утеряны, сами туннели оказались заваленными во многих местах.

В 1838 году началось строительство Большого Кремлевского дворца, разрывшие котлован на этом месте рабочие обнаружили подземную церковь с тайными ходами и коридорами, но о находке сообщать ученым не стали, просто засыпали все пустоты землей и щебнем.

Впрочем, археология мало беспокоила и строителей метрополитена. Возле Кутафьей башни ими было обнаружено древнее кладбище. Метростроевцы просто вывезли все надгробия на свалку.

По свидетельствам многих людей, в разные годы живших и работавших в Кремле, в его земле время от времени возникают провалы, которые просто засыпаются щебнем и бетонируются.

Подземная Москва все еще ждет своих исследователей. Возможно, наступит время, когда нижняя часть Кремля откроется для туристов, и там будет создан настоящий музей, о котором мечтал Игнатий Яковлевич Стеллецкий.

Москва — один из самых изученных городов мира, но её главные тайны до сих пор спрятаны под землёй. Легенды о подземном городе, царских сокровищах и потерянной библиотеке Ивана Грозного веками будоражат умы историков, археологов и искателей приключений. Что же на самом деле находится beneath the surface Первопрестольной?

Исследователь подземелий Игнатий Стеллецкий

Основатель российского диггерского движения, историк Игнатий Стеллецкий (1878–1949) посвятил жизнь исследованию московских недр. Несмотря на противодействие властей, ссылавшихся на соображения безопасности, он смог составить детальную карту подземной Москвы. По его данным, под городом существует как минимум 12 уровней подземных сооружений, а исторический центр изрыт тоннелями, как головка сыра.

Стеллецкий предупреждал: многие тоннели находятся в аварийном состоянии и угрожают обрушением таких знаковых объектов, как Библиотека имени Ленина, Большой театр и Исторический музей. Его исследования часто пресекались советскими спецслужбами — возможно, из-за того, что учёный мог раскрыть не только древние тайны, но и секреты более поздних времён, например, легендарного «Метро-2».

Подземный город

Итак, под столицей находится огромное архитектурное сооружение, в состав которого входят: просторные каменные галереи, обширные залы, подземные коридоры, настоящие хранилища древностей, длинные лестницы, почти бездонные колодцы, тайники, горы обрушившихся камней, затопленные переходы, замурованные двери и многое другое. Большая часть этого тайного города была построена из белого камня и кирпичей.

Игнатий Стеллецкий представил собственный «План подземной Москвы» в 1912 году на заседании общества выпускников Археологического института. Он заявил, что практически все здания XVI-XVII веков, расположенные в центре столицы, соединены с Кремлем целой сетью подземных ходов, больше напоминающих лабиринт.

По мнению ученого, подземный город был построен в XV веке по проекту итальянского архитектора Аристотеля Фиораванти (Ridolfo Aristotele Fioravanti). А дала ему такое указание великая княгиня Софья Палеолог (около 1455-1503 гг.), которая считала необходимым позаботиться о безопасности государственной казны и другого ценного имущества, что должно храниться подальше от посторонних. Кроме того, правительница Московского княжества, происходившая из древнего рода византийских императоров, прекрасно понимала важность сохранности государственных тайн. А где лучше всего скрывать секретные переговоры или личные интриги?

Затем подземная Москва расширялась, углублялась и достраивалась на протяжении поколений, оставаясь закрытым объектом, о существовании которого ходили лишь смутные слухи.

По мнению исследователей, даже представители династии Романовых не обладали полными сведениями о тайном городе, а многие туннели и ходы были впоследствии намеренно кем-то разрушены.

Что там нашли

«План подземной Москвы» И. Я. Стеллецкий составил, основываясь на сведениях о 350 тайных объектах: ходах, лестницах, колоннах, помещениях с высокими сводами, арках, колодцах и т. п. Приведем наиболее интересные и значительные примеры.

В подвале бывшего дворца Эрнста Иоганна Бирона (сейчас-здание Кригскомиссариата), фаворита императрицы Анны Иоанновны, имелся тайный ход до Воробьевых гор, выводящий на другой берег реки Москвы. Сейчас на месте этого замка находится Котельническая набережная.

Во дворе Доме Пашкова, который ныне принадлежит Российской государственной библиотеке, находился старинный флигель, где обнаружен колодец диаметром 5 метров, стены которого выложены белокаменными блоками. Он был засыпан землей и щебнем, но И. Я. Стеллецкий предположил, что этот колодец служил своеобразной развилкой, где сходились несколько подземных ходов.

Люк в мостовой у ризницы Благовещенского собора закрывал вход на каменную лестницу, уводящую далеко вниз. Подземные туннели с потайными помещениями вели оттуда в Грановитую палату Кремля и в Архангельский собор.

Новодевичий монастырь был соединен с фабрикой ситцевой мануфактуры Альберта Гюбнера, располагавшейся в Хамовниках.

Тайные ходы пролегали под Донским и Симоновым монастырями, под Нескучным садом, под благотворительной Голицынской больницей, под Юсуповским дворцом в Большом Харитоньевском переулке и многими другими объектами культурного наследия.

Ступени каменной лестницы, уводящей вниз, были обнаружены и в подвале усадьбы Стрешневых на Большой Никитской улице. И. Я. Стеллецкий принялся за расчистку ступеней, но ночью некто неизвестный намеренно повредил подвал и сорвал, тем самым, начатые работы.

Каким бы энтузиастом ни был Игнатий Яковлевич, он не мог расчистить все обнаруженные им завалы, которых в подземельях Москвы оказалось великое множество. Это наводит на мысли, что на протяжении многих веков столичная знать предпринимала попытки скрыть свои тайны и сокровища в недрах Первопрестольной.

Порой любопытство ученого наталкивалось на массивные дубовые двери, запертые амбарными замками.

Тайны Кремля

Никто не станет спорить с тем, что Московский Кремль – это уникальное место, где на протяжении многих веков принимались решения, влияющие на ход мировой истории. Но и секретов в его недрах похоронено немало.

Как указывал И. Я. Стеллецкий, возведение наземного Кремля началось только после того, как Аристотель Фиораванти закончил подземную часть этого архитектурного шедевра. Затем он занялся строительством Тайницкой башни, а дальше эстафету принял другой итальянский зодчий – Пьетро Антонио Солари (известный в Москве под именем Петр Фрязин).

Большая часть подземного Кремля осталась не исследованной, потому что во все времена доступ в этот особо охраняемый объект культурного наследия был ограничен. Но Игнатию Стеллецкому удалось побывать в подземельях Кутафьей, Арсенальной, Боровицкой башен. Ученого поразили огромные размеры этих помещений, ведь в некоторых местах высота подвалов достигала 6-9 метров. Это были настоящие каменные галереи, из которых выводили по нескольку подземных ходов.

Интересно, что в шахте возле Кутафьей башни исследователь обнаружил гроб с рыцарем в кольчуге. Не исключено, что И. Я. Стеллецкий видел и другие объекты исторической ценности, но не стал о них рассказывать в своей книге. Не этим ли объясняется интерес к его архиву со стороны частных лиц, коллекционеров?

Подземные ходы соединяют все башни Кремля и далее ведут во все стороны, в том числе проходят и под Москвой-рекой. Не исключено, что систему туннелей создали на случай длительной осады резиденции правителя. По тайным ходам могли свободно проскакать конные отряды, проехать телеги с провизией, а в случае опасности обитатели царских палат имели возможность покинуть захваченный врагами Кремль. Такого не случилось, конечно, но предосторожность никогда не бывает лишней.

Поскольку Петр I перенес свою резиденцию в Санкт-Петербург, последующие представители династии Романовых не интересовались подземной частью Московского Кремля. Сведения о тайных ходах и помещениях были утеряны, сами туннели оказались заваленными во многих местах.

В 1838 году началось строительство Большого Кремлевского дворца, разрывшие котлован на этом месте рабочие обнаружили подземную церковь с тайными ходами и коридорами, но о находке сообщать ученым не стали, просто засыпали все пустоты землей и щебнем.

Впрочем, археология мало беспокоила и строителей метрополитена. Возле Кутафьей башни ими было обнаружено древнее кладбище. Метростроевцы просто вывезли все надгробия на свалку.

По свидетельствам многих людей, в разные годы живших и работавших в Кремле, в его земле время от времени возникают провалы, которые просто засыпаются щебнем и бетонируются.

Подземная Москва все еще ждет своих исследователей. Возможно, наступит время, когда нижняя часть Кремля откроется для туристов, и там будет создан настоящий музей, о котором мечтал Игнатий Яковлевич Стеллецкий.

Показать больше

2 мс. назад

Опель у Торгового дома «Победа», 1911 – 1914 гг.

Поставщик двора Его Императорского Величества Торговый дом «Победа» основан в 1892 году в Санкт-Петербурге Федором Ивановичем Танским. Торговал велосипедами, импортными и собственного производства. С 1899 года «Победа» начала торговать мотоциклами и автомобилями. В 1917 году прекратила свое существование. Первоначально Торговый Дом находился на углу Гороховой и Малой Морской улиц, затем на углу Демидова переулка (Гривцова) и Мойки, а потом на Мойке, дом 61.

Поставщик двора Его Императорского Величества Торговый дом «Победа» основан в 1892 году в Санкт-Петербурге Федором Ивановичем Танским. Торговал велосипедами, импортными и собственного производства. С 1899 года «Победа» начала торговать мотоциклами и автомобилями. В 1917 году прекратила свое существование. Первоначально Торговый Дом находился на углу Гороховой и Малой Морской улиц, затем на углу Демидова переулка (Гривцова) и Мойки, а потом на Мойке, дом 61.

Показать больше

2 мс. назад

Евгений Сидихин: Его воспитал Афган

Евгений Сидихин рассказал о своем решении отправиться на войну в Афганистан, подчеркнув, что его воспитание не позволило остаться в стороне. Служа в Туркестанском военном округе, он добровольно подал заявление с просьбой отправить его в зону боевых действий, несмотря на свой юный возраст. Патриотизм и чувство долга перед Родиной, привитые родителями, были его главным мотивом.

В Афганистане он принимал участие в боевых операциях, служа в составе мотострелковой дивизии и служа танкистом в танковом батальоне. Несмотря на опасности, он не испытывал страха и был абсолютно спокоен. Сидихин провел год в Афганистане, с 1983 по 1984 год, и описывает этот период как один из самых значимых в своей жизни.

Евгений Сидихин рассказал о своем решении отправиться на войну в Афганистан, подчеркнув, что его воспитание не позволило остаться в стороне. Служа в Туркестанском военном округе, он добровольно подал заявление с просьбой отправить его в зону боевых действий, несмотря на свой юный возраст. Патриотизм и чувство долга перед Родиной, привитые родителями, были его главным мотивом.

В Афганистане он принимал участие в боевых операциях, служа в составе мотострелковой дивизии и служа танкистом в танковом батальоне. Несмотря на опасности, он не испытывал страха и был абсолютно спокоен. Сидихин провел год в Афганистане, с 1983 по 1984 год, и описывает этот период как один из самых значимых в своей жизни.

Показать больше

2 мс. назад

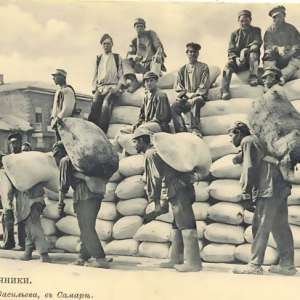

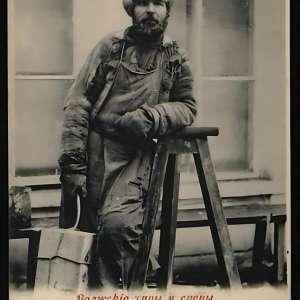

Кто такой крючник

Сегодня крючников назвали бы просто портовыми грузчиками, но есть нюансы выделяющие их в отдельную категорию грузчиков.

Основным инструментом работы крючников была седёлка - деревянная разгрузка с крепким деревянным упором, которую они надевали на спину. Крючники использовали специальный крюк, приделанный к седёлке, для подъема и перемещения грузов, который затем крепили у себя за спиной.

Для эффективной работы крючники объединялись в артели по 12-16 человек и делились на выставщиков, горбачей и батыря. Выставщики осуществляли выгрузку товаров с судов, горбачи тащили груз, а батырь, или старший, командовал процессом складирования. Вес мешка с грузом достигал 150 кг, и за рабочий день каждый горбач переносил в среднем от 200 до 400 таких мешков.

Оплата за труд крючников была значительной - до 5 рублей в день, в то время как квалифицированный рабочий получал всего 2 рубля. Именно поэтому в основном крючниками становились бедные крестьяне, мещане и отставные солдаты. Даже великий Федор Шаляпин в молодости подрабатывал крючником.

Сегодня крючников назвали бы просто портовыми грузчиками, но есть нюансы выделяющие их в отдельную категорию грузчиков.

Основным инструментом работы крючников была седёлка - деревянная разгрузка с крепким деревянным упором, которую они надевали на спину. Крючники использовали специальный крюк, приделанный к седёлке, для подъема и перемещения грузов, который затем крепили у себя за спиной.

Для эффективной работы крючники объединялись в артели по 12-16 человек и делились на выставщиков, горбачей и батыря. Выставщики осуществляли выгрузку товаров с судов, горбачи тащили груз, а батырь, или старший, командовал процессом складирования. Вес мешка с грузом достигал 150 кг, и за рабочий день каждый горбач переносил в среднем от 200 до 400 таких мешков.

Оплата за труд крючников была значительной - до 5 рублей в день, в то время как квалифицированный рабочий получал всего 2 рубля. Именно поэтому в основном крючниками становились бедные крестьяне, мещане и отставные солдаты. Даже великий Федор Шаляпин в молодости подрабатывал крючником.

Показать больше

2 мс. назад

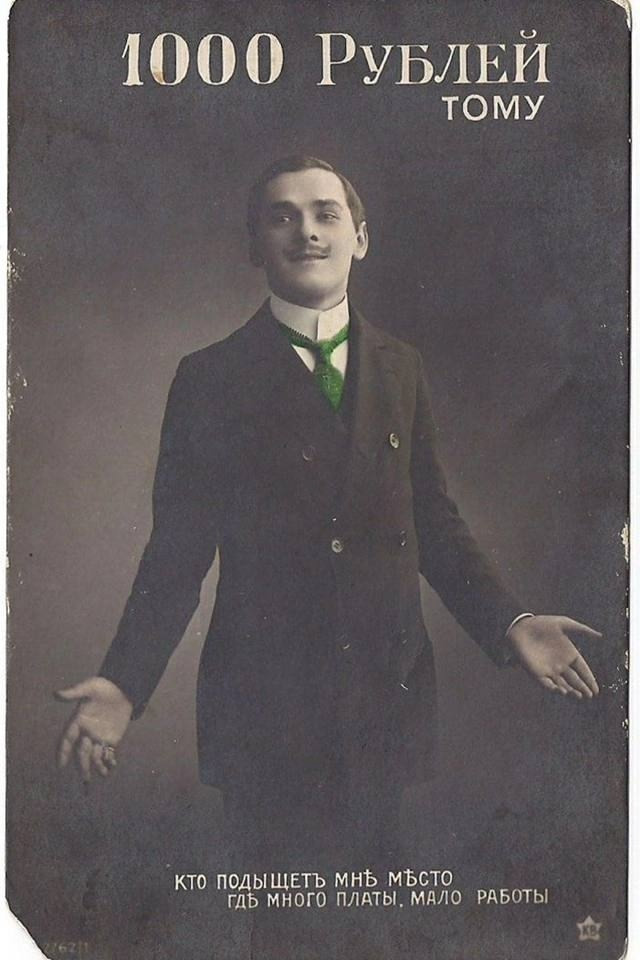

Дореволюционная юмористическая открытка.

1000 рублей тому

Кто подыщет мне место

Где много платы, мало работы

Актуально и сегодня😀

1000 рублей тому

Кто подыщет мне место

Где много платы, мало работы

Актуально и сегодня😀

2 мс. назад

Тайны одной дуэли: обстоятельства смерти Лермонтова и версии политического убийства

Известно, что дуэль между Лермонтовым и Мартыновым состоялась около 7 часов вечера 27 июля 1841 года в непосредственной близости от города Пятигорска.

Дуэль как форма разрешения конфликтов была распространена в то время и имела свои строгие правила. Тем не менее, обстоятельства смерти Лермонтова вызывают серьезные вопросы и до сих пор остаются предметом исследований и споров.

По результатам медицинского осмотра тела Лермонтова, проведенного лекарем пятигорского военного госпиталя Барклаем-де-Толли, было установлено:

«При осмотре оказалось, что пистолетная пуля, попав в правый бок ниже последнего ребра при срастании ребер с хрящом, пробила пра вое и левое легкое, поднимаясь вверх, вышла между пятым и шестым ребром левой стороны и при выходе порезала мягкие части левого плеча»

Существуют различные версии обстоятельств смерти Лермонтова. Одна из них, предложенная директором музея Лермонтова в Пятигорске в 1930 году, утверждает, что выстрел был сделан из-за спины поэта со скалистого выступа с кустарниками. Эта версия подчеркивает возможность политического убийства, организованного высокопоставленными недругами Лермонтова. Однако до настоящего времени не было обнаружено никаких убедительных свидетельств, подтверждающих данную гипотезу.

Известно, что дуэль между Лермонтовым и Мартыновым состоялась около 7 часов вечера 27 июля 1841 года в непосредственной близости от города Пятигорска.

Дуэль как форма разрешения конфликтов была распространена в то время и имела свои строгие правила. Тем не менее, обстоятельства смерти Лермонтова вызывают серьезные вопросы и до сих пор остаются предметом исследований и споров.

По результатам медицинского осмотра тела Лермонтова, проведенного лекарем пятигорского военного госпиталя Барклаем-де-Толли, было установлено:

«При осмотре оказалось, что пистолетная пуля, попав в правый бок ниже последнего ребра при срастании ребер с хрящом, пробила пра вое и левое легкое, поднимаясь вверх, вышла между пятым и шестым ребром левой стороны и при выходе порезала мягкие части левого плеча»

Существуют различные версии обстоятельств смерти Лермонтова. Одна из них, предложенная директором музея Лермонтова в Пятигорске в 1930 году, утверждает, что выстрел был сделан из-за спины поэта со скалистого выступа с кустарниками. Эта версия подчеркивает возможность политического убийства, организованного высокопоставленными недругами Лермонтова. Однако до настоящего времени не было обнаружено никаких убедительных свидетельств, подтверждающих данную гипотезу.

Показать больше

При финансовой поддержке

Memes Admin

4 мс. назад