Ему было всего 20, и он умолял ногу сохранить. Накануне назначенной ампутации он пришёл на реку, нашёл прорубь и опустил туда пока ещё свою ногу, и потерял сознание...

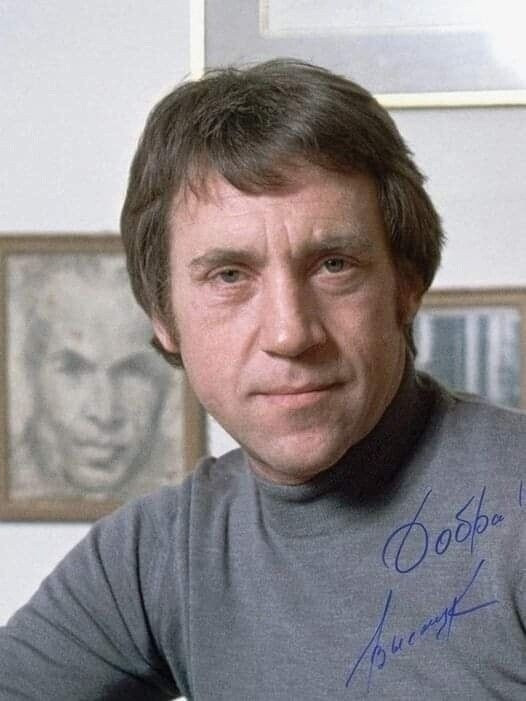

Мужественное, и, в то же время, интеллигентное лицо этого актёра, ямочка на волевом подбородке, пронзительный взгляд, едва уловимое движение бровей и невероятно обаятельная улыбка, могли сразить наповал любую женщину. Владимир Самойлов был из той плеяды советских артистов театра и кино, кто мог, практически с документальной точностью сыграть кого угодно и что угодно – хоть телефонный справочник.

Доподлинно известно, что Владимир появился на свет 15 марта 1924 года, а вот с местом рождения далеко не все так однозначно: то ли Одесса, то ли село Егоровка, но тоже Одесской губернии. Отец, Яков Самойлов ходил на судне дальнего плавания механиком. Семья жила почти на берегу моря и Володя увлекался всем, что с морем связано: ловил рыбу на удочку и сетями, рыбачил, катался на лодке, ходил под парусом. В школе был литературный кружок, который вела учительница словесности. Как-то в 7-м классе они поставили отрывок из драмы Михаила Лермонтова «Маскарад», где Володя играл роль Арбенина. Перед этим 12-летний мальчишка уговорил родителей взять ему напрокат костюм, сделал причёску, наложил грим. Представление прошло успешно, и с той поры Володя увлекся театром как зрелищем, ходил в драмтеатр и в оперу, но о карьере актёра даже не помышлял.

Школу Самойлов окончил перед самой войной, первые военные месяцы провёл в осаждённой Одессе, но 17-летнего здорового парня даже в ополчение не брали. Когда враг город занял, он ненадолго остался, потом окольными тропами ушёл «на Большую землю», и всё-таки, сумел записаться добровольцем. Однако Самойлов не скрывал, что несколько месяцев был в оккупации, и особисты сразу же направили его в один из недавно сформированных штрафбатов. Сначала он воевал в пехоте, потом его перевели в миномётчики и дали самую тяжёлую работу: носить опорную плиту от миномёта, в конце войны его перевели в артиллерию. 500-километровый участок между Вислой и Одером они прошли пешком со всей амуницией за 10 суток. После ранения в ногу под Бреслау (нынешний Вроцлав в Польше) его перевозили из одного госпиталя в другой, он мотался по разным городам, но нога гнила, и доктора сказали, что, если её не ампутировать, он умрёт. Самойлову было всего 20, и он умолял ногу сохранить. Накануне назначенной ампутации он пришёл на реку, нашёл прорубь и опустил туда пока ещё свою ногу, и потерял сознание. Ему повезло, что не замёрз: кто-то шёл мимо, увидел бойца в больничной одежде, сбегал в госпиталь, за ним пришли и полуживого отнесли на носилках в палату. Утром военврач, увидев практически зажившую ногу, лишь ошеломлённо разводил руками, но объяснить это чудо не смог. Когда Самойлова выписывали из госпиталя, ходил он уже без костылей, но хромота, как память о войне, осталась на всю жизнь.

Владимир вернулся в разрушенную Одессу, нашёл какую-то работу, и вскоре познакомился со студенткой Одесского театрального училища. Девушка была младше Владимира на год, но вскоре получила практически полную власть над бывшим бравым фронтовиком: она заявила ему, что, если он хочет продолжать с ней отношения, он должен поступить в училище, где она уже училась, и вставить себе зубы, потерянные на войне. Оба условия Самойлов выполнил, и даже перевыполнил – как бывшего фронтовика его приняли сразу на второй тур – и никогда об этом не жалел, во-первых, потому, что обрёл замечательную жену, и, во-вторых, что стал актёром. Они не клялись друг другу жить долго и счастливо и умереть в один день: время было не то. Деньги на свадьбу им дал отец невесты, который ради счастья дочери продал необыкновенной красоты кованые ворота собственного дома – и это в Одессе, когда в городе криминал был полновластным хозяином.

Курс в училище вёл Николай Волков, который потом составит протекцию Самойлову в его самом первом фильме «Миклухо Маклай» у Александра Разумного. Через 20 лет Самойлов, ставший к тому времени известным актёром, ответил учителю тем же: получив роль Степана Шаумяна, он уговорил режиссёра Аждара Ибрагимова взять Волкова на роль генерала Лионеля Денстервиля в картину «26 бакинских комиссаров». В 1974-м Самойлов, уже, будучи Народным артистом РСФСР, видимо, за этот фильм, стал Народным артистом Азербайджана.

После окончания училища Владимир и Надежда начали работать в Одесском драмтеатре, но чем дальше, тем яснее понимали, что с Чёрного моря надо уезжать: у Владимира была проблема с лёгкими, и ему нужен был климат посуше. Им повезло: в 1951 году директор Кемеровского областного драмтеатра пригласил их к себе. Попасть из Одессы в Кемерово можно было только через Москву, приехав в столицу, они решили рискнуть, и пошли в театр им. Маяковского, где худрук Николай Охлопков набирал актёров. Самойлов читал Маяковского, показал несколько сцен из спектаклей, в которых играл в Одессе. Охлопков был готов оставить их в Москве при том условии, что им есть, где жить, но жилья не было, и они решили уехать в Кемерово, тем более, что уже получили подъёмные.

Поезд из Москвы в Кемерово в те годы шёл больше четырёх суток, уезжали они из летней Одессы и почти летней Москвы, а когда сошли на перрон, мороз был под 20 градусов. Встречавший их администратор на машине театра привёз их в щелястый продуваемый со всех сторон барак-общежитие. В комнатушке из всей мебели были стол на трёх ножках, прислонённый к подоконнику, бутафорский шкаф, картонные стенки которого к реечному каркасу крепились канцелярскими кнопками, железная кровать и сырость, потому, что заботливая администрация театра стены побелила часа за два до приезда артистов, и разумеется, все бытовые удобства располагались на улице, а там, как уже говорилось, был мороз, и, как заверил их встречающий, далеко не самый сильный. На то, чтобы сбежать обратно, у них просто не было денег: все подъёмные они потратили на «отвальную» в Одессе. Их накормили сибирскими пельменями, Самойлов во время обеда впервые в жизни попробовал лучшее советское лакомство – сгущёнку, им принесли какие-то тулупы и валенки, и отвезли в театр на спектакль, который им очень понравился. Так они и остались в Кемерово на 6 лет, играли в театре главные роли, и уже в 1957 году Самойлов стал Заслуженным артистом РСФСР.

В Кемерово у Владимира и Надежды родился сын Александр, который тоже стал актёром. (В 1976 году в фильме Вячеслава Никифорова «Сын председателя» Александр и Владимир снимались вместе, и понятно, кто кого играл). В роддом Надежду увезли прямо со спектакля, а на пятый день после родов она снова вышла на сцену. Потом родители оправили Сашу к родителям Надежды в Одессу, и забрали к себе уже тогда, когда окончательно переехали в Москву. Но перед этим они 8 лет прослужили в Горьковском театре им. Горького, где карьера Самойлова началась со спектакля «Ричард III», который поставил режиссёр Ефим Табачников. Сашу, оставшегося без родительского попечения, дед с бабушкой даже отдали в школу для трудных подростков.

В кино Самойлов много играл высокопоставленных милиционеров, партийных секретарей и крупных хозяйственных руководителей. В 1963 году Владимир Чеботарёв пригласил его на роль первого секретаря обкома КПСС Василия Денисова в фильме «Секретарь обкома» по одноимённому роману Всеволода Кочетова. Чуть больше, чем через две недели после премьеры фильма, со всех постов сняли Никиту Хрущёва. Самойлов после этого стал настоящим талисманом Чеботарёва: он снимал его во всех своих фильмах. В «Крахе» на роль контрреволюционера Бориса Савинкова он сначала утвердил Владислава Стржельчика, а Самойлову предложил роль савинковского адъютанта Леонида Шешеню, который при переходе польской границе попал в руки чекистов, и, по сути, всех сдал. В процессе работы Самойлов предложил Чеботарёву попробовать его на роль Савинкова. Тот удивился: ну какая ты белая кость? Самойлов настоял, сделали хороший грим, портной Соломон Затирка пошил костюмчик, который не просто сидел, а превратил Самойлова в настоящего дворянина. Самойлов был более, как бы сейчас сказали, харизматичный, да и на вождя он больше походил, чем мягкий, совсем не вождистский Стржельчик.

В 1966 году Андрей Тутышкинн пригласил Самойлова в музыкальную комедию «Свадьба в Малиновке» по оперетте автора гимна Советского Союза Бориса Александрова. Самойлов играл одного из главных героев обаятельного красного командира Назара Думу. Во время съёмок Тутышкину пришлось вызвать на площадку жену Самойлова Надежду. Фильм был под угрозой: вся съёмочная группа во главе с Самойловым, что называется, не просыхала. Надежда Фёдоровна приехала на Полтавщину, где снимался фильм, быстро привела в чувства не только мужа, но и всю группу: пить при ней уже никто не отваживался. Однако в деревне, где жила съёмочная группа, найти горилку или брагу было плёвым делом, чем и пользовались те, кто уже не мог остановиться. Сцену свадьбы снимали целый месяц, и актёры приспособились вместо подкрашенной воды наливать в стаканы местный напиток, куда более крепкий. Пили все, но, говорят, Самойлов держался так, как будто он трезвее стекла. Точнее, он просто очень убедительно играл трезвого. Во многом, именно за роль Назара Думы Самойлов в 1968 году получил Народного РСФСР.

Застолья Самойлов любил, и гости у них в доме бывали часто. Однако, как это не парадоксально, друзей у Самойлова практически не было: Надежда ревновала его и к женщинам, и к мужчинам, и очень не любила, когда он уходил из дома один. Самойлов был примерным семьянином, много работал по хозяйству, мог запросто приготовить обед.

После «Свадьбы в Малиновке», но особенно после «Краха», когда стало ясно, насколько широк диапазон артиста Самойлова, стали поступать приглашения из московских театров: Юрий Завадский звал Владимира и Надежду в театр им. Моссовета, Михаил Царёв – в Малый театр. Но один театр давал общежитие, другой – комнату в коммуналке, и лишь Андрей Гончаров из того самого театра им. Маяковского, где Самойловы не остались в 50-е, сумел «выбить» для актёрской пары трёхкомнатную квартиру на Смоленской

Мужественное, и, в то же время, интеллигентное лицо этого актёра, ямочка на волевом подбородке, пронзительный взгляд, едва уловимое движение бровей и невероятно обаятельная улыбка, могли сразить наповал любую женщину. Владимир Самойлов был из той плеяды советских артистов театра и кино, кто мог, практически с документальной точностью сыграть кого угодно и что угодно – хоть телефонный справочник.

Доподлинно известно, что Владимир появился на свет 15 марта 1924 года, а вот с местом рождения далеко не все так однозначно: то ли Одесса, то ли село Егоровка, но тоже Одесской губернии. Отец, Яков Самойлов ходил на судне дальнего плавания механиком. Семья жила почти на берегу моря и Володя увлекался всем, что с морем связано: ловил рыбу на удочку и сетями, рыбачил, катался на лодке, ходил под парусом. В школе был литературный кружок, который вела учительница словесности. Как-то в 7-м классе они поставили отрывок из драмы Михаила Лермонтова «Маскарад», где Володя играл роль Арбенина. Перед этим 12-летний мальчишка уговорил родителей взять ему напрокат костюм, сделал причёску, наложил грим. Представление прошло успешно, и с той поры Володя увлекся театром как зрелищем, ходил в драмтеатр и в оперу, но о карьере актёра даже не помышлял.

Школу Самойлов окончил перед самой войной, первые военные месяцы провёл в осаждённой Одессе, но 17-летнего здорового парня даже в ополчение не брали. Когда враг город занял, он ненадолго остался, потом окольными тропами ушёл «на Большую землю», и всё-таки, сумел записаться добровольцем. Однако Самойлов не скрывал, что несколько месяцев был в оккупации, и особисты сразу же направили его в один из недавно сформированных штрафбатов. Сначала он воевал в пехоте, потом его перевели в миномётчики и дали самую тяжёлую работу: носить опорную плиту от миномёта, в конце войны его перевели в артиллерию. 500-километровый участок между Вислой и Одером они прошли пешком со всей амуницией за 10 суток. После ранения в ногу под Бреслау (нынешний Вроцлав в Польше) его перевозили из одного госпиталя в другой, он мотался по разным городам, но нога гнила, и доктора сказали, что, если её не ампутировать, он умрёт. Самойлову было всего 20, и он умолял ногу сохранить. Накануне назначенной ампутации он пришёл на реку, нашёл прорубь и опустил туда пока ещё свою ногу, и потерял сознание. Ему повезло, что не замёрз: кто-то шёл мимо, увидел бойца в больничной одежде, сбегал в госпиталь, за ним пришли и полуживого отнесли на носилках в палату. Утром военврач, увидев практически зажившую ногу, лишь ошеломлённо разводил руками, но объяснить это чудо не смог. Когда Самойлова выписывали из госпиталя, ходил он уже без костылей, но хромота, как память о войне, осталась на всю жизнь.

Владимир вернулся в разрушенную Одессу, нашёл какую-то работу, и вскоре познакомился со студенткой Одесского театрального училища. Девушка была младше Владимира на год, но вскоре получила практически полную власть над бывшим бравым фронтовиком: она заявила ему, что, если он хочет продолжать с ней отношения, он должен поступить в училище, где она уже училась, и вставить себе зубы, потерянные на войне. Оба условия Самойлов выполнил, и даже перевыполнил – как бывшего фронтовика его приняли сразу на второй тур – и никогда об этом не жалел, во-первых, потому, что обрёл замечательную жену, и, во-вторых, что стал актёром. Они не клялись друг другу жить долго и счастливо и умереть в один день: время было не то. Деньги на свадьбу им дал отец невесты, который ради счастья дочери продал необыкновенной красоты кованые ворота собственного дома – и это в Одессе, когда в городе криминал был полновластным хозяином.

Курс в училище вёл Николай Волков, который потом составит протекцию Самойлову в его самом первом фильме «Миклухо Маклай» у Александра Разумного. Через 20 лет Самойлов, ставший к тому времени известным актёром, ответил учителю тем же: получив роль Степана Шаумяна, он уговорил режиссёра Аждара Ибрагимова взять Волкова на роль генерала Лионеля Денстервиля в картину «26 бакинских комиссаров». В 1974-м Самойлов, уже, будучи Народным артистом РСФСР, видимо, за этот фильм, стал Народным артистом Азербайджана.

После окончания училища Владимир и Надежда начали работать в Одесском драмтеатре, но чем дальше, тем яснее понимали, что с Чёрного моря надо уезжать: у Владимира была проблема с лёгкими, и ему нужен был климат посуше. Им повезло: в 1951 году директор Кемеровского областного драмтеатра пригласил их к себе. Попасть из Одессы в Кемерово можно было только через Москву, приехав в столицу, они решили рискнуть, и пошли в театр им. Маяковского, где худрук Николай Охлопков набирал актёров. Самойлов читал Маяковского, показал несколько сцен из спектаклей, в которых играл в Одессе. Охлопков был готов оставить их в Москве при том условии, что им есть, где жить, но жилья не было, и они решили уехать в Кемерово, тем более, что уже получили подъёмные.

Поезд из Москвы в Кемерово в те годы шёл больше четырёх суток, уезжали они из летней Одессы и почти летней Москвы, а когда сошли на перрон, мороз был под 20 градусов. Встречавший их администратор на машине театра привёз их в щелястый продуваемый со всех сторон барак-общежитие. В комнатушке из всей мебели были стол на трёх ножках, прислонённый к подоконнику, бутафорский шкаф, картонные стенки которого к реечному каркасу крепились канцелярскими кнопками, железная кровать и сырость, потому, что заботливая администрация театра стены побелила часа за два до приезда артистов, и разумеется, все бытовые удобства располагались на улице, а там, как уже говорилось, был мороз, и, как заверил их встречающий, далеко не самый сильный. На то, чтобы сбежать обратно, у них просто не было денег: все подъёмные они потратили на «отвальную» в Одессе. Их накормили сибирскими пельменями, Самойлов во время обеда впервые в жизни попробовал лучшее советское лакомство – сгущёнку, им принесли какие-то тулупы и валенки, и отвезли в театр на спектакль, который им очень понравился. Так они и остались в Кемерово на 6 лет, играли в театре главные роли, и уже в 1957 году Самойлов стал Заслуженным артистом РСФСР.

В Кемерово у Владимира и Надежды родился сын Александр, который тоже стал актёром. (В 1976 году в фильме Вячеслава Никифорова «Сын председателя» Александр и Владимир снимались вместе, и понятно, кто кого играл). В роддом Надежду увезли прямо со спектакля, а на пятый день после родов она снова вышла на сцену. Потом родители оправили Сашу к родителям Надежды в Одессу, и забрали к себе уже тогда, когда окончательно переехали в Москву. Но перед этим они 8 лет прослужили в Горьковском театре им. Горького, где карьера Самойлова началась со спектакля «Ричард III», который поставил режиссёр Ефим Табачников. Сашу, оставшегося без родительского попечения, дед с бабушкой даже отдали в школу для трудных подростков.

В кино Самойлов много играл высокопоставленных милиционеров, партийных секретарей и крупных хозяйственных руководителей. В 1963 году Владимир Чеботарёв пригласил его на роль первого секретаря обкома КПСС Василия Денисова в фильме «Секретарь обкома» по одноимённому роману Всеволода Кочетова. Чуть больше, чем через две недели после премьеры фильма, со всех постов сняли Никиту Хрущёва. Самойлов после этого стал настоящим талисманом Чеботарёва: он снимал его во всех своих фильмах. В «Крахе» на роль контрреволюционера Бориса Савинкова он сначала утвердил Владислава Стржельчика, а Самойлову предложил роль савинковского адъютанта Леонида Шешеню, который при переходе польской границе попал в руки чекистов, и, по сути, всех сдал. В процессе работы Самойлов предложил Чеботарёву попробовать его на роль Савинкова. Тот удивился: ну какая ты белая кость? Самойлов настоял, сделали хороший грим, портной Соломон Затирка пошил костюмчик, который не просто сидел, а превратил Самойлова в настоящего дворянина. Самойлов был более, как бы сейчас сказали, харизматичный, да и на вождя он больше походил, чем мягкий, совсем не вождистский Стржельчик.

В 1966 году Андрей Тутышкинн пригласил Самойлова в музыкальную комедию «Свадьба в Малиновке» по оперетте автора гимна Советского Союза Бориса Александрова. Самойлов играл одного из главных героев обаятельного красного командира Назара Думу. Во время съёмок Тутышкину пришлось вызвать на площадку жену Самойлова Надежду. Фильм был под угрозой: вся съёмочная группа во главе с Самойловым, что называется, не просыхала. Надежда Фёдоровна приехала на Полтавщину, где снимался фильм, быстро привела в чувства не только мужа, но и всю группу: пить при ней уже никто не отваживался. Однако в деревне, где жила съёмочная группа, найти горилку или брагу было плёвым делом, чем и пользовались те, кто уже не мог остановиться. Сцену свадьбы снимали целый месяц, и актёры приспособились вместо подкрашенной воды наливать в стаканы местный напиток, куда более крепкий. Пили все, но, говорят, Самойлов держался так, как будто он трезвее стекла. Точнее, он просто очень убедительно играл трезвого. Во многом, именно за роль Назара Думы Самойлов в 1968 году получил Народного РСФСР.

Застолья Самойлов любил, и гости у них в доме бывали часто. Однако, как это не парадоксально, друзей у Самойлова практически не было: Надежда ревновала его и к женщинам, и к мужчинам, и очень не любила, когда он уходил из дома один. Самойлов был примерным семьянином, много работал по хозяйству, мог запросто приготовить обед.

После «Свадьбы в Малиновке», но особенно после «Краха», когда стало ясно, насколько широк диапазон артиста Самойлова, стали поступать приглашения из московских театров: Юрий Завадский звал Владимира и Надежду в театр им. Моссовета, Михаил Царёв – в Малый театр. Но один театр давал общежитие, другой – комнату в коммуналке, и лишь Андрей Гончаров из того самого театра им. Маяковского, где Самойловы не остались в 50-е, сумел «выбить» для актёрской пары трёхкомнатную квартиру на Смоленской

Показать больше

2 мс. назад

2 мс. назад

Через шестнадцать лет после окончания Великой Отечественной войны, в 1961 году, по телевидению показали лётчицу, Героя Советского Союза Анну Егорову-Тимофееву. Говоря о своей военной судьбе, Анна Александровна рассказала, что в концлагере Кюстрин от смерти её спас советский врач Георгий Фёдорович Синяков.

Вскоре после этого сразу в нескольких газетах было опубликовано интервью с Анной Александровной, а затем и очерк «Егорушка». Лётчица подробно рассказывала о подвиге врача, который, будучи заключённым того же концлагеря, спас несколько тысяч советских солдат. «Георгий Фёдорович, к счастью, жив, - говорила Егорова-Тимофеева. - Сейчас он трудится в городе Челябинске».

Вскоре после этого в Челябинск полетели сотни писем — весточки со словами благодарности от спасённых когда-то бойцов, бывших узников лагеря Кюстрин. На конвертах стояло только «Челябинск. Доктору Георгию Синякову» - но письма, тем не менее, находили адресата. Какое же удивление испытали, видя эти груды конвертов, сотрудники больницы, которые никогда не слышали о том, что их врач — герой! Ведь Георгий Фёдорович никогда никому не рассказывал о своём подвиге. Он вообще считал, что Победа не в плену ковалась.

Синяков родился 6 апреля 1903 года в селе Петровское Ивановской волости (сегодня — территория Воронежской области). В 1928 году окончил медицинский факультет Воронежского университета и ушёл добровольцем 23 июня 1941 года. Служил на Юго-Западном фронте, в 119-м санитарном батальоне 171-й стрелковой дивизии. Георгий Фёдорович был хирургом и каждую минуту своей жизни на войне посвящал больным.

Однако воевать на Юго-Западном фронте пришлось недолго: 5 октября 1941 года в районе села Борщёвка (оно расположено под Киевом) врач Синяков вместе со многими своими ранеными, попавшими в окружение, был взят в плен. Причём в это время он буквально под огнём, в полуразрушенном госпитале, делал операцию. Сначала Георгий Фёдорович оказался в лагере Борисполе, затем в Дарницах. А в мае 1942 года — в Кюстринском международном лагере (он находился в 90 километрах от Берлина). Заключённому присвоили номер 97625.

Здесь находились военнопленные из многих государств. Голод, ужасная еда, невыносимые условия существования — всё это делало людей настолько слабыми, что узники едва держались на ногах. А ведь многие из них к тому же были ранены. Сначала фашисты вообще не обращали внимания на ужасную смертность. Но им требовались бесплатные рабочие руки, а потому возникла необходимость в помощи врача, в которой нуждался почти каждый. Известие о том, что в концлагере есть заключённый-доктор, быстро добралось до фашистов. Чтобы проверить врача на «профпригодность», немцы устроили экзамен: надо было сделать резекцию желудка. В качестве экзаменаторов назначили нескольких военнопленных докторов из европейских стран и немецких лагерных врачей во главе с доктором Кошелем. Босой, голодный, уставший русский врач несколько часов провёл за операцией. Но сделал её так чётко, уверенно и грамотно, будто находился в самом добром здравии и условиях прекрасной больницы. Зато у его ассистентов руки дрожали...

Больше «профпригодность» русского доктора, который ранее по мнению фашистов «не стоил и одного немецкого санитара» не вызывала сомнений. А вскоре произошёл такой случай. Сын одного из гестаповцев подавился костью. Его мать отвезла ребёнка сначала к немецкому доктору, но тот ничего не мог сделать — кость застряла глубоко. Мальчик задыхался, терял сознание. В отчаянии женщина привезла его в концлагерь. Привели Синякова. Тот моментально понял, что без операции не обойтись. И провёл её, причём блестяще. Тогда мать встала перед русским доктором на колени...

После этого фашисты предоставили Георгию Фёдоровичу дополнительный паёк и разрешили свободно перемещаться по территории концлагеря. Синяков воспользовался привилегиями по-своему. Паёк делил между ранеными, а когда ему выдавали сало, выменивал его на картошку и хлеб, чтобы хватило большему количеству людей. Распространял листовки, где рассказывал о продвижении Красной Армии — Георгий Фёдорович понимал: нельзя допустить, чтобы пленные окончательно пали духом. Его ни на миг не отпускала мысль о том, как помочь людям бежать. И он придумал способ, который, быть может, кому-то напомнит известный роман Александра Дюма...

Синяков буквально из подручных средств создал мази, которые отлично затягивали раны, но при этом создавали такой ужасный внешний вид и издавали настолько резкий запах, что никому и в голову не могло прийти, будто рана на самом деле уже почти зажила. Он учил своих больных имитировать агонию и собственную смерть: задерживать дыхание, держать в полном покое мышцы, следить за положением глаз и так далее. Схема побега чаще всего была одинакова: больной «угасал», Синяков объявлял фашистам о его смерти. Вместе с другими, действительно умершими, бойца выбрасывали в большой ров — немцы не трудились закапывать солдат. Ров этот находился без охраны, за колючей проволокой. Ночью «умерший» вставал, выбирался из него и уходил.

Именно так была спасена лётчица Анна Егорова, которую фашисты сбили под Варшавой в августе 1944 года во время её 277 вылета. «Всех пленных согнали в колонну, - вспоминала лётчица. - Окружённая озверелыми немецкими конвоирами и овчарками, эта колонна потянулась к Кострюкинскому лагерю. Меня несли на носилках, как носят покойников на кладбище, товарищи по беде. И вдруг слышу голос одного из несущих носилки: «Держись, сестрёнка! Русский доктор Синяков воскрешает из мёртвых!»

Хотя Синяков успел спрятать награды и партбилет Анны Александровны, немцы знали, что захватили в плен «летающую ведьму» и хотели для устрашения остальных устроить показательную казнь. Но вмешался Синяков. Он сумел убедить немцев, что казнь больной, измученной лётчицы будет выглядеть зверской расправой, а не победой фашизма. Поэтому сначала требовалось вылечить Анну Александровну. Однако лечение «не принесло пользы», больная «умирала» на глазах... И «умерла», а на самом деле спаслась. А ведь там, на фронте, легендарную лётчицу уже считали погибшей.

Долгое время Георгий Фёдорович прятал среди раненых десять советских лётчиков, офицеров, которым грозил бы немедленный расстрел. Среди них был штурмовик Николай Майоров с переломанной в нескольких местах челюстью. Более того, у лётчика начиналась газовая гангрена на руке. Синяков собрал челюсть буквально по частям, спас и руку. И всех десятерых по очереди поместил в инфекционное отделение (сюда немцы не совались), где они и «умерли»...

...Приближалась наша Победа. В январе 1945 года подпольщики (Синяков руководил в лагере подпольной организацией) уже приготовились начать восстание. Советские танки (5-я ударная армия генерала Берзарина) были на подходе к Кюстрину. И фашисты приняли быстрое и неожиданное решение. Заключённых, которые держались на ногах, ночью загнали в эшелоны и отправили в Германию. Тех, кто был болен, но мог ходить, погнали пешком через замёрзший Одер. А серьёзно больных — три тысячи человек — решили расстрелять в лагере. Синякова немцы не собирались трогать. А он не собирался отдавать им своих больных. И совершил поступок, перед которым можно преклонить колени. Георгий Фёдорович взял переводчика и отправился к фашистскому начальству. Он сказал слова приблизительно такого содержания: «Скоро сюда придут советские танки, это несомненно. Не берите на душу ещё один грех, не увеличивайте ненависть к себе. Хоть как-то смягчите свою участь — отпустите пленных».

И случилось невероятное — фашисты отпустили раненых без единого выстрела!

...Синяков снова оказался среди своих. Но даже когда страшные испытания заключения остались позади, врач не дал себе ни одного дня отдыха. В первые же сутки прооперировал более семидесяти танкистов!

...Он дошёл до Берлина, расписался на здании рейхстага. После войны переехал в Челябинск, женился (супруга Синякова, Тамара Сергеевна, тоже врач). Приёмного сына Георгий Фёдорович воспитал, как своего.

В течение почти тридцати лет работал заведующим хирургическим отделением медсанчасти Челябинского тракторного завода, стал заслуженным врачом РСФСР. Преподавал и в Челябинском медицинском институте. И никому не рассказывал о том, что пережил на войне.

Автор: Софья Милютинская

Чтобы об этой истории узнало как можно больше людей, поделитесь этой публикацией со своими друзьями.

Вскоре после этого сразу в нескольких газетах было опубликовано интервью с Анной Александровной, а затем и очерк «Егорушка». Лётчица подробно рассказывала о подвиге врача, который, будучи заключённым того же концлагеря, спас несколько тысяч советских солдат. «Георгий Фёдорович, к счастью, жив, - говорила Егорова-Тимофеева. - Сейчас он трудится в городе Челябинске».

Вскоре после этого в Челябинск полетели сотни писем — весточки со словами благодарности от спасённых когда-то бойцов, бывших узников лагеря Кюстрин. На конвертах стояло только «Челябинск. Доктору Георгию Синякову» - но письма, тем не менее, находили адресата. Какое же удивление испытали, видя эти груды конвертов, сотрудники больницы, которые никогда не слышали о том, что их врач — герой! Ведь Георгий Фёдорович никогда никому не рассказывал о своём подвиге. Он вообще считал, что Победа не в плену ковалась.

Синяков родился 6 апреля 1903 года в селе Петровское Ивановской волости (сегодня — территория Воронежской области). В 1928 году окончил медицинский факультет Воронежского университета и ушёл добровольцем 23 июня 1941 года. Служил на Юго-Западном фронте, в 119-м санитарном батальоне 171-й стрелковой дивизии. Георгий Фёдорович был хирургом и каждую минуту своей жизни на войне посвящал больным.

Однако воевать на Юго-Западном фронте пришлось недолго: 5 октября 1941 года в районе села Борщёвка (оно расположено под Киевом) врач Синяков вместе со многими своими ранеными, попавшими в окружение, был взят в плен. Причём в это время он буквально под огнём, в полуразрушенном госпитале, делал операцию. Сначала Георгий Фёдорович оказался в лагере Борисполе, затем в Дарницах. А в мае 1942 года — в Кюстринском международном лагере (он находился в 90 километрах от Берлина). Заключённому присвоили номер 97625.

Здесь находились военнопленные из многих государств. Голод, ужасная еда, невыносимые условия существования — всё это делало людей настолько слабыми, что узники едва держались на ногах. А ведь многие из них к тому же были ранены. Сначала фашисты вообще не обращали внимания на ужасную смертность. Но им требовались бесплатные рабочие руки, а потому возникла необходимость в помощи врача, в которой нуждался почти каждый. Известие о том, что в концлагере есть заключённый-доктор, быстро добралось до фашистов. Чтобы проверить врача на «профпригодность», немцы устроили экзамен: надо было сделать резекцию желудка. В качестве экзаменаторов назначили нескольких военнопленных докторов из европейских стран и немецких лагерных врачей во главе с доктором Кошелем. Босой, голодный, уставший русский врач несколько часов провёл за операцией. Но сделал её так чётко, уверенно и грамотно, будто находился в самом добром здравии и условиях прекрасной больницы. Зато у его ассистентов руки дрожали...

Больше «профпригодность» русского доктора, который ранее по мнению фашистов «не стоил и одного немецкого санитара» не вызывала сомнений. А вскоре произошёл такой случай. Сын одного из гестаповцев подавился костью. Его мать отвезла ребёнка сначала к немецкому доктору, но тот ничего не мог сделать — кость застряла глубоко. Мальчик задыхался, терял сознание. В отчаянии женщина привезла его в концлагерь. Привели Синякова. Тот моментально понял, что без операции не обойтись. И провёл её, причём блестяще. Тогда мать встала перед русским доктором на колени...

После этого фашисты предоставили Георгию Фёдоровичу дополнительный паёк и разрешили свободно перемещаться по территории концлагеря. Синяков воспользовался привилегиями по-своему. Паёк делил между ранеными, а когда ему выдавали сало, выменивал его на картошку и хлеб, чтобы хватило большему количеству людей. Распространял листовки, где рассказывал о продвижении Красной Армии — Георгий Фёдорович понимал: нельзя допустить, чтобы пленные окончательно пали духом. Его ни на миг не отпускала мысль о том, как помочь людям бежать. И он придумал способ, который, быть может, кому-то напомнит известный роман Александра Дюма...

Синяков буквально из подручных средств создал мази, которые отлично затягивали раны, но при этом создавали такой ужасный внешний вид и издавали настолько резкий запах, что никому и в голову не могло прийти, будто рана на самом деле уже почти зажила. Он учил своих больных имитировать агонию и собственную смерть: задерживать дыхание, держать в полном покое мышцы, следить за положением глаз и так далее. Схема побега чаще всего была одинакова: больной «угасал», Синяков объявлял фашистам о его смерти. Вместе с другими, действительно умершими, бойца выбрасывали в большой ров — немцы не трудились закапывать солдат. Ров этот находился без охраны, за колючей проволокой. Ночью «умерший» вставал, выбирался из него и уходил.

Именно так была спасена лётчица Анна Егорова, которую фашисты сбили под Варшавой в августе 1944 года во время её 277 вылета. «Всех пленных согнали в колонну, - вспоминала лётчица. - Окружённая озверелыми немецкими конвоирами и овчарками, эта колонна потянулась к Кострюкинскому лагерю. Меня несли на носилках, как носят покойников на кладбище, товарищи по беде. И вдруг слышу голос одного из несущих носилки: «Держись, сестрёнка! Русский доктор Синяков воскрешает из мёртвых!»

Хотя Синяков успел спрятать награды и партбилет Анны Александровны, немцы знали, что захватили в плен «летающую ведьму» и хотели для устрашения остальных устроить показательную казнь. Но вмешался Синяков. Он сумел убедить немцев, что казнь больной, измученной лётчицы будет выглядеть зверской расправой, а не победой фашизма. Поэтому сначала требовалось вылечить Анну Александровну. Однако лечение «не принесло пользы», больная «умирала» на глазах... И «умерла», а на самом деле спаслась. А ведь там, на фронте, легендарную лётчицу уже считали погибшей.

Долгое время Георгий Фёдорович прятал среди раненых десять советских лётчиков, офицеров, которым грозил бы немедленный расстрел. Среди них был штурмовик Николай Майоров с переломанной в нескольких местах челюстью. Более того, у лётчика начиналась газовая гангрена на руке. Синяков собрал челюсть буквально по частям, спас и руку. И всех десятерых по очереди поместил в инфекционное отделение (сюда немцы не совались), где они и «умерли»...

...Приближалась наша Победа. В январе 1945 года подпольщики (Синяков руководил в лагере подпольной организацией) уже приготовились начать восстание. Советские танки (5-я ударная армия генерала Берзарина) были на подходе к Кюстрину. И фашисты приняли быстрое и неожиданное решение. Заключённых, которые держались на ногах, ночью загнали в эшелоны и отправили в Германию. Тех, кто был болен, но мог ходить, погнали пешком через замёрзший Одер. А серьёзно больных — три тысячи человек — решили расстрелять в лагере. Синякова немцы не собирались трогать. А он не собирался отдавать им своих больных. И совершил поступок, перед которым можно преклонить колени. Георгий Фёдорович взял переводчика и отправился к фашистскому начальству. Он сказал слова приблизительно такого содержания: «Скоро сюда придут советские танки, это несомненно. Не берите на душу ещё один грех, не увеличивайте ненависть к себе. Хоть как-то смягчите свою участь — отпустите пленных».

И случилось невероятное — фашисты отпустили раненых без единого выстрела!

...Синяков снова оказался среди своих. Но даже когда страшные испытания заключения остались позади, врач не дал себе ни одного дня отдыха. В первые же сутки прооперировал более семидесяти танкистов!

...Он дошёл до Берлина, расписался на здании рейхстага. После войны переехал в Челябинск, женился (супруга Синякова, Тамара Сергеевна, тоже врач). Приёмного сына Георгий Фёдорович воспитал, как своего.

В течение почти тридцати лет работал заведующим хирургическим отделением медсанчасти Челябинского тракторного завода, стал заслуженным врачом РСФСР. Преподавал и в Челябинском медицинском институте. И никому не рассказывал о том, что пережил на войне.

Автор: Софья Милютинская

Чтобы об этой истории узнало как можно больше людей, поделитесь этой публикацией со своими друзьями.

Показать больше

2 мс. назад

Мир погубит не рак: гениальные слова Сергея Капицы, актуальные по сей день.

А что останется после нынешнего поколения? Их СМС-ки будут издавать в назидание потомкам?"

Его яркие цитаты и мысли актуальны и в наше современное время.

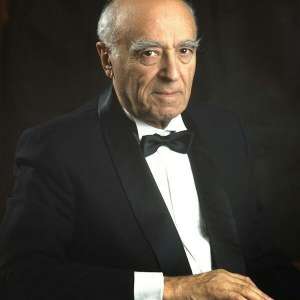

Сергей Петрович Капица (сын лауреата Нобелевской премии Петра Леонидовича Капицы) был выдающимся советским и российским ученым-физиком, популяризатором науки и телеведущим.

С 1973 года бессменно вёл научно-популярную телепрограмму «Очевидное — невероятное»; был основателем и главредом журнала «В мире науки», виртуозно делая сложные темы интересными для широкой аудитории.

Капица во всех своих работах затрагивает обширный круг острых тем, демонстрируя глубину своего критического осмысления жизни.

Давайте рассмотрим самые лучшие и смелые цитаты ученого.

1. Не компьютер может довести человека, а интернет. Замечательный русский психолог Алексей Леонтьев сказал в 1965 году: «Избыток информации ведет к оскудению души». Эти слова должны быть написаны на каждом сайте.

Капица ссылается на слова психолога Алексея Леонтьева, сказанные еще в 1965 году, что "избыток информации ведет к оскудению души". Он подчеркивает, что эти пророческие слова должны служить напоминанием о необходимости ограничивать информационный поток и сохранять внутреннюю гармонию.

2. Свобода кончается там, где начинается ответственность.

О границах свободы, которые определяются ответственностью. Тот случай, когда безответственная свобода перерождается в произвол.

3. Телевидение занимается разложением сознания людей. На мой взгляд, это преступная организация, подчинённая антиобщественным интересам.

ТВ способно деструктивно воздействовать на умы своих зрителей. И каждую информацию стоит фильтровать.

4. Организмы человека и обезьяны очень близки по всем своим характеристикам. Но обезьяны не читают, а человек читает книги.

Не стоит пренебрегать чтением книг, ведь знания, которые они несут и передают поистине бесценны.

5. В женщине может оттолкнуть вульгарность. Иногда она же и привлекает, так что пойди разбери.

Парадоксальное высказывание Сергея Капицы о женской природе, где вульгарность может одновременно и отталкивать, и привлекать мужчин своей дерзостью. Во всем важен баланс.

6. Наше телевидение, вместо того чтобы объяснять, что происходит, идет в обратную сторону — рассказывает про то, как в каком-нибудь провинциальном городе убили мальчика. А про положительные новости говорят в таких ернических интонациях, что и к ним сразу складывается негативное отношение.

Плохие, страшные и трагичные новости лучше смотрят. Их скроллят, обсуждают, ими делятся. Они запоминаются. Это - самая главная цель СМИ - говорить и акцентировать внимание на плохом, вскользь упоминая положительное. Выбирать, что слушать и смотреть, на чем зацикливаться, на хорошем или плохом - дело сугубо индивидуальное, впрочем, как и выбирать как жить свою жизнь.

7. Общество ничего не видит, потому что его держат в состоянии глубокого гипноза. Никогда ещё народ не был таким тёмным, как сейчас. Человеку не дают шанса остановиться и осмыслить происходящее. Нескончаемые сериалы, один тупее другого, пошлая эстрада, похотливые или агрессивные фильмы, аккуратно воздействуя на подсознание, культивируют дух эгоизма и насилия. Нормальный человек за короткий промежуток времени превращается в беспринципное животное, ведущее абсолютно бессмысленную жизнь.

8. Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек.

Как легко управлять стадом баранов, в отличие от строптивости и независимости кошек.

9. Руководить — это значит не мешать хорошим людям работать.

Задача истинного руководителя - создавать благоприятные условия для работы своих сотрудников, а не чинить им препятствия или излишне контролировать.

Капица подразумевает, что хорошие специалисты, увлеченные своим делом, сами знают, как лучше выполнять работу. Они мотивированы, ответственны и не нуждаются в опеке со стороны начальства.

Эффективный руководитель должен уметь находить, ценить и поддерживать талантливых сотрудников, создавая им нужные ресурсы и возможности для самореализации. Его роль - координировать общие усилия, ставить стратегические цели, устранять препятствия, а не диктовать, как именно выполнять работу профессионалам.

Данный подход основан на доверии к людям, уважении их компетенции и потенциала. Он предполагает делегирование полномочий, разумную свободу действий, сосредоточение на конечных результатах, а не на мелочном контроле процесса.

10. Мир погубит не атом и не рак, а жадный дурак.

Капица предупреждает, что главная угроза для мира исходит не от ядерного оружия или болезней, а от человеческих пороков, таких как жадность и глупость.

Это эгоистичное и алчное начало в человеке порождает многие конфликты, войны, социальное неравенство и экологические проблемы.

В сочетании жадность и глупость образуют опасный симбиоз, ведущий к разрушительным и непредсказуемым последствиям в погоне за сиюминутной выгодой.

Пока существуют жадность и невежество, мир остается хрупким и уязвимым перед опасными действиями "жадных дураков". Развитие разума, культуры и духовности - вот что необходимо для преодоления самых страшных угроз.

А что останется после нынешнего поколения? Их СМС-ки будут издавать в назидание потомкам?"

Его яркие цитаты и мысли актуальны и в наше современное время.

Сергей Петрович Капица (сын лауреата Нобелевской премии Петра Леонидовича Капицы) был выдающимся советским и российским ученым-физиком, популяризатором науки и телеведущим.

С 1973 года бессменно вёл научно-популярную телепрограмму «Очевидное — невероятное»; был основателем и главредом журнала «В мире науки», виртуозно делая сложные темы интересными для широкой аудитории.

Капица во всех своих работах затрагивает обширный круг острых тем, демонстрируя глубину своего критического осмысления жизни.

Давайте рассмотрим самые лучшие и смелые цитаты ученого.

1. Не компьютер может довести человека, а интернет. Замечательный русский психолог Алексей Леонтьев сказал в 1965 году: «Избыток информации ведет к оскудению души». Эти слова должны быть написаны на каждом сайте.

Капица ссылается на слова психолога Алексея Леонтьева, сказанные еще в 1965 году, что "избыток информации ведет к оскудению души". Он подчеркивает, что эти пророческие слова должны служить напоминанием о необходимости ограничивать информационный поток и сохранять внутреннюю гармонию.

2. Свобода кончается там, где начинается ответственность.

О границах свободы, которые определяются ответственностью. Тот случай, когда безответственная свобода перерождается в произвол.

3. Телевидение занимается разложением сознания людей. На мой взгляд, это преступная организация, подчинённая антиобщественным интересам.

ТВ способно деструктивно воздействовать на умы своих зрителей. И каждую информацию стоит фильтровать.

4. Организмы человека и обезьяны очень близки по всем своим характеристикам. Но обезьяны не читают, а человек читает книги.

Не стоит пренебрегать чтением книг, ведь знания, которые они несут и передают поистине бесценны.

5. В женщине может оттолкнуть вульгарность. Иногда она же и привлекает, так что пойди разбери.

Парадоксальное высказывание Сергея Капицы о женской природе, где вульгарность может одновременно и отталкивать, и привлекать мужчин своей дерзостью. Во всем важен баланс.

6. Наше телевидение, вместо того чтобы объяснять, что происходит, идет в обратную сторону — рассказывает про то, как в каком-нибудь провинциальном городе убили мальчика. А про положительные новости говорят в таких ернических интонациях, что и к ним сразу складывается негативное отношение.

Плохие, страшные и трагичные новости лучше смотрят. Их скроллят, обсуждают, ими делятся. Они запоминаются. Это - самая главная цель СМИ - говорить и акцентировать внимание на плохом, вскользь упоминая положительное. Выбирать, что слушать и смотреть, на чем зацикливаться, на хорошем или плохом - дело сугубо индивидуальное, впрочем, как и выбирать как жить свою жизнь.

7. Общество ничего не видит, потому что его держат в состоянии глубокого гипноза. Никогда ещё народ не был таким тёмным, как сейчас. Человеку не дают шанса остановиться и осмыслить происходящее. Нескончаемые сериалы, один тупее другого, пошлая эстрада, похотливые или агрессивные фильмы, аккуратно воздействуя на подсознание, культивируют дух эгоизма и насилия. Нормальный человек за короткий промежуток времени превращается в беспринципное животное, ведущее абсолютно бессмысленную жизнь.

8. Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек.

Как легко управлять стадом баранов, в отличие от строптивости и независимости кошек.

9. Руководить — это значит не мешать хорошим людям работать.

Задача истинного руководителя - создавать благоприятные условия для работы своих сотрудников, а не чинить им препятствия или излишне контролировать.

Капица подразумевает, что хорошие специалисты, увлеченные своим делом, сами знают, как лучше выполнять работу. Они мотивированы, ответственны и не нуждаются в опеке со стороны начальства.

Эффективный руководитель должен уметь находить, ценить и поддерживать талантливых сотрудников, создавая им нужные ресурсы и возможности для самореализации. Его роль - координировать общие усилия, ставить стратегические цели, устранять препятствия, а не диктовать, как именно выполнять работу профессионалам.

Данный подход основан на доверии к людям, уважении их компетенции и потенциала. Он предполагает делегирование полномочий, разумную свободу действий, сосредоточение на конечных результатах, а не на мелочном контроле процесса.

10. Мир погубит не атом и не рак, а жадный дурак.

Капица предупреждает, что главная угроза для мира исходит не от ядерного оружия или болезней, а от человеческих пороков, таких как жадность и глупость.

Это эгоистичное и алчное начало в человеке порождает многие конфликты, войны, социальное неравенство и экологические проблемы.

В сочетании жадность и глупость образуют опасный симбиоз, ведущий к разрушительным и непредсказуемым последствиям в погоне за сиюминутной выгодой.

Пока существуют жадность и невежество, мир остается хрупким и уязвимым перед опасными действиями "жадных дураков". Развитие разума, культуры и духовности - вот что необходимо для преодоления самых страшных угроз.

Показать больше

2 мс. назад

ЖИЗНЬ ВСЁ РАССТАВИТ ПО МЕСТАМ,

ОНА НАКАЖЕТ И РАССУДИТ

ЗА ТО, ЧТО НЕ ТОГДА, НЕ ТАМ

МЫ ОКАЗАЛИСЬ ВОЛЕЙ СУДЕБ...

Не с теми, не тогда сошлись,

И в сторону не ту смотрели,

Не так оценивали жизнь,

Не то сказали, что хотели.

Искали что-то за версту,

Не видя то, что с нами рядом,

Не слыша слов, что нас зовут,

Не так воспринимая взгляды.

Не тот встречали самолет

И ждали не на том перроне,

Причал искали мы не тот,

Маршрута мы не знали номер...

Хоть и побила нас судьба,

Не будем мы терять улыбки –

Жизнь все поставит на места,

Простив, быть может, за ошибки.

©Владимир Высоцкий

ОНА НАКАЖЕТ И РАССУДИТ

ЗА ТО, ЧТО НЕ ТОГДА, НЕ ТАМ

МЫ ОКАЗАЛИСЬ ВОЛЕЙ СУДЕБ...

Не с теми, не тогда сошлись,

И в сторону не ту смотрели,

Не так оценивали жизнь,

Не то сказали, что хотели.

Искали что-то за версту,

Не видя то, что с нами рядом,

Не слыша слов, что нас зовут,

Не так воспринимая взгляды.

Не тот встречали самолет

И ждали не на том перроне,

Причал искали мы не тот,

Маршрута мы не знали номер...

Хоть и побила нас судьба,

Не будем мы терять улыбки –

Жизнь все поставит на места,

Простив, быть может, за ошибки.

©Владимир Высоцкий

Показать больше

2 мс. назад

Мне 20 лет. Я подрабатываю уборщицей в огромном супермаркете.

Недавно, когда я мыла пол, ко мне подошел дедушка со словами: «Спасибо вам за чистоту! Я знаю, какой это труд. Сам мыл полы 20 лет», – и поклонился. Как же меня тронула его похвала, а тем более поклон... Я заплакала.

Мой брат, такой суровый рокер в черной одежде, когда едет на байке и видит торчащую из окна другой машины руку, кладет в нее конфетку.

Со мной в реабилитационном центре лежит двухметровый мужчина лет сорока пяти. Ему очень больно заниматься ЛФК, но он ни мускулом не показывает, какие адские боли терпит. Сегодня ему привезли его огромного пса, и он, обняв его двумя руками, выл в голос.

Когда я был маленьким, бабушка приходила с рынка, приносила мне всякие вкусности и говорила, что зайчик передал. А сейчас она лежит, почти не ходит, и я ей приношу всякие вкусняшки и говорю: «Бабуль, я от зайчика принес». Люблю свою бабулю.

Еду сегодня в метро, слушаю музыку, а рядом со мной подсаживается бабуля. Вежливо просит выключить телефон, у нее кардиостимулятор барахлит. В этот момент можно было заметить, как весь вагон начал выключать телефоны.

Когда у меня обнаружили рак, наша кошка спала постоянно на мне. Потом она заболела, у нее тоже оказалась онкология. Теперь она умерла, а я выздоровела. Плачу и благодарю ее за все, ведь у меня муж и двое детей.

Наши соседи – старенькие бабушка с дедушкой. Каждый день они выходят

посидеть на лавочке возле дома и всегда держатся за ручку. Сегодня, когда была в саду, услышала их разговор. Она жаловалась на различные боли, а он: «У тебя есть я, у меня есть ты, что нам еще нужно?»

Никогда не считала голубей умными птицами. Но на днях в соседнем подъезде умерла бабушка, которая кормила бездомных животных. На ее голос сбегались все окрестные кошки и собаки. И прилетали голуби. Когда из подъезда вынесли гроб с телом, слетелось огромное количество голубей. И потом, когда бабушку увезли, птицы еще около часа кружились над двором. Столько голубей сразу я не видела, даже когда бабушка их кормила.

Помогая, мы не становимся святыми.

Мы становимся нормальными!

Недавно, когда я мыла пол, ко мне подошел дедушка со словами: «Спасибо вам за чистоту! Я знаю, какой это труд. Сам мыл полы 20 лет», – и поклонился. Как же меня тронула его похвала, а тем более поклон... Я заплакала.

Мой брат, такой суровый рокер в черной одежде, когда едет на байке и видит торчащую из окна другой машины руку, кладет в нее конфетку.

Со мной в реабилитационном центре лежит двухметровый мужчина лет сорока пяти. Ему очень больно заниматься ЛФК, но он ни мускулом не показывает, какие адские боли терпит. Сегодня ему привезли его огромного пса, и он, обняв его двумя руками, выл в голос.

Когда я был маленьким, бабушка приходила с рынка, приносила мне всякие вкусности и говорила, что зайчик передал. А сейчас она лежит, почти не ходит, и я ей приношу всякие вкусняшки и говорю: «Бабуль, я от зайчика принес». Люблю свою бабулю.

Еду сегодня в метро, слушаю музыку, а рядом со мной подсаживается бабуля. Вежливо просит выключить телефон, у нее кардиостимулятор барахлит. В этот момент можно было заметить, как весь вагон начал выключать телефоны.

Когда у меня обнаружили рак, наша кошка спала постоянно на мне. Потом она заболела, у нее тоже оказалась онкология. Теперь она умерла, а я выздоровела. Плачу и благодарю ее за все, ведь у меня муж и двое детей.

Наши соседи – старенькие бабушка с дедушкой. Каждый день они выходят

посидеть на лавочке возле дома и всегда держатся за ручку. Сегодня, когда была в саду, услышала их разговор. Она жаловалась на различные боли, а он: «У тебя есть я, у меня есть ты, что нам еще нужно?»

Никогда не считала голубей умными птицами. Но на днях в соседнем подъезде умерла бабушка, которая кормила бездомных животных. На ее голос сбегались все окрестные кошки и собаки. И прилетали голуби. Когда из подъезда вынесли гроб с телом, слетелось огромное количество голубей. И потом, когда бабушку увезли, птицы еще около часа кружились над двором. Столько голубей сразу я не видела, даже когда бабушка их кормила.

Помогая, мы не становимся святыми.

Мы становимся нормальными!

Показать больше

2 мс. назад

Итальянцы позвонили Володе, пригласили на очередные переговоры в Рим и сообщили, что в главной роли уговорили сняться Марчелло Мастроянни. И вот Володя приехал в Италию, познакомился с Мастроянни и передал свои поправки к сценарию, но итальянцы, к изумлению Меньшова, даже не стали их рассматривать, сообщив, что сценарий их совершенно устраивает. Но вот незадача: он совершенно не устраивал Меньшова. Володя, конечно, с радостью поработал бы с Мастроянни, но только в том случае, если сценарий будет доведен до ума. Оказалось, это невозможно. С автором сценария заключен такой договор, что, если вносить правки, придется платить ему огромную неустойку. Так что снимать придется без изменений… Но зато с Мастроянни! Тогда, сказал Меньшов, вы его будете снимать без меня. Итальянцы изрядно удивились, но Володя не поддавался ни на какие уговоры. Он со всеми мило попрощался, высказал Мастроянни сожаление, что не придется поработать вместе, и уехал. Мне по приезде сказал, что удивлен, как большой артист Мастроянни дал согласие участвовать в фильме по такому откровенно плохому сценарию! Дальнейшей судьбы этого проекта мы не знаем.

Я горжусь Володей. Он может снимать только тот материал, в который влюблен. И, может быть, именно поэтому его фильмы живут так долго.

Вера Алентова

• Всё не случайно. Автобиография

Жизнь в дневниках

Я горжусь Володей. Он может снимать только тот материал, в который влюблен. И, может быть, именно поэтому его фильмы живут так долго.

Вера Алентова

• Всё не случайно. Автобиография

Жизнь в дневниках

Показать больше

2 мс. назад

В ночь на Новый, 2002 год, ее до полусмерти избил сын.

Испугавшись, что убил мать, он выбросился из окна.

А Нину Афанасьевну в тяжелейшем состоянии доставили в госпиталь Красногорска, не сообщив о гибели сына.

Милиция хотела возбудить уголовное дело, но Сазонова отказалась писать заявление на своего любимого Мишу.

Мы навещали ее с Олей Богдановой в больнице, приводили с собой даже мальчика-гармониста, чтобы поиграл ей немного: после той беды Нина Афанасьевна потеряла память, но свои старые песни – «Вальсок», «Стою на полустаночке», «Ромашки спрятались» – она помнила еще два года, вплоть до самой смерти.

Оля Богданова много лет проработала с Ниной Афанасьевной в театре Российской Армии. Рассказывает, что Сазоновой приходили мешки писем от зрителей, которые в адресе писали просто: «Тете Паше» или «Тете Клаве» - фамилию они не знали. Но письма всегда доходили.

Это называется «всенародная слава».

Сегодня день рождения удивительной актрисы.

Природной, земной, понятной каждому.

Нина Афанасьевна Сазонова. Помним. #НинаСазонова #день рождения.

Станислав Садальский.

Испугавшись, что убил мать, он выбросился из окна.

А Нину Афанасьевну в тяжелейшем состоянии доставили в госпиталь Красногорска, не сообщив о гибели сына.

Милиция хотела возбудить уголовное дело, но Сазонова отказалась писать заявление на своего любимого Мишу.

Мы навещали ее с Олей Богдановой в больнице, приводили с собой даже мальчика-гармониста, чтобы поиграл ей немного: после той беды Нина Афанасьевна потеряла память, но свои старые песни – «Вальсок», «Стою на полустаночке», «Ромашки спрятались» – она помнила еще два года, вплоть до самой смерти.

Оля Богданова много лет проработала с Ниной Афанасьевной в театре Российской Армии. Рассказывает, что Сазоновой приходили мешки писем от зрителей, которые в адресе писали просто: «Тете Паше» или «Тете Клаве» - фамилию они не знали. Но письма всегда доходили.

Это называется «всенародная слава».

Сегодня день рождения удивительной актрисы.

Природной, земной, понятной каждому.

Нина Афанасьевна Сазонова. Помним. #НинаСазонова #день рождения.

Станислав Садальский.

Показать больше

2 мс. назад

"Они подружились в детстве - 48 лет назад, и по сей день бережно хранят свою дружбу". Как живут и выглядят Юрий Нахратов и Наталья Симонова.

Юрий Нахратов и Наталья Симонова стали "звёздами" кино в раннем детстве, когда на экраны вышла кинолента "Новогодние приключения Маши и Вити".

На этом добром и сказочном фильме выросло несколько поколений. Да и даже сейчас многие люди включают его на фоне во время подготовки к новогодним праздникам или же просто для того, чтобы понастальгировать по своему детству. После съёмок в этой картине, маленькие актёры, играющие главные роли, прекратили сниматься в кино.

Девочка, сыгравшая в фильме роль Маши, росла в очень бедной семье.

Отец Наташи сбежал из семьи за несколько месяцев до её рождения, а мама, хоть и работала целыми днями, но зарабатывала совсем скромно и не могла в одиночку прокормить семью.

У девочки была всего лишь одна игрушка - кукла, которая досталась ей в подарок от бабушки, а одежду она донашивала за своей тётей. Когда ей было пять лет, мама отвела её в киностудию "Ленфильм" на пробы фильма "Новогодние приключения Маши и Вити".

Мама Наташи ни на что особо и не надеялась, ведь её дочка шепелявила и была абсолютно не артистичной, но терять было нечего - каждый желающий ребёнок мог испытать удачу на пробах. Девочка выступала перед режиссером и его ассистентами с какой-то песней.

Пела она так плохо, что не выдержала даже родная мама, которая силой спустила дочь со сцены и прикрыла ей рукой рот. Тогда женщина была уверена, что её дочку даже рассматривать не будут после такого плохого исполнения песни, поэтому она стремительно отправилась с Наташей к выходу.

Однако режиссер их неожиданно остановил и решил пообщаться с девочкой. Когда выяснилось, что Наташа растет в бедной семье, режиссер Игорь Усов спросил её: "В чудеса веришь?", на что она ответила положительным кивком головой.

"Ну, что ж, тогда мы берём тебя в команду. Будем вместе Новый год спасать" - продолжил режиссёр.

Режиссер относился к Наталье Симоновой, как отец к родной дочери. Он каждый день приносил ей на съёмочную площадку игрушки и сладости, а ещё подарил фортепиано, о котором она мечтала.

Изначально, премьера картины "Новогодние приключения Маши и Вити" должна была состояться двадцать восьмого декабря, но Игорь Усов настоял на том, чтобы фильм выпустили на три дня раньше - на шестой день рождения Наташи.

Уже в зрелом возрасте актриса скажет: "Это был самый лучший подарок за всю мою жизнь".

Кстати говоря, режиссер продолжал поддерживать семью своей любимой актрисы после выхода фильма, и даже помогал ей подготавливаться к поступлению в театральный институт, когда она училась в старших классах школы.

Наташа Симонова сыграла ещё три второстепенные роли в кино, два года успешно обучалась в театральном вузе, а потом влюбилась в молодого парня, за которого вскоре вышла замуж. Ради мужа, она оставила все актёрские начинания позади, ведь если бы она и дальше продолжила сниматься в фильмах - то, наверняка, ей бы не хватало времени на семью. В итоге девушка получила образование философа.

На протяжении нескольких следующих лет Наталья Симонова трудилась преподавателем философии в одном из институтов Ленинграда, но со временем она, по настоянию мужа, уволилась и занялась воспитанием троих детей: Полины, Насти и Саввы.

У Юрия Нахратова была совсем другая история.

В фильм "Новогодние приключения Маши и Вити" он попал без проб, так как он снимался в кинокартинах до этого и многие режиссеры студии "Ленфильм" знали, что он очень способный мальчишка.

Правда, ему не сразу отдали роль Вити. Режиссеры несколько месяцев присматривались к другим детишкам, но впоследствии наткнулись в архиве киностудии на резюме Юрия, где было написано, что он послушно и ответственно себя вёл на съёмках фильмов: "Открытая книга", "Подзорная труба" и "Плохой хороший человек".

Когда мальчик явился на съёмочную площадку, он с интересом ходил вокруг оборудования и постоянно что-то записывал в свою небольшую тетрадку. Если кто-то спрашивал: "Что ты делаешь?", он неизменно отвечал: "Изучаю технику".

Кроме того, в первые дни съёмок, во время перерывов, Юра садился читать популярный в то время журнал "Наука и жизнь". Мальчиком восхищалась вся съёмочная группа.

Режиссер и сценаристы решили обыграть в фильме его любовь к точным наукам. В первой версии сценария, Витя должен был быть задирой, который из-за своего хулиганистого характера вечно влезает в неприятности, а Маша его спасает и отчитывает.

Однако, когда начались съёмки, режиссёр менял многие сцены на ходу. Персонаж Витя стал таким же "ботаником", каким был Юрий Нахратов в жизни.

В зрелости Юрий Нахратов рассказал:

"Я не пытался поступать в театральный институт. Существует множество примеров, когда дети-актёры были востребованы в детстве, но с возрастом становились неинтересными, ненужными. А я чем лучше? Такая же участь ждала и меня, но хорошо, что я это осознавал. Выбрал профессию, которая всегда мне нравилась, и не пожалел об этом".

Он обучался на факультете мехатроники в Ленинградском военно-механическом вузе, потом начал работать в крупной компьютерной организации, где работает и по сей день. Известно, что он женат, и что у него есть сын Тимур, который пошёл по его стопам.

Прошло уже 48 лет с момента выхода фильма "Новогодние приключения Маши и Вити", но Юрий Нахратов и Наталья Симонова не прекращали поддерживать связь с тех пор, как впервые встретились.

Они часто созваниваются, вместе отмечают праздники и время от времени пересматривают фильм со своим участием. Хорошие отношения сложились и у членов их семей.

"Мы многое пережили вместе, стали хорошими друзьями. Спасибо этому чудесному фильму за то, что подарил нам такую прекрасную дружбу" - говорил Юрий Нахратов в одной из телепередач.

Юрий Нахратов и Наталья Симонова стали "звёздами" кино в раннем детстве, когда на экраны вышла кинолента "Новогодние приключения Маши и Вити".

На этом добром и сказочном фильме выросло несколько поколений. Да и даже сейчас многие люди включают его на фоне во время подготовки к новогодним праздникам или же просто для того, чтобы понастальгировать по своему детству. После съёмок в этой картине, маленькие актёры, играющие главные роли, прекратили сниматься в кино.

Девочка, сыгравшая в фильме роль Маши, росла в очень бедной семье.

Отец Наташи сбежал из семьи за несколько месяцев до её рождения, а мама, хоть и работала целыми днями, но зарабатывала совсем скромно и не могла в одиночку прокормить семью.

У девочки была всего лишь одна игрушка - кукла, которая досталась ей в подарок от бабушки, а одежду она донашивала за своей тётей. Когда ей было пять лет, мама отвела её в киностудию "Ленфильм" на пробы фильма "Новогодние приключения Маши и Вити".

Мама Наташи ни на что особо и не надеялась, ведь её дочка шепелявила и была абсолютно не артистичной, но терять было нечего - каждый желающий ребёнок мог испытать удачу на пробах. Девочка выступала перед режиссером и его ассистентами с какой-то песней.

Пела она так плохо, что не выдержала даже родная мама, которая силой спустила дочь со сцены и прикрыла ей рукой рот. Тогда женщина была уверена, что её дочку даже рассматривать не будут после такого плохого исполнения песни, поэтому она стремительно отправилась с Наташей к выходу.

Однако режиссер их неожиданно остановил и решил пообщаться с девочкой. Когда выяснилось, что Наташа растет в бедной семье, режиссер Игорь Усов спросил её: "В чудеса веришь?", на что она ответила положительным кивком головой.

"Ну, что ж, тогда мы берём тебя в команду. Будем вместе Новый год спасать" - продолжил режиссёр.

Режиссер относился к Наталье Симоновой, как отец к родной дочери. Он каждый день приносил ей на съёмочную площадку игрушки и сладости, а ещё подарил фортепиано, о котором она мечтала.

Изначально, премьера картины "Новогодние приключения Маши и Вити" должна была состояться двадцать восьмого декабря, но Игорь Усов настоял на том, чтобы фильм выпустили на три дня раньше - на шестой день рождения Наташи.

Уже в зрелом возрасте актриса скажет: "Это был самый лучший подарок за всю мою жизнь".

Кстати говоря, режиссер продолжал поддерживать семью своей любимой актрисы после выхода фильма, и даже помогал ей подготавливаться к поступлению в театральный институт, когда она училась в старших классах школы.

Наташа Симонова сыграла ещё три второстепенные роли в кино, два года успешно обучалась в театральном вузе, а потом влюбилась в молодого парня, за которого вскоре вышла замуж. Ради мужа, она оставила все актёрские начинания позади, ведь если бы она и дальше продолжила сниматься в фильмах - то, наверняка, ей бы не хватало времени на семью. В итоге девушка получила образование философа.

На протяжении нескольких следующих лет Наталья Симонова трудилась преподавателем философии в одном из институтов Ленинграда, но со временем она, по настоянию мужа, уволилась и занялась воспитанием троих детей: Полины, Насти и Саввы.

У Юрия Нахратова была совсем другая история.

В фильм "Новогодние приключения Маши и Вити" он попал без проб, так как он снимался в кинокартинах до этого и многие режиссеры студии "Ленфильм" знали, что он очень способный мальчишка.

Правда, ему не сразу отдали роль Вити. Режиссеры несколько месяцев присматривались к другим детишкам, но впоследствии наткнулись в архиве киностудии на резюме Юрия, где было написано, что он послушно и ответственно себя вёл на съёмках фильмов: "Открытая книга", "Подзорная труба" и "Плохой хороший человек".

Когда мальчик явился на съёмочную площадку, он с интересом ходил вокруг оборудования и постоянно что-то записывал в свою небольшую тетрадку. Если кто-то спрашивал: "Что ты делаешь?", он неизменно отвечал: "Изучаю технику".

Кроме того, в первые дни съёмок, во время перерывов, Юра садился читать популярный в то время журнал "Наука и жизнь". Мальчиком восхищалась вся съёмочная группа.

Режиссер и сценаристы решили обыграть в фильме его любовь к точным наукам. В первой версии сценария, Витя должен был быть задирой, который из-за своего хулиганистого характера вечно влезает в неприятности, а Маша его спасает и отчитывает.

Однако, когда начались съёмки, режиссёр менял многие сцены на ходу. Персонаж Витя стал таким же "ботаником", каким был Юрий Нахратов в жизни.

В зрелости Юрий Нахратов рассказал:

"Я не пытался поступать в театральный институт. Существует множество примеров, когда дети-актёры были востребованы в детстве, но с возрастом становились неинтересными, ненужными. А я чем лучше? Такая же участь ждала и меня, но хорошо, что я это осознавал. Выбрал профессию, которая всегда мне нравилась, и не пожалел об этом".

Он обучался на факультете мехатроники в Ленинградском военно-механическом вузе, потом начал работать в крупной компьютерной организации, где работает и по сей день. Известно, что он женат, и что у него есть сын Тимур, который пошёл по его стопам.

Прошло уже 48 лет с момента выхода фильма "Новогодние приключения Маши и Вити", но Юрий Нахратов и Наталья Симонова не прекращали поддерживать связь с тех пор, как впервые встретились.

Они часто созваниваются, вместе отмечают праздники и время от времени пересматривают фильм со своим участием. Хорошие отношения сложились и у членов их семей.

"Мы многое пережили вместе, стали хорошими друзьями. Спасибо этому чудесному фильму за то, что подарил нам такую прекрасную дружбу" - говорил Юрий Нахратов в одной из телепередач.

Показать больше

2 мс. назад

«Мою пулю принял товарищ, как это забыть?..»

Актёр: Владимир Этуш о войне, о фронте, о жизни, о смерти и о Дне Победы.

Родился 6 мая 1922 года в Москве. Советский и российский актер театра и кино, педагог. Народный артист СССР. Участник Великой Отечественной войны. Награждён, включая ордена Красной Звезды и Великой Отечественной войны I степени и Александра Невского, медали за «За оборону Москвы» многочисленными орденами и медалями и «За оборону Кавказа».

Я не знаю, как говорить о войне, чтобы это было понятно всем. Наверное, понять войну можно только на уровне чувств. Великая Отечественная — это событие, в которое была вовлечена вся страна, каждый наш человек. Эта часть истории, она настолько пронзительна, что ее невозможно преподнести как-то иначе, кроме как с великим трепетом, с великой болью. И со своей стороны, я не понимаю людей, пытающихся что-то «переосмыслить», поумничать на эту тему.

Что такое война для меня? Представьте: я совсем юный актёр, мне 18 лет. Я эдакий баловень судьбы, предвоенный год для меня складывается прекрасно: чудесный вахтанговский театр, выдающиеся коллеги-актёры, любовные похождения, ночные гулянки...

И вот война, начало которой помню в мельчайших деталях. 22 июня 41-го года в пятом часу утра я возвращался по пустынной Москве домой с очередной вечеринки. Спустился по улице Горького на Манежную площадь и вдруг увидел огромный чёрный автомобиль посольства Германии, который несся со стороны Кремля. До сих пор помню флажок со свастикой, трепетавший на ветру. Я, по своей мальчишеской наивности, не придал этому эпизоду значения. Уже позже понял, что стал невольным свидетелем проезда немецкого посла фон Шуленбурга, который минутами ранее вручил Молотову меморандум об объявлении войны Советскому Союзу.

Только в районе обеда того же дня узнал о бомбежках Киева и Минска и о том, что прежняя, мирная, жизнь завершилась. Что ощутил я поначалу? Жуткий, колотящий страх, который до сих пор чувствую буквально кожей. Этот ужас прошел быстро: начались военные будни, которые для меня выражались в тушении «зажигалок» на крыше Щукинского училища и рытье противотанковых рвов.

На оборонные работы меня вместе с другими студентами отправили спустя неделю после начала войны. Рыли окопы и эскарпы под Вязьмой. Уже там я понял, что тревожное время всегда показывает каждого человека в его истинном облике: среди нас, земляных рабочих, были настоящие трудяги и патриоты, а были и симулянты, лодыри, плуты…

В конце сентября 41-го мы играли в театре спектакль на военную тему — «Фельдмаршал Кутузов». В зале присутствовало всего 13 зрителей! Хорошо помню своё шоковое состояние. Я вдруг осознал, что в такой трагический для страны период людям не до театра. И на следующий день в военкомате записался добровольцем на фронт.

Я немного знал немецкий, поэтому первые четыре месяца службы провёл в школе военных переводчиков в городе Ставрополе-на-Волге. Ныне такого населённого пункта нет, он затоплен после сооружения Куйбышевской ГЭС. По распределению я попал в Северо-Кавказский военный округ. Настоящая война началась для меня именно с этого момента.

Моё лейтенантское звание поспособствовало тому, что из переводчика я преобразился в заместителя начальника отдела разведки 70-го укрепрайона, оборонявшего Ростов. Через месяц после моего прибытия в часть немцы прорвали Воронежский фронт: наши войска стремительно отступали на Кавказ, и все разом хлынули через единственный мост в районе Аксая. Комендантом этого моста назначили именно меня.

Эта летняя переправа 1942 года до сих пор стоит перед глазами. Нескончаемый поток войск, текущий через узенькую тропку моста, и постоянные бомбежки. Немец, разумеется, был осведомлен о стратегическом значении переправы и не давал нам расслабиться ни на сутки. Я все время находился на самом мосту, регулируя движение колонн, и, как выяснилось, это было самое безопасное место! Наша зенитная охрана не давала фашистской авиации снижаться для прицельного бомбометания, поэтому взрывы гремели где угодно, но в мост немцы так и не попали.

Потом были бои за Аксай, в ходе которых я получил первые фронтовые навыки. А затем — наше долгое и тяжёлое отступление через Кавказский хребет. Днём жара, ночью — жуткий холод, а обмундирование к таким походам не приспособлено. С едой в горах было тоже неважно, поэтому голод в том переходе стал обычным делом. Люди слабели, засыпали на ходу, иногда срывались в пропасть — особенно по ночам, когда километрами приходилось передвигаться по «карнизам» вдоль отвесных скал.

Вообще, прошло много лет, но до сих пор помнится одно главное, тягостное ощущение от войны — это нестерпимая, свинцовая, постоянная усталость. Мы никогда не бывали сытыми и никогда не бывали выспавшимися. И временами все — и командиры, и бойцы — от утомления просто валились с ног.

Вспоминаю один характерный случай, врезавшийся в память. Это был 1943 год, зима. Я на тот момент являлся помощником начальника штаба полка по разведке в Закавказском округе. После Сталинграда немцы стали отходить с Кавказа, поскольку боялись попасть в котёл , как армия Паулюса. Наши войска перешли в наступление, выдавливали немцев от Грозного, но продвижение было тяжёлым . Целыми днями шли серьёзные бои. Я участвовал в допросе пленного гитлеровца, и это продолжалось невероятно долго — до глубокого вечера. После его окончания еще час провел в штабе, а затем навалилась такая усталость, что, выйдя на морозный воздух, я хотел только одного — где-нибудь поспать. Зашёл в соседнюю избу в нашем лагере и обомлел: в жарко натопленном помещении спали немецкие пленные вперемешку с нашими командирами! На железной кровати храпели двое немцев, у них в ногах поперек кровати спал наш начальник химслужбы, на полу рядом, ничком — начальник полковой разведки, а на его, простите, ягодицах покоилась голова ещё одного пленного гитлеровца, тоже спящего. Картину довершал караульный, который дремал, сидя на табуретке и прислонив автомат к одному из спящих немцев… Словно и не было войны, врагов и противников. Спали вповалку измученные, смертельно усталые люди.

Мои лучшие дни на войне — если вообще можно так говорить — связаны с 581-м стрелковым полком и его командиром Андреем Николаевичем Семеновым. Его полк на всём фронте — единственный, который обычно именовали не по номеру, а по фамилии командира: Семеновский полк. Семенова обожали все: штабные офицеры, солдаты, командиры смежных подразделений. Профессиональный военный, строевик, Семенов привлекал не только необыкновенным умом и боевой выучкой, но и отношением к подчиненным. В полку он знал всех, регулярно общался с рядовыми бойцами, вникал во все вопросы. С офицерами вёл себя как старший товарищ, с бойцами — как родной отец. С Семеновским полком я прошёл фронтовой путь от Осетии и Кабарды до Азова.

Позже выяснил, что Семенов — болгарский иммигрант, революционер, приговоренный к смерти на родине и нашедший пристанище в Советской России. Его настоящее имя — Янко Митев. С ним мы сдружились и даже встречались после войны в Болгарии. Он рассказывал, как в 1937 году в Москве его арестовали, обвиняли в шпионаже, проводили изнурительные многочасовые допросы. Какое-то время он провел в тюрьме… Самое интересное, что Митев-Семенов, несмотря на все притеснения и арест, остался убеждённым сталинистом. Объяснить это с точки зрения логики невозможно. Наверное, надо жить в то время, чтобы понять…

На войне время сжимается, иногда кажется, что за сутки ты прожил целую жизнь. Поэтому есть вещи, которые уже стерлись из памяти, а есть то, что я не смогу забыть никогда. Боев было много, и мне, лейтенанту, приходилось и бежать с винтовкой в руках, и командовать пулеметным расчетом, и лежать в обороне в цепи солдат. Однажды в такой цепи мой сосед, один из бойцов нашего полка, получил ранение в лёгкое, у него начался пневмоторакс, он задыхался. Необходимо было его приподнять, чтобы облегчить страдания. Я попытался это сделать, и вдруг его голова упала мне на грудь. Другая пуля, предназначенная мне, угодила в него… Как мне это забыть?

Под Запорожьем в 43-м война для меня закончилась. Я получил тяжёлое ранение. Это случилось сразу после награждения орденом Красной Звезды. Мы ждали сигнала к наступлению, сидели в окопах. Выбрали время затишья для вручения наград солдатам и офицерам, приехал комдив. Я, как назло, на построении не присутствовал — отлучился… А когда вернулся, немцы начали такой бой, каких до того момента я не припомню: все перед нами взрывалось и сверкало, как салют. Нужно было менять позиции, и мы побежали. Вдруг командир полка на бегу сует мне коробочку: «Этуш, забери свой орден! Чёрт знает, может, тебя убьют, а может, меня убьют!..»

Мы окопались и не могли сдвинуться с места 13 дней: немец стрелял беспрестанно. Нам ежедневно поступали приказы идти в атаку, но поднять бойцов под шквальным огнём не удавалось. На 13-е сутки сидеть в неглубоком окопчике стало невыносимо. С благословения комбата мне удалось поднять людей: пробежали метров 200 под огнём и опять залегли — вроде чуть продвинулись… Я вернулся в окоп к командиру, бой вроде окончился. Когда выходишь из атаки невредимым, теряешь бдительность. Я собрался на обед, встал в рост и… повернулся спиной к передовой. Перед тем как потерять сознание, услышал характерный звук «лопанья» разрывных пуль рядом с собой. А затем, когда очнулся, ощутил адскую боль внизу спины…

Потом было четыре госпиталя, полгода лечения. Выяснилось, что у меня разбиты кости таза. Меня комиссовали и дали вторую группу инвалидности. Восстанавливался уже в Москве. А в 1944-м, в старенькой шинельке и с палочкой, я появился на пороге родного Щукинского училища. Меня ждали новые роли…

День Победы я отмечаю всегда, иногда вместе с собственным днём рождения. Может ли этот праздник потерять для меня свою ценность? Могу ли я забыть войну? Свою жизнь от жизни страны мне не отделить. И слава Богу, что так.

Актёр: Владимир Этуш о войне, о фронте, о жизни, о смерти и о Дне Победы.

Родился 6 мая 1922 года в Москве. Советский и российский актер театра и кино, педагог. Народный артист СССР. Участник Великой Отечественной войны. Награждён, включая ордена Красной Звезды и Великой Отечественной войны I степени и Александра Невского, медали за «За оборону Москвы» многочисленными орденами и медалями и «За оборону Кавказа».

Я не знаю, как говорить о войне, чтобы это было понятно всем. Наверное, понять войну можно только на уровне чувств. Великая Отечественная — это событие, в которое была вовлечена вся страна, каждый наш человек. Эта часть истории, она настолько пронзительна, что ее невозможно преподнести как-то иначе, кроме как с великим трепетом, с великой болью. И со своей стороны, я не понимаю людей, пытающихся что-то «переосмыслить», поумничать на эту тему.

Что такое война для меня? Представьте: я совсем юный актёр, мне 18 лет. Я эдакий баловень судьбы, предвоенный год для меня складывается прекрасно: чудесный вахтанговский театр, выдающиеся коллеги-актёры, любовные похождения, ночные гулянки...

И вот война, начало которой помню в мельчайших деталях. 22 июня 41-го года в пятом часу утра я возвращался по пустынной Москве домой с очередной вечеринки. Спустился по улице Горького на Манежную площадь и вдруг увидел огромный чёрный автомобиль посольства Германии, который несся со стороны Кремля. До сих пор помню флажок со свастикой, трепетавший на ветру. Я, по своей мальчишеской наивности, не придал этому эпизоду значения. Уже позже понял, что стал невольным свидетелем проезда немецкого посла фон Шуленбурга, который минутами ранее вручил Молотову меморандум об объявлении войны Советскому Союзу.