2 годы назад

2 годы назад

2 годы назад

2 годы назад

Бузова всего за 5 минут собирает 1000 сердечек, обидно 😔

А сколько соберёт лайков наш актёр, Алексей Нилов? ❤

А сколько соберёт лайков наш актёр, Алексей Нилов? ❤

2 годы назад

5 сентября 1918 г. было принято постановление Совнаркома о красном терроре.

Один из популярных мифов о периоде становления советской власти – массовый террор пролетариатом «неправильных» классов. В качестве пострадавших обычно фигурируют безликие сотни тысяч и миллионы лучших людей России, которую мы потеряли. Живучести мифа весьма способствует то обстоятельство, что красный террор действительно был.

Сегодня стоит поговорить об обстоятельствах его введения, а главное – его же скорой отмены.

Слово «террор» сразу сбивает с толку, уводит мысль от попытки понять и оценить события тех лет к однозначному осуждению. Это неудивительно, ведь за последние несколько десятилетий у терроризма не осталось ничего из прежнего романтического облика политического террориста. Террор – однозначно плохо и это не обсуждается. Всё это понятно.

Однако не будем забывать о фоне событий, о которых нам приходится судить. Это не просто предреволюционная смута первого десятилетия XX века и не революционный хаос 1917 года. 1918 год – первый год Гражданской войны и всех сопутствующих ей прелестей. Каждый определившийся со своей гражданской позицией немедленно обнаруживал, что только угроза самого жестокого насилия является залогом безопасности и только самое жестокое насилие обеспечивает если не порядок, то хотя бы его видимость. А человек как животное социальное очень скоро начинает тосковать по порядку.

Были ли большевики родоначальниками террора и всеобщей кровавой вакханалии? Отнюдь нет. Послереволюционное «упрощение правосудия и справедливости», шедшее рука об руку с обычным бандитизмом, не возникло ниоткуда, а берёт своё начало в уже упомянутых 1900-х.

Репутация анархистов и левых эсеров в лишних рекомендациях не нуждается. Конкретно в 1918 году последние убили немецкого посла Мирбаха, попытались поднять мятеж в Москве, а также Казани и Ярославле, начали индивидуальный террор против большевиков.

Примерно с начала 1918 года подключаются и деятели Белого движения. Генерал Сергей Розанов, уполномоченный Александра Колчака: «При занятии селений, захваченных ранее разбойниками, требовать выдачи их главарей и вожаков; если этого не произойдет, а достоверные сведения о наличии таковых имеются, – расстреливать десятого… Среди населения брать заложников, в случае действия односельчан, направленного против правительственных войск, заложников расстреливать беспощадно».

Антон Деникин («Очерки русской смуты»): «Я не хотел бы обидеть многих праведников, изнывавших морально в тяжелой атмосфере контрразведывательных учреждений, но должен сказать, что эти органы, покрыв густою сетью территорию Юга, были иногда очагами провокации и организованного грабежа. Особенно прославились в этом отношении контрразведки Киева, Харькова, Одессы, Ростова (донская)».

Лавр Корнилов по свидетельству А.А. Суворина: «Не берите мне этих негодяев в плен! Чем больше террора, тем больше будет с ними победы!» Кстати, это сказано во время Первого Кубанского похода (февраль-апрель 1918), до большевистского декрета ещё более полугода.

Отдельно следует вспомнить о смычке этих двух бурных течений по имени Борис Савинков. Который не только готовил ряд восстаний летом 1918 года (уже, правда, как бывший эсер) но и занимался комплектованием и финансированием Белого движения.

Итак, чем же правительство большевиков предложило ответить своим оппонентам? Вот текст того самого документа:

«Совет Народных Комиссаров, заслушав доклад председателя Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией о деятельности этой комиссии, находит, что при данной ситуации обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью; что для усиления деятельности Всероссийской чрезвычайной комиссии и внесения в неё большей планомерности необходимо направить туда возможно большее число ответственных партийных товарищей; что необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях; что подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам; что необходимо опубликовывать имена всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры».

В общем, всё тем же. Жестоко, часто несправедливо. Но адекватно общей ситуации.

Для иллюстрации красного террора часто используют известную фразу Мартына Лациса (руководитель отдела ВЧК по борьбе с контрреволюцией, позже руководил Всеукраинской ЧК): «Мы не ведём войны против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. Первый вопрос, который мы должны ему предложить, – к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом – смысл и сущность красного террора». Это из статьи Лациса о политике красного террора, изданной в журнале ЧК «Красный террор».

Менее известно, что Ленин решительно указал Лацису на неправильное понимание сути его работы («Владимир Ильич напомнил мне, что наша задача отнюдь не состоит в физическом уничтожении буржуазии, а в ликвидации тех причин, которые порождают буржуазию»).

Почему декрет был принят только в сентябре 1918-го? Дело в том, что в руководстве партии шла дискуссия об оправданности таких крутых мер. Так, Ленин высказался за превентивный террор в отношении потенциальных террористов ещё летом 1918 года, после убийства эсерами комиссара печати, пропаганды и агитации В. Володарского. Однако против высказался Моисей Урицкий, возглавлявший ЧК Петрограда. Возможно, декрет бы и не был принят, но потом убили самого Урицкого, а также покушались на Ленина.

Сколько действовал декрет? Официальной датой его отмены считается 6 ноября 1918 года: кроме того, 11 февраля следующего года в телеграмме Дзержинского содержалось указание свернуть политику красного террора.

Сколько человек пострадали? Это зависит от того, как считать. Если брать только указанный период, то исследователи говорят примерно о 800 расстрелянных и примерно 6200 арестованных. Расширение временных рамок на весь период гражданской войны по мнению известного историка Олега Мозохина, даёт цифру в 50 тыс. При этом он оговаривает, что большинство расстрелянных осуждены по общеуголовным статьям (то есть это не 50 тыс. произвольно набранных и убитых по классовому признаку заложников).

Расстрелы и иные формы наказания после телеграммы Дзержинского, конечно же, не прекратились. Однако на рубеже 1918-1919 годов власть постепенно отходит от террора к репрессиям. В чём отличие? Репрессии санкционируются и применяются только государственной властью в отношении граждан. Не бывает частных репрессий, граждане не могут репрессировать друг друга. Терроризировать могут.

Это даёт ответ на вопрос, зачем было принимать, а потом практически сразу отменять декрет. Власть порой действует жёстко и даже жёстче тех, кто пробует её сбросить. Однако это не значит, что она действует теми же методами, даже если внешне они почти неотличимы. Известный правовой постулат о том, что лишь государственная власть имеет монопольное и легитимное право на насилие, имеет неявное следствие: нелегитимное насилие делает таковой и саму власть. Вероятно, большевики поняли собственную ошибку и по возможности исправили её, уходя от террора эсеров и белогвардейцев в сторону насилия как меры принуждения государственной власти.

Кстати, это лишнее доказательство тому, что иных государственных проектов на тот момент в России не существовало. И какой-нибудь зовущий к террору Корнилов или Колчак с этой точки зрения совсем не равновеликая альтернатива большевикам, а вариация анархистки Маруси Никифоровой. Даже несмотря на свои звания и золотые погоны.

Один из популярных мифов о периоде становления советской власти – массовый террор пролетариатом «неправильных» классов. В качестве пострадавших обычно фигурируют безликие сотни тысяч и миллионы лучших людей России, которую мы потеряли. Живучести мифа весьма способствует то обстоятельство, что красный террор действительно был.

Сегодня стоит поговорить об обстоятельствах его введения, а главное – его же скорой отмены.

Слово «террор» сразу сбивает с толку, уводит мысль от попытки понять и оценить события тех лет к однозначному осуждению. Это неудивительно, ведь за последние несколько десятилетий у терроризма не осталось ничего из прежнего романтического облика политического террориста. Террор – однозначно плохо и это не обсуждается. Всё это понятно.

Однако не будем забывать о фоне событий, о которых нам приходится судить. Это не просто предреволюционная смута первого десятилетия XX века и не революционный хаос 1917 года. 1918 год – первый год Гражданской войны и всех сопутствующих ей прелестей. Каждый определившийся со своей гражданской позицией немедленно обнаруживал, что только угроза самого жестокого насилия является залогом безопасности и только самое жестокое насилие обеспечивает если не порядок, то хотя бы его видимость. А человек как животное социальное очень скоро начинает тосковать по порядку.

Были ли большевики родоначальниками террора и всеобщей кровавой вакханалии? Отнюдь нет. Послереволюционное «упрощение правосудия и справедливости», шедшее рука об руку с обычным бандитизмом, не возникло ниоткуда, а берёт своё начало в уже упомянутых 1900-х.

Репутация анархистов и левых эсеров в лишних рекомендациях не нуждается. Конкретно в 1918 году последние убили немецкого посла Мирбаха, попытались поднять мятеж в Москве, а также Казани и Ярославле, начали индивидуальный террор против большевиков.

Примерно с начала 1918 года подключаются и деятели Белого движения. Генерал Сергей Розанов, уполномоченный Александра Колчака: «При занятии селений, захваченных ранее разбойниками, требовать выдачи их главарей и вожаков; если этого не произойдет, а достоверные сведения о наличии таковых имеются, – расстреливать десятого… Среди населения брать заложников, в случае действия односельчан, направленного против правительственных войск, заложников расстреливать беспощадно».

Антон Деникин («Очерки русской смуты»): «Я не хотел бы обидеть многих праведников, изнывавших морально в тяжелой атмосфере контрразведывательных учреждений, но должен сказать, что эти органы, покрыв густою сетью территорию Юга, были иногда очагами провокации и организованного грабежа. Особенно прославились в этом отношении контрразведки Киева, Харькова, Одессы, Ростова (донская)».

Лавр Корнилов по свидетельству А.А. Суворина: «Не берите мне этих негодяев в плен! Чем больше террора, тем больше будет с ними победы!» Кстати, это сказано во время Первого Кубанского похода (февраль-апрель 1918), до большевистского декрета ещё более полугода.

Отдельно следует вспомнить о смычке этих двух бурных течений по имени Борис Савинков. Который не только готовил ряд восстаний летом 1918 года (уже, правда, как бывший эсер) но и занимался комплектованием и финансированием Белого движения.

Итак, чем же правительство большевиков предложило ответить своим оппонентам? Вот текст того самого документа:

«Совет Народных Комиссаров, заслушав доклад председателя Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией о деятельности этой комиссии, находит, что при данной ситуации обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью; что для усиления деятельности Всероссийской чрезвычайной комиссии и внесения в неё большей планомерности необходимо направить туда возможно большее число ответственных партийных товарищей; что необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях; что подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам; что необходимо опубликовывать имена всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры».

В общем, всё тем же. Жестоко, часто несправедливо. Но адекватно общей ситуации.

Для иллюстрации красного террора часто используют известную фразу Мартына Лациса (руководитель отдела ВЧК по борьбе с контрреволюцией, позже руководил Всеукраинской ЧК): «Мы не ведём войны против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. Первый вопрос, который мы должны ему предложить, – к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом – смысл и сущность красного террора». Это из статьи Лациса о политике красного террора, изданной в журнале ЧК «Красный террор».

Менее известно, что Ленин решительно указал Лацису на неправильное понимание сути его работы («Владимир Ильич напомнил мне, что наша задача отнюдь не состоит в физическом уничтожении буржуазии, а в ликвидации тех причин, которые порождают буржуазию»).

Почему декрет был принят только в сентябре 1918-го? Дело в том, что в руководстве партии шла дискуссия об оправданности таких крутых мер. Так, Ленин высказался за превентивный террор в отношении потенциальных террористов ещё летом 1918 года, после убийства эсерами комиссара печати, пропаганды и агитации В. Володарского. Однако против высказался Моисей Урицкий, возглавлявший ЧК Петрограда. Возможно, декрет бы и не был принят, но потом убили самого Урицкого, а также покушались на Ленина.

Сколько действовал декрет? Официальной датой его отмены считается 6 ноября 1918 года: кроме того, 11 февраля следующего года в телеграмме Дзержинского содержалось указание свернуть политику красного террора.

Сколько человек пострадали? Это зависит от того, как считать. Если брать только указанный период, то исследователи говорят примерно о 800 расстрелянных и примерно 6200 арестованных. Расширение временных рамок на весь период гражданской войны по мнению известного историка Олега Мозохина, даёт цифру в 50 тыс. При этом он оговаривает, что большинство расстрелянных осуждены по общеуголовным статьям (то есть это не 50 тыс. произвольно набранных и убитых по классовому признаку заложников).

Расстрелы и иные формы наказания после телеграммы Дзержинского, конечно же, не прекратились. Однако на рубеже 1918-1919 годов власть постепенно отходит от террора к репрессиям. В чём отличие? Репрессии санкционируются и применяются только государственной властью в отношении граждан. Не бывает частных репрессий, граждане не могут репрессировать друг друга. Терроризировать могут.

Это даёт ответ на вопрос, зачем было принимать, а потом практически сразу отменять декрет. Власть порой действует жёстко и даже жёстче тех, кто пробует её сбросить. Однако это не значит, что она действует теми же методами, даже если внешне они почти неотличимы. Известный правовой постулат о том, что лишь государственная власть имеет монопольное и легитимное право на насилие, имеет неявное следствие: нелегитимное насилие делает таковой и саму власть. Вероятно, большевики поняли собственную ошибку и по возможности исправили её, уходя от террора эсеров и белогвардейцев в сторону насилия как меры принуждения государственной власти.

Кстати, это лишнее доказательство тому, что иных государственных проектов на тот момент в России не существовало. И какой-нибудь зовущий к террору Корнилов или Колчак с этой точки зрения совсем не равновеликая альтернатива большевикам, а вариация анархистки Маруси Никифоровой. Даже несмотря на свои звания и золотые погоны.

Показать больше

2 годы назад

Барон Пьер де Кубертен, в конце XIX века возрождавший традиции греческих Олимпиад, надеялся, что они послужат делу мира и объединения разных народов.

Однако уже к середине XX века стало очевидно, что и спорт вообще, и Олимпийские игры в частности превратились в инструмент политики.

«Но на Олимпиадах, по крайней мере, не льётся кровь», — говорили энтузиасты.

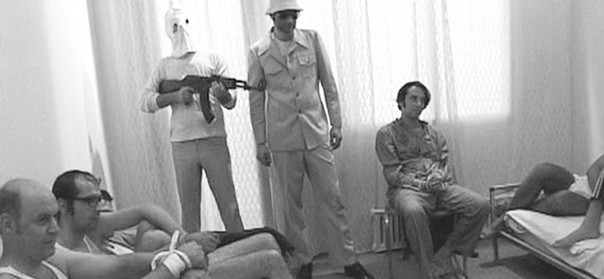

5 сентября 1972 года последние иллюзии растаяли как дым — впервые в истории террористический акт произошёл в столице Олимпиады, прямо в Олимпийской деревне.

План осуществления теракта на Олимпиаде появился у руководителей палестинской организации «Чёрный сентябрь» — радикальной группировки, объединившей выходцев из более крупных формирований палестинцев, таких, как «ФАТХ» и НФОП.

Своё название организация взяла в память о событиях 1970 года в Иордании, когда палестинские формирования вступили в бой с королевской армией. В результате этих событий, получивших известность как «Чёрный сентябрь», погибли от 3 до 10 тысяч боевиков и гражданских палестинцев и около 150 тысяч были изгнаны из Иордании.

Группировка «Чёрный сентябрь», основателем которой считается Али Хасан Саламех, один из руководителей разведки Организации Освобождения Палестины, начала активную деятельность в ноябре 1971 года, когда у входа в отель «Шератон» в Каире её боевиками был убит премьер-министр Иордании Васфи Тель. В мае 1972 года «Чёрный сентябрь» провёл первую акцию против граждан Израиля. Четверо боевиков захватили самолёт с более чем 100 пассажирами и, угрожая взрывом, требовали освобождения 315 палестинцев, содержавшихся в то время в израильских тюрьмах. В результате захвата пассажирского самолёта израильским спецназом заложники были освобождены; один пассажир и двое из террористов погибли.

Идея теракта на летней Олимпиаде-1972 в Мюнхене возникла у руководителей «Чёрного сентября» после того, как Международный олимпийский комитет отказал в участи в Играх представителям Палестины.

Восьми боевикам «Чёрного сентября», вооружённым автоматическим оружием и гранатами, была поставлена задача захватить в Олимпийской деревне членов делегации Израиля, которых затем планировалось обменять на палестинских боевиков, находящихся в заключении.

Осуществлению планов террористов способствовала и обстановка, сложившаяся в Мюнхене. Организаторы Олимпиады старались до минимума сократить присутствие агентов полиции и спецслужб на объектах Игр и в Олимпийской деревне. Для Мюнхена чрезвычайно важно было продемонстрировать миролюбие — ведь над городом висел мрачный статус «колыбели нацизма». Да и Западная Германия в целом пыталась использовать Игры для демонстрации открытости и добрых намерений, с которыми жёсткие меры безопасности никак не вязались.

Положение, при котором в Олимпийскую деревню мог попасть практически любой желающий, тревожило представителей Израиля. Однако от организаторов они получили заверения в полной безопасности. По всей видимости, власти ФРГ сосредоточились на предотвращении акций неонацистов, не придав значения предупреждениям о возможности терактов со стороны палестинских группировок, которые поступали от агентуры на Ближнем Востоке.

В 4:30 утра 5 сентября восемь боевиков «Чёрного сентября», неся с собой мешки с оружием, с лёгкостью преодолели забор Олимпийской деревни, оказавшись на её территории. Атмосфера царила настолько безмятежная, что несколько спортсменов, которые увидели людей, перелезающих через забор, помогли им перетащить поклажу.

Спустя несколько минут боевики проникли в дом на Конноли-штрассе, 31, где в нескольких квартирах проживали представители Израиля. В распоряжении террористов были украденные ранее ключи от квартир.

Первым, с кем столкнулись террористы, оказался судья борцовского турнира Йосеф Гутфройнд. Он поднял тревогу, разбудив своих товарищей, и попытался помешать боевикам проникнуть в квартиру. На помощь ему поспешил судья Моше Вайнберг, который был ранен в стычке с террористами. Под угрозой оружия Вайнберга заставили показать другие квартиры, где жили израильтяне. Вайнберг пошёл на хитрость, отведя боевиков туда, где жили израильские борцы и штангисты. Он рассчитывал, что они сумеют оказать террористам сопротивление, но спортсменов застигли спящими.

Мужественный Вайнберг, несмотря на ранение, предпринял ещё одну попытку оказать сопротивление, но в схватке с террористами был убит. Также погиб и оказавший сопротивление штангист Йозеф Романо.

В итоге в заложниках у боевиков «Чёрного сентября» оказались девять человек: тренер по стрельбе Кехат Шор, тренер по лёгкой атлетике Амицур Шапиро, тренер по фехтованию Андре Шпицер, судья по тяжёлой атлетике Яков Шпрингер, борцы Элиэзер Халфин и Марк Славин, штангисты Давид Бергер и Зеев Фридман, а также упоминавшийся ранее Йосеф Гутфройнд.

Террористы заняли оборону в захваченном здании и выдвинули условия освобождения заложников: до 12:00 5 сентября освободить и обеспечить безопасный проход в Египет 234 палестинцев, находящихся в заключении в Израиле, и двух немецких радикалов, содержащихся в западногерманских тюрьмах: Андреса Баадера и Ульрика Майнхов (лидеров ультралевой террористической группировки «Фракция Красной Армии»), а также 16 заключённых, содержавшихся в тюрьмах Западной Европы. Если требования не будут выполнены, террористы обещали убивать каждый час по одному спортсмену.

То, что условия террористов не будут выполнены в полном объёме, стало очевидно практически сразу: правительство Израиля, принципиально отказывавшееся от любых переговоров с террористами, объявило, что не изменит позицию и на этот раз. Взамен израильтяне предложили ФРГ помощь своего спецназа в проведении операции по освобождению заложников.

Правительство ФРГ от предложения отказалось, пытаясь разрешить ситуацию путём переговоров. Боевикам предложили в обмен на израильтян высокопоставленных немецких заложников, но получили отказ. Немецкие власти были готовы на многое, лишь бы не допустить гибели евреев на своей земле — уж больно очевидны были параллели со Второй Мировой войной, от шлейфа которой в ФРГ отчаянно пытались избавиться.

Немецким переговорщикам удалось на несколько часов отодвинуть срок выполнения требований. В 18:00 террористы изменили намерения, потребовав самолёт для вылета с заложниками в Каир. Власти ФРГ согласились предоставить самолёт, хотя это изначально была ловушка — правительство Египта не согласилось принять террористов. Немецкие власти планировали обезвредить боевиков на военно-воздушной базе НАТО в Фюрстенфельдбруке, откуда должен был вылететь самолёт. На базу террористов с заложниками должны были доставить военные вертолёты «Ирокез».

Однако операция по освобождению заложников не была подготовлена. В ФРГ на тот момент не существовало специальных отрядов по борьбе с террористами. В качестве сил по нейтрализации боевиков использовали пять снайперов, не проходивших спецподготовки для действий в подобных обстоятельствах, а также обычные полицейские подразделения.

В самолёте «Боинг-727», приготовленном для террористов, их ждали полицейские, переодетые в пилотов. Однако за несколько минут до появления вертолётов с боевиками и заложниками они по каким-то причинам покинули его.

Ещё одним роковым обстоятельством стало то, что немецким властям за время переговоров так не удалось установить, сколько всего террористов удерживало заложников. В кризисном штабе исходили из того, что их не более пяти.

Террористы, у которых в руках оказались не только израильтяне, но и четыре пилота вертолётов, прибыв на базу, обнаружили, что самолёт пуст. Поняв, что оказались в ловушке, террористы вступили в бой с полицейскими силами. Снайперам не удалось сразу уничтожить всех боевиков — от их выстрелов погибли два террориста и ещё два получили ранения. Ответным огнём был убит один из немецких полицейских.

На помощь полиции были вызваны бронетранспортёры. С их прибытием боевики запаниковали, открыв огонь по заложникам, а затем подорвав вертолёты гранатами.

Из восьми террористов погибли пять, троих удалось взять живыми. Из израильских заложников не выжил никто.

После гибели израильских спортсменов Олимпиада была прервана на сутки, однако предложение прекратить её совсем поддержки не нашло.

Уже в конце ноября 1972 года трое оставшихся в живых террористов были освобождены властями Германии по требованию боевиков, захвативших самолёт немецкой компании «Люфтганза». Впрочем, избежать ответственности им не удалось — на протяжении последующих 20 лет спецслужбы Израиля провели целую серию спецопераций, уничтожив большинство организаторов и исполнителей теракта в Мюнхене.

Среди погибших израильтян были два бывших советских спортсмена. 24-летний уроженец Риги Элиэзер Халфин занимался вольной борьбой с 10 лет, на чемпионате СССР среди юниоров добирался до четвёртого места. В Израиль он эмигрировал в 1969 году, продолжил спортивную карьеру и добился права выступать на Олимпиаде-1972.

Уроженцу Минска Марку Славину было всего 18 лет. В 1971 году он стал чемпионом СССР среди юниоров по греко-римской борьбе и считался одним из самых перспективных молодых атлетов. В Израиль Марк эмигрировал с семьёй весной 1972 года и сразу получил место в олимпийской сборной своей новой родины. Однако блестящее будущее спортсмена перечеркнул выстрел террориста.

Теракт на Олимпиаде в Мюнхене раз и навсегда изменил отношение к обеспечению безопасности спортсменов во время крупнейших соревнований. Теперь на меры безопасности организаторы выделяют огромные средства, для охраны объектов привлекаются тысячи сотрудников служб безопасности, задействуется новейшая техника, включая системы противовоздушной обороны.

После трагедии в Мюнхене во всём мире началось создание специальных отрядов по борьбе с терроризмом. В июле 1974 года в рамках подготовки к проведению Олимпиады в Москве глава КГБ СССР Юрий Андропов отдал распоряжение о создании в структуре Комитета государственной безопасности специального подразделения для проведения силовых операций — легендарной группы «Альфа».

Однако уже к середине XX века стало очевидно, что и спорт вообще, и Олимпийские игры в частности превратились в инструмент политики.

«Но на Олимпиадах, по крайней мере, не льётся кровь», — говорили энтузиасты.

5 сентября 1972 года последние иллюзии растаяли как дым — впервые в истории террористический акт произошёл в столице Олимпиады, прямо в Олимпийской деревне.

План осуществления теракта на Олимпиаде появился у руководителей палестинской организации «Чёрный сентябрь» — радикальной группировки, объединившей выходцев из более крупных формирований палестинцев, таких, как «ФАТХ» и НФОП.

Своё название организация взяла в память о событиях 1970 года в Иордании, когда палестинские формирования вступили в бой с королевской армией. В результате этих событий, получивших известность как «Чёрный сентябрь», погибли от 3 до 10 тысяч боевиков и гражданских палестинцев и около 150 тысяч были изгнаны из Иордании.

Группировка «Чёрный сентябрь», основателем которой считается Али Хасан Саламех, один из руководителей разведки Организации Освобождения Палестины, начала активную деятельность в ноябре 1971 года, когда у входа в отель «Шератон» в Каире её боевиками был убит премьер-министр Иордании Васфи Тель. В мае 1972 года «Чёрный сентябрь» провёл первую акцию против граждан Израиля. Четверо боевиков захватили самолёт с более чем 100 пассажирами и, угрожая взрывом, требовали освобождения 315 палестинцев, содержавшихся в то время в израильских тюрьмах. В результате захвата пассажирского самолёта израильским спецназом заложники были освобождены; один пассажир и двое из террористов погибли.

Идея теракта на летней Олимпиаде-1972 в Мюнхене возникла у руководителей «Чёрного сентября» после того, как Международный олимпийский комитет отказал в участи в Играх представителям Палестины.

Восьми боевикам «Чёрного сентября», вооружённым автоматическим оружием и гранатами, была поставлена задача захватить в Олимпийской деревне членов делегации Израиля, которых затем планировалось обменять на палестинских боевиков, находящихся в заключении.

Осуществлению планов террористов способствовала и обстановка, сложившаяся в Мюнхене. Организаторы Олимпиады старались до минимума сократить присутствие агентов полиции и спецслужб на объектах Игр и в Олимпийской деревне. Для Мюнхена чрезвычайно важно было продемонстрировать миролюбие — ведь над городом висел мрачный статус «колыбели нацизма». Да и Западная Германия в целом пыталась использовать Игры для демонстрации открытости и добрых намерений, с которыми жёсткие меры безопасности никак не вязались.

Положение, при котором в Олимпийскую деревню мог попасть практически любой желающий, тревожило представителей Израиля. Однако от организаторов они получили заверения в полной безопасности. По всей видимости, власти ФРГ сосредоточились на предотвращении акций неонацистов, не придав значения предупреждениям о возможности терактов со стороны палестинских группировок, которые поступали от агентуры на Ближнем Востоке.

В 4:30 утра 5 сентября восемь боевиков «Чёрного сентября», неся с собой мешки с оружием, с лёгкостью преодолели забор Олимпийской деревни, оказавшись на её территории. Атмосфера царила настолько безмятежная, что несколько спортсменов, которые увидели людей, перелезающих через забор, помогли им перетащить поклажу.

Спустя несколько минут боевики проникли в дом на Конноли-штрассе, 31, где в нескольких квартирах проживали представители Израиля. В распоряжении террористов были украденные ранее ключи от квартир.

Первым, с кем столкнулись террористы, оказался судья борцовского турнира Йосеф Гутфройнд. Он поднял тревогу, разбудив своих товарищей, и попытался помешать боевикам проникнуть в квартиру. На помощь ему поспешил судья Моше Вайнберг, который был ранен в стычке с террористами. Под угрозой оружия Вайнберга заставили показать другие квартиры, где жили израильтяне. Вайнберг пошёл на хитрость, отведя боевиков туда, где жили израильские борцы и штангисты. Он рассчитывал, что они сумеют оказать террористам сопротивление, но спортсменов застигли спящими.

Мужественный Вайнберг, несмотря на ранение, предпринял ещё одну попытку оказать сопротивление, но в схватке с террористами был убит. Также погиб и оказавший сопротивление штангист Йозеф Романо.

В итоге в заложниках у боевиков «Чёрного сентября» оказались девять человек: тренер по стрельбе Кехат Шор, тренер по лёгкой атлетике Амицур Шапиро, тренер по фехтованию Андре Шпицер, судья по тяжёлой атлетике Яков Шпрингер, борцы Элиэзер Халфин и Марк Славин, штангисты Давид Бергер и Зеев Фридман, а также упоминавшийся ранее Йосеф Гутфройнд.

Террористы заняли оборону в захваченном здании и выдвинули условия освобождения заложников: до 12:00 5 сентября освободить и обеспечить безопасный проход в Египет 234 палестинцев, находящихся в заключении в Израиле, и двух немецких радикалов, содержащихся в западногерманских тюрьмах: Андреса Баадера и Ульрика Майнхов (лидеров ультралевой террористической группировки «Фракция Красной Армии»), а также 16 заключённых, содержавшихся в тюрьмах Западной Европы. Если требования не будут выполнены, террористы обещали убивать каждый час по одному спортсмену.

То, что условия террористов не будут выполнены в полном объёме, стало очевидно практически сразу: правительство Израиля, принципиально отказывавшееся от любых переговоров с террористами, объявило, что не изменит позицию и на этот раз. Взамен израильтяне предложили ФРГ помощь своего спецназа в проведении операции по освобождению заложников.

Правительство ФРГ от предложения отказалось, пытаясь разрешить ситуацию путём переговоров. Боевикам предложили в обмен на израильтян высокопоставленных немецких заложников, но получили отказ. Немецкие власти были готовы на многое, лишь бы не допустить гибели евреев на своей земле — уж больно очевидны были параллели со Второй Мировой войной, от шлейфа которой в ФРГ отчаянно пытались избавиться.

Немецким переговорщикам удалось на несколько часов отодвинуть срок выполнения требований. В 18:00 террористы изменили намерения, потребовав самолёт для вылета с заложниками в Каир. Власти ФРГ согласились предоставить самолёт, хотя это изначально была ловушка — правительство Египта не согласилось принять террористов. Немецкие власти планировали обезвредить боевиков на военно-воздушной базе НАТО в Фюрстенфельдбруке, откуда должен был вылететь самолёт. На базу террористов с заложниками должны были доставить военные вертолёты «Ирокез».

Однако операция по освобождению заложников не была подготовлена. В ФРГ на тот момент не существовало специальных отрядов по борьбе с террористами. В качестве сил по нейтрализации боевиков использовали пять снайперов, не проходивших спецподготовки для действий в подобных обстоятельствах, а также обычные полицейские подразделения.

В самолёте «Боинг-727», приготовленном для террористов, их ждали полицейские, переодетые в пилотов. Однако за несколько минут до появления вертолётов с боевиками и заложниками они по каким-то причинам покинули его.

Ещё одним роковым обстоятельством стало то, что немецким властям за время переговоров так не удалось установить, сколько всего террористов удерживало заложников. В кризисном штабе исходили из того, что их не более пяти.

Террористы, у которых в руках оказались не только израильтяне, но и четыре пилота вертолётов, прибыв на базу, обнаружили, что самолёт пуст. Поняв, что оказались в ловушке, террористы вступили в бой с полицейскими силами. Снайперам не удалось сразу уничтожить всех боевиков — от их выстрелов погибли два террориста и ещё два получили ранения. Ответным огнём был убит один из немецких полицейских.

На помощь полиции были вызваны бронетранспортёры. С их прибытием боевики запаниковали, открыв огонь по заложникам, а затем подорвав вертолёты гранатами.

Из восьми террористов погибли пять, троих удалось взять живыми. Из израильских заложников не выжил никто.

После гибели израильских спортсменов Олимпиада была прервана на сутки, однако предложение прекратить её совсем поддержки не нашло.

Уже в конце ноября 1972 года трое оставшихся в живых террористов были освобождены властями Германии по требованию боевиков, захвативших самолёт немецкой компании «Люфтганза». Впрочем, избежать ответственности им не удалось — на протяжении последующих 20 лет спецслужбы Израиля провели целую серию спецопераций, уничтожив большинство организаторов и исполнителей теракта в Мюнхене.

Среди погибших израильтян были два бывших советских спортсмена. 24-летний уроженец Риги Элиэзер Халфин занимался вольной борьбой с 10 лет, на чемпионате СССР среди юниоров добирался до четвёртого места. В Израиль он эмигрировал в 1969 году, продолжил спортивную карьеру и добился права выступать на Олимпиаде-1972.

Уроженцу Минска Марку Славину было всего 18 лет. В 1971 году он стал чемпионом СССР среди юниоров по греко-римской борьбе и считался одним из самых перспективных молодых атлетов. В Израиль Марк эмигрировал с семьёй весной 1972 года и сразу получил место в олимпийской сборной своей новой родины. Однако блестящее будущее спортсмена перечеркнул выстрел террориста.

Теракт на Олимпиаде в Мюнхене раз и навсегда изменил отношение к обеспечению безопасности спортсменов во время крупнейших соревнований. Теперь на меры безопасности организаторы выделяют огромные средства, для охраны объектов привлекаются тысячи сотрудников служб безопасности, задействуется новейшая техника, включая системы противовоздушной обороны.

После трагедии в Мюнхене во всём мире началось создание специальных отрядов по борьбе с терроризмом. В июле 1974 года в рамках подготовки к проведению Олимпиады в Москве глава КГБ СССР Юрий Андропов отдал распоряжение о создании в структуре Комитета государственной безопасности специального подразделения для проведения силовых операций — легендарной группы «Альфа».

Показать больше

2 годы назад

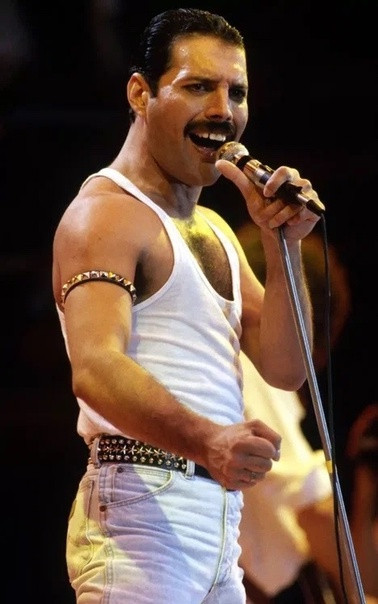

5 сентября 1946 года в Каменном городе — старейшем районе города Занзибара на одноимённом острове в семье парсов из Гуджарата родился британский рок-певец, композитор и автор песен , вокалист рок-группы Queen Фаррух Булсара ( позже Фредди Меркьюри) .

Свою первую рок-группу под названием The Hectics Меркьюри создал вместе с четырьмя школьными приятелями в 1958 году. Коллектив выступал на школьных мероприятиях и юбилеях.

В 1962 году 16-летний Булсара, провалив выпускной экзамен, покинул школу Св. Петра в Панчгани и вернулся на Занзибар. 10 декабря 1963 года была провозглашена государственная независимость Занзибара от Великобритании. А в начале 1964 года на Занзибаре произошла антифеодальная Занзибарская революция, в результате которой султан Сеид-Джамшид-ибн-Абдулла был свергнут с престола и изгнан из страны, что знаменовало собой конец существования султаната (была провозглашена Народная республика Занзибара и Пембы). В связи с политическими беспорядками в стране семейство Булсара, захватив всего лишь два чемодана с одеждой, улетело в Великобританию.

До появления Фредди группа Queen называлась Smile — она была переименована по его инициативе в 1970 году, когда Меркьюри стал солистом.

В 1987 году Меркьюри перепел хит 60-х «The Great Pretender» (в переводе с английского — «великий притворщик»). В его исполнении песня получила вторую жизнь, а к артисту буквально приклеилось одноименное прозвище.

У Фредди Меркьюри были отношения с Мэри Остин, которые длились 7 лет. В 1976 году артист признался ей в собственной бисексуальности и они перестали существовать как пара.

В 1986 году начали появляться слухи о том, что Фредди Меркьюри болен СПИДом. Изначально в прессу просочилась информация о том, что он сдавал тест на ВИЧ. С 1989 года стали проявляться серьёзные изменения во внешности Меркьюри — он сильно похудел. Однако вплоть до последних дней жизни музыкант отрицал все слухи относительно своего здоровья. О его диагнозе знали только близкие люди.

В 1989 году группа Queen дала первое за несколько лет совместное интервью на радио, где сообщила о том, что хочет отступить от привычной схемы «альбом-тур», в связи с чем в тур на этот раз не поедет. Настоящая причина была в том, что физическое состояние вокалиста группы не позволяло проводить концерты.

Меркьюри, зная, что времени осталось мало, старался записать как можно больше песен. За последние годы жизни, кроме своего сольного альбома Barcelona, музыканту удалось записать песни к ещё трём альбомам группы. При его жизни было выпущено два альбома — The Miracle, который вышел в 1989 году и Innuendo, вышедший в 1991 году. Также к песням этих альбомов было снято несколько видеоклипов. К альбому Innuendo некоторые клипы снимались в чёрно-белом варианте, чтобы завуалировать физическое состояние вокалиста. После смерти Фредди Меркьюри оставшиеся члены группы, использовав записи его голоса, смогли выпустить в 1995 году последний альбом Queen Made in Heaven. 23 ноября 1991 года Меркьюри сделал официальное заявление о том, что болен ВИЧ-инфекцией:

«Учитывая слухи, ходившие в прессе последние две недели, я хочу подтвердить: анализ моей крови показал присутствие ВИЧ. У меня СПИД. Я считал нужным держать эту информацию в секрете, чтобы сохранить спокойствие родных и близких. Однако пришло время сообщить правду моим друзьям и поклонникам во всём мире. Я надеюсь, что каждый присоединится к борьбе с этой ужасной болезнью».

24 ноября 1991 года ,около семи часов вечера Фредди Меркьюри скончался в возрасте 45 лет в своём доме в Лондоне от бронхопневмонии, развившейся на фоне ВИЧ-инфекции и СПИД.

Тело Фредди Меркьюри было кремировано. Только его семья и Мэри Остин знают, где покоится прах музыканта — таким было его желание.

Меркьюри является автором таких хитов группы Queen, как «Bohemian Rhapsody», «Killer Queen», «Seven Seas of Rhye», «Somebody to Love», «We Are the Champions», «Don't Stop Me Now», «Crazy Little Thing Called Love» и др. Также занимался сольным творчеством.

Свою первую рок-группу под названием The Hectics Меркьюри создал вместе с четырьмя школьными приятелями в 1958 году. Коллектив выступал на школьных мероприятиях и юбилеях.

В 1962 году 16-летний Булсара, провалив выпускной экзамен, покинул школу Св. Петра в Панчгани и вернулся на Занзибар. 10 декабря 1963 года была провозглашена государственная независимость Занзибара от Великобритании. А в начале 1964 года на Занзибаре произошла антифеодальная Занзибарская революция, в результате которой султан Сеид-Джамшид-ибн-Абдулла был свергнут с престола и изгнан из страны, что знаменовало собой конец существования султаната (была провозглашена Народная республика Занзибара и Пембы). В связи с политическими беспорядками в стране семейство Булсара, захватив всего лишь два чемодана с одеждой, улетело в Великобританию.

До появления Фредди группа Queen называлась Smile — она была переименована по его инициативе в 1970 году, когда Меркьюри стал солистом.

В 1987 году Меркьюри перепел хит 60-х «The Great Pretender» (в переводе с английского — «великий притворщик»). В его исполнении песня получила вторую жизнь, а к артисту буквально приклеилось одноименное прозвище.

У Фредди Меркьюри были отношения с Мэри Остин, которые длились 7 лет. В 1976 году артист признался ей в собственной бисексуальности и они перестали существовать как пара.

В 1986 году начали появляться слухи о том, что Фредди Меркьюри болен СПИДом. Изначально в прессу просочилась информация о том, что он сдавал тест на ВИЧ. С 1989 года стали проявляться серьёзные изменения во внешности Меркьюри — он сильно похудел. Однако вплоть до последних дней жизни музыкант отрицал все слухи относительно своего здоровья. О его диагнозе знали только близкие люди.

В 1989 году группа Queen дала первое за несколько лет совместное интервью на радио, где сообщила о том, что хочет отступить от привычной схемы «альбом-тур», в связи с чем в тур на этот раз не поедет. Настоящая причина была в том, что физическое состояние вокалиста группы не позволяло проводить концерты.

Меркьюри, зная, что времени осталось мало, старался записать как можно больше песен. За последние годы жизни, кроме своего сольного альбома Barcelona, музыканту удалось записать песни к ещё трём альбомам группы. При его жизни было выпущено два альбома — The Miracle, который вышел в 1989 году и Innuendo, вышедший в 1991 году. Также к песням этих альбомов было снято несколько видеоклипов. К альбому Innuendo некоторые клипы снимались в чёрно-белом варианте, чтобы завуалировать физическое состояние вокалиста. После смерти Фредди Меркьюри оставшиеся члены группы, использовав записи его голоса, смогли выпустить в 1995 году последний альбом Queen Made in Heaven. 23 ноября 1991 года Меркьюри сделал официальное заявление о том, что болен ВИЧ-инфекцией:

«Учитывая слухи, ходившие в прессе последние две недели, я хочу подтвердить: анализ моей крови показал присутствие ВИЧ. У меня СПИД. Я считал нужным держать эту информацию в секрете, чтобы сохранить спокойствие родных и близких. Однако пришло время сообщить правду моим друзьям и поклонникам во всём мире. Я надеюсь, что каждый присоединится к борьбе с этой ужасной болезнью».

24 ноября 1991 года ,около семи часов вечера Фредди Меркьюри скончался в возрасте 45 лет в своём доме в Лондоне от бронхопневмонии, развившейся на фоне ВИЧ-инфекции и СПИД.

Тело Фредди Меркьюри было кремировано. Только его семья и Мэри Остин знают, где покоится прах музыканта — таким было его желание.

Меркьюри является автором таких хитов группы Queen, как «Bohemian Rhapsody», «Killer Queen», «Seven Seas of Rhye», «Somebody to Love», «We Are the Champions», «Don't Stop Me Now», «Crazy Little Thing Called Love» и др. Также занимался сольным творчеством.

Показать больше

При финансовой поддержке

Memes Admin

4 мс. назад