2 годы назад

2 годы назад

Если я сама тебе напишу ты обещаешь со мной пойти на встречу, пройти прогуляться или просто выпить кофе а там уже как получиться?

2 годы назад

2 годы назад

2 годы назад

"Порой ты можешь сняться в гениальном, как тебе кажется, кино с отличными партнерами и у выдающегося режиссера, а оно пройдет незамеченным. И наоборот: не ждешь ничего, а фильм выстреливает. Именно так было с картиной «Д'Артаньян и три мушкетера», которая принесла мне первую популярность. Ни один человек не думал, что фильм так полюбят зрители! Я молчу о том, что, пробуясь на роль графа Рошфора, в глазах режиссера Юнгвальд-Хилькевича не увидел и тени одобрения. По одному его взгляду было понятно, что мне ничего не светит. И действительно: меня не утвердили, взяли украинского актера. Но когда пробы стали одобрять в Москве (фильм снимался по заказу Государственного комитета по телевидению и радиовещанию), начальство остановило выбор на моей кандидатуре."

© Борис Клюев

© Борис Клюев

Показать больше

2 годы назад

«В годы Великой Отечественной войны был приказ Сталина — за воровство, за мародерство сажать в тюрьму. Моя мама в это время работала в пирожковом цехе — пекла пирожки в большом котле, которые потом продавали на улицах. Чтобы прокормить нашу большую семью — 13 человек женщин и детей (все мужчины были на фронте), мама один пирожок не вынимала из котла и после работы, спрятав его в фартук, несла домой. И там на этом пропеченном маслом одном пирожке варили суп — было ведь голодное «карточное» время. Однажды кто-то донес на маму, ее посадили в тюрьму и потом увезли куда-то в Вятку. Я никогда не писал и не пишу никаких просьб и жалоб, а за маму написал Сталину. Откуда у меня нашлись слова — не знаю, ведь в это время уже погибли мои два старших брата, отец еще воевал. Сам я был тяжело ранен и списан с фронта, а кому-то надо было кормить моих двоюродных братьев, сестер и старых тетушек. Это все я написал. И, знаете, через неделю неожиданно приходит домой мама. Ей так и сказали: «Вас освобождаем по письму сына».

Из воспоминаний Михаила Пуговкина

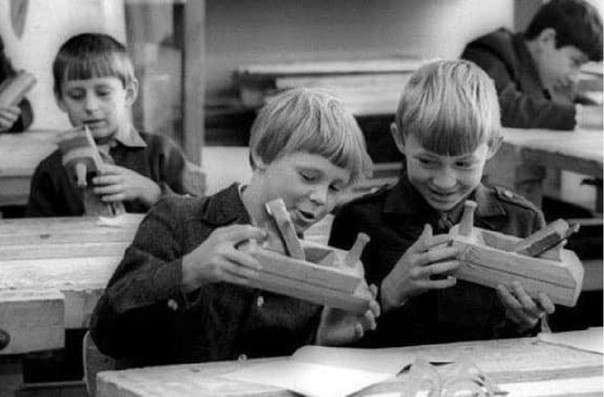

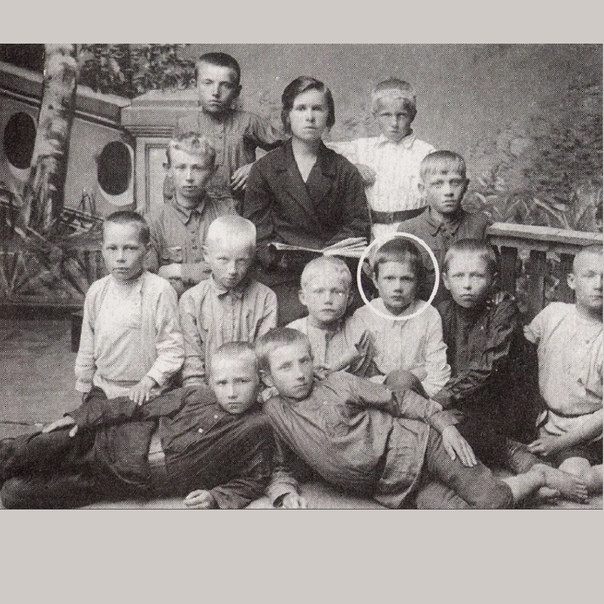

На снимке М.Пуговкин в 3 классе, деревня Рамешки. Фото из книги «Всё это было бы смешно»

Из воспоминаний Михаила Пуговкина

На снимке М.Пуговкин в 3 классе, деревня Рамешки. Фото из книги «Всё это было бы смешно»

Показать больше

2 годы назад

Космонавт Владимир Джанибеков: «Атмосфера на станции «Салют-7» напомнила дедушкин погреб»

Перед 80-летием дважды Герой СССР вспомнил, как спасал орбитальную станцию

Далеко не все космонавты имеют генеральский чин. Владимир Джанибеков — один из немногих, – генерал-майор. Он совершил пять полетов в космос, и каждый раз - в качестве командира космического корабля.

«Крайняя» командировка на орбиту в 1985 году была самой драматичной. Владимиру Александровичу и его напарнику Виктору Савиных пришлось буквально реанимировать «замерзшую» и «уснувшую» станцию «Салют-7». Они стали прообразами для художественного и многих документальных фильмов.

13 мая нашему прославленному герою, а точнее, дважды Герою Советского Союза Владимиру Джанибекову исполняется 80 лет. Накануне он рассказал, как стал космонавтом и раскрыл для наших читателей некоторые неизвестные подробности самой опасной пилотируемой миссии в истории космонавтики.

– Владимир Александрович, для начала традиционный вопрос: как вы стали космонавтом?

– Я родился и вырос в поселке Искандер Казахской ССР и с детства мечтал быть летчиком. Окончив Ташкентское суворовское военное училище, поступил в Ейское высшее военное авиационное училище лётчиков. По окончании служил лётчиком-инструктором в ВВС СССР. «Обкатывал» военные истребители-бомбардировщики «СУ-7» разных модификаций.

А в конце 60-х годов к нам в часть приехал космонавт Герман Титов, который с 1968 года был одним из руководителей Центра подготовки космонавтов в Звездном городке. Он производил набор в новый пятый отряд. Я изъявил желание, и, несмотря на то, что руководство не очень хотело меня отпускать, начал проходить отбор вместе с тысячью других желающих.

- А сколько человек надо было набрать Титову?

- В итоге отобрали восьмерых. Я попал в один отряд с Анатолием Березовым, Леонидом Поповым, Юрием Романенко и другими.

- Какие были требования для включения в отряд?

- Сначала с нами долго беседовали, не по одному разу. Спрашивали, где родился, кто родители, что влечет в космос. Помимо наличия у летчика физической формы и профессиональных навыков, членам комиссии было важно понять, насколько сильна у будущего космонавта мотивация.

- И как это проверяли?

- На собеседовании задавали вопросы про космонавтику, чтобы выявить именно тех, кто серьезно увлекается этой темой. Я к тому времени знал поименно всех летавших космонавтов, номера их кораблей, читал о лунной программе, про спутники разного назначения. В общем, все, что было в открытом доступе, в газетах и журналах.

– Как вас встретил космос? Чем удивил?

– Мой первый полет состоялся в 1978 году. Неожиданным оказался эффект от наблюдения за восходами и закатами Солнца, за нашей красочной планетой. Было острое осознание того, как бездарно мы порой к ней относимся, как незаслуженно называемся гомо сапиенсами.

– Во второй и третий полеты вы отправлялись с иностранными космонавтами – из Монголии и Франции. Чем запомнились те экспедиции?

- На меня произвело сильное впечатление то, как монголы подошли к подготовке своего космонавта. Они за год, с нуля составили русско-монгольский словарь космических терминов. Мой напарник знал около тысячи самых необходимых в работе слов. Мы провели с ним несколько медицинских экспериментов, касающихся разрешающей способности глаза в космосе, работы вестибулярного аппарата и других.

С французом Жаном-Лу Кретьеном мы впервые привезли на орбиту аппарат УЗИ. При помощи него исследовали на орбите свои внутренние органы, сосуды, сердце. Мы до сих пор поддерживаем с ним теплые, дружеские отношения, а раньше ездили друг к другу в гости.

- Чем вам запомнились те поездки?

- Я ездил к нему в гости, когда у нас вовсю шла перестройка, развал Союза. Запомнилось, как Жан был недоволен происходящим у нас, жалел, что уничтожают сильнейшее государство, которое он очень любил. Например, у нас была своя сильная электронная промышленность. Но нас из-за рубежа пообещали обеспечивать приборами, и власть предпочла больше не развивать свое производство. К чему это привело, мы сейчас видим, – и Запад отказал, и своей электроники нет.

- Перейдем к вашему пятому полету на станцию «Салют-7» в 1985 году, которую вам и Виктору Савиных пришлось буквально спасать. До сих пор та ваша экспедиция считается самой сложной с технической точки зрения. Как случилось, что станция оказалась обесточена?

- Законсервированная станция работала несколько месяцев в автоматическом режиме, без космонавтов, это периодически практиковалось. Но в какой-то момент связь с ней прервалась, и возник риск, что она неуправляемо сойдет с орбиты. В мире поднялся шум: «Что, если она рухнет на какое-нибудь государство?!»

В общем, решено было отправить туда космонавтов для выяснения причины поломки и восстановления питания и связи. Выбор пал на меня, поскольку я был на ней уже дважды и хорошо знал все ее особенности, и на Витю Савиных – прекрасного профессионала, разработчика систем управления космических кораблей и оптических приборов.

- Дальнейшее многие знают по фильму Клима Шипенко «Салют-7».

- К этому фильму я отношусь отрицательно: антисоветский, антирусский, очерняющий наших военных, генералов. Правдой там является только то, что к стартовой площадке нас привез автобус.

– Есть резон вспомнить, как было на самом деле.

- Когда мы подлетели к «Салюту-7» на нашем корабле «Союз Т-13», первым делом надо было облететь станцию для того, чтобы убедиться, что причиной обесточивания явился не удар крупного метеорита. Если бы он проделал в ней дыру, то смысла в нашем высаживании уже не было бы. Но метеоритного отверстия не оказалось.

Мы впервые рассматривали нашу станцию «Салют-7» с близкого расстояния, всего с 15-20 метров. Выглядела она потрепанной: солнечные батареи развернуты в разные стороны, по всему проржавевшему фюзеляжу – следы от столкновений с микрометеоритами.

- Стыковка прошла успешно?

- Это была не первая моя стыковка. Все получилось, и мы перебрались на станцию.

- В своей книге «Записки с мертвой станции» Виктор Савиных описывал это так: «Медленно, ощупывая пустую холодную темноту, в космическую станцию вплыли двое в противогазах». Почему – в противогазах?

- В Центре управления полетами опасались, что станция может быть разгерметизирована или отравлена угарным газом. Это не подтвердилось. Мы сняли противогазы и сразу ощутили жуткий холод. Атмосфера напомнила мне дедушкин погреб: так же темно, сухо, запах своеобразный. Фонарик, который был у нас, высветил иней, которым были покрыты стенки жилого отсека.

– Сколько было градусов на станции?

- По ощущениям, -7. Точно сказать не могу, поскольку у нас не оказалось с собой термометра.

Нас спасали теплые комбинезоны, вязаные шапки, унты на ногах, но руки все равно замерзали сильно. Спали мы и грелись, когда совсем было зябко, в нашем пристыкованном к станции корабле, где температура держалась на отметке около 14 градусов.

– Что было с оборудованием, с аппаратурой?

- Первый осмотр показал, что на станции от мороза полопались все трубы, в которых была вода – и питьевая, и для хозяйственных нужд. Самая большая емкость с водой превратилась в настоящую ледяную глыбу метрового диаметра. Привезенные с собой запасы — 20 литров – через неделю начали заканчиваться, и мы начали экономить, – смешивать воду с соками из тюбиков.

– Причину аварии нашли быстро?

- С Земли нам посоветовали проверить датчики аккумулятора. Оказалось, что один из них просто «залип» на команде включения и израсходовал всю энергию. Ну а после лавинообразно отключилось все остальное.

Первым делом мы, включая двигатели корабля, должны были повернуть неуправляемую станцию батареями к Солнцу и восстановить электроснабжение (это удалось нам только на четвертый день).

- Из ЦУПа на вас не давили, как это показано в фильме?

- Из ЦУПа с нами, наоборот, общались очень мягко, бережно. Даже когда мы запутались в проводах, пытаясь в темноте найти нужный, чтобы подключиться к солнечным батареям.

- У вас же был фонарь.

- В нем быстро села батарейка, и мы вынуждены были ловить моменты естественного освещения из иллюминатора. Для освещения отдельных темных уголков придумали «отражатели» из фольги. В нее были завернуты химические патроны. Так мы и ловили солнечный свет, 16 раз в сутки, прерывая работу, когда наступала темнота.

– А что было с вентиляцией?

- Она не работала, из-за чего быстро накапливался углекислый газ. Мы вынуждены были периодически перемещаться в бытовой отсек станции, где воздух был посвежее: отдышался, и снова за работу. На станции был химический патрон в виде бочонка для регенерации воздуха — поглотитель СО2. Но химические элементы в нем надо было еще как-то растопить. Так вот мы грели патрон своими телами, обнимая его на протяжении 8 часов, дышали на него, чтобы согреть, как следует.

- На какой день вам удалось восстановить электроснабжение станции?

- Примерно через неделю мы смогли подзарядить бортовые батареи от солнечных, и после на станции все начало оттаивать... Иней, который был на стенах, превратился в водяную пленку, которая «клеилась» ко всему. Чтобы не произошло замыкания проводки и пожара, надо было срочно удалять ее, промакивая с оборудования и розеток, чем можно. Помню, и сами мы с Виктором промокли тогда до нитки, – все было в воде, наши унты, – хоть выжимай.

- Не заболели?

- Нет. Сна только не хватало. Со временем все приборы заработали, станция просохла, и мы привели себя в порядок.

Вскоре к нам прилетел грузовой корабль, который привез дополнительные запасы воды и топлива, оборудование для замены вышедшего из строя и для предстоящего выхода в космос.

– Вы еще в открытом космосе поработали?

- Это было уже в августе, мы установили дополнительные солнечные батареи.

- То есть спасенная вами станция еще проработала несколько лет?

– Да. Она сошла с орбиты через шесть лет, в 1991 году, где-то в районе Аргентины.

За уникальную операцию по спасению станции Виктору Савиных вручили вторую звезду Героя Советского Союза. А вот Джанибекову третью звезду не дали. К тому времени он уже был дважды Героем Советского Союза, а по традиции больше двух звезд космонавтам не давали. Вместо

Перед 80-летием дважды Герой СССР вспомнил, как спасал орбитальную станцию

Далеко не все космонавты имеют генеральский чин. Владимир Джанибеков — один из немногих, – генерал-майор. Он совершил пять полетов в космос, и каждый раз - в качестве командира космического корабля.

«Крайняя» командировка на орбиту в 1985 году была самой драматичной. Владимиру Александровичу и его напарнику Виктору Савиных пришлось буквально реанимировать «замерзшую» и «уснувшую» станцию «Салют-7». Они стали прообразами для художественного и многих документальных фильмов.

13 мая нашему прославленному герою, а точнее, дважды Герою Советского Союза Владимиру Джанибекову исполняется 80 лет. Накануне он рассказал, как стал космонавтом и раскрыл для наших читателей некоторые неизвестные подробности самой опасной пилотируемой миссии в истории космонавтики.

– Владимир Александрович, для начала традиционный вопрос: как вы стали космонавтом?

– Я родился и вырос в поселке Искандер Казахской ССР и с детства мечтал быть летчиком. Окончив Ташкентское суворовское военное училище, поступил в Ейское высшее военное авиационное училище лётчиков. По окончании служил лётчиком-инструктором в ВВС СССР. «Обкатывал» военные истребители-бомбардировщики «СУ-7» разных модификаций.

А в конце 60-х годов к нам в часть приехал космонавт Герман Титов, который с 1968 года был одним из руководителей Центра подготовки космонавтов в Звездном городке. Он производил набор в новый пятый отряд. Я изъявил желание, и, несмотря на то, что руководство не очень хотело меня отпускать, начал проходить отбор вместе с тысячью других желающих.

- А сколько человек надо было набрать Титову?

- В итоге отобрали восьмерых. Я попал в один отряд с Анатолием Березовым, Леонидом Поповым, Юрием Романенко и другими.

- Какие были требования для включения в отряд?

- Сначала с нами долго беседовали, не по одному разу. Спрашивали, где родился, кто родители, что влечет в космос. Помимо наличия у летчика физической формы и профессиональных навыков, членам комиссии было важно понять, насколько сильна у будущего космонавта мотивация.

- И как это проверяли?

- На собеседовании задавали вопросы про космонавтику, чтобы выявить именно тех, кто серьезно увлекается этой темой. Я к тому времени знал поименно всех летавших космонавтов, номера их кораблей, читал о лунной программе, про спутники разного назначения. В общем, все, что было в открытом доступе, в газетах и журналах.

– Как вас встретил космос? Чем удивил?

– Мой первый полет состоялся в 1978 году. Неожиданным оказался эффект от наблюдения за восходами и закатами Солнца, за нашей красочной планетой. Было острое осознание того, как бездарно мы порой к ней относимся, как незаслуженно называемся гомо сапиенсами.

– Во второй и третий полеты вы отправлялись с иностранными космонавтами – из Монголии и Франции. Чем запомнились те экспедиции?

- На меня произвело сильное впечатление то, как монголы подошли к подготовке своего космонавта. Они за год, с нуля составили русско-монгольский словарь космических терминов. Мой напарник знал около тысячи самых необходимых в работе слов. Мы провели с ним несколько медицинских экспериментов, касающихся разрешающей способности глаза в космосе, работы вестибулярного аппарата и других.

С французом Жаном-Лу Кретьеном мы впервые привезли на орбиту аппарат УЗИ. При помощи него исследовали на орбите свои внутренние органы, сосуды, сердце. Мы до сих пор поддерживаем с ним теплые, дружеские отношения, а раньше ездили друг к другу в гости.

- Чем вам запомнились те поездки?

- Я ездил к нему в гости, когда у нас вовсю шла перестройка, развал Союза. Запомнилось, как Жан был недоволен происходящим у нас, жалел, что уничтожают сильнейшее государство, которое он очень любил. Например, у нас была своя сильная электронная промышленность. Но нас из-за рубежа пообещали обеспечивать приборами, и власть предпочла больше не развивать свое производство. К чему это привело, мы сейчас видим, – и Запад отказал, и своей электроники нет.

- Перейдем к вашему пятому полету на станцию «Салют-7» в 1985 году, которую вам и Виктору Савиных пришлось буквально спасать. До сих пор та ваша экспедиция считается самой сложной с технической точки зрения. Как случилось, что станция оказалась обесточена?

- Законсервированная станция работала несколько месяцев в автоматическом режиме, без космонавтов, это периодически практиковалось. Но в какой-то момент связь с ней прервалась, и возник риск, что она неуправляемо сойдет с орбиты. В мире поднялся шум: «Что, если она рухнет на какое-нибудь государство?!»

В общем, решено было отправить туда космонавтов для выяснения причины поломки и восстановления питания и связи. Выбор пал на меня, поскольку я был на ней уже дважды и хорошо знал все ее особенности, и на Витю Савиных – прекрасного профессионала, разработчика систем управления космических кораблей и оптических приборов.

- Дальнейшее многие знают по фильму Клима Шипенко «Салют-7».

- К этому фильму я отношусь отрицательно: антисоветский, антирусский, очерняющий наших военных, генералов. Правдой там является только то, что к стартовой площадке нас привез автобус.

– Есть резон вспомнить, как было на самом деле.

- Когда мы подлетели к «Салюту-7» на нашем корабле «Союз Т-13», первым делом надо было облететь станцию для того, чтобы убедиться, что причиной обесточивания явился не удар крупного метеорита. Если бы он проделал в ней дыру, то смысла в нашем высаживании уже не было бы. Но метеоритного отверстия не оказалось.

Мы впервые рассматривали нашу станцию «Салют-7» с близкого расстояния, всего с 15-20 метров. Выглядела она потрепанной: солнечные батареи развернуты в разные стороны, по всему проржавевшему фюзеляжу – следы от столкновений с микрометеоритами.

- Стыковка прошла успешно?

- Это была не первая моя стыковка. Все получилось, и мы перебрались на станцию.

- В своей книге «Записки с мертвой станции» Виктор Савиных описывал это так: «Медленно, ощупывая пустую холодную темноту, в космическую станцию вплыли двое в противогазах». Почему – в противогазах?

- В Центре управления полетами опасались, что станция может быть разгерметизирована или отравлена угарным газом. Это не подтвердилось. Мы сняли противогазы и сразу ощутили жуткий холод. Атмосфера напомнила мне дедушкин погреб: так же темно, сухо, запах своеобразный. Фонарик, который был у нас, высветил иней, которым были покрыты стенки жилого отсека.

– Сколько было градусов на станции?

- По ощущениям, -7. Точно сказать не могу, поскольку у нас не оказалось с собой термометра.

Нас спасали теплые комбинезоны, вязаные шапки, унты на ногах, но руки все равно замерзали сильно. Спали мы и грелись, когда совсем было зябко, в нашем пристыкованном к станции корабле, где температура держалась на отметке около 14 градусов.

– Что было с оборудованием, с аппаратурой?

- Первый осмотр показал, что на станции от мороза полопались все трубы, в которых была вода – и питьевая, и для хозяйственных нужд. Самая большая емкость с водой превратилась в настоящую ледяную глыбу метрового диаметра. Привезенные с собой запасы — 20 литров – через неделю начали заканчиваться, и мы начали экономить, – смешивать воду с соками из тюбиков.

– Причину аварии нашли быстро?

- С Земли нам посоветовали проверить датчики аккумулятора. Оказалось, что один из них просто «залип» на команде включения и израсходовал всю энергию. Ну а после лавинообразно отключилось все остальное.

Первым делом мы, включая двигатели корабля, должны были повернуть неуправляемую станцию батареями к Солнцу и восстановить электроснабжение (это удалось нам только на четвертый день).

- Из ЦУПа на вас не давили, как это показано в фильме?

- Из ЦУПа с нами, наоборот, общались очень мягко, бережно. Даже когда мы запутались в проводах, пытаясь в темноте найти нужный, чтобы подключиться к солнечным батареям.

- У вас же был фонарь.

- В нем быстро села батарейка, и мы вынуждены были ловить моменты естественного освещения из иллюминатора. Для освещения отдельных темных уголков придумали «отражатели» из фольги. В нее были завернуты химические патроны. Так мы и ловили солнечный свет, 16 раз в сутки, прерывая работу, когда наступала темнота.

– А что было с вентиляцией?

- Она не работала, из-за чего быстро накапливался углекислый газ. Мы вынуждены были периодически перемещаться в бытовой отсек станции, где воздух был посвежее: отдышался, и снова за работу. На станции был химический патрон в виде бочонка для регенерации воздуха — поглотитель СО2. Но химические элементы в нем надо было еще как-то растопить. Так вот мы грели патрон своими телами, обнимая его на протяжении 8 часов, дышали на него, чтобы согреть, как следует.

- На какой день вам удалось восстановить электроснабжение станции?

- Примерно через неделю мы смогли подзарядить бортовые батареи от солнечных, и после на станции все начало оттаивать... Иней, который был на стенах, превратился в водяную пленку, которая «клеилась» ко всему. Чтобы не произошло замыкания проводки и пожара, надо было срочно удалять ее, промакивая с оборудования и розеток, чем можно. Помню, и сами мы с Виктором промокли тогда до нитки, – все было в воде, наши унты, – хоть выжимай.

- Не заболели?

- Нет. Сна только не хватало. Со временем все приборы заработали, станция просохла, и мы привели себя в порядок.

Вскоре к нам прилетел грузовой корабль, который привез дополнительные запасы воды и топлива, оборудование для замены вышедшего из строя и для предстоящего выхода в космос.

– Вы еще в открытом космосе поработали?

- Это было уже в августе, мы установили дополнительные солнечные батареи.

- То есть спасенная вами станция еще проработала несколько лет?

– Да. Она сошла с орбиты через шесть лет, в 1991 году, где-то в районе Аргентины.

За уникальную операцию по спасению станции Виктору Савиных вручили вторую звезду Героя Советского Союза. А вот Джанибекову третью звезду не дали. К тому времени он уже был дважды Героем Советского Союза, а по традиции больше двух звезд космонавтам не давали. Вместо

Показать больше

2 годы назад

Дух Питера, о котором многие действительно уже и не знают. Тусовка у Сайгона. Горячее место планеты.

При финансовой поддержке

Memes Admin

4 мс. назад