2 годы назад

2 годы назад

Если я сама тебе напишу ты обещаешь со мной пойти на встречу, пройти прогуляться или просто выпить кофе а там уже как получиться?

2 годы назад

2 годы назад

2 годы назад

2 годы назад

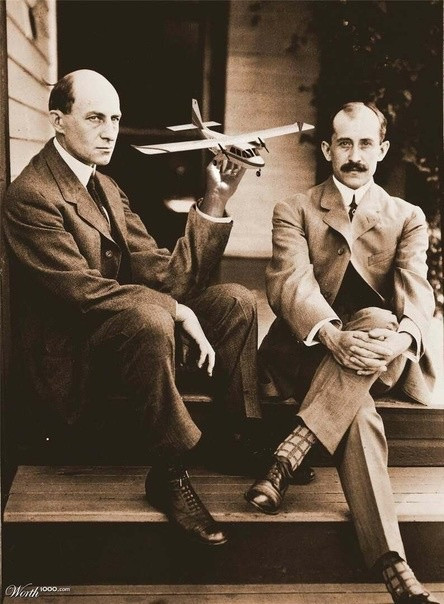

На песчаной косе Китти-Хок у атлантического побережья США, близ местечка Килл-Девил-Хилл, штат Северная Каролина, изобретатели братья Райт 17 декабря 1903 года впервые провели успешное испытание летательного аппарата с двигателем. Этот первый самолет открыл человечеству путь в эру авиации.

Еще в августе 1896 года молодые американские велосипедные механики и пионеры авиации братья Уилбер и Орвилл Райт узнали о гибели немецкого изобретателя Отто Лилиенталя, который разбился во время полета на своем планере. Как ни странно, но именно это известие укрепило их в мысли уйти в дальнейшем от полетов на планерах и создать летательный аппарат тяжелее воздуха, снабженный двигателем и системой управления. То есть самолет.

После нескольких лет экспериментов и успешных полетных испытаний все тех же планеров, братья Райт вплотную приблизились к осуществлению своего замысла. В 1903 году инженеры построили первый в мире самолет - оснащенный двигателем аппарат «Флайер-1», материалом которому послужил уже традиционный для братьев Райт конструкционный материал - ель, крепкое и легкое дерево.

Они также разработали и изготовили деревянные пропеллеры, а также бензиновый 12-сильный двигатель, изготовленный тут же в магазине велосипедов. Они полагали, что модель пропеллера будет простым вопросом и планировали использовать расчеты для корабельных винтов.

Однако их библиотечные исследования не привели к нахождению каких-либо базовых формул для морских или воздушных винтов, и они оказались без отправной точки в этом вопросе. Они обсуждали и долго спорили по этому поводу, пока не пришли к выводу, что пропеллер - по сути то же крыло, только вращающееся в вертикальной плоскости.

На этом основании они для проектирования пропеллеров воспользовались данными большего количества испытаний в аэродинамической трубе. В окончательном варианте диаметр пропеллера составил 2,6 метра, лопасти были сделаны из трех склеенных кусков ели. Братья Райт выбрали двойной «толкающий» пропеллер, противовращающийся, чтобы гасить вращающий момент, который должен действовать на больший объем воздуха, чем одинарный относительно медленный пропеллер, и не будет влиять на поток воздуха по передней кромке крыльев.

Цепь цепной передачи напоминала аналогичную велосипедную, однако она была произведена предприятием, производящим сверхпрочные цепи для автомобильных двигателей. «Флайер-1» имел размах крыла 12 метров, весил 283 килограмм, и был оснащен двигателем мощностью 9 КВт и весом 77 килограмм.

Стоимость постройки «Флайера-1» составила менее тысячи долларов. Что не шло ни в какое сравнение с теми 50 000 долларов, которые получил от армии США основной конкурент братьев - изобретатель Сэмюэлом Лэнгли на строительство своего экспериментального самолета с громким названием «Аэродром».

Летные испытания «Флайера-1» все время откладывались из-за постоянных поломок пропеллера во время испытаний двигателя. К концу года это удалось преодолеть и старший из братьев Райт - Уилбур выиграл в орлянку право взлетать первым. Он совершил свою попытку 14 декабря 1903 года, однако самолет упал сразу после взлета. «Флайер-1» при этом незначительно пострадал.

В письме к семье Уилбур писал, что испытание принесло «только частичный успех», констатируя, что «мощности вполне достаточно и если бы не пустяковая ошибка и не недостаток опыта с этой машиной и этим методом старта, машина несомненно полетела бы красиво».

Днем рождения моторной авиации стало 17 декабря 1903 года. В этот день после ремонта своего аппарата братья Райт наконец поднялись в воздух, совершив два полета, каждый от уровня земли при встречном ветре скоростью 43 км/час. Первый полет совершил Орвилл, он пролетел 36,5 метров за 12 секунд, этот полет был зарегистрирован на известной фотографии. Следующие два полета были длиной около 52 и 60 метров, совершенные Уилбуром и Орвиллом соответственно. Высота полетов составляла около 3 метров над уровнем земли.

После того, как братья отбуксировали «Флайер» обратно после его четвертого рейса, мощный порыв ветра перевернул его несколько раз, несмотря на попытки предотвратить это. Сильно поврежденный самолет больше не поднимался в воздух. Братья отправили его домой, но годы спустя Орвилл восстановил самолет, передавая его для показа в США, а затем и Британскому музею, пока он не был установлен в Смитсоновском институте в Вашингтоне в 1948 году.

Еще в августе 1896 года молодые американские велосипедные механики и пионеры авиации братья Уилбер и Орвилл Райт узнали о гибели немецкого изобретателя Отто Лилиенталя, который разбился во время полета на своем планере. Как ни странно, но именно это известие укрепило их в мысли уйти в дальнейшем от полетов на планерах и создать летательный аппарат тяжелее воздуха, снабженный двигателем и системой управления. То есть самолет.

После нескольких лет экспериментов и успешных полетных испытаний все тех же планеров, братья Райт вплотную приблизились к осуществлению своего замысла. В 1903 году инженеры построили первый в мире самолет - оснащенный двигателем аппарат «Флайер-1», материалом которому послужил уже традиционный для братьев Райт конструкционный материал - ель, крепкое и легкое дерево.

Они также разработали и изготовили деревянные пропеллеры, а также бензиновый 12-сильный двигатель, изготовленный тут же в магазине велосипедов. Они полагали, что модель пропеллера будет простым вопросом и планировали использовать расчеты для корабельных винтов.

Однако их библиотечные исследования не привели к нахождению каких-либо базовых формул для морских или воздушных винтов, и они оказались без отправной точки в этом вопросе. Они обсуждали и долго спорили по этому поводу, пока не пришли к выводу, что пропеллер - по сути то же крыло, только вращающееся в вертикальной плоскости.

На этом основании они для проектирования пропеллеров воспользовались данными большего количества испытаний в аэродинамической трубе. В окончательном варианте диаметр пропеллера составил 2,6 метра, лопасти были сделаны из трех склеенных кусков ели. Братья Райт выбрали двойной «толкающий» пропеллер, противовращающийся, чтобы гасить вращающий момент, который должен действовать на больший объем воздуха, чем одинарный относительно медленный пропеллер, и не будет влиять на поток воздуха по передней кромке крыльев.

Цепь цепной передачи напоминала аналогичную велосипедную, однако она была произведена предприятием, производящим сверхпрочные цепи для автомобильных двигателей. «Флайер-1» имел размах крыла 12 метров, весил 283 килограмм, и был оснащен двигателем мощностью 9 КВт и весом 77 килограмм.

Стоимость постройки «Флайера-1» составила менее тысячи долларов. Что не шло ни в какое сравнение с теми 50 000 долларов, которые получил от армии США основной конкурент братьев - изобретатель Сэмюэлом Лэнгли на строительство своего экспериментального самолета с громким названием «Аэродром».

Летные испытания «Флайера-1» все время откладывались из-за постоянных поломок пропеллера во время испытаний двигателя. К концу года это удалось преодолеть и старший из братьев Райт - Уилбур выиграл в орлянку право взлетать первым. Он совершил свою попытку 14 декабря 1903 года, однако самолет упал сразу после взлета. «Флайер-1» при этом незначительно пострадал.

В письме к семье Уилбур писал, что испытание принесло «только частичный успех», констатируя, что «мощности вполне достаточно и если бы не пустяковая ошибка и не недостаток опыта с этой машиной и этим методом старта, машина несомненно полетела бы красиво».

Днем рождения моторной авиации стало 17 декабря 1903 года. В этот день после ремонта своего аппарата братья Райт наконец поднялись в воздух, совершив два полета, каждый от уровня земли при встречном ветре скоростью 43 км/час. Первый полет совершил Орвилл, он пролетел 36,5 метров за 12 секунд, этот полет был зарегистрирован на известной фотографии. Следующие два полета были длиной около 52 и 60 метров, совершенные Уилбуром и Орвиллом соответственно. Высота полетов составляла около 3 метров над уровнем земли.

После того, как братья отбуксировали «Флайер» обратно после его четвертого рейса, мощный порыв ветра перевернул его несколько раз, несмотря на попытки предотвратить это. Сильно поврежденный самолет больше не поднимался в воздух. Братья отправили его домой, но годы спустя Орвилл восстановил самолет, передавая его для показа в США, а затем и Британскому музею, пока он не был установлен в Смитсоновском институте в Вашингтоне в 1948 году.

Показать больше

2 годы назад

Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве, в еврейской семье Беллы Львовны Ландау и Соломона Иосифовича Факторовича. В детстве мальчик учился играть на скрипке под руководством известного педагога местной консерватории Давида Бертье.

В 1930-х, когда в СССР началась волна репрессий, Соломон Факторович, служивший в ГПУ, поменял имя и фамилию, став Сергеем Броневым. Но это ему не помогло. В 1936 году его объявили троцкистом и арестовали.

Когда отца посадили, Леонида с матерью отправили в ссылку в казахстанский город Чимкент. Там Броневой экстерном окончил школу, но не мог поступить в любой институт из-за отца.

«Мне был закрыт доступ ко всему. В военный вуз было нельзя, в журналистику — тоже. И даже в актерские вузы в столицах, Москве или Петербурге, не принимали. Все дороги закрыты. Только Ташкентский ГИТИС меня принял», — рассказывал Броневой.

Во время учебы он работал диктором на радио и вел передачи на узбекском языке. После института Броневой сначала работал в Магнитогорском драматическом театре, а потом в Оренбургском областном драматическом. Актер вспоминал, что не получал главных ролей и еле сводил концы с концами.

В 25 лет он поступил сразу на третий курс Школы-студии МХАТ. Но на работу в столичные театры Броневого не брали, поэтому молодому актеру пришлось уехать в Грозный. Там Леонид Сергеевич сыграл Иосифа Сталина, позже в Воронеже исполнил роль Владимира Ленина в спектакле «Третья патетическая».

К этому моменту Броневой уже был женат на выпускнице Щукинского училища Валентине Блиновой. У них родилась дочь, а когда девочке было четыре года, супруга актера скончалась от онкологии. Он остался один с ребенком. Они переехали с дочерью в Москву, им помогала тетя его покойной супруги. Актер играл на деньги в домино, чтобы как-то зарабатывать, так как в театры его не брали.

Ситуация изменилась в 1961 году, когда его приняли в труппу театра на Малой Бронной. Там он проработал 25 лет.

С приходом в театр на Малой Бронной началась карьера Броневого в кино. Он сыграл в 41 картине, но главной стала роль группенфюрера СС Генриха Мюллера в многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны». Первоначально Леонид Броневой пробовался на роль Адольфа Гитлера. Когда актер проходил фотопробы, оказалось, что в гриме он действительно сильно похож на фюрера. Но вторая жена артиста, Виктория Валентиновна, была категорически против, чтобы муж играл лидера Третьего рейха. Тогда режиссер картины Татьяна Лиознова предложила Броневому роль Генриха Мюллера. Позже эту работу будут считать визитной карточкой актера, хотя он сам называл ее своим крестом.

Артист признавался, что не только протест жены повлиял на его отказ от роли фюрера. «Образ Гитлера был выписан психологически далеко не так тонко, как Мюллера. Фюрер там был какой-то постоянно орущий, дерганый. Это, на мой взгляд, карикатура, а не человек. А карикатуру хорошо не сыграешь», — признавался актер.

Броневой посчитал, что Мюллер — достаточно многогранная личность, поэтому и сыграть его интереснее, чем Гитлера.

За полгода до начала съемок «Семнадцати мгновений весны» Леонид Сергеевич выучил текст не только за Мюллера, но и за Штирлица. Актер рассказывал, что по ночам его жена, Виктория Валентиновна, читала монолог за Вячеслава Тихонова, Броневой — свой.

Спустя много лет актер признался, что за время подготовки к роли вымотался не только он, но и супруга. Леонид Броневой сказал, ему нужно было досконально знать монологи Штирлица, чтобы «точно отреагировать, выбрать правильную интонацию, жест».

Броневой очень ответственно подошел к работе над ролью, а костюмеры по оплошности сшили ему мундир на два размера меньше, чем нужно. Ворот постоянно раздражал шею, отчего Броневой периодически дергал головой. Татьяне Лиозновой так понравился этот жест, что она предложила его оставить в фильме как характерную черту невроза Мюллера.

К слову, реальный Генрих Мюллер был высоким худым брюнетом с носом с горбинкой. Как сказал Броневой, если бы он узнал об этом до съемок, то отказался бы от роли.

«После „Семнадцати мгновений весны“, когда о его Мюллере узнала вся страна, Леонид Сергеевич с достоинством нес бремя популярного артиста. Но при этом в нем не было ни капли звездности. Он называл Мюллера своим крестом», — рассказывал Леонид Каневский.

О своей профессии Броневой отзывался нелестно: «Актер — женская профессия. Ужасная. Потому что профессия, в которой главной задачей стоит понравиться зрителю, — это женская профессия».

9 ноября 2017 года был госпитализирован в больницу № 51 города Москвы. Скончался в субботу, 9 декабря 2017 года в 7:30 утра после продолжительной болезни на 89-м году жизни, не дожив 8 дней до своего дня рождения.

В 1930-х, когда в СССР началась волна репрессий, Соломон Факторович, служивший в ГПУ, поменял имя и фамилию, став Сергеем Броневым. Но это ему не помогло. В 1936 году его объявили троцкистом и арестовали.

Когда отца посадили, Леонида с матерью отправили в ссылку в казахстанский город Чимкент. Там Броневой экстерном окончил школу, но не мог поступить в любой институт из-за отца.

«Мне был закрыт доступ ко всему. В военный вуз было нельзя, в журналистику — тоже. И даже в актерские вузы в столицах, Москве или Петербурге, не принимали. Все дороги закрыты. Только Ташкентский ГИТИС меня принял», — рассказывал Броневой.

Во время учебы он работал диктором на радио и вел передачи на узбекском языке. После института Броневой сначала работал в Магнитогорском драматическом театре, а потом в Оренбургском областном драматическом. Актер вспоминал, что не получал главных ролей и еле сводил концы с концами.

В 25 лет он поступил сразу на третий курс Школы-студии МХАТ. Но на работу в столичные театры Броневого не брали, поэтому молодому актеру пришлось уехать в Грозный. Там Леонид Сергеевич сыграл Иосифа Сталина, позже в Воронеже исполнил роль Владимира Ленина в спектакле «Третья патетическая».

К этому моменту Броневой уже был женат на выпускнице Щукинского училища Валентине Блиновой. У них родилась дочь, а когда девочке было четыре года, супруга актера скончалась от онкологии. Он остался один с ребенком. Они переехали с дочерью в Москву, им помогала тетя его покойной супруги. Актер играл на деньги в домино, чтобы как-то зарабатывать, так как в театры его не брали.

Ситуация изменилась в 1961 году, когда его приняли в труппу театра на Малой Бронной. Там он проработал 25 лет.

С приходом в театр на Малой Бронной началась карьера Броневого в кино. Он сыграл в 41 картине, но главной стала роль группенфюрера СС Генриха Мюллера в многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны». Первоначально Леонид Броневой пробовался на роль Адольфа Гитлера. Когда актер проходил фотопробы, оказалось, что в гриме он действительно сильно похож на фюрера. Но вторая жена артиста, Виктория Валентиновна, была категорически против, чтобы муж играл лидера Третьего рейха. Тогда режиссер картины Татьяна Лиознова предложила Броневому роль Генриха Мюллера. Позже эту работу будут считать визитной карточкой актера, хотя он сам называл ее своим крестом.

Артист признавался, что не только протест жены повлиял на его отказ от роли фюрера. «Образ Гитлера был выписан психологически далеко не так тонко, как Мюллера. Фюрер там был какой-то постоянно орущий, дерганый. Это, на мой взгляд, карикатура, а не человек. А карикатуру хорошо не сыграешь», — признавался актер.

Броневой посчитал, что Мюллер — достаточно многогранная личность, поэтому и сыграть его интереснее, чем Гитлера.

За полгода до начала съемок «Семнадцати мгновений весны» Леонид Сергеевич выучил текст не только за Мюллера, но и за Штирлица. Актер рассказывал, что по ночам его жена, Виктория Валентиновна, читала монолог за Вячеслава Тихонова, Броневой — свой.

Спустя много лет актер признался, что за время подготовки к роли вымотался не только он, но и супруга. Леонид Броневой сказал, ему нужно было досконально знать монологи Штирлица, чтобы «точно отреагировать, выбрать правильную интонацию, жест».

Броневой очень ответственно подошел к работе над ролью, а костюмеры по оплошности сшили ему мундир на два размера меньше, чем нужно. Ворот постоянно раздражал шею, отчего Броневой периодически дергал головой. Татьяне Лиозновой так понравился этот жест, что она предложила его оставить в фильме как характерную черту невроза Мюллера.

К слову, реальный Генрих Мюллер был высоким худым брюнетом с носом с горбинкой. Как сказал Броневой, если бы он узнал об этом до съемок, то отказался бы от роли.

«После „Семнадцати мгновений весны“, когда о его Мюллере узнала вся страна, Леонид Сергеевич с достоинством нес бремя популярного артиста. Но при этом в нем не было ни капли звездности. Он называл Мюллера своим крестом», — рассказывал Леонид Каневский.

О своей профессии Броневой отзывался нелестно: «Актер — женская профессия. Ужасная. Потому что профессия, в которой главной задачей стоит понравиться зрителю, — это женская профессия».

9 ноября 2017 года был госпитализирован в больницу № 51 города Москвы. Скончался в субботу, 9 декабря 2017 года в 7:30 утра после продолжительной болезни на 89-м году жизни, не дожив 8 дней до своего дня рождения.

Показать больше

2 годы назад

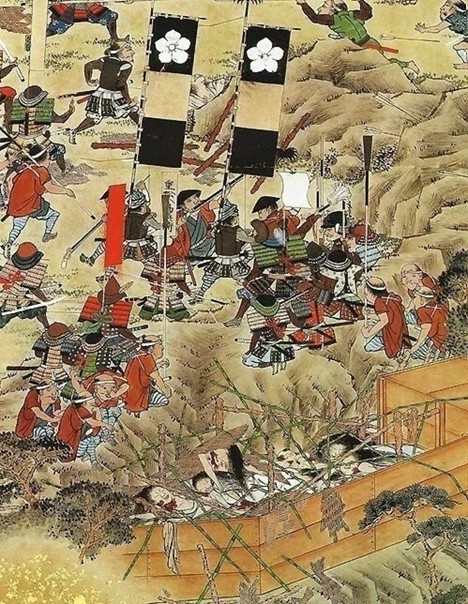

Симабарское восстание 1637-1638 гг. – кульминация противостояния Сёгуната Тогукава с христианским населением .

Феодальное княжество Симабара, расположенное на острове Кюсю, было одним из оплотов католического христианства в Японии. Из Европы сюда прибывали многочисленные миссионеры-иезуиты, обращавшие чужую паству в западную религию. Власти настороженно относились к такой деятельности. Во второй половине 16 века христианство обрело в Стране восходящего солнца столь значительную популярность, что в 1587 году объединитель Японии Тоётоми Хидзёси запретил католическим священникам распространять свою веру.

В Симабаре к тому времени уже открыли иезуитский монастырь и семинарию, а количество христиан в провинции, по разным оценкам, составляло около 70 тысяч человек. Все эти люди находились под патронажем местных феодалов. Религиозный конфликт оказался переплетенным с политикой. Массовые гонения против иноверцев начались в конце XVI века и особенно усилились при сёгуне Токугава Иэмицу, решившем оградить Японию от западного влияния.

Вместе с репрессиями на христиан страну несколько лет (1633−1637) сотрясали тайфуны и засуха. Природные бедствия вызвали уменьшение урожаев и голод. Правительство никак не помогало бедствовавшим. Поборы еще больше нагнетали обстановку. К религиозному конфликту примешался социальный протест.

Симабарское восстание вспыхнуло 17 декабря 1637 года. С острова Кюсю оно быстро перекинулось на остров Амакуса. Мятеж подняли не просто христиане или крестьянская масса и голытьба, но еще и ронины — деклассированные самураи.

Духовным лидером восстания стал юноша Амакуса Сиро (взявший имя Иероним) — сын бывшего вассала рода Кониси. Сторонники называли его «четвертым сыном неба», пришествие которого предсказал первый католический миссионер Японии Франциск Ксавьер. Сам Амакуса не называл себя мессией. Тем не менее именно он по замыслу восставших должен был возглавить христианизацию Японии.

Цитаделью Сиро был замок Хара. Сначала эта крепость значительно пострадала от повстанцев, затем бунтовщики отчасти восстановили ее. Картина крепости представляла собой удивительное зрелище: стены японского средневекового замка были увешаны христианскими знаменами.

Самым крупным успехом восставших оказалась победа над 3-тысячным войском самураев. Оно было отправлено на подавление недовольства локальными властями. Теперь за христиан взялось правительство сёгуната. 31 января 1638 года повстанцы потерпели крупное поражение, их наступление было остановлено.

Перехватив военную инициативу, правительственные войска направились прямиком в Симабару. Вскоре они окружили замок Хара, куда стекались многочисленные повстанцы и беженцы. Началась долгая осада главного японского оплота христианства, стены которого обстреливались из пушек. Замок находился на берегу моря, поэтому армия сёгуната обратилась за помощью к проходившему мимо голландскому кораблю «Де Рюп». Судно также обстреляло крепость, чем нанесло ей значительный ущерб, однако после гибели двух своих матросов моряки удалились от места противостояния.

Восставшие не только оборонялись, но и предпринимали смелые вылазки в лагерь врага. Во время одной из них были перебиты многие самураи провинции Хидзен. Однако на стороне сёгуната оставались значительные преимущества. У христиан заканчивалась провизия — их поражение становилось делом времени.

Замок Хара пал 15 апреля 1638 года. При штурме погиб Амакуса Сиро. Его, как и еще тысячи бунтовщиков, обезглавили, а голову привезли в Нагасаки. Трофей был выставлен на пике в качестве публичного предупреждения всем тем, кто еще мог сочувствовать христианам.

Симабарское восстание стало поводом для ужесточения политики самоизоляции сёгуната. Власти не только окончательно запретили христианство, но и вовсе лишили иностранцев возможности посещать Японию. Отношения с морскими державами Голландией и Португалией были прерваны. Японцев, отправившихся за рубеж и вернувшихся на родину, дома ждала смертная казнь.

Исповедовавшие христианство жители страны были вынуждены либо отказаться от своей религии, либо вести двойную жизнь маргиналов. Конфессиональный запрет породил уникальное религиозное явление. Постепенно на острова Кюсю и Хонсю сложилось течение какурэ-киристиан. Этим современным термином ученые называют «тайных христиан», которые маскировали свои религиозные обряды под буддистские. Потомки первых какурэ-киристиан вернулись в лоно католической церкви в середине 19 века, когда в Японии закончилась эпоха самоизоляции, а власти разрешили публичную деятельность христиан.

Феодальное княжество Симабара, расположенное на острове Кюсю, было одним из оплотов католического христианства в Японии. Из Европы сюда прибывали многочисленные миссионеры-иезуиты, обращавшие чужую паству в западную религию. Власти настороженно относились к такой деятельности. Во второй половине 16 века христианство обрело в Стране восходящего солнца столь значительную популярность, что в 1587 году объединитель Японии Тоётоми Хидзёси запретил католическим священникам распространять свою веру.

В Симабаре к тому времени уже открыли иезуитский монастырь и семинарию, а количество христиан в провинции, по разным оценкам, составляло около 70 тысяч человек. Все эти люди находились под патронажем местных феодалов. Религиозный конфликт оказался переплетенным с политикой. Массовые гонения против иноверцев начались в конце XVI века и особенно усилились при сёгуне Токугава Иэмицу, решившем оградить Японию от западного влияния.

Вместе с репрессиями на христиан страну несколько лет (1633−1637) сотрясали тайфуны и засуха. Природные бедствия вызвали уменьшение урожаев и голод. Правительство никак не помогало бедствовавшим. Поборы еще больше нагнетали обстановку. К религиозному конфликту примешался социальный протест.

Симабарское восстание вспыхнуло 17 декабря 1637 года. С острова Кюсю оно быстро перекинулось на остров Амакуса. Мятеж подняли не просто христиане или крестьянская масса и голытьба, но еще и ронины — деклассированные самураи.

Духовным лидером восстания стал юноша Амакуса Сиро (взявший имя Иероним) — сын бывшего вассала рода Кониси. Сторонники называли его «четвертым сыном неба», пришествие которого предсказал первый католический миссионер Японии Франциск Ксавьер. Сам Амакуса не называл себя мессией. Тем не менее именно он по замыслу восставших должен был возглавить христианизацию Японии.

Цитаделью Сиро был замок Хара. Сначала эта крепость значительно пострадала от повстанцев, затем бунтовщики отчасти восстановили ее. Картина крепости представляла собой удивительное зрелище: стены японского средневекового замка были увешаны христианскими знаменами.

Самым крупным успехом восставших оказалась победа над 3-тысячным войском самураев. Оно было отправлено на подавление недовольства локальными властями. Теперь за христиан взялось правительство сёгуната. 31 января 1638 года повстанцы потерпели крупное поражение, их наступление было остановлено.

Перехватив военную инициативу, правительственные войска направились прямиком в Симабару. Вскоре они окружили замок Хара, куда стекались многочисленные повстанцы и беженцы. Началась долгая осада главного японского оплота христианства, стены которого обстреливались из пушек. Замок находился на берегу моря, поэтому армия сёгуната обратилась за помощью к проходившему мимо голландскому кораблю «Де Рюп». Судно также обстреляло крепость, чем нанесло ей значительный ущерб, однако после гибели двух своих матросов моряки удалились от места противостояния.

Восставшие не только оборонялись, но и предпринимали смелые вылазки в лагерь врага. Во время одной из них были перебиты многие самураи провинции Хидзен. Однако на стороне сёгуната оставались значительные преимущества. У христиан заканчивалась провизия — их поражение становилось делом времени.

Замок Хара пал 15 апреля 1638 года. При штурме погиб Амакуса Сиро. Его, как и еще тысячи бунтовщиков, обезглавили, а голову привезли в Нагасаки. Трофей был выставлен на пике в качестве публичного предупреждения всем тем, кто еще мог сочувствовать христианам.

Симабарское восстание стало поводом для ужесточения политики самоизоляции сёгуната. Власти не только окончательно запретили христианство, но и вовсе лишили иностранцев возможности посещать Японию. Отношения с морскими державами Голландией и Португалией были прерваны. Японцев, отправившихся за рубеж и вернувшихся на родину, дома ждала смертная казнь.

Исповедовавшие христианство жители страны были вынуждены либо отказаться от своей религии, либо вести двойную жизнь маргиналов. Конфессиональный запрет породил уникальное религиозное явление. Постепенно на острова Кюсю и Хонсю сложилось течение какурэ-киристиан. Этим современным термином ученые называют «тайных христиан», которые маскировали свои религиозные обряды под буддистские. Потомки первых какурэ-киристиан вернулись в лоно католической церкви в середине 19 века, когда в Японии закончилась эпоха самоизоляции, а власти разрешили публичную деятельность христиан.

Показать больше

2 годы назад

При финансовой поддержке

Memes Admin

4 мс. назад