2 годы назад

2 годы назад

Если я сама тебе напишу ты обещаешь со мной пойти на встречу, пройти прогуляться или просто выпить кофе а там уже как получиться?

2 годы назад

2 годы назад

2 годы назад

8 сентября 1941 года немецкие войска замкнули кольцо окружения вокруг Ленинграда по суше. Началась страшная 872-дневная блокада второго по важности города Советского Союза.

Люфтваффе немедленно подвергли Ленинград массированным бомбардировкам, и на защиту горожан, жилых кварталов и многочисленных памятников архитектуры были брошены все имевшиеся в наличии силы и средства ПВО. Именно тогда впервые в военной истории России в схватку с вражескими самолетами вступили особые незрячие бойцы.

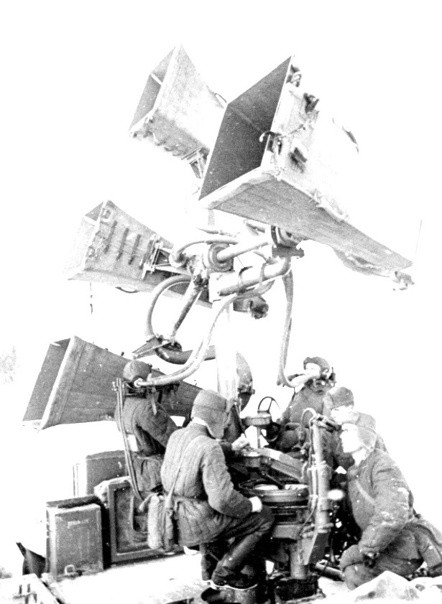

Наряду с радарами основным средством обнаружения вражеской авиации были так называемые звукоуловители. Эти громоздкие конструкции состояли из систем труб различного размера, которые позволяли услышать гул приближающихся вражеских самолетов на большом удалении.

Слушали этот гул специально подобранные для этого военнослужащие – «слухачи». Расчеты звукоуловителей вращали установку так, чтобы звук в ушах специалиста был одинаковой силы. Обнаружив приближение противника, он немедленно предупреждал товарищей, после чего свет многочисленных прожекторов устремлялся в небо в поисках целей, а зенитные орудия приводились в боевую готовность.

К сожалению, эффективность работы первых «слухачей» оставляла желать лучшего, и в конце 1941 года командование силами ПВО решилось на смелый шаг – привлечь к обороне города слепых. Ведь для обнаружения вражеской авиации требовался не просто отличный, а уникальный слух, коим они и обладали.

К началу 1942 года в городе оставалось чуть больше трех сотен незрячих. Многие из них работали в специальных мастерских, где изготавливали маскировочные сети для зданий, рукавицы для солдат или тапочки для раненых. Другие поднимали боевой дух военнослужащих, выступая перед ними в составе музыкальных коллективов.

Отбор в ряды «слухачей» был жестким. Сразу отсеяли женщин, поскольку эта служба требовала большой физической выносливости. Медицинскую комиссию прошли 30 человек, 20 из которых попали на специальные обучающие курсы. В конечном итоге 12 мужчин, обладавших самым отменным слухом, были отобраны в «слухачи» и распределены между зенитно-артиллерийскими полками.

Новым бойцам-акустикам, которые еще вчера настраивали пианино или виртуозно играли на баяне, пришлось выносить тяжелейшие нагрузки в ходе многочасового дежурства. Нередко они должны были услышать гул самолетов через артиллерийскую канонаду во время обстрелов города.

Переживший блокаду писатель и поэт Семен Бытовой ярко описал подвиг слепых «слухачей» в своей повести «Ленинградская баллада» в 1974 году:

«Сняв свои шапки-ушанки и надев кожаные шлемы, закрывавшие почти все лицо, слухачи откинулись на спинку сиденья и, упираясь затылком в обтянутые гладкой кожей подголовники, принялись крутить маховички, отчего медленно и настороженно стали поворачиваться рупоры. В воздухе полно было различных звуков, создававших сплошной шум, к нему время от времени примешивались то отдаленная пулеметная дробь, то свист снаряда или густой шлепающий разрыв мины…»

«Такой поиск в воздухе длился по многу часов подряд, а то и всю ночь, и все это время надо было поворачивать рупоры и держать в одном положении голову, – писал Бытовой. – От напряжения начинало страшно ломить в висках, а шейные позвонки, казалось, вот-вот хрустнут. Требовалось невероятное усилие, собранность, выдержка, чтобы выслушивать небо, где в любую минуту мог возникнуть подозрительный звук».

Незрячие защитники сразу же продемонстрировали свою высокую эффективность. Они слышали вражескую авиацию задолго до ее приближения к линии фронта. В городе еще было тихо, а «слухачи» уже сообщали о грозящей ему опасности. Они могли определить тип и марку приближающихся немецких самолетов, а иногда и приблизительное количество находившихся в группе машин.

Среди особых бойцов не обошлось без потерь. Аверкий Никонов погиб на боевом посту в феврале 1942 года, а демобилизованный летом того же года по состоянию здоровья Василий Цыпленков вскоре скончался от дистрофии.

Однако остальные слепые «слухачи» смогли дожить до столь долгожданного снятия блокады Ленинграда в 1944 году. После окончательной победы, отмеченные многочисленными наградами за спасение жизней тысяч людей и сохранение сотен памятников культурного наследия, они вновь вернулись к своим мирным профессиям.

Люфтваффе немедленно подвергли Ленинград массированным бомбардировкам, и на защиту горожан, жилых кварталов и многочисленных памятников архитектуры были брошены все имевшиеся в наличии силы и средства ПВО. Именно тогда впервые в военной истории России в схватку с вражескими самолетами вступили особые незрячие бойцы.

Наряду с радарами основным средством обнаружения вражеской авиации были так называемые звукоуловители. Эти громоздкие конструкции состояли из систем труб различного размера, которые позволяли услышать гул приближающихся вражеских самолетов на большом удалении.

Слушали этот гул специально подобранные для этого военнослужащие – «слухачи». Расчеты звукоуловителей вращали установку так, чтобы звук в ушах специалиста был одинаковой силы. Обнаружив приближение противника, он немедленно предупреждал товарищей, после чего свет многочисленных прожекторов устремлялся в небо в поисках целей, а зенитные орудия приводились в боевую готовность.

К сожалению, эффективность работы первых «слухачей» оставляла желать лучшего, и в конце 1941 года командование силами ПВО решилось на смелый шаг – привлечь к обороне города слепых. Ведь для обнаружения вражеской авиации требовался не просто отличный, а уникальный слух, коим они и обладали.

К началу 1942 года в городе оставалось чуть больше трех сотен незрячих. Многие из них работали в специальных мастерских, где изготавливали маскировочные сети для зданий, рукавицы для солдат или тапочки для раненых. Другие поднимали боевой дух военнослужащих, выступая перед ними в составе музыкальных коллективов.

Отбор в ряды «слухачей» был жестким. Сразу отсеяли женщин, поскольку эта служба требовала большой физической выносливости. Медицинскую комиссию прошли 30 человек, 20 из которых попали на специальные обучающие курсы. В конечном итоге 12 мужчин, обладавших самым отменным слухом, были отобраны в «слухачи» и распределены между зенитно-артиллерийскими полками.

Новым бойцам-акустикам, которые еще вчера настраивали пианино или виртуозно играли на баяне, пришлось выносить тяжелейшие нагрузки в ходе многочасового дежурства. Нередко они должны были услышать гул самолетов через артиллерийскую канонаду во время обстрелов города.

Переживший блокаду писатель и поэт Семен Бытовой ярко описал подвиг слепых «слухачей» в своей повести «Ленинградская баллада» в 1974 году:

«Сняв свои шапки-ушанки и надев кожаные шлемы, закрывавшие почти все лицо, слухачи откинулись на спинку сиденья и, упираясь затылком в обтянутые гладкой кожей подголовники, принялись крутить маховички, отчего медленно и настороженно стали поворачиваться рупоры. В воздухе полно было различных звуков, создававших сплошной шум, к нему время от времени примешивались то отдаленная пулеметная дробь, то свист снаряда или густой шлепающий разрыв мины…»

«Такой поиск в воздухе длился по многу часов подряд, а то и всю ночь, и все это время надо было поворачивать рупоры и держать в одном положении голову, – писал Бытовой. – От напряжения начинало страшно ломить в висках, а шейные позвонки, казалось, вот-вот хрустнут. Требовалось невероятное усилие, собранность, выдержка, чтобы выслушивать небо, где в любую минуту мог возникнуть подозрительный звук».

Незрячие защитники сразу же продемонстрировали свою высокую эффективность. Они слышали вражескую авиацию задолго до ее приближения к линии фронта. В городе еще было тихо, а «слухачи» уже сообщали о грозящей ему опасности. Они могли определить тип и марку приближающихся немецких самолетов, а иногда и приблизительное количество находившихся в группе машин.

Среди особых бойцов не обошлось без потерь. Аверкий Никонов погиб на боевом посту в феврале 1942 года, а демобилизованный летом того же года по состоянию здоровья Василий Цыпленков вскоре скончался от дистрофии.

Однако остальные слепые «слухачи» смогли дожить до столь долгожданного снятия блокады Ленинграда в 1944 году. После окончательной победы, отмеченные многочисленными наградами за спасение жизней тысяч людей и сохранение сотен памятников культурного наследия, они вновь вернулись к своим мирным профессиям.

Показать больше

2 годы назад

Анастасия Ивановна Филатова родилась в небольшом селе, неподалёку от Рязани в 1920 году . После окончания школы молодая девушка перебралась в Москву. По ее собственным словам, столица была пределом ее мечтаний…Тем более, что с работой ей, прямо скажем, повезло: девушка трудилась секретарем комсомольской организации при Министерстве торговли, да и родственники какие-никакие в Москве имелись и жили не абы где, а рядом с ответственными партийными и дипломатическими работниками.

Одним из таких «ответственных» оказался Николай Важнов, чрезвычайный и полномочный посланник СССР в Монголи, вот он-то фактически и решил судьбу Анастасии.

Именно у своих родственников, на общей коммунальной кухне, Настя познакомилась с относительно молодым, начитанным и образованным Юмжагийном Цеденбалом, генеральным секретарем ЦК МНРП… Тот часто приезжал в СССР (он вообще любил посещать Союз, помнил молодость и ностальгировал по годам учебы в Иркутске) и приходил в гости к Николаю Важанову.

Правды ради, молодые люди сразу понравились друг другу, а Важанов лишь «доложил наверх» о возникшей симпатии и получил прямой приказ «сделать все, чтобы эти двое поженились» (сын Важанова позднее вспоминал, что «когда Цеденбал сказал моему отцу, что девушка ему понравилась, тот сообщил по инстанции в ЦК ВКП(б). Там за это уцепились и сказали: все сделай для того, чтобы эта пара сошлась»).

Партии нужна была своя агентесса в Монголии: руководство считало, что с помощью молоденькой девушки можно будет легко присматривать за главой дружественного государства, чтобы он не «вильнул» в сторону. Но никто даже и предположить не мог, что обычная рязанская девушка, уехавшая с мужем в далекий Улан-Батор, уже спустя несколько лет полностью подчинит себе его и станет фактически править Монголией.

Нужно сказать, что Монголия встретила Настю совсем неласково. Советская девушка - не тот выбор, который мог сделать намын-дарга и правая рука легендарного маршала Чойбалсана. Нация, у которой были свои многовековые традиции и взгляды на крепкие брачные узы, не принимала «рыжую», не желала видеть ее рядом с перспективным политиком. Партийные «бонзы» смотрели на этот союз негативно, да и простые жители не поняли и не приняли выбора руководителя .

Анастасию Ивановну обвиняли и в том, что она московская шпионка, и в том, что она вертит своим супругом, как хочет. Впрочем, и то, и другое было истинной правдой .Она действительно шпионила, действительно «крутила», хотя супруги искренне любили друг друга и от их союза родилось двое прекрасных сыновей .

Вскоре, Анастасии пришлось управлять не только собственным домом, но и всей республикой . Муж, ставший в 1952 году премьер-министром, имел некоторые «слабости», и жена просто «прикрывала» его, как могла. Она, пользуясь расположением к их семье Леонида Брежнева, «выбивала» в Москве средства «на построение социализма в одной маленькой, но очень перспективной стране».

На деньги, которые получала Анастасия Ивановна, в Монголии строились Дворцы пионеров и юных техников, станции натуралистов, пионерские лагеря, бассейны и даже был образован Детский фонд (бесплатное образование - роскошь для маленькой азиатской страны, но «старший брат» помог и с этим). Супруга Цеденбала оказалась такой напористой, что однажды кто-то из окружения генсека СССР сказал ей: «Ты слишком дорого обходишься советскому народу!» Советскому - да, а вот монгольскому. Тут возникает очень много вопросов.

Несмотря на то, что Анастасия Ивановна делала очень многое для Монгольской республики, партийные функционеры, понимая, что Цеденбал всерьез пристрастился к алкоголю, сделали все для отстранения его от власти. В 1984 году он оставил пост, ссылаясь на состояние здоровья, и вместе с семьей переехал в Москву .

Цеденбал умер в 1991 году, а Анастасия Ивановна - в 2001-ом. В последний путь ее провожали младший сын Зориг и внучка Анастасия, названная в честь бабушки.

После смерти мужа и особенно после того, как погиб старший сын Владислав, она жила очень одиноко и, говорят, бедно, продавая вещи из дома .Она дала множество различных интервью, рассказала многое о жизни советской Монголии.

Одним из таких «ответственных» оказался Николай Важнов, чрезвычайный и полномочный посланник СССР в Монголи, вот он-то фактически и решил судьбу Анастасии.

Именно у своих родственников, на общей коммунальной кухне, Настя познакомилась с относительно молодым, начитанным и образованным Юмжагийном Цеденбалом, генеральным секретарем ЦК МНРП… Тот часто приезжал в СССР (он вообще любил посещать Союз, помнил молодость и ностальгировал по годам учебы в Иркутске) и приходил в гости к Николаю Важанову.

Правды ради, молодые люди сразу понравились друг другу, а Важанов лишь «доложил наверх» о возникшей симпатии и получил прямой приказ «сделать все, чтобы эти двое поженились» (сын Важанова позднее вспоминал, что «когда Цеденбал сказал моему отцу, что девушка ему понравилась, тот сообщил по инстанции в ЦК ВКП(б). Там за это уцепились и сказали: все сделай для того, чтобы эта пара сошлась»).

Партии нужна была своя агентесса в Монголии: руководство считало, что с помощью молоденькой девушки можно будет легко присматривать за главой дружественного государства, чтобы он не «вильнул» в сторону. Но никто даже и предположить не мог, что обычная рязанская девушка, уехавшая с мужем в далекий Улан-Батор, уже спустя несколько лет полностью подчинит себе его и станет фактически править Монголией.

Нужно сказать, что Монголия встретила Настю совсем неласково. Советская девушка - не тот выбор, который мог сделать намын-дарга и правая рука легендарного маршала Чойбалсана. Нация, у которой были свои многовековые традиции и взгляды на крепкие брачные узы, не принимала «рыжую», не желала видеть ее рядом с перспективным политиком. Партийные «бонзы» смотрели на этот союз негативно, да и простые жители не поняли и не приняли выбора руководителя .

Анастасию Ивановну обвиняли и в том, что она московская шпионка, и в том, что она вертит своим супругом, как хочет. Впрочем, и то, и другое было истинной правдой .Она действительно шпионила, действительно «крутила», хотя супруги искренне любили друг друга и от их союза родилось двое прекрасных сыновей .

Вскоре, Анастасии пришлось управлять не только собственным домом, но и всей республикой . Муж, ставший в 1952 году премьер-министром, имел некоторые «слабости», и жена просто «прикрывала» его, как могла. Она, пользуясь расположением к их семье Леонида Брежнева, «выбивала» в Москве средства «на построение социализма в одной маленькой, но очень перспективной стране».

На деньги, которые получала Анастасия Ивановна, в Монголии строились Дворцы пионеров и юных техников, станции натуралистов, пионерские лагеря, бассейны и даже был образован Детский фонд (бесплатное образование - роскошь для маленькой азиатской страны, но «старший брат» помог и с этим). Супруга Цеденбала оказалась такой напористой, что однажды кто-то из окружения генсека СССР сказал ей: «Ты слишком дорого обходишься советскому народу!» Советскому - да, а вот монгольскому. Тут возникает очень много вопросов.

Несмотря на то, что Анастасия Ивановна делала очень многое для Монгольской республики, партийные функционеры, понимая, что Цеденбал всерьез пристрастился к алкоголю, сделали все для отстранения его от власти. В 1984 году он оставил пост, ссылаясь на состояние здоровья, и вместе с семьей переехал в Москву .

Цеденбал умер в 1991 году, а Анастасия Ивановна - в 2001-ом. В последний путь ее провожали младший сын Зориг и внучка Анастасия, названная в честь бабушки.

После смерти мужа и особенно после того, как погиб старший сын Владислав, она жила очень одиноко и, говорят, бедно, продавая вещи из дома .Она дала множество различных интервью, рассказала многое о жизни советской Монголии.

Показать больше

2 годы назад

При финансовой поддержке

Memes Admin

4 мс. назад