По словам Федора Конюхова, путешествия, полные опасностей и совершаемые в одиночестве, помогали ему развиваться духовно. В 2010 году Конюхов был рукоположен в сан священника. Он также построил 13 часовен и 2 храма. В 2017 году великий путешественник стал лауреатом международной премии Фонда Андрея Первозванного «Вера и Верность». Он был отмечен общественной наградой за создание героического образа российского человека, мужество и силу духа победителя.

Имя Федора Конюхова знакомо, наверное, каждому. Но не так много найдется тех, кто знает, как много талантов и уникальных качеств объединяет в себе этот удивительный человек.

Предками Федора Филипповича были поморы Архангельской губернии, от которых и была унаследована тяга к путешествиям.

Отважный покоритель стихии совершил четыре кругосветных плавания, пятнадцать раз пересек Атлантику на парусных яхтах и один раз – на весельной лодке. Конюхов - первый в мире человек, который достиг пяти полюсов нашей планеты: Северного, Южного, Полюса относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, полюса высоты – вершины Эвереста и полюса яхтсменов - Мыса Горн. Всего на счету Конюхова более 40 уникальных морских и сухопутных экспедиций.

А еще наш выдающийся соотечественник - автор более чем 3-х с половиной тысяч картин, двадцати книг, отец троих детей, дедушка четырех внуков и двух внучек.

Имя Федора Конюхова знакомо, наверное, каждому. Но не так много найдется тех, кто знает, как много талантов и уникальных качеств объединяет в себе этот удивительный человек.

Предками Федора Филипповича были поморы Архангельской губернии, от которых и была унаследована тяга к путешествиям.

Отважный покоритель стихии совершил четыре кругосветных плавания, пятнадцать раз пересек Атлантику на парусных яхтах и один раз – на весельной лодке. Конюхов - первый в мире человек, который достиг пяти полюсов нашей планеты: Северного, Южного, Полюса относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, полюса высоты – вершины Эвереста и полюса яхтсменов - Мыса Горн. Всего на счету Конюхова более 40 уникальных морских и сухопутных экспедиций.

А еще наш выдающийся соотечественник - автор более чем 3-х с половиной тысяч картин, двадцати книг, отец троих детей, дедушка четырех внуков и двух внучек.

Показать больше

2 годы назад

2 годы назад

2 годы назад

Если я сама тебе напишу ты обещаешь со мной пойти на встречу, пройти прогуляться или просто выпить кофе а там уже как получиться?

2 годы назад

2 годы назад

2 годы назад

АЛЕСЬ АДАМОВИЧ. «И ЖИВОЕ СТАЛО ИСТОРИЕЙ»

Пел, как кричал? Потому что что-то в нем кричало. Хриплый голос? А может, охрип — так старался, чтобы услышали.

Если ты работал над книгами народной памяти и они стоят перед глазами — те люди, которых ты записывал, звучат их голоса, — ты и Высоцкого будешь воспринимать по-своему. И его песни как крик памяти народной.

А что, разве вот это: «Кто сказал, все сгорело дотла…» или «Протопи ты мне баньку по-белому…» — не полный боли голос народной памяти?

Помните, у писателя Виталия Семина — о молодом парне, вчерашнем школьнике, что вернулся из гитлеровского концлагеря: «Кричал я, наверное, дня два… Мать глядела со страхом. Потом позвала мою двоюродную сестру… Они с матерью долго слушали меня, потом Аня сказала так, как будто меня не было в комнате:

— Они все теперь кричат. Перекричит и будет нормальным парнем. Постарше Сергея паренек вернулся у наших соседей, дня четыре кричал, потом отпустило…»

Потом не кричали и даже рассказывать перестали, хоть память саднила. И вдруг — голос, песни Владимира Высоцкого. За нас за всех — крик. Так удивительно ли, что народ (не одно, не только молодое поколение) признал своим и Высоцкого, и голос его? Да как еще признал!

Володя и Марина Влади приехали к нам в киногруппу «Сыновья уходят в бой» (1969 г.). Снимали мы фильм на Новогрудчине. Песни для фильмов Виктора Турова Высоцкий начал писать давно — «Я родом из детства», «Война под крышами». Помню, как года за два-три до новогрудских встреч приезжал Высоцкий в Минск, даже снимался в нашем первом фильме «Война под крышами», но потом его «вырезали» (те, кто и все кино «резали без ножа», ибо лучше, чем художники и чем сам народ, знали, «что нужно народу»).

Песни же были озвучены «профессиональным» голосом.

И вот теперь он приехал в нашу киногруппу с Мариной, для которой Новогрудчина — таинственная родина ее отца. Через неделю она нас с Виктором Туровым упрашивала:

— Ну уговорите не уезжать Володю!..

Время от времени они появлялись у нас в «партизанском лагере» — молодые, счастливые друг другом и каждый талантом другого.

Сохранились и кадры узкопленочного любительского фильма. Да только немые. А в это же время «партизанский лес» гремел песнями Высоцкого. Их не только слышишь, а как бы видишь: с набухшими — вот-вот порвутся — венами на шее, покрасневшими от напряжения глазами… А сам Высоцкий стоит тут же, разговаривает, усмехается — по-юношески светлый, дружелюбный. Голос неожиданно тихий. Больше слушает, чем говорит. Привозил ли он их нам готовыми (песни к первому и ко второму фильмам — «Аисты», «У нас вчера с позавчера шла спокойная игра», «В темноте», «Он не вернулся из боя», «Песня о земле», «Сыновья уходят в бой») или, может, сочинял тут же на месте? Я так и не могу сказать точно.

Вот они все (кроме одной) — на пластинках, что выпущены в свет под общим названием «Сыновья уходят в бой».

Действительно, мы не успели оглянуться… И живое стало историей. Как говорится в одном не очень веселом рассказе Антона Павловича Чехова: «Как же быстро оно все делается!..».

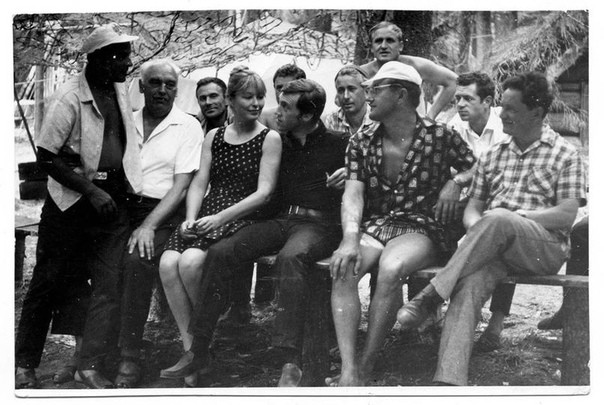

Фото: август 1969г, Новогрудский район, д.Литовка. На съёмках фильма "Сыновья уходят в бой". Автор фото Л.Гидранович.

Пел, как кричал? Потому что что-то в нем кричало. Хриплый голос? А может, охрип — так старался, чтобы услышали.

Если ты работал над книгами народной памяти и они стоят перед глазами — те люди, которых ты записывал, звучат их голоса, — ты и Высоцкого будешь воспринимать по-своему. И его песни как крик памяти народной.

А что, разве вот это: «Кто сказал, все сгорело дотла…» или «Протопи ты мне баньку по-белому…» — не полный боли голос народной памяти?

Помните, у писателя Виталия Семина — о молодом парне, вчерашнем школьнике, что вернулся из гитлеровского концлагеря: «Кричал я, наверное, дня два… Мать глядела со страхом. Потом позвала мою двоюродную сестру… Они с матерью долго слушали меня, потом Аня сказала так, как будто меня не было в комнате:

— Они все теперь кричат. Перекричит и будет нормальным парнем. Постарше Сергея паренек вернулся у наших соседей, дня четыре кричал, потом отпустило…»

Потом не кричали и даже рассказывать перестали, хоть память саднила. И вдруг — голос, песни Владимира Высоцкого. За нас за всех — крик. Так удивительно ли, что народ (не одно, не только молодое поколение) признал своим и Высоцкого, и голос его? Да как еще признал!

Володя и Марина Влади приехали к нам в киногруппу «Сыновья уходят в бой» (1969 г.). Снимали мы фильм на Новогрудчине. Песни для фильмов Виктора Турова Высоцкий начал писать давно — «Я родом из детства», «Война под крышами». Помню, как года за два-три до новогрудских встреч приезжал Высоцкий в Минск, даже снимался в нашем первом фильме «Война под крышами», но потом его «вырезали» (те, кто и все кино «резали без ножа», ибо лучше, чем художники и чем сам народ, знали, «что нужно народу»).

Песни же были озвучены «профессиональным» голосом.

И вот теперь он приехал в нашу киногруппу с Мариной, для которой Новогрудчина — таинственная родина ее отца. Через неделю она нас с Виктором Туровым упрашивала:

— Ну уговорите не уезжать Володю!..

Время от времени они появлялись у нас в «партизанском лагере» — молодые, счастливые друг другом и каждый талантом другого.

Сохранились и кадры узкопленочного любительского фильма. Да только немые. А в это же время «партизанский лес» гремел песнями Высоцкого. Их не только слышишь, а как бы видишь: с набухшими — вот-вот порвутся — венами на шее, покрасневшими от напряжения глазами… А сам Высоцкий стоит тут же, разговаривает, усмехается — по-юношески светлый, дружелюбный. Голос неожиданно тихий. Больше слушает, чем говорит. Привозил ли он их нам готовыми (песни к первому и ко второму фильмам — «Аисты», «У нас вчера с позавчера шла спокойная игра», «В темноте», «Он не вернулся из боя», «Песня о земле», «Сыновья уходят в бой») или, может, сочинял тут же на месте? Я так и не могу сказать точно.

Вот они все (кроме одной) — на пластинках, что выпущены в свет под общим названием «Сыновья уходят в бой».

Действительно, мы не успели оглянуться… И живое стало историей. Как говорится в одном не очень веселом рассказе Антона Павловича Чехова: «Как же быстро оно все делается!..».

Фото: август 1969г, Новогрудский район, д.Литовка. На съёмках фильма "Сыновья уходят в бой". Автор фото Л.Гидранович.

Показать больше

2 годы назад

Сейчас молодая режиссура пытается добраться до чувств зрителей подчас формальными средствами. Бывает так, что прикрываются яркими заплатами, но на самом деле просто не умеют работать с актерами.

Желание не прочесть пьесу, а показать, насколько оригинальна собственная фантазия. Исчезает сам дух произведения, то, ради чего пьеса была написана.

Молодые режиссеры сегодня занимаются самопоказом. Недавно слушал в записи выступление Георгия Товстоногова. Вот его спрашивают: "Что в режиссере вы цените больше всего?" Он задумался и ответил: "Бескорыстие".

Режиссер в театре для того, чтобы вскрыть то, что заложено в пьесе, показать эмоцию, которая волновала автора. Наградить этой эмоцией актеров, художников и создать то, во имя чего написана пьеса. Это и будет самовыражением.

А у нас ставят, например, "Три сестры" Они беззащитны перед миром. Это надо ощутить кожей, плотью. Чтобы не вникать в психологию, гораздо проще раздеть актрис, поставить на авансцене голыми, а когда спросят, почему они раздеты, объяснить, что они не защищены от мира. Это не искусство, это эрзац...

© Олег Басилашвили

Желание не прочесть пьесу, а показать, насколько оригинальна собственная фантазия. Исчезает сам дух произведения, то, ради чего пьеса была написана.

Молодые режиссеры сегодня занимаются самопоказом. Недавно слушал в записи выступление Георгия Товстоногова. Вот его спрашивают: "Что в режиссере вы цените больше всего?" Он задумался и ответил: "Бескорыстие".

Режиссер в театре для того, чтобы вскрыть то, что заложено в пьесе, показать эмоцию, которая волновала автора. Наградить этой эмоцией актеров, художников и создать то, во имя чего написана пьеса. Это и будет самовыражением.

А у нас ставят, например, "Три сестры" Они беззащитны перед миром. Это надо ощутить кожей, плотью. Чтобы не вникать в психологию, гораздо проще раздеть актрис, поставить на авансцене голыми, а когда спросят, почему они раздеты, объяснить, что они не защищены от мира. Это не искусство, это эрзац...

© Олег Басилашвили

Показать больше

2 годы назад

В «Вокзале для двоих» Рязанову нужен был эпизодик с ресторанным пианистом.

Он написал мне письмо:

"Дорогой Шурик!

Я прибегаю к эпистолярному жанру, потому что мне стыдно смотреть тебе в глаза, предлагая ЭТО. Речь идёт о персонаже по имени пианист Дима. Хотя он числится в ролях, фактически это эпизод. Если бы ты подарил нам 3–4 съемочных дня, это было бы для меня счастьем, а для картины украшением. Итак, спаси, пожалуйста, наше драматургически-половое бессилие и сыграй Диму.

Тату целуй. Твой Элик"

Вся наша ресторанная история с Люсей Гурченко в фильме была придумана на площадке.

В те годы существовало очень мощное Всероссийское объединение ресторанных оркестров. После выхода фильма на одном из его совещаний обсуждали мою роль. Была страшная полемика и крик. Одни говорили, что это издевательство над их профессией, другие – что, наоборот, тут сыграна судьба: талантливый пианист вынужден работать в ресторане. И у меня долго хранилось письмо – решение этого собрания. По-моему, они так и не договорились, издевался я или наоборот.

Я всю жизнь завидую Рязанову. Завидовать таланту стыдно, но, слава богу, кто-то придумал, что зависти бывают две – чёрная и белая. Я завидую белой. Я завидую его мужеству, моментальной реакции на зло и несправедливость, выраженной в резких поступках. Я завидую его стойкой и вечной привязанности к друзьям. Я завидую диапазону его дарований. Я завидую силе его самоощущения. Я преклоняюсь перед формулой его существования: «Omnia mea mecum porto» («Всё своё ношу с собой») – он духовно и материально несёт шлейф биографии, помнит и любит всё, что с ним случилось.

Александр Ширвиндт из книги «Склероз рассеянный по жизни»

Он написал мне письмо:

"Дорогой Шурик!

Я прибегаю к эпистолярному жанру, потому что мне стыдно смотреть тебе в глаза, предлагая ЭТО. Речь идёт о персонаже по имени пианист Дима. Хотя он числится в ролях, фактически это эпизод. Если бы ты подарил нам 3–4 съемочных дня, это было бы для меня счастьем, а для картины украшением. Итак, спаси, пожалуйста, наше драматургически-половое бессилие и сыграй Диму.

Тату целуй. Твой Элик"

Вся наша ресторанная история с Люсей Гурченко в фильме была придумана на площадке.

В те годы существовало очень мощное Всероссийское объединение ресторанных оркестров. После выхода фильма на одном из его совещаний обсуждали мою роль. Была страшная полемика и крик. Одни говорили, что это издевательство над их профессией, другие – что, наоборот, тут сыграна судьба: талантливый пианист вынужден работать в ресторане. И у меня долго хранилось письмо – решение этого собрания. По-моему, они так и не договорились, издевался я или наоборот.

Я всю жизнь завидую Рязанову. Завидовать таланту стыдно, но, слава богу, кто-то придумал, что зависти бывают две – чёрная и белая. Я завидую белой. Я завидую его мужеству, моментальной реакции на зло и несправедливость, выраженной в резких поступках. Я завидую его стойкой и вечной привязанности к друзьям. Я завидую диапазону его дарований. Я завидую силе его самоощущения. Я преклоняюсь перед формулой его существования: «Omnia mea mecum porto» («Всё своё ношу с собой») – он духовно и материально несёт шлейф биографии, помнит и любит всё, что с ним случилось.

Александр Ширвиндт из книги «Склероз рассеянный по жизни»

Показать больше

При финансовой поддержке

Memes Admin

4 мс. назад