Александр Васильевич Немитц - капитан 1-го ранга Российского императорского флота, контр-адмирал Временного правительства — командующий Черноморским флотом, с февраля 1920 по декабрь 1921 года командующий Морскими силами РСФСР, советский флагман 1-го ранга (1936), вице-адмирал (1941).

После Октябрьской революции перешёл на сторону советской власти. Старался поддерживать флот в боеготовом состоянии, проводя боевые походы и учения. Тем не менее после революции дисциплина на флоте падала. Когда навстречу прорывавшемуся в Чёрное море крейсеру «Бреслау» были выдвинуты корабли флота, линкор «Свободная Россия» самовольно оставил позицию и ушёл в Севастополь. 13 декабря 1917 года, оповестив флот об отбытии в Петроград временно сдав должность начальнику штаба флота контр-адмиралу М. П. Саблину и оставив в Севастополе свою семью, Немитц выехал в Ставку главнокомандующего на Румынском фронте к генералу Д. Г. Щербачёву, которому был подчинён. Верховная Морская коллегия в Петрограде приговорила Немитца к расстрелу за оставление флота.

В марте 1919 года поступил на службу в Красную армию и был назначен начальником военно-морской части Одесского военного округа. В августе 1919 года был начштаба группы красных войск под командованием Якира, прорывавшихся из Одессы на север. Был ранен в ногу. Приказом Реввоенсовета Республики от 27 октября 1919 года награждён орденом Красного знамени.

C февраля 1920 по август 1921 года командующий Морскими и Речными силами Республики, одновременно управляющий делами Наркомата по военным делам РСФСР. С августа по ноябрь 1921 года — помощник Главнокомандующего Вооружёнными силами Республики по морским делам.

После Октябрьской революции перешёл на сторону советской власти. Старался поддерживать флот в боеготовом состоянии, проводя боевые походы и учения. Тем не менее после революции дисциплина на флоте падала. Когда навстречу прорывавшемуся в Чёрное море крейсеру «Бреслау» были выдвинуты корабли флота, линкор «Свободная Россия» самовольно оставил позицию и ушёл в Севастополь. 13 декабря 1917 года, оповестив флот об отбытии в Петроград временно сдав должность начальнику штаба флота контр-адмиралу М. П. Саблину и оставив в Севастополе свою семью, Немитц выехал в Ставку главнокомандующего на Румынском фронте к генералу Д. Г. Щербачёву, которому был подчинён. Верховная Морская коллегия в Петрограде приговорила Немитца к расстрелу за оставление флота.

В марте 1919 года поступил на службу в Красную армию и был назначен начальником военно-морской части Одесского военного округа. В августе 1919 года был начштаба группы красных войск под командованием Якира, прорывавшихся из Одессы на север. Был ранен в ногу. Приказом Реввоенсовета Республики от 27 октября 1919 года награждён орденом Красного знамени.

C февраля 1920 по август 1921 года командующий Морскими и Речными силами Республики, одновременно управляющий делами Наркомата по военным делам РСФСР. С августа по ноябрь 1921 года — помощник Главнокомандующего Вооружёнными силами Республики по морским делам.

Показать больше

2 годы назад

2 годы назад

2 годы назад

Если я сама тебе напишу ты обещаешь со мной пойти на встречу, пройти прогуляться или просто выпить кофе а там уже как получиться?

2 годы назад

2 годы назад

2 годы назад

Александр Александрович Самойло - русский и советский военачальник, участник Первой мировой и Гражданской войн. Командующий красным Восточным фронтом в мае 1919 года. Генерального штаба генерал-майор (до 1917). Генерал-лейтенант авиации (1940). Профессор (1943). Член ВКП(б) с 1944 года.

После Октябрьской революции перешёл на сторону большевиков. В качестве руководителя военной комиссии советской делегации участвовал в переговорах при заключении с Германией мирного договора в Брест-Литовске. Следуя распоряжению советского правительства об отмене знаков отличия, перед аудиенцией с командующим немецким Западным фронтом принцем Леопольдом Баварским в его резиденции в Скоках Самойло спорол с мундира генеральские погоны и лампасы, а также снял все ордена.

В феврале 1918 года генерал-майор А. А. Самойло добровольно вступил в РККА и был зачислен в распоряжение начальника штаба Западного фронта. Участник Гражданской войны: помощник начальника военрука Западного участка завесы, начальник штаба Беломорского военного округа, командующий сухопутными и морскими силами Архангельского района, начальник полевого штаба Северо-Восточного участка отрядов завесы.

В сентябре — ноябре 1918 года был начальником штаба 6-й армии, развернутой на базе отрядов этого участка завесы, затем до апреля 1920 года командовал этой армией, действовавшей в составе Северного фронта. Войска под его командованием провели Шенкурскую операцию, вели бои по освобождению железнодорожной линии Вологда — Архангельск, а после вывода английских войск провели операции по овладению городами Архангельск и Онега. В мае 1919 года генерал-майор Самойло командовал Восточным фронтом, войска которого в этот период провели Бугурусланскую и Белебейскую операции. С апреля 1920 года Самойло был прикомандирован к Полевому штабу РВСР и являлся членом комиссий по мирным переговорам с Финляндией и Турцией. С июня 1920 года и до упразднения Всероглавштаба в феврале 1921 года генерал-майор Самойло руководил деятельностью штаба, в ведении которого находились мобилизационные вопросы, совершенствование боевой и оперативной подготовки, а также обобщение боевого опыта. Затем Самойло был назначен 3-м помощником начальника Штаба РККА.

Участвовал в мирных переговорах с Финляндией в апреле 1920 года и с Турцией в марте 1921 года.

На основании приказа Реввоенсовета республики № 2262 от 10 октября 1921 года для руководства в войсках охотничьим спортом и рыболовством была создана Центральная комиссия охоты и рыболовства при Главном штабе РККА (ЦКОР), а в округах (фронтах) — окружные (фронтовые) комиссии. Первым председателем ЦКОР стал А. А. Самойло.

После Октябрьской революции перешёл на сторону большевиков. В качестве руководителя военной комиссии советской делегации участвовал в переговорах при заключении с Германией мирного договора в Брест-Литовске. Следуя распоряжению советского правительства об отмене знаков отличия, перед аудиенцией с командующим немецким Западным фронтом принцем Леопольдом Баварским в его резиденции в Скоках Самойло спорол с мундира генеральские погоны и лампасы, а также снял все ордена.

В феврале 1918 года генерал-майор А. А. Самойло добровольно вступил в РККА и был зачислен в распоряжение начальника штаба Западного фронта. Участник Гражданской войны: помощник начальника военрука Западного участка завесы, начальник штаба Беломорского военного округа, командующий сухопутными и морскими силами Архангельского района, начальник полевого штаба Северо-Восточного участка отрядов завесы.

В сентябре — ноябре 1918 года был начальником штаба 6-й армии, развернутой на базе отрядов этого участка завесы, затем до апреля 1920 года командовал этой армией, действовавшей в составе Северного фронта. Войска под его командованием провели Шенкурскую операцию, вели бои по освобождению железнодорожной линии Вологда — Архангельск, а после вывода английских войск провели операции по овладению городами Архангельск и Онега. В мае 1919 года генерал-майор Самойло командовал Восточным фронтом, войска которого в этот период провели Бугурусланскую и Белебейскую операции. С апреля 1920 года Самойло был прикомандирован к Полевому штабу РВСР и являлся членом комиссий по мирным переговорам с Финляндией и Турцией. С июня 1920 года и до упразднения Всероглавштаба в феврале 1921 года генерал-майор Самойло руководил деятельностью штаба, в ведении которого находились мобилизационные вопросы, совершенствование боевой и оперативной подготовки, а также обобщение боевого опыта. Затем Самойло был назначен 3-м помощником начальника Штаба РККА.

Участвовал в мирных переговорах с Финляндией в апреле 1920 года и с Турцией в марте 1921 года.

На основании приказа Реввоенсовета республики № 2262 от 10 октября 1921 года для руководства в войсках охотничьим спортом и рыболовством была создана Центральная комиссия охоты и рыболовства при Главном штабе РККА (ЦКОР), а в округах (фронтах) — окружные (фронтовые) комиссии. Первым председателем ЦКОР стал А. А. Самойло.

Показать больше

2 годы назад

Боец спецназа российской армии Эльбрус Гогичаев, спасший маленькую девочку Алену Таскаеву из здания школы в Беслане , захваченного чеченскими террористами в 2004 году, пришел на ее выпускной вечер в 2021 году.

2 годы назад

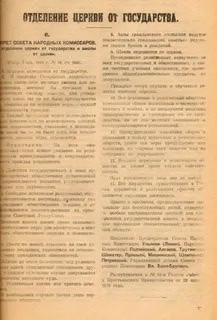

Вплоть до 1917 года в России церковь шла с государством рука об руку, хотя и находилась в подчиненном ему положении. Такие порядки ввел Петр I, упразднивший Патриаршество и учредивший Святейший правительствующий синод — высшую законодательную, административную и судебную инстанцию Русской православной церкви.

20 января ( 2 февраля) 1918 года был принят «Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви». Он вступил в силу 23 января (5 февраля) , когда был опубликован в «Газете Рабочего и Крестьянского Правительства».

«Церковь отделяется от государства», — гласил первый пункт декрета.

В остальных отмечалось, что «каждый гражданин может исповедывать любую религию или не исповедывать никакой» и запрещалось «издавать какие-либо местные законы или постановления, которые бы стесняли или ограничивали свободу совести, или устанавливали какие бы то ни было преимущества или привилегии на основании вероисповедной принадлежности граждан».

Религиозные воззрения больше не являлись поводом для уклонения от выполнения гражданских обязанностей. Отменялись религиозные обряды, связанные с действиями «государственных и иных публично-правовых установлений».

Кроме того, декрет запрещал преподавать религиозные вероучения в учебных заведениях — теперь делать это можно было лишь частно. Были запрещены и поборы в пользу церковных и религиозных сообществ. Также они теперь были лишены права собственности и не имели прав юридического лица. Все имущество церковных и религиозных сообществ было объявлено народным достоянием.

Представители церкви рассматривали происходящие реформы как «злостное покушение на весь строй жизни православной Церкви и акт открытого против нее гонения».

«Соборное постановление по поводу декрета совета народных комиссаров об отделении Церкви от государства», изданное после вступления декрета в силу, гласило: «Всякое участие как в издании сего враждебного Церкви узаконения, так и в попытках провести его в жизнь несовместимо с принадлежностью к православной Церкви и навлекает на виновных кары вплоть до отлучения от Церкви».

Патриарх Тихон призывал народ: «врагам церкви... противопоставьте силою веры вашего всенародного вопля, который остановит безумцев».

В городах устраивались крестные ходы. В целом, они проходили довольно мирно, однако несколько раз были и столкновения с властями, сопровождавшиеся кровопролитием.

Положения декрета систематически дополнялись новыми распоряжениями — например, об упразднении должностей законоучителей всех вероисповеданий. Также в феврале было издано постановление, гласившее, что «преподавание религиозных вероучений во всех государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, состоящих в ведении Народного комиссариата по Просвещению, и исполнение каких-либо религиозных обрядов в стенах школы не допускается».

Летом было предписано закрыть все духовные учебные заведения, в том числе частные, и передать их здания местным органам власти. Впрочем, совершеннолетние граждане имели право посещать богословские курсы. Таким образом, образовательная сфера теперь полностью находилась в ведении государства.

Активная конфискация церковного имущества началась почти сразу после принятия декрета. Ближе к осени Наркомюст издал дополнительные инструкции, предписывающие изъять все средства, находившиеся «в кассах местных храмов и молитвенных домов, у церковных старост, казначеев, приходских советов и коллективов, у настоятелей храмов, у благочинных, у епархиальных и уездных наблюдателей церковно-приходских школ, бывших духовных консисториях, в капиталах епархиальных архиереев, в Синоде, в Высшем церковном совете, в так называемой «патриаршей казне».

Сами храмы и реквизит для религиозных обрядов могли быть переданы в пользование религиозным общинам на основании специального договора.

В дальнейшем советское законодательство продолжило отделять атеистов от верующих. Если в 1918 году Конституция РСФСР гарантировала «свободу религиозной пропаганды», то в дальнейшем это словосочетание изменилось на «свободу вероисповеданий», а затем — просто на «свободу отправления религиозных культов».

Декрет был отменен 25 октября 1990 года .

20 января ( 2 февраля) 1918 года был принят «Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви». Он вступил в силу 23 января (5 февраля) , когда был опубликован в «Газете Рабочего и Крестьянского Правительства».

«Церковь отделяется от государства», — гласил первый пункт декрета.

В остальных отмечалось, что «каждый гражданин может исповедывать любую религию или не исповедывать никакой» и запрещалось «издавать какие-либо местные законы или постановления, которые бы стесняли или ограничивали свободу совести, или устанавливали какие бы то ни было преимущества или привилегии на основании вероисповедной принадлежности граждан».

Религиозные воззрения больше не являлись поводом для уклонения от выполнения гражданских обязанностей. Отменялись религиозные обряды, связанные с действиями «государственных и иных публично-правовых установлений».

Кроме того, декрет запрещал преподавать религиозные вероучения в учебных заведениях — теперь делать это можно было лишь частно. Были запрещены и поборы в пользу церковных и религиозных сообществ. Также они теперь были лишены права собственности и не имели прав юридического лица. Все имущество церковных и религиозных сообществ было объявлено народным достоянием.

Представители церкви рассматривали происходящие реформы как «злостное покушение на весь строй жизни православной Церкви и акт открытого против нее гонения».

«Соборное постановление по поводу декрета совета народных комиссаров об отделении Церкви от государства», изданное после вступления декрета в силу, гласило: «Всякое участие как в издании сего враждебного Церкви узаконения, так и в попытках провести его в жизнь несовместимо с принадлежностью к православной Церкви и навлекает на виновных кары вплоть до отлучения от Церкви».

Патриарх Тихон призывал народ: «врагам церкви... противопоставьте силою веры вашего всенародного вопля, который остановит безумцев».

В городах устраивались крестные ходы. В целом, они проходили довольно мирно, однако несколько раз были и столкновения с властями, сопровождавшиеся кровопролитием.

Положения декрета систематически дополнялись новыми распоряжениями — например, об упразднении должностей законоучителей всех вероисповеданий. Также в феврале было издано постановление, гласившее, что «преподавание религиозных вероучений во всех государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, состоящих в ведении Народного комиссариата по Просвещению, и исполнение каких-либо религиозных обрядов в стенах школы не допускается».

Летом было предписано закрыть все духовные учебные заведения, в том числе частные, и передать их здания местным органам власти. Впрочем, совершеннолетние граждане имели право посещать богословские курсы. Таким образом, образовательная сфера теперь полностью находилась в ведении государства.

Активная конфискация церковного имущества началась почти сразу после принятия декрета. Ближе к осени Наркомюст издал дополнительные инструкции, предписывающие изъять все средства, находившиеся «в кассах местных храмов и молитвенных домов, у церковных старост, казначеев, приходских советов и коллективов, у настоятелей храмов, у благочинных, у епархиальных и уездных наблюдателей церковно-приходских школ, бывших духовных консисториях, в капиталах епархиальных архиереев, в Синоде, в Высшем церковном совете, в так называемой «патриаршей казне».

Сами храмы и реквизит для религиозных обрядов могли быть переданы в пользование религиозным общинам на основании специального договора.

В дальнейшем советское законодательство продолжило отделять атеистов от верующих. Если в 1918 году Конституция РСФСР гарантировала «свободу религиозной пропаганды», то в дальнейшем это словосочетание изменилось на «свободу вероисповеданий», а затем — просто на «свободу отправления религиозных культов».

Декрет был отменен 25 октября 1990 года .

Показать больше

При финансовой поддержке

Memes Admin

5 мс. назад