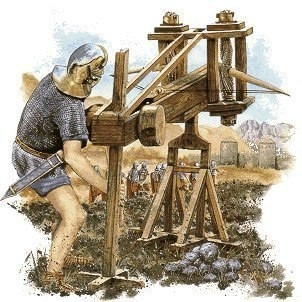

Скорпион (лат. scorpio) — древнеримское название небольшого стреломёта.

Не осталось технических описаний метательного оружия, относящихся непосредственно к скорпионам. Сведения о них касаются в основном их тактического применения, на основании чего и делаются выводы об их устройстве. Более того, в IV веке скорпионом грекоязычный автор Аммиан Марцеллин именовал совсем другое оружие — онагры.

Первые упоминания о скорпионах относятся к III в. до н. э., причем вооружены ими были противники Рима. Полибий при описании осады римлянами Сиракуз дал краткое определение скорпиона как «маленькая катапульта, которая выстреливает железные дротики». Однако слово катапульта обозначала широкий класс метательного оружия, и из данного определения не ясно, были ли скорпионы 2-х плечевыми машинами торсионного действия как катапульта в узком смысле слова, или просто тяжелыми арбалетами, то есть механизированными луками. Однако автор IV века Вегеций отличает скорпионы от арбалетов, хотя его определение скорпиона мало что проясняет: «Скорпионами называлось то, что теперь мы называем ручными баллистами; названы они были так потому, что маленькими и тонкими стрелами они наносят смерть». К IV веку катапульты уже называли баллистами. Автор I в. до н. э. Витрувий, описывая устройство катапульты, упоминает и скорпионы. Из контекста ясно, что механизм бросания стрелы у скорпиона основан на тех же принципах, что и у катапульты. Также Витрувий заметил, что скорпион поворачивается одним человеком, то есть скорпион являлся станковой машиной.

Таким образом скорпионы представляли собой двухплечевые стреломёты торсионного действия (катапульты), обслуживаемые одним человеком.

В музее Йельского университета (США) хранится стрела для скорпиона (хотя возможно в то время они уже назывались по другому), так называемый болт, найденный археологами в засыпанном песками Дура-Европосе, бывшей римской крепости в Сирии в II—III вв. Длина болта 46 см; древко из ясеня диаметром 30 мм на оперенном конце суживается постепенно до 14 мм на конце с наконечником. Длина пирамидального железного наконечника — 46 мм.

Не осталось технических описаний метательного оружия, относящихся непосредственно к скорпионам. Сведения о них касаются в основном их тактического применения, на основании чего и делаются выводы об их устройстве. Более того, в IV веке скорпионом грекоязычный автор Аммиан Марцеллин именовал совсем другое оружие — онагры.

Первые упоминания о скорпионах относятся к III в. до н. э., причем вооружены ими были противники Рима. Полибий при описании осады римлянами Сиракуз дал краткое определение скорпиона как «маленькая катапульта, которая выстреливает железные дротики». Однако слово катапульта обозначала широкий класс метательного оружия, и из данного определения не ясно, были ли скорпионы 2-х плечевыми машинами торсионного действия как катапульта в узком смысле слова, или просто тяжелыми арбалетами, то есть механизированными луками. Однако автор IV века Вегеций отличает скорпионы от арбалетов, хотя его определение скорпиона мало что проясняет: «Скорпионами называлось то, что теперь мы называем ручными баллистами; названы они были так потому, что маленькими и тонкими стрелами они наносят смерть». К IV веку катапульты уже называли баллистами. Автор I в. до н. э. Витрувий, описывая устройство катапульты, упоминает и скорпионы. Из контекста ясно, что механизм бросания стрелы у скорпиона основан на тех же принципах, что и у катапульты. Также Витрувий заметил, что скорпион поворачивается одним человеком, то есть скорпион являлся станковой машиной.

Таким образом скорпионы представляли собой двухплечевые стреломёты торсионного действия (катапульты), обслуживаемые одним человеком.

В музее Йельского университета (США) хранится стрела для скорпиона (хотя возможно в то время они уже назывались по другому), так называемый болт, найденный археологами в засыпанном песками Дура-Европосе, бывшей римской крепости в Сирии в II—III вв. Длина болта 46 см; древко из ясеня диаметром 30 мм на оперенном конце суживается постепенно до 14 мм на конце с наконечником. Длина пирамидального железного наконечника — 46 мм.

Показать больше

2 годы назад

2 годы назад

2 годы назад

Если я сама тебе напишу ты обещаешь со мной пойти на встречу, пройти прогуляться или просто выпить кофе а там уже как получиться?

2 годы назад

2 годы назад

2 годы назад

Борьба Афины и Геракла с Лернейской Гидрой.

Арибалл. Коринф.

Глина. Ок. 600—575 гг. до н. э.

Высота 11,2 см.

Инв. № 92.AE.4.

Лос-Анджелес (США), Музей Джона Пола Гетти, Вилла Гетти Малибу.

Арибалл. Коринф.

Глина. Ок. 600—575 гг. до н. э.

Высота 11,2 см.

Инв. № 92.AE.4.

Лос-Анджелес (США), Музей Джона Пола Гетти, Вилла Гетти Малибу.

2 годы назад

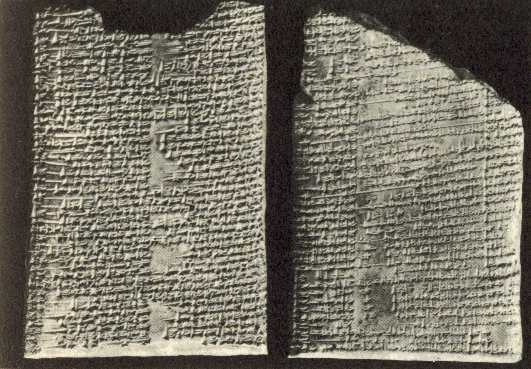

«Энума элиш»

Вавилоно-аккадский эпос о сотворении мира. Название — первые два слова из произведения: «enūma eliš» — «когда наверху». Текст, написанный шумерской клинописью, частично сохранился на семи глиняных табличках, найденных в библиотеке ассирийского царя Ашшурбанапала. Поэма датируется второй половиной II тыс. до н. э.

Первым, кто опубликовал текст данной поэмы, стал английский учёный Г. Смит в 1876 году. Русский учёный В. К. Шилейко в свою очередь первым перевёл все известные в то время месопотамские поэтические тексты с оригинала на русский язык, в том числе и «Энума Элиш» (1910-1920-е гг.)

Вавилоно-аккадский эпос о сотворении мира. Название — первые два слова из произведения: «enūma eliš» — «когда наверху». Текст, написанный шумерской клинописью, частично сохранился на семи глиняных табличках, найденных в библиотеке ассирийского царя Ашшурбанапала. Поэма датируется второй половиной II тыс. до н. э.

Первым, кто опубликовал текст данной поэмы, стал английский учёный Г. Смит в 1876 году. Русский учёный В. К. Шилейко в свою очередь первым перевёл все известные в то время месопотамские поэтические тексты с оригинала на русский язык, в том числе и «Энума Элиш» (1910-1920-е гг.)

Показать больше

2 годы назад

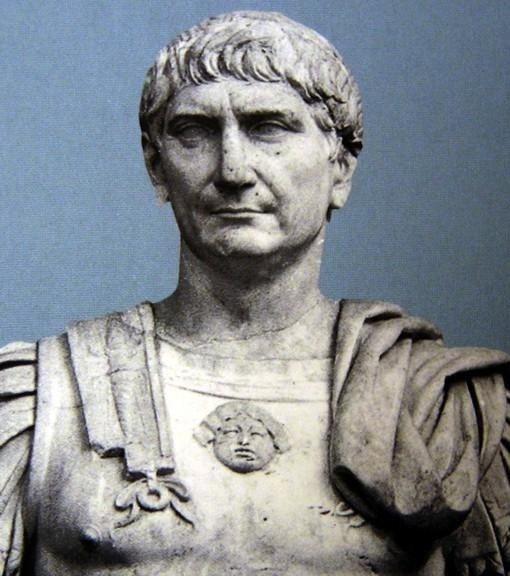

26 июня 107 г. н.э. - в Риме начинаются вторые Дакийские Игры.

26 июня Траян возвращается в Рим и отмечает свой триумф над даками и сарматами. По этому случаю состоялись грандиозные праздники. Они продолжались 123 дня. Чтобы удовлетворить потребность римской публики в зрелищах, в них участвовали 10 000 гладиаторов и 11 000 хищников. Было отчеканено множество монет и три памятных медали. Так как из Дакии было доставлено большое количество золота и огромное количество рабов, за 106 год были отменены все налоги. Более того, каждый налогоплательщик получил по 650 денариев.

26 июня Траян возвращается в Рим и отмечает свой триумф над даками и сарматами. По этому случаю состоялись грандиозные праздники. Они продолжались 123 дня. Чтобы удовлетворить потребность римской публики в зрелищах, в них участвовали 10 000 гладиаторов и 11 000 хищников. Было отчеканено множество монет и три памятных медали. Так как из Дакии было доставлено большое количество золота и огромное количество рабов, за 106 год были отменены все налоги. Более того, каждый налогоплательщик получил по 650 денариев.

Показать больше

2 годы назад

Тилля-Тепе.

Тилля-тепе («золотой холм»), холм около современного города Шибаргана в Афганистане с остатками следов древних сооружений. Это было наиболее древнее поселение всего Шиберганского района. Оно возникло около трех тысяч лет назад. Холм Тилля-тепе представляет собой руины не рядового поселка, а монументального сооружения, видимо храма, построенного в конце II тысячелетия до н. э. Благочестивые прихожане возвели на этом месте шестиметровой высоты кирпичную платформу, обнесли её мощной оборонительной стеной с круглыми башнями. Внутри храм разделяла массивная стена на два парадных многоколонных зала с алтарем в центре одного из них. Несколько раз храм перестраивался и видоизменялся, пока к середине I тысячелетия до н. э. не был сожжен пришельцами. На пепелище некоторое время ютилась небольшая деревушка, но и она вскоре опустела. В IV в. до н. э., когда в Бактрию вступают войска Александра Македонского, это был уже совершенно безлюдный холм.

Раскопки Тилля-тепе в 1969-1979 годах производила советско-афганская археологическая экспедиция под руководством Виктора Сарианиди. В 1978 г. при раскопках кушанских царских захоронений I века до н. э. были найдены многочисленные золотые предметы

(так называемое Бактрийское золото).ф

Тилля-тепе («золотой холм»), холм около современного города Шибаргана в Афганистане с остатками следов древних сооружений. Это было наиболее древнее поселение всего Шиберганского района. Оно возникло около трех тысяч лет назад. Холм Тилля-тепе представляет собой руины не рядового поселка, а монументального сооружения, видимо храма, построенного в конце II тысячелетия до н. э. Благочестивые прихожане возвели на этом месте шестиметровой высоты кирпичную платформу, обнесли её мощной оборонительной стеной с круглыми башнями. Внутри храм разделяла массивная стена на два парадных многоколонных зала с алтарем в центре одного из них. Несколько раз храм перестраивался и видоизменялся, пока к середине I тысячелетия до н. э. не был сожжен пришельцами. На пепелище некоторое время ютилась небольшая деревушка, но и она вскоре опустела. В IV в. до н. э., когда в Бактрию вступают войска Александра Македонского, это был уже совершенно безлюдный холм.

Раскопки Тилля-тепе в 1969-1979 годах производила советско-афганская археологическая экспедиция под руководством Виктора Сарианиди. В 1978 г. при раскопках кушанских царских захоронений I века до н. э. были найдены многочисленные золотые предметы

(так называемое Бактрийское золото).ф

Показать больше

При финансовой поддержке

Memes Admin

5 мс. назад