1 мс. назад

645 лет назад русское войско Дмитрия Донского разбило армию Мамая в Куликовской битве

На призыв великого князя Дмитрия Ивановича о сборе русского ополчения откликнулись войска Суздальского, Смоленского, Тверского и других княжеств. Преподобный Сергий Радонежский благословил русских воинов на битву с ордынцами. Победа на Куликовом поле стала символом сопротивления и начала освобождения Руси от монголо-татарского ига.

На призыв великого князя Дмитрия Ивановича о сборе русского ополчения откликнулись войска Суздальского, Смоленского, Тверского и других княжеств. Преподобный Сергий Радонежский благословил русских воинов на битву с ордынцами. Победа на Куликовом поле стала символом сопротивления и начала освобождения Руси от монголо-татарского ига.

Показать больше

1 мс. назад

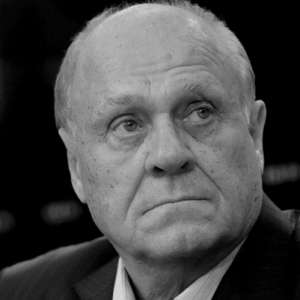

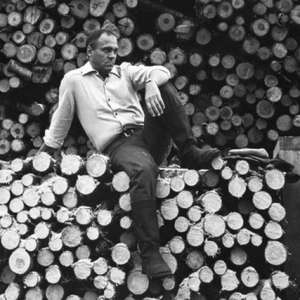

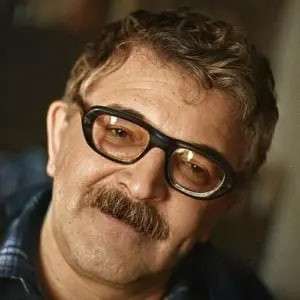

17 сентября 1939 года родился Владимир Валентинович Меньшов, великий актер и режиссёр, сценарист, честный человек и большой друг «Цифровой истории»

Мы любим его за шедевры отечественного кино: «Розыгрыш», «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби»,«Ширли-мырли», а также прекрасные актёрские работы.

В одном из последних интервью Меньшов поделился:

«Главные этапы моего познания и взросления - это тоже фильмы. Для меня режиссура не превратилась в ремесло, потому что каждая новая картина для меня - это новое начало».

Владимира Валентиновича нет с нами уже четыре года, но мы также чтим его за твёрдую гражданскую позицию и уважение к прошлому своей страны.

Мы любим его за шедевры отечественного кино: «Розыгрыш», «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби»,«Ширли-мырли», а также прекрасные актёрские работы.

В одном из последних интервью Меньшов поделился:

«Главные этапы моего познания и взросления - это тоже фильмы. Для меня режиссура не превратилась в ремесло, потому что каждая новая картина для меня - это новое начало».

Владимира Валентиновича нет с нами уже четыре года, но мы также чтим его за твёрдую гражданскую позицию и уважение к прошлому своей страны.

Показать больше

1 мс. назад

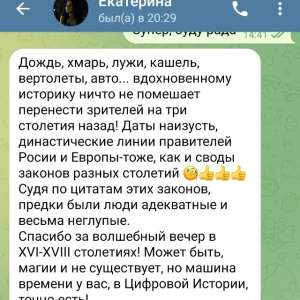

«Ради такой экскурсии нужно ехать в Петербург!»

Делимся вашими отзывами с экскурсии Ксении Чепиковой «Охота на ведьм в Петербурге».

Присоединяйтесь. Колдовать не будем, но о местных петербургских ведьмах, знахарях и ворожеях узнаем. А также:

–Попробуем подсчитать, сколько раз пытались заколдовать императрицу Елизавету;

–Прочитаем текст договора с Плутон Плутоновичем (Дьяволом);

– Расследуем несколько колдовских преступлений и узнаем о самой неудачной попытке приворота в Российской Империи.

Места ещё есть!

📍Встречаемся 20 и 27 сентября в 16:00 у памятника архитектору Трезини (Университетская набережная 21В).

Записаться можно у Лады в личных сообщениях.

👉🏻ТГ для связи: radoradosan

До встречи на #экскурсииЦИ !

Делимся вашими отзывами с экскурсии Ксении Чепиковой «Охота на ведьм в Петербурге».

Присоединяйтесь. Колдовать не будем, но о местных петербургских ведьмах, знахарях и ворожеях узнаем. А также:

–Попробуем подсчитать, сколько раз пытались заколдовать императрицу Елизавету;

–Прочитаем текст договора с Плутон Плутоновичем (Дьяволом);

– Расследуем несколько колдовских преступлений и узнаем о самой неудачной попытке приворота в Российской Империи.

Места ещё есть!

📍Встречаемся 20 и 27 сентября в 16:00 у памятника архитектору Трезини (Университетская набережная 21В).

Записаться можно у Лады в личных сообщениях.

👉🏻ТГ для связи: radoradosan

До встречи на #экскурсииЦИ !

Показать больше

1 мс. назад

«Подсудимый находился в затруднительном положении и из-за слабости не нашел в себе мужества вернуться на правильный путь»

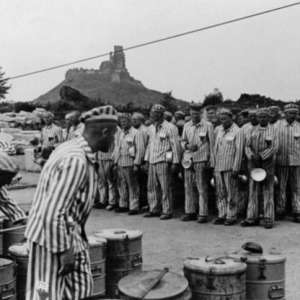

Скандальные хроники судов ФРГ. Эпизод 24: палач из концлагеря Флоссенбюрг.

14 ноября 1955 года земельный суд Вайдена приговорил проживающего в Хайлигенхаусе подсобного рабочего Адольфа Ниса к четырём годам заключения в тюрьме строгого режима. Бывший обершарфюрер СС участвовал в казнях в концлагере Флоссенбюрг. Он лично повесил шесть русских женщин, одного поляка и участвовал в ещё одном убийстве.

О преступнике из концлагеря Флоссенбюрг читайте в новом тексте Ивана Будилова.

Адольф Фридрих Нис родился 10 февраля 1905 года в Вайльбурге (Гессен). После окончания школы изучал машиностроение в техникуме во Фридберге. Нис прошел одно из вступительных испытаний и учился до 1928 или 1929 года. Потом бросил учёбу и стал безработным. В последующие годы перебивался случайными заработками, трудясь на каменоломне, лесорубом и на железной дороге.

В 1933 году вступил в НСДАП и СС. С февраля 1936 года работал инспектором пожарной безопасности в районной администрации в Узингене. 3 января 1940 года Ниса призвали в войска СС. Он прошёл базовую подготовку в Радоме, в мае его перевели в Голландию. 1 октября 1940 года Ниса демобилизовали, и он вернулся на прежнюю работу инспектора пожарной безопасности. В распоряжение суда имелась запись о результате осмотра из медицинского пункта проверки пригодности СС в Дахау, в которой подчёркивалось, что Нис «в будущем хотел бы охранять заключённых».

20 января 1941 года Ниса снова призвали в войска СС и направили в концлагерь Флоссенбюрг. От простого охранника он дослужился до помощника блокфюрера. В августе или сентябре 1942 года его перевели на службу в лагерную тюрьму, и Нис стал одним из заведующих арестного помещения.

Концлагерь Флоссенбюрг задумывался для использования подневольного труда узников в экономических интересах СС. 3 мая 1938 года концлагерь открылся и принял первых заключённых из Дахау. Узники добывали гранит в каменоломнях. К 1943 году Флоссенбюрг превратился в лагерь с более чем 70 филиалами. Всего же через лагерь прошло около 100 000 человек, из которых погибло 30 000.

Во Флоссенбюрге проводили большое количество казней, в основном вблизи крематория, а иногда и в помещении здания крематория. Казни публично осуществлялись на площади для переклички, большое количество проводилось во дворе тюрьмы. Заключённых, которых должны были казнить, отправляли в изолятор.

Нис участвовал в 20 казнях: дважды в расстрелах возле крематория, а также в расстрелах и повешениях во дворе тюрьмы. Казнили узников по распоряжению из Главного управления имперской безопасности (РСХА). Каждое утро во Флоссенбюрге политический отдел доставлял эти приказы заведующему арестным помещением.

Вместе с унтершарфюрером СС Кристианом Мором (1890-1947) Нис казнил через повешение по меньшей мере шестерых женщин. Нис сам надел им петли на шею и привёл в действие спусковой механизм. Остальные из 20 казнённых были мужчинами. 6 января 1943 года рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер приказал, чтобы заключенных-мужчин вешали только сами заключенные, что, впрочем, не мешало Нису готовиться к казням и содействовать их осуществлению.

Шесть женщин, которых Нис с помощью унтершарфюрера Мора казнил, были русскими. Самой старшей было около 42-43 лет, самой младшей — 18 лет. Их обвинили в партизанской деятельности. Точную дату казни на процессе не смогли установить, вероятно, она прошла зимой 1943/1944 года. Когда последнюю привели на место казни, она увидела, что её спутницы по несчастью уже повешены, а некоторые ещё мучаются. Женщина упала в обморок на полпути к эшафоту. Тогда комендант оберштурмбаннфюрер СС Макс Кёгель (1895—1946) попросил лагерного врача, доктора Альфреда Шнабеля (1888—1955), привести женщину в чувство. По правилам, чтобы казнь состоялась, человек должен был быть в сознании. Однако врач отказался вмешаться, сославшись на то, что это не входит в его обязанности. Он должен был только констатировать смерть. Возник спор между врачом и комендантом. Нис сначала ждал, но затем, не имея прямого приказа, схватил потерявшую сознание женщину и повесил её. К этому моменту спор между комендантом и лагерным врачом ещё не закончился.

Однажды на площади для переклички публично повесили молодого поляка 17-18 лет. Адъютант Людвиг Баумгартнер зачитал смертный приговор, согласно которому этот поляк изнасиловал немецкую женщину. Свидетели Фе. и Ку. (прим. автора — оба заключённые, фамилии в материалах дела не указаны), которые в то время относили трупы, сняли поляка со столба и понесли его в морг.

Когда через некоторое время Фе. и Ку. принесли новый труп, якобы мёртвый поляк сидел на груде трупов и рыдал. Оба свидетеля были потрясены. Ку. вновь запер морг и побежал к Нису в изолятор, Фе. связался с заключённым, работавшем в лазарете. Нис пришёл в морг и повесил ещё живого поляка на перекладине

Нис содействовал убийствам заключенных смертельными инъекциями. Он дежурил в лагерной тюрьме, когда под арест поместили советского гражданина, украинца 15-17 лет. Через 4-5 дней лагерный врач Рихард Троммер пришёл в тюрьму и попросил Ниса открыть камеру молодого заключенного. Троммера сопровождали два или три санитара. Один из них принес с собой довольно большой шприц с длинной иглой, а другой — бутылку, наполненную жидкостью.

Заключённый Буден, который работал в изоляторе помощником, сообщил, что советскому пленному сделают укол. Один из санитаров держал несчастного за ноги, другой — за руку. Нис держал заключённого за другую руку, чтобы сломить любое сопротивление. Доктор Троммер ввёл смертельную инъекцию. Заключённый умер через несколько минут.

После казни специально назначенные заключённые вывозили тела в крематорий. Участники казней, в том числе Нис, получали специальную премию в виде шнапса, сигарет и колбасы. Нис объяснял необходимость казни следующим образом: «Это враги моего народа, и они должны исчезнуть, даже если это будет тяжко».

Осенью 1944 года Нис стал руководителем филиала Флоссенбюрга в городе Байройт. После побега заключённого его перевели в другой филиал в Миттвайде.

В Австрии Нис попал в американский плен, из которого его освободили 1 мая 1946 года. Из-за своей принадлежности к нацистской партии он не смог вернуться на прежнюю работу и стал подсобным рабочим в строительном магазине. Во время процедуры денацификации Нис упорно отрицал, что вообще когда-либо служил во Флоссенбюрге. Якобы в январе 1941 года его направили в Нюрнбергский разведывательный учебный батальон СС, штаб которого располагался в Флоссенбюрге, и что после выдачи униформы его немедленно перевели в Нюрнберг. 12 апреля 1948 года Ниса отнесли к категории III (незначительно виновные) и выписали штраф в 500 марок. Ему дали полгода испытательного срока и наложили некоторые профессиональные ограничения.

Вскоре после окончания процедуры денацификации всплыла информация, что Нис выполнял особые поручения в концлагере Флоссенбюрг, и его разыскивали американские оккупационные власти. На процессе в Дахау по делу о преступлениях в концлагере Флоссенбюрг предстал его сослуживец Кристиан Мор, которого приговорили к смертной казни и повесили в 1947 году.

30 июня 1948 года Гессенская жандармерия допрашивала Ниса. Он заявил, что никогда не проходил службу в концлагере и не бывал во Флоссенбюрге. Он «никого не повесил и не расстрелял, не знал чинов СС из Флоссенбюрга, в частности имя Кристиана Мора ему якобы не знакомо». После допроса Ниса окружной судья должен был выдать ордер на арест. Однако ему отказали. Тогда 1 июля 1948 года палата по денацификации в Узингене издала предварительное распоряжение о немедленном аресте. Нис узнал об этом и в тот же день скрылся.

13 июня 1950 года окружной суд Узингена выдал ордер на арест по неустановленному количеству преступлений, связанных с убийством. Расследование продолжалось, но эсэсовцу удавалось не попадаться. В конце февраля 1954 года он поехал домой, чтобы попросить свою жену оформить новое удостоверение личности в районном управлении в Узингене. Сотрудник, выдающий документы, позвонил в полицию, и Ниса арестовали 2 марта 1954 года в Хайлигенхаусе. Даже находясь под арестом Нис, хоть и неохотно признавший факт службы во Флоссенбюрге, наотрез отказывался сознаваться в участии в казнях. Он говорил, что его единственной обязанностью было отводить заключенных к месту казни.

Суд пришёл к выводу, что главные виновники — это ответственные лица рейхсфюрера СС. Также огромная доля вины лежала на коменданте лагеря и его адъютантах. В мотивировочной части подробно изложена роль нацистского руководства в рассматриваемых на процессе преступлениях: «рейхсфюрер СС и высшие должностные лица Главного управления имперской безопасности в 20 рассматриваемых случаях преднамеренно отдали приказ о незаконном убийстве. Они действовали из неизменных убеждений. Все противники политической системы того времени, независимо от того, в какой форме они противостояли нацистскому руководству, оказались вне правового поля, и, прежде всего, к представителям восточных народов относились как к людям второго сорта». Под восточными народами, скорее всего, подразумевались славяне, большинство из которых проживало в Польше и Советском союзе. Подсудимый оказывал активную помощь в совершении преступлений, это и послужило причиной убийства узников. Нис знал о низменных мотивах главных преступников, поэтому его действия квалифицировали как пособничество в убийстве. То, что его признали не исполнителем, а пособником, объяснялось отсутствием у него личной заинтересованности в совершении деяния.

При назначении наказания суд обратил внимание на смягчающие и отягчающие обстоятельства. Отягчающими обстоятельствами стало то, что заключённые подверглись тяжелым мукам и испытали душевные страдания, в то время как подсудимый проявил необычайную бесчувственность. Наказание смягчило, по мнению суда, то, что с момента совершения преступления прошло много времени, а Нис стал преступником в связи со сложившимися тогда условиями. Факт то

Скандальные хроники судов ФРГ. Эпизод 24: палач из концлагеря Флоссенбюрг.

14 ноября 1955 года земельный суд Вайдена приговорил проживающего в Хайлигенхаусе подсобного рабочего Адольфа Ниса к четырём годам заключения в тюрьме строгого режима. Бывший обершарфюрер СС участвовал в казнях в концлагере Флоссенбюрг. Он лично повесил шесть русских женщин, одного поляка и участвовал в ещё одном убийстве.

О преступнике из концлагеря Флоссенбюрг читайте в новом тексте Ивана Будилова.

Адольф Фридрих Нис родился 10 февраля 1905 года в Вайльбурге (Гессен). После окончания школы изучал машиностроение в техникуме во Фридберге. Нис прошел одно из вступительных испытаний и учился до 1928 или 1929 года. Потом бросил учёбу и стал безработным. В последующие годы перебивался случайными заработками, трудясь на каменоломне, лесорубом и на железной дороге.

В 1933 году вступил в НСДАП и СС. С февраля 1936 года работал инспектором пожарной безопасности в районной администрации в Узингене. 3 января 1940 года Ниса призвали в войска СС. Он прошёл базовую подготовку в Радоме, в мае его перевели в Голландию. 1 октября 1940 года Ниса демобилизовали, и он вернулся на прежнюю работу инспектора пожарной безопасности. В распоряжение суда имелась запись о результате осмотра из медицинского пункта проверки пригодности СС в Дахау, в которой подчёркивалось, что Нис «в будущем хотел бы охранять заключённых».

20 января 1941 года Ниса снова призвали в войска СС и направили в концлагерь Флоссенбюрг. От простого охранника он дослужился до помощника блокфюрера. В августе или сентябре 1942 года его перевели на службу в лагерную тюрьму, и Нис стал одним из заведующих арестного помещения.

Концлагерь Флоссенбюрг задумывался для использования подневольного труда узников в экономических интересах СС. 3 мая 1938 года концлагерь открылся и принял первых заключённых из Дахау. Узники добывали гранит в каменоломнях. К 1943 году Флоссенбюрг превратился в лагерь с более чем 70 филиалами. Всего же через лагерь прошло около 100 000 человек, из которых погибло 30 000.

Во Флоссенбюрге проводили большое количество казней, в основном вблизи крематория, а иногда и в помещении здания крематория. Казни публично осуществлялись на площади для переклички, большое количество проводилось во дворе тюрьмы. Заключённых, которых должны были казнить, отправляли в изолятор.

Нис участвовал в 20 казнях: дважды в расстрелах возле крематория, а также в расстрелах и повешениях во дворе тюрьмы. Казнили узников по распоряжению из Главного управления имперской безопасности (РСХА). Каждое утро во Флоссенбюрге политический отдел доставлял эти приказы заведующему арестным помещением.

Вместе с унтершарфюрером СС Кристианом Мором (1890-1947) Нис казнил через повешение по меньшей мере шестерых женщин. Нис сам надел им петли на шею и привёл в действие спусковой механизм. Остальные из 20 казнённых были мужчинами. 6 января 1943 года рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер приказал, чтобы заключенных-мужчин вешали только сами заключенные, что, впрочем, не мешало Нису готовиться к казням и содействовать их осуществлению.

Шесть женщин, которых Нис с помощью унтершарфюрера Мора казнил, были русскими. Самой старшей было около 42-43 лет, самой младшей — 18 лет. Их обвинили в партизанской деятельности. Точную дату казни на процессе не смогли установить, вероятно, она прошла зимой 1943/1944 года. Когда последнюю привели на место казни, она увидела, что её спутницы по несчастью уже повешены, а некоторые ещё мучаются. Женщина упала в обморок на полпути к эшафоту. Тогда комендант оберштурмбаннфюрер СС Макс Кёгель (1895—1946) попросил лагерного врача, доктора Альфреда Шнабеля (1888—1955), привести женщину в чувство. По правилам, чтобы казнь состоялась, человек должен был быть в сознании. Однако врач отказался вмешаться, сославшись на то, что это не входит в его обязанности. Он должен был только констатировать смерть. Возник спор между врачом и комендантом. Нис сначала ждал, но затем, не имея прямого приказа, схватил потерявшую сознание женщину и повесил её. К этому моменту спор между комендантом и лагерным врачом ещё не закончился.

Однажды на площади для переклички публично повесили молодого поляка 17-18 лет. Адъютант Людвиг Баумгартнер зачитал смертный приговор, согласно которому этот поляк изнасиловал немецкую женщину. Свидетели Фе. и Ку. (прим. автора — оба заключённые, фамилии в материалах дела не указаны), которые в то время относили трупы, сняли поляка со столба и понесли его в морг.

Когда через некоторое время Фе. и Ку. принесли новый труп, якобы мёртвый поляк сидел на груде трупов и рыдал. Оба свидетеля были потрясены. Ку. вновь запер морг и побежал к Нису в изолятор, Фе. связался с заключённым, работавшем в лазарете. Нис пришёл в морг и повесил ещё живого поляка на перекладине

Нис содействовал убийствам заключенных смертельными инъекциями. Он дежурил в лагерной тюрьме, когда под арест поместили советского гражданина, украинца 15-17 лет. Через 4-5 дней лагерный врач Рихард Троммер пришёл в тюрьму и попросил Ниса открыть камеру молодого заключенного. Троммера сопровождали два или три санитара. Один из них принес с собой довольно большой шприц с длинной иглой, а другой — бутылку, наполненную жидкостью.

Заключённый Буден, который работал в изоляторе помощником, сообщил, что советскому пленному сделают укол. Один из санитаров держал несчастного за ноги, другой — за руку. Нис держал заключённого за другую руку, чтобы сломить любое сопротивление. Доктор Троммер ввёл смертельную инъекцию. Заключённый умер через несколько минут.

После казни специально назначенные заключённые вывозили тела в крематорий. Участники казней, в том числе Нис, получали специальную премию в виде шнапса, сигарет и колбасы. Нис объяснял необходимость казни следующим образом: «Это враги моего народа, и они должны исчезнуть, даже если это будет тяжко».

Осенью 1944 года Нис стал руководителем филиала Флоссенбюрга в городе Байройт. После побега заключённого его перевели в другой филиал в Миттвайде.

В Австрии Нис попал в американский плен, из которого его освободили 1 мая 1946 года. Из-за своей принадлежности к нацистской партии он не смог вернуться на прежнюю работу и стал подсобным рабочим в строительном магазине. Во время процедуры денацификации Нис упорно отрицал, что вообще когда-либо служил во Флоссенбюрге. Якобы в январе 1941 года его направили в Нюрнбергский разведывательный учебный батальон СС, штаб которого располагался в Флоссенбюрге, и что после выдачи униформы его немедленно перевели в Нюрнберг. 12 апреля 1948 года Ниса отнесли к категории III (незначительно виновные) и выписали штраф в 500 марок. Ему дали полгода испытательного срока и наложили некоторые профессиональные ограничения.

Вскоре после окончания процедуры денацификации всплыла информация, что Нис выполнял особые поручения в концлагере Флоссенбюрг, и его разыскивали американские оккупационные власти. На процессе в Дахау по делу о преступлениях в концлагере Флоссенбюрг предстал его сослуживец Кристиан Мор, которого приговорили к смертной казни и повесили в 1947 году.

30 июня 1948 года Гессенская жандармерия допрашивала Ниса. Он заявил, что никогда не проходил службу в концлагере и не бывал во Флоссенбюрге. Он «никого не повесил и не расстрелял, не знал чинов СС из Флоссенбюрга, в частности имя Кристиана Мора ему якобы не знакомо». После допроса Ниса окружной судья должен был выдать ордер на арест. Однако ему отказали. Тогда 1 июля 1948 года палата по денацификации в Узингене издала предварительное распоряжение о немедленном аресте. Нис узнал об этом и в тот же день скрылся.

13 июня 1950 года окружной суд Узингена выдал ордер на арест по неустановленному количеству преступлений, связанных с убийством. Расследование продолжалось, но эсэсовцу удавалось не попадаться. В конце февраля 1954 года он поехал домой, чтобы попросить свою жену оформить новое удостоверение личности в районном управлении в Узингене. Сотрудник, выдающий документы, позвонил в полицию, и Ниса арестовали 2 марта 1954 года в Хайлигенхаусе. Даже находясь под арестом Нис, хоть и неохотно признавший факт службы во Флоссенбюрге, наотрез отказывался сознаваться в участии в казнях. Он говорил, что его единственной обязанностью было отводить заключенных к месту казни.

Суд пришёл к выводу, что главные виновники — это ответственные лица рейхсфюрера СС. Также огромная доля вины лежала на коменданте лагеря и его адъютантах. В мотивировочной части подробно изложена роль нацистского руководства в рассматриваемых на процессе преступлениях: «рейхсфюрер СС и высшие должностные лица Главного управления имперской безопасности в 20 рассматриваемых случаях преднамеренно отдали приказ о незаконном убийстве. Они действовали из неизменных убеждений. Все противники политической системы того времени, независимо от того, в какой форме они противостояли нацистскому руководству, оказались вне правового поля, и, прежде всего, к представителям восточных народов относились как к людям второго сорта». Под восточными народами, скорее всего, подразумевались славяне, большинство из которых проживало в Польше и Советском союзе. Подсудимый оказывал активную помощь в совершении преступлений, это и послужило причиной убийства узников. Нис знал о низменных мотивах главных преступников, поэтому его действия квалифицировали как пособничество в убийстве. То, что его признали не исполнителем, а пособником, объяснялось отсутствием у него личной заинтересованности в совершении деяния.

При назначении наказания суд обратил внимание на смягчающие и отягчающие обстоятельства. Отягчающими обстоятельствами стало то, что заключённые подверглись тяжелым мукам и испытали душевные страдания, в то время как подсудимый проявил необычайную бесчувственность. Наказание смягчило, по мнению суда, то, что с момента совершения преступления прошло много времени, а Нис стал преступником в связи со сложившимися тогда условиями. Факт то

Показать больше

1 мс. назад

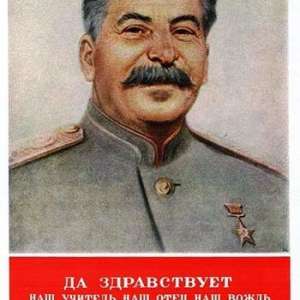

Лекции Кирилла Борисовича Назаренко Санкт-Петербурге!

Приглашаем на новый цикл лекций «История СССР 1920-30-х годов» в Лектории Петропавловской крепости (Иоанновский равелин).

Первая встреча состоится 23 сентября (вторник) в 18:30.

Лекции нового цикла будут проводиться один раз в месяц, вплоть до мая 2026 года.

Приходите!

Приглашаем на новый цикл лекций «История СССР 1920-30-х годов» в Лектории Петропавловской крепости (Иоанновский равелин).

Первая встреча состоится 23 сентября (вторник) в 18:30.

Лекции нового цикла будут проводиться один раз в месяц, вплоть до мая 2026 года.

Приходите!

Показать больше

1 мс. назад

Время собирать урожай и... рисовать натюрморты

Сегодня в рубрике #живопись_ЦИ собрали произведения из коллекции Эрмитажа.

1.«Натюрморт с медной посудой, овощами и фруктами». Корнелис Якоб Делф, 1615-1620 год;

2.«Натюрморт с рёмером и фруктами». Рулоф Кутс, 1623 год;

3.«Натюрморт с цветами и закуской». Георг Флегель, между 1630 и 1635-м;

4.«Натюpморт с вишнями и сыром». Иозеф Плепп, 1632 год;

5. «Натюрморт с виноградом». Адриан ван Утрехт, 1640-е;

6.«Плоды и омар на столе». Франсуа Рейкхалс, 1640 год;

7.«Десерт». Виллем Калф, 1653-1654 годы;

8. «Натюрморт с виноградом». Микеланджело дель Кампидольо, XVII век;

9. «Натюрморт». Каролина Фридерика Фридрих, конец XVIII- начало XIX века.

Сегодня в рубрике #живопись_ЦИ собрали произведения из коллекции Эрмитажа.

1.«Натюрморт с медной посудой, овощами и фруктами». Корнелис Якоб Делф, 1615-1620 год;

2.«Натюрморт с рёмером и фруктами». Рулоф Кутс, 1623 год;

3.«Натюрморт с цветами и закуской». Георг Флегель, между 1630 и 1635-м;

4.«Натюpморт с вишнями и сыром». Иозеф Плепп, 1632 год;

5. «Натюрморт с виноградом». Адриан ван Утрехт, 1640-е;

6.«Плоды и омар на столе». Франсуа Рейкхалс, 1640 год;

7.«Десерт». Виллем Калф, 1653-1654 годы;

8. «Натюрморт с виноградом». Микеланджело дель Кампидольо, XVII век;

9. «Натюрморт». Каролина Фридерика Фридрих, конец XVIII- начало XIX века.

Показать больше

1 мс. назад

Первый кубинский космонавт: как Арнальдо Тамайо Мендес полетел в космос благодаря СССР

18 сентября 1980 года с Байконура стартовал корабль «Союз-38». На борту находились командир экипажа Юрий Романенко и кубинец Арнальдо Тамайо Мендес.

В 1978 году Арнальдо Томайо Мендеса вместе с другим кубинским лётчиком Хосе Армандо Лопес Фальконом отобрали для подготовки к полёту по программе «Интеркосмос».

Благодаря программе граждане Болгарии, Венгрии, ГДР, Кубы, Монголии, Польши, Чехословакии, Румынии и Вьетнама вместе с советскими гражданами участвовали в пилотируемых полётах. Космонавты проводили научно-технические и биологические эксперименты: изучали как невесомость воздействует на рост микроорганизмов, характеристики земной атмосферы, влияние космической среды на человека и многое другое.

После полёта Арнальдо Тамайо Мендес получил звания Героя Республики Куба и Героя Советского Союза. Вернувшись на родину, он продолжил служить в ВВС Кубы, руководил Обществом военно-патриотического воспитания и возглавлял Общество кубино-советской дружбы.

18 сентября 1980 года с Байконура стартовал корабль «Союз-38». На борту находились командир экипажа Юрий Романенко и кубинец Арнальдо Тамайо Мендес.

В 1978 году Арнальдо Томайо Мендеса вместе с другим кубинским лётчиком Хосе Армандо Лопес Фальконом отобрали для подготовки к полёту по программе «Интеркосмос».

Благодаря программе граждане Болгарии, Венгрии, ГДР, Кубы, Монголии, Польши, Чехословакии, Румынии и Вьетнама вместе с советскими гражданами участвовали в пилотируемых полётах. Космонавты проводили научно-технические и биологические эксперименты: изучали как невесомость воздействует на рост микроорганизмов, характеристики земной атмосферы, влияние космической среды на человека и многое другое.

После полёта Арнальдо Тамайо Мендес получил звания Героя Республики Куба и Героя Советского Союза. Вернувшись на родину, он продолжил служить в ВВС Кубы, руководил Обществом военно-патриотического воспитания и возглавлял Общество кубино-советской дружбы.

Показать больше

1 мс. назад

Друзья! Делимся актуальным расписанием лекций-экскурсий спикеров Цифровой истории в ближайшие дни:

📅 19 сентября (пт)

🚶♂17:00 Тайны Петропавловки с Глебом Таргонским

🚶♂18:00 Герои и противники русской революции с Егором Яковлевым

📅 20 сентября (сб)

🚶♂12:40 Последний день Александра II с Борисом Кипнисом

⚓13:15 Петербург Великих людей с Егором Яковлевым

⚓14:30 Реки и каналы Петербурга с Егором Яковлевым

🚶♂15:30 Отечественная война 1812 года. Вокруг Казанского собора с Борисом Кипнисом

⚓✨23:30 Ночной Петербург. Развод мостов с Егором Яковлевым

📅 21 сентября (вс)

⚓12:00 Дворцы Петербурга с Егором Яковлевым

🚶♂12:30 Восстание декабристов с Борисом Кипнисом

⚓13:15 Петровский Петербург с Егором Яковлевым

🚶♂14:00 Бандитский Петербург: криминальная Лиговка с Глебом Таргонским

🚶♂16:00 Петербург молодого Достоевского с Борисом Кипнисом

Запись осуществляется у Егора Мишина в сообщениях. Все детали (места встреч, цены, продолжительность) всех наших прогулок смотрите здесь: https://vk.com/egortrip-r...

До встречи на #экскурсииЦИ !

📅 19 сентября (пт)

🚶♂17:00 Тайны Петропавловки с Глебом Таргонским

🚶♂18:00 Герои и противники русской революции с Егором Яковлевым

📅 20 сентября (сб)

🚶♂12:40 Последний день Александра II с Борисом Кипнисом

⚓13:15 Петербург Великих людей с Егором Яковлевым

⚓14:30 Реки и каналы Петербурга с Егором Яковлевым

🚶♂15:30 Отечественная война 1812 года. Вокруг Казанского собора с Борисом Кипнисом

⚓✨23:30 Ночной Петербург. Развод мостов с Егором Яковлевым

📅 21 сентября (вс)

⚓12:00 Дворцы Петербурга с Егором Яковлевым

🚶♂12:30 Восстание декабристов с Борисом Кипнисом

⚓13:15 Петровский Петербург с Егором Яковлевым

🚶♂14:00 Бандитский Петербург: криминальная Лиговка с Глебом Таргонским

🚶♂16:00 Петербург молодого Достоевского с Борисом Кипнисом

Запись осуществляется у Егора Мишина в сообщениях. Все детали (места встреч, цены, продолжительность) всех наших прогулок смотрите здесь: https://vk.com/egortrip-r...

До встречи на #экскурсииЦИ !

Показать больше

1 мс. назад

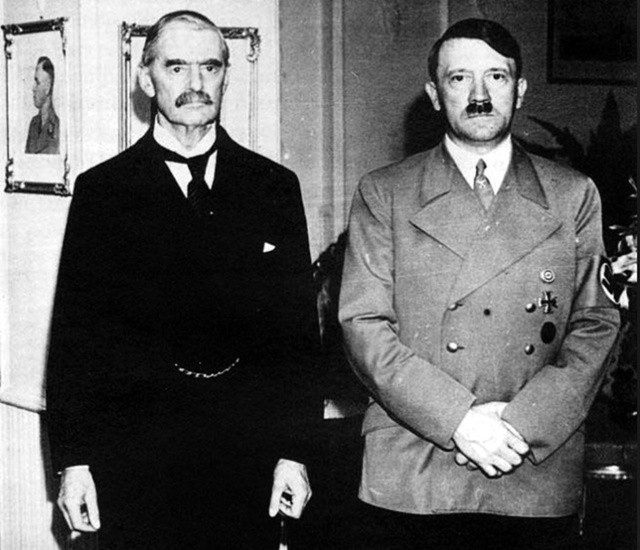

19 сентября 1938 года Британия и Франция в рамках «политики умиротворения» потребовали от Чехословакии передать Судетскую область Гитлеру

Текст заявления правительств Великобритании и Франции правительству Чехословакии:

1. Представители французского и британского правительств консультировались сегодня по вопросу об общем положении и рассмотрели доклад британского премьер-министра о его переговорах с Гитлером. Британские министры равным образом представили своим французским коллегам свои заключения, к которым они пришли на основе представленного им лордом Ренсименом отчета о работе его миссии. Представители обеих сторон убеждены, что в результате недавних событий создалось такое положение, когда дальнейшее сохранение в границах чехословацкого государства районов, населенных главным образом судетскими немцами, фактически не может более продолжаться без того, чтобы не поставить под угрозу интересы самой Чехословакии и интересы европейского мира. В свете этих соображений оба правительства вынуждены прийти к заключению, что поддержание мира и безопасности и жизненных интересов Чехословакии не может быть эффективно обеспечено, если эти районы сейчас же не передать Германской империи.

2. Это могло бы быть осуществлено либо путем прямой передачи, либо в результате плебисцита. Мы понимаем связанные с плебисцитом трудности, и нам известны уже изложенные вами возражения против этого пути, в частности возможность далеко идущих последствий в случае, если к этому вопросу подходить с точки зрения столь широкого принципа. По этой причине, и поскольку не поступит противоположных сообщений, мы предусматриваем, что вы, вероятно, предпочтете разрешить проблему судетских немцев путем прямой передачи Германии и в качестве обособленного вопроса.

3. Подлежащая передаче территория должна, вероятно, включать районы, немецкое население которых составляет свыше 50%, однако мы должны надеяться путем переговоров договориться об условиях исправления границ в тех случаях, когда это необходимо, посредством того или иного международного органа, включающего чешского представителя. Мы убеждены, что передача меньших районов на основе более высокого процентного соотношения явится нецелесообразной.

4. Указанному международному органу равным образом можно было бы передать вопросы о возможном обмене населения на основе права оптации в течение некоторого определенного срока времени.

5. Мы признаем, что в случае согласия правительства Чехословакии с предложенными мероприятиями, связанными с существенными изменениями в положении государства, оно будет вправе просить некоторую гарантию своей будущей безопасности.

6. В соответствии с этим правительство Его Величества в Соединенном Королевстве было бы согласно, в качестве вклада в дело умиротворения Европы, присоединиться к международной гарантии новых границ чехословацкого государства против неспровоцированной агрессии. Одним из основных условий такой гарантии явилось бы ограждение независимости Чехословакии путем замены существующих договоров, связанных с взаимными обязательствами военного характера, общей гарантией против неспровоцированной агрессии.

7. Как французское, так и британское правительства понимают, сколь велика жертва, требуемая от чехословацкого правительства делу [обеспечения] мира. Но поскольку это дело является общим для всей Европы, и в частности для Чехословакии, то они считают своим общим долгом изложить откровенно условия, необходимые для обеспечения этого дела.

8. Премьер-министр должен возобновить переговоры с Гитлером не позднее среды, а если представится возможным, даже раньше. Поэтому мы полагаем, что нам надлежит просить вас дать ответ как можно раньше.

***

Уже 29 сентября Германия, Италия, Франция и Англия подпишут Мюнхенское соглашение (Мюнхенский сговор). 1 октября немецкие войска пересекут границу Чехословакии. 15 марта 1939 года президент Чехословакии Эмиль Гаха под давлением фактически передаст Гитлеру контроль над оставшимися чешскими землями.

Текст заявления правительств Великобритании и Франции правительству Чехословакии:

1. Представители французского и британского правительств консультировались сегодня по вопросу об общем положении и рассмотрели доклад британского премьер-министра о его переговорах с Гитлером. Британские министры равным образом представили своим французским коллегам свои заключения, к которым они пришли на основе представленного им лордом Ренсименом отчета о работе его миссии. Представители обеих сторон убеждены, что в результате недавних событий создалось такое положение, когда дальнейшее сохранение в границах чехословацкого государства районов, населенных главным образом судетскими немцами, фактически не может более продолжаться без того, чтобы не поставить под угрозу интересы самой Чехословакии и интересы европейского мира. В свете этих соображений оба правительства вынуждены прийти к заключению, что поддержание мира и безопасности и жизненных интересов Чехословакии не может быть эффективно обеспечено, если эти районы сейчас же не передать Германской империи.

2. Это могло бы быть осуществлено либо путем прямой передачи, либо в результате плебисцита. Мы понимаем связанные с плебисцитом трудности, и нам известны уже изложенные вами возражения против этого пути, в частности возможность далеко идущих последствий в случае, если к этому вопросу подходить с точки зрения столь широкого принципа. По этой причине, и поскольку не поступит противоположных сообщений, мы предусматриваем, что вы, вероятно, предпочтете разрешить проблему судетских немцев путем прямой передачи Германии и в качестве обособленного вопроса.

3. Подлежащая передаче территория должна, вероятно, включать районы, немецкое население которых составляет свыше 50%, однако мы должны надеяться путем переговоров договориться об условиях исправления границ в тех случаях, когда это необходимо, посредством того или иного международного органа, включающего чешского представителя. Мы убеждены, что передача меньших районов на основе более высокого процентного соотношения явится нецелесообразной.

4. Указанному международному органу равным образом можно было бы передать вопросы о возможном обмене населения на основе права оптации в течение некоторого определенного срока времени.

5. Мы признаем, что в случае согласия правительства Чехословакии с предложенными мероприятиями, связанными с существенными изменениями в положении государства, оно будет вправе просить некоторую гарантию своей будущей безопасности.

6. В соответствии с этим правительство Его Величества в Соединенном Королевстве было бы согласно, в качестве вклада в дело умиротворения Европы, присоединиться к международной гарантии новых границ чехословацкого государства против неспровоцированной агрессии. Одним из основных условий такой гарантии явилось бы ограждение независимости Чехословакии путем замены существующих договоров, связанных с взаимными обязательствами военного характера, общей гарантией против неспровоцированной агрессии.

7. Как французское, так и британское правительства понимают, сколь велика жертва, требуемая от чехословацкого правительства делу [обеспечения] мира. Но поскольку это дело является общим для всей Европы, и в частности для Чехословакии, то они считают своим общим долгом изложить откровенно условия, необходимые для обеспечения этого дела.

8. Премьер-министр должен возобновить переговоры с Гитлером не позднее среды, а если представится возможным, даже раньше. Поэтому мы полагаем, что нам надлежит просить вас дать ответ как можно раньше.

***

Уже 29 сентября Германия, Италия, Франция и Англия подпишут Мюнхенское соглашение (Мюнхенский сговор). 1 октября немецкие войска пересекут границу Чехословакии. 15 марта 1939 года президент Чехословакии Эмиль Гаха под давлением фактически передаст Гитлеру контроль над оставшимися чешскими землями.

Показать больше

1 мс. назад

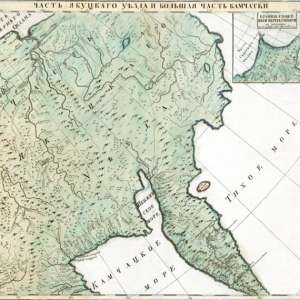

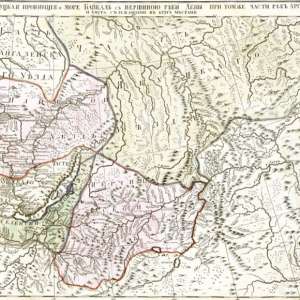

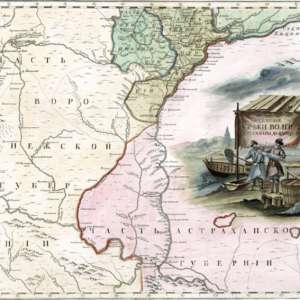

Россия глазами картографов XVIII века

13 сентября 1745 года Императорская Академия наук под руководством математика Леонарда Эйлера издала «Атлас Российский». В нём было девятнадцать карт российских губерний и одна генеральная карта страны.

Чтобы создать атлас, картографы 20 лет выполняли инструментальную съёмку. Также были использованы атласы Кирилова, выпущенные в 1731–1732 годах.

На картах были обозначены монастыри, порты, замки, крепости, остроги, железные и медные заводы, солеварни. А ещё места сражений и сторожевые заставы.

Издание перевели на немецкий, французский и латынь.

13 сентября 1745 года Императорская Академия наук под руководством математика Леонарда Эйлера издала «Атлас Российский». В нём было девятнадцать карт российских губерний и одна генеральная карта страны.

Чтобы создать атлас, картографы 20 лет выполняли инструментальную съёмку. Также были использованы атласы Кирилова, выпущенные в 1731–1732 годах.

На картах были обозначены монастыри, порты, замки, крепости, остроги, железные и медные заводы, солеварни. А ещё места сражений и сторожевые заставы.

Издание перевели на немецкий, французский и латынь.

Показать больше

1 мс. назад

«Россия — родина электричества»: изобретатель Павел Яблочков

«По залу мгновенно разлился белый яркий, но не режущий глаз, а мягкий свет, при котором цвета и краски женских лиц и туалетов сохраняли свою естественность, как при дневном свете. Эффект был поразительный».

Так «Новое время» в номере от 6 декабря 1878 года описало, как свечи Яблочкова осветили Большой (Каменный) театр в Петербурге.

Создатель свечи, Павел Яблочков, родился 14 сентября 1847 года в Сердобске. Изобретал он с детства: придумал прибор, отсчитывающий расстояние, пройденное повозкой, по числу оборотов её колеса.

Яблочков получил военно-инженерное образование в области электротехники, отслужил в армии. Уволившись в запас, устроился начальником службы телеграфа на Московско-Курской железной дороге.

Яблочков был очарован светом и электричеством. Благодаря кружку электриков-изобретателей и любителей электротехники при Политехническом музее, он узнал об опытах Александра Лодыгина.

Будучи начальником службы, он использовал мастерские для проверки своих изобретений. В это время он познакомился выдающимся русским электротехником Владимиром Чиколевым — автором первого проекта освещения Невского проспекта.

Вдохновившись изобретениями Чиколева, Яблочков увлёкся вольтовыми дугами.

В 1874 году он поместил на паровоз царского поезда электрический фонарь с вольтовой дугой. Яблочкову всю морозную ночь пришлось непрерывно следить за горением дуги.

В середине XIX века в духовых лампах использовали регуляторы. Они были нужны, поскольку расстояние между концами электродов в процессе работы лампы менялось. Регуляторы были самой сложной и дорогостоящей частью лампы.

Тогда Яблочкову пришла в голову простая, но безусловно гениальная мысль... Создать дуговую лампу без регулятора. В 1876 году он запатентовал изобретение во Франции.

Яблочков параллельно расположил угольные стержни-электроды. Электроды были разделены изоляционной прокладкой из каолина.Вольтова дуга получалась между концами угольных стержней.

Поджигала дугу тонкая угольная перемычка между верхними концами электродов.

Свеча включалась, перемычка сгорала. Ярко светило пламя дуги.

Свечи Яблочкова освещали здания по всему миру. Универсальный магазин Лувра, театр Шатле, площадь Оперы во Франции. Набережную Темзы и мост Ватерлоо в Лондоне.

В России в 1878 году морское ведомство проводило опыты освещения но системе Яблочкова на балтийских кораблях «Петр Великий», «Вице-адмирал Попов» и яхте «Ливадия».

14 апреля 1879 года Павла Яблочкова наградили именной медалью императорского Русского технического общества (РТО).

«Принимая во внимание, что Вы своими трудами и настойчивыми многолетними исследованиями и опытами первым достигли удовлетворительного на практике разрешения вопроса об электрическом освещении, общее собрание гг. членов императорского Русского технического общества в заседании 14 апреля сего года согласно предложению Совета общества, присудило Вам медаль с надписью ”Достойному Павлу Николаевичу Яблочкову”».

«По залу мгновенно разлился белый яркий, но не режущий глаз, а мягкий свет, при котором цвета и краски женских лиц и туалетов сохраняли свою естественность, как при дневном свете. Эффект был поразительный».

Так «Новое время» в номере от 6 декабря 1878 года описало, как свечи Яблочкова осветили Большой (Каменный) театр в Петербурге.

Создатель свечи, Павел Яблочков, родился 14 сентября 1847 года в Сердобске. Изобретал он с детства: придумал прибор, отсчитывающий расстояние, пройденное повозкой, по числу оборотов её колеса.

Яблочков получил военно-инженерное образование в области электротехники, отслужил в армии. Уволившись в запас, устроился начальником службы телеграфа на Московско-Курской железной дороге.

Яблочков был очарован светом и электричеством. Благодаря кружку электриков-изобретателей и любителей электротехники при Политехническом музее, он узнал об опытах Александра Лодыгина.

Будучи начальником службы, он использовал мастерские для проверки своих изобретений. В это время он познакомился выдающимся русским электротехником Владимиром Чиколевым — автором первого проекта освещения Невского проспекта.

Вдохновившись изобретениями Чиколева, Яблочков увлёкся вольтовыми дугами.

В 1874 году он поместил на паровоз царского поезда электрический фонарь с вольтовой дугой. Яблочкову всю морозную ночь пришлось непрерывно следить за горением дуги.

В середине XIX века в духовых лампах использовали регуляторы. Они были нужны, поскольку расстояние между концами электродов в процессе работы лампы менялось. Регуляторы были самой сложной и дорогостоящей частью лампы.

Тогда Яблочкову пришла в голову простая, но безусловно гениальная мысль... Создать дуговую лампу без регулятора. В 1876 году он запатентовал изобретение во Франции.

Яблочков параллельно расположил угольные стержни-электроды. Электроды были разделены изоляционной прокладкой из каолина.Вольтова дуга получалась между концами угольных стержней.

Поджигала дугу тонкая угольная перемычка между верхними концами электродов.

Свеча включалась, перемычка сгорала. Ярко светило пламя дуги.

Свечи Яблочкова освещали здания по всему миру. Универсальный магазин Лувра, театр Шатле, площадь Оперы во Франции. Набережную Темзы и мост Ватерлоо в Лондоне.

В России в 1878 году морское ведомство проводило опыты освещения но системе Яблочкова на балтийских кораблях «Петр Великий», «Вице-адмирал Попов» и яхте «Ливадия».

14 апреля 1879 года Павла Яблочкова наградили именной медалью императорского Русского технического общества (РТО).

«Принимая во внимание, что Вы своими трудами и настойчивыми многолетними исследованиями и опытами первым достигли удовлетворительного на практике разрешения вопроса об электрическом освещении, общее собрание гг. членов императорского Русского технического общества в заседании 14 апреля сего года согласно предложению Совета общества, присудило Вам медаль с надписью ”Достойному Павлу Николаевичу Яблочкову”».

Показать больше

1 мс. назад

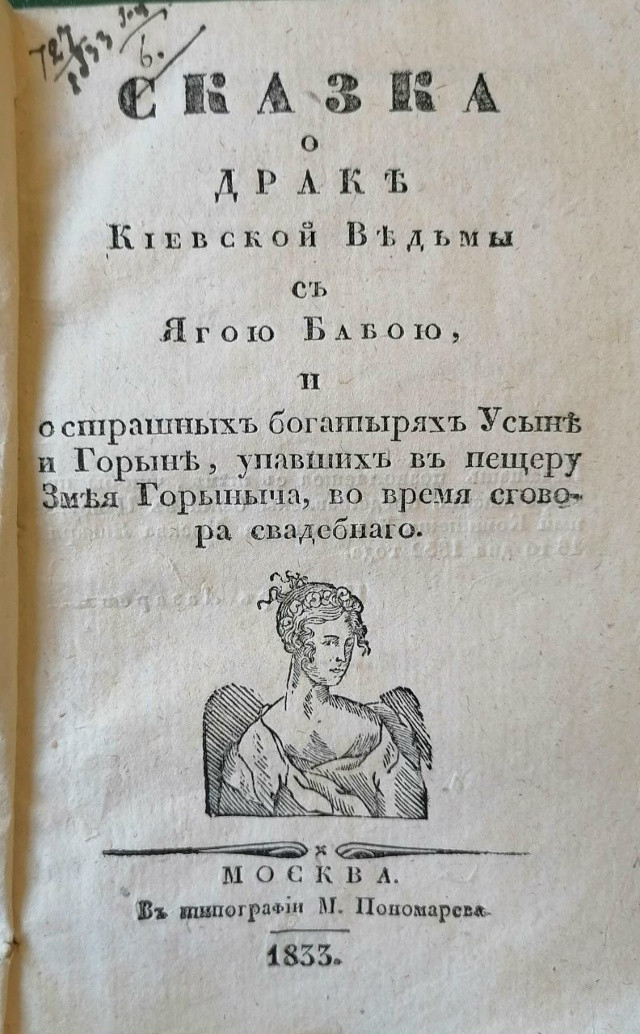

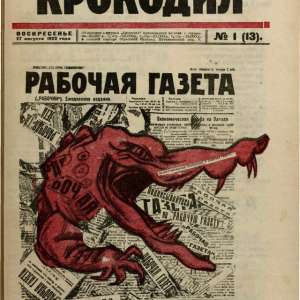

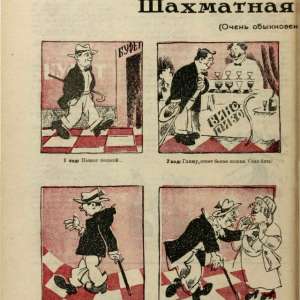

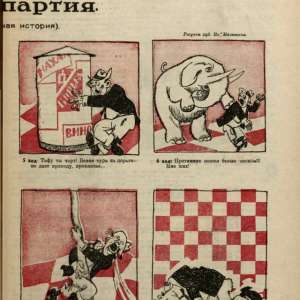

Лубочный «блокбастер» XIX века: Драка Ведьмы Киевской и Яги Бабы

Ещё в XVIII веке в России стали распространяться дешёвые книжки для масс. Александр Пыпин отмечал, что лубки могли «удовлетворить книжные потребности народа» и дать ему «энциклопедию полезных и увеселительных книг» по умственным и материальным средствам.

Сюжет тех книжек был незамысловат. Вот, например, лубок о драке Ведьмы Киевской и Яги Бабы.

Змей Горыныч похитил девушек, чтобы жениться. На свадьбу собралась нечисть. Пришли и Яга Баба с Ведьмой Киевской. Но шум-гам и веселье нечисти потревожили Князя Киевского. Он послал богатырей разобраться. Те и пришли на свадьбу, застав ссору Яги Бабы и Ведьмы Киевской из-за того, кто ж из них краше.

Битва была страшная, но хитрая Ведьма Киевская решила стратегически одолеть соперницу: принялась она богатырей обольщать.

«Я же Ведьма Киевская обращаюсь и в молодушку, и в пригожую я женушку; уж и всем-то я услужница».

И о сопернице упомянуть не забыла. Всё про «волосы свиные» да «руки, крючья пожарные, а ноги столбы медные» рассказывала.

До кровопролития не дошло. Помирились Ведьма Киевская и Яга Баба. Да и богатыри, как это в сказках бывает, получили... Девиц пленных в жёны.

На том бы и кончилось всё, да Яга Баба ещё раз с Киевской Ведьмой дралась, о чём в лубке и упомянули.

А про ведьм петербургских и колдунов-ворожей вам расскажет Ксения Чепикова на лекции-экскурсии «Охота на ведьм» в Петербурге 20 и 27 сентября в 16:00.

📍Встречаемся у памятника архитектору Трезини (Университетская набережная 21б).

Хотите на экскурсию? Записывайтесь у Лады.

👉🏻ТГ для связи: radoradosan

До встречи на #экскурсииЦИ !🔥

Ещё в XVIII веке в России стали распространяться дешёвые книжки для масс. Александр Пыпин отмечал, что лубки могли «удовлетворить книжные потребности народа» и дать ему «энциклопедию полезных и увеселительных книг» по умственным и материальным средствам.

Сюжет тех книжек был незамысловат. Вот, например, лубок о драке Ведьмы Киевской и Яги Бабы.

Змей Горыныч похитил девушек, чтобы жениться. На свадьбу собралась нечисть. Пришли и Яга Баба с Ведьмой Киевской. Но шум-гам и веселье нечисти потревожили Князя Киевского. Он послал богатырей разобраться. Те и пришли на свадьбу, застав ссору Яги Бабы и Ведьмы Киевской из-за того, кто ж из них краше.

Битва была страшная, но хитрая Ведьма Киевская решила стратегически одолеть соперницу: принялась она богатырей обольщать.

«Я же Ведьма Киевская обращаюсь и в молодушку, и в пригожую я женушку; уж и всем-то я услужница».

И о сопернице упомянуть не забыла. Всё про «волосы свиные» да «руки, крючья пожарные, а ноги столбы медные» рассказывала.

До кровопролития не дошло. Помирились Ведьма Киевская и Яга Баба. Да и богатыри, как это в сказках бывает, получили... Девиц пленных в жёны.

На том бы и кончилось всё, да Яга Баба ещё раз с Киевской Ведьмой дралась, о чём в лубке и упомянули.

А про ведьм петербургских и колдунов-ворожей вам расскажет Ксения Чепикова на лекции-экскурсии «Охота на ведьм» в Петербурге 20 и 27 сентября в 16:00.

📍Встречаемся у памятника архитектору Трезини (Университетская набережная 21б).

Хотите на экскурсию? Записывайтесь у Лады.

👉🏻ТГ для связи: radoradosan

До встречи на #экскурсииЦИ !🔥

Показать больше

1 мс. назад

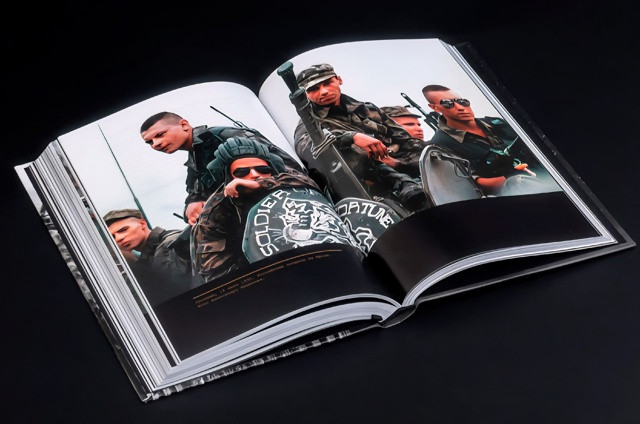

Вы очень давно просили, и вот наконец... Евгений Норин готов ответить на 15 простых вопросов о Чеченских войнах.

Ниже в комментариях спрашивайте о том, что остаётся непонятным, о чём некого было спросить или стеснялись, потому что вопрос️ казался слишком простым или даже глупым.

А также напишите, если у вас есть пожелания и замечания к формату «15 простых вопросов», нам важна обратная связь👇

Ниже в комментариях спрашивайте о том, что остаётся непонятным, о чём некого было спросить или стеснялись, потому что вопрос️ казался слишком простым или даже глупым.

А также напишите, если у вас есть пожелания и замечания к формату «15 простых вопросов», нам важна обратная связь👇

Показать больше

1 мс. назад

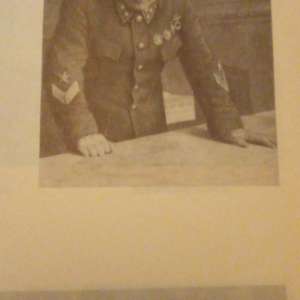

«Забытые главкомы». Эпизод 3. «Тегеран 41»

Тяжелые бои в заснеженных лесах стали решающим этапом в карьере генерала Козлова. Образцовый командир доказал своё право быть военачальником. Позади остались Карелия, Эстония, поход в Бессарабию – настало время укреплять рубежи на неспокойной границе с королевской Румынией – союзником Гитлера.

Как складывалась в это время карьера Козлова? Читайте в новой части цикла «Забытые главкомы» от Сергея Кремнева.

В декабре 1940 года Дмитрия Тимофеевича ждало новое, неожиданное назначение: он стал начальником Главного управления Противовоздушной обороны Красной Армии. На этом посту Козлов участвовал в знаменитом совещании высшего руководящего состава РККА 23-30 декабря. На нём, кроме докладов ведущих военачальников на актуальные темы военного искусства, также проводились стратегические командно-штабные учения на картах (военные игры), призванные выяснить готовность вооруженных сил СССР к отражению полномасштабного нападения третьего Рейха.

На совещании Козлов выдвинул и отстоял два важных тезиса, верность которых впоследствии подтвердила Великая Отечественная война:

1. Необходимо разделить задачи защиты войск от нападения с воздуха и воздушной обороны всей страны. То есть сделать гораздо больший акцент на организации ПВО важнейших объектов, в том числе и с привлечением гражданского населения;

2. Необходимо организовать массированное применение авиации, передать её подчинение с уровня армий и фронтов и сформировать самостоятельные воздушные армии.

Итогом совещания стали значительные кадровые перемещения в руководстве армии, в частности, начальником генерального штаба РККА стал Георгий Константинович Жуков. Козлова вновь повысили, назначив командующим Закавказским военным округом.

Во главе округа он встретил 22 июня 1941 года...

Тяжелейшая в истории человечества война была исключительно метко охарактеризована Иосифом Сталиным как «война моторов». Каждый день и час такой «моторизованной» войны требовал огромных объемов топлива.

Ещё на исходе Первой мировой, в 1917 году, директор Генерального комитета по топливу Франции сенатор Беранже произнёс знаменитые слова: «Нефть была кровью войны». Контроль над нефтеносными районами стал, вне всякого сомнения, одной из важнейших целей, во многом определявшей ход боевых действий.

Закавказский военный округ, в силу своего положения, осуществлял прикрытие важнейших центров добычи нефти в СССР — Баку, Грозного, Майкопа.

Летом 1941 года, в одно время с самыми критическими событиям на советско-германском фронте, в граничащем с нами Иране нарастали тревожные тенденции. В политике шаха Резы Пехлеви и его администрации всё чётче проявлялось прогерманское влияние, в стране активно действовала агентура нацистов, что создавало предпосылки для формирования ещё одного фронта мировой войны...

Шах Реза Пехлеви заявил об нейтралитете, однако союзники считали, что он симпатизирует Рейху. И не без оснований. Пронацистские настроение в Иране проявились ещё в 1930-е годы. Усилилось экономическое влияние Германии на Иран: до 1933 года она занимала шестое место во внешней торговле, в 1938-м — первое.

К середине 1939 года Германия стала ключевым внешнеторговым партнёром Ирана. Страну наводнили немецкий специалисты и консультанты, работавшие во многих отраслях экономики, а также в военной промышленности.

Началась и идеологическая кампания. Так, например, в стране выходила нацистская газета (позже журнал) «Iran-e Bastan» («Древний Иран»). Издание не скрывало своей симпатии к Рейху. В «Iran-e Bastan» печатали фотографии Гитлера, публиковали хвалебные репортажи о расовой науке. Германия хотела усилить своё влияние в регионе, а Реза-шах пытался найти союзника в Европе. По некоторым данным, Германская агентура даже помогла шаху сформировать за счет сил ВВС Ирана авиагруппу с нанесёнными опознавательными знаками Советской авиации, предназначенную для внезапного удара по нефтепромыслам Баку.

В результате интенсивных советско-британских переговоров в 1941 году было принято решение о проведении операции «Согласие» («Operation Countenance») — вводе контингентов войск Великобритании и Советского Союза в Иран. Давно знакомые друг другу участники Большой игры вернулись за привычную доску…

Закавказский военный округ был преобразован в Закавказский фронт со штабом в Степанокерте, его руководство — командующий генерал-лейтенант Козлов и начальник штаба генерал-майор Толбухин (впоследствии Маршал Советского Союза) разработали план Иранской операции и приступили к его реализации.

25 августа 44 и 47 армии, при поддержке кораблей и десантов Каспийской флотилии, стремительно перешли государственную границу и стали продвигаться вглубь иранской территории. Активно применяя танковые и мотострелковые части в качестве передовых отрядов, наши силы либо блокировали гарнизоны противника, либо пресекали попытки организованного сопротивления, не допуская затяжных боёв. Войска взяли под контроль шоссе и железные дороги, заняли военные базы, аэродромы, порты.

Шах Реза Пехлеви после совещания со своими высшими генералами принял решение сложить оружие. К 17 сентября в центральной части Ирана было установлено взаимодействие с британскими войсками.

Решительные действия СССР позволили выполнить сразу несколько важнейших задач:

1. Снять опасность образования очага боевых действий непосредственно на южных рубежах страны и пресечь действия антисоветского подполья в Закавказье и Средней Азии;

2. Защитить критически важный для Советского Союза район добычи, транспортировки и переработки нефти — Баку и побережье Каспийского моря;

3. Взять под контроль важнейший регион в самом сердце Азии, не допустив его склонения в сторону стран «Оси»;

4. Создать транспортный коридор (впоследствии названный так же «Коридором Победы») для оказания военно-технической помощи СССР со стороны союзников.

В 1943 году именно в Тегеране прошла важнейшая конференция союзников, напряженная «закулисная» сторона которой может быть известна читателям по советскому кинофильму «Тегеран 43».

Советские войска оставались в Иране до 1946 года.

А генерала Козлова ждала первая крупная десантная операция Красной Армии, спасение города русской славы Севастополя, конфликт с высшим командованием и жестокое сражение с лучшим полководцем вермахта. Об этом читайте в следующей части – «Драма в Крыму»

#СергейКремнев_ЦИ #Забытыеглавкомы_ЦИ

Тяжелые бои в заснеженных лесах стали решающим этапом в карьере генерала Козлова. Образцовый командир доказал своё право быть военачальником. Позади остались Карелия, Эстония, поход в Бессарабию – настало время укреплять рубежи на неспокойной границе с королевской Румынией – союзником Гитлера.

Как складывалась в это время карьера Козлова? Читайте в новой части цикла «Забытые главкомы» от Сергея Кремнева.

В декабре 1940 года Дмитрия Тимофеевича ждало новое, неожиданное назначение: он стал начальником Главного управления Противовоздушной обороны Красной Армии. На этом посту Козлов участвовал в знаменитом совещании высшего руководящего состава РККА 23-30 декабря. На нём, кроме докладов ведущих военачальников на актуальные темы военного искусства, также проводились стратегические командно-штабные учения на картах (военные игры), призванные выяснить готовность вооруженных сил СССР к отражению полномасштабного нападения третьего Рейха.

На совещании Козлов выдвинул и отстоял два важных тезиса, верность которых впоследствии подтвердила Великая Отечественная война:

1. Необходимо разделить задачи защиты войск от нападения с воздуха и воздушной обороны всей страны. То есть сделать гораздо больший акцент на организации ПВО важнейших объектов, в том числе и с привлечением гражданского населения;

2. Необходимо организовать массированное применение авиации, передать её подчинение с уровня армий и фронтов и сформировать самостоятельные воздушные армии.

Итогом совещания стали значительные кадровые перемещения в руководстве армии, в частности, начальником генерального штаба РККА стал Георгий Константинович Жуков. Козлова вновь повысили, назначив командующим Закавказским военным округом.

Во главе округа он встретил 22 июня 1941 года...

Тяжелейшая в истории человечества война была исключительно метко охарактеризована Иосифом Сталиным как «война моторов». Каждый день и час такой «моторизованной» войны требовал огромных объемов топлива.

Ещё на исходе Первой мировой, в 1917 году, директор Генерального комитета по топливу Франции сенатор Беранже произнёс знаменитые слова: «Нефть была кровью войны». Контроль над нефтеносными районами стал, вне всякого сомнения, одной из важнейших целей, во многом определявшей ход боевых действий.

Закавказский военный округ, в силу своего положения, осуществлял прикрытие важнейших центров добычи нефти в СССР — Баку, Грозного, Майкопа.

Летом 1941 года, в одно время с самыми критическими событиям на советско-германском фронте, в граничащем с нами Иране нарастали тревожные тенденции. В политике шаха Резы Пехлеви и его администрации всё чётче проявлялось прогерманское влияние, в стране активно действовала агентура нацистов, что создавало предпосылки для формирования ещё одного фронта мировой войны...

Шах Реза Пехлеви заявил об нейтралитете, однако союзники считали, что он симпатизирует Рейху. И не без оснований. Пронацистские настроение в Иране проявились ещё в 1930-е годы. Усилилось экономическое влияние Германии на Иран: до 1933 года она занимала шестое место во внешней торговле, в 1938-м — первое.

К середине 1939 года Германия стала ключевым внешнеторговым партнёром Ирана. Страну наводнили немецкий специалисты и консультанты, работавшие во многих отраслях экономики, а также в военной промышленности.

Началась и идеологическая кампания. Так, например, в стране выходила нацистская газета (позже журнал) «Iran-e Bastan» («Древний Иран»). Издание не скрывало своей симпатии к Рейху. В «Iran-e Bastan» печатали фотографии Гитлера, публиковали хвалебные репортажи о расовой науке. Германия хотела усилить своё влияние в регионе, а Реза-шах пытался найти союзника в Европе. По некоторым данным, Германская агентура даже помогла шаху сформировать за счет сил ВВС Ирана авиагруппу с нанесёнными опознавательными знаками Советской авиации, предназначенную для внезапного удара по нефтепромыслам Баку.

В результате интенсивных советско-британских переговоров в 1941 году было принято решение о проведении операции «Согласие» («Operation Countenance») — вводе контингентов войск Великобритании и Советского Союза в Иран. Давно знакомые друг другу участники Большой игры вернулись за привычную доску…

Закавказский военный округ был преобразован в Закавказский фронт со штабом в Степанокерте, его руководство — командующий генерал-лейтенант Козлов и начальник штаба генерал-майор Толбухин (впоследствии Маршал Советского Союза) разработали план Иранской операции и приступили к его реализации.

25 августа 44 и 47 армии, при поддержке кораблей и десантов Каспийской флотилии, стремительно перешли государственную границу и стали продвигаться вглубь иранской территории. Активно применяя танковые и мотострелковые части в качестве передовых отрядов, наши силы либо блокировали гарнизоны противника, либо пресекали попытки организованного сопротивления, не допуская затяжных боёв. Войска взяли под контроль шоссе и железные дороги, заняли военные базы, аэродромы, порты.

Шах Реза Пехлеви после совещания со своими высшими генералами принял решение сложить оружие. К 17 сентября в центральной части Ирана было установлено взаимодействие с британскими войсками.

Решительные действия СССР позволили выполнить сразу несколько важнейших задач:

1. Снять опасность образования очага боевых действий непосредственно на южных рубежах страны и пресечь действия антисоветского подполья в Закавказье и Средней Азии;

2. Защитить критически важный для Советского Союза район добычи, транспортировки и переработки нефти — Баку и побережье Каспийского моря;

3. Взять под контроль важнейший регион в самом сердце Азии, не допустив его склонения в сторону стран «Оси»;

4. Создать транспортный коридор (впоследствии названный так же «Коридором Победы») для оказания военно-технической помощи СССР со стороны союзников.

В 1943 году именно в Тегеране прошла важнейшая конференция союзников, напряженная «закулисная» сторона которой может быть известна читателям по советскому кинофильму «Тегеран 43».

Советские войска оставались в Иране до 1946 года.

А генерала Козлова ждала первая крупная десантная операция Красной Армии, спасение города русской славы Севастополя, конфликт с высшим командованием и жестокое сражение с лучшим полководцем вермахта. Об этом читайте в следующей части – «Драма в Крыму»

#СергейКремнев_ЦИ #Забытыеглавкомы_ЦИ

Показать больше

1 мс. назад

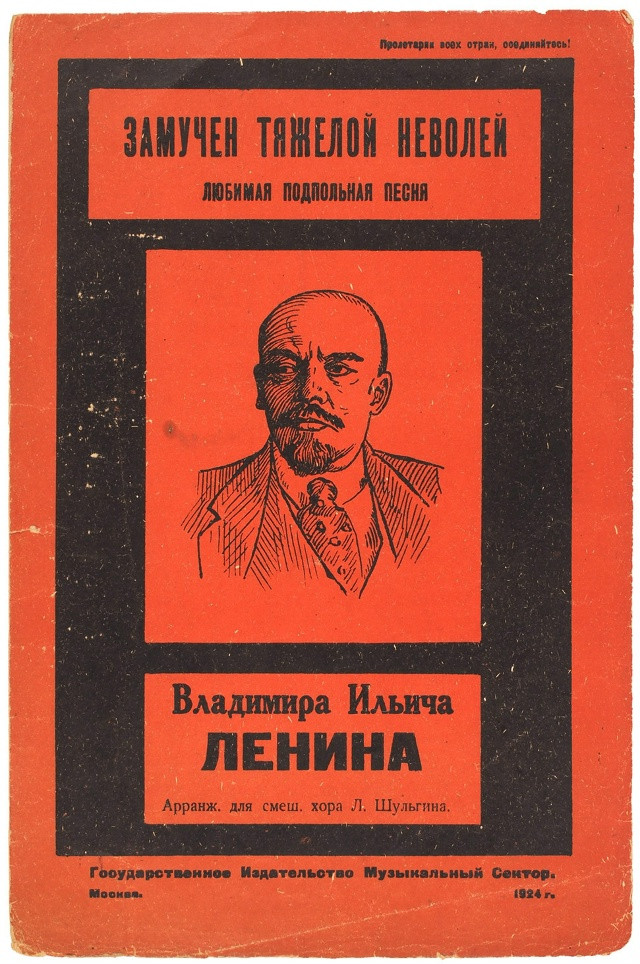

Эту песню любил Ленин: «Замучен тяжёлой неволей» Григория Мачтета

15 сентября 1852 года в Луцке родился Григорий Мачтет — писатель, народник и журналист. Прославился он не только как революционер и активный участник народнического движения, но и как автор известной революционной песни — «Замучен тяжёлой неволей».

Об одной из главных революционных песен рассказываем в рубрике #Музыка_ЦИ .

В 1876 году в лондонском русскоязычном социалистическом журнале «Вперёд!» было анонимно опубликовано стихотворение Мачтета «Последнее прости». Произведение посвящено студенту-революционеру Чернышеву, умершему в петербургской тюрьме от туберкулёза.

Переложенное на музыку стихотворение Мачтета стало популярной траурной революционной песней. Её исполняли на сходках, демонстрациях, митингах и похоронах товарищей.

Интересно, что стихотворение Мачтета начиналось с «замученный тяжкой неволей», однако позже революционеры стали петь «замучен тяжёлой неволей». Именно по изменённой первой строке песню и стали называть.

Она была одной из любимых у братьев Ульяновых. Младшая сестра Ленина, Мария Ильинична, вспоминала: «Владимир Ильич очень любил ”Замучен тяжелой неволей”».

Пел Ленин её и после встреч с партийным активом. Об этом упоминает рабочий Металлического завода В.П. Виноградов:

«Беседа Ленина с партийным активом продолжалась долго. Она закончилась только в четыре часа утра. Но прежде чем разойтись, по старой революционной традиции, Ильич предложил всем нам спеть революционные песни. Мы вполголоса пропели “Варшавянку”, “Смело, товарищи, в ногу”, “Замучен тяжелой неволей”»…

«Замучен тяжелой неволей,

Ты славною смертью почил...

В борьбе за народное дело

Ты голову честно сложил»…

15 сентября 1852 года в Луцке родился Григорий Мачтет — писатель, народник и журналист. Прославился он не только как революционер и активный участник народнического движения, но и как автор известной революционной песни — «Замучен тяжёлой неволей».

Об одной из главных революционных песен рассказываем в рубрике #Музыка_ЦИ .

В 1876 году в лондонском русскоязычном социалистическом журнале «Вперёд!» было анонимно опубликовано стихотворение Мачтета «Последнее прости». Произведение посвящено студенту-революционеру Чернышеву, умершему в петербургской тюрьме от туберкулёза.

Переложенное на музыку стихотворение Мачтета стало популярной траурной революционной песней. Её исполняли на сходках, демонстрациях, митингах и похоронах товарищей.

Интересно, что стихотворение Мачтета начиналось с «замученный тяжкой неволей», однако позже революционеры стали петь «замучен тяжёлой неволей». Именно по изменённой первой строке песню и стали называть.

Она была одной из любимых у братьев Ульяновых. Младшая сестра Ленина, Мария Ильинична, вспоминала: «Владимир Ильич очень любил ”Замучен тяжелой неволей”».

Пел Ленин её и после встреч с партийным активом. Об этом упоминает рабочий Металлического завода В.П. Виноградов:

«Беседа Ленина с партийным активом продолжалась долго. Она закончилась только в четыре часа утра. Но прежде чем разойтись, по старой революционной традиции, Ильич предложил всем нам спеть революционные песни. Мы вполголоса пропели “Варшавянку”, “Смело, товарищи, в ногу”, “Замучен тяжелой неволей”»…

«Замучен тяжелой неволей,

Ты славною смертью почил...

В борьбе за народное дело

Ты голову честно сложил»…

Показать больше

2 мс. назад

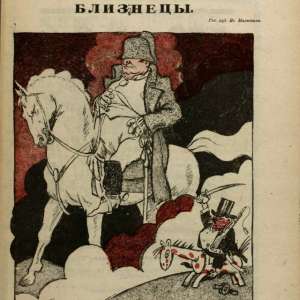

Товарищи! Сегодня мы поздравляем Егора Николаевича Яковлева, основателя «Цифровой истории», нашего и вашего любимого историка, с днём рождения! 🎉

Мы отправили несколько пожеланий в прошлое, поэтому 8 сентября 1981, в день рождения будущего передовика, ударника, историка и просветителя, был напечатан уникальный экземпляр газеты «Известия». Совершенно секретно.

А вы, оставаясь в настоящем, тоже пишите в комментариях свои поздравления и пожелания!

Мы отправили несколько пожеланий в прошлое, поэтому 8 сентября 1981, в день рождения будущего передовика, ударника, историка и просветителя, был напечатан уникальный экземпляр газеты «Известия». Совершенно секретно.

А вы, оставаясь в настоящем, тоже пишите в комментариях свои поздравления и пожелания!

Показать больше

2 мс. назад

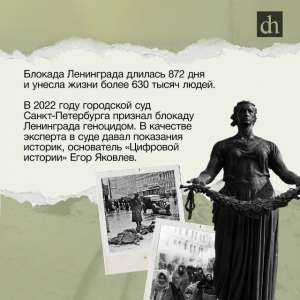

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда

«Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем.

Так их много под вечной охраной гранита.

Но знай, внимающий этим камням,

Никто не забыт и ничто не забыто».

«Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем.

Так их много под вечной охраной гранита.

Но знай, внимающий этим камням,

Никто не забыт и ничто не забыто».

Показать больше

2 мс. назад

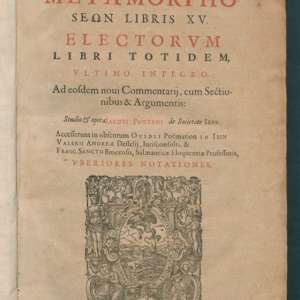

Публий Овидий Назон: Любовные советы, «Метаморфозы» и преступно безнравственная поэма

«Если выпало в Империи родиться,

лучше жить в глухой провинции у моря.

И от Цезаря далеко, и от вьюги.

Лебезить не нужно, трусить, торопиться.

Говоришь, что все наместники – ворюги?

Но ворюга мне милей, чем кровопийца».

Эти строки Иосиф Бродский в «Письмах римскому другу» писал от имени знаменитого древнеримского поэта Овидия, окончившего свои дни в ссылке на берегу Понта Эвксинского. Об жизни и творчестве автора «Метаморфоз» и «Науки любви» читайте в тексте Алексея Беломойкина.

Публий Овидий Назон родился через год после убийства Юлия Цезаря – 20 марта 43 года до н.э. в городке Сульмоне, в Абруццо, во всаднической семье.

«Я в Сульмоне живу, в краю народа пелигнов,

Город мал, но омыт свежей прозрачной водой.

Пусть даже знойное солнце расколет пыльную землю

Летом, когда в небесах рдеет созвездие Пса,

Будут ручьи и тогда орошать долину Сульмоны,

И трава зеленеть будет на их берегах».

— Перевод: Н. В. Вулих.

Прозвище рода «Nasones» Публий Овидий сохранил и всегда называл себя именно Назоном, но никогда Овидием. «Ovidius» — слово метрически неудобное, оно не вставляется в стихотворный размер «гекзаметр», и потому поэт предпочитал именовать себя Naso (nasus по-латыни значит «нос»). Поэтому все средневековые художники и скульпторы изображают его длинноносым (античные портреты Овидия не сохранились).

Отец Овидия, решив дать сыновьям серьезное образование, необходимое для политической карьеры, отправил их в Рим. Здесь, в риторских декламационных школах (Schola declamatoria), особое внимание уделялось не только красноречию и развитию памяти будущих ораторов. Юношей воспитывали в уважении к великому прошлому родины. Благодаря этому Овидий узнал множество исторических и мифологических сведений. Впоследствии он переработал и изложил их в своих произведениях.

Будущий оратор должен был помнить множество «общих мест», цитат, сентенций, мифов и исторических примеров. В декламационной школе ученики выступали с речами на заданные темы в выдуманных судебных процессах или с увещевательными речами, где убеждали исторического персонажа или героя мифа принять то или иное решение.

Сенека Старший, один из учителей Овидия, в «Контрверсиях» («Controversiae») писал, что декламации Овидия уже тогда рассматривались как стихи в прозе. Назон предпочитал дискуссии с психологическим сюжетом, поскольку ему была в тягость аргументация.

Закончив образование в Риме, Овидий, как было принято, отправился в Афины вместе со своим другом Помпеем Макром. Римляне всегда уважали Грецию, особенно Афины, как родину философии, искусства и культуры. Овидий и Макр посетили мифическую прародину римлян – Трою, и знаменитые греческие города: Милет, Смирну, Колофон. Через год, по дороге в Рим, они надолго задержались на Сицилии. Об этом чудесном времени Овидий, будучи в изгнании, с грустью вспоминал, обращаясь с посланием к другу юности Макру:

«Есть, однако, святыни свои у нас, у поэтов,

Хоть и различны порой в творчестве наши пути;

…

Пышные Азии грады с тобой, просвещенным, я видел,

Были в Тринакрии мы, где ты мне все объяснял,

Небо над Этной, огнями сверкавшее, видели вместе,

Их изрыгает гигант, лежа под тяжестью скал...».

— Тристии. II, 10, 13-44. Перевод: Н. В. Вулих.

Как всадник, Овидий мог сделать политическую карьеру, но, попробовав себя на этом поприще, решил всерьёз заняться литературой.

«В курию путь был открыт, но полосу уже избрал я,

Пурпур тяжелый носить не было мне по плечу.

Не был я телом вынослив, к трудам не стремился тяжелым,

Честолюбивых надежд я не лелеял в душе.

Музы к досугам меня безопасным всегда увлекали,

К тем, которые сам предпочитал я всему.

Я почитал высоко в то время живших поэтов,

Верил, что в каждом из них бог всемогущий живет».

—Тристии. IV, 10. Перевод: Н. В. Вулих.

Вернувшись в Рим, Овидий, который «только начал брить бороду», впервые публично выступил со своими любовными элегиями. В 18 году до н.э. император Август принял ряд брачных законов (Lex Julia), направленных на укрепление семейных устоев, но молодой Овидий был сторонником свободы нравов и постоянно подсмеивался над официально признанными добродетелями, о чём свидетельствуют и его любовные элегии.

«Будешь ли чашу, отпив, возвращать, схвачу ее первый,

Края губами коснусь там, где касалась и ты.

Если, отведав сперва, передаст тебе муж угощенье,

Не принимай, откажись, раз уже пробовал он».

—Перевод: С. В. Шервинский.

Не удивительно, что сам Овидий женат был трижды: первый раз, по воле родителей, на женщине, не подходившей ему; второй — на безупречной, как он писал, но также чуждой, а третий — на знатной матроне, родственнице тётки Августа Марции. Он возлагал на неё большие надежды в изгнании, веря, что она может помочь ему вернуться в Рим, но всё было тщетно.

В любовных элегиях («Amores») Овидий описывал разные случаи любви, различные ее типы и разновидности. Опираясь на многовековые традиции античной лирики, поэт рисовал различные сценки со множеством персонажей. Он был убежден, что путь к успеху в любви лежит в умении воздействовать на психологию возлюбленной и её окружения. Ведь именно психологическому подходу научила его в юности декламационная школа.

Вскоре в любовной лирике Овидия появляется мифологическая тема: около 5 года до н.э. поэт создал цикл стихотворных посланий «Героиды» (лат. Heroides). В «Героидах» показана драму женской любви, рассказанная в письмах, написанных от лица известных мифических героинь к покинувшим их возлюбленным.

«Честь утратила я и стыд, и труды понапрасну

Тратила, так что теперь тратить легко мне слова.

Твердо решил ты отплыть и несчастную бросить Дидону,

Ветер один унесёт клятвы Энея и флот».

В период с 2 года до н.э. по 2 год Овидий сочинил две поэмы «Ars amatoria» («Искусство любви») и «Remedia amoris» («Средства от любви»), которые завершили «любовный этап» творчества Овидия.

В дидактических поэмах «Ars amatoria» и «Remedia amoris» влюблённым шутливо предлагался ряд тактических приёмов, которые безошибочно должны привести к «победе» над женщиной. Речь в произведениях шла о любви-развлечении, о любовной игре, которая должна украсить жизнь просвещенного римлянина и избавить его от страданий неразделенной страсти.

«…Если до самой земли у красотки скользнет покрывало —

Ты подхвати его край, чтоб не запачкала пыль:

Будешь вознагражден — увидишь милые ножки,

И ни за что упрекнуть дева не сможет тебя».

— Перевод: М.Л. Гаспаров.

Поэма «Искусство любви» адресована прежде всего юношам (первые две книги), ещё не вступившим в брак. Поэт писал, что почтенным матронам не следует читать её:

«Прочь от этих стихов, целомудренно-узкие ленты.

Прочь, расшитый подол, спущенный ниже колен!»

Третья же книга была обращена к женщинам, также желающим овладеть искусством покорения сердец. Обращаясь к ним, Овидий несколько меняет свой стиль изложения и уже подтрунивает над мужскими слабостями.

В «Средствах от любви» Овидий идёт от обратного: рассказывает как разлюбить или избавиться от любовных страданий. Исследователи творчества Овидия полагают, что это был ответ на критику, какую вызвало в некоторой части римского общества «Искусство любви».

Вплоть до ссылки в Томы по приказу Августа в 8 году Овидий работал над самым известным своим трудом – «Метаморфозами». Поэт не просто собрал множество мифов, но сконструировал из них некую «историю человечества» от создания мира из Хаоса до века Августа, когда хаос гражданских войн был также упорядочен и приведён в гармонию.

В пятнадцати книгах было собрано двести пятьдесят мифов, повествующих о превращениях людей в растения, животных, источники — и это не просто серия чудесных историй, но своего рода описание процесса реинкарнации — перехода души из одного тела в другое. В «Метаморфозах» Овидий описал как человек путем постоянных превращений, постепенно восходит к «золотому веку» Августа, когда боги примиряются со смертными и метаморфозы им уже не грозят.

Одновременно с «Метаморфозами» Овидий писал «Фасты» – стихотворный календарь с описанием обычаев, праздников и священных дней Рима. Каждому месяцу года в поэме соответствовала одна книга. Всего в Риме, до ссылки, Овидий успел написать первые 6 книг: январь-июнь. В Томах же последующие месяцы Овидий не описывал, предположительно из-за отсутствия необходимых источников информации для работы.

Осенью 8 года Овидий неожиданно был отправлен Августом в ссылку на берега Черного моря, и поселен в городе Томы (сейчас г. Констанца, Румыния). По приказу императора Овидий должен был покинуть Рим в двадцать четыре часа. Ссылали поэта без суда, без официального приговора, просто по личному распоряжению всесильного правителя, не лишив, правда, гражданских прав и имущества. Но жить Овидию должен был на краю «варварского» мира.

О причинах наказания рассказывал в своих элегиях сам поэт: кто-то из его недругов указал Августу на поэму «Искусство любви». Император счёл её преступно безнравственной. Август, пытавшийся возродить утраченные римские добродетели, посчитал поэму личным возовом.

«Не был я заклеймен как преступник решеньем сената,

Не был я присужден к ссылке особым судом.

Сам произнес приговор и сам, как правитель достойный,

Ты за обиды свои в горьких словах отомстил».

***

В Томы Овидий приплыл в середине мая 9 года. Уже в пути он написал первую книгу «Тристий» («Скорбные элегии»). Всего их будет пять. Там же, в изгнании, он сочинил «Послания с Понта», «Ибис» и «Науку о рыболовстве».

«Послания...» можно датировать 11-12 годами, четвертая же, последняя книга, была составлена и издана друзьями поэта после его смерти. В этих стихотворных письмах имитируется живая беседа на расстоянии, обмен мыслями и чувствами с друзьями. Правда, автор часто жаловался, что многие изменили ему из страха перед императором, но тем дороже ему стали те, кто его не оставил.

Император Август скончался в 14-м году, но даже его смерть не позволила возвратиться Овидию из ссылки. Овидий умер в Томах в 17 году, прожив 60 лет, и навечно вошёл в мировую культуру.

#АлексейБеломо

«Если выпало в Империи родиться,

лучше жить в глухой провинции у моря.

И от Цезаря далеко, и от вьюги.

Лебезить не нужно, трусить, торопиться.

Говоришь, что все наместники – ворюги?

Но ворюга мне милей, чем кровопийца».

Эти строки Иосиф Бродский в «Письмах римскому другу» писал от имени знаменитого древнеримского поэта Овидия, окончившего свои дни в ссылке на берегу Понта Эвксинского. Об жизни и творчестве автора «Метаморфоз» и «Науки любви» читайте в тексте Алексея Беломойкина.

Публий Овидий Назон родился через год после убийства Юлия Цезаря – 20 марта 43 года до н.э. в городке Сульмоне, в Абруццо, во всаднической семье.

«Я в Сульмоне живу, в краю народа пелигнов,

Город мал, но омыт свежей прозрачной водой.

Пусть даже знойное солнце расколет пыльную землю

Летом, когда в небесах рдеет созвездие Пса,

Будут ручьи и тогда орошать долину Сульмоны,

И трава зеленеть будет на их берегах».

— Перевод: Н. В. Вулих.

Прозвище рода «Nasones» Публий Овидий сохранил и всегда называл себя именно Назоном, но никогда Овидием. «Ovidius» — слово метрически неудобное, оно не вставляется в стихотворный размер «гекзаметр», и потому поэт предпочитал именовать себя Naso (nasus по-латыни значит «нос»). Поэтому все средневековые художники и скульпторы изображают его длинноносым (античные портреты Овидия не сохранились).

Отец Овидия, решив дать сыновьям серьезное образование, необходимое для политической карьеры, отправил их в Рим. Здесь, в риторских декламационных школах (Schola declamatoria), особое внимание уделялось не только красноречию и развитию памяти будущих ораторов. Юношей воспитывали в уважении к великому прошлому родины. Благодаря этому Овидий узнал множество исторических и мифологических сведений. Впоследствии он переработал и изложил их в своих произведениях.

Будущий оратор должен был помнить множество «общих мест», цитат, сентенций, мифов и исторических примеров. В декламационной школе ученики выступали с речами на заданные темы в выдуманных судебных процессах или с увещевательными речами, где убеждали исторического персонажа или героя мифа принять то или иное решение.