1 мс. назад

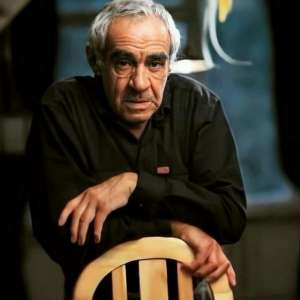

21 сентября 1916 года родился великий советский акртёр, Народный артист СССР ЗИНОВИЙ ЕФИМОВИЧ ГЕРДТ.

В театр он когда-то пришёл, прочитав объявление «Приходите к нам в ТРАМ» (ТРАМ - театр рабочей молодёжи). Молодой и талантливый Зиновий (он тогда работал слесарем-электриком после окончания ФЗУ) очаровал всех. Три года играл в студии, где преподаватели отмечали не только его яркие актёрские способности, но и отличные способности танцора.

«Наш театр стал самой горячей театральной точкой в Москве. Мы были счастливы, у нас были дивные планы… И все это рухнуло 22 июня 1941 года. Очень скоро студию сделали фронтовым театром, она должна была обслуживать фронтовиков. Ребят освободили от службы в армии, однако 10 человек – 9 мужчин и одна женщина – пошли солдатами на фронт. Из них вернулись трое, в том числе и я…», – писал он в своей книге «Рыцарь совести».

Он воевал на фронте до 1943 года, сначала – простым пехотинцем, затем – командиром сапёрного отряда. После получения осколочного ранения в ногу перенёс одиннадцать очень сложных операций. Нога была спасена, но утратила подвижность и стала короче на 8 сантиметров. Имея за плечами только театральную студию и чувствуя себя инвалидом, Зиновий Герд поступает на службу в известный театр кукол Образцова. Он становится тем самым конферансье «Необыкновенного концерта», который покорил весь мир! Он побывал в 24 странах и вёл конферанс на 24 незнакомых языках, произнося текст без акцента. 5500 раз его Эдуард Апломбов выходил на сцену, и кукла оживала в руках Гердта. Зрители восхищались, что мимика куклы менялась от спектакля к спектаклю. Он в совершенстве исполнял сразу несколько ролей, и зрители не верили, что все это один и тот же человек – настолько разными были голоса, движения и эмоции кукол.

Зиновий Герд обладал невероятной техникой речи, он озвучивал мультфильмы и фильмы, читал закадровый текст, участвовал в радиоспектаклях. Всё это время никто, кроме москвичей-театралов не знал прославленного конферансье в лицо.

Зиновия Ефимовича как актёра кино прославила роль Паниковского, которую он сыграл в фильме «Золотой телёнок» (1968). Весь Советский Союз цитировал его знаменитое: «Вы знаете, Бендер, как я ловлю гуся? Я убиваю его, как тореадор, – одним ударом. Это опера, когда я иду на гуся! «Кармен»!

Но для нас он, прежде всего, неподражаемый счетовод в магазине мадам Бокардон месье Тордиво в фильме «Соломенная шляпка» (1974). Зиновий Гердт сумел сделать небольшую роль месье Тардиво по-настоящему блистательной. О своей работе в этом фильме он вспоминал: «Там есть одна моя сцена, которая мне нравится, – где я играю рассыльного в магазине головных уборов. Там есть диалог с девушкой. Она его спрашивает: «Вы что, никогда не были женаты?» – «Нет почему же? Был (а он холостяк убеждённый). Она затаскала меня по танцам, где сквозняки, где я постоянно простужался, и у меня был насморк…» – «И что же, вы так никогда не виделись?» – «Почему, виделись.

Один раз». – «И что же?» – «Мы раскланялись». И он… заплакал! Ничего этого в сценарии не было. Вот это – маленький кусочек правды».

Разве можно забыть его слова: «Боже, опять свадьба! То-то мне снилось, что я целовался с нотариусом и двумя адвокатами»! А вот ещё один «перл»: «Всюду ложь, воровство, обман и невежество. И сквозняки. Сквозняки доводят меня просто до отчаяния»! Или сказанное с незабываемой «интонацией Гердта»: «С самого утра гоняюсь за воспалением груди, но сейчас я его догоню».

В фильме он исполнил три песни на музыку композитора Исаака Шварца: спел дуэтом с Людмилой Гурченко «Песенку о несостоявшихся надеждах», «Песенка о провинциальном городке» стала его сольным выступлением и выступил в качестве солиста хора, исполняя «Марш национальных гвардейцев». Исаак Иосифович вложил в «Соломенную шляпку» легкую «музыкальную душу», но как проникновенно, совсем не легковесно, звучат эти песни в исполнении Зиновия Ефимовича.

Знаменитого актёра и композитора объединяло то трепетное отношение друг к другу, которое мы называем родством душ. Они часто встречались в доме Михаила Швейцера и Сони Милькиной, где в кругу друзей Зяма (так называли Зиновия Гердта его близкие друзья) и Александр Ширвиндт мастерски рассказывали истории и «травили» анекдоты.

Память о том замечательном времени хранят в Доме-музее Исаака Шварца. Среди афиш есть особенная – подарок актёра Исааку Иосифовичу. На ней рукой знаменитого конферансье и актёра начертана надпись: «Изя, пусечка моя! Люблю тебя и чту! Твой Зяма».

В театр он когда-то пришёл, прочитав объявление «Приходите к нам в ТРАМ» (ТРАМ - театр рабочей молодёжи). Молодой и талантливый Зиновий (он тогда работал слесарем-электриком после окончания ФЗУ) очаровал всех. Три года играл в студии, где преподаватели отмечали не только его яркие актёрские способности, но и отличные способности танцора.

«Наш театр стал самой горячей театральной точкой в Москве. Мы были счастливы, у нас были дивные планы… И все это рухнуло 22 июня 1941 года. Очень скоро студию сделали фронтовым театром, она должна была обслуживать фронтовиков. Ребят освободили от службы в армии, однако 10 человек – 9 мужчин и одна женщина – пошли солдатами на фронт. Из них вернулись трое, в том числе и я…», – писал он в своей книге «Рыцарь совести».

Он воевал на фронте до 1943 года, сначала – простым пехотинцем, затем – командиром сапёрного отряда. После получения осколочного ранения в ногу перенёс одиннадцать очень сложных операций. Нога была спасена, но утратила подвижность и стала короче на 8 сантиметров. Имея за плечами только театральную студию и чувствуя себя инвалидом, Зиновий Герд поступает на службу в известный театр кукол Образцова. Он становится тем самым конферансье «Необыкновенного концерта», который покорил весь мир! Он побывал в 24 странах и вёл конферанс на 24 незнакомых языках, произнося текст без акцента. 5500 раз его Эдуард Апломбов выходил на сцену, и кукла оживала в руках Гердта. Зрители восхищались, что мимика куклы менялась от спектакля к спектаклю. Он в совершенстве исполнял сразу несколько ролей, и зрители не верили, что все это один и тот же человек – настолько разными были голоса, движения и эмоции кукол.

Зиновий Герд обладал невероятной техникой речи, он озвучивал мультфильмы и фильмы, читал закадровый текст, участвовал в радиоспектаклях. Всё это время никто, кроме москвичей-театралов не знал прославленного конферансье в лицо.

Зиновия Ефимовича как актёра кино прославила роль Паниковского, которую он сыграл в фильме «Золотой телёнок» (1968). Весь Советский Союз цитировал его знаменитое: «Вы знаете, Бендер, как я ловлю гуся? Я убиваю его, как тореадор, – одним ударом. Это опера, когда я иду на гуся! «Кармен»!

Но для нас он, прежде всего, неподражаемый счетовод в магазине мадам Бокардон месье Тордиво в фильме «Соломенная шляпка» (1974). Зиновий Гердт сумел сделать небольшую роль месье Тардиво по-настоящему блистательной. О своей работе в этом фильме он вспоминал: «Там есть одна моя сцена, которая мне нравится, – где я играю рассыльного в магазине головных уборов. Там есть диалог с девушкой. Она его спрашивает: «Вы что, никогда не были женаты?» – «Нет почему же? Был (а он холостяк убеждённый). Она затаскала меня по танцам, где сквозняки, где я постоянно простужался, и у меня был насморк…» – «И что же, вы так никогда не виделись?» – «Почему, виделись.

Один раз». – «И что же?» – «Мы раскланялись». И он… заплакал! Ничего этого в сценарии не было. Вот это – маленький кусочек правды».

Разве можно забыть его слова: «Боже, опять свадьба! То-то мне снилось, что я целовался с нотариусом и двумя адвокатами»! А вот ещё один «перл»: «Всюду ложь, воровство, обман и невежество. И сквозняки. Сквозняки доводят меня просто до отчаяния»! Или сказанное с незабываемой «интонацией Гердта»: «С самого утра гоняюсь за воспалением груди, но сейчас я его догоню».

В фильме он исполнил три песни на музыку композитора Исаака Шварца: спел дуэтом с Людмилой Гурченко «Песенку о несостоявшихся надеждах», «Песенка о провинциальном городке» стала его сольным выступлением и выступил в качестве солиста хора, исполняя «Марш национальных гвардейцев». Исаак Иосифович вложил в «Соломенную шляпку» легкую «музыкальную душу», но как проникновенно, совсем не легковесно, звучат эти песни в исполнении Зиновия Ефимовича.

Знаменитого актёра и композитора объединяло то трепетное отношение друг к другу, которое мы называем родством душ. Они часто встречались в доме Михаила Швейцера и Сони Милькиной, где в кругу друзей Зяма (так называли Зиновия Гердта его близкие друзья) и Александр Ширвиндт мастерски рассказывали истории и «травили» анекдоты.

Память о том замечательном времени хранят в Доме-музее Исаака Шварца. Среди афиш есть особенная – подарок актёра Исааку Иосифовичу. На ней рукой знаменитого конферансье и актёра начертана надпись: «Изя, пусечка моя! Люблю тебя и чту! Твой Зяма».

Показать больше

1 мс. назад

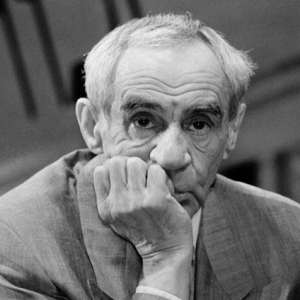

1929 год. Учителя начальной школы с детьми. Деревня Сергеевская, Вологодская область, СССР

Бедно жили тогда почти все граждане Союза. Голодали часто, одевались очень скромно. Ещё никакой школьной формы не было и близко (она появилась только после войны), да и быть не могло — где ж на неё средства найти большинству родителей?

Но учиться очень хотели. Впитывали знания, как губка, тянулись к ним. Ходили на разные кружки, секции, внеклассные занятия...

Ещё бы! На протяжении столетий простой народ рассматривался властью как огромный пласт бесплатной (или очень дешевой) рабочей силы. Ни о каком обучении, просвещении, медицинском обеспечении 80% населения и не заикались.

И тут Советская власть вводит обязательное бесплатное всеобщее образование. Это было таким счастьем для миллионов детей и их родителей!

Бедно жили тогда почти все граждане Союза. Голодали часто, одевались очень скромно. Ещё никакой школьной формы не было и близко (она появилась только после войны), да и быть не могло — где ж на неё средства найти большинству родителей?

Но учиться очень хотели. Впитывали знания, как губка, тянулись к ним. Ходили на разные кружки, секции, внеклассные занятия...

Ещё бы! На протяжении столетий простой народ рассматривался властью как огромный пласт бесплатной (или очень дешевой) рабочей силы. Ни о каком обучении, просвещении, медицинском обеспечении 80% населения и не заикались.

И тут Советская власть вводит обязательное бесплатное всеобщее образование. Это было таким счастьем для миллионов детей и их родителей!

Показать больше

1 мс. назад

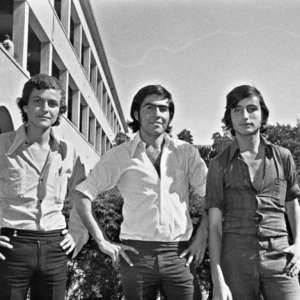

Ликующая Болгария, освобождённая от нацистов. Сентябрь 1944 года.

На переднем плане — Коча Караджев, командир партизан.

На втором фото — этот же самый Коча Караджев держит исторический снимок в окружении болгарской молодёжи спустя 30 лет.

...

Ничего. Они ещё вспомнят...

На переднем плане — Коча Караджев, командир партизан.

На втором фото — этот же самый Коча Караджев держит исторический снимок в окружении болгарской молодёжи спустя 30 лет.

...

Ничего. Они ещё вспомнят...

Показать больше

1 мс. назад

Физкультурный парад в честь 800-летия Москвы, 7 сентября 1947 года

Качество фотографии по понятным причинам — не очень, но посмотрите, какие счастливые были люди! А ведь жизнь тогда была страшно тяжёлой! Ещё даже карточки не отменили (это случится спустя 3 месяца), рабочих рук чудовищно не хватало. Жили в лучшем случае в коммунальных квартирах, в худшем — вообще в бараках.

Но вера в жизнь, в будущее, в то, что мы всё преодолеем и построим самую прекрасную страну в мире — была невероятная!

Сейчас формально уровень жизни в разы лучше, чем в те далёкие 1940-е годы. А веры в будущее у людей нет...

Качество фотографии по понятным причинам — не очень, но посмотрите, какие счастливые были люди! А ведь жизнь тогда была страшно тяжёлой! Ещё даже карточки не отменили (это случится спустя 3 месяца), рабочих рук чудовищно не хватало. Жили в лучшем случае в коммунальных квартирах, в худшем — вообще в бараках.

Но вера в жизнь, в будущее, в то, что мы всё преодолеем и построим самую прекрасную страну в мире — была невероятная!

Сейчас формально уровень жизни в разы лучше, чем в те далёкие 1940-е годы. А веры в будущее у людей нет...

Показать больше

1 мс. назад

История, которая перевернула всё...

«Он стал никому не нужным. Кроме нас…»

Здравствуйте. Меня зовут Наталья, я основатель фонда «Добрый слон». Хочу рассказать вам про одного дедушку — Анатолия Ивановича. Это история, которую я бережно храню в сердце.

Мы познакомились в доме престарелых, куда я пришла волонтёром 13 лет назад. Он ждал нас, как родных. Плакал от встреч. Был светлым, открытым человеком.

А потом мне позвонила сиделка. Как оказалось, дедушку увезли в больницу, а обратно ему ехать некуда. Сын пропал, перестал платить за пансионат и забрал документы, заодно лишив отца имущества. Так Анатолий Иванович стал бездомным.

Он перестал вставать, ходить… Предательство родного человека его просто сломало. Волонтёры ухаживали за ним, мыли, брили, поддерживали. Мы не могли его бросить.

Когда пришло время выписываться, платить за пансионат было нечем. И тогда я позвонила той самой управляющей, с которой всё начиналось. Она сказала: «Я помню Анатолия Ивановича. Возьму его безоплатно».

Он прожил там несколько лет. Обожал музыку, особенно скрипку нашей Милы. Но здоровье уже так и не восстановилось. Когда он умер, у него не было даже паспорта. Похоронить было не на что.

Мы написали пост. Без особой надежды. Но за одну ночь люди собрали нужную сумму — и даже больше. Остаток отправили женщине с раком на операцию. Её спасли.

Вот так Анатолий Иванович ушёл, но его добро — осталось.

Сегодня фонд «Добрый слон» помогает сотням таких же бабушек и дедушек: привозим продукты, лекарства, не даём остаться одним.

Пожалуйста, помогите нам собрать средства на продуктовые наборы для 576 пожилых в Ленобласти.

Даже 50 рублей много, когда нас много!

Поддержать сбор можно любым удобным способом на сайте: https://pensioners-help.ru...

«Он стал никому не нужным. Кроме нас…»

Здравствуйте. Меня зовут Наталья, я основатель фонда «Добрый слон». Хочу рассказать вам про одного дедушку — Анатолия Ивановича. Это история, которую я бережно храню в сердце.

Мы познакомились в доме престарелых, куда я пришла волонтёром 13 лет назад. Он ждал нас, как родных. Плакал от встреч. Был светлым, открытым человеком.

А потом мне позвонила сиделка. Как оказалось, дедушку увезли в больницу, а обратно ему ехать некуда. Сын пропал, перестал платить за пансионат и забрал документы, заодно лишив отца имущества. Так Анатолий Иванович стал бездомным.

Он перестал вставать, ходить… Предательство родного человека его просто сломало. Волонтёры ухаживали за ним, мыли, брили, поддерживали. Мы не могли его бросить.

Когда пришло время выписываться, платить за пансионат было нечем. И тогда я позвонила той самой управляющей, с которой всё начиналось. Она сказала: «Я помню Анатолия Ивановича. Возьму его безоплатно».

Он прожил там несколько лет. Обожал музыку, особенно скрипку нашей Милы. Но здоровье уже так и не восстановилось. Когда он умер, у него не было даже паспорта. Похоронить было не на что.

Мы написали пост. Без особой надежды. Но за одну ночь люди собрали нужную сумму — и даже больше. Остаток отправили женщине с раком на операцию. Её спасли.

Вот так Анатолий Иванович ушёл, но его добро — осталось.

Сегодня фонд «Добрый слон» помогает сотням таких же бабушек и дедушек: привозим продукты, лекарства, не даём остаться одним.

Пожалуйста, помогите нам собрать средства на продуктовые наборы для 576 пожилых в Ленобласти.

Даже 50 рублей много, когда нас много!

Поддержать сбор можно любым удобным способом на сайте: https://pensioners-help.ru...

Показать больше

2 мс. назад

2 мс. назад

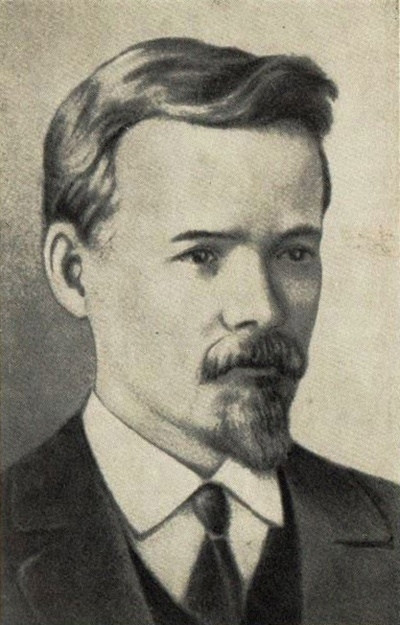

❗РЕАБИЛИТИРОВАН ПОСМЕРТНО. ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ШОТМАНА

В 1964 году на советские экраны вышел фильм «Синяя тетрадь», рассказывающий о жизни В.И. Ленина и его окружения летом судьбоносного 1917 года. Как известно, после расстрела июльской демонстрации большевики снова ушли в подполье, а Ильич вместе с Г.Е. Зиновьевым скрывался от жандармов Временного правительства в Разливе.

Один из главных героев фильма — Александр Шотман, старый большевик, который в те критические для всего мира дни обеспечивал бесперебойную связь ЦК партии с В.И. Лениным.

Впрочем, заслуги А.В. Шотмана перед партией и страной отнюдь не только в его деятельности накануне Великого Октября...

Алексаедр Васильевич родился 6 сентября 1880 года в селе Александровском Шлиссельбургского уезда Санкт-Петербургской губернии в семье рабочего. Окончил трёхклассное народное училище. С 15 лет работал токарем на заводах Лесснера, Нобеля и Обуховском.

В 1899 году вступил в подпольный кружок РСДРП, в 1899 — 1901 годах являлся членом петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Один из организаторов Обуховской обороны в мае 1901 года. Работая на заводе Нобеля (ныне завод «Русский дизель»), был в 1902 году парторганизатором Выборгского райкома и членом Петербургского комитета РСДРП. Делегат II съезда РСДРП (Брюссель — Лондон, 1903) от Петербургской организации, на котором с самого начала раскола примкнул к ленинскому крылу (большевикам).

После возвращения в Россию нелегально работал в Ярославле и Костроме в качестве члена Северного комитета, неоднократно подвергался арестам.

В период революции 1905 — 1907 годов — член Петербургского комитета партии, после высылки осенью 1905 года — Одесского комитета. По возвращении в столицу был кооптирован в Петербургский комитет, снова работал в Выборгском районе. В 1908 году А. В. Шотман — член Центрального правления Союза металлистов; одновременно работал в подпольной организации Василеостровского района.

В 1910 — 1913 гг. — член Гельсингфорсского комитета финляндской социал-демократической партии. В связи с провалом военной организации Балтийского флота бежал за границу, где участвовал в Поронинском совещании ЦК РСДРП (окрестности Кракова, октябрь 1913 года) с партийными работниками, был кооптирован в состав Центрального комитета и Русского бюро ЦК РСДРП. Направлен на подпольную работу в Россию. В ноябре 1913 года был арестован в Екатеринославе и сослан на три года в Нарымский край (северная часть Томского уезда).

Освободила его, как и многих других видных большевиков, Февральская революция. Сначала Александр Шотман был избран членом Томского комитета РСДРП(б), но вскоре руководство партии большевиков направило его в Финляндию.

С июня А.В. Шотман — член Петроградского окружного комитета РСДРП(б), делегат VI съезда партии, член Предпарламента. Избран депутатом Учредительного собрания от Петроградского губернского избирательного округа по списку партии большевиков.

Был участником расширенного заседания ЦК РСДРП(б) 6 (29) октября 1917 в Удельной, подтвердившего курс партии на вооружённое восстание.

После победы Великого Октября А.В. Шотман занял пост заместителя наркома почт и телеграфов. В 1918 — 1919 годах — член Президиума ВСНХ, в 1920 году председатель Урало-Сибирской комиссии Совета Труда и Обороны, в 1920 году член Сибирского революционного комитета и председатель Сибирского ВСНХ.

С 25 июля 1923 по конец 1924 года А. В. Шотман был председателем ЦИК Автономной Карельской ССР. Избирался делегатом XI Всероссийского и II Всесоюзного съездов Советов (январь — февраль 1924 года).

С 1928 года член президиума ВСНХ СССР. В 1930 году был членом Комитета по делам Камчатки и Сахалина. Делегат XIII—XVII съездов партии, в 1924—1934 годах — член Центральной контрольной комиссии ВКП(б), в 1924—1927 — кандидат в члены Президиума ЦКК. Член ВЦИК и ЦИК СССР.

В 1930-х — уполномоченный Президиума ВЦИК по особым делам, заведующий отделом кадров ВСНХ.

_______________________________________________________________________

Как и сотни других выдающихся революционеров и Героев Гражданской войны, Александр Васильевич Шотман стал жертвой массовых репрессий второй половины 1930-х годов.

25 июня 1937 года А.В. Шотман был арестован, а спустя 4 месяца истязаний в застенках НКВД 29 октября за «участие в антисоветской троцкистской организации» приговорён к расстрелу. Через день, 30 октября 1937 года, приговор был приведён в исполнение.

В этот же день были уничтожены 1-й секретарь Свердловского обкома ВКП(б) И.Д. Кабаков, 2-й секретарь Ленинградского обкома М.С. Чудов, начальник Главного управления машиностроения Наркомата тяжелой промышленности СССР И.Ф. Кодацкий и многие другие выдающиеся коммунисты нашей страны.

Не обошли стороной массовые репрессии и семью Николая Емельянова, в доме у которого скрывался Владимир Ильич перед Октябрьским восстанием. В 1932 Н.А. Емельянов был удостоен персональной пенсии, но уже в декабре этого года репрессирован вместе с женой, приговорён к 10 годам лагерей, затем находился в ссылке в Казахстане. Двое сыновей Н.А. Емельянова были расстреляны.

_______________________________________________________________________

24 декабря 1955 года Военная коллегия Верховного суда СССР пересмотрела дело А.В. Шотмана. Александр Васиольевич был полностью реабилитирован, а Комитет партийного контроля при ЦК КПСС посмертно восстановил его в партии.

Но настоящую известность Александр Шотман получил именно после выхода фильма «Синяя тетрадь». В Ленинграде, Петрозаводске, Кызыле и многих других городах СССР в честь него назвали улицы.

А в 1974 году в Ленинграде перед музеем «Невская застава» (Ново-Александровская улица, д. 23) был открыт скульптурный мемориал «Первым марксистам Петербурга», где один из пяти бронзовых бюстов посвящён Александр Васильевичу Шотману.

Чтобы помнить!🔥

❗РЕАБИЛИТИРОВАН ПОСМЕРТНО. ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ШОТМАНА

В 1964 году на советские экраны вышел фильм «Синяя тетрадь», рассказывающий о жизни В.И. Ленина и его окружения летом судьбоносного 1917 года. Как известно, после расстрела июльской демонстрации большевики снова ушли в подполье, а Ильич вместе с Г.Е. Зиновьевым скрывался от жандармов Временного правительства в Разливе.

Один из главных героев фильма — Александр Шотман, старый большевик, который в те критические для всего мира дни обеспечивал бесперебойную связь ЦК партии с В.И. Лениным.

Впрочем, заслуги А.В. Шотмана перед партией и страной отнюдь не только в его деятельности накануне Великого Октября...

Алексаедр Васильевич родился 6 сентября 1880 года в селе Александровском Шлиссельбургского уезда Санкт-Петербургской губернии в семье рабочего. Окончил трёхклассное народное училище. С 15 лет работал токарем на заводах Лесснера, Нобеля и Обуховском.

В 1899 году вступил в подпольный кружок РСДРП, в 1899 — 1901 годах являлся членом петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Один из организаторов Обуховской обороны в мае 1901 года. Работая на заводе Нобеля (ныне завод «Русский дизель»), был в 1902 году парторганизатором Выборгского райкома и членом Петербургского комитета РСДРП. Делегат II съезда РСДРП (Брюссель — Лондон, 1903) от Петербургской организации, на котором с самого начала раскола примкнул к ленинскому крылу (большевикам).

После возвращения в Россию нелегально работал в Ярославле и Костроме в качестве члена Северного комитета, неоднократно подвергался арестам.

В период революции 1905 — 1907 годов — член Петербургского комитета партии, после высылки осенью 1905 года — Одесского комитета. По возвращении в столицу был кооптирован в Петербургский комитет, снова работал в Выборгском районе. В 1908 году А. В. Шотман — член Центрального правления Союза металлистов; одновременно работал в подпольной организации Василеостровского района.

В 1910 — 1913 гг. — член Гельсингфорсского комитета финляндской социал-демократической партии. В связи с провалом военной организации Балтийского флота бежал за границу, где участвовал в Поронинском совещании ЦК РСДРП (окрестности Кракова, октябрь 1913 года) с партийными работниками, был кооптирован в состав Центрального комитета и Русского бюро ЦК РСДРП. Направлен на подпольную работу в Россию. В ноябре 1913 года был арестован в Екатеринославе и сослан на три года в Нарымский край (северная часть Томского уезда).

Освободила его, как и многих других видных большевиков, Февральская революция. Сначала Александр Шотман был избран членом Томского комитета РСДРП(б), но вскоре руководство партии большевиков направило его в Финляндию.

С июня А.В. Шотман — член Петроградского окружного комитета РСДРП(б), делегат VI съезда партии, член Предпарламента. Избран депутатом Учредительного собрания от Петроградского губернского избирательного округа по списку партии большевиков.

Был участником расширенного заседания ЦК РСДРП(б) 6 (29) октября 1917 в Удельной, подтвердившего курс партии на вооружённое восстание.

После победы Великого Октября А.В. Шотман занял пост заместителя наркома почт и телеграфов. В 1918 — 1919 годах — член Президиума ВСНХ, в 1920 году председатель Урало-Сибирской комиссии Совета Труда и Обороны, в 1920 году член Сибирского революционного комитета и председатель Сибирского ВСНХ.

С 25 июля 1923 по конец 1924 года А. В. Шотман был председателем ЦИК Автономной Карельской ССР. Избирался делегатом XI Всероссийского и II Всесоюзного съездов Советов (январь — февраль 1924 года).

С 1928 года член президиума ВСНХ СССР. В 1930 году был членом Комитета по делам Камчатки и Сахалина. Делегат XIII—XVII съездов партии, в 1924—1934 годах — член Центральной контрольной комиссии ВКП(б), в 1924—1927 — кандидат в члены Президиума ЦКК. Член ВЦИК и ЦИК СССР.

В 1930-х — уполномоченный Президиума ВЦИК по особым делам, заведующий отделом кадров ВСНХ.

_______________________________________________________________________

Как и сотни других выдающихся революционеров и Героев Гражданской войны, Александр Васильевич Шотман стал жертвой массовых репрессий вт

В 1964 году на советские экраны вышел фильм «Синяя тетрадь», рассказывающий о жизни В.И. Ленина и его окружения летом судьбоносного 1917 года. Как известно, после расстрела июльской демонстрации большевики снова ушли в подполье, а Ильич вместе с Г.Е. Зиновьевым скрывался от жандармов Временного правительства в Разливе.

Один из главных героев фильма — Александр Шотман, старый большевик, который в те критические для всего мира дни обеспечивал бесперебойную связь ЦК партии с В.И. Лениным.

Впрочем, заслуги А.В. Шотмана перед партией и страной отнюдь не только в его деятельности накануне Великого Октября...

Алексаедр Васильевич родился 6 сентября 1880 года в селе Александровском Шлиссельбургского уезда Санкт-Петербургской губернии в семье рабочего. Окончил трёхклассное народное училище. С 15 лет работал токарем на заводах Лесснера, Нобеля и Обуховском.

В 1899 году вступил в подпольный кружок РСДРП, в 1899 — 1901 годах являлся членом петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Один из организаторов Обуховской обороны в мае 1901 года. Работая на заводе Нобеля (ныне завод «Русский дизель»), был в 1902 году парторганизатором Выборгского райкома и членом Петербургского комитета РСДРП. Делегат II съезда РСДРП (Брюссель — Лондон, 1903) от Петербургской организации, на котором с самого начала раскола примкнул к ленинскому крылу (большевикам).

После возвращения в Россию нелегально работал в Ярославле и Костроме в качестве члена Северного комитета, неоднократно подвергался арестам.

В период революции 1905 — 1907 годов — член Петербургского комитета партии, после высылки осенью 1905 года — Одесского комитета. По возвращении в столицу был кооптирован в Петербургский комитет, снова работал в Выборгском районе. В 1908 году А. В. Шотман — член Центрального правления Союза металлистов; одновременно работал в подпольной организации Василеостровского района.

В 1910 — 1913 гг. — член Гельсингфорсского комитета финляндской социал-демократической партии. В связи с провалом военной организации Балтийского флота бежал за границу, где участвовал в Поронинском совещании ЦК РСДРП (окрестности Кракова, октябрь 1913 года) с партийными работниками, был кооптирован в состав Центрального комитета и Русского бюро ЦК РСДРП. Направлен на подпольную работу в Россию. В ноябре 1913 года был арестован в Екатеринославе и сослан на три года в Нарымский край (северная часть Томского уезда).

Освободила его, как и многих других видных большевиков, Февральская революция. Сначала Александр Шотман был избран членом Томского комитета РСДРП(б), но вскоре руководство партии большевиков направило его в Финляндию.

С июня А.В. Шотман — член Петроградского окружного комитета РСДРП(б), делегат VI съезда партии, член Предпарламента. Избран депутатом Учредительного собрания от Петроградского губернского избирательного округа по списку партии большевиков.

Был участником расширенного заседания ЦК РСДРП(б) 6 (29) октября 1917 в Удельной, подтвердившего курс партии на вооружённое восстание.

После победы Великого Октября А.В. Шотман занял пост заместителя наркома почт и телеграфов. В 1918 — 1919 годах — член Президиума ВСНХ, в 1920 году председатель Урало-Сибирской комиссии Совета Труда и Обороны, в 1920 году член Сибирского революционного комитета и председатель Сибирского ВСНХ.

С 25 июля 1923 по конец 1924 года А. В. Шотман был председателем ЦИК Автономной Карельской ССР. Избирался делегатом XI Всероссийского и II Всесоюзного съездов Советов (январь — февраль 1924 года).

С 1928 года член президиума ВСНХ СССР. В 1930 году был членом Комитета по делам Камчатки и Сахалина. Делегат XIII—XVII съездов партии, в 1924—1934 годах — член Центральной контрольной комиссии ВКП(б), в 1924—1927 — кандидат в члены Президиума ЦКК. Член ВЦИК и ЦИК СССР.

В 1930-х — уполномоченный Президиума ВЦИК по особым делам, заведующий отделом кадров ВСНХ.

_______________________________________________________________________

Как и сотни других выдающихся революционеров и Героев Гражданской войны, Александр Васильевич Шотман стал жертвой массовых репрессий второй половины 1930-х годов.

25 июня 1937 года А.В. Шотман был арестован, а спустя 4 месяца истязаний в застенках НКВД 29 октября за «участие в антисоветской троцкистской организации» приговорён к расстрелу. Через день, 30 октября 1937 года, приговор был приведён в исполнение.

В этот же день были уничтожены 1-й секретарь Свердловского обкома ВКП(б) И.Д. Кабаков, 2-й секретарь Ленинградского обкома М.С. Чудов, начальник Главного управления машиностроения Наркомата тяжелой промышленности СССР И.Ф. Кодацкий и многие другие выдающиеся коммунисты нашей страны.

Не обошли стороной массовые репрессии и семью Николая Емельянова, в доме у которого скрывался Владимир Ильич перед Октябрьским восстанием. В 1932 Н.А. Емельянов был удостоен персональной пенсии, но уже в декабре этого года репрессирован вместе с женой, приговорён к 10 годам лагерей, затем находился в ссылке в Казахстане. Двое сыновей Н.А. Емельянова были расстреляны.

_______________________________________________________________________

24 декабря 1955 года Военная коллегия Верховного суда СССР пересмотрела дело А.В. Шотмана. Александр Васиольевич был полностью реабилитирован, а Комитет партийного контроля при ЦК КПСС посмертно восстановил его в партии.

Но настоящую известность Александр Шотман получил именно после выхода фильма «Синяя тетрадь». В Ленинграде, Петрозаводске, Кызыле и многих других городах СССР в честь него назвали улицы.

А в 1974 году в Ленинграде перед музеем «Невская застава» (Ново-Александровская улица, д. 23) был открыт скульптурный мемориал «Первым марксистам Петербурга», где один из пяти бронзовых бюстов посвящён Александр Васильевичу Шотману.

Чтобы помнить!🔥

❗РЕАБИЛИТИРОВАН ПОСМЕРТНО. ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ШОТМАНА

В 1964 году на советские экраны вышел фильм «Синяя тетрадь», рассказывающий о жизни В.И. Ленина и его окружения летом судьбоносного 1917 года. Как известно, после расстрела июльской демонстрации большевики снова ушли в подполье, а Ильич вместе с Г.Е. Зиновьевым скрывался от жандармов Временного правительства в Разливе.

Один из главных героев фильма — Александр Шотман, старый большевик, который в те критические для всего мира дни обеспечивал бесперебойную связь ЦК партии с В.И. Лениным.

Впрочем, заслуги А.В. Шотмана перед партией и страной отнюдь не только в его деятельности накануне Великого Октября...

Алексаедр Васильевич родился 6 сентября 1880 года в селе Александровском Шлиссельбургского уезда Санкт-Петербургской губернии в семье рабочего. Окончил трёхклассное народное училище. С 15 лет работал токарем на заводах Лесснера, Нобеля и Обуховском.

В 1899 году вступил в подпольный кружок РСДРП, в 1899 — 1901 годах являлся членом петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Один из организаторов Обуховской обороны в мае 1901 года. Работая на заводе Нобеля (ныне завод «Русский дизель»), был в 1902 году парторганизатором Выборгского райкома и членом Петербургского комитета РСДРП. Делегат II съезда РСДРП (Брюссель — Лондон, 1903) от Петербургской организации, на котором с самого начала раскола примкнул к ленинскому крылу (большевикам).

После возвращения в Россию нелегально работал в Ярославле и Костроме в качестве члена Северного комитета, неоднократно подвергался арестам.

В период революции 1905 — 1907 годов — член Петербургского комитета партии, после высылки осенью 1905 года — Одесского комитета. По возвращении в столицу был кооптирован в Петербургский комитет, снова работал в Выборгском районе. В 1908 году А. В. Шотман — член Центрального правления Союза металлистов; одновременно работал в подпольной организации Василеостровского района.

В 1910 — 1913 гг. — член Гельсингфорсского комитета финляндской социал-демократической партии. В связи с провалом военной организации Балтийского флота бежал за границу, где участвовал в Поронинском совещании ЦК РСДРП (окрестности Кракова, октябрь 1913 года) с партийными работниками, был кооптирован в состав Центрального комитета и Русского бюро ЦК РСДРП. Направлен на подпольную работу в Россию. В ноябре 1913 года был арестован в Екатеринославе и сослан на три года в Нарымский край (северная часть Томского уезда).

Освободила его, как и многих других видных большевиков, Февральская революция. Сначала Александр Шотман был избран членом Томского комитета РСДРП(б), но вскоре руководство партии большевиков направило его в Финляндию.

С июня А.В. Шотман — член Петроградского окружного комитета РСДРП(б), делегат VI съезда партии, член Предпарламента. Избран депутатом Учредительного собрания от Петроградского губернского избирательного округа по списку партии большевиков.

Был участником расширенного заседания ЦК РСДРП(б) 6 (29) октября 1917 в Удельной, подтвердившего курс партии на вооружённое восстание.

После победы Великого Октября А.В. Шотман занял пост заместителя наркома почт и телеграфов. В 1918 — 1919 годах — член Президиума ВСНХ, в 1920 году председатель Урало-Сибирской комиссии Совета Труда и Обороны, в 1920 году член Сибирского революционного комитета и председатель Сибирского ВСНХ.

С 25 июля 1923 по конец 1924 года А. В. Шотман был председателем ЦИК Автономной Карельской ССР. Избирался делегатом XI Всероссийского и II Всесоюзного съездов Советов (январь — февраль 1924 года).

С 1928 года член президиума ВСНХ СССР. В 1930 году был членом Комитета по делам Камчатки и Сахалина. Делегат XIII—XVII съездов партии, в 1924—1934 годах — член Центральной контрольной комиссии ВКП(б), в 1924—1927 — кандидат в члены Президиума ЦКК. Член ВЦИК и ЦИК СССР.

В 1930-х — уполномоченный Президиума ВЦИК по особым делам, заведующий отделом кадров ВСНХ.

_______________________________________________________________________

Как и сотни других выдающихся революционеров и Героев Гражданской войны, Александр Васильевич Шотман стал жертвой массовых репрессий вт

Показать больше

2 мс. назад

Выручайте!

У нас есть ребята из детских домов. Сами понимаете — у них нет мамы с папой, некому подсказать, поддержать… Но мы нашли для них выход: создали футбольный клуб.

Для детей сирот это не просто игра. На поле они впервые чувствуют: "Я нужен. Я часть команды. Я могу". И это дорогого стоит.

Но есть серьёзная проблема — проект держится только на пожертвованиях. Нужно оплачивать аренду, покупать форму, обувь… а детки растут быстро, и всё приходится менять. Честно говоря, самим тяжело всё тянуть. Боимся, что всё в один момент просто рухнет.

Поэтому обращаемся к вам, людям со светлой душой и добрым сердцем. Помогите! Даже 50 рублей — это уже реальная помощь для ребят. Для кого-то, может, и мелочь, но для ребёнка — это шанс выйти на поле в кроссовках по размеру и почувствовать себя сильным. Нужным. Значимым.

Если у вас есть желание и возможность — поддержите детей, лишённых родительской заботы.

Сделать это можно прямо на сайте: https://krilyazhizni.ru/ne...

Мы верим, вместе мы можем подарить сиротам будущее! Спасибо, что вы рядом!

У нас есть ребята из детских домов. Сами понимаете — у них нет мамы с папой, некому подсказать, поддержать… Но мы нашли для них выход: создали футбольный клуб.

Для детей сирот это не просто игра. На поле они впервые чувствуют: "Я нужен. Я часть команды. Я могу". И это дорогого стоит.

Но есть серьёзная проблема — проект держится только на пожертвованиях. Нужно оплачивать аренду, покупать форму, обувь… а детки растут быстро, и всё приходится менять. Честно говоря, самим тяжело всё тянуть. Боимся, что всё в один момент просто рухнет.

Поэтому обращаемся к вам, людям со светлой душой и добрым сердцем. Помогите! Даже 50 рублей — это уже реальная помощь для ребят. Для кого-то, может, и мелочь, но для ребёнка — это шанс выйти на поле в кроссовках по размеру и почувствовать себя сильным. Нужным. Значимым.

Если у вас есть желание и возможность — поддержите детей, лишённых родительской заботы.

Сделать это можно прямо на сайте: https://krilyazhizni.ru/ne...

Мы верим, вместе мы можем подарить сиротам будущее! Спасибо, что вы рядом!

Показать больше

2 мс. назад

7 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЭДУАРДА АСАДОВА

Эдуард Аркадьевич Асадов — русский советский поэт и прозаик, написавший в восемь лет своё первое стихотворение. Все его творчество пропитано искренностью и добротой. Стихи Эдуарда Асадова посвящены различным темам: войне и миру, вере и безверию, благородству и подлости. Но, как считал сам Асадов, в первую очередь он писал стихи о любви, которая была для него главной ценностью жизни.

Его произведения никогда не входили в школьную программу, что не мешало тысячам людей знать стихи Эдуарда Аркадьевича Асадова наизусть. Этот человек с удивительной и трагичной судьбой покорял своих читателей неподдельной добротой и искренностью. Как в живых выступлениях, так и через напечатанные слова. Он всегда писал о том, что было в его сердце и даже свою автобиографию назвал «Интервью у собственного сердца». Его строчки о любви и нежности, Родине, дружбе и преданности находили отклик в душах миллионов. Не став литературной классикой, стихи Асадова в итоге стали классикой народной.

Эдуард Аркадьевич родился 7 сентября 1923 года в городе Мерв Туркестанской АССР в армянской семье. Родители работали учителями. После смерти отца он переехал с матерью в Свердловск, где закончил школу. Правда, спустя неделю после школьного выпускного, Асадов в числе первых был отправлен на фронт. Ему было 17 лет. Сначала Эдуард был наводчиком «катюш», а затем, уже будучи офицером, командовал батареей. При этом он продолжал творить. Писал всегда и везде. Тогда родились такие произведения, как «Письмо с фронта» и «В землянке». Поэзия спасала его от ужасов и страха. Он зачитывал солдатам свои строки о вере, надежде и любви. Они были его первой аудиторией. И уже тогда она просила не останавливаться.

С 3-го на 4-е мая 1944 года в боях за Севастополь погибли все однополчане Асадова. Лишь ему удалось прорваться на стареньком грузовике через батарею. Но поэт получил страшное ранение в голову осколком снаряда. Превозмогая боль, он сумел доставить машину с боеприпасами до конечного пункта, за что удостоился ордена Красной Звезды. Но в госпитале его вытаскивали с того света. Поэт выжил, но его лицо было изуродовано настолько, что даже 12 операций не помогли — вместо глаз осталась лишь чернота. А переносицы просто не было. О первых страшных мгновениях после пробуждения он вспомнил в автобиографической поэме «Снова в строй».

После ранения у него было две истории любви. Первая — трагичная, а вторая — настоящая. Театральная актриса заставила его поверить в том, что даже человека с такой внешностью могут полюбить и даже родила ему ребенка. Но затем последовал развод. Эдуард Аркадьевич страдал от того, что сын, которого он даже не видел, растет не рядом с ней. Но ему повезло. На одном из творческих вечеров поэт познакомился с Галиной Разумовской. Она стала для Асадова не только любящей женой, но и настоящей опорой, его глазами. Сопровождала мужа на всех выступлениях, водила под руку по дому, читала творения Пушкина и Лермонтова вслух. Она даже научилась водить машину, чтобы поэт мог путешествовать. Своей супруге он посвятит массу стихотворений, которые вошли в сборники «Моя любовь» и «Нежные слова».

Асадов был по-настоящему целеустремленным человеком. Он не просто поступил в Литературный институт имени Горького, а с отличием его закончил. При этом поэт ежедневно вставал в 5 утра, чтобы писать стихи. Сначала диктовал их на диктофон, а затем набирал их слепым методом на печатной машинке. После чего супруга вносила правки и отправляла рукопись в издательства. Его сборники «Что такое счастье», «Когда стихи улыбаются» и «Первый поцелуй» имели громадный успех, выходя 100-тысячными тиражами. А литературные вечера проходили почти 40 лет подряд с полными залами. Всего за свою жизнь Эдуард Асадов успел издать 47 книг и этому факту невозможно не восхищаться.

Эдуард Асадов ушел из жизни 21 апреля 2004 года. Причиной стал сердечный приступ. Свое сердце поэт завещал похоронить на Сапун-горе в Севастополе, ставшей ключевой точкой его жизни. Именно там в 1944 году он был ранен. Позже Эдуард Аркадьевич неоднократно приезжал в Крым, которому даже посвятил целый сборник «Дума о Севастополе». В итоге похороны Асадова прошли в Москве, а могила находится на Кунцевском кладбище. Как говорят, родственники были против последней воли поэта и отказались объяснить свое решение. Тем не менее на этой земле все-таки установили стенд, посвященный Эдуарду Асадову. Он находится в музее «Защиты и освобождения Севастополя».

Эдуард Аркадьевич Асадов — русский советский поэт и прозаик, написавший в восемь лет своё первое стихотворение. Все его творчество пропитано искренностью и добротой. Стихи Эдуарда Асадова посвящены различным темам: войне и миру, вере и безверию, благородству и подлости. Но, как считал сам Асадов, в первую очередь он писал стихи о любви, которая была для него главной ценностью жизни.

Его произведения никогда не входили в школьную программу, что не мешало тысячам людей знать стихи Эдуарда Аркадьевича Асадова наизусть. Этот человек с удивительной и трагичной судьбой покорял своих читателей неподдельной добротой и искренностью. Как в живых выступлениях, так и через напечатанные слова. Он всегда писал о том, что было в его сердце и даже свою автобиографию назвал «Интервью у собственного сердца». Его строчки о любви и нежности, Родине, дружбе и преданности находили отклик в душах миллионов. Не став литературной классикой, стихи Асадова в итоге стали классикой народной.

Эдуард Аркадьевич родился 7 сентября 1923 года в городе Мерв Туркестанской АССР в армянской семье. Родители работали учителями. После смерти отца он переехал с матерью в Свердловск, где закончил школу. Правда, спустя неделю после школьного выпускного, Асадов в числе первых был отправлен на фронт. Ему было 17 лет. Сначала Эдуард был наводчиком «катюш», а затем, уже будучи офицером, командовал батареей. При этом он продолжал творить. Писал всегда и везде. Тогда родились такие произведения, как «Письмо с фронта» и «В землянке». Поэзия спасала его от ужасов и страха. Он зачитывал солдатам свои строки о вере, надежде и любви. Они были его первой аудиторией. И уже тогда она просила не останавливаться.

С 3-го на 4-е мая 1944 года в боях за Севастополь погибли все однополчане Асадова. Лишь ему удалось прорваться на стареньком грузовике через батарею. Но поэт получил страшное ранение в голову осколком снаряда. Превозмогая боль, он сумел доставить машину с боеприпасами до конечного пункта, за что удостоился ордена Красной Звезды. Но в госпитале его вытаскивали с того света. Поэт выжил, но его лицо было изуродовано настолько, что даже 12 операций не помогли — вместо глаз осталась лишь чернота. А переносицы просто не было. О первых страшных мгновениях после пробуждения он вспомнил в автобиографической поэме «Снова в строй».

После ранения у него было две истории любви. Первая — трагичная, а вторая — настоящая. Театральная актриса заставила его поверить в том, что даже человека с такой внешностью могут полюбить и даже родила ему ребенка. Но затем последовал развод. Эдуард Аркадьевич страдал от того, что сын, которого он даже не видел, растет не рядом с ней. Но ему повезло. На одном из творческих вечеров поэт познакомился с Галиной Разумовской. Она стала для Асадова не только любящей женой, но и настоящей опорой, его глазами. Сопровождала мужа на всех выступлениях, водила под руку по дому, читала творения Пушкина и Лермонтова вслух. Она даже научилась водить машину, чтобы поэт мог путешествовать. Своей супруге он посвятит массу стихотворений, которые вошли в сборники «Моя любовь» и «Нежные слова».

Асадов был по-настоящему целеустремленным человеком. Он не просто поступил в Литературный институт имени Горького, а с отличием его закончил. При этом поэт ежедневно вставал в 5 утра, чтобы писать стихи. Сначала диктовал их на диктофон, а затем набирал их слепым методом на печатной машинке. После чего супруга вносила правки и отправляла рукопись в издательства. Его сборники «Что такое счастье», «Когда стихи улыбаются» и «Первый поцелуй» имели громадный успех, выходя 100-тысячными тиражами. А литературные вечера проходили почти 40 лет подряд с полными залами. Всего за свою жизнь Эдуард Асадов успел издать 47 книг и этому факту невозможно не восхищаться.

Эдуард Асадов ушел из жизни 21 апреля 2004 года. Причиной стал сердечный приступ. Свое сердце поэт завещал похоронить на Сапун-горе в Севастополе, ставшей ключевой точкой его жизни. Именно там в 1944 году он был ранен. Позже Эдуард Аркадьевич неоднократно приезжал в Крым, которому даже посвятил целый сборник «Дума о Севастополе». В итоге похороны Асадова прошли в Москве, а могила находится на Кунцевском кладбище. Как говорят, родственники были против последней воли поэта и отказались объяснить свое решение. Тем не менее на этой земле все-таки установили стенд, посвященный Эдуарду Асадову. Он находится в музее «Защиты и освобождения Севастополя».

Показать больше

2 мс. назад

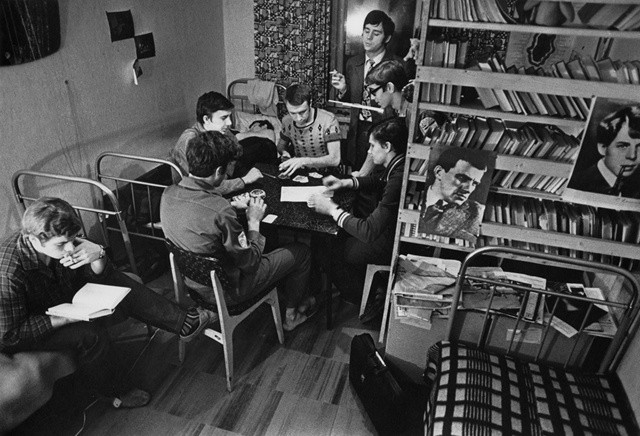

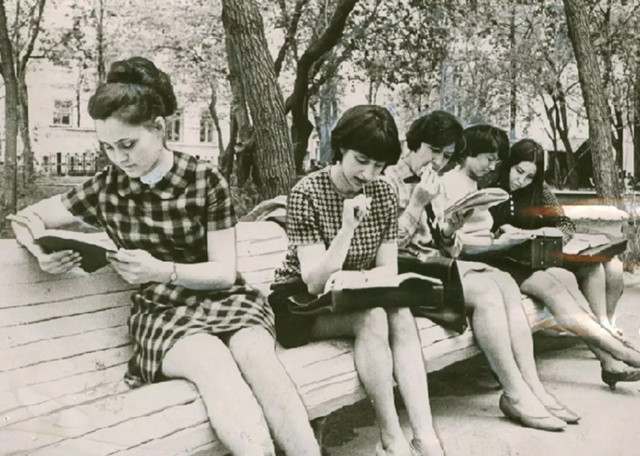

Студенческое общежитие МГУ, начало 1960-х

Обратили внимание, что ребята курили прямо в комнате, во время занятий? Сейчас бы за такое, наверное, выселили в тот же день, да ещё отчислили бы из университета 😡

Но с другой стороны, сравните с фотографиями современных студентов в общагах! Насколько тогда были ребята серьёзнее, ответственнее, трудолюбивее!

Обратили внимание, что ребята курили прямо в комнате, во время занятий? Сейчас бы за такое, наверное, выселили в тот же день, да ещё отчислили бы из университета 😡

Но с другой стороны, сравните с фотографиями современных студентов в общагах! Насколько тогда были ребята серьёзнее, ответственнее, трудолюбивее!

Показать больше

2 мс. назад

2 мс. назад

И снова вопрос на засыпку ☝

❓ Кто вспомнит этот замечательный советский фильм о школе?

Кстати именно с этого фильма началась режиссёрская слава Владимира Меньшова...

❓ Кто вспомнит этот замечательный советский фильм о школе?

Кстати именно с этого фильма началась режиссёрская слава Владимира Меньшова...

2 мс. назад

80 лет назад, 2 сентября 1945 года, представителями Японии был подписан акт о безоговорочной капитуляции японских вооружённых сил. Окончилась Вторая мировая война. Указом Президиума Верховного Совета СССР 3 сентября объявлено праздником Победы над милитаристской Японией.

Показать больше

2 мс. назад

На уроке труда в производственной мастерской школы Краснодонского совхоза. 2 сентября 1959 года

Совсем маленькие дети. А разбираются в серьёзном сложном устройстве.

В то время ребятня хотела учиться. Тянулись к знаниям. Читали, слушали, запоминали, втягивали в себя новое, как губка.

Сейчас — часами смотрят тупые видосики из Тик-Тока...

Совсем маленькие дети. А разбираются в серьёзном сложном устройстве.

В то время ребятня хотела учиться. Тянулись к знаниям. Читали, слушали, запоминали, втягивали в себя новое, как губка.

Сейчас — часами смотрят тупые видосики из Тик-Тока...

Показать больше

2 мс. назад

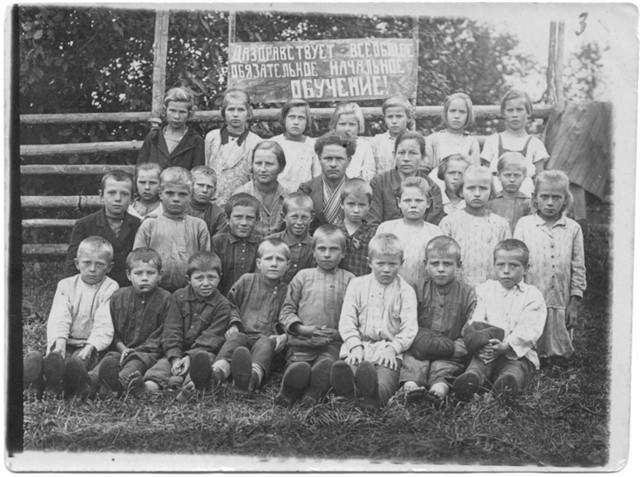

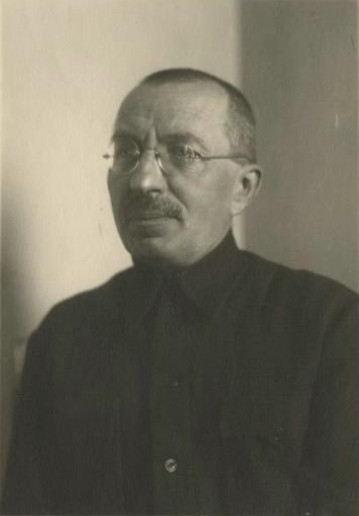

На этом фото —- советский педагог, борец с беспризорностью Антон Семёнович Макаренко.

Сегодня считается одним из четырёх величайших педагогов, определивших способ педагогического мышления в XX веке. Его «Педагогическая поэма» подробнейшим образом изучается во всех педвузах мира.

Но сейчас чуть о другом. Посмотрите на лицо этого человека! Фотография сделана в 1937 году. Антону Семёновичу было 49 лет.

Макаренко не курил. Более того, искоренял курение среди несовершеннолетних жесточайшим образом. Пил очень мало и редко. А лицо — как у человека лет 70 минимум.

Просто чтоб вы понимали, какого невероятного нервного напряжения, каких сумасшедших сил требовала его работа!

Сегодня считается одним из четырёх величайших педагогов, определивших способ педагогического мышления в XX веке. Его «Педагогическая поэма» подробнейшим образом изучается во всех педвузах мира.

Но сейчас чуть о другом. Посмотрите на лицо этого человека! Фотография сделана в 1937 году. Антону Семёновичу было 49 лет.

Макаренко не курил. Более того, искоренял курение среди несовершеннолетних жесточайшим образом. Пил очень мало и редко. А лицо — как у человека лет 70 минимум.

Просто чтоб вы понимали, какого невероятного нервного напряжения, каких сумасшедших сил требовала его работа!

Показать больше

2 мс. назад

127 лет назад, 22 августа 1898 года родился выдающийся советский разведчик, организатор партизанского движения во время ВОВ, Герой Советского Союза ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ МЕДВЕДЕВ.

В 1936 году окончил курсы высшего начальствующего состава при Центральной школе НКВД СССР. С 3 июля 1936 года — капитан государственной безопасности.

В июне 1941 года вновь восстановлен в органах госбезопасности и направлен в Войска Особой группы при НКВД СССР (начальник Особой группы — П. А. Судоплатов, в дальнейшем — IV управление НКВД СССР). С 1941 возглавлял отряд специального назначения — с августа 1941 г. по январь 1942 г. возглавлял опергруппу «Митя». Отряд «Митя» (разведывательно-диверсионная резидентура № 4/70 войск Особой группы при НКВД СССР) под командованием Д. Н. Медведева стал первым подразделением из состава ОМСБОН (сформированной из Войск Особой группы при НКВД СССР), заброшенным в тыл немецких войск в начале сентября 1941 года. Отряд действовал до января 1942 года на территории Смоленской, Брянской, Могилёвской областей, провёл свыше 50 крупных операций. За время пребывания в тылу противника с сентября 1941 по январь 1942 года группе Д. Н. Медведева удалось организовать, укрепить и активизировать работу вооружённых групп в ряде районов Орловской и Брянской областей и Могилёвской области Белоруссии, создать здесь партизанские отряды. В брянских лесах была заложена основа для развёртывания так называемого партизанского края с центрами в городах Жиздра и Дятьково. Из 27 партизанских отрядов, действовавших в этом крае, 7 были созданы при активной помощи медведевцев. В боях Дмитрий Николаевич был дважды ранен и контужен. Спасён и вынесен с поля боя знаменитым советским боксёром Николаем Королёвым, воевавшим в отряде.

В апреле 1942 г. утверждён сотрудником Высшей школы НКВД по спецдисциплинам.

С июня 1942 г. по февраль 1944 года командир партизанского отряда специального назначения «Победители», действовавшего на центральной и Западной Украине. В этом отряде действовали выдающиеся разведчики Н. И. Кузнецов, Н. В. Струтинский, Африка Де лас Эрас, врач (будущий писатель) А. В. Цессарский.

В июне 1942 года группа партизан во главе с Медведевым Д. Н. десантировалась на Житомирщине — в 300 км от мест дислокации отряда на территории Ровенской области. Под руководством Медведева была создана спецгруппа разведчиков, в которую вошли Александр Лукин и Владимир Фролов. Находясь в Сарненских лесах, отряд «Победители» по инициативе своего командира создал семейный лагерь, в котором из гетто спаслись 160 еврейских женщин, детей и стариков.

Действуя с июня 1942 года по март 1944 года на территории Ровенской и Львовской областей Украины, отряд Д. Н. Медведева провел свыше 120 крупных операций, уничтожил ряд высокопоставленных лиц оккупационного режима (11 генералов и высших государственных чиновников), до 2000 немецких солдат и до 6000 полицейских и украинских националистов. Взорван 81 эшелон с живой силой и техникой. За период своей деятельности отряд «Победители» создал 10 новых партизанских отрядов. Оперативная группа «Победители» повседневно проводила огромную разведывательную работу, все добытые ею данные по радио сообщались командованию. К маю 1943 г. разведывательной работой были охвачены Ровно, Здолбунов, Луцк, Ковель, Сарны, Ракитное, Костополь, Людвиполь, Березное и многие другие населенные пункты. С октября 1943 г. разведка опергруппы охватила также Винницу, а в январе 1944 г. — Львов.

Когда Советская Армия приступила к освобождению Украины, Д. Н. Медведев принял решение идти в направлении Львова и оказать помощь наступающим войскам. А в начале февраля 1944 года он получил приказ о выводе отряда в тыл Красной Армии и 5-го числа пересёк линию фронта.

Сам Медведев в боях был дважды ранен и один раз контужен. Находился на лечении в Москве, после выздоровления назначен заместителем начальника 4-го Управления НКВД.

За образцовое выполнение заданий командования в тылу противника Дмитрию Николаевичу Медведеву Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1945 году выезжал в длительную командировку в Литовскую ССР для организации борьбы с вооружёнными формированиями «Лесные братья».

С 1946 года в отставке в звании полковника. Занимался литературным трудом.

Дмитрий Николаевич Медведев скончался на 57-ом году жизни 14 декабря 1954 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

В 1936 году окончил курсы высшего начальствующего состава при Центральной школе НКВД СССР. С 3 июля 1936 года — капитан государственной безопасности.

В июне 1941 года вновь восстановлен в органах госбезопасности и направлен в Войска Особой группы при НКВД СССР (начальник Особой группы — П. А. Судоплатов, в дальнейшем — IV управление НКВД СССР). С 1941 возглавлял отряд специального назначения — с августа 1941 г. по январь 1942 г. возглавлял опергруппу «Митя». Отряд «Митя» (разведывательно-диверсионная резидентура № 4/70 войск Особой группы при НКВД СССР) под командованием Д. Н. Медведева стал первым подразделением из состава ОМСБОН (сформированной из Войск Особой группы при НКВД СССР), заброшенным в тыл немецких войск в начале сентября 1941 года. Отряд действовал до января 1942 года на территории Смоленской, Брянской, Могилёвской областей, провёл свыше 50 крупных операций. За время пребывания в тылу противника с сентября 1941 по январь 1942 года группе Д. Н. Медведева удалось организовать, укрепить и активизировать работу вооружённых групп в ряде районов Орловской и Брянской областей и Могилёвской области Белоруссии, создать здесь партизанские отряды. В брянских лесах была заложена основа для развёртывания так называемого партизанского края с центрами в городах Жиздра и Дятьково. Из 27 партизанских отрядов, действовавших в этом крае, 7 были созданы при активной помощи медведевцев. В боях Дмитрий Николаевич был дважды ранен и контужен. Спасён и вынесен с поля боя знаменитым советским боксёром Николаем Королёвым, воевавшим в отряде.

В апреле 1942 г. утверждён сотрудником Высшей школы НКВД по спецдисциплинам.

С июня 1942 г. по февраль 1944 года командир партизанского отряда специального назначения «Победители», действовавшего на центральной и Западной Украине. В этом отряде действовали выдающиеся разведчики Н. И. Кузнецов, Н. В. Струтинский, Африка Де лас Эрас, врач (будущий писатель) А. В. Цессарский.

В июне 1942 года группа партизан во главе с Медведевым Д. Н. десантировалась на Житомирщине — в 300 км от мест дислокации отряда на территории Ровенской области. Под руководством Медведева была создана спецгруппа разведчиков, в которую вошли Александр Лукин и Владимир Фролов. Находясь в Сарненских лесах, отряд «Победители» по инициативе своего командира создал семейный лагерь, в котором из гетто спаслись 160 еврейских женщин, детей и стариков.

Действуя с июня 1942 года по март 1944 года на территории Ровенской и Львовской областей Украины, отряд Д. Н. Медведева провел свыше 120 крупных операций, уничтожил ряд высокопоставленных лиц оккупационного режима (11 генералов и высших государственных чиновников), до 2000 немецких солдат и до 6000 полицейских и украинских националистов. Взорван 81 эшелон с живой силой и техникой. За период своей деятельности отряд «Победители» создал 10 новых партизанских отрядов. Оперативная группа «Победители» повседневно проводила огромную разведывательную работу, все добытые ею данные по радио сообщались командованию. К маю 1943 г. разведывательной работой были охвачены Ровно, Здолбунов, Луцк, Ковель, Сарны, Ракитное, Костополь, Людвиполь, Березное и многие другие населенные пункты. С октября 1943 г. разведка опергруппы охватила также Винницу, а в январе 1944 г. — Львов.

Когда Советская Армия приступила к освобождению Украины, Д. Н. Медведев принял решение идти в направлении Львова и оказать помощь наступающим войскам. А в начале февраля 1944 года он получил приказ о выводе отряда в тыл Красной Армии и 5-го числа пересёк линию фронта.

Сам Медведев в боях был дважды ранен и один раз контужен. Находился на лечении в Москве, после выздоровления назначен заместителем начальника 4-го Управления НКВД.

За образцовое выполнение заданий командования в тылу противника Дмитрию Николаевичу Медведеву Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1945 году выезжал в длительную командировку в Литовскую ССР для организации борьбы с вооружёнными формированиями «Лесные братья».

С 1946 года в отставке в звании полковника. Занимался литературным трудом.

Дмитрий Николаевич Медведев скончался на 57-ом году жизни 14 декабря 1954 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Показать больше

2 мс. назад

Школьник помогает собирать урожай. 1950-е

У советских подростков учёба, активный отдых, участие в общественной деятельности и конкретная, живая помощь по хозяйству, шли в неразрывной связке. Поэтому к 18 годам становились полноценными гражданами, с ответственным отношением к жизни, к будущей семье, к своей Родине.

Сейчас к 18 годам вырастает поколение потребителей, которые только считают, что им все всё должны...

(Исключения, конечно, есть, но они, как известно, подтверждают правило)

У советских подростков учёба, активный отдых, участие в общественной деятельности и конкретная, живая помощь по хозяйству, шли в неразрывной связке. Поэтому к 18 годам становились полноценными гражданами, с ответственным отношением к жизни, к будущей семье, к своей Родине.

Сейчас к 18 годам вырастает поколение потребителей, которые только считают, что им все всё должны...

(Исключения, конечно, есть, но они, как известно, подтверждают правило)

Показать больше

2 мс. назад

Колхоз им. Воршилова. Комсомольцы. 1950-е годы

Обратите внимание на ордена и медали на груди ребят. Они ведь воевали. И не просто воевали, а сражались мужественно, самоотверженно, иначе у нас ордена не давали.

А теперь — мирный фронт. Здесь не стреляют, не бомбят, но труд каторжный.

Вообще трудовой подвиг того поколения не менее поразительный, чем боевой. Самые доброжелательные, просоветски настроенные западные эксперты отводили нам 15 лет на восстановление страны. СССР смог достичь довоенного уровня уже к 1950-му году.

Обратите внимание на ордена и медали на груди ребят. Они ведь воевали. И не просто воевали, а сражались мужественно, самоотверженно, иначе у нас ордена не давали.

А теперь — мирный фронт. Здесь не стреляют, не бомбят, но труд каторжный.

Вообще трудовой подвиг того поколения не менее поразительный, чем боевой. Самые доброжелательные, просоветски настроенные западные эксперты отводили нам 15 лет на восстановление страны. СССР смог достичь довоенного уровня уже к 1950-му году.

Показать больше

2 мс. назад

Юные пионеры 1950-х

Какие чистые, светлые лица! Попробуйте встретить таких нынче... Может быть, и удастся, но поверьте, будет нелегко. А ведь сейчас уровень жизни как-никак намного выше. Тогда жили очень скромно и бедно. Что говорить — война едва закончилась.

Но великая цель, великая идея, которая объединяла советский народ, делала людей светлее!

Какие чистые, светлые лица! Попробуйте встретить таких нынче... Может быть, и удастся, но поверьте, будет нелегко. А ведь сейчас уровень жизни как-никак намного выше. Тогда жили очень скромно и бедно. Что говорить — война едва закончилась.

Но великая цель, великая идея, которая объединяла советский народ, делала людей светлее!

Показать больше

2 мс. назад

❗😡 Управление образования Дегтярска Свердловской области намеренно доводит до закрытия одну из старейших школ города.

В Народный фронт Свердловской области обратились жители города Дегтярска, которые бьют тревогу из-за возможного закрытия местной школы. Об этом рассказал руководитель регионального отделения НФ Вадим Савин. В учебном заведении получают образование 350 учеников — примерно половина всего города — и работают 44 педагога.

Школа является самым старым учебным заведением города. В октябре 2027 года ей исполнится 100 лет и за этот век в ней ни разу не был произведен капитальный ремонт! Кроме всего прочего, школа является единственным учебным учреждением на территории старой Дегтярки. Ближайшее учебное заведение находится на расстоянии 6 километров от школы и проходит через пустырь и промзону. Более того, район, где находится школа, отделяет от других районов федеральная трасса — можно сказать, он отрезан от остальной части города.

Руководитель образовательного учреждения 2 года подряд подавал заявки на участие в государственной программе «Развитие образования» по модернизации школьных систем образования, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 Nº1642. И школа даже проходила отбор среди муниципальных общеобразовательных организаций Свердловской области, но на уровне прохождения федерального отбора была почему-то отсеяна.

По мнению местных жителей, школу нужно ремонтировать, а не закрывать.

В Дегтярске много проблем, но почему-то областные чиновники не спешат помочь местным жителям. Народный фронт уже обращался к Вице-губернатору по нескольким проблемным вопросам этого города, но пока в ответ — тишина.

В Народный фронт Свердловской области обратились жители города Дегтярска, которые бьют тревогу из-за возможного закрытия местной школы. Об этом рассказал руководитель регионального отделения НФ Вадим Савин. В учебном заведении получают образование 350 учеников — примерно половина всего города — и работают 44 педагога.

Школа является самым старым учебным заведением города. В октябре 2027 года ей исполнится 100 лет и за этот век в ней ни разу не был произведен капитальный ремонт! Кроме всего прочего, школа является единственным учебным учреждением на территории старой Дегтярки. Ближайшее учебное заведение находится на расстоянии 6 километров от школы и проходит через пустырь и промзону. Более того, район, где находится школа, отделяет от других районов федеральная трасса — можно сказать, он отрезан от остальной части города.

Руководитель образовательного учреждения 2 года подряд подавал заявки на участие в государственной программе «Развитие образования» по модернизации школьных систем образования, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 Nº1642. И школа даже проходила отбор среди муниципальных общеобразовательных организаций Свердловской области, но на уровне прохождения федерального отбора была почему-то отсеяна.

По мнению местных жителей, школу нужно ремонтировать, а не закрывать.

В Дегтярске много проблем, но почему-то областные чиновники не спешат помочь местным жителям. Народный фронт уже обращался к Вице-губернатору по нескольким проблемным вопросам этого города, но пока в ответ — тишина.

Показать больше

2 мс. назад

Юный барабанщик, юный барабанщик,

Он стучит, как сердце: тук-тук-тук!

Поднимает флаги Пионерский лагерь —

Юный барабанщик тут как тут.

Помните? 😊

Он стучит, как сердце: тук-тук-тук!

Поднимает флаги Пионерский лагерь —

Юный барабанщик тут как тут.

Помните? 😊

2 мс. назад

22 августа 1944 года санинструктор батальона морской пехоты ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА при форсировании Днестровского лимана спасла 17 матросов и забросала гранатами дзот, уничтожив свыше 10 гитлеровцев!

Санинструктор 369-го отдельного батальона морской пехоты и старший санинструктор сводной роты Берегового отряда сопровождения Дунайской военной флотилии Михайлова Екатерина Илларионовна – одна из немногих женщин, служивших в разведке морской пехоты.

В ночь с 21 на 22 августа 1944 года санинструктор Михайлова участвовала в форсировании Днестровского лимана. В составе десанта 369-го обмп Дунайской военной флотилии одной из первых достигла берега, цепляясь за корни и ветки прибрежных кустарников, вскарабкалась на пятиметровый гребень обрывистого берега реки, помогала подняться наверх другим десантникам и тяжёлый пулемёт. За время боя оказала первую помощь семнадцати тяжелораненым краснофлотцам (включая спасение из воды тяжелораненого начальника штаба отряда), подавила огонь станкового пулемёта, забросала гранатами дзот, уничтожила два десятка солдат противника, 9 гитлеровцев взяла в плен. Утром Аккерман был взят.

За проявление исключительной отваги была представлена к званию Героя Советского Союза, но награждена орденом Красного Знамени. Золотую звезду Героя легендарная женщина получила лишь в 1990 году.

Санинструктор 369-го отдельного батальона морской пехоты и старший санинструктор сводной роты Берегового отряда сопровождения Дунайской военной флотилии Михайлова Екатерина Илларионовна – одна из немногих женщин, служивших в разведке морской пехоты.

В ночь с 21 на 22 августа 1944 года санинструктор Михайлова участвовала в форсировании Днестровского лимана. В составе десанта 369-го обмп Дунайской военной флотилии одной из первых достигла берега, цепляясь за корни и ветки прибрежных кустарников, вскарабкалась на пятиметровый гребень обрывистого берега реки, помогала подняться наверх другим десантникам и тяжёлый пулемёт. За время боя оказала первую помощь семнадцати тяжелораненым краснофлотцам (включая спасение из воды тяжелораненого начальника штаба отряда), подавила огонь станкового пулемёта, забросала гранатами дзот, уничтожила два десятка солдат противника, 9 гитлеровцев взяла в плен. Утром Аккерман был взят.

За проявление исключительной отваги была представлена к званию Героя Советского Союза, но награждена орденом Красного Знамени. Золотую звезду Героя легендарная женщина получила лишь в 1990 году.

Показать больше

2 мс. назад

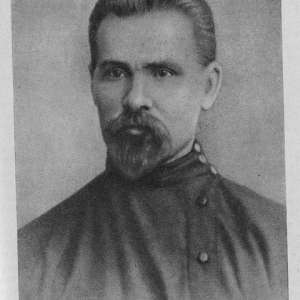

20 августа 1867 года родился профессиональный революционер, один из активных деятелей первого поколения рабочих-марксистов в России, друг и соратник Владимира Ильича Ленина ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ШЕЛГУНОВ.

Из крестьян. С 1876 рабочий на заводах Петербурга. В революционном движении с 1886, член социал-демократических групп П. В. Точисского, затем М. И. Бруснева. В 1893 член Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».

В декабре 1895 арестован, выслан в Архангельскую губернию. С 1900 член Екатеринославского, в 1902—04 — Бакинского комитетов РСДРП. Осенью 1904 в связи с обострением болезни глаз переехал для лечения в Петербург. В 1905 вёл агитационную работу по заданиям Петербургского комитета РСДРП, в декабре арестован.

В тюрьме в 1906 полностью потерял зрение; несмотря на это, в годы реакции 1908— 1910 вновь на партийной работе. В 1911 официальный редактор большевистской газеты «Звезда», в 1912 принимал участие в создании «Правды».

В 1912—16 в административной ссылке на Северном Кавказе. В 1917 член агитколлегии Петербургского комитета, в 1918— Московского комитета РСДРП (б). В 1918—20 на подпольной работе на Кубани. С 1920 работал в Москве. Участвовал в работе 2-го конгресса Коминтерна (1920).

С 1924 — персональный пенсионер. Был членом Президиума Всесоюзного общества старых большевиков.

Умер 2 апреля 1939 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище. В Ленинграде в честь В.А. Шелгунова названа улица, у музея «Невская застава» установлен бюст.

Из крестьян. С 1876 рабочий на заводах Петербурга. В революционном движении с 1886, член социал-демократических групп П. В. Точисского, затем М. И. Бруснева. В 1893 член Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».

В декабре 1895 арестован, выслан в Архангельскую губернию. С 1900 член Екатеринославского, в 1902—04 — Бакинского комитетов РСДРП. Осенью 1904 в связи с обострением болезни глаз переехал для лечения в Петербург. В 1905 вёл агитационную работу по заданиям Петербургского комитета РСДРП, в декабре арестован.

В тюрьме в 1906 полностью потерял зрение; несмотря на это, в годы реакции 1908— 1910 вновь на партийной работе. В 1911 официальный редактор большевистской газеты «Звезда», в 1912 принимал участие в создании «Правды».

В 1912—16 в административной ссылке на Северном Кавказе. В 1917 член агитколлегии Петербургского комитета, в 1918— Московского комитета РСДРП (б). В 1918—20 на подпольной работе на Кубани. С 1920 работал в Москве. Участвовал в работе 2-го конгресса Коминтерна (1920).

С 1924 — персональный пенсионер. Был членом Президиума Всесоюзного общества старых большевиков.

Умер 2 апреля 1939 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище. В Ленинграде в честь В.А. Шелгунова названа улица, у музея «Невская застава» установлен бюст.

Показать больше

2 мс. назад

❗РЕАБИЛИТИРОВАН ПОСМЕРТНО. ПАМЯТИ МИХАИЛА ЗЮКА

20 августа 1895 года родился выдающийся русский революционер, большевик, Герой Гражданской войны, один из организаторов Червонного Казачества Украинской Красной Армии МИХАИЛ ОСИПОВИЧ ЗЮК.

Родился в Чернигове в семье приказчика керосинового склада. Настоящая фамилия — Нехамкин. Учился в Черниговском реальном училище.

В 1912 году, в возрасте 17 лет, вступил в партию большевиков. В августе 1914, в момент проведения всеобщей мобилизации, вместе с одним из своих товарищей по подполью ночью разбросал листовки с призывами против империалистической войны в городском саду напротив губернаторского дома, был пойман за этим занятием военным патрулём и передан им в полицию.

На предложение следствия о сотрудничестве ответил решительным отказом, в результате был сослан в Нолинский уезд Вятской губернии, и поселен у земляка — черниговца по фамилии Зюка, жившего уже лет 10 в ссылке и зарабатывавшего на жизнь столярным ремеслом. Михаил стал подмастерьем у своего хозяина и 3 года вплоть до Февральской революции прожил на Севере. (Позже, когда будучи уже красным командиром, Михаил Осипович попадёт в плен к петлюровцам, ненавидевшим евреев, он вспомнит своего учителя и возьмёт фамилию Зюка).

После Февральской революции Михаил вернулся в Чернигов. Устроился работать столяром, проработал ровно один рабочий день, к концу которого рабочие предприятия под воздействием его агитации объявили забастовку. Требования их работодателям пришлось удовлетворить, но агитатора тут же уволили. После увольнения стал профессиональным революционером.

Основным его занятием была агитация среди солдат Черниговского запасного полка. Во время Великой Октябрьской революции возглавил отряд Красной гвардии в Киеве. В январе 1918 года участвовал в восстании рабочих, однако восстание было подавлено петлюровцами. Тогда-то М.О. Зюк и попал в плен. Впрочем, уже через три недели Киев был взят войсками Муравьёва (который на тот момент ещё воевал на стороне большевиков), и красный командир был освобождён. Начиная с этого периода вместе с будущим командармом В.М. Примаковым Михаил Зюк участвует в организации украинского Червонного казачества.

Ещё в декабре 1917 года в Харькове Виталий Примаков сформировал из добровольцев — солдат, студентов, рабочих — 1-й полк Червонного казачества, участвовавший в боях против Центральной рады. Полк входил в состав вооружённых сил Украинской Народной Республики Советов. Сразу после освобождения из плена Михаил Зюк возглавил батальон в этом полку.

После подписания в марте 1918 года Брестского мира батальон вынужденно отступил в нейтральную зону между Украиной и РСФСР. После этого М.О. Зюк был направлен в Москву, в артиллерийскую школу.

Учился на Московских командных артиллерийских курсах вместе с С.Л. Лозовским и М.С. Медянским, которые впоследствии служили с ним в корпусе Червонного казачества. Во время учёбы принял участие в подавлении мятежа левых эсеров.

После окончания курсов Михаила Осиповича Зюка направляют на самые опасные участки фронта Гражданской войны. Ему доверяют — и как талантливому военачальнику, и как твёрдому, убеждённому коммунисту с уже достаточно большим стажем.

М.О. Зюк командует артиллерией сначала бригады, дивизии, а потом и корпуса Червонного казачества. В составе своей ударной части участвовал в разгроме войск Деникина в Орловско-Кромской операции. Червонные казаки в этой операции осуществили два глубоких рейда и вместе с Латышскими стрелками внесли решающий вклад в успех операции. Участвовал в разгроме Махно.

После взятия поляками Киева в 1920 году Михаил Зюк был переброшен на это направление и в составе ударного кавалерийского корпуса участвовал в разгроме польских и петлюровских войск на правобережной Украине.

За эту операцию и бои под Перекопом в марте 1920 года, где его артиллеристы, в частности, батарея Лозовского, впервые подбили английские танки, Михаил Осипович Зюк получил орден Красного Знамен (высшую на тот момент награду молодой Советской Республики).

В 1925 году Зюк вместе с В.М. Примаковым, И.Е. Никулиным и другими червонцами был направлен в Китай для помощи в строительстве вооружённых сил китайской компартии. С октября 1925 почти год был военным советником по артиллерии в армии маршала Фэн Юйсяна. Во время Тяньцзиньской наступательной операции руководил группой советников при конном корпусе армии Фэна. Этот корпус глубоким рейдом, тактическим приёмом В.М.Примакова, освободил город Чэндэ. По воспоминаниям переводчицы В.В. Вишняковой-Акимовой в Китае М.О. Зюк отличался особой храбростью: он единственный из всех советников в Пекине вступал в рукопашные драки с белогвардейцами.

В 1926 году М.О. Зюк лично доставил в Москву выданного Фэном советским властям белого атамана Анненкова. Из Центрального Китая отряд Михаила Зюка на автомобиле с пулемётом пересёк Внутреннюю Монголию, но на границе их не встретили, несмотря на все шифровки. Голодный и не спавший М.О. Зюк ехал с атаманом вдвоём в самовольно захваченном им купе, держа в руках револьвер, от границы до Читы, где к ним присоединилось двое чекистов. По дороге Анненков дважды пытался бежать, но был пойман и доставлен в столицу.

С 1926 года Михаил Осипович занимал различные командные должности в Красной Армии. К августу 1936-го года комбриг М.О. Зюк — командир-комиссар легендарной 25-й Чапаевской дивизии.

_______________________________________________________________________

Казалось бы, всё шло хорошо, но именно в это время начинаются массовые аресты командного состава Красной Армии.

16 августа 1936 года Михаила Осиповича Зюка вслед за В.М. Примаковым арестовывают и обвиняют в том, что якобы он по приказу Троцкого готовил покушение против членов советского правительства и занимался вредительской работой по подрыву мощи Вооружённых сил. Казалось бы, более идиотское обвинение человеку, который с 17-ти лет в коммунистической партии, который так много сделал для победы Красной Армии, придумать трудно. Но именно такие бредовые обвинения стали массово выбивать из лучших командиров в застенках НКВД.

Впрочем, первые месяцы после ареста даже у тогдашних следователей не получилось подвести М.О. Зюка под расстрельную статью. Но вот после ареста М.Н. Тухачевского, И.П. Уборевича и других командармов в мае 1937 года ситуация стала меняться. Сталин требует любой ценой и как можно скорее «разоблачить» и расстрелять всех «заговорщиков».

Как известно, уже 11 июня 1937 после выбитых пытками и шантажом признаний (обвиняемым обещали, что не тронут их семьи, но в итоге всех обманули), вся так называемая «группа М.Н. Тухачевского» (в которую входил и В.М. Примакова), была приговорена к расстрелу. Михаил Зюк пережил своего друга всего на 9 дней: 19 июня он был приговорён к высшей мере наказания и на следующий день расстрелян.

Его жена, Нина Васильевна Верхоланцева, билась, как рыба об лёд, пыталась доказать невиновность мужа, однако кто ж её будет слушать, если приказ на ликвидацию Героя отдан самим Сталиным!

Впрочем, ей лично относительно повезло. Если жены М.Н. Тухачевского, И.П. Уборевича, А.И. Корка были расстреляны, жена И.Э. Якира провела в лагерях почти 20 лет, то Нина Верхоланцева всего лишь отделалась ссылкой в Весьегонск.

_______________________________________________________________________

Лишь спустя 20 лет после гибели, 10 октября 1957 года, определением Военной коллегии Верховного суда СССР Михаил Осипович Зюк был полностью реабилитирован за отсутствием состава преступления.

Решением Комитета Партийного Контроля при ЦК КПСС М.О. Зюк был посмертно восстановлен в Коммунистической партии.

Вечная память! 🔥

20 августа 1895 года родился выдающийся русский революционер, большевик, Герой Гражданской войны, один из организаторов Червонного Казачества Украинской Красной Армии МИХАИЛ ОСИПОВИЧ ЗЮК.

Родился в Чернигове в семье приказчика керосинового склада. Настоящая фамилия — Нехамкин. Учился в Черниговском реальном училище.

В 1912 году, в возрасте 17 лет, вступил в партию большевиков. В августе 1914, в момент проведения всеобщей мобилизации, вместе с одним из своих товарищей по подполью ночью разбросал листовки с призывами против империалистической войны в городском саду напротив губернаторского дома, был пойман за этим занятием военным патрулём и передан им в полицию.