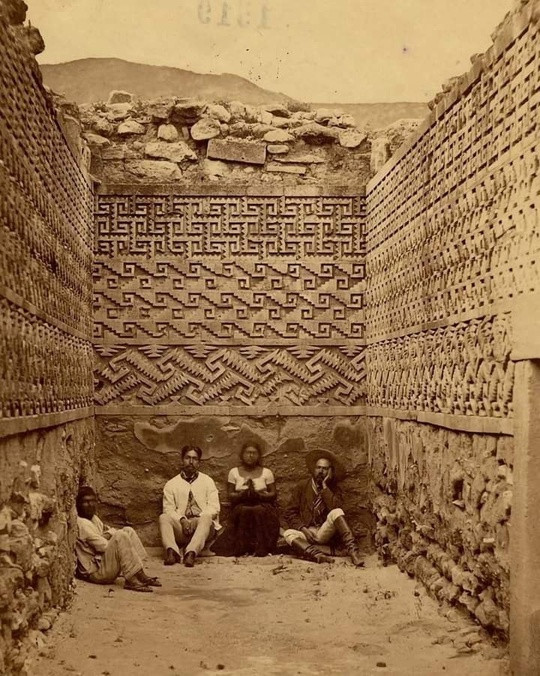

На этом снимке 1875 года запечатлены местные жители на фоне руин в древнем мексиканском городе Митла, который считается самым важным памятником культуры сапотеков.

Название Митла происходит от слова Миктлан, на языке науатль оно означает "место мертвых" или "подземный мир". Это связано с верой сапотеков в то, что смерть является едва ли не самой важной частью жизни.

Город, состоящий в основном из комплексов храмов, построенных около 1900-2200 лет назад, задумывался как врата между миром живых и миром мертвых. Предки мексиканцев считали, что те, кто будут похоронены в Митле, станут "людьми облаков", которые будут присматривать за живыми.

Как археологический памятник, Митла уникален сложной и замысловатой мозаичной резьбой с потрясающими по точности геометрическими узорами, которые покрывают гробницы, панели и целые стены.

Кстати, в 1553 году испанцы решили разрушить этот город, поскольку он имел огромное политическое и религиозное значение для региона. Таким нехитрым способом они хотели подчинить мезоамериканцев новой власти.

В итоге, от огромного города осталось всего несколько храмов. Интересно, что завоеватели использовали каменные блоки в качестве материала для возведения своих церквей, в том числе собора в Сан-Пабло.

На этом снимке 1875 года запечатлены местные жители на фоне руин в древнем мексиканском городе Митла, который считается самым важным памятником культуры сапотеков.

Название Митла происходит от слова Миктлан, на языке науатль оно означает "место мертвых" или "подземный мир". Это связано с верой сапотеков в то, что смерть является едва ли не самой важной частью жизни.

Город, состоящий в основном из комплексов храмов, построенных около 1900-2200 лет назад, задумывался как врата между миром живых и миром мертвых. Предки мексиканцев считали, что те, кто будут похоронены в Митле, станут "людьми облаков", которые будут присматривать за живыми.

Как археологический памятник, Митла уникален сложной и замысловатой мозаичной резьбой с потрясающими по точности геометрическими узорами, которые покрывают гробницы, панели и целые стены.

Кстати, в 1553 году испанцы решили разрушить этот город, поскольку он имел огромное политическое и религиозное значение для региона. Таким нехитрым способом они хотели подчинить мезоамериканцев новой власти.

В итоге, от огромного города осталось всего несколько храмов. Интересно, что завоеватели использовали каменные блоки в качестве материала для возведения своих церквей, в том числе собора в Сан-Пабло.

На этом снимке 1875 года запечатлены местные жители на фоне руин в древнем мексиканском городе Митла, который считается самым важным памятником культуры сапотеков.

Показать больше

10 мс. назад

10 мс. назад

10 мс. назад

10 мс. назад

10 мс. назад

10 мс. назад

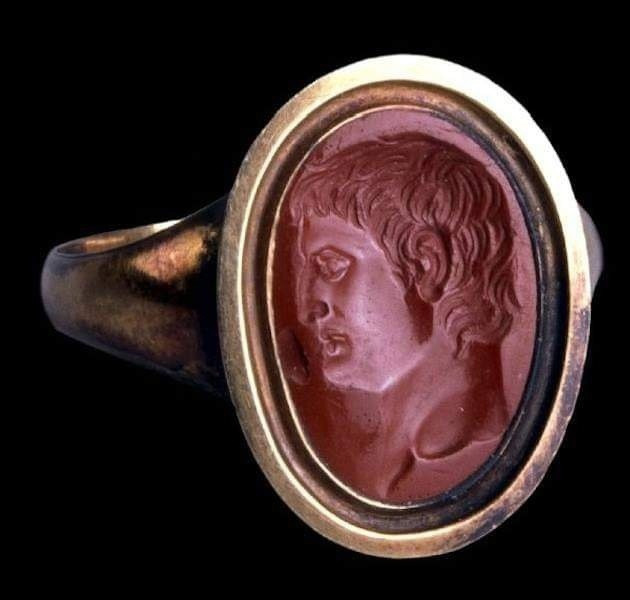

Гомер (в центре) на фреске Рафаэля «Парнас». Ватикан, 1511 год.

Шутят, что «Илиаду» написал не Гомер, а «другой слепой древний грек». По Геродоту, автор «Илиады» и «Одиссеи» жил «не раньше как за 400 лет до меня», то есть в VIII, а то и в IX веке до н. э. Немецкий филолог Фридрих Август Вольф в 1795 году доказывал, что гомеровские поэмы были созданы позже, уже в письменную эпоху, из разрозненных народных сказаний. Получалось, что Гомер — условная легендарная фигура вроде славянского Бояна, а настоящий автор шедевров — это совершенно «другой древний грек», редактор-составитель из Афин на рубеже VI–V веков до н. э. Заказчиком мог быть тиран Писистрат, устроивший на афинских праздниках состязания певцов на зависть другим полисам. Проблема авторства «Илиады» и «Одиссеи» получила название гомеровского вопроса, а последователей Вольфа, стремившихся выделить в этих поэмах разнородные элементы, назвали аналитиками.

Эпоха умозрительных теорий о Гомере закончилась в 1930-е годы, когда американский филолог Милмэн Пэрри организовал экспедицию, чтобы сравнить «Илиаду» и «Одиссею» с эпосом боснийских сказителей. Оказалось, что искусство неграмотных балканских певцов построено на импровизации: поэма каждый раз создается заново и никогда дословно не повторяется. Импровизацию делают возможной формулы — повторяющиеся сочетания, которые можно немного изменять на ходу, приспосабливая под изменчивый контекст. Пэрри и его ученик Альберт Лорд доказали, что формульные структуры гомеровского текста очень похожи на балканский материал, а, значит, «Илиаду» и «Одиссею» следует считать устными поэмами, которые были продиктованы на заре изобретения греческого алфавита одним или двумя сказителями-импровизаторами.

Шутят, что «Илиаду» написал не Гомер, а «другой слепой древний грек». По Геродоту, автор «Илиады» и «Одиссеи» жил «не раньше как за 400 лет до меня», то есть в VIII, а то и в IX веке до н. э. Немецкий филолог Фридрих Август Вольф в 1795 году доказывал, что гомеровские поэмы были созданы позже, уже в письменную эпоху, из разрозненных народных сказаний. Получалось, что Гомер — условная легендарная фигура вроде славянского Бояна, а настоящий автор шедевров — это совершенно «другой древний грек», редактор-составитель из Афин на рубеже VI–V веков до н. э. Заказчиком мог быть тиран Писистрат, устроивший на афинских праздниках состязания певцов на зависть другим полисам. Проблема авторства «Илиады» и «Одиссеи» получила название гомеровского вопроса, а последователей Вольфа, стремившихся выделить в этих поэмах разнородные элементы, назвали аналитиками.

Эпоха умозрительных теорий о Гомере закончилась в 1930-е годы, когда американский филолог Милмэн Пэрри организовал экспедицию, чтобы сравнить «Илиаду» и «Одиссею» с эпосом боснийских сказителей. Оказалось, что искусство неграмотных балканских певцов построено на импровизации: поэма каждый раз создается заново и никогда дословно не повторяется. Импровизацию делают возможной формулы — повторяющиеся сочетания, которые можно немного изменять на ходу, приспосабливая под изменчивый контекст. Пэрри и его ученик Альберт Лорд доказали, что формульные структуры гомеровского текста очень похожи на балканский материал, а, значит, «Илиаду» и «Одиссею» следует считать устными поэмами, которые были продиктованы на заре изобретения греческого алфавита одним или двумя сказителями-импровизаторами.

Показать больше

10 мс. назад

Конфеты «Ротфронт» с «сюрпризом»!

Житель Подмосковья нашел червей в знаменитых конфетах. Товар приобрел он в местном магазине, который после вышедшего видео попал контрольную проверку.

Мужчина показал, что вместе с конфетами, в обертке были черви, однако сама фирма узнав об сложившейся ситуации отказалась комментировать данный конфуз. Производство уверяет, что все дело в самом магазине, который продает их конфеты и неправильные условия и место хранения. Проходит проверка.

Житель Подмосковья нашел червей в знаменитых конфетах. Товар приобрел он в местном магазине, который после вышедшего видео попал контрольную проверку.

Мужчина показал, что вместе с конфетами, в обертке были черви, однако сама фирма узнав об сложившейся ситуации отказалась комментировать данный конфуз. Производство уверяет, что все дело в самом магазине, который продает их конфеты и неправильные условия и место хранения. Проходит проверка.

Показать больше

При финансовой поддержке

Memes Admin

5 мс. назад