2 годы назад

2 годы назад

"Советский инженер оформил все необходимые документы и встал в очередь на автомобиль.

Продавец: Приходите за машиной через 6 лет

Покупатель: Утром, или вечером?

Продавец: Если через 6 лет, то какая разница?"

Покупатель: Понимаете, утром ко мне должен прийти водопроводчик..."

Анекдот, рассказанный президентом США Рональдом Рейганом на встрече с избирателями.

Продавец: Приходите за машиной через 6 лет

Покупатель: Утром, или вечером?

Продавец: Если через 6 лет, то какая разница?"

Покупатель: Понимаете, утром ко мне должен прийти водопроводчик..."

Анекдот, рассказанный президентом США Рональдом Рейганом на встрече с избирателями.

Показать больше

2 годы назад

Бой между советскими пограничниками и частями НОАК, случившийся 13 августа 1969 года на казахстанском участке советско-китайской границы, радикально изменил планы маоистов по нагнетанию напряженности в отношениях двух стран и заставил их пойти на подписание соглашения "о прекращении враждебный действий".

События у Жаланашколя, как и вся история пограничных стычек в Юго-Восточном Казахстане, куда менее известны, чем конфликт на острове Даманский. Хотя они произошли в тот же год - 1969.

И у этого есть причины, в том числе - и политические.

К середине 1960-х годов советско-китайские отношения окончательно испортились. Причиной стали разногласия между двумя компартиями - КПСС и КПК. Китайские коммунисты, возглавляемые Мао Цзэдуном, стали претендовать на лидерство в мировом коммунистическом движении, громко заявляя, что СССР отклонился от ленинско-сталинского курса и сделал крен в "буржуазность". Китайская пропаганда именовала советских коммунистов "предателями" и "ревизионистами", давая понять, что они полностью извратили марксистско-ленинское учение.

Помимо этого, у Китая возникли территориальные претензии к Советскому Союзу. Маоисты называли земли на Дальнем Востоке и в Приамурье "древними китайскими". Это касалось и некоторых районов Казахской и Киргизской ССР.

Из Пекина вовсю неслись воинственные заявления, а пропаганда обрабатывала население идеей возможной войны с СССР. Даже в детских садах велась военная подготовка, не говоря уже о предприятиях и сельхозкоммунах.

Советское руководство отнеслось к этой потенциальной угрозе со всей серьезностью. Ведь среди тогдашних руководителей было много бывших фронтовиков, которые помнили уроки 1941 года. Правительство выделило солидные средства на укрепление советско-китайской границы, а с 1964-1965 годов начало усиливать дальневосточные и центрально-азиатские регионы переброской частей, техники и военных специалистов. Строились новые погранотряды, военные городки, аэродромы и дороги. Погранавиацию пополнили летчики, переведенные из ВВС. Из западных округов на восток отправились подразделения мотострелков, танковых и железнодорожных войск, истребительные и авиатранспортные полки.

А для жителей приграничных регионов проводились учения по гражданской обороне, даже мальчиков-школьников после девятого класса на летних каникулах отправляли на практику в воинские части. Где под командованием сержантов-срочников их обучали стрельбе из автомата Калашникова, окапыванию, искусству маскировки и хождению строем.

Все это усиливалось демонстрацией документальных фильмов, которые шли по телевидению и в кинотеатрах. В них красочно рассказывалось об агрессивных намерениях маоистов. Обильно цитировалась и китайская кинохроника, где солдаты с искаженными от боевого азарта лицами неслись в атаку, а хунвэйбины демонстрировали антисоветские карикатуры и выкрикивали что-то злобное. Надо сказать, это производило довольно устрашающее впечатление.

Более того, в приграничных городах, включая тогдашнюю столицу Казахской ССР - Алма-Ату - на домах появились указатели "бомбоубежище".

Между тем к концу 1960-х годов тогдашнее китайское руководство созрело для более решительных действий.

Началось все с массового нарушения пограничного режима. Причем практика этих нарушений на разных участках границы существенно отличалась. Если на Дальнем Востоке пограничную полосу пересекали большие группы китайской молодежи (те же хунвэйбины), то на казахстанском участке пастухи демонстративно гнали свои стада в сторону застав, а солдаты выкапывали пограничные столбы и переносили их вглубь советской территории.

Советские пограничники вытесняли нарушителей без применения оружия, иногда просто сцепившись руками и растянувшись шеренгами выдавливали их силой.

Руководству СССР не хотелось обострять отношения, война с Китаем, не входила в его планы. И хотя среди части населения господствовали шапкозакидательские настроения ("у них оружие - наше же старье, а у нас вон какая техника!"), советские лидеры, похоже, их не разделяли. Даже при всей тогдашней технической отсталости Народно-освободительной армии Китая (НОАК), с учетом огромных людских (а следовательно - и мобилизационных) ресурсов, возможная война явно не стала бы легкой прогулкой и обернулась бы ощутимыми потерями.

В марте 1969 года, китайские военные, подгоняемые указаниями "Великого кормчего" - Мао Цзэдуна, впервые решились пойти на открытый конфликт.

2 и15 марта в районе острова Даманский (в 230 километрах от Хабаровска) на реке Уссури состоялись боестолкновения между советскими пограничниками и частями НОАК.

Дело не ограничилось перестрелками из автоматов и карабинов: была задействована артиллерия, бронетранспортеры и даже танки. Но силы оказались неравными: численность нападавших китайцев значительно превышала размещенный там контингент советских пограничников. И ситуация сложилась не в пользу последних.

Учитывая создавшуюся опасную обстановку, в самый критичный момент, командующий Дальневосточным военным округом генерал-полковник Лосик решил нарушить строгое указание Политбюро ЦК КПСС, которое предписывало ни в коем случае не привлекать к отражению пограничных провокаций подразделения Советской армии (СА). Взяв ответственность на себя, он приказал переместить к границе дивизион реактивной системы залпового огня "Град" (БМ-21). А эта система вооружений в 1969 году еще считалась секретной. Залпы БМ-21 нанесли большой ущерб передней линии и тылам маоистов. Но Лосик этим не ограничился и распорядился ввести в бой части 135-й мотострелковой дивизии. Что, само собой, тоже шло поперек указаний руководства КПСС.

В целом бои на Даманском окончились заметными потерями для советских пограничников (58 убитых и умерших от ран, 94 раненых). А вот данные о потерях НОАК китайскими властями до сих пор засекречены, есть только косвенные.

Так или иначе, сейчас события на Даманском рассматриваются отечественными военными историками как не слишком удачный пример разрешения пограничного конфликта: многовато издержек и ошибок там было.

Иное дело - Жаланашколь.

Надо заметить, что уроки Даманского не прошли даром. Появились данные, что следующая серия вооруженных провокаций может состояться на казахстанском или киргизском участках госграницы СССР. Хотя больше склонялись к тому, что киргизские высокие горные массивы будут препятствовать развертыванию войск, а в юго-восточном Казахстане у провокаторов, напротив, куда больше шансов пересечь границу.

И к этой возможности стали основательно готовиться.

Перво-наперво началось укрепление войск Восточного пограничного округа: было увеличено число мотоманевренных групп, вырос парк бронированной техники - БТРов и БМП. Увеличили и число бортов погранавиации, а заставы перешли на режим усиленной охраны границы.

Кроме того, в Талды-Курганскую (ныне - Алма-Атинскую) и Восточно-Казахстанскую области (которые непосредственно примыкали к границе с Китаем и потому рассматривались как потенциально опасные направления) просто валом пошли части СА, ВВС, железнодорожных и бронетанковых войск.

Практически во всех городах и во многих селах и поселках названных областей стояли воинские части. По дорогам грохотали танки, а в небе со свистом носились истребители и гудели транспортные самолеты.

Командующий Восточным пограничным округом Герой Советского Союза генерал-лейтенант Матвей Меркулов постоянно объезжал с проверками вверенные ему части, настаивал на усилении боевой подготовки, проводил учения. В штабах и казармах появились стенды с командами на китайском языке (естественно - в русской транскрипции), которые военнослужащие должны были заучивать наизусть. В клубах погранотрядов и других подразделений демонстрировали фильмы под грифом "для служебного пользования" (ДСП), в которых рассказывалось о китайской армии, военно-политической подготовке бойцов НОАК и особенностях поведения "маоистской военщины".

В мае 1969 года командование НОАК, как и предполагалось, перенесло свое внимание на казахстанский участок советско-китайской границы. Началась подготовка провокаций, для чего привлекалось даже население Синьцзян-Уйгурского автономного района: участились попытки гражданских лиц попасть на советскую территорию.

Были случаи, когда пограничникам предлагали за это деньги. А одна женщина даже хотела расплатиться с пограничным нарядом за проход через границу своим телом. Между прочим, эти факты транслировались в сводках, которые звучали по проводному радио Уч-Аральского погранотряда. И все это могли слушать не только солдаты и офицеры, но и члены семей (во всех квартирах были установлены репродукторы).

2 мая у заставы "Дулаты-3" в зоне ответственности Бахтинского погранотряда (Урджарский район Восточно-Казахстанской области) дежурный наряд увидел, что китайские пастухи гонят стадо овец прямиком через границу. На место была вызвана оперативная группа, к которой позже прибыло подкрепление с соседних застав. И не зря: за чабанами и стадом следовал отряд китайских военных численностью около 60 человек. Один из них на русском языке выкрикивал: "Это наша земля!", а солдаты стали демонстративно рыть окопы на советской территории.

К вечеру ситуация не изменилась: китайцы продолжали устраивать оборонительные рубежи, а к утру 3 мая туда прибыл большой отряд НОАК. К 5 мая силы нарушителей границы пополнились пехотным полком. Подтянулась и артиллерия.

Однако никаких активных действий китайская сторона не предпринимала, а советская сторона в это время занималась подтягиванием резервов к границе (в том числе - бронетехники) и тоже воздерживалась от столкновения.

Так продолжалось до 18 мая. В этот день начались переговоры, в результате которых китайцы вывели свои части с советской территории.

События у заставы "Дулаты-3" - это классическая "война нервов", которая, однако, закончилась бескровно.

Кстати, Дулатинский инцидент настолько плохо освещен и изучен, что в разных источниках даже само место событий перемещается то под Семипалатинск, то под Алма-Ату. Да и Бахтинский погранотряд называют "Маканчинским". А он таковым стал лишь в 1973 году, после п

События у Жаланашколя, как и вся история пограничных стычек в Юго-Восточном Казахстане, куда менее известны, чем конфликт на острове Даманский. Хотя они произошли в тот же год - 1969.

И у этого есть причины, в том числе - и политические.

К середине 1960-х годов советско-китайские отношения окончательно испортились. Причиной стали разногласия между двумя компартиями - КПСС и КПК. Китайские коммунисты, возглавляемые Мао Цзэдуном, стали претендовать на лидерство в мировом коммунистическом движении, громко заявляя, что СССР отклонился от ленинско-сталинского курса и сделал крен в "буржуазность". Китайская пропаганда именовала советских коммунистов "предателями" и "ревизионистами", давая понять, что они полностью извратили марксистско-ленинское учение.

Помимо этого, у Китая возникли территориальные претензии к Советскому Союзу. Маоисты называли земли на Дальнем Востоке и в Приамурье "древними китайскими". Это касалось и некоторых районов Казахской и Киргизской ССР.

Из Пекина вовсю неслись воинственные заявления, а пропаганда обрабатывала население идеей возможной войны с СССР. Даже в детских садах велась военная подготовка, не говоря уже о предприятиях и сельхозкоммунах.

Советское руководство отнеслось к этой потенциальной угрозе со всей серьезностью. Ведь среди тогдашних руководителей было много бывших фронтовиков, которые помнили уроки 1941 года. Правительство выделило солидные средства на укрепление советско-китайской границы, а с 1964-1965 годов начало усиливать дальневосточные и центрально-азиатские регионы переброской частей, техники и военных специалистов. Строились новые погранотряды, военные городки, аэродромы и дороги. Погранавиацию пополнили летчики, переведенные из ВВС. Из западных округов на восток отправились подразделения мотострелков, танковых и железнодорожных войск, истребительные и авиатранспортные полки.

А для жителей приграничных регионов проводились учения по гражданской обороне, даже мальчиков-школьников после девятого класса на летних каникулах отправляли на практику в воинские части. Где под командованием сержантов-срочников их обучали стрельбе из автомата Калашникова, окапыванию, искусству маскировки и хождению строем.

Все это усиливалось демонстрацией документальных фильмов, которые шли по телевидению и в кинотеатрах. В них красочно рассказывалось об агрессивных намерениях маоистов. Обильно цитировалась и китайская кинохроника, где солдаты с искаженными от боевого азарта лицами неслись в атаку, а хунвэйбины демонстрировали антисоветские карикатуры и выкрикивали что-то злобное. Надо сказать, это производило довольно устрашающее впечатление.

Более того, в приграничных городах, включая тогдашнюю столицу Казахской ССР - Алма-Ату - на домах появились указатели "бомбоубежище".

Между тем к концу 1960-х годов тогдашнее китайское руководство созрело для более решительных действий.

Началось все с массового нарушения пограничного режима. Причем практика этих нарушений на разных участках границы существенно отличалась. Если на Дальнем Востоке пограничную полосу пересекали большие группы китайской молодежи (те же хунвэйбины), то на казахстанском участке пастухи демонстративно гнали свои стада в сторону застав, а солдаты выкапывали пограничные столбы и переносили их вглубь советской территории.

Советские пограничники вытесняли нарушителей без применения оружия, иногда просто сцепившись руками и растянувшись шеренгами выдавливали их силой.

Руководству СССР не хотелось обострять отношения, война с Китаем, не входила в его планы. И хотя среди части населения господствовали шапкозакидательские настроения ("у них оружие - наше же старье, а у нас вон какая техника!"), советские лидеры, похоже, их не разделяли. Даже при всей тогдашней технической отсталости Народно-освободительной армии Китая (НОАК), с учетом огромных людских (а следовательно - и мобилизационных) ресурсов, возможная война явно не стала бы легкой прогулкой и обернулась бы ощутимыми потерями.

В марте 1969 года, китайские военные, подгоняемые указаниями "Великого кормчего" - Мао Цзэдуна, впервые решились пойти на открытый конфликт.

2 и15 марта в районе острова Даманский (в 230 километрах от Хабаровска) на реке Уссури состоялись боестолкновения между советскими пограничниками и частями НОАК.

Дело не ограничилось перестрелками из автоматов и карабинов: была задействована артиллерия, бронетранспортеры и даже танки. Но силы оказались неравными: численность нападавших китайцев значительно превышала размещенный там контингент советских пограничников. И ситуация сложилась не в пользу последних.

Учитывая создавшуюся опасную обстановку, в самый критичный момент, командующий Дальневосточным военным округом генерал-полковник Лосик решил нарушить строгое указание Политбюро ЦК КПСС, которое предписывало ни в коем случае не привлекать к отражению пограничных провокаций подразделения Советской армии (СА). Взяв ответственность на себя, он приказал переместить к границе дивизион реактивной системы залпового огня "Град" (БМ-21). А эта система вооружений в 1969 году еще считалась секретной. Залпы БМ-21 нанесли большой ущерб передней линии и тылам маоистов. Но Лосик этим не ограничился и распорядился ввести в бой части 135-й мотострелковой дивизии. Что, само собой, тоже шло поперек указаний руководства КПСС.

В целом бои на Даманском окончились заметными потерями для советских пограничников (58 убитых и умерших от ран, 94 раненых). А вот данные о потерях НОАК китайскими властями до сих пор засекречены, есть только косвенные.

Так или иначе, сейчас события на Даманском рассматриваются отечественными военными историками как не слишком удачный пример разрешения пограничного конфликта: многовато издержек и ошибок там было.

Иное дело - Жаланашколь.

Надо заметить, что уроки Даманского не прошли даром. Появились данные, что следующая серия вооруженных провокаций может состояться на казахстанском или киргизском участках госграницы СССР. Хотя больше склонялись к тому, что киргизские высокие горные массивы будут препятствовать развертыванию войск, а в юго-восточном Казахстане у провокаторов, напротив, куда больше шансов пересечь границу.

И к этой возможности стали основательно готовиться.

Перво-наперво началось укрепление войск Восточного пограничного округа: было увеличено число мотоманевренных групп, вырос парк бронированной техники - БТРов и БМП. Увеличили и число бортов погранавиации, а заставы перешли на режим усиленной охраны границы.

Кроме того, в Талды-Курганскую (ныне - Алма-Атинскую) и Восточно-Казахстанскую области (которые непосредственно примыкали к границе с Китаем и потому рассматривались как потенциально опасные направления) просто валом пошли части СА, ВВС, железнодорожных и бронетанковых войск.

Практически во всех городах и во многих селах и поселках названных областей стояли воинские части. По дорогам грохотали танки, а в небе со свистом носились истребители и гудели транспортные самолеты.

Командующий Восточным пограничным округом Герой Советского Союза генерал-лейтенант Матвей Меркулов постоянно объезжал с проверками вверенные ему части, настаивал на усилении боевой подготовки, проводил учения. В штабах и казармах появились стенды с командами на китайском языке (естественно - в русской транскрипции), которые военнослужащие должны были заучивать наизусть. В клубах погранотрядов и других подразделений демонстрировали фильмы под грифом "для служебного пользования" (ДСП), в которых рассказывалось о китайской армии, военно-политической подготовке бойцов НОАК и особенностях поведения "маоистской военщины".

В мае 1969 года командование НОАК, как и предполагалось, перенесло свое внимание на казахстанский участок советско-китайской границы. Началась подготовка провокаций, для чего привлекалось даже население Синьцзян-Уйгурского автономного района: участились попытки гражданских лиц попасть на советскую территорию.

Были случаи, когда пограничникам предлагали за это деньги. А одна женщина даже хотела расплатиться с пограничным нарядом за проход через границу своим телом. Между прочим, эти факты транслировались в сводках, которые звучали по проводному радио Уч-Аральского погранотряда. И все это могли слушать не только солдаты и офицеры, но и члены семей (во всех квартирах были установлены репродукторы).

2 мая у заставы "Дулаты-3" в зоне ответственности Бахтинского погранотряда (Урджарский район Восточно-Казахстанской области) дежурный наряд увидел, что китайские пастухи гонят стадо овец прямиком через границу. На место была вызвана оперативная группа, к которой позже прибыло подкрепление с соседних застав. И не зря: за чабанами и стадом следовал отряд китайских военных численностью около 60 человек. Один из них на русском языке выкрикивал: "Это наша земля!", а солдаты стали демонстративно рыть окопы на советской территории.

К вечеру ситуация не изменилась: китайцы продолжали устраивать оборонительные рубежи, а к утру 3 мая туда прибыл большой отряд НОАК. К 5 мая силы нарушителей границы пополнились пехотным полком. Подтянулась и артиллерия.

Однако никаких активных действий китайская сторона не предпринимала, а советская сторона в это время занималась подтягиванием резервов к границе (в том числе - бронетехники) и тоже воздерживалась от столкновения.

Так продолжалось до 18 мая. В этот день начались переговоры, в результате которых китайцы вывели свои части с советской территории.

События у заставы "Дулаты-3" - это классическая "война нервов", которая, однако, закончилась бескровно.

Кстати, Дулатинский инцидент настолько плохо освещен и изучен, что в разных источниках даже само место событий перемещается то под Семипалатинск, то под Алма-Ату. Да и Бахтинский погранотряд называют "Маканчинским". А он таковым стал лишь в 1973 году, после п

Показать больше

2 годы назад

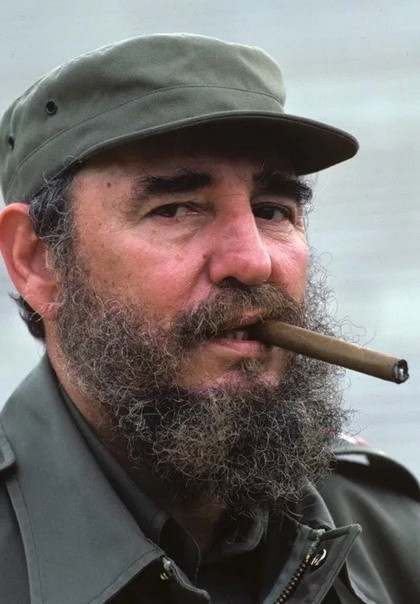

13 августа 1926 года в деревне Биран , в семье владельца крупной сахарной плантации родился кубинский революционер, государственный, политический и партийный деятель, руководивший Кубой с 1959 до 2008 года Фидель Алехандро Кастро Руис .

На государственном уровне занимал посты Премьер-министра (1959—1976) и Председателя Совета министров (1976—2008), Председателя Государственного совета Кубы (1976—2008). Был руководителем Движения 26 июля, основной силы кубинской революции, которое впоследствии преобразовалось в Коммунистическую партию Кубы (КПК). Занимал пост первого секретаря КПК до 2011 года. Под его руководством Куба была преобразована в однопартийное социалистическое государство, промышленность и частная собственность национализированы, проведены масштабные реформы. На международном уровне он являлся Генеральным секретарём Движения неприсоединения в 1979—1983 и 2006—2009 годах.

Сын крупного землевладельца, Кастро приобрёл левые антиимпериалистические взгляды во время учёбы на юридическом факультете Гаванского университета. После участия в мятежах против правых правительств Доминиканской Республики и Колумбии он попытался осуществить свержение военной хунты президента Фульхенсио Батисты, осуществив неудачное нападение на военный городок Монкада в 1953 году. Спустя год, после выхода на свободу, он направился в Мексику, где совместно с Эрнесто Че Геварой и своим братом Раулем организовал революционное Движение 26 июля. Вернувшись на Кубу, он возглавил партизанскую войну против режима Батисты, начавшуюся с высадки на побережье и перехода в горы Сьерра-Маэстра. По мере ухудшения положения Батисты Кастро постепенно приобрёл авторитет вождя кубинской революции, которая в 1959 году привела к свержению Батисты и приходу к власти революционеров.

Администрация США, встревоженная дружескими отношениями Кастро с СССР, организовала ряд неудачных покушений на него и ввела экономическое эмбарго против Кубы. Пиком противостояния стала организованная ЦРУ неудачная военная операция по его свержению в 1961 году. Стремясь противостоять этим угрозам, Кастро вступил в военный и экономический союз с СССР, разрешив последнему разместить ядерные ракеты на Кубе, что способствовало развитию Карибского кризиса 1962 года.

В 1961 году Кастро провозгласил кубинскую социалистическую революцию. Куба в результате стала однопартийным государством под руководством компартии, первым в Западном полушарии. Была заявлена марксистско-ленинская модель развития, проведены реформы социалистического характера, насаждена экономика под централизованным контролем, приняты меры по развитию образования и здравоохранения, которые, вместе с тем, сопровождались установлением идеологического контроля над СМИ и подавлением инакомыслия. Фидель Кастро придерживался идей агрессивного экспорта революции и поддерживал левые революционные организации за рубежом и правительства социалистической ориентации в Чили, Никарагуа и Гренаде, отправлял кубинские экспедиционные войска на эфиопо-сомалийскую войну и гражданскую войну в Анголе. Эти меры, в сочетании с деятельностью в рамках Движения неприсоединения, привели к лидерству Кубы среди развивающихся стран. После распада СССР и СЭВ экономика Кубы оказалась в серьёзном кризисе и был введён так называемый «особый период» , сопровождающийся ограниченным внедрением рыночных механизмов в экономику, а на международной арене установлены прочные отношения с рядом левых латиноамериканских лидеров, например Уго Чавесом. Куба, наряду с Венесуэлой, стала страной-соучредителем АЛБА.

31 июля 2006 года Кастро по состоянию здоровья передал исполнение обязанностей на всех своих ключевых должностях своему брату Раулю. 24 февраля 2008 года он покинул все государственные должности, а 19 апреля 2011 года ушёл и с поста главы правящей партии.

Кастро является спорной фигурой. Его сторонники высоко оценили его социалистическую, антиимпериалистическую и гуманистическую политику, приверженность охране окружающей среды и независимости Кубы от американского влияния. В то же время он рассматривается критиками как диктатор, чей режим нарушал права человека и чья политика привела к отъезду более чем миллиона человек с Кубы и к обнищанию населения страны. Благодаря своим действиям и работам он значительно повлиял на различные организации и политиков по всему миру.

На государственном уровне занимал посты Премьер-министра (1959—1976) и Председателя Совета министров (1976—2008), Председателя Государственного совета Кубы (1976—2008). Был руководителем Движения 26 июля, основной силы кубинской революции, которое впоследствии преобразовалось в Коммунистическую партию Кубы (КПК). Занимал пост первого секретаря КПК до 2011 года. Под его руководством Куба была преобразована в однопартийное социалистическое государство, промышленность и частная собственность национализированы, проведены масштабные реформы. На международном уровне он являлся Генеральным секретарём Движения неприсоединения в 1979—1983 и 2006—2009 годах.

Сын крупного землевладельца, Кастро приобрёл левые антиимпериалистические взгляды во время учёбы на юридическом факультете Гаванского университета. После участия в мятежах против правых правительств Доминиканской Республики и Колумбии он попытался осуществить свержение военной хунты президента Фульхенсио Батисты, осуществив неудачное нападение на военный городок Монкада в 1953 году. Спустя год, после выхода на свободу, он направился в Мексику, где совместно с Эрнесто Че Геварой и своим братом Раулем организовал революционное Движение 26 июля. Вернувшись на Кубу, он возглавил партизанскую войну против режима Батисты, начавшуюся с высадки на побережье и перехода в горы Сьерра-Маэстра. По мере ухудшения положения Батисты Кастро постепенно приобрёл авторитет вождя кубинской революции, которая в 1959 году привела к свержению Батисты и приходу к власти революционеров.

Администрация США, встревоженная дружескими отношениями Кастро с СССР, организовала ряд неудачных покушений на него и ввела экономическое эмбарго против Кубы. Пиком противостояния стала организованная ЦРУ неудачная военная операция по его свержению в 1961 году. Стремясь противостоять этим угрозам, Кастро вступил в военный и экономический союз с СССР, разрешив последнему разместить ядерные ракеты на Кубе, что способствовало развитию Карибского кризиса 1962 года.

В 1961 году Кастро провозгласил кубинскую социалистическую революцию. Куба в результате стала однопартийным государством под руководством компартии, первым в Западном полушарии. Была заявлена марксистско-ленинская модель развития, проведены реформы социалистического характера, насаждена экономика под централизованным контролем, приняты меры по развитию образования и здравоохранения, которые, вместе с тем, сопровождались установлением идеологического контроля над СМИ и подавлением инакомыслия. Фидель Кастро придерживался идей агрессивного экспорта революции и поддерживал левые революционные организации за рубежом и правительства социалистической ориентации в Чили, Никарагуа и Гренаде, отправлял кубинские экспедиционные войска на эфиопо-сомалийскую войну и гражданскую войну в Анголе. Эти меры, в сочетании с деятельностью в рамках Движения неприсоединения, привели к лидерству Кубы среди развивающихся стран. После распада СССР и СЭВ экономика Кубы оказалась в серьёзном кризисе и был введён так называемый «особый период» , сопровождающийся ограниченным внедрением рыночных механизмов в экономику, а на международной арене установлены прочные отношения с рядом левых латиноамериканских лидеров, например Уго Чавесом. Куба, наряду с Венесуэлой, стала страной-соучредителем АЛБА.

31 июля 2006 года Кастро по состоянию здоровья передал исполнение обязанностей на всех своих ключевых должностях своему брату Раулю. 24 февраля 2008 года он покинул все государственные должности, а 19 апреля 2011 года ушёл и с поста главы правящей партии.

Кастро является спорной фигурой. Его сторонники высоко оценили его социалистическую, антиимпериалистическую и гуманистическую политику, приверженность охране окружающей среды и независимости Кубы от американского влияния. В то же время он рассматривается критиками как диктатор, чей режим нарушал права человека и чья политика привела к отъезду более чем миллиона человек с Кубы и к обнищанию населения страны. Благодаря своим действиям и работам он значительно повлиял на различные организации и политиков по всему миру.

Показать больше

2 годы назад

Варшавская битва, которую также называют «Чудом на Висле», продолжавшаяся с 13 по 25 августа 1920 года, стала решающей битвой советско-польской войны 1920 года. Поражение в ней предопределило проигрыш Красной Армией советско-польской войны. После того, как в мае — июне 1920 года Красная Армия перешла в наступление и стала теснить поляков, глава военного ведомства Лев Троцкий, лучше других представлявший истинное состояние Красной Армии, предлагал остановиться на линии Керзона — предлагаемой Антантой этнографической границе Польши и заключить мир.

В мемуарах он писал: «Были горячие надежды на восстание польских рабочих... У Ленина сложился твердый план: довести дело до конца, т.е. вступить в Варшаву, чтобы помочь польским рабочим массам опрокинуть пра- вительство Пилсудского и захватить власть... Я застал в центре очень твердое настроение в пользу доведения войны «до конца». Я решитель- но воспротивился этому. Поляки уже просили мира. Я считал, что мы достигли кульминационного пункта успехов, и если, не рассчитав сил, пройдем дальше, то можем пройти мимо уже одержанной победы — к поражению. После колоссального напряжения, которое позволило 4-й армии в пять недель пройти 650 километров, она могла двигаться вперед уже только силой инерции. Все висело на нервах, а это слишком тонкие нити. Одного крепкого толчка было достаточно, чтоб потрясти наш фронт и превратить совершенно неслыханный и беспримерный... наступательный порыв в катастрофическое отступление».

Однако Ленин и почти все члены Политбюро отклонили предложение Троцкого о немедленном заключении мира. Западный фронт М.Н. Тухачевского продолжал наступление на Варшаву, а Юго-Западный, возглавляемый А.И. Егоровым, — на Львов.

Польская армия получила значительные военные поставки из Франции. Правительство немедленно провело аграрную реформу, объявив о перераспределении земли в пользу мелких землевладельцев (в России на такую меру не решились ни Колчак, ни Деникин).

Вторжение Красной Армии рассматривалось польской общественностью как попытка присоединить Польшу к Советской России, как покушение на только что обретенную независимость, о которой мечтали многие поколения поляков.

5 июля 1920 года Пилсудский издал приказ по армии:

«Сражаясь за свободу, свою и чужую, мы ныне сражаемся не с русским народом, а с порядком, который, признав законом террор, уничтожил все свободы и довел свою страну до голода и разорения».

В тот же день в воззвании польского Совета Государственной обороны утверждалось:

«Не русский народ тот враг, который бросает все новые силы в бой, этот враг — большевизм, наложивший на русский народ иго новой, страшной тирании. Он хочет теперь и нашей земле навязать свою власть крови и мрака».

В армию вступали десятки тысяч добровольцев, почти прекратилось уклонение от мобилизации. Пилсудскому удалось быстро и скрытно снять основные силы с Юго-Западного фронта и, вместе с подошедшими подкреплениями, сосредоточить их против открытого левого фланга Тухачевского.

16 августа 1920 года ударная группировка поляков под личным руководством Пилсудского внезапно перешла в контрнаступление во фланг Западного фронта.

В тот момент соотношение сил было примерно равным. Польский главнокомандующий Юзеф Пилсуд- ский полагал, что в Красной Армии процент бойцов по отношению к общему числу едоков, из-за более жестких дисциплинарных мер против дезертиров и уклоняющихся от участия в бою, был существенно выше, и оценивал его до 25 %. Поскольку в составе Западного фронта в августе 1920 года числилось 795 тыс. человек, то на период Варшавского сражения Пилсудский оценивал силы Тухачевского в 130—150 тыс. бойцов, а противостоявшие им польские войска — в 120—180 тыс. План Пилсудского заключался в том, что польская ударная группа последовательно громила красных по частям, оказываясь в каждый данный момент сильнее противостоявших ей войск:сначала Мозырской группы, а потом — разрозненно вступавших в бой дивизий 16-й армии.

Войска, наступавшие с рубежа реки Вепш, были лучшими в польской армии. 1-ю и 3-ю дивизии развернули из бригад легионеров, сформированных Пилсудским в составе австрийской армии в начале Первой мировой войны. Их костяк составляли закаленные бойцы с большим боевым опытом. Две другие дивизии, 14-я Познанская и 16-я Поморская, в значительной степени были укомплектованы кадровыми унтер-офицерами и солдатами германской армии, также прошедшими войну.

Как отмечал польский военный историк капитан генерального штаба Адам Боркевич, «обе эти дивизии... характеризовало воспитание на немецкой тактической доктрине, а именно: сплоченность в бою, обеспечение себе условий и средств боя...»

Теми же качествами обладали и легионерские дивизии. Кроме того, польские войска были охвачены патриотическим подъемом и на Красную Ар- мию смотрели как на наследницу царизма, стремящуюся поработить Польшу.

Советские войска были разгромлены. Как писал позднее Пилсудский, «в бешеном галопе сражения еще недавно победоносные армии противника в панике бежали, раскалываясь одна за другой как орехи...» .

Тухачевский полностью потерял управление войсками, часть которых оказалась в польском плену, а 4-я армия, часть сил 15-й и кавалерийский корпус Г. Гая вынуждены были уйти в Восточную Пруссию, где их интернировали немцы. В польском плену в ходе войны оказалось не менее 110 тыс. красноармейцев, в том числе около 50 тыс. захваченных в боях за Варшаву с начала августа и до 10 сентября 1920 года, 40 тыс. — в период с 11 сентября по 18 октября 1920 года, в ходе Неманского сражения, и еще 15—20 тыс. человек, взятых в плен в период с февраля 1919 года по июль 1920 года. Кроме того, более 40 тыс. красноармейцев находились в лагерях для интернированных в Восточной Пруссии. Польские потери в собственно битве за Варшаву оцениваются в 4500 убитых, 22 тыс. раненых и до 10 тыс. пропавших без вести, большинство из которых пленные и дезертиры.

Красная Армия потеряла, по разным оценкам, от 15 до 25 тыс. убитыми и неизвестное число раненых. В качестве трофеев поляки захватили 231 орудие и 1026 пулеметов, а также много иного имущества.

Это было самое катастрофическое поражение Красной Армии в Гражданскую войну.

Сказалась усталость, многие красноармейцы старших возрастов, вынесшие еще Первую мировую, в обстановке военного поражения предпочитали сдаваться в плен, а не продолжать борьбу. Западный фронт как организованная сила перестал существовать.

Юго-Западный фронт с большими потерями отступил на восток, но сохранился как единое целое.

Еще в августе 1920 года возникла легенда, будто если бы не было промедления в несколько дней при передаче 1-й Конной армии Западному фронту, исход сражения за Варшаву мог бы быть совсем иным.

Действительно, руководство Юго-Западного фронта — командующий А.И. Егоров и член Реввоенсовета И.В. Сталин первоначально отказались выполнить директиву главкома С.С. Каменева, бывшего полковника, о передаче основных сил, включая Конную армию, в распоряжение Тухачевского для действий против Варшавы. Но эта версия рассыпается, если принять во внимание расчет времени и сил и средств сторон. Вот что уже после окончания войны писал бывший командующий Юго-Западным фронтом Егоров по поводу передачи Первой Конной армии Западному фронту:

«От района местонахождения 1 Конной армии 10 августа (район Радзивилов — Топоров) до района сосредоточения польской ударной 4 армии (на р. Вепш — на линии Коцк — Ивангород) по воздушной линии около 240—250 км. Даже при условии движения без боев просто походным порядком 1 Конная армия могла пройти это расстояние, учитывая утомленность ее предшествующими боями, в лучшем случае не меньше, чем в 8—9 дней (3 перехода по 40—45 км, дневка и т.д.), т.е. могла выйти на линию р. Вепш лишь к 19—20 августа.

И то этот расчет грешит преувеличением для данного частного случая. При этом в него необходимо внести еще и поправку за счет сопротивления противника. Возьмем за основание ту среднюю скорость движения, которую показала именно в такой обстановке конная армия в 20-х числах августа при своем движении от Львова на Замостье, т.е. 100 км за 4 дня. Исходя из этих цифр, надо думать, что раньше 21—23 августа Конная армия линии р. Вепш достигнуть никогда не сумела бы.

Совершенно очевидно, что она безнадежно запаздывала и даже тылу польской ударной группы угрозой быть никак не могла. Это не значит, конечно, что сведения о движении 1 Конной армии 11 августа на Сокаль — Замостье не повлияли бы на мероприятия польского командования. Но очень трудно допустить, чтобы одним из этих мероприятий оказалась бы отмена наступления 4 армии. По пути своего движения 1 Конная армия встречала бы, помимо польской конницы, 3 дивизию легионеров на линии Замостья, у Люблина — отличную во всех отношениях 1 дивизию легионеров, следовавшую к месту сосредоточения у Седлице по железной дороге. Польское командование могло без труда переадресовать и бросить на Буденного 18 пехотную дивизию, также перевозившуюся в эти дни по железной дороге из-под Львова через Люблин к Варшаве… Не забудем, что к вечеру 16-го противник мог сосредоточить в Ивангороде в резерве всю 2-ю дивизию легионеров. Кроме того, надо же учесть и прочие части 3 польской армии, обеспечивавшей сосредоточение 4 армии юго-восточнее Люблина. В Красноставе к 15 августа сосредоточи- валась 6 украинская дивизия, у Холма — 7-я. Короче говоря, очень трудно, почти совершенно невозможно допустить, чтобы польское командование, игнорируя расчет времени, пространства и свои воз- можности, панически отказалось от развития контрудара, решавшего, как последняя ставка, судьбу Варшавы, только под влиянием слухов о движении Конной армии в северо-западном направлении. Надо думать, что не пострадала бы особенно даже сама сила контрудара, ибо его начали бы непосредственно три дивизии (14-я, 16-я и 21-я) вместо четырех, как было на самом деле (если отбросить 1-ю дивизию легионеров). Это ничего существенно не изменило бы, поскольку дивизии польской ударной группы, как писал Пилсудский, с началом наступления “двигались почти без соприкосновения с

В мемуарах он писал: «Были горячие надежды на восстание польских рабочих... У Ленина сложился твердый план: довести дело до конца, т.е. вступить в Варшаву, чтобы помочь польским рабочим массам опрокинуть пра- вительство Пилсудского и захватить власть... Я застал в центре очень твердое настроение в пользу доведения войны «до конца». Я решитель- но воспротивился этому. Поляки уже просили мира. Я считал, что мы достигли кульминационного пункта успехов, и если, не рассчитав сил, пройдем дальше, то можем пройти мимо уже одержанной победы — к поражению. После колоссального напряжения, которое позволило 4-й армии в пять недель пройти 650 километров, она могла двигаться вперед уже только силой инерции. Все висело на нервах, а это слишком тонкие нити. Одного крепкого толчка было достаточно, чтоб потрясти наш фронт и превратить совершенно неслыханный и беспримерный... наступательный порыв в катастрофическое отступление».

Однако Ленин и почти все члены Политбюро отклонили предложение Троцкого о немедленном заключении мира. Западный фронт М.Н. Тухачевского продолжал наступление на Варшаву, а Юго-Западный, возглавляемый А.И. Егоровым, — на Львов.

Польская армия получила значительные военные поставки из Франции. Правительство немедленно провело аграрную реформу, объявив о перераспределении земли в пользу мелких землевладельцев (в России на такую меру не решились ни Колчак, ни Деникин).

Вторжение Красной Армии рассматривалось польской общественностью как попытка присоединить Польшу к Советской России, как покушение на только что обретенную независимость, о которой мечтали многие поколения поляков.

5 июля 1920 года Пилсудский издал приказ по армии:

«Сражаясь за свободу, свою и чужую, мы ныне сражаемся не с русским народом, а с порядком, который, признав законом террор, уничтожил все свободы и довел свою страну до голода и разорения».

В тот же день в воззвании польского Совета Государственной обороны утверждалось:

«Не русский народ тот враг, который бросает все новые силы в бой, этот враг — большевизм, наложивший на русский народ иго новой, страшной тирании. Он хочет теперь и нашей земле навязать свою власть крови и мрака».

В армию вступали десятки тысяч добровольцев, почти прекратилось уклонение от мобилизации. Пилсудскому удалось быстро и скрытно снять основные силы с Юго-Западного фронта и, вместе с подошедшими подкреплениями, сосредоточить их против открытого левого фланга Тухачевского.

16 августа 1920 года ударная группировка поляков под личным руководством Пилсудского внезапно перешла в контрнаступление во фланг Западного фронта.

В тот момент соотношение сил было примерно равным. Польский главнокомандующий Юзеф Пилсуд- ский полагал, что в Красной Армии процент бойцов по отношению к общему числу едоков, из-за более жестких дисциплинарных мер против дезертиров и уклоняющихся от участия в бою, был существенно выше, и оценивал его до 25 %. Поскольку в составе Западного фронта в августе 1920 года числилось 795 тыс. человек, то на период Варшавского сражения Пилсудский оценивал силы Тухачевского в 130—150 тыс. бойцов, а противостоявшие им польские войска — в 120—180 тыс. План Пилсудского заключался в том, что польская ударная группа последовательно громила красных по частям, оказываясь в каждый данный момент сильнее противостоявших ей войск:сначала Мозырской группы, а потом — разрозненно вступавших в бой дивизий 16-й армии.

Войска, наступавшие с рубежа реки Вепш, были лучшими в польской армии. 1-ю и 3-ю дивизии развернули из бригад легионеров, сформированных Пилсудским в составе австрийской армии в начале Первой мировой войны. Их костяк составляли закаленные бойцы с большим боевым опытом. Две другие дивизии, 14-я Познанская и 16-я Поморская, в значительной степени были укомплектованы кадровыми унтер-офицерами и солдатами германской армии, также прошедшими войну.

Как отмечал польский военный историк капитан генерального штаба Адам Боркевич, «обе эти дивизии... характеризовало воспитание на немецкой тактической доктрине, а именно: сплоченность в бою, обеспечение себе условий и средств боя...»

Теми же качествами обладали и легионерские дивизии. Кроме того, польские войска были охвачены патриотическим подъемом и на Красную Ар- мию смотрели как на наследницу царизма, стремящуюся поработить Польшу.

Советские войска были разгромлены. Как писал позднее Пилсудский, «в бешеном галопе сражения еще недавно победоносные армии противника в панике бежали, раскалываясь одна за другой как орехи...» .

Тухачевский полностью потерял управление войсками, часть которых оказалась в польском плену, а 4-я армия, часть сил 15-й и кавалерийский корпус Г. Гая вынуждены были уйти в Восточную Пруссию, где их интернировали немцы. В польском плену в ходе войны оказалось не менее 110 тыс. красноармейцев, в том числе около 50 тыс. захваченных в боях за Варшаву с начала августа и до 10 сентября 1920 года, 40 тыс. — в период с 11 сентября по 18 октября 1920 года, в ходе Неманского сражения, и еще 15—20 тыс. человек, взятых в плен в период с февраля 1919 года по июль 1920 года. Кроме того, более 40 тыс. красноармейцев находились в лагерях для интернированных в Восточной Пруссии. Польские потери в собственно битве за Варшаву оцениваются в 4500 убитых, 22 тыс. раненых и до 10 тыс. пропавших без вести, большинство из которых пленные и дезертиры.

Красная Армия потеряла, по разным оценкам, от 15 до 25 тыс. убитыми и неизвестное число раненых. В качестве трофеев поляки захватили 231 орудие и 1026 пулеметов, а также много иного имущества.

Это было самое катастрофическое поражение Красной Армии в Гражданскую войну.

Сказалась усталость, многие красноармейцы старших возрастов, вынесшие еще Первую мировую, в обстановке военного поражения предпочитали сдаваться в плен, а не продолжать борьбу. Западный фронт как организованная сила перестал существовать.

Юго-Западный фронт с большими потерями отступил на восток, но сохранился как единое целое.

Еще в августе 1920 года возникла легенда, будто если бы не было промедления в несколько дней при передаче 1-й Конной армии Западному фронту, исход сражения за Варшаву мог бы быть совсем иным.

Действительно, руководство Юго-Западного фронта — командующий А.И. Егоров и член Реввоенсовета И.В. Сталин первоначально отказались выполнить директиву главкома С.С. Каменева, бывшего полковника, о передаче основных сил, включая Конную армию, в распоряжение Тухачевского для действий против Варшавы. Но эта версия рассыпается, если принять во внимание расчет времени и сил и средств сторон. Вот что уже после окончания войны писал бывший командующий Юго-Западным фронтом Егоров по поводу передачи Первой Конной армии Западному фронту:

«От района местонахождения 1 Конной армии 10 августа (район Радзивилов — Топоров) до района сосредоточения польской ударной 4 армии (на р. Вепш — на линии Коцк — Ивангород) по воздушной линии около 240—250 км. Даже при условии движения без боев просто походным порядком 1 Конная армия могла пройти это расстояние, учитывая утомленность ее предшествующими боями, в лучшем случае не меньше, чем в 8—9 дней (3 перехода по 40—45 км, дневка и т.д.), т.е. могла выйти на линию р. Вепш лишь к 19—20 августа.

И то этот расчет грешит преувеличением для данного частного случая. При этом в него необходимо внести еще и поправку за счет сопротивления противника. Возьмем за основание ту среднюю скорость движения, которую показала именно в такой обстановке конная армия в 20-х числах августа при своем движении от Львова на Замостье, т.е. 100 км за 4 дня. Исходя из этих цифр, надо думать, что раньше 21—23 августа Конная армия линии р. Вепш достигнуть никогда не сумела бы.

Совершенно очевидно, что она безнадежно запаздывала и даже тылу польской ударной группы угрозой быть никак не могла. Это не значит, конечно, что сведения о движении 1 Конной армии 11 августа на Сокаль — Замостье не повлияли бы на мероприятия польского командования. Но очень трудно допустить, чтобы одним из этих мероприятий оказалась бы отмена наступления 4 армии. По пути своего движения 1 Конная армия встречала бы, помимо польской конницы, 3 дивизию легионеров на линии Замостья, у Люблина — отличную во всех отношениях 1 дивизию легионеров, следовавшую к месту сосредоточения у Седлице по железной дороге. Польское командование могло без труда переадресовать и бросить на Буденного 18 пехотную дивизию, также перевозившуюся в эти дни по железной дороге из-под Львова через Люблин к Варшаве… Не забудем, что к вечеру 16-го противник мог сосредоточить в Ивангороде в резерве всю 2-ю дивизию легионеров. Кроме того, надо же учесть и прочие части 3 польской армии, обеспечивавшей сосредоточение 4 армии юго-восточнее Люблина. В Красноставе к 15 августа сосредоточи- валась 6 украинская дивизия, у Холма — 7-я. Короче говоря, очень трудно, почти совершенно невозможно допустить, чтобы польское командование, игнорируя расчет времени, пространства и свои воз- можности, панически отказалось от развития контрудара, решавшего, как последняя ставка, судьбу Варшавы, только под влиянием слухов о движении Конной армии в северо-западном направлении. Надо думать, что не пострадала бы особенно даже сама сила контрудара, ибо его начали бы непосредственно три дивизии (14-я, 16-я и 21-я) вместо четырех, как было на самом деле (если отбросить 1-ю дивизию легионеров). Это ничего существенно не изменило бы, поскольку дивизии польской ударной группы, как писал Пилсудский, с началом наступления “двигались почти без соприкосновения с

Показать больше

При финансовой поддержке

Memes Admin

5 мс. назад