Великое посольство: чем европейцы шокировали царя Петра

После заграничных поездок Петр Великий не уставал шокировать собственных подданных – то, говорит, бороду сбривайте, то чаевничать давайте, то панталоны натягивайте и картошку сажайте. Но во время путешествий Европа не уставала шокировать самого царя – всё ему казалось необычным и удивительным, а иногда забавным или поучительным.

Мощёные дороги

Как писал в книге «Повседневная жизнь Голландии во времена Рембрандта» швейцарский историк Поль Зюмтор, к 1650 году в крупных городах вроде Амстердама большая часть дорог была мощеной.

Поэтому путешествующий по Голландии в 1697-98 гг. русский царь не мог не обратить внимания на это чрезвычайное удобство. Центр улицы, по которому двигались повозки и экипажи, выстилали кирпичом или булыжником, а вдоль домов мастерили тротуары (правда, из аккуратно обтесанных и плотно уложенных деревянных брусков).

Эту идею Петр внедрил при строительстве новой столицы, правда, только в 1714 году, издав специальный Указ и обязав каждого приезжающего в Питер – хоть по Неве, хоть сухим путем, – захватывать с собой определенное количество «диких камней».

Прибыл на корабле? Будь добр сдать 30 камней. На лодке – 10. А на телеге – 3. За каждый недовезенный камень взыскивался штраф, а действовали такие правила вплоть до 1776 года, пока Екатерина Великая их не отменила.

Скоростные кареты-сани

Наряду с дикой теснотой амстердамских улиц, для возниц существовала проблема переезда по многочисленным мостам. Неизвестно, что было сложнее: втащить повозку на крутой мост или удержать ее от опрокидывания при спуске.

Но с 1664 года изобретательные возничие решили проблему – они начали устанавливать кареты и экипажи (зачастую весьма роскошные и богато декорированные) на полозья от саней. Новое средство передвижения оснащалось полезными аксессуарами: пропитанной жиром тряпкой, чтобы карета-сани лучше скользили, и «башмаком» из соломы, чтобы вовремя тормозили.

Управление такими санями было настоящим искусством: перед мостом возничий соскакивал на землю и во всех дух бежал рядом, направляя экипаж, а в нужный момент бросая под полозья сальную тряпку, для увеличения скорости или «башмак» для торможения. Сани не освещались, при этом развивали бешеную скорость. Так что пострадавших от скоростного транспорта было предостаточно.

Наверняка Петра впечатлила находчивость голландских возничих, но в большей степени – их умение управлять мчащимся на полном ходу экипажем. Только вот переносить эту идею на русскую почву нужды не было. Сани, пусть и не в голландском варианте, были известны на Руси с незапамятных времен.

Родители – в шкафах, а дети – в ящиках

Как справедливо замечает Поль Зюмтор, в Голландии петровских времен отдельная опочивальня не получила в жилищах среднестатистических голландцев распространения.

Кровать устанавливали в любой из комнат – обычно сколачивали наспех из досок и «утапливали» в стену в целях экономии жилого пространства. Шкафы-кровати были настолько короткими, что спать в них приходилось полусидя. При этом снизу их почти всегда оснащали дополнительными выдвижными ящиками, в которые забирались спать дети.

Известно, что Петр опробовал подобную кровать во время жизни в голландском Заандаме, где он в начале своего заграничного тура осваивал местное кораблестроение. В тамошнем музее и сейчас выставлена необычная кровать с закрывающимися дверцами, в которой спал Петр.

Металлические грелки

Преимущественно голландские дома отапливались торфом, который закладывали в специальный горшок и ставили под каминный колпак. Торф не давал столько тепла, сколько давали привычные для русских дрова, поэтому путешествующим по Голландии иностранцам всегда казалось, что помещения почти не отапливаются. Да и местные жители ходили дома в халатах, а самые экономные – надевали на себя как можно больше разной одежды.

Национальную особенность схожести рядового голландца с капустой отмечали многие путешественники, а русские удивлялись – неужели нельзя накинуть шубейку или тулупчик? Как писал ирландский прозаик Оливер Голдсмит, истинный голландец – «одна из самых чудных фигур». Вместо напрашивающейся шубы, он напяливает 7 жилетов и 9 штанов, в результате чего кажется, будто его ноги растут из подмышек. Не исключено, что этот факт позабавил Петра.

Не отставали от мужчин и женщины, но дополнительно каждая не расставалась с грелкой – металлическим небольшим ящиком, куда закладывался тлеющий торф. Такие металлические грелки были обязательным атрибутом каждой домохозяйки, а работницам мануфактур необычные «радиаторы», на которых можно греть ноги, выдавали при найме бесплатно.

Это изобретение Петру хоть и показалось увлекательным, но он наверняка посчитал его бесполезным. На Руси недостатка в дровах, шубах и валенках не было, а таскать всюду с собой грелку, да еще и металлическую, – не слишком удобно.

У каждого бедняка по садику, а у богатея – по даче

Хотя и в России зажиточные люди разбивали вблизи дома садики и цветники, Петра наверняка впечатлило, что в Амстердаме подобное делал почти каждый местный житель, независимо от статуса и доходов. Притом, что земля в Голландии была очень дорогой и ее было очень мало, каждый бедняк умудрялся найти рядом с домом клочок, чтобы посадить на нем цветы для услады глаз.

Состоятельные голландцы шли дальше – с середины 17 века каждый старался прикупить землицы в окрестностях, чтобы обустроить там дачу. Разбивали лужайки, высаживали клумбы и плодовые деревья, а в центре ставили беседку, в которой по выходным пили чай всей семьей.

Кабинет редкостей

Во время путешествий по Голландии и Англии Петр повидал немало редкостей, поэтому в дневниках Великого посольства так часто мелькала фраза «Зело дивно!». С особенным интересом русский царь посещал те места, где можно было больше узнать об анатомии – больницы, анатомические театры, морги. Заинтересовался и лично участвовал в бальзамировании тела.

В дневнике Петр записал, что «видел анатомию» — «все внутренности разнятся», то есть сердце, легкие, почки – это отдельные органы, а «живущие» в мозгу «жилы» похожи «на нитки». Петра настолько впечатляли анатомические открытия, что он, не жалея денег из казны, скупал почти всё, что подворачивалось под руку – книги, инструменты, редкие и диковинные экземпляры.

Нетрудно догадаться, что всё купленное стало основой Кунсткамеры – из немецкого «кабинета редкостей», который первоначально разместили в Людских палатах Летнего дворца. Сегодня коллекции первого русского музея можно видеть на Университетской набережной Петербурга в здании Музея антропологии и этнографии Петра Великого РАН.

После заграничных поездок Петр Великий не уставал шокировать собственных подданных – то, говорит, бороду сбривайте, то чаевничать давайте, то панталоны натягивайте и картошку сажайте. Но во время путешествий Европа не уставала шокировать самого царя – всё ему казалось необычным и удивительным, а иногда забавным или поучительным.

Мощёные дороги

Как писал в книге «Повседневная жизнь Голландии во времена Рембрандта» швейцарский историк Поль Зюмтор, к 1650 году в крупных городах вроде Амстердама большая часть дорог была мощеной.

Поэтому путешествующий по Голландии в 1697-98 гг. русский царь не мог не обратить внимания на это чрезвычайное удобство. Центр улицы, по которому двигались повозки и экипажи, выстилали кирпичом или булыжником, а вдоль домов мастерили тротуары (правда, из аккуратно обтесанных и плотно уложенных деревянных брусков).

Эту идею Петр внедрил при строительстве новой столицы, правда, только в 1714 году, издав специальный Указ и обязав каждого приезжающего в Питер – хоть по Неве, хоть сухим путем, – захватывать с собой определенное количество «диких камней».

Прибыл на корабле? Будь добр сдать 30 камней. На лодке – 10. А на телеге – 3. За каждый недовезенный камень взыскивался штраф, а действовали такие правила вплоть до 1776 года, пока Екатерина Великая их не отменила.

Скоростные кареты-сани

Наряду с дикой теснотой амстердамских улиц, для возниц существовала проблема переезда по многочисленным мостам. Неизвестно, что было сложнее: втащить повозку на крутой мост или удержать ее от опрокидывания при спуске.

Но с 1664 года изобретательные возничие решили проблему – они начали устанавливать кареты и экипажи (зачастую весьма роскошные и богато декорированные) на полозья от саней. Новое средство передвижения оснащалось полезными аксессуарами: пропитанной жиром тряпкой, чтобы карета-сани лучше скользили, и «башмаком» из соломы, чтобы вовремя тормозили.

Управление такими санями было настоящим искусством: перед мостом возничий соскакивал на землю и во всех дух бежал рядом, направляя экипаж, а в нужный момент бросая под полозья сальную тряпку, для увеличения скорости или «башмак» для торможения. Сани не освещались, при этом развивали бешеную скорость. Так что пострадавших от скоростного транспорта было предостаточно.

Наверняка Петра впечатлила находчивость голландских возничих, но в большей степени – их умение управлять мчащимся на полном ходу экипажем. Только вот переносить эту идею на русскую почву нужды не было. Сани, пусть и не в голландском варианте, были известны на Руси с незапамятных времен.

Родители – в шкафах, а дети – в ящиках

Как справедливо замечает Поль Зюмтор, в Голландии петровских времен отдельная опочивальня не получила в жилищах среднестатистических голландцев распространения.

Кровать устанавливали в любой из комнат – обычно сколачивали наспех из досок и «утапливали» в стену в целях экономии жилого пространства. Шкафы-кровати были настолько короткими, что спать в них приходилось полусидя. При этом снизу их почти всегда оснащали дополнительными выдвижными ящиками, в которые забирались спать дети.

Известно, что Петр опробовал подобную кровать во время жизни в голландском Заандаме, где он в начале своего заграничного тура осваивал местное кораблестроение. В тамошнем музее и сейчас выставлена необычная кровать с закрывающимися дверцами, в которой спал Петр.

Металлические грелки

Преимущественно голландские дома отапливались торфом, который закладывали в специальный горшок и ставили под каминный колпак. Торф не давал столько тепла, сколько давали привычные для русских дрова, поэтому путешествующим по Голландии иностранцам всегда казалось, что помещения почти не отапливаются. Да и местные жители ходили дома в халатах, а самые экономные – надевали на себя как можно больше разной одежды.

Национальную особенность схожести рядового голландца с капустой отмечали многие путешественники, а русские удивлялись – неужели нельзя накинуть шубейку или тулупчик? Как писал ирландский прозаик Оливер Голдсмит, истинный голландец – «одна из самых чудных фигур». Вместо напрашивающейся шубы, он напяливает 7 жилетов и 9 штанов, в результате чего кажется, будто его ноги растут из подмышек. Не исключено, что этот факт позабавил Петра.

Не отставали от мужчин и женщины, но дополнительно каждая не расставалась с грелкой – металлическим небольшим ящиком, куда закладывался тлеющий торф. Такие металлические грелки были обязательным атрибутом каждой домохозяйки, а работницам мануфактур необычные «радиаторы», на которых можно греть ноги, выдавали при найме бесплатно.

Это изобретение Петру хоть и показалось увлекательным, но он наверняка посчитал его бесполезным. На Руси недостатка в дровах, шубах и валенках не было, а таскать всюду с собой грелку, да еще и металлическую, – не слишком удобно.

У каждого бедняка по садику, а у богатея – по даче

Хотя и в России зажиточные люди разбивали вблизи дома садики и цветники, Петра наверняка впечатлило, что в Амстердаме подобное делал почти каждый местный житель, независимо от статуса и доходов. Притом, что земля в Голландии была очень дорогой и ее было очень мало, каждый бедняк умудрялся найти рядом с домом клочок, чтобы посадить на нем цветы для услады глаз.

Состоятельные голландцы шли дальше – с середины 17 века каждый старался прикупить землицы в окрестностях, чтобы обустроить там дачу. Разбивали лужайки, высаживали клумбы и плодовые деревья, а в центре ставили беседку, в которой по выходным пили чай всей семьей.

Кабинет редкостей

Во время путешествий по Голландии и Англии Петр повидал немало редкостей, поэтому в дневниках Великого посольства так часто мелькала фраза «Зело дивно!». С особенным интересом русский царь посещал те места, где можно было больше узнать об анатомии – больницы, анатомические театры, морги. Заинтересовался и лично участвовал в бальзамировании тела.

В дневнике Петр записал, что «видел анатомию» — «все внутренности разнятся», то есть сердце, легкие, почки – это отдельные органы, а «живущие» в мозгу «жилы» похожи «на нитки». Петра настолько впечатляли анатомические открытия, что он, не жалея денег из казны, скупал почти всё, что подворачивалось под руку – книги, инструменты, редкие и диковинные экземпляры.

Нетрудно догадаться, что всё купленное стало основой Кунсткамеры – из немецкого «кабинета редкостей», который первоначально разместили в Людских палатах Летнего дворца. Сегодня коллекции первого русского музея можно видеть на Университетской набережной Петербурга в здании Музея антропологии и этнографии Петра Великого РАН.

Показать больше

3 мс. назад

3 мс. назад

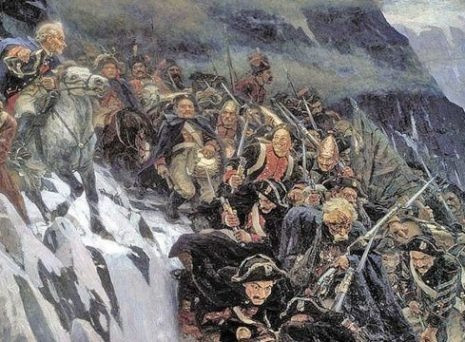

Александр Суворов: почему его прозвали «генерал Глотка»

Александр Васильевич Суворов – великий русский полководец, который провел множество сражений и не проиграл ни одного. Он создал новаторский принцип – использование штыковых атак против применения ружейного огня и учил солдат своей тактике ведения боя – внезапным ударам и стремительному натиску.

Успехи Суворова

Суворов родился 24 ноября 1730 года в Москве семье генерала-аншефа Василия Ивановича Суворова, крестника самого Петра I. Будущий полководец был назван в честь Александра Невского, с детских лет проявлял тягу к военному делу. Несмотря на некоторые проблемы со здоровьем, поступил в Семеновский полк..

Первый боевой опыт был получен им уже в ходе Семилетней войны (1756-1763), где он участвовал в больших сражениях, стоял на защите крепостей и городов. Уже в 32 года благодаря своим заслугам Александр был произведен в полковники.

Он был успешен в военной службе и к нему благоволила императрица Екатерина II. Вскоре он стал генерал-фельдмаршалом, а в историю вошел своими громкими победами – битвой при Рымнике в 1789 году и штурмом крепости Измаил в 1790 году.

После восхождения на престол Павла I, Суворов попал в немилость. Однако, когда император задумал новую войну, он, понимая, что лучше Суворова никто не проведет кампанию, вернул Александра Васильевича, произвел его в генералиссимусы и одарил титулом князя.

Всего Суворов имеет более семи титулов. В их числе есть весьма занятные: генерал-фельдмаршал Священной Римской империи, князь Италийский, граф Суворов-Рымникский, гранд Сардинского королевства и др.

Европа о Суворове

Суворов был глубоко почитаем соотечественниками, а вот в Европе было много обвинений и нападок на великого полководца. По словам историков, все европейские критические высказывания в адрес Александра Васильевича имели причиной страх и зависть его успехам.

Вышедшая в Париже и Амстердаме в 1800 году книга о полководце называла Суворова «воинственным варваром», «чудовищем», авторы сообщали о присущей ему врожденной свирепости, именовали его эксцентричным генералом, но все же признавали его победы яркими и достойными.

Ведение боя Суворовым не по военным канонам австрийцы критиковали, обвиняя его в некомпетентности, называя победы случайными, счастливыми совпадениями.

Но при всем при этом европейцы также отмечали его уважение к местным обычаям и законным властям, все знали, что Александр Васильевич всегда пресекал случаи мародерства и воровства.

Штурм Праги

Тем не менее больше всего было обвинений Суворова в крайней жестокости. И способствовал этому штурм Праги (1794) – укрепленного правобережного предместья Варшавы. До прибытия Суворова уже шла длительная осада и все были настроены на такое развитие событий.

Но армия полководца привыкла к иным действиям – решительным, кроме того, солдаты хотели отомстить за смерти своих соотечественников в предыдущих сражениях в начале польского восстания, когда погибло до 4 тысяч русских.

Зная о таких настроениях подчиненных, Александр Васильевич отдал приказ о запрете проникать в дома местных жителей, велел не трогать безоружных и женщин, а полякам, которые придут к русскому лагерю, гарантировать защиту.

Однако отчаянное наступление поляков не оставляло выбора русским солдатам, противостояние было яростным, просьб о пощаде не было. Всего один день боя вошел в историю так же, как и штурм Измаила, эти две битвы даже сравнивали. Прага была взята. Потери были многочисленными: 10 тысяч польских повстанцев, около 500 русских. Раненых поляков – 13 тысяч, русских около 1-2 тысяч.

Глядя на участь Праги, Варшава капитулировала. Суворову был передан символический ключ от города с надписью: «Избавителю Варшавы», преподнесен хлеб с солью.

«Генерал Глотка»

Штурм Праги и дальнейшая капитуляция Варшавы были логичным началом к тому, что Речь Посполитая ушла в политическое небытие и опасный враг России был вычеркнут из истории на долгое время. Конечно же, Европа не могла не отреагировать на такие изменения, о Суворове и его действиях много говорили, однако его не восхваляли, а писали о нем в газетах и называли кровожадным чудовищем, в также рисовали множество карикатур.

Известной является карикатура шотландского художника Исаака Крушенка, заметившего сходство фамилии Суворова «Suwarrow» в английском варианте со словом «swallow», которое переводится, как глотать. Карикатурист изобразил великого русского полководца с широким ртом, поглощающим множество солдат. Так за Суворовым и закрепилось прозвище «генерал Глотка». В Европе стали выпускать лубки (графические отпечатки на листке бумаге с подписями) со страшным изображением Александра Васильевича.

Позже появилось еще одно изображение Суворова, которое выпустил карикатурист Джеймс Гилрей, где полководец предстает также в устрашающем виде с окровавленной саблей. По Европе ходило иное название штурма Праги, этот бой называли исключительно «пражской резней», а Суворов и его армия считались убийцами беззащитных местных жителей.

Настоящий Суворов

На деле же обвинения европейцев в чрезмерной жестокости Суворова не имели под собой оснований. Генерал, беспокоясь о местных жителях, приказал разрушить мосты через Вислу, чтобы идущие бои не перекинулись на Варшаву, и никто не пострадал.

Также были установлены заслоны на пути в польской столице все по той же причине. И главное – Суворов пощадил варшавян — армия не мстила им за убийство русских солдат и офицеров. Множество захваченных поляков после капитуляции города были сразу же освобождены.

При этом имеются данные, что польский генерал Томаш Вавжецкий не позволил жителям Праги покинуть свои дома перед штурмом, несмотря на их просьбы, что вызывает много вопросов о том, кто был настоящим «чудовищем» и по какой причине безопасность горожан не была поставлена превыше всего.

Александр Васильевич Суворов – великий русский полководец, который провел множество сражений и не проиграл ни одного. Он создал новаторский принцип – использование штыковых атак против применения ружейного огня и учил солдат своей тактике ведения боя – внезапным ударам и стремительному натиску.

Успехи Суворова

Суворов родился 24 ноября 1730 года в Москве семье генерала-аншефа Василия Ивановича Суворова, крестника самого Петра I. Будущий полководец был назван в честь Александра Невского, с детских лет проявлял тягу к военному делу. Несмотря на некоторые проблемы со здоровьем, поступил в Семеновский полк..

Первый боевой опыт был получен им уже в ходе Семилетней войны (1756-1763), где он участвовал в больших сражениях, стоял на защите крепостей и городов. Уже в 32 года благодаря своим заслугам Александр был произведен в полковники.

Он был успешен в военной службе и к нему благоволила императрица Екатерина II. Вскоре он стал генерал-фельдмаршалом, а в историю вошел своими громкими победами – битвой при Рымнике в 1789 году и штурмом крепости Измаил в 1790 году.

После восхождения на престол Павла I, Суворов попал в немилость. Однако, когда император задумал новую войну, он, понимая, что лучше Суворова никто не проведет кампанию, вернул Александра Васильевича, произвел его в генералиссимусы и одарил титулом князя.

Всего Суворов имеет более семи титулов. В их числе есть весьма занятные: генерал-фельдмаршал Священной Римской империи, князь Италийский, граф Суворов-Рымникский, гранд Сардинского королевства и др.

Европа о Суворове

Суворов был глубоко почитаем соотечественниками, а вот в Европе было много обвинений и нападок на великого полководца. По словам историков, все европейские критические высказывания в адрес Александра Васильевича имели причиной страх и зависть его успехам.

Вышедшая в Париже и Амстердаме в 1800 году книга о полководце называла Суворова «воинственным варваром», «чудовищем», авторы сообщали о присущей ему врожденной свирепости, именовали его эксцентричным генералом, но все же признавали его победы яркими и достойными.

Ведение боя Суворовым не по военным канонам австрийцы критиковали, обвиняя его в некомпетентности, называя победы случайными, счастливыми совпадениями.

Но при всем при этом европейцы также отмечали его уважение к местным обычаям и законным властям, все знали, что Александр Васильевич всегда пресекал случаи мародерства и воровства.

Штурм Праги

Тем не менее больше всего было обвинений Суворова в крайней жестокости. И способствовал этому штурм Праги (1794) – укрепленного правобережного предместья Варшавы. До прибытия Суворова уже шла длительная осада и все были настроены на такое развитие событий.

Но армия полководца привыкла к иным действиям – решительным, кроме того, солдаты хотели отомстить за смерти своих соотечественников в предыдущих сражениях в начале польского восстания, когда погибло до 4 тысяч русских.

Зная о таких настроениях подчиненных, Александр Васильевич отдал приказ о запрете проникать в дома местных жителей, велел не трогать безоружных и женщин, а полякам, которые придут к русскому лагерю, гарантировать защиту.

Однако отчаянное наступление поляков не оставляло выбора русским солдатам, противостояние было яростным, просьб о пощаде не было. Всего один день боя вошел в историю так же, как и штурм Измаила, эти две битвы даже сравнивали. Прага была взята. Потери были многочисленными: 10 тысяч польских повстанцев, около 500 русских. Раненых поляков – 13 тысяч, русских около 1-2 тысяч.

Глядя на участь Праги, Варшава капитулировала. Суворову был передан символический ключ от города с надписью: «Избавителю Варшавы», преподнесен хлеб с солью.

«Генерал Глотка»

Штурм Праги и дальнейшая капитуляция Варшавы были логичным началом к тому, что Речь Посполитая ушла в политическое небытие и опасный враг России был вычеркнут из истории на долгое время. Конечно же, Европа не могла не отреагировать на такие изменения, о Суворове и его действиях много говорили, однако его не восхваляли, а писали о нем в газетах и называли кровожадным чудовищем, в также рисовали множество карикатур.

Известной является карикатура шотландского художника Исаака Крушенка, заметившего сходство фамилии Суворова «Suwarrow» в английском варианте со словом «swallow», которое переводится, как глотать. Карикатурист изобразил великого русского полководца с широким ртом, поглощающим множество солдат. Так за Суворовым и закрепилось прозвище «генерал Глотка». В Европе стали выпускать лубки (графические отпечатки на листке бумаге с подписями) со страшным изображением Александра Васильевича.

Позже появилось еще одно изображение Суворова, которое выпустил карикатурист Джеймс Гилрей, где полководец предстает также в устрашающем виде с окровавленной саблей. По Европе ходило иное название штурма Праги, этот бой называли исключительно «пражской резней», а Суворов и его армия считались убийцами беззащитных местных жителей.

Настоящий Суворов

На деле же обвинения европейцев в чрезмерной жестокости Суворова не имели под собой оснований. Генерал, беспокоясь о местных жителях, приказал разрушить мосты через Вислу, чтобы идущие бои не перекинулись на Варшаву, и никто не пострадал.

Также были установлены заслоны на пути в польской столице все по той же причине. И главное – Суворов пощадил варшавян — армия не мстила им за убийство русских солдат и офицеров. Множество захваченных поляков после капитуляции города были сразу же освобождены.

При этом имеются данные, что польский генерал Томаш Вавжецкий не позволил жителям Праги покинуть свои дома перед штурмом, несмотря на их просьбы, что вызывает много вопросов о том, кто был настоящим «чудовищем» и по какой причине безопасность горожан не была поставлена превыше всего.

Показать больше

3 мс. назад

Самая страшная профессия на Руси: сколько зарабатывали палачи

Профессия палача в прошлые века была не просто «работой». Она предполагала особый образ жизни. Перед палачами — в силу особенностей их профессии — люди испытывали суеверный страх. Для «работников меча и топора» в этом были как минусы, так и свои плюсы.

Запятнанное ремесло

История знает немало примеров того, как много в иные времена у палачей было работы. Вспомнить хотя бы Великую французскую революцию. Согласно «Истории Французской революции» Владимира Ревункова, в те кровавые дни на плахе сложило головы не только монаршее семейство, но и несколько тысяч граждан самых разных сословий.

В России положение было ничуть не лучше. Зная несправедливость власть имущих, простые граждане не могли поручиться за то, что не окажутся на плахе завтра сами. Палач с его окровавленным топором был символом ужасной и несправедливой гибели.

Его профессия становилась клеймом на всю жизнь и передавалась по наследству. К палачам боялись прикасаться. За них не хотели идти замуж девушки из благородных родов. Палачи заключали браки с представительницами таких же «отверженных» семейств.

Одной из самых известных династий палачей был парижский род Самсонов. Согласно словарю Брокгауза и Эфрона, они рубили головы французам всех сословий на протяжении нескольких веков (1688—1847).

Зато на рынке всё бесплатно

Помимо описанных неудобств, профессия палача имела и свои выгоды. Во-первых, это было надежное рабочее место. На пост палача претендентов было немного, так что конкуренции опасаться не приходилось.

Во-вторых, от каждой казни «заплечных дел мастер» получал неплохую мзду. Как писал в «Записках палача» один из Самсонов, приговоренные всегда старались ему заплатить, чтобы казнь прошла максимально быстро и безболезненно.

Еще одним преимуществом этой профессии было то, что палача в городе все отлично знали и брать его запятнанные кровью деньги не хотели. Он просто приходил на рынок и получал любые продукты даром. Никому из торговцев даже в голову не приходило требовать с палача какую-то плату. Это правило действовало практически во всех европейских странах и России.

Работнику эшафота оно было только на руку, ведь официальная зарплата оставляла желать лучшего. По Уложению 1649 года в России палач получал всего 4 рубля в год. При таком окладе дармовые продукты с рынка были очень даже кстати. Кроме этого, после каждой казни палач мог забрать себе сапоги, ремень и другие ценные вещи казненного.

Нет казней — нет доходов

Пока в государстве происходило много казней, исполнявшим их людям жилось хорошо. Однако отсутствие работы неизбежно приводило к кризису. Последнему из Самсонов, Клеману Анри, довелось жить в достаточно мирную эпоху. Головы гражданам стали рубить редко. Доходы палача резко сократились.

Закончилось все неслыханным событием: Самсон влез в ужасные долги и был вынужден заложить гильотину. Чуть ли не в тот же день было объявлено о предстоящей казни. Палач бросился к ростовщику забирать орудие производства, но тот из принципа отказался его возвращать. За такое разбазаривание казенного имущества Самсон был с позором уволен со своего поста.

Профессия палача в прошлые века была не просто «работой». Она предполагала особый образ жизни. Перед палачами — в силу особенностей их профессии — люди испытывали суеверный страх. Для «работников меча и топора» в этом были как минусы, так и свои плюсы.

Запятнанное ремесло

История знает немало примеров того, как много в иные времена у палачей было работы. Вспомнить хотя бы Великую французскую революцию. Согласно «Истории Французской революции» Владимира Ревункова, в те кровавые дни на плахе сложило головы не только монаршее семейство, но и несколько тысяч граждан самых разных сословий.

В России положение было ничуть не лучше. Зная несправедливость власть имущих, простые граждане не могли поручиться за то, что не окажутся на плахе завтра сами. Палач с его окровавленным топором был символом ужасной и несправедливой гибели.

Его профессия становилась клеймом на всю жизнь и передавалась по наследству. К палачам боялись прикасаться. За них не хотели идти замуж девушки из благородных родов. Палачи заключали браки с представительницами таких же «отверженных» семейств.

Одной из самых известных династий палачей был парижский род Самсонов. Согласно словарю Брокгауза и Эфрона, они рубили головы французам всех сословий на протяжении нескольких веков (1688—1847).

Зато на рынке всё бесплатно

Помимо описанных неудобств, профессия палача имела и свои выгоды. Во-первых, это было надежное рабочее место. На пост палача претендентов было немного, так что конкуренции опасаться не приходилось.

Во-вторых, от каждой казни «заплечных дел мастер» получал неплохую мзду. Как писал в «Записках палача» один из Самсонов, приговоренные всегда старались ему заплатить, чтобы казнь прошла максимально быстро и безболезненно.

Еще одним преимуществом этой профессии было то, что палача в городе все отлично знали и брать его запятнанные кровью деньги не хотели. Он просто приходил на рынок и получал любые продукты даром. Никому из торговцев даже в голову не приходило требовать с палача какую-то плату. Это правило действовало практически во всех европейских странах и России.

Работнику эшафота оно было только на руку, ведь официальная зарплата оставляла желать лучшего. По Уложению 1649 года в России палач получал всего 4 рубля в год. При таком окладе дармовые продукты с рынка были очень даже кстати. Кроме этого, после каждой казни палач мог забрать себе сапоги, ремень и другие ценные вещи казненного.

Нет казней — нет доходов

Пока в государстве происходило много казней, исполнявшим их людям жилось хорошо. Однако отсутствие работы неизбежно приводило к кризису. Последнему из Самсонов, Клеману Анри, довелось жить в достаточно мирную эпоху. Головы гражданам стали рубить редко. Доходы палача резко сократились.

Закончилось все неслыханным событием: Самсон влез в ужасные долги и был вынужден заложить гильотину. Чуть ли не в тот же день было объявлено о предстоящей казни. Палач бросился к ростовщику забирать орудие производства, но тот из принципа отказался его возвращать. За такое разбазаривание казенного имущества Самсон был с позором уволен со своего поста.

Показать больше

3 мс. назад

Был бой 7 против 25-ти

Лётчик капитан Борис Николаевич Ереми н — командир эскадрильи 296-го истребительного авиационного полка — был награждён орденом Красного Знамени за этот поразительный бой. К моменту награждения у него за плечами было всего 19 боевых вылетов и 5 сбитых самолётов — впечатляющий результат, особенно учитывая, что он был достигнут всего за месяц боевых действий.

9 марта 1942 года группа из семи Як-1 на высоте 2000 метров столкнулась с группой из шести Ю-87 и восемнадцати Ме-109, направлявшихся для авиационного удара по нашим войскам. В неравном бою пять вражеских самолётов были сбиты, а остальные были вынуждены повернуть назад, так и не выполненные задание. Многие участники боя, в том числе А.В. Мартынов и И.И. Запрягаев , получили за подвиг аналогичные награды. Наших потерь в том сражении не было.

Это и есть тот самый Борис Николаевич Еремин, которому всего через полгода колхозник Ферапонт Головатый подарил новый самолёт Як-1 — знак глубочайшего уважения и признания заслуг. Такие подарки вручались лишь самым достойным летчикам, на которых теперь пристально смотрела вся пресса. Его подвиги вдохновляли многих и становились символом мужества и героизма на воздушном фронте.

Лётчик капитан Борис Николаевич Ереми н — командир эскадрильи 296-го истребительного авиационного полка — был награждён орденом Красного Знамени за этот поразительный бой. К моменту награждения у него за плечами было всего 19 боевых вылетов и 5 сбитых самолётов — впечатляющий результат, особенно учитывая, что он был достигнут всего за месяц боевых действий.

9 марта 1942 года группа из семи Як-1 на высоте 2000 метров столкнулась с группой из шести Ю-87 и восемнадцати Ме-109, направлявшихся для авиационного удара по нашим войскам. В неравном бою пять вражеских самолётов были сбиты, а остальные были вынуждены повернуть назад, так и не выполненные задание. Многие участники боя, в том числе А.В. Мартынов и И.И. Запрягаев , получили за подвиг аналогичные награды. Наших потерь в том сражении не было.

Это и есть тот самый Борис Николаевич Еремин, которому всего через полгода колхозник Ферапонт Головатый подарил новый самолёт Як-1 — знак глубочайшего уважения и признания заслуг. Такие подарки вручались лишь самым достойным летчикам, на которых теперь пристально смотрела вся пресса. Его подвиги вдохновляли многих и становились символом мужества и героизма на воздушном фронте.

Показать больше

3 мс. назад

Историческая загадка

Как думаете, что это за предмет и для чего использовался? (ответ вас очень удивит)

Ответ ищите в комментариях

Как думаете, что это за предмет и для чего использовался? (ответ вас очень удивит)

Ответ ищите в комментариях

3 мс. назад

Советские военнопленные, Тернополь, лето 1941 года

Цветные слайды из альбома военнослужащего Krankentransport Abteilung 562.

Цветные слайды из альбома военнослужащего Krankentransport Abteilung 562.

3 мс. назад

Иоганн-Сальватор: Принц, отказавшийся от Короны ради любви

Среди представителей династии Габсбургов, оставивших заметный след в истории, выделяется фигура Иоганна-Сальватора, эрцгерцога Австрийского, Венгерского, Богемского и Тосканского. Его жизнь была полна неожиданных поворотов, которые делают его одной из самых ярких и загадочных личностей своего времени.

Иоганн-Сальватор родился в 1852 году в семье, где статус и традиции играли первостепенную роль. Однако с юных лет он демонстрировал независимость мышления и разнообразие интересов. Помимо военной подготовки, обязательной для представителя императорской семьи, он проявлял выдающиеся способности в музыке. Эрцгерцог писал вальсы и даже балеты, предпочитая скрывать своё авторство под псевдонимом. Его музыкальные произведения вызывали восхищение современников, а сотрудничество с такими мастерами, как Иоганн Штраус, подчеркивало его талант.

Кроме того, Иоганн-Сальватор занимался публицистикой. Его статьи отличались демократическим звучанием, что было необычно для представителя высшей аристократии. Под псевдонимом он открыто высказывал свои взгляды, зачастую противоречащие официальной линии империи.

К 27 годам Иоганн-Сальватор достиг звания фельдмаршал-лейтенанта, зарекомендовав себя как способный военачальник. Современники отмечали его честность, образованность и ум. Однако именно его реформаторские инициативы вызвали неоднозначную реакцию. В эпоху, когда солдаты считались лишь безгласным инструментом армии, эрцгерцог предложил кардинальные изменения. Он выступал за повышение уровня образования и воспитания нижних чинов, что сделало его популярным среди солдат, но вызвало недовольство в высших кругах.

Поняв неосуществимость своих идей в рамках жёсткой системы Австро-Венгрии, Иоганн-Сальватор решился на беспрецедентный шаг. Он отказался от всех своих титулов и привилегий, включая орден «Золотого руна» – высшую награду империи. Более того, он сменил фамилию на «Орт», взяв имя своего фамильного замка, и покинул Австро-Венгрию.

Одной из причин разрыва с императорским двором стала любовь Иоганна-Сальватора к балетной танцовщице Людмиле Штубель. Будучи эрцгерцогом, он не мог позволить себе жениться на девушке незнатного происхождения. Однако как частное лицо Иоганн Орт был свободен следовать велению сердца. После свадьбы пара начала новую жизнь, полную приключений.

Дальше начинается совсем прекрасное.

Герр Орт выучился на капитана дальнего плавания и получил шкиперский патент, после чего купил корабль (только вот не с алыми парусами) и уплыл с юной фрау Орт на край земли, в Уругвай. Там зачем-то сменил всю команду и отправился еще дальше, в просторы Тихого океана.

И больше влюбленных никто никогда не видел. Корабль «Маргарита» вышел из Монтевидео и исчез. В биографиях год смерти бывшего принца значится под вопросом: 1890 (?)

Среди представителей династии Габсбургов, оставивших заметный след в истории, выделяется фигура Иоганна-Сальватора, эрцгерцога Австрийского, Венгерского, Богемского и Тосканского. Его жизнь была полна неожиданных поворотов, которые делают его одной из самых ярких и загадочных личностей своего времени.

Иоганн-Сальватор родился в 1852 году в семье, где статус и традиции играли первостепенную роль. Однако с юных лет он демонстрировал независимость мышления и разнообразие интересов. Помимо военной подготовки, обязательной для представителя императорской семьи, он проявлял выдающиеся способности в музыке. Эрцгерцог писал вальсы и даже балеты, предпочитая скрывать своё авторство под псевдонимом. Его музыкальные произведения вызывали восхищение современников, а сотрудничество с такими мастерами, как Иоганн Штраус, подчеркивало его талант.

Кроме того, Иоганн-Сальватор занимался публицистикой. Его статьи отличались демократическим звучанием, что было необычно для представителя высшей аристократии. Под псевдонимом он открыто высказывал свои взгляды, зачастую противоречащие официальной линии империи.

К 27 годам Иоганн-Сальватор достиг звания фельдмаршал-лейтенанта, зарекомендовав себя как способный военачальник. Современники отмечали его честность, образованность и ум. Однако именно его реформаторские инициативы вызвали неоднозначную реакцию. В эпоху, когда солдаты считались лишь безгласным инструментом армии, эрцгерцог предложил кардинальные изменения. Он выступал за повышение уровня образования и воспитания нижних чинов, что сделало его популярным среди солдат, но вызвало недовольство в высших кругах.

Поняв неосуществимость своих идей в рамках жёсткой системы Австро-Венгрии, Иоганн-Сальватор решился на беспрецедентный шаг. Он отказался от всех своих титулов и привилегий, включая орден «Золотого руна» – высшую награду империи. Более того, он сменил фамилию на «Орт», взяв имя своего фамильного замка, и покинул Австро-Венгрию.

Одной из причин разрыва с императорским двором стала любовь Иоганна-Сальватора к балетной танцовщице Людмиле Штубель. Будучи эрцгерцогом, он не мог позволить себе жениться на девушке незнатного происхождения. Однако как частное лицо Иоганн Орт был свободен следовать велению сердца. После свадьбы пара начала новую жизнь, полную приключений.

Дальше начинается совсем прекрасное.

Герр Орт выучился на капитана дальнего плавания и получил шкиперский патент, после чего купил корабль (только вот не с алыми парусами) и уплыл с юной фрау Орт на край земли, в Уругвай. Там зачем-то сменил всю команду и отправился еще дальше, в просторы Тихого океана.

И больше влюбленных никто никогда не видел. Корабль «Маргарита» вышел из Монтевидео и исчез. В биографиях год смерти бывшего принца значится под вопросом: 1890 (?)

Показать больше

3 мс. назад

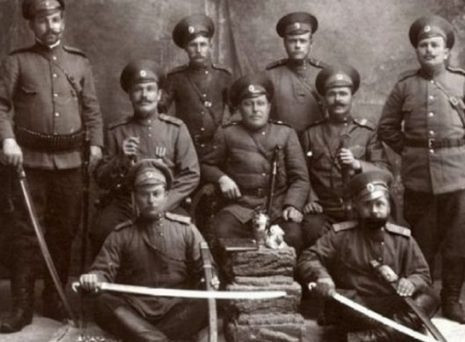

Национальность донских казаков, что говорят генетики

До недавнего времени вопрос происхождения донских казаков был поводом для спекуляций. Предками донцов считали бежавших от помещиков русских крестьян, кавказских черкесов, турок и даже этрусков. В начале ХХ века обрело популярность мнение, что казаки вообще не русские, а отдельный народ, не связанный с «московитами». Решить сложную историческую задачу удалось благодаря генетическим исследованиям.

Казаки не москали

Впервые теорию о нерусском происхождении донских казаков высказал немецкий историк на русской службе Готлиб Байер. В работе «Краткое описание случаев, касающихся Азова от создания сего города до возвращения оного под Российскую державу», со ссылкой на византийского императора Константина Багрянородного ученый писал: «Казаки в 948 году жили в нынешней Кабарде близ Кавказских гор, где они от великого князя Мстислава...в Российское подданство приведены были».

Байер отмечал, что казаки всегда принимали в свои ряды россиян, поляков и беглецов других национальностей. Схожего мнения был и служивший на Дону генерал-майор и военный инженер Александр Ригельман. В своей работе «История, или повествование о Донских казаках» от 1778 года он писал: «Приводятся свидетельства, что казаки, если их кто москалем назовет, отвечают на это: «Я де не Москаль, но Русский, и то по закону и вере православный, а не по природе».

Сторонником нерусского и автохтонного происхождения донского казачества был и историк Василий Татищев, который считал их предками кавказских черкесов. Впоследствии высказывалась теория тюркского происхождения казаков, а в советское время считалось, что донцы потомки русских крестьян, бежавших на берега Дона от помещичьего гнета.

Как проводилось исследование

Решить сложный исторический вопрос удалось благодаря исследованию лаборатории популяционной генетики человека Медико-генетического научного центра, под руководством профессора Елены Балановской. При содействии организации The Genographic и за счет гранта РФФИ была организована экспедиция в станицы и хутора верхнего Дона, где собрали генетический материал 131 мужчины, предки которых имели доказанное казачье происхождение. Все индивидуумы не состояли между собой в родстве.

В работе проводился анализ STR-маркеров Y-хромосомы, который применяется в криминалистке, для выяснения отцовства и анализа разнообразия гаплотипов внутри гаплогрупп. В генетике этот метод называется «молекулярными часами» и подходит для определения возраста определенных гаплогрупп. Так как формирование казачества относительно недавнее событие, то анализ STR-маркеров Y-хромосомы подходит лучше всего.

В процессе работы ученые изучили генетику казаков и сравнили их с соседними популяциями, которые по данным историков могли иметь отношение к их становлению. Поиск генетических совпадений производился через компьютерную программу Haplomatch.

О чем рассказали гены

Исследование показало, что генетически донские казаки сходны с нанесением Южных областей России и Украины. В целом казачий генофонд неотличим от восточных славян. Наибольшая доля точных совпадений с гаплотипами казаков в 8% обнаружена в южнорусской популяции. 6% генетического сходства прослеживается с населением Центральной России. Самые большие потоки переселения шли с территории современных Воронежской, Курской, Орловской, Белгородской областей.

Исследование показало, что население северных регионов России практически не принимало участия в формировании донских казаков. Выявлено небольшое влияние ногайских татар, которое вызвано смешанными браками и вхождением ряда татарских родов в состав войска донского. Народы Кавказа – за исключение черкесов, генетически не связаны с донцами. Сходство с черкесами незначительно и связано с общим потоком генов между Восточной Европой и Кавказом.

Полученный результат подтверждает гипотезу миграции предков казаков из Центральной и Восточной России на Дон. Народы Кавказа и Дикого поля повлияли на культурное и социальное развитие казачьего общества, однако генетически донцы и русские неотличимы.

До недавнего времени вопрос происхождения донских казаков был поводом для спекуляций. Предками донцов считали бежавших от помещиков русских крестьян, кавказских черкесов, турок и даже этрусков. В начале ХХ века обрело популярность мнение, что казаки вообще не русские, а отдельный народ, не связанный с «московитами». Решить сложную историческую задачу удалось благодаря генетическим исследованиям.

Казаки не москали

Впервые теорию о нерусском происхождении донских казаков высказал немецкий историк на русской службе Готлиб Байер. В работе «Краткое описание случаев, касающихся Азова от создания сего города до возвращения оного под Российскую державу», со ссылкой на византийского императора Константина Багрянородного ученый писал: «Казаки в 948 году жили в нынешней Кабарде близ Кавказских гор, где они от великого князя Мстислава...в Российское подданство приведены были».

Байер отмечал, что казаки всегда принимали в свои ряды россиян, поляков и беглецов других национальностей. Схожего мнения был и служивший на Дону генерал-майор и военный инженер Александр Ригельман. В своей работе «История, или повествование о Донских казаках» от 1778 года он писал: «Приводятся свидетельства, что казаки, если их кто москалем назовет, отвечают на это: «Я де не Москаль, но Русский, и то по закону и вере православный, а не по природе».

Сторонником нерусского и автохтонного происхождения донского казачества был и историк Василий Татищев, который считал их предками кавказских черкесов. Впоследствии высказывалась теория тюркского происхождения казаков, а в советское время считалось, что донцы потомки русских крестьян, бежавших на берега Дона от помещичьего гнета.

Как проводилось исследование

Решить сложный исторический вопрос удалось благодаря исследованию лаборатории популяционной генетики человека Медико-генетического научного центра, под руководством профессора Елены Балановской. При содействии организации The Genographic и за счет гранта РФФИ была организована экспедиция в станицы и хутора верхнего Дона, где собрали генетический материал 131 мужчины, предки которых имели доказанное казачье происхождение. Все индивидуумы не состояли между собой в родстве.

В работе проводился анализ STR-маркеров Y-хромосомы, который применяется в криминалистке, для выяснения отцовства и анализа разнообразия гаплотипов внутри гаплогрупп. В генетике этот метод называется «молекулярными часами» и подходит для определения возраста определенных гаплогрупп. Так как формирование казачества относительно недавнее событие, то анализ STR-маркеров Y-хромосомы подходит лучше всего.

В процессе работы ученые изучили генетику казаков и сравнили их с соседними популяциями, которые по данным историков могли иметь отношение к их становлению. Поиск генетических совпадений производился через компьютерную программу Haplomatch.

О чем рассказали гены

Исследование показало, что генетически донские казаки сходны с нанесением Южных областей России и Украины. В целом казачий генофонд неотличим от восточных славян. Наибольшая доля точных совпадений с гаплотипами казаков в 8% обнаружена в южнорусской популяции. 6% генетического сходства прослеживается с населением Центральной России. Самые большие потоки переселения шли с территории современных Воронежской, Курской, Орловской, Белгородской областей.

Исследование показало, что население северных регионов России практически не принимало участия в формировании донских казаков. Выявлено небольшое влияние ногайских татар, которое вызвано смешанными браками и вхождением ряда татарских родов в состав войска донского. Народы Кавказа – за исключение черкесов, генетически не связаны с донцами. Сходство с черкесами незначительно и связано с общим потоком генов между Восточной Европой и Кавказом.

Полученный результат подтверждает гипотезу миграции предков казаков из Центральной и Восточной России на Дон. Народы Кавказа и Дикого поля повлияли на культурное и социальное развитие казачьего общества, однако генетически донцы и русские неотличимы.

Показать больше

3 мс. назад

Инеффа — мини-гайд.

Боевой робот-горничная готова избавиться от всякого мусора (врагов)! 🤖

В описании к картинке много полезных материалов.

#билд @genshinacademy #genshinimpact

Боевой робот-горничная готова избавиться от всякого мусора (врагов)! 🤖

В описании к картинке много полезных материалов.

#билд @genshinacademy #genshinimpact

Показать больше

3 мс. назад

Расколотый ореол (сигна Инеффы) — мини-гайд.

Это оружие может быть полезно для некоторых будущих персонажей с механикой Лунного заряда, но пока сложно сказать, насколько.

#оружие @genshinacademy #genshinimpact

Это оружие может быть полезно для некоторых будущих персонажей с механикой Лунного заряда, но пока сложно сказать, насколько.

#оружие @genshinacademy #genshinimpact

Показать больше

При финансовой поддержке

Memes Admin

4 мс. назад