ПОПАЛИ НА СВАРКУ!? ЭТО ВЕДРО, А НЕ ПРИОРА ЗА 100К! ЗАКУПИЛИСЬ ТЮНИНГОМ!

https://youtu.be/D3kSsByKP...

https://youtu.be/D3kSsByKP...

3 мс. назад

3 мс. назад

3 мс. назад

«На берегу пустынных волн / Стоял он, дум великих полн...»

18 августа 1782 года на Сенатской площади в Санкт-Петербурге был открыт памятник Петру Великому, также известный как Медный всадник.

Статуя создана под руководством французского скульптора Этьена Мориса Фальконе. Фигура императора и его конь изготовлены из бронзы, памятник стоит на гигантском гранитном «Гром-камне», найденном в окрестностях Лахты.

Название «Медный всадник» закрепилось за статуей благодаря одноименной поэме Александра Пушкина. Памятник Петру также появлялся в произведениях Федора Достоевского, Анны Ахматовой, Андрея Белого, Валерия Брюсова, Осипа Мандельштама и других классиков.

Появление Медного всадника в литературе неразрывно связано с «мистическим петербургским текстом». Оно нередко сопровождается сюрреалистичными мотивами, знаменует бессилие маленького человека перед мощью государства и гнетущей энергией города на Неве.

18 августа 1782 года на Сенатской площади в Санкт-Петербурге был открыт памятник Петру Великому, также известный как Медный всадник.

Статуя создана под руководством французского скульптора Этьена Мориса Фальконе. Фигура императора и его конь изготовлены из бронзы, памятник стоит на гигантском гранитном «Гром-камне», найденном в окрестностях Лахты.

Название «Медный всадник» закрепилось за статуей благодаря одноименной поэме Александра Пушкина. Памятник Петру также появлялся в произведениях Федора Достоевского, Анны Ахматовой, Андрея Белого, Валерия Брюсова, Осипа Мандельштама и других классиков.

Появление Медного всадника в литературе неразрывно связано с «мистическим петербургским текстом». Оно нередко сопровождается сюрреалистичными мотивами, знаменует бессилие маленького человека перед мощью государства и гнетущей энергией города на Неве.

Показать больше

3 мс. назад

«Доставить любой ценой!»: краткая история почты от гемеродромов до фронтовых треугольников

«…Письмо

Само

Никуда не пойдет,

Но в ящик его опусти –

Оно пробежит,

Пролетит,

Проплывет

Тысячи верст пути.

Нетрудно письму

Увидеть свет.

Ему

Не нужен билет,

На медные деньги

Объедет мир

Заклеенный пассажир…».

– Самуил Яковлевич Маршак. «Почта».

Что общего у древнегреческого бегуна и современного курьера? Как персы организовали нечто вроде скоростной почты задолго до самолётов и интернета? Кто придумал первые конверты? В новой серии цикла «История IT» вместе с Алексеем Беломойкиным исследуем, как зарождалась и развивалась почта.

Что такое почта? Отвечает Большая Советская Энциклопедия:

«Почта (от позднелатинского posita – остановка, станция):

1) Пересылаемые предприятиями связи почтовые отправления...

2) Предприятия связи, осуществляющие прием, пересылку, выдачу и доставку почтовых отправлений».

С началом формирования первых государств, возникла необходимость в организации постоянной связи управляющего центра страны (столицы, ставки верховного правителя) с подвластными территориями. Правитель передавал свои приказы, а с мест отправлялись новости и сообщения, например, о собранных налогах.

Изначально письма доставляли пешие гонцы. В Древней Греции таких курьеров-скороходов называли гемеродромами (ημερόδρομος). Бегуны преодолевали за час расстояние в 55 стадий (около 10 километров), а за один рейс – 400-500 стадий. Самым известным из этих «курьеров» был легендарный Фидиппид. Согласно Геродоту, перед Марафонской битвой за сутки преодолел путь от Афин до Спарты с просьбой помочь в борьбе против персов.

В гемеродромы шли крепкие молодые люди с большой выносливостью. Во время войны гемеродромы не только передавали приказы военачальников, но и становились разведчиками. Тит Ливий упоминает о дозорном-гемеродроме. Стоя на дороге в Афины, он увидел приближающееся войско македонского царя Филиппа V. Филипп рассчитывал застать афинян врасплох. Дозорный ночью добежал до города, обогнав войско, и предупредил жителей.

Время шло, появлялись империи. Возникла необходимость организации государственной системы доставки известий и приказов на огромные расстояния по стране. Почтовые службы существовали и в древнем Египте, и в Вавилоне, и в Ассирии… Но самой крупной была персидская с почтовыми станциями вдоль дорог и подменными лошадями.

Нахваливал персидскую почту и Геродот в «Истории»:

«Тем временем Ксеркс отправил в Персию гонца с вестью о поражении. Нет на свете ничего быстрее этих гонцов: так умно у персов устроена почтовая служба! Рассказывают, что на протяжении всего пути у них расставлены лошади и люди, так что на каждый день пути приходится особая лошадь и человек. Ни снег, ни ливень, ни зной, ни даже ночная пора не могут помешать каждому всаднику проскакать во весь опор назначенный отрезок пути. Первый гонец передает известие второму, а тот третьему. И так весть переходит из рук в руки, пока не достигнет цели, подобно факелам на празднике у эллинов в честь Гефеста. Эту конную почту персы называют «ангарейон» (ἀγγαρεῖον )».

Переместимся в Рим. При Цезаре и его наследниках формируется государственная почта (cursus publicus), подчинённая непосредственно императору. Интересно, что её не использовали для частных посланий.

Гай Светоний Транквилл в книге «Божественный Август» писал: «Желая быстрее и легче получать вести и сообщения о том, что происходит в каждой провинции, он сначала расположил по военным дорогам через небольшие промежутки молодых людей, а потом расставил и повозки, чтобы можно было в случае надобности лично расспросить тех гонцов, которые доставляли донесения прямо с мест».

По примеру персов, вдоль основных дорог империи создали сеть почтовых станций двух типов. Каждые 10 миль (около 15 километров) располагалась mutatio – станция для смены лошадей. А каждые 60 километров находилась mansio – почтовая станция с возможностью ночлега.

Римская империя пала… А что было с почтой в Средневековье? Пересылку известий принимали на себя, главным образом в своих интересах, отдельные духовные и светские корпорации: церковь, духовно-рыцарские ордена, торговые гильдии, университеты… Светские почтовые службы за определенную плату доставляли сообщения частным лицам.

Следующую гигантскую государственную почтовую службу создали монголы. По повелению Чингисхана формируется ямская система – сеть «ямов», почтовых станций, которые служили этапами для передачи и дальнейшего препровождения почты, а также подставами для должностных лиц и курьеров, которым были доверены особо важные письменные или словесные распоряжения.

После освобождения от ордынского ига, Россия наследовала ямскую систему.

Сигизмунд Гербенштейн в «Записках о Московии» писал так:

«Государь имеет ездовых во всех частях своей державы, в разных местах и с надлежащим количеством лошадей, так чтобы, когда куда-нибудь посылается царский гонец, у него без промедления наготове была лошадь. При этом гонцу предоставляется право выбрать лошадь, какую пожелает.

…

Потом, когда эти лошади уставали, и мы подъезжали к другой гостинице, которые у них называются ямами, то немедленно меняли лошадей, оставляя прежние седло и уздечку».

В Европе современная централизованная почта зародилась с усилением государственной власти. Во Франции Людовик XI 19 июня 1464 года учредил институт королевских курьеров. По всем его владениям была раскинута сеть станций для перемены лошадей – реле (relais). Эта почта предназначалась исключительно для правительственных нужд: королевским курьерам под страхом смертной казни воспрещалось исполнять поручения частных лиц.

В дальнейшем и в других странах начали возникать централизованные королевские почтовые службы. В основе их работы лежала идея почтовой регалии – исключительного права правительства содержать в пределах государственной территории почтовые учреждения и ограничивать частную конкуренцию по их использованию.

С развитием капитализма и производственных отношений, возникла необходимость организации регулярной и быстрой почтовой связи как внутри стран, так и между странами. «Почтовая революция» произошла с изобретением паровоза и парохода. Это увеличило скорость доставки писем.

***

О письмах. Они не всегда отправлялись в привычных для нас конвертах: с древности письма на пергаменте или бумаге просто складывали вдвое или втрое, часто их скручивали в свиток. После письмо перевязывали бечёвкой или лентой и запечатывали печатью, восковой или сургучной. Особо ценные свитки и письма доставляли в деревянных шкатулках или кожаных тубусах.

Считается, что конверт был изобретен в 1820 году торговцем писчебумажными товарами по имени Бревер из Брайтона.

Бревер продавал маленькие визитные карточки для записок и коротких писем. Но на них не было места для написания адреса. Бревер придумал продавать вместе с визитками небольшие бумажные пакетики, в которые вкладывались карточки.

Когда пакетики Бревера вошли в моду, в английских типографиях стали появляться услуги по изготовлению конвертов всевозможных размеров. Поначалу их так же запечатывали сургучом, но позже французский полиграфист Пуаре предложил просто проклеивать клапан конверта.

Когда услуга доставки почты предоставлялась частным лицам, было важно обозначить на отправлении: оплачена ли его доставка или же плату следует взять с получателя.

В разное время предлагались разные решения, со временем приведшие к появлению почтовой марки, как знаку почтовой оплаты.

Так в 1653-1654 годы Жан-Жак Ренуар де Вилайе с разрешения Людовика XIV организовал регулярную почтовую службу Парижа. Де Вилайе выпустил лентообразные билеты оплаты почтового сбора (Billet de port payé) в 1 су, которыми оборачивали почтовые отправления или которые вкладывались в них так, чтобы были видны письмоносцу. Ни одного экземпляра не сохранилось. Также считается, что Вилайе изобрёл и установил на парижских улицах первые почтовые ящики для сбора корреспонденции.

В 1660-1663 годы в Англии появились первые штемпели о почтовом сборе, включавшие указание суммы, которую следовало получить при доставке письма.

В 1680 годы Роберт Мюррей и Уильям Докрей организовали в Лондоне первую частную городскую почту, получившую название «пенни-почта», из-за тарифа в 1 пенни за доставку письма весом до 1 фунта. Отметка об оплате ставилась треугольным штемпелем с текстом «Penny Post Paid» («Почтовый сбор в 1 пенни уплачен»).

В 1819-1837 годы в Сардинском королевстве выпускались штемпельные листы почтовой бумаги для писем, на которые ставился штемпель с ценой оплаты: 15, 25 и 50 чентезими. На штемпели также был изображён мальчик верхом на коне, трубящий в почтовый рожок. В зависимости от цены листа форма штемпеля была круглой, овальной или восьмиугольной; сама же бумага имела разнообразные водяные знаки для предотвращения подделок.

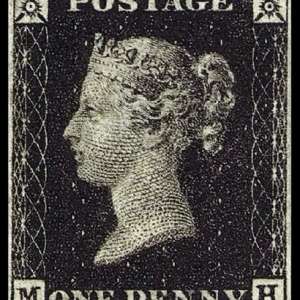

А 6 мая 1840 года официально считается датой появления первой в истории марки – «Черного пенни» (Великобритания).

Впоследствии Всемирный почтовый союз ввел правило, предписывающее обязательное указание на марках названия страны-эмитента, выполненное латинскими буквами. Великобритания – как первая в истории страна, использовавшая марки, – была единственным государством, освобождённым от выполнения этого правила.

При этом первые марки не имели привычных нам зубцов: только в 1848 году Генри Арчер создал и предложил машину для нанесения просечки на марочные листы, а в 1850-1851 годы доработал её, и с тех пор марки разделяет привычная нам перфорация.

***

В Российской Империи, а потом и в Советском Союзе, для отправки писем, также использовались конверты и марки. Но был в жизни страны период, когда большая часть писем отправлялась без конвертов и марок – это Великая Отечественная война.

С первых дней войны любые отправления писем и открыток, с фронта и на фронт, совершались бесплатно. Однако в условиях военного времени возник дефицит конвертов.

Решили проблему просто: начали складывать письма треугольником. Оказалось, что лист бумаги может служить одновременно и письмом, и конвертом. Послание адресанты писали на одной с

«…Письмо

Само

Никуда не пойдет,

Но в ящик его опусти –

Оно пробежит,

Пролетит,

Проплывет

Тысячи верст пути.

Нетрудно письму

Увидеть свет.

Ему

Не нужен билет,

На медные деньги

Объедет мир

Заклеенный пассажир…».

– Самуил Яковлевич Маршак. «Почта».

Что общего у древнегреческого бегуна и современного курьера? Как персы организовали нечто вроде скоростной почты задолго до самолётов и интернета? Кто придумал первые конверты? В новой серии цикла «История IT» вместе с Алексеем Беломойкиным исследуем, как зарождалась и развивалась почта.

Что такое почта? Отвечает Большая Советская Энциклопедия:

«Почта (от позднелатинского posita – остановка, станция):

1) Пересылаемые предприятиями связи почтовые отправления...

2) Предприятия связи, осуществляющие прием, пересылку, выдачу и доставку почтовых отправлений».

С началом формирования первых государств, возникла необходимость в организации постоянной связи управляющего центра страны (столицы, ставки верховного правителя) с подвластными территориями. Правитель передавал свои приказы, а с мест отправлялись новости и сообщения, например, о собранных налогах.

Изначально письма доставляли пешие гонцы. В Древней Греции таких курьеров-скороходов называли гемеродромами (ημερόδρομος). Бегуны преодолевали за час расстояние в 55 стадий (около 10 километров), а за один рейс – 400-500 стадий. Самым известным из этих «курьеров» был легендарный Фидиппид. Согласно Геродоту, перед Марафонской битвой за сутки преодолел путь от Афин до Спарты с просьбой помочь в борьбе против персов.

В гемеродромы шли крепкие молодые люди с большой выносливостью. Во время войны гемеродромы не только передавали приказы военачальников, но и становились разведчиками. Тит Ливий упоминает о дозорном-гемеродроме. Стоя на дороге в Афины, он увидел приближающееся войско македонского царя Филиппа V. Филипп рассчитывал застать афинян врасплох. Дозорный ночью добежал до города, обогнав войско, и предупредил жителей.

Время шло, появлялись империи. Возникла необходимость организации государственной системы доставки известий и приказов на огромные расстояния по стране. Почтовые службы существовали и в древнем Египте, и в Вавилоне, и в Ассирии… Но самой крупной была персидская с почтовыми станциями вдоль дорог и подменными лошадями.

Нахваливал персидскую почту и Геродот в «Истории»:

«Тем временем Ксеркс отправил в Персию гонца с вестью о поражении. Нет на свете ничего быстрее этих гонцов: так умно у персов устроена почтовая служба! Рассказывают, что на протяжении всего пути у них расставлены лошади и люди, так что на каждый день пути приходится особая лошадь и человек. Ни снег, ни ливень, ни зной, ни даже ночная пора не могут помешать каждому всаднику проскакать во весь опор назначенный отрезок пути. Первый гонец передает известие второму, а тот третьему. И так весть переходит из рук в руки, пока не достигнет цели, подобно факелам на празднике у эллинов в честь Гефеста. Эту конную почту персы называют «ангарейон» (ἀγγαρεῖον )».

Переместимся в Рим. При Цезаре и его наследниках формируется государственная почта (cursus publicus), подчинённая непосредственно императору. Интересно, что её не использовали для частных посланий.

Гай Светоний Транквилл в книге «Божественный Август» писал: «Желая быстрее и легче получать вести и сообщения о том, что происходит в каждой провинции, он сначала расположил по военным дорогам через небольшие промежутки молодых людей, а потом расставил и повозки, чтобы можно было в случае надобности лично расспросить тех гонцов, которые доставляли донесения прямо с мест».

По примеру персов, вдоль основных дорог империи создали сеть почтовых станций двух типов. Каждые 10 миль (около 15 километров) располагалась mutatio – станция для смены лошадей. А каждые 60 километров находилась mansio – почтовая станция с возможностью ночлега.

Римская империя пала… А что было с почтой в Средневековье? Пересылку известий принимали на себя, главным образом в своих интересах, отдельные духовные и светские корпорации: церковь, духовно-рыцарские ордена, торговые гильдии, университеты… Светские почтовые службы за определенную плату доставляли сообщения частным лицам.

Следующую гигантскую государственную почтовую службу создали монголы. По повелению Чингисхана формируется ямская система – сеть «ямов», почтовых станций, которые служили этапами для передачи и дальнейшего препровождения почты, а также подставами для должностных лиц и курьеров, которым были доверены особо важные письменные или словесные распоряжения.

После освобождения от ордынского ига, Россия наследовала ямскую систему.

Сигизмунд Гербенштейн в «Записках о Московии» писал так:

«Государь имеет ездовых во всех частях своей державы, в разных местах и с надлежащим количеством лошадей, так чтобы, когда куда-нибудь посылается царский гонец, у него без промедления наготове была лошадь. При этом гонцу предоставляется право выбрать лошадь, какую пожелает.

…

Потом, когда эти лошади уставали, и мы подъезжали к другой гостинице, которые у них называются ямами, то немедленно меняли лошадей, оставляя прежние седло и уздечку».

В Европе современная централизованная почта зародилась с усилением государственной власти. Во Франции Людовик XI 19 июня 1464 года учредил институт королевских курьеров. По всем его владениям была раскинута сеть станций для перемены лошадей – реле (relais). Эта почта предназначалась исключительно для правительственных нужд: королевским курьерам под страхом смертной казни воспрещалось исполнять поручения частных лиц.

В дальнейшем и в других странах начали возникать централизованные королевские почтовые службы. В основе их работы лежала идея почтовой регалии – исключительного права правительства содержать в пределах государственной территории почтовые учреждения и ограничивать частную конкуренцию по их использованию.

С развитием капитализма и производственных отношений, возникла необходимость организации регулярной и быстрой почтовой связи как внутри стран, так и между странами. «Почтовая революция» произошла с изобретением паровоза и парохода. Это увеличило скорость доставки писем.

***

О письмах. Они не всегда отправлялись в привычных для нас конвертах: с древности письма на пергаменте или бумаге просто складывали вдвое или втрое, часто их скручивали в свиток. После письмо перевязывали бечёвкой или лентой и запечатывали печатью, восковой или сургучной. Особо ценные свитки и письма доставляли в деревянных шкатулках или кожаных тубусах.

Считается, что конверт был изобретен в 1820 году торговцем писчебумажными товарами по имени Бревер из Брайтона.

Бревер продавал маленькие визитные карточки для записок и коротких писем. Но на них не было места для написания адреса. Бревер придумал продавать вместе с визитками небольшие бумажные пакетики, в которые вкладывались карточки.

Когда пакетики Бревера вошли в моду, в английских типографиях стали появляться услуги по изготовлению конвертов всевозможных размеров. Поначалу их так же запечатывали сургучом, но позже французский полиграфист Пуаре предложил просто проклеивать клапан конверта.

Когда услуга доставки почты предоставлялась частным лицам, было важно обозначить на отправлении: оплачена ли его доставка или же плату следует взять с получателя.

В разное время предлагались разные решения, со временем приведшие к появлению почтовой марки, как знаку почтовой оплаты.

Так в 1653-1654 годы Жан-Жак Ренуар де Вилайе с разрешения Людовика XIV организовал регулярную почтовую службу Парижа. Де Вилайе выпустил лентообразные билеты оплаты почтового сбора (Billet de port payé) в 1 су, которыми оборачивали почтовые отправления или которые вкладывались в них так, чтобы были видны письмоносцу. Ни одного экземпляра не сохранилось. Также считается, что Вилайе изобрёл и установил на парижских улицах первые почтовые ящики для сбора корреспонденции.

В 1660-1663 годы в Англии появились первые штемпели о почтовом сборе, включавшие указание суммы, которую следовало получить при доставке письма.

В 1680 годы Роберт Мюррей и Уильям Докрей организовали в Лондоне первую частную городскую почту, получившую название «пенни-почта», из-за тарифа в 1 пенни за доставку письма весом до 1 фунта. Отметка об оплате ставилась треугольным штемпелем с текстом «Penny Post Paid» («Почтовый сбор в 1 пенни уплачен»).

В 1819-1837 годы в Сардинском королевстве выпускались штемпельные листы почтовой бумаги для писем, на которые ставился штемпель с ценой оплаты: 15, 25 и 50 чентезими. На штемпели также был изображён мальчик верхом на коне, трубящий в почтовый рожок. В зависимости от цены листа форма штемпеля была круглой, овальной или восьмиугольной; сама же бумага имела разнообразные водяные знаки для предотвращения подделок.

А 6 мая 1840 года официально считается датой появления первой в истории марки – «Черного пенни» (Великобритания).

Впоследствии Всемирный почтовый союз ввел правило, предписывающее обязательное указание на марках названия страны-эмитента, выполненное латинскими буквами. Великобритания – как первая в истории страна, использовавшая марки, – была единственным государством, освобождённым от выполнения этого правила.

При этом первые марки не имели привычных нам зубцов: только в 1848 году Генри Арчер создал и предложил машину для нанесения просечки на марочные листы, а в 1850-1851 годы доработал её, и с тех пор марки разделяет привычная нам перфорация.

***

В Российской Империи, а потом и в Советском Союзе, для отправки писем, также использовались конверты и марки. Но был в жизни страны период, когда большая часть писем отправлялась без конвертов и марок – это Великая Отечественная война.

С первых дней войны любые отправления писем и открыток, с фронта и на фронт, совершались бесплатно. Однако в условиях военного времени возник дефицит конвертов.

Решили проблему просто: начали складывать письма треугольником. Оказалось, что лист бумаги может служить одновременно и письмом, и конвертом. Послание адресанты писали на одной с

Показать больше

3 мс. назад

«За ним несется Всадник Медный

На звонко-скачущем коне»

Подписчики «Цифровой истории» легко назовут автора этих строк. Однако образ Медного Всадника появляется не только в его произведении.

Сегодня играем в «Кто написал эти строки?». Мы дадим вам стихотворения с упоминанием Медного Всадника, а вы попробуйте угадать, кто их авторы.

Чур поисковиками не пользоваться. О результатах мы никому не скажем🤫

Переходите в наш Телеграм: https://t.me/egoryakovleff

Скоро начнём играть!

На звонко-скачущем коне»

Подписчики «Цифровой истории» легко назовут автора этих строк. Однако образ Медного Всадника появляется не только в его произведении.

Сегодня играем в «Кто написал эти строки?». Мы дадим вам стихотворения с упоминанием Медного Всадника, а вы попробуйте угадать, кто их авторы.

Чур поисковиками не пользоваться. О результатах мы никому не скажем🤫

Переходите в наш Телеграм: https://t.me/egoryakovleff

Скоро начнём играть!

Показать больше

3 мс. назад

Планы на конец августа: прокатиться с Егором Яковлевым по рекам и каналам Петербурга

С гранитного спуска у Дворцовой набережной 24 мы отправимся в путешествие по прекрасному городу.

Во вторник 19 августа окунёмся в тревожную атмосферу революционных дней 1917 года, а также прокатимся по Неве, Фонтанке, Мойке и Крюкову каналу.

А в пятницу 22 погрузимся в интриги дома Романовых и узнаем о тайнах, легендах и мифах Северной Столицы.

Актуальное расписание лекций-экскурсий до конца августа:

📅 19 августа, вт

⚓19:00 Революционный Петроград

⚓20:15 Реки и каналы Петербурга

📅 22 августа, пт

⚓12:00 Дворцы Петербурга

⚓13:15 Мистический Петербург

📅 27 августа, ср

🚶♂18:00 Дуэли Петербурга: любовь и кровь

📅 28 августа, чт

🚶♂18:00 Тайны Елагина острова

📅 29 августа, пт

🚶♂18:30 Неизвестная Блокада

⚓✨23:30—02:00 Ночной Петербург. Развод мостов

📅 30 августа, сб

⚓14:30 Петербург Великих людей

⚓15:45 Революционный Петроград

🚶♂18:00 Смерть трёх императоров

📅 31 августа, вс

⚓14:30 Реки и каналы Петербурга

⚓15:45 Петровский Петербург

🚶♂18:00 Герои и противники русской революции

Записаться можно у Егора Мишина в личных сообщениях.

Все подробности здесь: https://vk.com/egortrip-r...

До встречи на #экскурсииЦИ !

С гранитного спуска у Дворцовой набережной 24 мы отправимся в путешествие по прекрасному городу.

Во вторник 19 августа окунёмся в тревожную атмосферу революционных дней 1917 года, а также прокатимся по Неве, Фонтанке, Мойке и Крюкову каналу.

А в пятницу 22 погрузимся в интриги дома Романовых и узнаем о тайнах, легендах и мифах Северной Столицы.

Актуальное расписание лекций-экскурсий до конца августа:

📅 19 августа, вт

⚓19:00 Революционный Петроград

⚓20:15 Реки и каналы Петербурга

📅 22 августа, пт

⚓12:00 Дворцы Петербурга

⚓13:15 Мистический Петербург

📅 27 августа, ср

🚶♂18:00 Дуэли Петербурга: любовь и кровь

📅 28 августа, чт

🚶♂18:00 Тайны Елагина острова

📅 29 августа, пт

🚶♂18:30 Неизвестная Блокада

⚓✨23:30—02:00 Ночной Петербург. Развод мостов

📅 30 августа, сб

⚓14:30 Петербург Великих людей

⚓15:45 Революционный Петроград

🚶♂18:00 Смерть трёх императоров

📅 31 августа, вс

⚓14:30 Реки и каналы Петербурга

⚓15:45 Петровский Петербург

🚶♂18:00 Герои и противники русской революции

Записаться можно у Егора Мишина в личных сообщениях.

Все подробности здесь: https://vk.com/egortrip-r...

До встречи на #экскурсииЦИ !

Показать больше

При финансовой поддержке

Memes Admin

5 мс. назад