Жить ради лайков.

Условный пример: глашатай короля не нуждается в подстраивании под слушателей. У получателя информации испокон веков была чисто пассивная роль. Но постепенно эта роль стала меняться.

Чем выше статус говорящего (боги устами жрецов, цари-короли), тем менее его волнует слушатель, — «священное» слово и так дойдет в неприкосновенности, обладая обязательностью для выполнения всеми.

Эта система стала рушиться при появлении зависимости от получателя, например коммерческого порядка. Читатель/зритель стал нужен, поскольку он сам покупал тот или иной информационный продукт, либо его, сидящего у телевизора, продавали рекламодателям.

Все это с каждым шагом облегчает процессы социального управления. И одновременно, прямо или косвенно, программирует поведение человека. XX век применил для этого все возможные методы, включая использование всех новых медиа — радио, кино, телевидение. Государство со своим словом вошло в каждый дом и в каждую голову. Тоталитарные государства добавили в эту коммуникативную цепочку использование аппарата принуждения, заставляя слушать и выполнять сказанное под угрозой наказания. Демократические государства в тех же целях воспользовались не жесткой, а мягкой силой программирования поведения. Они не заставляли, а привлекали людей к правильному поведению.

Большие объемы населения всегда будут нуждаться в таком программировании поведения. Полиция регулирует экстремальные отклонения. Малые колебания поведения программируются образованием и медиа. Кстати, система социального кредита Китая, когда отслеживаются любые, даже малые отклонения, тоже связана с большими массами населения, которыми, вполне вероятно, нет возможности управлять никаким другим способом.

Если реклама имеет короткий цикл такого программирования, завершающийся покупкой, то паблик рилейшнз работает с долгими циклами, когда нужный тип поведения будет активирован не сейчас, а в нужное время.

ХХ век завершил ситуацию социального управления, создав массового человека, массовую культуру и массовую коммуникацию. Мы все стали смотреть те же фильмы, читать и смотреть те же новости, увлекаться теми же книгами. И уже с детства каждый знает все о Гарри Поттере и почти ничего — об астрономии, если ее нет в программе средней школы.

Человек стал более унифицированным в своем мышлении и поведении. У нас возникло множество общих тем для разговоров, но мы не беседуем на эти темы, поскольку за нас все говорят другие: раньше — телевизор, сегодня — соцмедиа.

Это имеет позитивные последствия и для бизнеса, и для политики. Человек потерял все свои защиты и возможности сопротивления, поскольку информационные и виртуальные потоки во многом превосходят его силы. Он может «плыть» только туда, куда они его направляют. Но самое главное — современный человек попадает в зависимость от этих потоков, он уже не может без них жить. И в результате сидит у экранов разного вида по восемь и более часов в день.

В этом контексте появился бихевиористский вариант подталкивания к нужному поведению, т.н. nudge, взятый на вооружение правительствами Великобритании, США и Франции. Сторонники данного направления называют свою профессию архитектурой выбора, а себя — архитекторами выбора. Свою задачу они видят в том, чтобы поставить человека перед таким выбором, который подтолкнет его принять нужное решение. Великобритания уже проэкспериментировала с этим подходом в сфере медицины, поскольку там большая часть финансирования уходит на болезни, созданные неправильным поведением пациента.

Наконец пришло время Интернета, который был создан в том числе и с политическими целями. Он должен был усилить слабых в их противодействии с властью, помогая им в их объединении и организации. «Арабская весна» стала ярким примером использования этого инструментария. Информационное сопротивление превратилось в физическое, когда люди вышли с протестами на площади.

Соцмедиа начали новый этап использования информации человеком, а точнее, программирования поведения с опорой на связку информации и человека. Это сделали в политических целях, когда личная информация о человеке из соцсетей стала публичной, что дало разработчикам психологического таргетинга новые возможности невидимого влияния на наше поведение. Каждый человек, исходя из своих интересов и лайков, принадлежит к определенной информационной группе, поэтому с ним можно разговаривать на основании общих характеристик этой группы.

К тому же человек в соцсетях сам стал «репродуктором», распространяющим как фейковые, так и другие сообщения, которые ему близки, и он хочет поделиться ими со всеми. Реально он становится «соавтором», например фейка, поскольку от него зависит широкое распространение. Фейк активирует человека, а человек запускает фейк дальше, как это было раньше со слухами и анекдотами.

Впервые человек попал в эту новую роль в момент создания массовой литературы. В рамках нее, в отличие от литературы «высокой», роль читателя резко изменилась. Если «высокую» литературу пишет писатель, то массовую, как условно говорится, — и писатель, и читатель, поскольку без учета роли читателя никакой бестселлер невозможен.

Еще один новый феномен привнесли Netflix и подобные компании. Они дали возможность смотреть телесериал хоть круглосуточно, не ориентируясь, как раньше, на программу телевидения, тем самым в значительной мере уничтожив развлекательный статус телевидения, переставшего быть монополистом.

Телесериал и без этого имел функцию почти бесконечного удержания внимания на себе. Пустеющие улицы советских городов в момент трансляции первых зарубежных телесериалов являются ярким доказательством этого.

Сегодня такую же функцию удержания внимания заложили во все технические платформы. Все ставят свои лайки и следят за чужими, не выходя за пределы соцмедиа. Жизнь человеческая стала измеряться лайками и селфи. Теперь жизнь надо прожить так, чтобы оставить после себя не поступки, а как можно больше лайков.

Все эти примеры демонстрируют изменившуюся роль получателя информации, который занимает все более активные позиции. Еще более важным он станет в будущем, когда будет реализована идея выбора варианта развития сюжета зрителем. Он сам будет выбирать интересные ему развилки сюжета и будет смотреть как бы свой индивидуальный телесериал.

Если посмотреть на данное развитие информационно-коммуникативных технологий в истории, то мы увидим следующие скачки развития человечества:

Сегодняшние технические новинки тоже стали «говорящими». Информацию о потребителе шлют даже детские игрушки. А новый тип термометра сигнализирует фармацевтам, куда надо направлять рекламу лекарств, поскольку температура больного моментально становится им доступной.

Мир все время трансформируется, результаты этого не всегда видны, поскольку нам доступны только физические их проявления, а сами операции влияния на нас спрятаны и почти незаметны. Мы думаем, что наши поступки самостоятельны, но это далеко не так.

Условный пример: глашатай короля не нуждается в подстраивании под слушателей. У получателя информации испокон веков была чисто пассивная роль. Но постепенно эта роль стала меняться.

Чем выше статус говорящего (боги устами жрецов, цари-короли), тем менее его волнует слушатель, — «священное» слово и так дойдет в неприкосновенности, обладая обязательностью для выполнения всеми.

Эта система стала рушиться при появлении зависимости от получателя, например коммерческого порядка. Читатель/зритель стал нужен, поскольку он сам покупал тот или иной информационный продукт, либо его, сидящего у телевизора, продавали рекламодателям.

Все это с каждым шагом облегчает процессы социального управления. И одновременно, прямо или косвенно, программирует поведение человека. XX век применил для этого все возможные методы, включая использование всех новых медиа — радио, кино, телевидение. Государство со своим словом вошло в каждый дом и в каждую голову. Тоталитарные государства добавили в эту коммуникативную цепочку использование аппарата принуждения, заставляя слушать и выполнять сказанное под угрозой наказания. Демократические государства в тех же целях воспользовались не жесткой, а мягкой силой программирования поведения. Они не заставляли, а привлекали людей к правильному поведению.

Большие объемы населения всегда будут нуждаться в таком программировании поведения. Полиция регулирует экстремальные отклонения. Малые колебания поведения программируются образованием и медиа. Кстати, система социального кредита Китая, когда отслеживаются любые, даже малые отклонения, тоже связана с большими массами населения, которыми, вполне вероятно, нет возможности управлять никаким другим способом.

Если реклама имеет короткий цикл такого программирования, завершающийся покупкой, то паблик рилейшнз работает с долгими циклами, когда нужный тип поведения будет активирован не сейчас, а в нужное время.

ХХ век завершил ситуацию социального управления, создав массового человека, массовую культуру и массовую коммуникацию. Мы все стали смотреть те же фильмы, читать и смотреть те же новости, увлекаться теми же книгами. И уже с детства каждый знает все о Гарри Поттере и почти ничего — об астрономии, если ее нет в программе средней школы.

Человек стал более унифицированным в своем мышлении и поведении. У нас возникло множество общих тем для разговоров, но мы не беседуем на эти темы, поскольку за нас все говорят другие: раньше — телевизор, сегодня — соцмедиа.

Это имеет позитивные последствия и для бизнеса, и для политики. Человек потерял все свои защиты и возможности сопротивления, поскольку информационные и виртуальные потоки во многом превосходят его силы. Он может «плыть» только туда, куда они его направляют. Но самое главное — современный человек попадает в зависимость от этих потоков, он уже не может без них жить. И в результате сидит у экранов разного вида по восемь и более часов в день.

В этом контексте появился бихевиористский вариант подталкивания к нужному поведению, т.н. nudge, взятый на вооружение правительствами Великобритании, США и Франции. Сторонники данного направления называют свою профессию архитектурой выбора, а себя — архитекторами выбора. Свою задачу они видят в том, чтобы поставить человека перед таким выбором, который подтолкнет его принять нужное решение. Великобритания уже проэкспериментировала с этим подходом в сфере медицины, поскольку там большая часть финансирования уходит на болезни, созданные неправильным поведением пациента.

Наконец пришло время Интернета, который был создан в том числе и с политическими целями. Он должен был усилить слабых в их противодействии с властью, помогая им в их объединении и организации. «Арабская весна» стала ярким примером использования этого инструментария. Информационное сопротивление превратилось в физическое, когда люди вышли с протестами на площади.

Соцмедиа начали новый этап использования информации человеком, а точнее, программирования поведения с опорой на связку информации и человека. Это сделали в политических целях, когда личная информация о человеке из соцсетей стала публичной, что дало разработчикам психологического таргетинга новые возможности невидимого влияния на наше поведение. Каждый человек, исходя из своих интересов и лайков, принадлежит к определенной информационной группе, поэтому с ним можно разговаривать на основании общих характеристик этой группы.

К тому же человек в соцсетях сам стал «репродуктором», распространяющим как фейковые, так и другие сообщения, которые ему близки, и он хочет поделиться ими со всеми. Реально он становится «соавтором», например фейка, поскольку от него зависит широкое распространение. Фейк активирует человека, а человек запускает фейк дальше, как это было раньше со слухами и анекдотами.

Впервые человек попал в эту новую роль в момент создания массовой литературы. В рамках нее, в отличие от литературы «высокой», роль читателя резко изменилась. Если «высокую» литературу пишет писатель, то массовую, как условно говорится, — и писатель, и читатель, поскольку без учета роли читателя никакой бестселлер невозможен.

Еще один новый феномен привнесли Netflix и подобные компании. Они дали возможность смотреть телесериал хоть круглосуточно, не ориентируясь, как раньше, на программу телевидения, тем самым в значительной мере уничтожив развлекательный статус телевидения, переставшего быть монополистом.

Телесериал и без этого имел функцию почти бесконечного удержания внимания на себе. Пустеющие улицы советских городов в момент трансляции первых зарубежных телесериалов являются ярким доказательством этого.

Сегодня такую же функцию удержания внимания заложили во все технические платформы. Все ставят свои лайки и следят за чужими, не выходя за пределы соцмедиа. Жизнь человеческая стала измеряться лайками и селфи. Теперь жизнь надо прожить так, чтобы оставить после себя не поступки, а как можно больше лайков.

Все эти примеры демонстрируют изменившуюся роль получателя информации, который занимает все более активные позиции. Еще более важным он станет в будущем, когда будет реализована идея выбора варианта развития сюжета зрителем. Он сам будет выбирать интересные ему развилки сюжета и будет смотреть как бы свой индивидуальный телесериал.

Если посмотреть на данное развитие информационно-коммуникативных технологий в истории, то мы увидим следующие скачки развития человечества:

Сегодняшние технические новинки тоже стали «говорящими». Информацию о потребителе шлют даже детские игрушки. А новый тип термометра сигнализирует фармацевтам, куда надо направлять рекламу лекарств, поскольку температура больного моментально становится им доступной.

Мир все время трансформируется, результаты этого не всегда видны, поскольку нам доступны только физические их проявления, а сами операции влияния на нас спрятаны и почти незаметны. Мы думаем, что наши поступки самостоятельны, но это далеко не так.

Показать больше

2 годы назад

2 годы назад

Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину:

— В каждом человеке идёт борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло: зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк представляет добро: мир, любовь, надежду, истину, доброту и верность.

Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, а потом спросил:

— А какой волк в конце побеждает?

Старик улыбнулся и ответил:

— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.

— В каждом человеке идёт борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло: зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк представляет добро: мир, любовь, надежду, истину, доброту и верность.

Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, а потом спросил:

— А какой волк в конце побеждает?

Старик улыбнулся и ответил:

— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.

Показать больше

2 годы назад

Как перестать отлынивать и начать работать.

Однажды Леонардо да Винчи настолько просрочил время сдачи одной из работ, что ему пришлось убегать от разъяренного заказчика. Но этот эпизод его ничему не научил. Леонардо снова и снова нарушал дедлайны. Он был великим прокрастинатором.

Прокрастинация — неуклюжее слово с официально-благопристойным лицом, способное заменить собой массу разговорных синонимов, вроде: тянуть кота за хвост, волынить, копаться, канителиться, тянуть резину. Начало прокрастинации дали два латинских слова: «pro» — за и «cras» — завтра. В общем, завтра, завтра, не сегодня — все прокрастинаторы говорят.

Я подумаю об этом завтра.

Некоторые считают, что прокрастинация ведет к одному: несоблюдению сроков. Вовсе нет: иные прокрастинаторы умудряются соблюсти все дедлайны, но ценой потери массы времени и полной разбалансированности рабочего процесса.

Дело в том, что время для выполнения любой задачи включает в себя время на «разгон»: надо осознать проблему, подготовиться к работе, выпить чашку чаю. У прокрастинаторов разгон затягивается на неприлично долгое время: они занимаются не тем, чем надо, или не занимаются ничем вообще. В результате среднестатистический прокрастинатор испытывает:

Чувство зря бездарно растраченного времени — неважно, откладывал он работу или просто кис над ней, пока не замаячил дедлайн.

Ощущение гнета невыполненной задачи.

Ощущение, что ты всем непоправимо должен, и вытекающее из этого чувство вины.

Впрочем, может оказаться и так, что собственная склонность тянуть резину ничуть не тревожит прокрастинатора. Был у меня один знакомый дизайнер, которого друзья старались звать в гости на два часа раньше положенного — даст бог, доедет к нужному времени. Прием срабатывал через раз. Случалось, что гости уже собирались расходиться по домам, как раздавался звонок, хозяин брал трубку и, сдерживая смех, выслушивал извинения запоздавшего гостя. Они были стандартными: извини, что-то я закопался совсем, не заметил, сколько времени. Дизайнер Костя не был чудовищно загружен по работе, не вел двойную жизнь, не был агентом спецслужб, как мы поначалу предполагали, он был классическим прокрастинатором, только от этого ни капли не страдал.

Большинству прокрастинаторов далеко до подобной гармонии с собой. Поэтому попробуем разобраться в причинах отлынивания от работы — так, по меньшей мере, оно станет более осознанным и менее болезненным.

Чувство катастрофы.

Часто первое ощущение от предстоящего серьезного дела — отчаяние: «этого я не одолею никогда». Можно, конечно, называть это страхом неудачи, но ощущение безнадежности нередко испытывают и вполне уверенные в себе люди.

Дело в другом: поставленная задача (особенно новая и непривычная) представляется огромной глыбой: неизвестно, с какой стороны к ней подступиться.

Что делать. Как завещал нам Цезарь, разделяй и властвуй. Распишите, из каких задач состоит стоящая перед вами проблема. Можно ли их разделить на еще более мелкие — до тех пор, пока каждая из задач не станет неделимой и предельно конкретной? После чего стоит задать себе вопрос: что из этого самое трудное, что можно выполнить на автопилоте, и на что надо бросить основные силы.

Для поддержки вспомните, сколько уже раз интуитивное чувство катастрофы подводило вас — наверняка вам уже приходилось стоять перед массивом задач, которые со временем оказывались вполне разрешимы.

Горизонт событий заслонила работа.

Ни для кого не открытие, что люди делятся на тех, кому комфортно работать над несколькими задачами параллельно, переключаясь с одной на другую, и на тех, кто плохо переносит частые переключения. Удел последних — долго и плодотворно трудиться над чем-то одним, и чтобы не беспокоили.

Когда «одностаночник» рискует стать прокрастинатором? Тогда, когда он настроен работать над поставленной задачей «от рассвета и до забора». То есть, не способен измерить, сколько времени потребуется для выполнения дела. Ему кажется, что все сроки, которые отведены, надо использовать: неделя — так неделя, три часа — значит, три часа.

Такая стратегия отдает легким инфантилизмом: кто-то внешний диктует, за какое время надо справиться. Правда, похоже на контрольную в классе?

Что делать. Не стоит перекладывать на других контроль над своей жизнью, в том числе и контроль над временем. Разбейте стоящее перед вами большое дело на несколько конкретных и конечных задач. Опишите, за какое время вы можете выполнить каждую из них. После чего составьте список других дел (полезных и приятных), которые вам хочется совершить в ближайшее время. Это не позволит «раздуваться» основному делу до невероятных размеров и заслонять собой всю остальную жизнь. Злостные прокрастинаторы могут взять таймер и по нему отмечать, сколько времени ушло на выполнение конкретной задачи, сравнивая желаемое с действительным.

Затаившаяся неприятность.

Порой невозможно заставить себя взяться за дело, потому что не лежит к нему душа — и хоть умри. Муки совести и этичность вопроса здесь совершенно не при чем, и дело в целом приятное. Но в нем может содержаться мелкий, но зловредный элемент, заниматься которым совершенно не хочется — например, очень нудные подсчеты, необходимость консультироваться с хамоватым человеком. Удельный вес этой «неприятности» может быть очень незначительным по сравнению с приятной частью дела, зато она способна отравить все существование.

Что делать. Пора расчленить все поставленные задачи на приятные и не очень. Кстати, неприятными они могут оказаться и потому, что вызывают беспокойство: они могут быть неконкретно сформулированы, нереалистичны, слабодостижимы или их достижение не ограничено по времени. В общем, не неприятные они, а проблемные. И чем раньше их проблемность окажется отслежена, тем проще будет справиться с ней и приступить к решению задачи в целом. Ну а приятную и неприятную часть работы можно чередовать.

Прекрасная жизнь, которую мы потеряли.

Случается и так, что браться за работу просто не хочется. И даже расчленение на приятные и неприятные фрагменты не помогает: они все вызывают отвращение. И если вы ловите себя на мысли: «А ведь сейчас можно было заниматься чем-то увлекательным», следовательно, неприятная работа ассоциируется у вас с лишением. Налицо страх, что работа поглотит вас и не оставит времени или сил для всего остального. Зачем же по своей воле отправляться в пасть к поглотителю?

Что делать. Попробуйте перестать тяжело вздыхать и заменить: «Мне надо это сделать» на: «Я хочу это сделать, чтобы...». Чтобы быстрее освободиться, чтобы не подвести важных для вас людей, чтобы закалить характер, чтобы приобрести нужный опыт. А если все эти «чтобы» не работают, наверное, стоит допустить крамольную мысль: может, эта работа и в самом деле поглощает вас и ничего не дает взамен? Может, ну ее?

Чудо дедлайна.

Наконец, у некоторых прокрастинаторов существует почти сознательное стремление дотянуть дело до дедлайна: они считают, что в условиях предельно сжатых сроков они работают гораздо продуктивнее.

Люди с продуктивностью такого рода существуют. Но их гораздо меньше, чем нам хотелось бы думать. Для остальных непосредственная близость дедлайна — это нервы, литры кофе, выполнение задачи в общих чертах, без детальной проработки и, наконец, один-два дня «отходняка» после сдачи работы.

Что делать. Можно установить себе промежуточный дедлайн — например с тем, чтобы покончить с одним проектом и заняться совершенно другим. Не надо обольщаться, такой подход не поможет полностью избавиться от агонии истинного дедлайна, но по крайней мере сможет смягчить ее, а заодно и сократить время, отведенное на прокрастинацию.

Автор: Елена Уварова

Однажды Леонардо да Винчи настолько просрочил время сдачи одной из работ, что ему пришлось убегать от разъяренного заказчика. Но этот эпизод его ничему не научил. Леонардо снова и снова нарушал дедлайны. Он был великим прокрастинатором.

Прокрастинация — неуклюжее слово с официально-благопристойным лицом, способное заменить собой массу разговорных синонимов, вроде: тянуть кота за хвост, волынить, копаться, канителиться, тянуть резину. Начало прокрастинации дали два латинских слова: «pro» — за и «cras» — завтра. В общем, завтра, завтра, не сегодня — все прокрастинаторы говорят.

Я подумаю об этом завтра.

Некоторые считают, что прокрастинация ведет к одному: несоблюдению сроков. Вовсе нет: иные прокрастинаторы умудряются соблюсти все дедлайны, но ценой потери массы времени и полной разбалансированности рабочего процесса.

Дело в том, что время для выполнения любой задачи включает в себя время на «разгон»: надо осознать проблему, подготовиться к работе, выпить чашку чаю. У прокрастинаторов разгон затягивается на неприлично долгое время: они занимаются не тем, чем надо, или не занимаются ничем вообще. В результате среднестатистический прокрастинатор испытывает:

Чувство зря бездарно растраченного времени — неважно, откладывал он работу или просто кис над ней, пока не замаячил дедлайн.

Ощущение гнета невыполненной задачи.

Ощущение, что ты всем непоправимо должен, и вытекающее из этого чувство вины.

Впрочем, может оказаться и так, что собственная склонность тянуть резину ничуть не тревожит прокрастинатора. Был у меня один знакомый дизайнер, которого друзья старались звать в гости на два часа раньше положенного — даст бог, доедет к нужному времени. Прием срабатывал через раз. Случалось, что гости уже собирались расходиться по домам, как раздавался звонок, хозяин брал трубку и, сдерживая смех, выслушивал извинения запоздавшего гостя. Они были стандартными: извини, что-то я закопался совсем, не заметил, сколько времени. Дизайнер Костя не был чудовищно загружен по работе, не вел двойную жизнь, не был агентом спецслужб, как мы поначалу предполагали, он был классическим прокрастинатором, только от этого ни капли не страдал.

Большинству прокрастинаторов далеко до подобной гармонии с собой. Поэтому попробуем разобраться в причинах отлынивания от работы — так, по меньшей мере, оно станет более осознанным и менее болезненным.

Чувство катастрофы.

Часто первое ощущение от предстоящего серьезного дела — отчаяние: «этого я не одолею никогда». Можно, конечно, называть это страхом неудачи, но ощущение безнадежности нередко испытывают и вполне уверенные в себе люди.

Дело в другом: поставленная задача (особенно новая и непривычная) представляется огромной глыбой: неизвестно, с какой стороны к ней подступиться.

Что делать. Как завещал нам Цезарь, разделяй и властвуй. Распишите, из каких задач состоит стоящая перед вами проблема. Можно ли их разделить на еще более мелкие — до тех пор, пока каждая из задач не станет неделимой и предельно конкретной? После чего стоит задать себе вопрос: что из этого самое трудное, что можно выполнить на автопилоте, и на что надо бросить основные силы.

Для поддержки вспомните, сколько уже раз интуитивное чувство катастрофы подводило вас — наверняка вам уже приходилось стоять перед массивом задач, которые со временем оказывались вполне разрешимы.

Горизонт событий заслонила работа.

Ни для кого не открытие, что люди делятся на тех, кому комфортно работать над несколькими задачами параллельно, переключаясь с одной на другую, и на тех, кто плохо переносит частые переключения. Удел последних — долго и плодотворно трудиться над чем-то одним, и чтобы не беспокоили.

Когда «одностаночник» рискует стать прокрастинатором? Тогда, когда он настроен работать над поставленной задачей «от рассвета и до забора». То есть, не способен измерить, сколько времени потребуется для выполнения дела. Ему кажется, что все сроки, которые отведены, надо использовать: неделя — так неделя, три часа — значит, три часа.

Такая стратегия отдает легким инфантилизмом: кто-то внешний диктует, за какое время надо справиться. Правда, похоже на контрольную в классе?

Что делать. Не стоит перекладывать на других контроль над своей жизнью, в том числе и контроль над временем. Разбейте стоящее перед вами большое дело на несколько конкретных и конечных задач. Опишите, за какое время вы можете выполнить каждую из них. После чего составьте список других дел (полезных и приятных), которые вам хочется совершить в ближайшее время. Это не позволит «раздуваться» основному делу до невероятных размеров и заслонять собой всю остальную жизнь. Злостные прокрастинаторы могут взять таймер и по нему отмечать, сколько времени ушло на выполнение конкретной задачи, сравнивая желаемое с действительным.

Затаившаяся неприятность.

Порой невозможно заставить себя взяться за дело, потому что не лежит к нему душа — и хоть умри. Муки совести и этичность вопроса здесь совершенно не при чем, и дело в целом приятное. Но в нем может содержаться мелкий, но зловредный элемент, заниматься которым совершенно не хочется — например, очень нудные подсчеты, необходимость консультироваться с хамоватым человеком. Удельный вес этой «неприятности» может быть очень незначительным по сравнению с приятной частью дела, зато она способна отравить все существование.

Что делать. Пора расчленить все поставленные задачи на приятные и не очень. Кстати, неприятными они могут оказаться и потому, что вызывают беспокойство: они могут быть неконкретно сформулированы, нереалистичны, слабодостижимы или их достижение не ограничено по времени. В общем, не неприятные они, а проблемные. И чем раньше их проблемность окажется отслежена, тем проще будет справиться с ней и приступить к решению задачи в целом. Ну а приятную и неприятную часть работы можно чередовать.

Прекрасная жизнь, которую мы потеряли.

Случается и так, что браться за работу просто не хочется. И даже расчленение на приятные и неприятные фрагменты не помогает: они все вызывают отвращение. И если вы ловите себя на мысли: «А ведь сейчас можно было заниматься чем-то увлекательным», следовательно, неприятная работа ассоциируется у вас с лишением. Налицо страх, что работа поглотит вас и не оставит времени или сил для всего остального. Зачем же по своей воле отправляться в пасть к поглотителю?

Что делать. Попробуйте перестать тяжело вздыхать и заменить: «Мне надо это сделать» на: «Я хочу это сделать, чтобы...». Чтобы быстрее освободиться, чтобы не подвести важных для вас людей, чтобы закалить характер, чтобы приобрести нужный опыт. А если все эти «чтобы» не работают, наверное, стоит допустить крамольную мысль: может, эта работа и в самом деле поглощает вас и ничего не дает взамен? Может, ну ее?

Чудо дедлайна.

Наконец, у некоторых прокрастинаторов существует почти сознательное стремление дотянуть дело до дедлайна: они считают, что в условиях предельно сжатых сроков они работают гораздо продуктивнее.

Люди с продуктивностью такого рода существуют. Но их гораздо меньше, чем нам хотелось бы думать. Для остальных непосредственная близость дедлайна — это нервы, литры кофе, выполнение задачи в общих чертах, без детальной проработки и, наконец, один-два дня «отходняка» после сдачи работы.

Что делать. Можно установить себе промежуточный дедлайн — например с тем, чтобы покончить с одним проектом и заняться совершенно другим. Не надо обольщаться, такой подход не поможет полностью избавиться от агонии истинного дедлайна, но по крайней мере сможет смягчить ее, а заодно и сократить время, отведенное на прокрастинацию.

Автор: Елена Уварова

Показать больше

2 годы назад

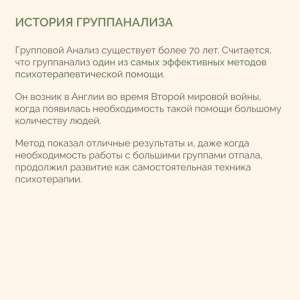

Идет набор в психоаналитические группы «Самопознание». Очную в Санкт-Петербурге и группу, работающую online.

Ведущая – сертифицированный международный специалист с 20-летним стажем работы (подробнее в изображениях к посту).

♦ ЧТО ТАКОЕ ГРУППА ?

Группа – естественная модель социума, в котором мы живем.

Это очень живое, реальное пространство людей, объединённых одними целями, которые общаются на любые темы, которые сами поднимают. Группа отражает действия участников в реальной жизни, проявляет паттерны поведения, помогает под чутким вниманием ведущего посмотреть на себя со стороны в тех моментах и ситуациях, которые постоянно повторяются, но не замечаются или не разрешимы в одиночку.

♦ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ ГРУППА:

• разобраться в себе, в своих отношениях, (деловых, парных, детско-родительских);

• научиться понимать других людей и причины своих проблем;

• справиться с трудными ситуациями в прошлом и настоящем, (развод, конфликты, потери,..);

• решить проблемы одиночества, низкой самооценки; чувства отвергнутости, потери смысла;

♦ Подробнее О ВЕДУЩЕЙ, ИСТОРИИ И ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ ГРУППАНАЛИЗА, а так же ОТЗЫВЫ – в приложении к посту.

♦ КОГДА:

Группа начинает работать в сентябре 2023 года.

Время работы:

Еженедельно, по вторникам, с 17.00 до 18.30. (1,5 часа).

Место проведения:

Уютный психоаналитический кабинет в центре города, м. Горьковская, Каменноостровский пр., Австрийская пл.

♦УСЛОВИЯ ПРИЁМА В ГРУППУ:

- Первичные консультации (собеседования) с ведущим (2-3 встречи). Стоимость – 2.500 руб. за одну сессию. В этот момент уже начинается психоаналитическая работа: интервью о вашей истории, знакомство с работой и правилами группы, обсуждение ожиданий, ресурсов и возможностей;

- Возраст: с 24 лет;

- Отсутствие в одной группе родственников, друзей, коллег;

- Готовность к длительной работе, в соответствии с правилами группы.

♦Контактный телефон, WhatsApp +7-911-730-56-08.

Дополнительно: есть возможность принять участников в работающую группу ОНЛАЙН. Тел. для связи тот же.

Ведущая – сертифицированный международный специалист с 20-летним стажем работы (подробнее в изображениях к посту).

♦ ЧТО ТАКОЕ ГРУППА ?

Группа – естественная модель социума, в котором мы живем.

Это очень живое, реальное пространство людей, объединённых одними целями, которые общаются на любые темы, которые сами поднимают. Группа отражает действия участников в реальной жизни, проявляет паттерны поведения, помогает под чутким вниманием ведущего посмотреть на себя со стороны в тех моментах и ситуациях, которые постоянно повторяются, но не замечаются или не разрешимы в одиночку.

♦ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ ГРУППА:

• разобраться в себе, в своих отношениях, (деловых, парных, детско-родительских);

• научиться понимать других людей и причины своих проблем;

• справиться с трудными ситуациями в прошлом и настоящем, (развод, конфликты, потери,..);

• решить проблемы одиночества, низкой самооценки; чувства отвергнутости, потери смысла;

♦ Подробнее О ВЕДУЩЕЙ, ИСТОРИИ И ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ ГРУППАНАЛИЗА, а так же ОТЗЫВЫ – в приложении к посту.

♦ КОГДА:

Группа начинает работать в сентябре 2023 года.

Время работы:

Еженедельно, по вторникам, с 17.00 до 18.30. (1,5 часа).

Место проведения:

Уютный психоаналитический кабинет в центре города, м. Горьковская, Каменноостровский пр., Австрийская пл.

♦УСЛОВИЯ ПРИЁМА В ГРУППУ:

- Первичные консультации (собеседования) с ведущим (2-3 встречи). Стоимость – 2.500 руб. за одну сессию. В этот момент уже начинается психоаналитическая работа: интервью о вашей истории, знакомство с работой и правилами группы, обсуждение ожиданий, ресурсов и возможностей;

- Возраст: с 24 лет;

- Отсутствие в одной группе родственников, друзей, коллег;

- Готовность к длительной работе, в соответствии с правилами группы.

♦Контактный телефон, WhatsApp +7-911-730-56-08.

Дополнительно: есть возможность принять участников в работающую группу ОНЛАЙН. Тел. для связи тот же.

Показать больше

2 годы назад

Наши смелые красавицы. Женщины- снайперы в годы Великой Отечественной Войны!

Как было тяжело молодым девушкам на войне. Но вы посмотрите на их лица - ни тени жестокости, дерзости, все просто чистые, открытые, с доброй улыбкой на губах. Мы не устаем удивляться, как люди, которые прошли через столько испытаний, остаются добрыми и душевными. Светлая память.

Как было тяжело молодым девушкам на войне. Но вы посмотрите на их лица - ни тени жестокости, дерзости, все просто чистые, открытые, с доброй улыбкой на губах. Мы не устаем удивляться, как люди, которые прошли через столько испытаний, остаются добрыми и душевными. Светлая память.

Показать больше

2 годы назад

К сожалению, чаще о нем слышала много негатива, а вот то, что он имеет степень ликвидатора, прочитала впервые. И почему у нас чаще пишут о негативе, чем о хорошем о человеке? А актер он очень хороший!

Конечно, мы помним незабвенного капитана Ларина из «Улиц разбитых фонарей». Досталось ему нелегкое время в армии, ликвидация аварии не прошла даром. А вы знаете , что дочка Алексея Нилова - Елизавета тоже актриса. И играет она в театре им. Комиссаржевской

Конечно, мы помним незабвенного капитана Ларина из «Улиц разбитых фонарей». Досталось ему нелегкое время в армии, ликвидация аварии не прошла даром. А вы знаете , что дочка Алексея Нилова - Елизавета тоже актриса. И играет она в театре им. Комиссаржевской

Показать больше

2 годы назад

Принимали участие?

Мы каждую осень ехали помогать близлежащим колхозам: собирали в полях морковь, свеклу и картофель. Погода не всегда была хорошая и тем не менее, всё равно, было весело и никто не отлынивал. Девиз был такой: «Быстрее сделаем, быстрее домой поедем.» В автобусе едешь - песни поешь, вместе дружно. Здорово было.

Мы каждую осень ехали помогать близлежащим колхозам: собирали в полях морковь, свеклу и картофель. Погода не всегда была хорошая и тем не менее, всё равно, было весело и никто не отлынивал. Девиз был такой: «Быстрее сделаем, быстрее домой поедем.» В автобусе едешь - песни поешь, вместе дружно. Здорово было.

Показать больше

2 годы назад

Правильные ли слова?

Раздумья подписчицы: «Раньше профессор мог жениться на кухарке, артист на обычной танцовщице. Было абсолютно неважно кто по профессии человек и какой статус, а сейчас вначале примеряют материальное положение: квартира, машина, счет в банке, свой бизнес. А уж после этого смотрят, что за человек.»

Раздумья подписчицы: «Раньше профессор мог жениться на кухарке, артист на обычной танцовщице. Было абсолютно неважно кто по профессии человек и какой статус, а сейчас вначале примеряют материальное положение: квартира, машина, счет в банке, свой бизнес. А уж после этого смотрят, что за человек.»

Показать больше

При финансовой поддержке

Memes Admin

4 мс. назад