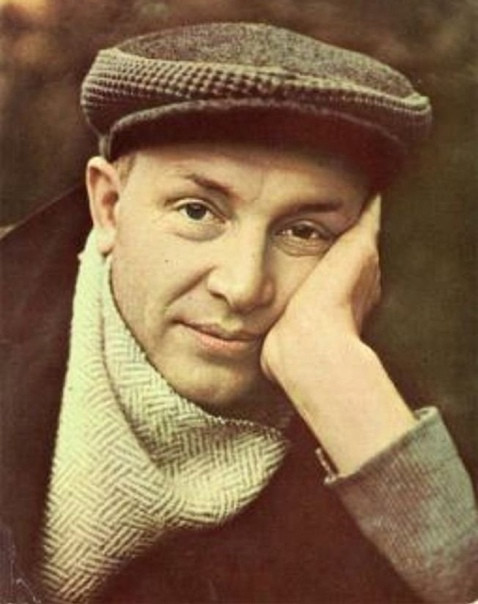

После войны Кеша Смоктунович и не думал о театре - хотел поступать в лесотехнический институт, но решил, что не сдаст экзамены и только поэтому подался в драматическую студию на улице Сталина, 67, откуда его выгнали через 3 месяца - за то, что "противопоставил себя коллективу". В чем была суть конфликта теперь не узнать, однако это очень похоже на Иннокентия Михайловича - всегда и везде претендовать на "отдельное" существование. Как раз в этот момент и возник некий "товарищ Дучман", директор театра из Норильска. Он-то и пригласил молодого актера к себе в коллектив. Что оставалось делать "бывшему военнопленному" без кола и двора? Конечно, он согласился поехать за Полярный круг - единственное место на земле, где его хотели видеть.

Там, в Норильске, он потеряет все зубы, заболеет цингой, чуть не умрет... В 1993 году, за год до смерти, Смоктуновский признается: он не просто уезжал, он бежал в Норильск, чтобы затеряться, запутать следы, чтобы на некоторое время о нем забыли в Москве. Среди трехсот тысяч зэков это оказалось очень просто: Норильск был единственным городом в СССР, где не было советской власти, не было исполкомов, только Политуправление Норильлага во главе с генералом Зверевым. Там он, наконец, сменил фамилию и стал Смоктуновским. В Норильске — городе-лагере, в маленьком доме-общежитии для "ссыльных морд" началась биография великого актера.

В то время, кроме Инннокентия Михайловича, в Норильске проживало еще восемь актерских семей, в том числе и Георгий Жженов (он-то и спас Смоктуновского в Норильске, где играл тогда во 2-м Заполярном театре), княгиня Эда Юрьевна Урусова с мужем Александром Павловичем, актеры Константин Никаноров, Всеволод Лукьянов, Николай Рытьков. Кстати, Иннокентий был единственный "вольный" среди них. Так случилось, что он оказался единственным? человеком в Советском Союзе, который сам, добровольно, попросился за колючую проволоку.

Сохранилась любопытная расписка того времени: "Даю настоящую подписку Управлению Норильского комбината и Норильлага МВД в том, что нигде не буду сообщать какие бы то ни было сведения, касающиеся жизни, работ, порядков и размещения лагерей МВД, а также и в том, что не буду вступать с заключенными ни в какие частные, личные отношения. Смоктуновский Иннокентий Михайлович".

Он много играл. После cпектакля "Старые друзья" Смоктуновского впервые заметила норильская газета "За металл": "Получился спектакль одного дыхания, в котором при общем прекрасном ансамбле следует особо выделить исполнение роли Семена Горина артистом И.М.Смоктуновским..." В 1947--51 гг. он сыграл роли поручика Полевого в "Разломе", Ивана Колосова в "Любови Яровой", монаха Якова в "Заговоре обреченных".

И вдруг... увольняется из театра и на целый год уезжает в Шахтстрой, на станцию — работать помощником начальника по АХЧ, то есть дворником. Будущий Гамлет сидит у печки, кидает в огонь кизяк и... пьет. Всегда один, перед сном. А спать валится тут же, на лавку, не раздеваясь. Утром, в шесть, за лопату. Весной 51-го он заболел цингой. Стало понятно, что на севере больше оставаться нельзя.

После Норильска Смоктуновский попал в театр Грозного, затем в Махачкалу. Его не замечали.

Попробовать свои силы в Москве его уговорили актеры Леонид и Римма Марковы, увидевшие его в спектаклях в Махачкале. Молодые, красивые, удачливые, — они приехали к родителям в отпуск и случайно забрели в местный театр. Пытаясь поступить в 7 московских театров, он прошел все круги ада. В Театре-студии киноактера, в приемной директора, Смоктуновского остановил голос секретарши: "К директору? По какому вопросу?" — "По вопросу найма". — "Нам электрики не нужны". — "Я не электрик, я артист". - "Да?! А артисты тем более".

Но в конце концов его все-таки приняли, правда, взяв честное слово, что он не будет проситься в кино. Слово он держал, надо сказать, до конца жизни: если ему роль не предлагали, сам он ее никогда не просил.

В 1956 году Иннокентий Смоктуновский сыграл лейтенанта Фарбера в фильме "Солдаты", а затем князя Мышкина в БДТ у Георгия Товстоногова. Режиссер увидел его в каком-то фильме и никак не мог отделаться от впечатления, что у этого актера глаза Мышкина. Собственно, с этого и начался тот Смоктуновский, которого знают все. Премьера "Идиота" состоялась 31 декабря 1957 года.

И все же, несмотря на великолепные работы в театре, большинство знает Смоктуновского по кинемотографу. Фильмов было много, но три работы знают все. Это роли в фильмах "Берегись автомобиля!", "Девять дней одного года", "Гамлет". В первой Смоктуновский встретился с выдающимся кинорежиссером Эльдаром Рязановым, во второй и третьей — с крупнейшими советскими кинорежиссерами Михаилом Роммом и Григорием Козинцевым. "Гамлет" Козинцева вошел в сокровищницу мирового кино. В Великобритании, на родине Шекспира, Иннокентий Смоктуновский единодушно был признан лучшим Гамлетом. После "Гамлета" он получил 12 тысяч писем.

Кстати, Смоктуновский, сыгравший Гамлета, в комедию к Рязанову на роль непонятной личности по фамилии Деточкин, не очень и рвался. Но Рязанов прилетел в Ленинград, на "Ленфильме" ему сообщили, что Смоктуновский болеет, сидит у себя на даче и никого видеть не желает. Рязанов сделал вид, что не понял намеков, и, взяв такси, отправился на дачу к Принцу Датскому. Единственное, что омрачало его дорогу, это сильный дождь и то обстоятельство, что он впопыхах не уточнил адреса дачного поселка, где "болел" Гамлет. После долгих поисков на веранду дачи Смоктуновского буквально ввалился продрогший и промокший Эльдар Рязанов. Уговаривал он актера очень долго. И в итоге победил. Но, зная хитрую натуру дорогих его сердцу актеров, он на всякий случай взял со Смоктуновского расписку, что тот согласен. И когда артист появился в коридорах "Мосфильма" наголо побритый, коллеги в ужасе у него спрашивали: "Кто это вас так?" "Рязанов" — скромно отвечал Смоктуновский.

… Потом были годы потрясающего успеха, госпремии, роскошная дача и фотографии в интерьерах. Его боготворили миллионы. Но для коллег, родных и близких он все равно оставался немножко сумасшедшим, не от мира сего. Некоторые утверждали, что в быту он глуповат. Ерунда — он просто не хотел подпускать близко людей, к которым нельзя повернуться спиной — слишком хорошо помнил свою жизнь до тридцати. В маске чудака ему было проще. А что касается ума... Почитайте книгу его воспоминаний. Там каждая строчка вибрирует незащищенностью, которую иным не понять вовек.

/ «Две жизни Иннокентия Смоктуновского». Газета «Сегодня» №18 (1066) за 25.01.2002.

Там, в Норильске, он потеряет все зубы, заболеет цингой, чуть не умрет... В 1993 году, за год до смерти, Смоктуновский признается: он не просто уезжал, он бежал в Норильск, чтобы затеряться, запутать следы, чтобы на некоторое время о нем забыли в Москве. Среди трехсот тысяч зэков это оказалось очень просто: Норильск был единственным городом в СССР, где не было советской власти, не было исполкомов, только Политуправление Норильлага во главе с генералом Зверевым. Там он, наконец, сменил фамилию и стал Смоктуновским. В Норильске — городе-лагере, в маленьком доме-общежитии для "ссыльных морд" началась биография великого актера.

В то время, кроме Инннокентия Михайловича, в Норильске проживало еще восемь актерских семей, в том числе и Георгий Жженов (он-то и спас Смоктуновского в Норильске, где играл тогда во 2-м Заполярном театре), княгиня Эда Юрьевна Урусова с мужем Александром Павловичем, актеры Константин Никаноров, Всеволод Лукьянов, Николай Рытьков. Кстати, Иннокентий был единственный "вольный" среди них. Так случилось, что он оказался единственным? человеком в Советском Союзе, который сам, добровольно, попросился за колючую проволоку.

Сохранилась любопытная расписка того времени: "Даю настоящую подписку Управлению Норильского комбината и Норильлага МВД в том, что нигде не буду сообщать какие бы то ни было сведения, касающиеся жизни, работ, порядков и размещения лагерей МВД, а также и в том, что не буду вступать с заключенными ни в какие частные, личные отношения. Смоктуновский Иннокентий Михайлович".

Он много играл. После cпектакля "Старые друзья" Смоктуновского впервые заметила норильская газета "За металл": "Получился спектакль одного дыхания, в котором при общем прекрасном ансамбле следует особо выделить исполнение роли Семена Горина артистом И.М.Смоктуновским..." В 1947--51 гг. он сыграл роли поручика Полевого в "Разломе", Ивана Колосова в "Любови Яровой", монаха Якова в "Заговоре обреченных".

И вдруг... увольняется из театра и на целый год уезжает в Шахтстрой, на станцию — работать помощником начальника по АХЧ, то есть дворником. Будущий Гамлет сидит у печки, кидает в огонь кизяк и... пьет. Всегда один, перед сном. А спать валится тут же, на лавку, не раздеваясь. Утром, в шесть, за лопату. Весной 51-го он заболел цингой. Стало понятно, что на севере больше оставаться нельзя.

После Норильска Смоктуновский попал в театр Грозного, затем в Махачкалу. Его не замечали.

Попробовать свои силы в Москве его уговорили актеры Леонид и Римма Марковы, увидевшие его в спектаклях в Махачкале. Молодые, красивые, удачливые, — они приехали к родителям в отпуск и случайно забрели в местный театр. Пытаясь поступить в 7 московских театров, он прошел все круги ада. В Театре-студии киноактера, в приемной директора, Смоктуновского остановил голос секретарши: "К директору? По какому вопросу?" — "По вопросу найма". — "Нам электрики не нужны". — "Я не электрик, я артист". - "Да?! А артисты тем более".

Но в конце концов его все-таки приняли, правда, взяв честное слово, что он не будет проситься в кино. Слово он держал, надо сказать, до конца жизни: если ему роль не предлагали, сам он ее никогда не просил.

В 1956 году Иннокентий Смоктуновский сыграл лейтенанта Фарбера в фильме "Солдаты", а затем князя Мышкина в БДТ у Георгия Товстоногова. Режиссер увидел его в каком-то фильме и никак не мог отделаться от впечатления, что у этого актера глаза Мышкина. Собственно, с этого и начался тот Смоктуновский, которого знают все. Премьера "Идиота" состоялась 31 декабря 1957 года.

И все же, несмотря на великолепные работы в театре, большинство знает Смоктуновского по кинемотографу. Фильмов было много, но три работы знают все. Это роли в фильмах "Берегись автомобиля!", "Девять дней одного года", "Гамлет". В первой Смоктуновский встретился с выдающимся кинорежиссером Эльдаром Рязановым, во второй и третьей — с крупнейшими советскими кинорежиссерами Михаилом Роммом и Григорием Козинцевым. "Гамлет" Козинцева вошел в сокровищницу мирового кино. В Великобритании, на родине Шекспира, Иннокентий Смоктуновский единодушно был признан лучшим Гамлетом. После "Гамлета" он получил 12 тысяч писем.

Кстати, Смоктуновский, сыгравший Гамлета, в комедию к Рязанову на роль непонятной личности по фамилии Деточкин, не очень и рвался. Но Рязанов прилетел в Ленинград, на "Ленфильме" ему сообщили, что Смоктуновский болеет, сидит у себя на даче и никого видеть не желает. Рязанов сделал вид, что не понял намеков, и, взяв такси, отправился на дачу к Принцу Датскому. Единственное, что омрачало его дорогу, это сильный дождь и то обстоятельство, что он впопыхах не уточнил адреса дачного поселка, где "болел" Гамлет. После долгих поисков на веранду дачи Смоктуновского буквально ввалился продрогший и промокший Эльдар Рязанов. Уговаривал он актера очень долго. И в итоге победил. Но, зная хитрую натуру дорогих его сердцу актеров, он на всякий случай взял со Смоктуновского расписку, что тот согласен. И когда артист появился в коридорах "Мосфильма" наголо побритый, коллеги в ужасе у него спрашивали: "Кто это вас так?" "Рязанов" — скромно отвечал Смоктуновский.

… Потом были годы потрясающего успеха, госпремии, роскошная дача и фотографии в интерьерах. Его боготворили миллионы. Но для коллег, родных и близких он все равно оставался немножко сумасшедшим, не от мира сего. Некоторые утверждали, что в быту он глуповат. Ерунда — он просто не хотел подпускать близко людей, к которым нельзя повернуться спиной — слишком хорошо помнил свою жизнь до тридцати. В маске чудака ему было проще. А что касается ума... Почитайте книгу его воспоминаний. Там каждая строчка вибрирует незащищенностью, которую иным не понять вовек.

/ «Две жизни Иннокентия Смоктуновского». Газета «Сегодня» №18 (1066) за 25.01.2002.

Показать больше

2 годы назад

2 годы назад

2 годы назад

Если я сама тебе напишу ты обещаешь со мной пойти на встречу, пройти прогуляться или просто выпить кофе а там уже как получиться?

2 годы назад

2 годы назад

2 годы назад

Первый снег в Москве, 1976 г.

У природы нет плохой погоды... Этот снегопад вошёл в кадры "Служебного романа".

У природы нет плохой погоды... Этот снегопад вошёл в кадры "Служебного романа".

2 годы назад

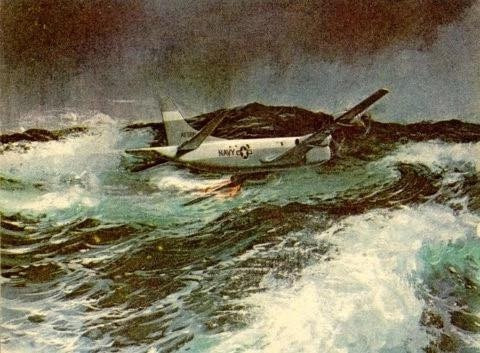

Довольно странно, что в советское время эта история не получила широкой огласки. Ведь это был настоящий подвиг и акт дружеского участия – в сильный шторм советские рыбаки сумели найти и спасти потенциального врага, попавшего в ловушку холода и шторма. Тогда - в октябре 1978 года, в самый разгар "холодной войны", в результате уникальной поисково-спасательной операции промысловикам судна «Мыс Сенявина» удалось уберечь жизнь десяти замерзающих в океане американских военных летчиков.

Как же это произошло?

Самолёт Lockheed Р-3С «Орион» 9-й эскадрильи «Золотой Орёл» (VP-9 “Golden Eagle“) базовой патрульной авиации ВВС ВМС США c ВМБ Кадьяк на Алеутских островах, штата Аляска, вылетел вечером в четверг 26 октября. На его борту находился экипаж из пятнадцати человек, включая командира – лейтенант-коммандера ВМС США Джерри Григсби (англ. Jerry Grigsby).

Самолет имел боевую задачу: патрулирование на высоте 7000 м в западном районе нейтральных вод Берингова моря, ведение разведки сил ПВО СССР, поиск советских подводных и надводных кораблей.

Погодные условия были крайне неблагоприятные: проливной дождь со снегом, шторм 7-8 баллов, высота волн 5-9 м, скорость ветра 13-18 м/cек (35 узлов), температура воздуха от +2 до +10 ℃, температура воды от +3 до +7 ℃.

После четырёх часов полёта, по распоряжению Григсби лётчики попытались запустить два из четырех двигателей, бездействовавших до этого, чтобы сэкономить топливо. Это решение привело к чрезвычайной ситуации: вспыхнуло топливо и начался пожар 4-го двигателя, целостность крыла оказалась под угрозой. В считанные минуты, уничтожив секретные документы, переодевшись в гидрокомбинезоны и подготовив надувные спасательные плоты, команда подала сигнал SOS и приготовилась к посадке самолёта в бушующий от шторма океан.

Пилотам удалось совершить «приводнение», однако при ударе самолета о воду от удара погиб бортинженер сержант Миллер. А командир экипажа лейтенант-коммандера Григсби, по старому морскому правилу покидавший борт последним, не успел выйти и утонул вместе с самолетом.

Последующий взрыв в месте возгорания, привёл к неминуемому затоплению машины менее чем за 90 секунд после приводнения. 13 уцелевших членов экипажа оказались на надувных плотах посреди бушующего ледяного океана примерно в 100 милях от Командорских островов и юго-западнее от Алеутских островов.

У чудом уцелевших людей вряд ли имелась надежда на второе спасение: холод, шторм, отсутствие связи и непрочность надувных ботов – все сокращало их шансы на выживание до минимума.

К операции по поиску потерпевших авиакатастрофу лётчиков в равной степени подключились оба государства: и США, и СССР. Американцы использовали для обнаружения соотечественников атомную подводную лодку, находившуюся на дежурстве в районе побережья Камчатки, а также самолёты морской авиации и сторожевой корабль Береговой охраны. СССР со своей стороны, кроме атомных подлодок, предоставила для спасательных работ три корабля – военные сторожевики «Ретивый» и «Дунай», а также рыболовецкое судно «Мыс Сенявина» Корсаковской базы океанического рыболовства объединения «Сахалинрыбпром», которое оказалось в нескольких десятках километров от места падения самолёта.

Условия поиска осложняли непогодой – в районе воздушной катастрофы бушевал сильный шторм. По словам руководителя поисково-спасательного мероприятия капитана 1-го ранга Михаила Петровича Храмцова, командира бригады противолодочных кораблей, им ещё никогда не приходилось выходить в море с восьмибальной волной. Лишь благодаря мастерству и опыту своих командиров, сторожевые суда смогли оторваться в шторм от причала и на максимально возможной скорости отправиться в зону поиска.

И все же, несмотря на организационную слаженность операции, имелись все шансы не спасти людей. Причина – катастрофически большое расстояние, которое разделяло американских и советских военных с погибающими на плотах лётчиками. В такой ситуации оставалась надеяться только на гражданский экипаж большого морозильного рыболовного траулера «Мыс Сенявина», находившегося всего за 20-30 морских милях от запеленгованного квадрата бедствия.

Команда рыболовецкого траулера, закончив работу, возвращалась к берегу, когда получила сообщение американского радиста с просьбой о помощи. Уведомив экипаж о случившемся и обсудив с ним дальнейшие действия, капитан судна Александр Арбузов отдал приказ на обратный курс. В восьмибальный шторм, игнорируя возможную опасность, судно изменило маршрут, чтобы через несколько часов забрать на борт замерзающих граждан США.

Что примечательно, по воспоминаниям выживших американских летчиков, незадолго до крушения, еще в небе, они видели корабль на радаре и думали, что это и был «Мыс Сенявина». И только потом они узнали, что это был южнокорейский корабль. И с него на запрос США помочь ответили, что идти в эпицентр шторма "это слишком опасно". А русские, получив радиограмму, почти сразу ответили: "Конечно, поможем".

Непосредственно в операции спасения участвовали семь моряков: старпом Валентин Сторчак, штурман Василий Евсеев, механик Валерий Кухтин, матросы Николай Муртазин, Валерий Матвеев, Николай Опанасенко, Николай Килебаев; а также радист Хальзев (единственный из экипажа он знал английский и выступал переводчиком). Именно они в непростых погодных условиях помогали американцам покидать ненадёжные спасательные плоты и доставляли их на борт «Мыса Сенявина».

Советские рыбаки успели спасти десять человек, которые после падения самолёта, провели в океане 12 часов. Четверых военных они сняли с одного плота и девять, среди которых находилось уже трое погибших, со второго, почти затонувшего бота (люди на нем сидели по-грудь в ледяной воде). Примечательно, что все члены лётного экипажа были обмотаны одним тросом: они готовились только вместе – или спасаться, или умирать.

Едва моряки переправили на судно обмороженных, заледенелых, почти невменяемых от сильнейшей качки американцев, как один из надувных плотов, попав в очередной раз под волну, пошёл на дно. Позже Александр Алексеевич Арбузов, описывая этот случай, сказал: «Не иначе как Бог помогал этим лётчикам», имея в виду ничтожность шансов как уцелеть в авиакатастрофе, так и выжить после стольких часов на холоде среди гигантских волн.

Как позже вспоминал Эд Кейлор, 2-й пилот американского самолета: «Хорошо, что нас подобрали моряки из Советского Союза, а не наши собственные. Иначе мы бы погибли. Почему? Дело в том, что в то время в США, если бы кого-то такого холодного, как мы, вытащили из воды, вас немедленно бросили бы в горячую ванну - "отогреваться". Вот только затем вы бы умерли, потому что вся эта холодная кровь попадает прямо в ваше сердце и вызывает сердечный приступ. Но русские рыбаки знали как себя вести лучше. Поэтому, когда мы сели на корабль, нам дали теплые одеяла и горячий чай с медом. И поэтому это тепло, эта сладость были велики и согревали нас изнутри, а не снаружи. Прошло почти 30 минут, прежде чем они действительно сняли с нас одежду и погрузили нас в горячий душ, и к тому времени наша кровь уже была достаточно теплой».

Советский траулер со спасенными взял курс на Петропавловск-Камчатский.

Казалось бы, вот он, почти голливудский хэппи-энд. Но именно тогда, когда самое страшное осталось позади, два государства, будто спохватившись, вновь заиграли мускулами.

Соединенные Штаты явно не рассчитывали, что спасенных летчиков-разведчиков повезут в Советский Союз. Над советским траулером летал американский военный самолет и бросал на воду фальшфейеры, заставляя траулер изменить курс и следовать на восток - на одну из военно-морских баз США. И лишь когда к рыбакам подошел сторожевик «Ретивый» и привел в боевую готовность два зенитно-ракетных комплекса «Оса», самолет улетел.

Попытки заставить капитана Арбузова изменить курс предпринимал и подошедший вскоре американский сторожевой корабль. Он сопровождал траулер и даже угрожал применением оружия. Опасные маневры продолжались до тех пор, пока не всплыла советская атомная подлодка.

До Петропавловска-Камчатского «Мыс Сенявина» добрался через 48 часов. Летчиков сперва поместили в военно-морской госпиталь, а затем переправили в Хабаровск и далее в Японию, а оттуда они уже довольно быстро улетели домой в США.

Капитана же Арбузова, как это было принято тогда, вызвали в Москву. И вместо благодарности высказали политическую претензию: мол, прежде чем спасать вероятного противника, ты должен был проявить высокую сознательность и во что бы то ни стало найти и поднять с воды аварийный радиобуй «Ориона» с секретными радиочастотами. Это ж бесценная стратегическая информация!

В результате капитан-директор большого морозильного рыболовного траулера «Мыс Сенявина» Александр Алексеевич Арбузов, а также рыбаки, непосредственно участвовавшие в спасении американских летчиков, были награждены лишь медалями «За спасение утопающих».

Спасателям и спасенным понадобилось почти 25 лет, чтобы восстановить связь. Когда тебе спасли жизнь, очень хочется сказать «Спасибо!» Но почти четверть века у спасенных такой возможности не было.

Два года спустя траулер «Мыс Сенявина» зашел в американский порт Кадьяк на Аляске, и офицер Береговой охраны — отец одного из спасенных парней с «Ориона» — попросил встречи с капитаном.

«Пришлось отказаться, — признавался Арбузов. — Не по-человечески это как-то. Но такие были времена…»

Попытки спасенных американцев передать экипажу «Мыса Синявина» послания и посылки много лет не могли увенчаться успехом (как-никак "Холодная война" и "железный занавес" не давали шанса на какое-либо общение). Только в 2003 году американцы узнали имя своего спасателя – капитана Александра Арбузова. После этого им, уже давно убеленным сединами ветеранам-пенсионерам, удалось найти своих бывших спасителей и организовать встречу-чествование Александра Арбузова и его команды в Лас-Вегасе. Даже через четверть века спасённые лётчики сохранили благодарность к тем, кто подарил им второе рождение.

Как же это произошло?

Самолёт Lockheed Р-3С «Орион» 9-й эскадрильи «Золотой Орёл» (VP-9 “Golden Eagle“) базовой патрульной авиации ВВС ВМС США c ВМБ Кадьяк на Алеутских островах, штата Аляска, вылетел вечером в четверг 26 октября. На его борту находился экипаж из пятнадцати человек, включая командира – лейтенант-коммандера ВМС США Джерри Григсби (англ. Jerry Grigsby).

Самолет имел боевую задачу: патрулирование на высоте 7000 м в западном районе нейтральных вод Берингова моря, ведение разведки сил ПВО СССР, поиск советских подводных и надводных кораблей.

Погодные условия были крайне неблагоприятные: проливной дождь со снегом, шторм 7-8 баллов, высота волн 5-9 м, скорость ветра 13-18 м/cек (35 узлов), температура воздуха от +2 до +10 ℃, температура воды от +3 до +7 ℃.

После четырёх часов полёта, по распоряжению Григсби лётчики попытались запустить два из четырех двигателей, бездействовавших до этого, чтобы сэкономить топливо. Это решение привело к чрезвычайной ситуации: вспыхнуло топливо и начался пожар 4-го двигателя, целостность крыла оказалась под угрозой. В считанные минуты, уничтожив секретные документы, переодевшись в гидрокомбинезоны и подготовив надувные спасательные плоты, команда подала сигнал SOS и приготовилась к посадке самолёта в бушующий от шторма океан.

Пилотам удалось совершить «приводнение», однако при ударе самолета о воду от удара погиб бортинженер сержант Миллер. А командир экипажа лейтенант-коммандера Григсби, по старому морскому правилу покидавший борт последним, не успел выйти и утонул вместе с самолетом.

Последующий взрыв в месте возгорания, привёл к неминуемому затоплению машины менее чем за 90 секунд после приводнения. 13 уцелевших членов экипажа оказались на надувных плотах посреди бушующего ледяного океана примерно в 100 милях от Командорских островов и юго-западнее от Алеутских островов.

У чудом уцелевших людей вряд ли имелась надежда на второе спасение: холод, шторм, отсутствие связи и непрочность надувных ботов – все сокращало их шансы на выживание до минимума.

К операции по поиску потерпевших авиакатастрофу лётчиков в равной степени подключились оба государства: и США, и СССР. Американцы использовали для обнаружения соотечественников атомную подводную лодку, находившуюся на дежурстве в районе побережья Камчатки, а также самолёты морской авиации и сторожевой корабль Береговой охраны. СССР со своей стороны, кроме атомных подлодок, предоставила для спасательных работ три корабля – военные сторожевики «Ретивый» и «Дунай», а также рыболовецкое судно «Мыс Сенявина» Корсаковской базы океанического рыболовства объединения «Сахалинрыбпром», которое оказалось в нескольких десятках километров от места падения самолёта.

Условия поиска осложняли непогодой – в районе воздушной катастрофы бушевал сильный шторм. По словам руководителя поисково-спасательного мероприятия капитана 1-го ранга Михаила Петровича Храмцова, командира бригады противолодочных кораблей, им ещё никогда не приходилось выходить в море с восьмибальной волной. Лишь благодаря мастерству и опыту своих командиров, сторожевые суда смогли оторваться в шторм от причала и на максимально возможной скорости отправиться в зону поиска.

И все же, несмотря на организационную слаженность операции, имелись все шансы не спасти людей. Причина – катастрофически большое расстояние, которое разделяло американских и советских военных с погибающими на плотах лётчиками. В такой ситуации оставалась надеяться только на гражданский экипаж большого морозильного рыболовного траулера «Мыс Сенявина», находившегося всего за 20-30 морских милях от запеленгованного квадрата бедствия.

Команда рыболовецкого траулера, закончив работу, возвращалась к берегу, когда получила сообщение американского радиста с просьбой о помощи. Уведомив экипаж о случившемся и обсудив с ним дальнейшие действия, капитан судна Александр Арбузов отдал приказ на обратный курс. В восьмибальный шторм, игнорируя возможную опасность, судно изменило маршрут, чтобы через несколько часов забрать на борт замерзающих граждан США.

Что примечательно, по воспоминаниям выживших американских летчиков, незадолго до крушения, еще в небе, они видели корабль на радаре и думали, что это и был «Мыс Сенявина». И только потом они узнали, что это был южнокорейский корабль. И с него на запрос США помочь ответили, что идти в эпицентр шторма "это слишком опасно". А русские, получив радиограмму, почти сразу ответили: "Конечно, поможем".

Непосредственно в операции спасения участвовали семь моряков: старпом Валентин Сторчак, штурман Василий Евсеев, механик Валерий Кухтин, матросы Николай Муртазин, Валерий Матвеев, Николай Опанасенко, Николай Килебаев; а также радист Хальзев (единственный из экипажа он знал английский и выступал переводчиком). Именно они в непростых погодных условиях помогали американцам покидать ненадёжные спасательные плоты и доставляли их на борт «Мыса Сенявина».

Советские рыбаки успели спасти десять человек, которые после падения самолёта, провели в океане 12 часов. Четверых военных они сняли с одного плота и девять, среди которых находилось уже трое погибших, со второго, почти затонувшего бота (люди на нем сидели по-грудь в ледяной воде). Примечательно, что все члены лётного экипажа были обмотаны одним тросом: они готовились только вместе – или спасаться, или умирать.

Едва моряки переправили на судно обмороженных, заледенелых, почти невменяемых от сильнейшей качки американцев, как один из надувных плотов, попав в очередной раз под волну, пошёл на дно. Позже Александр Алексеевич Арбузов, описывая этот случай, сказал: «Не иначе как Бог помогал этим лётчикам», имея в виду ничтожность шансов как уцелеть в авиакатастрофе, так и выжить после стольких часов на холоде среди гигантских волн.

Как позже вспоминал Эд Кейлор, 2-й пилот американского самолета: «Хорошо, что нас подобрали моряки из Советского Союза, а не наши собственные. Иначе мы бы погибли. Почему? Дело в том, что в то время в США, если бы кого-то такого холодного, как мы, вытащили из воды, вас немедленно бросили бы в горячую ванну - "отогреваться". Вот только затем вы бы умерли, потому что вся эта холодная кровь попадает прямо в ваше сердце и вызывает сердечный приступ. Но русские рыбаки знали как себя вести лучше. Поэтому, когда мы сели на корабль, нам дали теплые одеяла и горячий чай с медом. И поэтому это тепло, эта сладость были велики и согревали нас изнутри, а не снаружи. Прошло почти 30 минут, прежде чем они действительно сняли с нас одежду и погрузили нас в горячий душ, и к тому времени наша кровь уже была достаточно теплой».

Советский траулер со спасенными взял курс на Петропавловск-Камчатский.

Казалось бы, вот он, почти голливудский хэппи-энд. Но именно тогда, когда самое страшное осталось позади, два государства, будто спохватившись, вновь заиграли мускулами.

Соединенные Штаты явно не рассчитывали, что спасенных летчиков-разведчиков повезут в Советский Союз. Над советским траулером летал американский военный самолет и бросал на воду фальшфейеры, заставляя траулер изменить курс и следовать на восток - на одну из военно-морских баз США. И лишь когда к рыбакам подошел сторожевик «Ретивый» и привел в боевую готовность два зенитно-ракетных комплекса «Оса», самолет улетел.

Попытки заставить капитана Арбузова изменить курс предпринимал и подошедший вскоре американский сторожевой корабль. Он сопровождал траулер и даже угрожал применением оружия. Опасные маневры продолжались до тех пор, пока не всплыла советская атомная подлодка.

До Петропавловска-Камчатского «Мыс Сенявина» добрался через 48 часов. Летчиков сперва поместили в военно-морской госпиталь, а затем переправили в Хабаровск и далее в Японию, а оттуда они уже довольно быстро улетели домой в США.

Капитана же Арбузова, как это было принято тогда, вызвали в Москву. И вместо благодарности высказали политическую претензию: мол, прежде чем спасать вероятного противника, ты должен был проявить высокую сознательность и во что бы то ни стало найти и поднять с воды аварийный радиобуй «Ориона» с секретными радиочастотами. Это ж бесценная стратегическая информация!

В результате капитан-директор большого морозильного рыболовного траулера «Мыс Сенявина» Александр Алексеевич Арбузов, а также рыбаки, непосредственно участвовавшие в спасении американских летчиков, были награждены лишь медалями «За спасение утопающих».

Спасателям и спасенным понадобилось почти 25 лет, чтобы восстановить связь. Когда тебе спасли жизнь, очень хочется сказать «Спасибо!» Но почти четверть века у спасенных такой возможности не было.

Два года спустя траулер «Мыс Сенявина» зашел в американский порт Кадьяк на Аляске, и офицер Береговой охраны — отец одного из спасенных парней с «Ориона» — попросил встречи с капитаном.

«Пришлось отказаться, — признавался Арбузов. — Не по-человечески это как-то. Но такие были времена…»

Попытки спасенных американцев передать экипажу «Мыса Синявина» послания и посылки много лет не могли увенчаться успехом (как-никак "Холодная война" и "железный занавес" не давали шанса на какое-либо общение). Только в 2003 году американцы узнали имя своего спасателя – капитана Александра Арбузова. После этого им, уже давно убеленным сединами ветеранам-пенсионерам, удалось найти своих бывших спасителей и организовать встречу-чествование Александра Арбузова и его команды в Лас-Вегасе. Даже через четверть века спасённые лётчики сохранили благодарность к тем, кто подарил им второе рождение.

Показать больше

2 годы назад

Самый маленький домик в Санкт-Петербурге. интересно, оригинально и красиво!

Этот домик буквально втиснут между домами №5 и №7 на улице Гагаринская. Его еще называют "желтым домиком".

Интересно, что этот домик просто окутан тайной! Неизвестна его история – когда и как он появился. По одной из версий этот дом – служебный флигель дома №5 (особняк Столыпиных), а сейчас в нем находится одна-единственная квартира.

Этот домик буквально втиснут между домами №5 и №7 на улице Гагаринская. Его еще называют "желтым домиком".

Интересно, что этот домик просто окутан тайной! Неизвестна его история – когда и как он появился. По одной из версий этот дом – служебный флигель дома №5 (особняк Столыпиных), а сейчас в нем находится одна-единственная квартира.

Показать больше

2 годы назад

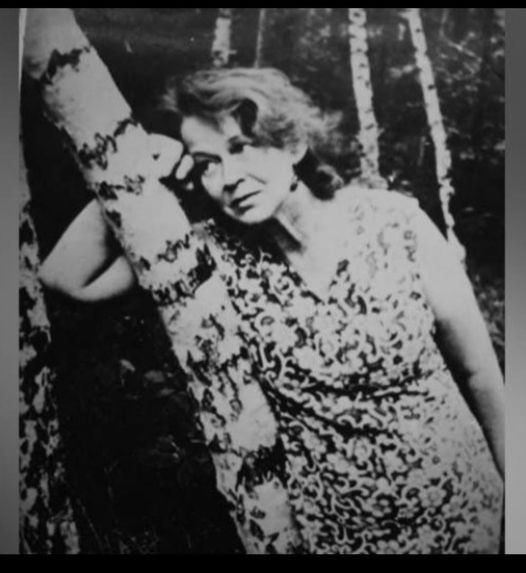

Дочь Есенина в детстве училась хореографии, выступала в Большом театре и даже в семьдесят лет могла почти вертикально держать ногу. Училась в МГУ на математика. Татьяна Сергеевна знала французский язык, хорошо говорила также на немецком и английском.

Уже взрослой научилась играть в шахматы и даже стала чемпионкой Узбекистана среди «сеньор».

Татьяна Сергеевна была видным журналистом. Ее перу принадлежит сатирическая повесть «Женя — чудо XX века», опубликованная в 1972 году в журнале «Новый мир». По ней сняли фильм.

Она дожила до горбачевской перестройки, нередко гостила на подмосковной даче, которую купила еще ее мать в Балашихе в 1927-ом на гонорары от четырехтомника Есенина, вышедшего посмертно огромным тиражом. «Болела» за Ельцина и даже одно время жила на питерской квартире Собчаков, которых знала еще по узбекской столице.

Вот как они вспоминают ее современники:

Вадим Николюк, первый директор музея Сергея Есенина в Ташкенте:

-От Т.С.Есениной исходило удивительное внешнее обаяние, мягкая сдержанность и во всем точность — истинная интеллигентность. Синеву глаз, искрометность взгляда, легкую скорую походку — всё это Татьяна Сергеевна унаследовала от своего великого отца. Поэтичность тоже. Она магнетически притягивала к себе. В то же время иной раз довольно не просто было с ней общаться. Человек энциклопедических знаний, она задавала тему для размышлений.

Так, в музее, благодаря ей, появилась книга С.Есенина «Радуница», репринтно изданная в Англии переводчицей Джеси Девис с её автографом, и ряд других иностранных и отечественных изданий.

Изредка активисты музея встречались на квартире Татьяны Сергеевны на Новомосковской улице, а также на квартире её сына Сергея Владимировича на улице Левитана.

Подготавливая макет специального выпуска первой музейной газеты «Мир Есенина», мы обратились к Татьяне Сергеевне с просьбой написать воспоминания об отце. К просьбе она отнеслась очень серьезно, пересмотрела все свои раннее опубликованные материалы, кое-что уточнила, скорректировала. Газета с её публикацией «Об отце» стала последним прижизненным опубликованным материалом Татьяны Сергеевны Есениной.

Валерий Бирюков, Георгий Димов, ташкентские журналисты:

В Ташкенте эвакуированные сюда видные писатели, знавшие Есенина, сохранившие уважение к Мейерхольду, помогли пристроить Татьяну Сергеевну корректором в местное телеграфное агентство. Вскоре она стала репортером, а ещё через некоторое время её пригласили в республиканскую газету «Правда Востока», где Татьяна Сергеевна заявила о себе и как даровитая очеркистка.

Правда, настоящего её имени читатели газеты не знали вплоть до развенчания культа Сталина. Материалы печатались под псевдонимом. Это не мешало ей как журналистке быть искренней, прямой и порой суровой в оценке тех или иных явлений. Один из нас провел многие годы, работая рядом с ней. Обремененная семьей, она, тем не менее, легко срывалась с места и мчалась в любой конец республики, избирая острые темы. Ей принадлежит один из первых материалов о растрате поливной воды и угрозе обмеления Арала.

Тогда же в часы, свободные от редакционной текучки, уединившись, опустошая пачку за пачкой «Беломорканала», она писала «для себя». Результатом этих тревожных размышлений стал сатирическая повесть -гротеск «Женя — чудо ХХ века». Под её настоящим именем роман был опубликован в 1962 году в «Новом мире», а потом вышел отдельными изданиями в Ташкенте и Европе.

Коллеги её помнят и другое. В редакционную комнату, где работала Татьяна Сергеевна, нередко захаживал мужчина лет тридцати, чем-то неуловимо похожий на неё, с болезненно утомленным интеллигентным лицом. Гость, не здороваясь, а только кивнув головой сотрудникам, утопал в истертом кожаном кресле и подолгу глядел в одну точку, занятый своими мыслями. Татьяна Сергеевна тогда раньше обычного свертывала работу, и они, тоже молча, удалялись. Это был её сводный брат Александр Вольпин-Есенин, Алик, как она звала его, — выдающийся математик, а тогда еще и известный диссидент. Впоследствии он обосновался в США.

Уже взрослой научилась играть в шахматы и даже стала чемпионкой Узбекистана среди «сеньор».

Татьяна Сергеевна была видным журналистом. Ее перу принадлежит сатирическая повесть «Женя — чудо XX века», опубликованная в 1972 году в журнале «Новый мир». По ней сняли фильм.

Она дожила до горбачевской перестройки, нередко гостила на подмосковной даче, которую купила еще ее мать в Балашихе в 1927-ом на гонорары от четырехтомника Есенина, вышедшего посмертно огромным тиражом. «Болела» за Ельцина и даже одно время жила на питерской квартире Собчаков, которых знала еще по узбекской столице.

Вот как они вспоминают ее современники:

Вадим Николюк, первый директор музея Сергея Есенина в Ташкенте:

-От Т.С.Есениной исходило удивительное внешнее обаяние, мягкая сдержанность и во всем точность — истинная интеллигентность. Синеву глаз, искрометность взгляда, легкую скорую походку — всё это Татьяна Сергеевна унаследовала от своего великого отца. Поэтичность тоже. Она магнетически притягивала к себе. В то же время иной раз довольно не просто было с ней общаться. Человек энциклопедических знаний, она задавала тему для размышлений.

Так, в музее, благодаря ей, появилась книга С.Есенина «Радуница», репринтно изданная в Англии переводчицей Джеси Девис с её автографом, и ряд других иностранных и отечественных изданий.

Изредка активисты музея встречались на квартире Татьяны Сергеевны на Новомосковской улице, а также на квартире её сына Сергея Владимировича на улице Левитана.

Подготавливая макет специального выпуска первой музейной газеты «Мир Есенина», мы обратились к Татьяне Сергеевне с просьбой написать воспоминания об отце. К просьбе она отнеслась очень серьезно, пересмотрела все свои раннее опубликованные материалы, кое-что уточнила, скорректировала. Газета с её публикацией «Об отце» стала последним прижизненным опубликованным материалом Татьяны Сергеевны Есениной.

Валерий Бирюков, Георгий Димов, ташкентские журналисты:

В Ташкенте эвакуированные сюда видные писатели, знавшие Есенина, сохранившие уважение к Мейерхольду, помогли пристроить Татьяну Сергеевну корректором в местное телеграфное агентство. Вскоре она стала репортером, а ещё через некоторое время её пригласили в республиканскую газету «Правда Востока», где Татьяна Сергеевна заявила о себе и как даровитая очеркистка.

Правда, настоящего её имени читатели газеты не знали вплоть до развенчания культа Сталина. Материалы печатались под псевдонимом. Это не мешало ей как журналистке быть искренней, прямой и порой суровой в оценке тех или иных явлений. Один из нас провел многие годы, работая рядом с ней. Обремененная семьей, она, тем не менее, легко срывалась с места и мчалась в любой конец республики, избирая острые темы. Ей принадлежит один из первых материалов о растрате поливной воды и угрозе обмеления Арала.

Тогда же в часы, свободные от редакционной текучки, уединившись, опустошая пачку за пачкой «Беломорканала», она писала «для себя». Результатом этих тревожных размышлений стал сатирическая повесть -гротеск «Женя — чудо ХХ века». Под её настоящим именем роман был опубликован в 1962 году в «Новом мире», а потом вышел отдельными изданиями в Ташкенте и Европе.

Коллеги её помнят и другое. В редакционную комнату, где работала Татьяна Сергеевна, нередко захаживал мужчина лет тридцати, чем-то неуловимо похожий на неё, с болезненно утомленным интеллигентным лицом. Гость, не здороваясь, а только кивнув головой сотрудникам, утопал в истертом кожаном кресле и подолгу глядел в одну точку, занятый своими мыслями. Татьяна Сергеевна тогда раньше обычного свертывала работу, и они, тоже молча, удалялись. Это был её сводный брат Александр Вольпин-Есенин, Алик, как она звала его, — выдающийся математик, а тогда еще и известный диссидент. Впоследствии он обосновался в США.

Показать больше

2 годы назад

Россиян предупредили мошенниках в супермаркете - можете стать соучастником преступления

Мошеннические действия с использованием банковских карт в торговых центрах снова стали популярными. Этот метод обмана был популярен ранее, и теперь злоумышленники вновь его активизировали. Об этом предупредила адвокат Елена Кудерко.

Обычно преступники подстерегают потенциальную жертву у кассы и предлагают оплатить их покупку картой, а взамен получить наличные. Они мотивируют это необходимостью срочно получить наличные средства.

Юрист подчеркивает, что на первый взгляд такая просьба кажется безобидной, но может привести к финансовым потерям. Ведь такое предложение — это ловушка. Мошенники используют украденные банковские карты для таких транзакций. В результате, доброжелательный гражданин, желающий помочь, оказывается втянутым в незаконную деятельность.

Если такой момент попадет на видеозапись, то последующие разбирательства с полицией могут затянуться.

Свежие новости - расскажем только актуальные события

Мошеннические действия с использованием банковских карт в торговых центрах снова стали популярными. Этот метод обмана был популярен ранее, и теперь злоумышленники вновь его активизировали. Об этом предупредила адвокат Елена Кудерко.

Обычно преступники подстерегают потенциальную жертву у кассы и предлагают оплатить их покупку картой, а взамен получить наличные. Они мотивируют это необходимостью срочно получить наличные средства.

Юрист подчеркивает, что на первый взгляд такая просьба кажется безобидной, но может привести к финансовым потерям. Ведь такое предложение — это ловушка. Мошенники используют украденные банковские карты для таких транзакций. В результате, доброжелательный гражданин, желающий помочь, оказывается втянутым в незаконную деятельность.

Если такой момент попадет на видеозапись, то последующие разбирательства с полицией могут затянуться.

Свежие новости - расскажем только актуальные события

Показать больше

При финансовой поддержке

Memes Admin

4 мс. назад