ИСТОРИЯ "ХЛЕБА В БУТЫЛКЕ"...

Когда главный холодный русский напиток появился в России неизвестно. Что-то, напоминающее квас, готовили в Древней Греции и в Древнем Египте. В V веке до н. э. Геродот рассказывал о напитке под названием «зифос»: его делали путем замачивания хлебных корок, в результате брожения получалось нечто похожее на квас.

По всей видимости, квас готовили везде, но из-за сочетания нескольких факторов - всегда доступное сырье, плюс погодные условия - прижился он именно здесь. Первое письменное упоминания его относят к летописи 996 года: новообращенных христиан по указу князя Владимира угощали «пищей, медом и квасом». Со временем, в других государствах напитки подобного рода во что-то эволюционировали (например, в пиво), а квас так и остался русским «изобретением». Но «национализация» кваса начала все самое интересное.

Кто пил квас и почему так много?

Квас пили буквально все: крестьяне, солдаты, врачи, монахи, цари. Его умели готовить в каждой семье по фамильному рецепту - отсюда и столько вариаций кваса. Примерно так варят борщ: общие правила одинаковые, но каждый готовит со своими нюансами. Тем более, поле для экспериментов широкое: различие могло состоять как в количествах и сортах исходных материалов, так и в деталях самой техники.

Например, для приготовления затора (хлеб или мука, разведенный водой и оставленный для брожения) брали и холодную, и горячую воду - и от того зависел результат. Или меняли время пребывания затора в печи или в чанах. Наконец, бочки, где квас должен был бродить, могли сдабривать сахаром, хмелем, мятой, изюмом, медом и т.д.

На Руси квас был каждодневным напитком, каким теперь является чай. «Квас, как хлеб, никогда не надоест» - гласит русская пословица. Раньше его считали полноценной едой, поэтому говорили, что квас не пьют, его «едят». В голодные времена за счет него выживали, его брали в поле и на другую тяжелую работу. Хотя он и был таким же жидким как сейчас, но давал чувство насыщения. А еще служил основой для десятков разных блюд: от окрошки (фактически салат, залитый квасом) до тюря с зеленым луком (суп из хлебных корок).

С XII века квас начали различать варианты кваса: кислого слабоалкогольного и сильно опьяняющего напитка. Второй называли «творенным», то есть сваренным, а не произвольно закисшим. Если квас не варить, то естественное кисломолочное брожение останавливает спиртовое и тогда его крепость не превышает 1-2%, но «твореный» квас можно было бы сравнить по крепости с вином. Поэтому квас любили еще и за его качество превратиться в алкоголь.

Появилась отдельная профессия - квасник. Каждый квасник специализировался на определенном сорте и именовались по его названию (яблочный квасник, ячневый квасник и т.д.). Работали они каждый в своем районе, а выход за его пределы в «чужой» район был чреват неприятностями: квасники ревностно делили территорию и так решали вопрос высокой конкуренции.

Наконец, есть и еще одна версия дикой популярности кваса. «Причина этого проста: был недостаток чистой питьевой воды. И чем гуще страна населена, тем острее становился этот вопрос, вызывавший эпидемии и массовые желудочные заболевания в прошлом. Напиток же, подвергшийся брожению (как, к примеру, квас или сидр), был практически безопасен с санитарной точки зрения», - говорит историк русской кухни Павел Сюткин.

Древний оберег и связь с патриотизмом.

Но не только спасение от эпидемий видели в квасе. Им так увлекались, что квас приобрел священные и мистические свойства, и стал оберегом. Девушки поливали им полки в бане во время обряда мытья перед свадьбой (а остаток должны были выпить), а мужчины - «тушили» им пожары, вызванные молнией, так как считали, что с таким «божьим гневом» справится только квас или молоко. По одной версии, в такой пожар бросали обруч с квасной бочки, чтобы огонь такого пожара не шел дальше. По другой, тушили пожар непосредственно квасом.

При дворе квас тоже варили, но с точки зрения феноменальной пользы для здоровья. «Квас» родственен древнерусскому слову «кислый» - и молочная кислота благоприятно влияла на организм. Квас любил полководец Александр Суворов и царь Петр I - последний пил его каждый день. Разжалованный в шуты князь Михаил Голицын и вовсе был прозван «квасником» - он был обязан подносить напиток императрице Анне Иоанновне.

И совсем невероятная слава пришла к квасу после войны с Наполеоном в 1812 году. Русская знать начала демонстрировать свой патриотизм… да, через квас. «В срочном порядке квасом заменили шампанское - его разливали в хрустальные бокалы и подавали на балах», - говорит Павел Сюткин. Со временем появились и те, кто решил поиронизировать над таким показным, официальным русофильством. Так было придумано выражение «квасной патриотизм». Автором считается князь Вяземский, литературный критик и близкий друг Александра Пушкина, который в «Письмах из Парижа» (1827) пустился в такие рассуждения: «Многие признают за патриотизм безусловную похвалу всему, что свое. Тюрго называл это лакейским патриотизмом, du patriotisme d'antichambre. У нас можно бы его назвать квасным патриотизмом».

«Вульгарный» напиток

Позиции кваса пошатнулись во второй половине XIX века, на верхах: квас и подобные кислые вкусы начали уходить из аристократического обихода и были записаны в так называемую «вульгарную» диету. Хотя по-прежнему он ценился в мелкочиновной, купеческой, мещанской и крестьянской среде. О чем напоминал и лейб-медик Екатерины II в 1807 году: «Старейший из лейб-медиков доктор Рожерсон, бывший любимый лейб-медик великой Екатерины, находит, что кислая капуста, соленые огурцы и квас в гигиеническом отношении чрезвычайно полезны для нашего петербургского простонародья и предохраняют его от разных болезней, которые бы в нем развиться могли от влияния климата и неумеренного во всех случаях образа жизни».

В середине века началась индустриализация, и квас стали варить реже даже в обычных домах. Желая сохранить наследие, Российское общество охранения народного здоровья взяло покровительство над напитком и его производство начали открывать при госпиталях. Госпитальный квас уже целый век к тому моменту входил в обязательное довольствие армии, флота и заключенных. Где стоял полк, там должен был быть лазарет, а где был лазарет - был и ледник с квасом. Если кваса не хватало, об этом докладывали высшему руководству, с требованием немедленно выделить деньги на закупку солода.

Но последний «оплот» кваса рухнул, когда в 1905 году в полковых лазаретах и госпиталях его заменили на чай. Все из-за того, что квас гораздо труднее готовить и хранить в походах. С тех пор квас перестал быть неотъемлемым напитком русских людей и стал просто любимым. В советское время его начали наливать на разлив уже не из деревянных, а металлических желтых бочек, которые стояли по городу с наступлением жары и до осени.

В постсоветской России началась бутылочная продажа кваса, его теперь можно купить в каждом магазине. Традиционные желтые бочки, кстати, до сих пор существуют. Квас в них стандартизированный и не может больше похвастаться разнообразием вкусовых оттенков, но и у такого «обычного» кваса есть свои фанаты.

Когда главный холодный русский напиток появился в России неизвестно. Что-то, напоминающее квас, готовили в Древней Греции и в Древнем Египте. В V веке до н. э. Геродот рассказывал о напитке под названием «зифос»: его делали путем замачивания хлебных корок, в результате брожения получалось нечто похожее на квас.

По всей видимости, квас готовили везде, но из-за сочетания нескольких факторов - всегда доступное сырье, плюс погодные условия - прижился он именно здесь. Первое письменное упоминания его относят к летописи 996 года: новообращенных христиан по указу князя Владимира угощали «пищей, медом и квасом». Со временем, в других государствах напитки подобного рода во что-то эволюционировали (например, в пиво), а квас так и остался русским «изобретением». Но «национализация» кваса начала все самое интересное.

Кто пил квас и почему так много?

Квас пили буквально все: крестьяне, солдаты, врачи, монахи, цари. Его умели готовить в каждой семье по фамильному рецепту - отсюда и столько вариаций кваса. Примерно так варят борщ: общие правила одинаковые, но каждый готовит со своими нюансами. Тем более, поле для экспериментов широкое: различие могло состоять как в количествах и сортах исходных материалов, так и в деталях самой техники.

Например, для приготовления затора (хлеб или мука, разведенный водой и оставленный для брожения) брали и холодную, и горячую воду - и от того зависел результат. Или меняли время пребывания затора в печи или в чанах. Наконец, бочки, где квас должен был бродить, могли сдабривать сахаром, хмелем, мятой, изюмом, медом и т.д.

На Руси квас был каждодневным напитком, каким теперь является чай. «Квас, как хлеб, никогда не надоест» - гласит русская пословица. Раньше его считали полноценной едой, поэтому говорили, что квас не пьют, его «едят». В голодные времена за счет него выживали, его брали в поле и на другую тяжелую работу. Хотя он и был таким же жидким как сейчас, но давал чувство насыщения. А еще служил основой для десятков разных блюд: от окрошки (фактически салат, залитый квасом) до тюря с зеленым луком (суп из хлебных корок).

С XII века квас начали различать варианты кваса: кислого слабоалкогольного и сильно опьяняющего напитка. Второй называли «творенным», то есть сваренным, а не произвольно закисшим. Если квас не варить, то естественное кисломолочное брожение останавливает спиртовое и тогда его крепость не превышает 1-2%, но «твореный» квас можно было бы сравнить по крепости с вином. Поэтому квас любили еще и за его качество превратиться в алкоголь.

Появилась отдельная профессия - квасник. Каждый квасник специализировался на определенном сорте и именовались по его названию (яблочный квасник, ячневый квасник и т.д.). Работали они каждый в своем районе, а выход за его пределы в «чужой» район был чреват неприятностями: квасники ревностно делили территорию и так решали вопрос высокой конкуренции.

Наконец, есть и еще одна версия дикой популярности кваса. «Причина этого проста: был недостаток чистой питьевой воды. И чем гуще страна населена, тем острее становился этот вопрос, вызывавший эпидемии и массовые желудочные заболевания в прошлом. Напиток же, подвергшийся брожению (как, к примеру, квас или сидр), был практически безопасен с санитарной точки зрения», - говорит историк русской кухни Павел Сюткин.

Древний оберег и связь с патриотизмом.

Но не только спасение от эпидемий видели в квасе. Им так увлекались, что квас приобрел священные и мистические свойства, и стал оберегом. Девушки поливали им полки в бане во время обряда мытья перед свадьбой (а остаток должны были выпить), а мужчины - «тушили» им пожары, вызванные молнией, так как считали, что с таким «божьим гневом» справится только квас или молоко. По одной версии, в такой пожар бросали обруч с квасной бочки, чтобы огонь такого пожара не шел дальше. По другой, тушили пожар непосредственно квасом.

При дворе квас тоже варили, но с точки зрения феноменальной пользы для здоровья. «Квас» родственен древнерусскому слову «кислый» - и молочная кислота благоприятно влияла на организм. Квас любил полководец Александр Суворов и царь Петр I - последний пил его каждый день. Разжалованный в шуты князь Михаил Голицын и вовсе был прозван «квасником» - он был обязан подносить напиток императрице Анне Иоанновне.

И совсем невероятная слава пришла к квасу после войны с Наполеоном в 1812 году. Русская знать начала демонстрировать свой патриотизм… да, через квас. «В срочном порядке квасом заменили шампанское - его разливали в хрустальные бокалы и подавали на балах», - говорит Павел Сюткин. Со временем появились и те, кто решил поиронизировать над таким показным, официальным русофильством. Так было придумано выражение «квасной патриотизм». Автором считается князь Вяземский, литературный критик и близкий друг Александра Пушкина, который в «Письмах из Парижа» (1827) пустился в такие рассуждения: «Многие признают за патриотизм безусловную похвалу всему, что свое. Тюрго называл это лакейским патриотизмом, du patriotisme d'antichambre. У нас можно бы его назвать квасным патриотизмом».

«Вульгарный» напиток

Позиции кваса пошатнулись во второй половине XIX века, на верхах: квас и подобные кислые вкусы начали уходить из аристократического обихода и были записаны в так называемую «вульгарную» диету. Хотя по-прежнему он ценился в мелкочиновной, купеческой, мещанской и крестьянской среде. О чем напоминал и лейб-медик Екатерины II в 1807 году: «Старейший из лейб-медиков доктор Рожерсон, бывший любимый лейб-медик великой Екатерины, находит, что кислая капуста, соленые огурцы и квас в гигиеническом отношении чрезвычайно полезны для нашего петербургского простонародья и предохраняют его от разных болезней, которые бы в нем развиться могли от влияния климата и неумеренного во всех случаях образа жизни».

В середине века началась индустриализация, и квас стали варить реже даже в обычных домах. Желая сохранить наследие, Российское общество охранения народного здоровья взяло покровительство над напитком и его производство начали открывать при госпиталях. Госпитальный квас уже целый век к тому моменту входил в обязательное довольствие армии, флота и заключенных. Где стоял полк, там должен был быть лазарет, а где был лазарет - был и ледник с квасом. Если кваса не хватало, об этом докладывали высшему руководству, с требованием немедленно выделить деньги на закупку солода.

Но последний «оплот» кваса рухнул, когда в 1905 году в полковых лазаретах и госпиталях его заменили на чай. Все из-за того, что квас гораздо труднее готовить и хранить в походах. С тех пор квас перестал быть неотъемлемым напитком русских людей и стал просто любимым. В советское время его начали наливать на разлив уже не из деревянных, а металлических желтых бочек, которые стояли по городу с наступлением жары и до осени.

В постсоветской России началась бутылочная продажа кваса, его теперь можно купить в каждом магазине. Традиционные желтые бочки, кстати, до сих пор существуют. Квас в них стандартизированный и не может больше похвастаться разнообразием вкусовых оттенков, но и у такого «обычного» кваса есть свои фанаты.

Показать больше

2 годы назад

2 годы назад

2 годы назад

Если я сама тебе напишу ты обещаешь со мной пойти на встречу, пройти прогуляться или просто выпить кофе а там уже как получиться?

2 годы назад

2 годы назад

2 годы назад

2 годы назад

«Гордость — признак идиота; подлость – вывеска посредственности; скромность и добродетель – черты характера человека добропорядочного и непорочного».

© А.В. Суворов

© А.В. Суворов

2 годы назад

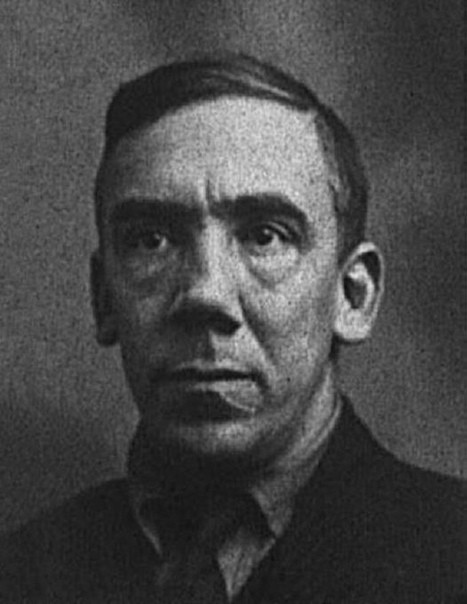

Чарльз Джон Джокин был главным пекарем на борту "Титаника". После начала эвакуации организовал доставку хлеба в спускаемые шлюпки. Был назначен капитаном шлюпки номер 10, но перед самым спуском на воду уступил своё место двум женщинам, которых пришлось насильно сажать в шлюпку: в тот момент масштабы катастрофы большинству пассажиров еще не были очевидны.

Вернулся в свою каюту, выпил полстакана ликёра и пошел на шлюпочную палубу, где выбросил за борт около 50 шезлонгов, чтобы оказавшиеся в воде люди могли их использовать как плавсредства.

В последние минуты, пока корабль был на плаву он залпом выпил почти целую бутылку виски. Оказавшись в воде принялся плавать. С рассветом он увидел перевернутую складную шлюпку Б, на которой было около 25 человек. Подплыв к ним, он понял, что подняться на шлюпку не выйдет из-за риска перевернуть её и отказался подниматься. Через некоторое время подплыла другая шлюпка и пассажиры втащили Джокина на борт.

Чарльз Джокин провёл в ледяной воде более 2-х часов, хотя почти все другие люди оказавшись в ледяной воде умерли в течение 30-40 минут. Еще более удивительным является то, что Джокин выжил несмотря на количество выпитого спиртного, которое, как известно, не согревает, а ускоряет переохлаждение.

После спасения продолжил служить корабельным поваром на других кораблях. С 1941-го по 1944-й год воевал в составе ВМФ США на тихоокеанском театре военных действий.

Вернулся в свою каюту, выпил полстакана ликёра и пошел на шлюпочную палубу, где выбросил за борт около 50 шезлонгов, чтобы оказавшиеся в воде люди могли их использовать как плавсредства.

В последние минуты, пока корабль был на плаву он залпом выпил почти целую бутылку виски. Оказавшись в воде принялся плавать. С рассветом он увидел перевернутую складную шлюпку Б, на которой было около 25 человек. Подплыв к ним, он понял, что подняться на шлюпку не выйдет из-за риска перевернуть её и отказался подниматься. Через некоторое время подплыла другая шлюпка и пассажиры втащили Джокина на борт.

Чарльз Джокин провёл в ледяной воде более 2-х часов, хотя почти все другие люди оказавшись в ледяной воде умерли в течение 30-40 минут. Еще более удивительным является то, что Джокин выжил несмотря на количество выпитого спиртного, которое, как известно, не согревает, а ускоряет переохлаждение.

После спасения продолжил служить корабельным поваром на других кораблях. С 1941-го по 1944-й год воевал в составе ВМФ США на тихоокеанском театре военных действий.

Показать больше

При финансовой поддержке

Memes Admin

5 мс. назад