1 мс. назад

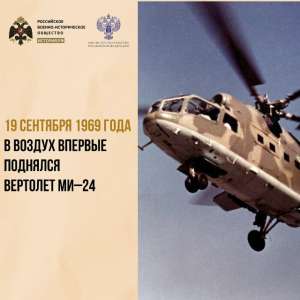

В 1960-е годы стремительно развивалась мировая авиация, в том числе и советское вертолетостроение. Результатом многолетней работы Конструкторского бюро Михаила Миля стал опытный образец под наименованием «изделие 240», в будущем ставший вертолетом Ми-24. 19 сентября 1969 года он впервые поднялся в воздух.

Во время первого полета Ми-24 проявил высокие характеристики маневренности и функциональности. Была отмечена его особенность сочетать в себе ударные и транспортные возможности. По этому показателю Ми-24 — единственный вертолет в мире. Для обеспечения высокой скорости полета — более 300 километров в час — машину снабдили убираемым шасси, а несущий винт разгрузили небольшим крылом.

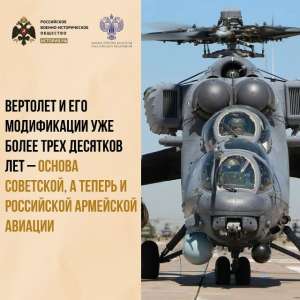

Ми-24, ставший легендарным, за бронирование, высокую скорость и мощное вооружение называют «Крокодилом». Он открыл новую главу в развитии вертолетной техники и стал отправной точкой для создания класса атакующих вертолетов. «Крокодил» и его модификации уже более трех десятков лет — основа советской, а теперь и российской армейской авиации. На сегодняшний день продолжается выпуск новых глубоко модернизированных моделей Ми-24.

#памятныедаты_ИсторияРФ

Во время первого полета Ми-24 проявил высокие характеристики маневренности и функциональности. Была отмечена его особенность сочетать в себе ударные и транспортные возможности. По этому показателю Ми-24 — единственный вертолет в мире. Для обеспечения высокой скорости полета — более 300 километров в час — машину снабдили убираемым шасси, а несущий винт разгрузили небольшим крылом.

Ми-24, ставший легендарным, за бронирование, высокую скорость и мощное вооружение называют «Крокодилом». Он открыл новую главу в развитии вертолетной техники и стал отправной точкой для создания класса атакующих вертолетов. «Крокодил» и его модификации уже более трех десятков лет — основа советской, а теперь и российской армейской авиации. На сегодняшний день продолжается выпуск новых глубоко модернизированных моделей Ми-24.

#памятныедаты_ИсторияРФ

Показать больше

1 мс. назад

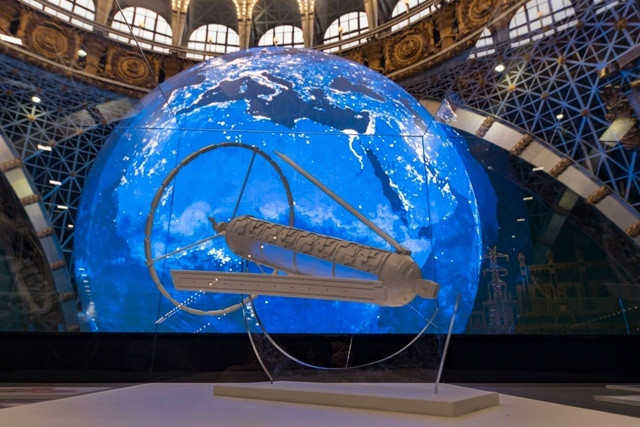

👩🏻🚀 На ВДНХ можно посетить бесплатные экскурсии о космосе

Они пройдут с 17 по 21 сентября в Центре «Космонавтика и авиация» и в интерактивном музейном комплексе «Буран».

Гостям расскажут, как и для чего создавался орбитальный комплекс «Мир», о выдающихся ученых и инженерах этой сферы, а также об одной из самых загадочных планет — Нептуне.

Регистрация👉🏻 vk.cc/cPAJF5

#ИнтересныеФакты #вднх #космос #бесплатно #москва #экскурсии

Они пройдут с 17 по 21 сентября в Центре «Космонавтика и авиация» и в интерактивном музейном комплексе «Буран».

Гостям расскажут, как и для чего создавался орбитальный комплекс «Мир», о выдающихся ученых и инженерах этой сферы, а также об одной из самых загадочных планет — Нептуне.

Регистрация👉🏻 vk.cc/cPAJF5

#ИнтересныеФакты #вднх #космос #бесплатно #москва #экскурсии

Показать больше

1 мс. назад

Музей техники Вадима Задорожного

Здесь собраны лучшие раритетные экспонаты прошлого столетия: боевая техника, оружие, редкие образцы авиации, мотоциклы и сотни ретроавтомобилей, ж/д транспорт, космические объекты и предметы быта. Большая часть прошла реставрацию, находится на ходу и внешне выглядит безупречно.

Большая коллекция классических европейских и американских ретро автомобилей ХХ века.

В экспозиции Музея находятся и легендарные правительственные машины советской эпохи: бронированный ЗИС-115 И.В. Сталина, ЗИС-110Б Л.П. Берии, «Зилы» Л.И. Брежнева и М.С. Горбачёва. У каждой из них своя удивительная история.

Билеты: 300 р. уличная экспозиция, 1000 р. комплексный билет (авто + авиация + территория)

Адрес: Ильинское шоссе, 4-й километр, с8, посёлок Архангельское

📍 Координаты: 55.77721641766716, 37.25683442763728

Фото: nuta_ch

Здесь собраны лучшие раритетные экспонаты прошлого столетия: боевая техника, оружие, редкие образцы авиации, мотоциклы и сотни ретроавтомобилей, ж/д транспорт, космические объекты и предметы быта. Большая часть прошла реставрацию, находится на ходу и внешне выглядит безупречно.

Большая коллекция классических европейских и американских ретро автомобилей ХХ века.

В экспозиции Музея находятся и легендарные правительственные машины советской эпохи: бронированный ЗИС-115 И.В. Сталина, ЗИС-110Б Л.П. Берии, «Зилы» Л.И. Брежнева и М.С. Горбачёва. У каждой из них своя удивительная история.

Билеты: 300 р. уличная экспозиция, 1000 р. комплексный билет (авто + авиация + территория)

Адрес: Ильинское шоссе, 4-й километр, с8, посёлок Архангельское

📍 Координаты: 55.77721641766716, 37.25683442763728

Фото: nuta_ch

Показать больше

2 мс. назад

Авианосцы

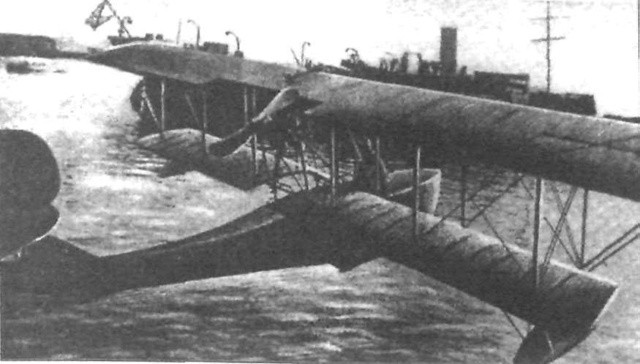

До Николая II Российская империя не имела ни авиации, ни тем более авианосцев. Николай II уделял огромное внимание передовым военным технологиям. При нем появляются первые гидроавианосцы, а также «летающие лодки» - авиация морского базирования, способные взлетать и приземляться как с авианосцев, так и с водной поверхности. В период с 1913 по 1917 год, всего за 5 лет, Николай II ввел в состав войск 12 авианосцев, оснащенных летающими лодками М-5 и М-9. Морская авиация Николая II, была создана с нуля, но стала лучшей в мире. Однако, об этом Советская история также молчит.

До Николая II Российская империя не имела ни авиации, ни тем более авианосцев. Николай II уделял огромное внимание передовым военным технологиям. При нем появляются первые гидроавианосцы, а также «летающие лодки» - авиация морского базирования, способные взлетать и приземляться как с авианосцев, так и с водной поверхности. В период с 1913 по 1917 год, всего за 5 лет, Николай II ввел в состав войск 12 авианосцев, оснащенных летающими лодками М-5 и М-9. Морская авиация Николая II, была создана с нуля, но стала лучшей в мире. Однако, об этом Советская история также молчит.

Показать больше

2 мс. назад

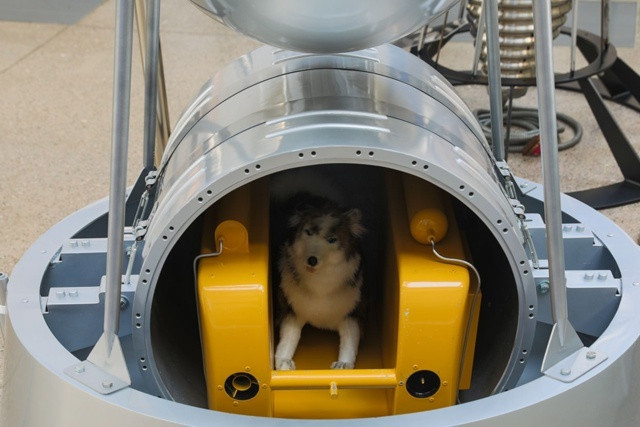

Бесплатная экскурсия «Я — Земля! Я своих провожаю питомцев!»

6 сентября 2025 г. в 18:00 в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ состоится тематическая экскурсия «Я — Земля! Я своих провожаю питомцев!». На экскурсии вы сможете узнать, кто был самым первым живым существом на орбите, почему животных продолжили запускать в космос после первого полета человека и может ли кто-нибудь выжить прямо в открытом космосе.

6 сентября 2025 г. в 18:00 в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ состоится тематическая экскурсия «Я — Земля! Я своих провожаю питомцев!». На экскурсии вы сможете узнать, кто был самым первым живым существом на орбите, почему животных продолжили запускать в космос после первого полета человека и может ли кто-нибудь выжить прямо в открытом космосе.

Показать больше

2 мс. назад

Бесплатная экскурсия «Кино и космос»

23 августа в 13:00 и 19:00 в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ пройдет тематическая экскурсия «Кино и космос». На экскурсии «Кино и космос» мы разберем самые популярные фильмы о космических полетах и выясним, что из показанного — правда, а что — нет. Также мы затронем тему научной фантастики в кино и пофантазируем о том, сценарии каких «космических» фильмов могли бы воплотиться в будущем.

Участие по бесплатной регистрации.

23 августа в 13:00 и 19:00 в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ пройдет тематическая экскурсия «Кино и космос». На экскурсии «Кино и космос» мы разберем самые популярные фильмы о космических полетах и выясним, что из показанного — правда, а что — нет. Также мы затронем тему научной фантастики в кино и пофантазируем о том, сценарии каких «космических» фильмов могли бы воплотиться в будущем.

Участие по бесплатной регистрации.

Показать больше

2 мс. назад

В Башкирии 8-дневный малыш попал в реанимацию с тяжелыми травмами, сообщил главврач городской больницы №1 Стерлитамака Ильшат Яппаров.

Врачи диагностировали открытый перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга, пневмоцефалию. Все эти травмы младенец получил «в бытовой ситуации».

«Из Уфы была вызвана санитарная авиация для дальнейшей его маршрутизации в республиканскую больницу. На момент прибытия санавиации состояние ребенка было тяжелое, стабильное. Наблюдение и лечение проводилось при тесном удаленном взаимодействии со специалистами Республиканской детской клинической больницы», - сообщил Ильша Яппаров.

Врачи диагностировали открытый перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга, пневмоцефалию. Все эти травмы младенец получил «в бытовой ситуации».

«Из Уфы была вызвана санитарная авиация для дальнейшей его маршрутизации в республиканскую больницу. На момент прибытия санавиации состояние ребенка было тяжелое, стабильное. Наблюдение и лечение проводилось при тесном удаленном взаимодействии со специалистами Республиканской детской клинической больницы», - сообщил Ильша Яппаров.

Показать больше

2 мс. назад

17 августа 1898 года родился великий советский полководец, Маршал и Дважды Герой Советского Союза МАТВЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЗАХАРОВ.

Родился в деревне Войлово Татарковской волости Старицкого уезда Тверской губернии. Из крестьян. В 1904 году семья уехала в Санкт-Петербург, где отец стал работать плотником. В 1913 году окончил Тверское городское высшее начальное училище, работал слесарем на заводах в Петрограде.

Уже в те годы юноша глубоко проникся революционными идеями, сблизился в большевиками. В марте — апреле 1917 начинается формирование Красной Гвардии и 18-летний Матвей сразу же вступает в отряд Красной Гвардии завода «Сименс и Гальске».

Матвей Захаров — непосредственный участник штурма Зимнего Дворца 7 ноября (25 октября по ст. стилю) 1917 года, а также боёв под Пулково при подавлении контрреволюционного мятежа Керенского — Краснова. В декабре 1917 года официально вступает в РСДРП(б).

После победы Октября М.В. Захаров быстро окончил артиллерийские курсы и был направлен в самые горячие точки Гражданской войны.

С декабря 1918 — командовал артиллерийской батареей в 10-й армии под Царицыном. В дальнейшем воевал против войск генерала А. И. Деникина и белых казачьих войск на Северном Кавказе и на Ставрополье. Был командиром батареи, с марта 1919 командир легкого артиллерийского дивизиона, с июля 1919 — начальник штаба артиллерии 39-й стрелковой дивизии 10-й армии. С сентября 1919 года был начальником артиллерийского снабжения 48-й и 50-й стрелковых дивизий, с сентября 1920 года — помощник начальника штаба 101-й стрелковой бригады по оперативной части в 34-й стрелковой дивизии. Участвовал во взятии Царицына, воевал на Юго-Восточном и Кавказском фронтах. В 1920—1921 годах участвовал в борьбе с политическим бандитизмом на Северном Кавказе.

В межвоенный период М. Захаров много учился: в 1924 году он окончил Харьковские повторные курсы комсостава, в 1928 году — факультет снабжения Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе, в 1933 году — оперативный факультет в той же академии, в 1937 году — Академию Генерального штаба РККА, где учился на ставшем позднее знаменитым «маршальском курсе» (на нём учились 4 будущих Маршалов Советского Союза, 6 генералов армии, 8 генерал-полковников, 1 адмирал).

После окончания академии с мая 1938 года — помощник начальника Генерального штаба РККА. С мая 1940 года — начальник штаба Одесского военного округа.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

С 22 по 28 июня 1941 года занимал должность начальника штаба 9-й армии. Совершил выдающийся и по тем временам исключительно рискованный поступок: сделав вывод из имеющихся данных об опасности нападения врага на СССР, поздно вечером 21 июня 1941 года отдал приказ о приведении войск округа в боевую готовность, о занятии приграничных укреплений и выводе войск из мест постоянной дислокации, о немедленном перемещении авиации по полевым аэродромам.

Начало войны подтвердило правильность данного приказа, а войска округа избежали разгрома и организованно вступили в бой. Советский ас-истребитель маршал авиации А.И. Покрышкин, служивший перед войной в ВВС Одесского военного округа, вспоминает в своих мемуарах «Небо войны», что когда утром 22 июня вражеская авиация разбомбила постоянный аэродром его полка, там оказался уничтоженным единственный находившийся на аэродроме самолёт, не успевший накануне перелететь на запасной аэродром из-за поломки. Противнику удалось нанести удар только по аэродромам в Бендерах и Гросулово, где самолёты не смогли подняться в воздух с размытого дождями лётного поля.

О мудрости и дальновидности Матвея Захарова спустя много лет вспоминал тогдашний начальник Одесского военного округа Я.Т. Черевиченко:

«Ещё до моего приказа, узнав от командования Черноморского военно-морского флота о надвигающейся опасности, он одновременно с отдачей распоряжения о повышении боевой готовности командующему ВВС округа генерал-майору Ф. Г. Мичугину приказал командирам корпусов вывести войска по боевой тревоге из населенных пунктов».

Очевидно, что героическая обороны Одессы, приграничного города, которая длилась аж до октября 1941 года, была бы невозможна, если бы не грамотные и своевременные действия Матвея Васильевича.

С декабря 1941 года и до конца войны Матвей Захаров — в действующей армии, последовательно занимал должности начальника штаба Калининского (с декабря 1942), Резервного (с апреля 1943), Степного (с июня 1943), 2-го Украинского (с октября 1943 по май 1945) фронтов.

Особенно успешно проявил себя в таких крупных операциях, как Белгородско-Харьковская, Кировоградская, Корсунь-Шевченковская, Уманско-Ботошанская, Ясско-Кишинёвская, Дебреценская, Будапештская, Венская, Пражская. Кроме того, штабы этих фронтов под руководством генерала М. В. Захарова самостоятельно разработали и провели около 20 фронтовых наступательных операций.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года а образцовое выполнение заданий командования по руководству операциями против немецко-фашистких захватчиков и японских милитаристов генералу армии Матвею Васильевичу Захарову присвоено Звание Героя Советского Союза.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

После окончания Великой Отечественной войны Матвей Захаров продолжал работать на различных командных должностях Советской армии.

С апреля 1960 года Маршал Советского Союза Матвей Васильевич Захаров — начальник Генерального штаба Вооружённых сил СССР.

Скончался великий полководец 31 января 1972 года. Похоронен у Кремлёвской стены, что было признанием его исключительных заслуг перед Родиной (в то время уже у Кремлёвской стены хоронили крайне редко).

Из воспоминаний советского военного разведчика и историк М.А. Мильштейна:

«Захаров был резким, требовательным руководителем, который не особенно выбирал выражения при «работе» с личным составом, и, на первый взгляд, не производил впечатления интеллигентного и высокообразованного человека. Но на самом деле это был потрясающе эрудированный и всесторонне образованный военачальник. К тому же он обладал уникальным природным даром, скорее даже талантом, — быстрочтения. Захаров внимательно изучал все военно-теоретические журналы, книги, сборники по военной тематике. Стол его всегда был завален литературой, генерал следил за всеми новинками военной мысли».

Родился в деревне Войлово Татарковской волости Старицкого уезда Тверской губернии. Из крестьян. В 1904 году семья уехала в Санкт-Петербург, где отец стал работать плотником. В 1913 году окончил Тверское городское высшее начальное училище, работал слесарем на заводах в Петрограде.

Уже в те годы юноша глубоко проникся революционными идеями, сблизился в большевиками. В марте — апреле 1917 начинается формирование Красной Гвардии и 18-летний Матвей сразу же вступает в отряд Красной Гвардии завода «Сименс и Гальске».

Матвей Захаров — непосредственный участник штурма Зимнего Дворца 7 ноября (25 октября по ст. стилю) 1917 года, а также боёв под Пулково при подавлении контрреволюционного мятежа Керенского — Краснова. В декабре 1917 года официально вступает в РСДРП(б).

После победы Октября М.В. Захаров быстро окончил артиллерийские курсы и был направлен в самые горячие точки Гражданской войны.

С декабря 1918 — командовал артиллерийской батареей в 10-й армии под Царицыном. В дальнейшем воевал против войск генерала А. И. Деникина и белых казачьих войск на Северном Кавказе и на Ставрополье. Был командиром батареи, с марта 1919 командир легкого артиллерийского дивизиона, с июля 1919 — начальник штаба артиллерии 39-й стрелковой дивизии 10-й армии. С сентября 1919 года был начальником артиллерийского снабжения 48-й и 50-й стрелковых дивизий, с сентября 1920 года — помощник начальника штаба 101-й стрелковой бригады по оперативной части в 34-й стрелковой дивизии. Участвовал во взятии Царицына, воевал на Юго-Восточном и Кавказском фронтах. В 1920—1921 годах участвовал в борьбе с политическим бандитизмом на Северном Кавказе.

В межвоенный период М. Захаров много учился: в 1924 году он окончил Харьковские повторные курсы комсостава, в 1928 году — факультет снабжения Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе, в 1933 году — оперативный факультет в той же академии, в 1937 году — Академию Генерального штаба РККА, где учился на ставшем позднее знаменитым «маршальском курсе» (на нём учились 4 будущих Маршалов Советского Союза, 6 генералов армии, 8 генерал-полковников, 1 адмирал).

После окончания академии с мая 1938 года — помощник начальника Генерального штаба РККА. С мая 1940 года — начальник штаба Одесского военного округа.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

С 22 по 28 июня 1941 года занимал должность начальника штаба 9-й армии. Совершил выдающийся и по тем временам исключительно рискованный поступок: сделав вывод из имеющихся данных об опасности нападения врага на СССР, поздно вечером 21 июня 1941 года отдал приказ о приведении войск округа в боевую готовность, о занятии приграничных укреплений и выводе войск из мест постоянной дислокации, о немедленном перемещении авиации по полевым аэродромам.

Начало войны подтвердило правильность данного приказа, а войска округа избежали разгрома и организованно вступили в бой. Советский ас-истребитель маршал авиации А.И. Покрышкин, служивший перед войной в ВВС Одесского военного округа, вспоминает в своих мемуарах «Небо войны», что когда утром 22 июня вражеская авиация разбомбила постоянный аэродром его полка, там оказался уничтоженным единственный находившийся на аэродроме самолёт, не успевший накануне перелететь на запасной аэродром из-за поломки. Противнику удалось нанести удар только по аэродромам в Бендерах и Гросулово, где самолёты не смогли подняться в воздух с размытого дождями лётного поля.

О мудрости и дальновидности Матвея Захарова спустя много лет вспоминал тогдашний начальник Одесского военного округа Я.Т. Черевиченко:

«Ещё до моего приказа, узнав от командования Черноморского военно-морского флота о надвигающейся опасности, он одновременно с отдачей распоряжения о повышении боевой готовности командующему ВВС округа генерал-майору Ф. Г. Мичугину приказал командирам корпусов вывести войска по боевой тревоге из населенных пунктов».

Очевидно, что героическая обороны Одессы, приграничного города, которая длилась аж до октября 1941 года, была бы невозможна, если бы не грамотные и своевременные действия Матвея Васильевича.

С декабря 1941 года и до конца войны Матвей Захаров — в действующей армии, последовательно занимал должности начальника штаба Калининского (с декабря 1942), Резервного (с апреля 1943), Степного (с июня 1943), 2-го Украинского (с октября 1943 по май 1945) фронтов.

Особенно успешно проявил себя в таких крупных операциях, как Белгородско-Харьковская, Кировоградская, Корсунь-Шевченковская, Уманско-Ботошанская, Ясско-Кишинёвская, Дебреценская, Будапештская, Венская, Пражская. Кроме того, штабы этих фронтов под руководством генерала М. В. Захарова самостоятельно разработали и провели около 20 фронтовых наступательных операций.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года а образцовое выполнение заданий командования по руководству операциями против немецко-фашистких захватчиков и японских милитаристов генералу армии Матвею Васильевичу Захарову присвоено Звание Героя Советского Союза.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

После окончания Великой Отечественной войны Матвей Захаров продолжал работать на различных командных должностях Советской армии.

С апреля 1960 года Маршал Советского Союза Матвей Васильевич Захаров — начальник Генерального штаба Вооружённых сил СССР.

Скончался великий полководец 31 января 1972 года. Похоронен у Кремлёвской стены, что было признанием его исключительных заслуг перед Родиной (в то время уже у Кремлёвской стены хоронили крайне редко).

Из воспоминаний советского военного разведчика и историк М.А. Мильштейна:

«Захаров был резким, требовательным руководителем, который не особенно выбирал выражения при «работе» с личным составом, и, на первый взгляд, не производил впечатления интеллигентного и высокообразованного человека. Но на самом деле это был потрясающе эрудированный и всесторонне образованный военачальник. К тому же он обладал уникальным природным даром, скорее даже талантом, — быстрочтения. Захаров внимательно изучал все военно-теоретические журналы, книги, сборники по военной тематике. Стол его всегда был завален литературой, генерал следил за всеми новинками военной мысли».

Показать больше

3 мс. назад

Бесплатная экскурсия «Пламенный мотор»

29 июля в 18:00 Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ приглашает на тематическая экскурсия «Пламенный мотор». На экскурсии вы узнаете все самое важное и интересное о ракетных и авиационных двигателях. Мы обсудим физические принципы работы двигателей, поговорим о разных видах топлива, применяемых в авиации и космонавтике, рассмотрим вклад выдающихся конструкторов-двигателестроителей в развитие техники.

29 июля в 18:00 Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ приглашает на тематическая экскурсия «Пламенный мотор». На экскурсии вы узнаете все самое важное и интересное о ракетных и авиационных двигателях. Мы обсудим физические принципы работы двигателей, поговорим о разных видах топлива, применяемых в авиации и космонавтике, рассмотрим вклад выдающихся конструкторов-двигателестроителей в развитие техники.

Показать больше

3 мс. назад

Судьба одного из первых дважды Героев Советского Союза, летчика Григория Кравченко, удивительна и трагична. Он стал легендой советской авиации еще до войны, совершив большую часть своих подвигов до 1941 года. Всего лишь за 3 года он прошел 5 военных конфликтов и везде сражался отважно.

За какие подвиги Григорию Пантелеевичу было присвоено два звания Героя Советского Союза и как так получилось, что две «Золотые Звезды» он получил в один день? Как Кравченко сражался против мастеров воздушного боя и почему жизнь героя оборвалась в 30 лет?

Родился Григорий Кравченко в 1912 году. Молодость его пришлась на то время, когда весь Советский Союз мечтал о небе, а молодежь активно осваивала летательные аппараты. Григорий был активным комсомольцем и коммунистом, поэтому воспринял призыв партии «Комсомолец — на самолет» лично.

В 1931 году по спецнабору Кравченко отправился учиться в Качинскую военную авиационную школу летчиков. Летное дело 19-летний Григорий освоил отлично, оставшись там же работать инструктором. Интересно, что у молодого специалиста даже появились свои успешные воспитанники — будущие Герои Советского Союза Рахов и Шинкаренко.

В Испанию, где состоялись первые столкновения советских и немецких асов, летчик-испытатель Кравченко не попал. В 1938 году он отправился добровольцем в не менее важную для приобретения боевого опыта горячую точку — в Китай.

К тому моменту китайцы уже год безуспешно отражали агрессию милитаристской Японии. Армия республики была в большинстве своем слабо обученная и устаревшая. ВВС Китая, состоявшая из 185 старых иностранных самолетов, была несоизмерима с японской воздушной армадой. За считанные недели их ВВС были разгромлены.

Единственной страной, которая откликнулась на просьбы правительства Чан Кайши о помощи, стал СССР. По кредиту в Поднебесную шла военная техника и специалисты. Как это часто бывало с советскими добровольцами, наши специалисты не только учили китайских товарищей, но и на личном примере показывали мастерство в бою.

Японская авиация считалась на тот момент одной из лучших в мире. Но в первом же бою сталинские соколы спустили самураев с Фудзиямы. 21 ноября 1937 года в небе над Нанкином группа И-16 без потерь сбила три японских самолета. Одним из героев той войны стал и Григорий Кравченко.

По соображениям секретности мы не знаем богатых подробностей подвигов советских летчиков в китайско-японской войне. Но то, что известно, позволяет гордиться нашими воинами. Григорий Кравченко провоевал в Китае всего 5 месяцев, с марта по август 1938 года, но за это время преуспел в боях с японцами.

Свой боевой счет Григорий Пантелеевич открыл 29 апреля 1938 года. Да еще и как захватывающе: его «ишачок» сбил два японских бомбардировщика, но оказался подбит. Мастер воздушного боя сумел-таки спастись и посадить машину на незнакомой земле, из-за чего еще целый день добирался до своего аэродрома.

К концу весны счет личных побед майора Кравченко резко разогнался. 31 мая, отражая японский налет на аэродром, Григорий Пантелеевич сбил 2 самолета, а через несколько дней в авиационном сражении уничтожил еще 3 японских истребителя. В другом бою японский летчик так увлекся противостоянием с Кравченко, что разбился о землю.

Летом Григорий Пантелеевич сбил еще одного бомбардировщика, закончив китайскую командировку с 8 воздушными победами (по другим данным, Г.П. Кравченко сбил в Китае 10 японских самолетов).

В начале 1939 года асу присвоили звание Героя Советского Союза. Интересно, что в официальных документах детали подвига не раскрывались ввиду секретности. А «выполнение заданий правительства» есть ни что иное, как командировка советских летчиков в Китай.

Настоящим звездным часом новоиспеченного Героя страны стала битва на реке Халхин-Гол летом 1939 года. С уже знакомыми ему летчиками-японцами. Изначально майор Кравченко приехал в Монголию лишь советником одного из истребительных полков. Но после гибели двух старших офицеров принял командование подразделением.

Кравченко подавал личный пример героизма своим летчикам. За месяц боев он сбил лично 3 самолета и еще 4 в группе. Как и в Китае, в Монголии Григорию Пантелеевичу после спонтанной посадки пришлось добираться к своим по безлюдной местности. Эта захватывающая история заслуживает отдельного внимания.

Удачно заметив японскую взлетную полосу, Кравченко повел свою эскадрилью в атаку. 12 самолетов уничтожили летчики только на земле. С отличным результатом и хорошим настроением они вернулись на свой аэродром, а вот японцы в ярости грозили отомстить за разгром своей базы.

27 июня над советскими позициями взмыла почти сотня самолетов: 23 бомбардировщика и 70 истребителей. Стоило летчикам 22-го полка только взлететь, как они тут же попадали под огонь стремительно несущегося японского И-97. Но число летчики Кравченко били мастерством и отвагой.

Рухнул вниз один горящий японский истребитель, второй, третий. Сам комполка так вжался в улетающий КИ-15, что оказался среди незнакомых и безлюдных барханов почти без капли горючего. Делать было нечего. Григорий Пантелеевич посадил самолет, постарался его замаскировать и побрел к своим.

Два дня под палящим солнцем на сорокоградусной жаре без капли воды. Каким-то чудом мимо Кравченко проезжали красноармейцы, которые и подобрали изможденного командира. 29 июня он добрался до расположения полка, где Григория Пантелеевича уже не ждали живым.

Рискуя жизнью, Григорий Кравченко проявил себя не только как самоотверженный летчик, но и талантливый командир.

По данным еженедельника «Звезда», его полк в июле-августе 1939 года провел более 7 тысяч вылетов и сбил за это время 262 японских самолета.

В наградных документах пояснялось, что личное мужество командира Кравченко воодушевляло летчиков на новые подвиги. Интересно, что 13 подопечных майора стали Героями Советского Союза, больше 200 человек получили боевые награды, а сам полк получил почетное наименование Краснознаменного.

Удивительные события ждали майора Кравченко после победы на Халхин-Голе. 12 сентября его вместе с другими нашими летчиками пригласил в Улан-Батор монгольский маршал Чойбалсан, который дал обед в честь героев и вручил им награды. А уже 15 сентября Кравченко был на Украине, где готовился к Польскому походу РККА.

Руководство страны высоко оценило мужество майора Кравченко в боях с японцами на Халхин-Голе и присвоило ему второе звание Героя. Таким образом, Григорий Пантелеевич стал одним из первых дважды Героев СССР. Интересно, что привычной «Золотой Звезды» тогда еще не было. Она появилась лишь через пару месяцев, и с награждением Кравченко связан интересный случай.

Как писала газета «Известия» от 5 ноября 1939 года, за день до этого «всесоюзный староста» Михаил Калинин впервые вручал Героям страны медали «Золотая Звезда». Уже ставший к тому времени дважды Героем Григорий Кравченко получил сразу две звезды Героя в один день — уникальный случай в нашей истории.

Почему так получилось? Григорий Кравченко одним из немногих военных получил две звезды Героя в один год. А другие дважды Герои 1939-го либо не получили своих наград (Сергей Грицевец погиб до учреждения «Золотой Звезды»), либо получили их в разное время (Яков Смушкевич стал дважды Героем через 13 дней после первого вручения звезды).

Через считанные дни после торжеств Григорию Кравченко пришлось участвовать в очередном конфликте — в войне с финнами. Майору доверили ударную группу, состоящую из пяти полков, которая успешно поражала позиции врага. Летом 1940 года дважды Герой участвовал в присоединении Прибалтики и там же остался командующим ВВС.

К началу войны Григорий Пантелеевич был уже опытным командиром в звании генерал-лейтенанта. Приняв командование 215-й истребительной дивизией на под Ленинградом, генерал Кравченко сумел добиться поставленных командованием задач. За что был награжден орденом Отечественной войны I степени.

215-я дивизия на Волховском фронте самоотверженно защищала советское небо, иногда по 6–7 раз в день вступая в бой с врагом. За время операции части дивизии провели более 1 тысячи вылетов и сбили 64 самолета, не допустив работы противника по нашим боевым порядкам (Источник: сайт портала «Память народа»).

Григорий Кравченко не привык отсиживаться за спинами подопечных. Еще со времен довоенных конфликтов дважды Герой подавал пример мужества своим летчикам, неизменно сражаясь с врагом на передовой. Таким же отважным он оставался и когда стал комдивом. Вместе со своими бойцами он и принял последний бой.

23 февраля 1943-го под Ленинградом восьмерка истребителей во главе с генералом Кравченко нарвалась на превосходящую в 4 раза группу немцев. В неравном бою Кравченко сбил один «мессер», но был подбит другим немцем, которого тут же покарали зенитчики.

Парашют генерала не раскрылся. Кравченко упал на советских позициях, его пытались спасти наши медики, но через час после приземления дважды Герой скончался. Григорию Пантелеевичу воздали редкую честь — урна с прахом летчика-героя была захоронена в стене Кремля.

По разным данным, за свои многочисленные месяцы на войнах Григорий Кравченко сбил 19–20 самолетов, что даже по меркам Великой Отечественной серьезный результат. Оттого вдвойне обидно, что герой предвоенных конфликтов сегодня незаслуженно подзабыт.

Чтобы об этой истории узнало как можно больше людей, поделитесь этой публикацией со своими друзьями.

За какие подвиги Григорию Пантелеевичу было присвоено два звания Героя Советского Союза и как так получилось, что две «Золотые Звезды» он получил в один день? Как Кравченко сражался против мастеров воздушного боя и почему жизнь героя оборвалась в 30 лет?

Родился Григорий Кравченко в 1912 году. Молодость его пришлась на то время, когда весь Советский Союз мечтал о небе, а молодежь активно осваивала летательные аппараты. Григорий был активным комсомольцем и коммунистом, поэтому воспринял призыв партии «Комсомолец — на самолет» лично.

В 1931 году по спецнабору Кравченко отправился учиться в Качинскую военную авиационную школу летчиков. Летное дело 19-летний Григорий освоил отлично, оставшись там же работать инструктором. Интересно, что у молодого специалиста даже появились свои успешные воспитанники — будущие Герои Советского Союза Рахов и Шинкаренко.

В Испанию, где состоялись первые столкновения советских и немецких асов, летчик-испытатель Кравченко не попал. В 1938 году он отправился добровольцем в не менее важную для приобретения боевого опыта горячую точку — в Китай.

К тому моменту китайцы уже год безуспешно отражали агрессию милитаристской Японии. Армия республики была в большинстве своем слабо обученная и устаревшая. ВВС Китая, состоявшая из 185 старых иностранных самолетов, была несоизмерима с японской воздушной армадой. За считанные недели их ВВС были разгромлены.

Единственной страной, которая откликнулась на просьбы правительства Чан Кайши о помощи, стал СССР. По кредиту в Поднебесную шла военная техника и специалисты. Как это часто бывало с советскими добровольцами, наши специалисты не только учили китайских товарищей, но и на личном примере показывали мастерство в бою.

Японская авиация считалась на тот момент одной из лучших в мире. Но в первом же бою сталинские соколы спустили самураев с Фудзиямы. 21 ноября 1937 года в небе над Нанкином группа И-16 без потерь сбила три японских самолета. Одним из героев той войны стал и Григорий Кравченко.

По соображениям секретности мы не знаем богатых подробностей подвигов советских летчиков в китайско-японской войне. Но то, что известно, позволяет гордиться нашими воинами. Григорий Кравченко провоевал в Китае всего 5 месяцев, с марта по август 1938 года, но за это время преуспел в боях с японцами.

Свой боевой счет Григорий Пантелеевич открыл 29 апреля 1938 года. Да еще и как захватывающе: его «ишачок» сбил два японских бомбардировщика, но оказался подбит. Мастер воздушного боя сумел-таки спастись и посадить машину на незнакомой земле, из-за чего еще целый день добирался до своего аэродрома.

К концу весны счет личных побед майора Кравченко резко разогнался. 31 мая, отражая японский налет на аэродром, Григорий Пантелеевич сбил 2 самолета, а через несколько дней в авиационном сражении уничтожил еще 3 японских истребителя. В другом бою японский летчик так увлекся противостоянием с Кравченко, что разбился о землю.

Летом Григорий Пантелеевич сбил еще одного бомбардировщика, закончив китайскую командировку с 8 воздушными победами (по другим данным, Г.П. Кравченко сбил в Китае 10 японских самолетов).

В начале 1939 года асу присвоили звание Героя Советского Союза. Интересно, что в официальных документах детали подвига не раскрывались ввиду секретности. А «выполнение заданий правительства» есть ни что иное, как командировка советских летчиков в Китай.

Настоящим звездным часом новоиспеченного Героя страны стала битва на реке Халхин-Гол летом 1939 года. С уже знакомыми ему летчиками-японцами. Изначально майор Кравченко приехал в Монголию лишь советником одного из истребительных полков. Но после гибели двух старших офицеров принял командование подразделением.

Кравченко подавал личный пример героизма своим летчикам. За месяц боев он сбил лично 3 самолета и еще 4 в группе. Как и в Китае, в Монголии Григорию Пантелеевичу после спонтанной посадки пришлось добираться к своим по безлюдной местности. Эта захватывающая история заслуживает отдельного внимания.

Удачно заметив японскую взлетную полосу, Кравченко повел свою эскадрилью в атаку. 12 самолетов уничтожили летчики только на земле. С отличным результатом и хорошим настроением они вернулись на свой аэродром, а вот японцы в ярости грозили отомстить за разгром своей базы.

27 июня над советскими позициями взмыла почти сотня самолетов: 23 бомбардировщика и 70 истребителей. Стоило летчикам 22-го полка только взлететь, как они тут же попадали под огонь стремительно несущегося японского И-97. Но число летчики Кравченко били мастерством и отвагой.

Рухнул вниз один горящий японский истребитель, второй, третий. Сам комполка так вжался в улетающий КИ-15, что оказался среди незнакомых и безлюдных барханов почти без капли горючего. Делать было нечего. Григорий Пантелеевич посадил самолет, постарался его замаскировать и побрел к своим.

Два дня под палящим солнцем на сорокоградусной жаре без капли воды. Каким-то чудом мимо Кравченко проезжали красноармейцы, которые и подобрали изможденного командира. 29 июня он добрался до расположения полка, где Григория Пантелеевича уже не ждали живым.

Рискуя жизнью, Григорий Кравченко проявил себя не только как самоотверженный летчик, но и талантливый командир.

По данным еженедельника «Звезда», его полк в июле-августе 1939 года провел более 7 тысяч вылетов и сбил за это время 262 японских самолета.

В наградных документах пояснялось, что личное мужество командира Кравченко воодушевляло летчиков на новые подвиги. Интересно, что 13 подопечных майора стали Героями Советского Союза, больше 200 человек получили боевые награды, а сам полк получил почетное наименование Краснознаменного.

Удивительные события ждали майора Кравченко после победы на Халхин-Голе. 12 сентября его вместе с другими нашими летчиками пригласил в Улан-Батор монгольский маршал Чойбалсан, который дал обед в честь героев и вручил им награды. А уже 15 сентября Кравченко был на Украине, где готовился к Польскому походу РККА.

Руководство страны высоко оценило мужество майора Кравченко в боях с японцами на Халхин-Голе и присвоило ему второе звание Героя. Таким образом, Григорий Пантелеевич стал одним из первых дважды Героев СССР. Интересно, что привычной «Золотой Звезды» тогда еще не было. Она появилась лишь через пару месяцев, и с награждением Кравченко связан интересный случай.

Как писала газета «Известия» от 5 ноября 1939 года, за день до этого «всесоюзный староста» Михаил Калинин впервые вручал Героям страны медали «Золотая Звезда». Уже ставший к тому времени дважды Героем Григорий Кравченко получил сразу две звезды Героя в один день — уникальный случай в нашей истории.

Почему так получилось? Григорий Кравченко одним из немногих военных получил две звезды Героя в один год. А другие дважды Герои 1939-го либо не получили своих наград (Сергей Грицевец погиб до учреждения «Золотой Звезды»), либо получили их в разное время (Яков Смушкевич стал дважды Героем через 13 дней после первого вручения звезды).

Через считанные дни после торжеств Григорию Кравченко пришлось участвовать в очередном конфликте — в войне с финнами. Майору доверили ударную группу, состоящую из пяти полков, которая успешно поражала позиции врага. Летом 1940 года дважды Герой участвовал в присоединении Прибалтики и там же остался командующим ВВС.

К началу войны Григорий Пантелеевич был уже опытным командиром в звании генерал-лейтенанта. Приняв командование 215-й истребительной дивизией на под Ленинградом, генерал Кравченко сумел добиться поставленных командованием задач. За что был награжден орденом Отечественной войны I степени.

215-я дивизия на Волховском фронте самоотверженно защищала советское небо, иногда по 6–7 раз в день вступая в бой с врагом. За время операции части дивизии провели более 1 тысячи вылетов и сбили 64 самолета, не допустив работы противника по нашим боевым порядкам (Источник: сайт портала «Память народа»).

Григорий Кравченко не привык отсиживаться за спинами подопечных. Еще со времен довоенных конфликтов дважды Герой подавал пример мужества своим летчикам, неизменно сражаясь с врагом на передовой. Таким же отважным он оставался и когда стал комдивом. Вместе со своими бойцами он и принял последний бой.

23 февраля 1943-го под Ленинградом восьмерка истребителей во главе с генералом Кравченко нарвалась на превосходящую в 4 раза группу немцев. В неравном бою Кравченко сбил один «мессер», но был подбит другим немцем, которого тут же покарали зенитчики.

Парашют генерала не раскрылся. Кравченко упал на советских позициях, его пытались спасти наши медики, но через час после приземления дважды Герой скончался. Григорию Пантелеевичу воздали редкую честь — урна с прахом летчика-героя была захоронена в стене Кремля.

По разным данным, за свои многочисленные месяцы на войнах Григорий Кравченко сбил 19–20 самолетов, что даже по меркам Великой Отечественной серьезный результат. Оттого вдвойне обидно, что герой предвоенных конфликтов сегодня незаслуженно подзабыт.

Чтобы об этой истории узнало как можно больше людей, поделитесь этой публикацией со своими друзьями.

Показать больше

3 мс. назад

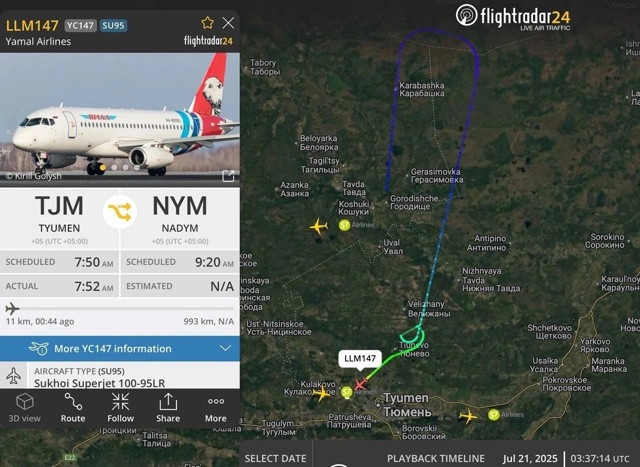

Самолет, вылетевший из Тюмени в Надым, вернулся в Рощино после столкновения с птицей

Инцидент произошел во время взлета, при этом система и двигатели работали исправно. Экипаж продолжал полет, но при наборе высоты появились неисправности и дисбаланс топлива между баками.

Самолет вернулся в Рощино. После проверки судно отстранили от эксплуатации, Росавиация проводит расследование.

Инцидент произошел во время взлета, при этом система и двигатели работали исправно. Экипаж продолжал полет, но при наборе высоты появились неисправности и дисбаланс топлива между баками.

Самолет вернулся в Рощино. После проверки судно отстранили от эксплуатации, Росавиация проводит расследование.

Показать больше

3 мс. назад

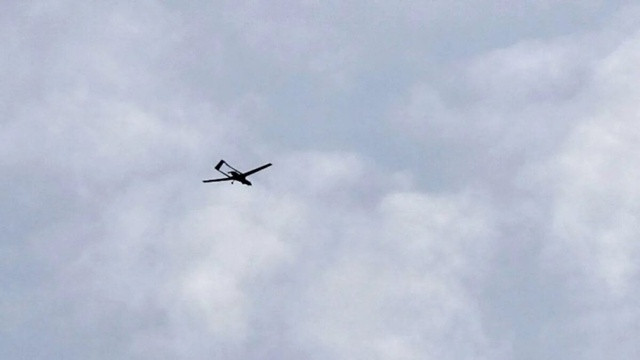

В Москве и Подмосковье сохраняется угроза БПЛА.

Системы ПВО отработали в Можайске и Дмитрове — все воздушные цели уничтожены.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последний час сбито три беспилотника. Всего за сутки ликвидировано 10 БПЛА.

Аэропорт Шереметьево временно приостанавливал полёты, но позже Росавиация объявила о возобновлении его работы.

Системы ПВО отработали в Можайске и Дмитрове — все воздушные цели уничтожены.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последний час сбито три беспилотника. Всего за сутки ликвидировано 10 БПЛА.

Аэропорт Шереметьево временно приостанавливал полёты, но позже Росавиация объявила о возобновлении его работы.

Показать больше

3 мс. назад

8 мс. назад

⚡ ВС РФ ВОШЛИ В СУДЖУ

▪Бойцы добровольческого штурмового отряда «Ветераны» шлют привет из Суджи.

▪Освобождение Суджи идёт полным ходом, по позициям военных преступников и детоубийц работает артиллерия, дроны, по опорникам расположенным вдали от гражданских объектов авиация наносит бомбовые удары, наша армия закрепилась на окраинах города.

▪Подразделения 11 бригады ВДВ продвигаются в городе!

▪Выжившие после штурма оккупанты позавидуют тем, кто убыл до бандеры, каждый украинский террорист будет предан справедливому суду!

▪На фото боец ОДШБР «Ветераны» у стелы на въезде в Суджу.

Молимся за наших воинов.

▪Бойцы добровольческого штурмового отряда «Ветераны» шлют привет из Суджи.

▪Освобождение Суджи идёт полным ходом, по позициям военных преступников и детоубийц работает артиллерия, дроны, по опорникам расположенным вдали от гражданских объектов авиация наносит бомбовые удары, наша армия закрепилась на окраинах города.

▪Подразделения 11 бригады ВДВ продвигаются в городе!

▪Выжившие после штурма оккупанты позавидуют тем, кто убыл до бандеры, каждый украинский террорист будет предан справедливому суду!

▪На фото боец ОДШБР «Ветераны» у стелы на въезде в Суджу.

Молимся за наших воинов.

Показать больше

8 мс. назад

«Как мне было трудно. Волоком на плащ-палатку кладу, вытащу из воды, волоку. Тяжело, иногда плачу, чтобы они только не увидели. А они:

— "Катюша, сестричка, мы будем живы?"»

Екатерина Дёмина

Екатерина родилась 22 декабря 1925 года в Ленинграде, в раннем возрасте лишилась родителей, воспитывалась в детском доме, затем жила у своей старшей сестры. В июне 1941 года Демина окончила 9 классов школы и курсы медсестер.

Школьные каникулы провела у своего брата в Бресте, где тот проходил службу. Утром 22 июня она ехала на поездке и попала под бомбежку под Смоленском. Екатерина уцелела и добралась до города пешком. Она приписала себе три года и попросилась зачислить ее санитаркой в Красную Армию. В военкомате ей отказали из-за возраста, тогда Демина отправилась в местный госпиталь и стала работать в нем добровольцем. В июле 1941 года фронт подошел к Смоленску, немецкая авиация интенсивно бомбила город, под удар попал и госпиталь.

Екатерина была маленькой и хрупкой на вид девушкой. Она прошла учебный 50-километровый марш-бросок в полной выкладке на палящей жаре. Во время перехода у нее распухла раненая нога, но девушка не подала виду.

Первый бой батальон принял в сентябре 1943 года под Темрюком. Это была высадка на занятый врагом берег под сильнейшим огнем: больше половины морпехов погибла. Демина шла в первых рядах и спасала раненых. Она получила контузию, но осталась в строю.

Всего во время высадки она спасла 17 человек, Екатерина Илларионовна Демина за свой подвиг была награждена медалью «За отвагу». После этого сослуживцы принесли извинения за насмешки и с уважением и теплотой стали называть ее Катюшей. После освобождения Темрюка батальон готовился к высадке под Керчью. В ночь на 3 ноября морпехи высадились в окрестностях города и сформировали плацдарм. Немцы стремились перерезать снабжение десанта, грузы приходилось сбрасывать по ночам с самолетов У-2. Несколько раз Екатерина с риском для жизни пробиралась на нейтральную полосу к колодцу, где набирала воду для раненых. В районе Керчи Екатерина была запечатлена известным фотографом Евгением Халдеем.

В ночь на 23 января морпехи высадились в порту и завязали ожесточенный бой. Под сильным огнем противника Демина перевязала 85 человек, вынесла из-под обстрела 13 морских пехотинцев. Десант не получил дополнительной поддержки и был вынужден прорываться к главным силам. За эту операцию отважный санинструктор была награждена орденом Отечественной войны II степени.

В конце августа 1944 года Екатерина отличилась во время форсирования Днестровского Лимана. Она высадилась вместе с передовыми отрядами и вступила в бой на захваченном врагом берегу. Екатерина оказала помощь 17 раненым товарищам, уничтожила несколько солдат противника. Вот что Демина вспоминала об этом:

«Возле берега стоял недалеко дом, из него бил крупнокалиберный пулемет.

У меня были гранаты. Думаю «Пойду, шарахну в этот дом». Я подошла совсем близко, кричу:

– Есть кто в доме?

Кто-то ответил:

– Есть.

А домик был маленький. Там жители жили раньше когда-то. В этой избушке засели два немца и четыре румына.

Они, не ожидали, что я могу бросить гранату.

Я как шарахнула в дверь гранату противотанковую и разнесла эту избушку на мелкие части, вывела пулемет из строя».

В ноябре 1945 года Демина вернулась домой, ей было всего 20 лет. Ее брат и сестра погибли во время войны, что стало тяжелым потрясением для Екатерины. Но и в мирной жизни она проявила свой волевой характер. Демина поступила в Ленинградский санитарно-гигиенический институт имени Мечникова и стала врачом. Работала в Электростали, где вышла замуж и стала, по фамилии мужа, Деминой (ее девичья фамилия — Михайлова). Про ветерана сняли два документальных фильма, а в 1990 году после многочисленных просьб боевых товарищей Екатерине Илларионовне Деминой было присвоено звание Героя Советского Союза. Она ушла из жизни в 2019 году в возрасте 93 лет.

— "Катюша, сестричка, мы будем живы?"»

Екатерина Дёмина

Екатерина родилась 22 декабря 1925 года в Ленинграде, в раннем возрасте лишилась родителей, воспитывалась в детском доме, затем жила у своей старшей сестры. В июне 1941 года Демина окончила 9 классов школы и курсы медсестер.

Школьные каникулы провела у своего брата в Бресте, где тот проходил службу. Утром 22 июня она ехала на поездке и попала под бомбежку под Смоленском. Екатерина уцелела и добралась до города пешком. Она приписала себе три года и попросилась зачислить ее санитаркой в Красную Армию. В военкомате ей отказали из-за возраста, тогда Демина отправилась в местный госпиталь и стала работать в нем добровольцем. В июле 1941 года фронт подошел к Смоленску, немецкая авиация интенсивно бомбила город, под удар попал и госпиталь.

Екатерина была маленькой и хрупкой на вид девушкой. Она прошла учебный 50-километровый марш-бросок в полной выкладке на палящей жаре. Во время перехода у нее распухла раненая нога, но девушка не подала виду.

Первый бой батальон принял в сентябре 1943 года под Темрюком. Это была высадка на занятый врагом берег под сильнейшим огнем: больше половины морпехов погибла. Демина шла в первых рядах и спасала раненых. Она получила контузию, но осталась в строю.

Всего во время высадки она спасла 17 человек, Екатерина Илларионовна Демина за свой подвиг была награждена медалью «За отвагу». После этого сослуживцы принесли извинения за насмешки и с уважением и теплотой стали называть ее Катюшей. После освобождения Темрюка батальон готовился к высадке под Керчью. В ночь на 3 ноября морпехи высадились в окрестностях города и сформировали плацдарм. Немцы стремились перерезать снабжение десанта, грузы приходилось сбрасывать по ночам с самолетов У-2. Несколько раз Екатерина с риском для жизни пробиралась на нейтральную полосу к колодцу, где набирала воду для раненых. В районе Керчи Екатерина была запечатлена известным фотографом Евгением Халдеем.

В ночь на 23 января морпехи высадились в порту и завязали ожесточенный бой. Под сильным огнем противника Демина перевязала 85 человек, вынесла из-под обстрела 13 морских пехотинцев. Десант не получил дополнительной поддержки и был вынужден прорываться к главным силам. За эту операцию отважный санинструктор была награждена орденом Отечественной войны II степени.

В конце августа 1944 года Екатерина отличилась во время форсирования Днестровского Лимана. Она высадилась вместе с передовыми отрядами и вступила в бой на захваченном врагом берегу. Екатерина оказала помощь 17 раненым товарищам, уничтожила несколько солдат противника. Вот что Демина вспоминала об этом:

«Возле берега стоял недалеко дом, из него бил крупнокалиберный пулемет.

У меня были гранаты. Думаю «Пойду, шарахну в этот дом». Я подошла совсем близко, кричу:

– Есть кто в доме?

Кто-то ответил:

– Есть.

А домик был маленький. Там жители жили раньше когда-то. В этой избушке засели два немца и четыре румына.

Они, не ожидали, что я могу бросить гранату.

Я как шарахнула в дверь гранату противотанковую и разнесла эту избушку на мелкие части, вывела пулемет из строя».

В ноябре 1945 года Демина вернулась домой, ей было всего 20 лет. Ее брат и сестра погибли во время войны, что стало тяжелым потрясением для Екатерины. Но и в мирной жизни она проявила свой волевой характер. Демина поступила в Ленинградский санитарно-гигиенический институт имени Мечникова и стала врачом. Работала в Электростали, где вышла замуж и стала, по фамилии мужа, Деминой (ее девичья фамилия — Михайлова). Про ветерана сняли два документальных фильма, а в 1990 году после многочисленных просьб боевых товарищей Екатерине Илларионовне Деминой было присвоено звание Героя Советского Союза. Она ушла из жизни в 2019 году в возрасте 93 лет.

Показать больше

8 мс. назад

8 мс. назад

8 мс. назад

8 мс. назад

8 мс. назад

8 мс. назад

8 мс. назад

8 мс. назад

8 мс. назад

8 мс. назад

2 марта Приднестровская Молдавская Республика отмечает самую трагическую дату в своей истории: в этот день началась вооруженная фаза Приднестровского конфликта. Эта история имеет много сходства с нынешними событиями на Украине, прежде всего потому, что главной причиной конфликта послужило игнорирование интересов русскоязычного населения.

Конфликт между Приднестровьем и Молдавией начался тоже с ожесточенной борьбы с русским языком на территории, где преимущественно проживает русскоязычное население. 16 февраля 1989 года от имени Союза писателей Молдавии был опубликован законопроект «О функционировании языков на территории Молдавской ССР». Согласно проекту, родители лишались права выбора языка обучения детей, а за использование в официальном общении иного языка, кроме государственного, предусматривалась административная и, в ряде случаев, уголовная ответственность. 30 марта 1989 года был опубликован законопроект «О государственном языке», подготовленный рабочей группой Верховного Совета МССР, в котором единственным государственным языком провозглашался молдавский.

Это привело к возникновению стихийного общественного движения, выступавшего за введение в Молдавии двух государственных языков — молдавского и русского. 2 августа, в день празднования 49-й годовщины образования МССР, группа националистов из неформального объединения «Ватра» собралась в бендерском парке «Октябрьский». Они устроили несанкционированное шествие по улицам города – размахивали румынскими флагами и призывали «избавиться от русских оккупантов». 10 августа стало известно, что на предстоящей 13-й сессии Верховного Совета МССР будет обсуждаться даже не законопроект от 30 марта, а ещё более жёсткий его вариант, в котором предусматривалось ведение делопроизводства исключительно на молдавском языке. Это привело к появлению в городах республики своих стихийных «майданов» - проводились бессрочные митинги против искусственной румынизации общества.

Особенно активно было население Приднестровья, в котором 87% говорит на русском и традиционно связывает свои надежды на будущее с Россией. Раскол в обществе и ненависть между националистами и остальным населением нарастал как снежный ком, но сдерживался еще существующей советской властью. Когда же СССР распался, эта энергия немедленно выплеснулась.

Вечером 1 марта 1992 года произошла провокация - переодетые в гражданскую одежду молдавские опоновцы инсценировали драку. По поступившему вызову на место происшествия выехала группа приднестровских милиционеров, которая и угодила в засаду. В результате нападения начальник Игорь Сипченко скончался от ран, другой гвардеец получил ранение. В ответ на расстрел милиции, 2 марта приднестровские гвардейцы и казаки окружили здание дубоссарского отдела полиции, разоружили полицейских, погрузили их в автобус и отправили в здание городского совета. Во время задержания полицейских с крыши отделения полиции был открыт автоматный огонь. Стрелявший скрылся и впоследствии найден не был. Задержанных полицейских отправили в Тираспольский изолятор, а затем обменяли на задержанных Молдавией гвардейцев. В тот же день отряд специального назначения МВД Молдавии вступил в бой с полком 14-й армии, расположенным возле Кочиер. На помощь полку прибыли казаки и гвардейцы. Молдавский отряд блокировал дома с семьями офицеров и солдат 14-й армии и стал угрожать им, фактически взяв в заложники. Чтобы не подвергать жизни своих близких риску, армейское командование решило сопротивления не оказывать и приказало отдать оружие молдаванам. Однако на помощь армии пришли казаки и ополченцы - молдаване отступили. Некоторые пленные опоновцы впоследствии вступили в ряды приднестровских гвардейцев.

Этот случай 2 марта послужил причиной эскалации конфликта – Молдавия стала готовиться к проведению полномасштабной «усмирительной» военной кампании. Вокруг Дубоссар и Григориополя началась концентрация молдавских войск. С середины марта пошел обстрел левого берега Днестра артиллерией. 1 апреля в Бендеры вошла молдавская полиция в сопровождении двух БТР-70 и попыталась разоружить приднестровских гвардейцев. Гвардейцы оказали сопротивление. Завязался бой. Под перекрёстный огонь попал автобус с работницами хлопкопрядильной фабрики, одна из женщин была убита, ещё несколько гражданских лиц были ранены. Националистическая риторика,раскручиваемая политиками, не оставила в стороне и патриотов соседних стран, косвенно вовлеченных в конфликт. На молдавской стороне сражались волонтёры и наёмники из Румынии, на приднестровской — добровольцы из России, Украины и других республик постсоветского пространства.

Затем группа бойцов Народного фронта Молдовы и кишиневского отряда полиции особого назначения (ОПОН) напали на мотострелковый полк российской армии, расположенный в селе Кочиеры близ Дубоссар. Президент Приднестровья Игорь Смирнов ввел чрезвычайное положение. Пик противостояния в Дубоссарах пришёлся на вторую половину мая 1992 года. Молдаванам с брошенных военных складов досталось 34 истребителя, 8 вертолетов, 54 БТР, 54 ПТУРС, 144 орудия, 87 минометов, 27 гранатометов, 50 пулеметов. Усиленная группировка с 17 по 20 мая произвела более десяти безуспешных атак, а также подвергла Дубоссары интенсивному артиллерийско-минометному обстрелу.

В Приднестровье было убито 60 человек, половина из которых - мирные жители. 19 мая военный совет 14-й армии заявил, что 10 мин упало на территорию военного городка и что, если обстрел возобновится, будет нанесен ответный огневой удар. 20 мая приднестровские ополченцы получили в свое распоряжение российские танки Т-64 и бронетранспортёры БТР-60ПБ. Кишинев обвинил Россию в нарушении нейтралитета. Однако военные, объясняя ситуацию, рассказали так: толпа приднестровцев, в основном женщин, проникла в воинскую часть и вынудила командование отдать танки. 21 мая стрельба прекратилась, и стороны смогли унести трупы. Некоторые из тел приднестровских ополченцев были специально изуродованы. Так, был обнаружен труп Григория Батарчука с отрезанными пальцами и половыми органами, выколотыми глазами и вбитой в голову металлической расческой.

Летом 1992 года центр противостояния переместился из Дубоссар в Бендеры, расположенные на правом берегу Днестра, но населённые преимущественно этническими великороссами и украинцами. Из регулярных войск на приднестровской стороне сражались 2-й Бендерский батальон, который поддерживали казачьи подразделения - всего - 1200 человек. На молдавской стороне сражались 1-й, 3-й и 4-й моторизированные пехотные батальоны и бригада ОПОНа общей численностью около 5 тысяч человек, а также авиация. Тем не менее, молдавские силы были вскоре вытеснены за пределы города. 22 июня два молдавских МиГ-29 произвели бомбардировку бендерского моста. Они сделали несколько заходов на цель и сбросили в общей сложности 14 бомб.

Однако, к удивлению очевидцев, в мост не попала ни одна бомба. «Случайно» они попали в Парканы, разрушив несколько жилых домов и убив их жителей. 23 июня самолёты попытались совершить бомбардировку нефтяного терминала на Ближнем Хуторе, но опять летчики промахнулись, а один из мигов был сбит средствами ПВО.

Вооруженная фаза Приднестровского конфликта продолжалась до 1 августа 1992 года. С обеих сторон в боях были задействованы бронетехника и артиллерия. В частности с молдавской стороны это были БТР, БМП, БРДМ и МТЛБ, а также зенитные пушки, миномёты калибром 82 мм и 120 мм, противотанковые пушки калибром 100 мм, около 4 единиц ПТУР 9К114 Штурм и одна противоградная установка РСЗО «Алазань». С приднестровской стороны также были задействованы несколько десятков единиц БТР, БМП, БРДМ и МТЛБ.

Численность молдавской бронетехники превосходила численность приднестровской, поэтому гвардейцы использовали в бою не предназначенные для ведения военных действий машины. В частности, в бой шли ПТС с укреплённой передней частью корпуса, бронированные железнодорожные вагоны и паровозы, обшитые листами брони грузовые автомобили КамАЗ и КрАЗ. Например, один путепрокладчик БАТ-М был превращен в настоящую ракетную установку. Умельцы оторвали от штурмового вертолета блок для запуска реактивных снарядов и установили его на крыше путепрокладчика. Такая тарахтящая тележка двигалась по железным дорогам, замаскированная лапником. А когда спрятавшийся там «дед Кузьмич» (позывной стрелка) обнаруживал вражеские подразделения, он неожиданно раскрывал свой «сюрприз» и начинал грозную атаку.

Вооружённые действия удалось прекратить благодаря вмешательству России. Войска под командованием генерала Александра Лебедя вмешались в конфликт для защиты мирных граждан и прекращения кровопролития.

Конфликт между Приднестровьем и Молдавией начался тоже с ожесточенной борьбы с русским языком на территории, где преимущественно проживает русскоязычное население. 16 февраля 1989 года от имени Союза писателей Молдавии был опубликован законопроект «О функционировании языков на территории Молдавской ССР». Согласно проекту, родители лишались права выбора языка обучения детей, а за использование в официальном общении иного языка, кроме государственного, предусматривалась административная и, в ряде случаев, уголовная ответственность. 30 марта 1989 года был опубликован законопроект «О государственном языке», подготовленный рабочей группой Верховного Совета МССР, в котором единственным государственным языком провозглашался молдавский.

Это привело к возникновению стихийного общественного движения, выступавшего за введение в Молдавии двух государственных языков — молдавского и русского. 2 августа, в день празднования 49-й годовщины образования МССР, группа националистов из неформального объединения «Ватра» собралась в бендерском парке «Октябрьский». Они устроили несанкционированное шествие по улицам города – размахивали румынскими флагами и призывали «избавиться от русских оккупантов». 10 августа стало известно, что на предстоящей 13-й сессии Верховного Совета МССР будет обсуждаться даже не законопроект от 30 марта, а ещё более жёсткий его вариант, в котором предусматривалось ведение делопроизводства исключительно на молдавском языке. Это привело к появлению в городах республики своих стихийных «майданов» - проводились бессрочные митинги против искусственной румынизации общества.

Особенно активно было население Приднестровья, в котором 87% говорит на русском и традиционно связывает свои надежды на будущее с Россией. Раскол в обществе и ненависть между националистами и остальным населением нарастал как снежный ком, но сдерживался еще существующей советской властью. Когда же СССР распался, эта энергия немедленно выплеснулась.

Вечером 1 марта 1992 года произошла провокация - переодетые в гражданскую одежду молдавские опоновцы инсценировали драку. По поступившему вызову на место происшествия выехала группа приднестровских милиционеров, которая и угодила в засаду. В результате нападения начальник Игорь Сипченко скончался от ран, другой гвардеец получил ранение. В ответ на расстрел милиции, 2 марта приднестровские гвардейцы и казаки окружили здание дубоссарского отдела полиции, разоружили полицейских, погрузили их в автобус и отправили в здание городского совета. Во время задержания полицейских с крыши отделения полиции был открыт автоматный огонь. Стрелявший скрылся и впоследствии найден не был. Задержанных полицейских отправили в Тираспольский изолятор, а затем обменяли на задержанных Молдавией гвардейцев. В тот же день отряд специального назначения МВД Молдавии вступил в бой с полком 14-й армии, расположенным возле Кочиер. На помощь полку прибыли казаки и гвардейцы. Молдавский отряд блокировал дома с семьями офицеров и солдат 14-й армии и стал угрожать им, фактически взяв в заложники. Чтобы не подвергать жизни своих близких риску, армейское командование решило сопротивления не оказывать и приказало отдать оружие молдаванам. Однако на помощь армии пришли казаки и ополченцы - молдаване отступили. Некоторые пленные опоновцы впоследствии вступили в ряды приднестровских гвардейцев.

Этот случай 2 марта послужил причиной эскалации конфликта – Молдавия стала готовиться к проведению полномасштабной «усмирительной» военной кампании. Вокруг Дубоссар и Григориополя началась концентрация молдавских войск. С середины марта пошел обстрел левого берега Днестра артиллерией. 1 апреля в Бендеры вошла молдавская полиция в сопровождении двух БТР-70 и попыталась разоружить приднестровских гвардейцев. Гвардейцы оказали сопротивление. Завязался бой. Под перекрёстный огонь попал автобус с работницами хлопкопрядильной фабрики, одна из женщин была убита, ещё несколько гражданских лиц были ранены. Националистическая риторика,раскручиваемая политиками, не оставила в стороне и патриотов соседних стран, косвенно вовлеченных в конфликт. На молдавской стороне сражались волонтёры и наёмники из Румынии, на приднестровской — добровольцы из России, Украины и других республик постсоветского пространства.

Затем группа бойцов Народного фронта Молдовы и кишиневского отряда полиции особого назначения (ОПОН) напали на мотострелковый полк российской армии, расположенный в селе Кочиеры близ Дубоссар. Президент Приднестровья Игорь Смирнов ввел чрезвычайное положение. Пик противостояния в Дубоссарах пришёлся на вторую половину мая 1992 года. Молдаванам с брошенных военных складов досталось 34 истребителя, 8 вертолетов, 54 БТР, 54 ПТУРС, 144 орудия, 87 минометов, 27 гранатометов, 50 пулеметов. Усиленная группировка с 17 по 20 мая произвела более десяти безуспешных атак, а также подвергла Дубоссары интенсивному артиллерийско-минометному обстрелу.

В Приднестровье было убито 60 человек, половина из которых - мирные жители. 19 мая военный совет 14-й армии заявил, что 10 мин упало на территорию военного городка и что, если обстрел возобновится, будет нанесен ответный огневой удар. 20 мая приднестровские ополченцы получили в свое распоряжение российские танки Т-64 и бронетранспортёры БТР-60ПБ. Кишинев обвинил Россию в нарушении нейтралитета. Однако военные, объясняя ситуацию, рассказали так: толпа приднестровцев, в основном женщин, проникла в воинскую часть и вынудила командование отдать танки. 21 мая стрельба прекратилась, и стороны смогли унести трупы. Некоторые из тел приднестровских ополченцев были специально изуродованы. Так, был обнаружен труп Григория Батарчука с отрезанными пальцами и половыми органами, выколотыми глазами и вбитой в голову металлической расческой.

Летом 1992 года центр противостояния переместился из Дубоссар в Бендеры, расположенные на правом берегу Днестра, но населённые преимущественно этническими великороссами и украинцами. Из регулярных войск на приднестровской стороне сражались 2-й Бендерский батальон, который поддерживали казачьи подразделения - всего - 1200 человек. На молдавской стороне сражались 1-й, 3-й и 4-й моторизированные пехотные батальоны и бригада ОПОНа общей численностью около 5 тысяч человек, а также авиация. Тем не менее, молдавские силы были вскоре вытеснены за пределы города. 22 июня два молдавских МиГ-29 произвели бомбардировку бендерского моста. Они сделали несколько заходов на цель и сбросили в общей сложности 14 бомб.

Однако, к удивлению очевидцев, в мост не попала ни одна бомба. «Случайно» они попали в Парканы, разрушив несколько жилых домов и убив их жителей. 23 июня самолёты попытались совершить бомбардировку нефтяного терминала на Ближнем Хуторе, но опять летчики промахнулись, а один из мигов был сбит средствами ПВО.

Вооруженная фаза Приднестровского конфликта продолжалась до 1 августа 1992 года. С обеих сторон в боях были задействованы бронетехника и артиллерия. В частности с молдавской стороны это были БТР, БМП, БРДМ и МТЛБ, а также зенитные пушки, миномёты калибром 82 мм и 120 мм, противотанковые пушки калибром 100 мм, около 4 единиц ПТУР 9К114 Штурм и одна противоградная установка РСЗО «Алазань». С приднестровской стороны также были задействованы несколько десятков единиц БТР, БМП, БРДМ и МТЛБ.

Численность молдавской бронетехники превосходила численность приднестровской, поэтому гвардейцы использовали в бою не предназначенные для ведения военных действий машины. В частности, в бой шли ПТС с укреплённой передней частью корпуса, бронированные железнодорожные вагоны и паровозы, обшитые листами брони грузовые автомобили КамАЗ и КрАЗ. Например, один путепрокладчик БАТ-М был превращен в настоящую ракетную установку. Умельцы оторвали от штурмового вертолета блок для запуска реактивных снарядов и установили его на крыше путепрокладчика. Такая тарахтящая тележка двигалась по железным дорогам, замаскированная лапником. А когда спрятавшийся там «дед Кузьмич» (позывной стрелка) обнаруживал вражеские подразделения, он неожиданно раскрывал свой «сюрприз» и начинал грозную атаку.

Вооружённые действия удалось прекратить благодаря вмешательству России. Войска под командованием генерала Александра Лебедя вмешались в конфликт для защиты мирных граждан и прекращения кровопролития.

Показать больше

8 мс. назад

8 мс. назад

8 мс. назад

8 мс. назад

❗В Росавиации опровергли информацию о скором открытии аэропорта Курска и других городов

Ранее Mash сообщил, что аэропорты юга и центра России (в том числе курский) готовят к срочному открытию.

Представитель Росавиации Артем Кореняко опроверг эту информацию.

- В случае изменений в режиме работы этих аэропортов Росавиация сообщит об этом официально и заблаговременно, — сказал Кореняко.

Напомним, аэропорт Курска и других городов закрыт с февраля 2022 года в связи с СВО.

Ранее Mash сообщил, что аэропорты юга и центра России (в том числе курский) готовят к срочному открытию.

Представитель Росавиации Артем Кореняко опроверг эту информацию.

- В случае изменений в режиме работы этих аэропортов Росавиация сообщит об этом официально и заблаговременно, — сказал Кореняко.

Напомним, аэропорт Курска и других городов закрыт с февраля 2022 года в связи с СВО.

Показать больше

8 мс. назад

При финансовой поддержке

Memes Admin

4 мс. назад