13 дн. назад

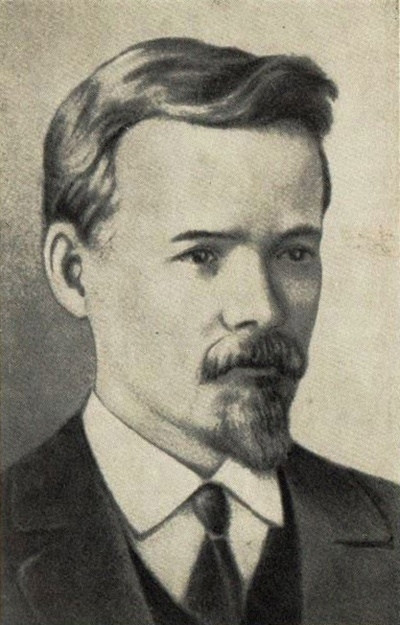

❗РЕАБИЛИТИРОВАН ПОСМЕРТНО. ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ШОТМАНА

В 1964 году на советские экраны вышел фильм «Синяя тетрадь», рассказывающий о жизни В.И. Ленина и его окружения летом судьбоносного 1917 года. Как известно, после расстрела июльской демонстрации большевики снова ушли в подполье, а Ильич вместе с Г.Е. Зиновьевым скрывался от жандармов Временного правительства в Разливе.

Один из главных героев фильма — Александр Шотман, старый большевик, который в те критические для всего мира дни обеспечивал бесперебойную связь ЦК партии с В.И. Лениным.

Впрочем, заслуги А.В. Шотмана перед партией и страной отнюдь не только в его деятельности накануне Великого Октября...

Алексаедр Васильевич родился 6 сентября 1880 года в селе Александровском Шлиссельбургского уезда Санкт-Петербургской губернии в семье рабочего. Окончил трёхклассное народное училище. С 15 лет работал токарем на заводах Лесснера, Нобеля и Обуховском.

В 1899 году вступил в подпольный кружок РСДРП, в 1899 — 1901 годах являлся членом петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Один из организаторов Обуховской обороны в мае 1901 года. Работая на заводе Нобеля (ныне завод «Русский дизель»), был в 1902 году парторганизатором Выборгского райкома и членом Петербургского комитета РСДРП. Делегат II съезда РСДРП (Брюссель — Лондон, 1903) от Петербургской организации, на котором с самого начала раскола примкнул к ленинскому крылу (большевикам).

После возвращения в Россию нелегально работал в Ярославле и Костроме в качестве члена Северного комитета, неоднократно подвергался арестам.

В период революции 1905 — 1907 годов — член Петербургского комитета партии, после высылки осенью 1905 года — Одесского комитета. По возвращении в столицу был кооптирован в Петербургский комитет, снова работал в Выборгском районе. В 1908 году А. В. Шотман — член Центрального правления Союза металлистов; одновременно работал в подпольной организации Василеостровского района.

В 1910 — 1913 гг. — член Гельсингфорсского комитета финляндской социал-демократической партии. В связи с провалом военной организации Балтийского флота бежал за границу, где участвовал в Поронинском совещании ЦК РСДРП (окрестности Кракова, октябрь 1913 года) с партийными работниками, был кооптирован в состав Центрального комитета и Русского бюро ЦК РСДРП. Направлен на подпольную работу в Россию. В ноябре 1913 года был арестован в Екатеринославе и сослан на три года в Нарымский край (северная часть Томского уезда).

Освободила его, как и многих других видных большевиков, Февральская революция. Сначала Александр Шотман был избран членом Томского комитета РСДРП(б), но вскоре руководство партии большевиков направило его в Финляндию.

С июня А.В. Шотман — член Петроградского окружного комитета РСДРП(б), делегат VI съезда партии, член Предпарламента. Избран депутатом Учредительного собрания от Петроградского губернского избирательного округа по списку партии большевиков.

Был участником расширенного заседания ЦК РСДРП(б) 6 (29) октября 1917 в Удельной, подтвердившего курс партии на вооружённое восстание.

После победы Великого Октября А.В. Шотман занял пост заместителя наркома почт и телеграфов. В 1918 — 1919 годах — член Президиума ВСНХ, в 1920 году председатель Урало-Сибирской комиссии Совета Труда и Обороны, в 1920 году член Сибирского революционного комитета и председатель Сибирского ВСНХ.

С 25 июля 1923 по конец 1924 года А. В. Шотман был председателем ЦИК Автономной Карельской ССР. Избирался делегатом XI Всероссийского и II Всесоюзного съездов Советов (январь — февраль 1924 года).

С 1928 года член президиума ВСНХ СССР. В 1930 году был членом Комитета по делам Камчатки и Сахалина. Делегат XIII—XVII съездов партии, в 1924—1934 годах — член Центральной контрольной комиссии ВКП(б), в 1924—1927 — кандидат в члены Президиума ЦКК. Член ВЦИК и ЦИК СССР.

В 1930-х — уполномоченный Президиума ВЦИК по особым делам, заведующий отделом кадров ВСНХ.

_______________________________________________________________________

Как и сотни других выдающихся революционеров и Героев Гражданской войны, Александр Васильевич Шотман стал жертвой массовых репрессий второй половины 1930-х годов.

25 июня 1937 года А.В. Шотман был арестован, а спустя 4 месяца истязаний в застенках НКВД 29 октября за «участие в антисоветской троцкистской организации» приговорён к расстрелу. Через день, 30 октября 1937 года, приговор был приведён в исполнение.

В этот же день были уничтожены 1-й секретарь Свердловского обкома ВКП(б) И.Д. Кабаков, 2-й секретарь Ленинградского обкома М.С. Чудов, начальник Главного управления машиностроения Наркомата тяжелой промышленности СССР И.Ф. Кодацкий и многие другие выдающиеся коммунисты нашей страны.

Не обошли стороной массовые репрессии и семью Николая Емельянова, в доме у которого скрывался Владимир Ильич перед Октябрьским восстанием. В 1932 Н.А. Емельянов был удостоен персональной пенсии, но уже в декабре этого года репрессирован вместе с женой, приговорён к 10 годам лагерей, затем находился в ссылке в Казахстане. Двое сыновей Н.А. Емельянова были расстреляны.

_______________________________________________________________________

24 декабря 1955 года Военная коллегия Верховного суда СССР пересмотрела дело А.В. Шотмана. Александр Васиольевич был полностью реабилитирован, а Комитет партийного контроля при ЦК КПСС посмертно восстановил его в партии.

Но настоящую известность Александр Шотман получил именно после выхода фильма «Синяя тетрадь». В Ленинграде, Петрозаводске, Кызыле и многих других городах СССР в честь него назвали улицы.

А в 1974 году в Ленинграде перед музеем «Невская застава» (Ново-Александровская улица, д. 23) был открыт скульптурный мемориал «Первым марксистам Петербурга», где один из пяти бронзовых бюстов посвящён Александр Васильевичу Шотману.

Чтобы помнить!🔥

❗РЕАБИЛИТИРОВАН ПОСМЕРТНО. ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ШОТМАНА

В 1964 году на советские экраны вышел фильм «Синяя тетрадь», рассказывающий о жизни В.И. Ленина и его окружения летом судьбоносного 1917 года. Как известно, после расстрела июльской демонстрации большевики снова ушли в подполье, а Ильич вместе с Г.Е. Зиновьевым скрывался от жандармов Временного правительства в Разливе.

Один из главных героев фильма — Александр Шотман, старый большевик, который в те критические для всего мира дни обеспечивал бесперебойную связь ЦК партии с В.И. Лениным.

Впрочем, заслуги А.В. Шотмана перед партией и страной отнюдь не только в его деятельности накануне Великого Октября...

Алексаедр Васильевич родился 6 сентября 1880 года в селе Александровском Шлиссельбургского уезда Санкт-Петербургской губернии в семье рабочего. Окончил трёхклассное народное училище. С 15 лет работал токарем на заводах Лесснера, Нобеля и Обуховском.

В 1899 году вступил в подпольный кружок РСДРП, в 1899 — 1901 годах являлся членом петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Один из организаторов Обуховской обороны в мае 1901 года. Работая на заводе Нобеля (ныне завод «Русский дизель»), был в 1902 году парторганизатором Выборгского райкома и членом Петербургского комитета РСДРП. Делегат II съезда РСДРП (Брюссель — Лондон, 1903) от Петербургской организации, на котором с самого начала раскола примкнул к ленинскому крылу (большевикам).

После возвращения в Россию нелегально работал в Ярославле и Костроме в качестве члена Северного комитета, неоднократно подвергался арестам.

В период революции 1905 — 1907 годов — член Петербургского комитета партии, после высылки осенью 1905 года — Одесского комитета. По возвращении в столицу был кооптирован в Петербургский комитет, снова работал в Выборгском районе. В 1908 году А. В. Шотман — член Центрального правления Союза металлистов; одновременно работал в подпольной организации Василеостровского района.

В 1910 — 1913 гг. — член Гельсингфорсского комитета финляндской социал-демократической партии. В связи с провалом военной организации Балтийского флота бежал за границу, где участвовал в Поронинском совещании ЦК РСДРП (окрестности Кракова, октябрь 1913 года) с партийными работниками, был кооптирован в состав Центрального комитета и Русского бюро ЦК РСДРП. Направлен на подпольную работу в Россию. В ноябре 1913 года был арестован в Екатеринославе и сослан на три года в Нарымский край (северная часть Томского уезда).

Освободила его, как и многих других видных большевиков, Февральская революция. Сначала Александр Шотман был избран членом Томского комитета РСДРП(б), но вскоре руководство партии большевиков направило его в Финляндию.

С июня А.В. Шотман — член Петроградского окружного комитета РСДРП(б), делегат VI съезда партии, член Предпарламента. Избран депутатом Учредительного собрания от Петроградского губернского избирательного округа по списку партии большевиков.

Был участником расширенного заседания ЦК РСДРП(б) 6 (29) октября 1917 в Удельной, подтвердившего курс партии на вооружённое восстание.

После победы Великого Октября А.В. Шотман занял пост заместителя наркома почт и телеграфов. В 1918 — 1919 годах — член Президиума ВСНХ, в 1920 году председатель Урало-Сибирской комиссии Совета Труда и Обороны, в 1920 году член Сибирского революционного комитета и председатель Сибирского ВСНХ.

С 25 июля 1923 по конец 1924 года А. В. Шотман был председателем ЦИК Автономной Карельской ССР. Избирался делегатом XI Всероссийского и II Всесоюзного съездов Советов (январь — февраль 1924 года).

С 1928 года член президиума ВСНХ СССР. В 1930 году был членом Комитета по делам Камчатки и Сахалина. Делегат XIII—XVII съездов партии, в 1924—1934 годах — член Центральной контрольной комиссии ВКП(б), в 1924—1927 — кандидат в члены Президиума ЦКК. Член ВЦИК и ЦИК СССР.

В 1930-х — уполномоченный Президиума ВЦИК по особым делам, заведующий отделом кадров ВСНХ.

_______________________________________________________________________

Как и сотни других выдающихся революционеров и Героев Гражданской войны, Александр Васильевич Шотман стал жертвой массовых репрессий вт

В 1964 году на советские экраны вышел фильм «Синяя тетрадь», рассказывающий о жизни В.И. Ленина и его окружения летом судьбоносного 1917 года. Как известно, после расстрела июльской демонстрации большевики снова ушли в подполье, а Ильич вместе с Г.Е. Зиновьевым скрывался от жандармов Временного правительства в Разливе.

Один из главных героев фильма — Александр Шотман, старый большевик, который в те критические для всего мира дни обеспечивал бесперебойную связь ЦК партии с В.И. Лениным.

Впрочем, заслуги А.В. Шотмана перед партией и страной отнюдь не только в его деятельности накануне Великого Октября...

Алексаедр Васильевич родился 6 сентября 1880 года в селе Александровском Шлиссельбургского уезда Санкт-Петербургской губернии в семье рабочего. Окончил трёхклассное народное училище. С 15 лет работал токарем на заводах Лесснера, Нобеля и Обуховском.

В 1899 году вступил в подпольный кружок РСДРП, в 1899 — 1901 годах являлся членом петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Один из организаторов Обуховской обороны в мае 1901 года. Работая на заводе Нобеля (ныне завод «Русский дизель»), был в 1902 году парторганизатором Выборгского райкома и членом Петербургского комитета РСДРП. Делегат II съезда РСДРП (Брюссель — Лондон, 1903) от Петербургской организации, на котором с самого начала раскола примкнул к ленинскому крылу (большевикам).

После возвращения в Россию нелегально работал в Ярославле и Костроме в качестве члена Северного комитета, неоднократно подвергался арестам.

В период революции 1905 — 1907 годов — член Петербургского комитета партии, после высылки осенью 1905 года — Одесского комитета. По возвращении в столицу был кооптирован в Петербургский комитет, снова работал в Выборгском районе. В 1908 году А. В. Шотман — член Центрального правления Союза металлистов; одновременно работал в подпольной организации Василеостровского района.

В 1910 — 1913 гг. — член Гельсингфорсского комитета финляндской социал-демократической партии. В связи с провалом военной организации Балтийского флота бежал за границу, где участвовал в Поронинском совещании ЦК РСДРП (окрестности Кракова, октябрь 1913 года) с партийными работниками, был кооптирован в состав Центрального комитета и Русского бюро ЦК РСДРП. Направлен на подпольную работу в Россию. В ноябре 1913 года был арестован в Екатеринославе и сослан на три года в Нарымский край (северная часть Томского уезда).

Освободила его, как и многих других видных большевиков, Февральская революция. Сначала Александр Шотман был избран членом Томского комитета РСДРП(б), но вскоре руководство партии большевиков направило его в Финляндию.

С июня А.В. Шотман — член Петроградского окружного комитета РСДРП(б), делегат VI съезда партии, член Предпарламента. Избран депутатом Учредительного собрания от Петроградского губернского избирательного округа по списку партии большевиков.

Был участником расширенного заседания ЦК РСДРП(б) 6 (29) октября 1917 в Удельной, подтвердившего курс партии на вооружённое восстание.

После победы Великого Октября А.В. Шотман занял пост заместителя наркома почт и телеграфов. В 1918 — 1919 годах — член Президиума ВСНХ, в 1920 году председатель Урало-Сибирской комиссии Совета Труда и Обороны, в 1920 году член Сибирского революционного комитета и председатель Сибирского ВСНХ.

С 25 июля 1923 по конец 1924 года А. В. Шотман был председателем ЦИК Автономной Карельской ССР. Избирался делегатом XI Всероссийского и II Всесоюзного съездов Советов (январь — февраль 1924 года).

С 1928 года член президиума ВСНХ СССР. В 1930 году был членом Комитета по делам Камчатки и Сахалина. Делегат XIII—XVII съездов партии, в 1924—1934 годах — член Центральной контрольной комиссии ВКП(б), в 1924—1927 — кандидат в члены Президиума ЦКК. Член ВЦИК и ЦИК СССР.

В 1930-х — уполномоченный Президиума ВЦИК по особым делам, заведующий отделом кадров ВСНХ.

_______________________________________________________________________

Как и сотни других выдающихся революционеров и Героев Гражданской войны, Александр Васильевич Шотман стал жертвой массовых репрессий второй половины 1930-х годов.

25 июня 1937 года А.В. Шотман был арестован, а спустя 4 месяца истязаний в застенках НКВД 29 октября за «участие в антисоветской троцкистской организации» приговорён к расстрелу. Через день, 30 октября 1937 года, приговор был приведён в исполнение.

В этот же день были уничтожены 1-й секретарь Свердловского обкома ВКП(б) И.Д. Кабаков, 2-й секретарь Ленинградского обкома М.С. Чудов, начальник Главного управления машиностроения Наркомата тяжелой промышленности СССР И.Ф. Кодацкий и многие другие выдающиеся коммунисты нашей страны.

Не обошли стороной массовые репрессии и семью Николая Емельянова, в доме у которого скрывался Владимир Ильич перед Октябрьским восстанием. В 1932 Н.А. Емельянов был удостоен персональной пенсии, но уже в декабре этого года репрессирован вместе с женой, приговорён к 10 годам лагерей, затем находился в ссылке в Казахстане. Двое сыновей Н.А. Емельянова были расстреляны.

_______________________________________________________________________

24 декабря 1955 года Военная коллегия Верховного суда СССР пересмотрела дело А.В. Шотмана. Александр Васиольевич был полностью реабилитирован, а Комитет партийного контроля при ЦК КПСС посмертно восстановил его в партии.

Но настоящую известность Александр Шотман получил именно после выхода фильма «Синяя тетрадь». В Ленинграде, Петрозаводске, Кызыле и многих других городах СССР в честь него назвали улицы.

А в 1974 году в Ленинграде перед музеем «Невская застава» (Ново-Александровская улица, д. 23) был открыт скульптурный мемориал «Первым марксистам Петербурга», где один из пяти бронзовых бюстов посвящён Александр Васильевичу Шотману.

Чтобы помнить!🔥

❗РЕАБИЛИТИРОВАН ПОСМЕРТНО. ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ШОТМАНА

В 1964 году на советские экраны вышел фильм «Синяя тетрадь», рассказывающий о жизни В.И. Ленина и его окружения летом судьбоносного 1917 года. Как известно, после расстрела июльской демонстрации большевики снова ушли в подполье, а Ильич вместе с Г.Е. Зиновьевым скрывался от жандармов Временного правительства в Разливе.

Один из главных героев фильма — Александр Шотман, старый большевик, который в те критические для всего мира дни обеспечивал бесперебойную связь ЦК партии с В.И. Лениным.

Впрочем, заслуги А.В. Шотмана перед партией и страной отнюдь не только в его деятельности накануне Великого Октября...

Алексаедр Васильевич родился 6 сентября 1880 года в селе Александровском Шлиссельбургского уезда Санкт-Петербургской губернии в семье рабочего. Окончил трёхклассное народное училище. С 15 лет работал токарем на заводах Лесснера, Нобеля и Обуховском.

В 1899 году вступил в подпольный кружок РСДРП, в 1899 — 1901 годах являлся членом петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Один из организаторов Обуховской обороны в мае 1901 года. Работая на заводе Нобеля (ныне завод «Русский дизель»), был в 1902 году парторганизатором Выборгского райкома и членом Петербургского комитета РСДРП. Делегат II съезда РСДРП (Брюссель — Лондон, 1903) от Петербургской организации, на котором с самого начала раскола примкнул к ленинскому крылу (большевикам).

После возвращения в Россию нелегально работал в Ярославле и Костроме в качестве члена Северного комитета, неоднократно подвергался арестам.

В период революции 1905 — 1907 годов — член Петербургского комитета партии, после высылки осенью 1905 года — Одесского комитета. По возвращении в столицу был кооптирован в Петербургский комитет, снова работал в Выборгском районе. В 1908 году А. В. Шотман — член Центрального правления Союза металлистов; одновременно работал в подпольной организации Василеостровского района.

В 1910 — 1913 гг. — член Гельсингфорсского комитета финляндской социал-демократической партии. В связи с провалом военной организации Балтийского флота бежал за границу, где участвовал в Поронинском совещании ЦК РСДРП (окрестности Кракова, октябрь 1913 года) с партийными работниками, был кооптирован в состав Центрального комитета и Русского бюро ЦК РСДРП. Направлен на подпольную работу в Россию. В ноябре 1913 года был арестован в Екатеринославе и сослан на три года в Нарымский край (северная часть Томского уезда).

Освободила его, как и многих других видных большевиков, Февральская революция. Сначала Александр Шотман был избран членом Томского комитета РСДРП(б), но вскоре руководство партии большевиков направило его в Финляндию.

С июня А.В. Шотман — член Петроградского окружного комитета РСДРП(б), делегат VI съезда партии, член Предпарламента. Избран депутатом Учредительного собрания от Петроградского губернского избирательного округа по списку партии большевиков.

Был участником расширенного заседания ЦК РСДРП(б) 6 (29) октября 1917 в Удельной, подтвердившего курс партии на вооружённое восстание.

После победы Великого Октября А.В. Шотман занял пост заместителя наркома почт и телеграфов. В 1918 — 1919 годах — член Президиума ВСНХ, в 1920 году председатель Урало-Сибирской комиссии Совета Труда и Обороны, в 1920 году член Сибирского революционного комитета и председатель Сибирского ВСНХ.

С 25 июля 1923 по конец 1924 года А. В. Шотман был председателем ЦИК Автономной Карельской ССР. Избирался делегатом XI Всероссийского и II Всесоюзного съездов Советов (январь — февраль 1924 года).

С 1928 года член президиума ВСНХ СССР. В 1930 году был членом Комитета по делам Камчатки и Сахалина. Делегат XIII—XVII съездов партии, в 1924—1934 годах — член Центральной контрольной комиссии ВКП(б), в 1924—1927 — кандидат в члены Президиума ЦКК. Член ВЦИК и ЦИК СССР.

В 1930-х — уполномоченный Президиума ВЦИК по особым делам, заведующий отделом кадров ВСНХ.

_______________________________________________________________________

Как и сотни других выдающихся революционеров и Героев Гражданской войны, Александр Васильевич Шотман стал жертвой массовых репрессий вт

Показать больше

16 дн. назад

🇵🇱🇷🇺Польские фанаты гитлера устроили провокацию со свастиками на мемориале в России - СМИ

Польские байкеры из нацистской группировки «Всепольская молодежь», прославляющей гитлера и отрицающей существование русского и белорусского народов, попытались устроить провокацию в России. Они прибыли через погранпункт с Белоруссией в Псковской области. Въезжали по одному и в разное время, чтобы не привлекать внимания пограничников, а целью поездки поставили «туризм».

Их целью стала Тверская область, где у мемориала «Медное» они устроили факельное шествие со свастиками, скандировали антироссийские лозунги и оставили вандальские надписи на польском.

Ритуал напоминал постановки времен украинского Майдана — факелы, католический священник и всем известная символика гитлеровской Германии. Группировка давно известна в Польше своими провокациями — существует она уже очень много лет, появилась еще до Второй мировой. Например, в Кракове они инсценировали «расстрел» советскими солдатами и угрожали «сделать с русскими то, что гитлер сделал с евреями».

В Твери же их нацистская провокация, очевидно, закончилась провалом. Полиция задержала 39 человек, байкерам грозит депортация и пожизненный запрет на въезд в Россию.

Польские байкеры из нацистской группировки «Всепольская молодежь», прославляющей гитлера и отрицающей существование русского и белорусского народов, попытались устроить провокацию в России. Они прибыли через погранпункт с Белоруссией в Псковской области. Въезжали по одному и в разное время, чтобы не привлекать внимания пограничников, а целью поездки поставили «туризм».

Их целью стала Тверская область, где у мемориала «Медное» они устроили факельное шествие со свастиками, скандировали антироссийские лозунги и оставили вандальские надписи на польском.

Ритуал напоминал постановки времен украинского Майдана — факелы, католический священник и всем известная символика гитлеровской Германии. Группировка давно известна в Польше своими провокациями — существует она уже очень много лет, появилась еще до Второй мировой. Например, в Кракове они инсценировали «расстрел» советскими солдатами и угрожали «сделать с русскими то, что гитлер сделал с евреями».

В Твери же их нацистская провокация, очевидно, закончилась провалом. Полиция задержала 39 человек, байкерам грозит депортация и пожизненный запрет на въезд в Россию.

Показать больше

17 дн. назад

🇵🇱🇷🇺Польские фанаты гитлера устроили провокацию со свастиками на мемориале в России - СМИ

Польские байкеры из нацистской группировки «Всепольская молодежь», прославляющей гитлера и отрицающей существование русского и белорусского народов, попытались устроить провокацию в России. Они прибыли через погранпункт с Белоруссией в Псковской области. Въезжали по одному и в разное время, чтобы не привлекать внимания пограничников, а целью поездки поставили «туризм».

Их целью стала Тверская область, где у мемориала «Медное» они устроили факельное шествие со свастиками, скандировали антироссийские лозунги и оставили вандальские надписи на польском.

Ритуал напоминал постановки времен украинского Майдана — факелы, католический священник и всем известная символика гитлеровской Германии. Группировка давно известна в Польше своими провокациями — существует она уже очень много лет, появилась еще до Второй мировой. Например, в Кракове они инсценировали «расстрел» советскими солдатами и угрожали «сделать с русскими то, что гитлер сделал с евреями».

В Твери же их нацистская провокация, очевидно, закончилась провалом. Полиция задержала 39 человек, байкерам грозит депортация и пожизненный запрет на въезд в Россию.

Польские байкеры из нацистской группировки «Всепольская молодежь», прославляющей гитлера и отрицающей существование русского и белорусского народов, попытались устроить провокацию в России. Они прибыли через погранпункт с Белоруссией в Псковской области. Въезжали по одному и в разное время, чтобы не привлекать внимания пограничников, а целью поездки поставили «туризм».

Их целью стала Тверская область, где у мемориала «Медное» они устроили факельное шествие со свастиками, скандировали антироссийские лозунги и оставили вандальские надписи на польском.

Ритуал напоминал постановки времен украинского Майдана — факелы, католический священник и всем известная символика гитлеровской Германии. Группировка давно известна в Польше своими провокациями — существует она уже очень много лет, появилась еще до Второй мировой. Например, в Кракове они инсценировали «расстрел» советскими солдатами и угрожали «сделать с русскими то, что гитлер сделал с евреями».

В Твери же их нацистская провокация, очевидно, закончилась провалом. Полиция задержала 39 человек, байкерам грозит депортация и пожизненный запрет на въезд в Россию.

Показать больше

2 мс. назад

Церковь Святого Бенедикта – #Польша #Малопольское_воеводство #Краков (#PL_MA)

Древнейшая церковь Кракова.

↳ http://ru.esosedi.org/PL/M...

Древнейшая церковь Кракова.

↳ http://ru.esosedi.org/PL/M...

Показать больше

7 мс. назад

156 лет назад, 26 февраля 1869 года, родилась НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА КРУПСКАЯ – участница революционного движения, коммунистка, видный деятель народного просвещения и один из создателей советской системы народного образования, жена и ближайший помощник В.И. Ленина.

Н.К. Крупская родилась в Петербурге в семье демократически настроенного офицера. Будучи слушательницей Высших женских курсов в Петербурге, с 1890 года входила в марксистские студенческие кружки, вскоре сама стала руководить марксистским кружком студентов, затем была учительницей вечерней школы для рабочих в Петербурге, вела революционную пропаганду среди рабочих. В 1894 году встретилась с В.И. Лениным. В 1895 году участвовала в организации и работе организованного Лениным «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса». В 1896 году Крупская была арестована и семь месяцев находилась в тюрьме. В 1898 года приговорена к ссылке на 3 года в Уфимскую губернию, которая по её просьбе была заменена на село Шушенское Енисейской губернии, где отбывал ссылку Ленин; здесь Крупская стала его женой. По окончании ссылки, в марте 1901 года, Крупская уехала в Мюнхен, работала секретарём редакции «Искры», поддерживая связь с революционными организациями России, и принимала активное участие в подготовке II съезда РСДРП.

В период подготовки к III съезду партии (1905 г.) была секретарём редакции большевистской газеты «Вперёд». В ноябре 1905 года Крупская вместе с Лениным вернулась в Россию, в Петербург, работала секретарём ЦК партии. В годы реакции вновь эмигрировала, в качестве секретаря редакции большевистской газеты «Пролетарий» неутомимо восстанавливала связи с революционными организациями России. В 1911 году — преподаватель партийной школы в Лонжюмо. С 1912 года в Кракове помогала Ленину поддерживать связи с «Правдой» и большевистской фракцией 4-й Государственной думы. Во время Первой мировой войны была членом русской делегации на Международной женской конференции в Берне.

После свержения самодержавия, возратившись в Россию, Крупская работала в секретариате ЦК партии. Делегат VII Апрельской конференции и VI съезда РСДРП(б). В дни Октябрьской революции работала в Выборгском районном комитете РСДРП(б) и в Петроградском Совете. После победы Советской власти более 21 года была членом коллегии Народного комиссариата просвещения РСФСР, вместе с А.В. Луначарским и М.Н. Покровским подготавливала первые декреты по народному образованию, была одним из организаторов политико-просветительской работы. Занималась организацией пролетарского юношеского движения, стояла у истоков Социалистического союза рабочей молодёжи, комсомола и пионерской организации. В 1918 году избрана действительным членом Социалистической академии общественных наук. С ноября 1920 года – председатель Главполитпросвета при Наркомпросе. С 1921 года – председатель научно-методической секции Государственного ученого совета (ГУСа) Наркомпроса. Преподавала в Академии коммунистического воспитания. Была организатором ряда добровольных обществ: «Долой неграмотность», «Друг детей», председатель общества педагогов-марксистов.

С 1924 года — член ЦКК ВКП(б), с 1927 года – член ЦК партии. С 1929 года Крупская была заместителем наркома просвещения РСФСР. Крупская стала одним из создателей советской системы народного образования, сформулировав основную задачу нового просвещения: «Школа должна не только обучать, она должна быть центром коммунистического воспитания».

Н.К. Крупская — автор многочисленных работ о В.И. Ленине, трудов по коммунистическому воспитанию, педагогике и истории партии большевиков. Ей присуждена степень доктора педагогических наук. Награждена орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени.

Н.К. Крупская умерла 27 февраля 1939 года. Похоронена на Красной площади у Кремлёвской стены.

Н.К. Крупская родилась в Петербурге в семье демократически настроенного офицера. Будучи слушательницей Высших женских курсов в Петербурге, с 1890 года входила в марксистские студенческие кружки, вскоре сама стала руководить марксистским кружком студентов, затем была учительницей вечерней школы для рабочих в Петербурге, вела революционную пропаганду среди рабочих. В 1894 году встретилась с В.И. Лениным. В 1895 году участвовала в организации и работе организованного Лениным «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса». В 1896 году Крупская была арестована и семь месяцев находилась в тюрьме. В 1898 года приговорена к ссылке на 3 года в Уфимскую губернию, которая по её просьбе была заменена на село Шушенское Енисейской губернии, где отбывал ссылку Ленин; здесь Крупская стала его женой. По окончании ссылки, в марте 1901 года, Крупская уехала в Мюнхен, работала секретарём редакции «Искры», поддерживая связь с революционными организациями России, и принимала активное участие в подготовке II съезда РСДРП.

В период подготовки к III съезду партии (1905 г.) была секретарём редакции большевистской газеты «Вперёд». В ноябре 1905 года Крупская вместе с Лениным вернулась в Россию, в Петербург, работала секретарём ЦК партии. В годы реакции вновь эмигрировала, в качестве секретаря редакции большевистской газеты «Пролетарий» неутомимо восстанавливала связи с революционными организациями России. В 1911 году — преподаватель партийной школы в Лонжюмо. С 1912 года в Кракове помогала Ленину поддерживать связи с «Правдой» и большевистской фракцией 4-й Государственной думы. Во время Первой мировой войны была членом русской делегации на Международной женской конференции в Берне.

После свержения самодержавия, возратившись в Россию, Крупская работала в секретариате ЦК партии. Делегат VII Апрельской конференции и VI съезда РСДРП(б). В дни Октябрьской революции работала в Выборгском районном комитете РСДРП(б) и в Петроградском Совете. После победы Советской власти более 21 года была членом коллегии Народного комиссариата просвещения РСФСР, вместе с А.В. Луначарским и М.Н. Покровским подготавливала первые декреты по народному образованию, была одним из организаторов политико-просветительской работы. Занималась организацией пролетарского юношеского движения, стояла у истоков Социалистического союза рабочей молодёжи, комсомола и пионерской организации. В 1918 году избрана действительным членом Социалистической академии общественных наук. С ноября 1920 года – председатель Главполитпросвета при Наркомпросе. С 1921 года – председатель научно-методической секции Государственного ученого совета (ГУСа) Наркомпроса. Преподавала в Академии коммунистического воспитания. Была организатором ряда добровольных обществ: «Долой неграмотность», «Друг детей», председатель общества педагогов-марксистов.

С 1924 года — член ЦКК ВКП(б), с 1927 года – член ЦК партии. С 1929 года Крупская была заместителем наркома просвещения РСФСР. Крупская стала одним из создателей советской системы народного образования, сформулировав основную задачу нового просвещения: «Школа должна не только обучать, она должна быть центром коммунистического воспитания».

Н.К. Крупская — автор многочисленных работ о В.И. Ленине, трудов по коммунистическому воспитанию, педагогике и истории партии большевиков. Ей присуждена степень доктора педагогических наук. Награждена орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени.

Н.К. Крупская умерла 27 февраля 1939 года. Похоронена на Красной площади у Кремлёвской стены.

Показать больше

1 год назад

1 год назад

1 год назад

Османская палатка 17 века, захваченная во время битвы под Веной в 1683 году. Из льна, шелка и серебристой и позолоченной кожи. 20 м длиной, шириной 8 м и высота 6 м.

Сейчас на выставке в Вавельском королевском замке в Кракове, Польша.

Сейчас на выставке в Вавельском королевском замке в Кракове, Польша.

Показать больше

1 год назад

1 год назад

Первые недели Великой Отечественной войны были трагическим и страшным временем для Советского Союза. Тяжёлые поражения, большие потери, оставление огромных территорий — на страну обрушился мощнейший удар лучшей армии того времени, выполнявшей план «молниеносной войны».

Стремительное наступление гитлеровцев лишило сотни тысяч советских граждан возможности эвакуироваться. Для многих из них это стало смертным приговором.

В современной Украине крайне неохотно вспоминают историю так называемой «Львовской резни» — массовой расправы над еврейским и польским населением города Львова, развернувшейся сразу после оставления города Красной армией

Первой мишенью для гитлеровцев и украинских националистов стали евреи. Ближайший сподвижник Степана Бандеры Ярослав Стецько уже 25 июня 1941 года сообщал своему шефу: «Создаём милицию, которая поможет убирать евреев».

В ночь на 30 июня 1941 года части Красной армии покинули Львов, а около 4:30 утра в городе появились первые подразделения гитлеровцев, в числе которых был и печально известный разведывательно-диверсионный украинский батальон «Нахтигаль».

Вместе с этими частями в городе появилась и передовая группа Организации украинских националистов из двадцати человек во главе с Ярославом Стецько.

На некоторое время во Львове образовался вакуум власти, поскольку немецкая администрация сформирована не была, а вошедшие в город гитлеровские части фактически не вмешивались в действия националистов и бойцов батальона «Нахтигаль».

В результате так называемые «украинские милиционеры», а также местные жители из числа приверженцев националистов приняли сводить счёты с теми, кого они считали своими врагами, — с евреями, поляками и русскими.

Формальным поводом к развернувшемуся погрому стал расстрел заключённых в тюрьме НКВД, проведённый перед отступлением Красной армии. В число расстрелянных попали и ранее арестованные украинские националисты.

Евреи и поляки, оставшиеся во Львове, никакого отношения к казням националистов не имели, однако руководство ОУН во главе с Ярославом Стецько решило использовать этот предлог для масштабного погрома.

Командиры немецких частей во Львове докладывали: «30 июня и 1 июля в отношении евреев имели место крупные акции насилия, которые приняли характер наихудшего погрома. Жестоким и отвратительным поведением в отношении беззащитных людей полицейские силы подстрекают население».

Свидетели погромов во Львове рассказывали, что руководили избиениями, истязаниями и убийствами людей «украинские милиционеры», а также люди в гражданской одежде с голубовато-жёлтыми повязками на рукавах.

Особенность погрома во Львове заключается в том, что после него сохранилось достаточное количество фотодокументов. На фотографиях видно, как на улицах Львова «борцы за Украину» истязают и унижают женщин и стариков, раздевая их донага, подвергая издевательствам и избиениям.

«Нечеловеческие крики, разбитые головы, обезображенные тела и лица избитых, залитые кровью, смешанной с грязью, возбуждали кровожадные инстинкты черни, которая выла от наслаждения. Женщин и стариков, которые почти без дыхания лежали на земле, тыкали палками, волочили по земле», — вспоминали свидетели погромов.

После первого дня погромов во Львове лидеры националистов расклеили листовки, в которых говорилось: «Народ! Знай! Москва, Польша, венгры, евреи — это твои враги. Уничтожай их! Знай! Твоё руководство — это ОУН. Твой вождь — Степан Бандера».

Жертвами Львовского погрома стали, по самым скромным оценкам, 4000 человек.

С появлением в городе штаба айнзацгруппы СС, которому была поручена организация ликвидации еврейского населения Львова, так сказать, на официальном уровне, погромы прекратились. Однако это лишь означало, что массовые убийства стали осуществляться в организованном порядке.

Из 135–150 тысяч евреев, проживавших во Львове к моменту оккупации города гитлеровцами, до освобождения его Красной армией дожило всего 823 человека.

Как уже говорилось, истребляли не только евреев, но также представителей других «чуждых наций», в первую очередь, поляков и русских.

В ночь с 3 на 4 июля, между 22 часами и 2 часами ночи, во Львове состоялись аресты профессоров высших учебных заведений города, в основном поляков. Вместе с ними были арестованы члены их семей и прислуга. Позднее большая часть прислуги была освобождена.

Арестованных профессоров вывезли на Вулецкие холмы, где они были расстреляны. Вулецкие холмы стали постоянным местом казни во время гитлеровской оккупации. «Жертвы несли лопаты и должны были сами копать себе могилу, в которую они падали после расстрела», — показывали впоследствии свидетели расправ.

Часть арестованных преподавателей казнили во внутреннем дворике Воспитательного дома им. Абрахамовичей.

Аресты и казни львовской профессуры осуществлялись по заранее подготовленным спискам. По некоторым данным, в подготовке списков участвовали националисты из числа украинских студентов, переехавшие в Краков после занятия Львова Красной армией в 1939 году.

Аресты проводили несколько групп, состоящих из эсэсовцев, полиции и полевой жандармерии под руководством офицеров СС.

Действия групп разнились — если одни себя вели подчёркнуто корректно, то другие особо не скрывали, какая судьба уготована арестованным.

Стремительное наступление гитлеровцев лишило сотни тысяч советских граждан возможности эвакуироваться. Для многих из них это стало смертным приговором.

В современной Украине крайне неохотно вспоминают историю так называемой «Львовской резни» — массовой расправы над еврейским и польским населением города Львова, развернувшейся сразу после оставления города Красной армией

Первой мишенью для гитлеровцев и украинских националистов стали евреи. Ближайший сподвижник Степана Бандеры Ярослав Стецько уже 25 июня 1941 года сообщал своему шефу: «Создаём милицию, которая поможет убирать евреев».

В ночь на 30 июня 1941 года части Красной армии покинули Львов, а около 4:30 утра в городе появились первые подразделения гитлеровцев, в числе которых был и печально известный разведывательно-диверсионный украинский батальон «Нахтигаль».

Вместе с этими частями в городе появилась и передовая группа Организации украинских националистов из двадцати человек во главе с Ярославом Стецько.

На некоторое время во Львове образовался вакуум власти, поскольку немецкая администрация сформирована не была, а вошедшие в город гитлеровские части фактически не вмешивались в действия националистов и бойцов батальона «Нахтигаль».

В результате так называемые «украинские милиционеры», а также местные жители из числа приверженцев националистов приняли сводить счёты с теми, кого они считали своими врагами, — с евреями, поляками и русскими.

Формальным поводом к развернувшемуся погрому стал расстрел заключённых в тюрьме НКВД, проведённый перед отступлением Красной армии. В число расстрелянных попали и ранее арестованные украинские националисты.

Евреи и поляки, оставшиеся во Львове, никакого отношения к казням националистов не имели, однако руководство ОУН во главе с Ярославом Стецько решило использовать этот предлог для масштабного погрома.

Командиры немецких частей во Львове докладывали: «30 июня и 1 июля в отношении евреев имели место крупные акции насилия, которые приняли характер наихудшего погрома. Жестоким и отвратительным поведением в отношении беззащитных людей полицейские силы подстрекают население».

Свидетели погромов во Львове рассказывали, что руководили избиениями, истязаниями и убийствами людей «украинские милиционеры», а также люди в гражданской одежде с голубовато-жёлтыми повязками на рукавах.

Особенность погрома во Львове заключается в том, что после него сохранилось достаточное количество фотодокументов. На фотографиях видно, как на улицах Львова «борцы за Украину» истязают и унижают женщин и стариков, раздевая их донага, подвергая издевательствам и избиениям.

«Нечеловеческие крики, разбитые головы, обезображенные тела и лица избитых, залитые кровью, смешанной с грязью, возбуждали кровожадные инстинкты черни, которая выла от наслаждения. Женщин и стариков, которые почти без дыхания лежали на земле, тыкали палками, волочили по земле», — вспоминали свидетели погромов.

После первого дня погромов во Львове лидеры националистов расклеили листовки, в которых говорилось: «Народ! Знай! Москва, Польша, венгры, евреи — это твои враги. Уничтожай их! Знай! Твоё руководство — это ОУН. Твой вождь — Степан Бандера».

Жертвами Львовского погрома стали, по самым скромным оценкам, 4000 человек.

С появлением в городе штаба айнзацгруппы СС, которому была поручена организация ликвидации еврейского населения Львова, так сказать, на официальном уровне, погромы прекратились. Однако это лишь означало, что массовые убийства стали осуществляться в организованном порядке.

Из 135–150 тысяч евреев, проживавших во Львове к моменту оккупации города гитлеровцами, до освобождения его Красной армией дожило всего 823 человека.

Как уже говорилось, истребляли не только евреев, но также представителей других «чуждых наций», в первую очередь, поляков и русских.

В ночь с 3 на 4 июля, между 22 часами и 2 часами ночи, во Львове состоялись аресты профессоров высших учебных заведений города, в основном поляков. Вместе с ними были арестованы члены их семей и прислуга. Позднее большая часть прислуги была освобождена.

Арестованных профессоров вывезли на Вулецкие холмы, где они были расстреляны. Вулецкие холмы стали постоянным местом казни во время гитлеровской оккупации. «Жертвы несли лопаты и должны были сами копать себе могилу, в которую они падали после расстрела», — показывали впоследствии свидетели расправ.

Часть арестованных преподавателей казнили во внутреннем дворике Воспитательного дома им. Абрахамовичей.

Аресты и казни львовской профессуры осуществлялись по заранее подготовленным спискам. По некоторым данным, в подготовке списков участвовали националисты из числа украинских студентов, переехавшие в Краков после занятия Львова Красной армией в 1939 году.

Аресты проводили несколько групп, состоящих из эсэсовцев, полиции и полевой жандармерии под руководством офицеров СС.

Действия групп разнились — если одни себя вели подчёркнуто корректно, то другие особо не скрывали, какая судьба уготована арестованным.

Показать больше

1 год назад

На 9й день начала Великой Отечественной Войны, с 30 июня по 2 июля 1941 года во Львове произошел погром евреев.

В погроме также приняли участие украинские националисты из ОУН и толпа из местных жителей.

В ходе погрома местных евреев ловили, избивали, подвергали издевательствам на улицах города, а затем расстреливали. Жертвами погрома стали несколько тысяч евреев.

Утром 30 июня в городе была сформирована Украинская Народная милиция. В неё входили активисты ОУН, прибывшие из Кракова вместе с немцами, члены ОУН, жившие во Львове, и бывшие советские милиционеры, которые либо решили перейти на другую сторону, либо были членами ОУН, проникшими в Советскую милицию. ОУН поощряла активное участие украинской милиции в начавшихся погромах, сотрудников которой можно было опознать по нарукавным повязкам национальных цветов: жёлтого и синего. Бывшие советские милиционеры носили свою синюю советскую форму, но с украинским тризубом вместо Красной Звезды на фуражках.

Избиение евреев города местным населением началось 30 июня, а вечером украинские националисты распространили новость о провозглашении Украинского государства.

В погроме также приняли участие украинские националисты из ОУН и толпа из местных жителей.

В ходе погрома местных евреев ловили, избивали, подвергали издевательствам на улицах города, а затем расстреливали. Жертвами погрома стали несколько тысяч евреев.

Утром 30 июня в городе была сформирована Украинская Народная милиция. В неё входили активисты ОУН, прибывшие из Кракова вместе с немцами, члены ОУН, жившие во Львове, и бывшие советские милиционеры, которые либо решили перейти на другую сторону, либо были членами ОУН, проникшими в Советскую милицию. ОУН поощряла активное участие украинской милиции в начавшихся погромах, сотрудников которой можно было опознать по нарукавным повязкам национальных цветов: жёлтого и синего. Бывшие советские милиционеры носили свою синюю советскую форму, но с украинским тризубом вместо Красной Звезды на фуражках.

Избиение евреев города местным населением началось 30 июня, а вечером украинские националисты распространили новость о провозглашении Украинского государства.

Показать больше

2 годы назад

25 января 1901 года в селе Большое Козино (ныне — Нижегородская область) родился выдающийся советский военачальник, генерал-лейтенант авиации, дважды Герой Советского Союза ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ РЯЗАНОВ.

В мае 1920 года был призван в ряды РККА и назначен на должность лектора-агитатора в Нижегородском губернском военном комиссариате. В том же году вступил в ряды ВКП(б).

В 1921 году был направлен на учёбу на рабфак при Московском государственном университете, после окончания которого в 1922 году был направлен на учёбу в Коммунистический университет имени Я. М. Свердлова. Учёбу совмещал с работой преподавателя на вечерних общеобразовательных курсах и на курсах уездных партработников при ЦК ВКП(б), с апреля по октябрь 1924 года был инструктором Сокольнического райкома ВКП(б) Москвы.

С марта 1927 — командир звена учебной эскадрильи Ленинградской военной школы летчиков-наблюдателей, в 1928 году — на должность командира отряда 3-й военной школы лётчиков и летнабов имени К. Е. Ворошилова в Оренбурге, с мая 1929 года — командир звена Ленинградской военно-теоретической школы ВВС РККА. С февраля по октябрь 1930 года — помощник начальника учебного отдела Управления ВВС РККА.

В 1936 году окончил оперативный факультет Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского. С июля 1936 года — командир и комиссар 44-й авиационной бригады ВВС Сибирского военного округа (Красноярск).

В январе 1938 года исключен из партии по обвинению в отсутствии решительной борьбы по разоблачению врагов народа, их сообщников и ликвидации последствий вредительства. 12 марта 1938 года был арестован органами НКВД СССР, в апреле 1938 года полковник В. Г. Рязанов был уволен из Красной Армии. Обвинялся в участии в троцкистском антисоветском заговоре, в который якобы был вовлечён бывшим начальником ВВС РККА Я. И. Алкснисом (они были знакомы, поскольку в начале 1930-х годов Алкснис и Рязанов издали совместно несколько учебных пособий для авиационных училищ). 21 июля 1939 года освобождён в связи с прекращением дела.

В сентябре 1939 года был восстановлен в рядах армии и был назначен на должность преподавателя Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского. В декабре 1939 — марте 1940 участвовал в советско-финской войне, куда был откомандирован с большой группой преподавательского состава академии и где занимался организацией авиационной разведки.

С началом войны полковник Рязанов в июне 1941 года был назначен на должность заместителя командующего ВВС 5-й армии (Юго-Западный фронт), в августе того же года — на должность начальника группы контроля Управления ВВС Юго-Западного фронта, в декабре — на должность командира 76-й смешанной авиационной дивизии (Южный фронт), в марте 1942 года — на должность командира манёвренной авиагруппы Юго-Западного фронта, а в июле — на должность командира формирующейся 2-й истребительной авиационной армии в составе Резерва Верховного Главнокомандования, однако уже в конце июля армия была разделена на 2 группы по 2 авиационных дивизии, которые вскоре были включены в состав 1-й и 3-й воздушных армий.

В сентябре 1942 года генерал-майор Василий Георгиевич Рязанов был назначен на должность командира 1-го штурмового авиационного корпуса, который вскоре принимал участие в ходе Великолукской наступательной операции и освобождении города Великие Луки, а затем в составе 6-й воздушной армии участвовал в ликвидации демянского плацдарма противника.

В середине марта 1943 года корпус под командованием Рязанова был включён в состав 2-й, затем 5-й воздушных армий (Воронежский фронт), после чего участвовал в ходе Курской битвы, а также при освобождении Белгорода и Харькова. Во время битвы за Днепр корпус поддерживал войска Степного фронта при форсировании реки, а также при захвате и расширении плацдармов на её правом берегу.

С октября 1943 по январь 1944 года корпус под командованием Рязанова принимал участие в ходе наступательных операций Степного фронта, преобразованного в октябре 1943 года во 2-й Украинский, на криворожском, кировоградском и черкасском направлениях, а также при освобождении городов Знаменка, Черкассы, Кировоград. За отличия в боевых действиях при освобождении Кировограда корпус был удостоен почётного наименования «Кировоградский» и в феврале 1944 года преобразован в 1-й гвардейский штурмовой авиационный корпус.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» от 22 февраля 1944 года «образцовое выполнение боевых заданий командования при форсировании реки Днепр, развитие боевых успехов на правом берегу реки и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В июле 1944 года корпус был передан в состав 2-й воздушной армии (1-й Украинский фронт), после чего принимал участие в ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции, при уничтожении противника в районе города Броды, развитии наступления к рекам Caн и Висла, а также при их форсировании и захвате сандомирского плацдарма.

Вскоре корпус принимал участие в ходе Сандомирско-Силезской наступательной операции, а также при освобождении городов Ченстохова, Краков и Катовице, за что Василий Георгиевич Рязанов был награждён орденом Суворова 2 степени. Вскоре корпус принимал участие в ходе Нижнесилезской и Верхнесилезской наступательных операций, в ходе которых принимал участие в ходе разгрома группировки противника в районе города Оппельн (Ополе, Польша), а затем в ходе наступления фронта к реке Нейсе.

Вскоре корпус принимал участие в ходе Берлинской наступательной операции, а также способствовал успешному форсированию фронтом реки Нейсе, прорыву обороны противника на подступах к Берлину и при его штурме. За образцовое выполнение заданий командования корпус был награждён орденом Кутузова 2 степени, а за отличие при штурме Берлина был удостоен почётного наименования «Берлинский».

Маршал И.С. Конев вспоминал:

«Лётчики корпуса Рязанова были лучшими штурмовиками, каких я только знал за весь период войны. Сам Рязанов являлся командиром высокой культуры, высокой организованности, добросовестного отношения к выполнению своего воинского долга».

2 июня 1945 года В.Г. Рязанов получил вторую медаль «Золотая Звезда».

После окончания войны продолжил командовать корпусом в составе Центральной группы войск. В апреле 1949 года был назначен на должность командующего 69-й воздушной армией в составе Киевского военного округа.

Генерал-лейтенант авиации Василий Георгиевич Рязанов умер 8 июля 1951 года в Киеве.

В мае 1920 года был призван в ряды РККА и назначен на должность лектора-агитатора в Нижегородском губернском военном комиссариате. В том же году вступил в ряды ВКП(б).

В 1921 году был направлен на учёбу на рабфак при Московском государственном университете, после окончания которого в 1922 году был направлен на учёбу в Коммунистический университет имени Я. М. Свердлова. Учёбу совмещал с работой преподавателя на вечерних общеобразовательных курсах и на курсах уездных партработников при ЦК ВКП(б), с апреля по октябрь 1924 года был инструктором Сокольнического райкома ВКП(б) Москвы.

С марта 1927 — командир звена учебной эскадрильи Ленинградской военной школы летчиков-наблюдателей, в 1928 году — на должность командира отряда 3-й военной школы лётчиков и летнабов имени К. Е. Ворошилова в Оренбурге, с мая 1929 года — командир звена Ленинградской военно-теоретической школы ВВС РККА. С февраля по октябрь 1930 года — помощник начальника учебного отдела Управления ВВС РККА.

В 1936 году окончил оперативный факультет Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского. С июля 1936 года — командир и комиссар 44-й авиационной бригады ВВС Сибирского военного округа (Красноярск).

В январе 1938 года исключен из партии по обвинению в отсутствии решительной борьбы по разоблачению врагов народа, их сообщников и ликвидации последствий вредительства. 12 марта 1938 года был арестован органами НКВД СССР, в апреле 1938 года полковник В. Г. Рязанов был уволен из Красной Армии. Обвинялся в участии в троцкистском антисоветском заговоре, в который якобы был вовлечён бывшим начальником ВВС РККА Я. И. Алкснисом (они были знакомы, поскольку в начале 1930-х годов Алкснис и Рязанов издали совместно несколько учебных пособий для авиационных училищ). 21 июля 1939 года освобождён в связи с прекращением дела.

В сентябре 1939 года был восстановлен в рядах армии и был назначен на должность преподавателя Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского. В декабре 1939 — марте 1940 участвовал в советско-финской войне, куда был откомандирован с большой группой преподавательского состава академии и где занимался организацией авиационной разведки.

С началом войны полковник Рязанов в июне 1941 года был назначен на должность заместителя командующего ВВС 5-й армии (Юго-Западный фронт), в августе того же года — на должность начальника группы контроля Управления ВВС Юго-Западного фронта, в декабре — на должность командира 76-й смешанной авиационной дивизии (Южный фронт), в марте 1942 года — на должность командира манёвренной авиагруппы Юго-Западного фронта, а в июле — на должность командира формирующейся 2-й истребительной авиационной армии в составе Резерва Верховного Главнокомандования, однако уже в конце июля армия была разделена на 2 группы по 2 авиационных дивизии, которые вскоре были включены в состав 1-й и 3-й воздушных армий.

В сентябре 1942 года генерал-майор Василий Георгиевич Рязанов был назначен на должность командира 1-го штурмового авиационного корпуса, который вскоре принимал участие в ходе Великолукской наступательной операции и освобождении города Великие Луки, а затем в составе 6-й воздушной армии участвовал в ликвидации демянского плацдарма противника.

В середине марта 1943 года корпус под командованием Рязанова был включён в состав 2-й, затем 5-й воздушных армий (Воронежский фронт), после чего участвовал в ходе Курской битвы, а также при освобождении Белгорода и Харькова. Во время битвы за Днепр корпус поддерживал войска Степного фронта при форсировании реки, а также при захвате и расширении плацдармов на её правом берегу.

С октября 1943 по январь 1944 года корпус под командованием Рязанова принимал участие в ходе наступательных операций Степного фронта, преобразованного в октябре 1943 года во 2-й Украинский, на криворожском, кировоградском и черкасском направлениях, а также при освобождении городов Знаменка, Черкассы, Кировоград. За отличия в боевых действиях при освобождении Кировограда корпус был удостоен почётного наименования «Кировоградский» и в феврале 1944 года преобразован в 1-й гвардейский штурмовой авиационный корпус.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» от 22 февраля 1944 года «образцовое выполнение боевых заданий командования при форсировании реки Днепр, развитие боевых успехов на правом берегу реки и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В июле 1944 года корпус был передан в состав 2-й воздушной армии (1-й Украинский фронт), после чего принимал участие в ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции, при уничтожении противника в районе города Броды, развитии наступления к рекам Caн и Висла, а также при их форсировании и захвате сандомирского плацдарма.

Вскоре корпус принимал участие в ходе Сандомирско-Силезской наступательной операции, а также при освобождении городов Ченстохова, Краков и Катовице, за что Василий Георгиевич Рязанов был награждён орденом Суворова 2 степени. Вскоре корпус принимал участие в ходе Нижнесилезской и Верхнесилезской наступательных операций, в ходе которых принимал участие в ходе разгрома группировки противника в районе города Оппельн (Ополе, Польша), а затем в ходе наступления фронта к реке Нейсе.

Вскоре корпус принимал участие в ходе Берлинской наступательной операции, а также способствовал успешному форсированию фронтом реки Нейсе, прорыву обороны противника на подступах к Берлину и при его штурме. За образцовое выполнение заданий командования корпус был награждён орденом Кутузова 2 степени, а за отличие при штурме Берлина был удостоен почётного наименования «Берлинский».

Маршал И.С. Конев вспоминал:

«Лётчики корпуса Рязанова были лучшими штурмовиками, каких я только знал за весь период войны. Сам Рязанов являлся командиром высокой культуры, высокой организованности, добросовестного отношения к выполнению своего воинского долга».

2 июня 1945 года В.Г. Рязанов получил вторую медаль «Золотая Звезда».

После окончания войны продолжил командовать корпусом в составе Центральной группы войск. В апреле 1949 года был назначен на должность командующего 69-й воздушной армией в составе Киевского военного округа.

Генерал-лейтенант авиации Василий Георгиевич Рязанов умер 8 июля 1951 года в Киеве.

Показать больше

2 годы назад

19 января 1945 года в ходе Сандомирско-Силезской операции войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала И.С. КОНЕВА была полностью освобождёна от фашистов древняя польская столица КРАКОВ.

В тот же день войсками 1-го Белорусского фронта был освобождён ещё один польский город Лодзь в ходе Варшавско-Познанской наступательной операции. … Советские войска стремительным ударом обошли Краков и атаковали его с северо-востока, а не с востока, как ожидали гитлеровцы. Неожиданно потеряв укреплённые позиции, немцы вынуждены были панически отступать.

В тот же день войсками 1-го Белорусского фронта был освобождён ещё один польский город Лодзь в ходе Варшавско-Познанской наступательной операции. … Советские войска стремительным ударом обошли Краков и атаковали его с северо-востока, а не с востока, как ожидали гитлеровцы. Неожиданно потеряв укреплённые позиции, немцы вынуждены были панически отступать.

Показать больше

2 годы назад

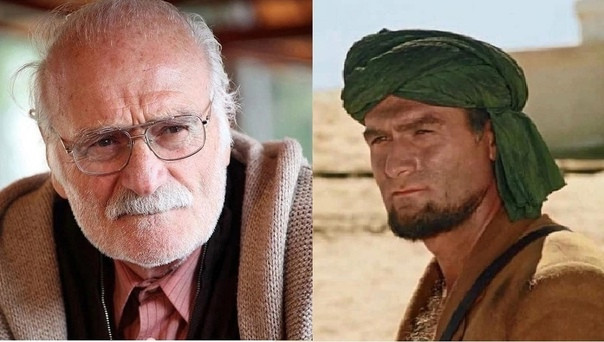

18 января 1945 года, советская спецгруппа Ботяна, спасла от уничтожения польский Краков, взорвав в замке Новы-Сонч, заготовленный немцами, тротил. Алексей Николаевич Ботян – легенда советской разведки, Герой России.

В 1945 году древний польский город уцелел, благодаря двум людям. Первый – это Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев, второй человек – Алексей Николаевич Ботян – имя человека, под командованием которого советские воины опередили гитлеровцев и, взорвав хранилище взрывчатки, а заодно с ним около 400 солдат противника, спасли Краков.

Он родился в Западной Белоруссии 28 января (10 февраля) 1917 года, в деревне Чертовицы Ошмянского уезда, в 78 км от Минска. После польско-советской войны его деревня оказалась на территории Второй Речи Посполитой, и белорус Алексей Ботян в чине унтер-офицера зенитного дивизиона Войска Польского вступил в схватку с врагом в первый же день Второй мировой войны – 1 сентября 1939 года его расчет сбил первый «Юнкерс».

Затем, последовали: сдача под Луцком в плен Красной армии, окончание в 1941 году советской разведшколы, участие в составе ОМСБОН (отдельной мотострелковой бригады особого назначения) в обороне Москвы, спецоперации в тылу врага, включая взрыв немецкого комиссариата в городе Овруч Житомирского района, уничтоживший 80 гитлеровских офицеров, в том числе специалистов по борьбе с партизанами и инспекторов из Германии…

На пути к Кракову, в польском городке Илжа еще недавно стоял обелиск с надписью: «Отсюда в ночь с 14 на 15 мая 1944 года вышли в бой с немецко-фашистскими оккупантами отряды Армии Людовой и разведывательно-диверсионная группа лейтенанта А. Ботяна – Алеши».

За год до победы, группе «Алёши» удалось закрепиться и развернуть активную разведывательную и диверсионную деятельность в районе древней польской столицы. Сражаться приходилось не только с гитлеровцами и карателями украинской дивизии СС «Галичина», но и с подлостью боевиков Армии Крайовой.

Тем не менее, многие польские патриоты помогали отряду.

В конце 1944 года бойцы «Алёши», с помощью польских соратников, захватили инженера-картографа Зигмунда Огарека, служившего в тыловом подразделении вермахта. При нём, находились карты оборонительных сооружений нацистов. Пленный сообщил ценные сведения о том, что в случае приближения советских войск , город должен превратиться в руины и информацию о складе взрывчатки, предназначенной, для уничтожения Кракова, плотины и мостов.

10 января 1945 года эти сведения были подтверждены – отряд Ботяна перехватил машину гитлеровских штабистов. В портфеле , одного из уничтоженных во время засады офицеров, обер-лейтенанта Франца Шлигеля, был обнаружен документ о минировании культурных памятников Кракова, плотины и мостов.

Небольшая коррекция касалась лишь времени подрыва – город предполагалось взорвать и затопить так, чтобы нанести этим максимальный урон советским войскам, стремительно наступавшим и оказавшимся гораздо ближе, чем рассчитывали гитлеровцы.

Однако, осуществить задуманное оккупанты не успели.

Организованный «Алёшей» взрыв уничтожил огромный склад со взрывчаткой 18 января.

А уже 19 января передовые части 1-го Украинского фронта маршала И.С. Конева, наступая, без применения артиллерии и орудий, смяли, стремительным броском, оборону немцев и ворвались в Краков.

В 1945 году древний польский город уцелел, благодаря двум людям. Первый – это Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев, второй человек – Алексей Николаевич Ботян – имя человека, под командованием которого советские воины опередили гитлеровцев и, взорвав хранилище взрывчатки, а заодно с ним около 400 солдат противника, спасли Краков.

Он родился в Западной Белоруссии 28 января (10 февраля) 1917 года, в деревне Чертовицы Ошмянского уезда, в 78 км от Минска. После польско-советской войны его деревня оказалась на территории Второй Речи Посполитой, и белорус Алексей Ботян в чине унтер-офицера зенитного дивизиона Войска Польского вступил в схватку с врагом в первый же день Второй мировой войны – 1 сентября 1939 года его расчет сбил первый «Юнкерс».

Затем, последовали: сдача под Луцком в плен Красной армии, окончание в 1941 году советской разведшколы, участие в составе ОМСБОН (отдельной мотострелковой бригады особого назначения) в обороне Москвы, спецоперации в тылу врага, включая взрыв немецкого комиссариата в городе Овруч Житомирского района, уничтоживший 80 гитлеровских офицеров, в том числе специалистов по борьбе с партизанами и инспекторов из Германии…

На пути к Кракову, в польском городке Илжа еще недавно стоял обелиск с надписью: «Отсюда в ночь с 14 на 15 мая 1944 года вышли в бой с немецко-фашистскими оккупантами отряды Армии Людовой и разведывательно-диверсионная группа лейтенанта А. Ботяна – Алеши».

За год до победы, группе «Алёши» удалось закрепиться и развернуть активную разведывательную и диверсионную деятельность в районе древней польской столицы. Сражаться приходилось не только с гитлеровцами и карателями украинской дивизии СС «Галичина», но и с подлостью боевиков Армии Крайовой.

Тем не менее, многие польские патриоты помогали отряду.

В конце 1944 года бойцы «Алёши», с помощью польских соратников, захватили инженера-картографа Зигмунда Огарека, служившего в тыловом подразделении вермахта. При нём, находились карты оборонительных сооружений нацистов. Пленный сообщил ценные сведения о том, что в случае приближения советских войск , город должен превратиться в руины и информацию о складе взрывчатки, предназначенной, для уничтожения Кракова, плотины и мостов.

10 января 1945 года эти сведения были подтверждены – отряд Ботяна перехватил машину гитлеровских штабистов. В портфеле , одного из уничтоженных во время засады офицеров, обер-лейтенанта Франца Шлигеля, был обнаружен документ о минировании культурных памятников Кракова, плотины и мостов.

Небольшая коррекция касалась лишь времени подрыва – город предполагалось взорвать и затопить так, чтобы нанести этим максимальный урон советским войскам, стремительно наступавшим и оказавшимся гораздо ближе, чем рассчитывали гитлеровцы.

Однако, осуществить задуманное оккупанты не успели.

Организованный «Алёшей» взрыв уничтожил огромный склад со взрывчаткой 18 января.

А уже 19 января передовые части 1-го Украинского фронта маршала И.С. Конева, наступая, без применения артиллерии и орудий, смяли, стремительным броском, оборону немцев и ворвались в Краков.

Показать больше

2 годы назад

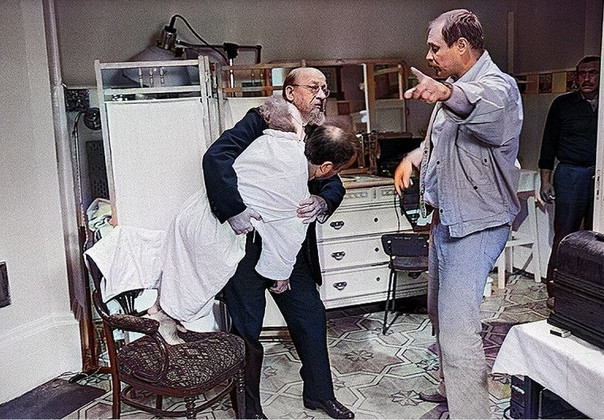

Как военнопленного на 50 лет забыли в советской психбольнице: Чем заплатил за свои грехи бывший солдат Вермахта

Для бывшего солдата венгерской армии Тома Андраша, который воевал на стороне Вермахта, война закончилась только в 2000 году. Именно тогда он смог вернуться домой. До этого времени его семья и власти считали его погибшим. Его судьба яркое свидетельство того, что любая война – огромная трагедия для всех ее участников.

Ее последствия находят отражения спустя десятилетия как в жизни социума в целом, так и в судьбе отдельных людей. Где же он столько времени находился в плену, и как у него получилось вернуться в Венгрию?

О том, что в местной психиатрической больнице находится пленный солдат, который воевал на стороне фашистов, писала вся местная пресса в ноябре 1999 года. Причем находился он там с 1947 года. На следующий год, в августе его встречали уже журналисты и близкие в Венгрии

Родился Андраш 5 декабря 1925 года в небольшом венгерском городке. Он рано лишился матери и сумел окончить всего пять классов школы, но уже вовсю работал на хозяйстве отца. Вероятно, жизнь молодого человека была настолько беспросветна, что он сам решил уйти на фронт. В состав армии Вермахта Андраш вступил в 1943 году и сразу же был направлен на Восточный фронт. На тот момент ему было 17 лет, и в армию он пошел по собственному желанию. Поскольку ему не было на тот момент полных 18 лет, было получено согласие родителей. Что весьма удивительно, ведь это был переломный момент войны.

Однако довольно скоро он разочаровался в своих идеалах. Этому способствовали бесчинства со стороны своих же однополчан, свидетелем которых он регулярно становился. По национальности он был мадьяром, их же в Советском союзе считали наиболее жесткими представителями гитлеровской армии.

Он мечтал, чтобы все это скорее закончилось, и он бы вернулся домой. Однако этому суждено было сбыться совсем не скоро. Уже летом 1944 года, когда красноармейцы завершали Белорусскую наступательную операцию и освобождали Польшу, Андраш попадает в плен под Краковым. Его направляют в лагерь в Ленинградской области. План по репатриации военнопленных, находившихся на территории Советского Союза, был подписан уже в мае 1945 года. Согласно ему, в первую очередь, отправке на родину подлежали больные, инвалиды, те, кто по тем или иным причинам был нетрудоспособен.

Молодой Андраш был вполне здоров, поэтому в лагере пробыл до 1947 года. Советская сторона, перед тем как отправить пленных на родину, проводила их осмотр и при необходимости лечила. Для этих целей был выделен госпиталь в Кировской области. По мнению историков, проблемы с психикой у пленного начались именно во время пересылки в госпиталь. Венгры вообще очень тяжело переносили русские зимы и для многих из них эта поездка, организованная с благими намерениями, стала последней.

Андраш, который страдал от морозов и видел, как другие от него гибли, получил нервный срыв. Еще в дороге он стал замкнутым, сбивчиво отвечал на вопросы охраны и даже стал выглядеть иначе. В госпитале, который находился в деревне Тарасовы Кировской области, врачи подтвердили, что его поведение имеет отклонения. Так он попал в психиатрическую больницу в городе Котельнич.

В том же 1947 году всех венгерских солдат отправили на родину, а вот Андраш так и остался в психиатрической больнице. Про него просто забыли. Оно и не удивительно, ведь никаких документов у него не было. Была только сопроводительная записка, которую врачи из госпиталя написали своим коллегам из психиатрической больницы. Здесь ему уже завели историю болезни и диагностировали приступ шизофрении.

Именно отсутствие документов и невозможность пациента идентифицировать себя самостоятельно и стали причиной того, что он остался здесь на 53 года.

Его поведение вызывало обеспокоенность у врачей. Он отказывался принимать лекарства, был агрессивен, плохо ел. Практически не говорил по-русски, за исключением нескольких фраз. На вопросы отвечал неохотно, ни с кем не контактировал. Впрочем, был у него друг, местный сантехник, который сумел найти с ним общий язык и даже научил его некоторым премудростям профессии.

Документы ему восстановили, но имя записали на слух, так он стал Томашом Андриашем. В это время его семья, искавшая его по старым данным, считала его пропавшим без вести. Ведь никакой информации о нем не было.

Когда главным врачом больницы стал Юрий Петухов, сыгравший огромную роль в судьбе Андраша, Советского Союза уже не существовало. Он даже пытался связаться с властями Венгрии, для того чтобы узнать о происхождении своего пациента. Но напоминание о фашистском прошлом было совсем не на руку этой стране, поэтому обращение осталось без должного внимания.

Однако неравнодушный врач все же добился своего и выяснил личность загадочного пациента. После того как он познакомился с директором местной детской колонии, который долгое время прожил в Венгрии и свободно говорил на венгерском, дело сдвинулось с мертвой точки. Человек, говоривший на его родном языке, смог расположить к себе Андраша. Он получил у него согласие сняться для сюжета в новостях, чтобы о нем могли узнать максимальное количество людей.

Информация о странном пациенте стала распространяться по стране, вызвала интерес и у венгерских СМИ. Огромное количество семей откликнулись на эти публикации, видимо не теряя надежды найти своего родственника живым. Таких семей было больше 80. Была проведена даже генетическая экспертиза для подтверждения родства. Сам Андраш к этому времени уже был неузнаваем, все-таки прошло очень много времени, да и тяжелая болезнь сделало свое дело. Даже родной язык он к этому времени успел подзабыть, ведь долгое время на нем не разговаривал. Анализы сводной сестры подтвердили его родственную связь с этой семьей.

Несмотря на то, что Венгрия поначалу открещивалась от Андраша, всячески игнорируя обращения российской стороны, когда ситуация приобрела иной оборот и об этом узнала общественность, в том числе и венгерская, Андраша встретили как героя. Ему присвоили звание младшего сержанта и назначили пенсию. Все это время, которое он провел в психиатрической больнице, он считался военнослужащим, поэтому ему было выплачено все жалование за этот период.

Сразу после возвращения, Венгерская сторона затеяла полное медицинское обследование Андраша. Открыто было заявлено, что диагноз, поставленный советскими врачами, сомнителен. На протяжении нескольких месяцев его исследовали лучшие психиатры. В конечном итоге, они подтвердили диагноз, поставленный советской стороной. Причем сам факт того, что в советской больнице он не прожил бы столько времени без должного ухода и лечения, никого не смущал. Да и то, что именно российская сторона была куда больше обеспокоена судьбой солдата вражеской армии – тоже.

После возвращения на родину он смог общаться с людьми, жил обычной жизнью пенсионера, много читал. Его не стало в марте 2004 года.

Для бывшего солдата венгерской армии Тома Андраша, который воевал на стороне Вермахта, война закончилась только в 2000 году. Именно тогда он смог вернуться домой. До этого времени его семья и власти считали его погибшим. Его судьба яркое свидетельство того, что любая война – огромная трагедия для всех ее участников.

Ее последствия находят отражения спустя десятилетия как в жизни социума в целом, так и в судьбе отдельных людей. Где же он столько времени находился в плену, и как у него получилось вернуться в Венгрию?

О том, что в местной психиатрической больнице находится пленный солдат, который воевал на стороне фашистов, писала вся местная пресса в ноябре 1999 года. Причем находился он там с 1947 года. На следующий год, в августе его встречали уже журналисты и близкие в Венгрии

Родился Андраш 5 декабря 1925 года в небольшом венгерском городке. Он рано лишился матери и сумел окончить всего пять классов школы, но уже вовсю работал на хозяйстве отца. Вероятно, жизнь молодого человека была настолько беспросветна, что он сам решил уйти на фронт. В состав армии Вермахта Андраш вступил в 1943 году и сразу же был направлен на Восточный фронт. На тот момент ему было 17 лет, и в армию он пошел по собственному желанию. Поскольку ему не было на тот момент полных 18 лет, было получено согласие родителей. Что весьма удивительно, ведь это был переломный момент войны.

Однако довольно скоро он разочаровался в своих идеалах. Этому способствовали бесчинства со стороны своих же однополчан, свидетелем которых он регулярно становился. По национальности он был мадьяром, их же в Советском союзе считали наиболее жесткими представителями гитлеровской армии.

Он мечтал, чтобы все это скорее закончилось, и он бы вернулся домой. Однако этому суждено было сбыться совсем не скоро. Уже летом 1944 года, когда красноармейцы завершали Белорусскую наступательную операцию и освобождали Польшу, Андраш попадает в плен под Краковым. Его направляют в лагерь в Ленинградской области. План по репатриации военнопленных, находившихся на территории Советского Союза, был подписан уже в мае 1945 года. Согласно ему, в первую очередь, отправке на родину подлежали больные, инвалиды, те, кто по тем или иным причинам был нетрудоспособен.

Молодой Андраш был вполне здоров, поэтому в лагере пробыл до 1947 года. Советская сторона, перед тем как отправить пленных на родину, проводила их осмотр и при необходимости лечила. Для этих целей был выделен госпиталь в Кировской области. По мнению историков, проблемы с психикой у пленного начались именно во время пересылки в госпиталь. Венгры вообще очень тяжело переносили русские зимы и для многих из них эта поездка, организованная с благими намерениями, стала последней.

Андраш, который страдал от морозов и видел, как другие от него гибли, получил нервный срыв. Еще в дороге он стал замкнутым, сбивчиво отвечал на вопросы охраны и даже стал выглядеть иначе. В госпитале, который находился в деревне Тарасовы Кировской области, врачи подтвердили, что его поведение имеет отклонения. Так он попал в психиатрическую больницу в городе Котельнич.

В том же 1947 году всех венгерских солдат отправили на родину, а вот Андраш так и остался в психиатрической больнице. Про него просто забыли. Оно и не удивительно, ведь никаких документов у него не было. Была только сопроводительная записка, которую врачи из госпиталя написали своим коллегам из психиатрической больницы. Здесь ему уже завели историю болезни и диагностировали приступ шизофрении.

Именно отсутствие документов и невозможность пациента идентифицировать себя самостоятельно и стали причиной того, что он остался здесь на 53 года.

Его поведение вызывало обеспокоенность у врачей. Он отказывался принимать лекарства, был агрессивен, плохо ел. Практически не говорил по-русски, за исключением нескольких фраз. На вопросы отвечал неохотно, ни с кем не контактировал. Впрочем, был у него друг, местный сантехник, который сумел найти с ним общий язык и даже научил его некоторым премудростям профессии.

Документы ему восстановили, но имя записали на слух, так он стал Томашом Андриашем. В это время его семья, искавшая его по старым данным, считала его пропавшим без вести. Ведь никакой информации о нем не было.

Когда главным врачом больницы стал Юрий Петухов, сыгравший огромную роль в судьбе Андраша, Советского Союза уже не существовало. Он даже пытался связаться с властями Венгрии, для того чтобы узнать о происхождении своего пациента. Но напоминание о фашистском прошлом было совсем не на руку этой стране, поэтому обращение осталось без должного внимания.

Однако неравнодушный врач все же добился своего и выяснил личность загадочного пациента. После того как он познакомился с директором местной детской колонии, который долгое время прожил в Венгрии и свободно говорил на венгерском, дело сдвинулось с мертвой точки. Человек, говоривший на его родном языке, смог расположить к себе Андраша. Он получил у него согласие сняться для сюжета в новостях, чтобы о нем могли узнать максимальное количество людей.

Информация о странном пациенте стала распространяться по стране, вызвала интерес и у венгерских СМИ. Огромное количество семей откликнулись на эти публикации, видимо не теряя надежды найти своего родственника живым. Таких семей было больше 80. Была проведена даже генетическая экспертиза для подтверждения родства. Сам Андраш к этому времени уже был неузнаваем, все-таки прошло очень много времени, да и тяжелая болезнь сделало свое дело. Даже родной язык он к этому времени успел подзабыть, ведь долгое время на нем не разговаривал. Анализы сводной сестры подтвердили его родственную связь с этой семьей.

Несмотря на то, что Венгрия поначалу открещивалась от Андраша, всячески игнорируя обращения российской стороны, когда ситуация приобрела иной оборот и об этом узнала общественность, в том числе и венгерская, Андраша встретили как героя. Ему присвоили звание младшего сержанта и назначили пенсию. Все это время, которое он провел в психиатрической больнице, он считался военнослужащим, поэтому ему было выплачено все жалование за этот период.