6 ч. назад

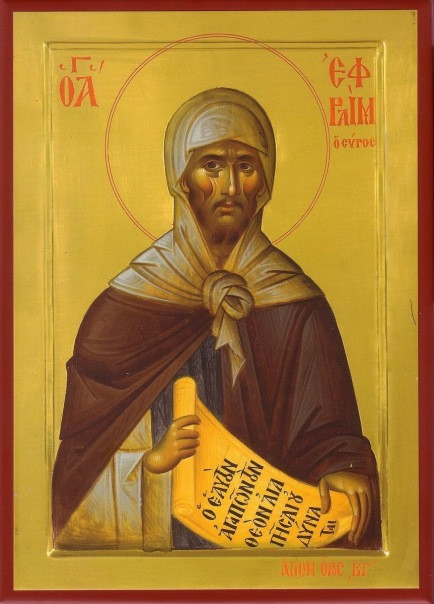

Церковь - это не собрание святых, а толпа кающихся грешников

#Ефрем_Сирин @qfathers

#Церковь @qfathers

#Ефрем_Сирин @qfathers

#Церковь @qfathers

Показать больше

6 ч. назад

Крестовые походы изменили не только карту мира, но и баланс сил в Европе и Восточном Средиземноморье. Их причины — это редкий пример того, как церковь, князья и купцы оказались союзниками ради своих целей.

18 ч. назад

Усадьба Валуево

📌 Усадьба Валуево была известна с начала XVII века.

📌 В 1742 году поместье приобрёл генерал-аншеф Д. А. Шепелев, который построил здесь деревянный одноэтажный особняк и каменную церковь в честь Покрова Богородицы (церковь была снесена в 1930-е годы).

📌 После смерти Шепелева усадьба перешла к фрейлине Марии Кошелевой, а затем к её племяннице, княжне Екатерине Волконской, в замужестве графине Мусиной-Пушкиной. В конце XVIII — начале XIX века Екатерина и её супруг, граф Алексей Иванович, создали гармоничный усадебный ансамбль.

📌 В 1856 году усадьбу приобрёл князь Владимир Четвертинский, после его смерти имение унаследовала его сестра Вера Борисовна.

📌 В 1920 году усадьба была национализирована и использовалась как дом отдыха для московских рабочих, а во время битвы за Москву — как госпиталь.

📌 С 1980 года на территории функционирует Клинический Санаторий «Валуево».

📌 Усадьба Валуево была известна с начала XVII века.

📌 В 1742 году поместье приобрёл генерал-аншеф Д. А. Шепелев, который построил здесь деревянный одноэтажный особняк и каменную церковь в честь Покрова Богородицы (церковь была снесена в 1930-е годы).

📌 После смерти Шепелева усадьба перешла к фрейлине Марии Кошелевой, а затем к её племяннице, княжне Екатерине Волконской, в замужестве графине Мусиной-Пушкиной. В конце XVIII — начале XIX века Екатерина и её супруг, граф Алексей Иванович, создали гармоничный усадебный ансамбль.

📌 В 1856 году усадьбу приобрёл князь Владимир Четвертинский, после его смерти имение унаследовала его сестра Вера Борисовна.

📌 В 1920 году усадьба была национализирована и использовалась как дом отдыха для московских рабочих, а во время битвы за Москву — как госпиталь.

📌 С 1980 года на территории функционирует Клинический Санаторий «Валуево».

Показать больше

18 ч. назад

Голицынская больница

📌 Была открыта в Москве в 1802 году как «больница для бедных».

📌 Строилась в 1796–1801 годах по проекту архитектора Матвея Фёдоровича Казакова.

📌 Деньги на строительство завещал князь Дмитрий Михайлович Голицын.

📌 Состоит из главного корпуса с тремя этажами и двух боковых двухэтажных флигелей.

📌 Центральная часть выделена значительно выступающим дорическим портиком с тяжёлой балюстрадой, шестью колоннами и парадными лестницами.

📌 Центральный зал с церковью-ротондой делит здание на две половины. Каждая из них представляет собой отдельный комплекс и имеет собственный вход.

📌 Четыре палаты, расположенные вокруг неё, изначально задумывались, как кабинеты директора больницы и её высшего руководства. Здесь присутствует лепнина и росписи.

📌 В настоящее время Голицынская больница — одно из ведущих многопрофильных лечебных учреждений Москвы.

🗺 Ленинский просп., 8, корп. 12, Москва (https://yandex.ru/maps/-/C...

📌 Была открыта в Москве в 1802 году как «больница для бедных».

📌 Строилась в 1796–1801 годах по проекту архитектора Матвея Фёдоровича Казакова.

📌 Деньги на строительство завещал князь Дмитрий Михайлович Голицын.

📌 Состоит из главного корпуса с тремя этажами и двух боковых двухэтажных флигелей.

📌 Центральная часть выделена значительно выступающим дорическим портиком с тяжёлой балюстрадой, шестью колоннами и парадными лестницами.

📌 Центральный зал с церковью-ротондой делит здание на две половины. Каждая из них представляет собой отдельный комплекс и имеет собственный вход.

📌 Четыре палаты, расположенные вокруг неё, изначально задумывались, как кабинеты директора больницы и её высшего руководства. Здесь присутствует лепнина и росписи.

📌 В настоящее время Голицынская больница — одно из ведущих многопрофильных лечебных учреждений Москвы.

🗺 Ленинский просп., 8, корп. 12, Москва (https://yandex.ru/maps/-/C...

Показать больше

24 ч. назад

27 ИЮЛЯ: НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ К ПАДОВСКОМУ КАРЬЕРУ! 🌍✨

Готовы к приключениям и потрясающим кадрам? Отправляемся в одно из самых живописных мест Самарской области — Падовский карьер! Это место, где природа создала удивительные пейзажи: бирюзовое озеро, обрамленное огненно-рыжими скалами, словно сошедшими с другой планеты. Здесь можно почувствовать себя исследователем далеких миров и сделать замечательные фото! 📸🔥

💰 Стоимость:

• 1900 ₽ - взрослый

• 1700 ₽ - детский

🔗 Подробности: https://vk.com/market/prod...

Что вас ждёт?

✔ Падовский карьер — спустимся к озеру, исследуем древние слои пород и, возможно, найдём окаменелости!

✔ Церковь Сергия Радонежского — насладимся красотой старинного храма с уникальными росписями.

✔ Горельники — прогуляемся по разноцветному карьеру, который особенно прекрасен в лучах заката!

Готовы к приключениям и потрясающим кадрам? Отправляемся в одно из самых живописных мест Самарской области — Падовский карьер! Это место, где природа создала удивительные пейзажи: бирюзовое озеро, обрамленное огненно-рыжими скалами, словно сошедшими с другой планеты. Здесь можно почувствовать себя исследователем далеких миров и сделать замечательные фото! 📸🔥

💰 Стоимость:

• 1900 ₽ - взрослый

• 1700 ₽ - детский

🔗 Подробности: https://vk.com/market/prod...

Что вас ждёт?

✔ Падовский карьер — спустимся к озеру, исследуем древние слои пород и, возможно, найдём окаменелости!

✔ Церковь Сергия Радонежского — насладимся красотой старинного храма с уникальными росписями.

✔ Горельники — прогуляемся по разноцветному карьеру, который особенно прекрасен в лучах заката!

Показать больше

1 д. назад

Баня для невесты: главные секреты русского ритуала перед свадьбой

На Руси подготовка к свадьбе считалась не менее важным периодом в жизни будущих супругов, чем само бракосочетание (венчание). Как утверждает А.В. Шевцов, автор издания «История государства российского», подготовка к свадьбе начиналась с устройства постели для новобрачных.

Опочивальню устраивали в сеннике. Постель собирали из сорока снопов, ковров и перин. В головах постели ставили кадь с житом и венчальные свечи. Здесь же нередко размещали кружки с медом, калачи, а также приносили две нагольные шубы. Во всех углах комнаты вешали стрелы и собольи шкурки. Иконы, расположенные в головах постели, закрывали.

Примечательно, что, по словам Аллы Соколовой, автора книги «Традиции русской народной свадьбы», белье для брачного ложа молодых готовили члены семьи невесты. А вот некоторыми другими предметами девушку должен был обеспечить жених.

Так, перед свадьбой невеста мылась в бане мылом, присланным суженым. Что интересно, особенную роль в свадебных обрядах играло именно это мыло. Невеста, помывшись мылом, которое ей подарил жених, бросала его через плечо вместе с веником и лентой из косы, и та подружка, которой удавалось поймать один из этих предметов, согласно поверьям, должна была в скором времени тоже выйти замуж.

Обязательная процедура

Вообще баня была обязательной процедурой перед свадьбой. Однако походу в баню тоже предшествовала подготовка. Ольга Щербакова, автор труда «Фольклорно-этнографические и песенные традиции русских Алтая», утверждает, что именно тогда совершался обряд расплетания косы. Подруги невесты (либо она сама) с причитаниями просили поочередно отца, мать, братьев и сестер расплести косу.

Отец, подойдя к дочери, расплетал немного. Потом следовало обращение к матери, братьям и сестрам. Каждый из них делал то же самое. Оставшуюся часть косы расплетали девушки. Затем невесту брали под руки, накрывали платком и отправлялись в баню.

Как пишет Н.А. Юдина в своей «Энциклопедии русских обычаев», баню специально топили для невесты накануне торжества. Во время мытья невесту и ее подружек охраняли караульщики, в роли которых выступали друзья жениха или родственники невесты.

А вот топил баню брат невесты, воду же носила ее сестра. При этом, по словам Натальи Колпаковой, автора книги «Лирика русской свадьбы», воду для бани невесты запрещено было брать из реки, на берегу которой сидели солдатские жены или матери.

Считалось, что такая вода может принести несчастье молодым. Возможно, эта примета связана с тем, что раньше в армии служили по 25 лет, поэтому проводы солдата нередко становились последним разом, когда его видели в живых.

Третья струя

С умыванием речной водой на Руси было связано множество свадебных ритуалов. Например, если верить Н.И. Толстому и Т.А. Агапкиной, авторам этнолингвистического словаря «Славянские древности», у русских устраивалось умывание гостей (умои, умывки). Воду для умывания молодых и гостей приносила невеста. Молодые же чаще всего сами шли умываться к реке.

При этом, по утверждению Натальи Колпаковой, автора книги «Лирика русской свадьбы», подойдя к реке невеста не умывалась первой и второй струей пробегающей мимо нее речной воды. В этих струях могли умываться и отравить воду ее недруги. Будущая жена умывалась только третьей струей.

Кроме того, как указано в издании «Из истории русской культуры» (Урсула Вуйчицка), русские невесты, умывшись (в одиночестве или вместе с женихом) на реке, набирали воду в сосуд и окропляли ею дома женихов, иногда коров и лошадей.

Ритуал совершался обыкновенно рано утром. Кстати, мылу, о котором упоминалось ранее, также приписывали некие магические свойства. Как отмечает Федор Сороколетов в «Словаре русских народных говоров», мыло, которым умывалась невеста перед венчанием, она везла с собой в церковь.

Впоследствии это мыло использовали для купания детей или, к примеру, для промывания больных глаз, что, согласно поверьям, способствовало выздоровлению.

На Руси подготовка к свадьбе считалась не менее важным периодом в жизни будущих супругов, чем само бракосочетание (венчание). Как утверждает А.В. Шевцов, автор издания «История государства российского», подготовка к свадьбе начиналась с устройства постели для новобрачных.

Опочивальню устраивали в сеннике. Постель собирали из сорока снопов, ковров и перин. В головах постели ставили кадь с житом и венчальные свечи. Здесь же нередко размещали кружки с медом, калачи, а также приносили две нагольные шубы. Во всех углах комнаты вешали стрелы и собольи шкурки. Иконы, расположенные в головах постели, закрывали.

Примечательно, что, по словам Аллы Соколовой, автора книги «Традиции русской народной свадьбы», белье для брачного ложа молодых готовили члены семьи невесты. А вот некоторыми другими предметами девушку должен был обеспечить жених.

Так, перед свадьбой невеста мылась в бане мылом, присланным суженым. Что интересно, особенную роль в свадебных обрядах играло именно это мыло. Невеста, помывшись мылом, которое ей подарил жених, бросала его через плечо вместе с веником и лентой из косы, и та подружка, которой удавалось поймать один из этих предметов, согласно поверьям, должна была в скором времени тоже выйти замуж.

Обязательная процедура

Вообще баня была обязательной процедурой перед свадьбой. Однако походу в баню тоже предшествовала подготовка. Ольга Щербакова, автор труда «Фольклорно-этнографические и песенные традиции русских Алтая», утверждает, что именно тогда совершался обряд расплетания косы. Подруги невесты (либо она сама) с причитаниями просили поочередно отца, мать, братьев и сестер расплести косу.

Отец, подойдя к дочери, расплетал немного. Потом следовало обращение к матери, братьям и сестрам. Каждый из них делал то же самое. Оставшуюся часть косы расплетали девушки. Затем невесту брали под руки, накрывали платком и отправлялись в баню.

Как пишет Н.А. Юдина в своей «Энциклопедии русских обычаев», баню специально топили для невесты накануне торжества. Во время мытья невесту и ее подружек охраняли караульщики, в роли которых выступали друзья жениха или родственники невесты.

А вот топил баню брат невесты, воду же носила ее сестра. При этом, по словам Натальи Колпаковой, автора книги «Лирика русской свадьбы», воду для бани невесты запрещено было брать из реки, на берегу которой сидели солдатские жены или матери.

Считалось, что такая вода может принести несчастье молодым. Возможно, эта примета связана с тем, что раньше в армии служили по 25 лет, поэтому проводы солдата нередко становились последним разом, когда его видели в живых.

Третья струя

С умыванием речной водой на Руси было связано множество свадебных ритуалов. Например, если верить Н.И. Толстому и Т.А. Агапкиной, авторам этнолингвистического словаря «Славянские древности», у русских устраивалось умывание гостей (умои, умывки). Воду для умывания молодых и гостей приносила невеста. Молодые же чаще всего сами шли умываться к реке.

При этом, по утверждению Натальи Колпаковой, автора книги «Лирика русской свадьбы», подойдя к реке невеста не умывалась первой и второй струей пробегающей мимо нее речной воды. В этих струях могли умываться и отравить воду ее недруги. Будущая жена умывалась только третьей струей.

Кроме того, как указано в издании «Из истории русской культуры» (Урсула Вуйчицка), русские невесты, умывшись (в одиночестве или вместе с женихом) на реке, набирали воду в сосуд и окропляли ею дома женихов, иногда коров и лошадей.

Ритуал совершался обыкновенно рано утром. Кстати, мылу, о котором упоминалось ранее, также приписывали некие магические свойства. Как отмечает Федор Сороколетов в «Словаре русских народных говоров», мыло, которым умывалась невеста перед венчанием, она везла с собой в церковь.

Впоследствии это мыло использовали для купания детей или, к примеру, для промывания больных глаз, что, согласно поверьям, способствовало выздоровлению.

Показать больше

1 д. назад

Самый старый действующий православный храм Европы

Церковь Иоанна Предтечи, расположенная в Керчи, Крым, является старейшим действующим православным храмом Европы. Построенная в IX веке на фундаменте более древнего сооружения, она пережила множество исторических событий, включая землетрясения и войны.

По преданию, первый храм на этом месте мог быть основан апостолом Андреем Первозванным в 65 году нашей эры, когда он проповедовал в Причерноморье. Однако исторические доказательства этого путешествия остаются спорными. Тем не менее, возраст самой церкви не вызывает сомнений.

За свою долгую историю храм претерпевал изменения: некоторое время он использовался как мечеть, а его уникальные фрески были утрачены. В 1917 году исчез камень с отпечатком стопы, который связывали с апостолом Андреем. Несмотря на утраты, храм сохранил свою архитектурную целостность благодаря особой конструкции стен.

Церковь Иоанна Предтечи, расположенная в Керчи, Крым, является старейшим действующим православным храмом Европы. Построенная в IX веке на фундаменте более древнего сооружения, она пережила множество исторических событий, включая землетрясения и войны.

По преданию, первый храм на этом месте мог быть основан апостолом Андреем Первозванным в 65 году нашей эры, когда он проповедовал в Причерноморье. Однако исторические доказательства этого путешествия остаются спорными. Тем не менее, возраст самой церкви не вызывает сомнений.

За свою долгую историю храм претерпевал изменения: некоторое время он использовался как мечеть, а его уникальные фрески были утрачены. В 1917 году исчез камень с отпечатком стопы, который связывали с апостолом Андреем. Несмотря на утраты, храм сохранил свою архитектурную целостность благодаря особой конструкции стен.

Показать больше

1 д. назад

Всем здравствуйте!

Цель вступить в здоровые комфортные отношения с перспективами на семью, а там как пойдет. Так вышло, что я свободен, и где искать пару до конца не понимаю, а хочется быть вместе , особенно в такие непростые и тяжелые времена. Быть друг другу поддержкой.

Вкратце о себе: мне 29 лет, возраст спутника не так важен, +/- 5 лет. Здоров , рост 173. Кому важен гороскоп ,у меня рыбы. Православный. Без фанатизма , не сильно разбираюсь в религии , но по воскресеньям в церковь захожу. Местный , есть кв. Работаю, зп небольшая средняя, по необходимости подрабатываю. Хожу в спорт зал без фанатизма. Из увлечений , бильярд, сходить в бар по возможности, прогулки, люблю Пушкин. Читаю, смотрю сериалы если попадается хороший. Из музыки , зарубежные рок и инди , старая музыка, из русской - Дельфин, Земфира , Сплин. Сентиментален от сцен в кино фильмах. Выпиваю, нечасто, но в такие времена и немного замороченное состояние бывать хочется выпить чаще обычного. Сам по себе не злой , не агрессивный. Спокойный , рассудительный.

Всем добра и ✌️☮️

Цель вступить в здоровые комфортные отношения с перспективами на семью, а там как пойдет. Так вышло, что я свободен, и где искать пару до конца не понимаю, а хочется быть вместе , особенно в такие непростые и тяжелые времена. Быть друг другу поддержкой.

Вкратце о себе: мне 29 лет, возраст спутника не так важен, +/- 5 лет. Здоров , рост 173. Кому важен гороскоп ,у меня рыбы. Православный. Без фанатизма , не сильно разбираюсь в религии , но по воскресеньям в церковь захожу. Местный , есть кв. Работаю, зп небольшая средняя, по необходимости подрабатываю. Хожу в спорт зал без фанатизма. Из увлечений , бильярд, сходить в бар по возможности, прогулки, люблю Пушкин. Читаю, смотрю сериалы если попадается хороший. Из музыки , зарубежные рок и инди , старая музыка, из русской - Дельфин, Земфира , Сплин. Сентиментален от сцен в кино фильмах. Выпиваю, нечасто, но в такие времена и немного замороченное состояние бывать хочется выпить чаще обычного. Сам по себе не злой , не агрессивный. Спокойный , рассудительный.

Всем добра и ✌️☮️

Показать больше

2 дн. назад

Потрясающий дворец на берегу залива. Пока держится, но ощущается флер заброшенности.

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, между прочим! Смотрим на красоту, пока за окном дождь(

Усадьба Знаменка. В 1755 г. мызу, которая уже называлась «Знаменкой», приобрел генерал-фельдмаршал А.Г. Разумовский, фаворит императрицы Елизаветы Петровны. Именно тогда и был построен, предположительно по проекту Ф.-Б. Растрелли, Знаменский дворец. Вокруг дворца был разбит парк во французском вкусе. Вскоре рядом с дворцом возводится трехкупольная церковь апостолов Петра и Павла. Она кстати работает.

Здесь давались блистательные балы, на которые съезжался весь свет столицы. Пушкин, Вяземский, Жуковский, Николай I и еще несколько Романовых бывали или владели этим шедевральным дворцом.

В войну усадьба очень сильно пострадала, но была восстановлена в 70ые. На сегодняшний день, внутри пусто и все законсервировано. Очень рекомендую погулять по парку, людей практически нет, а здание очень красивое. Подчеркну, внутрь не попасть, но судя по окошкам, там мало чего осталось.

Ставьте лайки, если понравилась публикация и подписывайтесь на уведомления от сообщества, чтобы не пропускать посты:)

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, между прочим! Смотрим на красоту, пока за окном дождь(

Усадьба Знаменка. В 1755 г. мызу, которая уже называлась «Знаменкой», приобрел генерал-фельдмаршал А.Г. Разумовский, фаворит императрицы Елизаветы Петровны. Именно тогда и был построен, предположительно по проекту Ф.-Б. Растрелли, Знаменский дворец. Вокруг дворца был разбит парк во французском вкусе. Вскоре рядом с дворцом возводится трехкупольная церковь апостолов Петра и Павла. Она кстати работает.

Здесь давались блистательные балы, на которые съезжался весь свет столицы. Пушкин, Вяземский, Жуковский, Николай I и еще несколько Романовых бывали или владели этим шедевральным дворцом.

В войну усадьба очень сильно пострадала, но была восстановлена в 70ые. На сегодняшний день, внутри пусто и все законсервировано. Очень рекомендую погулять по парку, людей практически нет, а здание очень красивое. Подчеркну, внутрь не попасть, но судя по окошкам, там мало чего осталось.

Ставьте лайки, если понравилась публикация и подписывайтесь на уведомления от сообщества, чтобы не пропускать посты:)

Показать больше

2 дн. назад

Фантастическая красота Новгородской области. Я недавно уже писал про свой топ мест этого края и в целом считаю, что Новгородская область это кладезь интересных и главное нехайповых мест. А еще это 2-3 часа от Питера, ближе чем моя любимая Карелия.

И если в крепости толпы и все ее видели, давайте отпарвимся в невероятную церковь Георгия Победоносца, 1779 года постройки в поселке Тельбовичи. Фотокарточки подглядел у блога Твой альтернативный гид в дзене. Сам я почему-то не доехал до этой красоты и очень жалею. Ссылка на автора будет в комментариях, иначе пост ничего не соберет и автор не получит так же никаких подписок и внимания.

Пятиглавый Георгиевский храм считался лучшим по всему Устюженскому тракту. Иконостас этого храма был сделан под серебро. Царские врата главного придела украшали четыре фигуры евангелистов из вымоченного дерева. Вокруг церкви располагалось древнее кладбище. На нём были похоронены священнослужители

этой церкви. Последний настоятель Георгиевского храма отец Василий Стрекавкин (1904 г.р.) в декабре 1937 г. был расстрелян.

В 1937 г. Никольскую церковь закрыли, а здание разобрали. Георгиевский храм был закрыт в 1938 г. Колокольню разрушили. Церковное здание использовалось под колхозный склад. В 1996 г. Георгиевский храм был передан верующим.

Координаты: 58.416026, 34.352376

И если в крепости толпы и все ее видели, давайте отпарвимся в невероятную церковь Георгия Победоносца, 1779 года постройки в поселке Тельбовичи. Фотокарточки подглядел у блога Твой альтернативный гид в дзене. Сам я почему-то не доехал до этой красоты и очень жалею. Ссылка на автора будет в комментариях, иначе пост ничего не соберет и автор не получит так же никаких подписок и внимания.

Пятиглавый Георгиевский храм считался лучшим по всему Устюженскому тракту. Иконостас этого храма был сделан под серебро. Царские врата главного придела украшали четыре фигуры евангелистов из вымоченного дерева. Вокруг церкви располагалось древнее кладбище. На нём были похоронены священнослужители

этой церкви. Последний настоятель Георгиевского храма отец Василий Стрекавкин (1904 г.р.) в декабре 1937 г. был расстрелян.

В 1937 г. Никольскую церковь закрыли, а здание разобрали. Георгиевский храм был закрыт в 1938 г. Колокольню разрушили. Церковное здание использовалось под колхозный склад. В 1996 г. Георгиевский храм был передан верующим.

Координаты: 58.416026, 34.352376

Показать больше

3 дн. назад

3 дн. назад

❤ ЖЕНЫ ДЕКАБРИСТОВ

🤔 Их было одиннадцать человек. Девять — жёны. Две — невесты.

🖌 Почти все оставили детей, детей с собой брать было нельзя. Ещё семь женщин были с ними, матери и сестры прочих бунтовщиков. Крошечный отряд нежных женщин.

Слишком велик контраст, невероятна пропасть между паркетом бального зала и сибирской ледяной пустыней. От муслинового платья до тулупа. От роскоши, в которой росли генеральские дочери, аристократки , княгини, баронессы — до ледяной воды из колодца, темной избы, печи, топить которую пришлось каждый день.

Это — подвиг и есть? Променять торты на чёрный хлеб. Но... нет. Это подвигом не было и никто добровольную аскезу подвигом не считал.

Это был не мир пиров, балов, роскоши, танцев и смеха. Так же, как любой российский подданный они детьми пережили Отечественную войну, хоронили отцов, братьев и друзей. Большинство из них имели прекрасное образование, подолгу бывали за границей, и дух вольнодумия был знаком и осознание власти — как тяжелой, беспощадной машины у них были ничуть не меньше, чем у их мужей.

И значение слова «преступник» они хорошо знали. «Государственный преступник» — тем более. Нам оценить масштаб ужаса, каким веяло тогда от этого обвинения невозможно. Посягнуть на царя было равносильно пойти против Бога. И первым подвигом этих женщин было то, что они, пусть не так эффектно как их мужья, без истерики и манифестов — пошли против власти. Не за красивую идею, ни ради почестей и дифирамбов, они поддержали УЖЕ проигравшую оппозицию. И не тихими салонными разговорами, не проникновенными стихами!

Они добровольно приняли на себя статус «государственный преступник» и пошли в Сибирь. В ссылку.

Царь разрешил развод с государственными преступниками. Светская власть разрешила отменить церковное таинство. Ведь жены не были в ответе. И дети — тоже. Им сохраняли титулы, положение, имущество. Власть не собиралась их наказывать. Несколько женщин расторгли брак. Ещё несколько остались воспитывать детей по категорическому требованию мужей. Вели переписку, растили детей. Но больше не увиделись ни разу. Подвиг? Нет. Это просто семья, просто такая жизнь...

Остальные же — поехали. Аристократки совершили фактическое самоубийство. Их лишили всего: дворянства, титула, имущества. И даже детей лишили. А самое страшное — лишили будущего детей, которые родятся в Сибири. Их положение с момента рождения — крестьяне. Но они поехали...

Научились рубить дрова. Готовить еду. Обустроили быт. Подвиг? Двести лет назад в Сибири — да, подвиг. Особенно, если нет никакой уверенности в том, что это поможет. Особенно, если твоё содержание определяет государство и ты отчитываешься за каждую копейку. Особенно, если вместо блестящего офицера, каким был муж — каторжанин в кандалах, и можешь только посмотреть на него. Особенно, когда у тебя нет обратного пути. Либо вернёшься с мужем, либо вернёшься вдовой. Либо не вернёшься...

Почти все декабристы в итоге прожили долгую жизнь. Пережили рудники, пережили Читу, много чего пережили. И не только молитвами их жён да горячим супом. Но и ежедневными их хлопотами о смягчении наказания. Женщины, напрягая все силы и связи добились. Рудники заменили земляные работы, потом литейный завод. Сняли кандалы. Разрешили семейные камеры. Потом не каторга, а ссылка, совсем другое. И это — заслуга их жён. Мало кто из современных правозащитников может таких результатов добиться.

Они нашли в себе силы заботиться не только о мужьях. Они учили и воспитывали местных детей. Своих учили, так отчего соседским не помочь? В ссылке родилось много детишек. Одна только Прасковья Анненкова рожала восемнадцать раз! Правда выжило только семеро из них. А Трубецким вовсе чудо случилось... в столице детей у пары не было. А в Сибири, среди всей этой жути и тоски — семеро!

Медициной занимались! Благодаря им глухой край уже не был диким. Никакой миссионер не нёс столько конкретного и ценного. Вдумайтесь... всего одиннадцать женщин! И перевернули уклад тех мест. Эти женщины даже церквей построили чуть ли не больше, чем сама церковь.

Их помнят в Сибири. Они были тем светом, что рассек зимнюю ночь, тем мостом, что протянулся из Европы за Байкал. Их память чтят, ведь то, что эти маленькие женщины сотворили, это даже не подвиг, не подвижничество, а настоящая сила и мощь, дремавшая под тонкой кожей каторжанских фей.

В Иркутске Марии Волконской поставили памятник: молодая женщина со свечами, укреплёнными в подсвечник, приглашает в дом. У них не было тут дома. Но они построили его, укрывая любовь и семью. Они сами как свечи тихо горели во мраке горя и безысходности, но не сгорели, а только сильнее стали, закалили и себя и всех, кто был рядом. В этом и есть их главный подвиг.

© Ольга Иванова

🤔 Их было одиннадцать человек. Девять — жёны. Две — невесты.

🖌 Почти все оставили детей, детей с собой брать было нельзя. Ещё семь женщин были с ними, матери и сестры прочих бунтовщиков. Крошечный отряд нежных женщин.

Слишком велик контраст, невероятна пропасть между паркетом бального зала и сибирской ледяной пустыней. От муслинового платья до тулупа. От роскоши, в которой росли генеральские дочери, аристократки , княгини, баронессы — до ледяной воды из колодца, темной избы, печи, топить которую пришлось каждый день.

Это — подвиг и есть? Променять торты на чёрный хлеб. Но... нет. Это подвигом не было и никто добровольную аскезу подвигом не считал.

Это был не мир пиров, балов, роскоши, танцев и смеха. Так же, как любой российский подданный они детьми пережили Отечественную войну, хоронили отцов, братьев и друзей. Большинство из них имели прекрасное образование, подолгу бывали за границей, и дух вольнодумия был знаком и осознание власти — как тяжелой, беспощадной машины у них были ничуть не меньше, чем у их мужей.

И значение слова «преступник» они хорошо знали. «Государственный преступник» — тем более. Нам оценить масштаб ужаса, каким веяло тогда от этого обвинения невозможно. Посягнуть на царя было равносильно пойти против Бога. И первым подвигом этих женщин было то, что они, пусть не так эффектно как их мужья, без истерики и манифестов — пошли против власти. Не за красивую идею, ни ради почестей и дифирамбов, они поддержали УЖЕ проигравшую оппозицию. И не тихими салонными разговорами, не проникновенными стихами!

Они добровольно приняли на себя статус «государственный преступник» и пошли в Сибирь. В ссылку.

Царь разрешил развод с государственными преступниками. Светская власть разрешила отменить церковное таинство. Ведь жены не были в ответе. И дети — тоже. Им сохраняли титулы, положение, имущество. Власть не собиралась их наказывать. Несколько женщин расторгли брак. Ещё несколько остались воспитывать детей по категорическому требованию мужей. Вели переписку, растили детей. Но больше не увиделись ни разу. Подвиг? Нет. Это просто семья, просто такая жизнь...

Остальные же — поехали. Аристократки совершили фактическое самоубийство. Их лишили всего: дворянства, титула, имущества. И даже детей лишили. А самое страшное — лишили будущего детей, которые родятся в Сибири. Их положение с момента рождения — крестьяне. Но они поехали...

Научились рубить дрова. Готовить еду. Обустроили быт. Подвиг? Двести лет назад в Сибири — да, подвиг. Особенно, если нет никакой уверенности в том, что это поможет. Особенно, если твоё содержание определяет государство и ты отчитываешься за каждую копейку. Особенно, если вместо блестящего офицера, каким был муж — каторжанин в кандалах, и можешь только посмотреть на него. Особенно, когда у тебя нет обратного пути. Либо вернёшься с мужем, либо вернёшься вдовой. Либо не вернёшься...

Почти все декабристы в итоге прожили долгую жизнь. Пережили рудники, пережили Читу, много чего пережили. И не только молитвами их жён да горячим супом. Но и ежедневными их хлопотами о смягчении наказания. Женщины, напрягая все силы и связи добились. Рудники заменили земляные работы, потом литейный завод. Сняли кандалы. Разрешили семейные камеры. Потом не каторга, а ссылка, совсем другое. И это — заслуга их жён. Мало кто из современных правозащитников может таких результатов добиться.

Они нашли в себе силы заботиться не только о мужьях. Они учили и воспитывали местных детей. Своих учили, так отчего соседским не помочь? В ссылке родилось много детишек. Одна только Прасковья Анненкова рожала восемнадцать раз! Правда выжило только семеро из них. А Трубецким вовсе чудо случилось... в столице детей у пары не было. А в Сибири, среди всей этой жути и тоски — семеро!

Медициной занимались! Благодаря им глухой край уже не был диким. Никакой миссионер не нёс столько конкретного и ценного. Вдумайтесь... всего одиннадцать женщин! И перевернули уклад тех мест. Эти женщины даже церквей построили чуть ли не больше, чем сама церковь.

Их помнят в Сибири. Они были тем светом, что рассек зимнюю ночь, тем мостом, что протянулся из Европы за Байкал. Их память чтят, ведь то, что эти маленькие женщины сотворили, это даже не подвиг, не подвижничество, а настоящая сила и мощь, дремавшая под тонкой кожей каторжанских фей.

В Иркутске Марии Волконской поставили памятник: молодая женщина со свечами, укреплёнными в подсвечник, приглашает в дом. У них не было тут дома. Но они построили его, укрывая любовь и семью. Они сами как свечи тихо горели во мраке горя и безысходности, но не сгорели, а только сильнее стали, закалили и себя и всех, кто был рядом. В этом и есть их главный подвиг.

© Ольга Иванова

Показать больше

4 дн. назад

5 дн. назад

#Картины_с_историей

Tициан Вечеллио. «Жертвоприношение Исаака». 1542-1544 гг. Холст, масло. 328х285 см. Церковь Санта-Мария дель Салюте. Венеция. Италия.

Tициан Вечеллио. «Жертвоприношение Исаака». 1542-1544 гг. Холст, масло. 328х285 см. Церковь Санта-Мария дель Салюте. Венеция. Италия.

Показать больше

5 дн. назад

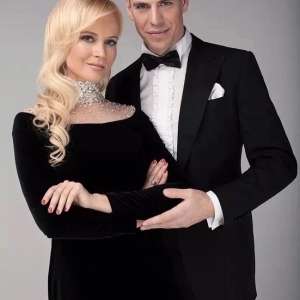

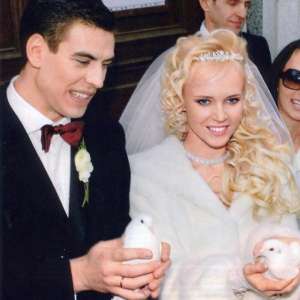

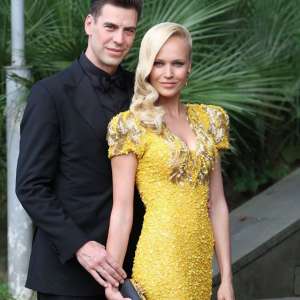

В жизни актера Дмитрия Дюжева было немало очень тяжелых моментов, которые могли выбить его из колеи. В один из самых темных периодов жизни, потеряв всю свою семью, Дюжев даже думал, что его место - в монастыре, но в этот момент он встретил свою любовь, которая помогла ему снова стать счастливым.

Начните чтение с ♥️, поддержите пост

Дмитрий Дюжев рос в прекрасной, любящей и дружной семье, все члены которой обожали друг друга и во всем поддерживали близких. Отец Дмитрия работал в театре актером, был знаменит в своей родной Астрахани. Сам Дима еще с детства знал, что такое закулисье театра и какова истинная цена актерского успеха, потому сам идти по стопам папы не собирался. Однажды отец позвал его к себе и сказал, что если Дмитрий хочет, чтобы сказка в его жизни продолжалась всегда, то ему следует выбрать профессию актера. Тогда Дмитрий понял, что ему действительно нужна именно эта профессия, благодаря которой можно переместиться в любой мир и быть кем угодно.

У Дмитрия Дюжев была младшая сестра, в которой он не чаял души. Родители мальчика жалели его чувства и долгое время не сообщали тому, что у его сестры неизлечимое заболевание, которое в конечном счете унесло ее жизнь. Эта трагедия ударила по всем членам семьи. К проблемам прибавились сложности 90-х годов, отец еще до ухода дочери ушел из актерской профессии и занялся бизнесом, назвав свой магазин в честь дочки "Настенька". К сожалению, родители Дмитрия не смогли справиться с горем, и молодой актер остался круглым сиротой. В то время как вся страна наслаждалась его игрой в фильме "Бригада", артист оплакивал свою семью.

Невозможно представить, какую боль испытывал Дмитрий, лишившись всех членов своей любимой и дружной семьи. Поскольку юноша всегда был очень верующим человеком, он решил, что ему стоит уйти в монастырь, где будет возможность молиться о близких и где он сможет найти успокоение и утешение. Однако его планам помешала не только быстро развивающаяся карьера, но и внезапно вошедшая в его жизнь настоящая любовь.

Дмитрий Дюжев впервые увидел свою будущую жену Татьяну на концерте Мадонны, куда он пришел вместе с друзьями. Он сразу заметил в огромной толпе девушку с ангельским лицом.

Мадонна сильно задерживалась с выходом на сцену, и его друзья собирались уйти домой. Но Дмитрий решил остаться и сел рядом с красавицей, с которой не сводил глаз.

Татьяна сразу узнала уже знаменитого на тот момент актера, которого, к слову, обожала ее мама. Но ни его внимания, ни ухаживаний она не восприняла всерьез. Ей казалось, что она совершенно не пара знаменитому человеку, у которого рядом всегда находится целая толпа поклонниц. Но постепенно после этой встречи ее сердце стало оттаивать, и она начала доверять Дмитрию, в котором увидела добрую и чистую душу.

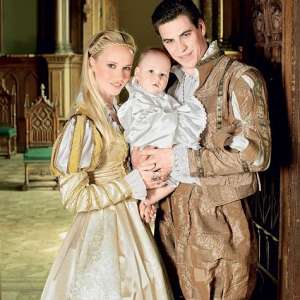

Дмитрий и Татьяна поженились спустя два года после знакомства. Их жизнь полна предзнаменований, которые подтверждают, что они предназначены друг другу небесами. Оба супруга - очень верующие люди, которые всегда соблюдают все посты и регулярно ходят в церковь.

При посещении Псково-Печерского монастыря их встретил монах, который спросил, где же их мальчики. Супруги, которые на тот момент детей не имели, удивились этому и сказали, что монах ошибся, а тот улыбнулся и сказал, чтобы они обязательно приехали еще раз, уже вместе с сыновьями.

Удивительно, но у Дмитрия и Татьяны действительно появились два мальчика, и сегодня пара невероятно счастлива друг с другом. Татьяна, которая после замужества ушла из офиса крупной фирмы, первое время занималась исключительно семьей. Сейчас жена Дюжева, имеющая образование педагога-психолога, работает по профессии в обычной школе.

Много времени она уделяет развитию сыновей, и семья для Дмитрия Дюжева является тем самым тылом и тихой гаванью, в которую он с такой радостью возвращается из своей творческой артистической среды.

Если интересно присоединяйтесь к ИСТОРИЯ | ЛИЧНОСТИ | ИСТОРИИ ЛЮБВИ

Начните чтение с ♥️, поддержите пост

Дмитрий Дюжев рос в прекрасной, любящей и дружной семье, все члены которой обожали друг друга и во всем поддерживали близких. Отец Дмитрия работал в театре актером, был знаменит в своей родной Астрахани. Сам Дима еще с детства знал, что такое закулисье театра и какова истинная цена актерского успеха, потому сам идти по стопам папы не собирался. Однажды отец позвал его к себе и сказал, что если Дмитрий хочет, чтобы сказка в его жизни продолжалась всегда, то ему следует выбрать профессию актера. Тогда Дмитрий понял, что ему действительно нужна именно эта профессия, благодаря которой можно переместиться в любой мир и быть кем угодно.

У Дмитрия Дюжев была младшая сестра, в которой он не чаял души. Родители мальчика жалели его чувства и долгое время не сообщали тому, что у его сестры неизлечимое заболевание, которое в конечном счете унесло ее жизнь. Эта трагедия ударила по всем членам семьи. К проблемам прибавились сложности 90-х годов, отец еще до ухода дочери ушел из актерской профессии и занялся бизнесом, назвав свой магазин в честь дочки "Настенька". К сожалению, родители Дмитрия не смогли справиться с горем, и молодой актер остался круглым сиротой. В то время как вся страна наслаждалась его игрой в фильме "Бригада", артист оплакивал свою семью.

Невозможно представить, какую боль испытывал Дмитрий, лишившись всех членов своей любимой и дружной семьи. Поскольку юноша всегда был очень верующим человеком, он решил, что ему стоит уйти в монастырь, где будет возможность молиться о близких и где он сможет найти успокоение и утешение. Однако его планам помешала не только быстро развивающаяся карьера, но и внезапно вошедшая в его жизнь настоящая любовь.

Дмитрий Дюжев впервые увидел свою будущую жену Татьяну на концерте Мадонны, куда он пришел вместе с друзьями. Он сразу заметил в огромной толпе девушку с ангельским лицом.

Мадонна сильно задерживалась с выходом на сцену, и его друзья собирались уйти домой. Но Дмитрий решил остаться и сел рядом с красавицей, с которой не сводил глаз.

Татьяна сразу узнала уже знаменитого на тот момент актера, которого, к слову, обожала ее мама. Но ни его внимания, ни ухаживаний она не восприняла всерьез. Ей казалось, что она совершенно не пара знаменитому человеку, у которого рядом всегда находится целая толпа поклонниц. Но постепенно после этой встречи ее сердце стало оттаивать, и она начала доверять Дмитрию, в котором увидела добрую и чистую душу.

Дмитрий и Татьяна поженились спустя два года после знакомства. Их жизнь полна предзнаменований, которые подтверждают, что они предназначены друг другу небесами. Оба супруга - очень верующие люди, которые всегда соблюдают все посты и регулярно ходят в церковь.

При посещении Псково-Печерского монастыря их встретил монах, который спросил, где же их мальчики. Супруги, которые на тот момент детей не имели, удивились этому и сказали, что монах ошибся, а тот улыбнулся и сказал, чтобы они обязательно приехали еще раз, уже вместе с сыновьями.

Удивительно, но у Дмитрия и Татьяны действительно появились два мальчика, и сегодня пара невероятно счастлива друг с другом. Татьяна, которая после замужества ушла из офиса крупной фирмы, первое время занималась исключительно семьей. Сейчас жена Дюжева, имеющая образование педагога-психолога, работает по профессии в обычной школе.

Много времени она уделяет развитию сыновей, и семья для Дмитрия Дюжева является тем самым тылом и тихой гаванью, в которую он с такой радостью возвращается из своей творческой артистической среды.

Если интересно присоединяйтесь к ИСТОРИЯ | ЛИЧНОСТИ | ИСТОРИИ ЛЮБВИ

Показать больше

6 дн. назад

Ретро Армавир ⏳

Армавирская Армянская Успенская церковь и крепостная стена с юго-восточным бастионом. 1912 г.

Армавирская Армянская Успенская церковь и крепостная стена с юго-восточным бастионом. 1912 г.

6 дн. назад

4 мс. назад

4 мс. назад

Фотографии Прокудина-Горского: Владимирская область

Фото сделаны в 1911-1912 гг.

1. Владимир. Успенский собор с восточной стороны.

2. Владимир. Вид на гору с Успенским собором с Заречной стороны.

3. Суздаль. Собор Рождества Пресвятой Богородицы.

4. Суздаль. Вид на р. Каменку и Ильинскую церковь с колокольни Димитриевской церкви.

5. Владимир. Дмитриевский собор.

6. Александров. Общий вид на Успенский женский монастырь.

7. Суздаль. Входные врата Преподобенского Ризположенского монастыря.

8. Суздаль. Вид с колокольни Ризположенского монастыря на город с юга. Вдали виден Спасо-Евфимиев монастырь.

9. Александров. Троицкий собор в Успенском монастыре.

Фото сделаны в 1911-1912 гг.

1. Владимир. Успенский собор с восточной стороны.

2. Владимир. Вид на гору с Успенским собором с Заречной стороны.

3. Суздаль. Собор Рождества Пресвятой Богородицы.

4. Суздаль. Вид на р. Каменку и Ильинскую церковь с колокольни Димитриевской церкви.

5. Владимир. Дмитриевский собор.

6. Александров. Общий вид на Успенский женский монастырь.

7. Суздаль. Входные врата Преподобенского Ризположенского монастыря.

8. Суздаль. Вид с колокольни Ризположенского монастыря на город с юга. Вдали виден Спасо-Евфимиев монастырь.

9. Александров. Троицкий собор в Успенском монастыре.

Показать больше

4 мс. назад

🔎 Регион: kots_cerkov, 1 сервер.

👷♂ Cтроитель: KoT_RaR.

Холодная и мрачная готическая церковь камень тёмный камень холод снег купить не дорого собор готика скидка с жоским отражением

в полу! /warp cerk

👷♂ Cтроитель: KoT_RaR.

Холодная и мрачная готическая церковь камень тёмный камень холод снег купить не дорого собор готика скидка с жоским отражением

в полу! /warp cerk

4 мс. назад

Храм Знамения в Дубровицах

Один из самых знаменитых храмов Подмосковья, визитная карточка усадьбы Дубровицы — церковь Знамения Пресвятой Богородицы, которая была построена на рубеже XVII–XVIII веков.

Церковь Знамения Пресвятой Богородицы строилась из местного белого камня, взятого из каменоломен на берегах Пахры. Храм украшен скульптурными изображениями. Внутри храм отделан выпуклыми изображениями (горельефами) библейских сюжетов, сцен из Евангелия.

С 1990 года церковь Знамения в Дубровицах является действующим храмом и открыта для посещения ежедневно с 9.00 до 17.00.

Как добраться:

Автомобилем от Москвы по Варшавскому ш. до Подольска; не доезжая до выезда из города, по указателю "Дубровицы" свернуть направо и далее следовать по главной дороге до следующего указателя "Дубровицы". Свернуть направо, проехать через все село - около 2 км.

Фото: kobektas

Один из самых знаменитых храмов Подмосковья, визитная карточка усадьбы Дубровицы — церковь Знамения Пресвятой Богородицы, которая была построена на рубеже XVII–XVIII веков.

Церковь Знамения Пресвятой Богородицы строилась из местного белого камня, взятого из каменоломен на берегах Пахры. Храм украшен скульптурными изображениями. Внутри храм отделан выпуклыми изображениями (горельефами) библейских сюжетов, сцен из Евангелия.

С 1990 года церковь Знамения в Дубровицах является действующим храмом и открыта для посещения ежедневно с 9.00 до 17.00.

Как добраться:

Автомобилем от Москвы по Варшавскому ш. до Подольска; не доезжая до выезда из города, по указателю "Дубровицы" свернуть направо и далее следовать по главной дороге до следующего указателя "Дубровицы". Свернуть направо, проехать через все село - около 2 км.

Фото: kobektas

Показать больше

4 мс. назад

🔎 Регион: kots_cerkov, 1 сервер.

👷♂ Cтроитель: KoT_RaR.

Холодная и мрачная готическая церковь камень тёмный камень холод снег купить не дорого собор готика скидка с жоским отражением

в полу! /warp cerk

👷♂ Cтроитель: KoT_RaR.

Холодная и мрачная готическая церковь камень тёмный камень холод снег купить не дорого собор готика скидка с жоским отражением

в полу! /warp cerk

4 мс. назад

Церковь Божией Матери Милующей на Большом проспекте Васильевского острова

Церковь была заложена в 1889 году. В 1898 году храм освящён святым отцом Иоанном Кронштадтским и православным епископом Вениамином Ямбургским. С 1899 года по 1900 год тут выступал легендарный поп Гапон, на его проповеди приходили по 2–3 тысячи человек.

В 1932 году внутри бывшей церкви оборудовали первый в СССР бассейн учебного отряда подводного плавания с башней с аванкамерой.

Церковь была заложена в 1889 году. В 1898 году храм освящён святым отцом Иоанном Кронштадтским и православным епископом Вениамином Ямбургским. С 1899 года по 1900 год тут выступал легендарный поп Гапон, на его проповеди приходили по 2–3 тысячи человек.

В 1932 году внутри бывшей церкви оборудовали первый в СССР бассейн учебного отряда подводного плавания с башней с аванкамерой.

Показать больше

4 мс. назад

Храм Петра и Павла в Шуваловском парке

Один из самых необычных храмов Санкт-Петербурга, выполненный в стиле неоготика, находится в Шуваловском парке. Компактность и уникальная архитектора создают здесь особую атмосферу духовной жизни.

В начале XIX века земли парка принадлежали графу Петру Шувалову, который женился на княгине Варваре Шаховской, очень видной столичной невесте. Увы, семью ожидало несчастье: Шувалов умер очень рано, княгиня овдовела уже в 27 лет. Потом Шаховская уехала в Швейцарию, где влюбилась и вышла замуж за родовитого француза — графа Адольфа Полье. Супруги вернулись в Россию и продолжили благоустраивать поместье. Деятельный француз звал сюда поработать многих известных мастеров. Но и Полье прожил недолго, умерев на руках безутешной жены.

Вдова решила похоронить его в склепе, построенном в центре усадьбы, у большого холма. А на холме — воздвигнуть церковь. И склеп и храм проектировал архитектор Александр Брюллов, брат художника Карла Брюллова.

Но вмешалась русская православная церковь. Поскольку Полье был протестантом, Синод потребовал, чтобы могила находилась вне церковной ограды — то есть не была частью храмового комплекса. Так и случилось. Впрочем, ходит легенда, что Шаховская не только очень любила мужа, но и считала его русским и православным по духу. Поэтому пошла на обман — склеп был прорыт под землёй дальше ограды, а Полье покоился как раз под церковью.

Княгиня вышла замуж снова, но, видимо, неудачно: в конце жизни Шаховская жила за границей и завещала похоронить себя в Висбадене, куда попросила перевезти и останки Адольфа Полье.

А в России памятником её любви остался прекрасный храм.

Один из самых необычных храмов Санкт-Петербурга, выполненный в стиле неоготика, находится в Шуваловском парке. Компактность и уникальная архитектора создают здесь особую атмосферу духовной жизни.

В начале XIX века земли парка принадлежали графу Петру Шувалову, который женился на княгине Варваре Шаховской, очень видной столичной невесте. Увы, семью ожидало несчастье: Шувалов умер очень рано, княгиня овдовела уже в 27 лет. Потом Шаховская уехала в Швейцарию, где влюбилась и вышла замуж за родовитого француза — графа Адольфа Полье. Супруги вернулись в Россию и продолжили благоустраивать поместье. Деятельный француз звал сюда поработать многих известных мастеров. Но и Полье прожил недолго, умерев на руках безутешной жены.

Вдова решила похоронить его в склепе, построенном в центре усадьбы, у большого холма. А на холме — воздвигнуть церковь. И склеп и храм проектировал архитектор Александр Брюллов, брат художника Карла Брюллова.

Но вмешалась русская православная церковь. Поскольку Полье был протестантом, Синод потребовал, чтобы могила находилась вне церковной ограды — то есть не была частью храмового комплекса. Так и случилось. Впрочем, ходит легенда, что Шаховская не только очень любила мужа, но и считала его русским и православным по духу. Поэтому пошла на обман — склеп был прорыт под землёй дальше ограды, а Полье покоился как раз под церковью.

Княгиня вышла замуж снова, но, видимо, неудачно: в конце жизни Шаховская жила за границей и завещала похоронить себя в Висбадене, куда попросила перевезти и останки Адольфа Полье.

А в России памятником её любви остался прекрасный храм.

Показать больше

4 мс. назад

Церковь Божией Матери Милующей на Большом проспекте Васильевского острова

Церковь была заложена в 1889 году. В 1898 году храм освящён святым отцом Иоанном Кронштадтским и православным епископом Вениамином Ямбургским. С 1899 года по 1900 год тут выступал легендарный поп Гапон, на его проповеди приходили по 2–3 тысячи человек.

В 1932 году внутри бывшей церкви оборудовали первый в СССР бассейн учебного отряда подводного плавания с башней с аванкамерой.

Церковь была заложена в 1889 году. В 1898 году храм освящён святым отцом Иоанном Кронштадтским и православным епископом Вениамином Ямбургским. С 1899 года по 1900 год тут выступал легендарный поп Гапон, на его проповеди приходили по 2–3 тысячи человек.

В 1932 году внутри бывшей церкви оборудовали первый в СССР бассейн учебного отряда подводного плавания с башней с аванкамерой.

Показать больше

4 мс. назад

Храм Петра и Павла в Шуваловском парке

Один из самых необычных храмов Санкт-Петербурга, выполненный в стиле неоготика, находится в Шуваловском парке. Компактность и уникальная архитектора создают здесь особую атмосферу духовной жизни.

В начале XIX века земли парка принадлежали графу Петру Шувалову, который женился на княгине Варваре Шаховской, очень видной столичной невесте. Увы, семью ожидало несчастье: Шувалов умер очень рано, княгиня овдовела уже в 27 лет. Потом Шаховская уехала в Швейцарию, где влюбилась и вышла замуж за родовитого француза — графа Адольфа Полье. Супруги вернулись в Россию и продолжили благоустраивать поместье. Деятельный француз звал сюда поработать многих известных мастеров. Но и Полье прожил недолго, умерев на руках безутешной жены.

Вдова решила похоронить его в склепе, построенном в центре усадьбы, у большого холма. А на холме — воздвигнуть церковь. И склеп и храм проектировал архитектор Александр Брюллов, брат художника Карла Брюллова.

Но вмешалась русская православная церковь. Поскольку Полье был протестантом, Синод потребовал, чтобы могила находилась вне церковной ограды — то есть не была частью храмового комплекса. Так и случилось. Впрочем, ходит легенда, что Шаховская не только очень любила мужа, но и считала его русским и православным по духу. Поэтому пошла на обман — склеп был прорыт под землёй дальше ограды, а Полье покоился как раз под церковью.

Княгиня вышла замуж снова, но, видимо, неудачно: в конце жизни Шаховская жила за границей и завещала похоронить себя в Висбадене, куда попросила перевезти и останки Адольфа Полье.

А в России памятником её любви остался прекрасный храм.

Один из самых необычных храмов Санкт-Петербурга, выполненный в стиле неоготика, находится в Шуваловском парке. Компактность и уникальная архитектора создают здесь особую атмосферу духовной жизни.

В начале XIX века земли парка принадлежали графу Петру Шувалову, который женился на княгине Варваре Шаховской, очень видной столичной невесте. Увы, семью ожидало несчастье: Шувалов умер очень рано, княгиня овдовела уже в 27 лет. Потом Шаховская уехала в Швейцарию, где влюбилась и вышла замуж за родовитого француза — графа Адольфа Полье. Супруги вернулись в Россию и продолжили благоустраивать поместье. Деятельный француз звал сюда поработать многих известных мастеров. Но и Полье прожил недолго, умерев на руках безутешной жены.

Вдова решила похоронить его в склепе, построенном в центре усадьбы, у большого холма. А на холме — воздвигнуть церковь. И склеп и храм проектировал архитектор Александр Брюллов, брат художника Карла Брюллова.

Но вмешалась русская православная церковь. Поскольку Полье был протестантом, Синод потребовал, чтобы могила находилась вне церковной ограды — то есть не была частью храмового комплекса. Так и случилось. Впрочем, ходит легенда, что Шаховская не только очень любила мужа, но и считала его русским и православным по духу. Поэтому пошла на обман — склеп был прорыт под землёй дальше ограды, а Полье покоился как раз под церковью.

Княгиня вышла замуж снова, но, видимо, неудачно: в конце жизни Шаховская жила за границей и завещала похоронить себя в Висбадене, куда попросила перевезти и останки Адольфа Полье.

А в России памятником её любви остался прекрасный храм.

Показать больше

4 мс. назад

Церковь Божией Матери Милующей на Большом проспекте Васильевского острова

Церковь была заложена в 1889 году. В 1898 году храм освящён святым отцом Иоанном Кронштадтским и православным епископом Вениамином Ямбургским. С 1899 года по 1900 год тут выступал легендарный поп Гапон, на его проповеди приходили по 2–3 тысячи человек.

В 1932 году внутри бывшей церкви оборудовали первый в СССР бассейн учебного отряда подводного плавания с башней с аванкамерой.

Церковь была заложена в 1889 году. В 1898 году храм освящён святым отцом Иоанном Кронштадтским и православным епископом Вениамином Ямбургским. С 1899 года по 1900 год тут выступал легендарный поп Гапон, на его проповеди приходили по 2–3 тысячи человек.

В 1932 году внутри бывшей церкви оборудовали первый в СССР бассейн учебного отряда подводного плавания с башней с аванкамерой.

Показать больше

При финансовой поддержке

Memes Admin

20 дн. назад