2 мс. назад

2 мс. назад

Сергей Есенин и Айседора Дункан

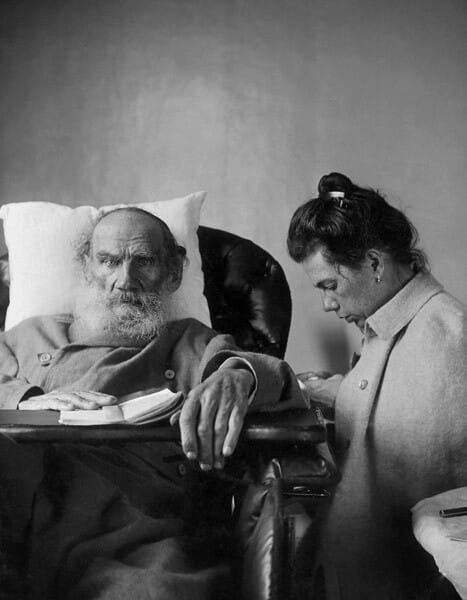

«И какую-то женщину сорока с лишним лет называл скверной девочкой и своей милою…», – так Сергей Есенин писал о своей жене, Айседоре Дункан. Их союз продержался всего три года. Постоянные скандалы и бурные выяснения отношений, тем не менее, были плодотворны для творчества. Их разделяло очень многое: языковой барьер (он не говорил по-английски, она знала по-русски несколько слов), 18-летняя разница в возрасте и менталитете. А объединяло то, что они были равновелики по силе таланта и популярности. Она была всемирно известной американской танцовщицей, он стал всемирно известным русским поэтом.

Роман Айседоры Дункан с Есениным был таким же недолгим, как и ее роман с советской властью. Она с восторгом приняла революцию 1917 г. и ожидала от нее больших перемен. Ее саму называли революционеркой, но в иной стихии – хореографии. Айседора Дункан танцевала без пуантов и корсета, в легких хитонах, босиком. Ее называли «живым воплощением души танца», а позже признали основательницей современного танца.

Впрочем, хореографию Дункан оценивали неоднозначно: ее танцевальную лексику часто называли скудной, говорили, что она слишком стара и тяжеловесна для танца и занимается в большей степени пантомимой.

В 1921 г. она написала наркому просвещения СССР Луначарскому: «Я устала от буржуазного, коммерческого искусства. Я хочу танцевать для масс, для рабочих людей, которым нужно мое искусство и у которых никогда не было денег, чтобы посмотреть на меня». В ответ Луначарский пригласил Дункан в Москву с предложением открыть танцевальную школу.

Когда Айседора отправилась в Россию, она ожидала чего угодно, только не того, что ей предсказала гадалка: в новой стране она выйдет замуж. Ей было 44 года, она никогда не была замужем. В тот вечер, когда 26-летний Есенин впервые увидел Айседору Дункан, она танцевала под «Интернационал» в красном хитоне, символизирующем победу революции. Они познакомились и специфически пообщались: все, что она сказала ему по-русски, – «золотая голова», «ангел» и «тщорт».

Дункан и Есенин поженились в СССР в 1922 г. Вскоре после этого они уехали за границу – танцовщица отправилась на гастроли по Америке и Европе. Но Есенина там представляли исключительно как мужа знаменитой Дункан, он много пил и не находил себе применения. Об Америке он написал: «Американцы – народ весьма примитивный со стороны внутренней культуры. Владычество доллара съело в них все стремления к каким-либо сложным вопросам».

Союз поэта и танцовщицы часто высмеивали, в Москве Айседору прозвали «Дунькой-коммунисткой», а в злых эпиграммах писали: «Есенина куда вознес аэроплан? В Афины древние, к развалинам Дункан».

В 1923 г. они расстались. Оба вскоре после расставания трагически погибли. Есенина нашли повешенным в гостинице «Англетер», Айседора Дункан тоже погибла от удушья – длинный шарф запутался в колесе кабриолета. Имя Айседоры Дункан навсегда вошло в историю танца

ИСТОРИЯ | ЛИЧНОСТИ | ИСТОРИИ ЛЮБВИ

«И какую-то женщину сорока с лишним лет называл скверной девочкой и своей милою…», – так Сергей Есенин писал о своей жене, Айседоре Дункан. Их союз продержался всего три года. Постоянные скандалы и бурные выяснения отношений, тем не менее, были плодотворны для творчества. Их разделяло очень многое: языковой барьер (он не говорил по-английски, она знала по-русски несколько слов), 18-летняя разница в возрасте и менталитете. А объединяло то, что они были равновелики по силе таланта и популярности. Она была всемирно известной американской танцовщицей, он стал всемирно известным русским поэтом.

Роман Айседоры Дункан с Есениным был таким же недолгим, как и ее роман с советской властью. Она с восторгом приняла революцию 1917 г. и ожидала от нее больших перемен. Ее саму называли революционеркой, но в иной стихии – хореографии. Айседора Дункан танцевала без пуантов и корсета, в легких хитонах, босиком. Ее называли «живым воплощением души танца», а позже признали основательницей современного танца.

Впрочем, хореографию Дункан оценивали неоднозначно: ее танцевальную лексику часто называли скудной, говорили, что она слишком стара и тяжеловесна для танца и занимается в большей степени пантомимой.

В 1921 г. она написала наркому просвещения СССР Луначарскому: «Я устала от буржуазного, коммерческого искусства. Я хочу танцевать для масс, для рабочих людей, которым нужно мое искусство и у которых никогда не было денег, чтобы посмотреть на меня». В ответ Луначарский пригласил Дункан в Москву с предложением открыть танцевальную школу.

Когда Айседора отправилась в Россию, она ожидала чего угодно, только не того, что ей предсказала гадалка: в новой стране она выйдет замуж. Ей было 44 года, она никогда не была замужем. В тот вечер, когда 26-летний Есенин впервые увидел Айседору Дункан, она танцевала под «Интернационал» в красном хитоне, символизирующем победу революции. Они познакомились и специфически пообщались: все, что она сказала ему по-русски, – «золотая голова», «ангел» и «тщорт».

Дункан и Есенин поженились в СССР в 1922 г. Вскоре после этого они уехали за границу – танцовщица отправилась на гастроли по Америке и Европе. Но Есенина там представляли исключительно как мужа знаменитой Дункан, он много пил и не находил себе применения. Об Америке он написал: «Американцы – народ весьма примитивный со стороны внутренней культуры. Владычество доллара съело в них все стремления к каким-либо сложным вопросам».

Союз поэта и танцовщицы часто высмеивали, в Москве Айседору прозвали «Дунькой-коммунисткой», а в злых эпиграммах писали: «Есенина куда вознес аэроплан? В Афины древние, к развалинам Дункан».

В 1923 г. они расстались. Оба вскоре после расставания трагически погибли. Есенина нашли повешенным в гостинице «Англетер», Айседора Дункан тоже погибла от удушья – длинный шарф запутался в колесе кабриолета. Имя Айседоры Дункан навсегда вошло в историю танца

ИСТОРИЯ | ЛИЧНОСТИ | ИСТОРИИ ЛЮБВИ

Показать больше

2 мс. назад

#pzinternet #pzМосква #pzПитер #pzСанктПетербург

Доброго и успешного утра, дня, вечера.

Каждый день ценен, ведь каждый являтся частью вселенной. И всё, что сейчас происходит, тоже является частью вселенной.

Огромный мир, тысячи созвездий, млечный путь...

И можно даже матом всех ругнуть.

К 35 годам (хотя я полагаю цифры в паспорте дают лишь опыт бытия) я наконец-то более менее начала понимать какого человека мужского пола (девочки, Вы тоже классные 🫶) я хочу видеть рядом с собой. Но, об этом чуть позже...

Рассказ будет длинным и долгим, если ты располагаешь временем, то welcom. Но, прежде, чем перейти к тебе и основному блюду, начну пожалуй с себя.

Детство: сказать, что оно было ***** ничего не сказать. Последствия я разбираю еженедельно с психологом. Конечно, многие советуют психиатра и таблеточки, мол это проще, закинулся и не о чëм не думаешь. Но, я такой метод не признаю. Просто пью магний или афобазол. На мой взгляд нужно пытаться с этим разбираться, чтобы жить дальше. Вследствие чего я имею психологические (и немного физические, просто несколько шрамов) травмы. Психика не устойчива, очень ранима, эмоциональна и всё принимаю близко к сердцу. Могу плакать (это хорошо, потому, что раньше вообще не могла), обижаться, психовать, истерить. НО, если меня провоцировать и делать поступки, которые будут вызывать такую реакцию. Тебе будет необходимо думать, что ты делаешь и говоришь мне/рядом со мной.

Я не прощаю и не извиняюсь- запомни это. Если не устраивает, дальше можешь не читать. Да, Я главная. Люблю, ценю, уважаю себя. Ведь "я себя сделала сама, я никому ничего не должна". Буква Ю. Я не обязана любить твоих детей/родителей/друзей и т.д. Но, относиться спокойно и с уважением, если не нарушают мои личные границы. Я уверена в себе, своей красоте, жизни, успешности, наличию ума и во всём, что я делаю - вижу огромный смысл и потенциал. Ты для меня должен быть поддержкой, опорой, сильным плечëм, тот кто будет рядом со мной и за меня. Внимательно перечитай это предложение ещё раз. Да, у меня есть дети и им не нужен папа, ибо такой имеется и у них прекрасные отношения. Им нужен друг. Если мы вместе, дети это часть моей жизни. Выдохни, они живут отдельно от меня. И да, меня устраивает, что в данный момент я одна. Я не стремлюсь выйти замуж (спасибо, одного раза хватило), съехаться, и т.д. Хочу, чтобы было просто хорошо. Вместе проводить время, общаться, поддерживать, понимать, веселиться, быть у друг друга, быть частью друг друга. Оу, сразу спешу сообщить, что я не секс-волонтер и не *рахомеценат, так что, тех кого это интересует, Вы не по адресу. Но, чтобы было без сюрпризов 🎉, ты можешь прислать свой дикпик, а я скину тебе фоточку сочной кураги 😁

Обязательно чувство юмора, чёрное чувство юмора и наличие сарказма.

Сериалы: Пацаны, Ублюдки, Настоящий детектив (1 сезон). Любимые фильмы- Исчезнувшая, Стекло, Район номер 9 и т.п.

Конечно классика вроде теории большого взрыва. Фредди Меркьюри- икона, и если ты его считаешь п**ором, то спешу (подчеркни) тебя обрадовать , единственный пи*ор на этой планете- это ты. Я верю во вселенную и высшую силу, во всё, что угодно, только не в христианство. Так, что если ты топишь за Иисуса, то это в церковь на колени, а не ко мне. "Я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Будду, я верю в пророка Мухаммеда, я верю в Кришну, я верю в Гаруду.

Я верю в Иисуса Христа, верю в Гаутаму Будду, я верю Джа, я верю Джа, я верю Джа и верить буду!"- хорошая песня. В музыке мне нравится многое, от 2bina 2rista до Чижа.

И так, продолжаем.

Оу, сейчас у многих бомбанет. И будет это дважды. Первый бум- я не буду стоять у плиты, и делать по дому всю работу, потому, что я женщина. Я- женщина и именно поэтому не должна и не обязана. Ещё раз перечитай и подумай. Да, умею и могу. Но, если я работаю (а я работаю) данные обязательства распространяются на обеих (потому, что нет такого слова- обоих). Да, жить вместе я не хочу, но о таком тоже лучше говорить заранее. Еду можно заказать в доставке. Мне лично нравится самокат и вкусвилл. Понимаю, тебя бомбит детка, но иди плакаться к маме под юбочку сыночка/корзиночка. И да, я умею готовить, и отлично это делаю. Если у меня будет желание и настроение. Поэтому бытовые инвалиды пожалуйста к мамам, жёнам, кому угодно, только не ко мне.

Второе- "детка хочет бум бум"- и в данном случае я говорю о члене мужского пола, которые считают, что если он финансово вкладывается в даму, она им должна дать, детка не трать моё время и свои деньги, хочешь волшебную ночь сходи к ночной фее.

Если у нас встреча, свидание, или иной досуг ты его организовываешь и оплачиваешь. И нет, это не чашка кофе с круассаном в парке и роза в целофане, не позорься. Такси кстати я предпочитаю от уровня бизнесс класса, это вопрос комфорта и безопасности. (Да,я езжу только на таком). Живые цветы кстати мне очень по вкусу 🫶 Чувствуешь? Да, у меня есть характер и стержень. Да, я ранимая девочка, но длина моего ножа больше, чем твой орган. Я могу быть грубой и жестокой/жëсткой. Ведь всё зависит от того, кто рядом и как относится. Если ты сейчас подумал "я её проучу", то в твоём бокале будет крысиный яд, мальчик я преподавала там, где ты учился. Жарко становится 🔥 На самом деле это просто защитная реакция, и умный мужчина сумеет прочитать между строк и понять всё, о чём я написала.

Татуировки- у меня они есть и я планирую ещё. Тело мой храм 😁 Высшее образование- да, обязательно. Для дурачков, кто говорит "ой, оно мне не надо", сразу до свидания. У меня имеется. Две специальности. Ладно, поисню. Наличие корочки даёт возможность занимать руководящие должности и развитие в карьере. Да, я хочу, чтобы у тебя были амбиции, стремления, желания к развитию и улучшению качества жизни. Исключением например может быть, если ты работаешь в IT и заработок более, чем достойный (от 200-300 и выше тыс/месяц).

Закон и порядок. Я не перехожу светофор на красный свет, жëстко (я тебя первая сдам ментам) против наркоты, ещё я не курю. И, если ты куришь (сигареты), то придëтся либо бросить, либо не курить при мне, проветривать свою одежду и упорно пользоваться зубной щёткой с пастой и освежителем ротовой полости. Не против электронки, ибо сама иногда балуюсь. Алкоголь допустим в небольших дозах. Для удовольствия за ужином к примеру, но не в качестве лечения душевных травм и чтобы в сопли быть пьяным. Я ценитель вин, могу иногда выпить качественного пива.

Порядок- я за чистоту, комфорт и удобства. Порядок дома, порядок в голове. Мне нравится, когда вещи лежат на своих местах. Когда можно ходить босиком, потому, что пол чистый. Не люблю ковры, это пылесборники. Но, я не перфекционист, если мы оба очень заняты (работой, хобби, делами) беспорядок допустим в пределах разумного.

Дети, спасибо у меня есть. Более я не планирую. Если ты будешь меня любить без ума, и захочешь, чтобы у нас был ребёнок, вот сейчас внимательно читай- это будет твоё решение и ответственность. Значит ты решаешь все запросы по этому вопросу: сурогатная мать, няня, и прочее. Мне это не нужно.

Твой вес и возраст для меня не принципиальны, можно и в 40 быть дном. А можно и в 25 быть на коне. Все условности в голове.

А вот рост пожалуйста от 180 см, потому что я сама 164. Карлики предпочитают Эльфов. Будет вообще отлично, есть у тебя есть борода- я скажу тебе да 😏

Я в компьютерные игры не играю, не виду стримы и прочее, от этого далека, но если это твой способ отдыха и интересы, то ок, главное, чтобы всё было в меру. Задроты/дрочеры мимо пожалуйста. Гладьте свою мышку дальше.

Я увлекаюсь танцами, да, беру свои красивые веера (вейлы) из шёлка и хожу просто танцую в парк (для себя). Пишу стихи и рассказы. Нравятся аквапарки, бассейны, ходьба, разминка, зарядка. Но, это не значит, что я на спорте. При росте 164 мой вес 78 кг., иногда меньше. Поэтому, если ты фанат досочек и худобы, тоже мимо. Я полна жизнью во всех её смыслах, но в меру 😎

Я кстати беру листовки в метро и кидаю мелочь музыкантам (если мне нравится исполнение). Ещё я могу ехать в метро в наушниках и петь или пританцовывать, мне абсолютно всё равно, что обо мне подумают. Это важный аспект.

Обожаю готовить, новые рецепты, в ресторанах предпочитаю итальянскую кухню.

Я интроверт и черпаю ресурсы, когда отдыхаю одна в тишине и покое. А могу и сутки напролёт быть с тобой на связи. И важно, чтобы я в твоей жизни была главным аспектом. А вот эмоциональные качели будут бонусом.

Главное, чтобы человек был хорошим.

Любимые писатели: Сергей Довлатов и Вирджиния Вулф.

Ещё не люблю людей и большое скопление массы, но над этим работаю. На концерт любимой группы, например "Пикник" с удовольствием схожу (была раз 5 точно, даже автограф и фото с Э. Шклярским есть), а вот на день города и прочие скопления нет.

Если это важно, у меня карие глаза (бездна) и длинные волосы ниже плеч. Не крашу, нравится свой цвет и отращиваю длину. Обожаю уход за собой, в том числе маникюр, педикюр и прочее. И да, это твои будущие расходы.

Иногда мне нравится ходить в бары (раз в месяц) или даже потанцевать в клуб или караоке (периодичность раз в год).

Кто по сути нас осудит?

Кто ставит границы? У нас под пуговицами такое творится. Мои слабости сильнее Вас.

И да, мне можно всё.

Ещё важный момент, мне всё равно на цвет кожи людей, их вероисповедание. В моих друзьях есть все. Меня уже ни чем не удивить. Я абсолютно толерантна. Но, если это касается исключительно твоей личности. Если ты обижаешь животных, я тебя зарежу, как овцу.

Не обесценивать, не выражать своё субъективное мнение и осуждение на лево/право- ценные качества.

Если в душе откликается и ты готов, то... Голосуй... Выборы, выборы... Кандидаты... Очень интересные люди 😎

Доброго и успешного утра, дня, вечера.

Каждый день ценен, ведь каждый являтся частью вселенной. И всё, что сейчас происходит, тоже является частью вселенной.

Огромный мир, тысячи созвездий, млечный путь...

И можно даже матом всех ругнуть.

К 35 годам (хотя я полагаю цифры в паспорте дают лишь опыт бытия) я наконец-то более менее начала понимать какого человека мужского пола (девочки, Вы тоже классные 🫶) я хочу видеть рядом с собой. Но, об этом чуть позже...

Рассказ будет длинным и долгим, если ты располагаешь временем, то welcom. Но, прежде, чем перейти к тебе и основному блюду, начну пожалуй с себя.

Детство: сказать, что оно было ***** ничего не сказать. Последствия я разбираю еженедельно с психологом. Конечно, многие советуют психиатра и таблеточки, мол это проще, закинулся и не о чëм не думаешь. Но, я такой метод не признаю. Просто пью магний или афобазол. На мой взгляд нужно пытаться с этим разбираться, чтобы жить дальше. Вследствие чего я имею психологические (и немного физические, просто несколько шрамов) травмы. Психика не устойчива, очень ранима, эмоциональна и всё принимаю близко к сердцу. Могу плакать (это хорошо, потому, что раньше вообще не могла), обижаться, психовать, истерить. НО, если меня провоцировать и делать поступки, которые будут вызывать такую реакцию. Тебе будет необходимо думать, что ты делаешь и говоришь мне/рядом со мной.

Я не прощаю и не извиняюсь- запомни это. Если не устраивает, дальше можешь не читать. Да, Я главная. Люблю, ценю, уважаю себя. Ведь "я себя сделала сама, я никому ничего не должна". Буква Ю. Я не обязана любить твоих детей/родителей/друзей и т.д. Но, относиться спокойно и с уважением, если не нарушают мои личные границы. Я уверена в себе, своей красоте, жизни, успешности, наличию ума и во всём, что я делаю - вижу огромный смысл и потенциал. Ты для меня должен быть поддержкой, опорой, сильным плечëм, тот кто будет рядом со мной и за меня. Внимательно перечитай это предложение ещё раз. Да, у меня есть дети и им не нужен папа, ибо такой имеется и у них прекрасные отношения. Им нужен друг. Если мы вместе, дети это часть моей жизни. Выдохни, они живут отдельно от меня. И да, меня устраивает, что в данный момент я одна. Я не стремлюсь выйти замуж (спасибо, одного раза хватило), съехаться, и т.д. Хочу, чтобы было просто хорошо. Вместе проводить время, общаться, поддерживать, понимать, веселиться, быть у друг друга, быть частью друг друга. Оу, сразу спешу сообщить, что я не секс-волонтер и не *рахомеценат, так что, тех кого это интересует, Вы не по адресу. Но, чтобы было без сюрпризов 🎉, ты можешь прислать свой дикпик, а я скину тебе фоточку сочной кураги 😁

Обязательно чувство юмора, чёрное чувство юмора и наличие сарказма.

Сериалы: Пацаны, Ублюдки, Настоящий детектив (1 сезон). Любимые фильмы- Исчезнувшая, Стекло, Район номер 9 и т.п.

Конечно классика вроде теории большого взрыва. Фредди Меркьюри- икона, и если ты его считаешь п**ором, то спешу (подчеркни) тебя обрадовать , единственный пи*ор на этой планете- это ты. Я верю во вселенную и высшую силу, во всё, что угодно, только не в христианство. Так, что если ты топишь за Иисуса, то это в церковь на колени, а не ко мне. "Я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Будду, я верю в пророка Мухаммеда, я верю в Кришну, я верю в Гаруду.

Я верю в Иисуса Христа, верю в Гаутаму Будду, я верю Джа, я верю Джа, я верю Джа и верить буду!"- хорошая песня. В музыке мне нравится многое, от 2bina 2rista до Чижа.

И так, продолжаем.

Оу, сейчас у многих бомбанет. И будет это дважды. Первый бум- я не буду стоять у плиты, и делать по дому всю работу, потому, что я женщина. Я- женщина и именно поэтому не должна и не обязана. Ещё раз перечитай и подумай. Да, умею и могу. Но, если я работаю (а я работаю) данные обязательства распространяются на обеих (потому, что нет такого слова- обоих). Да, жить вместе я не хочу, но о таком тоже лучше говорить заранее. Еду можно заказать в доставке. Мне лично нравится самокат и вкусвилл. Понимаю, тебя бомбит детка, но иди плакаться к маме под юбочку сыночка/корзиночка. И да, я умею готовить, и отлично это делаю. Если у меня будет желание и настроение. Поэтому бытовые инвалиды пожалуйста к мамам, жёнам, кому угодно, только не ко мне.

Второе- "детка хочет бум бум"- и в данном случае я говорю о члене мужского пола, которые считают, что если он финансово вкладывается в даму, она им должна дать, детка не трать моё время и свои деньги, хочешь волшебную ночь сходи к ночной фее.

Если у нас встреча, свидание, или иной досуг ты его организовываешь и оплачиваешь. И нет, это не чашка кофе с круассаном в парке и роза в целофане, не позорься. Такси кстати я предпочитаю от уровня бизнесс класса, это вопрос комфорта и безопасности. (Да,я езжу только на таком). Живые цветы кстати мне очень по вкусу 🫶 Чувствуешь? Да, у меня есть характер и стержень. Да, я ранимая девочка, но длина моего ножа больше, чем твой орган. Я могу быть грубой и жестокой/жëсткой. Ведь всё зависит от того, кто рядом и как относится. Если ты сейчас подумал "я её проучу", то в твоём бокале будет крысиный яд, мальчик я преподавала там, где ты учился. Жарко становится 🔥 На самом деле это просто защитная реакция, и умный мужчина сумеет прочитать между строк и понять всё, о чём я написала.

Татуировки- у меня они есть и я планирую ещё. Тело мой храм 😁 Высшее образование- да, обязательно. Для дурачков, кто говорит "ой, оно мне не надо", сразу до свидания. У меня имеется. Две специальности. Ладно, поисню. Наличие корочки даёт возможность занимать руководящие должности и развитие в карьере. Да, я хочу, чтобы у тебя были амбиции, стремления, желания к развитию и улучшению качества жизни. Исключением например может быть, если ты работаешь в IT и заработок более, чем достойный (от 200-300 и выше тыс/месяц).

Закон и порядок. Я не перехожу светофор на красный свет, жëстко (я тебя первая сдам ментам) против наркоты, ещё я не курю. И, если ты куришь (сигареты), то придëтся либо бросить, либо не курить при мне, проветривать свою одежду и упорно пользоваться зубной щёткой с пастой и освежителем ротовой полости. Не против электронки, ибо сама иногда балуюсь. Алкоголь допустим в небольших дозах. Для удовольствия за ужином к примеру, но не в качестве лечения душевных травм и чтобы в сопли быть пьяным. Я ценитель вин, могу иногда выпить качественного пива.

Порядок- я за чистоту, комфорт и удобства. Порядок дома, порядок в голове. Мне нравится, когда вещи лежат на своих местах. Когда можно ходить босиком, потому, что пол чистый. Не люблю ковры, это пылесборники. Но, я не перфекционист, если мы оба очень заняты (работой, хобби, делами) беспорядок допустим в пределах разумного.

Дети, спасибо у меня есть. Более я не планирую. Если ты будешь меня любить без ума, и захочешь, чтобы у нас был ребёнок, вот сейчас внимательно читай- это будет твоё решение и ответственность. Значит ты решаешь все запросы по этому вопросу: сурогатная мать, няня, и прочее. Мне это не нужно.

Твой вес и возраст для меня не принципиальны, можно и в 40 быть дном. А можно и в 25 быть на коне. Все условности в голове.

А вот рост пожалуйста от 180 см, потому что я сама 164. Карлики предпочитают Эльфов. Будет вообще отлично, есть у тебя есть борода- я скажу тебе да 😏

Я в компьютерные игры не играю, не виду стримы и прочее, от этого далека, но если это твой способ отдыха и интересы, то ок, главное, чтобы всё было в меру. Задроты/дрочеры мимо пожалуйста. Гладьте свою мышку дальше.

Я увлекаюсь танцами, да, беру свои красивые веера (вейлы) из шёлка и хожу просто танцую в парк (для себя). Пишу стихи и рассказы. Нравятся аквапарки, бассейны, ходьба, разминка, зарядка. Но, это не значит, что я на спорте. При росте 164 мой вес 78 кг., иногда меньше. Поэтому, если ты фанат досочек и худобы, тоже мимо. Я полна жизнью во всех её смыслах, но в меру 😎

Я кстати беру листовки в метро и кидаю мелочь музыкантам (если мне нравится исполнение). Ещё я могу ехать в метро в наушниках и петь или пританцовывать, мне абсолютно всё равно, что обо мне подумают. Это важный аспект.

Обожаю готовить, новые рецепты, в ресторанах предпочитаю итальянскую кухню.

Я интроверт и черпаю ресурсы, когда отдыхаю одна в тишине и покое. А могу и сутки напролёт быть с тобой на связи. И важно, чтобы я в твоей жизни была главным аспектом. А вот эмоциональные качели будут бонусом.

Главное, чтобы человек был хорошим.

Любимые писатели: Сергей Довлатов и Вирджиния Вулф.

Ещё не люблю людей и большое скопление массы, но над этим работаю. На концерт любимой группы, например "Пикник" с удовольствием схожу (была раз 5 точно, даже автограф и фото с Э. Шклярским есть), а вот на день города и прочие скопления нет.

Если это важно, у меня карие глаза (бездна) и длинные волосы ниже плеч. Не крашу, нравится свой цвет и отращиваю длину. Обожаю уход за собой, в том числе маникюр, педикюр и прочее. И да, это твои будущие расходы.

Иногда мне нравится ходить в бары (раз в месяц) или даже потанцевать в клуб или караоке (периодичность раз в год).

Кто по сути нас осудит?

Кто ставит границы? У нас под пуговицами такое творится. Мои слабости сильнее Вас.

И да, мне можно всё.

Ещё важный момент, мне всё равно на цвет кожи людей, их вероисповедание. В моих друзьях есть все. Меня уже ни чем не удивить. Я абсолютно толерантна. Но, если это касается исключительно твоей личности. Если ты обижаешь животных, я тебя зарежу, как овцу.

Не обесценивать, не выражать своё субъективное мнение и осуждение на лево/право- ценные качества.

Если в душе откликается и ты готов, то... Голосуй... Выборы, выборы... Кандидаты... Очень интересные люди 😎

Показать больше

2 мс. назад

123 способа воскресить в себе девочку

Я знаю, как для многих актуальна эта тема. И для меня в том числе. С рождением наших детей мы напрочь забываем, что и сами дети. В глубине души. Начинаем ходить всегда с умным видом, стараемся сделать все правильно. От такой серьезности жизнь радостнее не становится. И мы начинаем стесняться своей спонтанности, непосредственности. Она и так проявляется раз в полгода, а мы еще и давим ее.

Но состояние девочки, дочери, очень важно для любой женщины, жены. Потому что мужчины ждут от нас этого – искренности, восхищения, непредсказуемости и умения радоваться. Именно в таком состоянии можно и нужно просить подарки. Именно в этом состоянии можно научиться гасить мужской гнев.

Но для начала нужно найти в себе эту девочку, найти и воскресить. Точнее, откопать ее из-под завалов, сделать ей искусственное дыхание, потому как она там томилась много десятков лет. А потом снова научиться жить вместе с ней. Не хочется много философствовать об этом, хочу предложить вам 123 простых шага для того, чтобы ощутить снова себя девочкой. Даже если вам уже очень много лет и особенно если вы очень серьезная дама.

Это не волшебные манипуляции, это достаточно странные действия, которые подарят вам внутреннее ощущение детства. Если вы, конечно, не задавите их стыдом:) Прошу вас сразу отключить внутреннего критика, который скажет о том, где можно простудиться, а где кислотные дожди, где это совсем глупо, это вредно и так далее. Помните, что детям на то, какой вредный и опасный этот дождь – все равно. Как и на то, что на снегу нельзя валяться. Они получают от жизни удовольствие всеми возможными способами. Пора и нам об этом вспомнить!

1. Погулять под дождем без зонта, а еще лучше танцевать под дождем.

2. Искупаться в одежде.

3. Делать себе смешные прически – хотя бы для дома.

4. Наряжаться дома, петь и танцевать, пародируя какую-то исполнительницу.

5. Купаться голышом (будьте только аккуратны при выборе места и времени).

6. Позавтракать мороженым.

7. Готовить смешные завтраки – животными или рожицами.

8. Показать мужу язык во время ссоры.

9. Прыгать на кровати.

10. Кататься с горок на детских площадках.

11. Купить себе самую красивую куклу.

12. Мерить глубину луж в резиновых сапогах.

13. Ходить босиком по траве в парке.

14. Прыгать от радости.

15. Рыдать над грустными фильмами – особенно в кинотеатре.

16. Украшать волосы цветами.

17. Рассказывать анекдоты и смешные истории.

18. Использовать смешные и детские слова для ссоры – «Ах, ты бяка-закаляка!».

19. Стрелять из водяных пистолетов.

20. Корчить смешные рожицы зеркалу.

21. Топать ножками в тот момент, когда появляется гнев.

22. Исполнить детскую мечту – например, прокатиться на лошадке или съездить в Диснейленд.

23. Играть в снежки.

24. Качаться на качелях.

25. Валяться в снегу.

26. Устраивать бои подушками.

27. Рисовать на запотевшем окне.

28. Во время праздников устраивать маскарад и самой долго продумывать свой образ.

29. Купить себе самый красивый набор гуаши и от души порисовать что получится.

30. Выделить дома стену для рисования – и сотворить на ней что-нибудь этакое.

31. Попрыгать на батуте.

32. От обиды побить тарелки.

33. Гадать на святки и не только.

34. Носить дома юбочку, как у балерины.

35. Кататься на санках с горок.

36. Когда тебе плохо, просить: «Возьми меня на ручки, что-то мне как-то одиноооко и груууустно».

37. Зарываться в песок целиком.

38. Делать яркий педикюр.

39. Носить розовое, да-да, розовое, как у Барби.

40.Лепить из пластилина поделки.

41. Запускать воздушных змеев.

42. Делать блинчикам смешные рожицы.

43.Дурачиться – с подружками или без никого.

44. Плести венки и носить их на голове.

45.Иногда спать днем.

46. Поиграть в гонки в салоне игровых автоматов.

47. Делать в книжках цветные закладки, выделять маркером интересные места.

48. Визжать, когда страшно. Например, на аттракционах.

49. Украшать к празднику весь дом.

50. Лазить по деревьям (можно не очень высоко).

51.Запускать кораблики по рекам.

52. Покупать себе девочковые тетрадки, дневнички и на полях рисовать цветочки и сердечки.

53. Ловить снежинки ртом.

54. Кататься на троллейбусе кругами.

55. Открыто бояться высоты, больших собак и стоматологов.

56. Чаще улыбаться и смеяться.

57. Отложить все дела и просто отдохнуть в кровати.

58. Иметь коллекцию красивых разноцветных ручек и писать ими свои мечты.

59. Купить себе корону – и иногда ее надевать.

60.Танцевать с пылесосом или шваброй.

61. Совершать безумные поступки.

62. Дуть в трубочку со своим молочным коктейлем, прежде чем начнешь его пить.

63. Купить себе забавную и милую пижаму или сорочку.

64. Купаться во время дождя.

65. Делать вареники с сюрпризами.

66. Сделать выставку своих картин или фотографий.

67. Кормить кошек, собак, птиц на улице.

68. Иногда играть в принцессу.

69. Меняться нарядами с подругами.

70. Носить забавные украшения, бижутерию.

71. Кататься на велосипеде.

72. Надувать мыльные пузыри.

73. Есть жареную картошку со сковородки.

74. Принимать ванну с огромным количеством пены.

75. Кидаться песком на пляже.

76. Заплетать разные косички, с ленточками и без них.

77. Нарушать данные обещания и искренне за это извиняться.

78. Забыть о времени хотя бы на один день, не носить часов.

79. Носить шляпы с огромными полями.

80. Иногда на ужин заказывать пиццу.

81. Покупать себе воздушные шарики.

82. Делать смешные стенгазеты.

83. Писать мужу любовные записки.

84. Напевать любимые песни, когда занимаешься делами.

85. Плакать от неудачи или обиды.

86. Купить себе розовое платье принцессы – и носить его дома.

87. Лепить снеговиков с морковками вместо носа.

88. Смотреть мультфильмы в кинотеатре без детей.

89. Носить девчоночьи ободки, заколки, резинки – с цветами, стразами, разных цветов.

90. Опоздать – пусть это будет первый раз в жизни.

91. Называть любимых ласковыми словами – солнышками, зайками, лапушками, крокодильчиками и ежиками – по обстоятельствам

92. Купить себе плюшевого друга и спать с ним.

93. Строить замки из песка.

94. Собирать букеты полевых цветов и трав.

95. Сидеть, а еще лучше валяться на траве.

96. Купить себе яркие резиновые сапоги для дачи (если дача есть).

97. Читать иногда любовные романы.

98. Хотя бы иногда называть родителей мамулечка и папулечка.

99. Намазаться целебной грязью.

100. Украшать дом свечами по вечерам.

101.Позволить себе нелогичность – ну и что, что вчера сказала «да» — сегодня могу передумать.

102. Плести фенечки, браслетики, делать украшения своими руками.

103. Отправиться в поход с палаткой в лес (с мужчиной!).

104. Щебетать с другими девочками ни о чем – о нарядах и косметике по несколько часов.

105. Носить не только стильные солнцезащитные очки, но и необычные и забавные.

106. Позволить себе целый день ничего не делать, просто лежать в кровати, смотреть любимый фильм и есть любимое мороженое.

107. Family look – одевать всю семью в одинаковую одежду или хотя бы в одинаковый цвет

108. Петь в душе (то есть в том месте, где вы обычно моетесь).

109. Играть в забавные игры семьей – Твистер, Крокодил и другие.

110. Чаще обнимать всех вокруг.

111. Говорить близким: «Я тебя очень-очень-очень-очень люблю!»

112. Искренне восхищаться даже маленькими подвигами мужа.

113. Использовать активнее кружева, рюшечки, цветы в украшении себя и своего пространства.

114. Надувать пузыри из жвачки.

115. Придумывать детям сказки вместо того, чтобы читать готовые.

116. Делать себе локоны, как у принцессы.

117. В магазине померить разные парики и поснимать себя на телефон.

118. Отправиться в сказочное путешествие – например, в Лапландию, или страну Мумий-Троллей, или Карлсона.

119. Сделать из своей кровати ложе принцессы с красивым покрывалом, подушками, балдахином

120. Мечтать, клеить коллажи своей мечты.

121. Купить себе очень дорогое и очень красивое платье (например, свадебное, если у вас его не было).

122.Кататься на роликах.

123. Всем проблемам отвечать: «Я подумаю об этом завтра».

Это далеко не все – пусть включится ваша фантазия и продолжит – что вы еще удивительного делали в детстве, о чем сегодня позабыли?

Главное делать это для себя. Рядом могут быть и ваши дети. И они будут рады увидеть маму такой. Но делать это нужно не для них, а для себя! Чтобы вы получили удовольствие от этого процесса!

И помните, что девочка – это важное состояние, но не единственное. У хорошей жены этих ролей и состояний пять. Хорошо бы уметь в нужный момент включать нужное:)

Пойду-ка покачаюсь на качелях...

Ольга Валяева

Я знаю, как для многих актуальна эта тема. И для меня в том числе. С рождением наших детей мы напрочь забываем, что и сами дети. В глубине души. Начинаем ходить всегда с умным видом, стараемся сделать все правильно. От такой серьезности жизнь радостнее не становится. И мы начинаем стесняться своей спонтанности, непосредственности. Она и так проявляется раз в полгода, а мы еще и давим ее.

Но состояние девочки, дочери, очень важно для любой женщины, жены. Потому что мужчины ждут от нас этого – искренности, восхищения, непредсказуемости и умения радоваться. Именно в таком состоянии можно и нужно просить подарки. Именно в этом состоянии можно научиться гасить мужской гнев.

Но для начала нужно найти в себе эту девочку, найти и воскресить. Точнее, откопать ее из-под завалов, сделать ей искусственное дыхание, потому как она там томилась много десятков лет. А потом снова научиться жить вместе с ней. Не хочется много философствовать об этом, хочу предложить вам 123 простых шага для того, чтобы ощутить снова себя девочкой. Даже если вам уже очень много лет и особенно если вы очень серьезная дама.

Это не волшебные манипуляции, это достаточно странные действия, которые подарят вам внутреннее ощущение детства. Если вы, конечно, не задавите их стыдом:) Прошу вас сразу отключить внутреннего критика, который скажет о том, где можно простудиться, а где кислотные дожди, где это совсем глупо, это вредно и так далее. Помните, что детям на то, какой вредный и опасный этот дождь – все равно. Как и на то, что на снегу нельзя валяться. Они получают от жизни удовольствие всеми возможными способами. Пора и нам об этом вспомнить!

1. Погулять под дождем без зонта, а еще лучше танцевать под дождем.

2. Искупаться в одежде.

3. Делать себе смешные прически – хотя бы для дома.

4. Наряжаться дома, петь и танцевать, пародируя какую-то исполнительницу.

5. Купаться голышом (будьте только аккуратны при выборе места и времени).

6. Позавтракать мороженым.

7. Готовить смешные завтраки – животными или рожицами.

8. Показать мужу язык во время ссоры.

9. Прыгать на кровати.

10. Кататься с горок на детских площадках.

11. Купить себе самую красивую куклу.

12. Мерить глубину луж в резиновых сапогах.

13. Ходить босиком по траве в парке.

14. Прыгать от радости.

15. Рыдать над грустными фильмами – особенно в кинотеатре.

16. Украшать волосы цветами.

17. Рассказывать анекдоты и смешные истории.

18. Использовать смешные и детские слова для ссоры – «Ах, ты бяка-закаляка!».

19. Стрелять из водяных пистолетов.

20. Корчить смешные рожицы зеркалу.

21. Топать ножками в тот момент, когда появляется гнев.

22. Исполнить детскую мечту – например, прокатиться на лошадке или съездить в Диснейленд.

23. Играть в снежки.

24. Качаться на качелях.

25. Валяться в снегу.

26. Устраивать бои подушками.

27. Рисовать на запотевшем окне.

28. Во время праздников устраивать маскарад и самой долго продумывать свой образ.

29. Купить себе самый красивый набор гуаши и от души порисовать что получится.

30. Выделить дома стену для рисования – и сотворить на ней что-нибудь этакое.

31. Попрыгать на батуте.

32. От обиды побить тарелки.

33. Гадать на святки и не только.

34. Носить дома юбочку, как у балерины.

35. Кататься на санках с горок.

36. Когда тебе плохо, просить: «Возьми меня на ручки, что-то мне как-то одиноооко и груууустно».

37. Зарываться в песок целиком.

38. Делать яркий педикюр.

39. Носить розовое, да-да, розовое, как у Барби.

40.Лепить из пластилина поделки.

41. Запускать воздушных змеев.

42. Делать блинчикам смешные рожицы.

43.Дурачиться – с подружками или без никого.

44. Плести венки и носить их на голове.

45.Иногда спать днем.

46. Поиграть в гонки в салоне игровых автоматов.

47. Делать в книжках цветные закладки, выделять маркером интересные места.

48. Визжать, когда страшно. Например, на аттракционах.

49. Украшать к празднику весь дом.

50. Лазить по деревьям (можно не очень высоко).

51.Запускать кораблики по рекам.

52. Покупать себе девочковые тетрадки, дневнички и на полях рисовать цветочки и сердечки.

53. Ловить снежинки ртом.

54. Кататься на троллейбусе кругами.

55. Открыто бояться высоты, больших собак и стоматологов.

56. Чаще улыбаться и смеяться.

57. Отложить все дела и просто отдохнуть в кровати.

58. Иметь коллекцию красивых разноцветных ручек и писать ими свои мечты.

59. Купить себе корону – и иногда ее надевать.

60.Танцевать с пылесосом или шваброй.

61. Совершать безумные поступки.

62. Дуть в трубочку со своим молочным коктейлем, прежде чем начнешь его пить.

63. Купить себе забавную и милую пижаму или сорочку.

64. Купаться во время дождя.

65. Делать вареники с сюрпризами.

66. Сделать выставку своих картин или фотографий.

67. Кормить кошек, собак, птиц на улице.

68. Иногда играть в принцессу.

69. Меняться нарядами с подругами.

70. Носить забавные украшения, бижутерию.

71. Кататься на велосипеде.

72. Надувать мыльные пузыри.

73. Есть жареную картошку со сковородки.

74. Принимать ванну с огромным количеством пены.

75. Кидаться песком на пляже.

76. Заплетать разные косички, с ленточками и без них.

77. Нарушать данные обещания и искренне за это извиняться.

78. Забыть о времени хотя бы на один день, не носить часов.

79. Носить шляпы с огромными полями.

80. Иногда на ужин заказывать пиццу.

81. Покупать себе воздушные шарики.

82. Делать смешные стенгазеты.

83. Писать мужу любовные записки.

84. Напевать любимые песни, когда занимаешься делами.

85. Плакать от неудачи или обиды.

86. Купить себе розовое платье принцессы – и носить его дома.

87. Лепить снеговиков с морковками вместо носа.

88. Смотреть мультфильмы в кинотеатре без детей.

89. Носить девчоночьи ободки, заколки, резинки – с цветами, стразами, разных цветов.

90. Опоздать – пусть это будет первый раз в жизни.

91. Называть любимых ласковыми словами – солнышками, зайками, лапушками, крокодильчиками и ежиками – по обстоятельствам

92. Купить себе плюшевого друга и спать с ним.

93. Строить замки из песка.

94. Собирать букеты полевых цветов и трав.

95. Сидеть, а еще лучше валяться на траве.

96. Купить себе яркие резиновые сапоги для дачи (если дача есть).

97. Читать иногда любовные романы.

98. Хотя бы иногда называть родителей мамулечка и папулечка.

99. Намазаться целебной грязью.

100. Украшать дом свечами по вечерам.

101.Позволить себе нелогичность – ну и что, что вчера сказала «да» — сегодня могу передумать.

102. Плести фенечки, браслетики, делать украшения своими руками.

103. Отправиться в поход с палаткой в лес (с мужчиной!).

104. Щебетать с другими девочками ни о чем – о нарядах и косметике по несколько часов.

105. Носить не только стильные солнцезащитные очки, но и необычные и забавные.

106. Позволить себе целый день ничего не делать, просто лежать в кровати, смотреть любимый фильм и есть любимое мороженое.

107. Family look – одевать всю семью в одинаковую одежду или хотя бы в одинаковый цвет

108. Петь в душе (то есть в том месте, где вы обычно моетесь).

109. Играть в забавные игры семьей – Твистер, Крокодил и другие.

110. Чаще обнимать всех вокруг.

111. Говорить близким: «Я тебя очень-очень-очень-очень люблю!»

112. Искренне восхищаться даже маленькими подвигами мужа.

113. Использовать активнее кружева, рюшечки, цветы в украшении себя и своего пространства.

114. Надувать пузыри из жвачки.

115. Придумывать детям сказки вместо того, чтобы читать готовые.

116. Делать себе локоны, как у принцессы.

117. В магазине померить разные парики и поснимать себя на телефон.

118. Отправиться в сказочное путешествие – например, в Лапландию, или страну Мумий-Троллей, или Карлсона.

119. Сделать из своей кровати ложе принцессы с красивым покрывалом, подушками, балдахином

120. Мечтать, клеить коллажи своей мечты.

121. Купить себе очень дорогое и очень красивое платье (например, свадебное, если у вас его не было).

122.Кататься на роликах.

123. Всем проблемам отвечать: «Я подумаю об этом завтра».

Это далеко не все – пусть включится ваша фантазия и продолжит – что вы еще удивительного делали в детстве, о чем сегодня позабыли?

Главное делать это для себя. Рядом могут быть и ваши дети. И они будут рады увидеть маму такой. Но делать это нужно не для них, а для себя! Чтобы вы получили удовольствие от этого процесса!

И помните, что девочка – это важное состояние, но не единственное. У хорошей жены этих ролей и состояний пять. Хорошо бы уметь в нужный момент включать нужное:)

Пойду-ка покачаюсь на качелях...

Ольга Валяева

Показать больше

2 мс. назад

2 мс. назад

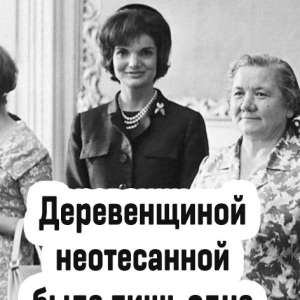

На фотографии обычная деревенская баба, в простенькой, нелепой одежонке. Это Нина Кухарчук (Хрущева), жена Никиты Сергеевича. Слева - элегантная Жаклин Кеннеди.

Нина Петровна, в отличие от своего мужа, была прекрасно образована: до 12 лет училась в своей родной холмской школе, потом уехала в Люблин, где продолжала образование. После этого было Мариинское женское училище. В 1920-х получила образование в Коммунистическом университете им. Я.Свердлова.

Ее трудовая карьера - преподаватель политэкономии в разных партийных учебных заведениях.

Во время визита Хрущева в США, Нина Петровна, "стояла в сторонке вдвоем с Рокфеллером, и они о чем-то горячо спорили".

Потом Рокфеллер вспоминал, что жена советского генсека пыталась его убедить в превосходстве социалистической модели экономики над капиталистической. Разговаривали Хрущева и Рокфеллер на чистейшем английском языке, который она прекрасно знала - начала учить его в 1938 году. А до этого выучила и свободно владела польским, украинским, французским.

А что по Жаклинке? Да вот, пожалуйста.

Жаклин на самом деле деревенщиной была неотёсанной ,с интеллектом курицы и курила как паровоз, по 2--3 пачки Мальборо в день + бутылку розового шампанского. Поэтому у неё были руки 70-летней старухи, с жёлто-коричневыми пятнами от никотина и обгрызенными ногтями, вот почему она на всех публичных фото в длинных перчатках. Причём точно также курила и глушила шампанское во время беременности из-за чего и потеряла ребёнка. Были у этой "иконы стиля" и чисто физические недостатки, одна нога была короче другой на 2.5 см и она всегда ходила на разных каблуках, а босиком хромала естественно.

Вот и думайте, что называется! СОГЛАСИТЕСЬ!🤔🤔🤔

Нина Петровна, в отличие от своего мужа, была прекрасно образована: до 12 лет училась в своей родной холмской школе, потом уехала в Люблин, где продолжала образование. После этого было Мариинское женское училище. В 1920-х получила образование в Коммунистическом университете им. Я.Свердлова.

Ее трудовая карьера - преподаватель политэкономии в разных партийных учебных заведениях.

Во время визита Хрущева в США, Нина Петровна, "стояла в сторонке вдвоем с Рокфеллером, и они о чем-то горячо спорили".

Потом Рокфеллер вспоминал, что жена советского генсека пыталась его убедить в превосходстве социалистической модели экономики над капиталистической. Разговаривали Хрущева и Рокфеллер на чистейшем английском языке, который она прекрасно знала - начала учить его в 1938 году. А до этого выучила и свободно владела польским, украинским, французским.

А что по Жаклинке? Да вот, пожалуйста.

Жаклин на самом деле деревенщиной была неотёсанной ,с интеллектом курицы и курила как паровоз, по 2--3 пачки Мальборо в день + бутылку розового шампанского. Поэтому у неё были руки 70-летней старухи, с жёлто-коричневыми пятнами от никотина и обгрызенными ногтями, вот почему она на всех публичных фото в длинных перчатках. Причём точно также курила и глушила шампанское во время беременности из-за чего и потеряла ребёнка. Были у этой "иконы стиля" и чисто физические недостатки, одна нога была короче другой на 2.5 см и она всегда ходила на разных каблуках, а босиком хромала естественно.

Вот и думайте, что называется! СОГЛАСИТЕСЬ!🤔🤔🤔

Показать больше

2 мс. назад

Я родилась на станции Малиновое Озеро, что в Алтайском крае. Работала сновальщицей на суконной фабрике, директором Дома культуры. Выпускница московского Театрального училища имени Щукина, с 1989 года актриса БДТ в Санкт-Петербурге.

В детстве мы росли как трава в поле! Гуляли на ветру, на солнце и в любви. Все лето бегали босиком. Семья наша была рабоче-крестьянская, родители нас любили абсолютной любовью. При этом труд мы знали с малочки. Все, чему научилась в детстве, я и сейчас умею и помню. Руки не забывают.

Если вдуматься, я росла в послевоенную пору. Родилась через шесть лет после окончания войны. Время было трудное: голодное, босоногое. Но если на детство смотреть как на полстакана воды, то у меня он был наполовину полным, а не пустым. Полным!

Родители были молодые, нас четверо детей, дружно жили, бабушка с дедушкой рядом. В доме всегда пахло пирогами. Я просыпалась, а солнце уже светило. Зажмурившись от счастья, вылезала в окно и, раздвинув вьюны, бежала самая довольная. Знаете, глаза прикрою, а эта картинка стоит у меня перед глазами, не проходит. Время ее пощадило, не стерло. Я была мечтательницей и фантазеркой и не любила ватаги. Могла на облака часами смотреть и фантазировать…Мечтала ли я стать артисткой? Да что вы. Нет, конечно. К нам вагон-клуб приходил один раз в месяц, и то нас, детей, туда добром не пускали. Это потом, когда подросли, стали разрешать кино смотреть.

Робкая мысль о том, а не попробовать ли мне в артистки, пришла ко мне в старших классах. И то приходилось скрывать, одноклассники бы обсмеяли. Там, где я росла, престижной профессией считались врач, учитель. А то артистка! Этого слова в той жизни и не существовало. Театра в глаза не видели. Да что там театра, музея вблизи не было…

Маму я всегда помню только в трудах, только в работе. Она кроткая у меня была. Осталась вдовой в сорок лет, папка умер в сорок восемь. Фронтовик был, у него внутри "гулял" крошечный осколок. Который и спровоцировал кровоизлияние в мозг. Война его добила через двадцать лет после победы. После его смерти мама сразу поседела. Ушла вся в работу и в нас, в детей. А работа была тяжелая - в лесу живицу из сосны добывали.

Я часто летние каникулы с мамой в лесу проводила, помогала ей. Помню, старшеклассницей была, как-то уморились мы с ней, сидим, отдыхаем, я ей говорю: "Мама, я хочу тебе монологи почитать..." Читала ей что-то из ролей Нонны Мордюковой и монолог Людмилы Чурсиной из фильма "Виринея".

Спрашиваю ее: "Мам, а из меня получилась бы артистка?" - "Конечно, доча, обязательно!" - в лесу говорила мне моя мамочка. Она мне такую уверенность, такие крылья дала. Словами не передать!

Мама застала меня артисткой. Она перекидывала моих героинь на меня, могла спросить: "Доча, что же он тебя на сцене так стукнул-то?!"

"Мам, это все специально так сделано", - отвечала я ей. А по глазам видела, что она все равно за меня переживет. Я для нее была доча, а не артистка.

И в кино она за меня переживала страшно, картину "Холодное лето пятьдесят третьего..." смотрела и рыдала.

С мамой ушло очень многое! Жаловаться, плакаться некому. И посоветоваться не с кем. Никто тебя так не пожалеет и не поймет, как мама. Никто и никогда!

Вообще я счастливая, что на земле выросла. Один пример. Захожу в дом на даче, а там у меня печка. Беру и растопляю ее запросто. Меня никто этому не учил. Я все помню интуитивно, все движения и навыки. Какую заслонку открыть, а какую закрыть. Это все часть меня. Первые шаги мои по земле были, а не по асфальту. А это большая разница.

Какая я мать? Ну не сумасшедшая - это точно. Всегда понимала, что придет время и сынок мой улетит, нельзя его привязывать к себе.

90-е годы были страшные, сынок учился, а я зарабатывала копейку, моталась по всей России со спектаклями и концертами. Чего только не было! И обманывали, и обворовывали. Вспоминать не хочется…Сейчас сын мне подсказывает часто. Многое понимает и порой дает матери правильные советы.

Что от жизни хочу? За все, что есть, слава Богу. Все, что хотела, Господь дал с лихвой. Надо еще отрабатывать. Ничего не прошу, все, что нужно в профессии, - есть. Только дай Господь.

Знаете, когда с подружками звоним другу другу, бывает, и о горестях поговорим. Но в конце разговора всегда скажем, что мы всем довольны. Всем! Это мое золотое правило. Но это понимание пришло с годами, когда шишек набила и когда в багаже уже много что есть.

Возраст? Не задумываюсь об этом серьезно. Просто надо иногда в паспорт поглядывать и понимать, что по перилам лестницы уже не прокатишься, как раньше.

А в остальном жизнь - как речка. С разным течением и перекатами, но течет. Надо с благодатью принимать эту речку - жизнь. Она течет, и ты по ней плыви.

Честно скажу, природе своей деревенской очень благодарна. Она мне многое дала. Надо только поливать свои корни и ни в коем случае не отрываться от них. Без корней мы никто.

Нина Усатова

В детстве мы росли как трава в поле! Гуляли на ветру, на солнце и в любви. Все лето бегали босиком. Семья наша была рабоче-крестьянская, родители нас любили абсолютной любовью. При этом труд мы знали с малочки. Все, чему научилась в детстве, я и сейчас умею и помню. Руки не забывают.

Если вдуматься, я росла в послевоенную пору. Родилась через шесть лет после окончания войны. Время было трудное: голодное, босоногое. Но если на детство смотреть как на полстакана воды, то у меня он был наполовину полным, а не пустым. Полным!

Родители были молодые, нас четверо детей, дружно жили, бабушка с дедушкой рядом. В доме всегда пахло пирогами. Я просыпалась, а солнце уже светило. Зажмурившись от счастья, вылезала в окно и, раздвинув вьюны, бежала самая довольная. Знаете, глаза прикрою, а эта картинка стоит у меня перед глазами, не проходит. Время ее пощадило, не стерло. Я была мечтательницей и фантазеркой и не любила ватаги. Могла на облака часами смотреть и фантазировать…Мечтала ли я стать артисткой? Да что вы. Нет, конечно. К нам вагон-клуб приходил один раз в месяц, и то нас, детей, туда добром не пускали. Это потом, когда подросли, стали разрешать кино смотреть.

Робкая мысль о том, а не попробовать ли мне в артистки, пришла ко мне в старших классах. И то приходилось скрывать, одноклассники бы обсмеяли. Там, где я росла, престижной профессией считались врач, учитель. А то артистка! Этого слова в той жизни и не существовало. Театра в глаза не видели. Да что там театра, музея вблизи не было…

Маму я всегда помню только в трудах, только в работе. Она кроткая у меня была. Осталась вдовой в сорок лет, папка умер в сорок восемь. Фронтовик был, у него внутри "гулял" крошечный осколок. Который и спровоцировал кровоизлияние в мозг. Война его добила через двадцать лет после победы. После его смерти мама сразу поседела. Ушла вся в работу и в нас, в детей. А работа была тяжелая - в лесу живицу из сосны добывали.

Я часто летние каникулы с мамой в лесу проводила, помогала ей. Помню, старшеклассницей была, как-то уморились мы с ней, сидим, отдыхаем, я ей говорю: "Мама, я хочу тебе монологи почитать..." Читала ей что-то из ролей Нонны Мордюковой и монолог Людмилы Чурсиной из фильма "Виринея".

Спрашиваю ее: "Мам, а из меня получилась бы артистка?" - "Конечно, доча, обязательно!" - в лесу говорила мне моя мамочка. Она мне такую уверенность, такие крылья дала. Словами не передать!

Мама застала меня артисткой. Она перекидывала моих героинь на меня, могла спросить: "Доча, что же он тебя на сцене так стукнул-то?!"

"Мам, это все специально так сделано", - отвечала я ей. А по глазам видела, что она все равно за меня переживет. Я для нее была доча, а не артистка.

И в кино она за меня переживала страшно, картину "Холодное лето пятьдесят третьего..." смотрела и рыдала.

С мамой ушло очень многое! Жаловаться, плакаться некому. И посоветоваться не с кем. Никто тебя так не пожалеет и не поймет, как мама. Никто и никогда!

Вообще я счастливая, что на земле выросла. Один пример. Захожу в дом на даче, а там у меня печка. Беру и растопляю ее запросто. Меня никто этому не учил. Я все помню интуитивно, все движения и навыки. Какую заслонку открыть, а какую закрыть. Это все часть меня. Первые шаги мои по земле были, а не по асфальту. А это большая разница.

Какая я мать? Ну не сумасшедшая - это точно. Всегда понимала, что придет время и сынок мой улетит, нельзя его привязывать к себе.

90-е годы были страшные, сынок учился, а я зарабатывала копейку, моталась по всей России со спектаклями и концертами. Чего только не было! И обманывали, и обворовывали. Вспоминать не хочется…Сейчас сын мне подсказывает часто. Многое понимает и порой дает матери правильные советы.

Что от жизни хочу? За все, что есть, слава Богу. Все, что хотела, Господь дал с лихвой. Надо еще отрабатывать. Ничего не прошу, все, что нужно в профессии, - есть. Только дай Господь.

Знаете, когда с подружками звоним другу другу, бывает, и о горестях поговорим. Но в конце разговора всегда скажем, что мы всем довольны. Всем! Это мое золотое правило. Но это понимание пришло с годами, когда шишек набила и когда в багаже уже много что есть.

Возраст? Не задумываюсь об этом серьезно. Просто надо иногда в паспорт поглядывать и понимать, что по перилам лестницы уже не прокатишься, как раньше.

А в остальном жизнь - как речка. С разным течением и перекатами, но течет. Надо с благодатью принимать эту речку - жизнь. Она течет, и ты по ней плыви.

Честно скажу, природе своей деревенской очень благодарна. Она мне многое дала. Надо только поливать свои корни и ни в коем случае не отрываться от них. Без корней мы никто.

Нина Усатова

Показать больше

2 мс. назад

На Цветном бульваре открыта здоровая тропа — стометровая дорожка из округлой гальки, сыпучего песка и дерева, по которой можно пройти босиком. По периметру тропы установлены перголы с разноцветными крышами, создающими мозаичные тени. Центром маршрута стал любимец гостей — четырехметровый надувной слон.

Фото: muza11

Фото: muza11

Показать больше

2 мс. назад

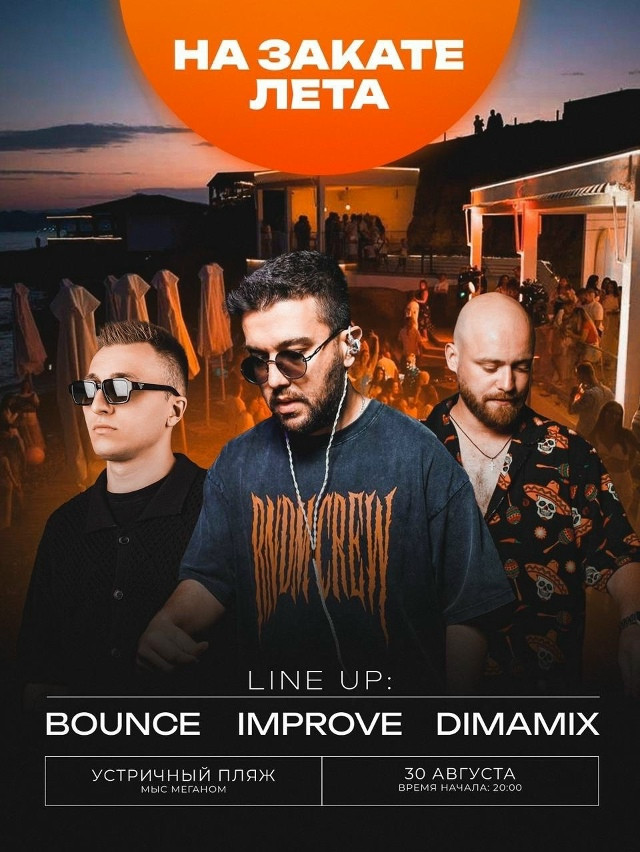

🌅 На закате лета

30 августа | 20:00 | Устричный пляж (https://vk.com/oysterbeach...

Лето было ярким, жарким, шумным — и мы проведём его так, как оно того заслуживает: на берегу моря, под закатное небо и ритмы музыки.

Вечеринка «На закате лета» — это три диджея, которые создадут саундтрек уходящего сезона, море огней, танцы босиком по белоснежной гальке и ощущение бесконечной свободы.

💃🏼 Наши предложения для вашего удобства:

- Беседка для большой компании (до 20 человек) с депозитом 40 000 ₽ , где Вас и Ваших друзей будет ждать лучший вид на танцпол, отдельная ВИП-зона, личный официант и 2 бутылки полусладкого розового вина коллаборации завода «Бельбек» и Устричного пляжа в подарок!

- Серебряный браслет: просто подними руку и у тебя примут заказ вне очереди, все для того, чтобы потратить время на танцы и веселье! Стоимость браслета 3500 ₽ , количество ограничено.

✨ Вход свободный

🚫 Со своими напитками и едой - нельзя

☀️ Бронь столов и все вопросы по телефону +7 (978) 144-95-77

Это будет не просто вечеринка. Это — последняя страница лета, и она станет самой красивой.

30 августа | 20:00 | Устричный пляж (https://vk.com/oysterbeach...

Лето было ярким, жарким, шумным — и мы проведём его так, как оно того заслуживает: на берегу моря, под закатное небо и ритмы музыки.

Вечеринка «На закате лета» — это три диджея, которые создадут саундтрек уходящего сезона, море огней, танцы босиком по белоснежной гальке и ощущение бесконечной свободы.

💃🏼 Наши предложения для вашего удобства:

- Беседка для большой компании (до 20 человек) с депозитом 40 000 ₽ , где Вас и Ваших друзей будет ждать лучший вид на танцпол, отдельная ВИП-зона, личный официант и 2 бутылки полусладкого розового вина коллаборации завода «Бельбек» и Устричного пляжа в подарок!

- Серебряный браслет: просто подними руку и у тебя примут заказ вне очереди, все для того, чтобы потратить время на танцы и веселье! Стоимость браслета 3500 ₽ , количество ограничено.

✨ Вход свободный

🚫 Со своими напитками и едой - нельзя

☀️ Бронь столов и все вопросы по телефону +7 (978) 144-95-77

Это будет не просто вечеринка. Это — последняя страница лета, и она станет самой красивой.

Показать больше

3 мс. назад

«Тургояк: озеро, где время течет медленнее»

Наш визит на Тургояк начался облачным полднем. Мы сгружали каяки на берег, смеясь и переговариваясь, пока прозрачнейшие волны прибоя перекатывали камушки на кромке пляжа.

Тургояк встретил нас тишиной.

Не той пустотой, что наводит тоску, а благородной, древней тишиной места, где человек — лишь гость. Здесь не было воя моторов, только плеск весел да крики чаек. Байкал может быть величественнее, но Тургояк — камернее, уютнее. Будто сама природа (а точнее губернатор Челябинской области) решила сохранить его в неприкосновенности, запретив бензиновые двигатели. Вместо них — белые паруса, скользящие по воде, как призраки старых кораблей.

Мы обплыли озеро за три дня, останавливаясь в бухтах, где скалы отражались в воде с фотографической четкостью. Или, как в карельских пейзажах, берега спускались к воде грудами живописных камней, поросшие соснами. Но главным приключением стал остров Веры.

Остров, который помнит мамонтов

На второй день у нас была дневка, которую мы целиком посвятили пешим прогулкам. И первой из них (до наплыва первой волны туристов) была прогулка на остров Веры. Когда-то здесь жили люди. Не те, что строят города, а те, что разговаривали с духами камней. Их дольмены и лабиринты, сложенные шесть тысяч лет назад, все еще стоят, заросшие мхом, но непобежденные временем. Мы ходили между ними, касаясь шершавых плит, и казалось, будто воздух здесь гуще, насыщеннее.

После острова мы рванули на хребет Заозёрный. Тропа вилась между скал, то исчезая, то появляясь вновь, будто проверяя нас на прочность. Зато вид сверху стоил всех усилий: Тургояк лежал внизу, синий и бескрайний, а паруса яхт казались крошечными бумажными корабликами.

Баня, костер и песок, который поет

Вечера здесь были особенными. После бани с пихтовыми вениками (аромат стоял такой, что казалось, будто дышишь самим лесом) мы ныряли в озеро. Вода была настолько чистой, что даже ночью, при свете звезд, видно было дно.

А потом — костер. Разговоры, смех и жареные маршмелушки на шпажках. Оплывая озеро по всему периметру, мы собирали кварц на диких пляжах — розовый, молочный, прозрачный, как слеза. Песок здесь был необычный, с крупными зернами, и когда идешь по нему босиком, кажется, будто он поет под ногами.

Когда мы отплывали от песчаных пляжей, то песок на дне сменился крупными красивыми камнями. В удивительно прозрачной воде казалось, их можно было коснуться рукой. Но двухметровой весло, опущенное вниз, не доставало до дна.

«Откуда у вас такие лодки?»

За всю поездку мы не встретили ни одного каякера. Только людей на сапах, которые жались к берегу, боясь далеко отплывать от берега. Они смотрели на наши лодки с завистью и недоумением.

— Вы что, сами их сюда привезли? Из Тольятти?!

— Ага, — ухмылялся наш рулевой, — восемьсот километров — не шутка.

Они качали головами, а мы отплывали дальше, оставляя за собой лишь легкую рябь.

Когда мы покидали уютные бухты, то временами сталкивались с нагоняемой ветром волной. Но каякам она была нипочем - гребец был укрыт "юбкой" из неопрена и даже когда волна захлестывала борт, внутри каяка было сухо и тепло. Себя уверенно в каяке чувствовали даже гребцы, севшие в каяк впервые.

Когда мы грузили каяки обратно в прицеп, и в последний раз оглядываясь на озеро. Солнце жарило в небесах, раскаляя крупный Тургоякский песок на пляже, омываемый бирюзовый прозрачной водой.

— Обязательно вернемся, — сказал кто-то.

И мы знаем — это не просто слова. Тургояк теперь часть нас. Такая же, как загар, который еще неделю не смоется, или кварц, лежащий в кармане на память.

Место, где время течет медленнее. Где паруса рисуют узоры на воде, а камни помнят эпохи. Где вечер у костра кажется бесконечным, а утро — всегда новым приключением.

Мы обязательно вернемся.

Наш визит на Тургояк начался облачным полднем. Мы сгружали каяки на берег, смеясь и переговариваясь, пока прозрачнейшие волны прибоя перекатывали камушки на кромке пляжа.

Тургояк встретил нас тишиной.

Не той пустотой, что наводит тоску, а благородной, древней тишиной места, где человек — лишь гость. Здесь не было воя моторов, только плеск весел да крики чаек. Байкал может быть величественнее, но Тургояк — камернее, уютнее. Будто сама природа (а точнее губернатор Челябинской области) решила сохранить его в неприкосновенности, запретив бензиновые двигатели. Вместо них — белые паруса, скользящие по воде, как призраки старых кораблей.

Мы обплыли озеро за три дня, останавливаясь в бухтах, где скалы отражались в воде с фотографической четкостью. Или, как в карельских пейзажах, берега спускались к воде грудами живописных камней, поросшие соснами. Но главным приключением стал остров Веры.

Остров, который помнит мамонтов

На второй день у нас была дневка, которую мы целиком посвятили пешим прогулкам. И первой из них (до наплыва первой волны туристов) была прогулка на остров Веры. Когда-то здесь жили люди. Не те, что строят города, а те, что разговаривали с духами камней. Их дольмены и лабиринты, сложенные шесть тысяч лет назад, все еще стоят, заросшие мхом, но непобежденные временем. Мы ходили между ними, касаясь шершавых плит, и казалось, будто воздух здесь гуще, насыщеннее.

После острова мы рванули на хребет Заозёрный. Тропа вилась между скал, то исчезая, то появляясь вновь, будто проверяя нас на прочность. Зато вид сверху стоил всех усилий: Тургояк лежал внизу, синий и бескрайний, а паруса яхт казались крошечными бумажными корабликами.

Баня, костер и песок, который поет

Вечера здесь были особенными. После бани с пихтовыми вениками (аромат стоял такой, что казалось, будто дышишь самим лесом) мы ныряли в озеро. Вода была настолько чистой, что даже ночью, при свете звезд, видно было дно.

А потом — костер. Разговоры, смех и жареные маршмелушки на шпажках. Оплывая озеро по всему периметру, мы собирали кварц на диких пляжах — розовый, молочный, прозрачный, как слеза. Песок здесь был необычный, с крупными зернами, и когда идешь по нему босиком, кажется, будто он поет под ногами.

Когда мы отплывали от песчаных пляжей, то песок на дне сменился крупными красивыми камнями. В удивительно прозрачной воде казалось, их можно было коснуться рукой. Но двухметровой весло, опущенное вниз, не доставало до дна.

«Откуда у вас такие лодки?»

За всю поездку мы не встретили ни одного каякера. Только людей на сапах, которые жались к берегу, боясь далеко отплывать от берега. Они смотрели на наши лодки с завистью и недоумением.

— Вы что, сами их сюда привезли? Из Тольятти?!

— Ага, — ухмылялся наш рулевой, — восемьсот километров — не шутка.

Они качали головами, а мы отплывали дальше, оставляя за собой лишь легкую рябь.

Когда мы покидали уютные бухты, то временами сталкивались с нагоняемой ветром волной. Но каякам она была нипочем - гребец был укрыт "юбкой" из неопрена и даже когда волна захлестывала борт, внутри каяка было сухо и тепло. Себя уверенно в каяке чувствовали даже гребцы, севшие в каяк впервые.

Когда мы грузили каяки обратно в прицеп, и в последний раз оглядываясь на озеро. Солнце жарило в небесах, раскаляя крупный Тургоякский песок на пляже, омываемый бирюзовый прозрачной водой.

— Обязательно вернемся, — сказал кто-то.

И мы знаем — это не просто слова. Тургояк теперь часть нас. Такая же, как загар, который еще неделю не смоется, или кварц, лежащий в кармане на память.

Место, где время течет медленнее. Где паруса рисуют узоры на воде, а камни помнят эпохи. Где вечер у костра кажется бесконечным, а утро — всегда новым приключением.

Мы обязательно вернемся.

Показать больше

3 мс. назад

«Копыта обязательно в лицо стоматологу подсовывать?»: Волочкову подняли на смех из-за поведения в клинике

Балерина продолжает в своем репертуаре. Удивить кого-то ногами Анастасии Волочковой уже практически не удается, но в случае со стоматологом, удалявшим ей зуб мудрости, это все-таки получилось.

Не успела Анастасия Волочкова вернуться с райских Мальдив, как у нее случилась очередная напасть. Бывшая прима Большого театра оказалась в стоматологии. Там звезде сцены удалили зуб мудрости. Волочкова, не изменяя своим традициям, поделилась подробным отчетом сего мероприятия.

Балерина заявилась в стоматологическую клинику в коротком платье на бретелях, которое едва прикрывало все приличные и не очень места. На кушетку экс-прима вскарабкалась прямо босиком, расположив ноги перед лицом стоматолога. Впрочем, зная привычки Насти, это уже будто и не удивляет.

«Мне удаляли зуб мудрости. Верю, что мудрость не удалили. Сегодня сняли швы. Для меня это равносильно операции. Теперь я с красивыми зубами и ногами готова дарить вам свое творчество», — заявила блондинка, едва отойдя от наркоза.

Едва двигающая языком Волочкова засыпала доктора комплиментами и словами благодарности. Ехидные пользователи социальных сетей профессионализм врача тоже отметили, ведь далеко не каждый смог бы сохранить самообладание при виде конечностей главной шпагатессы страны.

«Во Настька дает. Ещё бы веничек с собой прихватила и залетела бы как в баню», «В таком состоянии мы ее уже видели. Волочкова под наркозом и под шампанским выглядит одинаково», «А копыта было обязательно в лицо стоматологу подсовывать?», «Для чего в таком виде тащиться в клинику. Хотя бы из уважения к персоналу можно было прикрыться или по крайней мере захватить удобные тапочки или носки», «Понятно дело, что лето и жара, но я уже не могу видеть в ленте волочковские ноги», «Неужели она думает, что это красиво?»— пишет народ.

А вот сама Анастасия Юрьевна убеждена, что возможность даже просто лицезреть ее конечности — истинная блажь для каждого. Балерина с гордостью выставляет ноги на всеобщее обозрение и далеко отправляет каждого, кто смеет ее одернуть.

Балерина продолжает в своем репертуаре. Удивить кого-то ногами Анастасии Волочковой уже практически не удается, но в случае со стоматологом, удалявшим ей зуб мудрости, это все-таки получилось.

Не успела Анастасия Волочкова вернуться с райских Мальдив, как у нее случилась очередная напасть. Бывшая прима Большого театра оказалась в стоматологии. Там звезде сцены удалили зуб мудрости. Волочкова, не изменяя своим традициям, поделилась подробным отчетом сего мероприятия.

Балерина заявилась в стоматологическую клинику в коротком платье на бретелях, которое едва прикрывало все приличные и не очень места. На кушетку экс-прима вскарабкалась прямо босиком, расположив ноги перед лицом стоматолога. Впрочем, зная привычки Насти, это уже будто и не удивляет.

«Мне удаляли зуб мудрости. Верю, что мудрость не удалили. Сегодня сняли швы. Для меня это равносильно операции. Теперь я с красивыми зубами и ногами готова дарить вам свое творчество», — заявила блондинка, едва отойдя от наркоза.

Едва двигающая языком Волочкова засыпала доктора комплиментами и словами благодарности. Ехидные пользователи социальных сетей профессионализм врача тоже отметили, ведь далеко не каждый смог бы сохранить самообладание при виде конечностей главной шпагатессы страны.

«Во Настька дает. Ещё бы веничек с собой прихватила и залетела бы как в баню», «В таком состоянии мы ее уже видели. Волочкова под наркозом и под шампанским выглядит одинаково», «А копыта было обязательно в лицо стоматологу подсовывать?», «Для чего в таком виде тащиться в клинику. Хотя бы из уважения к персоналу можно было прикрыться или по крайней мере захватить удобные тапочки или носки», «Понятно дело, что лето и жара, но я уже не могу видеть в ленте волочковские ноги», «Неужели она думает, что это красиво?»— пишет народ.

А вот сама Анастасия Юрьевна убеждена, что возможность даже просто лицезреть ее конечности — истинная блажь для каждого. Балерина с гордостью выставляет ноги на всеобщее обозрение и далеко отправляет каждого, кто смеет ее одернуть.

Показать больше

3 мс. назад

В Геленджике вместо отдыха и безопасности — ужас и опасность. Сегодня на пляже возле фонтана обнаружил шприцы заполнены кровью. Это не просто хамство или безответственность — это угроза жизни и здоровью людей, в первую очередь детей, которые бегают босиком по песку.

Кто допустил такое? Где службы, которые должны следить за чистотой и безопасностью общественных мест? Почему мы платим налоги, а в итоге сталкиваемся с угрозами, которых можно было легко избежать? #безопасность #пляж #позор

Кто допустил такое? Где службы, которые должны следить за чистотой и безопасностью общественных мест? Почему мы платим налоги, а в итоге сталкиваемся с угрозами, которых можно было легко избежать? #безопасность #пляж #позор

Показать больше

3 мс. назад

Кишечная палочка, грибок, стафилококки — всё это может жить у вас... прямо у порога

Коврик для обуви — идеальное место для микробов: грязь, влага, тепло. А теперь подумайте: вы наступили в обуви, потом прошлись босиком по дому, ребёнок поиграл на полу... 🦠

Что с этим делать?

✅ Мойте коврик хотя бы раз в неделю — с мылом или антисептиком.

✅ Не ждите, пока он "совсем испортится" — меняйте раз в 3–6 месяцев.

✅ Лучше выбирать резиновый коврик — тканевые впитывают всё подряд.

✅ Если можно — держите его снаружи квартиры, а не внутри.

Коврик для обуви — идеальное место для микробов: грязь, влага, тепло. А теперь подумайте: вы наступили в обуви, потом прошлись босиком по дому, ребёнок поиграл на полу... 🦠

Что с этим делать?

✅ Мойте коврик хотя бы раз в неделю — с мылом или антисептиком.

✅ Не ждите, пока он "совсем испортится" — меняйте раз в 3–6 месяцев.

✅ Лучше выбирать резиновый коврик — тканевые впитывают всё подряд.

✅ Если можно — держите его снаружи квартиры, а не внутри.

Показать больше

3 мс. назад

Из автобиографии Оззи Осборна «Я - Оззи. Все, что мне удалось вспомнить».

«У Дона Ардена была репутация парня, который сделает тебя знаменитым на весь мир, но при этом обдерет до нитки. Он не проворачивал никаких сложных финансовых схем, он просто, черт побери, не платил. Вот и всё. Разговор обычно был примерно такой: "Дон, ты должен мне миллион фунтов, можно мне получить деньги, пожалуйста?" – а он: "Нет, нельзя". Конец разговора. А если лично прийти к нему в офис и попросить денег, то велика вероятность уехать оттуда на скорой.

И вот мы сидели в офисе Дона и слушали его речь. Он был низкорослым парнем, с фигурой и характером злого ротвейлера, а еще у него был невероятный крикливый голос. Он брал трубку и так громко кричал в нее своему администратору, что сотрясалась вся планета. Когда встреча закончилась, мы все встали и сказали, как нам приятно с ним познакомиться и бла-бла-бла, хотя больше не хотели иметь с ним никаких дел. А потом, когда мы выходили из офиса, он представил нас девушке, на которую орал в трубку половину встречи.

"Это Шэрон, моя дочь, – рявкнул он. – Шэрон, проводи этих ребят до машины, хорошо?" Я улыбнулся ей, а она посмотрела на меня с опаской. Наверное, подумала, что я сумасшедший, потому что стоял там в своей пижаме, босиком и с краном от горячей воды вместо кулона.

Но потом, когда Дон вернулся в офис и закрыл за собой дверь, я отмочил шутку, и она улыбнулась. Я чуть не упал. Это была самая красивая улыбка, виденная мной в жизни. А потом она засмеялась. Мне стало так хорошо, когда я услышал ее смех. Я хотел смешить ее снова, и снова, и снова».

#геройнеделиrockfm

«У Дона Ардена была репутация парня, который сделает тебя знаменитым на весь мир, но при этом обдерет до нитки. Он не проворачивал никаких сложных финансовых схем, он просто, черт побери, не платил. Вот и всё. Разговор обычно был примерно такой: "Дон, ты должен мне миллион фунтов, можно мне получить деньги, пожалуйста?" – а он: "Нет, нельзя". Конец разговора. А если лично прийти к нему в офис и попросить денег, то велика вероятность уехать оттуда на скорой.

И вот мы сидели в офисе Дона и слушали его речь. Он был низкорослым парнем, с фигурой и характером злого ротвейлера, а еще у него был невероятный крикливый голос. Он брал трубку и так громко кричал в нее своему администратору, что сотрясалась вся планета. Когда встреча закончилась, мы все встали и сказали, как нам приятно с ним познакомиться и бла-бла-бла, хотя больше не хотели иметь с ним никаких дел. А потом, когда мы выходили из офиса, он представил нас девушке, на которую орал в трубку половину встречи.

"Это Шэрон, моя дочь, – рявкнул он. – Шэрон, проводи этих ребят до машины, хорошо?" Я улыбнулся ей, а она посмотрела на меня с опаской. Наверное, подумала, что я сумасшедший, потому что стоял там в своей пижаме, босиком и с краном от горячей воды вместо кулона.

Но потом, когда Дон вернулся в офис и закрыл за собой дверь, я отмочил шутку, и она улыбнулась. Я чуть не упал. Это была самая красивая улыбка, виденная мной в жизни. А потом она засмеялась. Мне стало так хорошо, когда я услышал ее смех. Я хотел смешить ее снова, и снова, и снова».

#геройнеделиrockfm

Показать больше

3 мс. назад

«Я старалась»: Дана Борисова показала фигуру в купальнике на отдыхе в Крыму. 49-летняя телеведущая и актриса проводит лето в Крыму. Дана Борисова примерила черное монокини на курорте. Звезда экрана наслаждается солнечной погодой в Крыму. Дана выбрала отель в поселке Песчаное в Бахчисарайском районе. Она успела прийти в форму для пляжных фотосессий. Борисова позировала босиком в купальнике у бассейна с шезлонгами. Она продемонстрировала стройное загорелое тело. Телеведущая сделала легкий макияж и собрала светлые волосы в небрежную прическу с выпущенными прядями. «Всё утро старалась, и фото в купальнике получилось. Вроде ничего», — сообщила Борисова

Показать больше

3 мс. назад

«Я видел немцев в трёх разных состояниях. В 1941-42 годах они были сытыми, уверенными завоевателями, с засученными рукавами, как хозяева! В 1943-м году в их поведении уже чувствовалось: «С этими» (советской армией) надо сражаться на равных. В конце 1944-45 годов они ходили с голодными глазами и просили суп у наших солдат на кухне, униженно смотря им в глаза.

Когда началась война, я уже три месяца служил под Хмельницким в мотострелковом полку. Мы все понимали, что война неизбежна, для нас это не было неожиданностью. Больше всего я боялся, что она скоро закончится! Я был уверен, что германские рабочие и крестьяне поднимут восстание, а мы придём, и в Берлине уже будет советская власть. Я искренне так думал, мне хотелось повоевать, я был ещё мальчишкой. А наши женщины плакали, они были мудрее нас.

В первых боях под Уманью я получил ранение, и, будучи на санитарной машине, попал в плен к немцам. Тогда в плен взяли 103 тысячи наших солдат, и я оказался среди них. Чудом удалось сбежать — перебрался через колючую проволоку в соседний деревенский дом. Там у хозяйки попросил одежду, вымазался грязью, чтобы выглядеть как местный, и вышел на улицу. На улице стояли немецкие танки и солдаты, но я, будучи весь в грязи, нахально прошёл мимо них, и никто даже не обратил на меня внимания. Только наши женщины и мужчины, стоявшие напротив, поняли всё, но не сказали ни слова.

Я шёл босиком через всю оккупированную Украину. У меня было почти звериное чутьё — заходя в деревню, я интуитивно знал, в какой дом постучать, чтобы попросить еды, и ни разу не ошибся. Иногда я смотрю современные фильмы о войне, где пленным будто позволяли «лишнее» с женщинами. Я поражаюсь — у меня таких мыслей не было, психология была другая, поведение иное. Была только одна цель: выжить, и она вытесняла всё остальное.

Я был в плену четыре раза, но нигде не задерживался и бежал при первой же возможности. Позже попал в Освенцим.

Приведу один, казалось бы, «безобидный» эпизод: чтобы занять пленных, нас заставляли переносить снаряды с одного угла на другой. Какому-то немцу во мне что-то не понравилось, и он наказал меня — заставил стоять с тяжёлым снарядом в руках десять минут. Такое мелкое издевательство. Иногда немцы бросали сигарету на землю и наблюдали, как пленные борются за неё.