57 мн. назад

Эта фотография советского военнослужащего срочной службы в 1976 году заставила заговорить о себе весь мир. Первой её напечатало на всю полосу британское издание Daily Mail, крайне негативно настроенное в то время против Советского Союза. И сопроводило подписью, заставившей заинтересоваться этим фото едва ли не весь мир.

Сделал снимок известный сегодня фотограф Владимир Вяткин, шестикратный лауреат международного фотоконкурса World Press Photo. И лишь спустя 20 лет сам Владимир Вяткин узнал о трагической судьбе своего героя.

В детстве Владимир Вяткин был увлечён музыкой и живописью и собирался стать профессиональным искусствоведом. Но уже подростком он попал на выставку «Интерпресс-фото – 66». Среди множества представленных фотографий школьнику больше всего понравились портреты, автором которых был Василий Малышев. А Владимир понял самое главное: он хочет всю жизнь заниматься вовсе не искусствоведением и даже не живописью. Он хочет делать такие фотографии, которые заставляли бы людей плакать и смеяться, думать и наслаждаться каждым мгновением жизни.

Правда, после окончания школы он не мог себе позволить учиться, так как финансовое положение семьи было совершенно безрадостным. Вчерашний выпускник устроился на работу фотолаборантом в Агентство печати «Новости». В 1971 году он был призван на срочную службу в ряды Советской армии, где попал во Вторую гвардейскую Таманскую мотострелковую дивизию. Именно там он и повстречал своего героя, чья фотография впоследствии облетит весь мир.

Владимир Кусеров, ровесник Владимира Вяткина, до призыва в Вооруженные силы работал в цирке силовым акробатом, а в армии попал в 5-ю роту 406-го полка Таманской дивизии. Эта рота была особенной, в ней собрали талантливых ребят, сформировав своеобразный ансамбль песни и танца.

Солдаты после боевой подготовки переодевались и отправлялись на репетиции, давали концерты. Владимир Кусеров был не только удивительно красив внешне, он отличался от ровесников какой-то необычайной взрослостью, он казался гораздо старше своих лет, а сослуживцы относились к нему с большим уважением.

Легендарный снимок был сделан совершенно случайно, когда солдаты возвращались с учений. Все были уставшими, Владимир шёл чуть впереди своего сослуживца-фотографа, в какой-то момент он обернутся, и его тезка сделал фотографию. Снимок получился не только красивым, но ещё и очень удачным по техническим параметрам и композиции. После окончания срока службы солдаты разъехались по своим домам, Владимир Вяткин и Владимир Кусеров ничего не знали друг о друге, но у сделанного во время службы в армии снимка была своя, особенная судьба.

«Советский солдат, который не хочет воевать».

Демобилизовавшись в 1973 году, Владимир Вяткин вернулся на работу в АПН, где впоследствии стал специальным корреспондентом. Через три года его коллега Борис Кауфман, который был не только фотокорреспондентом, но ещё и парторгом, должен был везти в Лондон выставку работ советских фотографов. Но фотография Владимира Кусерова, которую Владимир Вяткин назвал «Солдат» не прошла цензуру, так как военнослужащий срочной службы на ней был подстрижен не по уставу.

Борис Кауфман, профессионал высочайшего уровня, смог оценить по достоинству композицию и красоту снимка, а потому всё же взял «Солдата» в Англию на свой страх и риск. И надо же было такому случиться, что именно эта фотография привлекла внимание западных зрителей. Снимок получил широчайший резонанс вместе с демонстрировавшейся на той же выставке фотографией Валерия Генде-Роте. Фото, сделанное Владимиром Вяткиным, занимало всю полосу газеты Daily Mail и сопровождалось подписью: «Мы впервые видим русского солдата, которому не хочется воевать».

Естественно, после возвращения в Москву Бориса Кауфмана, самовольно выставившего снимок, ждал серьёзный разговор с руководством, кажется, даже дошло до выговора. Зато «Комсомольская правда» полностью перепечатала публикацию британских коллег, благодаря чему Владимир Вяткин получи свою первую порцию славы и признания.

Судьба не солдата, но циркового артиста.

После выставки прошло всего пару месяцев, когда в редакцию АПН обратилась женщина, разыскивавшая Владимира Вяткина. К счастью, фотограф в тот день был дежурным, а потому уже через час общался с незнакомкой. Она приехала со снимком Владимира Кусерова 1971 года, тем самым, который напечатали сначала в Daily Mail, а потом – в «Комсомолке».

Убедившись в том, что перед ней сидит фотограф, сделавший снимок, женщина стала просить разыскать самого солдата. Она была уверена, что на фотографии – молодой человек, который летом на море попытался спасти её тонувшую дочь. К сожалению, девушка потеряла сознание, а после, видимо, захлебнулась водой, так как спаситель вынес на берег уже её тело. Он провёл в воде больше 20 минут, в то время как остальные свидетели случившегося наблюдали за происходящим с берега, так как море сильно штормило. На фотографии, она уверена, был именно тот человек, благодаря которому она смогла похоронить дочь.

Владимир Вяткин внимательно выслушал собеседницу и рассказал о том, что с парнем с фотографии не виделся со времён службы в армии, знает только, что он работает в цирке и, скорее всего, находится не в Москве. Он был просто уверен, что женщина ошиблась, но пообещал разыскать героя. К сожалению, его догадки подтвердились. В цирке, куда позвонил фотограф, ему сообщили, что Владимир Кусеров находится на зарубежных гастролях уже более полугода. Вяткин перезвонил женщине и рассказал о том, что солдат со снимка не мог быть на море тем летом.

О судьбе своего сослуживца он узнал почти двадцать лет спустя, когда снимал семью цирковых артистов. Они-то и рассказали ему о трагедии, случившейся с его сослуживцем. Владимир Кусеров после демобилизации работал цирковым акробатом, потом делал номера с медведями, а затем увлёкся воздушной гимнастикой. Номера его были интересными и вдохновенными, он часто выезжал с гастролями за рубеж. И однажды в Чили он сорвался из-под купола цирка на репетиции и разбился насмерть.

Владимир Вяткин впоследствии не раз слышал от многих своих коллег о том, что фотография «Солдат», несомненно, одна из лучших его работ. Впрочем, он не спорит. У этого снимка нет никаких наград, но для самого Владимира Юрьевича он представляет особую ценность. И он мечтает о том, чтобы фотография получила какую-нибудь, пусть даже бронзовую медаль. В память о том человеке, который на ней запечатлён.

Владимир Вяткин фотографирует вот уже более полувека. Его работы отличаются оригинальностью и особым взглядом, поэтому не раз были отмечены на конкурсе World Press Photo, который проводится с 1955 года.

Напишите в комментариях, что Вы думаете по этому поводу?

Сделал снимок известный сегодня фотограф Владимир Вяткин, шестикратный лауреат международного фотоконкурса World Press Photo. И лишь спустя 20 лет сам Владимир Вяткин узнал о трагической судьбе своего героя.

В детстве Владимир Вяткин был увлечён музыкой и живописью и собирался стать профессиональным искусствоведом. Но уже подростком он попал на выставку «Интерпресс-фото – 66». Среди множества представленных фотографий школьнику больше всего понравились портреты, автором которых был Василий Малышев. А Владимир понял самое главное: он хочет всю жизнь заниматься вовсе не искусствоведением и даже не живописью. Он хочет делать такие фотографии, которые заставляли бы людей плакать и смеяться, думать и наслаждаться каждым мгновением жизни.

Правда, после окончания школы он не мог себе позволить учиться, так как финансовое положение семьи было совершенно безрадостным. Вчерашний выпускник устроился на работу фотолаборантом в Агентство печати «Новости». В 1971 году он был призван на срочную службу в ряды Советской армии, где попал во Вторую гвардейскую Таманскую мотострелковую дивизию. Именно там он и повстречал своего героя, чья фотография впоследствии облетит весь мир.

Владимир Кусеров, ровесник Владимира Вяткина, до призыва в Вооруженные силы работал в цирке силовым акробатом, а в армии попал в 5-ю роту 406-го полка Таманской дивизии. Эта рота была особенной, в ней собрали талантливых ребят, сформировав своеобразный ансамбль песни и танца.

Солдаты после боевой подготовки переодевались и отправлялись на репетиции, давали концерты. Владимир Кусеров был не только удивительно красив внешне, он отличался от ровесников какой-то необычайной взрослостью, он казался гораздо старше своих лет, а сослуживцы относились к нему с большим уважением.

Легендарный снимок был сделан совершенно случайно, когда солдаты возвращались с учений. Все были уставшими, Владимир шёл чуть впереди своего сослуживца-фотографа, в какой-то момент он обернутся, и его тезка сделал фотографию. Снимок получился не только красивым, но ещё и очень удачным по техническим параметрам и композиции. После окончания срока службы солдаты разъехались по своим домам, Владимир Вяткин и Владимир Кусеров ничего не знали друг о друге, но у сделанного во время службы в армии снимка была своя, особенная судьба.

«Советский солдат, который не хочет воевать».

Демобилизовавшись в 1973 году, Владимир Вяткин вернулся на работу в АПН, где впоследствии стал специальным корреспондентом. Через три года его коллега Борис Кауфман, который был не только фотокорреспондентом, но ещё и парторгом, должен был везти в Лондон выставку работ советских фотографов. Но фотография Владимира Кусерова, которую Владимир Вяткин назвал «Солдат» не прошла цензуру, так как военнослужащий срочной службы на ней был подстрижен не по уставу.

Борис Кауфман, профессионал высочайшего уровня, смог оценить по достоинству композицию и красоту снимка, а потому всё же взял «Солдата» в Англию на свой страх и риск. И надо же было такому случиться, что именно эта фотография привлекла внимание западных зрителей. Снимок получил широчайший резонанс вместе с демонстрировавшейся на той же выставке фотографией Валерия Генде-Роте. Фото, сделанное Владимиром Вяткиным, занимало всю полосу газеты Daily Mail и сопровождалось подписью: «Мы впервые видим русского солдата, которому не хочется воевать».

Естественно, после возвращения в Москву Бориса Кауфмана, самовольно выставившего снимок, ждал серьёзный разговор с руководством, кажется, даже дошло до выговора. Зато «Комсомольская правда» полностью перепечатала публикацию британских коллег, благодаря чему Владимир Вяткин получи свою первую порцию славы и признания.

Судьба не солдата, но циркового артиста.

После выставки прошло всего пару месяцев, когда в редакцию АПН обратилась женщина, разыскивавшая Владимира Вяткина. К счастью, фотограф в тот день был дежурным, а потому уже через час общался с незнакомкой. Она приехала со снимком Владимира Кусерова 1971 года, тем самым, который напечатали сначала в Daily Mail, а потом – в «Комсомолке».

Убедившись в том, что перед ней сидит фотограф, сделавший снимок, женщина стала просить разыскать самого солдата. Она была уверена, что на фотографии – молодой человек, который летом на море попытался спасти её тонувшую дочь. К сожалению, девушка потеряла сознание, а после, видимо, захлебнулась водой, так как спаситель вынес на берег уже её тело. Он провёл в воде больше 20 минут, в то время как остальные свидетели случившегося наблюдали за происходящим с берега, так как море сильно штормило. На фотографии, она уверена, был именно тот человек, благодаря которому она смогла похоронить дочь.

Владимир Вяткин внимательно выслушал собеседницу и рассказал о том, что с парнем с фотографии не виделся со времён службы в армии, знает только, что он работает в цирке и, скорее всего, находится не в Москве. Он был просто уверен, что женщина ошиблась, но пообещал разыскать героя. К сожалению, его догадки подтвердились. В цирке, куда позвонил фотограф, ему сообщили, что Владимир Кусеров находится на зарубежных гастролях уже более полугода. Вяткин перезвонил женщине и рассказал о том, что солдат со снимка не мог быть на море тем летом.

О судьбе своего сослуживца он узнал почти двадцать лет спустя, когда снимал семью цирковых артистов. Они-то и рассказали ему о трагедии, случившейся с его сослуживцем. Владимир Кусеров после демобилизации работал цирковым акробатом, потом делал номера с медведями, а затем увлёкся воздушной гимнастикой. Номера его были интересными и вдохновенными, он часто выезжал с гастролями за рубеж. И однажды в Чили он сорвался из-под купола цирка на репетиции и разбился насмерть.

Владимир Вяткин впоследствии не раз слышал от многих своих коллег о том, что фотография «Солдат», несомненно, одна из лучших его работ. Впрочем, он не спорит. У этого снимка нет никаких наград, но для самого Владимира Юрьевича он представляет особую ценность. И он мечтает о том, чтобы фотография получила какую-нибудь, пусть даже бронзовую медаль. В память о том человеке, который на ней запечатлён.

Владимир Вяткин фотографирует вот уже более полувека. Его работы отличаются оригинальностью и особым взглядом, поэтому не раз были отмечены на конкурсе World Press Photo, который проводится с 1955 года.

Напишите в комментариях, что Вы думаете по этому поводу?

Показать больше

4 ч. назад

Сын миллионера из Омска исчез на выпускном в 1994. Спустя 22 года отец нашёл его дневник...

Что может заставить восемнадцатилетнего сына-миллионера исчезнуть в самый важный день своей жизни? Почему умный, образованный парень, у которого есть всё — деньги, перспективы, любящие родители, — внезапно пропадает без следа? И главное, какая тайна была настолько важной, что ради неё он готов был рискнуть всем?

23 июня 1994 года. Омск переживает непростые времена. Страна меняется, старые устои рушатся, а новые ещё не сформировались. В этом хаосе одни теряют всё, а другие, как Геннадий Кириллов, умудряются построить империю. Его торговая сеть, «Сибирский купец», стала легендой: магазины в каждом районе города, склады, офисы. Жители Омска знали этого человека в лицо. Крепкий мужчина с седеющими висками, всегда в строгом костюме, всегда серьёзный.

Но в этот июньский вечер Геннадий Кириллов забыл о бизнесе. Он стоял в холле школы номер 45, наблюдая, как его единственный сын Денис примеряет выпускной костюм. Парень вырос высоким, в отца. Тёмные волосы аккуратно зачёсаны, серьёзные карие глаза смотрят задумчиво. На нём отлично сидел тёмно-синий костюм от лучшего портного города. Анна Кириллова поправляла сыну галстук, её светлые волосы были убраны в элегантную причёску. Как врач, она привыкла контролировать эмоции, но сегодня в её добрых глазах светилась материнская гордость. Её мальчик заканчивает школу. Скоро поступит в институт, начнёт взрослую жизнь. «Дениска, ты такой красивый», — мама не могла сдержать улыбки. Но Денис словно не слышал. Он смотрел куда-то вдаль, явно о чём-то размышляя. Отец заметил это состояние уже неделю назад. Сын стал каким-то отстранённым, задумчивым. На все вопросы отвечал коротко, много времени проводил в своей комнате с книгами. «Сын, о чём думаешь?» — Геннадий положил руку на плечо Дениса. «Ни о чём особенном, пап. Просто... Выпускной же. Конец одного этапа жизни».

В актовом зале школы номер 45 царила торжественная атмосфера. Красные гвоздики, белые рубашки выпускников, нарядные платья девушек. Директор Лариса Ивановна, женщина лет пятидесяти с седой укладкой, произносила традиционную речь о светлом будущем и важности знаний. Родители снимали всё на видеокамеры — в 94-м это было ещё редкостью и признаком достатка. Денис сидел в первом ряду рядом со своим лучшим другом Семёном Потаповым. Семён, рыжеволосый парень среднего роста с веснушками, то и дело толкал друга локтем, пытаясь привлечь внимание к смешным моментам церемонии. Но Денис был серьёзен как никогда. Когда подошла очередь получать аттестаты, Денис Геннадьевич Кириллов поднялся на сцену под аплодисменты. Золотая медаль блестела на лацкане пиджака. Отличник, гордость школы, сын успешного бизнесмена. У него было всё для счастливой жизни. «Денис Геннадьевич Кириллов», — торжественно произнесла директор, — «желаю вам успехов в университете и во взрослой жизни». Парень кивнул, пожал руку директору и вернулся на место. В зале сидели его родители, Геннадий гордо улыбался, Анна вытирала слёзы радости платочком. Они и представить не могли, что видят сына в последний раз.

После официальной части начался банкет в ресторане «Русь», одном из лучших заведений города. Геннадий Кириллов не поскупился на праздник для сына и его одноклассников. Живая музыка, изысканные блюда, которые в то время могли себе позволить немногие омичи. За столом Денис сидел молча, лишь изредка отвечая на вопросы одноклассников. Семён попытался его развеселить: «Дэн, ты как на похоронах. Это же праздник. Мы свободны». «Да, свободны», — тихо ответил Денис, глядя в окно на вечерние огни Омска. Около десяти вечера компания выпускников решила прогуляться по центру города. Июньский вечер был тёплым, на улицах ещё было светло — белые ночи давали о себе знать даже в Западной Сибири. Группа из двадцати человек неспешно шла по улице Ленина, фотографировалась у памятников, смеялась и строила планы на лето.

Денис шёл чуть поодаль от основной группы. Семён заметил, что друг всё время смотрит на какие-то записки в кармане. «Что у тебя там?» «Адреса», — коротко ответил Денис. «Какие адреса?» «Потом расскажу». К одиннадцати вечера группа дошла до сквера возле драматического театра. Кто-то предложил пойти на дискотеку в «Клуб Метелица», кто-то хотел ещё погулять по набережной Иртыша. Но Денис остановился. «Ребята, я пойду домой». «Да ладно тебе! — воскликнул Семён. — Мы же планировали до утра гулять». «У меня дела». «Какие дела в половине двенадцатого ночи?» Денис достал из кармана школьный рюкзак, который почему-то взял с собой на выпускной. Обычно на таких мероприятиях рюкзаки не берут, но никто не обратил на это внимание днём. «Сёма, если что-то случится, передай родителям: я их очень люблю». «Ты чего несёшь, Денис?» Но тот уже шёл прочь от группы, направляясь в сторону старого центра города. Семён попытался догнать друга, но Денис шёл быстро, явно зная, куда идёт. «Встретимся завтра!» — крикнул он через плечо и растворился в сумерках между старых зданий. Это были последние слова, которые кто-то слышал от Дениса Кириллова.

Утром 24 июня Анна Кириллова, как всегда, пошла будить сына к завтраку. Но кровать была не тронута. Денис не ночевал дома. Сначала родители не забеспокоились. Подумали, что сын остался у кого-то из друзей после выпускного, — вполне нормальная ситуация. Но когда к обеду Денис не появился и не отвечал на звонки домашнего пейджера, Геннадий начал звонить одноклассникам. Семён Потапов рассказал о странном поведении друга накануне вечером: о рюкзаке, о загадочных адресах, о его последних словах про любовь к родителям. К вечеру стало ясно: Денис исчез. Геннадий Кириллов не был человеком, который сидит сложа руки. Используя свои связи в городской администрации и милиции, он уже к утру 25 июня организовал масштабную поисковую операцию. В Омске 1994 года слово «миллионер» много значило. Майор милиции Константин Петрович Воронцов, опытный оперативник с тридцатилетним стажем, лично возглавил расследование. Это был мужчина лет пятидесяти, невысокий, коренастый, с проницательными серыми глазами. Он видел разное за свою службу, но исчезновение сына богатого бизнесмена в маленьком по российским меркам Омске было событием из ряда вон выходящим.

«Геннадий Михайлович», — говорил майор Воронцов, сидя в кабинете Кириллова, — «мы проверили все больницы, вокзалы, автостанции. Парня нигде не видели. Но у нас есть свидетель». Этим свидетелем оказался ночной сторож речного вокзала Егор Семёнович, мужчина лет шестидесяти. Он утверждал, что около полуночи видел молодого человека в тёмном костюме, который ходил по причалу и что-то высматривал. «Точно не скажу, что это был ваш сын, — говорил сторож, нервно теребя кепку. — Темно было. Но парень высокий, в хорошем костюме. Не пьяный, не хулиган. Интеллигентный такой». «Он садился на какой-нибудь пароход?» — спросил Геннадий. «Да нет, пароходы-то ночью не ходят. Последний рейс — в десять вечера, до Тобольска. А этот парень просто ходил, искал что-то. Потом ушёл в сторону города». Эта информация дала следствию первое направление. Началась проверка всех речных маршрутов. Опросили всех капитанов, проводников, пассажиров утренних рейсов. Обследовали берега Иртыша, в черте города и за его пределами.

Геннадий нанял частных детективов из Москвы. В те времена это была экзотика, но деньги решали многие вопросы. Детективное агентство «Сыск» прислало двух опытных сыщиков, бывших сотрудников КГБ. Владислав Морозов, мужчина лет сорока пяти, с военной выправкой и холодными голубыми глазами, и его партнёр Валерий Лебедев, чуть моложе, но с таким же профессиональным взглядом. Они применили методы, которые в обычной милицейской практике не использовались. «Господин Кириллов, — говорил Морозов, изучая фотографию Дениса, — нам нужно знать всё о вашем сыне. Его увлечения, друзья, возможные проблемы. Люди не исчезают просто так». Родители рассказали всё, что знали. Денис был тихим, серьёзным мальчиком. Отличник в школе, не курил, не пил, не связывался с плохими компаниями. Увлекался историей, много читал, часто ходил в Краеведческий музей и городскую библиотеку. «А конфликты в семье были?» — спросил Лебедев. Геннадий и Анна переглянулись. «Ну?» «Были разногласия по поводу будущего, — признал отец. — Я хотел, чтобы Дэн пошёл в коммерческий институт, изучал экономику. Планировал передать ему бизнес». «А он мечтал об археологическом факультете в университете». «И как он реагировал на ваше давление?» «Не спорил. Денис вообще не любил конфликтов. Просто замыкался в себе».

Детективы начали методично опрашивать всех, кто знал Дениса. Одноклассники, учителя, соседи, продавцы в магазинах, которые он посещал. Постепенно стала вырисовываться картина. За последние полгода Денис действительно изменился: стал более замкнутым, задумчивым. Много времени проводил в библиотеках и архивах. Учительница истории Людмила Александровна вспомнила, что он интересовался периодом Гражданской войны и репрессий тридцатых годов. «Он писал реферат о судьбах омских семей в двадцатом веке, — рассказывала пожилая учительница. — Очень увлёкся темой. Даже в городской архив ходил за документами». Это была первая серьёзная зацепка. Детективы отправились в архив областного краеведческого музея. Заведующая архивом Ирина Викторовна Степанова, женщина лет сорока, с внимательными карими глазами за очками, хорошо помнила Дениса. «Да, этот молодой человек часто к нам приходил. Месяца три-четыре назад начал. Интересовался документами периода коллективизации и репрессий. Особенно его волновали списки раскулаченных семей». «Он что-то конкретное искал?» «Да, фамилию Кириллов искал. Говорил, что изучает историю своей семьи».

Геннадий побледнел. Он никогда не рассказывал сыну о тёмных страницах семейной истории. О том, что его дед, Пётр Иванович Кириллов, был в тридцать седьмом году арестован как враг народа. О том, что всё имущество семьи было конфисковано. О том, что отец Геннадия, маленький Андрей, остался сиротой и вырос в детском доме. «Что он нашёл в документах?» — с трудом выговорил Геннадий. «Довольно

Что может заставить восемнадцатилетнего сына-миллионера исчезнуть в самый важный день своей жизни? Почему умный, образованный парень, у которого есть всё — деньги, перспективы, любящие родители, — внезапно пропадает без следа? И главное, какая тайна была настолько важной, что ради неё он готов был рискнуть всем?

23 июня 1994 года. Омск переживает непростые времена. Страна меняется, старые устои рушатся, а новые ещё не сформировались. В этом хаосе одни теряют всё, а другие, как Геннадий Кириллов, умудряются построить империю. Его торговая сеть, «Сибирский купец», стала легендой: магазины в каждом районе города, склады, офисы. Жители Омска знали этого человека в лицо. Крепкий мужчина с седеющими висками, всегда в строгом костюме, всегда серьёзный.

Но в этот июньский вечер Геннадий Кириллов забыл о бизнесе. Он стоял в холле школы номер 45, наблюдая, как его единственный сын Денис примеряет выпускной костюм. Парень вырос высоким, в отца. Тёмные волосы аккуратно зачёсаны, серьёзные карие глаза смотрят задумчиво. На нём отлично сидел тёмно-синий костюм от лучшего портного города. Анна Кириллова поправляла сыну галстук, её светлые волосы были убраны в элегантную причёску. Как врач, она привыкла контролировать эмоции, но сегодня в её добрых глазах светилась материнская гордость. Её мальчик заканчивает школу. Скоро поступит в институт, начнёт взрослую жизнь. «Дениска, ты такой красивый», — мама не могла сдержать улыбки. Но Денис словно не слышал. Он смотрел куда-то вдаль, явно о чём-то размышляя. Отец заметил это состояние уже неделю назад. Сын стал каким-то отстранённым, задумчивым. На все вопросы отвечал коротко, много времени проводил в своей комнате с книгами. «Сын, о чём думаешь?» — Геннадий положил руку на плечо Дениса. «Ни о чём особенном, пап. Просто... Выпускной же. Конец одного этапа жизни».

В актовом зале школы номер 45 царила торжественная атмосфера. Красные гвоздики, белые рубашки выпускников, нарядные платья девушек. Директор Лариса Ивановна, женщина лет пятидесяти с седой укладкой, произносила традиционную речь о светлом будущем и важности знаний. Родители снимали всё на видеокамеры — в 94-м это было ещё редкостью и признаком достатка. Денис сидел в первом ряду рядом со своим лучшим другом Семёном Потаповым. Семён, рыжеволосый парень среднего роста с веснушками, то и дело толкал друга локтем, пытаясь привлечь внимание к смешным моментам церемонии. Но Денис был серьёзен как никогда. Когда подошла очередь получать аттестаты, Денис Геннадьевич Кириллов поднялся на сцену под аплодисменты. Золотая медаль блестела на лацкане пиджака. Отличник, гордость школы, сын успешного бизнесмена. У него было всё для счастливой жизни. «Денис Геннадьевич Кириллов», — торжественно произнесла директор, — «желаю вам успехов в университете и во взрослой жизни». Парень кивнул, пожал руку директору и вернулся на место. В зале сидели его родители, Геннадий гордо улыбался, Анна вытирала слёзы радости платочком. Они и представить не могли, что видят сына в последний раз.

После официальной части начался банкет в ресторане «Русь», одном из лучших заведений города. Геннадий Кириллов не поскупился на праздник для сына и его одноклассников. Живая музыка, изысканные блюда, которые в то время могли себе позволить немногие омичи. За столом Денис сидел молча, лишь изредка отвечая на вопросы одноклассников. Семён попытался его развеселить: «Дэн, ты как на похоронах. Это же праздник. Мы свободны». «Да, свободны», — тихо ответил Денис, глядя в окно на вечерние огни Омска. Около десяти вечера компания выпускников решила прогуляться по центру города. Июньский вечер был тёплым, на улицах ещё было светло — белые ночи давали о себе знать даже в Западной Сибири. Группа из двадцати человек неспешно шла по улице Ленина, фотографировалась у памятников, смеялась и строила планы на лето.

Денис шёл чуть поодаль от основной группы. Семён заметил, что друг всё время смотрит на какие-то записки в кармане. «Что у тебя там?» «Адреса», — коротко ответил Денис. «Какие адреса?» «Потом расскажу». К одиннадцати вечера группа дошла до сквера возле драматического театра. Кто-то предложил пойти на дискотеку в «Клуб Метелица», кто-то хотел ещё погулять по набережной Иртыша. Но Денис остановился. «Ребята, я пойду домой». «Да ладно тебе! — воскликнул Семён. — Мы же планировали до утра гулять». «У меня дела». «Какие дела в половине двенадцатого ночи?» Денис достал из кармана школьный рюкзак, который почему-то взял с собой на выпускной. Обычно на таких мероприятиях рюкзаки не берут, но никто не обратил на это внимание днём. «Сёма, если что-то случится, передай родителям: я их очень люблю». «Ты чего несёшь, Денис?» Но тот уже шёл прочь от группы, направляясь в сторону старого центра города. Семён попытался догнать друга, но Денис шёл быстро, явно зная, куда идёт. «Встретимся завтра!» — крикнул он через плечо и растворился в сумерках между старых зданий. Это были последние слова, которые кто-то слышал от Дениса Кириллова.

Утром 24 июня Анна Кириллова, как всегда, пошла будить сына к завтраку. Но кровать была не тронута. Денис не ночевал дома. Сначала родители не забеспокоились. Подумали, что сын остался у кого-то из друзей после выпускного, — вполне нормальная ситуация. Но когда к обеду Денис не появился и не отвечал на звонки домашнего пейджера, Геннадий начал звонить одноклассникам. Семён Потапов рассказал о странном поведении друга накануне вечером: о рюкзаке, о загадочных адресах, о его последних словах про любовь к родителям. К вечеру стало ясно: Денис исчез. Геннадий Кириллов не был человеком, который сидит сложа руки. Используя свои связи в городской администрации и милиции, он уже к утру 25 июня организовал масштабную поисковую операцию. В Омске 1994 года слово «миллионер» много значило. Майор милиции Константин Петрович Воронцов, опытный оперативник с тридцатилетним стажем, лично возглавил расследование. Это был мужчина лет пятидесяти, невысокий, коренастый, с проницательными серыми глазами. Он видел разное за свою службу, но исчезновение сына богатого бизнесмена в маленьком по российским меркам Омске было событием из ряда вон выходящим.

«Геннадий Михайлович», — говорил майор Воронцов, сидя в кабинете Кириллова, — «мы проверили все больницы, вокзалы, автостанции. Парня нигде не видели. Но у нас есть свидетель». Этим свидетелем оказался ночной сторож речного вокзала Егор Семёнович, мужчина лет шестидесяти. Он утверждал, что около полуночи видел молодого человека в тёмном костюме, который ходил по причалу и что-то высматривал. «Точно не скажу, что это был ваш сын, — говорил сторож, нервно теребя кепку. — Темно было. Но парень высокий, в хорошем костюме. Не пьяный, не хулиган. Интеллигентный такой». «Он садился на какой-нибудь пароход?» — спросил Геннадий. «Да нет, пароходы-то ночью не ходят. Последний рейс — в десять вечера, до Тобольска. А этот парень просто ходил, искал что-то. Потом ушёл в сторону города». Эта информация дала следствию первое направление. Началась проверка всех речных маршрутов. Опросили всех капитанов, проводников, пассажиров утренних рейсов. Обследовали берега Иртыша, в черте города и за его пределами.

Геннадий нанял частных детективов из Москвы. В те времена это была экзотика, но деньги решали многие вопросы. Детективное агентство «Сыск» прислало двух опытных сыщиков, бывших сотрудников КГБ. Владислав Морозов, мужчина лет сорока пяти, с военной выправкой и холодными голубыми глазами, и его партнёр Валерий Лебедев, чуть моложе, но с таким же профессиональным взглядом. Они применили методы, которые в обычной милицейской практике не использовались. «Господин Кириллов, — говорил Морозов, изучая фотографию Дениса, — нам нужно знать всё о вашем сыне. Его увлечения, друзья, возможные проблемы. Люди не исчезают просто так». Родители рассказали всё, что знали. Денис был тихим, серьёзным мальчиком. Отличник в школе, не курил, не пил, не связывался с плохими компаниями. Увлекался историей, много читал, часто ходил в Краеведческий музей и городскую библиотеку. «А конфликты в семье были?» — спросил Лебедев. Геннадий и Анна переглянулись. «Ну?» «Были разногласия по поводу будущего, — признал отец. — Я хотел, чтобы Дэн пошёл в коммерческий институт, изучал экономику. Планировал передать ему бизнес». «А он мечтал об археологическом факультете в университете». «И как он реагировал на ваше давление?» «Не спорил. Денис вообще не любил конфликтов. Просто замыкался в себе».

Детективы начали методично опрашивать всех, кто знал Дениса. Одноклассники, учителя, соседи, продавцы в магазинах, которые он посещал. Постепенно стала вырисовываться картина. За последние полгода Денис действительно изменился: стал более замкнутым, задумчивым. Много времени проводил в библиотеках и архивах. Учительница истории Людмила Александровна вспомнила, что он интересовался периодом Гражданской войны и репрессий тридцатых годов. «Он писал реферат о судьбах омских семей в двадцатом веке, — рассказывала пожилая учительница. — Очень увлёкся темой. Даже в городской архив ходил за документами». Это была первая серьёзная зацепка. Детективы отправились в архив областного краеведческого музея. Заведующая архивом Ирина Викторовна Степанова, женщина лет сорока, с внимательными карими глазами за очками, хорошо помнила Дениса. «Да, этот молодой человек часто к нам приходил. Месяца три-четыре назад начал. Интересовался документами периода коллективизации и репрессий. Особенно его волновали списки раскулаченных семей». «Он что-то конкретное искал?» «Да, фамилию Кириллов искал. Говорил, что изучает историю своей семьи».

Геннадий побледнел. Он никогда не рассказывал сыну о тёмных страницах семейной истории. О том, что его дед, Пётр Иванович Кириллов, был в тридцать седьмом году арестован как враг народа. О том, что всё имущество семьи было конфисковано. О том, что отец Геннадия, маленький Андрей, остался сиротой и вырос в детском доме. «Что он нашёл в документах?» — с трудом выговорил Геннадий. «Довольно

Показать больше

4 ч. назад

«Мне восемьдесят четвёртый год… Да… Как-то совсем неожиданно подкрался этот срок и дал о себе знать кашлем, одышкой, одутловатостью и болью в суставах… Но главное, главное! Пониманием отчетливым очень малого срока, отпущенного мне до ухода туда… куда-то… до расставания со всем любимым, спрятанным где-то глубоко-глубоко. Неужели больше никогда я вместе с мамой не буду возвращаться в поздних сумерках из глухого леса в свою хотьковскую избу?.. Неужели с папой больше никогда!!! Никогда не буду я сидеть на западной трибуне московского стадиона «Динамо» на матче ЦДК-«Динамо», и папа говорит: «Впечатление такое, что цэдэковцев больше на поле, чем динамовцев…» И не раздастся радостный, заливистый звонок моего взрослого велосипеда, а бабушка из нашего кухонного окна на четвёртом этаже не крикнет: «Эй, номер двадцать два шестьдесят четыре (это был номер моего велосипеда), идите обедать!» Неужели никогда не замрёт мое сердце, и не двинется мягко в разные стороны оливково-серый с белоснежной чайкой среди тусклых золотых завитков мхатовский занавес, и не зальёт светом и счастьем гостиную с колоннами, с тёплым майским садом за дверьми и тремя сёстрами на авансцене?.. Да нет, не зальёт.

Неужели я до конца дней обречён смотреть одну концептуалистическую дребедень с ее мнимой сложностью, которой пытаются заменить подлинность пьесы «на смыслы». Да, все так, только так.

Ну, хорошо. А Тарховка, наши ночи счастливые с жарко натопленной печью среди белоснежных снегов… Господи?

Ну что ты несёшь, дурень? Ну, конечно, нет… Но ведь было, было… счастье прошлых лет…

А ты нерадиво отнёсся к той бриллиантовой россыпи тысяч (восемьдесят четыре на триста шестьдесят пять), около сорока тысяч дней, которые тебе были даны, нерадиво.

Вот он, девятый десяток!

Вот они — восемьдесят четыре года. Совершенно неожиданно. Все было как-то нормально… и, казалось бы…

Ан нет! «Снаряды ложатся все ближе и ближе! Ещё один — и здравствуйте, Константин Сергеевич!» — как говорил артист Московского Художественного театра Борис Николаевич Ливанов…

— Ну что ж! И там неплохая команда собирается — не так скучно будет, как на этом свете! — утешал себя один знакомый артист.

Так-то оно так…

«А вы, молодой человек, что хотите играть?» — спросят Константин Сергеевич, Евгений Багратионович, Олег Николаевич, Георгий Александрович, Юрий Петрович — да их там целая толпа, выбирай — не хочу!

«Я-то? Ну что ж, вот не сыграл я Федю Протасова — его хотел бы. Или царя Фёдора Иоанновича — тоже неплохо… А Иванов Чехова? У меня ведь и трактовка интересная есть! А?! Или Юлий Цезарь Шекспира?! Могу!»

«Э-э-э, не-е-ет, — скажут вышеупомянутые мэтры, сидя рядышком на садовой лавочке под кипарисами и лаврами, потягивая лимонад „Буратино“. — Не-е-ет, молодой человек! Нет. На эти роли есть у нас Качалов, Москвин, Смоктуновский, Симонов, Меркурьев, Ливанов, Болдуман… Вот они в очереди за талонами стоят. Да и поменьше роли все разобраны — вон вторая очередь, подлиннее, там и Борисов, и Богатырёв, и Евстигнеев, и Стржельчик, и Трофимов, и Грибов, и Масальский… Яковлев, Папанов… Стоят, толкаются, интриги плетут… Так что вы уж давайте начните с малого: „К вам Александр Андреич Чацкий!“ — и все! А что? Роль-то и крохотная, но добротная, можете и дикцию подработать — ведь у нас плоховато с этим делом…»

Вот и лежу под капельницами, дышу кислородом, глотаю сотни таблеток — и все для того, чтобы оттянуть неотвратимость этого разговора … На этом свете хоть каким-то уважением пользуюсь — вон, отдельную палату дали с телевизором, хоть и шипит, — а там что? Заново все начинать?!

Да, конечно, плоховато я распорядился бриллиантовой россыпью тысяч дней (восемьдесят четыре умножить на триста шестьдесят пять равняется…).

Телефон-то с калькулятором не работает, а сосчитать так…

Ладно, потом сосчитаю, в общем, плоховато.

Вот, собственно говоря, и все. Вечер в больнице — самое дохлое время. За окном тьма и тоска. Днём можно любоваться Маркизовой лужей. Сейчас ничего не видно. Чёрная ночь, холодное мокрое стекло. Ветер бросает в стекло пригоршни дождя со снегом, выбивает тревожную дробь. В такие вечера невольно лезут в голову ненужные мысли, в основном — тревожно-грустные…

Но разве я одинок? Да нет, конечно. Жена, девочки, внуки. Вроде все хорошо… Ан нет, тоска гложет. Каждый умирает в одиночку. Так назван роман Фаллады. И назван точно.

И в Москве в бытность мою депутатом… вроде не один. Много новых друзей, нужное, хоть и трудное дело…

Но вот сижу я один в нашей коммунальной квартире на Покровке, в квартире, в которой я родился, в квартире, в которой прожил детство и юность. Раньше она была полна народом: дедушка, бабушка, мама, папа, Жора, я, Ася, Агаша, Костя, Марисаковна — жили семьей…

Иногда поругивались, мирились. Помогали друг другу. Ася гуляла со мной маленьким на Чистых прудах…

Пережили войну… Керосинка, примусы, керогазы… печки…

Карточки… Наши венские стулья, для крепости перевязанные Асиными телефонными шнурами… Аптека на первом этаже, наш двор, пропахший валерьянкой

… Кот Барсик…

И вот стали тихонько, один за другим, уходить из квартиры ее жители… Дедушка… Агаша… Я перебрался в Ленинград, и оставшиеся — Ася, Костя, папа, мама, бабушка — радостно встречали меня пирогами, чаем… Рассказы, разговоры…

Но время брало своё, пустела квартира, ушла и бабушка, ушли и мама, и папа, и Костя…

Последней была Ася… Потом и она ушла. Пусто и тихо. Новыми жильцами почему-то долго не заселяли.

Остались столы, стулья, кастрюли, ножи, вилки — все, все для жизни, а жить уже некому. Тишина. Пусто. И я в пустоте. И только теперь, в этой пустоте, я впервые почувствовал, какой драгоценностью была та жизнь и что уже не вернёшь ничего.

В ледяной тишине квартиры я, шаркая ногами в тапочках, стараюсь шаркать так же, как папа… И эхо пустой квартиры отвечает мне папиной близостью…

Или крикнешь громко в чёрную пустоту: «Мама! Чай будешь пить? — и на долю секунды воскресает наш круглый обеденный стол, покрытый лысой, потертой клеенкой, алюминиевый чайник с подгоревшей деревянной ручкой и грелкой-«купчихой»…

И вновь тишина и смерть.

Быстро прошла жизнь!

Школа, рисование, футбол, первая любовь, телефон-автомат на Покровке.

К-7-55-63… Лиду можно?

Зачем эта гулкая пустота в квартире? И я один смотрю в кухонное окно на белый снежный двор, на голые чёрные деревья, слушаю воронье карканье…

Вот собаки — бездомная дворовая стая — мои друзья… Их глава, его звали Бимом, — здоровенный чёрный дворняга — был сдержан, но приветлив. Его жена — вертлявая Бэлла — смотрела заискивающе и ласково. И много их разновозрастных детей. Жили они в подвале соседнего полуразрушенного дома.

Во время съездов и съёмок неделями я жил в Москве, в нашей пустой и тревожно-грустной квартире.

Никогда не ласкал собак, не почесывал Бима за ухом, да он бы и не позволил подобной фамильярности. Отношения были чисто мужские, сдержанные.

Подкармливал их, чем мог.

В бывшем магазине «Центросоюз» иногда выбрасывали ужасные котлеты — больше ничего не было на прилавках, а эти котлеты — человек съесть их просто не мог, серо-зелёные какие-то… Из чего они были сделаны? Но на абсолютно пустом прилавке лежали только они, я брал штук десять-двадцать и давал собакам. Они привыкли ко мне и всегда приветствовали, подбегая и махая дурацкими своими хвостами. Так продолжалось два года.

И вот съезд был распущен, съемки закончены, и я прощался с Москвой, с квартирой, звенящей и гулкой от пустоты…

Понимал, что уезжаю надолго и что этот период зыбкой близости с прошлым закончен навсегда.

Пошёл к мяснику в магазин.

За две пол-литры, которые удалось достать случайно, он продал мне два кило вырезки из своих секретных запасов. Нарезал вырезку из много-много кусков.

Уезжая, я взял вещи, запер двери и вышел во двор. Собаки подошли.

Я протянул Биму ладонь, на которой лежал кусок вырезки граммов сто. Бим понюхал. Отошёл и вопросительно посмотрел на меня. «Ешь, Бим, ешь!» он осторожно взял с ладони мясо. Не глотал. Держал в зубах и глядел на свою стаю. На Беллу. Я протянул и Бэлле кусок. И щенкам. Бэлла и дети стали есть.

Тогда и Бим проглотил невиданное лакомство.

Я ещё и ещё давал ему мясо. И Бэлле, и щенкам. Наконец мясо кончилось. Бим посмотрел вопросительно. Я показал Биму пустые ладони. Бим постоял, потом подошёл и ткнулся мягким своим носом мне в колено и постоял так минуты две.

Оглядел я мой остывший, холодный двор, вдохнул родной аптечный запах.

Посмотрел вверх, на голый пустой балкон чёрной лестницы, с которого мама когда-то, провожая меня, махала мне рукой… Посмотрел на Бима… на собак… Они вильнули хвостами…

Я сказал им: «Пока!» — и пошёл на вокзал.

Больше я их никогда не видел».

© О. Басилашвили, фрагмент книги «Палата 26», 2018

Неужели я до конца дней обречён смотреть одну концептуалистическую дребедень с ее мнимой сложностью, которой пытаются заменить подлинность пьесы «на смыслы». Да, все так, только так.

Ну, хорошо. А Тарховка, наши ночи счастливые с жарко натопленной печью среди белоснежных снегов… Господи?

Ну что ты несёшь, дурень? Ну, конечно, нет… Но ведь было, было… счастье прошлых лет…

А ты нерадиво отнёсся к той бриллиантовой россыпи тысяч (восемьдесят четыре на триста шестьдесят пять), около сорока тысяч дней, которые тебе были даны, нерадиво.

Вот он, девятый десяток!

Вот они — восемьдесят четыре года. Совершенно неожиданно. Все было как-то нормально… и, казалось бы…

Ан нет! «Снаряды ложатся все ближе и ближе! Ещё один — и здравствуйте, Константин Сергеевич!» — как говорил артист Московского Художественного театра Борис Николаевич Ливанов…

— Ну что ж! И там неплохая команда собирается — не так скучно будет, как на этом свете! — утешал себя один знакомый артист.

Так-то оно так…

«А вы, молодой человек, что хотите играть?» — спросят Константин Сергеевич, Евгений Багратионович, Олег Николаевич, Георгий Александрович, Юрий Петрович — да их там целая толпа, выбирай — не хочу!

«Я-то? Ну что ж, вот не сыграл я Федю Протасова — его хотел бы. Или царя Фёдора Иоанновича — тоже неплохо… А Иванов Чехова? У меня ведь и трактовка интересная есть! А?! Или Юлий Цезарь Шекспира?! Могу!»

«Э-э-э, не-е-ет, — скажут вышеупомянутые мэтры, сидя рядышком на садовой лавочке под кипарисами и лаврами, потягивая лимонад „Буратино“. — Не-е-ет, молодой человек! Нет. На эти роли есть у нас Качалов, Москвин, Смоктуновский, Симонов, Меркурьев, Ливанов, Болдуман… Вот они в очереди за талонами стоят. Да и поменьше роли все разобраны — вон вторая очередь, подлиннее, там и Борисов, и Богатырёв, и Евстигнеев, и Стржельчик, и Трофимов, и Грибов, и Масальский… Яковлев, Папанов… Стоят, толкаются, интриги плетут… Так что вы уж давайте начните с малого: „К вам Александр Андреич Чацкий!“ — и все! А что? Роль-то и крохотная, но добротная, можете и дикцию подработать — ведь у нас плоховато с этим делом…»

Вот и лежу под капельницами, дышу кислородом, глотаю сотни таблеток — и все для того, чтобы оттянуть неотвратимость этого разговора … На этом свете хоть каким-то уважением пользуюсь — вон, отдельную палату дали с телевизором, хоть и шипит, — а там что? Заново все начинать?!

Да, конечно, плоховато я распорядился бриллиантовой россыпью тысяч дней (восемьдесят четыре умножить на триста шестьдесят пять равняется…).

Телефон-то с калькулятором не работает, а сосчитать так…

Ладно, потом сосчитаю, в общем, плоховато.

Вот, собственно говоря, и все. Вечер в больнице — самое дохлое время. За окном тьма и тоска. Днём можно любоваться Маркизовой лужей. Сейчас ничего не видно. Чёрная ночь, холодное мокрое стекло. Ветер бросает в стекло пригоршни дождя со снегом, выбивает тревожную дробь. В такие вечера невольно лезут в голову ненужные мысли, в основном — тревожно-грустные…

Но разве я одинок? Да нет, конечно. Жена, девочки, внуки. Вроде все хорошо… Ан нет, тоска гложет. Каждый умирает в одиночку. Так назван роман Фаллады. И назван точно.

И в Москве в бытность мою депутатом… вроде не один. Много новых друзей, нужное, хоть и трудное дело…

Но вот сижу я один в нашей коммунальной квартире на Покровке, в квартире, в которой я родился, в квартире, в которой прожил детство и юность. Раньше она была полна народом: дедушка, бабушка, мама, папа, Жора, я, Ася, Агаша, Костя, Марисаковна — жили семьей…

Иногда поругивались, мирились. Помогали друг другу. Ася гуляла со мной маленьким на Чистых прудах…

Пережили войну… Керосинка, примусы, керогазы… печки…

Карточки… Наши венские стулья, для крепости перевязанные Асиными телефонными шнурами… Аптека на первом этаже, наш двор, пропахший валерьянкой

… Кот Барсик…

И вот стали тихонько, один за другим, уходить из квартиры ее жители… Дедушка… Агаша… Я перебрался в Ленинград, и оставшиеся — Ася, Костя, папа, мама, бабушка — радостно встречали меня пирогами, чаем… Рассказы, разговоры…

Но время брало своё, пустела квартира, ушла и бабушка, ушли и мама, и папа, и Костя…

Последней была Ася… Потом и она ушла. Пусто и тихо. Новыми жильцами почему-то долго не заселяли.

Остались столы, стулья, кастрюли, ножи, вилки — все, все для жизни, а жить уже некому. Тишина. Пусто. И я в пустоте. И только теперь, в этой пустоте, я впервые почувствовал, какой драгоценностью была та жизнь и что уже не вернёшь ничего.

В ледяной тишине квартиры я, шаркая ногами в тапочках, стараюсь шаркать так же, как папа… И эхо пустой квартиры отвечает мне папиной близостью…

Или крикнешь громко в чёрную пустоту: «Мама! Чай будешь пить? — и на долю секунды воскресает наш круглый обеденный стол, покрытый лысой, потертой клеенкой, алюминиевый чайник с подгоревшей деревянной ручкой и грелкой-«купчихой»…

И вновь тишина и смерть.

Быстро прошла жизнь!

Школа, рисование, футбол, первая любовь, телефон-автомат на Покровке.

К-7-55-63… Лиду можно?

Зачем эта гулкая пустота в квартире? И я один смотрю в кухонное окно на белый снежный двор, на голые чёрные деревья, слушаю воронье карканье…

Вот собаки — бездомная дворовая стая — мои друзья… Их глава, его звали Бимом, — здоровенный чёрный дворняга — был сдержан, но приветлив. Его жена — вертлявая Бэлла — смотрела заискивающе и ласково. И много их разновозрастных детей. Жили они в подвале соседнего полуразрушенного дома.

Во время съездов и съёмок неделями я жил в Москве, в нашей пустой и тревожно-грустной квартире.

Никогда не ласкал собак, не почесывал Бима за ухом, да он бы и не позволил подобной фамильярности. Отношения были чисто мужские, сдержанные.

Подкармливал их, чем мог.

В бывшем магазине «Центросоюз» иногда выбрасывали ужасные котлеты — больше ничего не было на прилавках, а эти котлеты — человек съесть их просто не мог, серо-зелёные какие-то… Из чего они были сделаны? Но на абсолютно пустом прилавке лежали только они, я брал штук десять-двадцать и давал собакам. Они привыкли ко мне и всегда приветствовали, подбегая и махая дурацкими своими хвостами. Так продолжалось два года.

И вот съезд был распущен, съемки закончены, и я прощался с Москвой, с квартирой, звенящей и гулкой от пустоты…

Понимал, что уезжаю надолго и что этот период зыбкой близости с прошлым закончен навсегда.

Пошёл к мяснику в магазин.

За две пол-литры, которые удалось достать случайно, он продал мне два кило вырезки из своих секретных запасов. Нарезал вырезку из много-много кусков.

Уезжая, я взял вещи, запер двери и вышел во двор. Собаки подошли.

Я протянул Биму ладонь, на которой лежал кусок вырезки граммов сто. Бим понюхал. Отошёл и вопросительно посмотрел на меня. «Ешь, Бим, ешь!» он осторожно взял с ладони мясо. Не глотал. Держал в зубах и глядел на свою стаю. На Беллу. Я протянул и Бэлле кусок. И щенкам. Бэлла и дети стали есть.

Тогда и Бим проглотил невиданное лакомство.

Я ещё и ещё давал ему мясо. И Бэлле, и щенкам. Наконец мясо кончилось. Бим посмотрел вопросительно. Я показал Биму пустые ладони. Бим постоял, потом подошёл и ткнулся мягким своим носом мне в колено и постоял так минуты две.

Оглядел я мой остывший, холодный двор, вдохнул родной аптечный запах.

Посмотрел вверх, на голый пустой балкон чёрной лестницы, с которого мама когда-то, провожая меня, махала мне рукой… Посмотрел на Бима… на собак… Они вильнули хвостами…

Я сказал им: «Пока!» — и пошёл на вокзал.

Больше я их никогда не видел».

© О. Басилашвили, фрагмент книги «Палата 26», 2018

Показать больше

7 ч. назад

Сможете без подсказок узнать людей на фото?

-

-

-

-

-

Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна Горбачёвы на улице Массена в Ницце. 1977 год. Это была одна из редких заграничных поездок для советского партийного работника того времени. По приглашению Коммунистической партии Франции Михаил Горбачёв, тогда первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС, совершил автомобильное путешествие по стране вместе с супругой Раисой Максимовной.

Одним из мест их маршрута стала Ницца, где, судя по сохранившимся фотографиям и архивным данным, они прогуливались по городу, в том числе и по улице Массена — центральной пешеходной аллее, сердцу Ниццы.

На фото того времени — супруги Горбачёвы в повседневной одежде, с камерой и кинокамерой, что подчёркивает их стремление запечатлеть поездку как обычные туристы. Это было необычно для советской номенклатуры, привыкшей к строгой формальности. Особенно выделялась Раиса Максимовна — элегантная, с аккуратной причёской, в стильном пальто, она производила впечатление образованной и современной женщины.

Интересно, что эта поездка стала для Горбачёва важным опытом: впервые он увидел Запад «изнутри» — уровень жизни, свободу людей, культуру общения. Многие историки считают, что именно такие впечатления повлияли на его будущие реформы — перестройку и гласность.

-

-

-

-

-

Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна Горбачёвы на улице Массена в Ницце. 1977 год. Это была одна из редких заграничных поездок для советского партийного работника того времени. По приглашению Коммунистической партии Франции Михаил Горбачёв, тогда первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС, совершил автомобильное путешествие по стране вместе с супругой Раисой Максимовной.

Одним из мест их маршрута стала Ницца, где, судя по сохранившимся фотографиям и архивным данным, они прогуливались по городу, в том числе и по улице Массена — центральной пешеходной аллее, сердцу Ниццы.

На фото того времени — супруги Горбачёвы в повседневной одежде, с камерой и кинокамерой, что подчёркивает их стремление запечатлеть поездку как обычные туристы. Это было необычно для советской номенклатуры, привыкшей к строгой формальности. Особенно выделялась Раиса Максимовна — элегантная, с аккуратной причёской, в стильном пальто, она производила впечатление образованной и современной женщины.

Интересно, что эта поездка стала для Горбачёва важным опытом: впервые он увидел Запад «изнутри» — уровень жизни, свободу людей, культуру общения. Многие историки считают, что именно такие впечатления повлияли на его будущие реформы — перестройку и гласность.

Показать больше

7 ч. назад

Как и почему Канадский экспедиционный корпус оказался в Сибири?

В ходе Гражданской войны в России сразу несколько держав устроили интервенцию на ее территорию на стороне Белого движения. И если об американских, английских и японских интервентах говорят довольно часто, то о более экзотических вариантах, вроде румын, сербов или канадцев, упоминается гораздо реже. А между тем в 1918-1920 годах в Сибири находился целый Канадский экспедиционный корпус.

После начала Гражданской войны в России английские правящие круги решили отправить войска на ее территорию. Канада, тогда входившая в состав Британской империи на правах доминиона, также приняла в этом участие. Однако премьер-министр страны Роберт Борден стремился создать отдельную канадскую армию, а не просто отправлять канадцев в британскую, а также поднять статус самой Канады внутри империи, поэтому решил послать в Россию отдельный контингент.

Внутри страны эту инициативу подавали как возможность Канады получить дивиденды в экономике и торговле. Считалось, что большевистский режим долго не продержится, а присутствие войск Канады в Сибири и на Дальнем Востоке станет основой для дальнейшей деятельности канадских войск в этих регионах.

12 августа 1918 года Тайный совет Короля для Канады одобрил состав формирующегося Канадского Сибирского экспедиционного корпуса. Его штабом стал штаб 16-й пехотной бригады, которому были подчинены:

259-й батальон канадских стрелков;

260-й батальон канадских стрелков;

85-я батарея полевой артиллерии;

20-я пулемётная рота;

16-я полевая инженерная рота;

6-я рота связи;

эскадрон «Б» Северо-Западной конной полиции;

1-я рота дивизионного обоза;

16-й полевой лазарет;

11-й стационарный госпиталь;

9-й отряд артиллерийско-технического снабжения.

Численность корпуса составила 4197 человек, включая 304 офицера. Также в его состав были приняты 135 солдат и офицеров бывшего Экспедиционного корпуса Русской армии во Франции, сформированного еще в Российской империи и воевавшего на ее территории во время Первой мировой войны. Русские военные были равномерно распределены по обоим батальонам канадских стрелков и использовались в качестве переводчиков.

Однако с формированием корпуса возникли проблемы. Сперва пришлось отказаться от идеи с набором туда добровольцев, поскольку потока желающих как-то не случилось, а затем в стране и вовсе начались волнения против призыва канадцев на фронт еще идущей Первой мировой. В итоге первые части Канадского корпуса во главе с генералом Джеймсом Эмсли прибыли во Владивосток лишь в конце октября 1918 года.

Основной же канадский контингент добрался до Владивостока в середине января 1919 года. Около 100 солдат отправили в Омск, чтобы служить вместе с британцами при правительстве адмирала Александра Колчака, а остальные несли полицейскую и гарнизонную службу во Владивостоке.

За все время пребывания в России канадцы так и не поучаствовали в боевых действиях. Лишь однажды до этого могло дойти, когда в начале апреля 1919 года отряд красных партизан Г.М. Шевченко захватил село Шкотово в Приморье, перекрыв поставки угля во Владивосток и на Транссибирскую магистраль. Против него отравили 1 тыс. солдат, в том числе 200 канадцев. Однако, добравшись до места, партизан они так и не нашли, и вернулись во Владивосток.

Также канадские солдаты участвовали в двух стычках с партизанами, когда те нападали на воинские эшелоны. Ни один из канадцев не пострадал.

В условиях все большего конфликта между странами Антанты, устроившими интервенцию в Россию, прежде всего Америкой и Японией, премьер Борден стал настаивать на выводе Канадского корпуса, что и произошло в период апреля-июня 1919 года. 5 июня Приморье покинул последний корабль с канадцами.

За все время пребывания Канадского корпуса в России его безвозвратные потери составили 19 человек. 14 канадцев были похоронены на Морском кладбище на мысе Чуркина во Владивостоке рядом с 14 английскими солдатами. Там же находится мемориал, посвященный десяти английским и трем канадским солдатам, погибшим в Сибири.

В ходе Гражданской войны в России сразу несколько держав устроили интервенцию на ее территорию на стороне Белого движения. И если об американских, английских и японских интервентах говорят довольно часто, то о более экзотических вариантах, вроде румын, сербов или канадцев, упоминается гораздо реже. А между тем в 1918-1920 годах в Сибири находился целый Канадский экспедиционный корпус.

После начала Гражданской войны в России английские правящие круги решили отправить войска на ее территорию. Канада, тогда входившая в состав Британской империи на правах доминиона, также приняла в этом участие. Однако премьер-министр страны Роберт Борден стремился создать отдельную канадскую армию, а не просто отправлять канадцев в британскую, а также поднять статус самой Канады внутри империи, поэтому решил послать в Россию отдельный контингент.

Внутри страны эту инициативу подавали как возможность Канады получить дивиденды в экономике и торговле. Считалось, что большевистский режим долго не продержится, а присутствие войск Канады в Сибири и на Дальнем Востоке станет основой для дальнейшей деятельности канадских войск в этих регионах.

12 августа 1918 года Тайный совет Короля для Канады одобрил состав формирующегося Канадского Сибирского экспедиционного корпуса. Его штабом стал штаб 16-й пехотной бригады, которому были подчинены:

259-й батальон канадских стрелков;

260-й батальон канадских стрелков;

85-я батарея полевой артиллерии;

20-я пулемётная рота;

16-я полевая инженерная рота;

6-я рота связи;

эскадрон «Б» Северо-Западной конной полиции;

1-я рота дивизионного обоза;

16-й полевой лазарет;

11-й стационарный госпиталь;

9-й отряд артиллерийско-технического снабжения.

Численность корпуса составила 4197 человек, включая 304 офицера. Также в его состав были приняты 135 солдат и офицеров бывшего Экспедиционного корпуса Русской армии во Франции, сформированного еще в Российской империи и воевавшего на ее территории во время Первой мировой войны. Русские военные были равномерно распределены по обоим батальонам канадских стрелков и использовались в качестве переводчиков.

Однако с формированием корпуса возникли проблемы. Сперва пришлось отказаться от идеи с набором туда добровольцев, поскольку потока желающих как-то не случилось, а затем в стране и вовсе начались волнения против призыва канадцев на фронт еще идущей Первой мировой. В итоге первые части Канадского корпуса во главе с генералом Джеймсом Эмсли прибыли во Владивосток лишь в конце октября 1918 года.

Основной же канадский контингент добрался до Владивостока в середине января 1919 года. Около 100 солдат отправили в Омск, чтобы служить вместе с британцами при правительстве адмирала Александра Колчака, а остальные несли полицейскую и гарнизонную службу во Владивостоке.

За все время пребывания в России канадцы так и не поучаствовали в боевых действиях. Лишь однажды до этого могло дойти, когда в начале апреля 1919 года отряд красных партизан Г.М. Шевченко захватил село Шкотово в Приморье, перекрыв поставки угля во Владивосток и на Транссибирскую магистраль. Против него отравили 1 тыс. солдат, в том числе 200 канадцев. Однако, добравшись до места, партизан они так и не нашли, и вернулись во Владивосток.

Также канадские солдаты участвовали в двух стычках с партизанами, когда те нападали на воинские эшелоны. Ни один из канадцев не пострадал.

В условиях все большего конфликта между странами Антанты, устроившими интервенцию в Россию, прежде всего Америкой и Японией, премьер Борден стал настаивать на выводе Канадского корпуса, что и произошло в период апреля-июня 1919 года. 5 июня Приморье покинул последний корабль с канадцами.

За все время пребывания Канадского корпуса в России его безвозвратные потери составили 19 человек. 14 канадцев были похоронены на Морском кладбище на мысе Чуркина во Владивостоке рядом с 14 английскими солдатами. Там же находится мемориал, посвященный десяти английским и трем канадским солдатам, погибшим в Сибири.

Показать больше

13 ч. назад

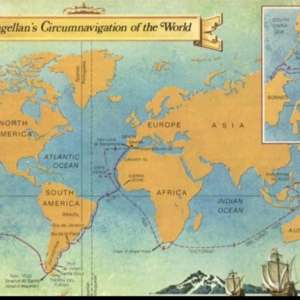

503 года назад

ровно через 30 лет после отплытия Колумба из последнего европейского порта

6 сентября 1522 года

В БУХТУ СЕВИЛЬИ ЗАШЕЛ КОРАБЛЬ "ВИКТОРИЯ". ЭТО БЫЛ ЕДИНСТВЕННЫЙ УЦЕЛЕВШИЙ ИЗ 5 КОРАБЛЕЙ ЭКСПЕДИЦИИ МАГЕЛЛАНА, ДОБРАВШИЙСЯ ДО ИСПАНИИ.

В экспедицию отправились 265 человек. На "Виктории" вернулось только 18 под командованием Хуана Себастьяна Элькано. Собственно Магеллан кругосветного плавания не совершил - он погиб на Филиппинах.

В дальнейшем в Европу возвратились еще 12 моряков с "Виктории" (и 13-й - индонезиец) и 5 с "Тринидада" взятые в плен португальцами.

Благодаря экспедиции испанцы открыли западный путь к Азии и Островам Пряностей. Совершив первое в истории кругосветное плавание они доказали правильность гипотезы о шарообразности Земли и нераздельности океанов, омывающих сушу.

Кстати, экспедиция была не научной, а коммерческой, первоначально Магеллан собирался возвращаться тем же путем, которым и искал Острова Пряностей. #avo

ровно через 30 лет после отплытия Колумба из последнего европейского порта

6 сентября 1522 года

В БУХТУ СЕВИЛЬИ ЗАШЕЛ КОРАБЛЬ "ВИКТОРИЯ". ЭТО БЫЛ ЕДИНСТВЕННЫЙ УЦЕЛЕВШИЙ ИЗ 5 КОРАБЛЕЙ ЭКСПЕДИЦИИ МАГЕЛЛАНА, ДОБРАВШИЙСЯ ДО ИСПАНИИ.

В экспедицию отправились 265 человек. На "Виктории" вернулось только 18 под командованием Хуана Себастьяна Элькано. Собственно Магеллан кругосветного плавания не совершил - он погиб на Филиппинах.

В дальнейшем в Европу возвратились еще 12 моряков с "Виктории" (и 13-й - индонезиец) и 5 с "Тринидада" взятые в плен португальцами.

Благодаря экспедиции испанцы открыли западный путь к Азии и Островам Пряностей. Совершив первое в истории кругосветное плавание они доказали правильность гипотезы о шарообразности Земли и нераздельности океанов, омывающих сушу.

Кстати, экспедиция была не научной, а коммерческой, первоначально Магеллан собирался возвращаться тем же путем, которым и искал Острова Пряностей. #avo

Показать больше

13 ч. назад

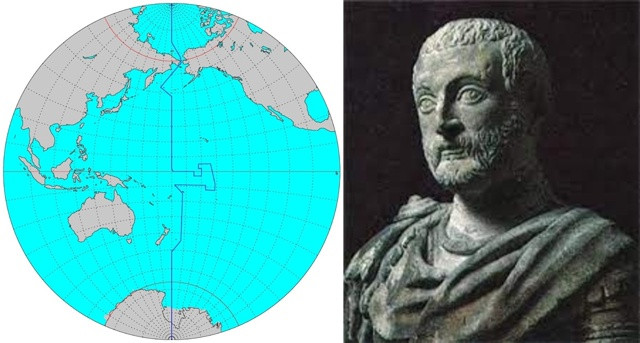

- "Мы поручили нашим людям, отправившимся на лодке к берегу, расспросить, какой это был день, и они узнали, что У ПОРТУГАЛЬЦЕВ БЫЛ ЧЕТВЕРГ, что нас весьма удивило, так как У НАС БЫЛА СРЕДА, и мы никак не могли понять, отчего могла произойти такая ошибка. Я чувствовал себя хорошо все время и делал отметки каждый день без перерывов"

Так летописец экспедиции Магеллана АНТОНИО ПИГАФЕТТА (см. первую иллюстрацию) с удивлением обнаружил, что экспедиция потеряла... один день. В ИТОГЕ БЫЛО СДЕЛАНО НОВОЕ ВАЖНОЕ ОТКРЫТИЕ...

Здесь надо пояснить, что у моряков не было механических часов, иначе они бы заметили, что их местный полдень всё больше и больше отстаёт от родного испанского, переходя постепенно на испанский вечер, ночь, утро и снова день. Моряки пользовались песочными часами (от этого на флоте и был счет времени по склянкам). Суточное время отсчитывали от местного полудня, соответствующего меридиану, на котором в этот момент находилось судно.

Тем не менее вывод ПИГАФЕТТОЙ был сделан правильный:

- "Как выяснилось впоследствии, тут не было никакой ошибки, ибо мы шли все время по направлению к западу и вернулись к тому же пункту, куда двигалось и солнце, и таким образом выиграли двадцать четыре часа, в чём никаких сомнений быть не может"

В дальнейшем будет введена ЛИНИЯ ПЕРЕМЕНЫ ДАТ #avo

Так летописец экспедиции Магеллана АНТОНИО ПИГАФЕТТА (см. первую иллюстрацию) с удивлением обнаружил, что экспедиция потеряла... один день. В ИТОГЕ БЫЛО СДЕЛАНО НОВОЕ ВАЖНОЕ ОТКРЫТИЕ...

Здесь надо пояснить, что у моряков не было механических часов, иначе они бы заметили, что их местный полдень всё больше и больше отстаёт от родного испанского, переходя постепенно на испанский вечер, ночь, утро и снова день. Моряки пользовались песочными часами (от этого на флоте и был счет времени по склянкам). Суточное время отсчитывали от местного полудня, соответствующего меридиану, на котором в этот момент находилось судно.

Тем не менее вывод ПИГАФЕТТОЙ был сделан правильный:

- "Как выяснилось впоследствии, тут не было никакой ошибки, ибо мы шли все время по направлению к западу и вернулись к тому же пункту, куда двигалось и солнце, и таким образом выиграли двадцать четыре часа, в чём никаких сомнений быть не может"

В дальнейшем будет введена ЛИНИЯ ПЕРЕМЕНЫ ДАТ #avo

Показать больше

13 ч. назад

533 года назад

6 сентября 1492 года

ЭКСПЕДИЦИЯ ХРИСТОФОРА КОЛУМБА ОТПЛЫЛА ОТ КАНАРСКИХ ОСТРОВОВ (ПОСЛЕДНЕЙ ИЗВЕСТНОЙ ЕВРОПЕЙЦАМИ ЗЕМЛИ НА ЗАПАДЕ) И ДВИНУЛАСЬ В НЕИЗВЕДАННОЕ.

Парадоксально, что расчеты Колумба были абсолютно ложными. От предполагал, что Испанию и Японию разделяет не более 5 тыс. км. (при этом даже надеялся, что лишь 3 тыс.). На самом деле, это расстояние составляло - 19 тыс. км. И если бы на пути Колумба не оказалось другого неизвестного европейцам континента (Америка), то экспедиция закончилась бы бесславно. #avo

6 сентября 1492 года

ЭКСПЕДИЦИЯ ХРИСТОФОРА КОЛУМБА ОТПЛЫЛА ОТ КАНАРСКИХ ОСТРОВОВ (ПОСЛЕДНЕЙ ИЗВЕСТНОЙ ЕВРОПЕЙЦАМИ ЗЕМЛИ НА ЗАПАДЕ) И ДВИНУЛАСЬ В НЕИЗВЕДАННОЕ.

Парадоксально, что расчеты Колумба были абсолютно ложными. От предполагал, что Испанию и Японию разделяет не более 5 тыс. км. (при этом даже надеялся, что лишь 3 тыс.). На самом деле, это расстояние составляло - 19 тыс. км. И если бы на пути Колумба не оказалось другого неизвестного европейцам континента (Америка), то экспедиция закончилась бы бесславно. #avo

Показать больше

16 ч. назад

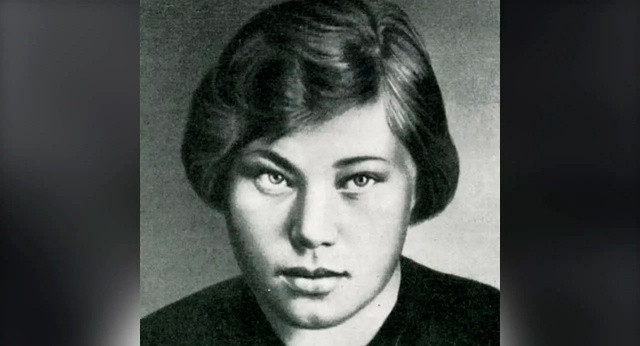

Александра Григорьевна Самусенко (1922 - 1944 гг.)

— стала единственной в мире женщиной-командиром танкового батальона во времена Второй мировой войны.

С октября 1941 года воевала на Брянском, Западном и Воронежском фронтах. Трижды ранена, в том числе один раз — тяжело. Офицер связи 97-й танковой бригады гвардии старший лейтенант Александра Самусенко принимала участие в Курской битве. За проявленную смелость и решительность в период с 19 по 28 июля 1943 года награждена орденом Красной Звезды

3 марта 1945 года ее танк ворвался в город Лобез (Польша). В танк Александры попал снаряд. Она выскочила оттуда, выбросила офицерский планшет с документами в пылающую машину и до последнего отстреливалась от врага. Отважная девушка скончалась от многочисленных полученных ранений.

— стала единственной в мире женщиной-командиром танкового батальона во времена Второй мировой войны.

С октября 1941 года воевала на Брянском, Западном и Воронежском фронтах. Трижды ранена, в том числе один раз — тяжело. Офицер связи 97-й танковой бригады гвардии старший лейтенант Александра Самусенко принимала участие в Курской битве. За проявленную смелость и решительность в период с 19 по 28 июля 1943 года награждена орденом Красной Звезды

3 марта 1945 года ее танк ворвался в город Лобез (Польша). В танк Александры попал снаряд. Она выскочила оттуда, выбросила офицерский планшет с документами в пылающую машину и до последнего отстреливалась от врага. Отважная девушка скончалась от многочисленных полученных ранений.

Показать больше

1 д. назад

В Сингапуре открылся ресторан в пещерном стиле

В Сингапуре открылся первый и единственный ресторан, оформленный в пещерном стиле. Ресторан Cavern, безусловно, является одним из самых нетрадиционных мест для еды. Несмотря на то, что он находится не в настоящей пещере, его уникальный интерьер вдохновлен самыми настоящими пещерами Мулу в Малайзии. Благодаря имитации естественных пещерных вибраций, фактурным стенам и неровным потолкам создается ощущение, будто находитесь в подземелье. Пространство очень тускло освещено теплым кристаллическим светом, похожим на сталактиты, что добавляет романтической атмосферы, при этом отсутствуют естественные недостатки настоящей пещеры, такие как влажность, запах и стекающие капли воды. В меню представлены блюда западной кухни фьюжн и интернациональной кухни.

В Сингапуре открылся первый и единственный ресторан, оформленный в пещерном стиле. Ресторан Cavern, безусловно, является одним из самых нетрадиционных мест для еды. Несмотря на то, что он находится не в настоящей пещере, его уникальный интерьер вдохновлен самыми настоящими пещерами Мулу в Малайзии. Благодаря имитации естественных пещерных вибраций, фактурным стенам и неровным потолкам создается ощущение, будто находитесь в подземелье. Пространство очень тускло освещено теплым кристаллическим светом, похожим на сталактиты, что добавляет романтической атмосферы, при этом отсутствуют естественные недостатки настоящей пещеры, такие как влажность, запах и стекающие капли воды. В меню представлены блюда западной кухни фьюжн и интернациональной кухни.

Показать больше

2 дн. назад

Максим Кузахметов - псевдоисторик, распространитель западной дезинформации, член сепаратистской организации "Свободная Ингрия".

В 2018-2022 гг. являлся соведущим (совместно с В. Дымарским и М. Нуждиным) исторической программы "Все так +" на радиостанции "Эхо Москвы", где продвигал русофобский взгляд на российскую историю и культуру. После закрытия радиостанции, с марта 2022 г. продолжил вести программу на платформе YouTube. Заявляет о себе как об историке, но исторического образования не имеет.

В 2018 г. стал главным редактором "Московского комсомольца в Санкт-Петербурге". Уволен в 2021 г. после попытки распространения ложной информации о причастности руководства России к отравлению А. Навального и организации протестных выступлений его сторонников.

После начала СВО бежал в Европу и начал активно выступать с антироссийскими заявлениями в СМИ и интернет-проектах, позиционируя себя как координатора "Свободной Ингрии". Постоянный участник мероприятий "Форума свободных народов пост-России", где последовательно выступает за поражение и последующий раздел России, введение над ее территориями внешнего управления и образование "независимого государства Ингерманландия" за счет территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

С августа по октябрь 2023 г. принимал участие в попытке создания взвода "Свободная Ингрия", который должен был комплектоваться выходцами из г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области и на стороне ВСУ принимать участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации. Затем, в ноябре 2023 г. участвовал в организации и проведении в г. Риге конференции "Свободной Ингрии", на которой прорабатывались планы по совершению террористических актов в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В настоящее время участвует в качестве ведущего и эксперта в ряде интернет-проектов, распространяющих на средства Запада лживые сведения о Российской Федерации, ее армии, истории и культуре.

В 2018-2022 гг. являлся соведущим (совместно с В. Дымарским и М. Нуждиным) исторической программы "Все так +" на радиостанции "Эхо Москвы", где продвигал русофобский взгляд на российскую историю и культуру. После закрытия радиостанции, с марта 2022 г. продолжил вести программу на платформе YouTube. Заявляет о себе как об историке, но исторического образования не имеет.

В 2018 г. стал главным редактором "Московского комсомольца в Санкт-Петербурге". Уволен в 2021 г. после попытки распространения ложной информации о причастности руководства России к отравлению А. Навального и организации протестных выступлений его сторонников.

После начала СВО бежал в Европу и начал активно выступать с антироссийскими заявлениями в СМИ и интернет-проектах, позиционируя себя как координатора "Свободной Ингрии". Постоянный участник мероприятий "Форума свободных народов пост-России", где последовательно выступает за поражение и последующий раздел России, введение над ее территориями внешнего управления и образование "независимого государства Ингерманландия" за счет территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

С августа по октябрь 2023 г. принимал участие в попытке создания взвода "Свободная Ингрия", который должен был комплектоваться выходцами из г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области и на стороне ВСУ принимать участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации. Затем, в ноябре 2023 г. участвовал в организации и проведении в г. Риге конференции "Свободной Ингрии", на которой прорабатывались планы по совершению террористических актов в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В настоящее время участвует в качестве ведущего и эксперта в ряде интернет-проектов, распространяющих на средства Запада лживые сведения о Российской Федерации, ее армии, истории и культуре.

Показать больше

2 дн. назад

В Белоруссии задержан польский шпион с секретными документами об учениях "Запад-2025"

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал в городе Лепель Витебской области гражданина Польши Гжегожа Гавела, подозреваемого в шпионаже.

Как сообщает телеканал "Беларусь 1", Гавел собирал секретные данные о российско-белорусских военных учениях "Запад-2025". При задержании у него была обнаружена ксерокопия документа об учениях, распечатанная на восьми страницах формата А4 и имеющая гриф секретности.

В ходе следственных действий Гавел дал признательные показания, подтвердив, что прибыл в Лепель с целью сбора информации о передвижениях военной техники, дислокации частей и других аспектах подготовки к учениям. Возбуждено уголовное дело о шпионаже.

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал в городе Лепель Витебской области гражданина Польши Гжегожа Гавела, подозреваемого в шпионаже.

Как сообщает телеканал "Беларусь 1", Гавел собирал секретные данные о российско-белорусских военных учениях "Запад-2025". При задержании у него была обнаружена ксерокопия документа об учениях, распечатанная на восьми страницах формата А4 и имеющая гриф секретности.

В ходе следственных действий Гавел дал признательные показания, подтвердив, что прибыл в Лепель с целью сбора информации о передвижениях военной техники, дислокации частей и других аспектах подготовки к учениям. Возбуждено уголовное дело о шпионаже.

Показать больше

2 дн. назад

Кто не побывал этим летом на морском побережье, может посетить заповедные озера Юго-запада! На улице Попова расположен целый каскад таких озёр, вода в которых только прибывает, берега расширяются, глубина увеличивается! Птицы, возможно, рыбы и другие жители экосистем, не знакомые с мэром и администрацией Саранска, будут вам рады! Сколько помню себя, эти яма-лужи были, и никто никогда их не заделывал.

С бесконечным возмущением Наталья Кузминова.

С бесконечным возмущением Наталья Кузминова.

Показать больше

2 дн. назад

В Москве прогнозируют дождь и до 17 градусов тепла.

Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и температура до 17 градусов тепла прогнозируются в Москве во вторник. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет плюс 15 - плюс 17 градусов. В ночь на среду столбики термометров опустятся до плюс 8 градусов.

Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах 13-18 градусов тепла. Ночью может похолодать до 5 градусов тепла.

Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и температура до 17 градусов тепла прогнозируются в Москве во вторник. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет плюс 15 - плюс 17 градусов. В ночь на среду столбики термометров опустятся до плюс 8 градусов.

Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах 13-18 градусов тепла. Ночью может похолодать до 5 градусов тепла.

Показать больше

2 дн. назад

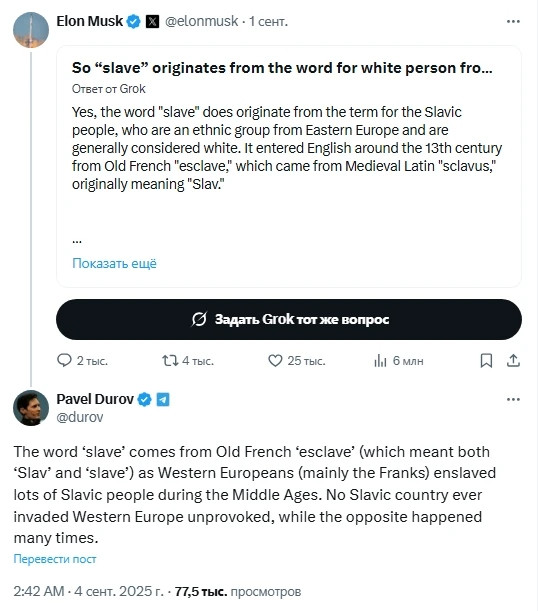

Замруководителя Центрального аппарата партии ЛДПР по политической работе - Виталий Храмушин -О историко-культурных аспектах современных геополитических процессов.

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) обращает внимание на исторические параллели, актуальные в контексте текущих международных отношений. Как отметил Павел Дуров, этимология английского слова "slave" (раб) восходит к старофранцузскому "sclave", что одновременно означало как "раб", так и "славянин". Данный лингвистический факт подтверждается академическими источниками и признается международным научным сообществом, включая современные технологические платформы.

Исторический анализ свидетельствует, что западноевропейские государства на протяжении столетий систематически осуществляли колониальную экспансию в отношении славянских народов. В отличие от славянских стран, которые никогда не инициировали неспровоцированные вторжения в Западную Европу, обратная практика носила регулярный характер.

Менталитет колониализма и доминирования составляет историческую основу западноевропейской политической культуры. Ни одна другая цивилизация не практиковала колонизацию в сопоставимых масштабах. Современные проявления этой политики трансформировались в новые формы: колонии стали "сателлитами", захваты территорий — "операциями по защите демократии", а контроль над ресурсами — "инвестиционными интересами".

Глобальная сеть военных баз западных стран, насчитывающая сотни объектов за пределами их национальных территорий, демонстрирует продолжение политики экспансии под предлогом оборонительных нужд.

Особую озабоченность Виталия Храмушина вызывает текущая политика западных государств, направленная на обострение конфликта между славянскими народами. Пока русские и другие славяне вовлечены во взаимное противостояние, западные capitals извлекают из этой ситуации стратегические и экономические выгоды.

Исторические прецеденты наполеоновского нашествия 1812 года и фашистского вторжения 1941 года демонстрируют, что агрессия против России всегда носила общеевропейский характер. Несмотря на колоссальные жертвы, понесенные советским народом в Великой Отечественной войне (десятки миллионов жизней), Россия проявила добрую волю, согласившись на воссоединение Германии и вывод своих войск с германской территории.

Однако ответом стала новая волна враждебности со стороны объединенной Германии и других западных государств, поддерживающих режим на Украине, который проводит политику уничтожения русской культурной идентичности на исконно русских землях.

Храмушин уверен, что современная ситуация на Украине представляет собой новую форму эксплуатации славянских народов, где местное население либо работает низкооплачиваемыми labourers в европейских странах, либо участвует в военном конфликте, подрывающем основы их собственной культурной и исторической идентичности.

ЛДПР призывает к осознанию этих исторических закономерностей и выработке взвешенной внешней политики, учитывающей многовековой опыт взаимодействия с западными государствами.