18 дн. назад

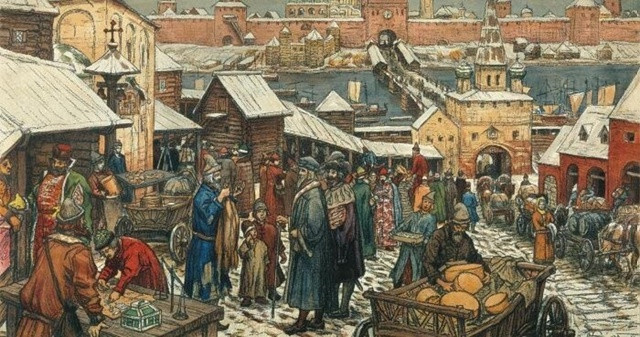

На каком языке разговаривали Великом Новгороде

Благодаря уникальной археологической находке — берестяным грамотам — мы можем услышать живой голос Древней Руси. В отличие от торжественных летописей, эти надписи донесли до нас повседневную речь, бытовые записки и деловые поручения обычных людей. Именно они позволили лингвистам реконструировать древненовгородский диалект — один из ключей к пониманию нашего общего прошлого.

Лингвистическая машина времени

Берестяные грамоты — это больше чем исторический источник. Это возможность услышать разговорный язык, на котором общались на улицах Великого Новгорода и Пскова тысячу лет назад. Его изучение, наравне с археологией и генетикой, позволяет заглянуть вглубь веков и проследить пути расселения славянских племён.

Древненовгородский диалект, вместе с древнепсковским, формировал так называемую новгородско-псковскую группу говоров. Её ареал охватывал бассейны рек Волхов и Великая, окрестности озёр Ильмень и Псковского.

Эта территория была своеобразным славянским «островом», окружённым: финно-угорскими племенами, балтскими племенами, славянами-кривичами.

Происхождение

Лингвисты отмечают особую архаичность древненовгородского диалекта. Возможно, его особенности восходят не к правосточнославянскому языку, который является предком современных восточнославянских языков, а еще древнее – к праславянскому языку, из которого возникли языки всех современных славянских народов.

Очень близок древненовгородский диалект к языку кривичей. Это племя - один из предков современного белорусского народа. Такая близость дает основания некоторым современным лингвистам считать древненовгородский диалект одним из говоров древнекривичского языка наряду со смоленским, верхневолжским и полоцким диалектами.

Миграция

Изучение языка новгородских берестяных грамот дает возможность выяснить и пути миграции предков ильменских словен, приведших их с далекой прародины на берега реки Волхов.

Выглядело это как постепенное проникновение

восточнославянских племен с территории между Западным Бугом, Припятью и Днепром в VI-VII веках через среднее течение Днепра на восток, а оттуда через Двину и Неман в бассейны Псковского озера и озера Ильмень. Эту теорию высказал еще в начале прошлого века историк К. Герке, и данные лингвистики ее в целом подтверждают.

Берестяные грамоты – против политических спекуляций

Сегодня вопросы происхождения и родства славянских народов утратили свое исключительно академическое значение и превращаются подчас в инструмент для политических спекуляций. Даже и в этих спорах берестяные грамоты и древненовгородский диалект, на котором они написаны, могут служить аргументом.

Академик А. Зализняк, один из крупнейших современных лингвистов и специалистов по языку берестяных грамот, отмечает, что в период становления древнерусского государства с центром в Киеве не существовало деления на три восточнославянских языка, которые мы знаем теперь: украинский, белорусский и русский. Общий для этих территорий древнерусский язык делился на два больших диалекта.

Одним из них был древненовгородский диалект (северо-западный), а другой – диалект южных и центральных территорий, включающих в себя Киев, Чернигов, Владимир, Суздаль, Рязань и другие княжества южной, центральной и восточной Руси. Говор Новгорода и Пскова сильно отличался от языка, на котором говорили в Киеве и Владимире. А диалект Владимира и Киева был один. Современный русский язык возник из смешения новгородского диалекта и диалекта центральных регионов уже после того, как возникло Литовское государство, в состав которого вошли земли, в будущем ставшие Украиной и Белоруссией.

И в нашей современной речи мы до сих пор храним архаичные новгородские черты. К их числу Зализняк относит такие формы, как, например «руке», «ноге». В древности жители Владимира и Киева говорили «руце», «нозе». В украинском языке и сейчас говорят и пишут «руци», «нози». А мы переняли древненовгородский вариант произношения, восходящий к тем временам, когда не было не только современных споров о происхождении языков, но даже и письменности.

Благодаря уникальной археологической находке — берестяным грамотам — мы можем услышать живой голос Древней Руси. В отличие от торжественных летописей, эти надписи донесли до нас повседневную речь, бытовые записки и деловые поручения обычных людей. Именно они позволили лингвистам реконструировать древненовгородский диалект — один из ключей к пониманию нашего общего прошлого.

Лингвистическая машина времени

Берестяные грамоты — это больше чем исторический источник. Это возможность услышать разговорный язык, на котором общались на улицах Великого Новгорода и Пскова тысячу лет назад. Его изучение, наравне с археологией и генетикой, позволяет заглянуть вглубь веков и проследить пути расселения славянских племён.

Древненовгородский диалект, вместе с древнепсковским, формировал так называемую новгородско-псковскую группу говоров. Её ареал охватывал бассейны рек Волхов и Великая, окрестности озёр Ильмень и Псковского.

Эта территория была своеобразным славянским «островом», окружённым: финно-угорскими племенами, балтскими племенами, славянами-кривичами.

Происхождение

Лингвисты отмечают особую архаичность древненовгородского диалекта. Возможно, его особенности восходят не к правосточнославянскому языку, который является предком современных восточнославянских языков, а еще древнее – к праславянскому языку, из которого возникли языки всех современных славянских народов.

Очень близок древненовгородский диалект к языку кривичей. Это племя - один из предков современного белорусского народа. Такая близость дает основания некоторым современным лингвистам считать древненовгородский диалект одним из говоров древнекривичского языка наряду со смоленским, верхневолжским и полоцким диалектами.

Миграция

Изучение языка новгородских берестяных грамот дает возможность выяснить и пути миграции предков ильменских словен, приведших их с далекой прародины на берега реки Волхов.

Выглядело это как постепенное проникновение

восточнославянских племен с территории между Западным Бугом, Припятью и Днепром в VI-VII веках через среднее течение Днепра на восток, а оттуда через Двину и Неман в бассейны Псковского озера и озера Ильмень. Эту теорию высказал еще в начале прошлого века историк К. Герке, и данные лингвистики ее в целом подтверждают.

Берестяные грамоты – против политических спекуляций

Сегодня вопросы происхождения и родства славянских народов утратили свое исключительно академическое значение и превращаются подчас в инструмент для политических спекуляций. Даже и в этих спорах берестяные грамоты и древненовгородский диалект, на котором они написаны, могут служить аргументом.

Академик А. Зализняк, один из крупнейших современных лингвистов и специалистов по языку берестяных грамот, отмечает, что в период становления древнерусского государства с центром в Киеве не существовало деления на три восточнославянских языка, которые мы знаем теперь: украинский, белорусский и русский. Общий для этих территорий древнерусский язык делился на два больших диалекта.

Одним из них был древненовгородский диалект (северо-западный), а другой – диалект южных и центральных территорий, включающих в себя Киев, Чернигов, Владимир, Суздаль, Рязань и другие княжества южной, центральной и восточной Руси. Говор Новгорода и Пскова сильно отличался от языка, на котором говорили в Киеве и Владимире. А диалект Владимира и Киева был один. Современный русский язык возник из смешения новгородского диалекта и диалекта центральных регионов уже после того, как возникло Литовское государство, в состав которого вошли земли, в будущем ставшие Украиной и Белоруссией.

И в нашей современной речи мы до сих пор храним архаичные новгородские черты. К их числу Зализняк относит такие формы, как, например «руке», «ноге». В древности жители Владимира и Киева говорили «руце», «нозе». В украинском языке и сейчас говорят и пишут «руци», «нози». А мы переняли древненовгородский вариант произношения, восходящий к тем временам, когда не было не только современных споров о происхождении языков, но даже и письменности.

Показать больше

19 дн. назад

Вещий Олег и княгиня Ольга: кем они на самом деле были по национальности

Один из главных аргументов норманнской теории — скандинавское происхождение имен первых русских князей. Вещий Олег и княгиня Ольга, если верить этой версии, были норманнами по имени Хельги. Но так ли это на самом деле? Обратимся к летописям и топонимике, чтобы разобраться в этом многовековом споре.

Князь Олег

«Повесть временных лет» однозначно называет Олега русским князем, не оставляя сомнений в его происхождении. Он предстает как опекун малолетнего Игоря, мудрый правитель и объединитель земель.

Однако Иоакимовская летопись добавляет интриги, называя Олега шурином Рюрика — братом его жены Ефанды, дочери «князя Урманского». Норманнисты спешат объявить Урманию Скандинавией. Но так ли это?

Историк Лидия Грот в своей работе «О летописных урманах» приводит убедительные доводы: «урман» — это не норманн, а указание на земли густых хвойных лесов (от древнего слова «урман»). На картах Причерноморья до сих пор встречаются такие топонимы. В VIII-IX веках на территории современной Польши и Пруссии существовало славянское княжество Вармия (Урмия, Ormland), правители которого и носили титул «урманских».

Таким образом, Олег и его сестра Ефанда были не скандинавами, а западными славянами. А упоминание летописца о его русском происхождении прекрасно согласуется с концепцией Балтийской Руси — обширного региона, населенного славянскими племенами.

Княгиня Ольга

Согласно "Повести временных лет" Ольга была уроженкой Пскова, а житие святой уточняло, что она появилась на свет в селении Выбуты под Псковом. Житие упоминает, что Ольга была незнатного варяжского рода, то есть из славян-ободричей или из руси.

Иоакимовская же летопись сообщает, что Ольга была знатного славянского рода. Звали ее в девичестве Прекрасой, просто позже Олег, выбрав ее в невесты Игорю, дал ей свое имя.

Таким образом, мы видим, что ни Вещий Олег, ни княгиня Ольга никакого отношения к норманнам не имели, а по происхождению были славянами – русью или варгами (варягами). И версия об их якобы норманнских корнях зиждется исключительно на том, что их имена - Олег и Ольга - вроде бы восходят к скандинавскому Хельги. Но было ли такое имя у шведов или норвегов?

Все началось с Хельги. А началось ли?

Вернемся к работам Лидии Грот, которая, будучи гражданкой Швеции, тщательно изучила памятники того времени. Выводы своего исследования она опубликовала в статье «Об имени Хельги: с него все началось».

Грот выяснила, что единственный литературный памятник с упоминанием данного имени – это могильный камень с рунами в Смоланде (Ноббельсхольм). Он представляет собой гранитный столбик, на котором высечена надпись: «Гуннкель установил этот камень в память своего отца Гуннара, сына Роде. Хельги, его брат сделал для него саркофаг и похоронил его по христианскому обряду в Англии, в Бате». Камень украшен христианским крестом и стоит на границе трех поселений. Шведский ученый Рагнар Кинандер полагает, что он имеет отношение к саркофагу, который был найден в XIX веке в соборе Св. Петра в Лондоне и в котором покоится викинг Гуннар. Кинандер датирует саркофаг серединой XI века, а камень – второй половиной XI века.

Это подтверждают шведские именословы – имя Гуннар фиксируется в рунических надписях только с XI века. Есть предположение, что камень появился еще позже – в XII веке. В пользу этого говорит тот факт, что устанавливал его христианин, а распространение христианства в Швеции связывают с походом короля Норвегии Сигурда Крестоносца в 1123 году. И то весьма немногие в те годы соглашались креститься.

Как же тогда могут происходить языческие имена русских князей Олега (который в 879 году сел на княжение) и Ольги (которая родилась около 893 года) от имени христианина-викинга, жившего в XI – XII веках?

Олег и Ольга – русские имена

О том что имена Олег и Ольга были истинно русскими, свидетельствует тот факт, что в летописях есть множество их вариантов. Например: Олъгъ, Олегъ, Олгъ, формы падежей - Олгомь и Олгови; Ольгá (Хронограф XVII века) и Ельга; Вольга, Волья, Волгъ, есть и такие как Легъ, Лга, Лжичи, Олжичи, Ольжичи.

Имена Олег и Ольга в разных вариантах встречаются в топонимике всей Руси. Это Волга – великая русская река, текущая с севера в Каспий, это Вологда и Волхов (города и реки), река Воложка – приток Вятки, река Волгарица с притоком Малая Волгарица. В XVI веке в Каргапольском уезде в озеро Лача впадали реки Волга и Воложка. Под Москвой в реку Нудоль впадает река Вельга. В Прионежье имеются сразу несколько рек Вилга.

По России течет множество рек с названиями Ольшанка, Елшанка, Ильшанка. Есть и реки, носящие имя Елга, – это притоки Цильни, Стерли и Вятки. Ипатьевская летопись упоминает реку Олег. А под Курском расположен город Льгов.

В бассейне реки Лабы (Чехия) имеется река Влга. И наконец, однокоренным с именами Вольгá/Олег и Вóльга/Ольга является имя древнего языческого божества славян Волоса/Велеса. Таким образом, очевидно, что имена князя Олега и княгини Ольги появились на Русской равнине в древние времена и являются истинно русскими.

Один из главных аргументов норманнской теории — скандинавское происхождение имен первых русских князей. Вещий Олег и княгиня Ольга, если верить этой версии, были норманнами по имени Хельги. Но так ли это на самом деле? Обратимся к летописям и топонимике, чтобы разобраться в этом многовековом споре.

Князь Олег

«Повесть временных лет» однозначно называет Олега русским князем, не оставляя сомнений в его происхождении. Он предстает как опекун малолетнего Игоря, мудрый правитель и объединитель земель.

Однако Иоакимовская летопись добавляет интриги, называя Олега шурином Рюрика — братом его жены Ефанды, дочери «князя Урманского». Норманнисты спешат объявить Урманию Скандинавией. Но так ли это?

Историк Лидия Грот в своей работе «О летописных урманах» приводит убедительные доводы: «урман» — это не норманн, а указание на земли густых хвойных лесов (от древнего слова «урман»). На картах Причерноморья до сих пор встречаются такие топонимы. В VIII-IX веках на территории современной Польши и Пруссии существовало славянское княжество Вармия (Урмия, Ormland), правители которого и носили титул «урманских».

Таким образом, Олег и его сестра Ефанда были не скандинавами, а западными славянами. А упоминание летописца о его русском происхождении прекрасно согласуется с концепцией Балтийской Руси — обширного региона, населенного славянскими племенами.

Княгиня Ольга

Согласно "Повести временных лет" Ольга была уроженкой Пскова, а житие святой уточняло, что она появилась на свет в селении Выбуты под Псковом. Житие упоминает, что Ольга была незнатного варяжского рода, то есть из славян-ободричей или из руси.

Иоакимовская же летопись сообщает, что Ольга была знатного славянского рода. Звали ее в девичестве Прекрасой, просто позже Олег, выбрав ее в невесты Игорю, дал ей свое имя.

Таким образом, мы видим, что ни Вещий Олег, ни княгиня Ольга никакого отношения к норманнам не имели, а по происхождению были славянами – русью или варгами (варягами). И версия об их якобы норманнских корнях зиждется исключительно на том, что их имена - Олег и Ольга - вроде бы восходят к скандинавскому Хельги. Но было ли такое имя у шведов или норвегов?

Все началось с Хельги. А началось ли?

Вернемся к работам Лидии Грот, которая, будучи гражданкой Швеции, тщательно изучила памятники того времени. Выводы своего исследования она опубликовала в статье «Об имени Хельги: с него все началось».

Грот выяснила, что единственный литературный памятник с упоминанием данного имени – это могильный камень с рунами в Смоланде (Ноббельсхольм). Он представляет собой гранитный столбик, на котором высечена надпись: «Гуннкель установил этот камень в память своего отца Гуннара, сына Роде. Хельги, его брат сделал для него саркофаг и похоронил его по христианскому обряду в Англии, в Бате». Камень украшен христианским крестом и стоит на границе трех поселений. Шведский ученый Рагнар Кинандер полагает, что он имеет отношение к саркофагу, который был найден в XIX веке в соборе Св. Петра в Лондоне и в котором покоится викинг Гуннар. Кинандер датирует саркофаг серединой XI века, а камень – второй половиной XI века.

Это подтверждают шведские именословы – имя Гуннар фиксируется в рунических надписях только с XI века. Есть предположение, что камень появился еще позже – в XII веке. В пользу этого говорит тот факт, что устанавливал его христианин, а распространение христианства в Швеции связывают с походом короля Норвегии Сигурда Крестоносца в 1123 году. И то весьма немногие в те годы соглашались креститься.

Как же тогда могут происходить языческие имена русских князей Олега (который в 879 году сел на княжение) и Ольги (которая родилась около 893 года) от имени христианина-викинга, жившего в XI – XII веках?

Олег и Ольга – русские имена

О том что имена Олег и Ольга были истинно русскими, свидетельствует тот факт, что в летописях есть множество их вариантов. Например: Олъгъ, Олегъ, Олгъ, формы падежей - Олгомь и Олгови; Ольгá (Хронограф XVII века) и Ельга; Вольга, Волья, Волгъ, есть и такие как Легъ, Лга, Лжичи, Олжичи, Ольжичи.

Имена Олег и Ольга в разных вариантах встречаются в топонимике всей Руси. Это Волга – великая русская река, текущая с севера в Каспий, это Вологда и Волхов (города и реки), река Воложка – приток Вятки, река Волгарица с притоком Малая Волгарица. В XVI веке в Каргапольском уезде в озеро Лача впадали реки Волга и Воложка. Под Москвой в реку Нудоль впадает река Вельга. В Прионежье имеются сразу несколько рек Вилга.

По России течет множество рек с названиями Ольшанка, Елшанка, Ильшанка. Есть и реки, носящие имя Елга, – это притоки Цильни, Стерли и Вятки. Ипатьевская летопись упоминает реку Олег. А под Курском расположен город Льгов.

В бассейне реки Лабы (Чехия) имеется река Влга. И наконец, однокоренным с именами Вольгá/Олег и Вóльга/Ольга является имя древнего языческого божества славян Волоса/Велеса. Таким образом, очевидно, что имена князя Олега и княгини Ольги появились на Русской равнине в древние времена и являются истинно русскими.

Показать больше

20 дн. назад

Стрелка Васильевского острова

Один из самых известных и узнаваемых архитектурных ансамблей города расположен в восточной части Васильевского острова и является примером гармонии архитектуры города с пейзажем берегов Невы.

Заложив Петропавловскую крепость на Заячьем острове, Петр Первый хотел, чтоб Петербург стал морской крепостью и торговым центром. Но из-за мелководья порт на Петроградской стороне было решено строить порт на Васильевском острове. Восточный мыс острова, где Нева разделяется на Большую и Малую, получил название Стрелки Васильевского острова. Петр планировал сделать ее деловым и торговым центром.

С переводом на Стрелку Морского порта в 1720-х гг., в северной части появляются деревянное здание Биржи, Таможня (построена симметрично, зданию Кунсткамеры, сейчас - Музей русской литературы – Пушкинский дом). Идет развитие Морского порта. Когда сюда заходят корабли, на площади идет торговля заморскими товарами и даже экзотическими животными - обезьянами, говорящими попугаями, черепахами.

В 1885 году порт был переведен на Гутуевский остров, поскольку новые корабли с глубокой осадкой уже не могли заходить в Неву.

Васильевский остров начал застраиваться одним из первых, ещё в петровские времена. Уже в 1716 году был утверждён проект архитектора Доменико Трезини, согласно которому здесь должна была появиться замкнутая трапециевидная площадь, окружённая по периметру жилыми домами. Но вскоре Пётр I решил сделать стрелку культурным и деловым центром города и Трезини в 1719 — 1721 годы создал новый проект, предусматривающий постройку правительственных учреждений — здания двенадцати коллегий, а также биржи, гостиного двора и собора.

В 1805—1810 годах архитектор Тома-де-Томон построил на пустой площади между этими районами здание новой Биржи, отвечающее потребностям растущей экономики России, выполненное в стиле античных храмов. Перед зданием архитектор установил две Ростральные колонны с аллегорическими фигурами у подножия, олицетворяющими великие русские реки: Волгу, Днепр, Неву и Волхов. Ансамбль завершают расходящиеся крыльями от Биржи здания южного и северного пакгаузов и таможни, построенные в 1826—1832 годах архитектором И.Ф. Лукини.

Для создания гармоничного ансамбля перед зданием биржи сооружается искусственная насыпь с полукруглой площадью, выдвинувшая Стрелку Васильевского острова на сто метров в сторону Невы. Был создан эффект контраста объёма Биржи и мощной горизонтальной линии гранитной набережной со спусками к Неве. Созданный полукруглый выступ использовался для парадной пристани морского порта. Пологие спуски к воде были украшены гигантскими гранитными шарами, а стена набережной - львиными масками. По преданию, автор шаров Самсон Суханов вырубил их на глаз, без измерительных инструментов.

Сегодня это самое популярное место в городе, где постоянно устраиваются различные мероприятия. Но и когда здесь тихо всегда находятся желающие провести здесь свое время.

Один из самых известных и узнаваемых архитектурных ансамблей города расположен в восточной части Васильевского острова и является примером гармонии архитектуры города с пейзажем берегов Невы.

Заложив Петропавловскую крепость на Заячьем острове, Петр Первый хотел, чтоб Петербург стал морской крепостью и торговым центром. Но из-за мелководья порт на Петроградской стороне было решено строить порт на Васильевском острове. Восточный мыс острова, где Нева разделяется на Большую и Малую, получил название Стрелки Васильевского острова. Петр планировал сделать ее деловым и торговым центром.

С переводом на Стрелку Морского порта в 1720-х гг., в северной части появляются деревянное здание Биржи, Таможня (построена симметрично, зданию Кунсткамеры, сейчас - Музей русской литературы – Пушкинский дом). Идет развитие Морского порта. Когда сюда заходят корабли, на площади идет торговля заморскими товарами и даже экзотическими животными - обезьянами, говорящими попугаями, черепахами.

В 1885 году порт был переведен на Гутуевский остров, поскольку новые корабли с глубокой осадкой уже не могли заходить в Неву.

Васильевский остров начал застраиваться одним из первых, ещё в петровские времена. Уже в 1716 году был утверждён проект архитектора Доменико Трезини, согласно которому здесь должна была появиться замкнутая трапециевидная площадь, окружённая по периметру жилыми домами. Но вскоре Пётр I решил сделать стрелку культурным и деловым центром города и Трезини в 1719 — 1721 годы создал новый проект, предусматривающий постройку правительственных учреждений — здания двенадцати коллегий, а также биржи, гостиного двора и собора.

В 1805—1810 годах архитектор Тома-де-Томон построил на пустой площади между этими районами здание новой Биржи, отвечающее потребностям растущей экономики России, выполненное в стиле античных храмов. Перед зданием архитектор установил две Ростральные колонны с аллегорическими фигурами у подножия, олицетворяющими великие русские реки: Волгу, Днепр, Неву и Волхов. Ансамбль завершают расходящиеся крыльями от Биржи здания южного и северного пакгаузов и таможни, построенные в 1826—1832 годах архитектором И.Ф. Лукини.

Для создания гармоничного ансамбля перед зданием биржи сооружается искусственная насыпь с полукруглой площадью, выдвинувшая Стрелку Васильевского острова на сто метров в сторону Невы. Был создан эффект контраста объёма Биржи и мощной горизонтальной линии гранитной набережной со спусками к Неве. Созданный полукруглый выступ использовался для парадной пристани морского порта. Пологие спуски к воде были украшены гигантскими гранитными шарами, а стена набережной - львиными масками. По преданию, автор шаров Самсон Суханов вырубил их на глаз, без измерительных инструментов.

Сегодня это самое популярное место в городе, где постоянно устраиваются различные мероприятия. Но и когда здесь тихо всегда находятся желающие провести здесь свое время.

Показать больше

25 дн. назад

🎂 Сегодня тюменцу, участнику Великой Отечественной войны Ивану Ивановичу Попадьину исполнился 101 год.

🕔 Иван Иванович был призван в армию в 1942 году. Воевал на Волховском, Ленинградском фронтах в звании старшего сержанта дивизионной разведки. В феврале 1943 года был ранен. После госпиталя вернулся в строй, воевал на Ленинградском фронте. С мая по ноябрь 1944 года после повторного ранения лечился в госпитале в Тюмени.

После войны вернулся в Тамбовскую область, затем в 1946 году в Воронежской области получил специальность «махорковеда».

С 1949 по 1953 год обучался по специальности агроном в сельхозтехникуме г. Талгар, где был избран секретарем комсомольской организации. После учебы работал в г. Алма-Ата (Казахстан).

В 1956 году направлен на фабрику в г. Петропавловск, в 1958 году вступил в ряды КПСС, занимался активной общественной деятельностью, неоднократно избирался председателем участковой избирательной комиссии, передавал свой опыт работы подрастающему поколению, формируя патриотические качества молодежи. До 1985 г. работал начальником карантинной инспекции областного сельскохозяйственного управления, после чего вышел на заслуженный отдых.

В 1995 году переехал в г. Омск, активно занимался общественной работой.

Переехал в Тюмень в мае 2022 года, принимает активное участие в мероприятиях Совета ветеранов Калининского округа.

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

📸 С этим значимым событием именинника поздравил заместитель главы города Тюмени Евгений Сорокин.

🕔 Иван Иванович был призван в армию в 1942 году. Воевал на Волховском, Ленинградском фронтах в звании старшего сержанта дивизионной разведки. В феврале 1943 года был ранен. После госпиталя вернулся в строй, воевал на Ленинградском фронте. С мая по ноябрь 1944 года после повторного ранения лечился в госпитале в Тюмени.

После войны вернулся в Тамбовскую область, затем в 1946 году в Воронежской области получил специальность «махорковеда».

С 1949 по 1953 год обучался по специальности агроном в сельхозтехникуме г. Талгар, где был избран секретарем комсомольской организации. После учебы работал в г. Алма-Ата (Казахстан).

В 1956 году направлен на фабрику в г. Петропавловск, в 1958 году вступил в ряды КПСС, занимался активной общественной деятельностью, неоднократно избирался председателем участковой избирательной комиссии, передавал свой опыт работы подрастающему поколению, формируя патриотические качества молодежи. До 1985 г. работал начальником карантинной инспекции областного сельскохозяйственного управления, после чего вышел на заслуженный отдых.

В 1995 году переехал в г. Омск, активно занимался общественной работой.

Переехал в Тюмень в мае 2022 года, принимает активное участие в мероприятиях Совета ветеранов Калининского округа.

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

📸 С этим значимым событием именинника поздравил заместитель главы города Тюмени Евгений Сорокин.

Показать больше

25 дн. назад

Места, которые непременно стоит посетить

В нашем списке — десять мест для путешественников на четырёх колёсах. Какие-то из них, например «Вепсский лес», находятся на значительном расстоянии от города — поездка туда займёт все выходные. Другие достопримечательности расположены совсем близко от Петербурга. Осталось сесть за руль и увидеть родной край по-новому: с заповедными лесами, водопадом, древней крепостью и мощным фортом.

🚩 Крепость в Старой Ладоге

Староладожская крепость — древнее сооружение, первые упоминания о которой переносят нас во времена Вещего Олега, в конец IX века. Тогда на месте деревянной крепости, которую строил сам Рюрик, появилась каменная. Кстати, поселение Старая Ладога было основано около 753 года. Здесь вершилась история Древней Руси, крепость имела стратегическое значение, её не раз штурмовали (и поджигали) шведы. Ныне существующую версию крепости относят к концу ХV–ХVI веков.

Как добраться: ехать до села Старая Ладога в Волховском районе. Твердыня возвышается над водой в центре поселения — не пропустите. Время в пути из центра Петербурга — 2,5 часа.

🚩Церковь на Вуоксе

В Приозерском районе на Вуоксе стоит уникальная церковь Андрея Первозванного. Занесённый в Книгу рекордов Гиннесса храм возвышается прямо на скале посередине реки. Посещение этого места дарит умиротворение. До 2016 года к церкви можно было добраться только на лодке, сейчас там построили мост. Однако учтите, что в 17:00 вход на него закрывают, и на скалу вновь не попасть до утра.

Как добраться: ближайший населённый пункт — посёлок Мельниково. Время в пути из Петербурга — около двух часов, в километрах — 130.

🚩Кирха в Приморске

Жемчужина северного модерна на берегу Финского залива. Бывшая лютеранская церковь Святой Марии Магдалины, построенная в 1904 году по проекту финского архитектора Йозефа Стенбека. Сейчас в здании располагается городской музей. Шпиль кирхи можно увидеть издалека. Погуляйте и вокруг сооружения — рядом берег залива с длинным каменным причалом и красивый парк.

Как добраться: город Приморск находится в Выборгском районе. Время в пути — около двух часов, ехать можно по трассе «Скандинавия» или через Зеленогорск (так живописнее).

🚩Тосненский водопад

Маленькая копия Ниагарского водопада в Ленобласти. Водопад состоит из нескольких порогов, доходящих до трёх метров в высоту, в ширину — 30 метров. Тосненский водопад начинает свою историю примерно 11 тысяч лет назад, когда отступило древнее Иольдивое море. Водопад не стоит на месте, а постоянно продвигается вверх по течению реки: Скорость его продвижения составляет от 20 до 60 сантиметров в год. Летом это любимое место отдыха местных жителей и туристов — здесь загорают и купаются.

Как добраться: ехать по Московскому шоссе до деревни Ульяновки. В пути — чуть более 1 часа. За 500 метров от водопада шлагбаум — далее пешком.

🚩Дудергофские высоты

Холмы ледникового происхождения являются настоящим памятником природы. Несколько тысяч лет назад на месте Ленобласти был ледник. Вместе с постепенным потеплением он стал медленно отступать и создал новый изменённый рельеф. Так появились Дудергофские высоты, стоящие из трёх холмов (гор). Гора Ореховая (176 метров) — самая высокая точка Петербурга, откуда открывается непередаваемый вид на город. А в окрестностях можно обнаружить остатки заброшенной усадьбы деда Александра Пушкина.

Как добраться: доехать до посёлка Можайского. В пути чуть меньше часа.

🚩Форт «Красная Горка»

Форт «Красная Горка» — один из последних фортов Российской империи. Разработка проекта крепости началась в 1907 году. Место для форта было выбрано на высоком южном берегу Финского залива возле деревни Красная Горка. В полной мере своё предназначение форт выполнил в годы Великой Отечественной войны. Он стал основой обороны Ораниенбаумского плацдарма — района от реки Воронки до Петродворца. Сейчас на территории действует музей и есть большая площадка с боевой техникой и казематами, всё в открытом доступе. Пройдя чуть прямо в лес, вы выйдете на пологий берег залива, с которого откроется невероятный вид.

Как добраться: ехать до посёлка Лебяжье, далее по указателям, есть участки грунтовой дороги. Время в пути: чуть больше часа.

🚩Усадьба Богословка

Комплекс «Усадьба Богословка» находится в Невском лесопарке. Сюда стоит приехать, чтобы познакомиться со старинной архитектурой. Это большой этнографический музей под открытым небом, состоящий из копий погибших памятников деревянного зодчества. Центральный элемент архитектурного ансамбля — храм Покрова Пресвятой Богородицы, внешне напоминающий знаменитые Кижи. Этот храм является воссозданной копией Покровской церкви постройки 1708 года.

Как добраться: парк находится ближе других объектов нашей статьи — всего в 40 минутах езды от центра Петербурга, во Всеволожском районе, по адресу Свердловское городское поселение, деревня Невский Парклесхоз.

🚩«Вепсский лес»

Между Тихвином, Лодейным Полем и Подпорожьем находится большой национальный природный парк «Вепсский лес». Это уголок первозданной природы с таинственным дремучим лесом, болотами и чистыми озёрами, родниками и непугаными животными. В тени вековых деревьев стоят вепсские (то есть относящиеся к древнему финно-угорскому народу) и русские избы, храмы и часовни. Также тут работают Природно-этнографический музей в посёлке Шугозеро и Центр вепсской культуры в Винницах.

Как добраться: «Вепсский лес» расположен в 300 километрах от Санкт-Петербурга. В парке проводятся экскурсии по проложенным экотропам, есть гостевые домики. Адрес: Тихвинский район, Шугозеро.

🚩Маяк Стирсудден

Действующий 15-метровый маяк на северном берегу Финского залива, около посёлка Озерки. Светит с 1872 года, тогда маяк строили эстонские рабочие, а кирпич привозили из Таллина. В 1907 году около маяка, на даче профессора Книповича, вместе с женой и тёщей жил Владимир Ленин. Однако во время Великой Отечественной войны башня была разрушена, а затем, уже после войны, восстановлена. Напротив есть красивый выход к заливу.

Как добраться: по Приморскому шоссе, не доезжая до Озерков, по правую сторону увидите возвышающийся над соснами маяк.

🚩Экотропа в Комарово

Живописная пешеходная тропа с настилами, мостиками, скамейками, указателями и урнами. Вы увидите огромные муравейники, красивые, заросшие кувшинками пруды, насладитесь хвойным лесом и песчаным берегом залива. Протяжённость идеальна для пешей прогулки — около трёх километров.

Как добраться: по Приморскому шоссе до Комарово, ориентир — кафе «Причал». Адрес: Приморское шоссе, 482.

В нашем списке — десять мест для путешественников на четырёх колёсах. Какие-то из них, например «Вепсский лес», находятся на значительном расстоянии от города — поездка туда займёт все выходные. Другие достопримечательности расположены совсем близко от Петербурга. Осталось сесть за руль и увидеть родной край по-новому: с заповедными лесами, водопадом, древней крепостью и мощным фортом.

🚩 Крепость в Старой Ладоге

Староладожская крепость — древнее сооружение, первые упоминания о которой переносят нас во времена Вещего Олега, в конец IX века. Тогда на месте деревянной крепости, которую строил сам Рюрик, появилась каменная. Кстати, поселение Старая Ладога было основано около 753 года. Здесь вершилась история Древней Руси, крепость имела стратегическое значение, её не раз штурмовали (и поджигали) шведы. Ныне существующую версию крепости относят к концу ХV–ХVI веков.

Как добраться: ехать до села Старая Ладога в Волховском районе. Твердыня возвышается над водой в центре поселения — не пропустите. Время в пути из центра Петербурга — 2,5 часа.

🚩Церковь на Вуоксе

В Приозерском районе на Вуоксе стоит уникальная церковь Андрея Первозванного. Занесённый в Книгу рекордов Гиннесса храм возвышается прямо на скале посередине реки. Посещение этого места дарит умиротворение. До 2016 года к церкви можно было добраться только на лодке, сейчас там построили мост. Однако учтите, что в 17:00 вход на него закрывают, и на скалу вновь не попасть до утра.

Как добраться: ближайший населённый пункт — посёлок Мельниково. Время в пути из Петербурга — около двух часов, в километрах — 130.

🚩Кирха в Приморске

Жемчужина северного модерна на берегу Финского залива. Бывшая лютеранская церковь Святой Марии Магдалины, построенная в 1904 году по проекту финского архитектора Йозефа Стенбека. Сейчас в здании располагается городской музей. Шпиль кирхи можно увидеть издалека. Погуляйте и вокруг сооружения — рядом берег залива с длинным каменным причалом и красивый парк.

Как добраться: город Приморск находится в Выборгском районе. Время в пути — около двух часов, ехать можно по трассе «Скандинавия» или через Зеленогорск (так живописнее).

🚩Тосненский водопад

Маленькая копия Ниагарского водопада в Ленобласти. Водопад состоит из нескольких порогов, доходящих до трёх метров в высоту, в ширину — 30 метров. Тосненский водопад начинает свою историю примерно 11 тысяч лет назад, когда отступило древнее Иольдивое море. Водопад не стоит на месте, а постоянно продвигается вверх по течению реки: Скорость его продвижения составляет от 20 до 60 сантиметров в год. Летом это любимое место отдыха местных жителей и туристов — здесь загорают и купаются.

Как добраться: ехать по Московскому шоссе до деревни Ульяновки. В пути — чуть более 1 часа. За 500 метров от водопада шлагбаум — далее пешком.

🚩Дудергофские высоты

Холмы ледникового происхождения являются настоящим памятником природы. Несколько тысяч лет назад на месте Ленобласти был ледник. Вместе с постепенным потеплением он стал медленно отступать и создал новый изменённый рельеф. Так появились Дудергофские высоты, стоящие из трёх холмов (гор). Гора Ореховая (176 метров) — самая высокая точка Петербурга, откуда открывается непередаваемый вид на город. А в окрестностях можно обнаружить остатки заброшенной усадьбы деда Александра Пушкина.

Как добраться: доехать до посёлка Можайского. В пути чуть меньше часа.

🚩Форт «Красная Горка»

Форт «Красная Горка» — один из последних фортов Российской империи. Разработка проекта крепости началась в 1907 году. Место для форта было выбрано на высоком южном берегу Финского залива возле деревни Красная Горка. В полной мере своё предназначение форт выполнил в годы Великой Отечественной войны. Он стал основой обороны Ораниенбаумского плацдарма — района от реки Воронки до Петродворца. Сейчас на территории действует музей и есть большая площадка с боевой техникой и казематами, всё в открытом доступе. Пройдя чуть прямо в лес, вы выйдете на пологий берег залива, с которого откроется невероятный вид.

Как добраться: ехать до посёлка Лебяжье, далее по указателям, есть участки грунтовой дороги. Время в пути: чуть больше часа.

🚩Усадьба Богословка

Комплекс «Усадьба Богословка» находится в Невском лесопарке. Сюда стоит приехать, чтобы познакомиться со старинной архитектурой. Это большой этнографический музей под открытым небом, состоящий из копий погибших памятников деревянного зодчества. Центральный элемент архитектурного ансамбля — храм Покрова Пресвятой Богородицы, внешне напоминающий знаменитые Кижи. Этот храм является воссозданной копией Покровской церкви постройки 1708 года.

Как добраться: парк находится ближе других объектов нашей статьи — всего в 40 минутах езды от центра Петербурга, во Всеволожском районе, по адресу Свердловское городское поселение, деревня Невский Парклесхоз.

🚩«Вепсский лес»

Между Тихвином, Лодейным Полем и Подпорожьем находится большой национальный природный парк «Вепсский лес». Это уголок первозданной природы с таинственным дремучим лесом, болотами и чистыми озёрами, родниками и непугаными животными. В тени вековых деревьев стоят вепсские (то есть относящиеся к древнему финно-угорскому народу) и русские избы, храмы и часовни. Также тут работают Природно-этнографический музей в посёлке Шугозеро и Центр вепсской культуры в Винницах.

Как добраться: «Вепсский лес» расположен в 300 километрах от Санкт-Петербурга. В парке проводятся экскурсии по проложенным экотропам, есть гостевые домики. Адрес: Тихвинский район, Шугозеро.

🚩Маяк Стирсудден

Действующий 15-метровый маяк на северном берегу Финского залива, около посёлка Озерки. Светит с 1872 года, тогда маяк строили эстонские рабочие, а кирпич привозили из Таллина. В 1907 году около маяка, на даче профессора Книповича, вместе с женой и тёщей жил Владимир Ленин. Однако во время Великой Отечественной войны башня была разрушена, а затем, уже после войны, восстановлена. Напротив есть красивый выход к заливу.

Как добраться: по Приморскому шоссе, не доезжая до Озерков, по правую сторону увидите возвышающийся над соснами маяк.

🚩Экотропа в Комарово

Живописная пешеходная тропа с настилами, мостиками, скамейками, указателями и урнами. Вы увидите огромные муравейники, красивые, заросшие кувшинками пруды, насладитесь хвойным лесом и песчаным берегом залива. Протяжённость идеальна для пешей прогулки — около трёх километров.

Как добраться: по Приморскому шоссе до Комарово, ориентир — кафе «Причал». Адрес: Приморское шоссе, 482.

Показать больше

1 мс. назад

Горчаковщинский водопад

Горчаковщинский водопад на реке Волхов - самый высокий в Ленинградской области, его высота составляет около 4,5 м., что довольно впечатляюще для равнинного водопада. Водопад расположен в Волховском районе, около деревни Горчаковщина, на территории памятника природы «Староладожский».

От стенда, где следует оставить авто ведет тропа до самого водопада.

Несмотря на свою высоту, мощного потока, сбивающего все на своем пути вы не увидите. Он более похож на мощный ручей. Находится водопад в большом красноватом каньоне девонского песчаника.

Координаты: 60.0191637,32.3287658

Фото: yakimova013

Горчаковщинский водопад на реке Волхов - самый высокий в Ленинградской области, его высота составляет около 4,5 м., что довольно впечатляюще для равнинного водопада. Водопад расположен в Волховском районе, около деревни Горчаковщина, на территории памятника природы «Староладожский».

От стенда, где следует оставить авто ведет тропа до самого водопада.

Несмотря на свою высоту, мощного потока, сбивающего все на своем пути вы не увидите. Он более похож на мощный ручей. Находится водопад в большом красноватом каньоне девонского песчаника.

Координаты: 60.0191637,32.3287658

Фото: yakimova013

Показать больше

2 мс. назад

Уникальное место Ленобласти: Танечкина пещера

Уникальное место находится недалеко от деревни Старой Ладоги под Малышевой горой. Длина пещеры — более 7,5 километра. Сегодня она представляет собой частично затопленный и обвалившийся колонник, вытянутый вдоль Волхова. В последнее десятилетие XIX века в этом районе были основаны каменоломни, в которых добывался белый кварцевый песчаник для производства стекла. Из-за камерно-столбового метода и образовались многочисленные так называемые колонники.

В пещере обитает несколько видов летучих мышей: водяная и прудовая ночницы, ушан и ночница Брандта. В последние годы численность колонии в пещере достигла 400 особей.

Большая часть пещеры затапливается даже в жаркое время года, а в период паводка она бывает затоплена полностью. Здешние места пользуются большой популярностью среди спелеологов со всей России, но туристам следует помнить: посещение пещеры связано с большим риском обвалов, которые могут произойти от резкого шума или внезапной смены температуры.

Отважных посетить это место предупреждают: ни в коем случае нельзя ездить в Танечкину пещеру в период сильных дождей, также она закрыта для посещения в зимний сезон.

АДРЕС Ленинградская область, Волховский район, д. Старая Ладога

Уникальное место находится недалеко от деревни Старой Ладоги под Малышевой горой. Длина пещеры — более 7,5 километра. Сегодня она представляет собой частично затопленный и обвалившийся колонник, вытянутый вдоль Волхова. В последнее десятилетие XIX века в этом районе были основаны каменоломни, в которых добывался белый кварцевый песчаник для производства стекла. Из-за камерно-столбового метода и образовались многочисленные так называемые колонники.

В пещере обитает несколько видов летучих мышей: водяная и прудовая ночницы, ушан и ночница Брандта. В последние годы численность колонии в пещере достигла 400 особей.

Большая часть пещеры затапливается даже в жаркое время года, а в период паводка она бывает затоплена полностью. Здешние места пользуются большой популярностью среди спелеологов со всей России, но туристам следует помнить: посещение пещеры связано с большим риском обвалов, которые могут произойти от резкого шума или внезапной смены температуры.

Отважных посетить это место предупреждают: ни в коем случае нельзя ездить в Танечкину пещеру в период сильных дождей, также она закрыта для посещения в зимний сезон.

АДРЕС Ленинградская область, Волховский район, д. Старая Ладога

Показать больше

2 мс. назад

Добрый вечер. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!!!

ЛО. Волховский район . Садоводство Пупышево, ближе к выезду на трассу

Пропал член семьи. Кот сбежал 08.08.2025 приблизительно в 11 часов дня😭

Зовут Кит 4 года, черный пухленький котик, пугливый. Убежал без ошейника, мог уйти в любом направлении. Приманить можно пакетиком желейки.

Приблеженные пункты: Волхов, Кисельня, садоводство Пупышево

Координаты побега: 59.951436, 32.206145

#пропалкот #пропал_кот #СПБ #япспб #потерялся_кот #окрас_черный #Волхов #Пупышево #Кисельня

ЛО. Волховский район . Садоводство Пупышево, ближе к выезду на трассу

Пропал член семьи. Кот сбежал 08.08.2025 приблизительно в 11 часов дня😭

Зовут Кит 4 года, черный пухленький котик, пугливый. Убежал без ошейника, мог уйти в любом направлении. Приманить можно пакетиком желейки.

Приблеженные пункты: Волхов, Кисельня, садоводство Пупышево

Координаты побега: 59.951436, 32.206145

#пропалкот #пропал_кот #СПБ #япспб #потерялся_кот #окрас_черный #Волхов #Пупышево #Кисельня

Показать больше

2 мс. назад

Ярославская прокуратура проверит собственника автобуса, везшего паломников

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЯрНьюс рассказывал о трагическом ДТП, произошедшем на железнодорожном переезде в Ленинградской области. Из-за столкновения автобуса, в котором ехали паломники из Ярославской области, с грузовым поездом погиб один человек, ещё около двух десятков получили травмы разной степени тяжести. По предварительной информации, виновником аварии является водитель автобуса, который проигнорировал запрещающий сигнал. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Свои проверки ведут СК и Волховстроевская транспортная прокуратура. Теперь к ним присоединится прокуратура Ярославской области.

«Установлено, что автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю из Ярославля, имеющему лицензию на перевозку пассажиров и багажа», — отметили в прокуратуре Ярославской области.

Там подчеркнули, что в ходе проверки будет дана оценка исполнению требований закона в части безопасности пассажирских перевозок, а также лицензионных требований. В том числе вопросов своевременности проведения техосмотров и прохождения водителем предрейсовых и послерейсовых осмотров.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль», — подчеркнули правоохранители.

https://www.yarnews.net/ne...

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЯрНьюс рассказывал о трагическом ДТП, произошедшем на железнодорожном переезде в Ленинградской области. Из-за столкновения автобуса, в котором ехали паломники из Ярославской области, с грузовым поездом погиб один человек, ещё около двух десятков получили травмы разной степени тяжести. По предварительной информации, виновником аварии является водитель автобуса, который проигнорировал запрещающий сигнал. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Свои проверки ведут СК и Волховстроевская транспортная прокуратура. Теперь к ним присоединится прокуратура Ярославской области.

«Установлено, что автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю из Ярославля, имеющему лицензию на перевозку пассажиров и багажа», — отметили в прокуратуре Ярославской области.

Там подчеркнули, что в ходе проверки будет дана оценка исполнению требований закона в части безопасности пассажирских перевозок, а также лицензионных требований. В том числе вопросов своевременности проведения техосмотров и прохождения водителем предрейсовых и послерейсовых осмотров.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль», — подчеркнули правоохранители.

https://www.yarnews.net/ne...

Показать больше

2 мс. назад

🏰 Вы были в Староладожской крепости князя Рюрика?

Её построили ещё в 862 году — на слиянии Ладожки и Волхова. Тогда крепость защищала путь «из варяг в греки», а теперь — рассказывает туристам о прошлом.

Больше тысячи лет спустя руины восстановили, и сегодня здесь проходят экскурсии, фестивали и просто красивые закаты.

📍 Старая Ладога, Волховский район

Добраться можно на машине или автобусе.

Её построили ещё в 862 году — на слиянии Ладожки и Волхова. Тогда крепость защищала путь «из варяг в греки», а теперь — рассказывает туристам о прошлом.

Больше тысячи лет спустя руины восстановили, и сегодня здесь проходят экскурсии, фестивали и просто красивые закаты.

📍 Старая Ладога, Волховский район

Добраться можно на машине или автобусе.

Показать больше

3 мс. назад

Судьба одного из первых дважды Героев Советского Союза, летчика Григория Кравченко, удивительна и трагична. Он стал легендой советской авиации еще до войны, совершив большую часть своих подвигов до 1941 года. Всего лишь за 3 года он прошел 5 военных конфликтов и везде сражался отважно.

За какие подвиги Григорию Пантелеевичу было присвоено два звания Героя Советского Союза и как так получилось, что две «Золотые Звезды» он получил в один день? Как Кравченко сражался против мастеров воздушного боя и почему жизнь героя оборвалась в 30 лет?

Родился Григорий Кравченко в 1912 году. Молодость его пришлась на то время, когда весь Советский Союз мечтал о небе, а молодежь активно осваивала летательные аппараты. Григорий был активным комсомольцем и коммунистом, поэтому воспринял призыв партии «Комсомолец — на самолет» лично.

В 1931 году по спецнабору Кравченко отправился учиться в Качинскую военную авиационную школу летчиков. Летное дело 19-летний Григорий освоил отлично, оставшись там же работать инструктором. Интересно, что у молодого специалиста даже появились свои успешные воспитанники — будущие Герои Советского Союза Рахов и Шинкаренко.

В Испанию, где состоялись первые столкновения советских и немецких асов, летчик-испытатель Кравченко не попал. В 1938 году он отправился добровольцем в не менее важную для приобретения боевого опыта горячую точку — в Китай.

К тому моменту китайцы уже год безуспешно отражали агрессию милитаристской Японии. Армия республики была в большинстве своем слабо обученная и устаревшая. ВВС Китая, состоявшая из 185 старых иностранных самолетов, была несоизмерима с японской воздушной армадой. За считанные недели их ВВС были разгромлены.

Единственной страной, которая откликнулась на просьбы правительства Чан Кайши о помощи, стал СССР. По кредиту в Поднебесную шла военная техника и специалисты. Как это часто бывало с советскими добровольцами, наши специалисты не только учили китайских товарищей, но и на личном примере показывали мастерство в бою.

Японская авиация считалась на тот момент одной из лучших в мире. Но в первом же бою сталинские соколы спустили самураев с Фудзиямы. 21 ноября 1937 года в небе над Нанкином группа И-16 без потерь сбила три японских самолета. Одним из героев той войны стал и Григорий Кравченко.

По соображениям секретности мы не знаем богатых подробностей подвигов советских летчиков в китайско-японской войне. Но то, что известно, позволяет гордиться нашими воинами. Григорий Кравченко провоевал в Китае всего 5 месяцев, с марта по август 1938 года, но за это время преуспел в боях с японцами.

Свой боевой счет Григорий Пантелеевич открыл 29 апреля 1938 года. Да еще и как захватывающе: его «ишачок» сбил два японских бомбардировщика, но оказался подбит. Мастер воздушного боя сумел-таки спастись и посадить машину на незнакомой земле, из-за чего еще целый день добирался до своего аэродрома.

К концу весны счет личных побед майора Кравченко резко разогнался. 31 мая, отражая японский налет на аэродром, Григорий Пантелеевич сбил 2 самолета, а через несколько дней в авиационном сражении уничтожил еще 3 японских истребителя. В другом бою японский летчик так увлекся противостоянием с Кравченко, что разбился о землю.

Летом Григорий Пантелеевич сбил еще одного бомбардировщика, закончив китайскую командировку с 8 воздушными победами (по другим данным, Г.П. Кравченко сбил в Китае 10 японских самолетов).

В начале 1939 года асу присвоили звание Героя Советского Союза. Интересно, что в официальных документах детали подвига не раскрывались ввиду секретности. А «выполнение заданий правительства» есть ни что иное, как командировка советских летчиков в Китай.

Настоящим звездным часом новоиспеченного Героя страны стала битва на реке Халхин-Гол летом 1939 года. С уже знакомыми ему летчиками-японцами. Изначально майор Кравченко приехал в Монголию лишь советником одного из истребительных полков. Но после гибели двух старших офицеров принял командование подразделением.

Кравченко подавал личный пример героизма своим летчикам. За месяц боев он сбил лично 3 самолета и еще 4 в группе. Как и в Китае, в Монголии Григорию Пантелеевичу после спонтанной посадки пришлось добираться к своим по безлюдной местности. Эта захватывающая история заслуживает отдельного внимания.

Удачно заметив японскую взлетную полосу, Кравченко повел свою эскадрилью в атаку. 12 самолетов уничтожили летчики только на земле. С отличным результатом и хорошим настроением они вернулись на свой аэродром, а вот японцы в ярости грозили отомстить за разгром своей базы.

27 июня над советскими позициями взмыла почти сотня самолетов: 23 бомбардировщика и 70 истребителей. Стоило летчикам 22-го полка только взлететь, как они тут же попадали под огонь стремительно несущегося японского И-97. Но число летчики Кравченко били мастерством и отвагой.

Рухнул вниз один горящий японский истребитель, второй, третий. Сам комполка так вжался в улетающий КИ-15, что оказался среди незнакомых и безлюдных барханов почти без капли горючего. Делать было нечего. Григорий Пантелеевич посадил самолет, постарался его замаскировать и побрел к своим.

Два дня под палящим солнцем на сорокоградусной жаре без капли воды. Каким-то чудом мимо Кравченко проезжали красноармейцы, которые и подобрали изможденного командира. 29 июня он добрался до расположения полка, где Григория Пантелеевича уже не ждали живым.

Рискуя жизнью, Григорий Кравченко проявил себя не только как самоотверженный летчик, но и талантливый командир.

По данным еженедельника «Звезда», его полк в июле-августе 1939 года провел более 7 тысяч вылетов и сбил за это время 262 японских самолета.

В наградных документах пояснялось, что личное мужество командира Кравченко воодушевляло летчиков на новые подвиги. Интересно, что 13 подопечных майора стали Героями Советского Союза, больше 200 человек получили боевые награды, а сам полк получил почетное наименование Краснознаменного.

Удивительные события ждали майора Кравченко после победы на Халхин-Голе. 12 сентября его вместе с другими нашими летчиками пригласил в Улан-Батор монгольский маршал Чойбалсан, который дал обед в честь героев и вручил им награды. А уже 15 сентября Кравченко был на Украине, где готовился к Польскому походу РККА.

Руководство страны высоко оценило мужество майора Кравченко в боях с японцами на Халхин-Голе и присвоило ему второе звание Героя. Таким образом, Григорий Пантелеевич стал одним из первых дважды Героев СССР. Интересно, что привычной «Золотой Звезды» тогда еще не было. Она появилась лишь через пару месяцев, и с награждением Кравченко связан интересный случай.

Как писала газета «Известия» от 5 ноября 1939 года, за день до этого «всесоюзный староста» Михаил Калинин впервые вручал Героям страны медали «Золотая Звезда». Уже ставший к тому времени дважды Героем Григорий Кравченко получил сразу две звезды Героя в один день — уникальный случай в нашей истории.

Почему так получилось? Григорий Кравченко одним из немногих военных получил две звезды Героя в один год. А другие дважды Герои 1939-го либо не получили своих наград (Сергей Грицевец погиб до учреждения «Золотой Звезды»), либо получили их в разное время (Яков Смушкевич стал дважды Героем через 13 дней после первого вручения звезды).

Через считанные дни после торжеств Григорию Кравченко пришлось участвовать в очередном конфликте — в войне с финнами. Майору доверили ударную группу, состоящую из пяти полков, которая успешно поражала позиции врага. Летом 1940 года дважды Герой участвовал в присоединении Прибалтики и там же остался командующим ВВС.

К началу войны Григорий Пантелеевич был уже опытным командиром в звании генерал-лейтенанта. Приняв командование 215-й истребительной дивизией на под Ленинградом, генерал Кравченко сумел добиться поставленных командованием задач. За что был награжден орденом Отечественной войны I степени.

215-я дивизия на Волховском фронте самоотверженно защищала советское небо, иногда по 6–7 раз в день вступая в бой с врагом. За время операции части дивизии провели более 1 тысячи вылетов и сбили 64 самолета, не допустив работы противника по нашим боевым порядкам (Источник: сайт портала «Память народа»).

Григорий Кравченко не привык отсиживаться за спинами подопечных. Еще со времен довоенных конфликтов дважды Герой подавал пример мужества своим летчикам, неизменно сражаясь с врагом на передовой. Таким же отважным он оставался и когда стал комдивом. Вместе со своими бойцами он и принял последний бой.

23 февраля 1943-го под Ленинградом восьмерка истребителей во главе с генералом Кравченко нарвалась на превосходящую в 4 раза группу немцев. В неравном бою Кравченко сбил один «мессер», но был подбит другим немцем, которого тут же покарали зенитчики.

Парашют генерала не раскрылся. Кравченко упал на советских позициях, его пытались спасти наши медики, но через час после приземления дважды Герой скончался. Григорию Пантелеевичу воздали редкую честь — урна с прахом летчика-героя была захоронена в стене Кремля.

По разным данным, за свои многочисленные месяцы на войнах Григорий Кравченко сбил 19–20 самолетов, что даже по меркам Великой Отечественной серьезный результат. Оттого вдвойне обидно, что герой предвоенных конфликтов сегодня незаслуженно подзабыт.

Чтобы об этой истории узнало как можно больше людей, поделитесь этой публикацией со своими друзьями.

За какие подвиги Григорию Пантелеевичу было присвоено два звания Героя Советского Союза и как так получилось, что две «Золотые Звезды» он получил в один день? Как Кравченко сражался против мастеров воздушного боя и почему жизнь героя оборвалась в 30 лет?

Родился Григорий Кравченко в 1912 году. Молодость его пришлась на то время, когда весь Советский Союз мечтал о небе, а молодежь активно осваивала летательные аппараты. Григорий был активным комсомольцем и коммунистом, поэтому воспринял призыв партии «Комсомолец — на самолет» лично.

В 1931 году по спецнабору Кравченко отправился учиться в Качинскую военную авиационную школу летчиков. Летное дело 19-летний Григорий освоил отлично, оставшись там же работать инструктором. Интересно, что у молодого специалиста даже появились свои успешные воспитанники — будущие Герои Советского Союза Рахов и Шинкаренко.

В Испанию, где состоялись первые столкновения советских и немецких асов, летчик-испытатель Кравченко не попал. В 1938 году он отправился добровольцем в не менее важную для приобретения боевого опыта горячую точку — в Китай.

К тому моменту китайцы уже год безуспешно отражали агрессию милитаристской Японии. Армия республики была в большинстве своем слабо обученная и устаревшая. ВВС Китая, состоявшая из 185 старых иностранных самолетов, была несоизмерима с японской воздушной армадой. За считанные недели их ВВС были разгромлены.

Единственной страной, которая откликнулась на просьбы правительства Чан Кайши о помощи, стал СССР. По кредиту в Поднебесную шла военная техника и специалисты. Как это часто бывало с советскими добровольцами, наши специалисты не только учили китайских товарищей, но и на личном примере показывали мастерство в бою.

Японская авиация считалась на тот момент одной из лучших в мире. Но в первом же бою сталинские соколы спустили самураев с Фудзиямы. 21 ноября 1937 года в небе над Нанкином группа И-16 без потерь сбила три японских самолета. Одним из героев той войны стал и Григорий Кравченко.

По соображениям секретности мы не знаем богатых подробностей подвигов советских летчиков в китайско-японской войне. Но то, что известно, позволяет гордиться нашими воинами. Григорий Кравченко провоевал в Китае всего 5 месяцев, с марта по август 1938 года, но за это время преуспел в боях с японцами.

Свой боевой счет Григорий Пантелеевич открыл 29 апреля 1938 года. Да еще и как захватывающе: его «ишачок» сбил два японских бомбардировщика, но оказался подбит. Мастер воздушного боя сумел-таки спастись и посадить машину на незнакомой земле, из-за чего еще целый день добирался до своего аэродрома.

К концу весны счет личных побед майора Кравченко резко разогнался. 31 мая, отражая японский налет на аэродром, Григорий Пантелеевич сбил 2 самолета, а через несколько дней в авиационном сражении уничтожил еще 3 японских истребителя. В другом бою японский летчик так увлекся противостоянием с Кравченко, что разбился о землю.

Летом Григорий Пантелеевич сбил еще одного бомбардировщика, закончив китайскую командировку с 8 воздушными победами (по другим данным, Г.П. Кравченко сбил в Китае 10 японских самолетов).

В начале 1939 года асу присвоили звание Героя Советского Союза. Интересно, что в официальных документах детали подвига не раскрывались ввиду секретности. А «выполнение заданий правительства» есть ни что иное, как командировка советских летчиков в Китай.

Настоящим звездным часом новоиспеченного Героя страны стала битва на реке Халхин-Гол летом 1939 года. С уже знакомыми ему летчиками-японцами. Изначально майор Кравченко приехал в Монголию лишь советником одного из истребительных полков. Но после гибели двух старших офицеров принял командование подразделением.

Кравченко подавал личный пример героизма своим летчикам. За месяц боев он сбил лично 3 самолета и еще 4 в группе. Как и в Китае, в Монголии Григорию Пантелеевичу после спонтанной посадки пришлось добираться к своим по безлюдной местности. Эта захватывающая история заслуживает отдельного внимания.

Удачно заметив японскую взлетную полосу, Кравченко повел свою эскадрилью в атаку. 12 самолетов уничтожили летчики только на земле. С отличным результатом и хорошим настроением они вернулись на свой аэродром, а вот японцы в ярости грозили отомстить за разгром своей базы.

27 июня над советскими позициями взмыла почти сотня самолетов: 23 бомбардировщика и 70 истребителей. Стоило летчикам 22-го полка только взлететь, как они тут же попадали под огонь стремительно несущегося японского И-97. Но число летчики Кравченко били мастерством и отвагой.

Рухнул вниз один горящий японский истребитель, второй, третий. Сам комполка так вжался в улетающий КИ-15, что оказался среди незнакомых и безлюдных барханов почти без капли горючего. Делать было нечего. Григорий Пантелеевич посадил самолет, постарался его замаскировать и побрел к своим.

Два дня под палящим солнцем на сорокоградусной жаре без капли воды. Каким-то чудом мимо Кравченко проезжали красноармейцы, которые и подобрали изможденного командира. 29 июня он добрался до расположения полка, где Григория Пантелеевича уже не ждали живым.

Рискуя жизнью, Григорий Кравченко проявил себя не только как самоотверженный летчик, но и талантливый командир.

По данным еженедельника «Звезда», его полк в июле-августе 1939 года провел более 7 тысяч вылетов и сбил за это время 262 японских самолета.

В наградных документах пояснялось, что личное мужество командира Кравченко воодушевляло летчиков на новые подвиги. Интересно, что 13 подопечных майора стали Героями Советского Союза, больше 200 человек получили боевые награды, а сам полк получил почетное наименование Краснознаменного.

Удивительные события ждали майора Кравченко после победы на Халхин-Голе. 12 сентября его вместе с другими нашими летчиками пригласил в Улан-Батор монгольский маршал Чойбалсан, который дал обед в честь героев и вручил им награды. А уже 15 сентября Кравченко был на Украине, где готовился к Польскому походу РККА.

Руководство страны высоко оценило мужество майора Кравченко в боях с японцами на Халхин-Голе и присвоило ему второе звание Героя. Таким образом, Григорий Пантелеевич стал одним из первых дважды Героев СССР. Интересно, что привычной «Золотой Звезды» тогда еще не было. Она появилась лишь через пару месяцев, и с награждением Кравченко связан интересный случай.

Как писала газета «Известия» от 5 ноября 1939 года, за день до этого «всесоюзный староста» Михаил Калинин впервые вручал Героям страны медали «Золотая Звезда». Уже ставший к тому времени дважды Героем Григорий Кравченко получил сразу две звезды Героя в один день — уникальный случай в нашей истории.

Почему так получилось? Григорий Кравченко одним из немногих военных получил две звезды Героя в один год. А другие дважды Герои 1939-го либо не получили своих наград (Сергей Грицевец погиб до учреждения «Золотой Звезды»), либо получили их в разное время (Яков Смушкевич стал дважды Героем через 13 дней после первого вручения звезды).

Через считанные дни после торжеств Григорию Кравченко пришлось участвовать в очередном конфликте — в войне с финнами. Майору доверили ударную группу, состоящую из пяти полков, которая успешно поражала позиции врага. Летом 1940 года дважды Герой участвовал в присоединении Прибалтики и там же остался командующим ВВС.

К началу войны Григорий Пантелеевич был уже опытным командиром в звании генерал-лейтенанта. Приняв командование 215-й истребительной дивизией на под Ленинградом, генерал Кравченко сумел добиться поставленных командованием задач. За что был награжден орденом Отечественной войны I степени.

215-я дивизия на Волховском фронте самоотверженно защищала советское небо, иногда по 6–7 раз в день вступая в бой с врагом. За время операции части дивизии провели более 1 тысячи вылетов и сбили 64 самолета, не допустив работы противника по нашим боевым порядкам (Источник: сайт портала «Память народа»).

Григорий Кравченко не привык отсиживаться за спинами подопечных. Еще со времен довоенных конфликтов дважды Герой подавал пример мужества своим летчикам, неизменно сражаясь с врагом на передовой. Таким же отважным он оставался и когда стал комдивом. Вместе со своими бойцами он и принял последний бой.

23 февраля 1943-го под Ленинградом восьмерка истребителей во главе с генералом Кравченко нарвалась на превосходящую в 4 раза группу немцев. В неравном бою Кравченко сбил один «мессер», но был подбит другим немцем, которого тут же покарали зенитчики.

Парашют генерала не раскрылся. Кравченко упал на советских позициях, его пытались спасти наши медики, но через час после приземления дважды Герой скончался. Григорию Пантелеевичу воздали редкую честь — урна с прахом летчика-героя была захоронена в стене Кремля.

По разным данным, за свои многочисленные месяцы на войнах Григорий Кравченко сбил 19–20 самолетов, что даже по меркам Великой Отечественной серьезный результат. Оттого вдвойне обидно, что герой предвоенных конфликтов сегодня незаслуженно подзабыт.

Чтобы об этой истории узнало как можно больше людей, поделитесь этой публикацией со своими друзьями.

Показать больше

3 мс. назад

🖤В Смоленской области скончалась ветеран Великой Отечественной войны Евгения Абрамченкова

👤18 июля, в 17:30 на 102-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Евгения Кузьминична Абрамченкова.

🎖С юных лет она стойко несла свой боевой и трудовой подвиг. В годины страшной блокады Ленинграда, будучи младшим сержантом, она служила на Волховском фронте, участвовала в освобождении городов, перешагнула вместе с бойцами Балтийское море, встретила Победу, а затем десятилетиями трудилась на благо своей малой родины.

💬«Ее уход — невосполнимая утрата для всех, кто знал историю и ценил личность настоящего героя. Светлая память Евгении Кузьминичне будет жить в сердцах близких, в страницах военной истории и в спокойных трудах мирного времени, которые она посвятила людям. Пусть память о ней вдохновляет нас на милосердие, стойкость и любовь к Родине, которую она так мужественно защищала», — сообщили в пресс-службе «Волонтёров Победы» Смоленской области.

👤18 июля, в 17:30 на 102-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Евгения Кузьминична Абрамченкова.

🎖С юных лет она стойко несла свой боевой и трудовой подвиг. В годины страшной блокады Ленинграда, будучи младшим сержантом, она служила на Волховском фронте, участвовала в освобождении городов, перешагнула вместе с бойцами Балтийское море, встретила Победу, а затем десятилетиями трудилась на благо своей малой родины.

💬«Ее уход — невосполнимая утрата для всех, кто знал историю и ценил личность настоящего героя. Светлая память Евгении Кузьминичне будет жить в сердцах близких, в страницах военной истории и в спокойных трудах мирного времени, которые она посвятила людям. Пусть память о ней вдохновляет нас на милосердие, стойкость и любовь к Родине, которую она так мужественно защищала», — сообщили в пресс-службе «Волонтёров Победы» Смоленской области.

Показать больше

7 мс. назад

Пьяный гонщик в Ленобласти устроил автошоу, уходя от погони, но затормозить смог только об столб.

"ВАЗ-2113" сотрудники ДПС заметили на Мурманском шоссе в Волхове. Хотели просто проверить документы, но водитель дал педаль в пол и начал уезжать. Началась гонка за нарушителем. В конце концов он окончательно забил на ПДД и начал вытворять трюки - вплоть до разворота на 360 градусов. В ходе преследования ВАЗовод протаранил полицейскую машину.

Всё продолжалось минут 15. На пересечении проспекта Державина и Песочного переулка «шумахера» закрутило и бросило в опору уличного освещения. На том его и задержали. 27-летний житель деревни Вындин оказался очень пьян, водительских прав у него не было и сама «Лада» была давно снята с учёта.

"ВАЗ-2113" сотрудники ДПС заметили на Мурманском шоссе в Волхове. Хотели просто проверить документы, но водитель дал педаль в пол и начал уезжать. Началась гонка за нарушителем. В конце концов он окончательно забил на ПДД и начал вытворять трюки - вплоть до разворота на 360 градусов. В ходе преследования ВАЗовод протаранил полицейскую машину.

Всё продолжалось минут 15. На пересечении проспекта Державина и Песочного переулка «шумахера» закрутило и бросило в опору уличного освещения. На том его и задержали. 27-летний житель деревни Вындин оказался очень пьян, водительских прав у него не было и сама «Лада» была давно снята с учёта.

Показать больше

7 мс. назад

Ростральные колонны

В Древнем Риме была традиция сооружать колонны-памятники с рострами (носами) захваченных в бою карфагенских галер. Ростральные колонны на Васильевском острове — это памятники в честь русских морских побед. Ростральные колонны придают всему ансамблю Стрелки классическую устойчивость и равновесие, одновременно являясь символами надежности и постоянства. В основании каждой колонны установлено по две фигуры, символизирующие великие русские реки: Волгу и Днепр (ближайшая к Дворцовому мосту колонна) и Волхов и Неву (дальняя колонна). Фигуры исполнены Самсоном Сухановым.

Две мощные колонны Тома де Томона первоначально выполняли функции навигационных маяков – они как бы освещали и указывали путь в столицу Российской империи. Ростральные колонны изготовлены из пудостского камня и покрыты штукатуркой. Высота Ростральные колонн составляет 32 м. На верхних площадках колонн металлические треножники держат чаши-светильники, в которые раньше заливали конопляное масло. В 1957 г. к чашам подвели газ, и в дни праздников здесь зажигают огонь.

Впрочем, как утверждает весьма авторитетный в Петербурге историк Е. В. Анисимов, «никто точно не знает, кого изображают фигуры у подножий Ростральных колонн, но туристам обычно говорят, что это символы рек».

На молодежном сленге Ростральные колонны называют «Факела». В праздничные дни на них зажигаются два газовых факела.

В Древнем Риме была традиция сооружать колонны-памятники с рострами (носами) захваченных в бою карфагенских галер. Ростральные колонны на Васильевском острове — это памятники в честь русских морских побед. Ростральные колонны придают всему ансамблю Стрелки классическую устойчивость и равновесие, одновременно являясь символами надежности и постоянства. В основании каждой колонны установлено по две фигуры, символизирующие великие русские реки: Волгу и Днепр (ближайшая к Дворцовому мосту колонна) и Волхов и Неву (дальняя колонна). Фигуры исполнены Самсоном Сухановым.

Две мощные колонны Тома де Томона первоначально выполняли функции навигационных маяков – они как бы освещали и указывали путь в столицу Российской империи. Ростральные колонны изготовлены из пудостского камня и покрыты штукатуркой. Высота Ростральные колонн составляет 32 м. На верхних площадках колонн металлические треножники держат чаши-светильники, в которые раньше заливали конопляное масло. В 1957 г. к чашам подвели газ, и в дни праздников здесь зажигают огонь.

Впрочем, как утверждает весьма авторитетный в Петербурге историк Е. В. Анисимов, «никто точно не знает, кого изображают фигуры у подножий Ростральных колонн, но туристам обычно говорят, что это символы рек».

На молодежном сленге Ростральные колонны называют «Факела». В праздничные дни на них зажигаются два газовых факела.

Показать больше

8 мс. назад

15 февраля 1906 года родился МУСА ДЖАЛИЛЬ — татарский советский поэт, член ВКП(б) с 1929 года, Герой Советского Союза (посмертно). Лауреат Ленинской премии за созданный им в фашистских застенках цикл стихов «Моабитская тетрадь».

Муса Джалиль (Муса Мустафович Джалилов). В 1941 году был призван в Красную Армию. В звании старшего политрука воевал на Ленинградском и Волховском фронтах, был корреспондентом газеты «Отвага». В июне 1942 года во время Любанской операции советских войск Муса Джалиль был тяжело ранен и попал в плен. За участие в подпольной организации Муса Джалиль был казнён на гильотине 25 августа 1944 года в тюрьме Плётцензее в Берлине. В 1956 году посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

Муса Джалиль (Муса Мустафович Джалилов). В 1941 году был призван в Красную Армию. В звании старшего политрука воевал на Ленинградском и Волховском фронтах, был корреспондентом газеты «Отвага». В июне 1942 года во время Любанской операции советских войск Муса Джалиль был тяжело ранен и попал в плен. За участие в подпольной организации Муса Джалиль был казнён на гильотине 25 августа 1944 года в тюрьме Плётцензее в Берлине. В 1956 году посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

Показать больше

8 мс. назад

8 мс. назад

ОСТОРОЖНО!!! ЖЕСТКИЕ КАДРЫ!!!

Один человек погиб и двое пострадали после жесткого столкновения лесовоза и пассажирского автобуса в Ленинградской области, сообщили в региональном Следкоме.

Инцидент произошел в Волховском районе. Погиб водитель автобуса, пострадавшие — пассажиры. Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Один человек погиб и двое пострадали после жесткого столкновения лесовоза и пассажирского автобуса в Ленинградской области, сообщили в региональном Следкоме.

Инцидент произошел в Волховском районе. Погиб водитель автобуса, пострадавшие — пассажиры. Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Показать больше

1 год назад

Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов в ходе операции по прорыву блокады Ленинграда. 18 января 1943 г.

1 год назад

РЕНИРУЕМ ДИКЦИЮ, ЧИТАЕМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ:

1) Интервьюер интервента интервьюировал.

2) Жили были три китайца: Як, Як — цедрак, Як — цедрак — цедрак — цедрони.

Жили были три китайки: Цыпа, Цыпа — дрыпа, Цыпа — дрипа — дрыпа — дрымпампони.

Все они переженились: Як на Цыпе, Як — цедрак на Цыпе- дрыпе,

Як — цедрак — цедрак — цедрони на Цыпе — дрыпе — дрымпампони.

И у них родились дети: У Яка с Цыпой: Шах, у Як — цедрака с Цыпой — дрипой: Шай — шарах, у Як — цедрак — цедрак — цедрони с Цыпой — дрыпой — дрымпампони: Шах — Шарах — Шарах — Широни.

3) Расскажите про покупки! — Про какие про покупки?

Про покупки, про покупки, про покупочки свои.

4) Рыла свинья белорыла, тупорыла; полдвора рылом изрыла, вырыла, подрыла.

5) Скороговорун скороговорил скоровыговаривал,

Что всех скороговорок не перескороговоришь не перескоровыговариваешь,

Но заскороговошившись, выскороговорил,

что все скороговорки перескороговоришь, да не перескоровыговариваешь.

И прыгают скороговорки, как караси на сковородке.

6) Карл у Клары украл рекламу, а Клара у Карла украла бюджет.

7) У рекламы ухватов — швах с охватом, а прихватки и без охвата расхватали.

8) Мерчендайзеры соврали — сорван сэмплинг самоваров!

9) Ядро потребителей пиастров — пираты, а пиратов — пираньи.

10) Полосу про паласы заменили двумя полуполосами про пылесосы.

11) Невелик на ситиборде бодибилдера бицепс.

12) Скреативлен креатив не по-креативному, нужно перекреативить!

13) Брейншторм: гам, гром, ор ртов, пир рифм, вдруг — бум! Блеск!

14) Выборка по уборщицам на роллс-ройсах нерепрезентативна.

15) Пакет под попкорн

16) Банкиров ребрендили-ребрендили-ребрендили, да не выребрендировали.

19) В Каннах львы только ленивым венки не вили.

20) В Кабардино-Балкарии валокордин из Болгарии.

21) Деидеологизировали-деидеологизировали, и додеидеологизировались.

22)Их пестициды не перепистицидят наши по своей пестицидности.

23) Кокосовары варят в скорококосоварках кокосовый сок.

25) Работники предприятие приватизировали, приватизировали, да не выприватизировали.

26) Сиреневенькая зубовыковыривательница.

27) Флюрографист флюрографировал флюрографистку.

28) Я — вертикультяп. Могу вертикультяпнуться, могу вывертикультяпнуться.

29) Стаффордширский терьер ретив, а черношерстный ризеншнауцер резв.

30) Это колониализм? — Нет, это не колониализм, а неоколониализм!

31) Волховал волхв в хлеву с волхвам.

32) Мы ели, ели ершей у ели. Их еле-еле у ели доели.

33) На дворе трава, на траве дрова. Не руби дрова на траве двора!

34) Наш голова вашего голову головой переголовил, перевыголовил.

35) Павел Павлушку пеленовал, пеленовал и распелёновывал.

36) Рапортовал, да не дорапортовал, дорапортовал, да зарапортовался.

37) Регулировщик лигуриец регулировал в Лигурии.

38) У нас во дворе-подворье погода размокропогодилась.

39) У Сени и Сани в сенях сом с усами.

40) У осы не усы, не усища, а усики.

41) Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки скок, Сеньку с ног, Соньку в лоб, все в сугроб.

42) Осип охрип, Архип осип.

43) Не хочет косой косить косой, говорит, коса коса.

44) Сачок зацепился за сучок.

45) По семеро в сани уселись сами.