1 мс. назад

Онлайн - курс "Мнемотехника в чтении" — когда буквы оживают, а ребёнок читает с радостью

Представьте, что ученик смотрит на букву — и в голове сразу всплывает яркий образ, смешная рифма или история.

Он не зубрит — он играет.

И чтение из «обязаловки» превращается в любимое занятие.

Программа «Мнемотехника в чтении» помогает детям быстро освоить буквы, развить память и навыки чтения.

https://mamaznayka.ru/mnem...

Методика построена так, чтобы обучение шло легко, весело и с реальным результатом:

- ребёнок запоминает буквы и звуки через образы, рифмы и ассоциации

- перестаёт путать слоги и слова

- начинает читать с пониманием и удовольствием

Заберите пошаговые уроки и набор практических пособий, которые останутся с вами навсегда и помогут в работе с любыми детьми — от самых увлечённых до тех, кого трудно заинтересовать.

Всего через несколько занятий у детей вместо растерянности и скуки появляются уверенность и азарт к чтению.

Онлайн-курс «Мнемотехника в чтении» — это когда обучение становится игрой, а результат приходит быстрее, чем вы ожидали.

Переходите по ссылке, чтобы узнать подробнее и присоединиться к обучению:

https://mamaznayka.ru/mnem...

Представьте, что ученик смотрит на букву — и в голове сразу всплывает яркий образ, смешная рифма или история.

Он не зубрит — он играет.

И чтение из «обязаловки» превращается в любимое занятие.

Программа «Мнемотехника в чтении» помогает детям быстро освоить буквы, развить память и навыки чтения.

https://mamaznayka.ru/mnem...

Методика построена так, чтобы обучение шло легко, весело и с реальным результатом:

- ребёнок запоминает буквы и звуки через образы, рифмы и ассоциации

- перестаёт путать слоги и слова

- начинает читать с пониманием и удовольствием

Заберите пошаговые уроки и набор практических пособий, которые останутся с вами навсегда и помогут в работе с любыми детьми — от самых увлечённых до тех, кого трудно заинтересовать.

Всего через несколько занятий у детей вместо растерянности и скуки появляются уверенность и азарт к чтению.

Онлайн-курс «Мнемотехника в чтении» — это когда обучение становится игрой, а результат приходит быстрее, чем вы ожидали.

Переходите по ссылке, чтобы узнать подробнее и присоединиться к обучению:

https://mamaznayka.ru/mnem...

Показать больше

1 мс. назад

Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Ялтинском регионе, в Крыму

ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами.

В результате террористического акта, по предварительной информации, погибли два гражданских лица, 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

Искренне соболезнуем семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Светлая память 🕯️

ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами.

В результате террористического акта, по предварительной информации, погибли два гражданских лица, 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

Искренне соболезнуем семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Светлая память 🕯️

Показать больше

1 мс. назад

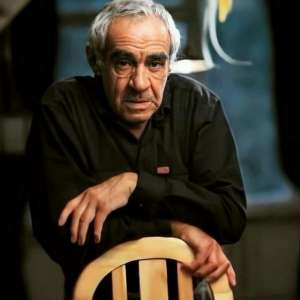

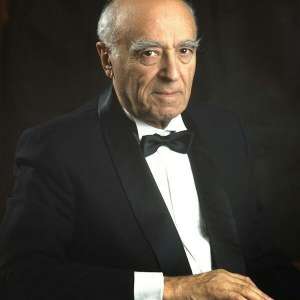

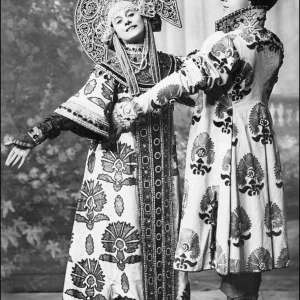

21 сентября 1916 года родился великий советский акртёр, Народный артист СССР ЗИНОВИЙ ЕФИМОВИЧ ГЕРДТ.

В театр он когда-то пришёл, прочитав объявление «Приходите к нам в ТРАМ» (ТРАМ - театр рабочей молодёжи). Молодой и талантливый Зиновий (он тогда работал слесарем-электриком после окончания ФЗУ) очаровал всех. Три года играл в студии, где преподаватели отмечали не только его яркие актёрские способности, но и отличные способности танцора.

«Наш театр стал самой горячей театральной точкой в Москве. Мы были счастливы, у нас были дивные планы… И все это рухнуло 22 июня 1941 года. Очень скоро студию сделали фронтовым театром, она должна была обслуживать фронтовиков. Ребят освободили от службы в армии, однако 10 человек – 9 мужчин и одна женщина – пошли солдатами на фронт. Из них вернулись трое, в том числе и я…», – писал он в своей книге «Рыцарь совести».

Он воевал на фронте до 1943 года, сначала – простым пехотинцем, затем – командиром сапёрного отряда. После получения осколочного ранения в ногу перенёс одиннадцать очень сложных операций. Нога была спасена, но утратила подвижность и стала короче на 8 сантиметров. Имея за плечами только театральную студию и чувствуя себя инвалидом, Зиновий Герд поступает на службу в известный театр кукол Образцова. Он становится тем самым конферансье «Необыкновенного концерта», который покорил весь мир! Он побывал в 24 странах и вёл конферанс на 24 незнакомых языках, произнося текст без акцента. 5500 раз его Эдуард Апломбов выходил на сцену, и кукла оживала в руках Гердта. Зрители восхищались, что мимика куклы менялась от спектакля к спектаклю. Он в совершенстве исполнял сразу несколько ролей, и зрители не верили, что все это один и тот же человек – настолько разными были голоса, движения и эмоции кукол.

Зиновий Герд обладал невероятной техникой речи, он озвучивал мультфильмы и фильмы, читал закадровый текст, участвовал в радиоспектаклях. Всё это время никто, кроме москвичей-театралов не знал прославленного конферансье в лицо.

Зиновия Ефимовича как актёра кино прославила роль Паниковского, которую он сыграл в фильме «Золотой телёнок» (1968). Весь Советский Союз цитировал его знаменитое: «Вы знаете, Бендер, как я ловлю гуся? Я убиваю его, как тореадор, – одним ударом. Это опера, когда я иду на гуся! «Кармен»!

Но для нас он, прежде всего, неподражаемый счетовод в магазине мадам Бокардон месье Тордиво в фильме «Соломенная шляпка» (1974). Зиновий Гердт сумел сделать небольшую роль месье Тардиво по-настоящему блистательной. О своей работе в этом фильме он вспоминал: «Там есть одна моя сцена, которая мне нравится, – где я играю рассыльного в магазине головных уборов. Там есть диалог с девушкой. Она его спрашивает: «Вы что, никогда не были женаты?» – «Нет почему же? Был (а он холостяк убеждённый). Она затаскала меня по танцам, где сквозняки, где я постоянно простужался, и у меня был насморк…» – «И что же, вы так никогда не виделись?» – «Почему, виделись.

Один раз». – «И что же?» – «Мы раскланялись». И он… заплакал! Ничего этого в сценарии не было. Вот это – маленький кусочек правды».

Разве можно забыть его слова: «Боже, опять свадьба! То-то мне снилось, что я целовался с нотариусом и двумя адвокатами»! А вот ещё один «перл»: «Всюду ложь, воровство, обман и невежество. И сквозняки. Сквозняки доводят меня просто до отчаяния»! Или сказанное с незабываемой «интонацией Гердта»: «С самого утра гоняюсь за воспалением груди, но сейчас я его догоню».

В фильме он исполнил три песни на музыку композитора Исаака Шварца: спел дуэтом с Людмилой Гурченко «Песенку о несостоявшихся надеждах», «Песенка о провинциальном городке» стала его сольным выступлением и выступил в качестве солиста хора, исполняя «Марш национальных гвардейцев». Исаак Иосифович вложил в «Соломенную шляпку» легкую «музыкальную душу», но как проникновенно, совсем не легковесно, звучат эти песни в исполнении Зиновия Ефимовича.

Знаменитого актёра и композитора объединяло то трепетное отношение друг к другу, которое мы называем родством душ. Они часто встречались в доме Михаила Швейцера и Сони Милькиной, где в кругу друзей Зяма (так называли Зиновия Гердта его близкие друзья) и Александр Ширвиндт мастерски рассказывали истории и «травили» анекдоты.

Память о том замечательном времени хранят в Доме-музее Исаака Шварца. Среди афиш есть особенная – подарок актёра Исааку Иосифовичу. На ней рукой знаменитого конферансье и актёра начертана надпись: «Изя, пусечка моя! Люблю тебя и чту! Твой Зяма».

В театр он когда-то пришёл, прочитав объявление «Приходите к нам в ТРАМ» (ТРАМ - театр рабочей молодёжи). Молодой и талантливый Зиновий (он тогда работал слесарем-электриком после окончания ФЗУ) очаровал всех. Три года играл в студии, где преподаватели отмечали не только его яркие актёрские способности, но и отличные способности танцора.

«Наш театр стал самой горячей театральной точкой в Москве. Мы были счастливы, у нас были дивные планы… И все это рухнуло 22 июня 1941 года. Очень скоро студию сделали фронтовым театром, она должна была обслуживать фронтовиков. Ребят освободили от службы в армии, однако 10 человек – 9 мужчин и одна женщина – пошли солдатами на фронт. Из них вернулись трое, в том числе и я…», – писал он в своей книге «Рыцарь совести».

Он воевал на фронте до 1943 года, сначала – простым пехотинцем, затем – командиром сапёрного отряда. После получения осколочного ранения в ногу перенёс одиннадцать очень сложных операций. Нога была спасена, но утратила подвижность и стала короче на 8 сантиметров. Имея за плечами только театральную студию и чувствуя себя инвалидом, Зиновий Герд поступает на службу в известный театр кукол Образцова. Он становится тем самым конферансье «Необыкновенного концерта», который покорил весь мир! Он побывал в 24 странах и вёл конферанс на 24 незнакомых языках, произнося текст без акцента. 5500 раз его Эдуард Апломбов выходил на сцену, и кукла оживала в руках Гердта. Зрители восхищались, что мимика куклы менялась от спектакля к спектаклю. Он в совершенстве исполнял сразу несколько ролей, и зрители не верили, что все это один и тот же человек – настолько разными были голоса, движения и эмоции кукол.

Зиновий Герд обладал невероятной техникой речи, он озвучивал мультфильмы и фильмы, читал закадровый текст, участвовал в радиоспектаклях. Всё это время никто, кроме москвичей-театралов не знал прославленного конферансье в лицо.

Зиновия Ефимовича как актёра кино прославила роль Паниковского, которую он сыграл в фильме «Золотой телёнок» (1968). Весь Советский Союз цитировал его знаменитое: «Вы знаете, Бендер, как я ловлю гуся? Я убиваю его, как тореадор, – одним ударом. Это опера, когда я иду на гуся! «Кармен»!

Но для нас он, прежде всего, неподражаемый счетовод в магазине мадам Бокардон месье Тордиво в фильме «Соломенная шляпка» (1974). Зиновий Гердт сумел сделать небольшую роль месье Тардиво по-настоящему блистательной. О своей работе в этом фильме он вспоминал: «Там есть одна моя сцена, которая мне нравится, – где я играю рассыльного в магазине головных уборов. Там есть диалог с девушкой. Она его спрашивает: «Вы что, никогда не были женаты?» – «Нет почему же? Был (а он холостяк убеждённый). Она затаскала меня по танцам, где сквозняки, где я постоянно простужался, и у меня был насморк…» – «И что же, вы так никогда не виделись?» – «Почему, виделись.

Один раз». – «И что же?» – «Мы раскланялись». И он… заплакал! Ничего этого в сценарии не было. Вот это – маленький кусочек правды».

Разве можно забыть его слова: «Боже, опять свадьба! То-то мне снилось, что я целовался с нотариусом и двумя адвокатами»! А вот ещё один «перл»: «Всюду ложь, воровство, обман и невежество. И сквозняки. Сквозняки доводят меня просто до отчаяния»! Или сказанное с незабываемой «интонацией Гердта»: «С самого утра гоняюсь за воспалением груди, но сейчас я его догоню».

В фильме он исполнил три песни на музыку композитора Исаака Шварца: спел дуэтом с Людмилой Гурченко «Песенку о несостоявшихся надеждах», «Песенка о провинциальном городке» стала его сольным выступлением и выступил в качестве солиста хора, исполняя «Марш национальных гвардейцев». Исаак Иосифович вложил в «Соломенную шляпку» легкую «музыкальную душу», но как проникновенно, совсем не легковесно, звучат эти песни в исполнении Зиновия Ефимовича.

Знаменитого актёра и композитора объединяло то трепетное отношение друг к другу, которое мы называем родством душ. Они часто встречались в доме Михаила Швейцера и Сони Милькиной, где в кругу друзей Зяма (так называли Зиновия Гердта его близкие друзья) и Александр Ширвиндт мастерски рассказывали истории и «травили» анекдоты.

Память о том замечательном времени хранят в Доме-музее Исаака Шварца. Среди афиш есть особенная – подарок актёра Исааку Иосифовичу. На ней рукой знаменитого конферансье и актёра начертана надпись: «Изя, пусечка моя! Люблю тебя и чту! Твой Зяма».

Показать больше

2 мс. назад

У попугаев отличная память на звуки — они могут воспроизвести звонок в дверь или мелодию телефона спустя месяцы, даже если слышали их всего пару раз.

2 мс. назад

🗣️83-летний сэр Алекс Фергюсон рассказал о своем здоровье:

💬«Бывают моменты, когда я что-то забываю. Наверное, так было и 20 лет назад, и 30... Но когда речь идет о футболе, о временах, когда я был тренером – память всегда была важна. Теперь я разгадываю кроссворды, много пою и читаю

После смерти жены я переехал в деревню – там мне быстро надоело сидеть и смотреть телевизор, поэтому я отправился в путешествие и побывал в Саудовской Аравии, Гонконге и Бахрейне»

💬«Бывают моменты, когда я что-то забываю. Наверное, так было и 20 лет назад, и 30... Но когда речь идет о футболе, о временах, когда я был тренером – память всегда была важна. Теперь я разгадываю кроссворды, много пою и читаю

После смерти жены я переехал в деревню – там мне быстро надоело сидеть и смотреть телевизор, поэтому я отправился в путешествие и побывал в Саудовской Аравии, Гонконге и Бахрейне»

Показать больше

2 мс. назад

Трагедия в Кармадонском ущелье: память о Сергее Бодрове

20 сентября 2002 года оборвалась жизнь выдающегося российского актёра и режиссёра Сергея Бодрова-младшего. Вместе с командой кинематографистов он попал в страшную природную катастрофу в Северной Осетии.

В тот роковой год Бодров работал над своим вторым полнометражным проектом — фильмом «Связной». Картина задумывалась как глубокая философская история о дружбе и сверхъестественных способностях. 19 сентября съёмочная группа начала работу во владикавказской колонии, а на следующий день отправилась в горы.

В 20:08 по местному времени громадная ледяная глыба, сорвавалась с высоты более 4000 метров, и спровоцировала ледово-каменный поток, который достигал скорости 150–200 км/ч. Поток устремился вниз по долине реки Геналдон. Объём движущейся массы составил 125–130 миллионов кубометров, а высота завалов местами достигала 250 метров.

Спасательная операция длилась более полутора лет. Родственники погибших организовали постоянный лагерь в ущелье. Была предпринята попытка найти группу через систему скважин в тоннеле. Только с двадцатой попытки удалось достичь тоннеля, который оказался затопленным.

В результате трагедии погибло 125 человек, среди которых было 42 члена съёмочной группы, включая участников конного театра «Нарты».

Сергей Бодров остался в сердцах миллионов как талантливый артист и режиссёр, чья жизнь оборвалась на взлёте. Его последний проект так и остался незавершённым, а обстоятельства последних часов до сих пор окутаны тайной.

20 сентября 2002 года оборвалась жизнь выдающегося российского актёра и режиссёра Сергея Бодрова-младшего. Вместе с командой кинематографистов он попал в страшную природную катастрофу в Северной Осетии.

В тот роковой год Бодров работал над своим вторым полнометражным проектом — фильмом «Связной». Картина задумывалась как глубокая философская история о дружбе и сверхъестественных способностях. 19 сентября съёмочная группа начала работу во владикавказской колонии, а на следующий день отправилась в горы.

В 20:08 по местному времени громадная ледяная глыба, сорвавалась с высоты более 4000 метров, и спровоцировала ледово-каменный поток, который достигал скорости 150–200 км/ч. Поток устремился вниз по долине реки Геналдон. Объём движущейся массы составил 125–130 миллионов кубометров, а высота завалов местами достигала 250 метров.

Спасательная операция длилась более полутора лет. Родственники погибших организовали постоянный лагерь в ущелье. Была предпринята попытка найти группу через систему скважин в тоннеле. Только с двадцатой попытки удалось достичь тоннеля, который оказался затопленным.

В результате трагедии погибло 125 человек, среди которых было 42 члена съёмочной группы, включая участников конного театра «Нарты».

Сергей Бодров остался в сердцах миллионов как талантливый артист и режиссёр, чья жизнь оборвалась на взлёте. Его последний проект так и остался незавершённым, а обстоятельства последних часов до сих пор окутаны тайной.

Показать больше

2 мс. назад

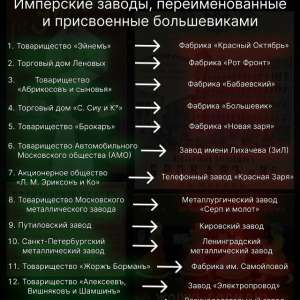

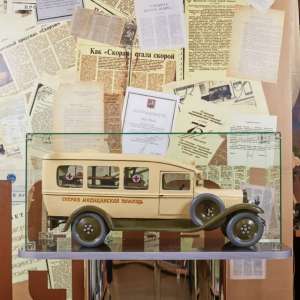

Искажая реальность: как советская власть переписывала промышленную историю страны

Переименования в эпоху советской власти затронули не только топонимы — улицы и города получали новые названия в честь партийных деятелей. Подобная участь постигла и многие промышленные предприятия, которые ранее славились своими дореволюционными историческими именами.

Новое руководство стремилось максимально исказить историческую правду. Переименовывая заводы, создавалась иллюзия того, что всё существующее было создано при советской власти. Таким способом новая власть старалась закрепить свои позиции в общественном сознании.

Несмотря на значительные перемены после распада СССР, большинство промышленных объектов до сих пор сохраняют свои советские названия. Историческая память, по сути, была частично утрачена, а многие современные люди даже не подозревают о прежней истории этих предприятий.

Переименования в эпоху советской власти затронули не только топонимы — улицы и города получали новые названия в честь партийных деятелей. Подобная участь постигла и многие промышленные предприятия, которые ранее славились своими дореволюционными историческими именами.

Новое руководство стремилось максимально исказить историческую правду. Переименовывая заводы, создавалась иллюзия того, что всё существующее было создано при советской власти. Таким способом новая власть старалась закрепить свои позиции в общественном сознании.

Несмотря на значительные перемены после распада СССР, большинство промышленных объектов до сих пор сохраняют свои советские названия. Историческая память, по сути, была частично утрачена, а многие современные люди даже не подозревают о прежней истории этих предприятий.

Показать больше

2 мс. назад

Диана Гурцкая почтила память своего супруга в годовщину его ухода из жизни.

Два года назад, когда ей было 46 лет, Пётр Кучеренко, занимавший пост заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации, скончался по пути с Кубы. К сожалению, врачи в Минеральных Водах не смогли его спасти.

На церемонию прощания с Петром Кучеренко приехали его брат, сын и мать. Об этом сообщает издание «Стархит».

Диана написала: «Сердце не может привыкнуть жить без тебя, но оно учится любить сквозь боль. Ты хотел, чтобы мы двигались вперёд. С твоим светом идти легче. Ты всегда рядом, потому что любовь сильнее смерти. Покойся с миром, мы тебя не подведём».

Два года назад, когда ей было 46 лет, Пётр Кучеренко, занимавший пост заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации, скончался по пути с Кубы. К сожалению, врачи в Минеральных Водах не смогли его спасти.

На церемонию прощания с Петром Кучеренко приехали его брат, сын и мать. Об этом сообщает издание «Стархит».

Диана написала: «Сердце не может привыкнуть жить без тебя, но оно учится любить сквозь боль. Ты хотел, чтобы мы двигались вперёд. С твоим светом идти легче. Ты всегда рядом, потому что любовь сильнее смерти. Покойся с миром, мы тебя не подведём».

Показать больше

2 мс. назад

Удиви ее без повода! Покажи насколько сильно ты ее тоже любишь.

Закажи портрет в стиле киновселенной Marvel, который нарисует профессиональный художник. Это совсем недорого, а эмоции и память на всю жизнь!

- Подарочная упаковка.

- Бесплатная доставка по всей стране от 1-3 дней.

- Любое количество правок бесплатно.

https://vk.cc/cPFexV

Закажи портрет в стиле киновселенной Marvel, который нарисует профессиональный художник. Это совсем недорого, а эмоции и память на всю жизнь!

- Подарочная упаковка.

- Бесплатная доставка по всей стране от 1-3 дней.

- Любое количество правок бесплатно.

https://vk.cc/cPFexV

Показать больше

2 мс. назад

Фанаты Нижнего Новгорода почтили память своих погибших соратников на матче юниоров с пермским Амкаром.

@OFNEWS

@OFNEWS

2 мс. назад

🔥 Белорусские власти закрепили память о Великой Отечественной войне в тексте новой конституции страны.

❤️ Так хотят защитить белорусов от попыток искажения истории и героизации нацизма.

❤️ Так хотят защитить белорусов от попыток искажения истории и героизации нацизма.

2 мс. назад

Что большевики сделали с телом Колчака

Гибель адмирала Александра Колчака, Верховного правителя России, окутана легендами. Официальная версия о его расстреле на льду реки Ушаковки стала хрестоматийной. Но что, если последние минуты жизни адмирала были совсем иными, а его могила до сих пор находится в забвении на территории старой иркутской тюрьмы?

Официальная легенда

Согласно канонической версии, после предательства союзников Колчак был передан иркутским большевикам. Почти месяц его допрашивала Чрезвычайная следственная комиссия, а в ночь на 7 февраля 1920 года адмирала и его премьер-министра Виктора Пепеляева вывели на берег реки Ушаковки.

Эта картина стала классической: ледяная прорубь, последняя папироса, которую спокойно курит непоколебимый адмирал перед лицом смерти, и жестокость его палачей. Именно этот образ увековечен в кино и литературе. В память об этом событии у ворот Знаменского монастыря в Иркутске сегодня стоит единственный в России памятник Колчаку. Но так ли было на самом деле?

Свидетельство Бурсака

Сам недавний заключенный иркутской тюрьмы, ставший комендантом города, революционер Иван Николаевич Бурсак, командовавший расстрелянной командой, вспоминал, что события того вечера разворачивались так: во втором часу ночи он вместе с председателем Губчека, Самуилом Чудновским, и с председателем Военно-революционного комитета Иркутска, Александром Александровичем Ширямовым, прибыл в тюрьму. Колчака застали уже одетым – в шубе и шапке; зачитали ему приказ о расстреле, затем пошли к Пепеляеву, который якобы от страха упал на колени.

Забрали обоих арестантов, пошли в контору; около четырех часов утра вывели приговоренных на берег Ушаковки. Колчак был спокоен, а Пепеляева трясло, как в лихорадке. На берегу реки белых расстреляли, погрузили тела на подводы, спустили на реку и бросили в прорубь.

Повествованию противоречит одна деталь: шуба Колчака так и осталась в камере.

Подозрения множатся

Советский историк, Генрих Зиновьевич Йоффе, в монографии 1983 года указал причины поспешного расстрела Верховного правителя большевиками: с запада в Иркутск рвались каппелевцы – белогвардейцы генерала Владимира Оскаровича Каппеля; в городе активно готовилось антибольшевистское восстание: по Иркутску разбрасывали портреты Колчака, при обысках то и дело находили схроны с оружием.

Военно-революционный комитет 6 февраля 1920 года издал «Постановление № 27», в котором приказывал расстрелять Колчака и Пепеляева в связи с угрозой освобождения. Приказ подписан председателем ВРК М. Левенсоном и членами ВРК Ширямовым, Сноскаревым и Обориным.

Второй причиной, побудившей ВРК к расстрелу, стала телеграмма Ленина, в которой он давал иркутянам указания дать отчет в Кремль, что, мол, поступили так и так «в связи с угрозой каппелевцев и военного переворота».

Убийство Колчака было предрешено еще 18 января, когда председатель Сибревкома, Иван Никитич Смирнов, направил в сибирские города телеграмму, в которой Реввоенсовет Пятой армии объявлял Колчака вне закона и приказывал взять его «живого или мертвого», «не останавливаясь ни перед чем».

Телеграмма заканчивалась так: «Каждый гражданин Советской России обязан все силы употребить для задержания Колчака и в случае его бегства обязан его убить».

То есть военная обстановка под Иркутском складывалась для большевиков неблагоприятно: с запада подступали каппелевцы , с востока из-за Байкала могли подойти казаки атамана Семенова или японцы, а внутри города назревало восстание. При этом большевистские вожди недвусмысленно приказывали убить адмирала во что бы то ни стало, не останавливаясь даже перед подрывом железной дороги, – так говорилось в телеграмме Смирнова. В такой обстановке выводить адмирала с территории неприступной губернской тюрьмы, больше напоминавшей замок, вести его по темноте 300 метров до Ушаковки было неразумно. куда проще было бы расстрелять адмирала в тюрьме.

Могила в СИЗО

Именно об этом пишет в своей работе «Где могила адмирала?» историк А. Д. Силаев. Он приводит в работе текст доклада атаману Семенову генерал-майора Сергея Николаевича Войцеховского, в котором упоминается очевидец, который был свидетелем расстрела Верховного правителя. Этот человек собственными глазами видел, как 7 февраля 1920 года в тюремный замок Иркутска около 17:00 в сопровождении красноармейцев прибыли председатель ВРК Михаил Абрамович Левенсон и Ширямов.

Прибывшие направились в камеру, где содержался Пепеляев и зачитали ему приговор. Пепеляев выслушал его и сказал: «Я такого не заслужил и думал, что судьба будет ко мне справедлива». После чего ему приказали следовать за красноармейцами, а комиссары отправились к Колчаку. Колчак, увидев их и Пепеляева, догадался о цели прихода. Выслушав приговор из уст Ширямова, он ответил, что никуда из камеры не пойдет и требует суда, после чего его выволокли из камеры

Колчака и Пепеляева вывели во двор тюрьмы и тут же расстреляли. По воспоминаниям очевидца Пепеляев был сражен наповал, а Колчак был смертельно ранен и мучился еще около восьми минут, после чего Левенсон вытащил револьвер и застрелил его. Тела были закопаны здесь же.

На следующий день по всему Иркутску были развешаны листовки. в которых сообщалось о том, что приговор был приведен в исполнение накануне 7 февраля в 17:30.

Таким образом вопрос о месте захоронения адмирала остается открытым. Скорее всего, его следует искать на территории СИЗО №1 Иркутска, которое теперь находится о этому адресу.

В тюремном замке Иркутска в 2006 году был открыт музей, под который выделили три камеры, коридор и лестницу. Среди камер есть и камера №5, в которой содержался Колчак. В музее размещена экспозиция орудий пыток, коллекция кандалов и предметов, принадлежавших заключенным XVII-XIX вв., исторические документы и фотографии стражников и преступников, а в камере Колчака воспроизведена обстановка той поры и установлена восковая фигура адмирала.

Гибель адмирала Александра Колчака, Верховного правителя России, окутана легендами. Официальная версия о его расстреле на льду реки Ушаковки стала хрестоматийной. Но что, если последние минуты жизни адмирала были совсем иными, а его могила до сих пор находится в забвении на территории старой иркутской тюрьмы?

Официальная легенда

Согласно канонической версии, после предательства союзников Колчак был передан иркутским большевикам. Почти месяц его допрашивала Чрезвычайная следственная комиссия, а в ночь на 7 февраля 1920 года адмирала и его премьер-министра Виктора Пепеляева вывели на берег реки Ушаковки.

Эта картина стала классической: ледяная прорубь, последняя папироса, которую спокойно курит непоколебимый адмирал перед лицом смерти, и жестокость его палачей. Именно этот образ увековечен в кино и литературе. В память об этом событии у ворот Знаменского монастыря в Иркутске сегодня стоит единственный в России памятник Колчаку. Но так ли было на самом деле?

Свидетельство Бурсака

Сам недавний заключенный иркутской тюрьмы, ставший комендантом города, революционер Иван Николаевич Бурсак, командовавший расстрелянной командой, вспоминал, что события того вечера разворачивались так: во втором часу ночи он вместе с председателем Губчека, Самуилом Чудновским, и с председателем Военно-революционного комитета Иркутска, Александром Александровичем Ширямовым, прибыл в тюрьму. Колчака застали уже одетым – в шубе и шапке; зачитали ему приказ о расстреле, затем пошли к Пепеляеву, который якобы от страха упал на колени.

Забрали обоих арестантов, пошли в контору; около четырех часов утра вывели приговоренных на берег Ушаковки. Колчак был спокоен, а Пепеляева трясло, как в лихорадке. На берегу реки белых расстреляли, погрузили тела на подводы, спустили на реку и бросили в прорубь.

Повествованию противоречит одна деталь: шуба Колчака так и осталась в камере.

Подозрения множатся

Советский историк, Генрих Зиновьевич Йоффе, в монографии 1983 года указал причины поспешного расстрела Верховного правителя большевиками: с запада в Иркутск рвались каппелевцы – белогвардейцы генерала Владимира Оскаровича Каппеля; в городе активно готовилось антибольшевистское восстание: по Иркутску разбрасывали портреты Колчака, при обысках то и дело находили схроны с оружием.

Военно-революционный комитет 6 февраля 1920 года издал «Постановление № 27», в котором приказывал расстрелять Колчака и Пепеляева в связи с угрозой освобождения. Приказ подписан председателем ВРК М. Левенсоном и членами ВРК Ширямовым, Сноскаревым и Обориным.

Второй причиной, побудившей ВРК к расстрелу, стала телеграмма Ленина, в которой он давал иркутянам указания дать отчет в Кремль, что, мол, поступили так и так «в связи с угрозой каппелевцев и военного переворота».

Убийство Колчака было предрешено еще 18 января, когда председатель Сибревкома, Иван Никитич Смирнов, направил в сибирские города телеграмму, в которой Реввоенсовет Пятой армии объявлял Колчака вне закона и приказывал взять его «живого или мертвого», «не останавливаясь ни перед чем».

Телеграмма заканчивалась так: «Каждый гражданин Советской России обязан все силы употребить для задержания Колчака и в случае его бегства обязан его убить».

То есть военная обстановка под Иркутском складывалась для большевиков неблагоприятно: с запада подступали каппелевцы , с востока из-за Байкала могли подойти казаки атамана Семенова или японцы, а внутри города назревало восстание. При этом большевистские вожди недвусмысленно приказывали убить адмирала во что бы то ни стало, не останавливаясь даже перед подрывом железной дороги, – так говорилось в телеграмме Смирнова. В такой обстановке выводить адмирала с территории неприступной губернской тюрьмы, больше напоминавшей замок, вести его по темноте 300 метров до Ушаковки было неразумно. куда проще было бы расстрелять адмирала в тюрьме.

Могила в СИЗО

Именно об этом пишет в своей работе «Где могила адмирала?» историк А. Д. Силаев. Он приводит в работе текст доклада атаману Семенову генерал-майора Сергея Николаевича Войцеховского, в котором упоминается очевидец, который был свидетелем расстрела Верховного правителя. Этот человек собственными глазами видел, как 7 февраля 1920 года в тюремный замок Иркутска около 17:00 в сопровождении красноармейцев прибыли председатель ВРК Михаил Абрамович Левенсон и Ширямов.

Прибывшие направились в камеру, где содержался Пепеляев и зачитали ему приговор. Пепеляев выслушал его и сказал: «Я такого не заслужил и думал, что судьба будет ко мне справедлива». После чего ему приказали следовать за красноармейцами, а комиссары отправились к Колчаку. Колчак, увидев их и Пепеляева, догадался о цели прихода. Выслушав приговор из уст Ширямова, он ответил, что никуда из камеры не пойдет и требует суда, после чего его выволокли из камеры

Колчака и Пепеляева вывели во двор тюрьмы и тут же расстреляли. По воспоминаниям очевидца Пепеляев был сражен наповал, а Колчак был смертельно ранен и мучился еще около восьми минут, после чего Левенсон вытащил револьвер и застрелил его. Тела были закопаны здесь же.

На следующий день по всему Иркутску были развешаны листовки. в которых сообщалось о том, что приговор был приведен в исполнение накануне 7 февраля в 17:30.

Таким образом вопрос о месте захоронения адмирала остается открытым. Скорее всего, его следует искать на территории СИЗО №1 Иркутска, которое теперь находится о этому адресу.

В тюремном замке Иркутска в 2006 году был открыт музей, под который выделили три камеры, коридор и лестницу. Среди камер есть и камера №5, в которой содержался Колчак. В музее размещена экспозиция орудий пыток, коллекция кандалов и предметов, принадлежавших заключенным XVII-XIX вв., исторические документы и фотографии стражников и преступников, а в камере Колчака воспроизведена обстановка той поры и установлена восковая фигура адмирала.

Показать больше

2 мс. назад

🔥 Всем зашёл прошлый пост с угадыванием — и мы решили продолжить рубрику! Сегодня у нас новый челлендж: один кадр, один персонаж.

🖼 Смотрим на скриншот и пробуем угадать, кто это. Без подсказок, без гугла — только ваша память и фанатское чутьё ⚡

💬 Пишите в комменты свои версии!

🖼 Смотрим на скриншот и пробуем угадать, кто это. Без подсказок, без гугла — только ваша память и фанатское чутьё ⚡

💬 Пишите в комменты свои версии!

Показать больше

2 мс. назад

Ему было всего 20, и он умолял ногу сохранить. Накануне назначенной ампутации он пришёл на реку, нашёл прорубь и опустил туда пока ещё свою ногу, и потерял сознание...

Мужественное, и, в то же время, интеллигентное лицо этого актёра, ямочка на волевом подбородке, пронзительный взгляд, едва уловимое движение бровей и невероятно обаятельная улыбка, могли сразить наповал любую женщину. Владимир Самойлов был из той плеяды советских артистов театра и кино, кто мог, практически с документальной точностью сыграть кого угодно и что угодно – хоть телефонный справочник.

Доподлинно известно, что Владимир появился на свет 15 марта 1924 года, а вот с местом рождения далеко не все так однозначно: то ли Одесса, то ли село Егоровка, но тоже Одесской губернии. Отец, Яков Самойлов ходил на судне дальнего плавания механиком. Семья жила почти на берегу моря и Володя увлекался всем, что с морем связано: ловил рыбу на удочку и сетями, рыбачил, катался на лодке, ходил под парусом. В школе был литературный кружок, который вела учительница словесности. Как-то в 7-м классе они поставили отрывок из драмы Михаила Лермонтова «Маскарад», где Володя играл роль Арбенина. Перед этим 12-летний мальчишка уговорил родителей взять ему напрокат костюм, сделал причёску, наложил грим. Представление прошло успешно, и с той поры Володя увлекся театром как зрелищем, ходил в драмтеатр и в оперу, но о карьере актёра даже не помышлял.

Школу Самойлов окончил перед самой войной, первые военные месяцы провёл в осаждённой Одессе, но 17-летнего здорового парня даже в ополчение не брали. Когда враг город занял, он ненадолго остался, потом окольными тропами ушёл «на Большую землю», и всё-таки, сумел записаться добровольцем. Однако Самойлов не скрывал, что несколько месяцев был в оккупации, и особисты сразу же направили его в один из недавно сформированных штрафбатов. Сначала он воевал в пехоте, потом его перевели в миномётчики и дали самую тяжёлую работу: носить опорную плиту от миномёта, в конце войны его перевели в артиллерию. 500-километровый участок между Вислой и Одером они прошли пешком со всей амуницией за 10 суток. После ранения в ногу под Бреслау (нынешний Вроцлав в Польше) его перевозили из одного госпиталя в другой, он мотался по разным городам, но нога гнила, и доктора сказали, что, если её не ампутировать, он умрёт. Самойлову было всего 20, и он умолял ногу сохранить. Накануне назначенной ампутации он пришёл на реку, нашёл прорубь и опустил туда пока ещё свою ногу, и потерял сознание. Ему повезло, что не замёрз: кто-то шёл мимо, увидел бойца в больничной одежде, сбегал в госпиталь, за ним пришли и полуживого отнесли на носилках в палату. Утром военврач, увидев практически зажившую ногу, лишь ошеломлённо разводил руками, но объяснить это чудо не смог. Когда Самойлова выписывали из госпиталя, ходил он уже без костылей, но хромота, как память о войне, осталась на всю жизнь.

Владимир вернулся в разрушенную Одессу, нашёл какую-то работу, и вскоре познакомился со студенткой Одесского театрального училища. Девушка была младше Владимира на год, но вскоре получила практически полную власть над бывшим бравым фронтовиком: она заявила ему, что, если он хочет продолжать с ней отношения, он должен поступить в училище, где она уже училась, и вставить себе зубы, потерянные на войне. Оба условия Самойлов выполнил, и даже перевыполнил – как бывшего фронтовика его приняли сразу на второй тур – и никогда об этом не жалел, во-первых, потому, что обрёл замечательную жену, и, во-вторых, что стал актёром. Они не клялись друг другу жить долго и счастливо и умереть в один день: время было не то. Деньги на свадьбу им дал отец невесты, который ради счастья дочери продал необыкновенной красоты кованые ворота собственного дома – и это в Одессе, когда в городе криминал был полновластным хозяином.

Курс в училище вёл Николай Волков, который потом составит протекцию Самойлову в его самом первом фильме «Миклухо Маклай» у Александра Разумного. Через 20 лет Самойлов, ставший к тому времени известным актёром, ответил учителю тем же: получив роль Степана Шаумяна, он уговорил режиссёра Аждара Ибрагимова взять Волкова на роль генерала Лионеля Денстервиля в картину «26 бакинских комиссаров». В 1974-м Самойлов, уже, будучи Народным артистом РСФСР, видимо, за этот фильм, стал Народным артистом Азербайджана.

После окончания училища Владимир и Надежда начали работать в Одесском драмтеатре, но чем дальше, тем яснее понимали, что с Чёрного моря надо уезжать: у Владимира была проблема с лёгкими, и ему нужен был климат посуше. Им повезло: в 1951 году директор Кемеровского областного драмтеатра пригласил их к себе. Попасть из Одессы в Кемерово можно было только через Москву, приехав в столицу, они решили рискнуть, и пошли в театр им. Маяковского, где худрук Николай Охлопков набирал актёров. Самойлов читал Маяковского, показал несколько сцен из спектаклей, в которых играл в Одессе. Охлопков был готов оставить их в Москве при том условии, что им есть, где жить, но жилья не было, и они решили уехать в Кемерово, тем более, что уже получили подъёмные.

Поезд из Москвы в Кемерово в те годы шёл больше четырёх суток, уезжали они из летней Одессы и почти летней Москвы, а когда сошли на перрон, мороз был под 20 градусов. Встречавший их администратор на машине театра привёз их в щелястый продуваемый со всех сторон барак-общежитие. В комнатушке из всей мебели были стол на трёх ножках, прислонённый к подоконнику, бутафорский шкаф, картонные стенки которого к реечному каркасу крепились канцелярскими кнопками, железная кровать и сырость, потому, что заботливая администрация театра стены побелила часа за два до приезда артистов, и разумеется, все бытовые удобства располагались на улице, а там, как уже говорилось, был мороз, и, как заверил их встречающий, далеко не самый сильный. На то, чтобы сбежать обратно, у них просто не было денег: все подъёмные они потратили на «отвальную» в Одессе. Их накормили сибирскими пельменями, Самойлов во время обеда впервые в жизни попробовал лучшее советское лакомство – сгущёнку, им принесли какие-то тулупы и валенки, и отвезли в театр на спектакль, который им очень понравился. Так они и остались в Кемерово на 6 лет, играли в театре главные роли, и уже в 1957 году Самойлов стал Заслуженным артистом РСФСР.

В Кемерово у Владимира и Надежды родился сын Александр, который тоже стал актёром. (В 1976 году в фильме Вячеслава Никифорова «Сын председателя» Александр и Владимир снимались вместе, и понятно, кто кого играл). В роддом Надежду увезли прямо со спектакля, а на пятый день после родов она снова вышла на сцену. Потом родители оправили Сашу к родителям Надежды в Одессу, и забрали к себе уже тогда, когда окончательно переехали в Москву. Но перед этим они 8 лет прослужили в Горьковском театре им. Горького, где карьера Самойлова началась со спектакля «Ричард III», который поставил режиссёр Ефим Табачников. Сашу, оставшегося без родительского попечения, дед с бабушкой даже отдали в школу для трудных подростков.

В кино Самойлов много играл высокопоставленных милиционеров, партийных секретарей и крупных хозяйственных руководителей. В 1963 году Владимир Чеботарёв пригласил его на роль первого секретаря обкома КПСС Василия Денисова в фильме «Секретарь обкома» по одноимённому роману Всеволода Кочетова. Чуть больше, чем через две недели после премьеры фильма, со всех постов сняли Никиту Хрущёва. Самойлов после этого стал настоящим талисманом Чеботарёва: он снимал его во всех своих фильмах. В «Крахе» на роль контрреволюционера Бориса Савинкова он сначала утвердил Владислава Стржельчика, а Самойлову предложил роль савинковского адъютанта Леонида Шешеню, который при переходе польской границе попал в руки чекистов, и, по сути, всех сдал. В процессе работы Самойлов предложил Чеботарёву попробовать его на роль Савинкова. Тот удивился: ну какая ты белая кость? Самойлов настоял, сделали хороший грим, портной Соломон Затирка пошил костюмчик, который не просто сидел, а превратил Самойлова в настоящего дворянина. Самойлов был более, как бы сейчас сказали, харизматичный, да и на вождя он больше походил, чем мягкий, совсем не вождистский Стржельчик.

В 1966 году Андрей Тутышкинн пригласил Самойлова в музыкальную комедию «Свадьба в Малиновке» по оперетте автора гимна Советского Союза Бориса Александрова. Самойлов играл одного из главных героев обаятельного красного командира Назара Думу. Во время съёмок Тутышкину пришлось вызвать на площадку жену Самойлова Надежду. Фильм был под угрозой: вся съёмочная группа во главе с Самойловым, что называется, не просыхала. Надежда Фёдоровна приехала на Полтавщину, где снимался фильм, быстро привела в чувства не только мужа, но и всю группу: пить при ней уже никто не отваживался. Однако в деревне, где жила съёмочная группа, найти горилку или брагу было плёвым делом, чем и пользовались те, кто уже не мог остановиться. Сцену свадьбы снимали целый месяц, и актёры приспособились вместо подкрашенной воды наливать в стаканы местный напиток, куда более крепкий. Пили все, но, говорят, Самойлов держался так, как будто он трезвее стекла. Точнее, он просто очень убедительно играл трезвого. Во многом, именно за роль Назара Думы Самойлов в 1968 году получил Народного РСФСР.

Застолья Самойлов любил, и гости у них в доме бывали часто. Однако, как это не парадоксально, друзей у Самойлова практически не было: Надежда ревновала его и к женщинам, и к мужчинам, и очень не любила, когда он уходил из дома один. Самойлов был примерным семьянином, много работал по хозяйству, мог запросто приготовить обед.

После «Свадьбы в Малиновке», но особенно после «Краха», когда стало ясно, насколько широк диапазон артиста Самойлова, стали поступать приглашения из московских театров: Юрий Завадский звал Владимира и Надежду в театр им. Моссовета, Михаил Царёв – в Малый театр. Но один театр давал общежитие, другой – комнату в коммуналке, и лишь Андрей Гончаров из того самого театра им. Маяковского, где Самойловы не остались в 50-е, сумел «выбить» для актёрской пары трёхкомнатную квартиру на Смоленской

Мужественное, и, в то же время, интеллигентное лицо этого актёра, ямочка на волевом подбородке, пронзительный взгляд, едва уловимое движение бровей и невероятно обаятельная улыбка, могли сразить наповал любую женщину. Владимир Самойлов был из той плеяды советских артистов театра и кино, кто мог, практически с документальной точностью сыграть кого угодно и что угодно – хоть телефонный справочник.

Доподлинно известно, что Владимир появился на свет 15 марта 1924 года, а вот с местом рождения далеко не все так однозначно: то ли Одесса, то ли село Егоровка, но тоже Одесской губернии. Отец, Яков Самойлов ходил на судне дальнего плавания механиком. Семья жила почти на берегу моря и Володя увлекался всем, что с морем связано: ловил рыбу на удочку и сетями, рыбачил, катался на лодке, ходил под парусом. В школе был литературный кружок, который вела учительница словесности. Как-то в 7-м классе они поставили отрывок из драмы Михаила Лермонтова «Маскарад», где Володя играл роль Арбенина. Перед этим 12-летний мальчишка уговорил родителей взять ему напрокат костюм, сделал причёску, наложил грим. Представление прошло успешно, и с той поры Володя увлекся театром как зрелищем, ходил в драмтеатр и в оперу, но о карьере актёра даже не помышлял.

Школу Самойлов окончил перед самой войной, первые военные месяцы провёл в осаждённой Одессе, но 17-летнего здорового парня даже в ополчение не брали. Когда враг город занял, он ненадолго остался, потом окольными тропами ушёл «на Большую землю», и всё-таки, сумел записаться добровольцем. Однако Самойлов не скрывал, что несколько месяцев был в оккупации, и особисты сразу же направили его в один из недавно сформированных штрафбатов. Сначала он воевал в пехоте, потом его перевели в миномётчики и дали самую тяжёлую работу: носить опорную плиту от миномёта, в конце войны его перевели в артиллерию. 500-километровый участок между Вислой и Одером они прошли пешком со всей амуницией за 10 суток. После ранения в ногу под Бреслау (нынешний Вроцлав в Польше) его перевозили из одного госпиталя в другой, он мотался по разным городам, но нога гнила, и доктора сказали, что, если её не ампутировать, он умрёт. Самойлову было всего 20, и он умолял ногу сохранить. Накануне назначенной ампутации он пришёл на реку, нашёл прорубь и опустил туда пока ещё свою ногу, и потерял сознание. Ему повезло, что не замёрз: кто-то шёл мимо, увидел бойца в больничной одежде, сбегал в госпиталь, за ним пришли и полуживого отнесли на носилках в палату. Утром военврач, увидев практически зажившую ногу, лишь ошеломлённо разводил руками, но объяснить это чудо не смог. Когда Самойлова выписывали из госпиталя, ходил он уже без костылей, но хромота, как память о войне, осталась на всю жизнь.

Владимир вернулся в разрушенную Одессу, нашёл какую-то работу, и вскоре познакомился со студенткой Одесского театрального училища. Девушка была младше Владимира на год, но вскоре получила практически полную власть над бывшим бравым фронтовиком: она заявила ему, что, если он хочет продолжать с ней отношения, он должен поступить в училище, где она уже училась, и вставить себе зубы, потерянные на войне. Оба условия Самойлов выполнил, и даже перевыполнил – как бывшего фронтовика его приняли сразу на второй тур – и никогда об этом не жалел, во-первых, потому, что обрёл замечательную жену, и, во-вторых, что стал актёром. Они не клялись друг другу жить долго и счастливо и умереть в один день: время было не то. Деньги на свадьбу им дал отец невесты, который ради счастья дочери продал необыкновенной красоты кованые ворота собственного дома – и это в Одессе, когда в городе криминал был полновластным хозяином.

Курс в училище вёл Николай Волков, который потом составит протекцию Самойлову в его самом первом фильме «Миклухо Маклай» у Александра Разумного. Через 20 лет Самойлов, ставший к тому времени известным актёром, ответил учителю тем же: получив роль Степана Шаумяна, он уговорил режиссёра Аждара Ибрагимова взять Волкова на роль генерала Лионеля Денстервиля в картину «26 бакинских комиссаров». В 1974-м Самойлов, уже, будучи Народным артистом РСФСР, видимо, за этот фильм, стал Народным артистом Азербайджана.

После окончания училища Владимир и Надежда начали работать в Одесском драмтеатре, но чем дальше, тем яснее понимали, что с Чёрного моря надо уезжать: у Владимира была проблема с лёгкими, и ему нужен был климат посуше. Им повезло: в 1951 году директор Кемеровского областного драмтеатра пригласил их к себе. Попасть из Одессы в Кемерово можно было только через Москву, приехав в столицу, они решили рискнуть, и пошли в театр им. Маяковского, где худрук Николай Охлопков набирал актёров. Самойлов читал Маяковского, показал несколько сцен из спектаклей, в которых играл в Одессе. Охлопков был готов оставить их в Москве при том условии, что им есть, где жить, но жилья не было, и они решили уехать в Кемерово, тем более, что уже получили подъёмные.

Поезд из Москвы в Кемерово в те годы шёл больше четырёх суток, уезжали они из летней Одессы и почти летней Москвы, а когда сошли на перрон, мороз был под 20 градусов. Встречавший их администратор на машине театра привёз их в щелястый продуваемый со всех сторон барак-общежитие. В комнатушке из всей мебели были стол на трёх ножках, прислонённый к подоконнику, бутафорский шкаф, картонные стенки которого к реечному каркасу крепились канцелярскими кнопками, железная кровать и сырость, потому, что заботливая администрация театра стены побелила часа за два до приезда артистов, и разумеется, все бытовые удобства располагались на улице, а там, как уже говорилось, был мороз, и, как заверил их встречающий, далеко не самый сильный. На то, чтобы сбежать обратно, у них просто не было денег: все подъёмные они потратили на «отвальную» в Одессе. Их накормили сибирскими пельменями, Самойлов во время обеда впервые в жизни попробовал лучшее советское лакомство – сгущёнку, им принесли какие-то тулупы и валенки, и отвезли в театр на спектакль, который им очень понравился. Так они и остались в Кемерово на 6 лет, играли в театре главные роли, и уже в 1957 году Самойлов стал Заслуженным артистом РСФСР.

В Кемерово у Владимира и Надежды родился сын Александр, который тоже стал актёром. (В 1976 году в фильме Вячеслава Никифорова «Сын председателя» Александр и Владимир снимались вместе, и понятно, кто кого играл). В роддом Надежду увезли прямо со спектакля, а на пятый день после родов она снова вышла на сцену. Потом родители оправили Сашу к родителям Надежды в Одессу, и забрали к себе уже тогда, когда окончательно переехали в Москву. Но перед этим они 8 лет прослужили в Горьковском театре им. Горького, где карьера Самойлова началась со спектакля «Ричард III», который поставил режиссёр Ефим Табачников. Сашу, оставшегося без родительского попечения, дед с бабушкой даже отдали в школу для трудных подростков.

В кино Самойлов много играл высокопоставленных милиционеров, партийных секретарей и крупных хозяйственных руководителей. В 1963 году Владимир Чеботарёв пригласил его на роль первого секретаря обкома КПСС Василия Денисова в фильме «Секретарь обкома» по одноимённому роману Всеволода Кочетова. Чуть больше, чем через две недели после премьеры фильма, со всех постов сняли Никиту Хрущёва. Самойлов после этого стал настоящим талисманом Чеботарёва: он снимал его во всех своих фильмах. В «Крахе» на роль контрреволюционера Бориса Савинкова он сначала утвердил Владислава Стржельчика, а Самойлову предложил роль савинковского адъютанта Леонида Шешеню, который при переходе польской границе попал в руки чекистов, и, по сути, всех сдал. В процессе работы Самойлов предложил Чеботарёву попробовать его на роль Савинкова. Тот удивился: ну какая ты белая кость? Самойлов настоял, сделали хороший грим, портной Соломон Затирка пошил костюмчик, который не просто сидел, а превратил Самойлова в настоящего дворянина. Самойлов был более, как бы сейчас сказали, харизматичный, да и на вождя он больше походил, чем мягкий, совсем не вождистский Стржельчик.

В 1966 году Андрей Тутышкинн пригласил Самойлова в музыкальную комедию «Свадьба в Малиновке» по оперетте автора гимна Советского Союза Бориса Александрова. Самойлов играл одного из главных героев обаятельного красного командира Назара Думу. Во время съёмок Тутышкину пришлось вызвать на площадку жену Самойлова Надежду. Фильм был под угрозой: вся съёмочная группа во главе с Самойловым, что называется, не просыхала. Надежда Фёдоровна приехала на Полтавщину, где снимался фильм, быстро привела в чувства не только мужа, но и всю группу: пить при ней уже никто не отваживался. Однако в деревне, где жила съёмочная группа, найти горилку или брагу было плёвым делом, чем и пользовались те, кто уже не мог остановиться. Сцену свадьбы снимали целый месяц, и актёры приспособились вместо подкрашенной воды наливать в стаканы местный напиток, куда более крепкий. Пили все, но, говорят, Самойлов держался так, как будто он трезвее стекла. Точнее, он просто очень убедительно играл трезвого. Во многом, именно за роль Назара Думы Самойлов в 1968 году получил Народного РСФСР.

Застолья Самойлов любил, и гости у них в доме бывали часто. Однако, как это не парадоксально, друзей у Самойлова практически не было: Надежда ревновала его и к женщинам, и к мужчинам, и очень не любила, когда он уходил из дома один. Самойлов был примерным семьянином, много работал по хозяйству, мог запросто приготовить обед.

После «Свадьбы в Малиновке», но особенно после «Краха», когда стало ясно, насколько широк диапазон артиста Самойлова, стали поступать приглашения из московских театров: Юрий Завадский звал Владимира и Надежду в театр им. Моссовета, Михаил Царёв – в Малый театр. Но один театр давал общежитие, другой – комнату в коммуналке, и лишь Андрей Гончаров из того самого театра им. Маяковского, где Самойловы не остались в 50-е, сумел «выбить» для актёрской пары трёхкомнатную квартиру на Смоленской

Показать больше

2 мс. назад

В ночь на Новый, 2002 год, ее до полусмерти избил сын.

Испугавшись, что убил мать, он выбросился из окна.

А Нину Афанасьевну в тяжелейшем состоянии доставили в госпиталь Красногорска, не сообщив о гибели сына.

Милиция хотела возбудить уголовное дело, но Сазонова отказалась писать заявление на своего любимого Мишу.

Мы навещали ее с Олей Богдановой в больнице, приводили с собой даже мальчика-гармониста, чтобы поиграл ей немного: после той беды Нина Афанасьевна потеряла память, но свои старые песни – «Вальсок», «Стою на полустаночке», «Ромашки спрятались» – она помнила еще два года, вплоть до самой смерти.

Оля Богданова много лет проработала с Ниной Афанасьевной в театре Российской Армии. Рассказывает, что Сазоновой приходили мешки писем от зрителей, которые в адресе писали просто: «Тете Паше» или «Тете Клаве» - фамилию они не знали. Но письма всегда доходили.

Это называется «всенародная слава».

Сегодня день рождения удивительной актрисы.

Природной, земной, понятной каждому.

Нина Афанасьевна Сазонова. Помним. #НинаСазонова #день рождения.

Станислав Садальский.

Испугавшись, что убил мать, он выбросился из окна.

А Нину Афанасьевну в тяжелейшем состоянии доставили в госпиталь Красногорска, не сообщив о гибели сына.

Милиция хотела возбудить уголовное дело, но Сазонова отказалась писать заявление на своего любимого Мишу.

Мы навещали ее с Олей Богдановой в больнице, приводили с собой даже мальчика-гармониста, чтобы поиграл ей немного: после той беды Нина Афанасьевна потеряла память, но свои старые песни – «Вальсок», «Стою на полустаночке», «Ромашки спрятались» – она помнила еще два года, вплоть до самой смерти.

Оля Богданова много лет проработала с Ниной Афанасьевной в театре Российской Армии. Рассказывает, что Сазоновой приходили мешки писем от зрителей, которые в адресе писали просто: «Тете Паше» или «Тете Клаве» - фамилию они не знали. Но письма всегда доходили.

Это называется «всенародная слава».

Сегодня день рождения удивительной актрисы.

Природной, земной, понятной каждому.

Нина Афанасьевна Сазонова. Помним. #НинаСазонова #день рождения.

Станислав Садальский.

Показать больше

2 мс. назад

«Мою пулю принял товарищ, как это забыть?..»

Актёр: Владимир Этуш о войне, о фронте, о жизни, о смерти и о Дне Победы.

Родился 6 мая 1922 года в Москве. Советский и российский актер театра и кино, педагог. Народный артист СССР. Участник Великой Отечественной войны. Награждён, включая ордена Красной Звезды и Великой Отечественной войны I степени и Александра Невского, медали за «За оборону Москвы» многочисленными орденами и медалями и «За оборону Кавказа».

Я не знаю, как говорить о войне, чтобы это было понятно всем. Наверное, понять войну можно только на уровне чувств. Великая Отечественная — это событие, в которое была вовлечена вся страна, каждый наш человек. Эта часть истории, она настолько пронзительна, что ее невозможно преподнести как-то иначе, кроме как с великим трепетом, с великой болью. И со своей стороны, я не понимаю людей, пытающихся что-то «переосмыслить», поумничать на эту тему.

Что такое война для меня? Представьте: я совсем юный актёр, мне 18 лет. Я эдакий баловень судьбы, предвоенный год для меня складывается прекрасно: чудесный вахтанговский театр, выдающиеся коллеги-актёры, любовные похождения, ночные гулянки...

И вот война, начало которой помню в мельчайших деталях. 22 июня 41-го года в пятом часу утра я возвращался по пустынной Москве домой с очередной вечеринки. Спустился по улице Горького на Манежную площадь и вдруг увидел огромный чёрный автомобиль посольства Германии, который несся со стороны Кремля. До сих пор помню флажок со свастикой, трепетавший на ветру. Я, по своей мальчишеской наивности, не придал этому эпизоду значения. Уже позже понял, что стал невольным свидетелем проезда немецкого посла фон Шуленбурга, который минутами ранее вручил Молотову меморандум об объявлении войны Советскому Союзу.

Только в районе обеда того же дня узнал о бомбежках Киева и Минска и о том, что прежняя, мирная, жизнь завершилась. Что ощутил я поначалу? Жуткий, колотящий страх, который до сих пор чувствую буквально кожей. Этот ужас прошел быстро: начались военные будни, которые для меня выражались в тушении «зажигалок» на крыше Щукинского училища и рытье противотанковых рвов.

На оборонные работы меня вместе с другими студентами отправили спустя неделю после начала войны. Рыли окопы и эскарпы под Вязьмой. Уже там я понял, что тревожное время всегда показывает каждого человека в его истинном облике: среди нас, земляных рабочих, были настоящие трудяги и патриоты, а были и симулянты, лодыри, плуты…

В конце сентября 41-го мы играли в театре спектакль на военную тему — «Фельдмаршал Кутузов». В зале присутствовало всего 13 зрителей! Хорошо помню своё шоковое состояние. Я вдруг осознал, что в такой трагический для страны период людям не до театра. И на следующий день в военкомате записался добровольцем на фронт.

Я немного знал немецкий, поэтому первые четыре месяца службы провёл в школе военных переводчиков в городе Ставрополе-на-Волге. Ныне такого населённого пункта нет, он затоплен после сооружения Куйбышевской ГЭС. По распределению я попал в Северо-Кавказский военный округ. Настоящая война началась для меня именно с этого момента.

Моё лейтенантское звание поспособствовало тому, что из переводчика я преобразился в заместителя начальника отдела разведки 70-го укрепрайона, оборонявшего Ростов. Через месяц после моего прибытия в часть немцы прорвали Воронежский фронт: наши войска стремительно отступали на Кавказ, и все разом хлынули через единственный мост в районе Аксая. Комендантом этого моста назначили именно меня.

Эта летняя переправа 1942 года до сих пор стоит перед глазами. Нескончаемый поток войск, текущий через узенькую тропку моста, и постоянные бомбежки. Немец, разумеется, был осведомлен о стратегическом значении переправы и не давал нам расслабиться ни на сутки. Я все время находился на самом мосту, регулируя движение колонн, и, как выяснилось, это было самое безопасное место! Наша зенитная охрана не давала фашистской авиации снижаться для прицельного бомбометания, поэтому взрывы гремели где угодно, но в мост немцы так и не попали.

Потом были бои за Аксай, в ходе которых я получил первые фронтовые навыки. А затем — наше долгое и тяжёлое отступление через Кавказский хребет. Днём жара, ночью — жуткий холод, а обмундирование к таким походам не приспособлено. С едой в горах было тоже неважно, поэтому голод в том переходе стал обычным делом. Люди слабели, засыпали на ходу, иногда срывались в пропасть — особенно по ночам, когда километрами приходилось передвигаться по «карнизам» вдоль отвесных скал.

Вообще, прошло много лет, но до сих пор помнится одно главное, тягостное ощущение от войны — это нестерпимая, свинцовая, постоянная усталость. Мы никогда не бывали сытыми и никогда не бывали выспавшимися. И временами все — и командиры, и бойцы — от утомления просто валились с ног.

Вспоминаю один характерный случай, врезавшийся в память. Это был 1943 год, зима. Я на тот момент являлся помощником начальника штаба полка по разведке в Закавказском округе. После Сталинграда немцы стали отходить с Кавказа, поскольку боялись попасть в котёл , как армия Паулюса. Наши войска перешли в наступление, выдавливали немцев от Грозного, но продвижение было тяжёлым . Целыми днями шли серьёзные бои. Я участвовал в допросе пленного гитлеровца, и это продолжалось невероятно долго — до глубокого вечера. После его окончания еще час провел в штабе, а затем навалилась такая усталость, что, выйдя на морозный воздух, я хотел только одного — где-нибудь поспать. Зашёл в соседнюю избу в нашем лагере и обомлел: в жарко натопленном помещении спали немецкие пленные вперемешку с нашими командирами! На железной кровати храпели двое немцев, у них в ногах поперек кровати спал наш начальник химслужбы, на полу рядом, ничком — начальник полковой разведки, а на его, простите, ягодицах покоилась голова ещё одного пленного гитлеровца, тоже спящего. Картину довершал караульный, который дремал, сидя на табуретке и прислонив автомат к одному из спящих немцев… Словно и не было войны, врагов и противников. Спали вповалку измученные, смертельно усталые люди.

Мои лучшие дни на войне — если вообще можно так говорить — связаны с 581-м стрелковым полком и его командиром Андреем Николаевичем Семеновым. Его полк на всём фронте — единственный, который обычно именовали не по номеру, а по фамилии командира: Семеновский полк. Семенова обожали все: штабные офицеры, солдаты, командиры смежных подразделений. Профессиональный военный, строевик, Семенов привлекал не только необыкновенным умом и боевой выучкой, но и отношением к подчиненным. В полку он знал всех, регулярно общался с рядовыми бойцами, вникал во все вопросы. С офицерами вёл себя как старший товарищ, с бойцами — как родной отец. С Семеновским полком я прошёл фронтовой путь от Осетии и Кабарды до Азова.

Позже выяснил, что Семенов — болгарский иммигрант, революционер, приговоренный к смерти на родине и нашедший пристанище в Советской России. Его настоящее имя — Янко Митев. С ним мы сдружились и даже встречались после войны в Болгарии. Он рассказывал, как в 1937 году в Москве его арестовали, обвиняли в шпионаже, проводили изнурительные многочасовые допросы. Какое-то время он провел в тюрьме… Самое интересное, что Митев-Семенов, несмотря на все притеснения и арест, остался убеждённым сталинистом. Объяснить это с точки зрения логики невозможно. Наверное, надо жить в то время, чтобы понять…

На войне время сжимается, иногда кажется, что за сутки ты прожил целую жизнь. Поэтому есть вещи, которые уже стерлись из памяти, а есть то, что я не смогу забыть никогда. Боев было много, и мне, лейтенанту, приходилось и бежать с винтовкой в руках, и командовать пулеметным расчетом, и лежать в обороне в цепи солдат. Однажды в такой цепи мой сосед, один из бойцов нашего полка, получил ранение в лёгкое, у него начался пневмоторакс, он задыхался. Необходимо было его приподнять, чтобы облегчить страдания. Я попытался это сделать, и вдруг его голова упала мне на грудь. Другая пуля, предназначенная мне, угодила в него… Как мне это забыть?

Под Запорожьем в 43-м война для меня закончилась. Я получил тяжёлое ранение. Это случилось сразу после награждения орденом Красной Звезды. Мы ждали сигнала к наступлению, сидели в окопах. Выбрали время затишья для вручения наград солдатам и офицерам, приехал комдив. Я, как назло, на построении не присутствовал — отлучился… А когда вернулся, немцы начали такой бой, каких до того момента я не припомню: все перед нами взрывалось и сверкало, как салют. Нужно было менять позиции, и мы побежали. Вдруг командир полка на бегу сует мне коробочку: «Этуш, забери свой орден! Чёрт знает, может, тебя убьют, а может, меня убьют!..»

Мы окопались и не могли сдвинуться с места 13 дней: немец стрелял беспрестанно. Нам ежедневно поступали приказы идти в атаку, но поднять бойцов под шквальным огнём не удавалось. На 13-е сутки сидеть в неглубоком окопчике стало невыносимо. С благословения комбата мне удалось поднять людей: пробежали метров 200 под огнём и опять залегли — вроде чуть продвинулись… Я вернулся в окоп к командиру, бой вроде окончился. Когда выходишь из атаки невредимым, теряешь бдительность. Я собрался на обед, встал в рост и… повернулся спиной к передовой. Перед тем как потерять сознание, услышал характерный звук «лопанья» разрывных пуль рядом с собой. А затем, когда очнулся, ощутил адскую боль внизу спины…

Потом было четыре госпиталя, полгода лечения. Выяснилось, что у меня разбиты кости таза. Меня комиссовали и дали вторую группу инвалидности. Восстанавливался уже в Москве. А в 1944-м, в старенькой шинельке и с палочкой, я появился на пороге родного Щукинского училища. Меня ждали новые роли…

День Победы я отмечаю всегда, иногда вместе с собственным днём рождения. Может ли этот праздник потерять для меня свою ценность? Могу ли я забыть войну? Свою жизнь от жизни страны мне не отделить. И слава Богу, что так.

Актёр: Владимир Этуш о войне, о фронте, о жизни, о смерти и о Дне Победы.

Родился 6 мая 1922 года в Москве. Советский и российский актер театра и кино, педагог. Народный артист СССР. Участник Великой Отечественной войны. Награждён, включая ордена Красной Звезды и Великой Отечественной войны I степени и Александра Невского, медали за «За оборону Москвы» многочисленными орденами и медалями и «За оборону Кавказа».

Я не знаю, как говорить о войне, чтобы это было понятно всем. Наверное, понять войну можно только на уровне чувств. Великая Отечественная — это событие, в которое была вовлечена вся страна, каждый наш человек. Эта часть истории, она настолько пронзительна, что ее невозможно преподнести как-то иначе, кроме как с великим трепетом, с великой болью. И со своей стороны, я не понимаю людей, пытающихся что-то «переосмыслить», поумничать на эту тему.

Что такое война для меня? Представьте: я совсем юный актёр, мне 18 лет. Я эдакий баловень судьбы, предвоенный год для меня складывается прекрасно: чудесный вахтанговский театр, выдающиеся коллеги-актёры, любовные похождения, ночные гулянки...

И вот война, начало которой помню в мельчайших деталях. 22 июня 41-го года в пятом часу утра я возвращался по пустынной Москве домой с очередной вечеринки. Спустился по улице Горького на Манежную площадь и вдруг увидел огромный чёрный автомобиль посольства Германии, который несся со стороны Кремля. До сих пор помню флажок со свастикой, трепетавший на ветру. Я, по своей мальчишеской наивности, не придал этому эпизоду значения. Уже позже понял, что стал невольным свидетелем проезда немецкого посла фон Шуленбурга, который минутами ранее вручил Молотову меморандум об объявлении войны Советскому Союзу.

Только в районе обеда того же дня узнал о бомбежках Киева и Минска и о том, что прежняя, мирная, жизнь завершилась. Что ощутил я поначалу? Жуткий, колотящий страх, который до сих пор чувствую буквально кожей. Этот ужас прошел быстро: начались военные будни, которые для меня выражались в тушении «зажигалок» на крыше Щукинского училища и рытье противотанковых рвов.

На оборонные работы меня вместе с другими студентами отправили спустя неделю после начала войны. Рыли окопы и эскарпы под Вязьмой. Уже там я понял, что тревожное время всегда показывает каждого человека в его истинном облике: среди нас, земляных рабочих, были настоящие трудяги и патриоты, а были и симулянты, лодыри, плуты…

В конце сентября 41-го мы играли в театре спектакль на военную тему — «Фельдмаршал Кутузов». В зале присутствовало всего 13 зрителей! Хорошо помню своё шоковое состояние. Я вдруг осознал, что в такой трагический для страны период людям не до театра. И на следующий день в военкомате записался добровольцем на фронт.

Я немного знал немецкий, поэтому первые четыре месяца службы провёл в школе военных переводчиков в городе Ставрополе-на-Волге. Ныне такого населённого пункта нет, он затоплен после сооружения Куйбышевской ГЭС. По распределению я попал в Северо-Кавказский военный округ. Настоящая война началась для меня именно с этого момента.

Моё лейтенантское звание поспособствовало тому, что из переводчика я преобразился в заместителя начальника отдела разведки 70-го укрепрайона, оборонявшего Ростов. Через месяц после моего прибытия в часть немцы прорвали Воронежский фронт: наши войска стремительно отступали на Кавказ, и все разом хлынули через единственный мост в районе Аксая. Комендантом этого моста назначили именно меня.

Эта летняя переправа 1942 года до сих пор стоит перед глазами. Нескончаемый поток войск, текущий через узенькую тропку моста, и постоянные бомбежки. Немец, разумеется, был осведомлен о стратегическом значении переправы и не давал нам расслабиться ни на сутки. Я все время находился на самом мосту, регулируя движение колонн, и, как выяснилось, это было самое безопасное место! Наша зенитная охрана не давала фашистской авиации снижаться для прицельного бомбометания, поэтому взрывы гремели где угодно, но в мост немцы так и не попали.

Потом были бои за Аксай, в ходе которых я получил первые фронтовые навыки. А затем — наше долгое и тяжёлое отступление через Кавказский хребет. Днём жара, ночью — жуткий холод, а обмундирование к таким походам не приспособлено. С едой в горах было тоже неважно, поэтому голод в том переходе стал обычным делом. Люди слабели, засыпали на ходу, иногда срывались в пропасть — особенно по ночам, когда километрами приходилось передвигаться по «карнизам» вдоль отвесных скал.

Вообще, прошло много лет, но до сих пор помнится одно главное, тягостное ощущение от войны — это нестерпимая, свинцовая, постоянная усталость. Мы никогда не бывали сытыми и никогда не бывали выспавшимися. И временами все — и командиры, и бойцы — от утомления просто валились с ног.

Вспоминаю один характерный случай, врезавшийся в память. Это был 1943 год, зима. Я на тот момент являлся помощником начальника штаба полка по разведке в Закавказском округе. После Сталинграда немцы стали отходить с Кавказа, поскольку боялись попасть в котёл , как армия Паулюса. Наши войска перешли в наступление, выдавливали немцев от Грозного, но продвижение было тяжёлым . Целыми днями шли серьёзные бои. Я участвовал в допросе пленного гитлеровца, и это продолжалось невероятно долго — до глубокого вечера. После его окончания еще час провел в штабе, а затем навалилась такая усталость, что, выйдя на морозный воздух, я хотел только одного — где-нибудь поспать. Зашёл в соседнюю избу в нашем лагере и обомлел: в жарко натопленном помещении спали немецкие пленные вперемешку с нашими командирами! На железной кровати храпели двое немцев, у них в ногах поперек кровати спал наш начальник химслужбы, на полу рядом, ничком — начальник полковой разведки, а на его, простите, ягодицах покоилась голова ещё одного пленного гитлеровца, тоже спящего. Картину довершал караульный, который дремал, сидя на табуретке и прислонив автомат к одному из спящих немцев… Словно и не было войны, врагов и противников. Спали вповалку измученные, смертельно усталые люди.

Мои лучшие дни на войне — если вообще можно так говорить — связаны с 581-м стрелковым полком и его командиром Андреем Николаевичем Семеновым. Его полк на всём фронте — единственный, который обычно именовали не по номеру, а по фамилии командира: Семеновский полк. Семенова обожали все: штабные офицеры, солдаты, командиры смежных подразделений. Профессиональный военный, строевик, Семенов привлекал не только необыкновенным умом и боевой выучкой, но и отношением к подчиненным. В полку он знал всех, регулярно общался с рядовыми бойцами, вникал во все вопросы. С офицерами вёл себя как старший товарищ, с бойцами — как родной отец. С Семеновским полком я прошёл фронтовой путь от Осетии и Кабарды до Азова.

Позже выяснил, что Семенов — болгарский иммигрант, революционер, приговоренный к смерти на родине и нашедший пристанище в Советской России. Его настоящее имя — Янко Митев. С ним мы сдружились и даже встречались после войны в Болгарии. Он рассказывал, как в 1937 году в Москве его арестовали, обвиняли в шпионаже, проводили изнурительные многочасовые допросы. Какое-то время он провел в тюрьме… Самое интересное, что Митев-Семенов, несмотря на все притеснения и арест, остался убеждённым сталинистом. Объяснить это с точки зрения логики невозможно. Наверное, надо жить в то время, чтобы понять…

На войне время сжимается, иногда кажется, что за сутки ты прожил целую жизнь. Поэтому есть вещи, которые уже стерлись из памяти, а есть то, что я не смогу забыть никогда. Боев было много, и мне, лейтенанту, приходилось и бежать с винтовкой в руках, и командовать пулеметным расчетом, и лежать в обороне в цепи солдат. Однажды в такой цепи мой сосед, один из бойцов нашего полка, получил ранение в лёгкое, у него начался пневмоторакс, он задыхался. Необходимо было его приподнять, чтобы облегчить страдания. Я попытался это сделать, и вдруг его голова упала мне на грудь. Другая пуля, предназначенная мне, угодила в него… Как мне это забыть?

Под Запорожьем в 43-м война для меня закончилась. Я получил тяжёлое ранение. Это случилось сразу после награждения орденом Красной Звезды. Мы ждали сигнала к наступлению, сидели в окопах. Выбрали время затишья для вручения наград солдатам и офицерам, приехал комдив. Я, как назло, на построении не присутствовал — отлучился… А когда вернулся, немцы начали такой бой, каких до того момента я не припомню: все перед нами взрывалось и сверкало, как салют. Нужно было менять позиции, и мы побежали. Вдруг командир полка на бегу сует мне коробочку: «Этуш, забери свой орден! Чёрт знает, может, тебя убьют, а может, меня убьют!..»

Мы окопались и не могли сдвинуться с места 13 дней: немец стрелял беспрестанно. Нам ежедневно поступали приказы идти в атаку, но поднять бойцов под шквальным огнём не удавалось. На 13-е сутки сидеть в неглубоком окопчике стало невыносимо. С благословения комбата мне удалось поднять людей: пробежали метров 200 под огнём и опять залегли — вроде чуть продвинулись… Я вернулся в окоп к командиру, бой вроде окончился. Когда выходишь из атаки невредимым, теряешь бдительность. Я собрался на обед, встал в рост и… повернулся спиной к передовой. Перед тем как потерять сознание, услышал характерный звук «лопанья» разрывных пуль рядом с собой. А затем, когда очнулся, ощутил адскую боль внизу спины…

Потом было четыре госпиталя, полгода лечения. Выяснилось, что у меня разбиты кости таза. Меня комиссовали и дали вторую группу инвалидности. Восстанавливался уже в Москве. А в 1944-м, в старенькой шинельке и с палочкой, я появился на пороге родного Щукинского училища. Меня ждали новые роли…

День Победы я отмечаю всегда, иногда вместе с собственным днём рождения. Может ли этот праздник потерять для меня свою ценность? Могу ли я забыть войну? Свою жизнь от жизни страны мне не отделить. И слава Богу, что так.

Показать больше

2 мс. назад

Удиви ее без повода! Покажи насколько сильно ты ее тоже любишь.

Закажи портрет, который нарисует профессиональный художник. Это совсем недорого, а эмоции и память на всю жизнь!

- Подарочная упаковка.

- Бесплатная доставка по всей стране от 1-3 дней.

- Любое количество правок бесплатно.

https://vk.cc/cPDvrx

Закажи портрет, который нарисует профессиональный художник. Это совсем недорого, а эмоции и память на всю жизнь!

- Подарочная упаковка.

- Бесплатная доставка по всей стране от 1-3 дней.

- Любое количество правок бесплатно.

https://vk.cc/cPDvrx

Показать больше

2 мс. назад

Бандиты не могли его подстрелить – считали заговоренным и за глаза называли волкодавом.

Он и впрямь охотился на криминальных «волков» – обезвредил банды: «Черная кошка», «Одесский Тарзан» и «Додж ¾». Увековечили же память опера Давида Курлянда в сериале «Ликвидация» – именно с него списан образ Гоцмана, сыгранного Машковым.

Без криминала история Одессы была бы неполной – даже знаменитое выражение «Одесса-мама» обязано произошедшему здесь крупнейшему в СССР ограблению банка, после которого город стали называть «мамой» преступности.

Центром одесского преступного мира была Молдаванка – настоящий конвейер по производству криминальных авторитетов, место, где преступный бизнес передавался по наследству. Но не все рожденные здесь готовились к криминальной жизни сызмальства – некоторые, наоборот, вставали на путь борьбы с преступностью.

Одним из таких был Давид Михайлович Курлянд, заслуживший авторитет не только среди правоохранителей и горожан, но и среди самих уголовников, уважавших его за честность и верность данному слову. Бывало, что после общения с ним даже матерые рецидивисты становились на путь исправления – причем Курлянд добивался этого без всяких угроз и насилия, одним лишь словом. Будучи всегда доброжелательным, он свято чтил закон, став настоящей грозой уголовников и получив от них прозвище Одесский волкодав.

Именно Давид Курлянд – сотрудник одесского уголовного розыска – послужил одним из прототипов образа Давида Марковича Гоцмана в сериале «Ликвидация».

Давид Курлянд родился в 1913 году на Молдаванке, где в свое время поселились после переезда из Вильнюса его родители. Отец по профессии был печником-строителем, мать же воспитывала троих детей, младшим из которых был Давид.

Вслед за его рождением грянула Первая мировая, затем революция и Гражданская война – голод и смерть были частыми спутниками детских впечатлений Давида. И без того бедственное положение семьи омрачилось смертью отца – мать не могла прокормить троих детей и в итоге отдала младшего Давида в детский дом.

«Мне было семь лет, – вспоминал Курлянд, – когда я оказался в одном из детских домов, где находился в период с 1920 по 1922 годы. И только после окончания Гражданской войны, когда старший брат был демобилизован из Красной армии и вернулся домой, он забрал меня из детского дома».

Давид пошел по стопам отца и устроился помощником печника. Потом закончил школу фабрично-заводского ученичества и пошел на производство сапожником, в свободное время подрабатывая кладкой печей на заказ. Затем последовали комсомол и вступление в народную дружину, а вскоре – и в специальную группу при ней, уже активно помогавшую милиции обезвреживать опасных преступников.

Инициативного Курлянда там заметили и направили по комсомольской путевке служить в милицию – в уголовный розыск. Так в 1934 году Давид стал помощником оперуполномоченного.

Бандиты не давали покоя гражданам, а те, в свою очередь, нескончаемым потоком шли в милицию. В отличие от многих своих коллег, Курлянд не ограничивался формальным протоколом. Он проникался сочувствием к пострадавшему, буквально брал того за руку и шел с ним на место преступления.

Первые же месяцы работы показали его талант к розыскному делу: сочетание интуиции и особого, душевного подхода позволяли Давиду раскрывать дела моментально. За несколько лет Курлянд прошел путь от помощника до старшего оперуполномоченного, планировавшего сложные операции по обезвреживанию банд.

Сам Давид во время каждого захвата был в первых рядах – правоохранители неминуемо несли потери, но Курлянда бандитские пули словно обходили стороной. Из-за этого преступники считали его заговоренным, а вскоре наградили и прозвищем Одесский волкодав.