9 дн. назад

84 года назад 16 октября 1941 года Красная армия оставляла Одессу. За Одессу см. пост в 21-00 Мск. Но надо сказать, что ситуация на фронте стремительно ухудшалась и судьба Москвы также повисла на волоске.

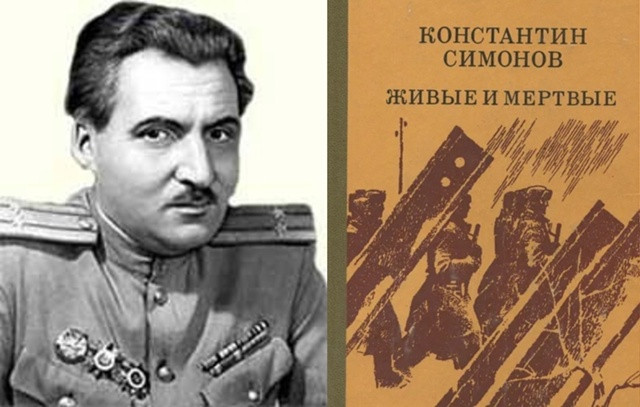

В этот день в столице упаднические настроения переросли в массовую панику, описанная в т.ч. и в художественной лит-ре. Ниже фрагмент из романа КОНСТАНТИНА СИМОНОВА "ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ"

"Конечно, не только перед Москвой, где в этот день дрались и умирали войска, но и в самой Москве было достаточно людей, делавших все, что было в их силах, чтобы не сдать ее. И именно поэтому она и не была сдана. Но положение на фронте под Москвой и впрямь, казалось, складывалось самым роковым образом за всю войну, и многие в Москве в этот день были в отчаянии готовы поверить, что завтра в нее войдут немцы.

Как всегда в такие трагические минуты, твердая вера и незаметная работа первых еще не была для всех очевидна, еще только обещала принести свои плоды, а растерянность, и горе, и ужас, и отчаяние вторых били в глаза. Именно это было, и не могло не быть, на поверхности. Десятки и сотни тысяч людей, спасаясь от немцев, поднялись и бросились в этот день вон из Москвы, залили ее улицы и площади сплошным потоком, несшимся к вокзалам и уходившим на восток шоссе; хотя, по справедливости, не так уж многих людей из этих десятков и сотен тысяч была вправе потом осудить за их бегство история.

Синцов шел по улицам Москвы, где никому не было дела до него в этот страшный московский день, когда люди, теряя друг друга, искали, не находили, ломились в запертые квартиры, отчаянно ждали на перекрестках, под остановившимися часами, кричали и плакали в водоворотах вокзальных площадей" #avo

В этот день в столице упаднические настроения переросли в массовую панику, описанная в т.ч. и в художественной лит-ре. Ниже фрагмент из романа КОНСТАНТИНА СИМОНОВА "ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ"

"Конечно, не только перед Москвой, где в этот день дрались и умирали войска, но и в самой Москве было достаточно людей, делавших все, что было в их силах, чтобы не сдать ее. И именно поэтому она и не была сдана. Но положение на фронте под Москвой и впрямь, казалось, складывалось самым роковым образом за всю войну, и многие в Москве в этот день были в отчаянии готовы поверить, что завтра в нее войдут немцы.

Как всегда в такие трагические минуты, твердая вера и незаметная работа первых еще не была для всех очевидна, еще только обещала принести свои плоды, а растерянность, и горе, и ужас, и отчаяние вторых били в глаза. Именно это было, и не могло не быть, на поверхности. Десятки и сотни тысяч людей, спасаясь от немцев, поднялись и бросились в этот день вон из Москвы, залили ее улицы и площади сплошным потоком, несшимся к вокзалам и уходившим на восток шоссе; хотя, по справедливости, не так уж многих людей из этих десятков и сотен тысяч была вправе потом осудить за их бегство история.

Синцов шел по улицам Москвы, где никому не было дела до него в этот страшный московский день, когда люди, теряя друг друга, искали, не находили, ломились в запертые квартиры, отчаянно ждали на перекрестках, под остановившимися часами, кричали и плакали в водоворотах вокзальных площадей" #avo

Показать больше

1 мс. назад

⚡⚡⚡ КАЛИНОВСКОЕ — НАШЕ! 🇷🇺

Российская армия освободила Калиновское в Днепропетровской области

Штурмовики 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады группировки войск "Восток" освободили н.п. Калиновское в Днепропетровской области.

Российская армия освободила Калиновское в Днепропетровской области

Штурмовики 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады группировки войск "Восток" освободили н.п. Калиновское в Днепропетровской области.

Показать больше

1 мс. назад

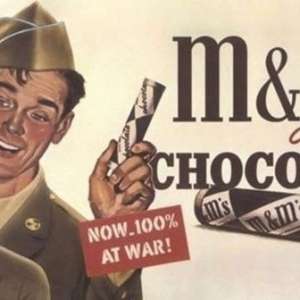

От военного пайка до всемирной популярности: история M&M's

История легендарных конфет M&M's началась в 1941 году, когда Форрест Марс и Брюс Мюрри запустили производство уникального продукта для американской армии. Идея создания конфет, устойчивых к таянию, пришла Марсу во время Гражданской войны в Испании, где он увидел солдатские пайки с шоколадными шариками в карамельной оболочке.

Армия США быстро оценила преимущества нового продукта: конфеты не только не таяли при транспортировке, но и обладали высокой калорийностью, что было важно для питания военнослужащих. В период Второй мировой войны M&M's производились исключительно для военных нужд и продавались в специальных цилиндрических упаковках, обеспечивающих удобство использования в полевых условиях.

После окончания войны конфеты стали доступны широкой публике, быстро завоевав любовь потребителей по всему миру. Интересно, что название бренда отражает партнёрство основателей — первые буквы фамилий Марса и Мюрри. Сегодня M&M's — это не просто конфеты, а настоящий культурный феномен, покоривший сердца миллионов людей разных поколений.

Ирония судьбы в том, что продукт, созданный для выживания в суровых военных условиях, стал символом радости и удовольствия в мирной жизни.

История легендарных конфет M&M's началась в 1941 году, когда Форрест Марс и Брюс Мюрри запустили производство уникального продукта для американской армии. Идея создания конфет, устойчивых к таянию, пришла Марсу во время Гражданской войны в Испании, где он увидел солдатские пайки с шоколадными шариками в карамельной оболочке.

Армия США быстро оценила преимущества нового продукта: конфеты не только не таяли при транспортировке, но и обладали высокой калорийностью, что было важно для питания военнослужащих. В период Второй мировой войны M&M's производились исключительно для военных нужд и продавались в специальных цилиндрических упаковках, обеспечивающих удобство использования в полевых условиях.

После окончания войны конфеты стали доступны широкой публике, быстро завоевав любовь потребителей по всему миру. Интересно, что название бренда отражает партнёрство основателей — первые буквы фамилий Марса и Мюрри. Сегодня M&M's — это не просто конфеты, а настоящий культурный феномен, покоривший сердца миллионов людей разных поколений.

Ирония судьбы в том, что продукт, созданный для выживания в суровых военных условиях, стал символом радости и удовольствия в мирной жизни.

Показать больше

1 мс. назад

✅19 сентября 1944 года между Советским Союзом и Финляндией подписано Московское перемирие, которое завершило советско-финскую войну 1941-1944 года.

С первого дня войны Германия использовала аэродромы и порты Финляндии как плацдарм для нападения на Советский Союз.

22 июня финский морской десант начал высадку на Аландских островах, которые являлись демилитаризованной зоной.

25 июня ВВС СССР нанесли авиаудары по 18 финским аэродромам и нескольким населённым пунктам.

В этот же день Финляндия заявила что находится в состоянии войны с СССР.

29 июня финские войска начали боевые действия против СССР.

Вступив в войну на стороне нацистской Германии, Финляндия рассчитывала вернуть территории, утраченные в ходе Зимней войны 1939-1940 года.

В результате Выборгско-Петрозаводской операции, проведенной летом 1944 года, Красная Армия вышла на советско-финскую границу, что вынудило финнов запросить перемирие.

По условиям Московского перемирия Финляндия обязывалась:

● прекратить сотрудничество с нацистской Германией и разорвать с ней и её союзниками все отношения;

● разоружить немецкие войска, находившиеся на финской территории;

● передать СССР территории - Карельский перешеек, часть Восточной Карелии, а также Печенгский район;

● передать в аренду СССР полуостров Порккала с окрестностями на 50 лет для постройки там военной базы;

● выплатить СССР военные репарации в размере 300 млн. долларов.

Одним из условий перемирия было требование СССР вывести немецкие войска с территории Финляндии. Это привело к началу Лапландской войны, в ходе которой Финляндия сражалась против своих бывших союзников - немецких войск, находившихся на севере страны.

Боевые действия продолжались с осени 1944 года до апреля 1945 года. В итоге финны смогли вытеснить немцев, но север страны, включая Лапландию, подвергся серьезным разрушениям.

В феврале 1947 года на Парижской мирной конференции был заключён мирный договор с Финляндией, который подтверждал территориальные положения Московского перемирия 1944 года.

На карте - области, отошедшие к СССР по условиям перемирия.

С первого дня войны Германия использовала аэродромы и порты Финляндии как плацдарм для нападения на Советский Союз.

22 июня финский морской десант начал высадку на Аландских островах, которые являлись демилитаризованной зоной.

25 июня ВВС СССР нанесли авиаудары по 18 финским аэродромам и нескольким населённым пунктам.

В этот же день Финляндия заявила что находится в состоянии войны с СССР.

29 июня финские войска начали боевые действия против СССР.

Вступив в войну на стороне нацистской Германии, Финляндия рассчитывала вернуть территории, утраченные в ходе Зимней войны 1939-1940 года.

В результате Выборгско-Петрозаводской операции, проведенной летом 1944 года, Красная Армия вышла на советско-финскую границу, что вынудило финнов запросить перемирие.

По условиям Московского перемирия Финляндия обязывалась:

● прекратить сотрудничество с нацистской Германией и разорвать с ней и её союзниками все отношения;

● разоружить немецкие войска, находившиеся на финской территории;

● передать СССР территории - Карельский перешеек, часть Восточной Карелии, а также Печенгский район;

● передать в аренду СССР полуостров Порккала с окрестностями на 50 лет для постройки там военной базы;

● выплатить СССР военные репарации в размере 300 млн. долларов.

Одним из условий перемирия было требование СССР вывести немецкие войска с территории Финляндии. Это привело к началу Лапландской войны, в ходе которой Финляндия сражалась против своих бывших союзников - немецких войск, находившихся на севере страны.

Боевые действия продолжались с осени 1944 года до апреля 1945 года. В итоге финны смогли вытеснить немцев, но север страны, включая Лапландию, подвергся серьезным разрушениям.

В феврале 1947 года на Парижской мирной конференции был заключён мирный договор с Финляндией, который подтверждал территориальные положения Московского перемирия 1944 года.

На карте - области, отошедшие к СССР по условиям перемирия.

Показать больше

1 мс. назад

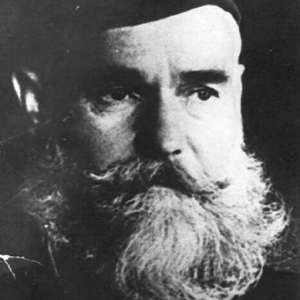

Через шестнадцать лет после окончания Великой Отечественной войны, в 1961 году, по телевидению показали лётчицу, Героя Советского Союза Анну Егорову-Тимофееву. Говоря о своей военной судьбе, Анна Александровна рассказала, что в концлагере Кюстрин от смерти её спас советский врач Георгий Фёдорович Синяков.

Вскоре после этого сразу в нескольких газетах было опубликовано интервью с Анной Александровной, а затем и очерк «Егорушка». Лётчица подробно рассказывала о подвиге врача, который, будучи заключённым того же концлагеря, спас несколько тысяч советских солдат. «Георгий Фёдорович, к счастью, жив, - говорила Егорова-Тимофеева. - Сейчас он трудится в городе Челябинске».

Вскоре после этого в Челябинск полетели сотни писем — весточки со словами благодарности от спасённых когда-то бойцов, бывших узников лагеря Кюстрин. На конвертах стояло только «Челябинск. Доктору Георгию Синякову» - но письма, тем не менее, находили адресата. Какое же удивление испытали, видя эти груды конвертов, сотрудники больницы, которые никогда не слышали о том, что их врач — герой! Ведь Георгий Фёдорович никогда никому не рассказывал о своём подвиге. Он вообще считал, что Победа не в плену ковалась.

Синяков родился 6 апреля 1903 года в селе Петровское Ивановской волости (сегодня — территория Воронежской области). В 1928 году окончил медицинский факультет Воронежского университета и ушёл добровольцем 23 июня 1941 года. Служил на Юго-Западном фронте, в 119-м санитарном батальоне 171-й стрелковой дивизии. Георгий Фёдорович был хирургом и каждую минуту своей жизни на войне посвящал больным.

Однако воевать на Юго-Западном фронте пришлось недолго: 5 октября 1941 года в районе села Борщёвка (оно расположено под Киевом) врач Синяков вместе со многими своими ранеными, попавшими в окружение, был взят в плен. Причём в это время он буквально под огнём, в полуразрушенном госпитале, делал операцию. Сначала Георгий Фёдорович оказался в лагере Борисполе, затем в Дарницах. А в мае 1942 года — в Кюстринском международном лагере (он находился в 90 километрах от Берлина). Заключённому присвоили номер 97625.

Здесь находились военнопленные из многих государств. Голод, ужасная еда, невыносимые условия существования — всё это делало людей настолько слабыми, что узники едва держались на ногах. А ведь многие из них к тому же были ранены. Сначала фашисты вообще не обращали внимания на ужасную смертность. Но им требовались бесплатные рабочие руки, а потому возникла необходимость в помощи врача, в которой нуждался почти каждый. Известие о том, что в концлагере есть заключённый-доктор, быстро добралось до фашистов. Чтобы проверить врача на «профпригодность», немцы устроили экзамен: надо было сделать резекцию желудка. В качестве экзаменаторов назначили нескольких военнопленных докторов из европейских стран и немецких лагерных врачей во главе с доктором Кошелем. Босой, голодный, уставший русский врач несколько часов провёл за операцией. Но сделал её так чётко, уверенно и грамотно, будто находился в самом добром здравии и условиях прекрасной больницы. Зато у его ассистентов руки дрожали...

Больше «профпригодность» русского доктора, который ранее по мнению фашистов «не стоил и одного немецкого санитара» не вызывала сомнений. А вскоре произошёл такой случай. Сын одного из гестаповцев подавился костью. Его мать отвезла ребёнка сначала к немецкому доктору, но тот ничего не мог сделать — кость застряла глубоко. Мальчик задыхался, терял сознание. В отчаянии женщина привезла его в концлагерь. Привели Синякова. Тот моментально понял, что без операции не обойтись. И провёл её, причём блестяще. Тогда мать встала перед русским доктором на колени...

После этого фашисты предоставили Георгию Фёдоровичу дополнительный паёк и разрешили свободно перемещаться по территории концлагеря. Синяков воспользовался привилегиями по-своему. Паёк делил между ранеными, а когда ему выдавали сало, выменивал его на картошку и хлеб, чтобы хватило большему количеству людей. Распространял листовки, где рассказывал о продвижении Красной Армии — Георгий Фёдорович понимал: нельзя допустить, чтобы пленные окончательно пали духом. Его ни на миг не отпускала мысль о том, как помочь людям бежать. И он придумал способ, который, быть может, кому-то напомнит известный роман Александра Дюма...

Синяков буквально из подручных средств создал мази, которые отлично затягивали раны, но при этом создавали такой ужасный внешний вид и издавали настолько резкий запах, что никому и в голову не могло прийти, будто рана на самом деле уже почти зажила. Он учил своих больных имитировать агонию и собственную смерть: задерживать дыхание, держать в полном покое мышцы, следить за положением глаз и так далее. Схема побега чаще всего была одинакова: больной «угасал», Синяков объявлял фашистам о его смерти. Вместе с другими, действительно умершими, бойца выбрасывали в большой ров — немцы не трудились закапывать солдат. Ров этот находился без охраны, за колючей проволокой. Ночью «умерший» вставал, выбирался из него и уходил.

Именно так была спасена лётчица Анна Егорова, которую фашисты сбили под Варшавой в августе 1944 года во время её 277 вылета. «Всех пленных согнали в колонну, - вспоминала лётчица. - Окружённая озверелыми немецкими конвоирами и овчарками, эта колонна потянулась к Кострюкинскому лагерю. Меня несли на носилках, как носят покойников на кладбище, товарищи по беде. И вдруг слышу голос одного из несущих носилки: «Держись, сестрёнка! Русский доктор Синяков воскрешает из мёртвых!»

Хотя Синяков успел спрятать награды и партбилет Анны Александровны, немцы знали, что захватили в плен «летающую ведьму» и хотели для устрашения остальных устроить показательную казнь. Но вмешался Синяков. Он сумел убедить немцев, что казнь больной, измученной лётчицы будет выглядеть зверской расправой, а не победой фашизма. Поэтому сначала требовалось вылечить Анну Александровну. Однако лечение «не принесло пользы», больная «умирала» на глазах... И «умерла», а на самом деле спаслась. А ведь там, на фронте, легендарную лётчицу уже считали погибшей.

Долгое время Георгий Фёдорович прятал среди раненых десять советских лётчиков, офицеров, которым грозил бы немедленный расстрел. Среди них был штурмовик Николай Майоров с переломанной в нескольких местах челюстью. Более того, у лётчика начиналась газовая гангрена на руке. Синяков собрал челюсть буквально по частям, спас и руку. И всех десятерых по очереди поместил в инфекционное отделение (сюда немцы не совались), где они и «умерли»...

...Приближалась наша Победа. В январе 1945 года подпольщики (Синяков руководил в лагере подпольной организацией) уже приготовились начать восстание. Советские танки (5-я ударная армия генерала Берзарина) были на подходе к Кюстрину. И фашисты приняли быстрое и неожиданное решение. Заключённых, которые держались на ногах, ночью загнали в эшелоны и отправили в Германию. Тех, кто был болен, но мог ходить, погнали пешком через замёрзший Одер. А серьёзно больных — три тысячи человек — решили расстрелять в лагере. Синякова немцы не собирались трогать. А он не собирался отдавать им своих больных. И совершил поступок, перед которым можно преклонить колени. Георгий Фёдорович взял переводчика и отправился к фашистскому начальству. Он сказал слова приблизительно такого содержания: «Скоро сюда придут советские танки, это несомненно. Не берите на душу ещё один грех, не увеличивайте ненависть к себе. Хоть как-то смягчите свою участь — отпустите пленных».

И случилось невероятное — фашисты отпустили раненых без единого выстрела!

...Синяков снова оказался среди своих. Но даже когда страшные испытания заключения остались позади, врач не дал себе ни одного дня отдыха. В первые же сутки прооперировал более семидесяти танкистов!

...Он дошёл до Берлина, расписался на здании рейхстага. После войны переехал в Челябинск, женился (супруга Синякова, Тамара Сергеевна, тоже врач). Приёмного сына Георгий Фёдорович воспитал, как своего.

В течение почти тридцати лет работал заведующим хирургическим отделением медсанчасти Челябинского тракторного завода, стал заслуженным врачом РСФСР. Преподавал и в Челябинском медицинском институте. И никому не рассказывал о том, что пережил на войне.

Автор: Софья Милютинская

Чтобы об этой истории узнало как можно больше людей, поделитесь этой публикацией со своими друзьями.

Вскоре после этого сразу в нескольких газетах было опубликовано интервью с Анной Александровной, а затем и очерк «Егорушка». Лётчица подробно рассказывала о подвиге врача, который, будучи заключённым того же концлагеря, спас несколько тысяч советских солдат. «Георгий Фёдорович, к счастью, жив, - говорила Егорова-Тимофеева. - Сейчас он трудится в городе Челябинске».

Вскоре после этого в Челябинск полетели сотни писем — весточки со словами благодарности от спасённых когда-то бойцов, бывших узников лагеря Кюстрин. На конвертах стояло только «Челябинск. Доктору Георгию Синякову» - но письма, тем не менее, находили адресата. Какое же удивление испытали, видя эти груды конвертов, сотрудники больницы, которые никогда не слышали о том, что их врач — герой! Ведь Георгий Фёдорович никогда никому не рассказывал о своём подвиге. Он вообще считал, что Победа не в плену ковалась.

Синяков родился 6 апреля 1903 года в селе Петровское Ивановской волости (сегодня — территория Воронежской области). В 1928 году окончил медицинский факультет Воронежского университета и ушёл добровольцем 23 июня 1941 года. Служил на Юго-Западном фронте, в 119-м санитарном батальоне 171-й стрелковой дивизии. Георгий Фёдорович был хирургом и каждую минуту своей жизни на войне посвящал больным.

Однако воевать на Юго-Западном фронте пришлось недолго: 5 октября 1941 года в районе села Борщёвка (оно расположено под Киевом) врач Синяков вместе со многими своими ранеными, попавшими в окружение, был взят в плен. Причём в это время он буквально под огнём, в полуразрушенном госпитале, делал операцию. Сначала Георгий Фёдорович оказался в лагере Борисполе, затем в Дарницах. А в мае 1942 года — в Кюстринском международном лагере (он находился в 90 километрах от Берлина). Заключённому присвоили номер 97625.

Здесь находились военнопленные из многих государств. Голод, ужасная еда, невыносимые условия существования — всё это делало людей настолько слабыми, что узники едва держались на ногах. А ведь многие из них к тому же были ранены. Сначала фашисты вообще не обращали внимания на ужасную смертность. Но им требовались бесплатные рабочие руки, а потому возникла необходимость в помощи врача, в которой нуждался почти каждый. Известие о том, что в концлагере есть заключённый-доктор, быстро добралось до фашистов. Чтобы проверить врача на «профпригодность», немцы устроили экзамен: надо было сделать резекцию желудка. В качестве экзаменаторов назначили нескольких военнопленных докторов из европейских стран и немецких лагерных врачей во главе с доктором Кошелем. Босой, голодный, уставший русский врач несколько часов провёл за операцией. Но сделал её так чётко, уверенно и грамотно, будто находился в самом добром здравии и условиях прекрасной больницы. Зато у его ассистентов руки дрожали...

Больше «профпригодность» русского доктора, который ранее по мнению фашистов «не стоил и одного немецкого санитара» не вызывала сомнений. А вскоре произошёл такой случай. Сын одного из гестаповцев подавился костью. Его мать отвезла ребёнка сначала к немецкому доктору, но тот ничего не мог сделать — кость застряла глубоко. Мальчик задыхался, терял сознание. В отчаянии женщина привезла его в концлагерь. Привели Синякова. Тот моментально понял, что без операции не обойтись. И провёл её, причём блестяще. Тогда мать встала перед русским доктором на колени...

После этого фашисты предоставили Георгию Фёдоровичу дополнительный паёк и разрешили свободно перемещаться по территории концлагеря. Синяков воспользовался привилегиями по-своему. Паёк делил между ранеными, а когда ему выдавали сало, выменивал его на картошку и хлеб, чтобы хватило большему количеству людей. Распространял листовки, где рассказывал о продвижении Красной Армии — Георгий Фёдорович понимал: нельзя допустить, чтобы пленные окончательно пали духом. Его ни на миг не отпускала мысль о том, как помочь людям бежать. И он придумал способ, который, быть может, кому-то напомнит известный роман Александра Дюма...

Синяков буквально из подручных средств создал мази, которые отлично затягивали раны, но при этом создавали такой ужасный внешний вид и издавали настолько резкий запах, что никому и в голову не могло прийти, будто рана на самом деле уже почти зажила. Он учил своих больных имитировать агонию и собственную смерть: задерживать дыхание, держать в полном покое мышцы, следить за положением глаз и так далее. Схема побега чаще всего была одинакова: больной «угасал», Синяков объявлял фашистам о его смерти. Вместе с другими, действительно умершими, бойца выбрасывали в большой ров — немцы не трудились закапывать солдат. Ров этот находился без охраны, за колючей проволокой. Ночью «умерший» вставал, выбирался из него и уходил.

Именно так была спасена лётчица Анна Егорова, которую фашисты сбили под Варшавой в августе 1944 года во время её 277 вылета. «Всех пленных согнали в колонну, - вспоминала лётчица. - Окружённая озверелыми немецкими конвоирами и овчарками, эта колонна потянулась к Кострюкинскому лагерю. Меня несли на носилках, как носят покойников на кладбище, товарищи по беде. И вдруг слышу голос одного из несущих носилки: «Держись, сестрёнка! Русский доктор Синяков воскрешает из мёртвых!»

Хотя Синяков успел спрятать награды и партбилет Анны Александровны, немцы знали, что захватили в плен «летающую ведьму» и хотели для устрашения остальных устроить показательную казнь. Но вмешался Синяков. Он сумел убедить немцев, что казнь больной, измученной лётчицы будет выглядеть зверской расправой, а не победой фашизма. Поэтому сначала требовалось вылечить Анну Александровну. Однако лечение «не принесло пользы», больная «умирала» на глазах... И «умерла», а на самом деле спаслась. А ведь там, на фронте, легендарную лётчицу уже считали погибшей.

Долгое время Георгий Фёдорович прятал среди раненых десять советских лётчиков, офицеров, которым грозил бы немедленный расстрел. Среди них был штурмовик Николай Майоров с переломанной в нескольких местах челюстью. Более того, у лётчика начиналась газовая гангрена на руке. Синяков собрал челюсть буквально по частям, спас и руку. И всех десятерых по очереди поместил в инфекционное отделение (сюда немцы не совались), где они и «умерли»...

...Приближалась наша Победа. В январе 1945 года подпольщики (Синяков руководил в лагере подпольной организацией) уже приготовились начать восстание. Советские танки (5-я ударная армия генерала Берзарина) были на подходе к Кюстрину. И фашисты приняли быстрое и неожиданное решение. Заключённых, которые держались на ногах, ночью загнали в эшелоны и отправили в Германию. Тех, кто был болен, но мог ходить, погнали пешком через замёрзший Одер. А серьёзно больных — три тысячи человек — решили расстрелять в лагере. Синякова немцы не собирались трогать. А он не собирался отдавать им своих больных. И совершил поступок, перед которым можно преклонить колени. Георгий Фёдорович взял переводчика и отправился к фашистскому начальству. Он сказал слова приблизительно такого содержания: «Скоро сюда придут советские танки, это несомненно. Не берите на душу ещё один грех, не увеличивайте ненависть к себе. Хоть как-то смягчите свою участь — отпустите пленных».

И случилось невероятное — фашисты отпустили раненых без единого выстрела!

...Синяков снова оказался среди своих. Но даже когда страшные испытания заключения остались позади, врач не дал себе ни одного дня отдыха. В первые же сутки прооперировал более семидесяти танкистов!

...Он дошёл до Берлина, расписался на здании рейхстага. После войны переехал в Челябинск, женился (супруга Синякова, Тамара Сергеевна, тоже врач). Приёмного сына Георгий Фёдорович воспитал, как своего.

В течение почти тридцати лет работал заведующим хирургическим отделением медсанчасти Челябинского тракторного завода, стал заслуженным врачом РСФСР. Преподавал и в Челябинском медицинском институте. И никому не рассказывал о том, что пережил на войне.

Автор: Софья Милютинская

Чтобы об этой истории узнало как можно больше людей, поделитесь этой публикацией со своими друзьями.

Показать больше

1 мс. назад

«Мою пулю принял товарищ, как это забыть?..»

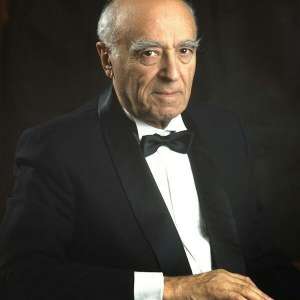

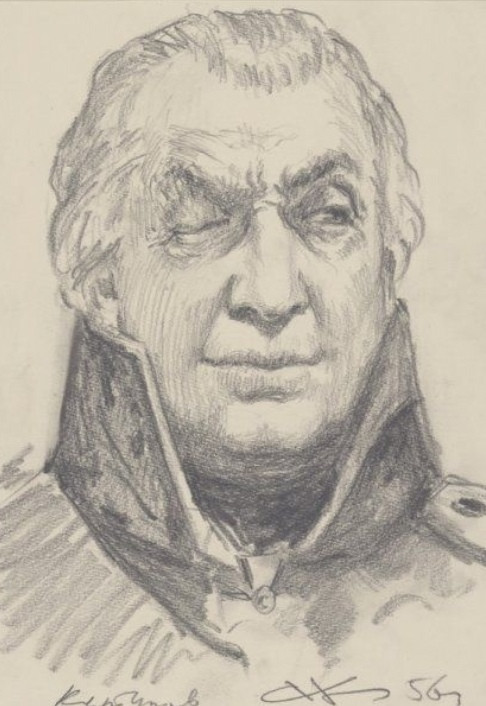

Актёр: Владимир Этуш о войне, о фронте, о жизни, о смерти и о Дне Победы.

Родился 6 мая 1922 года в Москве. Советский и российский актер театра и кино, педагог. Народный артист СССР. Участник Великой Отечественной войны. Награждён, включая ордена Красной Звезды и Великой Отечественной войны I степени и Александра Невского, медали за «За оборону Москвы» многочисленными орденами и медалями и «За оборону Кавказа».

Я не знаю, как говорить о войне, чтобы это было понятно всем. Наверное, понять войну можно только на уровне чувств. Великая Отечественная — это событие, в которое была вовлечена вся страна, каждый наш человек. Эта часть истории, она настолько пронзительна, что ее невозможно преподнести как-то иначе, кроме как с великим трепетом, с великой болью. И со своей стороны, я не понимаю людей, пытающихся что-то «переосмыслить», поумничать на эту тему.

Что такое война для меня? Представьте: я совсем юный актёр, мне 18 лет. Я эдакий баловень судьбы, предвоенный год для меня складывается прекрасно: чудесный вахтанговский театр, выдающиеся коллеги-актёры, любовные похождения, ночные гулянки...

И вот война, начало которой помню в мельчайших деталях. 22 июня 41-го года в пятом часу утра я возвращался по пустынной Москве домой с очередной вечеринки. Спустился по улице Горького на Манежную площадь и вдруг увидел огромный чёрный автомобиль посольства Германии, который несся со стороны Кремля. До сих пор помню флажок со свастикой, трепетавший на ветру. Я, по своей мальчишеской наивности, не придал этому эпизоду значения. Уже позже понял, что стал невольным свидетелем проезда немецкого посла фон Шуленбурга, который минутами ранее вручил Молотову меморандум об объявлении войны Советскому Союзу.

Только в районе обеда того же дня узнал о бомбежках Киева и Минска и о том, что прежняя, мирная, жизнь завершилась. Что ощутил я поначалу? Жуткий, колотящий страх, который до сих пор чувствую буквально кожей. Этот ужас прошел быстро: начались военные будни, которые для меня выражались в тушении «зажигалок» на крыше Щукинского училища и рытье противотанковых рвов.

На оборонные работы меня вместе с другими студентами отправили спустя неделю после начала войны. Рыли окопы и эскарпы под Вязьмой. Уже там я понял, что тревожное время всегда показывает каждого человека в его истинном облике: среди нас, земляных рабочих, были настоящие трудяги и патриоты, а были и симулянты, лодыри, плуты…

В конце сентября 41-го мы играли в театре спектакль на военную тему — «Фельдмаршал Кутузов». В зале присутствовало всего 13 зрителей! Хорошо помню своё шоковое состояние. Я вдруг осознал, что в такой трагический для страны период людям не до театра. И на следующий день в военкомате записался добровольцем на фронт.

Я немного знал немецкий, поэтому первые четыре месяца службы провёл в школе военных переводчиков в городе Ставрополе-на-Волге. Ныне такого населённого пункта нет, он затоплен после сооружения Куйбышевской ГЭС. По распределению я попал в Северо-Кавказский военный округ. Настоящая война началась для меня именно с этого момента.

Моё лейтенантское звание поспособствовало тому, что из переводчика я преобразился в заместителя начальника отдела разведки 70-го укрепрайона, оборонявшего Ростов. Через месяц после моего прибытия в часть немцы прорвали Воронежский фронт: наши войска стремительно отступали на Кавказ, и все разом хлынули через единственный мост в районе Аксая. Комендантом этого моста назначили именно меня.

Эта летняя переправа 1942 года до сих пор стоит перед глазами. Нескончаемый поток войск, текущий через узенькую тропку моста, и постоянные бомбежки. Немец, разумеется, был осведомлен о стратегическом значении переправы и не давал нам расслабиться ни на сутки. Я все время находился на самом мосту, регулируя движение колонн, и, как выяснилось, это было самое безопасное место! Наша зенитная охрана не давала фашистской авиации снижаться для прицельного бомбометания, поэтому взрывы гремели где угодно, но в мост немцы так и не попали.

Потом были бои за Аксай, в ходе которых я получил первые фронтовые навыки. А затем — наше долгое и тяжёлое отступление через Кавказский хребет. Днём жара, ночью — жуткий холод, а обмундирование к таким походам не приспособлено. С едой в горах было тоже неважно, поэтому голод в том переходе стал обычным делом. Люди слабели, засыпали на ходу, иногда срывались в пропасть — особенно по ночам, когда километрами приходилось передвигаться по «карнизам» вдоль отвесных скал.

Вообще, прошло много лет, но до сих пор помнится одно главное, тягостное ощущение от войны — это нестерпимая, свинцовая, постоянная усталость. Мы никогда не бывали сытыми и никогда не бывали выспавшимися. И временами все — и командиры, и бойцы — от утомления просто валились с ног.

Вспоминаю один характерный случай, врезавшийся в память. Это был 1943 год, зима. Я на тот момент являлся помощником начальника штаба полка по разведке в Закавказском округе. После Сталинграда немцы стали отходить с Кавказа, поскольку боялись попасть в котёл , как армия Паулюса. Наши войска перешли в наступление, выдавливали немцев от Грозного, но продвижение было тяжёлым . Целыми днями шли серьёзные бои. Я участвовал в допросе пленного гитлеровца, и это продолжалось невероятно долго — до глубокого вечера. После его окончания еще час провел в штабе, а затем навалилась такая усталость, что, выйдя на морозный воздух, я хотел только одного — где-нибудь поспать. Зашёл в соседнюю избу в нашем лагере и обомлел: в жарко натопленном помещении спали немецкие пленные вперемешку с нашими командирами! На железной кровати храпели двое немцев, у них в ногах поперек кровати спал наш начальник химслужбы, на полу рядом, ничком — начальник полковой разведки, а на его, простите, ягодицах покоилась голова ещё одного пленного гитлеровца, тоже спящего. Картину довершал караульный, который дремал, сидя на табуретке и прислонив автомат к одному из спящих немцев… Словно и не было войны, врагов и противников. Спали вповалку измученные, смертельно усталые люди.

Мои лучшие дни на войне — если вообще можно так говорить — связаны с 581-м стрелковым полком и его командиром Андреем Николаевичем Семеновым. Его полк на всём фронте — единственный, который обычно именовали не по номеру, а по фамилии командира: Семеновский полк. Семенова обожали все: штабные офицеры, солдаты, командиры смежных подразделений. Профессиональный военный, строевик, Семенов привлекал не только необыкновенным умом и боевой выучкой, но и отношением к подчиненным. В полку он знал всех, регулярно общался с рядовыми бойцами, вникал во все вопросы. С офицерами вёл себя как старший товарищ, с бойцами — как родной отец. С Семеновским полком я прошёл фронтовой путь от Осетии и Кабарды до Азова.

Позже выяснил, что Семенов — болгарский иммигрант, революционер, приговоренный к смерти на родине и нашедший пристанище в Советской России. Его настоящее имя — Янко Митев. С ним мы сдружились и даже встречались после войны в Болгарии. Он рассказывал, как в 1937 году в Москве его арестовали, обвиняли в шпионаже, проводили изнурительные многочасовые допросы. Какое-то время он провел в тюрьме… Самое интересное, что Митев-Семенов, несмотря на все притеснения и арест, остался убеждённым сталинистом. Объяснить это с точки зрения логики невозможно. Наверное, надо жить в то время, чтобы понять…

На войне время сжимается, иногда кажется, что за сутки ты прожил целую жизнь. Поэтому есть вещи, которые уже стерлись из памяти, а есть то, что я не смогу забыть никогда. Боев было много, и мне, лейтенанту, приходилось и бежать с винтовкой в руках, и командовать пулеметным расчетом, и лежать в обороне в цепи солдат. Однажды в такой цепи мой сосед, один из бойцов нашего полка, получил ранение в лёгкое, у него начался пневмоторакс, он задыхался. Необходимо было его приподнять, чтобы облегчить страдания. Я попытался это сделать, и вдруг его голова упала мне на грудь. Другая пуля, предназначенная мне, угодила в него… Как мне это забыть?

Под Запорожьем в 43-м война для меня закончилась. Я получил тяжёлое ранение. Это случилось сразу после награждения орденом Красной Звезды. Мы ждали сигнала к наступлению, сидели в окопах. Выбрали время затишья для вручения наград солдатам и офицерам, приехал комдив. Я, как назло, на построении не присутствовал — отлучился… А когда вернулся, немцы начали такой бой, каких до того момента я не припомню: все перед нами взрывалось и сверкало, как салют. Нужно было менять позиции, и мы побежали. Вдруг командир полка на бегу сует мне коробочку: «Этуш, забери свой орден! Чёрт знает, может, тебя убьют, а может, меня убьют!..»

Мы окопались и не могли сдвинуться с места 13 дней: немец стрелял беспрестанно. Нам ежедневно поступали приказы идти в атаку, но поднять бойцов под шквальным огнём не удавалось. На 13-е сутки сидеть в неглубоком окопчике стало невыносимо. С благословения комбата мне удалось поднять людей: пробежали метров 200 под огнём и опять залегли — вроде чуть продвинулись… Я вернулся в окоп к командиру, бой вроде окончился. Когда выходишь из атаки невредимым, теряешь бдительность. Я собрался на обед, встал в рост и… повернулся спиной к передовой. Перед тем как потерять сознание, услышал характерный звук «лопанья» разрывных пуль рядом с собой. А затем, когда очнулся, ощутил адскую боль внизу спины…

Потом было четыре госпиталя, полгода лечения. Выяснилось, что у меня разбиты кости таза. Меня комиссовали и дали вторую группу инвалидности. Восстанавливался уже в Москве. А в 1944-м, в старенькой шинельке и с палочкой, я появился на пороге родного Щукинского училища. Меня ждали новые роли…

День Победы я отмечаю всегда, иногда вместе с собственным днём рождения. Может ли этот праздник потерять для меня свою ценность? Могу ли я забыть войну? Свою жизнь от жизни страны мне не отделить. И слава Богу, что так.

Актёр: Владимир Этуш о войне, о фронте, о жизни, о смерти и о Дне Победы.

Родился 6 мая 1922 года в Москве. Советский и российский актер театра и кино, педагог. Народный артист СССР. Участник Великой Отечественной войны. Награждён, включая ордена Красной Звезды и Великой Отечественной войны I степени и Александра Невского, медали за «За оборону Москвы» многочисленными орденами и медалями и «За оборону Кавказа».

Я не знаю, как говорить о войне, чтобы это было понятно всем. Наверное, понять войну можно только на уровне чувств. Великая Отечественная — это событие, в которое была вовлечена вся страна, каждый наш человек. Эта часть истории, она настолько пронзительна, что ее невозможно преподнести как-то иначе, кроме как с великим трепетом, с великой болью. И со своей стороны, я не понимаю людей, пытающихся что-то «переосмыслить», поумничать на эту тему.

Что такое война для меня? Представьте: я совсем юный актёр, мне 18 лет. Я эдакий баловень судьбы, предвоенный год для меня складывается прекрасно: чудесный вахтанговский театр, выдающиеся коллеги-актёры, любовные похождения, ночные гулянки...

И вот война, начало которой помню в мельчайших деталях. 22 июня 41-го года в пятом часу утра я возвращался по пустынной Москве домой с очередной вечеринки. Спустился по улице Горького на Манежную площадь и вдруг увидел огромный чёрный автомобиль посольства Германии, который несся со стороны Кремля. До сих пор помню флажок со свастикой, трепетавший на ветру. Я, по своей мальчишеской наивности, не придал этому эпизоду значения. Уже позже понял, что стал невольным свидетелем проезда немецкого посла фон Шуленбурга, который минутами ранее вручил Молотову меморандум об объявлении войны Советскому Союзу.

Только в районе обеда того же дня узнал о бомбежках Киева и Минска и о том, что прежняя, мирная, жизнь завершилась. Что ощутил я поначалу? Жуткий, колотящий страх, который до сих пор чувствую буквально кожей. Этот ужас прошел быстро: начались военные будни, которые для меня выражались в тушении «зажигалок» на крыше Щукинского училища и рытье противотанковых рвов.

На оборонные работы меня вместе с другими студентами отправили спустя неделю после начала войны. Рыли окопы и эскарпы под Вязьмой. Уже там я понял, что тревожное время всегда показывает каждого человека в его истинном облике: среди нас, земляных рабочих, были настоящие трудяги и патриоты, а были и симулянты, лодыри, плуты…

В конце сентября 41-го мы играли в театре спектакль на военную тему — «Фельдмаршал Кутузов». В зале присутствовало всего 13 зрителей! Хорошо помню своё шоковое состояние. Я вдруг осознал, что в такой трагический для страны период людям не до театра. И на следующий день в военкомате записался добровольцем на фронт.

Я немного знал немецкий, поэтому первые четыре месяца службы провёл в школе военных переводчиков в городе Ставрополе-на-Волге. Ныне такого населённого пункта нет, он затоплен после сооружения Куйбышевской ГЭС. По распределению я попал в Северо-Кавказский военный округ. Настоящая война началась для меня именно с этого момента.

Моё лейтенантское звание поспособствовало тому, что из переводчика я преобразился в заместителя начальника отдела разведки 70-го укрепрайона, оборонявшего Ростов. Через месяц после моего прибытия в часть немцы прорвали Воронежский фронт: наши войска стремительно отступали на Кавказ, и все разом хлынули через единственный мост в районе Аксая. Комендантом этого моста назначили именно меня.

Эта летняя переправа 1942 года до сих пор стоит перед глазами. Нескончаемый поток войск, текущий через узенькую тропку моста, и постоянные бомбежки. Немец, разумеется, был осведомлен о стратегическом значении переправы и не давал нам расслабиться ни на сутки. Я все время находился на самом мосту, регулируя движение колонн, и, как выяснилось, это было самое безопасное место! Наша зенитная охрана не давала фашистской авиации снижаться для прицельного бомбометания, поэтому взрывы гремели где угодно, но в мост немцы так и не попали.

Потом были бои за Аксай, в ходе которых я получил первые фронтовые навыки. А затем — наше долгое и тяжёлое отступление через Кавказский хребет. Днём жара, ночью — жуткий холод, а обмундирование к таким походам не приспособлено. С едой в горах было тоже неважно, поэтому голод в том переходе стал обычным делом. Люди слабели, засыпали на ходу, иногда срывались в пропасть — особенно по ночам, когда километрами приходилось передвигаться по «карнизам» вдоль отвесных скал.

Вообще, прошло много лет, но до сих пор помнится одно главное, тягостное ощущение от войны — это нестерпимая, свинцовая, постоянная усталость. Мы никогда не бывали сытыми и никогда не бывали выспавшимися. И временами все — и командиры, и бойцы — от утомления просто валились с ног.

Вспоминаю один характерный случай, врезавшийся в память. Это был 1943 год, зима. Я на тот момент являлся помощником начальника штаба полка по разведке в Закавказском округе. После Сталинграда немцы стали отходить с Кавказа, поскольку боялись попасть в котёл , как армия Паулюса. Наши войска перешли в наступление, выдавливали немцев от Грозного, но продвижение было тяжёлым . Целыми днями шли серьёзные бои. Я участвовал в допросе пленного гитлеровца, и это продолжалось невероятно долго — до глубокого вечера. После его окончания еще час провел в штабе, а затем навалилась такая усталость, что, выйдя на морозный воздух, я хотел только одного — где-нибудь поспать. Зашёл в соседнюю избу в нашем лагере и обомлел: в жарко натопленном помещении спали немецкие пленные вперемешку с нашими командирами! На железной кровати храпели двое немцев, у них в ногах поперек кровати спал наш начальник химслужбы, на полу рядом, ничком — начальник полковой разведки, а на его, простите, ягодицах покоилась голова ещё одного пленного гитлеровца, тоже спящего. Картину довершал караульный, который дремал, сидя на табуретке и прислонив автомат к одному из спящих немцев… Словно и не было войны, врагов и противников. Спали вповалку измученные, смертельно усталые люди.

Мои лучшие дни на войне — если вообще можно так говорить — связаны с 581-м стрелковым полком и его командиром Андреем Николаевичем Семеновым. Его полк на всём фронте — единственный, который обычно именовали не по номеру, а по фамилии командира: Семеновский полк. Семенова обожали все: штабные офицеры, солдаты, командиры смежных подразделений. Профессиональный военный, строевик, Семенов привлекал не только необыкновенным умом и боевой выучкой, но и отношением к подчиненным. В полку он знал всех, регулярно общался с рядовыми бойцами, вникал во все вопросы. С офицерами вёл себя как старший товарищ, с бойцами — как родной отец. С Семеновским полком я прошёл фронтовой путь от Осетии и Кабарды до Азова.

Позже выяснил, что Семенов — болгарский иммигрант, революционер, приговоренный к смерти на родине и нашедший пристанище в Советской России. Его настоящее имя — Янко Митев. С ним мы сдружились и даже встречались после войны в Болгарии. Он рассказывал, как в 1937 году в Москве его арестовали, обвиняли в шпионаже, проводили изнурительные многочасовые допросы. Какое-то время он провел в тюрьме… Самое интересное, что Митев-Семенов, несмотря на все притеснения и арест, остался убеждённым сталинистом. Объяснить это с точки зрения логики невозможно. Наверное, надо жить в то время, чтобы понять…

На войне время сжимается, иногда кажется, что за сутки ты прожил целую жизнь. Поэтому есть вещи, которые уже стерлись из памяти, а есть то, что я не смогу забыть никогда. Боев было много, и мне, лейтенанту, приходилось и бежать с винтовкой в руках, и командовать пулеметным расчетом, и лежать в обороне в цепи солдат. Однажды в такой цепи мой сосед, один из бойцов нашего полка, получил ранение в лёгкое, у него начался пневмоторакс, он задыхался. Необходимо было его приподнять, чтобы облегчить страдания. Я попытался это сделать, и вдруг его голова упала мне на грудь. Другая пуля, предназначенная мне, угодила в него… Как мне это забыть?

Под Запорожьем в 43-м война для меня закончилась. Я получил тяжёлое ранение. Это случилось сразу после награждения орденом Красной Звезды. Мы ждали сигнала к наступлению, сидели в окопах. Выбрали время затишья для вручения наград солдатам и офицерам, приехал комдив. Я, как назло, на построении не присутствовал — отлучился… А когда вернулся, немцы начали такой бой, каких до того момента я не припомню: все перед нами взрывалось и сверкало, как салют. Нужно было менять позиции, и мы побежали. Вдруг командир полка на бегу сует мне коробочку: «Этуш, забери свой орден! Чёрт знает, может, тебя убьют, а может, меня убьют!..»

Мы окопались и не могли сдвинуться с места 13 дней: немец стрелял беспрестанно. Нам ежедневно поступали приказы идти в атаку, но поднять бойцов под шквальным огнём не удавалось. На 13-е сутки сидеть в неглубоком окопчике стало невыносимо. С благословения комбата мне удалось поднять людей: пробежали метров 200 под огнём и опять залегли — вроде чуть продвинулись… Я вернулся в окоп к командиру, бой вроде окончился. Когда выходишь из атаки невредимым, теряешь бдительность. Я собрался на обед, встал в рост и… повернулся спиной к передовой. Перед тем как потерять сознание, услышал характерный звук «лопанья» разрывных пуль рядом с собой. А затем, когда очнулся, ощутил адскую боль внизу спины…

Потом было четыре госпиталя, полгода лечения. Выяснилось, что у меня разбиты кости таза. Меня комиссовали и дали вторую группу инвалидности. Восстанавливался уже в Москве. А в 1944-м, в старенькой шинельке и с палочкой, я появился на пороге родного Щукинского училища. Меня ждали новые роли…

День Победы я отмечаю всегда, иногда вместе с собственным днём рождения. Может ли этот праздник потерять для меня свою ценность? Могу ли я забыть войну? Свою жизнь от жизни страны мне не отделить. И слава Богу, что так.

Показать больше

1 мс. назад

Бандиты не могли его подстрелить – считали заговоренным и за глаза называли волкодавом.

Он и впрямь охотился на криминальных «волков» – обезвредил банды: «Черная кошка», «Одесский Тарзан» и «Додж ¾». Увековечили же память опера Давида Курлянда в сериале «Ликвидация» – именно с него списан образ Гоцмана, сыгранного Машковым.

Без криминала история Одессы была бы неполной – даже знаменитое выражение «Одесса-мама» обязано произошедшему здесь крупнейшему в СССР ограблению банка, после которого город стали называть «мамой» преступности.

Центром одесского преступного мира была Молдаванка – настоящий конвейер по производству криминальных авторитетов, место, где преступный бизнес передавался по наследству. Но не все рожденные здесь готовились к криминальной жизни сызмальства – некоторые, наоборот, вставали на путь борьбы с преступностью.

Одним из таких был Давид Михайлович Курлянд, заслуживший авторитет не только среди правоохранителей и горожан, но и среди самих уголовников, уважавших его за честность и верность данному слову. Бывало, что после общения с ним даже матерые рецидивисты становились на путь исправления – причем Курлянд добивался этого без всяких угроз и насилия, одним лишь словом. Будучи всегда доброжелательным, он свято чтил закон, став настоящей грозой уголовников и получив от них прозвище Одесский волкодав.

Именно Давид Курлянд – сотрудник одесского уголовного розыска – послужил одним из прототипов образа Давида Марковича Гоцмана в сериале «Ликвидация».

Давид Курлянд родился в 1913 году на Молдаванке, где в свое время поселились после переезда из Вильнюса его родители. Отец по профессии был печником-строителем, мать же воспитывала троих детей, младшим из которых был Давид.

Вслед за его рождением грянула Первая мировая, затем революция и Гражданская война – голод и смерть были частыми спутниками детских впечатлений Давида. И без того бедственное положение семьи омрачилось смертью отца – мать не могла прокормить троих детей и в итоге отдала младшего Давида в детский дом.

«Мне было семь лет, – вспоминал Курлянд, – когда я оказался в одном из детских домов, где находился в период с 1920 по 1922 годы. И только после окончания Гражданской войны, когда старший брат был демобилизован из Красной армии и вернулся домой, он забрал меня из детского дома».

Давид пошел по стопам отца и устроился помощником печника. Потом закончил школу фабрично-заводского ученичества и пошел на производство сапожником, в свободное время подрабатывая кладкой печей на заказ. Затем последовали комсомол и вступление в народную дружину, а вскоре – и в специальную группу при ней, уже активно помогавшую милиции обезвреживать опасных преступников.

Инициативного Курлянда там заметили и направили по комсомольской путевке служить в милицию – в уголовный розыск. Так в 1934 году Давид стал помощником оперуполномоченного.

Бандиты не давали покоя гражданам, а те, в свою очередь, нескончаемым потоком шли в милицию. В отличие от многих своих коллег, Курлянд не ограничивался формальным протоколом. Он проникался сочувствием к пострадавшему, буквально брал того за руку и шел с ним на место преступления.

Первые же месяцы работы показали его талант к розыскному делу: сочетание интуиции и особого, душевного подхода позволяли Давиду раскрывать дела моментально. За несколько лет Курлянд прошел путь от помощника до старшего оперуполномоченного, планировавшего сложные операции по обезвреживанию банд.

Сам Давид во время каждого захвата был в первых рядах – правоохранители неминуемо несли потери, но Курлянда бандитские пули словно обходили стороной. Из-за этого преступники считали его заговоренным, а вскоре наградили и прозвищем Одесский волкодав.

«Давил» бандитов Курлянд действительно беспощадно, но «без подстав», за дело, открыто и по закону. В ходе одной из операций по задержанию преступника его застала и весть о войне. На протяжении двух с половиной месяцев он защищал свой родной город от фашистов, пока его насильно не эвакуировали на одном из последних суден, уходивших с войсками из города.

Тогда, вместе с почти стотысячной группировкой войск, эвакуации подлежали и ценные трудовые кадры. Уезжать Курлянд не хотел, но без него на судно не брали его жену и сына. При этом ни мать, ни сестру забрать не дали – оставшихся в городе, их расстреляли фашисты.

Курлянда откомандировали в Узбекистан, где он служил замначальника республиканского угрозыска. Его отозвали только в марте 44-го – в это время советские войска подходили к Одессе, и Давид принял участие в освобождении родного города.

Вечером 9 апреля 1944 года он вошел в Одессу вместе с войсками Красной армии. На следующий день город праздновал свое освобождение, но криминогенная обстановка была такова, что Давиду Михайловичу и его коллегам отмечать было некогда.

В городе и окрестностях орудовали банды диверсантов, сформированные перед отступлением немецкой и румынской армиями с целью дестабилизации жизни города. К тому же никуда не делись и местные уголовники, более чем нахально пользовавшиеся ситуацией. Так, буквально через десять дней после освобождения от фашистских захватчиков одесситы с негодованием читали объявление, расклеенное на улицах города: «Граждане! Ваше хождение по городу – с 8 утра до 20 часов вечера, а с вечера до 8 утра – наше». Объявление подписала банда «Чёрная кошка».

Ведь как только сгущались сумерки, в Одессе начинались грабежи, убийства, налеты и ограбления. Город вымирал по вечерам: люди боялись выходить на улицы. Помимо «Черной кошки» город терроризировали банды «Додж 3/4», «Одесский Тарзан» и другие.

Однако за относительно короткое время порядок в городе был наведен, члены банд выловлены, а их главари, оказавшие сопротивление, уничтожены. Занимались этим в основном сотрудники уголовного розыска. В частности, обезвреживанием «Черной кошки» и захватом ее главаря занимался лично Курлянд. Что касается ликвидации преступников в Одессе под руководством маршала Жукова, то такая операция под кодовым названием «Маскарад» действительно проводилась, но большинство сведений о ней до сих пор засекречено.

В 1960-м Курлянд был назначен заместителем начальника отделения уголовного розыска Одесской области. При этом вместе с семьей он продолжал жить в коммунальной квартире – пользоваться должностью Курлянд не умел.

В его понимании закон был один для всех. Сверху же ему, возможно, давали понять, что это не так – не проработав в новой должности и трех лет, Курлянд вышел на пенсию. Но и тогда он продолжил консультировать бывших коллег. Кроме того, читал лекции в Одесской школе милиции и собирал в архивах материалы о подвигах своих товарищей по оружию. Многие из его публикаций находятся в музее истории ОВД Одессы. Там же находится и дневник воспоминаний, в котором Давид изложил самые значимые из расследованных им дел. Каждому такому делу Курлянд дал оригинальное название: «Оборотень», «И оружие не помогло», «Случайное задержание», «Неудавшаяся гастроль», «Импортный макинтош», «Яшка-Китайчик», «18-летний губернатор» и другие.

Это не столько мемуары, сколько зафиксированный опыт, который он хотел сохранить для будущих поколений.

Давид Курлянд умер в 1993 году от инфаркта. Всеобщая известность пришла к нему посмертно почти через 15 лет – после премьеры телесериала «Ликвидация», главный герой которого был во многом списан с него.

Алексей Викторов

Давид Курлянд — реальный прототип Гоцмана из сериала «Ликвидация»

Он и впрямь охотился на криминальных «волков» – обезвредил банды: «Черная кошка», «Одесский Тарзан» и «Додж ¾». Увековечили же память опера Давида Курлянда в сериале «Ликвидация» – именно с него списан образ Гоцмана, сыгранного Машковым.

Без криминала история Одессы была бы неполной – даже знаменитое выражение «Одесса-мама» обязано произошедшему здесь крупнейшему в СССР ограблению банка, после которого город стали называть «мамой» преступности.

Центром одесского преступного мира была Молдаванка – настоящий конвейер по производству криминальных авторитетов, место, где преступный бизнес передавался по наследству. Но не все рожденные здесь готовились к криминальной жизни сызмальства – некоторые, наоборот, вставали на путь борьбы с преступностью.

Одним из таких был Давид Михайлович Курлянд, заслуживший авторитет не только среди правоохранителей и горожан, но и среди самих уголовников, уважавших его за честность и верность данному слову. Бывало, что после общения с ним даже матерые рецидивисты становились на путь исправления – причем Курлянд добивался этого без всяких угроз и насилия, одним лишь словом. Будучи всегда доброжелательным, он свято чтил закон, став настоящей грозой уголовников и получив от них прозвище Одесский волкодав.

Именно Давид Курлянд – сотрудник одесского уголовного розыска – послужил одним из прототипов образа Давида Марковича Гоцмана в сериале «Ликвидация».

Давид Курлянд родился в 1913 году на Молдаванке, где в свое время поселились после переезда из Вильнюса его родители. Отец по профессии был печником-строителем, мать же воспитывала троих детей, младшим из которых был Давид.

Вслед за его рождением грянула Первая мировая, затем революция и Гражданская война – голод и смерть были частыми спутниками детских впечатлений Давида. И без того бедственное положение семьи омрачилось смертью отца – мать не могла прокормить троих детей и в итоге отдала младшего Давида в детский дом.

«Мне было семь лет, – вспоминал Курлянд, – когда я оказался в одном из детских домов, где находился в период с 1920 по 1922 годы. И только после окончания Гражданской войны, когда старший брат был демобилизован из Красной армии и вернулся домой, он забрал меня из детского дома».

Давид пошел по стопам отца и устроился помощником печника. Потом закончил школу фабрично-заводского ученичества и пошел на производство сапожником, в свободное время подрабатывая кладкой печей на заказ. Затем последовали комсомол и вступление в народную дружину, а вскоре – и в специальную группу при ней, уже активно помогавшую милиции обезвреживать опасных преступников.

Инициативного Курлянда там заметили и направили по комсомольской путевке служить в милицию – в уголовный розыск. Так в 1934 году Давид стал помощником оперуполномоченного.

Бандиты не давали покоя гражданам, а те, в свою очередь, нескончаемым потоком шли в милицию. В отличие от многих своих коллег, Курлянд не ограничивался формальным протоколом. Он проникался сочувствием к пострадавшему, буквально брал того за руку и шел с ним на место преступления.

Первые же месяцы работы показали его талант к розыскному делу: сочетание интуиции и особого, душевного подхода позволяли Давиду раскрывать дела моментально. За несколько лет Курлянд прошел путь от помощника до старшего оперуполномоченного, планировавшего сложные операции по обезвреживанию банд.

Сам Давид во время каждого захвата был в первых рядах – правоохранители неминуемо несли потери, но Курлянда бандитские пули словно обходили стороной. Из-за этого преступники считали его заговоренным, а вскоре наградили и прозвищем Одесский волкодав.

«Давил» бандитов Курлянд действительно беспощадно, но «без подстав», за дело, открыто и по закону. В ходе одной из операций по задержанию преступника его застала и весть о войне. На протяжении двух с половиной месяцев он защищал свой родной город от фашистов, пока его насильно не эвакуировали на одном из последних суден, уходивших с войсками из города.

Тогда, вместе с почти стотысячной группировкой войск, эвакуации подлежали и ценные трудовые кадры. Уезжать Курлянд не хотел, но без него на судно не брали его жену и сына. При этом ни мать, ни сестру забрать не дали – оставшихся в городе, их расстреляли фашисты.

Курлянда откомандировали в Узбекистан, где он служил замначальника республиканского угрозыска. Его отозвали только в марте 44-го – в это время советские войска подходили к Одессе, и Давид принял участие в освобождении родного города.

Вечером 9 апреля 1944 года он вошел в Одессу вместе с войсками Красной армии. На следующий день город праздновал свое освобождение, но криминогенная обстановка была такова, что Давиду Михайловичу и его коллегам отмечать было некогда.

В городе и окрестностях орудовали банды диверсантов, сформированные перед отступлением немецкой и румынской армиями с целью дестабилизации жизни города. К тому же никуда не делись и местные уголовники, более чем нахально пользовавшиеся ситуацией. Так, буквально через десять дней после освобождения от фашистских захватчиков одесситы с негодованием читали объявление, расклеенное на улицах города: «Граждане! Ваше хождение по городу – с 8 утра до 20 часов вечера, а с вечера до 8 утра – наше». Объявление подписала банда «Чёрная кошка».

Ведь как только сгущались сумерки, в Одессе начинались грабежи, убийства, налеты и ограбления. Город вымирал по вечерам: люди боялись выходить на улицы. Помимо «Черной кошки» город терроризировали банды «Додж 3/4», «Одесский Тарзан» и другие.

Однако за относительно короткое время порядок в городе был наведен, члены банд выловлены, а их главари, оказавшие сопротивление, уничтожены. Занимались этим в основном сотрудники уголовного розыска. В частности, обезвреживанием «Черной кошки» и захватом ее главаря занимался лично Курлянд. Что касается ликвидации преступников в Одессе под руководством маршала Жукова, то такая операция под кодовым названием «Маскарад» действительно проводилась, но большинство сведений о ней до сих пор засекречено.

В 1960-м Курлянд был назначен заместителем начальника отделения уголовного розыска Одесской области. При этом вместе с семьей он продолжал жить в коммунальной квартире – пользоваться должностью Курлянд не умел.

В его понимании закон был один для всех. Сверху же ему, возможно, давали понять, что это не так – не проработав в новой должности и трех лет, Курлянд вышел на пенсию. Но и тогда он продолжил консультировать бывших коллег. Кроме того, читал лекции в Одесской школе милиции и собирал в архивах материалы о подвигах своих товарищей по оружию. Многие из его публикаций находятся в музее истории ОВД Одессы. Там же находится и дневник воспоминаний, в котором Давид изложил самые значимые из расследованных им дел. Каждому такому делу Курлянд дал оригинальное название: «Оборотень», «И оружие не помогло», «Случайное задержание», «Неудавшаяся гастроль», «Импортный макинтош», «Яшка-Китайчик», «18-летний губернатор» и другие.

Это не столько мемуары, сколько зафиксированный опыт, который он хотел сохранить для будущих поколений.

Давид Курлянд умер в 1993 году от инфаркта. Всеобщая известность пришла к нему посмертно почти через 15 лет – после премьеры телесериала «Ликвидация», главный герой которого был во многом списан с него.

Алексей Викторов

Давид Курлянд — реальный прототип Гоцмана из сериала «Ликвидация»

Показать больше

1 мс. назад

Вещий Олег и княгиня Ольга: кем они на самом деле были по национальности

Один из главных аргументов норманнской теории — скандинавское происхождение имен первых русских князей. Вещий Олег и княгиня Ольга, если верить этой версии, были норманнами по имени Хельги. Но так ли это на самом деле? Обратимся к летописям и топонимике, чтобы разобраться в этом многовековом споре.

Князь Олег

«Повесть временных лет» однозначно называет Олега русским князем, не оставляя сомнений в его происхождении. Он предстает как опекун малолетнего Игоря, мудрый правитель и объединитель земель.

Однако Иоакимовская летопись добавляет интриги, называя Олега шурином Рюрика — братом его жены Ефанды, дочери «князя Урманского». Норманнисты спешат объявить Урманию Скандинавией. Но так ли это?

Историк Лидия Грот в своей работе «О летописных урманах» приводит убедительные доводы: «урман» — это не норманн, а указание на земли густых хвойных лесов (от древнего слова «урман»). На картах Причерноморья до сих пор встречаются такие топонимы. В VIII-IX веках на территории современной Польши и Пруссии существовало славянское княжество Вармия (Урмия, Ormland), правители которого и носили титул «урманских».

Таким образом, Олег и его сестра Ефанда были не скандинавами, а западными славянами. А упоминание летописца о его русском происхождении прекрасно согласуется с концепцией Балтийской Руси — обширного региона, населенного славянскими племенами.

Княгиня Ольга

Согласно "Повести временных лет" Ольга была уроженкой Пскова, а житие святой уточняло, что она появилась на свет в селении Выбуты под Псковом. Житие упоминает, что Ольга была незнатного варяжского рода, то есть из славян-ободричей или из руси.

Иоакимовская же летопись сообщает, что Ольга была знатного славянского рода. Звали ее в девичестве Прекрасой, просто позже Олег, выбрав ее в невесты Игорю, дал ей свое имя.

Таким образом, мы видим, что ни Вещий Олег, ни княгиня Ольга никакого отношения к норманнам не имели, а по происхождению были славянами – русью или варгами (варягами). И версия об их якобы норманнских корнях зиждется исключительно на том, что их имена - Олег и Ольга - вроде бы восходят к скандинавскому Хельги. Но было ли такое имя у шведов или норвегов?

Все началось с Хельги. А началось ли?

Вернемся к работам Лидии Грот, которая, будучи гражданкой Швеции, тщательно изучила памятники того времени. Выводы своего исследования она опубликовала в статье «Об имени Хельги: с него все началось».

Грот выяснила, что единственный литературный памятник с упоминанием данного имени – это могильный камень с рунами в Смоланде (Ноббельсхольм). Он представляет собой гранитный столбик, на котором высечена надпись: «Гуннкель установил этот камень в память своего отца Гуннара, сына Роде. Хельги, его брат сделал для него саркофаг и похоронил его по христианскому обряду в Англии, в Бате». Камень украшен христианским крестом и стоит на границе трех поселений. Шведский ученый Рагнар Кинандер полагает, что он имеет отношение к саркофагу, который был найден в XIX веке в соборе Св. Петра в Лондоне и в котором покоится викинг Гуннар. Кинандер датирует саркофаг серединой XI века, а камень – второй половиной XI века.

Это подтверждают шведские именословы – имя Гуннар фиксируется в рунических надписях только с XI века. Есть предположение, что камень появился еще позже – в XII веке. В пользу этого говорит тот факт, что устанавливал его христианин, а распространение христианства в Швеции связывают с походом короля Норвегии Сигурда Крестоносца в 1123 году. И то весьма немногие в те годы соглашались креститься.

Как же тогда могут происходить языческие имена русских князей Олега (который в 879 году сел на княжение) и Ольги (которая родилась около 893 года) от имени христианина-викинга, жившего в XI – XII веках?

Олег и Ольга – русские имена

О том что имена Олег и Ольга были истинно русскими, свидетельствует тот факт, что в летописях есть множество их вариантов. Например: Олъгъ, Олегъ, Олгъ, формы падежей - Олгомь и Олгови; Ольгá (Хронограф XVII века) и Ельга; Вольга, Волья, Волгъ, есть и такие как Легъ, Лга, Лжичи, Олжичи, Ольжичи.

Имена Олег и Ольга в разных вариантах встречаются в топонимике всей Руси. Это Волга – великая русская река, текущая с севера в Каспий, это Вологда и Волхов (города и реки), река Воложка – приток Вятки, река Волгарица с притоком Малая Волгарица. В XVI веке в Каргапольском уезде в озеро Лача впадали реки Волга и Воложка. Под Москвой в реку Нудоль впадает река Вельга. В Прионежье имеются сразу несколько рек Вилга.

По России течет множество рек с названиями Ольшанка, Елшанка, Ильшанка. Есть и реки, носящие имя Елга, – это притоки Цильни, Стерли и Вятки. Ипатьевская летопись упоминает реку Олег. А под Курском расположен город Льгов.

В бассейне реки Лабы (Чехия) имеется река Влга. И наконец, однокоренным с именами Вольгá/Олег и Вóльга/Ольга является имя древнего языческого божества славян Волоса/Велеса. Таким образом, очевидно, что имена князя Олега и княгини Ольги появились на Русской равнине в древние времена и являются истинно русскими.

Один из главных аргументов норманнской теории — скандинавское происхождение имен первых русских князей. Вещий Олег и княгиня Ольга, если верить этой версии, были норманнами по имени Хельги. Но так ли это на самом деле? Обратимся к летописям и топонимике, чтобы разобраться в этом многовековом споре.

Князь Олег

«Повесть временных лет» однозначно называет Олега русским князем, не оставляя сомнений в его происхождении. Он предстает как опекун малолетнего Игоря, мудрый правитель и объединитель земель.

Однако Иоакимовская летопись добавляет интриги, называя Олега шурином Рюрика — братом его жены Ефанды, дочери «князя Урманского». Норманнисты спешат объявить Урманию Скандинавией. Но так ли это?

Историк Лидия Грот в своей работе «О летописных урманах» приводит убедительные доводы: «урман» — это не норманн, а указание на земли густых хвойных лесов (от древнего слова «урман»). На картах Причерноморья до сих пор встречаются такие топонимы. В VIII-IX веках на территории современной Польши и Пруссии существовало славянское княжество Вармия (Урмия, Ormland), правители которого и носили титул «урманских».

Таким образом, Олег и его сестра Ефанда были не скандинавами, а западными славянами. А упоминание летописца о его русском происхождении прекрасно согласуется с концепцией Балтийской Руси — обширного региона, населенного славянскими племенами.

Княгиня Ольга

Согласно "Повести временных лет" Ольга была уроженкой Пскова, а житие святой уточняло, что она появилась на свет в селении Выбуты под Псковом. Житие упоминает, что Ольга была незнатного варяжского рода, то есть из славян-ободричей или из руси.

Иоакимовская же летопись сообщает, что Ольга была знатного славянского рода. Звали ее в девичестве Прекрасой, просто позже Олег, выбрав ее в невесты Игорю, дал ей свое имя.

Таким образом, мы видим, что ни Вещий Олег, ни княгиня Ольга никакого отношения к норманнам не имели, а по происхождению были славянами – русью или варгами (варягами). И версия об их якобы норманнских корнях зиждется исключительно на том, что их имена - Олег и Ольга - вроде бы восходят к скандинавскому Хельги. Но было ли такое имя у шведов или норвегов?

Все началось с Хельги. А началось ли?

Вернемся к работам Лидии Грот, которая, будучи гражданкой Швеции, тщательно изучила памятники того времени. Выводы своего исследования она опубликовала в статье «Об имени Хельги: с него все началось».

Грот выяснила, что единственный литературный памятник с упоминанием данного имени – это могильный камень с рунами в Смоланде (Ноббельсхольм). Он представляет собой гранитный столбик, на котором высечена надпись: «Гуннкель установил этот камень в память своего отца Гуннара, сына Роде. Хельги, его брат сделал для него саркофаг и похоронил его по христианскому обряду в Англии, в Бате». Камень украшен христианским крестом и стоит на границе трех поселений. Шведский ученый Рагнар Кинандер полагает, что он имеет отношение к саркофагу, который был найден в XIX веке в соборе Св. Петра в Лондоне и в котором покоится викинг Гуннар. Кинандер датирует саркофаг серединой XI века, а камень – второй половиной XI века.

Это подтверждают шведские именословы – имя Гуннар фиксируется в рунических надписях только с XI века. Есть предположение, что камень появился еще позже – в XII веке. В пользу этого говорит тот факт, что устанавливал его христианин, а распространение христианства в Швеции связывают с походом короля Норвегии Сигурда Крестоносца в 1123 году. И то весьма немногие в те годы соглашались креститься.

Как же тогда могут происходить языческие имена русских князей Олега (который в 879 году сел на княжение) и Ольги (которая родилась около 893 года) от имени христианина-викинга, жившего в XI – XII веках?

Олег и Ольга – русские имена

О том что имена Олег и Ольга были истинно русскими, свидетельствует тот факт, что в летописях есть множество их вариантов. Например: Олъгъ, Олегъ, Олгъ, формы падежей - Олгомь и Олгови; Ольгá (Хронограф XVII века) и Ельга; Вольга, Волья, Волгъ, есть и такие как Легъ, Лга, Лжичи, Олжичи, Ольжичи.

Имена Олег и Ольга в разных вариантах встречаются в топонимике всей Руси. Это Волга – великая русская река, текущая с севера в Каспий, это Вологда и Волхов (города и реки), река Воложка – приток Вятки, река Волгарица с притоком Малая Волгарица. В XVI веке в Каргапольском уезде в озеро Лача впадали реки Волга и Воложка. Под Москвой в реку Нудоль впадает река Вельга. В Прионежье имеются сразу несколько рек Вилга.

По России течет множество рек с названиями Ольшанка, Елшанка, Ильшанка. Есть и реки, носящие имя Елга, – это притоки Цильни, Стерли и Вятки. Ипатьевская летопись упоминает реку Олег. А под Курском расположен город Льгов.

В бассейне реки Лабы (Чехия) имеется река Влга. И наконец, однокоренным с именами Вольгá/Олег и Вóльга/Ольга является имя древнего языческого божества славян Волоса/Велеса. Таким образом, очевидно, что имена князя Олега и княгини Ольги появились на Русской равнине в древние времена и являются истинно русскими.

Показать больше

1 мс. назад

Жители Берлина бесплатно получают картошку от Советской военной администрации. Германия, май 1945 года

Интересен факт, что после капитуляции Германии, советские солдаты общались с жителями Берлина больше, чем этого можно было ожидать. На углах улиц можно было видеть наших солдат, разговаривающих с немецкими мужчинами и женщинами. Наиболее общительными были немецкие мальчики и пожилые немки. Мальчишки выпрашивали у советских воинов продукты питания и сигареты, а пожилые женщины проявляли своего рода материнскую фамильярность.

В мае 1945 года Красная Армия спасла Берлин от голода.

С середины мая все жители Берлина начали получать в день по 300 гр. картофеля, но нормы выдачи других продуктов сильно менялись в зависимости от категории: хлеб - от 600 до 300 гр., мяса - от 80 до 20 гр., сахар - от 30 до 15 гр. Часть продовольствия даже приходилось доставлять из Советского Союза.

Интересен факт, что после капитуляции Германии, советские солдаты общались с жителями Берлина больше, чем этого можно было ожидать. На углах улиц можно было видеть наших солдат, разговаривающих с немецкими мужчинами и женщинами. Наиболее общительными были немецкие мальчики и пожилые немки. Мальчишки выпрашивали у советских воинов продукты питания и сигареты, а пожилые женщины проявляли своего рода материнскую фамильярность.

В мае 1945 года Красная Армия спасла Берлин от голода.

С середины мая все жители Берлина начали получать в день по 300 гр. картофеля, но нормы выдачи других продуктов сильно менялись в зависимости от категории: хлеб - от 600 до 300 гр., мяса - от 80 до 20 гр., сахар - от 30 до 15 гр. Часть продовольствия даже приходилось доставлять из Советского Союза.

Показать больше

1 мс. назад

История на фотографиях

1940 г., военные учения в Турции

Многие полагали, что турецкая армия может прийти на помощь Германии в войне против Советского Союза и захватить Кавказ. Но турки так и не решились (возможно помешала победа Красной армии под Сталинградом) #avo

1940 г., военные учения в Турции

Многие полагали, что турецкая армия может прийти на помощь Германии в войне против Советского Союза и захватить Кавказ. Но турки так и не решились (возможно помешала победа Красной армии под Сталинградом) #avo

Показать больше

1 мс. назад

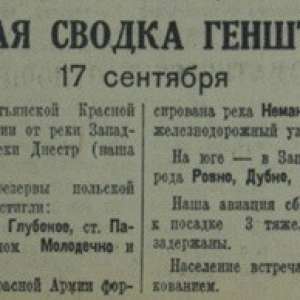

Итак, 85 лет назад 17 сентября 1939 года Красная армия перешла границы Польши. Появились первые сводки от Генштаба РККА и первые рисунки в газетах... #avo

Показать больше

1 мс. назад

84 года назад

19 сентября 1941 года

НЕМЕЦКИЕ ВОЙСКА ВЗЯЛИ КИЕВ - СТОЛИЦУ УССР И ТРЕТИЙ ПО ЧИСЛУ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОД СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Взятию города предшествовала серьезная и очень острая полемика среди высших военных руководителей Германии. Решение Гитлера отложить наступление на Москву ради разгрома Киевской группировки советских войск не поддерживалось рядом немецких военначальников в августе-сентябре 1941 и резко критиковалось ПОСЛЕ поражения Германии.

Немецкий генерал КУРТ ФОН ТИППЕЛЬСКИРХ писал:

"С плацдарма, созданного еще раньше 17-й армией в районе Кременчуга, 1-я танковая группа вместе с 17-й армией 10 сентября внезапно начала наступление и 16 сентября в районе Лохвица соединилась с 2-й танковой группой. Осенняя распутица значительно задержала продвижение обеих танковых групп, 17-я армия для прикрытия восточного фланга наступающих войск начала своим правым флангом продвижение на Полтаву, но затем крупными силами повернула на северо-запад. В результате этого наступления, одновременного удара 6-й армии через Днепр по обе стороны Киева, который 19 сентября был обойден и взят, и дальнейшего продвижения 2-й армии с севера русские силы, находившиеся в треугольнике Киев, Черкассы, Лохвица, были сжаты со всех сторон. В это время танковые группы в ожесточенных боях отбивали попытки противника деблокировать свои войска с востока и, кроме того, крупными силами вклинились в окруженные русские армии и раскололи их. 4-й и 2-й воздушные флоты, действуя последовательными волнами, непрерывно поддерживали сухопутные войска. Прошло еще две недели, пока необычно крупные силы противника, сжатые в котле и расчлененные на отдельные части, были уничтожены или взяты в плен. 26 сентября сражение закончилось. В сводке германского верховного командования сообщалось о взятии в плен 665 тыс. человек, захвате 3718 орудий и 884 танков. Величина успеха говорила за то, что Гитлер был прав. Но только исход всей войны мог показать, насколько достигнутая тактическая победа оправдывала потерю времени, необходимого для продолжения операций. Если цель войны не будет достигнута, то русские хотя и проиграли это сражение, но выиграли войну" #avo

19 сентября 1941 года

НЕМЕЦКИЕ ВОЙСКА ВЗЯЛИ КИЕВ - СТОЛИЦУ УССР И ТРЕТИЙ ПО ЧИСЛУ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОД СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Взятию города предшествовала серьезная и очень острая полемика среди высших военных руководителей Германии. Решение Гитлера отложить наступление на Москву ради разгрома Киевской группировки советских войск не поддерживалось рядом немецких военначальников в августе-сентябре 1941 и резко критиковалось ПОСЛЕ поражения Германии.

Немецкий генерал КУРТ ФОН ТИППЕЛЬСКИРХ писал:

"С плацдарма, созданного еще раньше 17-й армией в районе Кременчуга, 1-я танковая группа вместе с 17-й армией 10 сентября внезапно начала наступление и 16 сентября в районе Лохвица соединилась с 2-й танковой группой. Осенняя распутица значительно задержала продвижение обеих танковых групп, 17-я армия для прикрытия восточного фланга наступающих войск начала своим правым флангом продвижение на Полтаву, но затем крупными силами повернула на северо-запад. В результате этого наступления, одновременного удара 6-й армии через Днепр по обе стороны Киева, который 19 сентября был обойден и взят, и дальнейшего продвижения 2-й армии с севера русские силы, находившиеся в треугольнике Киев, Черкассы, Лохвица, были сжаты со всех сторон. В это время танковые группы в ожесточенных боях отбивали попытки противника деблокировать свои войска с востока и, кроме того, крупными силами вклинились в окруженные русские армии и раскололи их. 4-й и 2-й воздушные флоты, действуя последовательными волнами, непрерывно поддерживали сухопутные войска. Прошло еще две недели, пока необычно крупные силы противника, сжатые в котле и расчлененные на отдельные части, были уничтожены или взяты в плен. 26 сентября сражение закончилось. В сводке германского верховного командования сообщалось о взятии в плен 665 тыс. человек, захвате 3718 орудий и 884 танков. Величина успеха говорила за то, что Гитлер был прав. Но только исход всей войны мог показать, насколько достигнутая тактическая победа оправдывала потерю времени, необходимого для продолжения операций. Если цель войны не будет достигнута, то русские хотя и проиграли это сражение, но выиграли войну" #avo

Показать больше

1 мс. назад

По мнению главы Минфина РФ Антона Силуанова, у России есть только три союзника: армия, флот и устойчивые госфинансы.

Причём, по словам министра, власти хотят сделать бюджет страны ещё «более мускулистым», чтобы противостоять «любым наездам» извне

https://ru.rt.com/wx1l

Причём, по словам министра, власти хотят сделать бюджет страны ещё «более мускулистым», чтобы противостоять «любым наездам» извне

https://ru.rt.com/wx1l

Показать больше

1 мс. назад

Подборка книг о жизни с психическими расстройствами

📖 1. Кэй Джеймисон - Беспокойный ум. Моя победа над биполярным расстройством